world.wikisort.org - France

Vienne (/vjɛn/[1] Écouter ; en francoprovençal : Vièna[2]) est une commune située dans le Sud-Est de la France, au confluent du Rhône et de la Gère, en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le département de l'Isère. Elle est — avec La Tour-du-Pin — l'une des deux sous-préfectures du département.

Cet article concerne la ville française. Pour les autres significations, voir Vienne.

| Vienne | |

Blason |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Isère (sous-préfecture) |

| Arrondissement | Vienne (chef-lieu) |

| Intercommunalité | Vienne Condrieu Agglomération (siège) |

| Maire Mandat |

Thierry Kovacs (LR) 2020-2026 |

| Code postal | 38200 |

| Code commune | 38544 |

| Démographie | |

| Gentilé | Viennois |

| Population municipale |

29 993 hab. (2019 |

| Densité | 1 324 hab./km2 |

| Population agglomération |

96 507 hab. (2019) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 31′ 31″ nord, 4° 52′ 33″ est |

| Altitude | Min. 140 m Max. 404 m |

| Superficie | 22,65 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Vienne (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Lyon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Cantons de Vienne-1 et Vienne-2 (bureau centralisateur) |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.vienne.fr |

| modifier |

|

Occupant une place privilégiée à la croisée de plusieurs routes (la vallée du Rhône, les Alpes et le Massif central), le site de Vienne fut très tôt habité par le peuple gaulois des Allobroges, sans doute pour l'intérêt défensif certain qu'il offrait. Le site, abreuvé par le Rhône, est de plus entouré par cinq collines, en faisant le lieu idéal d'implantation d'une cité fortifiée, bien que le cours irrégulier du Rhône y engendrât des terrasses inondables jusqu'à la fin du IIe siècle av. J.-C. Tôt mise en relation avec les peuples de la Méditerranée par son port, Vienne ou Vienna comme elle s'appelait alors est vaincue par les Romains en 125 av. J.-C. et incluse progressivement à la Provincia (laquelle donna son nom à la Provence). Durant le Haut-Empire (27 av. J.-C. - milieu du IIIe siècle), Vienne connaît une urbanisation spectaculaire, avec une parure monumentale qui rend compte de son rang et dont les impressionnants vestiges visibles dans toute la ville aujourd'hui témoignent encore. Forte d'une économie diversifiée, Vienne se développe à l'extérieur de l'enceinte, sur la rive gauche du Rhône, au sud, et sur la rive droite. À la fin du IIIe siècle et au IVe siècle, la ville, repliée dans son centre, n'occupe plus qu'une vingtaine d'hectares au maximum. Alors que s'effondre l'Empire romain d'Occident, les évêques, puis les archevêques prennent le relai des institutions civiles défaillantes. Vienne, « cité sainte », voit le clergé affirmer son emprise, avec au premier rang les archevêques ; les couvents des ordres mendiants s'ajoutent aux abbayes bénédictines. Un nouveau réseau de voies étroites est mis en place. Aux XIIe et XIVe siècles, le quartier d'Outre-Gère est protégé par des remparts, comme plus au sud. Grâce à l'essor industriel amorcé au XVIIIe siècle, l'économie viennoise prospère. Accueillant de nombreuses usines consacrées notamment aux activités textiles et à la métallurgie, la ville, desservie par le chemin de fer, s'étend vers l'est (Vallée de Gère), au nord (Estressin) et le sud (L'Isle). L'habitat s'étend sur les hauteurs et se densifie, notamment à Estressin et à l'Isle. Sur le plateau à l'est de la commune naît vers 1970 le quartier de Malissol. Marquée à partir des années 1950 par la crise de ses industries, Vienne affirme sa vocation culturelle et touristique, avec Jazz à Vienne depuis 1981 et le Plan Patrimoine, initié en 2005.

Au cœur de la vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la population viennoise reste modeste, elle se trouve en 4e place du département de l'Isère et en 25e place de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 29 306 habitants en 2017. Le point fort de Vienne reste néanmoins son aire urbaine, regroupant 40 communes réparties sur quatre départements, avec une population de 114 936 habitants en 2017, ce qui la place en 9e position dans la région, juste derrière celle de Bourg-en-Bresse avec ses 127 047 habitants[3].

La communauté d’agglomération viennoise est constituée de 30 communes, dont 18 en Isère et 12 dans le Rhône, elle regroupe une population de 91 000 habitants. C'est la 3e communauté d'agglomération iséroise (après Voiron) et la 8e communauté d'agglomération régionale.

Géographie

Localisation

Vienne est située en Europe continentale, dans le quart sud-est de la France, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la vallée du Rhône (entre Lyon et Valence), au nord-ouest de l'ancienne province du Dauphiné, dans le nord-ouest du département de l'Isère, au sein de la région naturelle des Balmes viennoises, au confluent de la Gère et du Rhône[4]. La ville est entourée de plusieurs massifs montagneux, le Massif central à l'ouest et les Préalpes à l'est et se situe au nord de l'axe méridien de la vallée du Rhône.

À vol d'oiseau, Vienne se trouve à 26 kilomètres au sud de Lyon[5], à 39 kilomètres à l'est de Saint-Étienne[6], à 66 kilomètres au nord de Valence[7], à 90,2 kilomètres du centre de Grenoble[8], à 251 kilomètres au nord de Marseille[9], à 417 kilomètres au sud de Paris[10]. Les villes les plus proches sont celles de Jardin (5 km), d'Estrablin (8 km), de Condrieu (11 km), de Saint-Symphorien-d'Ozon (11 km), de Givors (14 km), de Chaponnay (16 km), de Roussillon (19 km), de Corbas (20 km), et de Saint-Jean-de-Bournay (23 km).

Administrativement, la commune se situe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l'Isère, dans l'arrondissement de Vienne (dont elle est le chef-lieu). De plus, Vienne est le chef-lieu de deux cantons, celui de Vienne-1 et celui de Vienne-2, la ville est donc au niveau cantonal divisée en deux. La commune faisait depuis le partie de la Communauté d'agglomération du Pays Viennois (appelée plus fréquemment ViennAgglo) et cela jusqu'au , date à laquelle la fusion des intercommunalités de Condrieu et de Vienne ont permis la création d'une toute nouvelle structure : la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération ; avant la Loi Chevènement, la ville faisait partie du district de Vienne, qui regroupait 7 communes (Sainte-Colombe-lès-Vienne, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Seyssuel, Pont-Évêque, Reventin-Vaugris et Vienne[11]).

La cité s'étend sur la rive gauche (à l'est) du fleuve, en face de Saint-Romain-en-Gal et de Sainte-Colombe, au confluent du Rhône et de la Gère. Elle est enserrée en arc de cercle entre cinq collines abruptes, restes du bloc hercynien épigénétique du Massif central à l'ouest du fleuve[12].

La ville a donné son nom à une région géographique bien délimitée : les Balmes viennoises.

Communes limitrophes

La commune de Vienne est limitrophe de douze communes. En partant du nord vers le nord-est puis de l'est vers le sud-est, on trouve les communes de Chuzelles, de Serpaize, de Pont-Évêque, d'Estrablin et de Jardin. Au nord-ouest, le territoire de Seyssuel. À l'ouest et au sud-ouest, sur la rive droite du Rhône, s'étendent les communes de Saint-Romain-en-Gal, de Sainte-Colombe, de Saint-Cyr-sur-le-Rhône puis d'Ampuis, et ensuite sur la rive gauche du Rhône, on trouve Reventin-Vaugris. Enfin au sud, Vienne partage sa limite territoriale avec Les Côtes-d'Arey. Ce qui est particulier à Vienne, c'est que sur tout son flanc ouest, la limite du territoire communal avec les communes de Saint-Romain-en-Gal, de Sainte-Colombe, de Saint-Cyr-sur-le-Rhône et d'Ampuis se fait sur le Rhône.

|

Seyssuel | Chuzelles | Serpaize |  |

| Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe |

N | Pont-Évêque, Estrablin | ||

| O Vienne E | ||||

| S | ||||

| Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Ampuis, Reventin-Vaugris |

Les Côtes-d'Arey | Jardin |

Vienne et sa région

Vienne, bien que statistiquement quatrième ville d'Isère, la ville exerce une attractivité sur une partie de la vallée du Rhône allant de Vienne à Roussillon s'étendant sur quatre départements : l'Isère, le Rhône, la Loire et l'Ardèche. Cette zone d'attractivité est limitrophe, au nord, d'un pôle de grande importance qui lui est contigu: l'aire urbaine de Lyon.

L'aire urbaine de Vienne a été estimée à 115 136 habitants, en 2017. Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine en 2010 sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion de chaque département):

| Département | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (2017) | Population (%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ardèche | 1 | 0,3 | 7,2 | 0,1 | 758 | 0,2 |

| Isère | 28 | 5,4 | 306,3 | 4,1 | 95 363 | 7,5 |

| Loire | 5 | 1,5 | 35 | 0,7 | 6 684 | 0,9 |

| Rhône | 6 | 2,7 | 54,1 | 2 | 12 331 | 2,7 |

| Total | 40 | 100 | 402,6 | 100 | 115 136 | 100 |

Quant à la zone d'emploi de Vienne-Roussillon, elle correspond à l'espace géographique continu à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Elle est à distinguer de la notion d'aire urbaine, qui n'établit son périmètre qu'en tenant compte des communes de résidence des travailleurs viennois. Ce dernier périmètre reflétant l'attractivité géographique de Vienne s'étend à un cinquième département: la Drôme.

dans l'Ardèche :

- Andance

- Ardèche

- Charnas

- Eclassan

- Félines

- Limony

- Ozon

- Peyraud

- Saint-Désirat

- Saint-Étienne-de-Valoux

- Saint-Jacques-d'Atticieux

- Sarras

- Serrières

- Vinzieux

dans la Drôme :

- Albon

- Andancette

- Anneyron

- Beausemblant

- Châteauneuf-de-Galaure

- Claveyson

- Épinouze

- Fay-le-Clos

- Le Grand-Serre

- Hauterives

- Lapeyrouse-Mornay

- Laveyron

- Lens-Lestang

- Manthes

- Moras-en-Valloire

- La Motte-de-Galaure

- Mureils

- Ponsas

- Saint-Avit

- Saint-Barthélemy-de-Vals

- Saint-Martin-d'Août

- Saint-Rambert-d'Albon

- Saint-Sorlin-en-Valloire

- Saint-Uze

- Saint-Vallier

- Tersanne

dans l'Isère :

- Agnin

- Anjou

- Assieu

- Auberives-sur-Varèze

- Beaufort

- Beaurepaire

- Beauvoir-de-Marc

- Bellegarde-Poussieu

- Bossieu

- Bougé-Chambalud

- Vienne

- Chanas

- La Chapelle-de-Surieu

- Châtonnay

- Cheyssieu

- Chonas-l'Amballan

- Chuzelles

- Clonas-sur-Varèze

- Les Côtes-d'Arey

- Cour-et-Buis

- Estrablin

- Eyzin-Pinet

- Jarcieu

- Jardin

- Lentiol

- Lieudieu

- Marcollin

- Meyssiez

- Moidieu-Détourbe

- Moissieu-sur-Dolon

- Monsteroux-Milieu

- Montseveroux

- Oytier-Saint-Oblas

- Pact

- Le Péage-de-Roussillon

- Pisieu

- Pommier-de-Beaurepaire

- Pont-Évêque

- Primarette

- Revel-Tourdan

- Reventin-Vaugris

- Les Roches-de-Condrieu

- Roussillon

- Royas

- Sablons

- Saint-Alban-du-Rhône

- Saint-Barthélemy

- Saint-Clair-du-Rhône

- Saint-Clair-sur-Galaure

- Saint-Jean-de-Bournay

- Saint-Julien-de-l'Herms

- Saint-Maurice-l'Exil

- Saint-Prim

- Saint-Romain-de-Surieu

- Saint-Sorlin-de-Vienne

- Salaise-sur-Sanne

- Savas-Mépin

- Septème

- Serpaize

- Seyssuel

- Sonnay

- Vernioz

- Vienne

- Villeneuve-de-Marc

- Ville-sous-Anjou

- Villette-de-Vienne

dans la Loire :

- Bessey

- La Chapelle-Villars

- Chavanay

- Chuyer

- Colombier

- Lupé

- Maclas

- Malleval

- Pélussin

- Roisey

- Saint-Appolinard

- Saint-Michel-sur-Rhône

- Saint-Pierre-de-Bœuf

- Véranne

- Vérin

dans le Rhône :

Topographie

La ville, qui se situe dans la vallée du Rhône, est entourée par plusieurs collines et plateaux. Sa superficie est de 2 265 hectares ; Vienne est dominée par quatorze collines principales : son altitude varie entre 150 mètres au sud (au niveau de la Chapelle Notre-Dame de l'Isle) et 408 mètres (au sommet de la colline du Télégraphe)[13].

Le «site de Vienne»

Le Rhône est l'élément de continuité qui permet de descendre de Lyon à la mer Méditerranée, mais la vallée du Rhône parait fort discontinue puisqu'elle alterne défilés et bassins au cœur du plus vaste ensemble de bas plateaux. A la suite du contrecoup du soulèvement alpin, dans le sillon rhodanien, on suit du nord au sud : la Dombes puis, au sud du Rhône qui vient du Jura, les plateaux des Balmes viennoises, de Bonneveaux et des Terres froides en Bas-Dauphiné ; ils sont relayés au sud de la Drôme par les avant-postes des Pré-alpes. Ces bas plateaux (de 300 à 400 mètres) sont localement incisés en défilés, les roches dures des versants ayant assuré leur pérennité à l'échelle des temps géologiques. Le défilé de Vienne est le premier de ces défilés en aval de Lyon[A 1].

Peu avant Vienne et jusqu'à Condrieu, la vallée du Rhône frappe par son étroitesse et par la raideur des versants qui l'encadrent. Les traits du relief ont été présentés comme des avantages naturels du site de la Vienne antique[A 2].

- Sur la rive gauche, Vienne est la ville de[A 1] cinq collines disposées en arc de cercle regardant le Rhône, qui assure la défense face à l'arrière-Pays-Bas dauphinois. Ce sont : le Mont Salomon, le Mont Arnaud, les collines de Sainte-Blandine, de Pipet (245 mètres) et de Saint-Just (290 mètres). Ces hauteurs sont en fait l'extrémité occidentale des lanières d'un plateau disséqué par d'étroites et profondes vallées (comme celle de la Gère), c'est celui que l'on appelle Balmes viennoises. Ainsi, on peut compter sur le territoire communal 14 collines, toutes font partie intégrante des Balmes viennoises. Du nord au sud, ce sont les collines de Saint-Maxime (270 mètres), de Massier (293 mètres), de Charavel (268 mètres), du Champ de Bras (278 mètres), du Gravier Rouge (305 mètres), du Mont Salomon (274 mètres), du Mont Arnaud (295 mètres), de Pipet (245 mètres), de Charlemagne (270 mètres), de Sainte-Blandine (276 mètres), de Malissol (281 mètres), de Saint-Just (290 mètres), de Saint-Gervais (286 mètres) et du Télégraphe qui est le point culminant de la ville avec 408 mètres d'altitude[A 2].

- la plaine du Rhône, large de 2 kilomètres, s'abaisse de 160 à 150 mètres environ à Vienne, selon une pente moyenne de 50 centimètres par kilomètre. D'orientation nord-ouest/sud-est entre Givors et Vienne, elle décrit un coude de 90° vers le sud-ouest entre Vienne et Condrieu. La plaine s'étend principalement en rive droite du fleuve sur les communes de Saint-Romain-en-Gal et de Sainte-Colombe et en rive gauche dans les quartiers de L'Isle et d'Estressin. Si, masquée par le bâti, la plaine actuelle paraît à première vue homogène, la topographie de détail était complexe à l'époque gallo-romaine, car de bas niveaux, peu ou non inondables, facilitaient le franchissement du fleuve et la traversée de la plaine[A 3].

Le défilé de Vienne est la seconde trouée de l'axe Saône-Rhône, après celle de Pierre Scize lorsque la Saône entre dans Lyon. Vers l'aval, ce sont le défilé de Saint-Vallier à Tain-l'Hermitage et celui de Donzère. Les géographes ont forgé l'expression de « percée épigénique » pour caractériser ce type de défilé. Celui de Vienne est creusé au contact de bordure orientale du Massif central et du piémont du Bas-Dauphiné ; le Rhône a creusé son lit sur place, entaillant un couloir dans les roches dures du socle plutôt que d'emprunter par un détour des secteurs de roche tendre où il eût déblayé un large bassin.

En résumé, le Rhône et ses affluents, à travers une large boucle, ont creusé d'importants sillons dans les derniers contreforts orientaux du Massif central, formés de roches cristallophylliennes, substrat des collines qui entourent la ville. Le sommet de ces coteaux est recouvert de placages morainiques et de dépôts éoliens, et les dernières glaciations ont laissé de nombreuses alluvions à leur pied, formant ainsi des terrasses hors de portée des crues du Rhône, même lorsque celui-ci occupait la totalité de son lit majeur comme au début du Ier millénaire av. J.-C.[14].

Géologie et relief

Le paysage viennois forme une mosaïque de paysages et de milieux aux aptitudes diversifiées. Dans un premier temps, il y a la « gorge épigénique du Rhône » est présente depuis la fin du Miocène. Les versants encadrant la gorge du Rhône ont été une dénivellation actuelle de plus de 200 mètres, mais la profondeur était supérieure au Messinien (270 mètres) ; ils sont parallèles et orienté nord-ouest/sud-est au nord de Vienne et nord-ouest/sud-ouest au sud de la ville. Alors que le versant ouest est échancré par plusieurs ruisseaux qui descendent du Massif du Pilat et en facilitent l'accès, le versant est rectiligne, massif, à l'exception notable de la trouée de la Gère. Le réseau de failles qui a dénivelé le Pilat a aussi partiellement guidé le cours du Rhône au cours du processus de surimposition. C'est aussi la grande résistance du socle à l'érosion superficielle qui explique la permanence de la gorge du Rhône depuis la fin de l'ère tertiaire. Les roches cristallophylliennes sont présentes au nord de Vienne et sur les deux versants de la gorge du Rhône, mais le granite arme le plateau situé entre Vienne et les Côtes d'Arey en rive gauche. L'échine nord-sud de la colline de Pipet est aussi granitique, mais mylonitisée, c'est-à-dire intensément fracturée[A 4].

Exposées au sud-est, les pentes de la gorge du Rhône offrent une grande variété d'expositions favorables multipliées par la dissection des coteaux; l'ensoleillement est remarquable au-dessus de l'humidité et des brumes de la plaine du Rhône, et ces pentes offrent en général une bonne protection vis-à-vis du vent du nord[A 4].

La plaine alluviale du Rhône s'abaisse de 155 mètres à Givors à 145 mètres au niveau de Condrieu, sur une distance de près de 20 kilomètres, ce qui confère à la plaine et au Rhône une forte pente d'environ 0,5 mètre par kilomètre. La largeur de la plaine alluviale (si l'on considère les alluvions du Rhône) ou du lit majeur (si l'on prend en considération une définition basée sur l'inondation), est comprise entre 800 et)1500mètres[A 4].

Dans un second temps, il y a les Balmes viennoises, le bas plateau situé dans la partie sud-ouest du Bas-Dauphiné, sont nommées ainsi car les vallées sont loin en loin bordées de corniches émoussées ou de talus entaillés dans la molasse miocène qui peut affleurer ; la « balme » (ou « baume ») nomme localement à la fois la corniche et la grotte. Les Balmes sont fréquemment creusées de cavités artificielles utilisées comme annexes des bâtiments de la ferme ; le sable extrait des baumes était utilisé comme litière pour amender les champs. Les Balmes viennoises, ainsi que le plateau de Bonnevaux plus au sud, sont d'une grande diversité paysagère du fait de la complexité de leur mise en place. La molasse affleure de rive droite de la Gère ; au Moyen Âge, elle a été extraite à grande échelle de carrières souterraines pour les besoins de la construction, comme en témoignent les carrières souterraines de Pont-Évêque. Leur roche, qui durcit[A 5] à l'air libre, a servi à la construction de la cathédrale Saint-Maurice[A 4].

La modelé des Balmes viennoises date des périodes froides du Quaternaire. Si la haute surface du plateau de Bonnevaux (450 mètres) présente des interfluves qui n'ont pas été décapés par les glaces ; en revanche, ceux des Balmes viennoises (350 mètres) ont sans doute été abaissées par l'érosion glaciaire et portent une couverture morainique d'âge rissien, ou même mindélien[A 4].

Vue générale de Vienne. Le Mont Pipet (vu du quartier Saint-Martin) Le Mont Saint-Just (au premier plan). Vue depuis le Belvédère de Pipet.

Sites géologiques remarquables

L’ancienne mine de zinc de La Poype est un site géologique remarquable de 14,94 hectares qui se trouve sur les communes de Vienne et Reventin-Vaugris (au lieu-dit La Poype). La galerie d'extraction s'enfonce horizontalement jusqu’à 1 260 mètres et aboutit à l'ancien puits qui a lui-même 120 mètres de profondeur. Le remplissage du filon de la Poype est formé de Blende noire (sulfure de Zinc minerai principal, Calamine silicate de zinc), Galène (sulfure de plomb avec gangue de quartz blanc et noir, Calcite, Dolomie, Aragonite et Barytine), on y rencontre quelque peu de Pyrite de fer. En 2014, elle est classée « une étoile » à L'inventaire national du Patrimoine géologique[15].

Hydrographie

Vienne fait partie du bassin versant du Rhône: les eaux qui coulent à Vienne se jettent dans la mer Méditerranée.

La ville et son fleuve

Le Rhône creuse à Vienne un défilé entre le Massif Central et le Bas-Dauphiné[C 1]. La Vienne moderne s'étend sur la rive gauche du Rhône, qui fut pendant toute l'histoire de la ville à la fois source de problèmes et de réussite. Si le fleuve assura, pendant plusieurs siècles, la réussite économique de la cité, surtout durant la période gallo-romaine, il fut longtemps difficile à maîtriser. Il inonda à plusieurs reprises la ville (la dernière très grande crue datant de 1840), notamment le centre-ville de Vienne et la plaine de Saint-Romain-en-Gal et de Sainte-Colombe. La construction de quais sur le Rhône puis des barrages hydroélectriques, a mis fin aux crues importantes du fleuve. Le Rhône a été assagi depuis le XIXe siècle avec le développement des nombreux aménagements le long de son cours. Les digues et chenaux de protection contre les inondations, déblaiement des piles du pont médiéval pour permettre la circulation des péniches, puis les barrages et les centrales construites par la Compagnie Nationale du Rhône au cours du XXe siècle, ont progressivement transformé la configuration du lit du fleuve ainsi que l' aspect de ses berges et ont diminué le débit de certains tronçons, modifié les conditions hydrauliques et le fonctionnement du fleuve.

À l'époque gauloise, la confluence de Rhône et de la Gère est un carrefour entre le monde méditerranéen, les Alpes, la Gaule du Nord et de l'Ouest. Le Rhône inonde toute la plaine. L'agglomération gauloise occupe le promontoire rocheux situé sous le palais de Justice actuel et ses alentours. Au IIe siècle av. J.-C., le Rhône devient plus étroit et plus profond, permettant l'occupation de terrasses autrefois inondables. La ville devient capitale des Allobroges et commence à s'étendre sur la rive droite du Rhône[C 1].

À l'époque gallo-romaine, les urbanistes conquièrent, par d'importants remblais, des terrains constructibles sur les deux rives du Rhône. À Vienne sont édifiés essentiellement des cryptoportiques. La rive gauche voit des nouveaux quartiers surgir et les entrepôts occupent de 4 à 6 hectares. La navigation fluviale en provenance de la Méditerranée contribue grandement à l'importance et à l'enrichissement de la ville; l'emplacement de trois ponts[16] ont fait l'objet de recherches[C 1], de nombreux indices concordant comme des pieux de bois ont été retrouvés dans le lit du fleuve[17].

Du XIVe siècle jusqu'au milieu du XVe siècle, le fleuve marque la frontière entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Du côté de Vienne, en raison d'un trafic important sur le Rhône il y avait plusieurs ports[18] : le Port aux Princes situé à l'embouchure de la Sévenne, le Port des Moles connu dès l'an 983 situé en amont de l'embouchure de la Gère, le Port Gontran appelé aussi Port du Mouton (1312) du nom d'un logis le long de la rive gauche de la Gère, le Port du Colombier à l'embouchure du ruisseau Saint Marcel. Le pont en pierre à cinq arches est défendu par la France par la Tour des Valois. Ce pont fut surmonté d'une chapelle dotée d' une croix en pierre au XIIIe siècle par Jean de Bernin, celle-ci entraîna par son poids la chute de l'arche qui la soutenait. Le 11 février 1407, le pont ainsi fragilisé, d'autres éléments de maçonnerie s’effondrèrent, et certaines arches furent remplacées par des arches en bois du côté de Sainte Colombe, qui ne résistèrent pas à une crue en 1570 et qui entraîna dans le fleuve la pile la plus proche de Vienne. En 1604, une pile s'effondra, puis deux autres piles s'écroulèrent en 1617. Une réparation débuta le 10 avril 1638, mais de nouveau une crue dévasta deux autres piles en 1647. Le pont fut totalement détruit par les crues du Rhône en 1651 et en 1663[C 2]. Dès lors pour franchir le fleuve, un Bac à traille fut mis en service (rue Auguste Donna), et l'octroi qui avait été institué pour payer les réparations du pont fut reporté sur ce moyen de locomotion, procurant un privilège accordé par le roi à des favoris, ce qui leur constitua un revenu. Ce fut un nommé Guérin commissaire des guerres, puis le cardinal Richelieu, les sieurs de la Flèche, Bastia-Marnais, et enfin le prince de Monaco, qui le possédait encore en 1792. Le batelier nommé Chapuis payait au dit prince annuellement 2 100 livres. En février 1792, Honoré III de Monaco, prince souverain de Monaco, refusa d'acquitter 94 livres de sa cote d’impôt prétendant que « le Bac était un objet d'utilité publique, une voiture qui n'est pas soumise à la taille »[19]. À partir de 1750, la construction des quais de la Gère puis du Rhône facilite la traversée de Vienne et protège la ville des inondations. Jusqu’au début du XXe siècle, des bateaux-lavoirs sont accostés le long des quais[C 2]. Après 1830 la navigation à vapeur remplace les mariniers.

Le 14 mai 1829, s'ouvre au public le pont suspendu, invention de Marc Seguin[20], l’ingénieur d'Annonay, propriétaire d'industries à Vienne. Cette construction, concédée par ordonnance Royale de mai 1829 pour 48 ans et mis en société commandité sous le nom de Mignot frères & Cie[21], permet de rattacher l'industrie métallurgique de Vienne au centre houiller de Saint-Étienne. Le 4 novembre 1840 une crue entraîna la chute du pont par l'écroulement de sa pile centrale unique, les fils de suspension se brisèrent. Une chute dramatique eut lieu le 4 septembre 1842, et enfin, après la mise en épreuve réglementaire le pont s'effondra de nouveau le 17 mai 1876. Rénové, il tiendra et en 1926 il sera rigidifié. Durant la période allant de février 1939 à mai 1941, les travaux pour le franchissement du Rhône reprennent, avec la construction d'un pont en béton. Les deux ponts sont dynamités par l'armée allemande en 1944. Le pont est réparé puis mis en service en mai 1949. Le 13 avril 1997, il est baptisé pont maréchal Jean de Lattre de Tassigny. Le pont suspendu est une passerelle affectée aux piétons après une restauration effectuée entre 1964 à 1965.

La circulation automobile pour laquelle on a doublé les quais du Rhône et partiellement couvert la Gère en 1967, éloigne la ville et ses habitants de son fleuve. En 1980, le barrage hydro-électrique de Vaugris et les aménagements de la Compagnie Nationale du Rhône font monter le niveau du fleuve, ils permettent la continuation de la navigation (péniches, tourisme fluvial)[C 2].

La ville et ses rivières

La ville est traversée par deux rivières: la Gère[22] et la Sévenne[23], qui se jettent dans le Rhône respectivement au niveau du pont de Lattre-de-Tassigny et au niveau du quartier d'Estressin.

- La Gère

Dès l'époque romaine, les versants de la vallée sont aménagés en terrasses et des installations hydrauliques utilisent la force motrice et les qualités de trempage des eaux de la Gère. Un imposant canal voûté large de 3,70 m est enterré entre la Gère et la voie dallée antique, sous des ateliers équipés de meules de pierre volcanique (rue Victor Faugier) ; on voit des vestiges de bassins de foulons quai Anatole France[C 3].

Du Moyen Âge jusqu'à la Révolution, l'activité est importante autour des cours d'eau, toutes sortes de moulins sont en service dans le lit de la Gère: moulins à blé, battoirs à écorce ou tanneries, battoirs à chanvre, molières ou taillanderies, gauchons à fouler le drap, martinets à papier (moulin recensé le 18 juin 1403), martinets à épées (moulin de la Motte près de la porte Saint Martin, recensé le 13 janvier 1453)[C 3].

Les violentes crues de 1750 (9 m de débordement en une nuit), de 1751 et 1752 incitent les consuls de la ville à édifier les quais de Gère qui sont achevés vers 1770[C 3].

Les vestiges d'installations hydrauliques, comme celles du barrage de Pusignan visibles en contrebas de la rue Victor Faugier, résultent d'un grand remodelage de la Gère par l'industrie textile. Tout ce qui entourait la draperie, du cardage de la laine jusqu'au tissage s'y pratiquait dès le XVIIIe siècle. La manufacture Charvet était une Manufacture Royale en 1763. Au début du XIXe siècle, la Grande Armée a besoin d'uniformes, ce qui contribue (avec la foire de Beaucaire) à la construction de nombreuses usines au cours du siècle[24]. À la suite de l'introduction des nouvelles sources d'énergie (machines à vapeur, charbon, électricité), la vallée de la Gère reste un centre industriel important jusqu'au milieu du XXe siècle[C 3].

Profitant des alluvions apportées par les crues, la ripisylve s'est développée fournissant un lieu propice pour la faune. Des aulnes, des saules et d'autres essences d'arbres abritent martins pêcheurs, cingles plongeurs, truites et bien d'autres espèces se côtoient au bord de la Gère[C 3].

- La Gère et le pont Saint-Martin

- Rive droit en amont

- Musée de l'industrie textile

- La place Saint Louis (sous laquelle la Gère rejoint le Rhône).

- La Sévenne

La Sévenne a été également beaucoup exploitée : quand la ville a connu un essor industriel de grande ampleur à partir du XIXe siècle, de nombreuses usines textiles ont été implantées le long de la vallée de la Sévenne. La première usine textile, celle de Béchevienne, s'installe en 1816, racheté ensuite pas la maison Bonnier en 1871, puis fusionne avec Pascal-Valluit en 1901, pour finalement former en 1960 les « Établissements réunis Pascal-Valluit »[C 4].

Climat

Vienne possède un climat de type semi-continental à influences méditerranéennes, dans lequel les précipitations sont plus importantes en été (dues principalement aux orages relativement fréquents) qu'en hiver, la sensation de froid étant renforcée par la bise. La ville a néanmoins subi à plusieurs reprises les conséquences d'épisodes méditerranéens remontant au nord, ces derniers touchant chaque année les régions du sud de la France.

Vienne est une ville largement ouverte du nord au sud, elle connaît le phénomène du mistral, vent du nord accéléré par effet de tuyère et de couloir entre le Massif central et les Alpes. C'est aussi une zone d'affrontement privilégiée où se trouvent canalisés l'air méditerranéen, doux et humide et l'air plus froid qui vient du nord. Ce conflit donne parfois lieu à des précipitations particulièrement intenses, orages en été et en automne, neige en hiver.

La station météorologique de Vienne se trouve à Reventin-Vaugris, à moins de dix kilomètres du centre.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −5,5 | −4,9 | −5,9 | −1,2 | 4 | 7,8 | 12,4 | 11,9 | 8,8 | 2,4 | −4,4 | −4,2 | 1,77 |

| Température moyenne (°C) | 2,9 | 1,7 | 7,2 | 11,1 | 12,7 | 18,3 | 23,4 | 21,1 | 18 | 14,9 | 5,9 | 5 | 11,85 |

| Température maximale moyenne (°C) | 14,2 | 13,3 | 19,5 | 26,4 | 23,9 | 32 | 34,8 | 32,4 | 31,9 | 25,6 | 18,5 | 14,1 | 23,05 |

| Précipitations (mm) | 51,8 | 39,5 | 74,4 | 87,1 | 199,3 | 23,9 | 74,8 | 46 | 84,6 | 84,5 | 110,8 | 96,8 | 973,5 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

14,2 −5,5 51,8 | 13,3 −4,9 39,5 | 19,5 −5,9 74,4 | 26,4 −1,2 87,1 | 23,9 4 199,3 | 32 7,8 23,9 | 34,8 12,4 74,8 | 32,4 11,9 46 | 31,9 8,8 84,6 | 25,6 2,4 84,5 | 18,5 −4,4 110,8 | 14,1 −4,2 96,8 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

Urbanisme

Typologie

Vienne est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[26],[27],[28].

Elle appartient à l'unité urbaine de Vienne, une agglomération inter-départementale regroupant 25 communes[29] et 96 507 habitants en 2019, dont elle est ville-centre[30],[31].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lyon, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 398 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[32],[33].

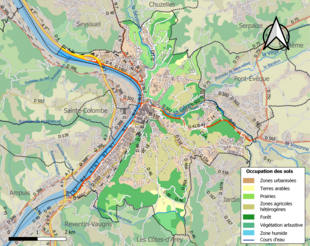

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (37,7 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (29,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (32 %), forêts (21,5 %), zones agricoles hétérogènes (19 %), prairies (8,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (6,1 %), eaux continentales[Note 3] (3,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (3,3 %), terres arables (2,9 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (2,4 %)[34].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

Quartiers

Jusqu'en 1355, l'actuelle commune de Sainte-Colombe, faisait partie intégrante de Vienne et cela depuis l'Antiquité. C'est Philippe VI de Valois (Roi de France), qui en 1355, déclare incorporer le faubourg de Saint-Colombe à ses États. Le bourg devient ainsi une viguerie dépendant de la sénéchaussée de Lyon[35].

Ci-dessous, un tableau répertoriant les quartiers de Vienne avec ses quartiers (ou sous-quartiers, ou secteurs, ou zones, ou micro-quartiers, ou lieux-dits, ou hameaux) qui les composent :

| Les 17 quartiers de Vienne | |||

| Centre-ville | Centre ancien, Champ-de-Mars, La Pyramide, Confluence (ou Saint-Sévère ou encore Outre-Gère) | L'Isle | L'Isle, Saint-Germain, Saint-Alban-les-Vignes |

| Malissol | Malissol, Saint-Ignace | Vallée de Gère | Saint-Martin, Lafayette, Cancanne |

| Estressin | Grand Estressin, Bon Accueil, Les Portes de Lyon, Les Charavelles, Leveau, Champ-de-Bras, Massier, Saint-Maxime | Pipet | Pipet, Sainte-Blandine |

| Mont Salomon | Mont Salomon, Les Guillemottes | Mont Arnaud | Mont Arnaud |

| Gravier Rouge | Mont Salomon, Mont Arnaud, Les Guillemottes, Gravier Rouge | Charlemagne | Charlemagne, La Ravat, Les Hauts de Charlemagne |

| Saint-Marcel | Saint-Marcel, Les Maladières | Saint-Benoît | Saint-Benoît |

| Les Tupinières | Les Tupinières, Saint-Just, Beauregard | Les Charmilles | Les Charmilles |

| Coupe-Jarret | Coupe-Jarret | Le Télégraphe | Le Télégraphe |

| La Rente | La Rente, La Petite Rente | ||

- Le quartier du Centre-ville : situé au cœur de la cité, est le quartier le plus prestigieux de la ville. S'y concentrent de beaux immeubles (sur les quais du Rhône notamment), mais aussi des habitats plus dégradés — notamment dans la partie haute du quartier — ainsi que les principales administrations de Vienne.

- Le quartier de L'Isle : situé au bord du Rhône, il s'étend sur une large vallée. On y trouve essentiellement une zone résidentielle et d'activités tertiaires. C'est dans ce quartier que se situent par exemple, la Maison du Conseil général de l'Isère Rhodanienne, le siège de la communauté d'agglomération : Vienne Condrieu Agglomération et la médiathèque/conservatoire de musique et de danse : Le Trente.

- Le quartier de Malissol : est le quartier le plus à l'est de la ville. C'est en 1966, quand le département de l'Isère acquiert la propriété Combaudon, qui s'étendait sur 75 hectares puis quand en 1974, la ville de Vienne rachète certains terrains du département que le quartier naquit. Aujourd'hui, s'y concentre des logements sociaux, des zones résidentielles ainsi que la Chambre de Métiers de Vienne.

- Le quartier d'Estressin : est le quartier le plus ancien de Vienne. C'est dans ce quartier que les archéologues ont découvert les premières traces d'habitations de Vienne, datant du Néolithique (4700-3400 av. J.-C.).

- Le quartier de la Vallée de Gère : situé tout le long de la Gère. S'y concentrent des immeubles d'architecture moderne, une zone résidentielle et des vestiges industriels (datant du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle).

- Le quartier de Pipet : est aussi l'un des quartiers les plus anciens de Vienne. La première trace d'occupation remonte à l'époque gauloise, où il y avait, au sommet de Pipet, un double Oppidum.

- Le quartier du Mont Salomon : recouvre la colline du Mont Salomon. Durant l'Antiquité, cette colline fut utilisée comme un rempart naturel sur lequel, les Viennois bâtirent une enceinte. On y trouve aujourd'hui le seul hôpital de Vienne ainsi qu'une zone résidentielle assez importante.

- Le quartier du Mont-Arnaud : recouvre la colline du Mont Arnaud, et Gravier Rouge. Durant l'Antiquité, cette colline fut aussi utilisée comme un rempart naturel sur lequel, les Viennois bâtirent une enceinte. On y trouve aujourd'hui une zone résidentielle assez importante.

- Le quartier du Gravier Rouge : recouvre la colline du Gravier Rouge. On y trouve une petite zone résidentielle.

- Le quartier de Charlemagne est un des quartiers — comme celui de Malissol — où sont construits des logements sociaux ainsi que des zones résidentielles à partir de 1970.

- Le quartier Saint-Marcel : situé dans la vallée du ruisseau Saint-Martin, derrière la colline Saint-Blandine, est constitué essentiellement de zones résidentielles. Le principal axe de communication de ce quartier est la Montée Saint-Marcel.

- Le quartier Saint-Benoît : situé sur le plateau, derrière la colline Saint-Blandine et le quartier Saint-Martin, est constitué essentiellement de zones résidentielles. Le principal axe de communication de ce quartier est la Montée Saint-Marcel.

- Le quartier de la Rente : y est concentré de nombreuses zones résidentielles, mais est connu pour abriter le centre équestre du Couzon. Le principal axe de communication de ce quartier est le chemin de la Rente.

- Le quartier des Tupinières : y est concentré de nombreuses zones résidentielles. Le principal axe de communication de ce quartier est la Montée des Tupinières.

- Le quartier des Charmilles : situé sur le plateau de la colline de Saint-Gervais. ce quartier est constitué essentiellement de zones résidentielles, mais est connu pour abriter le centre équestre des Charmilles.

- Le quartier de Coupe-Jarret : situé au sommet de la colline de Saint-Just. Les quelques habitations existant dans ce quartier sont en pente. Le principal axe de communication de ce quartier est la Montée Coupe-Jarret.

- Le quartier du Télégraphe : est le quartier le plus au sud de la ville, plutôt considéré comme un hameau, il domine le paysage viennois, en effet c'est ici que se trouve le point culminant de la ville (408 mètres d'altitude).

ZPPAUP

Depuis le 5 octobre 2009, une ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) existe à Vienne. Son but est de protéger les quartiers et les sites viennois pour des raisons historiques et/ou esthétiques. À Vienne, la ZPPAUP se décompose en cinq secteurs, de la ZP1 à la ZP5 :

- ZP1 : le centre ancien (partie du quartier du Centre-ville)

- ZP2 : la vallée de la Gère (partie du quartier de Vallée de Gère)

- ZP3 : le quartier d'Estressin (partie du quartier d'Estressin

- ZP4 : les collines (partie des quartiers de Pipet, du Mont Salomon et du Mont Arnaud, de Coup-Jarret et des Charmilles

- ZP5 : le quartier sud (partie des quartiers du Centre-ville et de L'Isle).

Logement

En 2009, le nombre total de logements dans la ville était de 15 363, alors qu'il était de 14 272 en 1999[Insee 1]. Parmi ces logements, 89,8 % étaient des résidences principales, 2,0 % des résidences secondaires et 8,2 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 21,6 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 76,9 % des appartements[Insee 2].

La proportion des résidences principales, propriété de leurs occupants, était de 36,4 %, en hausse importante par rapport à 1999 (33,2 %). La part de logements HLM loués vides était de 33,2 % et n'a pas changé en dix ans, leur nombre étant donc en stagnation (4 255 contre 4 511[Insee 3]).

Pour ce qui est des résidences principales, qui représentent 87,5 % de l'ensemble des logements viennois, leur époque d'achèvement s'établit de la manière qui suit pour l'année 2012. Sur les 13 300 résidences, 3 608 datent d'avant 1946 soit une part de 27,1 % ; 8 013 datent d'une période comprise entre 1946 à 1990 soit 60,2 % et 1 679 résidences principales datent de 1990 à 2009 soit 12,6 %. S'agissant du nombre de pièces de ces résidences, 591 en ont une soit 4,4 %, 1 844 en comptent deux soit 13,7 %, 3 916 en possèdent trois soit 29,0 %, 3 965 en possèdent quatre soit une part de 29,4 % et 3 180 en possèdent cinq (ou plus) et plus soit une part de 23,6 %. Le confort de ces résidences principales n'est pas identique. En effet, 568 résidences n'ont pas de baignoire, ni douche soit 4,2 %, 12 998 ont un chauffage central soit près de 96,4 % des résidences, alors que 498 n'en ont pas soit 3,6 %, 6 289 bénéficient d'un garage ou d'un parking soit 46,6 %[36].

Projets d'aménagements

Très prochainement, la ville de Vienne va aussi investir dans ses espaces publics et faire avancer le projet d’un parking souterrain place François-Mitterrand. Cet ouvrage devrait comporter cinq niveaux enterrés et accueillir près de 270 véhicules. Une fois ce parc de stationnement réalisé, la place de l’Hôtel de ville sera entièrement réaménagée pour laisser une place plus importante aux déplacements piétons[37].

Depuis le 16 décembre 2013, le Plan local d'urbanisme de la ville de Vienne est en cours de révision[38].

Voies de communication et transports

Par sa position géographique au sud de Lyon, Vienne est un des points de passages entre Paris, Lyon et la Méditerranée. Vienne est connue pour sa barrière de péage qui est la plus grande de France devant celle de Saint-Arnoult-en-Yvelines sur l'A10[39]. Auparavant l'A7 passait dans le Centre-ville de Vienne de 1963 (lors de l'ouverture intégrale de la section à péage entre Vienne-Sud et Chanas) à 1974 (lors de l'ouverture de l'ultime tronçon constituant la déviation de Vienne), ce qui rendait la traversée de la ville très longue. L'agglomération viennoise dispose de transports en commun urbains et interurbains.

Voies routières

La configuration du réseau routier irriguant l'agglomération est contrainte par les caractéristiques physiques du territoire, avec une qualité de desserte routière très déséquilibrée[40].

La frange ouest de l'agglomération viennoise se trouve à la confluence de trois autoroutes:

- l'A7 (Autoroute du soleil) qui remonte au nord vers Paris via Lyon, et descend vers le sud en direction de Marseille, Avignon et Valence. Il existe trois sorties (dont deux principales) pour Vienne sur l'autoroute A7 :

9 Vienne-Nord (Vienne quartiers nord, Grenoble, Valence),

9 Vienne-Nord (Vienne quartiers nord, Grenoble, Valence),  10 Condrieu (Condrieu, Ampuis, Vienne quartiers sud) et

10 Condrieu (Condrieu, Ampuis, Vienne quartiers sud) et  11 Vienne-Sud (Vienne quartiers sud, L'Isle d'Abeau)[Note 4]. Un projet d'un échangeur complet payant est à l'étude, il serait situé dans la commune de Reventin-Vaugris, plus précisément entre l'Aérodrome de Vienne - Reventin et la barrière de péage de Vienne - Reventin. Un projet de grand contournement de Lyon par l'ouest est aussi à l'étude (A44), reliant Limonest à Vienne. Ce projet permettrait de déclasser les parties urbaines de l'A6 et de l'A7, de réduire le trafic du tunnel de Fourvière, et d'éviter la saturation de la rocade est (A46 et la RN 46) ;

11 Vienne-Sud (Vienne quartiers sud, L'Isle d'Abeau)[Note 4]. Un projet d'un échangeur complet payant est à l'étude, il serait situé dans la commune de Reventin-Vaugris, plus précisément entre l'Aérodrome de Vienne - Reventin et la barrière de péage de Vienne - Reventin. Un projet de grand contournement de Lyon par l'ouest est aussi à l'étude (A44), reliant Limonest à Vienne. Ce projet permettrait de déclasser les parties urbaines de l'A6 et de l'A7, de réduire le trafic du tunnel de Fourvière, et d'éviter la saturation de la rocade est (A46 et la RN 46) ; - l'A47 permet de relier Saint-Chamond et Saint-Étienne via la N 88 à Chasse-sur-Rhône et Vienne via l'A7 ;

- l'A46 relie Anse à Chasse-sur-Rhône et Vienne via l'A7. L'autoroute contourne Lyon par l'est.

En outre, les principaux axes routiers sont : sur les axes nord/sud situés de part et d'autre du Rhône, la RN 7 sur la rive gauche et la RD 386 en rive droite, conférant au territoire une très grande accessibilité automobile. La RN 7 débute à la sortie 11 de l'A7 venant de Valence et s'étend sur douze kilomètres, avant de rejoindre l'A7 via la RD1407, direction Lyon, Saint-Étienne, Givors. La RN7 constitue par ailleurs un itinéraire bis permettant de délester l'A7 en cas de besoin[40].

L'est du territoire est irrigué par un réseau de voiries radiales convergeant vers Vienne[40], avec notamment la RD 75 en direction de Villefontaine, L'Isle-d'Abeau, Bourgoin-Jallieu, Crémieu, Bourg-en-Bresse et Chambéry et l'Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et la route départementale RD 41. Celle-ci débute au pont de Lattre-de-Tassigny, en venant de Saint-Romain-en-Gal et s'étend sur quatre kilomètres et demi, avant de rejoindre la route départementale RD 502, direction Saint-Jean-de-Bournay, La Côte-Saint-André, Voiron et Grenoble.

Transports urbains

L'agglomération viennoise possède un réseau de transport en commun, nommé Lignes de Vienne et agglomération ou (L'va) opéré par Vienne Mobilités, filiale du groupe RATP Dev depuis 2011. Le réseau se compose de neuf lignes régulières (1 à 8 et 134) et d'un service de transport à la demande, la Navette L'va couvrant l'ensemble des communes de Vienne Condrieu Agglomération non couvertes par les lignes régulières.

Autopartage

Depuis le 19 janvier 2015, la société coopérative d’autopartage Citiz, nommée Cité Lib[41] est opérationnelle à Vienne. Cité Lib se présente comme une alternative au véhicule personnel, le service propose à ses utilisateurs un mode de déplacement qui se veut économique, pratique et écologique[42].Plusieurs villes de la région Auvergne Rhône Alpes possèdent ce service d'autopartage.

Voies ferroviaires

La ville de Vienne compte deux gares et la communauté d'agglomération en compte trois :

- la gare de Vienne, inaugurée 29 juin 1854 est la principale gare de l'agglomération ;

- la gare d'Estressin, simple halte disposant de deux quais, inaugurée le 16 avril 1855 ;

- la gare de Chasse-sur-Rhône.

Principales destinations par le rail à partir de Vienne:

- Gare du Péage-de-Roussillon (11 min)

- Gare de Lyon-Jean Macé (16 min) ;

- Gare de Lyon-Perrache (21 min) ;

- Lyon Part-Dieu (20 min) : avec en moyenne 40 A/R de trains TER par jour ;

- Valence-Ville (43 min) ;

- Villefranche-sur-Saône (1 h 14) ;

- Mâcon-Ville (1 h 28) ;

- Avignon-Centre (1 h 58) ;

- Marseille-Saint-Charles (3 h 19), par liaisons directes TER Rhône-Alpes ;

Voies aériennes

Trois aéroports sont proches de Vienne: l'Aérodrome de Vienne - Reventin (aviation légère), l'Aéroport Lyon-Saint-Exupéry, et l'Aéroport International de Grenoble-Isère.

Voies fluviales

Vienne dispose d'une situation de carrefour fluvial dans l'axe Rhône-Saône, assez important. À vol d'oiseau, Vienne se situe à 20,6 kilomètres de son port[43]. Le port de Vienne-Sud Salaise/Sablons est le seul port de l’Isère et le premier port de Rhône-Alpes après celui de Lyon. Il fait partie des quatre ports de la région Auvergne-Rhône-Alpes[44]. Ce port est une plate-forme logistique multimodale qui associe le transport fluvial, ferroviaire et routier[45].

Risques naturels et technologiques

Risques sismiques

L'ensemble du territoire de la commune de Vienne est situé en zone de sismicité n°3 (sur une échelle de 1 à 5), dite «modérée» comme la plupart des communes de son secteur géographique[46].

| Type de zone | Niveau | Définitions (bâtiment à risque normal) |

|---|---|---|

| Zone 3 | Sismicité modérée | accélération = 1,1 m/s2 |

Autres risques

Toponymie

Noms du lieu

Vienne (français), Vièna (arpetan).

Historique du nom

| nom | époque | référence |

|---|---|---|

| Vienna | Ier s. av. J.-C. | [48],[49] |

| Ούιέννα (Ouienna) | déb. Ier s. | [50] |

| Colonia Julia Vienna Allobrogum | Ier s. | [51] |

| Vienna | Ier s. | [52],[53] |

| IIe s. | [54] | |

| Βίεννα (Bienna) | déb. IIe s. | [55] |

| Ούίεννα (Ouienna) | IIe s. | [56] |

| IIIe s. | [57] | |

| Vienna,Viennam (acc.) | IIIe s. | [58] |

| Vienna | IVe s. | [59],[60] |

| Vigen[na] | IVe s. | [61] |

| Metropolis ciuitatis Uiennensium | IVe s. | [62] |

| Benna | VIIe s. | [63] |

| Viennam (acc.) | 754 | [64] |

| Vienna | 811 | [65] |

| 882 | [66] | |

| Vianna | 1338 | [67] |

Interprétation et étymologie

On ne connaît pas réellement l'origine de son nom, et plusieurs hypothèses ont été émises :

Albert Dauzat et Charles Rostaing, dans leur Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France[68] ont écrit :

« Vienne,… (Vienna, César) : nom obscur, vraisemblablement gaulois à cause du suffixe — enna ; La capitale des Allobroges ; capitale de la Viennoise, province romaine ; ch.-l. de Pagus à l'époque carolingienne ; siège d'un archevêché jusqu'en 1790, dont le titulaire portait le titre de comte au temps de la féodalité : Viennois. »

Jules Ronjat, philologue spécialisé dans la langue occitane et les langues romanes, fit le 9 décembre 1911, à l'Amicale laïque, une conférence sur l'origine du nom de Vienne. Le compte rendu paru dans le bulletin de la Société des Amis de Vienne[69] présente des lacunes :

« La forme la plus ancienne que nous ayons du nom de Vienne est le latin Vienna, transcription d'un nom d'origine celtique ou pré-celtique dans lequel on isole sans difficulté le suffixe — enna, fréquent dans d'autres noms de lieux de la Gaule, mais de fonction mal définie : il est impossible de déterminer avec certitude la signification de l'élément thématique vi — qui reste ; on ne peut tirer qu'une hypothèse invérifiable de la comparaison avec des noms de rivières ou de localités présentant également la forme latine Vienna. »

Le nom de la ville est resté sans changement jusqu’à nos jours. Ce n'est pas le cas des trois noms de lieu parmi les nombreux homonymes de Vienne (Isère) dont nous connaissons des attestations antiques :

La ville de Vienne en Autriche se nommait quant à elle Vindobona, du gaulois, soit dérivé de Uindobona (« ville blanche »), soit d’une forme *uiduna (« eau des bois »), puis Οϋι[υδ]όβονα (Oui[nd]obona), au IIe s, Vindobona, au IIIe siècle,Vindobona au IVe siècle, Bendobona au IVe siècle,Vindomana Ve siècle, Vendomina au VIer siècle. La ville, porte le nom de die Wien, la Vienne, la rivière qui la traverse.

Vienne-la-Ville (Marne), est un uicus de l'époque franque, Viasne super Axonam fluviutm en 1062, implanté sur le site d'une station mentionnée par l’itinéraire d’Antonin et qui porte le nom de la rivière, Axona, l’Aisne, et se situe à l’endroit où la voie romaine de Durocortorum (Reims) à Diuiodurum (Metz) la franchit, probablement au lieu-dit Bongué. Le Uicus Axona > Vi Asne > Viasna, à l’origine du nom Vienne, s’est développé ensuite sur ce site, tandis que Vienne-le-Château (Marne), agglomération voisine plus tardive a emprunté son nom Viasna à Vienne-la-Ville. L'antiquité de Vienne (Isère) exclut qu'il puisse s'agir d'un uicus de l'époque franque. Il ne s'agit pas davantage d'un uicus de l'époque classique romaine qui désignait une rue, un quartier en ville, un village, une propriété à la campagne[70].

La Vienne, affluent de la Loire, Vinhana en occitan, ou Vinjana en occitan (limousin), s'appelle Vingenna[71], ou Vigenna[72] au VIe siècle, ce qui exclut une homonymie ancienne avec Vienne (Isère).

On comprend bien ce qui ne peut pas être l'origine de Vienne (Isère), mais on peut aussi tenter de cerner ce qu'elle est : Vienne est située au fond d’une courbure du Rhône et il faut peut-être y voir une formation à partir de la racine proto-indo-européenne *u̯ī̆- < *u̯ei-, avec le sens de « tourner »[73] dotée du suffixe celtique ou préceltique –enna.

Enna ou Anna désigne aussi une déesse celte très souvent liée à l’eau. Dana est une variante de cette divinité se présente régulièrement sous la forme d’une trinité (les trois matres), elle est à la fois épouse, mère et fille. Un Autel des Mères Augustes trônait sur un piédestal au Sud-Est du Mont Sainte Blandine[74].

Histoire

Préhistoire

Les premiers hommes sont apparus sur le site de Vienne dès le Néolithique moyen (4700-3400 av. J.-C.). Le premier habitat (foyers et matériel lithique) a été en effet découvert en 1920, sur une petite butte cristalline du quartier d'Estressin, proche du Rhône : le coteau Sainte-Hélène (vers 4000 av. J.-C.). D'autres vestiges sont attestés dans la plaine d'Estressin, sur les terrasses de Charavel, ainsi qu'à Saint-Romain-en-Gal (sépulture renfermant un crâne trépané, exposé aujourd'hui au Musée des beaux-arts et d'archéologie de Vienne). Plus jamais, le site de Vienne ne fut abandonné par l'homme. Les époques suivantes ont fourni des témoignages archéologiques particulièrement abondants, principalement l'âge du bronze (2000-800 av. J.-C.), trouvailles de haches, d'épées, de couteaux, de céramique témoignent de la grande importance du site de Vienne, probablement un carrefour commercial majeur sur les voies du couloir rhodanien et l'axe entre les Alpes et le Massif central[75], fut trouvé le célèbre char processionnel à La Côte-Saint-André, exposé aujourd'hui au musée gallo-romain de Fourvière[76], il est probable que Saint Mamert ait pu s'en inspirer pour organiser les rogations.

Antiquité

Vienne, cité gauloise

![Une plaque commémore la venue de Thomas Jefferson pour contempler le temple d'Auguste et Livie en mars, 1787[77].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Jefferson_contemple_le_temple.jpg/220px-Jefferson_contemple_le_temple.jpg)

![Jardin archéologique de Cybèle, site de l'ancien hôpital. Les fouilles lors de son déménagement laissent découvrir l'ancien temple voué à Cybèle[78]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Jardin_de_Cyb%C3%A8le.jpg/220px-Jardin_de_Cyb%C3%A8le.jpg)

Des Celtes arrivent sur ce territoire dont l'une de ces tribus, les Allobroges (les gens venus d'ailleurs) autour du Ve siècle av. J.-C. Le territoire contrôlé par cette peuplade dont la capitale sera Vienne, s'étendra de Genève au mont Pilat, en passant par Cularo (future ville de Grenoble).

Des auteurs anciens, repris par des chroniqueurs médiévaux estiment qu'à la suite d'une importante famine (suivant Étienne de Byzance dans ses Ethniques du VIe siècle), des Crétois émigrent en grand nombre de la cité crétoise de Viánnos et fondent la nouvelle ville de Viánnos qui deviendra ensuite la ville romaine de Vienna. Un auteur affirmant même que ces Crétois seraient venus en Gaule au retour d'Idoménée de la guerre de Troie[79]. Mais on sait aujourd'hui que ces interprétations fantaisistes relèvent souvent de l'étymologie populaire.

Sa situation excentrée dans ce territoire, ce qui pourrait apparaître comme un désavantage, est compensée par l'importance des voies de communication : point de rencontre des routes menant aux cols des Alpes et au cœur du Massif central, la capitale des Allobroges est également située sur l'axe rhodanien. L'emplacement occupé, à l'époque romaine, par le sanctuaire de Cybèle, permet de découvrir des vestiges des premiers temps Allobroges. Cet habitat gaulois comprend d'abord un double oppidum, constitué par les collines de Pipet et de Sainte-Blandine mis au jour dans les années 1950, permet de confirmer l'importance de ce site urbain : objets de la vie quotidienne (ustensiles de cuisine, outils, fibules, chenets) côtoient des objets de prestige importés d'Italie (vaisselle en bronze, objets liés au service du vin)[80]. C'est sur ces collines que les Viennois se réfugiaient en cas de danger. Mais l'établissement Gaulois s'étend aussi en contrebas de Pipet, sur un plan incliné constitué par l'ancien cône de déjection de la Gère et qui va jusqu'au Rhône. C'est l'habitat permanent révélé par les fouilles du sanctuaire de Cybèle dès 1945[78].

Vienne est aussi un port et, à ce titre, depuis plusieurs siècles, elle commerce avec Marseille, le monde grec, et avec l'Italie.

Au Ier siècle, Strabon, appelait déjà Vienne, capitale des Allobroges. La puissance de Rome s'est manifestée en Gaule. À l'appel de Marseille, les Romains ont franchi les Alpes[76] en 125 av. J.-C. et détruit le chef-lieu du peuple des Salyens, Entremont, près d'Aix-en-Provence. Les chefs salyens se réfugient alors chez les Allobroges. Ceux-ci refusent de livrer leurs hôtes aux Romains. C'est la guerre. L’armée romaine remonte le Rhône. Sans attendre les Arvernes, auxquels ils étaient alliés, les Allobroges engagent le combat, près du confluent du Rhône et de la Sorgue. Ils sont écrasés, laissant sur le champ de bataille 20 000 des leurs et 3 000 prisonniers. Quelques mois plus tard, cette fois avec les Avernes, ils furent de nouveaux battus par les troupes romaines au confluent du Rhône et de l'Isère. Le territoire allobroge fut annexé et entra dans la nouvelle Provincia (province, d'où viendra le nom de Provence) qui s'étend sur le Sud-Est de la Gaule.

En conséquence, la cité allobroge perd toute liberté et est soumise à l'impôt qu'en tant que vaincue elle doit à Rome. Cet impôt est très lourd, d'autant qu'il est affermé à des sociétés de publicains, soutenues par les gouverneurs qui en profitent pour réaliser d'énormes fortunes sur le dos des provinciaux. Déjà éprouvés par les invasions des Cimbres et des Teutons, en 107 av. J.-C. - 102 av. J.-C., les Allobroges se rebellent. L'envoi de deux délégations à Rome n'aboutit à aucun résultat. Alors, en 62 av. J.-C., Catugnatos, « chef de toute la nation », entraîne les Allobroges dans la révolte. Pendant deux ans, il tient tête aux légions romaines. Mais le pouvoir de Rome est trop solide. En 61 av. J.-C., le proconsul Pomptinus s'empare de Solonion, ce qui met fin à la guerre. Vienne est évoquée dans la guerre des Gaules (58-52) sous la plume de Jules César[81].

Vienne, cité romaine

Les Allobroges ont aussi joué un rôle déterminant dans l'histoire de Rome, en effet lors de La conjuration de Catilina qui est un complot politique visant la prise du pouvoir à Rome en 63 av. J.-C. par le sénateur Lucius Sergius Catilina[82]. Les Allobroges, qui étaient venus à Rome pour se plaindre des conditions économiques de leur province et de la cupidité de leurs magistrats[83] rencontrent les conjurés, qui faisant feu de tout bois, tentent de se rallier tous les mécontents, même des Gaulois. Les Allobroges hésitent sur le parti à prendre, puis se rallient au pouvoir en place[84]. Sur l'incitation de Cicéron, ils obtiennent des conjurés de précieuses informations. Ils exigent même une lettre d'intention signée des conjurés, qui tombent sans se méfier dans le piège[85]. Interceptés à leur départ de Rome, les Allobroges remettent cette lettre au Sénat. Le Sénat n'a plus alors qu'à cueillir les partisans du coup d'État. Les sénateurs reconnaissants, votèrent des récompenses, pour les fidèles Allobroges. Sur le vase à médaillon d'applique est inscrit : « Vien(na)/Flor(entia)/Felix, et à la base : Felix Vienna Potens Florentia suo principe salvo » (Vienne est heureuse, puissante et florissante, car son empereur est en bonne forme).

Pendant la guerre des Gaules, Vienne est fidèle à Jules César. D'ailleurs c'est à Vienne qu'il installe un corps de cavalerie de renfort. Ainsi, après la guerre, certains Allobroges sont récompensés. Vers 45 av. J.-C., Tiberius Claudius Nero, père du futur empereur Tibère, aurait installé à Vienne d'anciens soldats de troupes auxiliaires, mais pour peu de temps, puisqu'au lendemain de l'assassinat du dictateur, en 44 av. J.-C., ils sont expulsés et vont s'établir au nord, au confluent du Rhône et de la Saône où, l'année suivante, Lucius Munatius Plancus fonda pour eux la colonie de Lugdunum. Il n'y eut peu de conséquences pour Vienne[81].

Les origines de la colonie romaine de Vienne sont fragmentairement connues et ont fait l'objet d'hypothèses diverses. On a longtemps estimé que Vienne fut promue dès 40 av. J.-C., colonie latine par Jules César sous le nom de Colonia Julia Viennensis. Selon cette hypothèse c'est en 44 av. J.-C., qu'une révolte gauloise chassa les Romains de Vienne qui fondèrent une autre colonie à proximité, à Lugdunum. Octave aurait ensuite réinstallé une colonie à Vienne. On présume plutôt aujourd'hui que les Romains furent chassés de Vienne en -62 lors de la révolte de Catugnatos. Ce n'est donc que sous Octave que la cité aurait reçu, comme Nîmes, le statut de colonie latine[86].

Vienne devient rapidement un centre important du commerce et des échanges avec la Méditerranée, de vastes entrepôts découverts à Saint-Romain-en-Gal en témoignent. Elle s'étend alors de part et d'autre du Rhône[87].

En 48, dans son discours au Sénat, reproduit par la Table claudienne (exposée au musée gallo-romain de Fourvière), l'empereur Claude évoque : « ornatissima ecce colonia valentissimaque Viennensium »[88] (la très puissante colonie des Viennois, richement ornée)[89].

Elle obtient le privilège impérial de s'entourer d'une muraille dès le Ier siècle apr. J.-C. Cette muraille fait 7,2 km de long, soit la plus longue des Gaules ; la superficie enclose, 250 ha environ, en fait également une des plus importantes villes des provinces gauloises[90]. Entre 35 et 41 elle fut promue au statut de colonie romaine, sans doute par Caligula. Elle fut un centre important durant la période romaine, rivalisant avec sa voisine Lugdunum (Lyon). Sa parure monumentale édifiée sur des terrasses successives dominant le Rhône était impressionnante et de nombreux vestiges en témoignent : Temple d'Auguste et de Livie, arcades du forum, théâtre et odéon, hippodrome, murailles, thermes sont encore partiellement ou totalement en élévation. De nombreuses découvertes et fouilles archéologiques depuis le XVIe siècle offrent l'image d'une cité riche et puissante : des monnaies (As de Vienne, Dupondius...), de très nombreuses mosaïques, des fresques, travail du marbre (statues, colonnes...), de la vaisselle de terre cuite, Vienne se distingue par une production de céramiques fines de tradition italique et des vases de tradition celtique avec une production qui atteint un rythme presque industriel avec de nombreux ateliers, ainsi que le travail du plomb sous produit de l'extraction de l'argent, est attesté par plus de 70 signatures de plombiers qui figurent en particulier sur des tuyaux, les archéologues supposent que les mines de plomb locales intensément exploité au XIXe siècle l'étaient déjà durant l'antiquité, mobilier[87]. Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal, un des quartiers de la ville antique qui s'étendait sur les deux rives du Rhône, témoigne de cette richesse.

Les Viennois savaient aussi se divertir, les magistrats de la ville dépensaient leurs revenus dans les représentations du cirque. Un gladiateur Thrace nommé Gratus y remporta dix-sept fois la victoire. Il y avait aussi une troupe de comédiens, les Scaenici Asiatici, ainsi nommés en l'honneur de Decimus Valerius Asiaticus, leur protecteur. Il y eut une bourgeoisie cultivée désireuse de se mêler au mouvement intellectuel de Rome[91].

C'est à Vienne qu'apparaît pour la première fois en Gaule une colonie juive, où fut exilé Hérode Archélaos, ethnarque de Judée en l'an 6 de notre ère[92].

Decimus Valerius Asiaticus, dit Asiaticus le Viennois de la gens Valerii, est sénateur romain, consul deux fois, en 35 et en 46, il possède « les jardins de Lucullus »[16], terrain où s'élève à l'heure actuelle la villa Médicis à Rome. Son fils, en 70, Marcus Julius Vestinus Atticus en 65, la famille des Bellici a vu quatre des siens accéder au consulat, en 68, 125, 143 et 148 ; enfin, les Pompéi Vopisci avec Lucius Pompéius Vopiscus en 69. Vienne était de loin la cité de Narbonnaise la plus représentée puisqu'on a pu recenser 18 Consulats exercés par des sénateurs ou notables Viennois. Le droit qu'avait la ville de Vienne de participer aux honneurs de la république, lui avait été accordé sous le consulat de Publius Rutilius Rufus en l'an 664 de Rome, 88 ans avant notre ère. L'empereur Claude relève son ancienneté et sa splendeur dans son discours au sénat (Table claudienne). Vienne et sa province influèrent sur le sort des élections des empereurs[16]; le premier usage qu'elles firent de leur puissance fut contre Néron qui avait fait mettre à mort Vestinus Atticus, l'un de leur concitoyen. Cette révolte porta Galba sur le trône impérial, qui augmenta leurs privilèges en les exemptant d'une partie de ses redevances et les combla de grâces et de bienfaits. Othon se dépouilla du consulat pour l'accorder à Poppacus Copiscus un Viennois, « afin d'honorer, dit Tacite, les Viennois ».

Au Bas-Empire, le rôle de Vienne s'affirme : capitale du diocèse de Viennoise, elle reçoit la visite de plusieurs empereurs. En 177, le diacre Sanctus de Vienne est martyrisé avec les martyrs de Lyon, première mention du christianisme viennois. En 297 Dioclétien plaça à Vienne le chef-lieu, non seulement d'une province, mais encore d'un diocèse embrassant toute la gaule méridionale.

La Viennoise (Viennensis, en latin), province consulaire. Elle recouvre la partie occidentale du Dauphiné et de la Provence plus le Comtat Venaissin. Ses principaux peuples sont les Allobroges, les Cavares, les Helviens, les Segovellaunes, les Tricastins, et les Voconces ; sa capitale est VIENNA (Vienne). Elle comprend quatorze cités : celle de la capitale, mais aussi Genava (Genève), Cularo (Gratianopolis Grenoble), Valentia (Valence), Dea Augusta Vocontiorum (Die), Alba Helviorum (Alba-la-Romaine), Augusta Tricastinorum (Saint-Paul-Trois-Châteaux), Vasio voncontiorum (Vaison-la-Romaine), Arausio (Orange), Carpentoracte (Carpentras), Avenio (Avignon), Cabellio (Cavaillon), Arelate (Arles) et Massalia (Marseille).

La Viennoise était parfois appelée Viennoise première (Viennensis prima) ; Viennoise seconde (Viennensis secunda) ; Viennoise troisième (Viennensis terta) ; les Alpes-Maritimes, Viennoise quatrième (Viennensis quarta).

Au Ve siècle, la Viennoise est divisée en deux provinces :

- la Viennoise première (Viennensis prima), avec Vienna pour capitale et les autres cités suivantes : Genava, Gratianopolis, Valentia, Dea Augusta Vocontiorum, Viviers et Saint-Jean-de-Maurienne ;

- la Viennoise seconde (Viennensis secunda), avec Arelate pour capitale et les autres cités suivantes : Augusta Tricastinorum, Vasio voncontiorum, Arausio, Carpentoracte, Avenio, Cabellio, Arelate, Massalia, et Telo Martius (Toulon)

La Province, provincia viennensis comprenait outre les territoires de l'ancienne colonie, son diocèse dioecesis viennensis, s'étendait des Alpes à l' Océan englobant les Alpes maritimes, toute l'ancienne Narbonnaise et toute l'ancienne Aquitaine.

Au IVe siècle, en 316 Constantin Ier séjourna temporairement à Vienne. En 356 ce fut au tour de Julien de passer par Vienne, et il y prit ses quartiers d'hiver en l'an 360. Le 15 mai 392 Valentinien II y trouva la mort dans son palais. Au Ve siècle Vienne avait une fabrique impériale de tissus de lin et de chanvre, dirigée par un procurateur linyfii, une inscription nous apprend que Vienne avait aussi ses fabricants de sayons qui travaillaient la laine, le SAGARIUS ROMANENSIS d'une des épitaphes, façonnait les sayons à la mode romaine, comme nous dirions à la mode de Paris[93]. Vienne était également la résidence du Préfet de la flotte du Rhône, praefectus classis fluminis Rhodani[91].

Dotée d'un évêque au moins en 314, elle devient une métropole religieuse importante. Les rogations sont introduites par l'évêque de Vienne, saint Mamert en 474, à cette époque, les rogations ont pris la place, dans le calendrier, de la fête romaine des robigalia. Jusqu'au début du XXe siècle, des processions étaient organisées dans les chemins parcourant les champs dans tous les pays catholiques.

En 2017 est mise à jour lors de travaux de constructions d'immeubles, un site de 7 000 m2 réparti entre Vienne, Saint-Romain-en-Gal et Sainte-Colombe, comprenant des espaces publics, des maisons luxueuses, des boutiques d'artisans et des entrepôts de marchandises, correspondant à une ancienne place de marché de 4 500 m2 avec une fontaine monumentale en son centre. Un premier incendie aurait contraint les habitants à quitter les lieux. Abandonné au IIIe siècle, le site est victime d'un second incendie et transformé en un grenier à grains surélevé, devenant par la suite une nécropole au haut Moyen Âge, avec une soixantaine de sépultures[94], des équipements militaires, cotte de mailles, glaive sont découverts, ainsi que de très nombreuses mosaïques, et hypocauste, feront qualifier le site de petite Pompéi par les journalistes.

Moyen Âge

Vienne, durant le Moyen Âge, devient une cité de très grande importance, près des centres de pouvoir, des grands courants d'échanges elle est impliquée par les grands conflits qui secouent les grandes puissances. Au Haut Moyen Âge, les Radhanites animent le commerce international et font de Vienne un de leurs importants centres de commerce[95].

Haut Moyen Âge

En l'an 500, Vienne se trouve mêlée à un conflit de pouvoir fratricide, Gondebaud instigateur de la mort de ses frères Godomar et Chilpéric (père de Clotilde), souhaite que Godégisile son frère, lui restitue la ville fortifiée qu'il occupe à la suite d'un complot que ce dernier avait fomenté avec l'appui de Clovis et qui visait à l'éliminer. Gondebaud vient assiéger Vienne et parvient à s'en emparer grâce à un stratagème que nous a rapporté Grégoire de Tours[96]: « Quand les aliments commencèrent à faire défaut au menu peuple, Godegisel craignit que la famine ne s'étendît jusqu'à lui, fit expulser le menu peuple de la ville. Ce qui fut fait ; on expulsa, entre autres, l'artisan à qui incombait le soin de l'aqueduc, irrité d'avoir été chassé de la ville, il se rend chez Gondebaud, et lui indique comment il pourrait faire irruption dans la cité en passant par un aqueduc. Guidé par l'artisan, les troupes entrent et s'emparent de la ville, et Godegisel est tué »[97].

Le rôle politique de Vienne se poursuit après la fin de l'Empire : l'évêque de Vienne Avit (490-525) qui prêche une homélie au baptême catholique de Lenteildis (Lantechild) sœur de Clovis, a pu contribuer à la conversion de Clotilde (nièce de Gondebaud qui a vécu auprès de lui), il eut part à la conversion[98] de Clovis qu'il félicite pour son baptême; il convertit Sigismond, fils du roi de Burgondie Gondebaud. Il favorise la fondation de Saint-Maurice d'Agaune (en Suisse), il convoque en 517 le concile d'Épaone.

L'évêque Pantagathe (mort en 540) est questeur de plusieurs rois burgondes. Le Sénat de Vienne est mentionné jusqu'à la fin du VIIe siècle. Vienne demeure un centre d'enseignement des Lettres classiques, ce qui vaut à l'évêque Didier (596-607) d'être rappelé à l'ordre par le pape Grégoire le Grand[B 1]. Bède (Codex Amiatinus) relate que Benoît Biscop, se rendit cinq fois a Rome pour acheter un nombre considérable de livres en 674, et laissa en dépôt temporaire à Vienne ses précieux manuscrits[99].

Vers 730, la ville est attaquée par les Sarrazins, qui pillent la vallée du Rhône. Elle retrouve un rôle de premier plan lorsque l'Empire Carolingien se désagrège. En 844,Gérard II de Paris (beau-frère de l'empereur Lothaire Ier) reçoit le duché de Lyon qui comprend le comté de Vienne et de Lyon afin d'en assurer le commandement militaire et de repousser les raids des Sarrasins encore présents en 842 dans la région d'Arles. En août 869, à la mort de Lothaire II de Lotharingie et à la suite du traité de Meerssen qui organise sa succession, Charles le Chauve négocie avec son demi-frère Louis II le Germanique et obtient le comté de Lyon et celui de Vienne. Girart II qui avait été nommé régent du duché et du comté, refuse ce partage et entre en rébellion contre Charles le Chauve qui lui avait déjà ravi le comté de Paris. Dès lors le roi de Francie occidentale marche rapidement avec son armée sur Lyon qui ne résiste pas, puis sur Vienne, dont la défense est dirigée par Berthe, la femme de Girart. La ville fortifiée résiste pendant plusieurs mois, mais les troupes dévastent la campagne. Girart accourt et demande une capitulation honorable. Cette demande est acceptée et Girart cède alors Vienne à Charles le Chauve qui en prend possession la veille de Noël de l'an 870.

Profitant de l’affaiblissement du pouvoir impérial Boson, se fait élire roi de Provence en 879 sous le titre de Boson V de Provence et installe a Vienne sa capitale. Cependant, il déclenche une guerre avec les empereurs successifs et Vienne est assiégée à plusieurs reprises. Le siège de fin 880 par les troupes de l'alliance des rois carolingiens Charles III le Gros, Louis III de France et Carloman II de France est défendu avec succès par Ermengarde, l'épouse du roi Boson. Après des assauts réitérés et furieux, mais inutiles, les trois monarques prirent la résolution de changer le siège en blocus. Ce blocus dura jusqu'en 882, après quoi la ville fut contrainte d'ouvrir ses portes. Les troupes de Charles III le Gros, nouvellement élu empereur germanique d'Occident, prirent la ville qui fut pillée et incendiée. Boson sera finalement reconnu roi de Provence en 884.

Le il meurt à Vienne, et est inhumé dans la Cathédrale Saint-Maurice. Son épouse Ermengarde fille de Louis II le Jeune est nommée régente du royaume de Provence avec l'aide de Richard le Justicier, frère de Boson. Louis III l'Aveugle, fils de Boson et de Ermengarde, se fait élire et couronner roi d'Italie le 5 octobre 900, puis empereur d'Occident de février 901 à juillet 905, rendu aveugle, il revient à Vienne sa capitale d'où il règne sur le royaume de Provence jusqu'en 911. Vienne est ensuite restée la capitale du Dauphiné, capitale du royaume de Provence, depuis 882 capitale du royaume de Francie occidentale, et de 933 jusqu'en 1032 capitale du royaume d'Arles. Le royaume constitué par son père, s'étend de la Mer Méditerranée à la Franche-Comté, finit par être rattaché au Saint-Empire romain germanique en 1032 à la mort sans héritier de Rodolphe III[B 1] mais les vrais dirigeants restèrent les archevêques de Vienne.

L'importance de l'Église, mise à mal par les invasions arabes et les spoliations seigneuriales, se rétablit au cours des IXe et Xe siècles. L'évêque Adon (859-875) est une grande figure de cette période : il rédige une chronique, des vies de saints, un martyrologe... Des domaines sont restitués à l'Église, d'autres lui sont donnés, les églises Saint-Pierre et Saint-André-le-Bas sont confiées à des chanoines, puis retrouvent leur état monastique au XXe siècle. Au commencement du siècle suivant, le monastère féminin de l'abbaye Saint-André-le-Haut est restauré. L'église paroissiale actuelle de Saint-Romain-en-Gal est reconstruite au Xe siècle[B 1].

Bas Moyen Âge

Il y eut de bonne heure des moulins à eau pour moudre, battre, en utilisant la force motrice des eaux des rivières. En 1031, le roi Rodolphe III, donne trois moulins situés vers l'actuelle place de l'Affuterie à l'Abbaye de Saint André le Haut, en 1104 est relaté le don des moulins du Turitet par Gui de Bourgogne au prieuré de Saint Ruf à Saint Martin. Les activités d'industries se développent : peausserie, métiers du cuir, de la forge...