world.wikisort.org - Deutschland

Sinzig ist eine verbandsfreie Stadt am Mittelrhein im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist gemäß Landesplanung als Mittelzentrum ausgewiesen.[2] Sinzig ist eine von fünf deutschen Städten, die den Beinamen Barbarossastadt tragen.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |

| Landkreis: | Ahrweiler | |

| Höhe: | 80 m ü. NHN | |

| Fläche: | 41,1 km2 | |

| Einwohner: | 17.414 (31. Dez. 2021)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 424 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 53489 | |

| Vorwahl: | 02642 | |

| Kfz-Kennzeichen: | AW | |

| Gemeindeschlüssel: | 07 1 31 077 | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Kirchplatz 5 53489 Sinzig | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Andreas Geron (unabhängig) | |

| Lage der Stadt Sinzig im Landkreis Ahrweiler | ||

| ||

Geographie

Sinzig liegt im unteren Ahrtal im linksrheinischen Teil des Unteren Mittelrheingebiets zwei Kilometer westlich des Flusses im Norden von Rheinland-Pfalz, etwa zehn Kilometer von der nordrhein-westfälischen Landesgrenze entfernt. Die nächstgelegenen Großstädte sind Bonn (ca. 20 Kilometer nordwestlich) und Koblenz (ca. 30 Kilometer südöstlich). Die Stadt wird östlich vom Rhein begrenzt, ansonsten ist sie von Bergen umgeben, die zur Osteifel gehören. Westlich des Stadtzentrums erhebt sich der Hellenberg (143 m ü. NHN), südlich der Wadenberg (138,7 m ü. NHN).

Die höchste Erhebung des Stadtgebiets wird mit 346 m ü. NHN am Eifelrand in der Gemarkung Löhndorf erreicht.[3] Durch Sinzig fließt die Ahr und mündet dort in den Rhein. In Sinzig münden Hellenbach und Harbach in die Ahr. Im Sinziger Stadtwald entspringt der Frankenbach.

Stadtgliederung

Sinzig gliedert sich in sechs Ortsbezirke und 16 sonstige Gemeindeteile.[4][5]

| Ortsbezirk | Einwohner |

|---|---|

| Sinzig | 9514 |

| Bad Bodendorf | 3829 |

| Franken | 470 |

| Koisdorf | 845 |

| Löhndorf | 1330 |

| Westum | 1686 |

Stand 31. Dezember 2013[6]

Geschichte

Etymologie des Ortsnamens

Nachgewiesen ist 762 die erste Erwähnung des Ortsnamens als „Sentiacum“. Nach der nicht unumstrittenen Namensetymologie von Hans Bahlow (1900–1982) könnte der Name Sinzig keltischen Ursprungs sein und „beständig durchsickerndes Wasser im sumpfigen Wald“ bedeuten, analog zu einer Gemarkungsbezeichnung im Gebiet der Rhön (Sinzigburg). Die tatsächlichen geographischen Gegebenheiten sprechen allerdings gegen diese Etymologie des Ortsnamens. Otto Kleemann gibt in seiner „Vor- und Frühgeschichte des Raumes Sinzig“[7] als Namensherkunft ohne diese Annahme begründen zu können, es handele sich bei dem alten Namen von Sinzig, Sentiacum, um die Anlehnung an den Gentilnamen eines Hofgründers und Inhabers „um die Zeitenwende“. Karl Bruchhäuser gibt im „Heimatbuch der Stadt Sinzig“ (Sinzig 1953) an, dass vielleicht der römische Konsul und Statthalter Gnaeus Sentius Saturninus († wohl 66) Namensgeber des Ortes gewesen sein könnte. Unzweifelhaft scheint aber nur, dass das Suffix „-acum“ in Sentiacum auf eine keltische Etymologie des Ortsnamens hinweist. Nach Forschungen Dieter Schewes ist der Name Sinzigs wohl eher auf die hier beheimateten thrakischen Hilfstruppen der Römer zurückzuführen, speziell auf den thrakischen Stamm Sintoi.[8]

Römische Zeit

Die in groben Zügen bekannte Geschichte Sinzigs beginnt allerdings erst zwei Jahrhunderte später, als die Römer unter Führung von Gaius Iulius Caesar die Gebiete Germaniens bis zum Rhein hin erobert hatten. Nördlich von Sinzig, in Remagen, bestand schon seit der Mitte des 1. Jahrhunderts ein Truppenlager. Für Sinzig ist in dieser Zeit und in den kommenden Jahrhunderten eine lose Besiedlung mit ländlichen Gehöften anzunehmen. Am Rheinufer wurde bereits in den Jahren 40 bis 70 n. Chr. eine römische Militärziegelei betrieben. Ziegel aus dieser Ziegelei wurden am Sinziger Kirchberg gefunden. Der dort unter der Zehnthofstraße liegende Fußboden einer römischen Villa wurde im Zuge der Verlegung von Gasleitungen in den 1980er Jahren beschädigt. Von Trier aus wurde um 160/170 die Produktion von Tonwaren (Terra-Sigillata-Töpferwaren) im rheinnahen Bereich von Sinzig wiederaufgenommen. Die neue Fabrik bestand aber nur zwei Jahrzehnte. Sie exportierte auf dem Schiffsweg Waren bis Worms und Britannien. 1912 wurden Reste der Töpfermanufaktur freigelegt: Der Arbeitsraum, die Brennöfen und Abfallgruben.

Die römische Besiedlung befand sich vermutlich nicht in Rheinnähe, sondern auf dem Sinziger Kirchhügel. Dieser ragt wie ein Sporn in die so genannte Goldene Meile hinein, das Mündungsgebiet der Ahr in den Rhein. Die Ahrmündung war in dieser Zeit, anders als heute, ein verzweigtes Flusssystem kleiner Nebenläufe. Das gesamte Ahrmündungsgebiet bis hin zum heutigen Stadtteil Bad Bodendorf war versumpft. Nachgewiesenermaßen führte eine römische Straße quer durch die Goldene Meile und verband den Truppenstützpunkt Confluentes (Koblenz) mit dem Norden.

Auf dem Sinziger Helenenberg soll der Kaiserin Helena im 4. Jahrhundert der Legende nach ein Kreuz am Himmel erschienen sein, um ihrem Sohn, dem Kaiser Konstantin, den Sieg über seine Feinde zu versprechen. Inwieweit das Sinziger Gebiet nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs besiedelt war, ist unbekannt.

Mittelalter

Die erste urkundliche Erwähnung Sinzigs erfolgte am 10. Juli 762 in einer Bestätigungsurkunde des fränkischen Königs Pippin der Jüngere. Pippin weilte in der sentiaco palatio, dem Königsgut Sinzig. In der Urkunde ist die Schenkung der Besitz- und Nutzungsrechte innerhalb des Amtsbezirkes Sinzig an das Reichskloster Prüm vermerkt. Der fränkische Königshof und damit die Königspfalz lag an einem Schnittpunkt der Frankfurt-Aachener Heerstraße. Besondere Bedeutung erhielt die Pfalz, weil sie regelmäßig Zwischenstation bei der Krönungsreise der in Frankfurt gewählten deutschen Herrscher nach Aachen war.

Einhard, der Chronist Karls des Großen, erzählte 814 über ein „Weinwunder“, das in der königlichen Pfalz von Sinzig stattgefunden haben soll. 855 schenkte der karolingische Kaiser Lothar I. dem Aachener Marienstift die Pfalzkapelle St. Peter mit den dazugehörigen Nutzungs- und Zehntrechten. 1065 schenkte Heinrich IV. die Reichsstadt seinem engen Berater, Erzbischof Adalbert von Bremen. 1114 wurde Sinzig im Krieg zwischen dem deutschen Kaiser Heinrich V. und dem Erzbischof von Köln Friedrich I. von Schwarzenburg zerstört.

In seiner Blütezeit vom 12. bis 14. Jahrhundert war Sinzig Sitz einer Kaiserpfalz mit zahlreichen Aufenthalten deutscher Könige und Kaiser. Friedrich I. Barbarossa weilte 1152, 1158 und 1174 in der Pfalz, weswegen sich die Stadt auch Barbarossastadt nennt. Im Jahr 1255 – in den unruhigen Zeiten nach dem Tode Kaiser Friedrich II. – wurde Sinzig Mitglied des Rheinischen Städtebundes, eines Zusammenschlusses von zahlreichen Städten und einigen Territorialherren, der Teil der mittelalterlichen Landfriedensbewegung Treuga Dei war. Um 1200 wurde nach Caesarius von Heisterbach ein Ketzer Johannes mit seiner Mutter in Sinzig verbrannt.[9]

Spätestens gegen 1267 erhielt Sinzig Stadtrecht. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erfolgte der Bau der Pfarrkirche St. Peter im spätromanischen Stil der ausgehenden Stauferzeit (geweiht 1241). Konsekrator der Kirche und des Altars war der Dominikaner und Bischof Henricus de Osiliensis (Heinrich von Ösel), der während eines Aufenthalts im Mittelrheingebiet (weitere Weihetätigkeiten im August des Jahres 1241 sind für Koblenz und Boppard urkundlich belegt) auf Bitten und in Vertretung des schwer erkrankten Trierer Erzbischofs Theoderich (Dietrich) von Wied († 1242) Weihehandlungen an verschiedenen Kirchen zwischen Sinzig und Boppard vornahm. Aufgrund der Kirchweihe am Tag Maria Himmelfahrt (1310 erstmals urkundlich belegt) ist für die Weihe der weitgehend fertiggestellten Pfarrkirche St. Peter der 15. August 1241 anzunehmen. Auch ein Hospital entstand. Viele Adelsgeschlechter waren in Sinzig ansässig, das man aus diesem Grund eine Wiege des Rheinischen Adels nannte.[10] Neun Klöster hatten Besitzungen in Sinzig.

Nach einem Steuerverzeichnis von 1242 zahlte die jüdische Gemeinde von Sinzig etwa ein Drittel des Steueraufkommens der Stadt. Für den 1. Mai 1265 berichtet das Nürnberger Memorbuch, dass 71 Personen in der Sinziger Synagoge verbrannt wurden, darunter der Vorbeter der Kölner Judengemeinde. 1287 erlitten weitere 46 Juden in Sinzig das Martyrium. Nach der Pestepidemie von 1348/49 wurde die übriggebliebene kleine jüdische Gemeinde mit zwölf Personen ausgelöscht.

Nach 1297 wurde mit dem Bau der Stadtbefestigungen, Stadtumwallung, Mauer, drei Stadttore Ausdorfer Tor (Oisdorpporzen 1350; Osterportz 1623), Leetor (Leenporzen) und Mühlenbachtor (seit 1583 als Mühlenbacher Porzen, vorher seit 1350 Fischporzen) und die beiden Wichhäuser (Wächterhäuschen; in Urkunden von 1327, 1350 und 1353 als fertiggestellt belegt) begonnen. Zuvor hatte König Adolf von Nassau am 3. Dezember 1297 den Bürgern Sinzigs die Erhebung eines sogenannten Ungelds (Steuer) auf den Verkauf von Wein und landwirtschaftlichen Produkten gestattet, das ausschließlich zur Finanzierung und Errichtung der Stadtmauer verwendet wurde. 1395/98 wurden wieder Juden in der Stadt erwähnt. 1433 war erstmals von der Judengasse die Rede.[11]

Der englische König Eduard III. war im Sommer 1338 auf diplomatischer und militärischer Mission am Mittelrhein unterwegs. Vor allem ging es ihm darum, die französische Königskrone zu erringen. Am 5. September nahm er an einer feierlichen Reichsversammlung in Koblenz teil. Auf seiner Hinreise von Antwerpen nach Koblenz besuchte er auch die Reichsstadt Sinzig.[12] Bereits ab dem späten 13. Jahrhundert war der allmähliche wirtschaftliche Niedergang durch mehrfache Verpfändung des Reichsgutes vorgezeichnet. Mit dem endgültigen Übergang des Reichsgutes Sinzig in den Besitz der Herzöge von Jülich am 19. Januar 1348 (urkundliche Pfändungsbestätigung durch Karl IV. an Markgraf Wilhelm V. von Jülich) geriet Sinzig erneut und endgültig in eine territoriale Randlage. Am 30. Juni 1421 verkaufte Herzog Adolf VII. von Jülich-Berg eine Hälfte von Sinzig samt Zubehör für 15.000 Gulden an den Trierer Erzbischof Otto. Am 24. August 1425 verpfändete Herzog Adolf VII. von Jülich-Berg auch noch die andere Hälfte von Sinzig gleichfalls für 15.000 Gulden an Erzbischof Dietrich von Köln.[13][14] Kurköln und Kurtrier besaßen jetzt jeweils eine Hälfte von Sinzig und Remagen als Pfand. Am 10. Dezember 1426 schlossen die Erzbischöfe Dietrich und Adolf einen Burgfrieden zur Regelung der gemeinsamen Verwaltung. Am 14. März 1451 ernannte der Herzog Gerhard von Jülich-Berg den Ritter Lutter Quad, Herr zu Tomburg und Landskron und Kölner Rat, zum Amtmann von Sinzig und Remagen.

Neuzeit

Um 1794 gehörte Sinzig als Teil des Amtes Sinzig-Remagen zum Herzogtum Jülich. Die Pacht- und Besitzverhältnisse wechselten mehrfach. Zeitweise war die Stadt zwischen mehreren Besitzern geteilt. Herzog Adolf VII. von Jülich-Berg (1423–1437) sowie Herzog Gerhard von Jülich-Berg (1437–1575) verpfändeten das Amt an die Kölner Erzbischöfe. Am Pfingstmontag 1583 kam es durch Unachtsamkeit beim Abschießen der Büchsen am Sinziger Mühlenbachtor zu einer Brandkatastrophe, bei der die ganze Stadt Sinzig mit Häusern und Höfen, Schuppen und Ställen abbrannte. 1620 besetzten im Dreißigjährigen Krieg spanische Truppen unter Spinola Sinzig. Im Jahr 1632 wurde Sinzig von schwedischen Truppen unter General Baudissin erobert und geplündert. 1645 öffnete Sinzig dem kaiserlichen Feldherrn Peter Melander von Holzappel seine Tore. Am 30. Mai 1648 legte der Minoritenorden den Grundstein zu einem Kloster auf dem Helenenberg. 1655 wurde eine Lateinschule angegliedert. 1688 sprengten französische Truppen das ehemalige herzogliche Schloss.

Bei der Neubelegung einer Gruft wurde in der Kirche St. Peter eine mumifizierte Leiche gefunden, die als Vogt Wilhelm Holbach, Todeszeitpunkt um 1670, identifiziert wurde.[15][16] Es entwickelte sich ein lokaler Kult um die unverweste Leiche, die während der Französischen Revolution nach Frankreich entführt wurde und nach dem Sieg über Napoleon im Triumphzug nach Sinzig zurückkehrte. Man kann sie in der Kirche St. Peter besichtigen.

1758 suchte erneut ein Großbrand die Stadt heim. Im Jahre 1767 hatte Sinzig 200 Häuser und rund 850 Einwohner. 1782 gab es fünf jüdische Familien mit 23 Personen (1808/17 27, 1858 73 1895 75 1925 39 jüdische Einwohner). Erst im 19. Jahrhundert kam es zu einem wirtschaftlichen Wiederaufschwung der Stadt durch die Industrialisierung und den Anschlusses an die linksrheinische Eisenbahnlinie Köln–Koblenz–Bingen (1858). Die Plattenfabrik war von da an einer der Hauptarbeitgeber der Stadt. 1867 wurde die Sinziger Synagoge eingeweiht.[17] 1933 lebten noch 41 jüdische Einwohner in Sinzig. Nach dem Novemberpogrom 1938 gab es in Sinzig und Bodendorf noch 19 Juden. Die letzten wurden 1942 deportiert.

Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 in Bonn kam in Sinzig kurzzeitig der erste Bundesratsminister Heinrich Hellwege unter, der die hier gelegene „Villa Sonntag“ (Kölner Straße 22) als Dienstwohnung nutzte. Aufgrund von Abrechnungsproblemen im Zusammenhang mit der Ausstattung des Gebäudes zog Hellwege wieder aus, worauf die Gesandtschaft Italiens in der Villa sesshaft wurde. Anschließend diente sie 1951/52 als vorübergehende Residenz des Botschafters von Uruguay[18], danach 1954/55 als Kanzlei der Gesandtschaft von El Salvador.[19] Heute wird das Gebäude durch die „Rheinische Provinzial-Basalt- u. Lavawerke GmbH & Co. oHG“ genutzt.

Im Jahr 1972 wurde der geplante Bau eines Kernkraftwerkes im Großraum Koblenz bekannt, als einer der möglichen Standorte wurde dabei auch die Goldene Meile zwischen Bad Breisig und Sinzig genannt. Aus Gründen des Trinkwasserschutzes musste diese Planung allerdings später aufgegeben werden, stattdessen wurde das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich realisiert.[20]

Beim Hochwasser 2021 kamen 12 Bewohner einer 1994 eröffneten Wohneinrichtung der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung ums Leben.[21] Das Wasser flutete in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 das Erdgeschoss, die Feuerwehr barg die Leichen.[22] Im Ort starben einschließlich der zwölf Toten im Lebenshilfe-Haus insgesamt 14 Menschen durch das Hochwasser.[23] Das Lebenshilfe-Haus soll wieder aufgebaut werden.[24]

Bevölkerungsentwicklung

Die Entwicklung der Einwohnerzahl von Sinzig bezogen auf das heutige Stadtgebiet; die Werte von 1871 bis 1987 beruhen auf Volkszählungen:[2]

|

|

|

Eingemeindungen

Im Zuge der Gebietsreform wurden am 7. Juni 1969 die bis dahin selbständigen Gemeinden Bodendorf (damals 1668 Einwohner), Franken (373), Koisdorf (365), Löhndorf (939) und Westum (1060) in die Stadt Sinzig eingemeindet.[25]

Geschichte des Sinziger Schlosses

1337 erlaubte Kaiser Ludwig der Bayer dem Markgrafen Wilhelm I. von Jülich den Bau einer Burg. 1348 wurde eine Wasserburg mit vier Ecktürmen errichtet, die ab 1569 ausgebaut wurde. 1646 diente ein weiterer Ausbau der Verbesserung der Verteidigungsanlagen. 1689 wurde die Burg von französischen Truppen in Brand gesetzt.

Das Burggrundstück ging 1806 aus Staatsbesitz in den Besitz von J. Peter Broicher und Franz-Joseph Hertgen über. 1850 erwarben Gustav Bunge und seine Frau Adele Bunge, geb. Andreae, das Burggrundstück.

Das heutige Schloss Sinzig wurde 1854/56 vom Architekten Vincenz Statz errichtet. Der Schlosspark entstand 1858–66 nach Plänen von Peter Joseph Lenné. Die Wandgemälde im Schloss brachte Carl Andreae 1863–1865 an. 1891 starb Gustav Bunge, 1899 Adele Bunge.

Das Gärtnerhaus an der Südwestecke des Schlosses sowie weitere Anlagen wurden 1944 bei Luftangriffen zerstört. 1952 erwarb die Kurbad GmbH das Schloss und baute es um. 1954 kaufte die Stadt Sinzig Schloss und Park für 140.000 DM auf. 1956 zogen das drei Jahre zuvor gegründete Heimatmuseum und das Stadtarchiv in das erste und zweite Obergeschoss. Das Erdgeschoss beherbergte Kulturraum und Standesamt sowie bis 1989 den Ratssaal. 1988 wurden Schloss und Park unter Denkmalschutz gestellt.

Das Erdbeben von Roermond im April 1992 richtete starke Schäden an, die umfangreiche Sanierungsarbeiten nach sich zogen.

Politik

Stadtrat

Der Stadtrat von Sinzig besteht aus 32 ehrenamtlichen Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in einer personalisierten Verhältniswahl gewählt wurden, und dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzendem.

Die Sitzverteilung im Stadtrat:[26]

| Wahl | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | FWG | Gesamt |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2019 | 4 | 9 | 2 | 8 | 9 | 32 Sitze |

| 2014 | 6 | 12 | 2 | 4 | 8 | 32 Sitze |

| 2009 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 32 Sitze |

| 2004 | 6 | 15 | 2 | 4 | 5 | 32 Sitze |

* FWG = Freie Wählergruppe „Bürgerliste Sinzig e. V.“

Bürgermeister

Die Bürgermeister der Stadt seit 1816:[27]

|

|

Andreas Geron trat sein Amt am 1. Januar 2018 an. Bei der Stichwahl am 8. Oktober 2017 wurde er mit 71,5 % der Stimmen für acht Jahre zum Bürgermeister gewählt, nachdem bei der Direktwahl am 24. September 2017 keiner der ursprünglich drei Bewerber eine ausreichende Mehrheit erreicht hatte.[28]

Wappen

|

Blasonierung: „In Gold über einer aus dem Schildfuß wachsenden, jeweils beidseitig schräg nach oben verlaufende gezinnten Ziegelstadtmauer mit zentralem gezinntem rotem Spitzbogentor, silberner Öffnung, einem leicht angehobenen dreipfähligen schwarzen Fallgatter und herabgelassener Zugbrücke, ein rotbewehrter und -bezungter schwarzer Adler mit gespreizten Fängen.“ |

Städtepartnerschaft

Die Stadt Sinzig pflegt seit dem Juni 1966 eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Hettange-Grande im Département Moselle. Zwischen beiden Städten findet ein regelmäßiger partnerschaftlicher Austausch auf politischer, kultureller und gesellschaftlicher Ebene statt.

Kultur, Religion und Sehenswürdigkeiten

Sehenswürdigkeiten

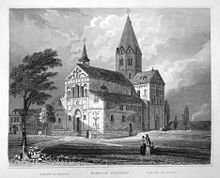

- Eine Kapelle am Standort der heutigen Stadtpfarrkirche St. Peter in Sinzig wurde bereits 855 erwähnt. Der heutige Bau stammt jedoch von etwa 1225 bis 1241. Er wurde 1863/64 nach Plänen des Architekten Ernst Friedrich Zwirner restauriert. Sehenswert ist unter anderem der Hochaltar von 1480.

- Einige Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung, deren Bau 1297 begann.

- Das Rathaus wurde 1835 bis 1837 am Kirchplatz durch Johann Heinrich Hartmann als Stadt- und Schulhaus erbaut. Von 1879 bis 1915 diente es als Amtsgericht.

- Das Kriegerdenkmal 1914 bis 1918 auf einem Treppenabsatz zur Kirche St. Peter entstand nach Plänen des Kölner Architekten Franz Brantzky und des Bildhauers Willy Meller. Der auf einem vorgelagerten Sockel errichtete steinerne Löwe versinnbildlicht die Gefühlslage der Denkmalstifter nach dem Ende des Ersten Weltkrieges.

- Schloss Sinzig von Vincenz Statz (1854–1858) mit städtischem Heimatmuseum. Bauherr des Schlosses war der Kölner Kaufmann Gustav Bunge, der das Schloss als Sommerwohnsitz für seine Familie errichten ließ. Die Tochter Elisabeth Johanna Adele von Wedderkop (1851–1934), die 1872 den Kölner Bankdirektor Ernst Friedrich Wilhelm Koenigs geheiratet hatte, erbte das Schloss nach dem Tod der Eltern. Nach dem Krieg erwarb die Stadt das Schloss und richtete hier das Heimatmuseum ein.

- Das Denkmal für Kaiser Friedrich I. Barbarossa wurde aus Anlass der Silbernen Hochzeit des Ehepaares Gustav und Adele Bunge 1875 im Rondell des Schlossparks errichtet; seit 1951 steht es in der Parkanlage an der Barbarossastraße unterhalb von Sankt Peter.

- Zehnthof (Vermutlich an der Stelle der alten kaiserlichen Pfalz)

- Naturschutzgebiet Mündungsgebiet der Ahr

- Sinziger Linde

- Schloss Ahrenthal

- Feltenturm (1972 errichteter 11,25 m hoher Aussichtsturm mit Viertälerblick (Rheintal, Ahrtal, Hellenbachtal und Harbachtal))[29]

- Amtsgericht

- Evangelische Kirche

- Zehnthof (von Osten)

- Feltenturm auf dem Mühlenberg von 1972

- Jüdischer Friedhof Sinzig

- Kriegsgräberstätte Bad Bodendorf

- Info-Tafel an der Kriegsgräberstätte Bad Bodendorf

- Kriegerdenkmal

- Barbarossa-Denkmal

Konfessionsstatistik

Mit Stand 30. Juni 2005 waren von den Einwohnern 61,5 % römisch-katholisch, 15,8 % evangelisch und 22,7 % waren konfessionslos oder gehörten einer anderen Glaubensgemeinschaft an.[30] Derzeit (Stand 30. August 2022) sind von den Einwohnern 46,1 % römisch-katholisch, 12,1 % evangelisch und 41,8 % sind konfessionslos oder gehören einer anderen Glaubensgemeinschaft an.[31] Die Zahl der Protestanten und vor allem die der Katholiken ist demnach seit 2005 gesunken.

Regelmäßige Veranstaltungen

Kulturell wurde Sinzig bundesweit bekannt durch die Durchführung der Sinziger Orgelwoche der Pfarrgemeinde St. Peter von 1976 bis 1985. Die Initiative ging von dem damaligen avantgardistischen Komponisten und Organisten Peter Bares aus.

Von 1993 bis 2007 fanden in Sinzig die Perry-Rhodan-Tage Rheinland-Pfalz statt, eine bundesweit beachtete Literaturveranstaltung, die sich mit der Heftromanserie Perry Rhodan auseinandersetzte. 2007 stand die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft des damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck.[32]

Für sein authentisches Ambiente ist der im Sinziger Schlosspark seit 2004 jährlich stattfindende „Barbarossamarkt zu Sinzig“ bekannt. Den Besuchern dieses Mittelaltermarktes wird, neben zeitgenössischen Speisen, Getränken und anderen Waren, auch ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm mit Schaukämpfen, Gauklern und Musik- und Tanzvorstellungen geboten.[33]

Im Rahmen seiner Turmgespräche im Schloss veranstaltet der Verein zur Förderung der Denkmalpflege und des Heimatmuseums regelmäßige Vorträge zu geschichtlichen und geografischen Themen. Diese gehen oftmals über den Rahmen der Stadtgeschichte von Sinzig hinaus.

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr

Der Bahnhof Sinzig (Rhein) – bis 1950 nur „Sinzig“, ohne den Zusatz „(Rhein)“[34] – liegt an der Linken Rheinstrecke. Er besteht aus 3 Gleisen an einem Hausbahnsteig und einem Mittelbahnsteig. Hier halten jeweils stündlich der Rhein-Express (RE 5) nach Wesel und Koblenz sowie die Mittelrheinbahn (RB 26), welche Köln mit Mainz verbindet. Züge in Richtung Koblenz und Mainz halten in der Regel an Gleis 1, dem Hausbahnsteig, in Richtung Köln und Bonn an Gleis 2. Gleis 3 ist ein Überhol- und Ausweichgleis.[35]

Schulen

- Regenbogenschule Sinzig (Grundschule)

- St.-Sebastianus-Grundschule Bad Bodendorf

- Hellenbachschule Westum (Grundschule)

- Barbarossaschule Sinzig (Realschule plus)

- Rhein-Gymnasium Sinzig

- Janusz-Korczak-Schule Sinzig (Förderschule)

Kindergärten (Auswahl)

- Städtischer Kindergarten Max & Moritz Bad Bodendorf

- Städtischer Kindergarten Zwergentreff Franken

- Katholischer Kindergarten St. Georg Löhndorf

- Katholischer Kindergarten St. Peter Sinzig

- Städtischer Kindergarten Storchennest Sinzig

- Städtische Kindertagesstätte Spatzennest Sinzig

- Städtischer Kindergarten Westum

Jugendtreff

- Als Treffpunkt für Jugendliche steht das HOT, Haus der offenen Tür, Sinzig zur Verfügung.[36]

Persönlichkeiten

Geboren/aufgewachsen in Sinzig

- Franz Wilhelm Caspar von Hillesheim (1673–1748), kurpfälzischer Regierungspräsident und Minister

- Johann Classen-Kappelmann (1816–1879), Unternehmer und Politiker

- Peter Zepp (1879–1943), Geograf und Hochschullehrer

- Gerd Prager (1896–1975), Schauspieler, Synchronsprecher und Regisseur

- Norbert Kloten (1926–2006), Wirtschaftswissenschaftler

- Karl Deres (1930–2007), Politiker, 1980–1994 Bundestagsabgeordneter

- Thomas Maximilian Jansen (* 1939), Politikwissenschaftler und Politiker

- Inge Helten (* 1950), Leichtathletin

- Franz X. A. Zipperer (1952–2015), Musikjournalist und Fotograf

- Helmut Hofer (* 1956), Mathematikprofessor am IAS Princeton

- Günter Ruch (1956–2010), Schriftsteller

- Maximilian „Max“ Strohe (* 1982), Koch und Gastronom

Verbunden mit Sinzig

- Ferdinand Jakob Nebel (1782–1860), Architekt, entwarf die von 1829 bis 1833 erbaute Pfarrkirche St. Georg in Löhndorf sowie die 1843 bis 1848 erbaute Pfarrkirche St. Peter in Westum

- Peter Joseph Lenné (1789–1866), Gartenkünstler und Landschaftsarchitekt, gestaltete 1858–1866 den Schlosspark und 1864 den Zehnthof

- Karl Christian Andreae (1823–1904), Maler, verbrachte seine letzten Lebensjahre in Sinzig

- Peter Bares (1936–2014), Organist, Komponist für Kirchenmusik, 1960–1985 Kirchenmusiker in Sinzig

- Rudi Altig (1937–2016), Profi-Radrennfahrer, u. a. 1962 Gewinner der Vuelta a España sowie Gewinner des Grünen Trikots der Tour de France, 1966 Straßen-Weltmeister auf dem Nürburgring. Lebte in Sinzig-Koisdorf

- Titus Reinarz (* 1948), Bildhauer, lebt und arbeitet in Sinzig

- Edgar Steinborn (* 1957), Maschinenbau-Techniker, lebt in Sinzig, leitete von 1987 bis 2004 insgesamt 201 Spiele der Fußball-Bundesliga

- Eveline Lemke (* 1964), Politikerin (Grüne), MdL, Ministerin a. D.

- Klaus Badelt (* 1967), deutscher Komponist für Fernseh- und Filmmusik, lebte während seiner Kindheit und Jugend in Bad Bodendorf (Sinzig)

- Markus Gabriel (* 1980 in Remagen), Philosoph, Vertreter des Neuen Realismus, aufgewachsen in Sinzig

Literatur

- Ulrich Helbach: Pfalzort – Reichsstadt – Landstadt – Kleinstadt – Mittelzentrum. Zur Geschichte der Stadt Sinzig. In: Heimatjahrbuch Kreis Ahrweiler. Jg. 1995, S. 59 (online [abgerufen am 1. Juni 2017]).

- Karl Bruchhäuser: Heimatbuch der Stadt Sinzig. Sinzig 1953.

- Jürgen Haffke: Sinzig und seine Stadtteile – gestern und heute. Hrsg.: Bernhard Koll. Sinzig 1983 (mit zahlreichen weiterführenden Literaturangaben).

- Hans-Jürgen Geiermann: Familienbuch der Stadt Sinzig mit Westum und Koisdorf sowie einzelnen Höfen und Mühlen. Westdeutsche Gesellschaft für Familienforschung, Köln 2002, ISBN 3-933364-58-2.

- Dieter Schewe: Geschichte Sinzigs und seiner Königspfalzen – Angelpunkte der Römer, Karolinger, Staufer zwischen Ober- und Niederrhein 40 bis 1227. Sinzig 2004, ISBN 3-9809438-0-1 (mit knapp 1000 Fundstellen und umfangreichem Literaturverzeichnis).

- Gottfried Kinkel: Die Ahr. J. P. Bachem, Köln 1999, S. 185 ff., urn:nbn:de:0128-1-2187 (bearbeitete Neuauflage der ersten Ausgabe von 1849).

- Johannes H. Schroeder: Naturwerksteine in Sinzig (Rhein). Nutzung in Architektur und Stadtgeschichte. TU Berlin, Berlin 2017 (Link zum Download).

- Christian von Stramburg, Anton Joseph Weidenbach: Denkwürdiger und nützlicher rheinischer Antiquarius … Abt. 3, Band 9, Koblenz 1862, S. 60.

- Erinnerung an Sinzig am Rhein. 1910, urn:nbn:de:0128-1-3991.

- Friedrich Strahl: Sinzig bei Remagen am Rhein. Mineral-, Fichtennadel- und Gasbad, Molken- und Trauben-Curort. Neuwied 1857 (online [abgerufen am 1. Juni 2017]).

- Chronik der Stadt Sinzig. In: Gottfried Eckertz (Hrsg.): Fontes adhuc inediti rerum Rhenanarum. Niederrheinische Chroniken. Köln 1864, S. 237 ff. (Google Buch in der Google-Buchsuche [abgerufen am 28. Januar 2018]).

- Sinzig in der Topographia Westphaliae (Matthäus Merian)

- Der „heilige“ Vogt von Sinzig. In: Die Gartenlaube. Heft 15, 1881, S. 247–250 (Volltext [Wikisource]).

Weblinks

- Website von Sinzig

- Ansicht des Mühlenbachtores

- Ausführliche Darstellung der jüdischen Gemeinde von Sinzig. Alemannia Judaica

- Museum im Schloss Sinzig

- Geschichtliche Informationen zu Sinzig bei regionalgeschichte.net

- Literatur über Sinzig in der Rheinland-Pfälzischen Landesbibliographie

Einzelnachweise

- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerungsstand 2021, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden (Hilfe dazu).

- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Regionaldaten

- Kartendienst des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS-Karte) (Hinweise)

- Hauptsatzung der Stadt Sinzig. (PDF) § 4. 27. Juni 2019, abgerufen am 24. Juli 2020.

- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Amtliches Verzeichnis der Gemeinden und Gemeindeteile. Stand: 1. Januar 2021[Version 2022 liegt vor.]. S. 4 f. (PDF; 2,6 MB).

- Einwohner in den Stadtteilen von Sinzig (Memento vom 4. Februar 2012 im Internet Archive)

- Jürgen Haffke, Bernhard Koll (Hrsg.): Sinzig und seine Stadtteile – gestern und heute. Sinzig 1983.

- Schewe, Geschichte Sinzigs und seiner Königspfalzen

- Friedrich Wilhelm Oediger (Hrsg.): Geschichte des Erzbistums Köln. Band 1: Das Bistum Köln von den Anfängen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. 2. Auflage. Bachem, Köln 1971, S. 313.

- Wilhelm Knippler: Zwei Städte – Zwei Entwicklungen. Sinzig 700 Jahre Stadt. In: Heimatjahrbuch Kreis Ahrweiler 1968, S. 66.

- Germania Judaica I, S. 325–326; II.2, S. 766–768; III.2, S. 1372–1374.

- Elsbeth Andre: 1338: Der englische König in Koblenz. Portal Rheinische Geschichte (Stand: 2. Oktober 2010)

- Rheinischer Antiquarius, III. Abt., Band 9, S. 84

- Ausführliche Darlegung bei Kinkel: Die Ahr, S. 189 ff.

- Stephan Pauly: Der wunderlichste Heilige im Rheinlande (Memento vom 19. April 2009 im Internet Archive). Neue Forschungsergebnisse über den sogenannten „Heiligen Vogt“ von Sinzig.

- Paul Wiertz: Der „heilige Vogt“ von Sinzig. Zusammenfassung eines Vertrages vor der Arbeitsgemeinschaft für Landesgeschichte und Volkskunde im Regierungsbezirk Koblenz (Arbeitskreis für Volkskunde) am 29. September 1966 in Sinzig. In: Landeskundliche Vierteljahrsblätter, 12, 1966, S. 168 f.

- Hans Kleinpass: Die Einweihung der Sinziger Synagoge anno 1867. In: HJbK Ahrweiler 1990, S. 71.

- Helmut Vogt: Rheinland-Pfalz, Nachbar der jungen Bundeshauptstadt. In: Bonner Geschichtsblätter, Band 49/50, 1999/2000 (2001), ISSN 0068-0052, S. 500; Stadt Bonn, Stadtarchiv (Hrsg.), Helmut Vogt: „Der Herr Minister wohnt in einem Dienstwagen auf Gleis 4“: Die Anfänge des Bundes in Bonn 1949/50. Bonn 1999, ISBN 3-922832-21-0, S. 224.

- Diplomatische und sonstige amtliche ausländische Missionen sowie Vertretungen internationaler Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland (Stand: September 1954). In: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Deutscher Bundes-Verlag, 1954, S. 1554 ff.

- Günther Schmitt: Gewerbegebiet Goldene Meile – Das Beinahe-Atomkraftwerk. In: Genearl-Anzeiger (Bonn). 24. Oktober 2013, abgerufen am 20. Februar 2018.

- Fluten in Sinzig: Zwölf Tote in Heim für Beeinträchtigte. In: ZDF. Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz, 16. Juli 2021, abgerufen am 16. Juli 2021.

- Zwölf Tote in Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Spiegel Online, 16. Juli 2021, abgerufen am 19. Juli 2021.

- Nach Tragödie im Sinziger Lebenshilfehaus: Zahl der Toten steigt auf 14 Personen. Abgerufen am 19. Juli 2021.

- Steven Erlanger: ‘A Special Sadness’: Floods Bring Death to a German Care Home. New York Times, 17. Juli 2021, abgerufen am 20. Juli 2021 (amerikanisches Englisch).

- Amtliches Gemeindeverzeichnis 2006 (Memento vom 22. Dezember 2017 im Internet Archive) (= Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz [Hrsg.]: Statistische Bände. Band 393). Bad Ems März 2006, S. 196 (PDF; 2,6 MB). Info: Es liegt ein aktuelles Verzeichnis (2016) vor, das aber im Abschnitt „Gebietsänderungen – Territoriale Verwaltungsreform“ keine Einwohnerzahlen angibt.

- Der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz: Gemeinderatswahl 2019 Sinzig. Abgerufen am 11. August 2019.

- Anton Keuser: Die Bürgermeister von Sinzig in preußischer Zeit, Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler 1961 sowie verschiedene weitere Heimatjahrbücher

- Victor Francke: Andreas Geron gewinnt Bürgermeisterwahl in Sinzig. General-Anzeiger Bonn, 8. Oktober 2017, abgerufen am 17. Dezember 2019.

- Der Feltenturm auf dem Mühlenberg, Rhein-Zeitung, abgerufen am 19. Februar 2013.

- Gemeindestatistik Sinzig

- Gemeindestatistik Sinzig, abgerufen am 3. September 2022

- Website zu den Perry Rhodan-Tagen Sinzig

- Barbarossamarkt zu Sinzig (Memento vom 11. September 2015 im Internet Archive)

- Eisenbahndirektion Mainz (Hg.): Amtsblatt der Eisenbahndirektion Mainz vom 20. Januar 1950, Nr. 3. Bekanntmachung Nr. 29, S. 18.

- Bahnhof Sinzig auf bahnhof.de

- Haus der offenen Tür Sinzig. Katholische Kirchengemeinde St. Peter, abgerufen am 20. Februar 2018.

На других языках

- [de] Sinzig

[en] Sinzig

Sinzig is a town in the district of Ahrweiler, in Rhineland-Palatinate, Germany. It is situated on the river Rhine, about 5 km south-east of Remagen and 25 km south-east of Bonn, and it has approximately 20,000 inhabitants (2004).[ru] Зинциг

Зинциг (нем. Sinzig) — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Арвайлер. Зинциг расположен на реке Рейн, приблизительно в 5 км к юго-востоку от Ремагена и 25 км к юго-востоку от Бонна. Население составляет 17 416 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 41,00 км². Официальный код — 07 1 31 077.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии