world.wikisort.org - Deutschland

Neustadt am Rübenberge ist eine Mittelstadt und selbständige Gemeinde in der niedersächsischen Region Hannover, zwischen Bremen und Hannover gelegen. Der Name der Stadt wird mit Neustadt a. Rbge. abgekürzt.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Niedersachsen | |

| Landkreis: | Region Hannover | |

| Höhe: | 38 m ü. NHN | |

| Fläche: | 358,96 km2 | |

| Einwohner: | 44.796 (31. Dez. 2021)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 125 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 31535 | |

| Vorwahlen: | 05032, 05034, 05036, 05072, 05073, 05074 | |

| Kfz-Kennzeichen: | H | |

| Gemeindeschlüssel: | 03 2 41 012 | |

| LOCODE: | DE NRB | |

| Stadtgliederung: | 13 Ortschaften | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Nienburger Straße 31 31535 Neustadt am Rübenberge | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Dominic Herbst (Grüne) | |

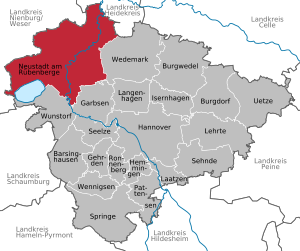

| Lage der Stadt Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover | ||

| ||

Geographie

Lage

Die Stadt liegt an der Leine nordöstlich von Steinhuder Meer und Totem Moor. Im weiteren Sinne liegt Neustadt im sogenannten Speckgürtel von Hannover, im engeren Sinne aber ist Neustadt relativ ländlich geprägt. Die durchschnittliche Einwohnerdichte ist 124 Einwohner pro km²; wenn man die Kernstadt abzieht, sind es etwa 56 Einwohner pro km². Neustadt gehört mit seiner Fläche von 357,52 km² – dies ist etwa ein Tausendstel der Fläche Deutschlands – zu den flächengrößten Städten in Deutschland und ist die flächengrößte kreisangehörige Stadt der „alten Bundesländer“.

Stadtgliederung

Neustadt am Rübenberge ist eine Einheitsgemeinde und besteht aus der Kernstadt (der früheren Kreisstadt) und 33 umliegenden heutigen Stadtteilen (früher: Gemeinden), die auch unter dem Namen „Neustädter Land“ zusammengefasst werden:

|

|

Neustadt umfasst weiterhin einige kleinere, früher teilweise eigenständige Siedlungen. Diese sind Baumühle und Brunnenborstel (gehören zu Laderholz), Dinstorf (gehört zu Brase), Himmelreich (zu Empede), Mecklenhorst, Moordorf (zu Poggenhagen), Scharnhorst (zu Basse) und Warmeloh (zu Esperke).

Zu mehreren früheren Gemeinden (zum Beispiel Amedorf, Basse, Bordenau, Evensen, Hagen, Helstorf, Laderholz, Mandelsloh, Mariensee, Niedernstöcken, Nöpke, Stöckendrebber, Vesbeck, Warmeloh und Wulfelade) liegen Chroniken über Geschichte und heutige Situation vor, die von regionalgeschichtlich interessierten Experten verfasst worden sind, teilweise zusammen mit engagierten Dorfbewohnern.

Nachbargemeinden

| Landkreis Heidekreis | ||

| Landkreis Nienburg/Weser |  |

Wedemark |

| Wunstorf | Garbsen |

Geologie

Wie das gesamte norddeutsche Flachland gestalteten die Eiszeiten auch die Landschaften zwischen Aller, Weser und Wietze und damit auch das Stadtgebiet von Neustadt. Das Stadtgebiet lässt sich in drei Teile gliedern:

- die Leineaue, die sich von Nord nach Süd erstreckt und sich bei der Kernstadt von etwa 700 auf 200 m verengt,

- das Steinhuder Meer mit dem sich anschließenden Toten Moor,

- die pleistozänen Sandaufwerfungen wie Moränen, die sich westlich der Leine über den ganzen Norden des Stadtgebiets ziehen.

Das Vereisungsgebiet der letzten Eiszeit erreichte Neustadt nicht mehr. Daher ist das Gebiet nur indirekt durch Wind und (Schmelz-)Wasser beeinflusst worden.

Im Untergrund befinden sich Meeresablagerungen der älteren Kreidezeit, der sogenannten Wealdenformation, die an ein paar Stellen auch oberirdisch zu finden sind, da sich die Leine im Verlauf ihrer Geschichte in diese Formation eingeschnitten und somit auch Abtragungen verursacht hat. Heute äußert sich die kreidezeitliche Geologie nur schwer erkennbar im Stadtbild: Das Schloss und Teile der Innenstadt liegen auf einem kleinen Rücken des Deistersandsteins, der schließlich auch namensgebend für den Rübenberge war. Sedimente aus dem kreidezeitlichen Material erstrecken sich von der Kernstadt aus ostwärts über das Gewerbegebiet Ost bis hin zu der Linie Mecklenhorst – Suttorf.[4]

Des Weiteren war dieser Sandstein auch von wirtschaftlicher Bedeutung; es gab Steinbrüche auf der rechten Seite der Leine, deren Steine aber nur lokal genutzt wurden. Die oben genannte Wealdenformation führt auch kleinere Kohleflöze, die in den 1870er Jahren in drei Schächten gefördert wurden, aber letztendlich zu geringe Mengen an Kohle hervorbrachte. Aus dieser Zeit hält sich immer noch der Mythos, dass der damalige Betreiber der Eisenhütte sein Erz mit Torf verhütten wollte, was aber letztlich fehlschlug.[5]

Name

Der Ursprung des heutigen Namens erscheint 1426 als „Nienstadt vor dem Rouwenberge“, eine mittelalterliche Burg neben dem Ort wird 1493 als „castrum Rouvenberg“ erwähnt. Über die Bedeutung dieses Namens besteht keine Klarheit; vermutet wird, dass der Rouvenberg eine raue, steinbedeckte Erhebung im umgebenden flachen Land war. Der Name vereinfachte sich im Laufe der Zeit und lautet im Merian-Kupferstich von 1650 bereits „Neustadt am Rubenberge“.

Ein sprachlicher Zusammenhang mit der Rübe ist unwahrscheinlich, denn die heute wirtschaftlich bedeutsame Zuckerrübe spielte damals noch keine Rolle.

Geschichte

Urgeschichte

Auf dem heutigen Stadtgebiet sind Relikte aus zahlreichen Epochen der Menschheitsgeschichte gefunden worden. Funde aus Kiesgruben, wie in Poggenhagen, lassen sich zeitlich dem Jungpaläolithikum zuordnen. Daneben gibt es auch Mammutüberreste, insbesondere Zähne aus der Zeit des Leinetal-Paläolithikum.

Nach der Eiszeit begann sich auch im Gebiet von Neustadt die Landschaft radikal zu verändern, von einer Tundrenlandschaft hin zu einer üppigeren Vegetation mit zum Teil auch dichten Wäldern. Aus der Epoche des Mesolithikum gibt es Funde von Wohnplätzen, insbesondere rund um das Steinhuder Meer, wo sich die Menschen auf den Fischfang spezialisierten.

Mit dem Sesshaftwerden des Menschen sind im Neustädter Land Zeugnisse der Trichterbecherkultur anzutreffen. Dazu gehören zerstörte Großsteingräber, die sich an der Straße zwischen Neustadt und Schneeren am so genannten Breitensteinberg befunden haben.

Des Weiteren sind Grabhügel und Urnenfelder aus der Bronzezeit bekannt. Aus dieser Zeit sind Waldschmieden für Neustadt belegt.[4]

Frühzeit und Mittelalter

Frühe Spuren einer Besiedlung zeigen sich anhand der Lüningsburg südlich der Stadt im Bereich des gleichnamigen heutigen Friedhofs. Es handelte sich um die Reste einer frühmittelalterlichen Ringwallanlage um das 10. Jahrhundert, die wahrscheinlich der Bevölkerung als Fliehburg diente.

Neustadt am Rübenberge wurde um 1200 vom Grafen Bernhard II. von Wölpe gegründet und 1215 urkundlich als „nova civitas“ (übersetzt: „neue Stadt“) erwähnt.[6] In Urkunden späterer Jahrhunderte sind verschiedene andere Ortsbezeichnungen überliefert, wie 1426 Nienstadt vor dem Rouwenberge und 1523 Nygestadt. Das umgebende Land gehörte seinerzeit zur Grafschaft Wölpe, die in Neustadt die Wölper Silberpfennige prägen ließ. Neben der Schaffung des weltlichen Zentrums Neustadt ließ Graf Bernhard in seinem Machtbereich als geistliches Zentrum das Zisterzienserinnenkloster Mariensee errichten, in dem Nonnen weltabgeschieden lebten. 1302 wurde die Grafschaft an den Welfenherzog Otto den Strengen von Braunschweig und Lüneburg veräußert.

16. Jahrhundert

1505 machte sich der 35-jährige Herzog Erich I. von Calenberg, der auf der mittelalterlichen Neustädter Rouvenburg geboren wurde, den Ort zum zweiten Regierungssitz. Teile der Burg fielen 1563 einem Brand zum Opfer. Sein Sohn Herzog Erich II. der Jüngere begann 1573 mit dem Wiederaufbau, bei dem das repräsentative Schloss Landestrost im Baustil der Weserrenaissance entstand.[7] Gleichzeitig macht er das Schloss wehrhaft und ließ den unmittelbar angrenzenden Ort Neustadt zu einer für das 16. Jahrhundert typischen Stadtfestung ausbauen. Schloss und Ort wurden mit Befestigungsanlagen durch spitzwinklige Bastionen umgeben. Dazu wurden Wälle aus Erde errichtet und tiefe Wassergräben ausgehoben. Ort und Schloss mit einer Grundfläche von 10 ha waren umgeben von einem mauergestützten Wall von 1800 m Länge. Die Mauern hatten eine Höhe von 9 m bei einer Stärke von 2,3 m. Der gesamte Wall hatte eine Breite von 37 bis 42 m. Der Aufbau der gesamten Festung entsprach den Anforderungen, die die Entwicklung von Pulvergeschützen hervorgerufen hatte. Als Vorbild dienten Bastionärsbefestigungen in Italien und den Niederlanden. Mit dem Bau waren italienische Ingenieure beauftragt, die auch an anderen Orten wirkten. Das wehrhafte Schloss zählte durch seine aufwändigen Befestigungsanlagen in dieser Zeit zu den stärksten Festungen im nordwestdeutschen Raum. Mit dem Bau nannte der Herzog die Stadt Neustadt in „Landestrost“ um. Die Neustädter Bürger nannten es allerdings wegen der enormen Kosten für die Befestigungsanlage und der vielen Menschen, die beim Abbau der Steine ihr Leben ließen, „Landesverderb“. Den Namen „Landestrost“ behielt nur das Schloss bei, denn nach dem Tod des Herzogs 1584 nahm die Stadt ihren ursprünglichen Namen wieder an.

Neustadt und das umliegende Land wurden 1543 evangelisch-lutherisch. Im Dreißigjährigen Krieg ergab sich die Stadt 1626 nach einer fünfzehntägigen Belagerung durch rund 1000 Mann des kaiserlich-katholischen Feldherrn Tilly. Stadt und Festung, die 200 dänische Musketiere hielten, wurden dabei mit Kanonen beschossen. Kapitulationsgrund waren vermutlich nicht die Schäden, sondern die mangelnden Vorräte in der Stadt und das Fehlen von Verteidigungsartillerie. Tilly quartierte im Schloss Landestrost vier Kompanien Fußvolk als Garnisonstruppe ein, die es neun Jahre lang als Kaserne nutzen. 1635 erfolgte eine Entsetzung der Stadt nach dreimonatiger Aushungerung.

Beim dritten und größten Stadtbrand 1727 wurden 100 der 108 Wohnhäuser der Stadt zerstört, und in den zwei darauf folgenden Jahren wurde Neustadt nach heutigem Grundriss wieder aufgebaut.[8]

- Wie reichlich Georg II. zu spenden verstand, zeigt unter andern das Jahr 1727, in welchem er zum Wiederaufbau der eingeäscherten Neustadt am Rübenberge 100.000 Thaler aus eigenen Mitteln schenkte.[9]

1687–88 wurde die Löwenbrücke über die Leine erbaut. Die dreibogige Massivbrücke aus Sandsteinmauerwerk wurde 2003 saniert. Der Oberbau wurde durch eine breitere Fahrbahnkonstruktion ersetzt.

19. Jahrhundert

Im Jahre 1847 hielt am 12. Dezember die erste Eisenbahn, die die Strecke Hannover–Bremen befuhr, am Neustädter Bahnhof. Zu der Zeit hatte die Stadt 176 Wohngebäude mit 1507 Einwohnern.[10]

Seit 1855 ist die Stadt Sitz des Amtsgerichts Neustadt am Rübenberge.

1855 gab es Pläne, zwischen dem Ort und dem Toten Moor eine Glashütte zu errichten und mit dort gewonnenem Torf zu beheizen. Nach Schwierigkeiten bei den beteiligten Unternehmern genehmigte die Regierung 1856 die Errichtung eines Hüttenwerkes zur Herstellung von Eisenbahnschienen. Förderlich für die Industrieansiedlung war der Eisenbahnanschluss von Neustadt und die Hoffnung, Torf als Brennstoff nutzen zu können. Bereits 1857 waren 1100 angeworbene Arbeiter aus Schlesien und Westfalen mit Bau-, Entwässerungs- und Abtorfungsarbeiten tätig. Nach der Fertigstellung liefen Hochöfen, Puddelöfen, Dampfmaschinen und ein Walzwerk mit Torfbefeuerung. Allerdings war das Unternehmen nach kurzer Zeit 1858 bankrott. Ursache waren die riskante Finanzierung sowie zu optimistische Kalkulationen über mögliche Umsätze bei weiteren Stahlwerken. Auch schied Torf als Brennstoff zur Eisenverhüttung aus und Steinkohle musste gekauft werden. Vom Bankrott betroffen waren auch die Neustädter Bürger, da sowohl eine Anzahl von Arbeitsplätzen verloren ging als auch Investitionen des Ortes nutzlos wurden. 1869 erwarb der Unternehmer Bethel Henry Strousberg die Hütte, um Schienen für den Eisenbahnbau in Rumänien zu produzieren. Rund 500 Beschäftigte arbeiteten dort bereits 1869. Nach der Festnahme von Strousberg in St. Petersburg 1875 gingen seine Unternehmen in Konkurs, so auch das Hüttenwerk in Neustadt 1878. Der Hüttenbetrieb wurde 1888 endgültig eingestellt. Danach nutzte eine Firma für Dachpappenherstellung und Torfverarbeitung die Fabrikgebäude bis 1975.

1885 wurde der Landkreis Neustadt am Rübenberge gegründet. Er umfasste auch die Grafschaft Wölpe. Innerhalb der nächsten 30 Jahre wurden in Neustadt die ersten Schulen und die erste geschlossene Siedlung errichtet.

20. Jahrhundert

Südlich des heutigen Ortsteils Eilvese im Toten Moor wurde nach zweijähriger Bauzeit 1913 der 260 m hohe Funkenturm als das seinerzeit höchste deutsche Bauwerk fertiggestellt. Bei der Inbetriebnahme im Juni 1914 wurde der erste Funkkontakt zwischen Europa und den USA hergestellt. Zu diesem Ereignis weilte Kaiser Wilhelm II. in Neustadt und Eilvese. Bis zu seinem Abriss 1931 übermittelte der Sender Telegramme nach Übersee.

Während des Zweiten Weltkriegs befand sich in Neustadt ein größeres Barackenlager für den Reichsarbeitsdienst (RAD), das 1945 als Sammelstelle für die von Ostpreußen und Polen zurückgeführten Ausbildungsabteilungen diente. Von hier erfolgte die Überstellung an die Wehrmacht.

Im Krieg wurde nur die 1687 errichtete „Löwenbrücke“ über die Leine zerstört. Die deutsche Wehrmacht sprengte sie im April 1945, als sich britische Truppen auf ihr befanden und auf den Ort vorrückten. 24 britische Soldaten fanden dabei den Tod.

Über die Geschehnisse in Neustadt vom 7. April 1945 verlautete in der „Hannoverschen Presse“, Kreisbeilage Neustadt, vom 5. Mai 1950:

- Am 7. April 1945, nachmittags, richtete Neustadt sich auf die Besetzung der Stadt ein. […] Um 15 Uhr waren die Engländer vom Flughafen Wunstorf her in Bordenau eingedrungen und um 16 Uhr kamen einige Bauern in die Stadt, die berichteten: „In Poggenhagen sind sie und kochen Tee“. […] Im Landratsamt hatten sich um 18 Uhr Landrat S., der Polizeichef, Kreisbrandmeister C. und Amtmann F. versammelt. Kaufmann B. bat den Landrat um Vermittlung zur Verhinderung der Brückensprengung, die möglicherweise schweres Leid für die Stadt heraufbeschwören würde. Doch Landrat S. sah sich außerstande, gegen den militärischen Befehl etwas unternehmen zu können. Man hatte wohl die Hoffnung aufgegeben, die Brücke noch retten zu können. […] In diesem Augenblick zerriss um 23 Uhr ein furchtbarer Knall die Stille der Nacht und zugleich die Hoffnungen der Einwohner. […] Am nächsten Morgen wagten sich einige Neustädter an die Leine. Der westliche Bogen der 250 Jahre alten Brücke lag im Wasser und die Blutspritzer verrieten das Drama das sich hier abgespielt hatte. Gerade als die Engländer in Scharen auf der Brücke sich befanden, hatte der deutsche Feldwebel hinter dem Schützenplatzhäusern die Sprengladung ausgelöst.

„Kreisbrandmeister C.“ bezeichnet den damaligen Kreisfeuerwehrführer Karl Coldewe (1889–1953), der durch Verfügung vom 18. April 1940 zum „Kreisführer der Freiwilligen Feuerwehr“ und Ehrenbeamten auf feuerwehrtechnischem Gebiet ernannt worden war und am 12. April 1945 durch die britische Militärregierung erneut als Kreisfeuerwehrführer eingesetzt wurde.[11]

Nach dem Krieg stieg die Bewohnerzahl der Stadt sprunghaft an, da Neustadt von den Zerstörungen des Krieges größtenteils verschont geblieben war und viele Flüchtlinge und Heimatvertriebene hier Zuflucht suchten.

Noch bis 1948 war der Stadtwall nahezu vollständig erhalten geblieben, der aber auf Grund des immensen Platzmangels (das Wallinnere betrug gerade einmal 1 km²) weichen musste. Im Zuge der Innenstadtsanierung änderte sich der Verkehrsfluss in Neustadt im Jahr 1981. Eine neue Betonbrücke nimmt nun die Verkehrslast an der historischen Innenstadt vorbei auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg existierte in Poggenhagen das Flüchtlingsjugendlager Poggenhagen.

In den 1960er Jahren hatte Neustadt so viele Einwohner, dass ein Gymnasium gebaut werden konnte und die Schüler nicht mehr in die Nachbarstädte Nienburg oder Wunstorf fahren mussten; einige Jahre später kam dann noch eine Kooperative Gesamtschule (KGS Neustadt) hinzu. Ferner wurden mehrere Sportanlagen (Sport-, Tennisplätze und das Hallenbad) errichtet. Als Kreisstadt erhielt Neustadt ein eigenes Kreiskrankenhaus, das heutige zum Klinikum Region Hannover gehörende Klinikum Neustadt am Rübenberge.

In den Jahren 1965 bis 1966 wurde nach Plänen des Architekten Karl-Heinz Lorey das Kaufhaus Hibbe errichtet.[12]

Bei der Kreisreform am 1. März 1974 wurde der Landkreis Neustadt am Rübenberge aufgelöst und mit anderen Kreisen zum Landkreis Hannover (ohne die Stadt Hannover) zusammengelegt. Am 1. November 2001 verschmolz dieser mit der Stadt Hannover zur Region Hannover.

Bis zum 31. Dezember 2004 gehörte Neustadt am Rübenberge zum Regierungsbezirk Hannover, der wie alle anderen niedersächsischen Regierungsbezirke an diesem Tag aufgelöst wurde.[13]

Das Kfz-Kennzeichen des ehemaligen Landkreises Neustadt am Rübenberge war NRÜ. Fahrzeuge, die vor der Gebietsreform von 1974 für den Straßenverkehr zugelassen wurden, tragen noch dieses Kennzeichen. Dabei handelt es sich überwiegend um land- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge und Anhänger.

Eingemeindungen

Im Zuge der Gebietsreform in Niedersachsen, die am 1. März 1974 stattfand, wurden die zuvor selbständigen Gemeinden Amedorf, Averhoy, Basse, Bevensen, Bordenau, Borstel, Brase, Büren, Dudensen, Eilvese, Empede, Esperke, Evensen, Hagen, Helstorf, Laderholz, Lutter, Luttmersen, Mandelsloh, Mardorf, Mariensee, Metel, Niedernstöcken, Nöpke, Otternhagen, Poggenhagen, Scharrel, Schneeren, Stöckendrebber, Suttorf, Vesbeck, Welze und Wulfelade in die Stadt Neustadt am Rübenberge eingegliedert.[14]

Einwohnerentwicklung

Die graphische Darstellung gibt die Einwohnerentwicklung, die sich auf den jeweiligen Gebietsstand bezieht, seit 1821 wieder:

|

|

¹ jeweils zum 31. Dezember

Religion

Fast die Hälfte der Bewohner Neustadts gehört der evangelisch-lutherischen Landeskirche an.[22] Die Kirchengemeinden in Neustadt gehören zum Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf. In der Kernstadt befinden sich zwei Kirchengemeinden. Zu ihnen gehören die historische Liebfrauenkirche am Marktplatz und die 1992 eingeweihte Johannes-Kirche an der Straße „Im Heidland“. Weitere evangelisch-lutherische Kirchengemeinden befinden sich in den zu Neustadt eingemeindeten Dörfern.

Innerhalb der politischen Gemeinde Neustadts gab es zwei römisch-katholische Pfarreien, die zum Bistum Hildesheim gehörten: Die Stadtgemeinde St. Peter und Paul mit Filialkirchen in Poggenhagen und Schneeren und die Pfarrei St. Marien Mandelsloh mit den Kirchen in Mandelsloh, Hagen und Rodewald. Im Rahmen der Einsparungen des Bistums wurden die beiden Gemeinden aufgelöst. Zum 1. November 2006 entstand die neue Gemeinde St. Peter und Paul Neustadt mit der 1965 errichteten Pfarrkirche St. Peter und Paul am Bischof-Ketteler-Platz in Neustadt und den Filialkirchen in Mandelsloh, Hagen, Poggenhagen und Schneeren. Die Kirche in Rodewald kam zur Pfarrei in Nienburg und wurde 2015 profaniert. Die Gemeinde St. Peter und Paul, die zum Dekanat Hannover gehört, umfasst seit der Fusion über 5000 Katholiken. Im Jahr 2009 wurde der Kindergarten an der Wunstorfer Straße zum Familienzentrum erweitert sowie die Kirchen in Mandelsloh und Scheeren profaniert. Die Kirche in Mandelsloh befindet sich heute in Privatbesitz, die Kirche in Schneeren wurde abgerissen.

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Neustadt (Baptisten) gehört zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Die Gemeinde geht auf das Jahr 1961 zurück. Im Jahr 1971 erwarb sie ein Gebäude an der Nienburger Straße und baute es in der Folgezeit zu einem Gemeindehaus um. 1991 eröffnete die Gemeinde eine Kindertagesstätte neben dem Gemeindehaus.

Eine Neuapostolische Kirche befindet sich an der Straße „Kleiner Tösel“.

Die „Christengemeinde-Neustadt e. V.“ gehört zum Gemeindeverband „Gemeinde der Christen ecclesia e. V.“ und zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Sie befindet sich an der Nienburger Straße.

Die Adventgemeinde befindet sich in der Windmühlenstraße.

Politik

Stadtrat

Der Rat der Stadt Neustadt am Rübenberge setzt sich aktuell aus 40 Mitgliedern zusammen.[24] Dies ist die festgelegte Anzahl für eine Gemeinde mit einer Einwohnerzahl zwischen 40.001 und 50.000.[25] Der Rat wird bei den Kommunalwahlen für jeweils fünf Jahre gewählt. Die aktuelle Amtszeit begann am 31. Oktober 2021.

Die 40 Sitze des Rates der Stadt verteilen sich nach der Kommunalwahl am 12. September 2021 wie folgt: Es erreichten die SPD und die CDU je 12 Sitze, die Grünen 6 Sitze, die UWG-NRÜ 4 Sitze, die FDP 3 Sitze, die AfD 2 Sitze sowie die BasisLV Niedersachsen einen Sitz.[26] Von den Mitgliedern des Rates sind 15 Frauen.[27]

Stimm- und sitzberechtigt im Rat ist außerdem der Bürgermeister.

Ratsvorsitzender ist Wilhelm Wesemann (CDU).

| Wahl | SPD | CDU | Grüne | FDP | UWG | Bürger-Forum | Linke | AfD* | Basis | Gesamt |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2021 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4 | – | – | 2 | 1 | 40 |

| 2016 | 12 | 13 | 5 | 2 | 4 | – | 1 | 4 | – | 41 |

| 2011 | 15 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 41 |

| 2006 | 13 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 37 |

* Die AfD-Fraktion hat sich im Mai 2018 umbenannt in die Fraktion Freier Neustädter (FFN).[28]

Bürgermeister und Stadtdirektor

Seit dem 1. November 2019 ist Dominic Herbst (Grüne) Bürgermeister.[29] Er setzte sich in einer Stichwahl am 16. Juni 2019 gegen Christina Schlicker durch. Zuvor war der Bürgermeister Uwe Sternbeck (ebenfalls Grüne) 15 Jahre im Amt. 2004 hatten die Ratsparteien SPD, FDP und CDU Stadtdirektor Dieter Häseler abgewählt. In einer Stichwahl setzte sich damals Sternbeck durch. Am 11. September 2011 wurde Sternbeck bei der Bürgermeisterwahl wiedergewählt. Seine Wiederwahl wurde von den Grünen und der SPD unterstützt. Die aktuellen Stellvertreter des Bürgermeisters sind Jasmina Cortese (Grüne), Christine Nothbaum (CDU) und Peter Hake (UWG).[24]

Jugendrat

Die Stadt Neustadt verfügt über einen Jugendrat, dem 13 Jugendliche angehören. Das aktive und passive Wahlrecht besitzen alle 12- bis 18-Jährigen, die im Stadtgebiet Neustadt am Rübenberge wohnhaft sind. Die Wahlen des Jugendrates finden alle zweieinhalb Jahre statt. Der Jugendrat wählt aus seinen Reihen einen Jugendbürgermeister sowie dessen Stellvertreter. Der amtierende Bürgermeister Dominic Herbst war bereits 2006 zum Jugendbürgermeister gewählt worden.[30]

Ortsräte

Die Ortsteile der Gemeinde Neustadt a. Rbg. werden durch insgesamt 129 Ratsmitglieder in 13 Ortsräten vertreten. Seit der Kommunalwahl 2021 verteilen diese sich wie folgt:[31]

| Ortsteile | SPD | CDU | Grüne | FDP | AfD | Basis | WG | ∑ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bevensen | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |

| Bordenau | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 11 |

| Eilvese | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 9 |

| Helstorf | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | 11 |

| Mandelsloh | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | 11 |

| Mardorf | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 9 |

| Mariensee | - | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 |

| Mühlenfelder Land | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 11 |

| Neustadt | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 15 |

| Otternhagen | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 11 |

| Poggenhagen | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 9 |

| Schneeren | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 9 |

| Suttorf | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 7 |

| ∑ | 48 | 53 | 9 | 5 | 1 | 1 | 12 | 129 |

Wappen

Der Entwurf des Kommunalwappens von Neustadt am Rübenberge stammt von dem ortsansässigen Künstler und Gewerbelehrer Fritz R. Sackewitz.[32]

- Ob der Stadt Neustadt am Rübenberge eine Genehmigung dieses, auf alter Überlieferung beruhenden Wappens erteilt worden ist, konnte nicht festgestellt werden. Das Wappen wurde im Jahre 1954 zeichnerisch umgestaltet. Diese Umgestaltung bedurfte keiner Genehmigung.[33]

- Die am 1. März 1974 durch Gesetz neugebildete Stadt Neustadt am Rübenberge hat das Wappen der bisherigen Stadt Neustadt am Rübenberge übernommen, das vom Landkreis Hannover am 7. Mai 1976 genehmigt wurde.[33]

|

Blasonierung: „In Silber eine rote Zinnenmauer mit offenem Tor und blauem Fallgitter, überhöht von zwei blaubedachten Spitztürmen, dazwischen auf der Mauer ein aufgerichteter, rotbewehrter, blauer Löwe.“[33] |

| Wappenbegründung: Das heutige Wappen der Stadt nimmt in wesentlichen Teilen die Tradition der älteren Neustädter Stadtsiegel auf. So zeigt das älteste bekannte Neustädter Siegel vom 17. April 1308 (Archiv des Klosters Loccum Nr. 677) die Stadtmauer mit zwei Türmen. Die Stadtmauer, die früher eine Grenze zwischen städtischer Freiheit und ländlicher Unfreiheit, zwischen Agrarwirtschaft und spezialisierter Arbeitsteilung bildete, ist als das Kennzeichen für die mittelalterliche Stadt anzusehen und kann so ein Sinnbild für die Geschichte und Tradition der Stadt darstellen. Mit dem Übergang der Stadt aus dem Besitz der Grafen von Wölpe in die Herrschaft des Herzogs Otto des Strengen von Lüneburg 1302/1303 ist wohl anstelle des älteren stadtherrlichen Sinnbildes der Wölper Büffelhörner der Lüneburger blaue Löwe als Herrschaftszeichen auf die Zinnenmauer des städtischen Wappens gestellt worden. Das Stadtsiegel von 1308 zeigt außerdem noch zwischen den Türmen der Stadtmauer die thronende heilige Maria mit Kind, die Patronin der ältesten Stadtkirche, der Liebfrauenkirche (Sankt Peter). Vermutlich infolge der Reformation verzichtete man auf die Figur der Gottesmutter; auf den nun freien Platz setzte man die Figur des aufrechten Löwen. So zeigt ein Siegel der Stadt des Jahres 1547 (Hauptstaatsarchiv Hannover Cal. Or. 100 Kleinere Calenberg. Städte Nr. 43) den Löwen in seiner heutigen Platzierung. |

Flagge

|

Flaggenbeschreibung: Als Flaggengrund dienen die übereinander angeordneten Farben Blau/Weiß. In der Flaggenmitte liegt der Wappenschild des Ortes. Flaggenbegründung: Das Weiß steht für die Farbe des Silbers, das bereits 1727 im Wappen der Stadt Neustadt a. Rbge. erscheint. Blau soll an die Färbung des blauen Lüneburger Löwen im Wappen erinnern. |

Städtepartnerschaften

Neustadt unterhält eine Städtepartnerschaft mit La Ferté Macé in Frankreich. Außerdem ist die Stadt Mitglied der internationalen „Arbeitsgemeinschaft Neustadt in Europa“ mit 37 Mitgliedern aus sieben Staaten Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Ungarn, Polen, Tschechien, der Slowakei und den Niederlanden; Stand 2014).

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Bauwerke in Neustadt

- Die Ev.-luth. Liebfrauenkirche wurde im 13. Jahrhundert als romanische Basilika errichtet und 1502 von Erich I. erneuert. Seither ist das Kirchenschiff ein gotischer Backsteinbau. Im Jahr 1828 wurde der teilweise zerstörte Turm so errichtet, wie er heute noch besteht. Er wurde jedoch zwischen 2004 und 2006 aufwendig renoviert.[34]

- Schloss Landestrost mit Festungsanlagen und Südbastion sowie Laubengang aus Hainbuchen

- Bastion Erichsberg als Rest der städtischen Festungsanlage

- Wallburg Lüningsburg am städtischen Friedhof Lüningsburg

- Rathaus, Marktstraße 4. Der über einem hohen Sandsteinsockel erstellte Fachwerkbau mit Walmdach wurde 1728/29 nach einem Stadtbrand neu errichtet. 1830 wurde er in klassizistischen Formen umgestaltet. An der verputzten Frontseite führt eine doppelläufige Freitreppe zum Hauptportal.

- Das dem Rathaus unmittelbar gegenüber gelegene Wachthaus wurde im 19. Jahrhundert als Wohnhaus des Nachtwächters errichtet. Es diente auch als Spritzenhaus.

- Wohnbauten. Das Bild der Innenstadt wurde ursprünglich von giebelständigen Fachwerk-Dielenhäusern geprägt, von denen sich nach mehreren Stadtbränden und seit den in der Nachkriegszeit erfolgten Abbrüchen nur noch wenige Beispiele erhalten haben. Besonders ansehnlich ist Mittelstraße 29. Das kleine Fachwerk-Dielenhaus stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das Dielentor wurde erst vor wenigen Jahren wiederhergestellt. Zu den letzten noch bestehenden Wohnbauten, die beim großen Stadtbrand von 1727 verschont blieben, gehören Windmühlenstraße 19 und 20. Sie sind wohl 1672 entstanden. Weitere Fachwerkbauten finden sich im Umkreis der Liebfrauenkirche. An der Liebfrauenkirche 2, ein zweigeschossiges Haus mit Krüppelwalmdach, entstand aller Wahrscheinlichkeit nach 1728. Das klassizistische Portal entstammt jedoch erst einem zwischen 1831 und 1833 erfolgten Umbau. Etwas später wurden die sehr schlichten Fachwerkhäuser Nr. 4 und 6 erstellt. Die als Knabenschule dienende Nr. 8 wurde um 1703 bis 1707 erbaut. Im vorderen Teil ist die befahrbare Diele noch vorhanden. Auf dem Schornstein des Gebäudes brütet seit vielen Jahren ein Storchenpaar. Die linksseitige Bebauung der Wallstraße mit schlichten Fachwerkbauten erfolgte erst nach 1851. An der Hannoverschen Straße (Nr. 1) liegt ein eingeschossiger Traufenbau von elf Achsen, der um 1815 erbaut wurde. Das Richterhaus (Schloßstraße 2) entstand um 1830 als zweigeschossiger klassizistischer Putzbau. Es wird von einem Walmdach abgeschlossen und weist im Erdgeschoss eine Rustizierung auf. Bei dem nebenan gelegenen Wohnhaus Schloßstraße 3 handelt es sich ursprünglich um ein um 1800 erbautes Fachwerk-Dielenhaus, dem gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine gotisierende Backsteinfassade vorgelegt wurde, so dass es nunmehr den Eindruck eines Massivbaus erweckt.

- Hainbuchen-Laubengang am Schloss

- Liebfrauenkirche

- Knabenschule von 1707

- Ecksteinmühle

- Ehem. Königliches Amtsgericht mit Criminal-Gefangenenhaus

Bauwerke in den Ortsteilen

- St. Osdag (Mandelsloh)

- Hufschmiede Helstorf

- Bockwindmühle Dudensen

- Wassermühle Laderholz

- Zehntscheune Amedorf

- Kloster Mariensee

- Johanneskapelle Metel

- Rittergut Evensen

- Kapelle Esperke

- St. Gorgonius Niedernstöcken

- Geburtshaus von Gerhard von Scharnhorst (Bordenau)

Parks

Im Ort gibt es eine Parkanlage auf dem Festungsplateau von Schloss Landestrost. Bekannt ist der nahe gelegene Naturpark Steinhuder Meer.

Naturdenkmäler

Bekannt ist das Naturschutzgebiet Blankes Flat mit einem Moorsee.

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaft

Die Kaufkraft (Summe des verfügbaren Einkommens) beträgt 18.576 € je Einwohner (2006) und die Kaufkraftkennziffer beträgt derzeit 119,5 (gegenüber dem Bundesdurchschnitt mit 100). Die Arbeitslosenquote beträgt 6,3 % (Stand: März 2012).

Verkehr

Neustadt ist an der Bundesstraße B 6 gelegen. Im Ort beginnt die B 442, die in südlicher Richtung nach Coppenbrügge führt.

Der Bahnhof Neustadt am Rübenberge liegt an der Bahnstrecke Bremen–Hannover. Er wird im Personennahverkehr stündlich im Wechsel vom RE 1 Norddeich Mole – Hannover Hbf und dem RE 8 Bremerhaven-Lehe – Hannover Hbf bedient. Weiter hält die S-Bahn Hannover mit der S 2 Nienburg – Haste im Stundentakt in Neustadt.

| Linie | Verlauf | Takt | Betreiber |

|---|---|---|---|

| RE1 | Norddeich Mole – Emden – Leer – Oldenburg – Bremen – Verden – Nienburg – Neustadt am Rübenberge – Hannover Hbf | 120 min (mit RE 8 Stundentakt Bremen–Hannover) | DB Regio Nord |

| RE8 | Bremerhaven-Lehe – Bremerhaven – Bremen – Verden – Nienburg – Neustadt am Rübenberge – Hannover Hbf | 120 min (mit RE 1 Stundentakt Bremen–Hannover) | DB Regio Nord |

| S 2 | Nienburg (Weser) – Linsburg – Hagen (Han) – Eilvese – Neustadt am Rübenberge – Poggenhagen – Wunstorf – Dedensen-Gümmer – Seelze – Letter – Hannover-Leinhausen – Hannover-Nordstadt – Hannover Hbf – Hannover Bismarckstraße – Hannover-Linden/Fischerhof – Hannover-Bornum – Empelde – Ronnenberg – Weetzen – Lemmie – Wennigsen (Deister) – Egestorf (Deister) – Kirchdorf (Deister) – Barsinghausen – Winninghausen – Bantorf – Bad Nenndorf – Haste (Han) Stand: Fahrplanwechsel Juni 2022 | 60 min | Transdev Hannover |

Die Bahnhöfe Hagen (Han), Eilvese und Poggenhagen werden ausschließlich von der S 2 bedient. Die Binnenerschließung, die Verbindung der Ortsteile untereinander und mit einigen Nachbarorten übernehmen Buslinien der Regiobus Hannover. Neustadt liegt dabei im Tarifverbund des Großraum-Verkehr Hannover.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Erich I. (1470–1540), Herzog zu Braunschweig-Lüneburg und regierender Fürst von Calenberg-Göttingen

- Burkhard Mithoff (1501–1564), Mediziner und Mathematiker

- Friedrich Dedekind (um 1525–1598), Theologe und Schriftsteller

- Euricius Dedekind (1554–1619), Komponist

- Henning Dedekind (1562–1626), Komponist

- Theodor Berckelmann (1576–1645), lutherischer Theologe und lateinischer Dichter

- Johann Wissel (1584–1656), Rechtswissenschaftler und Politiker

- Heinrich Wideburg (1587–1648), lutherischer Theologe und Mathematiker

- Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748–1776), Dichter im Umfeld des Hainbundes, geboren im Stadtteil Mariensee

- Gerhard von Scharnhorst (1755–1813), preußischer General, geboren im Stadtteil Bordenau

- Charlotte Friederike Amalie Klünder, (1776–1848), Wohltäterin und gesundheitliche Aufklärerin

- Friedrich Leopold Hornbostel (1785–1852), deutscher Verwaltungsjurist und Abgeordneter

- Johann („Iwan“) von Stietencron (1811–1873), Fürstlich Lippischer Kammerherr, Politiker im Fürstentum Lippe

- Ludwig Enneccerus (1843–1928), Mitinitiator des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)

- Karl F. H. Stadtländer (1844–1916), Jurist und Politiker (NLP) und als Senator und Bürgermeister in Bremen tätig

- Maximilian von Engelbrechten (1851–1911), preußischer Offizier, zuletzt Generalleutnant

- George von Engelbrechten (1855–1935), preußischer General der Infanterie

- Hildegard von Rheden (1895–1987), Politikerin (DRP), Mitglied des Niedersächsischen Landtags

- Karl Grabenhorst (1896–1983), Architekt und preußischer Baubeamter

- Georg Grabenhorst (1899–1997), Schriftsteller

- Friedrich Meyer (1910–1975), Politiker (SPD), Landrat des Landkreises Neustadt und Mitglied des Niedersächsischen Landtags, geboren im Ortsteil Mardorf

- Wilhelm Rahlfs (1938–2014), Politiker (FDP)

- Wolfgang F. Kersten (* 1954), Kunsthistoriker

- Sabine Postel (* 1954), Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin

- Dieter Bartels (1955–2020), Clown- und Schauspiellehrer

- Friedrich Temps (* 1955), Chemiker und Hochschullehrer

- Detlef Selhausen (* 1955), Jurist und Ministerialbeamter

- Cord Dreyer (* 1962), Journalist

- Jens Rehländer (* 1962), Journalist und Autor

- Andreas Höhn (* 1965), Schallplatten- und CD-Produzent, Inhaber von Höhnie Records, Mitgründer der Punk-Bands Rasta Knast, Pissed Spitzels, Psychisch instabil und andere

- Susanne Grote (* 1969), Politikerin (SPD)

- Tanja Weiß (* 1969), Autorin und Dozentin

- Sven Ambrosy (* 1970), Politiker (SPD), Landrat im Landkreis Friesland

- Jan Katzschke (* 1972), Musiker, Cembalist, Organist und Dirigent

- Melanie Brinkmann (* 1974), Virologin

- Rebecca Schamber (* 1975), Politikerin (SPD)

- Katrin Helwich (1976–2021), Fernsehjournalistin und Redaktionsleiterin des Auslandsjournals beim ZDF

- Aletta Mondré (* 1976), Politologin

- Sami Haddadin (* 1980), Robotiker und Hochschullehrer

- Mustafa Erkan (* 1984), Politiker (SPD, türkische AKP)

- Philipp Winkler (* 1986), Schriftsteller

- Steffen Siepmann (* 1986), Dartspieler

- Moritz Bibow (* 1986), Rapper

- Deniz Ayçiçek (* 1990), Fußballspieler

- Tom Merkens (* 1990), Fußballspieler

- Malte Semisch (* 1992), Handballspieler

- Sebastian Ernst (* 1995), Fußballspieler

- Fynn Arkenberg (* 1996), Fußballspieler

- Rouven Oliver Berg (* 1999), Leichtgewichts-Ruderer

Personen mit Bezug zu Neustadt

- Georg Friedrich Ballhorn (1770–1805), Arzt, Hofmedikus und Impfpionier der Schutzimpfung (Vakzination) in Deutschland

- Fritz Hartmann (1896–1974), Politiker (SPD), Abgeordneter des Ernannten Braunschweigischen Landtages und Oberbürgermeister von Salzgitter

- Joachim Haupt (1900–1989), Politiker (NSDAP)

- Joachim Hackbarth (1906–1977), Pflanzenzüchter und Genetiker

- Friedel Jenny Konitzer (1915–2013), Malerin und Grafikerin

- Michael Baldauf (1918–1997), Politiker (CDU)

- Hans Derben (1927–2009), Politiker (CDU)

- Ingrid M. Pawlowski (1940–2010), Künstlerin für Malerei, Grafik und Skulptur

- Peter Marggraf (* 1947), Bildhauer, Zeichner und Büchermacher

- Uwe Sternbeck (* 1961), Politiker (Grüne), er war von 2004 bis 2019 Bürgermeister dieser Stadt

- Robert Enke (1977–2009), Fußballspieler

- Sebastian Lechner (* 1980), Politiker (CDU), MdL und Stadtratsmitglied

- Wiebke Osigus (* 1981), Politikerin (SPD)

- Dominic Herbst (* 1987), Politiker (Grüne), er ist seit November 2019 Bürgermeister dieser Stadt

Literatur

- Martin Zeiller: Newstatt am Rubenberg. In: Matthäus Merian (Hrsg.): Topographia Ducatus Brunswick et Lüneburg (= Topographia Germaniae. Band 15). 1. Auflage. Matthaeus Merians Erben, Frankfurt am Main 1654, S. 160 (Volltext [Wikisource]).

- Wilhelm Winkel: Geschichte der Stadt Neustadt a. Rbge. Hrsg.: Kreisgruppe Neustadt des Heimatbundes Niedersachsen und der Stadt Neustadt a. Rbge. 1966.

- Hubert Brieden: Juden in Neustadt a/Rbge. Diskriminierung, Verfolgung und Vernichtung einer Minderheit. Hannover 1992.

- Hans-Cord Sarnighausen: Amtsjuristen von 1683 bis 1866 in Neustadt am Rübenberge. In: Genealogie, Deutsche Zeitschrift für Familienkunde. Nr. 4. Degener Verlag, Insingen 2013, S. 715–745.

Weblinks

- Literatur von und über Neustadt am Rübenberge im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Webauftritt der Stadt Neustadt am Rübenberge

- Umfangreiche Sammlung zur Geschichte der Stadt Neustadt am Rübenberge

- Rübenberger Fotos auf Instagram

Einzelnachweise

- Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online Regionaldatenbank, Tabelle A100001G: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Stand 31. Dezember 2021 (Hilfe dazu).

- Unsere Ortschaften stellen sich vor. In: Webseite Stadt Neustadt am Rübenberge. 2018, abgerufen am 22. Juni 2020.

- Einwohner je Ort laut Melderegister. (PDF; 86 kB) In: Webseite Stadt Neustadt am Rübenberge. 31. März 2020, abgerufen am 22. Juni 2020.

- Dietrich Bohnsack: Landschafts- und Urgeschichte. In: Wilhelm Winkel: Geschichte der Stadt Neustadt a. Rbge. 1966, S. 15–20.

- Hans Pupke: Betriebe und Geschäftsunternehmen. In: Wilhelm Winkel: Geschichte der Stadt Neustadt a. Rbge. 1966, S. 369.

- Hans Ehlich: Bauern Bürger brennende Dörfer. In: Calenberger Blätter. Nr. 4. Theo Oppermann Verlag, Wunstorf, S. 130.

- Ein Plan aus dem 18. Jahrhundert, der den Zustand vor dem großen Brand von 1727 wiedergibt, vermerkt nördlich der Festungsanlagen einen „Gartgarten“, über den aber nichts weiter bekannt ist.

- Nancy Kratochwill-Gertich, Antje C. Naujoks: Neustadt am Rübenberge. In: Herbert Obenaus in Zusammenarbeit mit David Bankier und Daniel Fraenkel (Hrsg.): Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen und Bremen. Wallstein Verlag, Göttingen 2005, ISBN 3-89244-753-5, S. 1092 (Digitalisat [abgerufen am 6. Oktober 2019] Ausschnitt aus dem so genannten Brandplan von 1727).

- Wilhelm Havemann: Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg. Band 3. Göttingen 1857, S. 642.

- Friedrich W. Harseim, C. Schlüter (Hrsg.): Statistisches Handbuch für das Königreich Hannover. Schlüter Verlag, 1848, S. 55 (Digitalisat in der Google-Buchsuche [abgerufen am 28. April 2020]).

- Matthias Blazek: Abteilungsführer Karl Coldewe aus Celle. In: Feuerwehr-Journal. 10. Jahrg. September 2010, S. 32 ff.

- Friedrich Lindau: Hannover. Wiederaufbau und Zerstörung. Die Stadt im Umgang mit ihrer bauhistorischen Identität. 2. Auflage. Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover 2001, ISBN 3-87706-607-0, S. 331 (Digitalisat in der Google-Buchsuche [abgerufen am 28. April 2020]).

- Matthias Blazek: Von der Landdrostey zur Bezirksregierung – Die Geschichte der Bezirksregierung Hannover im Spiegel der Verwaltungsreformen. Ibidem-Verlag, Stuttgart 2004, ISBN 3-89821-357-9.

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 198.

- Gustav Neumann (Hrsg.): Das Deutsche Reich in geographischer, statistischer und topographischer Beziehung. 2. Auflage. Band 2. Grg. Ferd. Otto Müller’s Verlag, Berlin 1875, S. 462 (Digitalisat in der Google-Buchsuche [abgerufen am 28. April 2020]).

- Hermann Guthe: Die Lande Braunschweig und Hannover. Klindworth’s Verlag, Hannover 1867, S. 663, Anhang S. 2 (Digitalisat in der Google-Buchsuche [abgerufen am 28. April 2020]).

- Michael Rademacher: Landkreis Neustadt am Rübenberge. Online-Material zur Dissertation, Osnabrück 2006. In: treemagic.org. (Siehe unter: Nr. 39).

- Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.): Amtliches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland – Ausgabe 1957 (Bevölkerungs- und Gebietsstand 25. September 1956, für das Saarland 31. Dezember 1956). W. Kohlhammer, Stuttgart 1958, S. 160 (Digitalisat).

- Niedersächsisches Landesverwaltungsamt (Hrsg.): Gemeindeverzeichnis für Niedersachsen. Gemeinden und Gemeindefreie Gebiete. Eigenverlag, Hannover 1. Januar 1973, S. 24, Landkreis Neustadt am Rübenberge (Digitalisat [PDF; 21,3 MB; abgerufen am 21. Juni 2020]).

- Gemeinden in Deutschland nach Fläche und Bevölkerung. (XLSX; 895 kB) In: Webseite Destatis. Statistisches Bundesamt, 31. Dezember 1975, abgerufen am 6. Oktober 2019 (Siehe unter: Niedersachsen, Nr. 1296).

- Gemeindeverzeichnis – Archiv – Regionale Gliederung – Jahresausgaben – Niedersachsen. (Alle politisch selbständigen Gemeinden im EXCEL-Format). In: Webseite Destatis. Statistisches Bundesamt, abgerufen am 4. November 2019.

- Stadtratswahl Stadt Neustadt am Rübenberge. Region Hannover, 12. September 2021, abgerufen am 30. April 2022.

- Rat der Stadt. In: Webseite Neustadt a. Rbge. Abgerufen am 2. Oktober 2017.

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); § 46 – Zahl der Abgeordneten. In: Niedersächsisches Vorschrifteninformationssystem (NI-VORIS). 17. Dezember 2010, abgerufen am 6. Oktober 2019.

- Wahlergebnis auf Wahlergebnisse.Region-Hannover.de, Abruf am 26. April 2022

- Liste der Ratsmitglieder, Abruf am 26. April 2022

- Kathrin Götze: Neustadts Ratsfraktion verlässt geschlossen die AfD. In: Hannoversche Allgemeine Zeitung. 9. Juni 2018, abgerufen am 21. Juni 2020.

- Dominic Herbst wird Neustadts neuer Bürgermeister. In: Webseite Neustadt a. Rbge. Abgerufen am 17. November 2019.

- Dominic Herbst. In: kommunalwiki.boell.de. Abgerufen am 4. November 2019.

- Ergebnisse Kommunalwahl 2021 Neustadt a. Rbg. Abgerufen am 28. Juni 2022.

- Wappenentwürfe von Fritz R. Sackewitz. In: Wikimedia Commons. Abgerufen am 30. September 2017.

- Landkreis Hannover (Hrsg.): Wappenbuch Landkreis Hannover. Selbstverlag, Hannover 1985, S. 270–271.

- Liebfrauenkirche Neustadt a. Rbge. In: Webseite Liebfrauen & Johannes – Evangelisch-lutherische Kirche in Neustadt. Abgerufen am 2. Oktober 2017.

На других языках

- [de] Neustadt am Rübenberge

[en] Neustadt am Rübenberge

Neustadt am Rübenberge (Low German: Niestadt) is a town in the district of Hannover, in Lower Saxony, Germany. At 357 km2 (138 sq mi), it is the 9th largest settlement in Germany by area (following Berlin, Hamburg and Cologne), though only about 45,000 inhabitants live there. It is in a region known as the Hanoverian Moor Geest.[ru] Нойштадт-ам-Рюбенберге

Нойштадт-ам-Рюбенберге (нем. Neustadt am Rübenberge) — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии