world.wikisort.org - Deutschland

Märkisch Buchholz (bis 1888 meist Buchholz, danach bis 1937 Wendisch Buchholz; niedersorbisch Serbski Bukojc) ist eine Stadt im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg. Sie ist die kleinste Stadt Brandenburgs und die achtkleinste in Deutschland. Die Stadt gehört seit 1992 zum Amt Schenkenländchen.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Brandenburg | |

| Landkreis: | Dahme-Spreewald | |

| Amt: | Schenkenländchen | |

| Höhe: | 42 m ü. NHN | |

| Fläche: | 24,86 km2 | |

| Einwohner: | 841 (31. Dez. 2021)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 34 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 15748 | |

| Vorwahl: | 033765 | |

| Kfz-Kennzeichen: | LDS, KW, LC, LN | |

| Gemeindeschlüssel: | 12 0 61 328 | |

| LOCODE: | DE MBZ | |

| Stadtgliederung: | 1 Stadtteil

3 Wohnplätze | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Münchehofer Straße 1 15748 Märkisch Buchholz | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Arno Winklmann | |

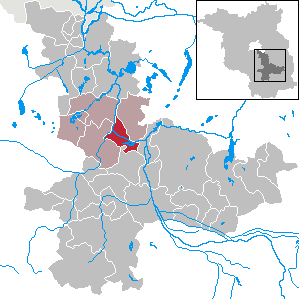

| Lage der Stadt Märkisch Buchholz im Landkreis Dahme-Spreewald | ||

| ||

Geografie

Die Stadt liegt an der Dahme. Im Ortsbereich mündet der Dahme-Umflutkanal in die Dahme. Die Gegend wurde während der Eiszeiten überformt. Die Stadt selber liegt in einer Talsandfläche und bietet mit den Krausnicker Bergen und der dort erhaltenen höchsten geologischen Terrasse im Gebiet einige geografische Besonderheiten. Außerdem befindet sich die Stadt in einem möglichen Abflussgebiet der Spree, welche mit dem Dahme-Umflutkanal ausgenutzt wird.

Stadtgliederung

Zur Stadt Märkisch Buchholz gehört laut ihrer Hauptsatzung der Stadtteil Köthen[2], der sich etwa 6 km südöstlich vom Stadtkern am Südufer des Köthener Sees befindet.

Wohnplätze der Stadt sind Neuköthen am nördlichen Ufer des Köthener Sees, Siedlung auf der linken Seite des Dahme-Umflutkanals sowie Herrlichenrath nördlich von Märkisch Buchholz.[3]

Geschichte

Die Besiedlung des Gebietes um Buchholz ist schon seit der Steinzeit belegt. Es wurden verschiedene Siedlungsplätze im Bereich des Dahmetals, bei Köthen und im weiteren Umfeld gefunden. Bei weiteren Ausgrabungen konnten Urnen, Äxte und Schmuck in die Bronzezeit datiert werden.[4] Die Slawen hinterließen im Bereich des Dorfes Köthen eine Siedlungsstätte. Im Mittelalter siedelten hier überwiegend Wenden (Sorben).

Die Besiedlung der Stadt aus deutscher Sichtweise wird in das 12. und 13. Jahrhundert gelegt. Dabei finden die ersten urkundlichen Nennungen im Konflikt der Markgrafen von Meißen mit dem Markgrafen aus askanischem Hause statt. Es wird vermutet, dass der Ort damals als Burgbefestigung mit einer angeschlossenen Siedlung angelegt war. Diese Vermutung wird durch die erste urkundliche Nennung belegt, welche die Gegend am 3. August 1301 als castrum et oppidum Bucholt beschreibt. Aus dem 13. und 14. Jahrhundert wurden bei Ausgrabungen zahlreiche Gegenstände des täglichen Bedarfs sichergestellt, aber auch die Überreste eines Wehrgrabens.

Der Ort lag in einer sehr konfliktreichen Gegend und wurde bis ins Jahr 1443 mehrmals verkauft, verschenkt, eingenommen oder als Lehen weitergegeben. Auslöser für diese Unruhen dürfte das Aussterben der brandenburgischen Askanier im Jahre 1319 gewesen sein. Erst im Jahre 1443 kam der Ort endgültig zu den Besitzungen des Markgrafen von Brandenburg. Es folgten Jahre relativer Ruhe. Der Dreißigjährige Krieg brachte dem Ort umfangreiche Verwüstungen. Am Ende des Krieges waren von der Bausubstanz nur ärmliche Hütten geblieben. Über 65 % der Bevölkerung waren ausgelöscht worden.

Nach dem Krieg konnte sich allmählich ein Bürgertum etablieren, und es wurde mehr und mehr Gewerbe angesiedelt. 1642 gründete sich als erste Zusammenkunft die Innung der Schneider; 1715 fanden sich die „Weiß-Kuch-Bäcker im Hochhfreyherrlichen Städtlein“ zusammen.[5] Mit dem Niedergang derer von Landsberg und dem Verkauf an den preußischen Staat änderte sich an den Lebensverhältnissen zunächst nur wenig. 1734 gründeten sich auf Initiative des Königs weitere Innungen, darunter die Tischler, Böttcher, Fleischer und das Bauhandwerk. Durch den Stadtbrand im Jahr 1752 wurde die seit mindestens 1346 bestehende Kirche so stark beschädigt, dass sie als Kronenkirche erneuert wurde. Die Stadt wuchs bis zum Jahr 1905 auf 1205 Einwohner an und erlangte eine regionale Bedeutung. Durch die ansässige Poststation war zudem auch eine direkte Verbindung nach Prag und Berlin möglich. Im Südosten der Stadt, wo vom 15. bis 17. Jahrhundert ist der Anbau von Hopfen belegt ist, wurden schon seit dem 16. Jahrhundert mehrere Bürgergärten angelegt.[6] Um 1716 befand sich in Buchholz eine Wassermühle. An sie erinnert heute ein 21 cm starker, im Durchmesser 90 cm großer Mahlstein am Überfallwehr.

Im Zuge von Straßenbauarbeiten wurden Frühjahr 2006 archäologische Untersuchungen im Stadtkern durchgeführt. Nordwestlich der Kirche wurden dabei in größerem Umfang menschliche Bestattungen entdeckt. Dieses Areal gehört zu einer frühneuzeitlichen Erweiterung des Friedhofs, dessen historische Grenzen nicht genau bekannt sind. Die 87 Skelette wurden von der Anthropologin Bettina Jungklaus untersucht.[7][8] Der durch die Freilegung erfasste Ausschnitt der Bevölkerung ist zufällig und darum nicht repräsentativ. Der Sterbegipfel dieses Populationsausschnittes liegt im reiferen Alter. Kinder befanden sich kaum darunter. Das Geschlechterverhältnis ist annähernd ausgewogen. Auffallend ist die recht hohe Krankheitsbelastung. Degenerative Erkrankungen sind häufig, teilweise äußerst stark entwickelt. Der Anteil von Zahnkaries war mäßig hoch, es kann auf eine eher auf Getreide ausgerichtete Mischkost geschlossen werden. Es wurden zwei Fälle von Syphilis nachgewiesen.

Durch die Lage an der Dahme und am Unterspreewald wurde der Ort bereits im 19. Jahrhundert ein beliebter Ausflugsort für die Berliner. So entstanden für einen Ort dieser Größe zahlreiche Restaurants und Hotels.

1863 eröffnete eine Spar- und Darlehenskasse; 1869 gründete sich eine Dampfmühle mit Sägewerk. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wies der Ort mit 3 % einen für die Gegend ungewöhnlich hohen jüdischen Bevölkerungsanteil auf. Die Juden errichteten 1840 einen Friedhof an der Birkenstraße, auf dem bis 1917 bestattet wurde.[9] 1876 betrieb die Firma Schulze & Schramm in der Stadt ein Hobelwerk sowie eine Ölmühle. 1883 kam ein zweites Sägewerk hinzu; 1897/1898 gründete sich eine Molkereigenossenschaft. In den Jahren 1908–1910 entstand der Dahme-Umflutkanal, der zum Bau des Überfallwehrs an der Schützenstraße führte. Ab 1909 wurde der Ort mit städtischem Gas versorgt. 1929 übernahm der Schmiedemeister Friedrich Glomb das Mühlwerk. Er importierte Weizen aus Kanada und lieferte die Mahlerzeugnisse bis nach Berlin. 1935 errichtete Glomb ein 35 m hohes Silo mit einem Fassungsvermögen von 600 Tonnen. Um die Versorgung der Bevölkerung mit Geflügel zu verbessern, baute die Stadt 1936 im Osten der Stadt eine Hühnerfarm, in der unter anderem das Weiße Leghorn gezüchtet wurde.

Bis 1888 hieß die Stadt in amtlichen Veröffentlichungen und im Stadtsiegel in der Regel Buchholz Die Bezeichnung Wendisch Buchholz wurde erst danach amtlich und tauchte zuvor nur in vereinzelten Veröffentlichungen auf.[10] 1937 wurde die Stadt entsprechend der nationalsozialistischen Politik, die sorbische Geschichte und Kultur Ostdeutschlands zu tilgen, von Wendisch Buchholz in Märkisch Buchholz umbenannt. Im Gegensatz zu vielen anderen Orten erhielt der Ort seinen ursprünglichen Namen nie zurück. Nationalsozialisten zerstörten weitgehend den Friedhof der Jüdischen Gemeinde.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Stadt aufgrund ihrer Lage am Rand des Kessels von Halbe stark in Mitleidenschaft gezogen, mehr als 70 % der Bausubstanz wurden innerhalb einer Woche vernichtet. Dabei wurde auch die Mühle zerstört; das Silo blieb jedoch erhalten. Zu DDR-Zeiten errichteten und unterhielten die Grenztruppen der DDR das Pionier-Ferienlager „Egon Schultz“.

1990 musste die Hühnerzucht geschlossen werden. 1994 entstand nordwestlich des Stadtzentrums ein Tierheim, das Platz für bis zu 120 Tiere bietet. In den Jahren 1999 bis 2002 sanierte die Stadt das Überfallwehr. Am 18. August 2012 gründete sich das Franz Fühmann Literatur- und Begegnungszentrum Märkisch Buchholz e.V., das im historischen Schulgebäude seit dieser Zeit zahlreiche Veranstaltungen durchführt.

Märkisch Buchholz gehörte seit 1836 zum Kreis Beeskow-Storkow in der Provinz Brandenburg und ab 1952 zum Kreis Königs Wusterhausen im DDR-Bezirk Potsdam. Seit 1993 liegt die Gemeinde im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald.

Bevölkerungsentwicklung

|

|

|

|

Gebietsstand des jeweiligen Jahres, Einwohnerzahl: Stand 31. Dezember (ab 1991)[11][12][13], ab 2011 auf Basis des Zensus 2011

Politik

Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung von Märkisch Buchholz besteht aus neun Stadtverordneten und dem ehrenamtlichen Bürgermeister. Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 führte zu folgendem Ergebnis:[14]

| Partei / Wählergruppe | Stimmenanteil | Sitze |

|---|---|---|

| Heimatverein Märkisch Buchholz | 31,2 % | 3 |

| Buchholz: Offen und bunt | 17,2 % | 2 |

| Einzelbewerber René Altreuther | 17,2 % | 1 |

| Einzelbewerber Ingo König | 13,2 % | 1 |

| Einzelbewerber Klaus-Dieter Schwarz | 9,5 % | 1 |

| SPD | 7,4 % | 1 |

| Einzelbewerber Kai Müller | 4,3 % | – |

Der Stimmenanteil René Altreuthers entspricht zwei Sitzen. Daher bleibt nach § 48 (6) des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes[15] ein Sitz in der Stadtverordnetenversammlung unbesetzt.

Bürgermeister

- 1998–2008: Karl-Heinz Haucke[16]

- 2008–2019: Bianca Urban (Buchholz: Offen und bunt)[17]

- seit 2019: Arno Winklmann

Winklmann wurde in der Bürgermeisterwahl am 26. Mai 2019 ohne Gegenkandidat mit 81,9 % der gültigen Stimmen für eine Amtszeit von fünf Jahren[18] gewählt.[19]

Wappen

Das Wappen wurde am 20. August 1999 genehmigt.

Blasonierung: „In Silber neben einer rechten blauen Flanke, belegt mit einem aufgerichteten, linksgewendeten silbernen Hecht und überhöht von einer aufgerichteten fünfendigen goldenen Hirschstange, eine bewurzelte grüne Buche.“[20]

Sehenswürdigkeiten

In der Liste der Baudenkmale in Märkisch Buchholz und in der Liste der Bodendenkmale in Märkisch Buchholz stehen die in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen Kulturdenkmale.

- Dorfkirche Märkisch Buchholz aus dem Jahr 1753, die auf einen Vorgängerbau aus dem 14. Jahrhundert zurückgeht. Sie wurde von August Wilhelm von Preußen, dem jüngeren Bruder von Friedrich II., finanziert. Das Bauwerk konnte in den 2000er Jahren sukzessive saniert werden. Im Innern befinden sich eine denkmalgeschützte Taufschale sowie eine Turmspitze mit den Initialen AW des Kirchenpatrons. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg von der Turmspitze geschossen.

- Überreste des Jüdischen Friedhofs von 1840 an der Birkenstraße

- Dahmeblick nordwestlich des Stadtkerns, ermöglicht einen Ausblick auf den Zusammenfluss der Dahme mit dem Spree-Dahme-Umflutkanal.[9]

- Überfallwehr, denkmalgeschützt, überbrückt einen Höhenunterschied von 5,5 Metern zwischen Ober- und Unterwasser. Die Wehröffnung hat eine Breite von 12 Metern, das Doppelschütz von 2 Metern. Die maximal zulässige Wasserabführung beträgt 35 m³/s. Um Aalen ein Passieren des Wehrs zu ermöglichen, baute die Stadt eine Aalleiter als Aufstieg sowie ein Aalrohr als Abstieg. Zur Förderung des Tourismus entstand weiterhin eine elektrische Bootsschleppe.[21]

- Gedenkstein für den Schriftsteller Franz Fühmann, der ab 1959 in der Stadt arbeitete, an der Leibscher Chaussee. Ihm zu Ehren ist auch die ehemalige Schule benannt, die seit 2012 als Begegnungsstätte dient.

- Lesefährten Waldweisen, rund 20 km langer touristischer Lehrpfad, der größtenteils entlang der Dahme führt. Der Landesbetrieb Forst Brandenburg hat entlang des Weges gemeinsam mit dem österreichischen Künstler Wolfgang Georgsdorf insgesamt 50 Tafeln mit literarischen Texten aufgestellt, die alle das Thema Wald aufgreifen, darunter Texte von Goethe, Canetti, Matthias Claudius, Shakespeare und Alexander von Humboldt.

- Stadtrundwanderweg durch Wälder und Äcker um den Ort herum, 7,5 km lang. An der Begegnungsstätte kann ein Abstecher zum jüdischen Friedhof vorgenommen werden. Der Weg ist mit einem rechteckigen, grünen Balken auf weißem Grund markiert.

- Der Dahme-Radweg führt von Halbe kommend aus in Richtung Hammer durch den Ort. Am Dahme-Umflutkanal verläuft ein Teil des 66-Seen-Wanderwegs.

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaft

Die ansässigen Unternehmen dienen vor allem der Versorgung der Bevölkerung und der Touristen. Daneben gibt es einige Kleinbetriebe im Bereich der Renovierung/Modernisierung und des Neubaus von Häusern. Im primären Sektor gibt es noch die Fischerei in Köthen und einige kleine Holzfirmen.

Verkehr

Märkisch Buchholz ist durch die B 179 über Königs Wusterhausen an Berlin angeschlossen. Die Landesstraße L 74 verbindet die Stadt mit der Anschlussstelle Teupitz an der A 13.

Der direkte Wasserweg nach Berlin führt über die Dahme. Eine Schiffsverbindung wurde bis Ende der 1990er Jahre von der Stern und Kreisschiffahrt aus Berlin angeboten.

Sport und Vereinswesen, Kultur

- SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz e. V., 1899 als Radfahrverein gegründet, bietet im Jahr 2016 ein breites Sportangebot, darunter Tischtennis, Badminton, Volleyball, Kegeln, Seniorengymnastik, Aerobic, Gesundheitssport und Seniorentanz.

- Freiwillige Feuerwehr Märkisch Buchholz mit dem Feuerwehrverein Märkisch Buchholz 1900 e. V.

- Wasserwanderrastplatz mit Kanustation entlang der Dahme

- Das Franz Führmann Begegnungszentrum hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, „Kunst und Kultur breitenwirksam regional und überregional“ zu fördern. Die Literaturvermittlung für Kinder und Jugendliche soll gestärkt und das kulturelle Erbe Führmanns bewahrt werden.[5] Im Schulgebäude unterhält der Verein seit 2012 eine 1997 von der Lehrerin Irmgard Pöche (1931–2013) gegründete Begegnungsstätte und erweiterte das Angebot um eine Bibliothek sowie ein Literaturcafé. Der auch in Märkisch Buchholz vertretene Franz Fühmann Freundeskreis ist (ältester) Bestandteil des Internationalen Franz Fühmann Freundeskreises

Persönlichkeiten

- Franz Fühmann (1922–1984), Schriftsteller, lebte und arbeitete in Märkisch Buchholz und ist dort auch bestattet

- Gerd Modrow (* 1938), Bahnradsportler, lebt in Märkisch Buchholz

Weblinks

- Amt Schenkenländchen

- Stadtseite des Fremdenverkehrsvereins

- Märkisch Buchholz in der RBB-Sendung Landschleicher vom 8. Juni 2014

Einzelnachweise

- Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg 2021 (Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen, bezogen auf den aktuellen Gebietsstand) (Hilfe dazu).

- Hauptsatzung der Stadt Märkisch Buchholz

- Das Dienstleistungsportal der Landesverwaltung Brandenburg. Abgerufen am 25. Oktober 2016.

- Geschichte, Webseite des Fremdenverkehrsvereins Märkisch Buchholz, abgerufen am 21. Dezember 2015.

- Fremdenverkehrsverein Tor zum Spreewald (Hrsg.): „Willkommen in Märkisch Buchholz/Köthen – Tor zum Spreewald“, 1. Auflage, März 2017, S. 30.

- Informationstafel des Heimatvereins Märkisch Buchholz: Zur Geschichte der Gemarkung 2, aufgestellt östlich der Sperrschleuse, Inaugenscheinnahme im Dezember 2015.

- Projekt Märkisch-Buchholz. In: anthropologie-jungklaus.de. Abgerufen am 4. Juni 2017.

- Bettina Jungklaus: Archäologische und anthropologische Untersuchungen in Märkisch-Buchholz, Landkreis Dahme-Spreewald. In: Einsichten, Archäologische Beiträge aus dem Süden des Landes Brandenburg 2006/2007. Nr. 18. Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Wünsdorf 2008, ISBN 978-3-910011-50-2, S. 267–271.

- Stadtrundwanderung Märkisch Bucholz, Webseite des Fremdenverkehrsvereins Märkisch Buchholz, (PDF), abgerufen am 21. Dezember 2015.

- Joachim Schölzel: Historisches Ortslexikon für Brandenburg. Band IX: Kreis Beeskow-Storkow. Verlag Klaus-D. Becker, Potsdam 2021, ISBN 978-3-88372-310-5, S. 43.

- Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005. Landkreis Dahme-Spreewald, S. 22–25

- Bevölkerung im Land Brandenburg von 1991 bis 2015 nach Kreisfreien Städten, Landkreisen und Gemeinden, Tabelle 7

- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Statistischer Bericht A I 7, A II 3, A III 3. Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg (jeweilige Ausgaben des Monats Dezember)

- Ergebnis der Kommunalwahl am 26. Mai 2019

- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz § 48

- Ergebnisse der Kommunalwahlen 1998 (Bürgermeisterwahlen) für den Landkreis Dahme-Spreewald (Memento vom 10. April 2018 im Internet Archive)

- Kommunalwahlen im Land Brandenburg am 28.09.2008. Bürgermeisterwahlen, S. 8

- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, § 73 (1)

- Ergebnis der Bürgermeisterwahl am 26. Mai 2019

- Wappenangaben auf dem Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg

- Informationstafel Überfallwehr Märkisch Buchholz am Wehr, Inaugenscheinnahme im Dezember 2015.

На других языках

- [de] Märkisch Buchholz

[en] Märkisch Buchholz

Märkisch Buchholz is a small town in the Dahme-Spreewald district, in Brandenburg, Germany. It is situated on the river Dahme, 20 km northwest of Lübben (Spreewald) and resp. 50 km southeast of Berlin.[ru] Меркиш-Буххольц

Ме́ркиш-Бу́ххольц (нем. Märkisch Buchholz) — город в Германии, в земле Бранденбург.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии