world.wikisort.org - Deutschland

Angermünde () ist eine Kleinstadt im Landkreis Uckermark im Bundesland Brandenburg von Deutschland. Seit 2010 trägt sie das Prädikat staatlich anerkannter Erholungsort.[2][3]

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Brandenburg | |

| Landkreis: | Uckermark | |

| Höhe: | 51 m ü. NHN | |

| Fläche: | 324,24 km2 | |

| Einwohner: | 13.696 (31. Dez. 2021)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 42 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 16278 | |

| Vorwahlen: | 03331, 033334 (Bruchhagen, Neuhaus, Steinhöfel, Schmiedeberg, Wilmersdorf), 033335 (Frauenhagen, Mürow), 033336 (Greiffenberg, Günterberg), 033337 (Altkünkendorf, Wolletz), 033338 (Gellmersdorf, Stolpe, Crussow), 033365 (Bölkendorf), 038961 (Biesenbrow) | |

| Kfz-Kennzeichen: | UM, ANG, PZ, SDT, TP | |

| Gemeindeschlüssel: | 12 0 73 008 | |

| LOCODE: | DE AMU | |

| Stadtgliederung: | 23 Ortsteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Markt 24 16278 Angermünde | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Frederik Bewer (parteilos) | |

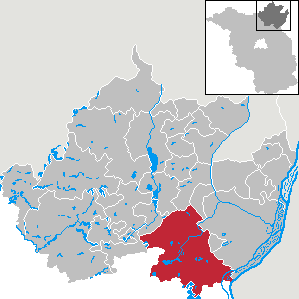

| Lage der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark | ||

| ||

Geografie

Angermünde zählt mit rund 324 km² zu den flächengrößten Gemeinden Deutschlands. Dies entspricht etwa der Größe Bremens oder Dresdens.

Geografische Lage

Die Stadt liegt etwa 80 km nordöstlich von Berlin, in der Uckermark zwischen Schorfheide-Chorin und Oder. Sie bildet den Südosten des Landkreises Uckermark, grenzt im Süden an den Landkreis Barnim und im Osten, in der Gemarkung Stolpe fast an die Republik Polen.

Stadtgliederung

Neben der Kernstadt besteht Angermünde aus 23 Ortsteilen.[4] Bei den allermeisten handelt es sich um eingegliederte Gemeinden des ehemaligen Amts Angermünde-Land.[5] Eine Besonderheit stellt Greiffenberg dar. Sie war eine der kleinsten Städte Deutschlands und ist heute eine „Stadt in der Stadt“.

Dazu kommen 40 Wohnplätze[4] mit z. T. eigener Geschichte: Altenhof, Augustenfelde, Ausbau, Ausbau Mürower Straße, Ausbau Pinnower Weg, Ausbau Welsower Weg, Bauernsee, Blumberger Mühle, Breitenteicher Mühle, Friedrichsfelde, Gehegemühle, Glambecker Mühle, Greiffenberg Siedlung, Grumsin, Henriettenhof, Klein Frauenhagen, Leistenhof, Leopoldsthal, Linde, Lindenhof, Louisenhof, Luisenthal, Mürow-Oberdorf, Neu-Günterberg, Neuhaus, Neuhof, Peetzig, Rosinthal, Schäferei, Sonnenhof, Sternfelde, Stolper Mühle, Thekenberg, Waldfried, Waldfrieden, Wilhelmsfelde, Wilhelmshof, Ziethenmühle und Zollende.

Abgegangen sind die Wohnplätze Erichshagen, Heinrichshagen, Kreuz, Krummensee und Siebershof.

Nachbargemeinden

Angermünde grenzt an folgende Gemeinden (im Uhrzeigersinn, von Norden beginnend): Oberuckersee, Gramzow, Zichow, Schwedt/Oder, Pinnow, Lunow-Stolzenhagen, Parsteinsee, Chorin, Ziethen, Althüttendorf, Joachimsthal, Friedrichswalde, Temmen-Ringenwalde und Flieth-Stegelitz.

Geologie und Geomorphologie

Der östliche Zipfel erreicht das Untere Odertal, ansonsten gehört die Stadt zum Uckermärkischen Becken- und Hügelland.[6] Die Oberfläche formte die Weichsel-Kaltzeit während des Pommerschen Stadiums. Deren Haupteisrandlage schwingt sich wie ein Rückgrat von Nordwest nach Südost durch die Landschaft. Die Endmoränenhügelkette gilt als markanteste im östlichen Norddeutschen Tiefland.[7][8] Auf ihr liegt im Grumsiner Forst bei Altkünkendorf der Blocksberg. Er markiert mit 137,4 m die höchste Erhebung in der Uckermark und im gleichnamigen Landkreis. Der wenig östlich gelegene Telegraphenberg (136,4 m) folgt als Nummer Zwei.[9][7] Zwischen Angermünde und Prenzlau löste sich das zusammenhängende Inlandeis auf. Daher hinterließen die drei nachfolgenden Staffeln, darunter die Angermünder, wesentlich schwächere, nur lückenhaft verfolgbare Endmoränen. Die Kraft reichte jedoch für eine deutliche Ausprägung des Ucker-Beckens.[8]

Der Fennoskandische Eisschild verbrachte zahlreiche massive Findlinge rund um Angermünde, die meisten in den Südwesten, in den Grumsiner Forst. Die Größten messen zirka 18, 16 und 13 m³. Alle Drei bestehen aus Gneis-Granit, Letzterer trägt mit Moosseestein einen Eigennamen. Der granitene Gedenkstein auf dem Dorfplatz von Dobberzin weist ein Volumen von etwa 4 m³ auf.[10] Die Stadt wird von der Märkischen Eiszeitstraße gekreuzt.

Gewässer

Der Kernstadt fehlt ein Fließgewässer.[11] Durch die Eingemeindungen rückte Angermünde im Osten an die Oder, genauer die Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße und im Norden an deren Nebenfluss Welse heran. Das Stadtgebiet bereichern zahlreiche uckermärkische Seen.

|

|

|

Naturschutz

Teile des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin liegen im Süden und Westen des Stadtgebiets. Dazu zählt u. a. das Naturschutzgebiet Grumsiner Forst/Redernswalde. Die Endmoränen und kuppigen Grundmoränen bergen zahlreiche, vielfältig entstandene Seen, Moore und Kleingewässer.[12][13] Knapp westlich von Altkünkendorf lohnt ein Besuch des Naturbeobachtungspunkts Große Wiese.[14] Eine der zwei eingebetteten Kernzonen gehört zu Angermünde. Der Grumsiner Forst ist mit rund 657 ha das größte der Totalreservate. Auf Sand und Geschiebelehm dehnen sich vor allem alte Rotbuchenwälder aus, kommen mehrere Orchideenarten, Trollblume und Sumpfporst vor. Hier leben verschiedene bedrohte Tierarten wie Biber, Fischadler, Fischotter, Graukranich, Schwarzstorch, Seeadler und Uhu.[13][12][7] Als naturnahe Bachläufe gelten die Mäander der Welse bei Görlsdorf und der Sernitz bei Greiffenberg.[15] Der Verwaltungssitz des UNESCO-Naturerbes zog 2001 von Eberswalde nach Angermünde.[12]

Der Süden des Nationalparks Unteres Odertal reicht über Stolpe hinaus.[14]

Geschichte

Herkunft des Ortsnamens

Anno 1263 erschien Henricus de Angermunde (CDB, Hauptteil A, Band XIII, Urkunde CCXXVII, S. 482), der Bürger von Stettin bezeugte eine Urkunde.[16][17][18] Die Märkische Fürstenchronik sprach 1267 von Novin-Tangermunde. Die Schreibweisen Neuen Angermünde im Jahr 1286, Nova Angermunde 1292 und Nien Angermunde 1305 ließen die Herkunft des Eigennamens noch erkennen.[16][19] Zuvor hieß 1273 ein Kleriker Johannes dictus de angermunde (CDB, Hauptteil A, Band XI, Urkunde XI, S. 8–9).[17][20] 1277 vermerkte Amtsinhaber Walterus prefectus in Angermünde (CDB, Hauptteil A, Band XIII, Urkunde XXV, S. 220–221).[21] Dann folgte 1286, 1287, 1296, 1305 usw. jeweils die Variante Angermunde.[16][19]

Der Ortsname wurde vom altmärkischen, an der Mündung des Tanger in die Elbe gelegenen Tangermünde übertragen. Der deutsche Flussname steht für ein ‚frisches, kräftig fließendes Wasser‘. Zur Unterscheidung diente zeitweilig der Zusatz Neu. Bald geriet der Zusammenhang in Vergessenheit. Das t wurde als to ‚zu‘, also ‚T(o) Angermünde‘ angesehen und das Gemeinwort Anger hineingedeutet. Der anlautende Buchstabe fiel daher weg.[22][19]

Mittelalter

Zwischen 1210 und 1230 entstand an einer Kreuzung von Handelsstraßen eine Burg, die den neuen deutschen Siedlern Schutz bot. Ebenfalls 1210 wurde die erste Feldsteinkirche (Marienkirche) gebaut. Zwischen 1245 und 1250 entstand die erste Franziskaner-Klosterkirche aus Feldsteinen, die im 15. Jahrhundert aus Backsteinen erneuert wurde. Neun Jahre nach der Verleihung des Stadtrechts durch Markgraf Johann I. 1254,[23] wurde Angermünde 1293 das erste Mal urkundlich erwähnt. 1313 folgte ein allodialer Erwerb aller Seen im Land Stolpe, welche zuvor Griffike von Greiffenberg und Zabel von Badelo gehörten.[17] In der Schlacht von Angermünde 1420 besiegten die Brandenburger die Pommern.

Neuzeit

Im Jahr 1817 wurde Angermünde Kreisstadt des Landkreises Angermünde in der preußischen Provinz Brandenburg. 1842 bekam die Stadt einen Bahnanschluss durch die Berlin-Stettiner Eisenbahn, gefolgt von der Gründung des Gestüts Görlsdorf im Jahr 1883. Am 13. September 1891 wurde an der Westseite des Marktplatzes ein Kriegerdenkmal für die Gefallenen der Einigungskriege nach einem Entwurf von Albert Manthe feierlich enthüllt. Die beiden Standbilder auf dem Sockel stellten die Kaiser Wilhelm I. und Friedrich III. dar; die Gruppe der beiden Kaiser wurde 1893 für die Kriegerdenkmäler in Solingen-Ohligs und Weißwasser wiederholt.

In der Pogromnacht 1938 wurde die Synagoge in der Klosterstraße niedergebrannt. Auch der jüdische Friedhof an der Puschkinallee wurde zerstört. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden am 22. Februar 1945 drei deutsche Soldaten als Wehrmachtsdeserteure gehenkt. Seit 1965 erinnert im Friedenspark ein Gedenkstein an sie. Kurze Zeit später liefen am 27. April 1945 der Bäckermeister Miers und der Juwelier Nölte auf der Straße nach Schwedt den anrückenden sowjetischen Truppen entgegen und übergaben nach kurzen Verhandlungen kampflos die Stadt. Angermünde blieb dadurch von Kriegszerstörungen verschont. Das Kriegerdenkmal auf dem Marktplatz musste jedoch auf Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht von zwangsverpflichteten deutschen Helfern noch im selben Jahr abgerissen werden.

1952 bis 1990 war Angermünde Kreisstadt des Kreises Angermünde im DDR-Bezirk Frankfurt (Oder), dann im Land Brandenburg. Seit der Kreisreform in Brandenburg im Jahr 1993 gehört die Stadt zum Landkreis Uckermark.

Eingemeindungen

Im Jahr 1841 wurde Zuchenberg eingemeindet,[24] es folgten Dobberzin zum 1. Januar 1974[25] und Altkünkendorf zum 31. Dezember 2000.[26]

Zum 26. Oktober 2003 kamen fast alle Gemeinden des Amtes Angermünde-Land hinzu: Altkünkendorf, Biesenbrow, Bölkendorf, Bruchhagen, Crussow, Frauenhagen, Gellmersdorf, Görlsdorf, Greiffenberg, Günterberg, Herzsprung, Kerkow, Mürow, Neukünkendorf, Schmargendorf, Schmiedeberg, Steinhöfel, Stolpe, Welsow, Wilmersdorf und Wolletz, aber nicht Polßen.[27]

Zuvor waren noch Obergreiffenberg nach Greiffenberg zum 1. Januar 1928 und Neuhaus nach Steinhöfel zum 1. Januar 1957 eingemeindet worden.

Bevölkerungsentwicklung

|

|

|

|

Gebietsstand des jeweiligen Jahres, Einwohnerzahl: Stand 31. Dezember (ab 1991)[28][29][30], ab 2011 auf Basis des Zensus 2011

Das starke Bevölkerungswachstum 2005 ist auf die Eingemeindung von 20 davor selbstständigen Gemeinden im Jahr 2003 zurückzuführen.

Politik

Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung von Angermünde besteht aus 22 Mitgliedern und dem stimmberechtigten hauptamtlichen Bürgermeister. Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 führte zu folgendem Ergebnis:[31]

| Partei / Wählergruppe | Stimmenanteil | Sitze |

|---|---|---|

| SPD | 26,0 % | 6 |

| CDU | 15,9 % | 3 |

| Die Linke | 15,3 % | 3 |

| Ländliche Bürgergemeinschaft Angermünde | 14,5 % | 3 |

| Bündnis 90/Die Grünen | 7,4 % | 2 |

| Freie Wählergemeinschaft Angermünder Bürger | 7,1 % | 2 |

| Wählergruppe Angermünde Mitte | 5,5 % | 1 |

| FDP | 3,3 % | 1 |

| Einzelbewerberin Michelle Diebetz | 2,6 % | 1 |

| Einzelbewerberin Skadi Hempel | 1,3 % | – |

| Einzelbewerber Patrick Schulz | 1,2 % | – |

Bürgermeister

- 1989–1998: Wolf-Hugo Just[32]

- 1998–2016: Wolfgang Krakow (SPD)[33]

- seit 2016: Frederik Bewer (parteilos)

Frederik Bewer wurde in der Bürgermeisterstichwahl am 8. Mai 2016 mit 95,3 % der gültigen Stimmen für eine Amtszeit von acht Jahren[34] gewählt.[35] Sein Gegenkandidat Olaf Theiß (SPD) trat zur Stichwahl nicht mehr an.[36]

Wappen

Blasonierung: „In Silber über vier blauen Wellen eine rote Burg mit drei bezinnten Türmen; aus dem größeren Mittelturm wächst ein ein goldenes Hifthorn blasender grün gekleideter Jäger, das offene Tor ist mit einem goldenen Hirschkopf belegt; auf dem rechten Seitenturm ein blauer Spangenhelm mit drei grünen Pfauenfedern, auf dem linken Seitenturm ein roter Adler.“[37]

Das Stadtwappen veränderte sich im Lauf der Zeit mehrfach. Als Vorlage dienten verschiedene Siegel. Eine Urkunde des Klosters Chorin von 1316 zeigt eine gute Darstellung. Die Kombination des pommerschen Helms mit dem brandenburgischen Adler verweist auf die wechselnde Landeszugehörigkeit. Um die zwei Figuren in der Mitte rankt sich eine Sage.[38]

„…Früher war Angermünde von wildreichen Wäldern umgeben, und häufig zogen die Burgherren mit ihren Helfern auf die Jagd. Einmal hatten sie einen stattlichen Hirsch von morgens an gehetzt, aber ohne Erfolg. Erst am Abend gelang es, ihn am Ufer des Mündesees einzukreisen. In seiner Verzweiflung sprang das Tier ins Wasser und schwamm auf die Stadt zu, wo das Wasser bis dicht an die Stadtmauer stand. Dort lief der Hirsch an Land und durch das offene Tor. Auf dem Marktplatz war er mit seinen Kräften am Ende und ließ sich ergreifen. Damit war die Jagd beendet. Ein Jäger eilte zum Tor und blies vom Turm das Halali. Zur Erinnerung wurde der schwimmende Hirsch ins Stadtwappen aufgenommen.“

In seiner jetzigen Form stammt das Wappen aus dem Jahr 1976.[38] Die Genehmigung erfolgte am 3. Januar 1995.[40]

Städtepartnerschaften

- Espelkamp in Nordrhein-Westfalen

- Lügde in Nordrhein-Westfalen

- Strzelce Krajeńskie in Polen

- Żurrieq auf Malta

Sehenswürdigkeiten und Kultur

Bauwerke

In der Liste der Baudenkmale in Angermünde stehen die in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen Baudenkmale.

Altstadt

Das historische Erscheinungsbild der Altstadt blieb weitgehend erhalten. Angermünde ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkernen“ im Land Brandenburg. Das 1990 ins Leben gerufene Sanierungsprogramm lief 2007 aus. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Gebäude in der Innenstadt saniert. Unter ihnen dominieren das Franziskaner-Kloster und die Sankt-Marien-Kirche.

- Stadtpfarrkirche Sankt Marien, gotische, dreischiffige Hallenkirche, teilweise ausgemalt (evangelisch-uniert)

- Rathaus, zweigeschossiger verputzter Bau mit barocker Fassade, entstand 1699 auf den Fundamenten eines gotischen Vorgängers. Der ursprünglich fünfachsige Bau wurde 1711 und 1712 um zwei weitere Achsen erweitert. In den Jahren 1992 bis 1999 erfolgte eine umfangreiche Sanierung. Vor dem Gebäude befindet sich ein Brunnen des Künstlers Christian Uhlig. Er gewann im Zuge der Neugestaltung des Marktes 1994 den Wettbewerb Marktbrunnen Angermünde.

- Ratswaage, 1752 errichtet, um große Waren wie Wollballen mit Hilfe der Ratswaage zu wiegen. Seit dem Jahr 2000 ist sie Sitz der Tourismusinformation.

- Franziskaner-Klosterkirche Peter und Paul

- Pulverturm mit Stadtmauer

- Reste der ehemaligen Stadtburg (Anfang 13. Jahrhundert errichtet) in der Nordwestecke der Stadt

- Heilig-Geist-Kapelle (15. Jahrhundert, dreijochige Saalkirche mit Sterngewölbe)

- Martinskirche, erbaut 1854 (Altlutheraner, heute SELK)

- Stadtpfarrkirche St. Marien

- Marktplatz mit Rathaus

- Fachwerkhaus am Markt

- Franziskaner-Klosterkirche Peter und Paul

- Pulverturm

- Heilig-Geist-Kapelle

- Martinskirche

- Stadtmauer am Kaisergarten

- „GeschlossenOffen“ von Christian Uhlig

Vorstädte

- Alte Mälzerei

Eingemeindetes Umland

- Burg Greiffenberg

- Burg Stolpe

- Blumberger Mühle

- Einige mehr oder weniger restaurierte Gutshäuser, z. B.:

- Altkünkendorf

- Kerkow

- Mürow

- Mehrere Dorfkirchen:

- Bölkendorf

- Dobberzin

- Frauenhagen

- Greiffenberg

- Gellmersdorf

- Mürow

- Welsow

- Fernmeldeturm Angermünde (bei Altkünkendorf)

- Gutshaus Altkünkendorf

- Stüler-Kirche in Altkünkendorf

- Dorfkirche Gellmersdorf

- Dorfkirche Bölkendorf

- Ruine der Burg Greiffenberg in Günterberg

Geschichtsdenkmale

- Zur Erinnerung an das nicht mehr erhaltene Seetor hat die Stadt einen behauenen Findling in Form des Tors sowie eine Informationstafel an der Seestraße/Ecke Wasserstraße aufgestellt. Ähnliche Findlinge erinnern an das Berliner Tor, das Schwedter Tor sowie das Prenzlauer Tor, die ebenfalls abgerissen wurden.

- Seit 1950 erinnert hinter den Gräbern von drei erhängten Kriegsdienstverweigerern auf dem Friedhof an der Schwedter Straße ein Denkmal an Widerstand und Opfer des Faschismus[41]

- Denkmal von 1964 auf dem ehemaligen jüdischen Friedhof auf einer Anhöhe östlich der Bundesstraße 198 nördlich des Ortsteils Günterberg, wo die jüdische Gemeinde Greiffenberg 1809 ihren Friedhof anlegte

Museen

- Heimatmuseum Angermünde Hoher Steinweg 17/18[42]

- Franziskanerkloster, Teile der Sammlung des Heimatmuseums[43]

- Heimatstube und Schmiedemuseum Schmargendorf

- NABU-Informationszentrum Blumberger Mühle

- Fluginformationszentrum (FIZ) in Gellmersdorf

Kulturelle Einrichtungen

- Kreiskulturhaus Angermünde, nach 1945 bis 1991[44]

- Stadtarchiv Angermünde, gegründet 1972[45]

- Stadtbibliothek Angermünde, gegründet 1946 als Stadt- und Kreisbibliothek[44]

Naherholung

Der 1963 gegründete Tierpark Angermünde ist der einzige Zoo in der Uckermark. Er beherbergt auf einer Fläche von 7 ha etwa 250 Tiere in 45 Arten aus allen Kontinenten. Als Besonderheit gibt es hier alle sechs Kamelarten: Dromedar, Trampeltier, Guanako, Lama, Alpaka und Vikunja. Der Tierpark beteiligt sich am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) mit der Haltung von Vikunjas und Lisztäffchen.

Regelmäßige Veranstaltungen

Auf Initiative des Altkünkendorfer Künstlers Joachim Karbe treffen sich seit 1991 alle zwei Jahre Bildhauer aus ganz Europa zum Angermünder Hartgesteinsymposium. Als Material für ihre Arbeiten verwenden die Künstler die uckermärkischen Findlinge. Die großen Granitsteine hinterließ die letzte Kaltzeit vor etwa 10.000 Jahren. Die Kunstwerke werden jeweils für zwei Jahre am Mündesee sowie inzwischen auch an verschiedenen Plätzen in der Altstadt und an der Mündeseepromenade ausgestellt.

- Uckermärkische Blasmusiktage – Volksfest jedes Jahr Anfang Juni

- Energie Open Air – Pop- und Rockfest im nahegelegenen Strandbad Wolletzsee im August (ca. 5000 Besucher jährlich)

- Angermünder Gänsemarkt – jährlich am zweiten Adventswochenende

- Kinderweihnachtsmarkt – (jährlich am dritten Adventswochenende)

Wirtschaft und Infrastruktur

Unternehmen

In der Gegend zwischen Biesenbrow und Greiffenberg existierten mehrere Binnensalzstellen. Die dort betriebenen Salzsiedereien wurden wahrscheinlich im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) zerstört.[46]

- Hemme Milch GmbH & Co KG mit Hofcafé

Obwohl die Stadt noch einige Betriebe der traditionellen Industrie beherbergt, setzt sie verstärkt auf den Tourismus. Die hohe Arbeitslosigkeit zwang viele Angermünder zur Abwanderung in wirtschaftsstärkere Gebiete Deutschlands.

Verkehr

Straßenverkehr

Im Mittelalter kreuzten sich südlich des Mündesees drei Handelsstraßen: 1) Prenzlau–Gramzow–Oderberg, 2) Templin–Schwedt und 3) Berlin–Eberswalde–Welsefurt bei Stendell–Stettin. Die Verlegung Letzterer von Niederfinow nach Eberswalde anno 1317 stärkte auch Angermünde. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts verlief die alte Heer- oder Poststraße Berlin–Stettin wieder über Schwedt, ein Abzweig band Stolpe an. 1826 eröffnete die Chaussee Berlin–Stettin, 1830 Angermünde–Prenzlau.[47][48]

Durch Angermünde führen die Bundesstraßen B 2 nach Schwedt, B 158 nach Bad Freienwalde und B 198 von Joachimsthal nach Prenzlau. Die Landesstraße L 28 leitet nach Passow. Die Autobahnanschlussstellen Joachimsthal und Pfingstberg der A 11 Berlin–Stettin sind rund 16 beziehungsweise 19 Kilometer von der Kernstadt entfernt.

Mit dem Uckermärkischen Radrundweg, dem Radfernweg Berlin–Usedom und dem Oder-Neiße-Radweg ist die Stadt Angermünde an drei wichtige Radfernwege angebunden. Zuletzt wurde die Lücke im Radweg Berlin–Usedom zwischen den Blumberger Teichen sowie den Ortsteilen Görlsdorf und Peetzig Ende 2007 ausgebaut.

Bahnverkehr

Der Bahnhof Angermünde ist einer der wichtigsten Verkehrsknoten im Nordosten Brandenburgs. Bahnstrecken gehen von Berlin aus über die Angermünde-Stralsunder Eisenbahn nach Stralsund, über die Berlin-Stettiner Eisenbahn nach Stettin sowie über die Angermünde-Schwedter Eisenbahn nach Schwedt (Oder). Da die Strecke Richtung Stettin nicht elektrifiziert ist, müssen Reisende hier auf Dieselzüge umsteigen.

Den Bahnhof Angermünde bedienen folgende Regional-Express- und Regionalbahnlinien:

- RE 3 Stralsund / Schwedt (Oder)–Berlin–Falkenberg (Elster) / Lutherstadt Wittenberg

- RE 66 Berlin-Lichtenberg–Szczecin Główny

- RB 61 Angermünde–Schwedt (Oder)

- RB 62 Angermünde–Prenzlau

- RB 66 Angermünde–Szczecin Główny

Züge der RB 62 halten auch am Bahnhof Wilmersdorf (b Angermünde).

Die 30 Kilometer lange Bahnstrecke Angermünde–Bad Freienwalde wurde am 30. November 1997 stillgelegt. Überlegungen, sie touristisch mit Draisinen – wie Fürstenberg–Templin – zu nutzen, wurden verworfen.

Schiffsverkehr

Das seit dem Hochmittelalter von Angermünde aus exportierte Getreide wurde über die Oder nach Stettin verschifft. Als nächstgelegener Hafen diente Stolpe. 1350 bekam erstere Stadt in Schwedt die Zollfreiheit zugesichert.[48]

Bildung

Schulen

- Gustav-Bruhn-Grundschule

- Puschkin-Grundschule

- Freie Schule Angermünde: Vorschule, Grundschule und Oberschule

- Ehm-Welk-Gesamtschule

- Einstein-Gymnasium Angermünde

- Allgemeine Förderschule

Berufsschulen

- BSA Private Berufliche Schule Angermünde

- ABW Angermünder Bildungswerk

- Ergotherapieschule „Regine Hildebrandt“ Angermünde

Medien

Vor Ort arbeitet eine Lokalredaktion der Märkischen Oderzeitung, der einzigen Tageszeitung der Region. Alljährlich erscheint als publizistischer Höhepunkt des ausklingenden Kulturjahrs ein von der Stadt herausgegebener Heimatkalender Angermünde. Der in Prenzlau ansässige Lokalfernsehsender Uckermark TV (bis Januar 2011 TV Angermünde Lokal) sendet auch hiesige Lokalinformationen.

Sport

- Angermünder FC (spielt in der Saison 2019/20 in der Fußball-Landesklasse Nord)

- TSG Angermünde (Volleyball, Boxen, Ju-Jutsu, Judo, Schach, Gewichtheben)

- Handballclub 1952 Angermünde

- Volleyball Club Angermünde

- Eisenbahner Sportverein 49 (Laufgruppe, Tischtennis)

- Paintballhof Angermünde

- weitere Vereine in den Ortsteilen

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

- Ehm Welk (1884–1966), Schriftsteller

Söhne und Töchter der Stadt

- Tobias Magirus (1586–1652), Professor der Logik und Physik[49]

- Paul Erdmann Isert (1756–1789), Botaniker

- Jean-Pierre Guillaume Catteau-Calleville (1759–1819), Geograph in französischen Diensten

- Friedrich Heinrich von der Hagen (1780–1856), Germanist

- Carl Heinrich Stiller (1782–1850), vom 28. März 1809 bis 1849 Bürgermeister von Angermünde[50]

- Otto Wolff (1794–1877), im Ortsteil Altkünkendorf geborener evangelischer Geistlicher und Autor

- August Julius Streichenberg (1814–1878), Bildhauer

- Frederick Baumann (1826–1921), Architekt in Chicago

- Frieda Amerlan (1841–1924), Schriftstellerin

- Albert Manthe (1847–1929), Bildhauer

- Max Jenne (1848–1921), Apotheker, Unternehmer und Politiker

- Otto Albrecht (1855–1939), evangelischer Pfarrer und Theologe

- Rudolf von Valentini (1855–1925), Politiker, in Crussow geboren

- Hermann Dietrich (1856–1930), Politiker (DNVP), in Schmargendorf geboren

- Georg Knaack (1857–1905), klassischer Philologe und Gymnasiallehrer

- Wilhelm Schleyer (1859–1936), Architekt[49]

- Hans Follmann (1863–1935), Ministerialbeamter

- Johannes Pundt (1864–1943), Radrennfahrer

- Emil Sieg (1866–1951), Indologe und Tocharologe

- Max Dietrich (1870–1916), Kapitän des Norddeutschen Lloyd (NDL)

- Bruno Marwitz (1870–1939), Rechtswissenschaftler

- Louis Müldner von Mülnheim (1876–1945), Hofbeamter Kronprinz Wilhelms von Preußen

- Gustav Bruhn (1889–1944), Politiker (KPD), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

- Hans-Erich Voss (1897–1969), Vizeadmiral im Zweiten Weltkrieg

- Paul Harpe (1902–1983), Politiker (NSDAP)

- Günter Reimann (1904–2005), Ökonom und Journalist

- Hans Henschke (1908–1987), SS-Führer

- Wolfgang Heinze (1911–1945), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

- Heinrich Borgmann (1912–1945), Adjutant von Adolf Hitler

- Hans Joachim Leidel (1915–1962), Arzt und Schriftsteller

- Karl-Heinz Krause (1924–2019), Bildhauer

- Dagobert Krause (1926–2009), Gewerkschafter

- Karin Jeltsch (1935–2017), Politikerin (CDU)

- Bärbel Wachholz (1938–1984), Schlagersängerin

- Manfred Losch (1938–2009), Hammerwerfer

- Sabine Schröder (* 1942), Politikerin (SPD)

- Wolfgang Merzenich (1942–2012), Informatiker

- Hartmut Losch (1943–1997), Diskuswerfer

- Marion Lau (* 1947), Politikerin (SPD)

- Gerlinde Stobrawa (* 1949), Politikerin (Die Linke), in Altkünkendorf geboren

- Joachim Henning (* 1951), Mittelalterarchäologe

- Angelika Noack (* 1952), Ruderin

- Jörg Hammer (1958–2019), Geologe und Hochschullehrer

- Maik Heydeck (* 1965), Boxer

- Thomas Barz (* 1966), Wirbelsäulenchirurg

- Julia Jäger (* 1970), Schauspielerin

Mit der Stadt verbundene Persönlichkeiten

- Eugen von Röder (1808–1888), Landrat in Angermünde

- Alexander von Buch (1814–1885), Landrat in Angermünde

- Wolf-Hugo Just (1940–2013), 1989 erster frei gewählter Bürgermeister[51]

- Christian Uhlig (* 1944), Bildhauer, lebt in Angermünde

- Wilfried Bergholz (* 1953), Schriftsteller, lebt in Gellmersdorf

- Diana Golze (* 1975), Politikerin (Die Linke), wuchs in Angermünde auf

Literatur

nach Autoren / Herausgebern alphabetisch geordnet

- Wolfgang Blaschke, Ingo Nagel: Angermünde und Umgebung. Sutton Verlag, Erfurt 2006, ISBN 978-3-86680-021-2.

- Wolfgang Blaschke (Autor), Dirk Schumann (Archäologie, Baugeschichte): Angermünde. Franziskaner. In: Heinz-Dieter Heimann, Klaus Neitmann, Winfried Schich und Weitere (Hrsg.): Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Band I (= Klaus Neitmann im Auftrag Brandenburgische Historische Kommission und in Verbindung Brandenburgisches Landeshauptarchiv (Hrsg.): Brandenburgische Historische Studien. Band 14). 2 Bände, Be.Bra Wissenschaft Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-937233-26-0, S. 96–102.

- Richard Dietrich: Angermünde (Kr. Angermünde). In: Gerd Heinrich (Hrsg.): Berlin und Brandenburg. Mit Neumark und Grenzmark Posen-Westpreußen (= Handbuch der historischen Stätten. 10. Band; Kröners Taschenausgabe. Band 311). 3., überarbeitete und ergänzte Auflage, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1995, ISBN 3-520-31103-8, S. 6–7.

- Lieselott Enders (Bearbeitung): Historisches Ortslexikon für Brandenburg. Uckermark. Mit einer Übersichtskarte im Anhang (= Friedrich Beck (Hrsg.): Historisches Ortslexikon für Brandenburg. Teil VIII; Veröffentlichungen des Staatsarchivs Potsdam. Band 21). Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1986, ISBN 3-7400-0042-2 (gibt einen Nachdruck von 2012).

- Lieselott Enders: Angermünde. Landkreis Uckermark (36 km ssö Prenzlau). In: Lieselott Enders, Evamaria Engel, Gerd Heinrich, Winfried Schich (Hrsg.): Städtebuch Brandenburg und Berlin (= Peter Johanek, Franz-Joseph Post, Klaus Meyer-Schwickerath im Institut für vergleichende Städtegeschichte an Universität Münster (Hrsg.): Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte. Band 2). Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart / Berlin / Köln 2000, ISBN 3-17-015388-9, S. 4–10.

- Lieselott Enders: Die Uckermark. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft vom 12. bis zum 18. Jahrhundert (= Klaus Neitmann (Hrsg.): Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs. Band 28). 2., unveränderte Auflage, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-8305-1490-9.

- Frauke Gränitz, Luise Grundmann im Auftrag Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig und Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (Hrsg.): Um Eberswalde, Chorin und den Werbellinsee. Eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Eberswalde, Hohenfinow und Joachimsthal (= Landschaften in Deutschland. Werte der deutschen Heimat. Band 64). Böhlau Verlag, Köln / Weimar / Wien 2002, ISBN 3-412-02401-5.

- Kerstin Kirsch: Slawen und Deutsche in der Uckermark. Vergleichende Untersuchungen zur Siedlungsentwicklung vom 11. bis zum 14. Jahrhundert (= Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. an der Universität Leipzig (Hrsg.): Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropas. Band 21). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2004, ISBN 3-515-08604-8.

- Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (Hrsg.): Geologische Übersichtskarte 1 : 100.000. Landkreis Uckermark (= Geologische Übersichtskarte 1 : 100.000. Karte der an der Oberfläche anstehenden Bildungen mit Darstellung ausgewählter Geotope und geologischer Objekte. Karte 4). Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Potsdam 2005, ISBN 978-3-7490-4606-5.

- Ilona Rohowski: Landkreis Uckermark Teil 1: Stadt Angermünde und Amt Oder Welse sowie die Orte Criewen und Zützen (= Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Denkmale in Brandenburg. Band 18.1). Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2016, ISBN 978-3-88462-367-1.

- Angermünde. Flair und Zauber einer Stadt und ihrer Landschaft. Verlagsbuchhandlung Ehm Welk, Angermünde 2008, ISBN 978-3-9811703-1-3.

- Die Heiden von Kummerow und ihre lustigen Streiche. DVD-Filmklassiker. Verlagsbuchhandlung Ehm Welk, Angermünde 2007, ISBN 978-3-9811703-0-6.

- Martin Zeiller: Angermünd. In: Matthäus Merian (Hrsg.): Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae (= Topographia Germaniae. Band 13). 1. Auflage. Matthaeus Merians Erben, Frankfurt am Main 1652, S. 19–20 (Volltext [Wikisource]).

Weblinks

- Angermünde echt natürlich

- Ehm-Welk-Literaturmuseum in Angermünde

- Görlsdorf in der RBB-Sendung Landschleicher vom 21. August 2005

- Frauenhagen in der RBB-Sendung Landschleicher vom 27. Februar 2005

- Energie Open Air

Einzelnachweise

- Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg 2021 (Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen, bezogen auf den aktuellen Gebietsstand) (Hilfe dazu).

- Chronik. Webseite der Stadt Angermünde.

- Presseinformation des Brandenburgischen Ministeriums für Wirtschaft und Energie vom 9. September 2016.

- Stadt Angermünde. Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg:

- Freiwillige Gemeindezusammenschlüsse 1995–2003 (Memento vom 17. Mai 2005 im Internet Archive)

- Gerd W. Lutze (Autor), Lars Albrecht, Joachim Kiesel, Martin Trippmacher (Landschaftsvisualisierung): Naturräume und Landschaften in Brandenburg und Berlin. Gliederung, Genese und Nutzung. Be.Bra Wissenschaft Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-95410-030-9, Uckermark, Eberswalder Urstromtal und Unteres Odertal. Untergliederung. [Einleitung], S. 125 (siehe auch Landkarte S. 126).

- Gerd W. Lutze (Autor), Lars Albrecht, Joachim Kiesel, Martin Trippmacher (Landschaftsvisualisierung): Naturräume und Landschaften in Brandenburg und Berlin. Gliederung, Genese und Nutzung. Be.Bra Wissenschaft Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-95410-030-9, Uckermark, Eberswalder Urstromtal und Unteres Odertal. Untergliederung. Uckermärkisches Becken- und Hügelland, S. 129–134.

- Gerd W. Lutze (Autor), Lars Albrecht, Joachim Kiesel, Martin Trippmacher (Landschaftsvisualisierung): Naturräume und Landschaften in Brandenburg und Berlin. Gliederung, Genese und Nutzung. Be.Bra Wissenschaft Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-95410-030-9, Uckermark, Eberswalder Urstromtal und Unteres Odertal. Entstehungsgeschichte und Geologie, S. 121–123.

- A. Sonntag: Beiheft Geologische Übersichtskarte 1 : 100.000. Landkreis Uckermark. Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Potsdam 2005, ISBN 978-3-7490-4606-5, 2. Der Landkreis Uckermark. 2.2 Geotope und Objekte mit geologischem Bezug im Landkreis Uckermark. Tabelle 4: Aufschlüsse und glazialmorphologische Elemente (Auswahl), S. 22.

- A. Sonntag: Beiheft Geologische Übersichtskarte 1 : 100.000. Landkreis Uckermark. Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Potsdam 2005, ISBN 978-3-7490-4606-5, 2. Der Landkreis Uckermark. 2.2 Geotope und Objekte mit geologischem Bezug im Landkreis Uckermark. Tabelle 1: Übersicht, Lage und Kurzbeschreibung von Findlingen (Auswahl), S. 17–18.

- Lieselott Enders: Angermünde. Landkreis Uckermark (36 km ssö Prenzlau). In: Städtebuch Brandenburg und Berlin. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2000, ISBN 3-17-015388-9, 2 Die Lage der Stadt in der Landschaft. 2 a Naturräumliche Lage, S. 4.

- Eberhard Henne: Um Eberswalde, Chorin und den Werbellinsee. Böhlau Verlag, Köln 2002, ISBN 3-412-02401-5, Landeskundlicher Überblick. Naturraum und Landnutzung. Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorn“, S. 34–40.

- Rolf Schmidt: Um Eberswalde, Chorin und den Werbellinsee. Böhlau Verlag, Köln 2002, ISBN 3-412-02401-5, Anhang. D. Ausgewählte Naturschutzgebiete im Untersuchungsgebiet, S. 355–356.

- Kompass-Karten (Hrsg.): Berlin und Umgebung. Karte 2. Maßstab 1 : 50.000. In: Berlin und Umgebung. 4 Karten im Set. Kompass-Karten, Rum / Innsbruck 2011, ISBN 978-3-85026-119-7.

- A. Sonntag: Beiheft Geologische Übersichtskarte 1 : 100.000. Landkreis Uckermark. Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Potsdam 2005, ISBN 978-3-7490-4606-5, 2. Der Landkreis Uckermark. 2.2 Geotope und Objekte mit geologischem Bezug im Landkreis Uckermark. Tabelle 3: Hydrologische Besonderheiten, S. 20.

- Lieselott Enders: Angermünde. In: Städtebuch Brandenburg und Berlin. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2000, ISBN 3-17-015388-9, 1 Der Name der Stadt, S. 4.

- Lieselott Enders: Die Uckermark. 2. Auflage, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-8305-1490-9, 1. Kapitel. Werden der historischen Landschaft und erste Blütezeit. II. Der Landesausbau in der Uckermark. 4. Das hochmittelalterliche Städtewesen. Angermünde, S. 73.

- Adolph Friedrich Riedel: Novus Codex diplomaticus Brandenburgensis. 1. Haupttheil. 13. Band. In: Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. 41 Bände, G. Reimer, Berlin 1857, 4. Abtheilung. Die Uckermark. VI. Vermischte Uckermärkische Urkunden. 227. Das Kloster Walkenried verkauft dem Kloster zu Stettin vier Mühlen in der Nähe von Dametzow, welche ihm von dem Herzog Barnim von Pommern und nachgehends von den Markgrafen Johann und Otto vereignet sind, am 18. Juli 1263, S. 482.

- Ernst Eichler, Hans Walther: Städtenamenbuch der DDR. 1. Auflage, Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, ISBN 3-323-00007-2, Die Städtenamen der DDR von A–Z. Angermünde, S. 40.

- Adolph Friedrich Riedel: Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis. 1. Haupttheil. 11. Band. In: Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. 41 Bände, G. Reimer, Berlin 1857, XXVII. Stadt und Kloster Spandow. 11. Bischof Heinrich von Brandenburg vereignet dem Kloster Spandow acht Hufen Landes in Staken, welche Graf Günzel von Schwerin von dem Bischofe und die von Döbberitz von dem Grafen zu Lehn getragen, letztere aber den Jungfrauen zu Spandow mit der Bedingung zugewandt haben, alle Kirchen zwei Meilen im Umkreise mit Wein und Oblaten zu versehen, am 26. März 1273, S. 8–9.

- Adolph Friedrich Riedel: Novus Codex diplomaticus Brandenburgensis. 1. Haupttheil. 13. Band. In: Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. 41 Bände, G. Reimer, Berlin 1857, 4. Abtheilung. Die Uckermark. V. Kloster Chorin. 25. Die Markgrafen Johann, Otto und Conrad schenken dem Kloster Chorin das Dorf Briest, am 27. Juni 1277, S. 220–221.

- Reinhard E. Fischer: Die Ortsnamen der Länder Brandenburg und Berlin. Alter – Herkunft – Bedeutung. Be.Bra Wissenschaft Verlag, Berlin 2005, ISBN 978-3-937233-30-7, Namenbuch. Angermünde, S. 18–19.

- Heinrich Gottfried Philipp Gengler: Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 46–47.

- Frauke Gränitz, Luise Grundmann (Hrsg.): Um Eberswalde, Chorin und den Werbellinsee. Böhlau Verlag, Köln 2002, ISBN 3-412-02401-5, Zuchenberg, zu Angermünde seit 1841, S. 133–134.

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Gemeinden 1994 und ihre Veränderungen seit 1. Januar 1948 in den neuen Ländern. Verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart 1995, ISBN 3-8246-0321-7.

- StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 2000.

- StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 2003.

- Landkreis Uckermark. (PDF) Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005, S. 14–17.

- Bevölkerung im Land Brandenburg von 1991 bis 2017 nach Kreisfreien Städten, Landkreisen und Gemeinden, Tabelle 7.

- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Statistischer Bericht A I 7, A II 3, A III 3. Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg (jeweilige Ausgaben des Monats Dezember).

- Ergebnis der Kommunalwahl am 26. Mai 2019.

- Wolf-Hugo Just verstorben – Pionierarbeit einer neuen Verwaltung. In: Märkische Oderzeitung, 15. August 2013.

- Es war eine geile Zeit. In: Märkische Oderzeitung. 28. Juni 2016 (moz.de).

- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, § 74.

- Ergebnis der Bürgermeisterstichwahl am 8. Mai 2016

- Angermünder Stichwahl mit nur einem Kandidaten. In: Märkische Oderzeitung. 6. Mai 2016 (moz.de).

- Wappenangaben auf dem Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg.

- Heinz Göschel (Hrsg.): Lexikon Städte und Wappen der Deutschen Demokratischen Republik. 3. Auflage, Bibliographisches Institut, Leipzig 1985, DNB 860113086, Angermünde, S. 18–19.

- Albert Burkhardt (Auswahl und Bearbeitung), Ralf-Jürgen Lehmann (Illustration): Der Schatz von Chorin. Sagen und Märchen aus der Mark Brandenburg. Stapp Verlag, Berlin 1991, ISBN 3-87776-570-X, Das Stadtwappen von Angermünde, S. 29–30.

- Lieselott Enders: Angermünde. In: Städtebuch Brandenburg und Berlin. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2000, ISBN 3-17-015388-9, 12 Die Wahrzeichen. 12 b Wappen, S. 8.

- Eintrag in der Landesdenkmalliste.

- Haus Uckermark Museum Angermünde

- Wolfgang Blaschke: Angermünde. Franziskaner. In: Brandenburgisches Klosterbuch. Band I. Be.Bra Wissenschaft Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-937233-26-0, 2 Geschichtlicher Abriß. 2.2 Nachnutzung, späteres Schicksal (Kirche, Gebäude, Anlage), S. 97.

- Lieselott Enders: Angermünde. In: Städtebuch Brandenburg und Berlin. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2000, ISBN 3-17-015388-9, 17 Das Bildungswesen. 17 b Kulturelle Einrichtungen, S. 9.

- Lieselott Enders: Angermünde. In: Städtebuch Brandenburg und Berlin. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2000, ISBN 3-17-015388-9, 17 Das Bildungswesen. 17 c Wissenschaftliche Institutionen, S. 9.

- A. Sonntag: Beiheft Geologische Übersichtskarte 1 : 100.000. Landkreis Uckermark. Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Potsdam 2005, ISBN 978-3-7490-4606-5, 2. Der Landkreis Uckermark. 2.2 Geotope und Objekte mit geologischem Bezug im Landkreis Uckermark, S. 16–22.

- Lieselott Enders: Angermünde. In: Städtebuch Brandenburg und Berlin. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2000, ISBN 3-17-015388-9, 2 Die Lage der Stadt in der Landschaft. 2 b Verkehrslage, S. 4.

- Lieselott Enders: Angermünde. In: Städtebuch Brandenburg und Berlin. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2000, ISBN 3-17-015388-9, 8 Die Wirtschaft. 8 a Wirtschaftliche Entwicklung, S. 6–7.

- Lieselott Enders: Angermünde. In: Städtebuch Brandenburg und Berlin. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2000, ISBN 3-17-015388-9, 6 Die städtische Bevölkerung und das Sozialgefüge. 6 e Bedeutende Persönlichkeiten, S. 6.

- Preußen: Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat für das Jahr 1846. Geheime Ober-Hofdruckerei, Berlin 1846, S. 309 (google.de).

- Wolf-Hugo Just verstorben-Pionierarbeit einer neuen Verwaltung. In: Märkische Oderzeitung. 15. August 2013 (moz.de).

На других языках

- [de] Angermünde

[en] Angermünde

Angermünde (German pronunciation: [aŋɐˈmʏndə] (listen)) is a town in the district of Uckermark in the state of Brandenburg, Germany. It is about 43 miles (69 km) northeast of Berlin, the capital of Germany.[es] Angermünde

Angermünde (AFI:aŋɐˈmʏndə) es un pueblo en Alemania, en el estado de Brandeburgo, en el distrito de Uckermark a 69 kilómetros de Berlín.[ru] Ангермюнде

Ангермюнде (нем. Angermünde) — город в Германии, в земле Бранденбург. Входит в состав района Уккермарк. Официальный код — 12 0 73 008.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии