world.wikisort.org - France

Martel (en occitan languedocien Martèl) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le nord du département du Lot en région Occitanie. Parfois appelée « la ville aux sept tours », Martel est une toute petite cité médiévale fondée au XIe siècle par les vicomtes de Turenne, qui fut durant plus de cinq siècles la capitale de la partie quercynoise de la vicomté de Turenne. Elle est également dans le causse de Martel, une région naturelle constituant le plus septentrional des quatre causses du Quercy, entre Limousin, vallées de la Tourmente et de la Dordogne.

Pour les articles homonymes, voir Martel.

| Martel | |

La place de la Halle et l'hôtel Fabri | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Gourdon |

| Intercommunalité | Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne |

| Maire Mandat |

Raphaël Daubet 2020-2026 |

| Code postal | 46600 |

| Code commune | 46185 |

| Démographie | |

| Gentilé | Martelais, Martelaises |

| Population municipale |

1 625 hab. (2019 |

| Densité | 46 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 56′ 16″ nord, 1° 36′ 35″ est |

| Altitude | 240 m Min. 92 m Max. 336 m |

| Superficie | 35,28 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Martel (bureau centralisateur) |

| Législatives | Deuxième circonscription |

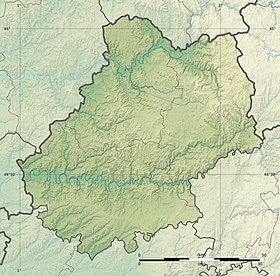

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.martel.fr/public/ |

| modifier |

|

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par la Dordogne, la Tourmente, le Vignon et par deux autres cours d'eau. Incluse dans le bassin de la Dordogne, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (la « vallée de la Dordogne quercynoise »), deux espaces protégés (le « cours lotois de la Dordogne » et les « falaises lotoises (rapaces) ») et cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Martel est une commune rurale qui compte 1 625 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 3 450 habitants en 1806. Ses habitants sont appelés les Martelais ou Martelaises.

Martel comptait 1 625 habitants en 2019. Chef-lieu d'un des 17 cantons du département du Lot redéfinis en , elle a rejoint au la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne.

La commune fait partie de l'association Les Plus Beaux Villages de France.

Géographie

La commune de Martel est située en Quercy, dans le nord-ouest du Lot, en plein cœur du causse qui porte son nom, dans le Haut Quercy. Martel se situe aux confins de deux régions : Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, à proximité de Rocamadour, Souillac, Saint-Céré, Carennac, Brive-la-Gaillarde, Collonges-la-Rouge, Turenne, Sarlat, Eyrignac, et du gouffre de Padirac.

Hydrographie

La commune est bordée au sud par la Dordogne, et brièvement à l'est par son affluent; la Tourmente.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat, Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Cressensac », sur la commune de Cressensac-Sarrazac, mise en service en 1991[7] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[8],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 12,8 °C et la hauteur de précipitations de 1 021,9 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brive », sur la commune de Brive-la-Gaillarde, dans le département de la Corrèze, mise en service en 1987 et à 25 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,7 °C pour la période 1971-2000[11], à 12,7 °C pour 1981-2010[12], puis à 13,0 °C pour 1991-2020[13].

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[14],[15].

La commune fait partie du bassin de la Dordogne, un territoire d'une superficie de 507 000 ha reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en juillet 2012[16],[17].

Deux autres espaces protégés sont présents sur la commune :

- le « cours lotois de la Dordogne », objet d'un arrêté de protection de biotope, d'une superficie de 569,6 ha[18] ;

- les « falaises lotoises (rapaces) », objet d'un arrêté de protection de biotope, d'une superficie de 6,6 ha[19].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : la « vallée de la Dordogne quercynoise »[21], d'une superficie de 5 567 ha, qui présente des milieux aquatiques d'intérêt majeur et de un important éventail des milieux alluviaux qui abritent, outre un nombre significatif d'espèces de l'annexe II, de nombreuses espèces localisées à rares aux niveaux régional ou national[22].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Quatre ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[23] :

- les « corniches de Gluges » (15 ha), couvrant 2 communes du département[24] ;

- « la Dordogne quercynoise » (2 081 ha), couvrant 24 communes dont deux en Corrèze, deux en Dordogne et vingt dans le Lot[25], qui comprend de nombreuses espèces déterminantes (soixante-six animales et cinquante végétales) ;

- la « vallée de la Doue, Raysse de Murel et pech de Lafont » (193 ha), couvrant 2 communes du département[26] ;

- le « versant de la vallée de la Dordogne entre Saint-Denis-les-Martels et Copeyre » (96 ha), couvrant 2 communes du département[27] ;

et une ZNIEFF de type 2[Note 6],[23] : la « vallée de la Dordogne quercynoise » (8 758 ha), couvrant 28 communes[Note 7] : deux en Corrèze, deux en Dordogne et vingt-quatre dans le Lot[28].

Urbanisme

Typologie

Martel est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8],[29],[30],[31]. La commune est en outre hors attraction des villes[32],[33].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60,1 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (55,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (29,9 %), forêts (29,5 %), zones agricoles hétérogènes (27,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (6,4 %), zones urbanisées (2,6 %), eaux continentales[Note 9] (1,4 %), cultures permanentes (1,2 %), terres arables (1,1 %)[34].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Martel est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage[35]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[36].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Dordogne et la Tourmente. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[37]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1989, 1992, 1993, 1999 et 2001[38],[35].

Martel est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[39].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), des éboulements, chutes de pierres et de blocs, des glissements de terrain et des tassements différentiels[40]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[41].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 95 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 062 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1 018 sont en en aléa moyen ou fort, soit 96 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[42],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[41].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 2005 et 2019 et par des mouvements de terrain en 1999[35].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une route à fort trafic. Un accident se produisant sur une telle infrastructure est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[43].

La commune est en outre située en aval des barrages de Saint-Étienne-Cantalès et de Bort-les-Orgues, des ouvrages de classe A[Note 10] disposant d'une retenue de respectivement 133 millions[45] et 477 millions de mètres cubes[46],. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages[47].

Toponymie

Le toponyme Martel est basé sur un anthroponyme, un surnom donné à une personne : martèl qui combat avec une masse d'armes. Mot issu du latin martellus[48].

Sur la planète Mars, de à , une colline constituant l'un des affleurements rocheux les plus remarquables étudiés par l'astromobile Curiosity de la NASA, est baptisée d'après le "Mont Mercou" qui se trouve sur la commune[49],[50],[51],[52],[53].

Histoire

La devise tirée des Églogues de Virgile, « Deus nobis haec otia fecit »[54]… « Dieu nous a donné ce lieu de plaisir, repos », qui figure sur le linteau d'une fenêtre du seul bâtiment subsistant du Grenier de la cité, dit « d'Abondance », ou la vieille devise « Heureux comme un Viscomtin, fier comme un Martelais », voire la vieille expression martelaise « ni trop petite, ni trop grande » expriment à elles seules une certaine singularité de l'histoire de la petite cité de Martel.

La légende de Charles Martel, maire du palais et grand-père de Charlemagne, fondant la ville autour de son église dédiée à saint Maur, pour commémorer une bataille gagnée contre les Sarrazins, ou bien dans le cadre de son conflit avec Eudes, duc d'Aquitaine, ne semble être qu'un conte érigé pour asseoir la fierté des Martelais[54] à partir du XVIe siècle. En effet, dans les sources manuscrites, aucune mention attestant d'un lien avec Charles Martel n'apparaît avant le XVIe siècle, et cette thèse sera plutôt reprise au XIXe siècle à l'heure de la reconstruction des romans nationaux initiée par Louis Philippe. Pierre Riché dans son ouvrage "les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe", avance la thèse qu'Abd el-Rahman n'aurait pas été tué à la Bataille de Poitiers mais aurait simplement reflué vers ses bases arrière de Narbonne, que poursuivi par les troupes franques de Charles Martel, il aurait été tué et son armée exterminée à Loupchat, à 3 kilomètres du centre actuel de Martel, en 733. Toujours selon Pierre Riché, ce serait d'ailleurs à la suite de cette victoire que Charles fut surnommé Martel (en ancien français et en occitan signifie « marteau »), puisqu'il avait violemment écrasé les troupes musulmanes, tel un marteau — le « marteau d'armes » étant aussi une arme de combat. Or, il aurait été ainsi nommé de façon posthume. De plus, Martel n'ayant été fondée qu'au XIe siècle, avec peu de certitudes quant à ses origines, la relation directe entre la création de la cité et le maire du palais n'est donc pas évidente. Il pourrait éventuellement en être autrement pour le nom de la cité, les légendes des origines, même infondées, étant fréquentes au Moyen Âge, mais là encore rien de certain.

C'est en se basant sur cette légende que François, le narrateur du roman Soumission de Michel Houellebecq vient se retirer au début du livre dans la cité de Martel.

Les origines de Martel[55]

Martel est une ville neuve créée entre le XIe et le milieu du XIIe siècle, possédée par le vicomte de Turenne à partir de 1183, et sans lien attesté avec la légende de Charles Martel.

La géographie du plateau de Martel, l'absence de vestiges archéologiques celtes ou de château médiéval sur le centre bourg, et le cartulaire des abbayes de la région indiquent que la cité n’est ni un oppidum celte ou « gaulois », même si elle se situe à côté de l’un des derniers oppidums gaulois à 6 km à l'est, Uxellodunum, ni un vicus (petit bourg) ou une villa gallo-romaine, ni une ville abbatiale comme Souillac fondée autour d'une abbaye, ni un bourg « castral », autour d'un logis seigneurial.

Si Souillac est fondée en 930, Martel n’existe pas à cette époque. Aucune mention dans le cartulaire de Tulle ou de Beaulieu pour cette période.

La première mention de Martel, Martell, Martellum dans un document apparaît dans le cartulaire de l'Abbaye d'Aubazine à partir de 1142, et dans l’histoire des vicomtes de Turenne. Le vicomte de Turenne y est présenté comme coseigneur de Martel avec le vicomte de Brassac. Il en devient l'unique seigneur et donc l'unique protecteur quand Raymond II de Turenne achète la vicomté de Brassac avant 1183. En 1153, Martel possède ses propres mesures. En 1154, des marchands font don à l’abbaye d’Obazine de biens possédés à Martel et aux environs. La Vie de saint Étienne d'Obazine, fondateur de l’abbaye, écrite vers 1180, après sa mort (1159), précise aussi l’existence d’une maison « hors les murs » destinée aux frères d’Obazine et aménagée pour « l’achat et la vente » des marchandises, actuelle place de la Rode. Dans ces sources d'abbayes, on apprend aussi l'existence d'une église dédiée à sainte Madeleine, que cette église a dû être créée par le doyen de Souillac entre 900 et 1100, et que la première église romane Saint-Maur a été construite aux alentours de 1150, vraisemblablement à l'initiative du doyen de Souillac.

L'attrait économique de sa position géographique, attesté par l'implantation d'une maison « hors les murs » de l'abbaye d'Obazine au milieu du XIIe siècle, les moines étant connus pour leur pragmatisme logistique et économique, en a très certainement fait une cité « carrefour » au croisement de la route royale Paris-Toulouse qui passait à proximité de Martel et Gramat avant le XVIIe siècle issue de l'antique voie gallo-romaine reliant Paris au midi de la France, et de la route du sel reliant Bordeaux et l'Atlantique vers Aurillac. Ce sel était remonté sur la Dordogne par les gabariers jusqu’à Souillac où il était déchargé, puis suivait l’axe terrestre Martel-Vayrac jusqu'à l'Auvergne.

Dans l'histoire des vicomtes de Turenne[55], on trouve trace d'un conflit entre les bourgeois de la cité et le vicomte, les Martelais allant jusqu'à oser emprisonner le vicomte. C'est à la suite de ce conflit que les Martelais auraient obtenu du vicomte une charte de franchises, les exonérant d'impôts, en 1219 qui est à l'origine de la prospérité de la cité[56].

On y relate aussi un épisode majeur de l'histoire de la petite cité en 1183, où Martel dut accueillir Henri le Jeune, co-roi d'Angleterre et frère aîné de Richard Cœur de Lion, qui mourut dans l'hôtel Fabri après avoir pillé Rocamadour afin de pouvoir payer ses troupes[56].

Les plus anciens vestiges attestés remontent aux XIe et XIIe siècles : des murs de maisons ou d'enceintes, des murs et le tympan de l'église Saint-Maur actuelle, qui était le tympan de la première église romane Saint-Maur. La tour romane carrée ou Tournemire date elle du tout début du XIIIe siècle. De même, la construction de la Raymondie a débuté au XIIIe siècle. À noter qu'aucune trace de castrum ou logis seigneurial datant du XIe ou XIIe siècle n'a été détectée ni dans les textes, ni dans le bâti.

Le Grand Sceau de Martel, appendu dans un acte de 1309, fait apparaître au recto un clocher, une tour et des remparts crénelés et ouverts ressemblants plus à une enceinte qu'à un castrum, et au verso un cavalier tenant bouclier et bannière aux armes de Turenne. Le sceau figurant les fameux marteaux de maréchal-ferrant, les « martell » n'apparaissant qu'ultérieurement. La mention dans les textes à la légende de Charles Martel n'apparaît qu'à partir du XVIe siècle et est développée au XIXe siècle.

L'existence d'anciennes croix et de l'église dédiée à sainte Madeleine peut laisser penser à une « sauveté paroissiale » autour de l'église Sainte-Madeleine. Il peut aussi s'agir d'une cité « carrefour de commerce » entre l'ancienne voie gallo-romaine devenue route royale et la route du sel vers l'Auvergne, puis la route du pèlerinage de Rocamadour, qu'empruntèrent Saint Louis et sa mère, Blanche de Castille qui passèrent par Martel en 1244. Pour des raisons d'ordre démographique et économique, il est peu probable que la paroisse et l'église Sainte-Madeleine aient été créées ex nihilo.

L'hypothèse la plus généralement retenue est que la cité est simplement née de son intérêt géographique et commercial en tant que carrefour, et s'est développée autour de son marché et de des mesures, sur la route du sel et de l'axe de la transhumance du bétail entre les plateaux du Limousin et du Quercy, essentiellement via l'ingéniosité et la réussite de ses marchands, notamment de bestiaux. Le positionnement du bourg en Quercy, à proximité de la Dordogne et d'un port au sel, proche de Rocamadour et de son pèlerinage, dans la partie Sud de la vicomté de Turenne, son attrait pour l'abbaye d'Obazine qui y crée une maison « hors les murs » sont au cœur de ses origines.

Une tentative d'explication pourrait être que sur un territoire de vive concurrence entre les nombreuses abbayes de la région : Beaulieu, Obazine, Souillac… et les puissantes vicomté de Turenne et baronnie de Gramat, nul doute que son emplacement permettant de contrôler l'accès à la Dordogne et de la route du sel aux confins sud de la vicomté de Turenne au XIe siècle, et sa fonction de commerce étaient stratégiques pour le vicomte afin d’asseoir et de valoriser son fief par le sud, sécuriser la transhumance de son bétail et tirer parti du commerce du sel, l'incitant à développer la bourgade quitte à octroyer une exonération fiscale et une grande autonomie à ses marchands via la charte de 1219, à défaut de pouvoir la contrôler exactement comme il l'aurait souhaité, comme le récit de ses conflits avec Martel l'atteste.

Quant à l'origine du nom Martellum, Martel, nulle certitude. Certains y voient un lien avec sainte Madeleine, d'autres avec saint Maur, d'autres encore avec les martells, marteaux du maréchal-ferrant. De là à penser que la cité s'est constituée autour de l'établissement d'un maréchal-ferrant de grande réputation, puisqu'on découvre dans l'histoire des vicomtes de Turenne[55], que ce dernier y organisa une course de chevaux en 1184, il n'y a qu'un pas, mais ce n'est que spéculation.

Martel dans le temps

Gouvernée comme la majorité des cités du midi par des consuls élus annuellement, Martel a été au cœur des territoires impactés par la guerre de cent ans, entre Aquitaine, anglaise, et vassaux du roi de France. Martel dut se fortifier pour affronter ces temps troublés. La première enceinte remonte au XIIe siècle. La seconde enceinte fut construite au XIVe siècle au début de la guerre de Cent Ans[56]. Durant celle-ci, la région était infestée de compagnies franches au service du roi d'Angleterre. Malgré la présence des mercenaires anglais, notamment au château de Montvalent, la cité ne sera jamais prise militairement grâce aux talents de négociation de ses consuls, qui surent acheter la sécurité de la cité comme il était de coutume en ces temps troublés. Les cités voisines, notamment Gramat n'eurent pas cette chance.

Le traité de Brétigny en 1360 la livra cependant aux Anglais. Du Guesclin la reprendra militairement en 1374. Martel fut donc anglaise 14 ans.

Au Moyen Âge, Martel est connue pour ses nombreux marchands de blé, de sel et de bestiaux ainsi, que pour sa sénéchaussée royale, à la fois circonscription fiscale et cour de justice, présidée par un lieutenant-général de la sénéchaussée.

La cité était réputée comme prospère dès le XIVe siècle comme peut en attester l'implantation de l'ordre des Cordeliers, qui construisit un couvent en bordure nord de la deuxième enceinte. Ce couvent fit partie des 284 couvents des Cordeliers fermés en 1790. Sa tour qui atteignait 35 mètres fut tronquée à la révolution et ne fait plus que 25 mètres aujourd'hui. Ce bâtiment excentré fut investi par la gendarmerie nationale au XIXe siècle.

Au regard de ses vestiges architecturaux, de la qualité et de la taille de ses maisons de marchands et hôtels nobles (Raymond, Stephani, Briance, Fabri, Faure, Mirandol, Arcambal, Blanat...) datés des XIIIe au XVe siècle, de l'implantation attestée de nombreux marchands, de l'absence d'élément remarquable des XVIIe à la fin du XVIIIe, malgré quelques exceptions concernant les grandes familles de la fin de l'Ancien Régime, de Lachèze-Murel, d'Arliguie de Boutières, du Puy, Lachièze-Rey, la ville connut son âge d'or du XIVe au XVe, puis s'endormit jusqu'au XXe, ce qui explique que la cité soit globalement préservée.

La cité accueillit en ses murs de nombreux ordres religieux et hospices, prit le parti catholique durant les guerres de religion, alors que le vicomte était protestant. Puis les consuls durent accueillir et approvisionner l'armée royale[56] d'Henri IV, et dépenser, pour ce faire, plus d'une année de revenus de la cité qui mettra plusieurs années à s'en remettre économiquement.

C'est d'ailleurs à cette époque que sa dimension de « carrefour » perd de son intérêt, de nouvelles routes de commerce s'étant développées à partir de la fin du XVIe dans la région, la route royale Paris-Toulouse ne passant plus par Martel à partir du XVIIe siècle. Il semblerait que la cité sorte de son âge d'or sous le règne des Bourbons, se repliant sur ses hommes de loi et sa sénéchaussée royale.

Lorsque Charles-Godefroy de la Tour d'Auvergne, petit-neveu d’Henri de la Tour d'Auvergne-Bouillon, dit le Grand Turenne, cède à Louis XV la vicomté de Turenne, le , pour honorer le paiement de ses dettes de jeu, Martel perd de son autonomie (la vicomté de Turenne était le dernier fief français, c'est-à-dire un État dans l'État). À la suite de cette vente, les Viscomtins, dorénavant directement rattachés au domaine royal, sont alors contraints à l'impôt et les familles issues de la noblesse de vicomté durent se faire confirmer dans la noblesse du royaume de France. Dès lors Martel décline lentement et ce jusqu'à la Révolution. Lors de celle-ci, la sénéchaussée, qui avait déjà perdu beaucoup de prérogatives face aux gouvernements et parlements, est supprimée privant une grande partie de la bourgeoisie et de la petite noblesse de robe de leurs charges, les incitant à quitter la cité. La population diminue légèrement à partir du XVIIIe siècle, puis de façon plus accentuée à partir de 1870, et ce jusque vers les années 1980.

Le commerce de la truffe permettra à la petite cité de rebondir économiquement du XIXe jusqu'au début du XXe siècle, notamment grâce au chemin de fer à partir de la fin du XIXe. Le marché aux truffes de Noël 1904 verra changer de mains plus de 20 tonnes d'or noir. Colette écrivit dans son recueil Prisons et Paradis, « J'ai chassé la truffe à Martel, dans le Lot, et je tenais la laisse d'une petite truie, une artiste en son genre, qui flairait la truffe souterraine, la délogeait d'un groin inspiré, avec des cris, des élans brusques et toutes les manières, ma foi, d'une somnambule. À chaque trésor trouvé, l'intelligente petite truie levait la tête et quémandait sa récompense, une poignée de maïs. »

La Révolution et le XIXe siècle furent le temps de l'émergence d'une grande famille de Républicains en son sein, les Lachièze avec Pierre Lachièze (1743-1818) avocat, maire de Martel pendant la Révolution (1792-1795), président de l'Assemblée départementale, député à la Législative et au Conseil des Anciens et au Corps législatif[57], Pierre-Marcelin Lachièze (1807-1885), avocat, fondateur sous la monarchie de Juillet du journal républicain le Radical du Lot[58], Albert Lachièze, (1840-1925) maire de Martel de 1877 à 1925, député du Lot de 1889 à 1906[59], famille qui s'allia avec le sénateur Émile Rey, ami de Léon Gambetta et grande figure républicaine. En cette période de fervents tumultes institutionnels que connaissait la France, le Lot donna ou accueillit des hommes politiques de premier plan comme Léon Gambetta, Gaston Monnerville, Maurice Faure, Bernard Pons, ou encore Georges Pompidou à titre privé. Le virulent combat républicain fut personnifié à Martel entre les Lachièze d'un côté, et les royalistes Lachèze de Murel, première famille noble de Martel au XVIIIe, Labrunie-Laprade et d'Arliguie de Boutières de l'autre, ces deux dernières familles ayant donné deux maires pour 3 mandats chacune au XIXe siècle.

Au début du XXe siècle, le Cercle Dars où tous les hommes de bonne famille se réunissaient pour boire et jouer était réputé à 10 lieues à la ronde. C'est durant l'entre deux guerres qu'Henri Ramet, premier président de la Cour d'Appel de Toulouse, fut élu maire de 1935 à 1941. Il fut le second, après le chanoine Serrurier au XIXe siècle, à tenter de retranscrire l'histoire de Martel avec son livre Martel, un coin du Quercy[60].

Durant la Seconde Guerre mondiale, la cité parvint à éviter les troubles du temps. Relaté par Jacques Miffre[54], tout jeune médecin à Martel à cette époque, André Malraux, alors maquisard, vint s'y réfugier à plusieurs reprises. Anna Delvert[54], propriétaire de la conserverie et de toutes les terres derrière la Fontanelle organisa un système d'approvisionnement alimentaire à faible coût, qui permit aux Martelais de ne souffrir ni de la faim pour les plus pauvres, ni du marché noir pour les autres.

L'économie du XXe siècle, y sera très limitée du fait de l'exode rural et du déplacement de la truffe vers le Sud du Lot (Lalbenque) et ne sera marquée que par la petite conserverie industrielle Delvert[54](1908-1981), coupe d'or du bon goût français 1970, fournisseur de Fauchon et Félix Potin, par son marché, la distillation de la lavande du Quercy, et plus récemment par l'entreprise Solev, rachetée par le groupe Pochet en 2011.

La gare de Martel sur le parcours de la ligne Bordeaux-Aurillac a été fermée en 1980 mais depuis 1997 un train touristique exploite la ligne Martel - Saint-Denis-près-Martel.

Galerie

- La ville aux sept tours.

- Vue de l'est.

- Vue du sud.

- Hôtel de la Raymondie.

- Quatre des sept tours.

- Tour Mirandol.

- Martel au lever de soleil.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Finances locales

Cette section est consacrée aux finances locales de Martel de 2000 à 2018[Note 11].

Les comparaisons des ratios par habitant sont effectuées avec ceux des communes de 500 à 2 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé, c'est-à-dire à la même strate fiscale.

Budget général

Pour l'exercice 2018, le compte administratif du budget municipal de Martel s'établit à 1 935 430 € en dépenses et 2 142 330 € en recettes :

- les dépenses se répartissent en 1 534 030 € de charges de fonctionnement et 401 400 € d'emplois d'investissement ;

- les recettes proviennent des 1 801 290 € de produits de fonctionnement et de 341 040 € de ressources d'investissement.

Évolution du fonctionnement et de l'investissement de 2000 à 2018

|

| Valeurs en millier d'euros (k€) Martel, Valeur totale : |

|

| Valeurs en millier d'euros (k€) Martel, Valeur totale : |

Fonctionnement

| Martel (€/hab.) | Strate (€/hab.) | ||

|---|---|---|---|

| Résultat comptable | 162 € | 146 € | |

| Charges de personnels | 487 € | 274 € | |

| Achats et charges ext. | 316 € | 198 € | |

| charges financières | 37 € | 18 € | |

| subventions versées | 14 € | 26 € | |

| contingents | 3 € | 45 € | |

| Impôts locaux | 406 € | 307 € | |

| dotation globale de fonctionnement | 135 € | 147 € | |

| Autres impôts | 56 € | 51 € | |

| Écart par rapport à la moyenne de la strate : | |||

Pour Martel en 2018, la section de fonctionnement[Note 12] se répartit en 1 534 030 € de charges (930 € par habitant) pour 1 801 290 € de produits (1 092 € par habitant), soit un solde de la section de fonctionnement de 267 270 € (162 € par habitant) :

- le principal pôle de dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnels[Note 13] pour une somme de 804 000 € (52 %), soit 487 € par habitant, ratio supérieur de 78 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (274 € par habitant). Sur la période 2014 - 2018, ce ratio fluctue et présente un minimum de 464 € par habitant en 2015 et un maximum de 513 € par habitant en 2017. Viennent ensuite les groupes des achats et charges externes[Note 14] pour 34 %, des charges financières[Note 15] pour 4 %, des subventions versées[Note 16] pour 2 % et finalement celui des contingents[Note 17] pour des sommes négligeables ;

- la plus grande part des recettes est constituée des impôts locaux[Note 18] pour une valeur totale de 670 000 € (37 %), soit 406 € par habitant, ratio supérieur de 32 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (307 € par habitant). Pour la période allant de 2014 à 2018, ce ratio augmente de façon continue de 339 € à 406 € par habitant. Viennent ensuite de la dotation globale de fonctionnement (DGF)[Note 19] pour 12 % et des autres impôts[Note 20] pour 4 %.

La dotation globale de fonctionnement est quasiment égale à celle versée en 2017.

Évolution des produits et charges de fonctionnement de 2000 à 2018

|

| Valeurs en millier d'euros (k€) Martel, Valeur totale : |

|

| Valeurs en millier d'euros (k€) Martel, Valeur totale : |

|

| Valeurs en millier d'euros (k€) Martel, Valeur totale : |

Fiscalité communale

Les taux des taxes ci-dessous sont votés par la municipalité de Martel. Ils sont quasiment égaux à ceux de 2017 :

- la taxe d'habitation : 8,18 % ;

- la taxe foncière sur le bâti : 16,46 % ;

- celle sur le non bâti : 152,34 %.

Investissement

| Martel (€/hab.) | Strate (€/hab.) | ||

|---|---|---|---|

| Remboursements d'emprunts | 163 € | 68 € | |

| Dépenses d'équipement | 79 € | 307 € | |

| subventions reçues | 86 € | 81 € | |

| fctva | 11 € | 36 € | |

| Nouvelles dettes | 0 € | 70 € | |

| Écart par rapport à la moyenne de la strate : | |||

Cette section détaille les investissements[Note 21] réalisés par la commune de Martel.

Les emplois d'investissement en 2018 comprenaient par ordre d'importance :

- des remboursements d'emprunts[Note 22] pour 270 000 € (67 %), soit 163 € par habitant, ratio supérieur de 140 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (68 € par habitant). Pour la période allant de 2014 à 2018, ce ratio fluctue et présente un minimum de 156 € par habitant en 2016 et un maximum de 192 € par habitant en 2015 ;

- des dépenses d'équipement[Note 23] pour une valeur de 131 000 € (33 %), soit 79 € par habitant, ratio inférieur de 74 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (307 € par habitant).

Les ressources en investissement de Martel se répartissent principalement en :

- subventions reçues pour une somme de 143 000 € (42 %), soit 86 € par habitant, ratio voisin de la valeur moyenne de la strate. Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 23 € par habitant en 2016 et un maximum de 155 € par habitant en 2014 ;

- fonds de compensation pour la TVA pour un montant de 18 000 € (5 %), soit 11 € par habitant, ratio inférieur de 69 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (36 € par habitant).

Évolution de l'investissement de 2000 à 2018

|

| Valeurs en millier d'euros (k€) Martel, Valeur totale : |

|

| Valeurs en millier d'euros (k€) Martel, Valeur totale : |

Endettement

| Martel (€/hab.) | Strate (€/hab.) | ||

|---|---|---|---|

| Encours de la dette | 1 278 € | 615 € | |

| annuité de la dette | 199 € | 86 € | |

| Capacité d'autofinancement | 179 € | 156 € | |

| Écart par rapport à la moyenne de la strate : | |||

L'endettement de Martel au peut s'évaluer à partir de trois critères : l'encours de la dette[Note 24], l'annuité de la dette[Note 25] et sa capacité de désendettement[Note 26] :

- l'encours de la dette pour une valeur de 2 108 000 €, soit 1 278 € par habitant, ratio supérieur de 108 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (615 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio diminue de façon continue de 1 774 € à 1 277 € par habitant ;

- l'annuité de la dette pour une valeur totale de 328 000 €, soit 199 € par habitant, ratio supérieur de 131 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (86 € par habitant). Pour la période allant de 2014 à 2018, ce ratio fluctue et présente un minimum de 198 € par habitant en 2018 et un maximum de 252 € par habitant en 2015 ;

- la capacité d'autofinancement (CAF) pour une somme de 296 000 €, soit 179 € par habitant, ratio supérieur de 15 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (156 € par habitant). Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 89 € par habitant en 2017 et un maximum de 179 € par habitant en 2018. La capacité de désendettement est d'environ 7 années en 2018. Sur une période de 19 années, ce ratio présente un minimum d'environ 3 années en 2008 et un maximum élevé d'un montant de 15 années en 2017.

Évolution de la capacité d'autofinancement (CAF) et de l'encours de la dette de 2000 à 2018

Les courbes G4a et G4b présentent l'historique des dettes de Martel.

|

| Valeurs en euros Martel, Par habitant : |

|

| Valeurs en années Martel, : |

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[62]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[63].

En 2019, la commune comptait 1 625 habitants[Note 27], en diminution de 0,91 % par rapport à 2013 (Lot : +0,19 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Au début du XXe siècle, Martel comptait 2 236 habitants[66].

Économie

L'économie y est marquée par :

- Le tourisme et la gastronomie ;

- L'agriculture et le commerce des produits du terroir ;

- L'industrie, à travers la SOLEV, employant plus de 200 personnes ;

- Une forte proportion de résidences secondaires.

Martel bénéficie de nombreux commerces et services.

Martel est de plus proche des bassins d'emploi de Brive (30 km) et de Biars-Bretenoux (ANDROS), de l'autoroute A20 (7 km) et de l'aéroport Brive-Vallée de la Dordogne (15 km).

Industrie

Martel bénéficie de l'implantation d'une usine de métallisation, la SOLEV. Son domaine d'activité concerne le vernissage et la finition pour des produits à haute valeur ajoutée : bouchons et flacons de parfums de luxe… Les techniques de traitement de surface suivantes y sont mises en œuvre : métallisation sous vide, vernissage, reprise laser, sublimation… Cette usine emploie plus de 250 personnes[67]. La SOLEV est la première Entreprise du patrimoine vivant de Martel, rejointe en 2021 par la SOCOBA, société spécialisée dans la restauration du patrimoine bâti (maçonnerie pierre, taille de pierre, charpente et couverture), faisant de Martel la ville la plus distinguée en la matière avec deux des quatre entreprises lotoises distinguées à cette date[68].

Agriculture

C'est aujourd'hui un centre actif du marché de la truffe, des noix et de l'artisanat des conserves.

Tourisme

Depuis juin 2022, Martel fait partie de l'association des Plus Beaux Villages de France[69].

La saison touristique est essentiellement concentrée de début juillet à la mi-août[réf. nécessaire].

Le chemin de fer touristique

L'ancienne ligne de Souillac à Viescamp-sous-Jallès, près d'Aurillac, exploitée à partir de 1889-1891, permettait la liaison entre la Ligne de Brive-la-Gaillarde à Toulouse-Matabiau via Capdenac (1858-1864) et la ligne de Figeac à Arvant passant par Aurillac (1861-1868) et prolongeait la ligne de Siorac-en-Périgord à Cazoulès et Souillac mise en service en 1882 et 1884. C'est une portion de l'ancienne ligne reliant Bordeaux à Aurillac construite entre 1880 et 1884 et mise en service en 1889.

Cette ligne venait concurrencer le trafic des « gabares » de la Dordogne. Le train servait notamment à l'expédition des truffes du marché de Martel, l'un des plus importants de la région, d'où le nom de Truffadou. La partie Sarlat - Saint-Denis est inexploitée par la SNCF depuis 1980.

La liaison entre Souillac et Saint-Denis-lès-Martel est fermée en et déclassée en . Seuls la voie entre Saint-Denis-lès-Martel et Viescamp-sous-Jallès est en service pour relier Brive-la-Gaillarde à Aurillac.

La ligne de Chemin de fer touristique du Haut Quercy qui réalise la liaison Martel - Saint-Denis-lès-Martel a été remise en service en 1997 par une association de passionnés bénévoles[70].Un nouveau hall des voyageurs a été inauguré le [71].

Une partie de cette ligne, taillée dans la falaise de Mirandol, surplombe la Dordogne.

94 419 personnes ont visité cette ligne en 2017[72].

Autres sites touristiques

- Reptiland propose de découvrir serpents, lézards et crocodiles du monde.

- Le marché d'été ayant lieu sous la halle mercredi et samedi matin

- Plages de rivière et canoë-kayak à Gluges, Copeyre, Meyronne, Saint-Sozy…

Lieux et monuments

Place de la Halle

- Hôtel de la Raymondie aussi appelé palais de la Raymondie, est un monument historique[73]

- Halle de la fin du XVIIIe siècle remarquable pour sa charpente en châtaignier et ses « conques » (mesures à grain) : édifiée sur l'emplacement de l'Arsenal et du premier hôtel de ville où les consuls et le sénéchal tenaient leurs séances, démoli par décision du de l'assemblée municipale, reconstruite entre 1793 et 1800, inscription par arrêté du aux monuments historiques[74], bâtiment remarquable par sa charpente conçue par Teringot, géomètre à Martel.

- Hôtel Fabri inscription par arrêté du aux monuments historiques[75](XIIe siècle, XIVe siècle et XVIe siècle) : en 1183 le bourgeois Étienne Fabri y accueille Henri le Jeune, roi d'Angleterre, mourant, après le pillage de Rocamadour par sa troupe de mercenaires. Deuxième fils et héritier d'Henri II Plantagenêt et d'Aliénor d'Aquitaine, gendre du roi de France, frère de Richard Cœur de Lion et de Jean sans Terre. D'après la tradition, ce roi d'Angleterre, couronné du vivant de son père, aussi appelé Henri Court-Mantel, y mourut en 1183, en expiant ses crimes, alors qu'Henri II était en route aux alentours de Limoges pour se réconcilier avec ce fils terrible.

- Hôtel Condamine : hôtel de la monnaie, ancien atelier de frappe des monnaies en usage dans la vicomté (XIIIe siècle et XIVe siècle) ; particularité : deux tourelles accolées d'inégales longueurs.

Au détour des vieilles rues

- Église Saint-Maur de Martel[76] : dédiée à un disciple de saint Benoît ; église fortifiée, tympan roman du XIIe siècle, nef du XIVe siècle, clocher du XVIe siècle, d'une hauteur de plus de 40 mètres. L'église à travers ses dimensions et son caractère imposants est un bel exemple du « Gothique du Midi », dont la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi est la plus représentative. Le chevet de l'église est éclairé par une très belle verrière du début du XVIe siècle représentant en 12 tableaux la Semaine Sainte ; on l'attribue à l'atelier du célèbre verrier Arnaud de Moles. On trouve aussi dans le chœur un bel ensemble de boiseries et de tableaux du XVIIIe siècle.

- Tournemire ou Tour de la Prison : tour romane de guet, XIIe siècle et XIVe siècle, tour carrée avec créneaux recouverts, 25 mètres, ayant servi de prison sous l'Ancien Régime.

- Maison Grise ou Maison Ramet : jadis habitée par une famille de juristes, les Judicis (XIIe siècle, XVIe siècle et XIXe siècle).

- Le Grenier d'Abondance : petit immeuble Renaissance du XVIe siècle attenante à la deuxième enceinte, fenêtres à meneaux dont l'une est surmontée d'une expression tirée des Églogues de Virgile, « Deus nobis haec otia fecit »… « Dieu nous a donné ce lieu de repos ».

- Hôpital Saint-Marc, puis couvent de moniales de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, dites maltaises[77].

- Hôtels particuliers avec ou sans tour, maisons de caractère, humbles échoppes médiévales, portes médiévales des barris de Brive et de Souillac, vestiges de remparts, arches et portes de style, maisons à colombages, ancien couvent des Mirepoises avec son cloître et son plafond à caissons ISMH, anciens couvents Sainte-Anne-et-Saint-Joseph, à découvrir de l'extérieur au détour des vielles rues, notamment via les visites aux flambeaux organisées généralement en été.

À proximité du village

- La Vassaudie : difficile à trouver sur la route de Creysse, une ruine faite de gros moellons appareillés et bien assisés. Aujourd’hui éventrée, on y devine une grande salle principale, avec en continuité une autre pièce plus petite qui devait être une chapelle à croisée d’ogive, dont les liernes devaient reposer sur des culots sculptés[78].

- Château de Mirandol[79].

- Repaire de la Fon ou château de Gluges[80].

- Église Saint-Martin de Louchapt,

- Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Murel,

- Église Saint-Pierre-ès-Liens de Gluges

- Chapelle de Malodène

Avec les sites du belvédère de Copeyre, Briance, Creysse…

Liste des 7 tours

- Clocher de l'Église Saint-Maur de Martel, clocher octogonal avec tourelle, XIVe siècle, XVIe siècle et XIXe siècle, 48 mètres.

- Beffroi del l'hôtel de la Raymondie, tour rectangulaire avec clocheton, échauguette, cheminée et horloge, XIIIe siècle et XIVe siècle, plusieurs échauguettes aux angles du palais, 35 mètres de hauteur pour le beffroi.

- Tour Tournemire : tour de guet, et également prison, XIIe siècle et XIVe siècle, tour carrée avec créneaux recouverts, 25 mètres.

- Tour du couvent des Cordeliers (tronquée à la Révolution), tour carrée, XIVe siècle, 25 mètres.

- Tour de la maison Fabri, tour ronde, XIIe siècle XIVe siècle et XVIe siècle, 23 mètres.

- Tour de l'hôtel de Briance ou Vergnes de Ferron, tour ronde avec clocheton et échauguette, tourelle en façade nord, XIVe siècle et XVe siècle, 23 mètres.

- Tour Mirandol[54], 1469, tour carrée avec échauguette et clé de voute remarquable, 24,5 mètres.

D'autres tours et tourelles : vestiges de la Julianie ou tour des Pénitents, tourelles d'angle de la Raymondie, tour de l'hôtel de la monnaie, tourelle de l'hôtel de Briance rue Droite, tourelle rue Mercière, tour de la maison Lachièze Rey, tourelles Est de l'Eglise, pigeonniers…

Liste des monuments historiques

- Chapelle de Malodène. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 2015[81].

- Cloître des Mirepoises. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1931[82].

- Église Saint-Martin de Louchapt. Le chœur a été inscrit au titre des monuments historiques en 1990[83].

- Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Murel. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1990[84].

- Église Saint-Maur de Martel. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1906[85]. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy[85].

- Église Saint-Pierre-ès-Liens de Gluges. Les restes de l'ancienne église ont été classés au titre des monuments historiques en 1913[86]. Bluck et Delpon rapportent qu'elle aurait été bâtie en 1108 par le croisé Gaillard de Mirandol pour y déposer des reliques rapportées de Terre sainte[87]. Ce ne serait qu'une légende inventée pour justifier les droits des seigneurs de Mirandol. Cependant des éléments architecturaux : modillons et chapiteaux de piliers et des vestiges découverts lors des fouilles récentes montrent une reconstruction datant du XIIe siècle[88] ;

- Hôtel de ville de Martel situé dans l'ancien hôtel de la Raymondie classé en 1906 et 1926, inscrit en 1926[89].

- Halle de Martel inscrite en 2004[90].

- Hôtel Fabri inscrit en 1990[91].

- Maison Arcambal, rue Droite, (porte et vantail) inscrite en 1928[92].

Mobilier aux Monuments historiques

Culture et éducation

- Martel possède une école de musique de statut associatif (Loi 1901).

- L'Ensemble vocal de Martel, issu de cette école, a été dirigé par Patrick Hilliard, de 1990 à 1998, puis par Christophe Loiseleur des Longchamps, compositeur et chef de chœur, de 1998 à 2010. Deryck Webb, ténor lyrique, en a été le professeur de technique vocale. Depuis 2012, ce chœur est devenu l'Ensemble vocal du Pays de Martel, dirigé par Marie Briois jusqu'en 2018. Depuis 2021, la cheffe de chœur est Maïtine Bergounioux[95].

Personnalités liées à la commune

Personnalités nées à Martel

- Peyre Pélicié (début du XIIIe siècle), troubadour de Martel (issu d'une famille bourgeoise de la ville) dont on conserve deux chansons[96].

- Étienne de Bascle (Martel, 1605 - 1661), avocat janséniste, ami de l'abbé de Saint-Cyran, 3e solitaire de Port Royal[97].

- Jean-Baptiste Roger de Lacoustande (Martel, - Martel, ), chevalier de Saint-Louis, général de brigade des armées de la République.

- Claude Caÿx prêtre né le à Martel, bienheureux, tué lors des massacres de à Paris[98].

- Antoine Judicis (faubourg de Mandes, - 1822) fut l'accusateur public chargé de reprendre en main le tribunal révolutionnaire après Thermidor. Il prononça à ce titre le réquisitoire contre Fouquier-Tinville, puis obtint la dissolution du tribunal d'exception qu'il dirigeait.

- Pierre Lachièze (Martel, - ) avocat, maire de Martel pendant la Révolution (1792-1795), président de l'Assemblée départementale, député à la Législative et au Conseil des Anciens et au Corps législatif[57].

- Pierre-Joseph de Lachèze-Murel (1744-1835), député aux États Généraux, et à la chambre des députés, chevalier de la Légion d'honneur[99].

- Pierre-Marcelin Lachièze (1807-1885), avocat, fondateur sous la monarchie de Juillet du journal républicain le Radical du Lot[58].

- Mgr Henri Marie Arlet (Martel le - Angoulême le ), évêque d'Angoulême le , sacré à Cahors par Mgr Laurens[100],[101].

- Henri Ramet (Martel, - ) historien, juriste, premier président de la Cour d'Appel de Toulouse, maire de Martel (1935-1941).

- Albert Lachièze, (Martel, - Martel, ) maire de Martel de 1877 à 1925, député du Lot de 1889 à 1906[59].

- Pierre Lachièze-Rey (Martel, - Martel, ), philosophe français d'inspirations catholique et kantienne.

- Anna Delvert (Martel 1884 - Martel 1960), créatrice avec son époux Henri (1904) décédé en 1936, et dirigeante (1904-1955) de la Conserverie Industrielle Delvert, Coupe d'Or du Bon Goût Français 1970. Elle mena de front avant l'heure une carrière d'entrepreneuse tout en élevant 6 enfants et aida grandement les Martelais durant la deuxième guerre mondiale.

- Charles Nouailhac, cheville ouvrière de l'accord du portant sur la création de l'assurance chômage, de l'UNEDIC et des ASSEDIC, dont il est anecdotiquement à l'origine des noms de marque. Premier directeur général de l'UNEDIC pendant 30 ans[102].

- Michèle Causse (1936-2010). Écrivaine et traductrice angliciste et italianiste née à Martel et morte (dénée selon un de ses néologismes) à Zurich.

- Jean-Claude Requier né à Martel en 1947, homme politique français, membre du Mouvement radical.

Personnalités ayant vécu à Martel ou ayant marqué son histoire

- Henri le Jeune (1155-1183), dit le « jeune roi », prince d'Angleterre, deuxième fils de Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, couronné roi du vivant de son père (surnommé Henri Court-Mantel), mort à Martel le .

- Raymond IV de Turenne donne à Martel sa charte de franchises en 1219.

- Christophe de Romandiola (1172-1271) bienheureux, disciple et ami de François d'Assise, fonda le couvent des Cordeliers.

- Saint Louis et Blanche de Castille vinrent à Martel en 1244.

- Du Guesclin, libérateur de Martel en 1374.

- Jean-Louis Jauberthou, introducteur en France de la vaccine, qu'il inocula à la famille royale en 1785 (livres divers sur la vaccination).

- Charles Ribeyrolles (1812-1860), écrivain et journaliste républicain, proscrit en 1851, ami de Victor Hugo, établi au Brésil où il mourut en 1860, coauteur du Brésil pittoresque.

- François Gall, peintre-sculpteur français né le à Kolozsvár (capitale de la Transylvanie hongroise, dans l'actuelle Roumanie) et décédé à Paris le , âgé de 75 ans. Il a épousé une martelaise, Eugénie Chassaing, journaliste et écrivaine quercinoise. Ils passaient une grande partie de l'année dans leur maison de Martel.

- Louis Blanchard[103](Paris 1905 - Brive 1988), École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, directeur de la recherche de Saint-Gobain, créateur et président (1976-1988) de l'Association de sauvegarde des maisons et paysages de Martel et de sa Région[103]. Il a épousé une martelaise, Marguerite Delvert, experte en Art copte et conférencière au Musée du Louvre et au Musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Ils organisèrent une grande exposition hors les murs sur "Martel, hier et aujourd'hui" au musée de la Conciergerie (palais de la Cité) en 1974.

- Robert Vattier, un des comédiens préférés de Marcel Pagnol, né le à Rennes (Ille-et-Vilaine) et décédé le à Nanterre (Hauts-de-Seine).

- Charles Breuil, artiste peintre marqué par le surréalisme, né à Saint-Denis-lès-Martel en 1928. Il a vécu et travaillé à Anglet (Pyrénées Atlantiques). Il a passé de nombreux étés à Martel où il a beaucoup peint.

- Édith Piaf, chanteuse française (1915-1963) : elle venait prier à l'église du hameau de Gluges, elle a financé anonymement le renouvellement des vitraux de cet édifice, une place porte son nom[104].

- Marcel Baleste (Vanves, - Cahors, ) économiste et géographe, agrégé d'histoire-géographie (1942), professeur à Henri IV, historien de Martel, auteur de La Vie quotidienne à Martel au XIXe siècle – 1800-1852[105]

- Pierre Mirat (1924-2008), acteur français inhumé au cimetière de Martel, vivait dans l'hôtel Vergnes de Ferron.

- Robert Littell (1935), journaliste et écrivain américain, père de Jonathan Littell ayant vécu à Martel jusqu'en 2017.

- Patrick Sébastien (1953), de son vrai nom Patrick Boutot, est un imitateur, humoriste, acteur, réalisateur, chanteur, auteur-compositeur, écrivain, producteur-animateur d'émissions de divertissement de télévision français et ex-dirigeant de club de rugby celui du CA Brive vit à Martel.

Héraldique

|

Blasonnement :

De gueules, à trois marteaux ou martels d'argent au manche d'or 2 et 1[106] |

Jumelages

Nassogne (Belgique) depuis 1967

Nassogne (Belgique) depuis 1967 Tequila (Mexique) depuis 2002

Tequila (Mexique) depuis 2002

Panoramique

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[20].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Pour cette ZNIEFF, l'INPN compte 30 communes dont trois en Corrèze et 25 dans le Lot mais le territoire de la ZNIEFF ne fait que tangenter ceux d'Altillac en Corrèze et de Puybrun dans le Lot, comme le montre la carte du site.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[44].

- Cette section est réalisée à partir des données des données du site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/comptes-individuels-des-communes-fichier-global du ministère de l'Économie et des Finances.

Pour constituer cette partie, l'outil Finances locales version 3.0.0 : Yin Yang Sigma

a effectué la synthèse des pages du site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/comptes-individuels-des-communes-fichier-global concernant Martel.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

a effectué la synthèse des pages du site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/comptes-individuels-des-communes-fichier-global concernant Martel.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

- La « section de fonctionnement » est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus, mais sans influence sur la consistance du patrimoine de la commune. Y figure aussi le remboursement des intérêts des emprunts. Elle enregistre également les recettes fiscales, les dotations et participations de l’État ainsi que les recettes d’exploitation des services municipaux.

- Les « charges de personnel » regroupent les frais de rémunération des employés par la commune.

- Le poste « achats et charges externes » regroupe les achats non stockés de matières et fournitures (eau, énergie...), le petit matériel, les achats de crédits-bails, les locations, primes d'assurances...

- Les « charges financières » correspondent à la rémunération des ressources d'emprunt.

- Les « subventions versées » rassemblent l'ensemble des subventions à des associations votées par le conseil municipal.

- Les « contingents » représentent des participations obligatoires d'une commune au financement de services départementaux, notamment aux sapeurs-pompiers du département.

- Les « impôts locaux » désignent les impôts prélevés par les collectivités territoriales comme les communes pour alimenter leur budget. Ils regroupent les impôts fonciers, la taxe d'habitation ou encore, pour les entreprises, les cotisations foncières ou sur la valeur ajoutée.

- Les « dotations globales de fonctionnement » désignent, en France, des concours financiers de l'État au budget des collectivités territoriales.

- Les « autres impôts » couvrent certains impôts et taxes autres que les impôts locaux.

- La section « investissement » concerne essentiellement les opérations visant à acquérir des équipements d’envergure et aussi au remboursement du capital de la dette.

- Les « remboursements d'emprunts » représentent les sommes affectées par la commune au remboursement du capital de la dette.

- Les « dépenses d’équipement » servent à financer des projets d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux.

- L'« encours de la dette » représente la somme que la commune doit aux banques au de l'année considérée

- L'« annuité de la dette » équivaut à la somme des intérêts d'emprunts de la commune et du montant de remboursement du capital au cours de l'année

- La « capacité de désendettement » est basée sur le ratio suivant défini par la formule : ratio = encours de la dette⁄capacité d'autofinancement. Ce ratio montre, à un instant donné, le nombre d'années qui seraient nécessaires au remboursement des dettes en considérant les ressources de Martel.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Cressensac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Martel et Cressensac-Sarrazac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Cressensac - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Martel et Brive-la-Gaillarde », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne », sur mab-france.org (consulté le )

- « Bassin de la Dordogne - zone tampon - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « le « cours lotois de la Dordogne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « les « falaises lotoises (rapaces) » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Martel », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7300898 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Martel », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « corniches de Gluges » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « la Dordogne quercynoise » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de la Doue, Raysse de Murel et pech de Lafont » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « versant de la vallée de la Dordogne entre Saint-Denis-les-Martels et Copeyre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de la Dordogne quercynoise » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Martel », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Martel », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « barrage de Saint-Étienne-Cantalès », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « barrage de Bort-les-Orgues », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Gaston Bazalgues et Jacqueline Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy et des communes du Lot : Toponymie lotoise, Aubenas, Gourdon : Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 133 p. (ISBN 2-910540-16-2, BNF 40220401), p. 110.

- (en) Catherine O'Connell-Cooper, , NASA Science, Mars Exploration Program, , consulté le .

- (en) Michelle Minitti, , NASA Science, Mars Exploration Program, , consulté le .

- (en) Susanne Schwenzer, , NASA Science, Mars Exploration Program, , consulté le .

- (en) Mariah Baker, , NASA Science, Mars Exploration Program, , consulté le .

- (en) Ashley Stroupe, , NASA Science, Mars Exploration Program, , consulté le .

- Archives famille Redon-Blanchard-Delvert-Association de Sauvegarde des Maisons et Paysages de Martel et de sa Région

- Marguerite Guély, L'origine de Martel.

- Henri Ramet, Martel, un coin du Quercy.

- Pierre Lachièze sur le site BSEL Société des études du Lot 3 1999

- Pierre-Marcelin Lachièze dans le BSEL BSEL - Octobre-Décembre 1998

- « Albert Lachièze », sur Sycomore, base de données des députés de l'Assemblée nationale.

- Martel, un coin du Quercy, Paris : Éditions et librairie, 1920, après le chanoine Serrurier

- « Les maires de Martel », sur Site francegenweb, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Le Lot partie Chemins de fer p. 194 - Armand Viré - Réédition de l'ouvrage de 1907 - (ISBN 2-7455-0049-X).

- « Solev », sur http://www.solev.com (consulté le )

- Jean-Claude Bonnemère, « Lot. La Socoba a décroché le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » », sur Actu.fr, (consulté le ).

- « Lot : Rocamadour et Martel rejoignent la prestigieuse liste des plus beaux villages de France », La Dépêche du Midi, (lire en ligne).

- Gino Lauri, « C F T H Q - Le Truffadou », (consulté le ).

- « Le hall des voyageurs inauguré », La Dépêche du Midi, , p. 26 (lire en ligne).

- « Les activités de découverte culturelle ou de plein air dans le Lot », sur https://www.tourisme-lot-ressources.com, Lot Tourisme, (consulté le ).

- Anne-Laure Napoleone, La Raymondie de Martel, p. 391-404, dans Congrès archéologique de France. 147e session. Quercy. 1989 - Société française d'archéologie - Paris - 1993

- Halle Notice no PA46000035, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Hôtel Fabri Notice no PA00095299, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Marie-Pasquine Subes-Picot, Église Saint-Sauveur de Martel, p. 365-390, dans Congrès archéologique de France. 147e session. Quercy. 1989 - Société Française d'Archéologie - Paris - 1993

- Patrimoines Midi-Pyrénées : hôpital Saint-Marc, puis couvent de moniales de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, dites maltaises

- Patrimoines Midi-Pyrénées : château

- Patrimoines Midi-Pyrénées : château

- Patrimoines Midi-Pyrénées : château fort dit "repaire de la Fon", abri troglodytique

- « Chapelle de Maradénou ou Malodène », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Cloître des Mirepoises », notice no PA00095158, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église de Louchapt », notice no PA00095290, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Murel », notice no PA00095291, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Eglise Saint-Maur », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Église Gluges », notice no PA00095159, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Baptiste Gluck (ill. Eugène Gluck), Album historique de département du Lot : Avec les vues des principaux monuments et sites du Quercy, Peronnas, Éditions de la Tour de Gile, (réimpr. 1995), 192 p. (ISBN 2-87802-209-2), p. 124.

- Valérie Rousset, Jean-Pierre Girault, Anne-Marie Pêcheur et Marguerite Guély, « L’Église Saint-Pierre-ès-Liens de Gluges à Martel et son presbytère (Lot) », Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, vol. LXIX, , p. 69-98 (lire en ligne).

- « Hôtel de ville de Martel », notice no PA00095161, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Halle », notice no PA46000035, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Hôtel Fabri », notice no PA00095299, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison Arcambal », notice no PA00095162, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Cheminées », notice no PM46000202, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Bas-reliel », notice no PM46000203, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Archives de l'Ensemble vocal de Martel

- Jeanroy.

- Delforge : Les Petites Écoles de Port-Royal. Sainte-Beuve : Histoire de Port-Royal., etc..

- Claude Caÿx sur le site Causes des Saints Révolution française 02.

- « Martel (Lot) », sur Sycomore, base de données des députés de l'Assemblée nationale.

- Mgr Arlet sur un bulletin du conseil municipal de Cremps Mgr Arlet.

- Philippe Olivier, Ecclesia Cadurecensis, le clergé du Diocèse de Cahors aux XIXe et XXe siècle, Cahors, Publi-Fusion, , 420 p. (ISBN 978-2-7466-3502-9), p.115.

- Mémoires d'André Bergeron.

- « Sauvegarde de Martel en Quercy », sur Sauvegarde de Martel en Quercy (consulté le )

- Martel : Gluges n'oublie pas Piaf. La Dépêche, 2 aout 2013.

- Lire en ligne sur Quercy.net

- Victor Adolphe Malte-Brun, Lot : Géographie - Histoire - Statistique - Administration, Les éditions du Bastion, (réimpr. 1980), 58 p., p. 41

Voir aussi

Bibliographie

- Abbé Blaise-Adolphe Marche, La vicomté de Turenne et ses principales villes : Beaulieu, Argentat, Saint-Céré, Martel, Imprimerie Crauffon, Tulle, 1880 (lire en ligne)

- Henri Ramet, Martel. Un coin du Quercy, 1920 (réimpr., Lorisse, Le Livre d'histoire, 2017 (ISBN 9782758609995)).

- Marguerite Guély, L'origine de Martel, p. 28, Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, 2000 (lire en ligne)

- Marguerite Guély, L'origine, l'essor et le déclin des marchands de Martel, Conférence prononcée à la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze (lire en ligne)

- Marguerite Guély, L'histoire de Gluges d'après les archives de Martel, Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze (lire en ligne)

- Lucien Lachièze-Rey, Les cahiers de doléances du Tiers état de la sénéchaussée de Martel pour les États généraux de 1789, Martel, Art et Histoire, , 213 p. (présentation en ligne)

Article connexe

- Liste des communes du Lot

Liens externes

- Portail du Lot

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Martel (Lot)

Martel (okzitanisch Martèl) ist eine aus mehreren Weilern (hameaux) und Einzelgehöften bestehende südfranzösische Gemeinde mit 1625 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Lot in der Region Okzitanien. Der Ort wurde im Juni 2022 von der Vereinigung Les plus beaux villages de France in die Liste der schönsten Dörfer Frankreichs aufgenommen.[1][2][en] Martel, Lot

Martel is a commune in the Lot department in southwestern France.[3] It is a small medieval town in a region well known for its walnuts and truffles.- [fr] Martel (Lot)

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии