world.wikisort.org - France

Lissac-et-Mouret est une commune française, située dans l'est du département du Lot en région Occitanie. Elle est également dans le causse de Gramat, le plus vaste et le plus sauvage des quatre causses du Quercy.

Pour les articles homonymes, voir Lissac et Mouret.

| Lissac-et-Mouret | |

L'église Sainte-Geneviève. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Figeac |

| Intercommunalité | Communauté de communes Grand-Figeac |

| Maire Mandat |

Philippe Unal 2020-2026 |

| Code postal | 46100 |

| Code commune | 46175 |

| Démographie | |

| Gentilé | Lissacois[1] |

| Population municipale |

917 hab. (2019 |

| Densité | 59 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 37′ 38″ nord, 1° 59′ 19″ est |

| Altitude | Min. 182 m Max. 366 m |

| Superficie | 15,55 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Figeac (banlieue) |

| Aire d'attraction | Figeac (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Figeac-1 |

| Législatives | Deuxième circonscription |

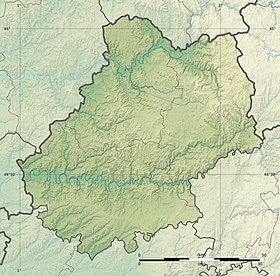

| Localisation | |

| modifier |

|

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Drauzou et par divers autres petits cours d'eau.

Lissac-et-Mouret est une commune rurale qui compte 917 habitants en 2019, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1968. Elle est dans l'agglomération de Figeac et fait partie de l'aire d'attraction de Figeac. Ses habitants sont appelés les Lissacois ou Lissacoises.

Géographie

Localisation

Commune de l'aire urbaine de Figeac située dans le Quercy.

Communes limitrophes

Hameaux et lieux-dits

Elle est constituée d'une multitude de petits lieux-dits tels que Claviès, Mouret, Sansses, Pélégri, Pechmeja, Langlade, le Fraysse, Péret et plusieurs autres encore.

Hydrographie

La commune est traversée par le ruisseau du Drauzou.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat, Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Maurs », sur la commune de Maurs, mise en service en 1992[8] et qui se trouve à 19 km à vol d'oiseau[9],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 12 °C et la hauteur de précipitations de 1 176,3 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rodez-Aveyron », sur la commune de Salles-la-Source, dans le département de l'Aveyron, mise en service en 1972 et à 47 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 10,7 °C pour la période 1971-2000[12], à 10,7 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,1 °C pour 1991-2020[14].

Milieux naturels et biodiversité

Aucun espace naturel présentant un intérêt patrimonial n'est recensé sur la commune dans l'inventaire national du patrimoine naturel[15],[16],[17].

Urbanisme

Typologie

Lissac-et-Mouret est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4],[18],[I 1],[19]. Elle appartient à l'unité urbaine de Figeac, une agglomération intra-départementale regroupant 6 communes[I 2] et 13 328 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[I 3],[I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Figeac dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 59 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 5],[I 6].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (90,9 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (83,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (78 %), zones agricoles hétérogènes (12,9 %), forêts (7,3 %), zones urbanisées (1,8 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Lissac-et-Mouret est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Drauzou. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[23]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1988, 1993, 1994, 1999, 2008 et 2013[24],[21].

Lissac-et-Mouret est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[25].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des glissements de terrain[26]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[27].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 90,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 499 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 429 sont en en aléa moyen ou fort, soit 86 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[28],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[27].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 2018 et 2019 et par des mouvements de terrain en 1999[21].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une route à fort trafic et une canalisation de transport de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[29].

Toponymie

Le toponyme Lissac-et-Mouret a pour origine la réunion des sections de Lissac et de Mouret en 1834. Lissac, d'origine gallo-romaine, est basé sur un anthroponyme : Lisius ou lissius. La terminaison -ac est issue du suffixe gaulois -acon (lui-même du celtique commun *-āko-), souvent latinisé en -acum dans les textes. Mouret est un diminutif de l'occitan morre issu du bas-latin murru, avec le sens de museau, rocher en forme de museau puis hauteur. Un diminutif morret est aussi un surnom attribué à un homme qui a de grosses lèvres[30].

Histoire

Cette petite commune était autrefois divisée en deux, Lissac sur les rives du Drauzou et Mouret sur le plateau, à la limite du causse.

Lissac, pour sa part, a abrité un couvent féminin de l'ordre de Cîteaux dont il reste aujourd'hui quelques vestiges, notamment l'église Sainte-Geneviève, et Mouret a vu naître un superbe château au XIXe s.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[32]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[33].

En 2019, la commune comptait 917 habitants[Note 6], en diminution de 1,4 % par rapport à 2013 (Lot : +0,19 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 405 ménages fiscaux[Note 7], regroupant 939 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 23 490 €[I 7] (20 740 € dans le département[I 8]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 3,3 % | 4,9 % | 6,8 % |

| Département[I 10] | 7,3 % | 8,9 % | 9,6 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 514 personnes, parmi lesquelles on compte 79,1 % d'actifs (72,3 % ayant un emploi et 6,8 % de chômeurs) et 20,9 % d'inactifs[Note 8],[I 9]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Figeac, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3],[I 12]. Elle compte 90 emplois en 2018, contre 92 en 2013 et 98 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 377, soit un indicateur de concentration d'emploi de 23,8 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 53,3 %[I 13].

Sur ces 377 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 50 travaillent dans la commune, soit 13 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 91 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,3 % les transports en commun, 4 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,7 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

50 établissements[Note 9] sont implantés à Lissac-et-Mouret au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 10],[I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 50 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 3 | 6 % | (14 %) |

| Construction | 9 | 18 % | (13,9 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 9 | 18 % | (29,9 %) |

| Information et communication | 2 | 4 % | (1,8 %) |

| Activités financières et d'assurance | 1 | 2 % | (2,8 %) |

| Activités immobilières | 1 | 2 % | (3,5 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 9 | 18 % | (13,5 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 6 | 12 % | (12 %) |

| Autres activités de services | 10 | 20 % | (8,7 %) |

Le secteur des autres activités de services est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 20 % du nombre total d'établissements de la commune (10 sur les 50 entreprises implantées à Lissac-et-Mouret), contre 8,7 % au niveau départemental[I 17].

Entreprises et commerces

L'entreprise ayant son siège social sur le territoire communal qui génère le plus de chiffre d'affaires en 2020 est[36] :

- Soc Auxiliaire De Travaux - Sat, construction de routes et autoroutes (2 082 k€)

Agriculture

La commune est dans la Limargue », une petite région agricole occupant une bande verticale à l'est du territoire du département du Lot[37]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 11] sur la commune est l'élevage d'ovins ou de caprins[Carte 4].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 39 | 24 | 14 | 17 |

| SAU[Note 12] (ha) | 907 | 1 001 | 959 | 1 179 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 39 lors du recensement agricole de 1988[Note 13] à 24 en 2000 puis à 14 en 2010[39] et enfin à 17 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 56 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 60 % de ses exploitations[40],[Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune est restée relativement stable, passant de 907 ha en 1988 à 1179 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 23 à 69 ha[39].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'Église Sainte-Geneviève de Lissac-et-Mouret ;

- Les ruines de église Saint-Denis de Lissac-et-Mouret (XIIIe siècle ?) ;

- Le Château de Mouret

- Le Château de Péret

Vie locale

Il existe un tout petit centre du village constitué d'une mairie et d'une poste. Les associations au sein du village sont nombreuses.

Sa fête votive est célébrée chaque année le 1er week-end d'Octobre.

Personnalités liées à la commune

- Baronne de Lissac-et-Mouret (ainsi que son fief).

- L'avocat Jean-Denis Bredin qui possède le château à Péret.

Article connexe

- Communes du Lot

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Figeac » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Lissac-et-Mouret » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Lissac-et-Mouret » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Lissac-et-Mouret » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Lissac-et-Mouret » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Lot » (consulté le ).

Autres sources

- https://www.habitants.fr/lot-46

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Maurs - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Lissac-et-Mouret et Maurs », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Maurs - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Lissac-et-Mouret et Salles-la-Source », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rodez-Aveyron - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rodez-Aveyron - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rodez-Aveyron - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Lissac-et-Mouret », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Lissac-et-Mouret », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune de Lissac-et-Mouret », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Lissac-et-Mouret », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Lissac-et-Mouret », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Gaston Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy : Toponymie lotoise, Gourdon, Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 127 p. (ISBN 2-910540-16-2), p. 115.

- « Les maires de Lissac-et-Mouret », sur Site francegenweb, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Entreprises à Lissac-et-Mouret », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Lissac-et-Mouret - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Lot » (consulté le ).

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[38].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Liens externes

- Portail du Lot

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Lissac-et-Mouret

Lissac-et-Mouret ist eine französische Gemeinde mit 917 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Lot in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Figeac und zum Kanton Figeac-1.[en] Lissac-et-Mouret

Lissac-et-Mouret (French pronunciation: [lisak e muʁɛ]; Languedocien: Liçac e Moret) is a commune in the Lot department in south-western France.- [fr] Lissac-et-Mouret

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии