world.wikisort.org - France

Roche-la-Molière est une commune française située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Roche-la-Molière | |

Vue de Roche-la-Molière depuis Saint-Genest-Lerpt. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Loire |

| Arrondissement | Saint-Étienne |

| Intercommunalité | Saint-Etienne Métropole |

| Maire Mandat |

Éric Berlivet 2020-2026 |

| Code postal | 42230 |

| Code commune | 42189 |

| Démographie | |

| Gentilé | Rouchons, Rouchonnes [1] |

| Population municipale |

9 884 hab. (2019 |

| Densité | 567 hab./km2 |

| Population agglomération |

374 318 hab. (2019) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 26′ 05″ nord, 4° 19′ 28″ est |

| Altitude | Min. 469 m Max. 700 m |

| Superficie | 17,44 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Saint-Étienne (banlieue) |

| Aire d'attraction | Saint-Étienne (commune du pôle principal) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Étienne-3 |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | roche-la-moliere.fr |

| modifier |

|

Géographie

Roche-la-Molière est située à 6 km de l'hôtel de ville de Saint-Étienne[2].

Liant les deux parties de Saint-Étienne[3], Roche est constituée de plusieurs quartiers parmi lesquels la Cité de Beaulieu, Côte Durieux, L'Écho, Le Pontin, La Varenne, Grangeneuve…

La ville est traversée par deux cours d'eau, l'Égotay et le Lizeron qui rejoint la Loire par la retenue de Grangent.

Le territoire communal se trouve au-dessus du bassin houiller de la Loire.

La superficie de la commune est de 17,44 km2 ; son altitude varie de 469 à 700 mètres[4].

Urbanisme

Typologie

Roche-la-Molière est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[5],[6],[7]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Étienne, une agglomération inter-départementale regroupant 32 communes[8] et 374 318 habitants en 2019, dont elle est une commune de la banlieue[9],[10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Étienne, dont elle est une commune du pôle principal[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 105 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[11],[12].

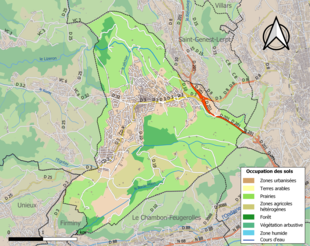

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (61,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (70,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (50,8 %), zones urbanisées (18,2 %), zones agricoles hétérogènes (10,8 %), forêts (8,5 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (8 %), mines, décharges et chantiers (3,7 %)[13].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Histoire

La permutation de 1173 entre le comte de Forez et l'Église de Lyon indique que quiconque aura le château de Roche devra hommage lige et fidélité au comte[14].

1) Les de Lavieu et leurs descendants d'Augerolles et (de) Capponi[15],[16]: Les Lavieu, qui ont longtemps possédé Roche-la Molière — d'abord sous la suzeraineté des seigneurs de Jarez — ont constitué une des grandes dynasties foréziennes. Selon l'historien Edouard Perroy (1901-1974)[17],[18], ils n'avaient pas de rapport direct avec Lavieu, ni Saint-Bonnet (Dauphine de St-Bonnet, fl. au XIIIe siècle, mère de Sibylle de Bâgé, est dite à tort « de Lavieu » par la tradition), ni les vicomtes de Lyon (ce que soutenait l'historiographie traditionnelle, reprenant La Mure ou Guichenon), mais venaient des Monts du Lyonnais (vers Ternand et Savigny) et, membres notables de la noblesse du Lyonnais dès le XIe siècle, commencèrent leur carrière comme co-seigneurs de Chamousset et de St-Symphorien. À leurs débuts, leur généalogie n'est pas connue avec certitude. Les deux frères Jocerand (Ier) et Guillaume de Lavieu sont actifs entre 1084 et 1100, liés aux comtes de Lyon et de Forez mais aussi aux archevêques. À la génération suivante, les deux frères Briand (Ier) (époux d'Aia) et autre Guillaume de Lavieu sont cités entre 1134 et 1145 ; puis Jocerand (II), probable fils de Briand, hérite des châteaux d'Yzeron et de Pizay. Briand (II), fils de Jocerand (II), obtient dès avant 1173 une part de Grangent sur Loire et une part de St-Chamond en Gier, et co-fonde l'abbaye de Valbenoîte en 1180. La permutatio de 1173 le fait vassal de l'archevêque de Lyon pour Chamousset et St-Chamond, et du comte de Forez pour Grangent. Ses fils, actifs dans le 1er quart du XIIIe siècle, se partagent son héritage et sont à l'origine des différentes branches des Lavieu :

- Le fils aîné de Briand (II), Jocerand (III) de Lavieu, obtient Yzeron et Pizay (Pizay passera ensuite aux Lavieu de Feugerolles), puis son propre fils aîné Briand (III) († v. 1270) : Doizieu et Boisset (qui seront hérités plus tard par les Lavieu-Roche-Sennecterre ci-dessous).

- Briand (III) avait pour frère Bérard de Lavieu, et probablement aussi Guillaume de Feugerolles (probable père lui-même d'Hugues de Lavieu († 1296), souche des seigneurs de Feugerolles, qui auront aussi Chalain, Marclopt, Ecotay et Pizay).

- Le fils cadet de Briand (II), Guillaume de Lavieu (fl. 1217, 1224), fieffé à St-Chamond, est souche des sires de Roche-la-Molière (les Lavieu de Roche ont aussi possédé Poncins, Boisset, Grézolles, Thorrenc) :

- son fils Artaud de Lavieu (cité en 1240, † v. 1274/1278) semble en effet recevoir le château de Roche du comte Guigues V, fils de Guigues IV (et en tout cas son fils Gaudemar de Lavieu, qui vient), et il hérite Thorenc de son beau-frère Aymar de Roussillon d'Annonay (marié en 2° noces à sa sœur Philippa de Lavieu) ; Artaud engendre :

- l'archevêque Briand, chanoine de Lyon dès 1275, archevêque de Vienne en 1307-1318 ; et Gaudemar de Lavieu (mineur en 1248, † vers 1301) : il hérite de sa mère des biens à Saint-Julien, et il possède aussi Poncins, acheté vers 1280/1283 au vicomte de Thiers, et Thorenc en Vivarais (hérité des Roussillon d'Annonay) ; Père de :

- Jean (Ier) de Lavieu († 1317), qui avait hérité Grézolles avant 1297, sans doute de sa mère ou de sa femme, et dont le fils,

- Briand de Lavieu († v. 1357/1361), grand seigneur dépensier, vivant à crédit, endetté auprès des Lombards de Montbrison, fait l'hommage de sa terre et baronnie de Roche le 4 avril 1333 ; il est suivi par ses propres enfants (fils de Blanche Damas-Couzan, † vers 1378, dame de Roche-la-Molière — son douaire de veuve) :

- Jean (II) de Lavieu († v. 1369), cité en 1357, sire de Roche en 1361,

- et Catherine de Lavieu, dame de Roche, Poncins et Grézolles, Doizieu et Boisset (Thorrenc était resté à la veuve de son frère Jean II, Marguerite de Montchal (de Moncha), remariée à Guichard Durgel de St-Priest, seigneur de St-Chamond). Les Lavieu de Roche-la-Molière se fondent alors vers 1360 dans les Saint-Nectaire, car ladite héritière Catherine de Lavieu († 1386) épouse Eracle de Sennecterre/Saint-Nectaire, et cette branche de la grande famille auvergnate de St-Nectaire relève désormais le nom de Lavieu,

- dès leur fils Jean (III) de Lavieu (St-Nectaire) (fl. 1390, 1430 : il teste le 17 septembre 1430) : vers 1390, il hérite Doizieux et Boisset de son beau-frère Pierre de Lavieu-Yzeron, mari de sa sœur Jeanne de Lavieu-Sennecterre ; il épouse Alix de Semur de Beauzac : D'où Jean (IV) de Lavieu (actif jusque vers 1446, 1453), marié à Marguerite, fille de Philibert III Cormoran de Lespinasse, et père de :

- Jean (V) († av. 1466), sire de Roche ; Claude de Lavieu de Poncins et Beauzac († av. 1472), x 1463 Catherine d'Albon-St-Forgeux : d'où la suite des sires de Poncins et de Beauzac par leur fille Marie-Marguerite de Lavieu, qui épouse en 1479 Artaud VIII Michel de St-Germain-Montrond ;

- et leur sœur Catherine de Lavieu (Saint-Nectaire), dame héritière de Roche, qui épouse Jean d'Augerolles vers la moitié du XVe siècle et lui transmet Roche-la-Molière (les d'Augerolles/d'Ogerolles de Sapolgue (St-Polgues)[19] sont une famille noble active en Forez et Roannais, originaire de la région de Feurs et Salt-en-Donzy — et non d'Augerolles en Auvergne — et qui a donné son nom à « Ogerolles en St-Romain et St-Just). Ils ont pour enfants : Antoinette d'Augerolles, x Jacques du Peschin, sgr. de Barbaste/Barbat(t)e et Montgeorge, et :

- Dauphin Ier d'Augerolles, x Isabeau, fille de Jean de St-Priest et Saint-Étienne ; → Parents (entre autres enfants) de : Dauphin II d'Augerolles († à Rethel en 1552), gouverneur du Comté d'Eu pour François Ier de Nevers, x Anne, fille d'Antoine Le Long de Chenillac ; → Parents (entre autres) d'Antoine d'Augerolles[20],[21], chevalier de Saint-Michel et mari d'Anne, fille de Jean Mitte de Miollans de Chevrières (elle teste le 16 mai 1620) ; le 31 mars 1584, Antoine d'Augerolles de Roche et son fils héritier Jean sont tués par leur ennemi Aymar de St-Priest de St-Etienne, lors d'une embuscade tendue à la Rochette, alors qu'ils se rendaient à une messe pascale dite en l'église de St-Genest ; l'assassin, d'ailleurs cousin issu de germain d'Antoine d'Augerolles, sera gracié par Henri III par des lettres royales de rémission). Parmi les trois sœurs de Jean, filles donc d'Antoine d'Augerolles et d'Anne Mitte de Chevrières,

- Catherine d'Augerolles, x 1° Guillaume de St-Pulgent puis 2° Antoine de Vichy-Champrond ; Antoinette d'Augerolles, x Louis II de Murat de L'Estang de la Sône, chevalier de St-Michel (cf. Généalogie Murat de l'Estang, 1892, p. 48, en ligne sur Gallica ;

- et → Françoise d'Augerolles, ce fut cette dernière qui hérita Roche-la-Molière de la succession de leur père Antoine : Françoise d'Augerolles épousa le 17 mars 1586 Alexandre (de) Capponi d'Ambérieux de Feugerolles (v. 1559-1601 ; fils de Laurent Capponi et d'Hélène de Gadagne)[22],[23], chevalier de St-Michel, acquéreur de la baronnie de Feugerolles sur les Lévis-Couzan dès le 26 juin 1586, à qui elle apporta donc Roche-la-Molière et donna deux fils : Alexandre-François (le cadet ; né v. 1598 et mort v. 1629 au siège de Casal), et :

- Gaspard (de) Capponi (l'aîné ; 1596-1675), baron de Roche-la-Molière et de Feugerolles, seigneur du Chambon, de St-Romain, Jonzieux, aussi de St-Just et St-Genest en partie etc., page à la cour d'Henri IV, gentilhomme de la Chambre de Louis XIII, chevalier de St-Michel, x 1° 1623 Isabeau († 1645), fille de Renaud de Cremeaux (d'où 6 garçons et 6 filles), et x 2° 1647 Madeleine du Peloux, veuve de Balthazar de Clermont-Montoison, d'où 7 enfants dont l'héritière Catherine-Angélique (de) Capponi de Feugerolles, qui épousa en 1676 Pierre-Hector de Charpin, comte de Souzy et de la Forest-des-Halles. Madeleine du Peloux, sa fille Catherine-Angélique Capponi et son gendre Pierre-Hector de Charpin, vendirent plusieurs fois la baronnie de Roche-la-Molière, en 1677 (août, puis octobre) et en 1683 (décembre) : voir ci-dessous

- Dauphin Ier d'Augerolles, x Isabeau, fille de Jean de St-Priest et Saint-Étienne ; → Parents (entre autres enfants) de : Dauphin II d'Augerolles († à Rethel en 1552), gouverneur du Comté d'Eu pour François Ier de Nevers, x Anne, fille d'Antoine Le Long de Chenillac ; → Parents (entre autres) d'Antoine d'Augerolles[20],[21], chevalier de Saint-Michel et mari d'Anne, fille de Jean Mitte de Miollans de Chevrières (elle teste le 16 mai 1620) ; le 31 mars 1584, Antoine d'Augerolles de Roche et son fils héritier Jean sont tués par leur ennemi Aymar de St-Priest de St-Etienne, lors d'une embuscade tendue à la Rochette, alors qu'ils se rendaient à une messe pascale dite en l'église de St-Genest ; l'assassin, d'ailleurs cousin issu de germain d'Antoine d'Augerolles, sera gracié par Henri III par des lettres royales de rémission). Parmi les trois sœurs de Jean, filles donc d'Antoine d'Augerolles et d'Anne Mitte de Chevrières,

- dès leur fils Jean (III) de Lavieu (St-Nectaire) (fl. 1390, 1430 : il teste le 17 septembre 1430) : vers 1390, il hérite Doizieux et Boisset de son beau-frère Pierre de Lavieu-Yzeron, mari de sa sœur Jeanne de Lavieu-Sennecterre ; il épouse Alix de Semur de Beauzac : D'où Jean (IV) de Lavieu (actif jusque vers 1446, 1453), marié à Marguerite, fille de Philibert III Cormoran de Lespinasse, et père de :

- Briand de Lavieu († v. 1357/1361), grand seigneur dépensier, vivant à crédit, endetté auprès des Lombards de Montbrison, fait l'hommage de sa terre et baronnie de Roche le 4 avril 1333 ; il est suivi par ses propres enfants (fils de Blanche Damas-Couzan, † vers 1378, dame de Roche-la-Molière — son douaire de veuve) :

- Jean (Ier) de Lavieu († 1317), qui avait hérité Grézolles avant 1297, sans doute de sa mère ou de sa femme, et dont le fils,

- l'archevêque Briand, chanoine de Lyon dès 1275, archevêque de Vienne en 1307-1318 ; et Gaudemar de Lavieu (mineur en 1248, † vers 1301) : il hérite de sa mère des biens à Saint-Julien, et il possède aussi Poncins, acheté vers 1280/1283 au vicomte de Thiers, et Thorenc en Vivarais (hérité des Roussillon d'Annonay) ; Père de :

- son fils Artaud de Lavieu (cité en 1240, † v. 1274/1278) semble en effet recevoir le château de Roche du comte Guigues V, fils de Guigues IV (et en tout cas son fils Gaudemar de Lavieu, qui vient), et il hérite Thorenc de son beau-frère Aymar de Roussillon d'Annonay (marié en 2° noces à sa sœur Philippa de Lavieu) ; Artaud engendre :

- Le fils benjamin de Briand (II), Pierre de Lavieu fonde la branche de Riverie, et des sous-branches auront Unias, Ronzières ou Veauche.

2) Les 10 août et 25 octobre 1677, Madeleine du Peloux, veuve de Gaspard (de) Capponi de Feugerolles (Gaspard était le fils d'Alexandre (de) Capponi, acquéreur de Feugerolles en 1586, et de Françoise d'Augerolles, dame héritière de Roche-la-Molière, comme on l'a vu) puis sa fille Catherine-Angélique Capponi de Feugerolles, cédèrent Roche contre 111 000 livres à → Jean-François Anselmet des Brun(e)aux, mais Catherine-Angélique de Feugerolles et son mari Pierre-Hector de Charpin de Souzy de la Forest-des Halles (épousé en 1676) reprirent Roche le 20 août 1683 par échange avec Claude-Gabriel Anselmet, frère héritier de Jean-François, contre la part de St-Just-lès-Velay qui relevait de Feugerolles ; d'ailleurs, Jean-Baptiste-Michel Charpin de Feugerolles, le petit-fils de Catherine-Angélique Capponi et Pierre-Hector Charpin, épousera Anne-Marie Anselmet des Bruneaux[24], dame de Saint-Just-en-Feugerolles (ladite part de St-Just, donc, qui relevait de Feugerolles), fille de Jean-Marie Anselmet et petite-nièce de Jean-François et Claude-Gabriel Anselmet.

Mais dès le 12 (ou le 16) décembre 1683, Pierre-Hector de Charpin et sa femme Catherine-Angélique Capponi de Feugerolles vendirent Roche-la-Molière à → Pierre Duon, président des Trésoriers de France à Lyon, contre 74 500 (ou 76 000) livres ; sa veuve Madeleine Chappuis de La Faye vendit le 21 avril 1719 à → Jean Perrin de Vieuxbourg, ancien échevin de Lyon. Le fils de ce dernier, Alexis-Bonaventure Perrin de Vieuxbourg, céda le 25 janvier 1745 contre 136 000 livres à → Jean-Louis Girard, écuyer († le 9 août 1746 tué en duel à Lorient ; fils du secrétaire du roi Pierre Girard), qui fut lui-même suivi par sa sœur → Marie Girard (née en 1720-† le 14 novembre 1789), épouse en 1738 de Pierre-Antoine Chappuis de Maubon : le couple aliéna en 1765 au → duc Armand-Joseph de Chârost et d'Ancenis (1738-1800).

Le duc de Béthune-Chârost et d'Ancenis, aussi seigneur de Meillant et Charenton, philanthrope, féru d'agronomie, était aussi un entrepreneur dans l'âme : il était bien sûr attiré par la concession houillère de Roche, obtenue en 1766. Mais le 26 février 1772, le négociant → Jacques Neyron (1733-1811)[25], secrétaire du roi en 1768, maire de Saint-Etienne de 1778 à 1783, frère aîné d'Antoine et oncle d'André-Antoine Neyron, acquit pour 205 000 livres la terre féodale de Roche avec le château (la concession houillère de Roche étant, elle, cédée par le duc en 1786 à René Eustache d'Osmond). La ville récupéra le château de Roche-la-Molière en 1951 sur la famille Neyron.

Le nom de Roche-la-Molière apparaît pour la première fois en latin dans une charte du XIIIe siècle. Un document de 1252 fait par exemple mention de Guillelmus de Rocha Moeyr.

« Molière » pourrait se rapporter au terme meule à cause d'un lieu d'extraction de meules situé sur le territoire de cette commune. Le qualificatif de « molière » se rapporterait plutôt à la qualification de l'éperon rocheux sur lequel le château de Roche-la-Molière a été construit : un éperon rocheux en forme de meule[26]. Il pourrait aussi dériver d'un qualificatif de la pierre extraite, un grès houiller, assez meuble. Les travaux les plus récents indiquent que le toponyme « Molière » fait référence à un terrain humide[27].

Trois actes des XIVe et XVe siècles témoignent de l'exploitation médiévale réalisée à partir de la surface par décaissements du terrain. Le charbon y apparaît comme un combustible précieux dont l'extraction était imposable et soumise au contrôle des seigneurs de Roche, de Saint-Priest et du comte de Forez.

En 1786, René Eustache d'Osmond achète la concession houillère que Armand Joseph de Béthune avait obtenue sur les mines de Firminy et de Roche-la-Molière. Il se heurte à l'hostilité des propriétaires locaux qui entravèrent l'exploitation.

Au XIXe siècle, l'expédition se faisait à dos de mulet en direction de la Loire par laquelle il était acheminé vers la façade atlantique via les « rambertes » et la région parisienne par le canal de Briare. La Compagnie des Mines de Roche-Firminy fut nationalisée à la libération et les Houillères de la Loire prirent le relais en 1945. L'activité cesse avec la fin de l'activité du puits Charles en 1976.

Roche a un passé de cité ouvrière bâtie sur la mine et le ruban. En lien avec ces activités, une forte population étrangère s'est installée au début du XXe siècle.

Politique et administration

Liste des maires

Tendances politiques et résultats

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[31],[Note 3]

En 2019, la commune comptait 9 884 habitants[Note 4], en diminution de 2,07 % par rapport à 2013 (Loire : +1,18 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Notre-Dame-de-l'Assomption de l'Essartery.

- Église Saint-Joseph de Cité de Beaulieu.

- Église de la Sainte-Vierge de Roche-la-Molière.

- Le château, complet et préservé, est entièrement restauré. Il est nommé dans l'acte de partage Forez-Lyonnais de 1173. Les Lavieu en sont les premiers propriétaires connus. En 1772, le négociant Jacques Neyron acquiert le domaine, et y fait réaliser d'importants travaux (surtout intérieurs : salons). La ville le récupère en 1951 pour en faire, sur une période très brève, un collège, avant de passer dans le giron de la société d'histoire locale. L'ensemble, aujourd'hui espace culturel (expositions), est constitué d'un vaste parc jalonné de sentiers de promenade, jeux pour enfants et, au fond dans la partie nord : les voûtes, témoins du passé.

- Collège Louis-Grüner.

- ZA Buisson/Galinay/Puits Grüner, au nord vers la rocade.

- ZI Puits Charles, en direction opposée, face à la cité de Beaulieu, route d'Unieux-Firminy.

- Monument aux morts, situé à côté de l'église.

- Le Château.

Le monument aux morts.

Le monument aux morts.

Culture

- Centre Musical Municipal échange avec le Collège des Arts et de la Culture de Lougansk et la Filarmonica de Sao Bras de Alportel au Portugal.

- Harmonie des Mineurs, Orchestre de Chambre et Orchestre Fil'Harmonie.

- Ensemble Syrena, danses et chants du folklore polonais, ils se produisent en spectacle depuis 1974.

- Festi'Roche, festival de folklore international. Des groupes professionnels venus d'horizons divers, se produisent depuis 2004.

- Harmonia de Beaulieu, Harmonie musicale franco-polonaise, créée en 1923.

- Musique de folklore Polonais.

- Festival de street art SAFIR (Street Art Festival In Roche La Molière) : réalisation de fresques et de trompe l'œil sur les bâtiments de la ville[34].

Tissu industriel

- Possehl Electronics France

- SAFRAN Aerotechnics, équipementier aéronautique

- Carbon, photovoltaics made in France

Sports

- 24 heures de Roche-la-Molière, épreuve annuelle de course à pied sur route.

- Jeu de sarbacane

- Rugby

- Amicale Laïque de Roche la Molière

- Espérance sportive de Roche

- Handball Roche St-Genest

- Polonia Beaulieu foot

- FC Roche St Genest

- Cyclo club Roche

- FC Côte Durieux (football et korfbal)

- Centre de tir Rouchon

Personnalités liées à la commune

- Jean Colly (1858-1929), mineur, ouvrier, homme politique, né à Roche-la-Molière.

- Joseph Sanguedolce (1919-2010), mineur, résistant, homme politique, inhumé à Roche-la-Molière. Une rue porte son nom.

- Georges Peyroche (1937-), ancien footballeur international de l'ASSE et ancien entraineur du PSG, né à Roche-la-Molière.

- Fernand Barek (1942-), footballeur, né à Roche-la-Molière.

- Difool (1969), animateur radio a grandi dans la commune[35].

- Hérita Ilunga (1982-), footballeur professionnel, a vécu à Roche-la-Molière[36].

- Alexandra Louison (1982-), triathlète et duathlète, championne de France de duathlon courte distance et longue distance et vainqueur sur triathlon Ironman, née à Roche-la-Molière[36].

Héraldique

|

Les armoiries de Roche-la-Molière se blasonnent ainsi :

|

|---|

Bibliographie

- Renaud Aulagner, Cités minières - cités jardins : le logement des mineurs par la Compagnie R.M.F.(1875-1945), éd Lulu.com, 2010, 215 p.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Carte

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- https://www.habitants.fr/loire-42

- © les contributeurs d’OpenStreetMap, « Distance par la route entre Roche-la-Molière et Saint-Étienne », sur le site OpenStreetMap (consulté le ).

- Ville à l'est, écart de St-Victor et Gorges de la Loire à l'ouest.

- Institut national de l'information géographique et forestière, Répertoire géographique des communes, [lire en ligne].

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Étienne », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Mais quiconque aura le château de Saint-Priest, ou de Rochetaillée, ou le Château-Roche, ou de Fougerolles, ou de Grangent, doit hommage lige & fidélité au Comte », bulle du Pape Alexandre III confirmant la permutation de 1173-1174 http://museedudiocesedelyon.com/MUSEEduDIOCESEdeLYONlettrepapepermutation1174.htm

- « Château de Roche-la-Molière, p. 177-262, et Généalogies des familles seigneuriales, p. 220-262 », sur Etudes historiques sur le Forez : Chronique des châteaux et des abbayes, vol. II, par Jean-Antoine de La Tour de Varan, chez Montagny, à Saint-Etienne, 1857

- « Les blasons des sires de Roche-la-Molière », sur ForezInfo

- « Lavieu, p. 416-458 », sur Les familles nobles du Forez, t. Ier, par Edouard Perroy, Centre d'Etudes foréziennes (à St-Etienne), et la Diana (à Montbrison), 1976

- « Famille de Lavieu », sur Man8Rove

- « Famille d'Augerolles, p. 88-89 », sur Les Familles nobles du Forez, t. Ier, par Edouard Perroy, Centre d'Etudes foréziennes (à St-Etienne), et la Diana (à Montbrison), 1976

- « Antoine d'Augerolles, ascendance et postérité », sur Geneanet, arbre de Gilles Lecomte

- « Les d'Augerolles, sires de Roche-la-Molière : le drame de mars 1584, par Georges Benoît », sur Amiproche : les Amis du Patrimoine de Roche-la-Molière

- « Le Patrimoine de Roche-la-Molière : les Capponi, et autres familles seigneuriales », sur Amiproche : Les Amis du Patrimoine de Roche-la-Molière

- « Des d'Augerolles de Roche-la-Molière aux Capponi et aux Charpin de Feugerolles », sur Rodovid

- « Anne-Marie Anselmet, fille de Jean-Marie et petite-fille de Nicolas Anselmet », sur Man8Rove

- « Les Neyron (avec portraits de famille et vues du château de Roche) », sur Noms de rues, Saint-Etienne

- Jean-Claude Saby, A cor et à cri, 2000, 182 p.

- L'adjectif *mol, -a « mou, molle » d'où « mouillé, humide, détrempé » a été précocement substantivé au féminin pour désigner un marécage, transfert qu'attestent également les parlers occitans. Sur cette base ont été formés les dérivés moleri, correspondant au français molière, en occitant molièra « terrain marécageux, bourbier » et *molet, (...) « bourbier dans un champ », « terrain aqueux sans consistance ». Xavier Gouvert, Problème et méthodes en toponymie française, Thèse ss. la direction de Jean-Pierre Chambon, 2008, p. 591.

- Les derniers maires depuis la Révolution

- Notice sur le site du Maitron

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Street Art à Roche-la-Molière », sur www.loiretourisme.com (consulté le ).

- « Loire. Difool mène la lutte à la tête de la radio Skyrock », sur www.leprogres.fr (consulté le ).

- « Roche-la-Molière », sur Association Anciens Maires de la Loire (42) (consulté le ).

Voir aussi

- Liste des communes de la Loire

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Essai historique sur les cités minières de Roche la Molière (1875-1945)

- Portail du département de la Loire

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Roche-la-Molière

Roche-la-Molière ist eine französische Gemeinde im Arrondissement Saint-Étienne im Département Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie liegt etwa 50 Kilometer südwestlich von Lyon im Zentralmassiv. Die 9884 Einwohner (Stand 1. Januar 2019) der Stadt bezeichnen sich als Rouchonnes bzw. Rouchons. Roche-la-Molière liegt etwa fünf Kilometer östlich der Loire und westlich von Saint-Étienne.[en] Roche-la-Molière

Roche-la-Molière (French pronunciation: [ʁɔʃ la mɔljɛʁ]) is a commune in the Loire department in the Auvergne-Rhône-Alpes region in central France.- [fr] Roche-la-Molière

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии