world.wikisort.org - France

Maubeuge est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France. Ses habitants sont appelés les Maubeugeois.

| Maubeuge | |

La porte de Mons, vue de la place Vauban. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Avesnes-sur-Helpe |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre (siège) |

| Maire Mandat |

Arnaud Decagny 2020-2026 |

| Code postal | 59600 |

| Code commune | 59392 |

| Démographie | |

| Gentilé | Maubeugeois(es) |

| Population municipale |

29 589 hab. (2019 |

| Densité | 1 570 hab./km2 |

| Population agglomération |

110 876 hab. (2019) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 16′ 39″ nord, 3° 58′ 24″ est |

| Altitude | Min. 122 m Max. 167 m |

| Superficie | 18,85 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Maubeuge (partie française) (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Maubeuge (partie française) (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Maubeuge (bureau centralisateur) |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | ville-maubeuge.fr |

| modifier |

|

Avec ses 29 589 habitants (recensement de 2019), Maubeuge est une ville relativement importante (la 1re de l'Avesnois et la 11e du département). Avec Arras et les communes de l'ancien bassin minier situé un peu plus au nord-ouest, elle est directement sous l'influence de l'« aire métropolitaine de Lille », ensemble métropolitain de près de 3,8 millions d'habitants.

Géographie

Situation

Maubeuge se situe dans le Hainaut, dans le sud-est du département du Nord, à environ 33 km à l'est de Valenciennes[1], 55 km de Cambrai[2], 70 km au nord-est de Saint-Quentin[3], 75 km au sud-est de Lille[4] et 200 km au nord-est de Paris[5] à vol d'oiseau.

La frontière franco-belge n'est qu'à 7 km au nord de la ville. Le bassin houiller du Borinage est tout proche, bien qu'entièrement en territoire belge. La ville belge de Mons, chef-lieu de la province de Hainaut, avec laquelle Maubeuge partage une politique culturelle commune[6], n'est qu'à 20 km. Maubeuge est également à 37 km de Charleroi et à 70 km de Namur et de Bruxelles.

La ville, baignée par la Sambre navigable, est une porte du parc naturel régional de l'Avesnois.

Avec une population de 29 589 habitants au , Maubeuge est la 234e commune de France[7] et la plus importante commune de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe.

La ville est au cœur de l'unité urbaine de Maubeuge qui rassemble 114 174 habitants en 2009, comprenant notamment les communes de Hautmont, Jeumont, Louvroil, Feignies, Rousies, Ferrière-la-Grande, Aulnoye-Aymeries et Recquignies entre autres. Il s'agit d'une agglomération transfrontalière puisque le tissu urbain est continu de part et d'autre de la frontière franco-belge, entre les villes de Jeumont (France) et d'Erquelinnes (Belgique).

Géologie

Située sur la Sambre qui s'écoule sur la bordure nord des Ardennes, elle fait partie géologiquement d'un ancien bassin d'avant-Pays du micro-continent Avalonnais lors de la formation de la chaîne hercynienne. Celui-ci est marqué par ce que les géologues belges ont appelé la « faille du midi ». Cette bordure nord des Ardennes forme donc un creux : au sud, le Massif ardennais ou ses contreforts, au nord le bassin houiller carbonifère. Ce sillon dit de « Sambre et Meuse » commence à Landrecies, où la Sambre s'infléchit vers le nord-est, en passant par Namur (confluent avec la Meuse, qui à cet endroit s'engouffre dans le sillon), jusqu'à Liège.

Communes limitrophes

Voies de communication et transports

- Liaisons routières :

- Voie express à 110 km/h à l'ouest (N49) vers Valenciennes puis A23 vers Lille ;

- Voie express à 110 km/h à l'est vers Jeumont (frontière belge), puis Charleroi, Liège, Luxembourg et Cologne ;

- Route nationale au nord (N2) vers Mons, puis autoroute belge vers Bruxelles et Anvers ;

- Route nationale au sud, également la N2 vers Laon - Paris et Reims puis Metz, Lyon par l'A26 ;

- Rocade express à 70 km/h à l'est (boulevard Charles De Gaulle) et à 90 km/h à l'ouest reliant la N49 à la N2 (du carrefour de l'As de Trèfle à Feignies au centre commercial de Louvroil).

- Voie express à 110 km/h entre Louvroil et Beaufort.

- Liaison fluviale par la Sambre canalisée.

- Aérodrome de Maubeuge - Élesmes (anciennement dit aérodrome de la Salmagne).

- Infrastructures en cours ou en projet :

- Voie express à 110 km/h entre La Longueville et Feignies, pour pouvoir effectuer la liaison Valenciennes - Maubeuge - Louvroil uniquement sur voie rapide ;

- Voie express à 110 km/h entre Feignies et Boussois (pour le contournement nord de Maubeuge) ;

- Voie express à 110 km/h entre Beaufort et Avesnes-sur-Helpe, pour rejoindre Laon et Paris ;

- Voie express à 110 km/h entre la future rocade nord à 2×2 voies et Mons (Asquillies), en Belgique ;

- Voie express, côté belge, entre Jeumont et le ring de Charleroi, en Belgique.

Transports en commun

- Liaisons ferroviaires : la gare de Maubeuge se situe sur la ligne de Creil à Jeumont, partie du tracé Paris-Bruxelles historique. Depuis la mise en service des LGV Nord et LGV 1 ne subsistaient, comme trains de grandes lignes, que les Intercités, mais ils ont tous été supprimés au , remplacés par des TER de 2e classe, exploités par la région Hauts-de-France. Les principales destinations desservies au départ de la ville sont Paris, Lille, Jeumont, Valenciennes, Saint-Quentin et Compiègne.

- Transports urbains (autobus) : compagnie Stibus (SPLTISA) avec 17 lignes régulières, dont la principale (ligne 51) dispose d'un site propre, plus un service de navettes électriques en centre-ville[8] à 50 centimes d'euro le trajet.

- Transports inter-urbains : plusieurs lignes de cars Arc En Ciel du Conseil Général du département du Nord reliant Avesnes-sur-Helpe, Fourmies ou Valenciennes.

- Ligne d'autobus transfrontalière (41) reliant Maubeuge et Mons (Belgique) par la « Société régionale wallonne du transport » TEC-Hainaut.

- Tramway : de 1902 à 1951, Maubeuge bénéficia d'un réseau de 5 lignes de tramways (sur environ 22 km)[9].

- Ligne de chemins de fer secondaires : de 1896 à 1951, la ligne de la Gare de Maubeuge à Villers-Sire-Nicole à voies métriques de la MV[10].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat semi-continental ou des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[11]. En 2020, la commune ressort du type « climat semi-continental » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les étés sont chauds et les hivers rudes, avec un grand nombre de jours de neige ou de gel. La pluviométrie annuelle est relativement élevée[12].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[15] complétée par des études régionales[16] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1961 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[17]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 4,6 | 8,6 | 11,1 | 13,4 | 13,1 | 10,3 | 7,6 | 3,6 | 1,7 | 6,5 |

| Température moyenne (°C) | 3,2 | 3,7 | 6,7 | 9,4 | 13,6 | 16,2 | 18,5 | 18,4 | 15,1 | 11,5 | 6,5 | 4,2 | 10,6 |

| Température maximale moyenne (°C) | 5,8 | 6,9 | 10,6 | 14,2 | 18,7 | 21,3 | 23,6 | 23,7 | 19,8 | 15,5 | 9,5 | 6,6 | 14,7 |

| Record de froid (°C) date du record |

−17,5 16.01.1985 |

−13,7 08.02.1991 |

−12,5 08.03.1971 |

−6 09.04.1968 |

−2 01.05.1976 |

−1,5 05.06.1975 |

3,3 01.07.1984 |

4 26.08.1966 |

0 26.09.1972 |

−5 24.10.03 |

−11,5 22.11.1988 |

−13,5 15.12.1963 |

−17,5 1985 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

15 11.01.04 |

18,2 24.02.21 |

24,9 31.03.21 |

29,5 15.04.07 |

32 27.05.05 |

33,5 27.06.05 |

35,5 21.07.1995 |

37,5 07.08.03 |

34,5 15.09.20 |

25,6 03.10.1985 |

19,5 04.11.1994 |

17 05.12.06 |

37,5 2003 |

| Précipitations (mm) | 81,1 | 64,7 | 80,8 | 54,7 | 70,9 | 79,1 | 71,2 | 73,1 | 61,8 | 79,5 | 78,8 | 85,1 | 880,8 |

Urbanisme

Typologie

Maubeuge est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4],[18],[19],[20]. Elle appartient à l'unité urbaine de Maubeuge (partie française), une agglomération internationale dont la partie française regroupe 22 communes[21] et 110 876 habitants en 2019, dont elle est ville-centre[22],[23].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Maubeuge (partie française), dont elle est la commune-centre[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 65 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[24],[25].

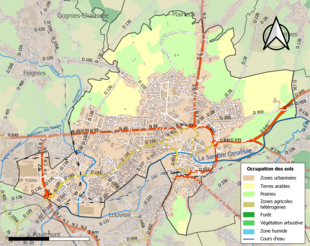

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (61,8 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (57,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (50,5 %), prairies (22,3 %), terres arables (15,8 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (8,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (2,5 %)[26].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[27].

Morphologie urbaine

La ville de Maubeuge est divisée en différents quartiers, qui possèdent chacun leur propre conseil.

- Montplaisir : 2 000 habitants, soit 6 % de la population maubeugeoise

Montplaisir forme avec les quartiers de Douzies et de Sous-le-Bois le Grand Sous-le-Bois. C'est un quartier historiquement ouvrier, ayant vu la création de forges, de faïenceries et d'usines sidérurgiques, alimentées par voie ferrée avec le charbon du Borinage et le minerai de fer de Lorraine.

Les lieux-dits du quartier sont évocateurs de son histoire industrielle. La Cité de la Céramique fait ainsi référence à la fabrique de céramiques de Montplaisir, créée en 1882, qui employait 250 ouvriers. Certaines maisons anciennes de Maubeuge sont, encore à l'heure actuelle, embellies par ses carrelages. De la même manière, on suppose aujourd'hui que la rue de la Briqueterie abritait une fabrique grâce à laquelle on construisait ces logements de briques rouges caractéristiques du bassin de la Sambre.

- Douzies : 3 000 habitants, soit 9 % de la population maubeugeoise

Situé dans le Grand Sous-le-Bois, Douzies est également un quartier ayant connu une forte croissance industrielle aux XIXe et XXe siècles.

À l'heure actuelle, les zones industrielles du Champ de l'Abbesse et de la Petite Savate recensent 36 entreprises. Un pôle universitaire, antenne de la faculté de Valenciennes, est également présent, comportant un IUT informatique et une école d’ingénieurs.

- Sous-le-Bois : 6 000 habitants, soit 18 % de la population maubeugeoise

Il s'agit du quartier le plus populaire de la ville, et également du plus important en population. C'est également et surtout un quartier chargé d’histoire, avec un passé industriel fort.

Sous-le-Bois était à l'origine une forêt d'environ 120 hectares, propriété des chanoinesses de Maubeuge. C’est l’apparition de l’industrie, au XIXe siècle, qui change le paysage de manière radicale : entre 1837 et 1852, six hauts fourneaux sont construits, suivis d’une fonderie, de laminoirs pour fabriquer rails et tôle, et d'ateliers pour construire du matériel de chemin de fer. Les matières premières sont importées du Borinage et les produits finis sont transportés vers la région parisienne par voie ferroviaire ou fluviale.

L'afflux de main-d'œuvre, de France et surtout de Belgique où elle était moins coûteuse à l'époque, bâtit, réorganise, densifie et redessine le quartier. Un presbytère, un cimetière, une école, une bibliothèque et un hospice sont construits. La caisse de secours et la caisse d'épargne font leur apparition, favorisant l'accession à la propriété des ouvriers à leur logement. La place de l'Industrie, au nom évocateur, devient le centre d'activité du quartier : l'église, la salle des fêtes, le kiosque à musique y sont construits, et la place est souvent animée par les fêtes populaires, les ducasses et les tournois de jeu de paume.

En 1884, pour accompagner ce développement galopant, est construite la gare de Sous-le-Bois ; c'est à partir de 1906 que la population du faubourg (7 638 habitants) dépasse celle du centre-ville. Trois ans plus tôt, la Société des transports de Maubeuge avait acquis du département la concession du tramway. La ligne Maubeuge/Hautmont par Sous-le-Bois officia jusqu’en 1940, date à laquelle elle fut détruite et jamais reconstruite.

Dans les années 1970, le quartier subit de plein fouet la crise industrielle qui le laisse, encore maintenant, dans une situation difficile[28]. Aujourd'hui, Sous-le-Bois est une zone franche urbaine (ZFU). Le lycée André-Lurçat, construit en 1994, permet d'y maintenir une activité permanente.

- Centre-Ville : 3 500 habitants, soit 10 % de la population maubeugeoise

- Épinette : 4 500 habitants, soit 13 % de la population maubeugeoise

La zone de l'Épinette était à l’origine un encart rural composé de champs et de pâtures autour des fermes du Grand Bois et des Sars. L'urbanisation du quartier date de 1965, date à laquelle fut approuvé le plan d'aménagement destiné à désengorger un centre-ville surpeuplé qui avait connu une trop forte poussée démographique.

Le quartier commence avec l'installation du premier supermarché de la région, « La Montagne », devenu plus tard Continent, puis Carrefour. Un habitat collectif et des services se développent rapidement autour. Aujourd'hui, la décadence de l'habitat, le chômage, la délinquance et la désaffection des services, typiques de ce genre de quartier bâti dans les années 1970, ont placé l'Épinette dans le cadre du plan de renouvellement urbain par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) au niveau national[29].

- Pont-Allant : 2 000 habitants, soit 6 % de la population maubeugeoise

Le Pont-Allant est un quartier essentiellement résidentiel, où l'habitat collectif est rare. Le lycée Pierre-Forest et le collège Guillaume-Budé y sont présents.

- Faubourg Saint-Quentin : 1 500 habitants, soit 4 % de la population maubeugeoise

Le faubourg Saint-Quentin devrait son nom aux bénédictins portant le nom de chanoines de Saint-Quentin.

Pilier de l'histoire du quartier, le bâtiment Sculfort fut construit par Gustave Sculfort en 1852. On y fabriquait alors de la quincaillerie et les premières machines-outils. En 1914, 1 200 ouvriers y travaillent. La société, comme beaucoup d'autres, disparut définitivement dans les années 1960. Les bâtiments seront toutefois réutilisés dans les années 1990 pour y installer la Luna (la salle de concerts de la ville) et l'Espace Sculfort, l'un des principaux centres d'expositions.

C'est également au faubourg Saint-Quentin que se trouve le centre hospitalier, qui y fut construit à la suite de la destruction du précédent lors de la Seconde Guerre mondiale.

- Présidents : 1 500 habitants, soit 4 % de la population maubeugeoise

De la même manière que pour les Provinces Françaises ou pour les grands ensembles de l'Épinette, ce quartier est une conséquence de la reconstruction d'après-guerre et de l'explosion démographique qui a suivi. L'histoire de ce quartier débute donc en 1960 : alors que de nombreuses entreprises viennent s'implanter dans la région, le centre-ville n’est pas encore achevé. En 1959, le conseil municipal décide donc le démarrage d’un nouveau programme de logements sociaux.

La reconstruction fut menée par l'idée de la mise en avant de Maubeuge en tant que première ville française après la frontière belge. C'est pourquoi les noms des nouveaux quartiers font tous référence à des personnages importants de l'histoire de France : écrivains, rois, ou comme ici, présidents.

- Faubourg de Mons : 3 000 habitants, soit 9 % de la population maubeugeoise

- Faubourg Saint-Lazare : 760 habitants, soit 2 % de la population maubeugeoise

C'est le plus petit quartier de Maubeuge, essentiellement résidentiel et enclavé par la voie ferrée au nord et la route d'Avesnes à l'ouest.

- Provinces Françaises : 2 000 habitants, soit 6 % de la population maubeugeoise

Il s'agit, au même titre que les Présidents, d'une zone d'habitation collective construite lors de la poussée démographique des années 1960. Aujourd'hui, c'est l'un des quartiers les plus défavorisés, qui renvoie une mauvaise image à la ville[30] : grands ensembles, immeubles inhospitaliers, quartier enclavé, dortoir déserté par les commerces et services.

Logement

Le logement à Maubeuge répond à certaines caractéristiques des villes industrielles qui connaissent des difficultés sur le front de l'emploi et qui peinent à attirer de nouveaux résidents. La fluidité des transferts de population est notamment assez faible : peu d'arrivées, davantage de départs mais une importante sédentarité de la population (l'ancienneté moyenne de présence d'un habitant dans un même logement est de 15 ans[31]). Les résidences principales constituent par conséquent une écrasante majorité du parc.

| 2011 | % | 2006 | % | |

|---|---|---|---|---|

| Ensemble | 13 744 | 100,0 | 13 686 | 100,0 |

| Résidences principales | 12 565 | 91,4 | 12 722 | 93,0 |

| Résidences secondaires et logements occasionnels | 96 | 0,7 | 156 | 1,1 |

| Logements vacants | 1 082 | 7,9 | 808 | 5,9 |

Malgré cette inertie, le taux de propriétaires, conséquence d'un niveau social relativement faible, reste peu élevé (43,4 % en 2011[31]).

Paradoxalement, Maubeuge souffre en parallèle d'un manque chronique de nouveaux logements, dû notamment à la vétusté du parc existant, qui a entraîné de nombreuses démolitions ainsi que des réhabilitations. La politique de constructions de logements dans la ville tente de corriger cet état de fait, mais les efforts consentis demeurent insuffisants et causent notamment un niveau de loyers anormalement élevé[32], en décalage avec la faible attractivité de la ville.

Projets d'aménagement

Toponymie

D'un nom de personne germanique Malbodus, traité comme Malbodius[33]: Malbodium (752-68), Melbodio (869-75), Melbodii (Xe siècle), Melbodiensis (Xe siècle).

Mabuse / Malbode en flamand[34].

Histoire

Bas-Empire et Antiquité tardive

Les premières traces documentées de la ville datent d'environ 256 de notre ère, lorsque les Francs ont pénétré la région via les vallées de la Sambre et de la Meuse. Ils y tenaient annuellement leurs assises judiciaires, les Mahal, en un lieu appelé Boden, ce qui finit par donner au siège de ces assemblées le nom de Malboden (Mauvaise demeure) ; une hypothèse sur l'origine du nom de Maubeuge provient d'ailleurs de l'éventuelle transformation à l’ère médiévale de ce terme en Malbodium, lorsque, vers 661, sainte Aldegonde, fondatrice de la ville, y installa un monastère[35].

Maubeuge apparaît sur un sceau échevinal dès l'an 1293 mais ce n'est qu'au XVe siècle que ce nom devient définitif après l'usage de diverses variantes (Melbarium, Villa Malbodiensis, Melbodium, Malbode, Malboege, Melboege, Mabuge, Mabeughe et Mauboege.

Moyen Âge

Maubeuge est attestée pour la première fois dans une source écrite en 870 lors du traité de Mersen[36].

Sainte Aldegonde fonde une abbaye de femmes au VIIe siècle[37]. Elle est pillée par les Vikings en 876 et 881. En 953, elle est à nouveau pillée par les Hongrois. Elle est sécularisée par Bruno de Querfurt[38].

Maubeuge fait partie du comté de Hainaut sous les premiers rois carolingiens. En 843, lors du partage des États de Louis le Débonnaire au traité de Verdun, la ville est rattachée à la Lotharingie, puis passe en 870 au royaume de Francie occidentale par le traité de Meerssen[37]. En 925, les Régnier accèdent au titre de comte de Hainaut, sous la suzeraineté des empereurs d’Allemagne.

En 1087, le bourg est pris par Thierry d'Avesnes, assiégée en 1182 par le duc de Brabant. L'activité textile se développe, et le bourg reçoit une charte. Elle est à nouveau assiégée en 1254 par le comte d'Anjou, Charles d'Anjou-Provence. Le comte de Hainaut Jean d'Avesnes viole la charte, ce qui provoque une révolte en 1293[38].

La ville ne développe une activité de grande draperie que dans la seconde moitié du XIIIe siècle[36]. En fonction des épidémies et des épisodes de guerre, la population de Maubeuge est estimée à environ 3 000 personnes, soit près de 30 % de la population de la prévôté-le-comte dont elle est la ville principale[39].

La première enceinte du domaine des chanoinesses disparaît dans un incendie à la fin du XVIe siècle. En 1339, le comte Guillaume II de Hainaut autorise l'édification de nouveaux remparts plus vastes comprenant six portes et vingt-deux tours sur trois kilomètres. Mais malgré ces prudents aménagements, la ville de Maubeuge est, jusqu’à son rattachement à la France en 1678, saccagée et pillée plus de vingt fois.

En raison de son rôle de ville fortifiée et proche de la frontière, le comte refuse à la ville le statut de commune : elle est donc gouvernée par un échevinage (composé de sept échevins et un maire), nommé conjointement par le comte et l'abbesse de Sainte-Aldegonde[40].

La ville est divisée en deux paroisses à partir de 1292 : la vieille cité est perchée sur une hauteur, à l'abri des inondations, et occupée par les classes dominantes, alors que les pauvres vivent dans les bas-quartiers surpeuplés et menacés[41]. La ville est plusieurs fois détruite par les incendies, dont un très important en 1396 qui anéantit le château comtal. Pour repeupler la ville, le duc Albert de Bavière accorde des exemptions fiscales et des privilèges judiciaires à la ville[42]. En 1433, la ville passe aux États bourguignons[38]. Pour limiter les incendies, un ban de la ville de 1436 interdit à tous d'entrer dans une grange avec une lanterne[43] ; le même ban prévoit des inspections des locaux dangereux, comme les brasseries, et des habitations privées, toujours pour prévenir les incendies[44].

Mais ces précautions n'empêchent pas tous les incendies : ainsi, quand la ville est assiégée est 1387, l'église Saint-Pierre est incendiée[45],[38] ; le cas se répète en 1478 par Louis XI, qui la fait incendier[46],[45],[37],[38].

Temps modernes

La province passe à la maison d’Autriche de 1478 à 1513, et à la maison d’Espagne de 1513 à 1678.

En 1637, l'armée française du cardinal de La Valette envahit les Pays-Bas espagnols et s'empare de Landrecies et Maubeuge. Les Espagnols, commandés par Piccolomini et le cardinal Ferdinand d'Autriche, cherchent à reprendre la ville mais ils sont repoussés par Turenne[47]. En 1641, elle est reprise par les Espagnols de Francisco de Melo. Le dernier prévôt du roi d'Espagne à Maubeuge est Nicolas de Croix, dit de Drumez, plus tard comte de Clairfayts, nommé en 1648[48]. Maubeuge est de nouveau assiégée et prise par Turenne en 1655 en présence du jeune Louis XIV et du cardinal Mazarin mais reprise par les Espagnols qui la conservent au traité des Pyrénées en 1659[49].

Maubeuge est définitivement rattachée à la France par le traité de Nimègue du , ratifié par le roi Louis XIV le , et par le roi d’Espagne Charles II le . La ville vit alors une période de calme relatif, Louis XIV ayant chargé Vauban, en 1679 de la fortifier.

Maubeuge connaît une période plus paisible au cours du XVIIIe siècle. Elle est rattachée à la province de Hainaut et à la généralité de Valenciennes. La manufacture d'armes, fondée en 1701 par Robert Daretz, fournit toutes sortes d'armes y compris des canons ; elle comprend deux ateliers situés à Rousies et Ferrière-la-Grande[50]. Les cartes du milieu du XVIIIe siècle (celles de l'Atlas de Trudaine par exemple) nous montrent ainsi Maubeuge comme une ville essentiellement militaire et fortifiée, entourée de quelques cultures et bénéficiant du proche bois de Beaufort pour son alimentation en bois.

Révolution française et Premier Empire

Le , le siège est mis devant la ville par les Autrichiens du prince de Saxe-Cobourg. La victoire de Wattignies, les 15 et , permet cependant de lever le blocus du camp retranché[51],[52] par l’armée du Nord avec Carnot, Jourdan et Duquesnoy. Quelques mois plus tard, les coalisés prennent Landrecies ; les villes de Maubeuge et Avesnes-sur-Helpe se mettent en état de défense et, le , leurs gardes nationaux participent à la reprise de Landrecies. La campagne se termine par la victoire de Fleurus, le , qui assure la conquête de la Belgique[53].

Le 22 thermidor an X (), un orage hors norme, par sa violence et sa soudaineté, a concerné la ville de Maubeuge : douze personnes, réfugiées sous le portique de la tour de la paroisse ont été touchées par la foudre. Les témoins ont parlé de « petit tonneau de feu » qui s'est ensuite divisé. Une personne à « l'échine du dos noire comme du charbon » est morte, les onze autres ont été plus ou moins affectées mais ont pu récupérer après quelques instants. L'orage a fait quelques dégâts d'importance limitée sur la tour[54].

À cette époque, au niveau des transports, existe une liaison régulière avec Valenciennes[55].

À la suite de la défaite des armées napoléoniennes à Leipzig en , les forces coalisées envahissent la France. La place forte de Maubeuge résiste victorieusement en 1814 aux attaques des troupes du duc de Saxe-Weimar. Pendant les Cent-Jours, c'est dans la région de Maubeuge que les troupes de Napoléon se préparent à la bataille de Waterloo toute proche. Trois jours après cette défaite, le , Maubeuge est de nouveau assiégé par 12 000 Prussiens et doit se rendre. Suivent trois ans d'occupation par les troupes prussiennes puis russes[56].

Époque contemporaine

En 1818, l’économie de la ville redémarre. La Révolution industrielle se concrétise, notamment à la suite de la canalisation de la Sambre, qui facilite l’approvisionnement en charbon depuis Charleroi. Dès 1837, les hauts-fourneaux et laminoirs se multiplient autour de la rivière, notamment dans le quartier de Sous-le-Bois.

En 1853, la création de la gare de Maubeuge sur la ligne de chemin de fer de la Compagnie des chemins de fer du Nord Paris - Maubeuge - Charleroi, puis la jonction avec Aulnoye et la mise en service de la grande transversale Lille - Thionville, consolident définitivement l'essor de l'économie du bassin de la Sambre par l'approvisionnement en minerai de fer du Valenciennois et de Lorraine.

1885 : le est inaugurée la ligne de chemin de fer Maubeuge - Fourmies.

1902 : mise en service du tramway de Maubeuge, qui fonctionnera jusqu'en 1951.

La Première Guerre mondiale va éprouver à nouveau la cité sambrienne. En 1914, Maubeuge résiste sous la direction du Général Fournier, puis est prise.

Pendant cette Première Guerre mondiale, à Maubeuge existe une rareté : la 5e compagnie d'aérostiers (voir Dirigeable militaire) y a sa base. Sur les bords de Sambre, dans le quartier de Pont-Allant, on a construit un grand hangar de 116 mètres de long, terminé en 1912 pour accueillir les « cigares volants » sur lesquels on fonde beaucoup d'espoirs militaires. À tort, les résultats obtenus, comme ceux du Dupuy-de-Lôme ne seront guère probants et les avions vite préférés aux dirigeables. Pendant l'occupation allemande, le hangar est régulièrement agrandi pour recevoir les ballons allemands dont les fameux Zeppelin. En 1920, Maubeuge étant le seul endroit pouvant l'accueillir, on y voit arriver en 1920 le Dixmüde, zeppelin (voir liste des Zeppelins) allemand géant de 211 mètres de long, sept nacelles, sept moteurs pouvant le propulser à 130 km/h, récupéré par la France au titre des prises de guerre. Le géant a failli s'écraser au sol : les Français savent à peine le piloter et les Allemands chargés officiellement de les former ne leur ont donné que des indications de base. L'appareil finalement utilisé dans le Sud de la France pour des vols au-dessus des colonies africaines, finit dans une explosion le , faisant 51 morts[57].

Le , elle est délivrée par les Britanniques. Malgré le traumatisme, les destructions matérielles sont relativement mineures alors que le proche bassin minier est quasiment rasé.

La Seconde Guerre mondiale a en revanche un effet désastreux sur la ville : en mai 1940, les Allemands en incendient le centre historique avec des grenades incendiaires, détruisant le cœur de Maubeuge à plus de 90 %. Le secteur de Maubeuge était fortifié dans le cadre du programme Maginot : 4 forts et 7 casemates. Ces fortifications subissent l'assaut des Allemands, elles résistent du 18 au . Le , la cité est libérée de l'occupant allemand par la 3e division blindée américaine « SpearHead », commandée par le général Maurice Rose. Kléber Leulier est nommé maire par le gouvernement provisoire.

Maubeuge reçoit la croix de guerre 1939-1945 le [58].

La reconstruction et la crise

Maubeuge, 'la Belle Balafrée' pour reprendre l'expression de son maire Pierre Forest, fut nommée Ville Pilote de l'Urbanisme en 1949.

Commence alors la période de tous les changements : André Lurçat, nommé « architecte en chef du Bassin de la Sambre » par le ministre de la Reconstruction, va entreprendre dès la fin de l'année 1944[59] une redéfinition de la ville sans précédent. L'architecte propose un programme complet de reconstruction, basé sur l’utilisation des ressources premières du territoire pour favoriser la relance économique et la préservation du patrimoine ancien. Il s’oppose ainsi au démantèlement complet des fortifications de Vauban, proposant d’étendre le centre-ville par le sud en ne supprimant que la partie des remparts située sur la rive droite de la Sambre. Attaché à gommer les disparités sociales intra-urbaines, Lurçat restructure l'ensemble de l'agglomération, allant jusqu’à rabaisser le niveau de la ville haute et à remonter celui de la ville basse, sans toutefois renier les tracés urbains existants. Lurçat souhaite fonder son mode d'intervention sur une "collaboration étroite entre techniciens et population", dans l'objectif de "satisfaire les besoins les plus généraux comme les plus particuliers des habitants"[59]. Cette reconstruction s'avère une tâche de longue haleine qui va durer jusqu'en 1970 (date d'inauguration du nouvel hôtel de ville). Ce vaste programme de construction a permis à la ville de se pourvoir de 8525 immeubles (soit 11000 logements) et 2500 autres sont programmés de 1977 à 1983. Ces immeubles comprenaient des innovations techniques, tel que l'emploi d'éléments préfabriqués en béton ou en métal, dans le cadre de la normalisation en œuvre dans la plupart des villes en reconstruction, alliées à l'utilisation en façade de matériaux locaux, que sont la brique et la céramique, afin de conserver l'identité de la ville. Les immeubles de logements construits sous la direction de Lurçat (tels que ceux de la rue Jean-Mabuze, du quartier de la gare ou bien du boulevard de l'Europe), présentant pour certains des rez-de-chaussée commerciaux, obéissent à cette volonté d'associer le modernisme architectural à l'inspiration régionale, afin d'atténuer le traumatisme des habitants. La barre du Mail (faisant 250 mètres de long) construite le long du quai de la Sambre constitue une expérience ambitieuse, que l'on peut qualifier de brutaliste du fait de son esthétique sobre et austère. Cet ensemble d'habitations comprend des locaux au rez-de-chaussée, dissocié visuellement des étages supérieurs par leur conception en galerie, pouvant abriter 21 commerces, les étages, eux, accueillent 49 logements[59].

À la fin de la guerre, plusieurs industries renommées viennent s’installer dans la région. Mais dès 1953-54, des difficultés surgissent, qui se précisent dans les années 1960. De 1962 à 1968, le Bassin de la Sambre subit une forte récession. Il semble indispensable de reconvertir les activités et de les diversifier. La création d’une zone industrielle permet d’accueillir l'usine Chausson en 1971, qui constituera Maubeuge Construction Automobile (MCA), filiale de Renault. L’installation de ces ateliers donne un second souffle à l’activité industrielle de Maubeuge.

Malgré cela, le bassin de la Sambre connaît une terrible période de récession de 1975 à 1990, perdant près d’un quart de ses emplois. La situation économique de la ville, si elle tend à s'améliorer après des années difficiles, reste délicate.

La tornade d'août 2008

Le , en début de nuit, une tornade s'est abattue sur Boussières-sur-Sambre, Hautmont, Neuf-Mesnil et Maubeuge, provoquant d'importants dégâts. À Maubeuge, 679 habitations, dans un secteur extrêmement diffus, ont été touchées, dont 463 logements privés et 216 logements de bailleurs sociaux, 112 d'entre eux étant désormais inhabitables. Plus d'un millier d'arbres ont été détruits : remparts, parcs du Tilleul, Paillot, Sainte-Émilie, etc. Le parc zoologique est resté fermé jusqu'au milieu du mois d'août. Une quarantaine de bâtiments communaux ont subi des dégâts, notamment le stade, le clocher de l'église de Sous-le-Bois, les écoles et la salle des fêtes de Sous-le-Bois et le toit de la piscine Pasteur[60].

Politique et administration

Malgré le fait qu'elle soit de loin le plus important foyer de population de la région, la ville n'est pas sous-préfecture mais chef-lieu de canton, laissant la fonction à la petite commune d'Avesnes-sur-Helpe. Maubeuge est par ailleurs le siège de la Communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, qui comporte plus de 100 000 habitants.

Tendances politiques et résultats

Le premier tour des élections municipales de 2020 se déroule le . Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 retarde de trois mois la tenue du second tour, qui a lieu le . Celui-ci se solde par une quadrangulaire, comme dans cinq autres municipalités du département du Nord[61]. Les forces en présence sont Arnaud Decagny (divers droite, 42,04 %), Rémi Pauvros (socialiste, 23,4 %), Jean-Pierre Rombeau (divers droite, 14,67 %) et Aymeric Merlaud (Rassemblement national, 12,62 %)[62], remportée par la liste du maire sortant.

Liste des maires

Finances publiques et fiscalité

Les taux d’imposition locaux sont parmi les plus élevés de France. La part des ménages non imposable étant très importante (57 % contre 47 % en moyenne en France), la charge fiscale pèse très fortement sur une faible partie de la population.

Fiscalité directe 2009

| Taxe | Taux | Euros par habitant |

|---|---|---|

| d'habitation | 31,57 % | 180 |

| foncière sur le bâti | 32,74 % | 233 |

| foncière sur le non-bâti | 48,96 % | 2 |

| Sources des données : Site du ministère de l'Intérieur, Fiscalité locale[65]. Taxes en pourcentage de la valeur locative cadastrale | ||

Jumelages

Finances locales

Cette sous-section présente la situation des finances communales de Maubeuge[Note 6].

Pour l'exercice 2013, le compte administratif du budget municipal de Maubeuge s'établit à 56 035 000 € en dépenses et 55 820 000 € en recettes[A2 1] :

En 2013, la section de fonctionnement[Note 7] se répartit en 38 251 000 € de charges (1 217 € par habitant) pour 44 142 000 € de produits (1 404 € par habitant), soit un solde de 5 891 000 € (187 € par habitant)[A2 1],[A2 2] :

- le principal pôle de dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnels[Note 8] pour une valeur totale de 21 291 000 € (56 %), soit 677 € par habitant, ratio voisin de la valeur moyenne de la strate. Pour la période allant de 2009 à 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 610 € par habitant en 2011 et un maximum de 677 € par habitant en 2013 ;

- la plus grande part des recettes est constituée des impôts locaux[Note 9] pour un montant de 15 241 000 € (35 %), soit 485 € par habitant, ratio inférieur de 13 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (556 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio augmente de façon continue de 416 € à 485 € par habitant.

Les taux des taxes ci-dessous sont votés par la municipalité de Maubeuge[A2 3]. Ils ont varié de la façon suivante par rapport à 2012[A2 3] :

- la taxe d'habitation égale 31,57 % ;

- la taxe foncière sur le bâti constante 32,74 % ;

- celle sur le non bâti constante 48,96 %.

La section investissement[Note 10] se répartit en emplois et ressources. Pour 2013, les emplois comprennent par ordre d'importance[A2 4] :

- des dépenses d'équipement[Note 11] pour une valeur de 13 325 000 € (75 %), soit 424 € par habitant, ratio supérieur de 12 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (379 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 194 € par habitant en 2012 et un maximum de 424 € par habitant en 2013 ;

- des remboursements d'emprunts[Note 12] pour une valeur de 4 154 000 € (23 %), soit 132 € par habitant, ratio supérieur de 38 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (96 € par habitant).

Les ressources en investissement de Maubeuge se répartissent principalement en[A2 4] :

- subventions reçues pour une valeur totale de 1 379 000 € (12 %), soit 44 € par habitant, ratio inférieur de 40 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (73 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 44 € par habitant en 2013 et un maximum de 112 € par habitant en 2010 ;

- fonds de Compensation pour la TVA pour une somme de 663 000 € (6 %), soit 21 € par habitant, ratio inférieur de 48 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (40 € par habitant).

L'endettement de Maubeuge au peut s'évaluer à partir de trois critères : l'encours de la dette[Note 13], l'annuité de la dette[Note 14] et sa capacité de désendettement[Note 15] :

- l'encours de la dette pour 70 525 000 €, soit 2 244 € par habitant, ratio supérieur de 105 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (1 092 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 2 244 € par habitant en 2013 et un maximum de 2 306 € par habitant en 2012[A2 5] ;

- l'annuité de la dette pour un montant de 7 115 000 €, soit 226 € par habitant, ratio supérieur de 70 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (133 € par habitant). En partant de 2009 et jusqu'à 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 212 € par habitant en 2012 et un maximum de 303 € par habitant en 2011[A2 5] ;

- la capacité d'autofinancement (CAF) pour un montant de 7 488 000 €, soit 238 € par habitant, ratio supérieur de 38 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (172 € par habitant). Pour la période allant de 2009 à 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 106 € par habitant en 2009 et un maximum de 240 € par habitant en 2012[A2 6]. La capacité de désendettement est d'environ 9 années en 2013. Sur une période de 14 années, ce ratio présente un minimum en 2013 et un maximum très élevé, de plus de 50 années en 2006.

Population et société

Démographie

Classement démographique

| Zones | Population | Surface (km²) | Densité (/km²) | Évolution 1999-2009 |

| Agglomération Maubeuge Val de Sambre | ||||

| Maubeuge | 31 970 | 19 | 1 696 | - 4,74 % |

| Unité urbaine | 114 174 | 178 | 642 | - 4,61 % |

| Aire urbaine | 131 454 | 395 | 333 | - 3,80 % |

| Démographie de la région Nord-Pas-de-Calais | ||||

| Nord-Pas-de-Calais | 4 033 197 | 12 414 | 325 | + 0,93 % |

Selon les données de l’INSEE, la population de la ville de Maubeuge est de 31 970 habitants recensés au [67].

Avec une superficie communale de 18,90 hectares, la densité de population s'élève à 1 696 habitants par km², ce qui en fait une ville densément peuplée et l’une des 220 villes les plus densément peuplées de France.

En 2009, l’unité urbaine de Maubeuge, qui s'étend sur 22 communes jusqu'à la frontière avec la Belgique par la ville de Jeumont regroupe 114 174 habitants[68] et se classe au 52e rang en France métropolitaine, et son aire urbaine, incluant les communes périurbaines situées dans la zone d’influence forte de la ville, rassemble 131 454 habitants[69].

Ces différentes données font de Maubeuge la ville la plus peuplée de son arrondissement, appartenant à l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe.

Au niveau départemental, son unité urbaine la place au 5e rang après les unités urbaines de Lille (1er rang départemental), de Douai-Lens (2e rang départemental), de Valenciennes (3e rang départemental) et de Dunkerque (4e rang départemental).

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[70],[Note 16]

En 2019, la commune comptait 29 589 habitants[Note 17], en diminution de 3,2 % par rapport à 2013 (Nord : +0,49 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Après la Seconde Guerre mondiale, la ville a été marquée par une forte poussée démographique, dont le pic fut atteint entre 1962 et 1968 (+ 18 %). Cette augmentation sensible, due aux besoins de main-d’œuvre, s'est notamment traduite par l'édification de barres d'habitation imposantes, dont l'exemple type est le quartier des Provinces Françaises, à proximité immédiate du centre-ville. Comme tous les grands ensembles de ce type, ce quartier est aujourd'hui soumis à une remise en question, à cause des problèmes de désaffection de services et de délinquance.

La ville compte presque 30 % de jeunes de moins de 19 ans, conséquence d'un solde migratoire qui a été négatif ces dernières années et d'un solde naturel qui, même très positif, ne suffit pas à enrayer la baisse de population entamée dans les années 1980.

Par ailleurs, Maubeuge compte une part importante de familles de plus de six personnes (environ 7 % des ménages, à mettre en regard avec les 2,5 % de la moyenne nationale).

- Population de l'agglomération : 100 000 habitants.

- Population de l'aire urbaine : 150 000 habitants.

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 39,6 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 24,4 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 14 378 hommes pour 15 254 femmes, soit un taux de 51,48 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,77 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

Manifestations culturelles et festivités

- Le zoo

- Enclos des zèbres.

- Tigres blancs.

- Cigognes.

- Cigognes.

- Pélicans.

- Émeu.

- Tigre blanc.

- Le kiosque à musique

Dans l'Avesnois, on peut trouver des kiosques à musique de deux types: le kiosque à concert et le kiosque à danser. À noter qu'un kiosque à danser est un kiosque surélevé permettant à l'orchestre de jouer au-dessus des danseurs.

Le kiosque de Maubeuge est, quant à lui, un kiosque à concert pouvant accueillir un orchestre de 65 musiciens. Il fut construit en 1874 en briques, fer forgé, fonte et zinc. Son plafond en bois donne à l'ensemble une très bonne caisse de résonance.

Au XIXe siècle, le kiosque est très utilisé (Maubeuge étant réputée pour ses festivités et ses prestations musicales). Chaque semaine, les harmonies locales et la garnison donnaient un concert. De nos jours, peu de concerts y sont organisés.

- Le Manège

La scène transfrontalière du Manège, très réputée dans la région, accueille des spectacles nombreux et divers, en partenariat avec l'intercommunalité et la ville belge de Mons. Jusqu'en 2017 elle organisait le festival des Folies.

- Manifestations culturelles principales

- le cortège Jean Mabuse, donné au mois de mai, lors duquel la ville rend hommage à ses racines culturelles (géants, Gilles).

- la kermesse de la bière au mois de juillet.

- le festival VIA.

Santé

Sports

Médias

Cultes

- Culte protestant temple réformé, quai Berteau, une église évangélique, rue des Crosseurs, une église pentecôtiste La Source[75], membre de l'UAPM, 77 rue du Gauche Pied.

- Une salle du royaume pour les Témoins de Jéhovah, rue du Pont de Pierres.

- Une mosquée, rue des Sars.

Économie

Synthèse

L'économie maubeugeoise, comme dans beaucoup de villes du Nord, repose encore essentiellement sur l'activité du secteur secondaire. Le secteur primaire, du fait de l'urbanisation du territoire communal, n'y est que peu représenté (ferme du Grand Bois).

À partir des années 1970 et après près de 130 ans de développement industriel extraordinaire, Maubeuge a dû faire face à la fin d'une époque et à une vague de fermetures d'usines, conséquence de la crise industrielle ; la vallée de la Sambre a alors compté près de 20 000 chômeurs pour 100 000 habitants, renvoyant une durable image de ville perdue, pauvre et sinistrée. À l'heure actuelle, les résultats des politiques successives de reconversion restent très insuffisants et ne peuvent faire oublier les splendeurs d'une époque révolue ; malgré un rebond économique indubitable, des travaux d'embellissement et un développement culturel volontariste, la ville peine à effacer sa réputation désastreuse, et il n'est pas rare de croiser dans les quartiers des vestiges délabrés de l'ère industrielle.

Par ailleurs, l'agglomération, très orientée vers l'industrie et la sidérurgie, demeure dans une perspective de reconversion limitée dans des secteurs en crise ; en conséquence, la population maubeugeoise comporte une forte dominante ouvrière. Le revenu des ménages y est largement inférieur à la moyenne de la population française (11 319 €/an contre plus de 15 000 € en moyenne pour la province). Le taux de chômage, ayant connu une forte baisse mais toujours à 15,5 %, reste également au-delà des standards nationaux. En 2004, on comptait également 202 RMIstes pour 1 000 allocataires, contre 106 pour la France métropolitaine[76]. En 2010, Maubeuge a été classée 4e commune la plus pauvre de France dans les villes de plus de 20 000 habitants, après Denain, Roubaix et Vaulx-en-Velin, par le Journal du Net[77].

À noter finalement que certaines zones de Maubeuge et de Louvroil ont obtenu le statut de Zone franche urbaine (ZFU) en 2003 jusqu'en [78],[79].

Emploi

On peut répartir l'emploi maubeugeois en trois catégories :

- La première, encore constituée par l'héritage industriel du bassin de la Sambre du XIXe siècle, et à l'implantation de l'industrie automobile sous l'impulsion des pouvoirs publics à la fin des années 1970.

- La seconde, constituée par un important secteur public (mairie, hôpital...)

- La troisième, liée au développement de la grande distribution, avec pour corollaire la disparition des petits commerces dans les centres-villes comme celui de Maubeuge.

Les 10 plus grands établissements au

| 2008 | Nom ou raison sociale | Tranche d'effectif | Secteur d'activité | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE | 2000 à 2999 salariés | Fabrication de matériels de transport | |||

| 2 | CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE-AVESNOIS | 1000 à 1999 salariés | Activités pour la santé humaine | |||

| 3 | AUCHAN FRANCE | 500 à 999 salariés | Commerce | |||

| 4 | JSPM OU JEUMONT - SYSTEMES DE POMPES ET | 500 à 999 salariés | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | |||

| 5 | VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE | 500 à 999 salariés | Métallurgie & fab. de prdts métalliques sauf machines & équipements | |||

| 6 | MYRIAD | 500 à 999 salariés | Métallurgie & fab. de prdts métalliques sauf machines & équipements | |||

| 7 | COMMUNE DE MAUBEUGE | 250 à 499 salariés | Administration publique | |||

| 8 | DEPARTEMENT DU NORD | 250 à 499 salariés | Administration publique | |||

| 9 | JEUMONT ELECTRIC | 250 à 499 salariés | Fabrication d'équipements électriques | |||

| 10 | V&M FRANCE | 250 à 499 salariés | Métallurgie & fab. de prdts métalliques sauf machines & équipements | |||

| Sources des données : INSEE[80] | ||||||

Entreprises et secteurs d'activité

Maubeuge et le bassin de la Sambre sont l'origine de trois géants, aujourd'hui cotés au CAC40 : Vallourec (Recquignies), Danone (Boussois) et Schneider Electric (Jeumont). Une histoire aujourd'hui oubliée et un clin d'œil à l'ancienne puissance industrielle de ce bassin.

La construction automobile

Dès 1969, en pleine crise industrielle, Maurice Schumann, ministre d’État du général De Gaulle et Pierre Forest, le maire de Maubeuge, avaient prévu la construction d'une usine de construction automobile regroupant 6 000 emplois. À partir de cette époque, l'industrie locale s'est développée autour de l'automobile, tendance qui ne s'est jamais démentie depuis.

Aujourd’hui, l’usine Maubeuge Construction Automobile (MCA) appartient au groupe Renault-Nissan et compte encore plus de 2 500 employés[81]. Une zone d'accueil de fournisseurs a vu le jour aux côtés de l'usine, qui réunit quelques entreprises sous-traitantes de Renault. La zone industrielle de Grévaux les Guides, ainsi constituée, représente le principal foyer d'emplois du bassin de la Sambre et le 4e pôle automobile du Nord-Pas-de-Calais[82].

La sidérurgie

Le groupe Vallourec a été fondé, entre autres, dans la banlieue maubeugeoise (le nom « Vallourec » étant un concentré de Valenciennes, Louvroil et Recquignies)[83]. Aujourd'hui, certaines usines du groupe subsistent dans l'agglomération : Cerec à Recquignies[84], Interfit à Maubeuge pour la fabrication de raccords à souder en acier au carbone.

Les autres entreprises :

- la Fabrique de Fer de Maubeuge, devenue Myriad (groupe Corus)

- Dembiermont : fabrication de couronnes métalliques laminées sans soudure dans la ville voisine d'Hautmont

La céramique et le verre

Maubeuge a également une tradition industrielle dans la céramique et le verre, dont un des principaux représentants dans l'agglomération est AGC Flat Glass Europe - Usine de Boussois. L'entreprise a notamment réalisé les vitres de certains métros et RER de la région parisienne. Elle assure la fabrication de verre plat par le procédé « Float-Glass » et la fabrication de vitrages pour l'automobile. À l'origine cette usine fut le site des Glaces de Boussois qui devint en 1966, le cœur du groupe Boussois-Souchon-Neuvesel (BSN) et enfin le groupe Danone[85]. Un autre géant qui a sa source dans le bassin de la Sambre.

Les autres entreprises :

- Desvres : carrelages, colles, céramique

Commerce

La principale surface commerciale de l'agglomération, se situant sur les communes de Louvroil et Hautmont, s'organise autour d'un hypermarché Auchan. Actuellement[Quand ?], elle s'étend sur plus de 35 000 mètres carrés[86].

Le centre-ville de Maubeuge, quant à lui, connaît de grandes difficultés, notamment à cause de la concurrence du centre commercial de Louvroil, du centre commercial des Grands Prés et des centres-villes de Valenciennes et de Mons. Sa faible densité de population entraîne également une notable désaffection des habitants et un manque de dynamisme du tissu commercial[86]. Ces éléments ont pour conséquence aussi bien la fermeture de petits commerces de proximité (boucheries...) que la fuite des grandes enseignes (notamment de prêt-à-porter).

Les perspectives de développement des centres des autres communes de l'agglomération apparaissent quant à elles encore plus limitées ; ces dernières doivent en effet subir le développement des centres commerciaux périphériques et l'implantation des hard-discounters (ouverture en 2006 de deux enseignes Ed à Maubeuge intra-muros, sur un marché déjà occupé notamment par Penny Market et Lidl)[86].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La ville intra-muros recèle de nombreux sites, édifices, monuments de toutes époques, qui possèdent une réelle valeur patrimoniale et des caractéristiques architecturales singulières. Maubeuge compte 8 sites classés monuments historiques.

Patrimoine militaire

- Les fortifications de Vauban

Commençons par un petit point historique. En 1678, la signature du traité de Nimègue met fin à la guerre des Provinces-Unies. Ce traité permet à la France de se pourvoir d’une frontière fortifiée au nord de son territoire. Cette ligne de fortifications est quasi identique à notre frontière actuelle avec la Belgique (de Dunkerque à Givet).

À Maubeuge, l’enceinte médiévale est presque inexistante. Vauban a donc carte blanche pour dessiner son nouveau concept de fortification. L’ensemble imaginé pour Maubeuge est composé d’une ligne de remparts d’une hauteur d’une dizaine de mètres flanquée de sept bastions à orillons. Pour clore l’espace entre deux bastions, une ceinture de demi-lunes est ajoutée (entièrement cernée de fossés). La construction de cet ensemble dura de 1679 à 1685 et fut effectuée par environ 8 000 à 10 000 hommes[87].

Au cours du temps, le corset de pierre a été percé de plusieurs franchissements afin d’ouvrir la ville intra muros vers l’extérieur : la porte de Bavay à l’ouest (avenue Roosevelt) la porte des Capucins au nord (rue Casimir-Fournier) la porte de la Croix à l’est (rue de la Croix). La partie ouest renferme une partie des installations du parc animalier créé depuis 1957 sous le nom de zoo de Maubeuge (bastion des Jésuites).

Au nord, sur la place Vauban, s’adosse contre la muraille la porte de Mons, ouvrage en pierre de taille surmonté de combles à la Mansart. Construite en 1682 avec des matériaux d’origine locale (brique, pierre bleue et grès) pour mettre en avant la puissance de Louis XIV, c’est la seule rescapée des portes de l’enceinte. Elle s’ouvre depuis trois arcades vers un parcours ludique au cœur des fortifications. La façade exposée vers l’intérieur possède un pont-levis et s’enchâsse dans la muraille surmontée d’un talus. Elle est percée d’une arcade et expose une architecture triomphante d’esprit baroque. Un écu en latin rappelle la fin de travaux en 1685 et deux plaques rendent hommage aux défenseurs de Maubeuge (le colonel Schouller en 1814 et le général Fournier en 1914).

À l’origine, la porte abritait un corps de garde, des logements pour les troupes et un cachot. Depuis 1924, la porte de Mons est classée Monument historique. Elle a accueilli la police nationale et accueille maintenant l’office du tourisme ainsi que la Maison Folie de Maubeuge (à la suite de Lille 2004).

Elle rejoint par une voie étroite et pavée le pont dormant formé de huit voûtes en pierre de taille franchissant un large fossé verdoyant pour découvrir au bord d’une demi-lune, l’ancien corps de garde qui abrite un musée d’histoire militaire.

Le corps de garde pouvait accueillir, comme son nom l’indique, une garde de 15 hommes. Étant proches de l’octroi, ces hommes contrôlaient les passeports des voyageurs et assuraient le service des ponts-levis. Ce corps de garde fut occupé jusqu’en 1914, puis fut laissé à l’abandon jusqu’en 1979. À cette date, l’Association Renaissance Vauban lui offrit une restauration totale.

Le parcours aboutit, finalement, à l’extérieur de l’enceinte sur le carrefour de la Croix de Mons (ancien octroi).

Entre le bastion des Capucins et le bastion de la Croix se situent la Redoute et Tenaille de l’étang, dont le fossé retenu par un barrage est irrigué par un ruisseau, la Pisselotte.

Au Moyen Âge, l’étang contenait un vivier à poissons dépendant de l’abbaye Sainte-Aldegonde que Vauban utilisa comme inondation défensive. À l’est, à proximité de la Sambre et du bastion de Falize se révèle un autre site remarquable constitué par les étangs Monier dénommés communément Fausse Sambre. Il s’agit de deux larges fossés séparés par un ouvrage à corne qui, à l’époque de Vauban, étaient destinés à capturer l’eau de la Sambre par un système d’écluses et de digues afin de servir de défense principale. En 1901, afin de modifier l’ancien cours sinueux de la rivière et faciliter la navigation fluviale, un nouveau lit fut ouvert.

Comme dans de nombreuses constructions de Vauban, de nombreuses salles souterraines traversent les remparts de Maubeuge. On peut y trouver de nombreuses galeries. La plus longue, la galerie de contremines, longue de 254 mètres, servait à détecter la progression des sabotages de l’ennemi en cas de siège. Plus profondément, dans les bastions, Vauban eu l’idée de construire des salles de stockage (pour des vivres mais aussi la population en cas de siège). Elles sont généralement sous le cavalier, à environ 10 mètres sous terre, et donc à l’abri des tirs de mortier. Quelques salles sont encore visibles, dont la salle de la Rapière (qui accueillait le club d’escrime auparavant).

Deux bâtiments issus du patrimoine militaire ont subsisté face aux nombreuses destructions d’ouvrages entreprises au cours de temps, soit en raison de leur vétusté, soit pour faire face aux besoins de développement de la ville intra-muros (démantèlement des fortifications sud, de la porte de France, des casernements et ouvrages militaires divers).

- Le magasin à poudre : rue de la Croix

Le magasin à poudre situé à proximité de la rue de la Croix expose une salle voûtée recouverte à l’extérieur d’une épaisse enveloppe de terre. Le lieu ne possède pas d’affectation particulière, mais accueille de temps à autre une exposition ou une manifestation festive. À l’origine, le plan Vauban comportait trois magasins à poudre disposés et répartis stratégiquement au bord de l’enceinte intérieure.

- L’arsenal : rue de la Croix

L’arsenal construit entre 1678 et 1689 développe une longue silhouette sur trois niveaux (103 mètres de long sur 12 mètres de large). Ce bâtiment fait partie des casernements prévus à l’époque pour abriter les troupes de la garnison. Il fut utilisé comme dépôt du temps de l’activité de la manufacture d’armes (1701-1836). Depuis, il a eu diverses utilisations. Il fut, entre autres, archives du Chapitre, siège de la direction de l’Artillerie, caserne ; il accueillit même les scouts. Le bâtiment a perdu sa toiture initiale en 1923 lors d’un incendie. Ce n’est que treize années plus tard qu’il fut restauré. Longtemps laissé à l’abandon après la Seconde Guerre mondiale, il abrite depuis 1982 le siège d’une trentaine d’associations, la bibliothèque municipale, l’école des Beaux-Arts et une salle d’exposition.

- Les deux cimetières militaires britanniques de la Première Guerre mondiale

Patrimoine religieux

Quelques rares édifices religieux provenant des siècles passés ont traversé le temps, malgré les destructions dues aux guerres, le vieillissement du bâti, les disparitions accidentelles ou volontaires. Certains bâtiments du monastère de Sainte Aldegonde sont encore visibles à l'heure actuelle : le Chapitre[88], qui abrite aujourd'hui le lycée Notre-Dame de Grâce, la chapelle des Sœurs Noires ou le béguinage.

Le béguinage des Cantuaines (rue de la Croix)

Ce bâtiment issu du XVIe siècle fut la demeure de Jean Gippus, doyen de Chapitre, qui à sa mort en 1562 en fit donation, pour accueillir des femmes de la bourgeoisie déchue, appelées alors Cantuaines. L’intérieur se compose de sept cellules formant béguinage. Les sept cheminées correspondant aux cellules intérieures ont été préservées. Seules l'adjonction de lucarnes à la capucine afin de donner jour aux combles et la suppression d’un auvent au-dessus du portail d’entrée modifient la construction initiale. La bâtisse reçoit actuellement, dans la proximité du théâtre du Manège, des artistes en résidence. Ce bâtiment est classé Monument historique et devrait être bientôt restauré.

La chapelle des Sœurs Noires (avenue du Lieutenant-Colonel-Martin)

Ce petit édifice date du XVIIe siècle et est, lui aussi, classé Monument Historique. Cette chapelle faisait partie du couvent des religieuses de Saint-Augustin, fondé en 1455 derrière l'ancienne place du Marché aux Herbes. Elle était implantée à proximité de l’ancien chapitre et contiguë de l’hôpital militaire (construit en 1680 par Vauban et détruit en mai 1940). Aujourd’hui elle s’expose seule dans un cadre urbain hétérogène, formé de modes de productions divers (Building, Joyeuse 2, Chapitre). La chapelle révèle une façade de style baroque et s’orne d'un fronton à enroulement supporté par un jeu de jambages en pierre. Un portail en bois surmonté d’une niche s’inscrit dans l’axe de symétrie de la composition architecturale. La maçonnerie est en brique et la toiture à deux pans couverte en ardoise naturelle. Après sa première vocation, elle fut affectée successivement en dépôt militaire, en société de musique, en bibliothèque municipale et en temple protestant. Elle est aujourd'hui le siège de l'Université du Temps Libre.

La Salle Sthrau (rue Georges-Paillot)

Le lieu emprunte son nom au jeune tambour Alsacien Sthrau tombé en héros lors de la bataille de Wattignies en 1793. À l’origine, elle fut érigée à partir de 1620 par l’ordre des Jésuites, à proximité du collège qu’ils avaient fondé au début du XVIIe siècle. Construite entièrement en pierre et en brique, elle élève une haute silhouette, maintenue de part et d’autre des murs gouttereaux par des contreforts établis selon les règles gothiques. La façade en pignon possède un portail en bois surmonté d’un fronton à aileron en pierre pourvu d’une niche. La partie haute est percée d’une vaste ouverture en plein cintre agrémentée d’une composition verrière art déco. Elle fut incendiée lors de la Première Guerre mondiale. Au début des années 1930, elle fut transformée à l’intérieur par l’architecte Lafitte en salle des fêtes dans le plus pur style Art déco. Elle servit d’église provisoire durant la Seconde Guerre mondiale, jusqu’en 1958 qui voit s’achever la nouvelle église Saint-Pierre-et-Saint-Paul réalisée par André Lurçat. Depuis elle accueille de temps à autre diverses manifestations (expositions, spectacles, débats politiques, concerts, etc.).

Église Saint-Pierre-Saint-Paul (avenue Franklin-Roosevelt)

Présentée comme l'aboutissement ultime de l'architecture d'André Lurçat, l'église Saint-Pierre-saint-Paul est la principale église du centre-ville.

Église Notre-Dame-du-Tilleul (rue de Douzies)

Le principal intérêt du bâtiment repose sur la bivalence entre les styles extérieur et intérieur, tous deux, paradoxalement, représentatifs des tendances d'expérimentation architecturale du Nord dans la seconde moitié du XIXe siècle.

- À l'intérieur, la charpente métallique, conséquence du développement de la métallurgie dans le Nord à l'époque de la construction de l'église en 1864. Il s'agit du seul édifice religieux à charpente métallique dans la région.

- À l'extérieur, enveloppe extérieure en briques, massive, contrastant radicalement avec la légèreté de la structure métallique intérieure.

À noter que l'église du Tilleul, datée de 1864, a succédé de peu à l'église Saint-Augustin de Victor Baltard, premier édifice religieux à structure entièrement métallique réalisé en 1860 à Paris.

Maubeuge compte également plusieurs rue classées au patrimoine des chemins de Compostelle pratiqués par les pèlerins depuis des années : la rue du Grand Bois, où se situe une chambre d'hôte accueillant entre autres des pèlerins, et la rue des Sars.

Autres édifices catholiques dont :

- église du Sacré-Cœur, Faubourg de Mons ;

- église de l'Immaculée Conception, rue Victor-Hugo ;

- chapelle du collège des Jésuites ;

- chapelle aux Épinette, rue des Sars ;

- chapelle Sainte-Aldegonde, Faubourg de Sainte-Aldegonde ;

- chapelle du château, avenue Jean-Jaurès ;

- chapelle de la maison de retraite Sainte-Emilie, rue de Douzies ;

- chapelle Sainte-Thérèse, rue de Grattières ;

- chapelle-oratoire, route de Feignies ;

- chapelle-oratoire, route d'Elesmes ;

- chapelle-oratoire, avenue Jean-Jaurès.

Patrimoine civil

La ville ancienne

Jusqu’aux destructions de , le centre-ville se présentait comme une ville de type hennuyer : toits pentus, fenêtres étroites, rues de faible largeur pavées, immeubles serrés et enchevêtrés formant des îlots et places à la géométrie quelconque. Quelques îlots furent épargnés ou reconstruits sur leur propre base, pour s’associer et s’intégrer dans le plan rationnel de la ville reconstruite établi par André Lurçat. Les morceaux de ville ancienne s’implantent en plus grande densité sur la rive gauche de la Sambre :

- Îlot inscrit entre les rues Fournier, Vauban et du 145e RI.

- Îlot inscrit entre les rues de la Croix, Gippus, du Pavillon, du Chapitre et place Verte.

- Îlot inscrit entre les rues de l’Hospice, Saint-Nicolas, Georges-Paillot et Lazare-Carnot. Cet îlot contient le collège Coutelle, créé en 1619 par les Jésuites avec la salle Sthrau, et qui acquiert le titre de collège royal en 1767. À la veille de la Révolution, l'établissement entre dans l’histoire par un épisode qui lui donnera son nom actuel : des militaires et des ingénieurs, parmi lesquels Coutelle et Choderlos de Laclos, y construisent une machine volante fonctionnant grâce à la combustion de déchets organiques. Elle sera utilisée quelques mois plus tard pour gagner la bataille de Fleurus.

Sur la rive droite, deux îlots subsistent :

- Îlot dit « Lecluyse », inscrit entre l’avenue de France et la rue Henri-Durre.

- Îlot dit « du Provençal », entre la place des Cloûteries et la rue de Provence.

La reconstruction de Lurçat

Patrimoine naturel

La commune, qui se réclame du concept de « campagne à la ville »[89], a de fait été récompensée à plusieurs reprises au niveau régional et national, ayant obtenu trois fleurs au concours des villes et villages fleuris[90]. De nombreux espaces naturels entourent le centre-ville : Petit Bois, Parc du Tilleul, Sambre, étang Monier, parc zoologique, etc. Les Floralies du Nord se sont déroulées en 2006, à l'espace Sculfort, réunissant des milliers de visiteurs. Des compositions florales imaginées par les artistes du groupe MADI sont reproduites en mosaïculture afin de populariser l’art géométrique, objet d’une fondation maubeugeoise.

Pèlerinage de Compostelle

Maubeuge est une étape française sur la via Gallia Belgica du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui se prolonge par la via Turonensis. L'étape notable précédente est Vieux-Reng ; la suivante est Aulnoye-Aymeries[91].

Maubeuge et le cinéma

- Un clair de lune à Maubeuge (1962), de Jean Chérasse, a été tourné en partie à Maubeuge, à la suite du succès de la chanson écrite par Pierre Perrin, interprétée notamment par Bourvil et Annie Cordy. La même année, en Allemagne, Friedel Hensch s'inspire du « Clair de lune » (der Mond von Wanne-Eickel) qu'il enregistre sur disque et qui est matérialisé en Westphalie par des gadgets du type de celui-ci.

- Ce film raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi qui devient célèbre après avoir composé cette chanson, dont le succès atteint même le Japon.

- Le film Avida (2006), réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern, produit par Mathieu Kassovitz, a été tourné au parc zoologique de Maubeuge.

La ville de Maubeuge inspire régulièrement les scénaristes de cinéma :

- dans Le Gendarme et les Gendarmettes (1982), l'adjudant Gerber sermonne ses hommes, les menaçant d’une mutation « aux Îles Kerguelen ou à Maubeuge » ;

- dans Je reste ! (2003), Vincent Perez, sur la réalisation d'un viaduc au Brésil, donne la réplique à un collègue lui affirmant « construire une bretelle d’autoroute à Maubeuge » ;

- dans Taxi 4 (2007), le commissaire Gibert, à Monaco, peste contre un GPS qui lui indique Maubeuge ;

- dans Bienvenue chez les Ch'tis (2008), l'harmonie de Bergues interprète sur la Grand'Place la mélodie de la chanson Un clair de lune à Maubeuge ;

- dans Les émotifs anonymes (2010), Isabelle Carré qui interprète Angélique, chargée de vendre les produits d'une chocolaterie, déclare qu'elle va les faire connaître à « New York, Tokyo et même à Maubeuge » ;

- dans la série télévisée H (2001), Aymé Césaire rétorque au professeur Strauss : « Olala ! j'suis pas le quin-quin de la bistouquette hein, je vais te cuisiner façon Maubeuge ! » ;

- en , Johnny Hallyday déclare avant un concert à Tahiti : « C'est quand même mieux de venir chanter ici à Papeete, à Tahiti, qu'à Maubeuge. Non mais c'est vrai, c'est quand même beaucoup plus joli, enchanteur... ». Trois jours plus tard, il présente ses excuses dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il entonne le début de la chanson Un clair de lune à Maubeuge[92].

Personnalités liées à la commune

Politique

- Pierre Bérégovoy, premier ministre français (PS), qui s'est présenté aux élections municipales de Maubeuge - et a perdu -, face à Pierre Forest.

- Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil, baron de Breteuil, gouverneur de Maubeuge de janvier 1788 à juillet 1789.

- Anne-Laure Cattelot, députée du Nord.

- Jean-Claude Decagny, député-maire de Maubeuge.

- Pierre Forest, président de l'UNEF en 1925-26, député-maire de Maubeuge après la Seconde Guerre mondiale.

- Marc Laffineur, homme politique français, membre de l'UMP, de 2007 à 2011, il a été le 1er Vice-président de l'Assemblée nationale. Le , il est nommé Secrétaire d'État auprès du Ministre de la Défense et des Anciens combattants.

- Amédée de Mauraige, maire de Maubeuge au XIXe siècle[93].

- Jehan de Mauraige, dit "Sausset", Prévôt de Maubeuge au XIVe siècle[93].

- Simon de Mauraige, Prévôt de Maubeuge au XIIe siècle[93].

- Rémi Pauvros, maire de Maubeuge et vice-président du conseil général du Nord.

- Ferdinand César de Saint Léger, maire de Maubeuge au XIXe siècle[93].

Militaire

- Le Général de division Maurice Rose, né le à Middletown, dans le Connecticut libera Maubeuge le des forces allemandes.

- Raymond Duval, né à Maubeuge en 1894, général d'armée, commandant supérieur des troupes du Maroc et général de corps d’armée de Riols de Fonclare.

- Auguste Goethals (baron de), né à Maubeuge le . Lieutenant-colonel à Waterloo, major général en 1826, général de division en Belgique en 1830, et organisateur de l’infanterie nationale belge.

- Barthélémy Mousin, né à Maubeuge en 1738, général de brigade dans l’armée de Moselle en 1793, puis général de division.

- Philippe Joseph de Rostaing (1719-1796), général des armées de la Royauté et de la Révolution y est né.

- Paul Vanuxem, né à Maubeuge le , général d'armée. Titulaire de 25 citations pendant les campagnes de France, d’Allemagne, d’Indochine et d’Algérie.

- Gérard Hennebert né à Maubeuge le , résistant français, Compagnon de la Libération.

Art

- Jan Gossaert, dit Mabuse ou Maubeuge ou Jean de Maubeuge, peintre né à Maubeuge en 1478 reconnu comme peintre de l'école flamande du XVIe siècle, notamment exposé au Musée royal d'Anvers.

- Nicolas Régnier, dit Niccolo Renieri, né à Maubeuge en 1590 (?). Peintre caravagesque du XVIIe siècle. Peintre également, son demi-frère Michel Desoubleay, dit Michele Desubleo ou Michele Fiammingo (« le Flamand »), né à Maubeuge en 1602, l'a suivi en Italie.

- Jean Du Castre d'Auvigny (1712-1743), écrivain et militaire, sans doute né à Maubeuge.

- Victor Vasarely, artiste d'origine hongroise, souvent reconnu comme le père de l'Op art. Il a dessiné la façade de l'actuel hôtel de ville de Maubeuge.

- Martin Vidberg, dessinateur et scénariste de bande dessinée, né à Maubeuge.

- Guy Zilberstein, scénariste et écrivain, a passé les 15 premières années de sa vie à Maubeuge, où son père, Philippe Zilberstein était médecin.

- Léon Fagel (1851-1913), sculpteur né dans la ville proche de Valenciennes et à qui l'on doit le monument « La Victoire de Wattignies » qui, situé Place Vauban, fut inauguré par le Président de la République Sadi Carnot en visite à Maubeuge en 1893.

- Édith Vaucamps (1879-?), peintre et écrivaine née à Maubeuge.

Musique

- Marie-Alexandre Guénin, violoniste virtuose et compositeur français, né à Maubeuge en 1744.

- Le groupe Art Zoyd, originaire de Maubeuge, où il a longtemps eu son studio d'enregistrement.

- Camille Lou, de son vrai nom Camille Houssière, chanteuse et comédienne née en 1992 à Maubeuge et ayant joué dans 1789 : Les Amants de la Bastille et La Légende du roi Arthur.

- Pierre Perrin, compositeur avec Claude Blondy de la chanson Un clair de lune à Maubeuge (1962). Elle sera notamment interprétée par Bourvil et Claude François sur son premier disque.

Sports

- Boxe :

- Ray Famechon, champion d'Europe de boxe anglaise, né à Sous-le-Bois Maubeuge le .

- Cyclisme :

- Maurice Garin, vainqueur du premier Tour de France en 1903, commença sa carrière cycliste en 1892 avec le club cycliste de Maubeuge, terminant 5e de la Maubeuge-Hirson-Maubeuge (course de 200 km)[94]. En 2003, pour le centième anniversaire de sa victoire, une rue fut renommée en son honneur.

- Laurent Lefèvre, cycliste né à Maubeuge le .

- David Boucher, cycliste né à Maubeuge le .

- Football :

- Claude Andrien, footballeur et entraîneur né à Maubeuge le

- Patrice Buisset, footballeur né à Maubeuge le .

- Francis Gillot, footballeur né à Maubeuge le .

- Jean-Guy Wallemme, footballeur né à Maubeuge le .

- Nicolas Dehon, footballeur né à Maubeuge le .

- Frédéric Peteyrens, footballeur né à Maubeuge le .

- Daniel Moreira, footballeur né à Maubeuge le .

- Mohamed Dahmane, footballeur né à Maubeuge le .

- Léandre Griffit, footballeur né à Maubeuge le .

- Benjamin Pavard, footballeur né à Maubeuge le

Divers

- Claude-Louis-Samson Michel (1754-1814), procureur-général à Douai.

- René Fontenelle, né à Maubeuge le . Évêque de Theudalis, chanoine de Saint-Pierre de Rome.

- Léon Francq, né à Maubeuge le , ingénieur spécialiste des tramways.

- Gaston Adriensence, né à Maubeuge le , directeur du Journal la Frontière.

- Oksana d'Harcourt, née le à Maubeuge. Actrice X, ex-égérie de Marc Dorcel.

- Alexandre-Ferdinand Lapostolle, né le à Maubeuge. Chimiste et physicien.

- Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste et ministre de la Justice sous la présidence d'Emmanuel Macron, est né à Maubeuge en 1961.

- Céline Rousseaux, journaliste sportive et présentatrice née à Maubeuge.

- Jean-Philippe Janssens, humoriste né à Maubeuge le .

- Clément Rémiens, acteur né à Maubeuge le 15 octobre 1997, connu pour son rôle récurrent dans la série française Demain nous appartient.

Héraldique, logotype et devise

|

Les armes de la commune de Maubeuge se blasonnent ainsi : Ce blason a été imposé au XIIIe siècle à la « franche ville » de Maubeuge par Jean II d'Avesnes (comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande et prétendant au comté de Flandre sous le nom de Jean Ier de Hainaut) ; il combine les armoiries personnelles du comte (et nouveau blason du Hainaut) avec la crosse des abbesses du Chapitre de Sainte-Aldegonde[95]. Ce blason est inscrit à l'Armorial général depuis 1696 mais sans autre explication. |

|---|

Logo de la ville de 1995 à .

Logo de la ville de 1995 à .

Voir aussi

Bibliographie

- Jennepin Alfred, Histoire de la ville de Maubeuge depuis sa fondation jusqu'en 1790, Impr. Beugnies/Delgorge, 1889-1909.

- Sivery Gérard (dir.), Histoire de Maubeuge, Dunkerque, Ed. des beffrois, 1984.

- Jean Glad, Maubeuge, place de guerre (1678-1945) : sa zone d'influence, Paris, Publibook, 2007

Articles connexes

- Gare de Sous-le-Bois (halte SNCF)

- Liste des abbesses de Maubeuge

- Usine Renault de Maubeuge

- Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Maubeuge

- Reconstruction de Maubeuge après la Seconde guerre mondiale

- Zoo de Maubeuge

- Stibus

- Liste des communes du Nord

- Géants du Nord

- Secteur fortifié de Maubeuge

Liens externes

- Site de la mairie

- Site de l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre (AMVS)

- Maubeuge sur le site de l'IGN

- Maubeuge sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[13].