world.wikisort.org - France

Landrecies est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France.

| Landrecies | |

L'hôtel de ville. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Avesnes-sur-Helpe |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Mormal |

| Maire Mandat |

François Erlem 2020-2026 |

| Code postal | 59550 |

| Code commune | 59331 |

| Démographie | |

| Gentilé | Landreciens |

| Population municipale |

3 482 hab. (2019 |

| Densité | 160 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 07′ 35″ nord, 3° 41′ 27″ est |

| Altitude | Min. 110 m Max. 179 m |

| Superficie | 21,70 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Landrecies (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Avesnes-sur-Helpe |

| Législatives | Douzième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | landrecies.fr |

| modifier |

|

Du XVIe au XXe siècle, elle fut une place forte de grande importance.

Géographie

Landrecies est marqué par l'inflexion du cours de la Sambre : en amont, elle s'écoule vers le nord-ouest, en aval vers le nord-est.

Cette inflexion a une signification géologique profonde. La Sambre s'écoule d'abord depuis les contreforts des Ardennes, où elle prend sa source. Arrivée à hauteur de Landrecies, elle est captée par l'ancien bassin d'avant-pays du microcontinent avalonnais. Ce bassin fut créé par ploiement du Brabant[Lequel ?] sous le poids de la chaîne hercynienne. Il est d'orientation sud-ouest - nord-est.

Il est marqué par ce que les géologues belges ont appelé la "faille du midi". Cette bordure nord des Ardennes forme donc un creux : au sud, le massif ardennais ou ses contreforts, au nord le bassin houiller carbonifère. Ce sillon dit de "Sambre et Meuse" commence donc à Landrecies, se poursuit jusqu'à Namur (confluent avec la Meuse, qui à cet endroit s'engouffre à son tour dans le Sillon) et Liège.

Landrecies est donc le point de départ d'une structure fondamentale qui structure la géographie du massif ardennais, et par là elle fut une clé dans le contrôle de l'espace entre les Pays-Bas espagnols et la France ; elle est aussi un point de passage évident pour une armée contournant les Ardennes, quoique moins importante que la trouée de l'Oise. C'est pourquoi cette ville fut fortifiée par Vauban, même si la fortification fut par la suite rasée.

Les environs de Landrecies sont typiques de la région verdoyante qu'est l'Avesnois. Entourée de prairies bocagères, la ville est également traversée par le Canal de la Sambre à l'Oise, d'où l'existence de quelques zones faiblement marécageuses.

Landrecies est situé tout près de Maroilles, village typique de la Thiérache du Nord, où les paysans, depuis le Moyen Âge, avaient leurs chartes. Ils étaient exempts de nombreuses servitudes traditionnelles de la féodalité, pouvaient clore leurs terres, pratiquer l'élevage et n'étaient pas soumis à l'assolement obligatoire : ainsi s'est constitué le bocage de l'Avesnois, au cœur duquel Landrecies.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Étreux », sur la commune d'Étreux, mise en service en 1956[7] et qui se trouve à 15 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,2 °C et la hauteur de précipitations de 839,4 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Quentin », sur la commune de Fontaine-lès-Clercs, dans le département de l'Aisne, mise en service en 1933 et à 49 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,3 °C pour 1981-2010[12], puis à 10,8 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Landrecies est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[14],[15],[16]. Elle appartient à l'unité urbaine de Landrecies, une unité urbaine monocommunale[17] de 3 483 habitants en 2017, constituant une ville isolée[18],[19]. La commune est en outre hors attraction des villes[20],[21].

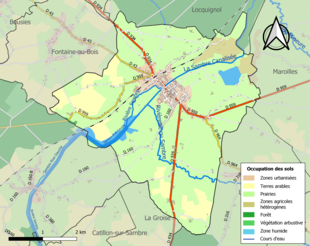

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (89,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (89,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (75,1 %), terres arables (10,8 %), zones urbanisées (6,8 %), zones agricoles hétérogènes (3,8 %), eaux continentales[Note 7] (3,1 %), forêts (0,4 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

D'un nom de personne germanique Landeric + -iacum[24].

Histoire

Des fouilles archéologiques ont démontré que le lieu a été habité dès la préhistoire et l'époque romaine, mais la localité actuelle de Landrecies a vu le jour au VIe siècle, probablement grâce au regain des échanges commerciaux le long de la Sambre.

Moyen Âge

Situé dans la sphère d'influence de la Lotharingie puis du Saint-Empire romain germanique, le village de Landrecies est une communauté de paysans autonomes (un alleu) jusqu'en 1096, date à laquelle les seigneurs d'Avesnes-sur-Helpe en prennent le contrôle. Ils y construisent un château en et octroient une charte aux habitants en .

Aux seigneurs d'Avesnes succèdent ceux du comté de Hainaut, puis du duché de Bourgogne.

- La domination de la seigneurie d'Avesnes (1096 - 1330)

1096 n'est qu'une date très approximative. En réalité, on ignore comment l'alleu de Landrecies est passé aux mains des seigneurs d'Avesnes (une ville moyenne, à 17 km à l'Est, aujourd'hui chef-Lieu d'arrondissement). Si l'on choisit généralement de retenir cette date, c'est qu'en 1096 le seigneur d'Avesnes, Gossuin, fait élever un puissant donjon carré au bord de la Sambre, en aval de Landrecies. On pense qu'il se situait au niveau des Étoquies, entre la rivière et la Forêt de Mormal, et que le contrôle de la rivière était assuré par un gué, le "Mauwé".

La construction de ce donjon symbolise donc la prise de pouvoir des seigneurs avesnois. En fait, cette domination sera très bénéfique à Landrecies, puisqu'elle va enfin permettre son développement. Deux seigneurs, notamment, vont beaucoup apporter à la jeune commune au XIIe siècle : Nicolas d'Avesnes, puis son fils Jacques.

Vers 1140, Nicolas d'Avesnes réalise ce qui peut être décrit comme l'acte fondateur de Landrecies : la construction d'un puissant château péager sur la rive droite de La Sambre, juste en face de la bourgade de la rive gauche (il n'en reste aujourd'hui presque plus rien). Les Landreciens, jusque-là cantonnés de l'autre côté de la Sambre, vont peu à peu s'installer autour de la place forte, et le village prend progressivement de l'importance en se développant des deux côtés de la rivière : très vite, il se dote d'un petit rempart, d'un marché et d'une halle où les paysans du coin prennent l'habitude de venir vendre leurs produits.

Cette prospérité n'est pas sans attirer les convoitises de quelques puissants voisins, notamment le Comte Baudouin VIII de Hainaut . En 1185, ce dernier prend la ville d'assaut et la ravage de fond en comble. C'est la première destruction de la localité, qui en verra bien d'autres...

Malgré cette catastrophe, le seigneur d'Avesnes reprend vite le dessus et réinvestit une ville de Landrecies en ruines. Les habitants ne se découragent pas et entament la reconstruction. Pour les y encourager, Jacques d'Avesnes, le fils de Nicolas, leur octroie quelques droits et libertés en rédigeant une charte communale, en 1191.

Landrecies jouit ensuite d'une longue période de paix et de prospérité. Le Château devient le centre d'un aménagement agricole : on assèche les prairies basses, on construit une ferme piscicole (= élevage de poissons) à La Folie, et un manoir agricole dans les pâtures du Plouvien. En 1314, Guillaume de Châtillon, seigneur d'Avesnes, accorde aux Landreciens une foire populaire à la Saint-Luc, le . Aujourd'hui encore, la foire de Landrecies se tient tous les ans à cette date et constitue un évènement important pour la commune.

Époque moderne

- Le siège de 1543

À partir du début de la domination des Habsbourg (d'Autriche, puis d'Espagne) sur la région (voir Histoire du Nord), Landrecies va faire l'objet d'une longue lutte acharnée entre ces derniers et le royaume de France. Pillée à plusieurs reprises (par le duc de Vendôme en 1521, par François Ier en 1543), la ville occupée par les Français de 1543 à 1544 est assiégée en 1543 par Charles Quint, avant que le traité de Crépy ne la rende à ce dernier, qui en fait une place forte.

- Landrecies ville espagnole

En 1635, la France déclare la guerre à l’Espagne[Note 8] et les Pays-Bas espagnols[Note 9].

Landrecies, ville espagnole bastionnée aux confins du comté de Hainaut et proche de la frontière avec la France, sera en premières lignes des incursions et bombardements des troupes de Louis XIII. En prévision, Pierre Pierson, receveur du roi d’Espagne dans les Pays-Bas, ordonna le renforcement des fortifications de la ville et des édifices attenant à celles-ci : il mandata, en 1636, en qualité d’experts en charpenterie, maçonnerie et couverture, Pierre de Sury, Joseph Monier et Nicolas Rolin[26],[Note 10] à la vérification de la qualité des ouvrages de consolidation effectués.

Sous Louis XIII, la ville est reprise en 1637 par le cardinal de La Valette, avant de retomber entre les mains des Espagnols en 1647 par les troupes dirigées par Leopold-Guilliaume de Habsbourg.

- Landrecies ville française

C’est sous Louis XIV que la ville est reprise, cette fois définitivement, par Turenne et La Ferté en 1655 (Vauban y participe sans commander[27]). Les opérations de siège sont dirigées par le chevalier de Clerville : elles commencent le et la ville tombe le [28]. Le traité des Pyrénées, en 1659, confirme la souveraineté française. Dans le cadre de la fortification des frontières du nord, Vauban entoure la ville de nouveaux remparts.

En 1659, Le Traité des Pyrénées met fin provisoirement à la guerre franco-espagnole. Madrid accepte et reconnaît officiellement la souveraineté française sur la ville de Landrecies. Louis XIV continue ensuite à gagner des territoires sur les Espagnols dans le Nord de la France : la guerre de Dévolution (1667-1668) apporte notamment Lille et Douai. La guerre de Hollande (1672-1678) donne à la France Valenciennes, Maubeuge et Cambrai. En 1679, le Traité de Nimègue définit la frontière nord de la France telle qu'elle existe encore aujourd'hui...

Peu après son intégration au territoire français, Landrecies se refait une beauté : le célèbre Vauban élabore en effet de toutes nouvelles murailles, extrêmement bien conçues, et grâce auxquelles les deux derniers sièges de la place forte se solderont par des échecs.

À l'occasion de la Guerre de Succession d'Espagne, Landrecies joua un rôle important en permettant aux troupes françaises de tenir une grande partie de leurs ennemis sous les murs de la ville en 1712. Cela permit plus facilement au duc de Villars de remporter la fameuse Bataille de Denain, qui mit fin à cette guerre.

Il ne faut cependant pas oublier qu'à cette époque de nombreuses familles de la région sont divisées par les terres très morcelées entre les membres d'une même famille ; ainsi dans une même fratrie pouvait-on trouver l'aîné dépendre du Roi d'Espagne, le puîné du Roi de France, le cadet du Roi d'Espagne et les deux benjamins du Roi de France. C'était par exemple le cas très précis de la Maison de Haynin, dont deux frères dépendaient de l'Espagne et les trois autres de la France.

Notons que certains avaient des unions ou des postes relativement importants, ainsi pour cette ville :

Jacques de Haynin du Cornet (le Cornet étant au Nord de Baisieux-France), chevalier, général de Bataille et du Conseil de guerre de S.M. Catholique, colonel d’un régiment d’Infanterie, gouverneur de Dampvilliers, puis gouverneur de Landrecies, fut enfin gouverneur de Hulst[Lequel ?] ; il fut même l'époux d'Anne de Haynin, une de ses lointaines cousines, Dame d’Eth, fille de Charles de Haynin du Broeucq (à Seclin) et de Louise de Ruelin. Leur fille, Barbe Thérèse de Haynin, épousa par contrat passé le 26 mai 1626 Don Juan Gomez de la Torre y Butron Muxica, d’une illustre Maison d’Espagne, lieutenant-colonel au service de S.M. Catholique, Maître de Camp de Cavalerie, qui fut le Gouverneur de Diest[29]. Ainsi les descendants de ces deux gouverneurs vivent de très longue date ... en France)

Époque contemporaine

Révolution française

Au cours de la Révolution française, sous la Convention nationale, Landrecies subit un siège du 17 au par les armées de la Première coalition. Onze batteries de canons et mortiers bombardèrent la ville pendant trois jours. La forteresse et la ville furent totalement dévastées. On compta environ 2 000 tués, militaires et civils , ces derniers participèrent à la défense aux côtés des bataillons de la Meuse et de la Moselle qui composaient la garnison. Les femmes soignèrent les blessés et assistèrent les mourants. Malgré la résistance acharnée de ses troupes et des habitants, le général Roulland, commandant la garnison dut se résoudre à la reddition

Fin , la ville fut reconquise par Schérer[30].

La Convention nationale décréta que Landrecies serait reconstruite aux frais de l’Etat et que « ses habitants ont bien mérité de la patrie ».

La ville de Landrecies fut décorée de la croix de la Légion d'honneur, le , en mémoire de ce fait de guerre.

Premier Empire

En 1802-1803, en ce qui concerne les transports, une diligence part pour Valenciennes les jours pairs et en revient le lendemain. Elle correspond à Valenciennes avec celles de Lille et de Douai. Une autre gagne Avesnes-sur-Helpe les jours pairs et en revient le lendemain. À Avesnes, elle correspond avec celle pour Mons et avec celle pour Valenciennes. Les habitants de Landrecies peuvent encore profiter du courrier reliant Guise à Saint-Quentin, lequel a une petite voiture pour deux-trois personnes; à Saint-Quentin, ils peuvent prendre la diligence pour Paris[31].

Pendant les Cent-Jours, Landrecies fut prise par l'armée prussienne, le , après un siège de quatre jours.

- Industrialisation aux XIXe et XXe siècles

Au XIXe siècle, Landrecies s'ouvre davantage au monde extérieur, avec la canalisation de la Sambre de 1826 à 1839 et le passage de la voie ferrée Paris-Bruxelles-Amsterdam en 1855, permettant la création de la gare de Landrecies. Landrecies démantèle ses remparts à partir de 1894, contrairement à sa voisine de Le Quesnoy qui s'y refuse.

Le est mise en service la ligne d'Avesnes-sur-Helpe à Solesmes via Landrecies (47 km), une ligne de chemin de fer secondaire à voie métrique exploitée par la société générale des chemins de fer économiques. La ligne comporte une station et plusieurs haltes dans la commune. Un service régulier des voyageurs est assuré. En , le trafic voyageur est interrompu. En 1916, pendant l'occupation allemande, les rails sont démontés. La ligne de chemin de fer est dans l'impossibilité de fonctionner.

- Première Guerre mondiale

Arrivés le , les Allemands occupent Landrecies pendant presque toute la durée de la Première Guerre mondiale, la ville n’est libérée qu'en au prix de bombardements anéantissant le centre-ville dans sa quasi-totalité.

- Seconde Guerre mondiale

Le , le général de division Rommel — à la tête de la 7e Panzerdivision — qui avait atteint Cerfontaine (Belgique) au centre de l’Entre-Sambre-et-Meuse — y est retenu une journée entière car son flanc nord est toujours tenu par les troupes françaises. Le lendemain à midi, après la prise de Boussu-lez-Walcourt (Nationale 40) par la 5e Panzer, il reçoit l’autorisation d’avancer vers l’ouest et la frontière française. A 15 h 15, ses tanks atteignent Sivry (village-frontière).

Dans ses mémoires, Rommel dit redouter, ou du moins appréhender, le passage de la ligne Maginot prolongée. En effet, une ligne de blockhaus — construite en 1936-1937 — s’étire tout le long de la frontière belge jusqu’à la mer.

Arrivé au bureau (frontière) de Clairfayts — le — un groupe de reconnaissance se dirige vers Solre-le-Château et essuie le feu nourri des blocs de Riamé et de la Perche à l’Oiseau. Rommel est impressionné également par l’explosion de mines de la place d’Épinois. La bataille fait rage, plusieurs chars allemands sont détruits mais les défenseurs des fortins doivent se rendre devant les forces ennemies de loin supérieures en nombre et en armement.

En soirée, Rommel fait dégager la route et malgré la nuit tombante, va profiter de sa percée et entrer profondément en France ; il fonce sur Avesnes où a lieu une bataille nocturne de chars — une première — qui se terminera à 3 h du matin. A l’aube, il atteint Landrecies et franchit le pont sur la Sambre qui n’avait pas sauté. Il poursuit au-delà de la rivière jusqu’à l’est du Cateau-Cambrésis où craignant une pénurie d’essence, il stoppe son avance, il est 5 h 15, le . Rommel avait parcouru 85 kilomètres depuis Cerfontaine (Belgique)[32].

Après l'occupation allemande, les Landreciens sont libérés le par l'US Army.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune se trouve dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe du département du Nord. Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 2012 de la vingt-deuxième circonscription du Nord.

Elle était depuis 1793 le chef-lieu du canton de Landrecies[33]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, la commune est intégrée au canton d'Avesnes-sur-Helpe.

Intercommunalité

La ville est membre de la Communauté de communes du Pays de Mormal.

Liste des maires

Maire en 1802-1803 : Séraphique Dollez[34], maire en 1806[35].

Jumelages

Manage (Belgique) depuis 1962.

Manage (Belgique) depuis 1962. Dziemiany (Pologne) depuis 2016.

Dziemiany (Pologne) depuis 2016.

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[43]. En 2019, la commune comptait 3 482 habitants[Note 11], en diminution de 0,14 % par rapport à 2013 (Nord : +0,49 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 35,1 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 27,9 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 679 hommes pour 1 800 femmes, soit un taux de 51,74 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,77 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Manifestations culturelles et festivités

- Les Amis de Biron, avec Dupleix (géant processionnel).

Vie associative

- Club de badminton (créé en )

- Club de l'Amitié de Landrecies (créé le )

- Collectif Parasites

Économie

Une part non négligeable de l'activité locale repose sur l'agriculture et l'élevage bovin.

On compte néanmoins quelques implantations industrielles, certaines récentes et d'autres plus traditionnelles. Une usine de céramique (la société Desvres) existe par exemple depuis le XIXe siècle, tout comme une verrerie, fondée en 1802.

Parmi les industries arrivées plus récemment figurent une usine spécialisée dans la confection de pompes hydrauliques (la société Renson implantée vers 1925), deux autres spécialisées dans l'alimentation animale et les engrais, et enfin une entreprise produisant des chaussures de sécurité pour les ouvriers travaillant en milieu difficile.

Culture locale et patrimoine

Pèlerinage de Compostelle

Landrecies est une étape française sur la via Gallia Belgica du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui se prolonge par la via Turonensis. L'étape notable précédente est Maroilles ; la suivante est Le Cateau-Cambrésis[47].

Lieux et monuments

- L'hôtel de ville actuel ne date que de 1921 en raison des destructions régulièrement subies par la ville, mais son origine est beaucoup plus ancienne. Sur sa façade, des inscriptions rappellent le décret du 27 Ventôse an III, selon laquelle « Landrecies a bien mérité de la patrie ».

- Le musée Ernest-Amas, installé à l'hôtel de ville, inauguré en 2003 en l'honneur de Ernest Amas peintre né à Landrecies. Un grand nombre de ses toiles y sont rassemblées et exposées.

- Le musée Dupleix

- « La poudrière » est l'unique vestige subsistant du château-fort édifié par les seigneurs d'Avesnes en 1140. Cette petite tour est en bordure de la rue principale.

- L'église Saint-Pierre-Saint-Paul, à l'exemple de l'hôtel de ville, a connu plusieurs destructions et reconstructions. L'église actuelle fut édifiée en 1818 : elle est de style baroque, entièrement en brique avec bandeaux et encadrements en pierre bleue. Architecte : Benjamin Joseph Dewarlez

- La gare de Landrecies

- La statue de Joseph François Dupleix sur la place d'armes, du sculpteur Léon Fagel (1851-1913).

- Verrerie de Sambreton

Les deux cimetières militaires britanniques situés dans la commune:

- Landrecies Communal Cemetery, cimetière situé dans le cimetière communal.

- Landrecies British Cemetery, cimetière situé rue d'Happegarbes.

Personnalités liées à la commune

- Joseph-François Dupleix, gouverneur des Indes françaises, est né à Landrecies en 1697.

- Henri Shée, conseiller d'Etat, préfet et sénateur, né à Landrecies en 1739

- Henri-Jacques-Guillaume Clarke, neveu du précédent, ministre de la Guerre de Napoléon, est né à Landrecies en 1765.

- Antoine Louis Dugès, médecin et naturaliste, est né à Landrecies en 1797.

- Ernest Amas, peintre, est né à Landrecies en 1869.

- Philippe Lamour, écrivain et collaborateur du général de Gaulle, est né à Landrecies en 1903.

- Barthélémy Louis Joseph Lebrun, général du second Empire, né à Landrecies le .

- Louis Toussaint Doutrelaine, général du second Empire, né à Landrecies le .

- Henri-Joseph Thüring de Ryss, général de brigade de la Révolution française, librettiste et auteur dramatique français, né le à Landrecies.

- Jean-Marie Géhu, botaniste et phytosociologue, né à Landrecies le 2 avril 1930.

Héraldique

|

Les armes actuelles de Landrecies se blasonnent ainsi : « d’azur, à un château ouvert et donjonné de trois tours d’or, sur une terrasse du même ; sur la terrasse : une champagne chargée d'une Croix de Guerre 1914-1918, d'une Légion d'honneur et d'une Croix de Guerre 1939-1945, chacune sur les couleurs de son ruban. »

|

|---|

|

Les armes anciennes de Landrecies se blasonnent ainsi : « d'azur, à un château ouvert et donjonné de trois tours d'or, sur une terrasse du même. »

|

|---|

Pour approfondir

Articles connexes

- Liste des communes du Nord

- Siège de Landrecies (1655)

- Département du Nord

- Histoire du Nord

- Arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe

- Liste des communes du Nord, .

- Région Hauts-de-France

- Seigneur d'Avesnes

- Maison d'Avesnes

Liens externes

- Site officiel

- Site de la Communauté de Communes - la 2c2m

- Landrecies sur le site de l'Institut géographique national

- Carte ancienne de Landrecies (Atlas Trudaine, via la base de données ARCHIM du Centre historique des Archives nationales / Ministère français de la Culture)

- Autre carte ancienne de Landrecies ; Atlas de Trudaine, vers 1745-1780 (Base de données ARCHIM, Centre historique des Archives nationales)

Bibliographie

André Lépine & Guy Heynen, - Rommel traverse l’Entre-Sambre-et-Meuse, de Dinant à Landrecies, Cahier du Musée de Cerfontaine (Belgique) n° 415, 40 pages, 45 photos & croquis, 2009. — Avance fulgurante de la 7e Panzer ou 7e division blindée qui traverse la Meuse à Bouvignes (Dinant) et fonce vers l’ouest, par Philippeville, Sivry et Avesnes où se déroule pour la première fois une bataille nocturne de chars)

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- La déclaration de guerre de la France à l’Espagne en 1635 : Accompagnés d’un trompette, les hérauts de France, firent leur apparition sur la place du Grand-Sablon à Bruxelles, où demeurait le héraut d’Espagne. N’ayant pu le rencontrer, ils jetèrent dans la foule la déclaration de guerre. Ce fut la dernière fois que l’on usa, en Europe, du chevaleresque défi comme prélude aux hostilités. Dans la suite les gouvernements eurent recours, aux ultimatums et à la rupture des relations diplomatiques. (Frans van Kalken, Histoire de Belgique, Anc. Etabliss. J. Lebègue et Cie, Éditeurs, Bruxelles, 1944, p. 330.)

- Les Pays-Bas espagnols comprenaient globalement à l’époque (1635) : Belgique + Luxembourg + département du Nord en France.

- Ces experts consultés, étaient des « natifs » de la région de Landrecies : - Pierre de Sury (Pierre de Surie), était notable de Maroilles et demeurait avec son épouse Cécile d’Avesnes, en 1629 à Athis en prévôté de Mons. - Joseph Monier, dont la famille se rencontre mentionnée dans de nombreuses bourgades en prévôté du Quesnoy, aux XVIe – XVIIe siècles – Nicolas Rolin, se rencontre mentionné en région landrecienne au 17e s.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Étreux - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Landrecies et Étreux », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Étreux - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Landrecies et Fontaine-lès-Clercs », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Landrecies », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Toponymie générale de la France: Tome 2, Formations non-romanes - Ernest Nègre

- roepstem.net - vlaanderen

- Archives Départementales du Nord, Lille : Chambre des Comptes, Comptes des domaines du roi d’Espagne, série B.8981

- Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant (préf. Jean Nouvel), Vauban - L’intelligence du territoire, Paris, Éditions Nicolas Chaudun et Service historique de l'armée, , 175 p. (ISBN 2-35039-028-4), p 166

- Anne Blanchard, « Louis Nicolas de Clerville», in Actes du colloque « Vauban et ses successeurs dans les ports du Ponant et du Levant », Brest, 16-19 mai 1993, publié dans Vauban et ses successeurs dans les ports du Ponant et du Levant, Paris : Association Vauban, 2000, p 123 (également publié dans Les cahiers de Montpellier no 38, tome II/1998, Histoire et Défense, Université Paul-Valéry)

- Site officiel de la Maison de Haynin (ou de Hennin)

- Hugues Marquis, « Le général François Jarry au service de l'Angleterre (1793-1806) », Annales historiques de la Révolution française 2/2009 (n° 356), p. 93-118

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 220, lire en ligne.

- Source : André Lépine & Guy Heynen, Mai 1940 - Rommel traverse l’Entre-Sambre-et-Meuse, de Dinant à Landrecies, Cahier du Musée de Cerfontaine (Belgique) n° 415, 40 pages, 45 photos & croquis, 2009. — Avance fulgurante de la 7e Panzer ou 7e division qui traverse la Meuse à Bouvignes (Dinant) et fonce vers l’ouest, par Philippeville, Sivry et Avesnes où se déroule pour la première fois une bataille nocturne de chars.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p.305, lire en ligne.

- « Annuaire statistique du département du Nord. Pour … (0000AnNord_0... », sur Mnesys (consulté le )

- « Les maires de Landrecies », sur http://www.francegenweb.org (consulté le ).

- « Journal officiel de la République française. Lois et décrets », sur Gallica, (consulté le ).

- Notice BANTIGNY Édouard par Gilles Morin, version mise en ligne le 20 octobre 2008, dernière modification le 20 octobre 2008

- M. Bantigny cède son fauteuil à M. Dassonville, publication Facebook de l'Association historique de Landrecies.

- Réélu pour le mandat 2014-2020 : N., « Didier Leblond réélu maire », L'Observateur de l'Avesnois, no 19462, , p. 24 (ISSN 0183-8415).

- R. D. R., « À Landrecies, François Erlem s’installe dans le fauteuil du maire : Sans surprise, François Erlem a été élu maire de Landrecies. Le conseil municipal d’installation, publique, a eu lieu samedi matin à la salle des sports Jean-Marie-Leblanc », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Landrecies (59331) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- www.grsentiers.org Sentier Saint-Jacques de Compostelle

- Portail du Nord-Pas-de-Calais

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Landrecies

Landrecies (alt: Landrecy) (ndl.: Landeschie) ist eine französische Gemeinde mit 3482 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Avesnes-sur-Helpe und zum Kanton Avesnes-sur-Helpe.[en] Landrecies

Landrecies (French pronunciation: [lɑ̃dʁəsi]; Dutch: Landeschie) is a commune in the Nord department in northern France.[2]- [fr] Landrecies

[ru] Ландреси

Ландреси́ (фр. Landrecies) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Авен-сюр-Эльп, в 35 км к югу от Валансьена и в 66 к северу от Лана. Через территорию коммуны протекает река Самбра.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии