world.wikisort.org - Deutschland

Gengenbach ist eine Stadt im Ortenaukreis in Baden-Württemberg und eine ehemalige Reichsstadt. Sie liegt im vorderen Kinzigtal im Schwarzwald.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Baden-Württemberg | |

| Regierungsbezirk: | Freiburg | |

| Landkreis: | Ortenaukreis | |

| Höhe: | 175 m ü. NHN | |

| Fläche: | 61,9 km2 | |

| Einwohner: | 10.946 (31. Dez. 2021)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 177 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 77723 | |

| Vorwahl: | 07803 | |

| Kfz-Kennzeichen: | OG, BH, KEL, LR, WOL | |

| Gemeindeschlüssel: | 08 3 17 034 | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Victor-Kretz-Str. 2 77723 Gengenbach | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Thorsten Erny (CDU) | |

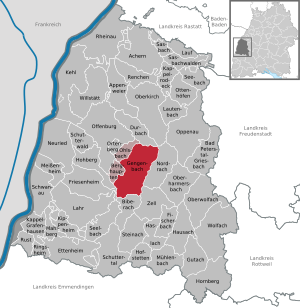

| Lage der Stadt Gengenbach im Ortenaukreis | ||

| ||

Geographie

Geographische Lage

Gengenbach liegt an der Kinzig im vorderen Kinzigtal auf 175 Meter über NHN im Nordwesten des Mittleren Schwarzwaldes. Der nördlichste Teil der Gemarkung gehört zum nördlichen Talschwarzwald. Der höchste Punkt der Gemarkung ist der Siedigkopf mit 877 Meter Höhe. Durch den Ort fließt die Haigerach, die hier in die Kinzig mündet.

Nachbargemeinden

An Gengenbach grenzen im Norden die Gemeinden Durbach und Oberkirch, im Osten die Gemeinde Nordrach und im Südosten die Stadt Zell am Harmersbach; im Süden grenzt die Gemeinde Biberach, im Südwesten die Gemeinde Friesenheim und im Westen die Gemeinden Hohberg, Berghaupten und Ohlsbach.

Stadtgliederung

Gengenbach umfasst neben sich selbst noch drei weitere Stadtteile.

| Stadtteil | Wappen | Eingemeindung | Einwohner |

|---|---|---|---|

| Bermersbach | 1. Januar 1975[2] | 819 | |

| Reichenbach | 1. Januar 1975[2] | 2.363 | |

| Schwaibach | 1. November 1971[3] | 1.114 |

Diese bilden Ortschaften im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung mit jeweils eigenem Ortschaftsrat und Ortsvorsteher als dessen Vorsitzender.

Zur ehemaligen Gemeinde Bermersbach gehören die Höfe Bermersbach, das Dorf Fußbach mit dem Brandenhof, den Gehrenhöfen, das Dorf Strohbach mit dem Strohhof und der Weiler Wingerbach. Zur Stadt Gengenbach in den Grenzen vom 31. Dezember 1970 gehört die Stadt Gengenbach. Zur ehemaligen Gemeinde Reichenbach gehören das Dorf Reichenbach, die Höfe Binzmatte, Haigerach, Höllhof, Hohgrund, Mittelbach, Mooshof, Pfaffenbach, Schlehwald, Schwärzenbach und Sondersbach und die Wohnplätze Gaishut und Sägmühle. Zur ehemaligen Gemeinde Schwaibach gehören die Höfe Schwaibach, Dantersbach und Hüttersbach, die Weiler Bergach und Schönberg, der Wohnplatz Einach und der Ort Bermersbach. Im Stadtteil Bermersbach liegen die abgegangenen Ortschaften Beigern und Bransbach, in die Stadt Gengenbach aufgegangen sind die Ortschaften Brückenhäuser und Castelberg, in Reichenbach aufgegangen sind die Ortschaften Grube und Schnaiberg und im Stadtteil Schwaibach liegt die abgegangene Ortschaft Hetzental.[4]

Geschichte

Ursprung der Ansiedlung und Entwicklung zur Stadt

Eine Siedlung im Stadtgebiet in der Römerzeit ist durch einen 1974 entdeckten und im 2. Jahrhundert n. Chr. betriebenen Ziegelbrennofen belegt,[5] der wahrscheinlich zu einem römischen Gutshof gehörte.[6]

Im Umfeld des Benediktinerklosters Gengenbach bildete sich aus einer bäuerlichen Ansiedlung mit grundherrschaftlichem Markt im Verlauf des hohen Mittelalters die Stadt Gengenbach aus. Zu 1231 ist das opidum Gengenbach erstmals belegt.[7]

Reichsstadt

1366 wurde Gengenbach Reichsstadt. Das reichsstädtische Territorium umfasste die Dörfer Reichenbach, Schwaibach, Ohlsbach und Bermersbach als „Landstäbe“. Seit 1500 gehörte der Ort zum Schwäbischen Reichskreis. Pfarrkirche war bis 1803 die Martinskirche außerhalb des Mauerrings, von dem Schwedenturm, Obertor, Kinzigtor und Niggelturm (14. bis 16. Jahrhundert) erhalten geblieben sind.

Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt bei zwei Belagerungen 1634 und 1643 verwüstet.[8] Am 1. März 1643 wurde in der Nähe der Stadt eine reitende Abteilung der in französischen Diensten stehenden Weimarer Armee gesichtet. Selbiger Reitertrupp wurde von einer von Offenburg kommenden 100 Mann starken Kavallerie-Einheit (unter Oberstleutnant Beysinger) das Kinzigtal hinauf bis kurz vor Haslach gejagt. In Haslach lagerte allerdings eine andere Abteilung der Weimarischen Armee. Diese nahm die 100 Mann Beysingers gefangen, während Letzterer entkommen konnte. Am 2. März 1643 begann eine ca. 1000 Mann starke Kavallerieeinheit (unter Obrist Roßwurm) mit der Belagerung Gengenbachs. Am 3. März folgte der Rest der Armee unter dem Oberkommando des Generals Graf von Guébriant, welcher die Wehranlagen mit Artillerie beschießen ließ. Der General zwang den Kommandanten der Wehranlagen, Michael Schöffen, zum Abzug, der dies auch sofort tat, auf Grund einer Geiselnahme des Generals. Als die 70 Soldaten Schöffels abgezogen waren, ließ Guébriant seine schottischen Söldner die Stadt plündern. Mehrere Türme und Abschnitte der Wehrmauer wurden gesprengt.

Während des Pfälzischen Erbfolgekrieges wurde die Stadt 1689 durch französische Truppen fast völlig zerstört. Im folgenden Jahrhundert blieb die Stadt von kriegerischen Verheerungen verschont und erlangte eine neue Blüte. In dieser Zeit entstanden große Teile des heutigen Stadtbilds, auch wenn 1789 ein Feuer in der Fastnachtszeit 50 Häuser zerstörte.[8]

Mediatisierung bis heute

1803 wurde die Stadt dem Kurfürstentum Baden eingegliedert. Sie wurde zunächst Sitz des Amtes Gengenbach, das 1872 dem Bezirksamt Offenburg (ab 1939: Landkreis Offenburg) zugeschlagen wurde. Seit 1973 gehört sie zum Ortenaukreis.

Religionen

1525 wurde Gengenbach protestantisch, kehrte aber 1547/48 zum katholischen Glauben zurück. In der Stadt befindet sich das Mutterhaus der Franziskanerinnen vom Göttlichen Herzen Jesu,[9] ein Orden, der in Deutschland mehrere soziale Einrichtungen betreut und in Südamerika in der Mission tätig ist. Im Vorstadtgebiet wurde 2001 die Gengenbach-Moschee (Schwarzwald-Moschee) eröffnet, die zum Dachverband DITIB gehört.[10] Gemäß Zensus 2011 waren 63,4 % der Gengenbacher katholisch, 17,4 % protestantisch und 18,8 % gehörten einer anderen oder keiner Religionsgemeinschaft an.[11]

Politik

Gemeinderat

Die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg 2019 führten zu folgendem Ergebnis:[12]

| Partei / Liste | Prozent | Sitze | Ergebnis 2014 |

| CDU | 32,1 | 7 | 41,0 %, 9 Sitze |

| Grüne Liste Gengenbach | 32,8 | 7 | 26,7 %, 6 Sitze |

| SPD | 14,5 | 3 | 16,8 %, 4 Sitze |

| Freie Wähler Gengenbach | 20,5 | 5 | 15,5 %, 3 Sitze |

Schultheiße und Bürgermeister

Schultheiße

- 1240–1264: Reimboldus (wahrscheinlich aus dem Geschlecht der Sweipach)

- 1265–1290: Johannes (vermutlich ebenfalls Sweipach)

- 1291–1305: Bertholdus, Ritter (sehr wahrscheinlich ebenfalls Sweipach)

- 1306–1330: Berthold Haberstroh

- 1331–1335: Johann, Ritter genannt von Sweipach

- 1336–1343: Hermann, Edelknecht vom Freihof Oberschopfheim

- 1344–1345: Johannes Sweipac, Ritter aus Schwaibach

- 1346–1353: Berthold von Grebern aus der freien Reichsstadt Zell

- 1354–1359: Berthold v. Schneyt aus Steinach

- 1360–1362: Johannes Sweipach aus Schwaibach

- 1363–1381: Wilhelm v. Büren, Edelknecht aus dem Elsaß, Bruder des gleichzeitigen Abtes

- 1382–1389: Michael

- 1390–1395: Reimbold v. Tunzenheim, zuvor Lehensmann auf Hohenberg (Durbach)

- 1396–1405: Cunz v. Bärenbach von der Bärenburg im Renchtal

- 1406–1427: Andreas Manegolt aus der Zeller Herrschaft

- 1428–1436: Junker Erasmus v. Harmersbach

- 1437–1442: Egnolf v. Waltstein von Fischerbach

- 1443–1460: Balthasar v. Wartenberg genannt v. Wildenstein, Berghaupten

- 1461–1469: Hans Stollen v. Staufenburg aus Durbach

- 1470–1476: Hans Meyger vom Fußbacher Freihof

- 1477–1482: Wilhelm von Landeck

- 1483–1490: Erasmus v. Harmersbach

- 1491–1496: Jacob Schawenburg aus dem Berghauptener Lehen

- 1497–1497: Obrecht v. Berwangen

- 1498–1498: Wolf Dietrich v. Hornberg, Schultheißen–Amtsverweser

- 1499–1519: Balthasar v. Brandeck vom Freihof in Ohlsbach

- 1520–1524: Trudbrecht v. Krotzingen

- 1525–1526: Gabriel Rebstoc aus einem Gengenbacher Geschlecht

- 1527–1549: Hans v. Hornberg (vom Freihof im Mittelbach)

- 1550–1556: Hans Marschalk v. Zimbern

- 1557–1572: Klaus Marschalk v. Zimbern

- 1573–1582: Junker Schöner v. Stubenbach

- 1583–1586: Hans Dietrich v. Hornberg (Sohn von Hans v. Hornberg)

- 1587–1592: Eberhart Holdermann v. Holderstein (Berghauptener Lehen)

- 1593–1597: Junker Balthasar v. Brandeck, Ohlsbacher Geschlecht

- 1598–1598: Hans Philipp v. Kippenheim

- 1599–1614: Junker Wolf Dietrich v. Hornberg

- 1615–1623: Johann Andreas Wurmbser v. Fendenheim, Meißenheimer Freihof

- 1624–1627: Wolf Dietrich v. Hornberg (Sohn von Hans Dietrich)

- 1628–1632: Joh. Pleyer von und zu Ramstein (aus Fußbach)

- 1633–1645: Junker Joh. Ludwig Wurmbser aus Gengenbach (Sohn von Johann Andreas)

- 1646–1653: Andreas Schaidt von Hornberg

- 1654–1661: Andreas Schnait aus der freien Reichsstadt Zell

- 1662–1667: Johann Erhard Kuelbronn, beider Rechte Doctor

- 1668–1678: Martinus Pistorius aus Gengenbach

- 1679–1685: Johann Konrad Bischler aus Gengenbach

- 1686–1693: Johann Bender aus Gengenbach

- 1694–1702: Georg Friedrich Dornblüch aus Gengenbach

- 1703–1704: Johann Bender aus Gengenbach

- 1705–1717: Georg Friedrich Dornblüth aus Gengenbach

- 1718–1720: Johannes Bender aus Gengenbach

- 1721–1739: Johann v. Bender aus Gengenbach

- 1740–1751: Joachim v. Bender aus Gengenbach

- 1752–1760: Johann v. Bender aus Gengenbach

- 1761–1770: Franz Karl Rienecker aus Offenburg

- 1771–1780: Anton Seger aus Gengenbach

- 1781–1785: Victor Kretz, Schultheißen–Amtsverwalter

- 1786–1806: Franz Anton Rienecker aus Gengenbach

(Quelle: [13])

Bürgermeister

- 1806–1810: Johann Peter Lienemann, Oberbürgermeister[14]

- 1810–1822: Leopold Wolf, Oberbürgermeister[15]

- 1822–1823: Karl Quintenz (Amtsverweser)

- 1823–1832: Matthias Usländer

- 1832–1838: Karl Schmidt

- 1838–1838: Georg Kretz (Amtsverweser)

- 1838–1845: Franz Wolf

- 1845–1848: Ferdinand Erhard

- 1848–1848: Franz Wolf

- 1848–1849: Gregor Ernst (Amtsverweser)

- 1849–1851: Franz Fidel Kaiser (Amtsverweser)

- 1851–1863: Eduard Stein

- 1863–1875: Franz Abel

- 1875–1878: Josef Wetterer

- 1878–1898: Josef Isenmann

- 1898–1921: August Herb

- 1921–1933: Eduard Mack[16]

- 1933–1939: Franz Geiger (1890–1948; Blechnermeister, 1932–35 Ortsgruppenleiter der NSDAP Gengenbach)[17]

- 1939–1945: Anton Hägele (NSDAP)

- 1945–1945: Julius Bruder sen. (Amtsverweser)

- 1945–1946: Eduard Mack

- 1946–1971: Erhard Schrempp (CDU)

- 1971–1980: Otto Fellhauer (SPD)

- 1980–1995: Jürgen Eggs (1943–1995)[18]

- 1996–2011: Michael Roschach (1943–2022)[19]

- 2011 bis heute: Thorsten Erny

Wappen

Beschreibung: „In Silber ein rotbezungter, schwarzer Adler, belegt mit einem roten Herzschild, darin ein gekrümmter silberner Gangfisch.“

Da Gengenbach eine freie Reichsstadt war, war sie berechtigt, den Reichsadler auf ihren Siegeln und Wappen zu tragen. Der Fisch erscheint zum ersten Mal auf einem Siegel im 13. Jahrhundert.

1505 genehmigte König Maximilian das beschriebene Wappen, welches den Adler mit dem Fisch vereinigte. Es hat sich seitdem grundsätzlich nicht geändert, außer dass die Hintergrundfarbe oft als Gold anstatt als Silber beschrieben wurde. Gold war die Farbe, die in Reichswappen benutzt wurde.[20]

Städtepartnerschaften

Gengenbach unterhält mit folgender Stadt eine Städtepartnerschaft:

Obernai, Elsass, Frankreich, seit 1958

Obernai, Elsass, Frankreich, seit 1958

Die Städtepartnerschaft zwischen Gengenbach und Obernai gilt als die älteste Städtepartnerschaft zwischen einer badischen und einer elsässischen Stadt. Die Partnerschaft kam durch Vermittlung des Pfarrers Fridolin Bigott sowie des damaligen Bürgermeisters von Obernai Marcel Gillmann und des damaligen Gengenbacher Bürgermeisters Erhard Schrempp zu Stande. Bürgermeister, Gemeinderat, Feuerwehrverein, Kirchengemeinden und -chöre, Schwarzwaldverein und Club Vosgien, musikalische Vereinigungen, Schulen und Kindergärten arbeiten eng zusammen. Seit 2010 gibt es den Freundeskreis der Partnerschaft zwischen Gengenbach und Obernai.[21]

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Gengenbach ist Ausgangspunkt des Schwarzwald-Querwegs Gengenbach–Alpirsbach und liegt am Kinzigtäler Jakobusweg und am Kandelhöhenweg, die jeweils an vielen Sehenswürdigkeiten vorbeiführen. Außerdem liegt Gengenbach an der Deutschen Fachwerkstraße.

Museen

- Flößerei- und Verkehrsmuseum[22]

- Museum Haus Löwenberg

- Narrenmuseum im Niggelturm

- Kunst- und Paramentenmuseum im Mutterhaus der Franziskanerinnen

- Wehrgeschichtliches Museum im Kinzigtor

Gedenkstätten

- Am Städtischen Verkehrsamt, dem Alten Kaufhaus auf dem Marktplatz, erinnert seit 1986 eine Gedenktafel an die Jüdische Gemeinde Gengenbach, die hier bis zu ihrer Auslöschung ihre Gottesdienste hielt[23].

- Das Hermann-Maas-Gemeindezentrum ehrt mit diesem Namen einen protestantischen Pastor, der in der NS-Diktatur zahlreiche Juden vor der Verfolgung schützte.[24]

Bauwerke

- Gengenbach hat sich eine historische Türmesilhouette bewahrt, gebildet von zwei Kirchtürmen und fünf Türmen der einstigen Stadtbefestigung

- Die Jakobuskapelle („Bergle“) auf einer Anhöhe über der Stadt – ein im Kinzigtal weithin sichtbares Wahrzeichen Gengenbachs

- Historische Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern

- Reste der Stadtbefestigung: Schwedenturm, Prälatenturm, Obertor, Kinzigtor und Niggelturm (14. bis 16. Jahrhundert). Der 36 m hohe Niggelturm bietet neben dem Narrenmuseum auch eine umlaufende Aussichtsgalerie.[25]

- Die Engelgasse (bis 1877 Judengasse genannt, weil dort die Gengenbacher Juden wohnten), leicht geschwungene Fachwerkgasse. Reste der Stadtmauer dienen den Häusern als Rückwand

- Stadtkirche mit bedeutenden Resten des ehemaligen Klosters Gengenbach

- Sankt Martinskirche, bis zur Aufhebung des Klosters die Pfarrkirche („Leutkirche“), im Stil ruhiger Landgotik, außerhalb der ehemaligen Befestigung gelegen

- Alte Kanzlei (1699)

- Löwenbergsches Haus

- Haus der Thurn und Taxisschen Post

- Das Rathaus, erbaut 1784 von Viktor Kretz, ein Werk des Frühklassizismus in Baden (ein barocker „Nachhall“ ist noch erkennbar)

- Kauf- und Kornhaus, erbaut 1699 im Stil der Renaissance.

- Scheffelhaus, Wohnhaus von Magnus Scheffel, dem Großvater des Dichters Victor von Scheffel. Magnus Scheffel war der letzte Oberschaffner der Benediktinerabtei.

- Färberhaus, Fachwerkhaus von 1747. Es zeigt ein offenes, hervorragendes Dachgeschoss, in dem die Stoffe getrocknet wurden. Ein Teil der Stadtmauer dient wie in der Engelgasse als Rückwand, ebenfalls auch der Nachbarhäuser.

- Stadtbrunnen mit Ritterfigur (Figur 1975 durch eine Kopie ersetzt, Original von 1582 im Museum Haus Löwenberg)

- Großer Narrenbrunnen im Winzerhof von Bildhauer Friedhelm Zilly[26]

- Kinzigtalstadion, Sportplatz mit Blick auf die Kapelle

- Obertor

- Turm der Stadtkirche

- Niggelturm

- Kinzigtor

Fasend

Gengenbach ist eine Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fastnacht, die dort „Fasend“ genannt wird. Bereits in dem zwischen 1460 und 1480 entstandenen Gengenbacher Stadtbuch wird das Tragen von „Fastnachtskleidern“ am Aschermittwoch bei Strafe verboten.[27] 1499 nahmen einige Gengenbacher Bürger in der Fasendzeit den größten Feuerhaken von der Stadtmauer ab, bemalten und schmückten ihn und zogen damit vermummt durch die Stadt.[28] Bis ins 18. Jahrhundert hinein blieb die Fasend offiziell verboten.[29] Im 19. Jahrhundert entwickelte sich schließlich ein reges Fasendbrauchtum. 1875 wird der „Fidele Narrenverein“ erstmals erwähnt, 1896 gründete sich der „Faschingsverein Humor“, der in der Folgezeit große Fasendspiele zur Aufführung brachte, beispielsweise am Fasendmontag 1897 das historische Festspiel „Die Verleihung der bürgerlichen Freiheiten und Rechte durch Kaiser Karl IV. an die Stadt Gengenbach 1347“.[30]

Ende des 19. Jahrhunderts lässt sich auch erstmals eine maskierte Gengenbacher Hanselfigur nachweisen, die auf Fotos aus dem Jahre 1897 zu erkennen ist und eine spitze Gugelkappe trug.[31]

1925 wurde die Narrenzunft Gengenbach e. V. 1499 gegründet, die Mitglied in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ist. Die Narrenzunft ist mit 1.205 Mitgliedern der größte Verein der Stadt (Stand November 2013).[32] Die Gengenbacher Hexe wurde Mitte der 1930er Jahre eingeführt und gilt zusammen mit der Offenburger Hexe als älteste Fastnachtshexe überhaupt. 1938 gesellte sich der Spättlehansel als zweite maskentragende Figur der Hexe hinzu. Eine Zeit lang wurden beide Narrenfiguren von Frauen oder Männern verkörpert, bis 1957 im Zuge der Eintragung ins Vereinsregister die noch heutige gültige Regelung in der Vereinssatzung getroffen wurde, dass die Hexe den Männern und der Spättlehansel den Frauen vorbehalten ist.[33] Die Hexen und Spättle ziehen insbesondere an den Abenden von Fasendsamstag und -sonntag durch die Wirtshäuser der Stadt und unterhalten Gengenbacher und Gäste mit „Schnurren und Schnaigen“. Bei diesem traditionellen Rügebrauch lesen die Maskenträger den nicht-vermummten Narren in hoher, verstellter Stimme die Leviten („schnurren“) und stehlen dann etwas vom Teller oder aus dem Glas („schnaigen“).[34] 2014 waren in Gengenbach 180 Hexen und 162 Spättle aktiv.[32]

Neu in die Zunft aufgenommene Hexen nehmen beim großen Umzug am Fasendsonntag als wüster Lumbehund teil, der als älteste Gengenbacher Fasendsfigur gilt und in den letzten Jahren wiederbelebt wurde. Der maskenlose Lumbehund verkörpert einen äußerst dicken Mann; Hose und Oberteil werden dazu mit Stroh ausgestopft. Einzelfiguren der Gengenbacher Narrenzunft sind der Gengenbacher Schalk und der Bott (Narrenbüttel). Zum Wecken des Schalks, der der Sage nach außerhalb der närrischen Tage im Niggelturm schläft, findet am Samstag drei Wochen vor der eigentlichen Fasend ein Hemdglunkerumzug statt. Jungen und Mädchen nehmen als Klepperlisbuben und Klepperlismaidli an der Fasend teil. Der Name rührt von ihrem stets mitgeführten Instrument „Klepperli“, einer Art Kastagnetten. Die Zunft wird durch den Narrenrat und die Trachtengruppe der Alt-Gengenbacherinnen repräsentiert.

Weitere Gengenbacher Fasendgruppen sind die Narrenzunft Backstein und Matrazenbourg 1953 mit den Figuren Binzmatthansel und Hund, die Ewerderfler Narrengemeinschaft (aus dem Gengenbacher Oberdorf) mit ihrer Narrenfigur Rotzlöffel sowie die Narrenzunft Höllteufel 1971 im Ortsteil Reichenbach, die Narrenzunft Bergwalddeifel im Ortsteil Schwaibach und die Narrengemeinschaft Strohhansel im Ortsteil Strohbach mit den Narrenfiguren Strohhansel, s’Unkrut und der Einzelfigur Schierewächter. Auch andere Vereine und Gruppen in Gegenbach veranstalten eigene Fasendsabende („Turnerfasent“, „Kolpingfasend“, „Pfarrfasend“).

Das Narrenmuseum im Niggelturm zeigt auf sieben Stockwerken Masken, Narrenkleider und Dokumente zur Geschichte der Gengenbacher Fasend.

Weitere regelmäßige Veranstaltungen

- Alljährlich verwandelt sich das Gengenbacher Rathaus im Advent zum weltgrößten „Adventskalenderhaus“.

- Alle zwei Jahre wird die Hermann-Maas-Medaille von der evangelischen Kirchengemeinde Gengenbach an Personen, Gruppen und Institutionen, die sich um die Völkerverständigung im ökumenischen Sinne verdient gemacht haben, verliehen.

- Konzertreihe in den Gengenbacher Kirchen.

- Kräuterbüschelweihe an Mariä Himmelfahrt am 15. August.[35]

- Immer am 3. Wochenende im September findet auf dem Marktplatz der Stadt das traditionelle Stadt- und Weinfest statt.

- Martinimarkt (zweitägiger Jahrmarkt) im November

- Nachtwächterrundgänge

Wirtschaft und Infrastruktur

Gengenbach ist ein Weinbauort. Die Lagen gehören zur Weinbauregion Ortenau im Weinbaugebiet Baden. An Rebsorten werden u. a. angebaut: Spätburgunder, Müller-Thurgau, Riesling (Klingelberger), Ruländer (Grauer Burgunder).

Bekannt ist auch die Psychosomatische Fachklinik. Der Standort Gengenbach des Ortenau-Klinikums mit zuletzt orthopädischen, internistischen und anästhesiologischen Abteilungen wurde im Dezember 2018 vollständig eingestellt.[36] Von 1951 bis 2012 war vor Ort der Polstermöbelhersteller Hukla aktiv, der mit zeitweilig 2500 Mitarbeitern am Standort der größte Arbeitgeber des Ortes war.

Verkehr

Durch die Schwarzwaldbahn (Offenburg–Singen (Hohentwiel)) ist Gengenbach an das überregionale Schienennetz angebunden. Sowohl Züge der Deutschen Bahn als auch der SWEG fahren den Bahnhof Gengenbach an. Ebenfalls bestehen drei Auf- bzw. Abfahrten für die Bundesstraße 33 Richtung Offenburg (seit 2017 vierspurig ausgebaut) und Konstanz.

Medien

Die historische Altstadt war Drehort für mehrere Fernsehserien und Kinofilme:

- Die Powenzbande

- Die Schwarzwaldklinik

- Charlie und die Schokoladenfabrik

- 25 km/h

Justiz

Das Amtsgericht Gengenbach gehört zum Landgerichtsbezirk Offenburg und zum Oberlandesgerichtsbezirk Karlsruhe.

Bildung

Die Hochschule Offenburg unterhält in der Stadt den Campus Gengenbach mit der Fakultät Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen (B+W) mit verschiedenen Studienschwerpunkten. Der Campus besteht aus dem ehemaligen Benediktinerkloster Gengenbach und dem im Oktober 2013 eingeweihten Bildungscampus, der teilweise auch vom Erhard-Schrempp-Schulzentrum genutzt wird.[37]

Das Gymnasium Gengenbach geht in seiner Tradition auf die 1895 gegründete „erweiterte Bürgerschule“ zurück. Seit Oktober 2005 trägt es den Namen „Marta-Schanzenbach-Gymnasium“. Außerdem bestehen eine Haupt- und Realschule, eine Grundschule und eine Förderschule.

Seit 2019 befindet sich auf dem Gelände des Schulzentrums das Schülerforschungszentrum Xenoplex sowie eine neue Mensa und Bibliothek.[38]

Daneben gibt es fünf Kindergärten, die katholische Fachschule für Sozialpädagogik, das Forstliche Ausbildungszentrum Mattenhof und das Waldschulheim, der „Höllhof“.

Tourismus

Gengenbach ist auf Grund seiner Lage im Kinzigtal und seiner Altstadt ein touristischer Anziehungspunkt. Außerdem befindet sich hier der touristische Stützpunkt der Ferienlandschaft Mittlerer Schwarzwald Gengenbach/Harmersbachtal. Zu dieser Region gehören neben Gengenbach die Orte Berghaupten, Biberach, Nordrach, Oberharmersbach und Zell.

Persönlichkeiten

Ehrenbürger von Gengenbach

- Johann von Löwenberg (1807–1858); Freiherr, k. k. österreichischer Rittmeister[39]

- Theodor Burger (1827–1911); Pfarrer der Stadt Gengenbach[40]

- August Herb (1862–1921); Bürgermeister, Gerbermeister

- Ignaz Blöder (1864–1951); Stadtpfarrer Gengenbach 1914–1935

- Franz Hasselbach (1878–1957); Oberlehrer

- Otto Ernst Sutter (1884–1970); Schriftsteller

- Marta Schanzenbach (1907–1997); Politikerin (SPD), MdB 1949–1972, Fürsorgerin, AWO

- Helmut Eberwein (1913–2002); Geistlicher Rat, Dekan, 1964–1989 Pfarrer an St. Marien (Klosterkirche), 1989 zum Ehrenbürger ernannt

- Wolfdieter Huy (1917–2003); Ritterkreuzträger; am 5. September 1941 zum „Ehrengast“[41] der Stadt Gengenbach ernannt

Ehrenbürger des Ortsteils Bermersbach

- Franz Malzacher (1855–1929); Hauptlehrer in Bermersbach-Fußbach, am 2. Mai 1922 zum Ehrenbürger ernannt

- Karl Herbst (1856–1923); Hauptlehrer in Bermersbach-Strohbach, am 2. Mai 1922 zum Ehrenbürger ernannt

Söhne und Töchter der Stadt

- Heinrich von Gengenbach, Baumeister, erbaute 1406 das Rathaus in Bern (Schweiz)[42]

- Blasius Bender (1672–1727), Abt des Klosters St. Blasien

- Augustin Dornblüth[43] (1691–≈1760), Benediktinermönch, Gegner Johann Christoph Gottscheds und Streiter für eine süddeutsche Schriftsprache

- Blasius Columban von Bender (1713–1798), österreichischer Feldmarschall

- Friedrich Alois Quintenz (1774–1822), Benediktinermönch, Erfinder der Dezimalwaage

- Karl Joseph Beck (1794–1838), Prorektor der Universität Freiburg, Chirurg und Augenarzt

Karl Joseph Beck - Carl Isenmann (1837–1889), Komponist[44]

- Hermann Maas (1877–1970), evangelischer Pastor

- Hans Albert Ebbecke (1893–1973), Literaturwissenschaftler, Sänger, Unterhaltungskünstler[45]

- Marta Schanzenbach (1907–1997), Politikerin (SPD), MdB

- Erhard Schrempp (1910–1971), Landtagsabgeordneter

- Eva Mendelsson (* 1931), jüdische Zeitzeugin der Judenverfolgung

- Frieder Burda (1936–2019), Verleger und Kunstsammler

- Ursula Valentin (* 1936), Schriftstellerin

- Amand Fäßler (* 1938), theoretischer Physiker und Hochschullehrer

- Barbara Leisgen (1940–2017), Fotografin

- Otto Lohmüller (* 1943), Maler, Bildhauer und Autor von Pfadfinder-Abenteuerbüchern

- Helmut Dorner (* 1952), Maler

- Thomas Krause (* 1953), Nuklearmediziner und Hochschullehrer

- Bernd Diener (* 1959), Motorrad-Bahnrennfahrer

- Katia Fox (* 1964), Autorin

- Sara Brucker (* 1974), Ärztin und Gynäkologin

- Gerrit Bartsch (* 1989), Handballspieler und -trainer

- Michael Müller (* 1989), Fußballtorwart

- Andreas Volk (* 1996), Fußballspieler

Träger des Bundesverdienstkreuzes

- Annemarie Renner (1896–1983), Dozentin für Soziologie und politische Bildung an der pädagogischen Akademie in Gengenbach

- 1963, 1969, 1972: Marta Schanzenbach (SPD-Politikerin)

Marta Schanzenbach - 1969: Elfriede Lang (langjährige Pflege ihres Mannes)

- 1981: Günther Junk (Unternehmer; langjähriger Gemeinderat)

- 1985: Heinz Hempel (stellvertr. Bürgermeister)

- 1985: Reinhold Späth (Ortsvorsteher Reichenbach)

- 1987: Margarete Länger (langjährige Pflege ihrer schwerbehinderten Tochter)

- 1987: Albert Suhm (langjähriger Gemeinderat)

- 1988: Julius Roschach (langjähriger Gemeinderat, Heimatforscher)

- 1990: Egon Kipper (langjähriger ev. Kirchengemeinderat)

- 2001: Hubert Boden (langjähriger Gemeinderat)

- 2001: Ewald Lohrmann (langjähriger Gemeinderat)

- 2005: Ingeborg Schäuble

- 2007: Ernst Discher (langjähriger Gemeinderat)

- 2008: Barbara End (Leitung Museum Haus Löwenberg)

- 2008: Reinhard End (Leitung Museum Haus Löwenberg)

- 2009: Rita Böhm (soziales Engagement für Mitbürger)

- 2015: Gerda Bohnert (langjährige Gemeinderätin, soziales Engagement)[46]

Weitere Persönlichkeiten

- Hl. Pirminius (≈670–753), Gründer des Klosters Gengenbach

- Pamphilus Gengenbach (≈1480–1524/25), Sohn des aus Gengenbach stammenden Druckers Ulrich[47]

- Franz von Mercy (1597–1645), bedeutender Heerführer des Dreißigjährigen Kriegs (Tuttlingen, Mergentheim, Alerheim), besaß in Gengenbach ein Haus und heiratete dort M. von Schauenburg

- Franz Xaver Mezler (1756–1812), Mediziner, 1784–87 Stadtarzt von Gengenbach

- Joseph Belli (1849–1927), Organisator der sozialdemokratischen Literaturverteilung und Schriftsteller, lebte von 1919 bis zu seinem Tode in Gengenbach; Vater von Else Belli, die mit Kurt Eisner verheiratet war

- Augustin Kast (1876–1950), Pfarrer, Historiker; schrieb zahlreiche Aufsätze zur Gengenbacher Geschichte (zusammengestellt in vier Bänden durch August Glatz)

- Else Eisner (Witwe von Kurt Eisner (USPD) (1887–1940), erster Ministerpräsident des von ihm 1918 ausgerufenen „Freistaates“, der bayerischen Republik), Tochter von Joseph Belli, lebte ab 1919 bis zur Flucht mit zwei Töchtern in Gengenbach[48]

- Max Rieger (1904–1989), Fußballspieler; lebte bis zu seinem Tod im Jahre 1989 in Gengenbach

- Emil Joseph Diemer (1908–1990), Schachspieler, lebte seit 1964 im Kreispflegeheim in Gengenbach-Fußbach

- Schwester Marziana (Theresia Hermann, * 1913 in Tennenbronn; † in Gengenbach), Ordensschwester, 1939–1989 Krankenschwester und medizinisch-technische Assistentin in der Gengenbacher Stadtklinik St. Martin, 1988 ausgezeichnet mit der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg

- Wolfgang Schäuble (* 1942), CDU-Politiker und Bundesfinanzminister; lebte bis Anfang 2011 in Gengenbach

- Albrecht Rissler (* 1944), Zeichner, studierte am Pädagogischen Fachseminar in Gengenbach und schuf in dieser Zeit Zeichnungen der Stadt Gengenbach[49]

- Wolfgang Jost (* 1959), Prof. der Neurologie, Wissenschaftler; lebt in Gengenbach

- Stefan Feld (* 1970), Spieleautor, lebt in Gengenbach, Direktor des Marta-Schanzenbach-Gymnasiums

- Christian Würtz (* 1971), Weihbischof des Erzbistums Freiburg, 2010 bis 2018 Pfarradministrator und später Pfarrer der Seelsorgeeinheit Vorderes Kinzigtal

- Anna Hahner (* 1989), Langstreckenläuferin, Wohn- und Trainingsort für Wettkampfvorbereitung gemeinsam mit Zwillingsschwester Lisa[50]

- Lisa Hahner (* 1989), Langstreckenläuferin, Wohn- und Trainingsort für Wettkampfvorbereitung gemeinsam mit Zwillingsschwester Anna[50]

Literatur

- Christa Indruch: Gengenbach. Kleine Stadt mit großer Vergangenheit. Richter, Gengenbach 1999, ISBN 3-86134-652-4 (Bildband).

- Manfred Liewald u. a.: Liebenswerte, alte Stadt, Gengenbach. 2. Auflage. Schillinger, Freiburg i. Br. 1987, ISBN 3-921340-47-0 (Bildband).

- Berthold Schaaf: Gengenbach – ehemalige freie Reichsstadt. (= Die großen Kunstführer; 8). Schnell & Steiner, München 1971, ISBN 3-7954-0508-4.

- Paul Schaaf (Hrsg.): Gengenbach. Vergangenheit und Gegenwart. Thorbecke, Konstanz 1960.

- Stadt Gengenbach (Hrsg.): Heimatgeschichtliche Literatursammlung der Stadt Gengenbach : Verzeichnis der heimatkundlichen und stadtgeschichtlichen Literatur. Stadt Gengenbach, Gengenbach 1969 (49-seitige heimatkundliche Bibliographie).

- Stadt Gengenbach (Hrsg.), Reinhard End (Bearb.): Das Gengenbach-Buch. Ein Streifzug durch Geschichte und Gegenwart von Gengenbach und den Ortschaften Bermersbach, Reichenbach und Schwaibach. Stadt Gengenbach, Gengenbach 1990.

- Frank Flechtmann: Das „Haus an der Stirn“. Familie Eisner in Gengenbach. In: Die Ortenau. Zeitschrift des Historischen Vereins für Mittelbaden 72, 1992, S. 303–339.

Weblinks

- Offizielle Internetpräsenz der Stadt

- Gengenbach auf Landeskunde online

- Gengenbach auf „Baukunst Baden“

- Sehenswertes und Lesenswertes zu Gengenbach

Einzelnachweise

- Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2021 (CSV-Datei) (Hilfe dazu).

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 514.

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 500.

- Das Land Baden-Württemberg. Amtliche Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden. Band VI: Regierungsbezirk Freiburg Kohlhammer, Stuttgart 1982, ISBN 3-17-007174-2. S. 320–325

- Rekonstruktion von Carl Helmut Steckner, vgl. Die Ortenau, Bd. 60, 1980, S. 24f. mit Abb.

- Ulrich Brandl und Emmi Federhofer: Ton + Technik. Römische Ziegel. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2403-0 (Schriften des Limesmuseums Aalen. Nr. 61)

- Badische Heimat, 30. Jg., 1950, Heft 2, S. 16ff.: „Gengenbach: Zähringergründung – Reichsstadt – Benediktinerabtei“

- Geschichte der Stadt Gengenbach. In: stadt-gengenbach.de. Abgerufen am 18. Juli 2020.

- Vgl. auch Martin Ruch: Die Mutterhauskirche der Franziskanerinnen vom göttlichen Herzen Jesu in Gengenbach. Lindenberg 2000.

- Moschee in Gengenbach

- https://ergebnisse.zensus2011.de/#dynTable:statUnit=PERSON;absRel=PROZENT;ags=083175003034;agsAxis=X;yAxis=RELIGION_AUSF

- Wahlergebnis Gemeinderatswahl 2019. Abgerufen am 27. Mai 2019.

- Gengenbach. Vergangenheit und Gegenwart. Hg. von Paul Schaaf. Konstanz 1960, Seite 111f.

- Gengenbach. Vergangenheit und Gegenwart. Hg. von Paul Schaaf. Konstanz 1960, Seite 135

- Quelle für die Bürgermeister von 1810 bis 1996: Stadtarchiv Gengenbach: Liste der Bürgermeister der Stadt Gengenbach (ab 1810).

- Mack wurde im Juni 1933 wegen „hetzerischer Reden gegen die NSDAP“ im Amtsgefängnis Offenburg in Schutzhaft genommen. Zeitung Der Kinzigtäler vom 27. Juni 1933.

- Zeitung Der Kinzigtäler vom 1. September 1933. – Stadtarchiv Gengenbach, Bestand Altakten, Signatur 203521.

- Lebensdaten nach: Gengenbacher Blätter 1995, Seite 2

- Gengenbach trauert um Alt-Bürgermeister Michael Roschach in: Badische Zeitung vom 25. April 2022

- Gengenbach – Wappen von Gengenbach (coat of arms). In: www.ngw.nl. Abgerufen am 10. Oktober 2016.

- Felix Ockenfuß: 60 ans de Jumelage – 60 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Gengenbach und Obernai. In: Badische Heimat, Dezember 2018, S. 606–614.

- Flößerei- und Verkehrsmuseum Gengenbach

- Martin Ruch: 700 Jahre Geschichte der Juden in Gengenbach 1308–2008, 115f.

- Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd.I, Bonn 1995, S. 39, ISBN 3-89331-208-0

- Der Niggelturm als Narrenmuseum auf der Webseite der Narrenzunft Gengenbach e.V.

- Großer Narrenbrunnen im Winzerhof von Bildhauer Friedhelm Zilly

- Weistümer der Ortenau. Hg. von K. Walter. Offenburg o. J., Seite 76.

- 500 Jahre Gengenbacher Fasend 1499–1999. Hg. von der Narrenzunft Gengenbach. Gengenbach 1999, Seite 7f.

- 500 Jahre Gengenbacher Fasend 1499–1999. Hg. von der Narrenzunft Gengenbach. Gengenbach 1999, Seite 16f.

- Originales Textheft im Stadtarchiv Gengenbach, Bestand Büchersammlung, Signatur 130.

- Stadtarchiv Gengenbach, Bestand S01 Fotosammlung, Signaturen 01.05950, 06.06229.

- Mittelfristig ein Zunfthaus nötig, baden-online.de, 13. November 2013; abgerufen am 5. März 2014

- »Tante Bamba« trug 1938 die erste Maske, Baden online, 24. Januar 2013

- Narrenzunft Gengenbach

- Kräuterweihe in Gengenbach. Abgerufen am 17. August 2017.

- Betrieb im Gengenbacher Krankenhaus wird Freitag eingestellt. Abgerufen am 11. Juli 2019.

- Schüler büffeln zusammen mit Hochschülern. badische-zeitung.de. Abgerufen am 24. Dezember 2014.

- Xenoplex - Schülerforschungszentrum. Abgerufen am 11. Juli 2019.

- Quelle zu den Ehrenbürgern: Diverse Jahrgänge der „Gengenbacher Blätter“

- Burger war bis 1888 Pfarrer in Hüfingen. Julius Roschach: Die Ehrenbürger unserer Stadt. In: Gengenbacher Blätter 1988, 53.

- Da im Dritten Reich die Verleihung des Ehrenbürgerrechts stark eingeschränkt war, schuf die Stadt Gengenbach als Ersatz dafür die Bezeichnung „Ehrengast“. Julius Roschach: Die Ehrenbürger unserer Stadt. In: Gengenbacher Blätter 1988, 53.

- Vetter, Ferdinand: Neues zu Justinger : Kunrat Justinger als Schüler und Fortsetzer Königshofens und die ältesten Geschichtsschreiber Berns und des Laupenstreites. In: Jahrbuch für schweizerische Geschichte 31 (1906) doi:10.5169/seals-39752; Neu vermehrte- und verbesserte Schweitzer-Chronica oder Geschicht-Buch von Hans Rudolff Grimm. Basel 1796, Seite 39; Bernsche Neujahrsstücke: Vollständige Sammlung vom Jahrgang 1808 bis 1838, Seite 4

- Taufbuch kath. Pfarrgemeinde Gengenbach

- vgl. Badische Biographien und Ein Leben voller Kompositionen bei Baden-Online

- vgl. Thomas Adam: Der Dichter und sein Sänger. Otto Oppenheimer und Dr. Hans Albert Ebbecke oder: wie das Lied vom „Brusle Dorscht“ seine Verbreitung fand. In: Kurpfälzer Winzerfestanzeiger 2013, S. 56–59; sowie Thomas Adam, Thomas Moos, Rolf Schmitt (Hrsg.): Oppenheimer – Eine jüdische Familie aus Bruchsal: Spuren – Geschichten – Begegnungen. Ubstadt-Weiher 2012, passim

- Gengenbacher Blätter 2015, Seite 9

- Rüdiger Zymner: Gengenbach, Pamphilus. In: Historisches Lexikon der Schweiz.

- Vgl. Frank Flechtmann, Das Haus an der Stirn, in: Die Ortenau, 72. Jahresband 1992, S. 303–339.

- Gengenbacher Blätter 2 (1970), Heft 1, Seiten 21, 25, 29

- Alles Gute für Hahner-Twins bei Olympia! Abgerufen am 28. Juli 2016.

На других языках

- [de] Gengenbach

[en] Gengenbach

Gengenbach (German pronunciation: [ˈɡɛŋənˌbax] (listen); Low Alemannic: Gängäbach) is a town in the district of Ortenau, Baden-Württemberg, Germany, and a popular tourist destination on the western edge of the Black Forest, with about 11,000 inhabitants. Gengenbach is well known for its traditional Alemannic "fasnacht", ("Fasend"), a kind of historically influenced celebration of carnival, where tradition is followed, from wearing costumes with carved wooden masks to clapping with a "Ratsche" (a traditional-classic wooden "sound-producing" toy). Gengenbach also boasts a picturesque, traditional, medieval town centre ("Altstadt"). The traditional town Gengenbach is the proud owner of the world's biggest advent calendar. The 24 windows of the 18th century town hall represent the 24 "windows" of an Advent calendar. The town also hosts a department of The Graduate School of Offenburg University of Applied Sciences, part of the University of Applied Sciences Offenburg. The nearest cities in the region are Offenburg, Freiburg, Karlsruhe, Baden-Baden and Strasbourg/France. Gengenbach is twinned with the town of Obernai, Alsace, France.[es] Gengenbach

Gengenbach es una pequeña ciudad de aproximadamente 11.000 habitantes. Se encuentra en el sur de Alemania, en el borde de la Selva Negra, en el Distrito de Ortenau, Baden-Wurtemberg. Su belleza - típica de los pueblos del sur de Alemania - ha sido motivo para que la ciudad haya sido elegida como fondo de varias películas, como por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolate, y también ha servido de musa inspiradora a pintores y escritores.[ru] Генгенбах

Генгенбах (нем. Gengenbach) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии