world.wikisort.org - Slowenien

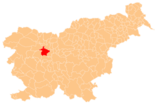

Škofja Loka (deutsch Bischoflack, Bischofslack, 1941–1945 Laak an der Zaier) ist eine Stadt und eine Gemeinde in Slowenien. Sie liegt an der Sora (deutsch Zayer/Zeier) und der Staatsbahnlinie Ljubljana–Tarvisio und dehnt sich über eine Fläche von 145 km² aus.

| Škofja Loka Bischoflack | |||

| |||

| Basisdaten | |||

|---|---|---|---|

| Staat | |||

| Historische Region | Oberkrain / Gorenjska | ||

| Statistische Region | Gorenjska (Oberkrain) | ||

| Koordinaten | 46° 10′ N, 14° 18′ O | ||

| Fläche | 145,0 km² | ||

| Einwohner | 22.647 (2008) | ||

| Bevölkerungsdichte | 156 Einwohner je km² | ||

| Postleitzahl | 4220 | ||

| Kfz-Kennzeichen | KR | ||

| Struktur und Verwaltung | |||

| Website | |||

Einwohner

Die Gesamtgemeinde Škofja Loka besteht aus 62 Ortschaften und Weilern.

| Bevölkerungsentwicklung | ||||

|---|---|---|---|---|

| Jahr | 1850 | 2000 | 2004 | 2008 |

| Einwohner | 2.293 | 22.146 | 22.226 | 22.647 |

Geschichte

Der Ortsname Škofja Loka erinnert an die deutsche Gründung dieses Ortes und heißt deutsch Bischoflack, wobei Bischof althochdeutsch biscof, slowenisch škof[1] und Au slowenisch Loka bedeutet. Dem Fürstbischof von Freising, damals Abraham von Freising, wurde das Gebiet am 30. Juni 973 von Kaiser Otto II. geschenkt. In der Schenkungsurkunde erfolgte die erste urkundliche Erwähnung.

Der strategisch am Zusammenfluss von Selzacher (Selska) und Pöllander (Poljanska) Zaier (Sora) gelegene Ort wurde von den Freisinger Bischöfen planmäßig zu einem Verwaltungsmittelpunkt ihrer Herrschaft ausgebaut: 1248 wurde das Marktrecht aktenkundig, 1262 wurden die Einwohner „cives“ (Bürger) genannt, 1310 erhielt Bischoflack das Stadtrecht.[2] Die Stadtmauer wurde schon vor 1286 urkundlich erwähnt; mit ihren fünf Toren stammt sie aus dem 14. Jahrhundert. Die zu Bischoflack gehörige Herrschaft der Bischöfe von Freising umfasste schließlich ein Gebiet von rund 500 km² und an die 200 Dörfer.

Die Bischöfe entfalteten in den „folgenden Jahrhunderten eine beachtliche Siedlungsbewegung“[3] und riefen zum Aufbau der Stadt und zur Urbarmachung des dünnbesiedelten Umlandes vorwiegend deutsche Kolonisten ins Land, besonders für das Tal der Selzacher Zaier (slowenisch Selščica).[4] Sie stammten vorwiegend aus den Gebieten des damaligen Herzogtums Bayern. Ihre Mundart blieb in einigen Orten bis ins 20. Jahrhundert lebendig[5] und verweist auf eine Herkunft aus Tirol (Pustertal), so in der Sprachinsel Zarz (Sorica) und im nahegelegenen Deutschruth (Nemški Rut), das zum Hochstift Aquileja gehörte.[6]

Zum Zaierfeld (slowenisch Sorško poljee), der Ebene zwischen Bischoflack und Krainburg (Kranj), und seinen Bewohnern schrieb Valvasor 1689 in seiner Landesbeschreibung des Herzogtums Krain: "Unter denselben / höret man dreyerley Sprachen; als die rechte creinerische / rechte Teutsche / und / drittens / die aus der Crainerisch und Teutschen unter einander gemengte."[7]

Von den zahlreichen Rückschlägen durch Brände, Pest, Kriegseinwirkungen und andere Katastrophen erwies sich das Erdbeben von 1515 als besonders schwerwiegend, da es die Stadt fast völlig verwüstete; Bischof Philipp ließ sie allerdings rasch wieder aufbauen, und zwar in einer Form, wie sie bis heute gut erhalten geblieben ist.

Die Freisinger Bischofsherrschaft bestand bis 1803, dann fiel die Stadt an Österreich.

1888 gehörte Bischoflack zur Bezirkshauptmannschaft Krainburg im österreichischen Herzogtum Krain. Es hatte ein Bezirksgericht (Gerichtsbezirk Bischoflack), ein Kapuzinerinnenkloster und ein Ursulinenkloster, eine gotische Pfarrkirche, ein altes Schloss, Fabrikation von Wolldecken und Parketten.

Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg trug die Stadt den amtlichen deutschen Namen Laak an der Zaier. Seit der Zugehörigkeit zu Jugoslawien und später zu Slowenien trägt die Stadt den heutigen Namen Škofja Loka.

- Wappen

Das Stadtwappen zeigt den Freisinger Mohr, denn Bischoflack gehörte zum Hochstift Freising. An zahlreichen Häusern der Altstadt ist noch das Freisinger Wappen zu sehen.

Sehenswürdigkeiten

Sehenswert ist vor allem das Stadtzentrum mit dem Stadtplatz (mestni trg) sowie der Untere Platz (spodnji trg); darüber befindet sich das

- Stadtschloss des Bischofs. Dieses wurde 1202 als castrum firmissimum, also als sehr stark befestigtes Schloss bezeichnet. Das Schloss musste nach dem Erdbeben 1511 umfassend instand gesetzt werden. Heute beherbergt es ein Museum. Die der hl. Lucia geweihte Schlosskapelle hat einen achtseitigen Grundriss und ist mit Barockaltären ausgestattet. Die Kuppel ist mit Stuck und Malerei verziert. Die Kapelle wird zurzeit (Herbst 2018) restauriert.

- Blick ins Schlossmuseum

- Blick in die Kuppel der Schlosskapelle

- Ein Altar der Schlosskapelle

- Die Jakobskirche wurde 1471 auf den Fundamenten einer älteren Kirche errichtet. Das Steinrelief des Tympanons im Spitzbogen des gotischen Westportals zeigt Jesus im Garten Getsemani. Die drei Schiffe des spätgotischen Hallenbaus sind gleich hoch. An das Mittelschiff schließt sich der Chor mit 3/8-Schluss und dreijochigem Sternrippengewölbe mit Stichkappen.

- Tympanon des Westportals

- St.Jakob, Innenansicht

- Blick gegen die Orgelempore

- Chorgewölbe

- Der Hauptaltar

- Die Nonnenkirche (Maria Immaculata) stammt aus dem Jahr 1358 und wurde 1669 barock umgebaut. Als Klarissenkloster gegründet, ging das Haus 1782 in den Besitz der Ursulinen über, die dort eine Mädchenschule einrichteten.

- Die Kapuzinerbrücke wurde auf Initiative des Bischofs Leopold im 14. Jahrhundert gebaut, der kurz nach Fertigstellung auch ihr erstes Opfer wurde: Er stürzte bei einem Ritt über die geländerlose Brücke von ihr hinunter in den Bach und ertrank. Seit 1888 besitzt sie ein Eisengeländer und eine Statue des Brückenheiligen Nepomuk.

- Das Homan-Haus wurde nach dem Erdbeben von 1511 erbaut. Es ist ein Stadtpalast mit drei Etagen, der spätgotische mit Renaissance-Elementen verbindet.

- Der Getreidespeicher: Er diente der Aufbewahrung von Naturalabgaben und wurde nach dem Erdbeben von 1511 renoviert.

- Die Spitalkirche war ursprünglich ein Armenhaus, das 1547 errichtet wurde. 1698 wurde der Bau ein Opfer der Flammen und musste neu errichtet werden.

- Das Žigon-Haus, ein Bau aus dem 16. Jahrhundert, dient heute der Stadtverwaltung.

- Das Alte Rathaus am Mestni trg wurde im 16. Jahrhundert erbaut; eine Restaurierung der Fassade im Jahre 1972 förderte barocke Fresken zutage.

Städtepartnerschaften

Partnerstädte von Škofja Loka sind[8]

|

|

Ferner ist Škofja Loka das slowenische Mitglied der europäischen Städtegemeinschaft Douzelage, zu der aus jedem der EU-Staaten jeweils eine Stadt gehört.

In Škofja Loka geboren

- Vinzenz Zusner (1804–1874), Dichter und Unternehmer

- Othmar Murnik (1835–1901), Abt

- Franz Stanonik (1841–1918), Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer

- Andrej Karlin (1857–1933), Bischof von Triest und Lavant

- Drago Frelih (* 1948), Radrennfahrer

- Boris Strel (1959–2013), jugoslawischer Skirennläufer

- Špela Bračun (* 1977), Skirennläuferin

- Nejc Brodar (* 1982), Skilangläufer

- Jan Oblak (* 1993), Fußballtorhüter

Ortsteile der Gesamtgemeinde

- Binkelj, (dt.: Winkel bei Bischofslack)

- Bodovlje, (dt.: Fundöl, auch Funthal[9])

- Bukov Vrh nad Visokim, (dt.: Buchenberg)

- Breznica pod Lubnikom, (dt.: Briesnitz bei der Lupnick, auch Fresnitz)

- Brode, (dt.: Fuerthen, auch Fürten)

- Bukovica, (dt.: Bukowitz bei Bischofslack, auch Sankt Clementis)

- Bukovščica, (dt.: Buchen in der Oberkrain)

- Crngrob, (dt.: Ehrengruben am Moosbach) mit der berühmten Kirche

- Dorfarje, (dt.: Dörfern)

- Draga, (dt.: Draas)

- Forme, (dt.: Formach, auch Farmach[10])

- Gabrk, (dt.: Gaberg)

- Gabrovo, (dt.: Hinterburg, auch Gabrau)

- Gabrška Gora, (dt.: Gabersberg, auch Gallenhof, Gaberiachsberg)

- Godešič, (dt.: Neusaß in der Oberkrain, auch Godeschitz)

- Gorenja vas - Reteče, (dt.: Baiersdorf, auch Payrischdorf, Oberdorf an der Zeyer)

- Gosteče, (dt.: Gostendorf)

- Grenc, (dt.: Grenze)

- Hosta, (dt.: Host, auch Kast, Last, Kost)

- Knape, (dt.: Knappendorf in der Oberkrain)

- Kovski Vrh, (dt.: Kalech)

- Križna Gora, (dt.: Kreuzberg in der Oberkrain)

- Lenart nad Lušo, (dt.: Sankt Leonhard ob Luscha)

- Lipica, (dt.: Klein Saifnitz)

- Log nad Škofjo Loko, (dt.: Laag ob Bischofslack)

- Moškrin, (dt.: Maschgruben)

- Na Logu, (dt.: Naloch)

- Papirnica, (dt.: Kaltenbrunn bei Bischofslack, auch Papiermühle)

- Pevno, (dt.: Jägerdorf in der Oberkrain)

- Podpulfrca, (dt.: Pulverstein)

- Pozirno, (dt.: Pozirn, auch Pozern)

- Praprotno, (dt.: Fahnenfeld, auch Varngried)

- Pungert, (dt.: Baumgarten)

- Puštal, (dt.: Burgstall bei Bischofslack)

- Reteče, (dt.: Rattendorf)

- Rovte v Selški dolini, (dt.: Gereuth bei Bischofslack, auch Schwarzenbach)

- Sopotnica, (dt.: Sabatberg in der Oberkrain)

- Spodnja Luša, (dt.: Unterluscha, auch Unterleuschach)

- Staniše, (dt.: Rettenberg in der Oberkrain)

- Stara Loka, (dt.: Altlack, auch Altenlack)

- Stirpnik, (dt.: Stirpniach)

- Strmica, (dt.: Stermitz in der Oberkrain)

- Suha, (dt.: Zauchen am Kinsterbach[11], auch Suchen in der Oberkrain)

- Sveta Barbara, (dt.: Sankt Barbara in der Oberkrain)

- Svetega Petra Hrib, (dt.: Sankt Peter im Gebirge)

- Sveti Andrej, (dt.: Sankt Andrä ob Wildenlack)

- Sveti Duh, (dt.: Heiligengeist bei Bischofslack, auch Oberarn)

- Sveti Florjan nad Škofjo Loko, (dt.: Sankt Florian bei Bischofslack)

- Sveti Ožbolt, (dt.: Sankt Oswald bei Bischofslack)

- Sveti Tomaž, (dt.: Sankt Thomas in der Oberkrain)

- Ševlje, (dt.: Erlach, auch Scheule[12], Erla)

- Škofja Loka, (dt.: Bischofslack)

- Trata, (dt.: Trattern, auch Tratten, Tratta)

- Trnje, (dt.: Terne, auch Darnach, Dornach)

- Valterski Vrh, (dt.: Waldensberg, auch Waltenskirch)

- Vešter, (dt.: Deutschwestern, auch Westert, Westradt, Obernwester, Westreden)

- Vincarje, (dt.: Weinzierl, auch Weinzurl)

- Virlog, (dt.: Steinbrunnen, auch Wirlach)

- Virmaše, (dt.: Ehrenau, auch Erinrich, Emern in der Krain, Ermherrn, Erembrechen)

- Visoko pri Poljanah, (dt.: Vordersdorf in der Oberkrain, auch Wisockheim)

- Zgornja Luša, (dt.: Oberluscha, auch Oberleuschach)

- Zminec, (dt.: Drachen, auch Trachen, Sminz, Smintz)

Literatur

- Janez Bizjak, Ludwig Druml, Manfred Gietler, Paul Gleirscher, Josef Götz, Hans Haid: „Grenzenlose Karawanken“ (S. 287–294), Edition: LEEB:ENSZEICHEN, Feistritz/Gail 2008, Verlag Gerhard Leeb; ISBN 978-3-9502379-0-0

Weblinks

Einzelnachweise

- Bischof - Wortbedeutung.info. Abgerufen am 20. Februar 2022.

- Miha Kosi (Laibach): Stadtgründung und Stadtwerdung. Probleme und Beispiele aus dem slowenischen Raum. In: Pro Civitate Austriae. Informationen zur Stadtgeschichtsforschung in Österreich, Neue Folge, Heft 14, Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, Linz 2009, S. 7

- Clemens Dasler: Forst und Wildbann im frühen deutschen Reich: die königlichen Privilegien für die Reichskirche vom 9. bis zum 12. Jahrhundert. Böhlau Verlag, Köln / Weimar 2001, ISBN 978-3-412-12800-5, S. 86 (google.at [abgerufen am 22. Juni 2018]).

- Durchgangsland Slowenien: Deutsche Kultur abseits der Hauptstraße. In: ZEIT ONLINE. (zeit.de [abgerufen am 22. Juni 2018]).

- Der gekroente Mohr - SKOFJA LOKA. Abgerufen am 22. Juni 2018.

- Zarz / Sorica und Deutschrut / Rut - Sprachinselverein Wien. Abgerufen am 22. Juni 2018.

- Heinz-Dieter Pohl: Slowenisch-deutscher Sprachkontakt. 1995, abgerufen am 22. Juni 2018.

- Website der Stadt, abgerufen am 15. Mai 2017

- http://mapire.eu/de/map/firstsurvey/?layers=osm%2C1%2C73&bbox=1587577.6644707064%2C5803163.126100248%2C1599807.5889963347%2C5808332.180138033

- http://mapire.eu/de/map/firstsurvey/?layers=osm%2C1%2C73&bbox=1589055.701569075%2C5808277.9202325%2C1601285.6260947033%2C5813446.974270285

- http://mapire.eu/de/map/firstsurvey/?layers=osm%2C1%2C73&bbox=1592903.03189557%2C5803720.362129415%2C1605132.9564211983%2C5808889.416167201

- http://mapire.eu/de/map/firstsurvey/?layers=osm%2C1%2C73&bbox=1592903.03189557%2C5803720.362129415%2C1605132.9564211983%2C5808889.416167201

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии