world.wikisort.org - Italia

Napoli (AFI: /ˈnapoli/ ; Napule in napoletano, pronuncia [ˈnɑːpulə] o [ˈnɑːpələ])[5] è un comune italiano di 909 048 abitanti,[2] terzo in Italia per popolazione, capoluogo della regione Campania, dell'omonima città metropolitana e centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa.

| Napoli comune | |

|---|---|

| |

| Localizzazione | |

| Stato | |

| Regione | |

| Città metropolitana | |

| Amministrazione | |

| Sindaco | Gaetano Manfredi (indipendente di centro-sinistra) dal 18-10-2021 |

| Territorio | |

| Coordinate | 40°50′N 14°15′E |

| Altitudine | 17 m s.l.m. |

| Superficie | 117,27[1] km² |

| Abitanti | 909 048[2] (31-8-2022) |

| Densità | 7 751,75 ab./km² |

| Comuni confinanti | Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Portici, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla |

| Altre informazioni | |

| Cod. postale | 80121, 80122, 80123, 80124, 80125, 80126, 80127, 80128, 80129, 80131, 80132, 80133, 80134, 80135, 80136, 80137, 80138, 80139, 80141, 80142, 80143, 80144, 80145, 80146 e 80147 |

| Prefisso | 081 |

| Fuso orario | UTC+1 |

| Codice ISTAT | 063049 |

| Cod. catastale | F839 |

| Targa | NA |

| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[3] |

| Cl. climatica | zona C, 1 034 GG[4] |

| Nome abitanti | napoletani o partenopei |

| Patrono | san Gennaro e altri 52 compatroni |

| Giorno festivo | 19 settembre |

| Cartografia | |

| |

| Sito istituzionale | |

Fondata dai cumani nell'VIII secolo a.C., fu tra le città più importanti della Magna Grecia[6] e giocò un notevole ruolo commerciale, culturale e religioso nei confronti delle popolazioni italiche circostanti.[7] Dopo il crollo dell'Impero romano, nell'VIII secolo la città formò un ducato autonomo indipendente dall'Impero bizantino; in seguito, dal XIII secolo e per più di cinquecento anni, fu capitale del Regno di Napoli; con la Restaurazione divenne capitale del Regno delle Due Sicilie sotto i Borbone fino all'Unità d'Italia.

Sede della Federico II, la più antica università del mondo a essere nata attraverso un provvedimento statale,[8] ospita, altresì, L'Orientale, la più antica università di studi sinologici e orientalistici del continente,[9] e la Nunziatella, una delle più antiche accademie militari al mondo, eletta patrimonio storico e culturale dei Paesi del Mediterraneo da parte dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.[10] Luogo d'origine della lingua napoletana, ha rivestito e riveste tuttora un forte peso in numerosi campi del sapere, della cultura e dell'immaginario collettivo.

Protagonista dell'umanesimo[11] e centro illuminista di livello europeo,[12] è stata a lungo un punto di riferimento globale per la musica classica e l'opera attraverso la scuola musicale napoletana,[13] dando tra l'altro origine all'opera buffa.[14]

Città dall'imponente tradizione nel campo delle arti figurative, che affonda le proprie radici nell'età classica, ha dato luogo a movimenti architettonici e pittorici originali, quali il rinascimento napoletano[15] e il barocco napoletano,[16] il caravaggismo,[17] la scuola di Posillipo[18] e il liberty napoletano,[19] nonché ad arti minori ma di rilevanza internazionale, quali la porcellana di Capodimonte[20] e il presepe napoletano.[21]

È all'origine di una forma distintiva di teatro,[22] di una canzone di fama mondiale[23] e di una peculiare tradizione culinaria[24] che comprende alimenti che assumono il ruolo di icone globali, come la pizza napoletana,[25] e l'arte dei suoi pizzaioli che è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità.[26]

Nel 1995 il centro storico di Napoli è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, per i suoi monumenti, che testimoniano la successione di culture del Mediterraneo e dell'Europa.[27] Nel 1997 l'apparato vulcanico Somma-Vesuvio è stato eletto dalla stessa agenzia internazionale (con il vicino Miglio d'Oro, in cui ricadono anche i quartieri orientali della città) tra le riserve mondiali della biosfera.[28]

Geografia fisica

Territorio

Napoli sorge quasi al centro dell'omonimo golfo "dominato" dal vulcano Vesuvio e delimitato ad est dalla penisola sorrentina con Punta Campanella, ad ovest dai Campi Flegrei con Monte di Procida, a nord ovest-est dal versante meridionale della piana campana che si estende dal lago Patria al nolano.

Il territorio di Napoli è composto da molti rilievi collinari (la collina dei Camaldoli, il più alto, raggiunge i 457 m), ma anche da isole e penisole a strapiombo sul Mar Tirreno.

Il territorio urbano, limitato a occidente dal vulcano Campi Flegrei, e a oriente dal Somma-Vesuvio ha una storia geologicamente complessa.[29] Il substrato su cui poggia la città ha origine eminentemente vulcanica, ed è il prodotto di una serie di eruzioni dei due complessi.[30]

Secondo la classificazione sismica nazionale, Napoli è ubicata in zona 2 (sismicità media).[31]

Clima

Napoli gode di un clima mediterraneo, con inverni miti e piovosi ed estati calde e secche, ma comunque rinfrescate dalla brezza marina che raramente manca sul suo golfo. Secondo la classificazione Köppen, Napoli, nella sua fascia costiera, appartiene alla zona Cfa e Csa, perché un mese di estate riceve una quantità di precipitazioni superiore a 40 millimetri.[32][33] Il sole splende mediamente per 250 giorni l'anno.[34] La particolare conformazione morfologica del territorio del capoluogo, comunque, è tale da fare in modo che la città possieda al suo interno differenti microclimi, con la possibilità quindi di incontrare variazioni climatiche anche significative spostandosi di pochi chilometri.

Secondo la classificazione climatica italiana, Napoli è ubicata nella zona C.[35]

| Napoli[36][37][38] | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||

| T. max. media (°C) | 12 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 | 33 | 33 | 28 | 24 | 16 | 13 | 12,3 | 20,7 | 32 | 22,7 | 21,9 |

| T. min. media (°C) | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 9 | 5 | 4,7 | 10 | 19,7 | 14,7 | 12,3 |

| Precipitazioni (mm) | 104 | 98 | 86 | 76 | 50 | 34 | 24 | 42 | 80 | 130 | 162 | 121 | 323 | 212 | 100 | 372 | 1 007 |

| Umidità relativa media (%) | 75 | 73 | 71 | 70 | 70 | 71 | 70 | 69 | 73 | 74 | 76 | 75 | 74,3 | 70,3 | 70 | 74,3 | 72,3 |

Origini del nome

L'etimologia del nome «Napoli» deriva dal termine greco Neapolis (Νεάπολις) che significa «città nuova», mentre la sua radice fa riferimento all'arrivo di nuovi coloni, dunque ad una epoikia. In realtà fu un vero e proprio tratto distintivo dell'epoca greca. La città assorbiva nuove componenti e ogni volta rinasceva come Neapolis, la "Città Nuova" appunto: dopo la sua rifondazione, l'insediamento ribadì il proprio nome col sovrapporsi della componente ateniese, pithecusana, cumana (i profughi scampati, intorno al 421 a.C., alla presa della città da parte dei Campani) e osca.[39]

Storia

Evo antico

Il sito esatto in cui si è sviluppata la città, ossia la collina di Pizzofalcone e le aree limitrofe, risulta frequentato e occupato quasi ininterrottamente dal Neolitico medio.

Parthènope venne fondata come epineion (approdo e caposaldo) cumano alla fine dell'VIII secolo a.C. (anche se la più antica documentazione è datata nel terzo quarto dell'VIII secolo, ossia tra il 750 e il 720 a.C.), a guardia dell'accesso meridionale del golfo.

Nel VI secolo a.C. la città venne rifondata come Neapolis (nuova città), diventando progressivamente una delle città più importanti della Magna Grecia e costituendo la fonte principale tramite la quale la "grecità" alimentò la nascente cultura romana.[40]

La Nuova Città, infatti, seppe immediatamente sia sostituirsi alla città madre nei commerci marittimi, sia assumere il controllo sul golfo che da Cumano divenne Golfo Neapolitano,[41] mentre con l'arrivo del navarca ateniese Diotimo[42] inaugurò il suo ruolo sempre più egemone su tutto il litorale campano ed "internazionale" nel Mediterraneo.[43]

Nel 326 a.C. venne conquistata dai Romani, conservando però l'eredità civile dei suoi fondatori fino nel Medioevo,[44] tanto da poter essere definita «la metropoli dell’ellenismo d’Occidente».[45] Distrutta nell'82 a.C. dai partigiani di Silla, nel corso dell'ultimo secolo della Repubblica e durante l'Impero Neapolis si trasformò gradatamente da città mercantile a città degli otia per l'alta società romana e per gli imperatori.[46] Fu sede di importanti scuole,[47] come quella di Filodemo di Gadara e Sirone ove studiarono Virgilio e Orazio, e dei giochi Isolimpici che si svolgevano ogni quattro anni in concomitanza con i giochi di Olimpia.[48] Tra il 161 e il 180 d. C., la città ottenne, forse per decisione dell’imperatore Marco Aurelio, con il nome di Colonia Aurelia Augusta Antoniniana Felix Neapolis, il riconoscimento appunto dello status di colonia.

Età medievale

Il Ducato di Napoli

Nel 536 Napoli fu conquistata dai bizantini durante la guerra gotica e rimase saldamente in mano all'impero anche durante la susseguente invasione longobarda, divenendo in seguito ducato autonomo. Il primo duca, secondo la tradizione, sarebbe stato Basilio, nominato nel 660-61 dall'Imperatore bizantino Costante II,[49] anche se è probabile che egli fosse stato preceduto da altre persone con stesse mansioni, le quali erano comunque espressione delle cosiddette "famiglie magnatizie" cittadine. La vita del ducato fu caratterizzata da continue guerre, principalmente difensive, contro i potenti principati longobardi vicini e i conquistatori musulmani (genericamente definiti Saraceni), provenienti per lo più dal Nordafrica o dalla Sicilia, che era stata conquistata dagli Arabi-Aghlabidi a partire dall'827. Celebre è a tal proposito la battaglia navale di Ostia dell'849,[50] mentre Abu l-'Abbas Muhammad I tentò di impadronirsi della città nell'846.[51]

L'avversione tra il cristianesimo e l'islam, tuttavia, intravide già a Napoli ampi spazi di convergenza in vista di una proiezione più mediterranea che continentale del ducato.[52] I comuni interessi commerciali determinarono di fatto una sostanziale amicizia tra Napoli e il mondo arabo, tanto che si verificò il disinvolto impiego da parte napoletana (ma campana in genere, dovendosi comprendere in questo discorso anche Amalfi) di mercenari, per lo più assoldati nell'insediamento del Traetto (in arabo ribāṭ). Prolungato artefice di questa politica fu il vescovo di Napoli e duca Attanasio II, a dispetto della scomunica inflittagli da papa Giovanni VIII.

Il X secolo fu caratterizzato da una politica di neutralità, che mirò a tener fuori Napoli dai giochi che si svolgevano intorno a lei. Da ciò trassero giovamento sia l'economia, che la cultura, consentendo da un lato lo sviluppo delle industrie tessili[N 1] e della lavorazione del ferro; dall'altro, un proficuo scambio di materiale letterario e storico - sia religioso sia profano, sia greco sia latino - tra la città e Costantinopoli, da cui provenne ad esempio il greco Romanzo di Alessandro.[N 2]

Lo sviluppo del movimento iconoclasta da parte di Leone III l'Isaurico, e la conseguente disputa teologica tra quest'ultimo e Papa Gregorio II, ebbe come conseguenza il passaggio formale delle diocesi dell'Italia bizantina sotto l'autorità del patriarcato di Costantinopoli. Nei fatti, tuttavia, la disposizione di Leone III rimase inapplicata, e Napoli restò fedele all'autorità del Papa. Come ricompensa per la posizione assunta nella disputa, la città fu elevata al rango di provincia ecclesiastica intorno al 990, e Sergio II ne fu il primo arcivescovo.[53][54]

Nel 1030 il duca Sergio IV donò la contea di Aversa alla banda di mercenari normanni di Rainulfo Drengot, che lo avevano affiancato nell'ennesima guerra contro il principato di Capua. Dalla base di Aversa, i normanni acquisirono una propria struttura sociale e organizzativa e nel volgere di un secolo furono in grado di sottomettere tutto il meridione d'Italia, dando vita al Regno di Sicilia.

Il periodo normanno-svevo

Nel 1139 i normanni di Ruggero II d'Altavilla conquistarono la città, ponendo fine al ducato: Napoli entrò così a far parte del territorio del Principato di Capua, nel neonato Regno di Sicilia, con capitale Palermo; ciononostante la città, già un centro di spessore sin dal VII secolo[55][56] (a quest'ultimo periodo si collega la sua funzione di vicecapitale dell'Esarcato d'Italia sotto Costante II),[57] si affermò come una notevole piazza commerciale (la più importante della costa tirrenica del Mezzogiorno).[58]

Passato il Regno di Sicilia in mano agli svevi sotto gli Hohenstaufen, Napoli fu compresa nel giustizierato di Terra di Lavoro. L'imperatore Federico II di Svevia preferì sempre come sua residenza Palermo così come anche la Capitanata in Puglia, ma a Napoli decise di istituire l'Università da cui trarre un ceto di funzionari fedeli istruiti all’interno dei confini.[59] Essa, il più antico istituto europeo del suo genere, fu concepita come scuola indipendente dal potere papale.

La città si ribellò più di una volta ai figli del defunto imperatore, Corrado IV e Manfredi, tanto che Corrado decise di diroccare parte delle mura e di spostare la sede dell'università a Salerno. La fedeltà al papato fu ricompensata con l'ultimo soggiorno di Innocenzo IV nel 1254, da ottobre a dicembre, prima della sua morte.

Il periodo angioino

Napoli divenne parte del regno angioino in seguito alle vittorie di Carlo I d'Angiò su Manfredi di Svevia nel 1266 a Benevento; e su Corradino di Svevia a Tagliacozzo nel 1268. Sotto il regno di Carlo II d'Angiò, furono istituiti formalmente i Sedili, organi amministrativi ripartiti per aree della città. Essi traevano la propria origine dalla fratrie dell'epoca greca e dalla Magna cura Regis e sarebbero rimasti in piedi fino al XIX secolo.

In seguito alla rivolta scoppiata in Sicilia nel 1282 (Vespri siciliani, causati anche dalla promozione ufficiale della città a capitale del Regno di Sicilia nel 1266) e il passaggio dell'isola al dominio aragonese, Napoli, divenne la capitale del Regno di Napoli. Succede a Carlo d'Angiò il figlio Carlo II e in seguito il nipote, Roberto d'Angiò, detto "il Saggio", che rende ulteriormente Napoli uno dei più influenti centri culturali dell'Europa e del Mediterraneo. A questo periodo risalgono i soggiorni in città di Francesco Petrarca, Simone Martini, Giotto (che vi fonderà una scuola pittorica giottesca fra le più importanti d'Italia) e di Boccaccio, che nella basilica di San Lorenzo Maggiore conoscerà Fiammetta, ovvero Maria d'Aquino e in seguito rimpiangerà i piacevoli anni trascorsi alla corte napoletana. Succederà al re Roberto, la nipote Giovanna I di Napoli nel 1343 e poi sarà il momento dei d'Angiò di Durazzo nel 1382 con Carlo di Durazzo, Ladislao I di Napoli e Giovanna II di Napoli.

Tra gli avvenimenti celebri verificatesi nel periodo della dinastia angioina: la decapitazione del giovane Corradino di Svevia nel 1268, il maremoto del 1343 (lo stesso che diede il colpo di grazia ad Amalfi), il primo tentativo di riunificazione politica d'Italia sotto Ladislao di Durazzo e gli assedi alla città nelle lotte per la successione di Giovanna II d'Angiò fra Renato d'Angiò e Alfonso V d'Aragona finché quest'ultimo, dopo essere penetrato nella città attraverso un acquedotto, nel 1442 poté occupare definitivamente Napoli.

Età moderna

Il Regno aragonese Utriusque Siciliae

Il sovrano Alfonso il Magnanimo, nonostante il conflitto interno fra la monarchia e i baroni, che si manifestò in episodi drammatici come la congiura dei baroni sotto il regno del figlio Ferdinando I di Napoli, privilegiò la città, facendone la capitale del suo Impero[60] mediterraneo.[61] Il periodo alfonsino e quello dei suoi successori fu caratterizzato dall'ampliamento del perimetro della città e dalla costruzione di una possente cinta muraria con ventidue torri cilindriche. In questo periodo furono anche costruiti importanti monumenti cittadini, come l'arco del Maschio Angioino (iniziativa che diede origine al cosiddetto clima dell'Arco), palazzo Diomede Carafa, palazzo Filomarino, porta Capuana, palazzo Como e la scomparsa villa di Poggioreale, che diverrà un paradigma per numerose ville, anche oltre i confini italiani.[62]

Anche il clima culturale conobbe un notevole incremento, grazie al grande impulso dato da Alfonso alla biblioteca cittadina e alla fondazione dell'Accademia Pontaniana. Le grandi somme profuse nella promozione della cultura diedero impulso ad un fiorire di attività, che resero Napoli protagonista dell'Umanesimo.[63]

Il Viceregno spagnolo

A partire dal 1501, in conseguenza delle Guerre d'Italia che stravolsero la geopolitica europea, Napoli perse la sua indipendenza. Dopo la marcia su Napoli di Carlo VIII di Francia e la nuova occupazione francese, nel maggio del 1503 passò sotto la dominazione spagnola, e per oltre due secoli il regno fu governato da un viceré per conto di Madrid. Il lungo dominio spagnolo viene generalmente considerato dalla storiografia, specie di stampo crociano, un periodo oscuro e di regresso.[64] In effetti però, la città in questo periodo non cadrà mai in una condizione provinciale[59][65] (le dimensioni monstre, la vivacità interculturale e l'anticurialismo della Napoli spagnola),[65][66] divenendo uno dei massimi centri dell'Impero;[12] chiamata a contrastare tra l'altro l'espansionismo dell'Impero ottomano nel Mediterraneo centro-occidentale e ancor più importante a fungere da retrovia dell'azione spagnola nella valle padana.[67]

Del suddetto periodo è possibile riscontrare prestiti lessicali di adstrato nella lingua napoletana,[68] nonché ampliamenti relativi all'assetto urbanistico della città, la quale raddoppiò il proprio perimetro e assistette all'apertura di via Toledo e alla costruzione dei cosiddetti quartieri spagnoli, ad opera degli architetti Giovanni Benincasa e Ferdinando Manlio, su richiesta dell'allora viceré Pedro de Toledo.

Nel corso della guerra di successione spagnola l'Austria conquistò Napoli (1707), ma la tenne per pochi anni, fino al 1734, anno in cui il regno fu occupato da Carlo di Borbone, che vi ricostituì uno Stato indipendente che comprendeva tutto il sud Italia e la Sicilia.

Il periodo borbonico e la parentesi francese

Sotto Carlo III di Borbone, la città sancì definitivamente il suo ruolo di grande capitale europea,[69] soprattutto con una serie di importanti iniziative urbanistiche e architettoniche[70]; inoltre si affermò come grande centro illuminista.

Con la Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche, Napoli vide la nascita di una repubblica giacobina affogata nel sangue dalla successiva restaurazione borbonica.[71][72] Nel 1806 fu conquistata dalle truppe francesi condotte da Napoleone Bonaparte che affidò il regno a suo fratello Giuseppe e in seguito a Gioacchino Murat, che non riuscì ad unificare prematuramente la penisola ma risvegliò il sentimento nazionale[73] attraverso il Proclama di Rimini. Nel 1815 con la definitiva sconfitta di Napoleone e il Congresso di Vienna Napoli ritornò nuovamente ai Borbone. Durante il periodo francese, numerose furono le spoliazioni napoleoniche di opere d'arte a Napoli.

Il 1820 in Europa fu l'anno delle agitazioni contro l'assolutismo monarchico, e a Napoli queste si manifestarono nella rivolta capitanata dal generale Guglielmo Pepe. Intimorito da ciò, Ferdinando I acquisì un comportamento ambiguo, elargendo dapprima la Costituzione, e chiedendo poi l'aiuto austriaco, per poterla ritirare e reprimere l'opposizione.[74] Tale atteggiamento si ripeté nei moti del 1848 quando, dopo l'ennesima insurrezione, Ferdinando II concesse una carta costituzionale, per poi sciogliere il Parlamento e reprimere la rivolta nel sangue, ripristinando l'assolutismo.[74][75] Altresì, in questo periodo la città vide numerosi impulsi in molti settori.[76]

La città fu colpita, come il resto d'Europa, da epidemie di colera che falcidiarono la popolazione nel 1835-37 e nel 1854-55; determinando anche tumulti e sommosse.[77]

Nel 1860 il Regno delle Due Sicilie fu oggetto della spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi e successivamente invaso dal Regno di Sardegna. Francesco II di Borbone abbandonò Napoli ripiegando a Gaeta insieme a parte dell'esercito borbonico per «garantirla dalle rovine e dalla guerra… risparmiare a questa Patria carissima gli orrori dei disordini interni e i disastri della guerra civile»,[78] e fu tentata una prima difesa con la battaglia del Volturno e quindi con l'assedio di Gaeta. A seguito della sconfitta delle truppe borboniche, Napoli fu annessa al nascente Regno d'Italia.

Età contemporanea

|

«Andando a Firenze, dopo due anni, dopo cinque, anche dopo sei se volete, potremo dire addio ai fiorentini e andare a Roma; ma da Napoli non si esce; se vi andiamo, saremo costretti a rimanerci. Volete voi Napoli? Se ciò volete, badate bene, prima di prendere la risoluzione di andare a stabilire la capitale a Napoli, bisogna prendere quella di rinunziare definitivamente a Roma.» |

| (Vittorio Emanuele II di Savoia[79]) |

Nel 1864 il Regno d'Italia fu forzato dalla Convenzione di settembre con il Secondo Impero francese di Napoleone III a spostare la capitale da Torino.[80] Tra i motivi dello spostamento vi furono quelli militari: Napoli venne ritenuta la favorita assieme a Firenze (la prima era "protetta" dall'Appennino e la seconda dal Mar Tirreno).[81] La città partenopea, per ragioni politiche, venne considerata dalla maggioranza del gabinetto una candidata particolarmente adatta, ma non ottenne l'appoggio del re che ritenne Firenze una città più consona ad un ruolo di capitale temporanea,[82] scelta confermata dal comitato di cinque generali chiamato a decidere, in quanto Napoli non sarebbe stata sufficientemente difendibile con la flotta italiana che non era ai livelli di quella francese o inglese.[83]

Lo smantellamento soprattutto delle precedenti strutture di governo seguito all'unificazione della penisola,[84] unito al nuovo sistema fiscale e doganale nazionale ereditato da quello piemontese,[85] determinò una profonda crisi sociale e industriale (denunciata anche dalla scrittrice Matilde Serao ne Il ventre di Napoli e Il paese di cuccagna).[86]

Le condizioni critiche della Napoli post-unitaria furono all'origine, a fine secolo XIX, di una profonda trasformazione urbanistica che le darà vaghe assonanze con la Parigi di Haussman.[87] In questo periodo furono demoliti numerosi fabbricati e monumenti, costruiti nuovi quartieri, edifici e aperte le arterie di via Duomo, del Rettifilo, di via Francesco Caracciolo e viale Gramsci. Questo frangente storico coincise oltremodo con la nascita di numerosi café-chantant e di un dinamico ambiente culturale e sociale che vide esponenti del calibro di Benedetto Croce.[88]

L'11 marzo 1918 nel corso del primo conflitto mondiale, pur trovandosi molto distante dalla zona di conflitto, la città fu bombardata dal dirigibile tedesco L.58 o LZ 104 partito da una base bulgara, causando 16 vittime tra la popolazione civile.

Nei primi anni venti del XX secolo, Napoli fu sede di uno dei più importanti Fasci di Combattimento italiani con a capo Aurelio Padovani; il 24 ottobre 1922 la città fu teatro della grande adunanza di camicie Nere che fu la prova generale della Marcia su Roma.[89]

Con lo spostamento del baricentro politico ed economico del paese verso il Mezzogiorno,[90] Mussolini riservò a Napoli il ruolo di città Porto dell'Impero coloniale italiano,[91] motivo per cui vide di nuovo un profondo rinnovamento urbanistico.[92] Casi emblematici sono la costruzione della Mostra d'Oltremare e del primo passante ferroviario di penetrazione urbana sotterraneo d'Italia, noto come "metropolitana FS", con la tratta Napoli-Pozzuoli.[93]

Proprio per il suo ruolo Napoli fu, durante la seconda guerra mondiale, la città italiana che subì il numero maggiore di bombardamenti (circa 200).[94] Dopo la resa del Regno d'Italia agli Alleati, avvenuta l'8 settembre 1943, Napoli fu teatro di una storica insurrezione popolare nota come le 4 Giornate (27-30 settembre 1943) che, coronata dal successo, diede impulso alla Resistenza italiana dei partigiani contro i nazifascisti.[95]

Durante il secondo dopoguerra, vi fu il referendum per decidere tra monarchia e repubblica, e nella circoscrizione di Napoli ben 904 000 furono a favore della prima.[96] Pochi giorni dopo, fu Enrico De Nicola, napoletano, ad essere eletto primo presidente della Repubblica.

Negli anni 50, nel pieno di quel fenomeno politico-sociale detto laurismo, nacque la grande speculazione edilizia che fu simbolicamente descritta nel film Le mani sulla città di Francesco Rosi. La città in questo periodo si espanse in tutte le direzioni, creando quelle che oggi sono le sue sterminate periferie che gravitano sul piccolo «distretto» centrale.[97] Nello stesso periodo la città, che andava riprendendosi lentamente dagli scempi del secondo conflitto, vide nascere un'attività cinematografica molto intensa, sia a livello nazionale che internazionale.[98]

Il terremoto dell'Irpinia del 1980 fece sentire i suoi effetti anche a Napoli: nella zona orientale crollò un palazzo mal costruito causando la morte di 52 persone e il settore turismo subì un'ulteriore flessione. Da una situazione economica e sociale così difficile, fu la camorra a proliferare.

Nel 1994 la città ospitò il G7 e la conferenza mondiale dell'ONU per la lotta contro la criminalità organizzata, iniziando così un periodo di relativa rinascita. Nel 1995, dopo circa dieci anni di cantieri, venne completato il Centro Direzionale di Napoli, il primo cluster di grattacieli dell'Europa meridionale.

Gli anni successivi vedranno la città divenire sede della Apple Developer Academy (2016),[99] della XXX Universiade (inaugurata il 3 luglio 2019), dopo la rinuncia della capitale brasiliana, e ospitare il vertice del G20 su ambiente, energia e clima (2021).[100]

Simboli

Lo stemma si compone di uno scudo sannitico diviso in due parti orizzontali di uguale altezza, quella superiore colorata d'oro e l'altra di rosso («troncato d'oro e di rosso»), sormontato da una corona turrita con cinque bastioni merlati visibili, di cui solo uno, quello centrale, dotato di porta d'ingresso. Secondo un'ipotesi, già dichiarata infondata dallo storico Bartolomeo Capasso,[101] l'oro simboleggia il sole, mentre il rosso la luna.[102][N 3]

Il gonfalone riprende i due colori dello stemma, oro e rosso, che occupano rispettivamente la metà superiore e la metà inferiore dell'intero drappo («troncato»), riprendendo simmetricamente la disposizione dei colori dello scudo araldico cittadino.[103]

Onorificenze

Napoli è tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione; è stata, infatti, la prima grande città europea a liberarsi dall'occupazione nazi-fascista e quindi insignita della medaglia d'oro al valor militare per i sacrifici della popolazione e per le attività nella lotta partigiana durante la rivolta detta delle Quattro giornate di Napoli.

| Medaglia d'oro al valor militare | |

| «Con superbo slancio patriottico sapeva ritrovare, in mezzo al lutto e alle rovine, la forza per cacciare dal suolo partenopeo le soldatesche germaniche sfidandone la feroce disumana rappresaglia. Impegnata un'impari lotta col secolare nemico offriva alla Patria, nelle "Quattro Giornate" di fine settembre 1943, numerosi eletti figli. Col suo glorioso esempio additava a tutti gli Italiani, la via verso la libertà, la giustizia, la salvezza della Patria.[104][105]» — Roma, 10 settembre 1944 (Vittorio Emanuele III di Savoia Re d'Italia) |

| Titolo di Città | |

| «Antico diritto» — Napoli |

| Titolo di Città Fidelissima[106] | |

| «concessa da: Ferrante d'Aragona (26 settembre 1488); Carlo I d'Angiò; Carlo V d'Asburgo (1535, maggio 1547)» — Napoli |

| Grandato di Spagna | |

| «[107]» — Madrid, 19 luglio 1707 (Filippo IV Borbone Re di Napoli, Re di Spagna) |

| Grandato di Spagna | |

| «Tenendo presenti li rilevanti meriti e servizi della mia fedelissima Città e Regno di Napoli, che viene adornato di tante speciali circostanze di rappresentazione, splendore, e lustro, e di tante celebri Città numerose di nobiltà, e antiche, e specialmente di Napoli sua Capitale, considerata degnamente per una delle maggiori insigne Città di Europa, sì per la sua situazione, magnificenza, e abbondanza, come per la moltitudine de' suoi abitatori, abitando in essa infinite famiglie nobili, delle quali alcune per retaggio ereditario godono la dignità di Grande di Spagna, e per la stimabila finezza, e amore, con cui ha corrisposta al mio Real servigio, ho firmato di bene di concedere a detta fedelissima Città di Napoli in perpetuo il Grandato di Spagna, unitamente alla Deputazione de' Capitoli, Privilegi, e Grazie; ed è mia volontà che goda ambedue perpetuamente con tutti gli onori, esenzioni, prerogative, e distinzioni, nella maniera che le hanno godute, e godono altre Città di questi Regni di Spagna; e ordino che si registri nella Camera di Castiglia questa Cedola.[108]» — Madrid, 24 settembre 1711 (Filippo IV Borbone Re di Napoli, Re di Spagna) |

| Grandato di Spagna | |

| «Yo por lo que el Rey tiene determinado recivo en mi proprio nombre vuestra obedencia, y os juro vuestros privilegios, y quelos observare.[109][110]» — Maddaloni, 9 aprile 1734 (Carlo I di Borbone Duca di Parma e Piacenza, Infante di Spagna) |

| Senato cittadino | |

| «Volendo restituire al Corpo municipale della città di Napoli il lustro di cui era decorato l'estinto Senato della stessa città, e conciliare le sue onorificenze colle disposizioni della nostra legge de' 12 di dicembre 1816 sull'amministrazione civile [… omississ …] Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue: Art. 1. Riconcediamo al Corpo Municipale della città di Napoli il titolo di Senato, e tutte le decorazioni e onorificenze, di cui godea prima della occupazione militare.[111]» — Napoli, 7 febbraio 1817 (Ferdinando I di Borbone Re delle Due Sicilie) |

| Distintivo d'Onore di Grande Mutilata | |

| «L'Associazione Nazionale Mutilati consapevole delle sofferenze patite da Napoli, per le ferite subite dai bombardamenti, impavida sotto la spietata offesa nemica, consegna alle Autorità Cittadine il Distintivo d'Onore di Grande Mutilata.[112]» — Roma, 9 maggio 1943 |

Monumenti e luoghi d'interesse

La storia di Napoli si presenta come un microcosmo di storia europea fatta di diverse civiltà, popoli e culture che hanno lasciato tracce anche nel suo eminente[N 4] patrimonio artistico e monumentale.

Napoli è in assoluto una delle città mondiali a maggior densità di risorse culturali, artistiche e monumentali, definita dalla BBC come «la città italiana con troppa storia da gestire».[113][114] Il suo centro storico, frutto di storia, arte ed espressione urbanistica lungo un arco di circa tremila anni, ha esercitato una profonda influenza sull'Europa sin dall'Evo Antico.[115]

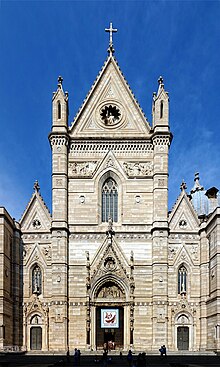

Architetture religiose

Gli edifici religiosi costituiscono una parte essenziale del patrimonio monumentale cittadino. La certosa di San Martino, realizzata su imponenti fondamenta gotiche che già da sole costituiscono una notevole opera architettonica,[116] è uno dei più riusciti esempi del barocco; mentre la cattedrale è quella di Santa Maria Assunta, anche se ne esistono molte altre degne di nota: la chiesa dei Girolamini, la basilica reale pontificia di San Francesco di Paola, la chiesa della Trinità Maggiore, la basilica di San Domenico Maggiore, la basilica dello Spirito Santo, la basilica di Santa Chiara con una delle navate più alte del mondo (45 metri), la basilica santuario di Santa Maria del Carmine Maggiore, la basilica di San Paolo Maggiore, la basilica di Santa Maria della Sanità, la chiesa di Sant'Agostino Maggiore, la basilica di San Lorenzo Maggiore, ecc..

| (FR)

«Ce qui nous a paru le plus extraordinaire à Naples, c'est le nombre et la magnificence de ses églises; je puis vous dire sans exagérer que cela surpasse l'immagination» |

(IT)

«La cosa che ci è sembrata più straordinaria a Napoli, è il numero e la magnificenza delle sue chiese; posso dirvi senza esagerare che ciò oltrepassa l'immaginabile» |

| (Maximilien Misson[117]) | |

Le chiese di Napoli si aggirano intorno al migliaio di unità,[118] il che ne fa probabilmente la città con più chiese al mondo. Nel centro antico, da non confondersi con il centro storico, vi si concentrano circa 300 chiese dall'enorme valore storico, artistico e architettonico.[119] Nel XVIII secolo la metropoli partenopea era soprannominata la "città delle 500 cupole".[120]

Nonostante i vari restauri portati a termine nell'ultimo lustro (chiesa di San Carlo alle Mortelle, chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, complesso dei Cinesi, chiesa di Santa Maria Assunta dei Pignatelli, chiesa di Santa Maria della Colonna, chiesa di Santa Maria di Portosalvo, chiesa dei Santi Cosma e Damiano ai Banchi Nuovi, chiesa di Maria Santissima di Caravaggio, chiesa di San Nicola a Pistaso, ecc.) e nonostante quelli in corso (basilica di San Giacomo degli Spagnoli, complesso dei Girolamini, chiesa di San Nicola a Pistaso, chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini, chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite Spagnole, chiesa di Sant'Andrea Apostolo detta dei Gattoli ecc.) sono ancora molte le chiese chiuse e in cattivo stato di conservazione, anche di notevole valore come ad esempio: la chiesa di Santa Maria delle Grazie Maggiore a Caponapoli, la chiesa della Santissima Trinità alla Cesarea o la chiesa di Santa Maria in Cosmedin.

Innumerevoli anche le edicole sacre di Napoli, i chiostri monumentali e le aree cimiteriali, come il cimitero di Poggioreale, uno dei più vasti d'Europa.

Architetture civili

Per il suo clima mite e per la sua felice posizione al centro di una baia di indiscusso fascino, Napoli e i suoi dintorni nel corso del tempo sono stati scelti anche come luogo di villeggiatura. Per tale ragione sono alcune centinaia le ville presenti in città e a tal proposito si ricordano: villa Pignatelli, villa Carafa di Belvedere, villa Doria d'Angri, villa Rosebery, villa Floridiana, villa Rocca Matilde e villa Visocchi.

L'edilizia civile in epoca altomedievale risentì ampiamente delle numerose guerre e dell'incertezza politica del periodo; successivamente, con l'ascesa della città a capitale, si iniziarono ad edificare dimore e palazzi nobiliari anche con l'intento di prender parte alla vita di corte.

Riguardo l'Umanesimo numerose furono le testimonianze di palazzi lasciate in città, in particolare da artisti catalani e, a partire dal XV secolo, più marcata fu invece l'impronta toscana caratteristica dell'edilizia civile rinascimentale riletta in chiave locale. Furono gli anni in cui si ebbe la fioritura più cospicua di palazzi nobiliari, soprattutto grazie alle espansioni a ovest che portarono alla nascita di via Toledo.[121]

Al particolarmente prolifico periodo barocco risalgono invece le grandi residenze regie (quella di piazza del Plebiscito, quella di Capodimonte, quella di Portici e quella di Caserta, costruita a circa 15 km a nord di Napoli per motivi di sicurezza ma facente parte anch'essa del grande piano urbanistico napoletano di stampo illuminista sotto Carlo di Borbone)[122] e il teatro di San Carlo (il più antico al mondo ancora in attività e il più capiente in Italia).[123][124] Ancora, sempre nel corso della metà del XVIII secolo, fu costruito il real Albergo dei Poveri,[125] paragonabile in dimensioni alla Reggia di Caserta. Dopo l'unità d'Italia, sul finire del XIX secolo, si avviò il grande progetto del risanamento di Napoli, che prevedeva l'abbattimento di intere zone e l'edificazione di nuovi edifici, anche di notevole pregio come la galleria Umberto I.[126]

Dopo il razionalismo italiano, che vide nascere importanti strutture come il nuovo palazzo delle Poste o il teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, negli anni novanta venne inaugurata un'intera cittadella di grattacieli, la prima d'Italia e dell'Europa meridionale, ossia il centro direzionale di Napoli di Kenzō Tange, alla cui realizzazione parteciparono architetti di fama internazionale come Renzo Piano. In anni più recenti si ricorda invece l'imponente stazione di Napoli Afragola di Zaha Hadid, considerata dalla BBC tra le migliori costruzioni al mondo del 2017.[127]

Gli obelischi della città, i più famosi dei quali sono il grande obelisco dell'Immacolata, quello di San Domenico e di San Gennaro, risalgono al periodo tra il medioevo e il barocco e derivano grossomodo sia dalle pratiche della chiesa di assegnare a un importante edificio di culto un elemento riconoscibile ai pellegrini, sia dalle feste pubbliche, quando si usava costruire torri lignee portate a spalla e fortemente decorate con cartapesta (cosa che avviene tuttora con la Festa dei Gigli di Nola).

Napoli, sebbene molto meno rispetto al passato, è inoltre ricca di fontane: la fontana del Gigante, la fontana del Sebeto e la fontana del Nettuno sono importanti esempi di epoca barocca, mentre la più vasta è la fontana dell'Esedra (900 m²) di Carlo Cocchia e Luigi Piccinato che si sono ispirati alla settecentesca fontana della Reggia di Caserta.

Molto numerose invece le scale storico-monumentali della città (più di 200). Esse costituiscono un vero e proprio elemento distintivo dell'urbanistica partenopea, ve ne sono di varie forme e dimensioni disseminate su tutto il territorio del centro storico: la Pedamentina a San Martino, la scalinata del Petraio, la monumentale scalinata di Montesanto, ecc.

Architetture militari

Sin dall'epoca greca le mura cittadine si estendevano su un tracciato quadrangolare delimitato a nord sull'odierna via Foria, a sud dal corso Umberto I, ad ovest su via San Sebastiano e ad est su via Carbonara.[7] Queste saranno poi riprese anche in epoca romana,[128] costituendo quindi il centro antico della città. Delle modifiche furono compiute per accogliere i profughi dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e sotto Valentiniano III.[7]

Napoli ha visto l'avvicendarsi di diverse dinastie straniere, motivo per cui ha dovuto dotarsi di poderose fortificazioni: il Castel dell'Ovo, direttamente sul mare, costruito sulle vestigia della Villa di Licinio Lucullo, con funzione prettamente difensiva delle coste cittadine data la sua posizione pressoché centrale; il Castel Capuano, costruito nel 1153 per volere di Guglielmo I di Sicilia, con lo scopo di proteggere l'entroterra ma anche di fungere da residenza reale.

In epoca angioina le mura si estendevano per circa 4,5 km comprendendo un'area di circa 200 ettari e circa 30 000 abitanti.[7] Il fossato a nord fu denominato carbonarius publicus in quanto vi venivano bruciati i rifiuti, quello a ovest Lavinaius in cui fluivano le acque piovane prima di gettarsi in mare. Ulteriori modifiche furono effettuate nel XIII secolo da Carlo I d'Angiò in direzione della marina fino ad includere il Castel Nuovo; e nel 1484 dagli aragonesi in direzione del Carmine fino ad includere l'omonimo castello.[129] In questa fase furono edificati altri tre castelli: il Maschio Angioino,[N 5] che assunse il ruolo di residenza reale, il Castel Sant'Elmo, che aveva una funzione di controllo della città grazie alla sua favorevole posizione in altura, e il Castello del Carmine.

Durante il vicereame spagnolo furono intrapresi nuovi lavori di murazione.[7] Nonostante il divieto di estendersi fuori le mura,[7] nel 1656 la città contava 450 000 abitanti (compresi i casali). Al periodo del viceregno invece, risalgono il Castello di Nisida e il forte di Vigliena.[130] La caserma Garibaldi infine, rappresenta l'ultima fortificazione, sorta poco prima l'unità d'Italia. Altri castelli, per lo più palazzi o monasteri fortificati, sono locati oltre le mura e nel suo circondario. Da segnalare anche i piccoli fortini daziari del muro finanziere (come quello in stile neogreco del ponte dei Granili), l'ultima cinta muraria che circondava la città ottocentesca.

Con lo sviluppo delle tecnologie belliche, le mura persero via via valore fino a scomparire del tutto.

La cinta muraria originale era intervallata da una serie di torri, dapprima erette in tufo e poi in piperno e pietra lavica, accompagnate lungo il percorso da una serie di portali dei quali sono ancora visibili testimonianze: porta Medina (1640) nell'attuale Montesanto, porta San Gennaro (1573) nell'attuale piazza Cavour, porta Capuana di vetuste origini, port'Alba (1625) nell'attuale piazza Dante. Per quanto concerne le torri ne sono sopravvissute varie e si ricordano torre Ranieri e torre San Domenico.

Siti archeologici

L'attuale forma del centro antico rispecchia ancora la rielaborazione dell'antico tracciato viario, costituendo il più importante sito archeologico greco presente a Napoli e ancora in uso da 2600 anni circa. La Napoli greca, oltre al prezioso impianto urbano, ci ha lasciato altri resti del suo passato come ad esempio mura, torri di difesa, templi (compresa la tazza di porfido proveniente dal tempio di Era di Poseidonia), cunicoli e ambienti vari del sottosuolo.

Più numerosi i resti del periodo romano e possiamo trovare: resti di mercati come quello di San Lorenzo Maggiore, aree termali come quella di Santa Chiara, cryptae, mura, acquedotti, passaggi sotterranei (iniziati dai greci ma ampliati dai romani) e reperti di vario genere.

Napoli sotterranea occupa una enorme estensione (circa 900.000 m² di cavità artificiali).[131] Tra gli stessi ambienti del sottosuolo, è possibile inoltre vedere anche i resti del teatro romano di Neapolis in cui si esibiva Nerone. Altri frammenti dello stesso teatro invece, possono essere visti dall'esterno lungo i decumani. Come testimonianza della Napoli antica vi sono anche le sepolture sotterranee: le più famose sono le catacombe cristiane, ma ne esistono esempi legati anche al periodo greco e preellenico.

Immediatamente fuori dalla città vi è l'area archeologica dell'antica Ercolano, ritenuta dagli archeologi un suburbio dell'antica Neapolis.[132]

Aree naturali

|

«Ho visto una città colossale, ricca, potente: innumerevoli sono i suoi palazzi, costrutti con titanica negligenza sulle colline, sulle alture, nei vichi, nelle piazze, quasi che indifferente fosse la scelta del luogo in una terra da per tutto incantevole. Ho visto strade meglio selciate che a Parigi, monumenti più splendidi che nelle prime capitali d'Europa, abitanti fratellevoli, intelligenti, rapidi nel concepire, nel rispondere, nel sociare, nel agire. Napoli è la più grande capitale italiana, e quando domina i fuochi del Vesuvio e le ruine di Pompei sembra l'eterna regina della natura e delle nazioni.[133]» |

| (Giuseppe Ferrari) |

Napoli, oltre a possedere un patrimonio storico, monumentale, artistico, archeologico e culturale di livello mondiale, conta anche un patrimonio naturalistico paragonabile a quello di Rio de Janeiro,[134] tanto che su tale elemento distintivo è nato il celebre detto popolare «Vedi Napoli e poi muori».[N 6]

La città possiede una moltitudine di aree verdi libere: il parco di Capodimonte, una vasta distesa di verde che circonda diversi fabbricati settecenteschi e in particolare l'omonima reggia, la Villa Reale (oggi meglio conosciuta come Villa Comunale), un giardino urbano di circa un chilometro e mezzo opera di Carlo Vanvitelli, il parco Vergiliano a Piedigrotta, una piccola area verde in cui secondo la tradizione popolare è custodito il sepolcro di Virgilio, o ancora la villa Floridiana, il real orto botanico e il parco regionale dei Campi Flegrei.

Una veduta particolarmente suggestiva è offerta dal parco Virgiliano a Posillipo, posizionato su uno punto che permette di osservare contemporaneamente tutta la baia di Napoli.

Sulla collina dei Camaldoli inizia invece il parco Metropolitano delle colline di Napoli (2215 ettari), il quale occupa un quinto dell'intera superficie comunale fino al parco del Poggio ai Colli Aminei.

Oltre agli spazi verdi Napoli è caratterizzata anche da aree marine protette, come Nisida, cala Badessa e la Gaiola, quest'ultima un raro esempio nel Mediterraneo di parco archeologico sommerso a causa del fenomeno del bradisismo.

Posto a pochissima distanza dalla zona est, si ricorda infine il vulcano Vesuvio, simbolo per eccellenza della città,[135] il cui parco è stato inserito dall'UNESCO tra le riserve mondiali della biosfera.

Società

Evoluzione demografica

Nel primo censimento dello Stato unitario (1861), Napoli era il comune più popoloso d'Italia e tra i primi in Europa. Cedette negli anni 30 del '900 il primato prima a Milano (1931) e poi a Roma (1936). Annoverando anche i pendolari (circa 200 000, ben il 20% in rapporto alla popolazione residente),[136] i militari, ecc. che ogni giorno si riversano in città, il numero degli abitanti all'interno del comune cambia considerevolmente. Tuttavia, analogamente a quanto accade in altre città europee, come ad esempio Francoforte sul Meno, Napoli oggi conta un comune non particolarmente popolato (diciassettesimo in Europa) ma un'area metropolitana tra le più popolose d'Europa.

Abitanti censiti in migliaia[7][137]

Etnie e minoranze straniere

Al 31 dicembre 2020, a Napoli risultavano residenti 58 269 cittadini stranieri (6,2% della popolazione complessiva).[138] Le nazionalità principali sono:

- Sri Lanka: 15 337

- Ucraina: 8 123

- Cina: 4 991

- Pakistan: 2 984

- Romania: 2 695

- Filippine: 1 849

- Bangladesh: 1 754

- Nigeria: 1 388

- Polonia: 1 252

Lingue e dialetti

La lingua napoletana è un idioma neolatino appartenente al gruppo italo-romanzo e al subgruppo meridionale intermedio, e diffuso a Napoli nella variante diatopica locale nota come dialetto napoletano (napulitano).

Il napoletano, come qualsiasi altro idioma, ha inoltre subìto, nel corso della sua storia, influenze e "prestiti" di adstrato dai vari popoli che hanno governato la Campania e l'Italia centro-meridionale a partire dal Medioevo: dai funzionari e i mercanti bizantini nell'epoca del Ducato di Napoli, passando per i duchi e i principi longobardi di Benevento, giungendo infine ai sovrani normanni, francesi e spagnoli.

Le prime testimonianze scritte si hanno già nel 960 con il famoso Placito di Capua, mentre la prima opera in prosa è stata considerata per secoli un testo di Matteo Spinelli, i Diurnali, un presunto cronicon degli avvenimenti più importanti del regno di Sicilia dall'XI secolo fino al 1268; nel XIX secolo si accese una diatriba tra vari studiosi sulla veridicità o meno di questo scritto, oggi considerata definitivamente risolta con l'accettazione dell'inautenticità della cronaca di Matteo Spinelli.

A partire dal 1442, per volontà di re Alfonso V d'Aragona, il suddetto idioma, nella sua forma letteraria[139] andò a costituire la lingua ufficiale della cancelleria del regno, sostituendo in alcuni contesti il latino, e conservando tale funzione per un periodo relativamente breve, fino al 1501, quando, per volere degli stessi letterati locali dell'Accademia Pontaniana, venne progressivamente sostituito (e dal 1554, per volontà del cardinale Girolamo Seripando, in maniera definitiva) dal volgare toscano, ossia dall'italiano,[140] il quale, proprio dal XVI secolo, e in concomitanza con la trasformazione in viceregno del reame di Napoli, è usato come lingua ufficiale e amministrativa di tutti i regni e gli Stati italiani preunitari[141] (con l'unica eccezione del Regno di Sardegna insulare, dove l'italiano assunse tale posizione a partire dal XVIII secolo), fino ai giorni nostri.[142] Tuttavia, se le due principali lingue di cultura del tempo sono l'italiano e il latino, sul versante della comunicazione orale il napoletano — e più precisamente la sua variante dialettale cittadina, nel caso specifico della città Napoli — conservava senz'altro un proprio primato, coesistendo in forma di diglossia con l'italiano fino all'attualità.[143]

Il più celebre poeta napoletano d'Età Moderna è Giulio Cesare Cortese, di cui si ricorda la Vaiasseide, mentre, la prosa in volgare napoletano, diviene celebre grazie a Giambattista Basile, vissuto nella prima metà del Seicento e autore di un'opera famosa come Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille, tradotta in italiano da Benedetto Croce, la quale ha regalato al mondo la realtà popolare e fantasiosa di quelle che sono oggi universalmente conosciute come "fiabe classiche".[144]

Saranno proprio Cortese e Basile a porre le basi per la dignità letteraria e artistica della lingua napoletana moderna. Negli ultimi tre secoli, infatti, il napoletano è stato utilizzato con una certa frequenza e con notevoli risultati anche nell'arte. Nella letteratura e poesia, con Salvatore di Giacomo, Edoardo Nicolardi, Libero Bovio; nel teatro, che ha dato luogo al teatro napoletano; nella lirica, che tra il XVII e XVIII secolo (durante il periodo di maggior fulgore della scuola musicale napoletana) ha prodotto interi libretti di opere; nella musica, con la canzone classica napoletana; e nel XX secolo, anche nel cinema.

Religione

Luogo di approdo dell'apostolo Pietro in Italia,[145] Napoli fu uno dei primi luoghi del Cristianesimo in Occidente.[N 7]

Le prime catacombe partenopee,[N 8] risalenti al II e al III secolo d.C., non furono adibite al culto, ma utilizzate solo per usi funebri, secondo quanto stabiliva la legge romana.[146]

L'evangelizzazione della città si sviluppò nei primi secoli dell'era cristiana,[N 9] e la latinizzazione dei riti avvenne nel XII secolo, soprattutto ad opera di Ruggero II il normanno. Per molti secoli le basiliche maggiori ospitarono i sedili di Napoli, organi amministrativi cittadini cui si deve, tra l'altro, l'opposizione all'istituzione del locale tribunale dell'Inquisizione (1547).

La città, tranne i quartieri occidentali afferenti alla diocesi di Pozzuoli, appartiene all'arcidiocesi di Napoli, retta dall'arcivescovo Domenico Battaglia.[147] È organizzata in base a 13 decanati, con 500 luoghi di culto di cui 189 parrocchiali.[148]

In ambito islamico, presenze musulmane all'interno della città partenopea, anche se sporadiche, si ebbero fin dal IX secolo, in quanto essenzialmente avevano instaurato rapporti commerciali con i napoletani.[149] La diffusione dell'islam come chiesa organizzata, invece, avvenne in concomitanza con i flussi migratori degli anni ottanta del Novecento, quando sorsero le prime due moschee rispettivamente a piazza Garibaldi e piazza Municipio.[N 10] Successivamente, un'altra moschea venne aperta in piazza Mercato[150] e, all'indomani degli attentati delle Torri Gemelle del 2001, la stessa moschea e la Diocesi di Napoli redassero una dichiarazione comune Salam alaikum – Pax Vobiscum nella quale si confermano i principi di reciproco rispetto e buona convivenza.[150] Ad oggi la presenza islamica in città registra una precoce evoluzione,[151] come attesta il docufilm Napolislam del 2015 vincitore del Biografilm Festival.

Infine, sono presenti anche una chiesa evangelica, una basilica anglicana e una comunità ebraica.

Tradizioni e folclore

La ricca e storica tradizione popolare di Napoli e la sua cultura millenaria hanno determinato nel corso del tempo un sentimento di napoletanità che sintetizza diverse abitudini e credenze del popolo locale. Questi elementi, alcuni dei quali anche pittoreschi e talune volte caricaturizzati, determinano così, nel napoletano, l'acquisizione di un'identità solida e una forte appartenenza alla città, riassumendo addirittura il contesto folcloristico e culturale dell'intera regione e in alcuni casi anche dell'Italia.[152]

Il bagaglio culturale, che va dalla musica alla cucina, dai riti sacri alle credenze mistiche, fa sì che alla città vengano associati diversi stereotipi che, in alcuni casi, vengono anche allargati al contesto nazionale. Pizza, sole, tarantella e mandolino, quattro simboli di Napoli,[N 11] sono infatti annoverati e riconosciuti come i più classici simboli (utilizzati alcune volte con accezione dispregiativa) dell'Italia nell'immaginario collettivo internazionale.

Tante altre invece sono le parole o le immagini che sintetizzano e rappresentano l'identità stereotipata napoletana: come il Vesuvio; il corno o il munaciello, che testimoniano la superstizione popolare; la mozzarella, simbolo assieme alla pizza della cucina napoletana e italiana; la tombola[153] tipico gioco natalizio che viene accompagnato alla smorfia napoletana,[153] altra invenzione popolare napoletana quest'ultima usata anche per il gioco del lotto, molto diffuso in città; c'è poi Pulcinella, una delle maschere italiane più famose e spesso usata per rappresentare l'italiano; infine vi è l'iconografia classica del vicolo napoletano, dominato dai bassi e dai panni stesi lungo la strada.[152]

Tra i riti religiosi, invece, dominano la storica arte presepiale napoletana[153] per rappresentare la scena della Natività; il miracolo di San Gennaro, testimonianza della devozione religiosa popolare e dell'amore verso questo santo; e infine il culto della Madonna dell'Arco.[154]

Istituzioni, enti e associazioni

Napoli, in quanto capoluogo della città metropolitana e della regione Campania, ospita, oltre alle sedi comunali, gli organi di governo della città metropolitana e della regione; inoltre, è sede di organismi nazionali come l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di villa Rosebery, la residenza ufficiale estiva del presidente della repubblica.

Il ruolo della città è tuttavia più ampio: Napoli è sede del comando integrato delle forze NATO per l'Europa meridionale (con l'aggiunta di altre basi minori: Capodichino, Camaldoli e Agnano), dell'Hub di Direzione Strategica per il fronte sud (Nord Africa, il Sahel e il Medio Oriente) dell'Alleanza Atlantica,[155] della Apple Developer Academy, della Cisco Networking Academy e co-innovation Hub,[156] dell'Osservatorio internazionale per l'Economia del mare[157] e della Lazarus Union Italia, un ramo diretto della ONG internazionale.[158]

Per quanto concerne gli ospedali, la città ne ospita innumerevoli sia pubblici che privati, solo per citarne alcuni: l'ospedale Antonio Cardarelli, l'Ospedale del Mare, l'azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l'ospedale Monaldi, il Pascale, l'ospedale pediatrico Santobono e l'ospedale Domenico Cotugno.

Criminalità

Cultura

Istruzione

Archivi e biblioteche

Napoli possiede un Archivio di Stato istituito nel 1808 al fine di concentrare presso un'unica sede tutti gli antichi archivi del Regno di Napoli.

Sul territorio del comune sono attive 14 biblioteche comunali.[159]

La biblioteca più antica della città — e seconda in Italia per nascita, dopo quella Malatestiana di Cesena — è la biblioteca dei Girolamini, aperta al pubblico nel 1586.[160] La più grande, e terza nel paese per dimensioni,[161] è invece quella Nazionale, aperta nel 1804 come "reale biblioteca di Napoli", nel palazzo degli Studi. Le collezioni librarie ivi ubicate vi furono trasferite dalla reggia di Capodimonte per volontà reale. Divenuta "reale biblioteca borbonica" nel 1816, nel 1860, con l'unità d'Italia, fu poi denominata biblioteca Nazionale.

Altre biblioteche, archivi o raccolte della città sono quelle dell'Università di Napoli (BUN), del conservatorio di San Pietro a Majella, della raccolta appartenente dell'archivio di Stato, della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, della Società Napoletana di Storia Patria, della biblioteca Tarsia, della biblioteca del MANN, della biblioteca di storia dell'arte Bruno Molajoli e di molte altre ancora.

Ricerca

La città ospita numerosi centri di ricerca di notevole importanza, di seguito alcuni tra i più rilevanti:

- La Stazione zoologica Anton Dohrn sita all'interno della villa Comunale, che comprende anche l'acquario più antico d'Italia e secondo più antico d'Europa (primo tra quelli ancora esistenti).

- L'European Marine Biological Resource Centre;

- L'Istituto Nazionale Tumori Pascale;

- SDN, Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare;

- La sede operativa dell'Osservatorio Vesuviano (quella storica è invece adibita a museo e si trova nei pressi del Vesuvio), il più antico osservatorio vulcanologico del mondo;

- Il Tigem (Telethon Institute of Genetics and Medicine), il Ceinge-Biotecnologie avanzate, l'Istituto di Ricerche sulla Combustione presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Napoli Federico II e diversi istituti del CNR;

- L'Osservatorio astronomico di Capodimonte;

- La Sezione di Napoli dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) con sede presso il complesso universitario di Monte Sant'Angelo;

- Center for Advanced Biomaterials for Healthcare dell'IIT;

- L'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, accademia culturale e scientifica di rilevanza internazionale con sede nello storico palazzo Serra di Cassano;

- L'Istituto Italiano per gli Studi Storici, fondato da Benedetto Croce, ha sede a palazzo Filomarino;

- L'Accademia Pontaniana, sorta nel XV secolo a Napoli come libera iniziativa di uomini di cultura. Riconosciuta con il regio decreto n. 473 del 10 ottobre 1825, si propone di coltivare le scienze, le lettere e le arti;

- La Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti.

- La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, fondata nel 1885 per dare supporto tecnologico all'industria guantaria napoletana e oggi centro di ricerca riconosciuto a livello internazionale per la chimica e la tecnologia conciaria.

- Il Centro Studi "Gaetano Salvemini", istituto di ricerca storica e sociologica.

Scuole

Vista l'origine greca della città, la scuola napoletana ha radici illustri e molto antiche. Durante l'epoca romana alquanto rinomata era la sua scuola di osservanza epicurea.

Uno degli istituti più importanti a Napoli è senza dubbio la scuola militare "Nunziatella", la più antica tra le scuole militari al mondo ancora attive,[162] nonché il più antico istituto italiano di formazione militare.

Nata nel 1787 ad opera di Ferdinando IV di Borbone sotto la denominazione di Real Accademia Militare, è stata eletta nel 2012 patrimonio culturale dei Paesi del Mediterraneo da parte dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Situata a Pizzofalcone in via Generale Parisi 16, è stata fin dalle origini luogo di elevata formazione militare e civile, ed ha avuto tra i suoi professori e alunni personalità del calibro di Francesco De Sanctis, Mariano d'Ayala, Carlo Pisacane, Enrico Cosenz e persino un re d'Italia, Vittorio Emanuele III. Tra i numerosissimi ex-allievi di prestigio, figurano altissimi gradi delle forze armate,[N 12] Presidenti del Consiglio, ministri, senatori e deputati del Regno delle Due Sicilie, del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana, un presidente della Corte Costituzionale, nonché esponenti di assoluto rilievo del mondo culturale, politico e professionale italiano e internazionale, tra cui un vincitore del premio Sonning. La bandiera della scuola è decorata da una croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri (2012)[163][164] e da una medaglia di bronzo al valore dell'esercito (2008).[165] I suoi ex-allievi hanno meritato 38 medaglie d'oro, 490 medaglie d'argento e 414 medaglie di bronzo al valor militare, 2 al valor civile e numerosissimi altri riconoscimenti al valore.

Altri istituti storici napoletani di particolare importanza sono il Liceo scientifico Giuseppe Mercalli, Liceo scientifico Tito Lucrezio Caro, liceo classico Umberto I, il Sannazaro, il Genovesi, il liceo Vittorio Emanuele II, il Liceo Statale Giuseppe Mazzini, il Liceo classico statale Adolfo Pansini, il Liceo scientifico Leon Battista Alberti, il liceo Giambattista Vico, l'istituto Statale d'Arte "Filippo Palizzi", il Liceo scientifico Elio Vittorini, l'Istituto tecnico Enrico De Nicola, il Liceo statale Margherita di Savoia e il complesso del Convitto Nazionale.

Istituti per l'alta formazione

Conservatorio musicale

Storica è la tradizione del conservatorio di San Pietro a Majella, fondato nel 1826 come "Regio conservatorio di musica" a seguito della fusione di altri quattro precedenti istituti, su volontà di Francesco II. Oggi si tengono insegnamenti per tutti gli strumenti musicali ed è ospitato al suo interno un notevole museo della musica.

Accademia di belle arti

L'accademia di belle arti di Napoli è nata nel 1752 per volere di Carlo di Borbone. Ha ricoperto un ruolo molto importante nello sviluppo della pittura napoletana del XIX e XX secolo e, più nello specifico, nella formazione della scuola di Posillipo.

Università

A Napoli è stata fondata l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", la prima università del mondo nata attraverso un provvedimento statale, e l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", la prima università di studi sinologici ed orientalistici del continente. La città conta su 8 atenei.

Le università pubbliche di Napoli sono:

- l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (ex "Università degli Studi di Napoli");

- l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (ex "IUO - Istituto Universitario Orientale");

- l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (ex "SUN - Seconda Università degli Studi di Napoli");

- l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (ex "IUN - Istituto Universitario Navale").

- Scuola Superiore Meridionale.[166]

Università private:

- Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (PFTIM);

- Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa".

Università private telematiche:

- Università telematica "Pegaso".

Musei

Napoli, tra le grandi città d'arte europee, vanta un'abbondante offerta museale.

I più importanti in assoluto sono il museo archeologico nazionale, ritenuto uno dei più importanti al mondo sia per la qualità che per la quantità delle opere esposte, principalmente quelle di epoca greco-romana;[130] il museo nazionale di Capodimonte, nell'omonima reggia, che custodisce opere pittoriche dei più grandi maestri italiani dal Rinascimento al Barocco; il museo nazionale di San Martino, che raccoglie reperti relativi alla storia di Napoli, e il palazzo Reale di Napoli.

Oltre a questi, altri musei rilevanti a livello nazionale, sono: quelli del Pio Monte della Misericordia, dei Girolamini (prima quadreria pubblica della città),[167] del tesoro di San Gennaro, della ceramica "duca di Martina", del conservatorio di San Pietro a Majella, il MEMUS del teatro di San Carlo, la galleria di palazzo Zevallos, quelli dell'Opera di San Lorenzo Maggiore e Santa Chiara, il diocesano, il museo di villa Pignatelli, i civici Gaetano Filangieri e di Castel Nuovo, il museo di Pietrarsa, la galleria dell'Accademia, la cappella Sansevero, il palazzo delle Arti di Napoli (PAN) e il museo d'Arte Contemporanea Donnaregina (M.A.D.R.E.). Da segnalare anche le Stazioni dell'arte, in cui le stazioni della metropolitana cittadina non vengono concepite come semplici luoghi di transito, ma come un vero e proprio spazio espositivo con opere di artisti di fama mondiale (come Joseph Kosuth, Mimmo Rotella, Mario Merz) o di artisti emergenti.

Tra i musei scientifici, oltre alla Stazione zoologica Anton Dohrn, di particolare interesse sono quelli che fanno parte del Centro musei delle scienze naturali. Vi sono inoltre l'Osservatorio astronomico di Capodimonte, e, presso la Seconda Università di Napoli, il museo di anatomia umana.

Media

Stampa

Napoli, città dove nacque nel 1759 il primo quotidiano italiano (il Diario Notizioso),[168] è sede di alcuni tra i più importanti giornali nazionali: il Roma (il più antico quotidiano italiano post-unitario), Il Mattino (il quotidiano più diffuso del Mezzogiorno), il Corriere del Mezzogiorno (la versione meridionale del Corriere della Sera), Il Denaro (quotidiano economico del sud Italia) e Il Giornale di Napoli (fondato nel 1985).

Tra le numerose case editrici, le Edizioni Scientifiche Italiane, la Guida Editori, la Pironti e la Casa Editrice La Canzonetta.

Radio

A Napoli, tra le emittenti radiofoniche nazionali, ha la sua sede centrale Radio Kiss Kiss, che è settima tra le radio nazionali più ascoltate.

Cinema

I primi tentativi di produzione cinematografica risalgono al 1904, ma è dal 1905 che si cominciarono a girare film a Napoli con una certa regolarità, grazie ai fratelli Troncone. Nel 1924-25 più di un terzo dei film prodotti in Italia proveniva da Napoli, con soventi espressioni dialettali.[169] I tempi pioneristici dell'industria cinematografica napoletana presero termine durante il ventennio fascista: l'enfasi posta sullo sviluppo della capitale e l'abbassamento dei costi dovuti alla centralizzazione fecero sì che la produzione dei film italiani venne trasferita a Roma, dove vennero costruiti gli stabilimenti di Cinecittà.[170]

La città partenopea è da sempre considerata anche un'importante località cinematografica sia a livello nazionale che internazionale: oltre 1000 pellicole girate tra il 2015 e il 2019;[171] numerosi registi si sono succeduti negli anni, a partire dai Fratelli Lumiere che nel 1898 effettuarono alcune delle loro prime riprese sul lungomare di Napoli (rendendola di fatto una delle città con la testimonianza cinematografica più antica), passando attraverso gli anni sessanta e settanta con i film di Mario Monicelli, Roberto Rossellini, Francesco Rosi, Pier Paolo Pasolini, Vittorio De Sica, Ettore Scola, Nanni Loy, Dino Risi e tanti altri, fino ad arrivare ai giorni nostri con Massimo Troisi, Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores, Matteo Garrone, John Turturro, Paolo Sorrentino e Ferzan Özpetek. Tra i più importanti film ambientati a Napoli vi sono: Paisà, Viaggio in Italia, L'oro di Napoli, Il giudizio universale, La baia di Napoli, Matrimonio all'italiana, Ieri, Oggi, Domani e Carosello napoletano, vincitore del Prix International 1954 al festival di Cannes.

Televisione

A Napoli ha sede uno dei quattro centri di produzione televisiva e radiofonica della Rai. Il centro Rai, sito in via Guglielmo Marconi 9, ospita numerosi programmi televisivi e diverse produzioni televisive legate alla città, tra cui la soap opera italiana più longeva, nonché la soap più seguita al mondo, Un posto al sole.[N 13][172]

Arte

Napoli ha ancor oggi un ruolo centrale nell'arte e nell'architettura italiana ed europea, essendo sede di eventi e mostre internazionali.[173]

Architettura

La storia dell'architettura medievale napoletana, nelle sue forme più significative e ancora oggi visibili, ha inizio sostanzialmente sotto la dinastia degli Angioini, grazie alla quale nascono le prime chiese in stile gotico della città, prevalentemente di matrice italiana seppur, in taluni casi — come in quello della basilica di San Lorenzo Maggiore, unicum in Italia — anche di stampo francese.

Dopo un successivo periodo rinascimentale, si entra nell'età dello sfarzoso barocco napoletano, periodo forse in cui l'architettura cittadina assume maggior consapevolezza di sé e che tutt'oggi mostra i suoi maggiori punti di spessore qualitativo, grazie ai rifacimenti delle facciate dei palazzi preesistenti o alle nuove edificazioni che vedono nei portali d'ingresso e negli scaloni monumentali i massimi punti caratterizzanti dello stile architettonico locale.[121] Uno degli elementi distintivi dei palazzi napoletani è infatti che — data la particolare conformazione urbanistica della città, caratterizzata da strette vie che non davano la possibilità di edificare facciate di ampie vedute — [121] il gusto artistico-architettonico locale si è focalizzato in particolari dell'edificio, come il portale d'ingresso o lo scalone monumentale, elementi questi tipici proprio dell'architettura rinascimentale e barocca napoletana.[121]

Se gli stili rinascimentali e barocchi sono stati comunque due riletture locali di movimenti più ampi, seppur raggiungendo livelli molto alti, nel corso del XVIII secolo la città di Napoli si è mostrata all'avanguardia nel campo dal momento che contribuì alla costituzione del modello neoclassico, nato grazie agli scavi archeologici di Ercolano e di Pompei e alle relative scoperte.[174]

Le nuove correnti industriali di fine Ottocento e inizio Novecento portarono ad elaborazioni eclettiche, sfociando in delicate maniere floreali e innovazioni moderne che assumono identità locali, caratterizzanti in particolar modo le nuove ville vomeresi.

Successivamente a questa fase, nei primi decenni del XX secolo nasce il liberty napoletano, mentre gli anni trenta furono il periodo del razionalismo italiano. Una delle ultime grandi realizzazioni architettoniche, invece, fu la Mostra d'Oltremare, un complesso di 720000 m²; fu inaugurata nel 1940 e ripristinata negli anni cinquanta dagli stessi progettisti.

Tra gli architetti più rilevanti che hanno lavorato in città vi sono: Luigi Vanvitelli, Ferdinando Fuga, Domenico Fontana, Cosimo Fanzago, Ferdinando Sanfelice, Domenico Antonio Vaccaro, Antonio Niccolini e Buono di Napoli.

Pittura

L'arte pittorica, a Napoli, risale al periodo della sua fondazione. Tuttavia, non sono rimaste tracce apprezzabili né del periodo greco, né di quello romano, né dell'epoca normanna, sveva e bizantina.

Le continue dominazioni straniere dei secoli successivi non consentirono il formarsi di una vera e propria scuola pittorica locale. Tuttavia, i frequenti arrivi in città di artisti forestieri, principalmente di stampo toscano, come Pietro Cavallini, Giotto, Simone Martini e Giorgio Vasari consentirono, tra il XIV e il XVII secolo, l'emersione di una serie di personalità autoctone. Tra tutti, si ricordano Colantonio, Fabrizio Santafede e Giovanni Antonio Amato.

La Scuola pittorica napoletana in senso stretto nacque solo nel XVII secolo con l'arrivo in città di Caravaggio, sul solco del quale un attento e cospicuo gruppo di pittori locali diede origine alla corrente del caravaggismo. Si crearono le prime botteghe, dove operarono artisti come Jusepe de Ribera, Artemisia Gentileschi e altri. Napoli divenne così molto ricettiva alla pittura, tanto da attirare l'attenzione anche degli esponenti del rinascimento emiliano come Domenichino, Guido Reni e Giovanni Lanfranco.

Il Settecento napoletano vide una continuazione del tardo-barocco e un maggiore interesse verso la decorazione. In particolare si ammirano le opere di Francesco Solimena e Francesco De Mura, mentre Fedele Fischetti fu chiamato per affrescare numerosi palazzi nobiliari.

Nel XIX secolo la pittura napoletana abbandonò i movimenti del passato e, dietro l'eco delle innovazioni di artisti quali John Constable e William Turner, divenne scuola di un più vasto movimento artistico, paesaggistico e in parte romantico, che assunse connotati propri. Tra il 1820 e il 1850 nacque così la scuola di Posillipo, i cui più alti esponenti furono Anton Sminck van Pitloo e Giacinto Gigante. L'Accademia di belle arti di Napoli divenne il centro propulsore dell'attività della scuola e fu alla base della nascita di un altro filone di artisti, quali Francesco Saverio Altamura, Gioacchino Toma, Domenico Morelli e Vincenzo Petrocelli.

Gli anni ottanta del Novecento videro infine la nascita della Transavanguardia.

Scultura

Il Quattrocento e il Cinquecento furono periodi floridi per la scultura napoletana. A partire dalla realizzazione dell'arco trionfale del Castel Nuovo ad opera di Francesco Laurana, tra il 1452 e il 1471, si vide la fioritura di un vero e proprio laboratorio di formazione di vari artisti rinascimentali che riproporranno innovazioni artistiche in tutto il regno. Si parlò allora di "clima dell'arco" per indicare questa prima diffusione dei nuovi modi artistici.

Diversi esempi di scultura del Cinquecento napoletano sono visibili nella chiesa di Santa Maria delle Grazie Maggiore a Caponapoli, definita come il museo della scultura napoletana del Cinquecento. Tra gli scultori principali di questo periodo si annoverano Giovanni da Nola, Giovanni Domenico, Girolamo D'Auria e Gian Lorenzo Bernini che fu però attivo soprattutto a Roma. Meritano poi citazione anche i lavori riguardanti le fontane di Napoli che hanno visto le mani di Pietro Bernini.

Nel Seicento la scultura si manifesta nella realizzazione degli obelischi di San Domenico e San Gennaro e nelle figure di Francesco Antonio Picchiatti, Cosimo Fanzago e Dionisio Lazzari, quest'ultimo che eseguì per le chiese napoletane diversi altari maggiori.

Tra gli scultori del Settecento invece spiccano su tutti Domenico Antonio Vaccaro e Giuseppe Sanmartino, quest'ultimo forse il più grande scultore napoletano, abilissimo a plasmare figure in terracotta e che diede inizio ad una vera scuola di artisti del presepio. Il Sanmartino è inoltre l'autore di quello che è considerato uno dei maggiori capolavori della scultura mondiale, il Cristo velato (1753), scultura marmorea conservata nella cappella Sansevero in cui sono presenti anche altre pregevoli opere marmoree di Antonio Corradini (Pudicizia) e Francesco Queirolo (Disinganno).

Nel corso del XIX secolo dominano la scena le sculture bronzee e i busti di Vincenzo Gemito e Tito Angelini. Celebre all'estero è la Fonderia artistica Chiurazzi per le sculture in bronzo, alle quali si aggiunsero dopo sculture pure in marmo e ceramica. Al giorno d'oggi invece si ricorda la presenza in città di Jago, che ha scelto il rione Sanità come sede del suo laboratorio.[175]

Altre arti

Tra le numerose arti praticate in città, la porcellana di Capodimonte e il presepe napoletano emergono per tradizione storica e rinomanza internazionale.

L'origine della prima va fatta risalire al 1743, quando Carlo di Borbone fondò la Real Fabbrica di Capodimonte, con l'intento di affrancarsi dalle produzioni straniere. I modellatori napoletani raggiunsero presto livelli di assoluta eccellenza. Tradizione viva ancora oggi.[176]

L'origine del secondo è ancora più antica, in quanto il presepio a Napoli era già citato in un documento del 1025, conservato nella chiesa di Santa Maria del Presepe; molto anteriore, quindi, alla leggenda che vorrebbe il primo presepe realizzato da Francesco d'Assisi nel 1223. Nel corso dei secoli, l'arte del presepe si è intrecciata strettamente con il vissuto e l'immaginario napoletano sia colto, che popolare.[177] Il periodo di massimo splendore va fatto risalire al periodo borbonico, quando raggiunse le più alte vette artistiche.[178] Luogo focale della tradizione presepiale è via San Gregorio Armeno, dove a tutt'oggi si tiene il mercato del presepe tutto l'anno. Da ricordare come importante esponente di ambedue le arti, il pittore e modellatore Francesco Celebrano.

Grande tradizione napoletana è pure quella dell'oreficeria: arte nella quale si distinsero Carlo Giuliano, Enrico Fiore, Eugenio Avolio e suo figlio Luigi Avolio, che raggiunse l'apice in molte sculture di argento.

Altra arte, inventata e insegnata dai maestri napoletani agli stranieri, fu quella di trasformare il carapace delle tartarughe in un materiale pregiato perché decorato con oro, argento, avorio, madreperla, lacca e smalto. L'artista più celebrato e ammirato fu Giuseppe Serao, che lavorò per la famiglia reale borbonica.[179] Le opere d'arte napoletane in carapace sono esposte in molti musei e la collezione più importante è conservata nella Galleria Kugel di Parigi.[180]

Arte antica tramandata da sapienti artigiani è quella della cartapesta. I burattini napoletani sono apprezzati e ricercati dai collezionisti del mondo intero.

Teatro

Opera napoletana

Il teatro è una delle più antiche e conosciute tradizioni artistiche della città; già l'imperatore Nerone si esibiva, nel I secolo d.C., sul palco del teatro romano di Neapolis.[181]

Il secolo d'oro per il teatro napoletano moderno fu il Settecento, quando si edificarono numerosi teatri, tra i quali il già menzionato real di San Carlo.[123][182] Erano quelli gli anni della Napoli capitale della musica[183] con lo straordinario fermento dato dal conservatorio cittadino che contribuiva allo sviluppo della scuola musicale napoletana.

Oggi Napoli vanta un'ampia offerta teatrale potendo annoverare, oltre al San Carlo, anche il Mercadante, il San Ferdinando, l'Augusteo, il Sannazaro, il teatrino di corte, il teatro Bellini e numerosi altri.

Grazie a questa secolare e duratura tradizione e al cospicuo numero di teatri in città, Napoli è stata scelta come sede di importanti eventi, quale il Festival Nazionale del Teatro.

Teatro napoletano

| La maschera di Pulcinella |

|---|

Pulcinella (in figura interpretato da Eduardo De Filippo) è la maschera napoletana per eccellenza, le cui origini sono state a lungo dibattute. Sulla scorta dei più recenti studi archeologici e filologici, è tuttavia possibile affermare che essa è di origine Osca e trae le proprie radici dal personaggio di Maccus, protagonista delle antiche farse Atellane.[184] I tratti caratteriali della maschera, che divenne protagonista della commedia dell'arte, furono codificati a Napoli nel XVI secolo dall'attore Silvio Fiorillo, mentre il suo costume moderno fu opera di Antonio Petito. Pulcinella ha la caratteristica di vivere di forti contrasti: è furbo e insolente, saggio e ingenuo, servo e gentile, vigliacco e spudorato. |

Il teatro napoletano in senso stretto nasce con le opere celebrative alla corte aragonese di Jacopo Sannazaro, a cavallo tra XV e XVI secolo.

I principali attori e autori teatrali del XIX e XX secolo sono Antonio Petito, Raffaele Viviani, Vincenzo Torelli, Roberto Bracco, Eduardo Scarpetta (ideatore della "mezzamaschera" di Felice Sciosciammocca) e i figli naturali di quest'ultimo, i fratelli De Filippo:[N 14] Eduardo, Titina e Peppino.

Eduardo è senza dubbio il più rilevante di tutti, in quanto padre di una tradizione divenuta universale.[185] Intraprese un'originale attività di scrittura e recitazione teatrale, volta a portare sul palcoscenico l'anima di Napoli e dei suoi abitanti, la "napoletanità", attraverso cui evidenziare i caratteri fondamentali dell'umanità e della società contemporanea. Tra le sue commedie più importanti ricordiamo Napoli milionaria!, Il sindaco del rione Sanità, Gli esami non finiscono mai, Natale in casa Cupiello, Le voci di dentro, L'arte della commedia, Filumena Marturano e Questi fantasmi!. Le opere di Eduardo sono riportate in chiave moderna tutt'oggi, attraverso le riproposizioni cinematografiche o teatrali.