world.wikisort.org - France

Verfeil (occitan : Vrudfuèlh prononcer "Brufel") est une commune française située dans le nord-est du département de la Haute-Garonne en région Occitanie.

Pour les articles homonymes, voir Verfeil.

| Verfeil | |

Vue aérienne en 2016 | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Haute-Garonne |

| Arrondissement | Toulouse |

| Intercommunalité | Communauté de communes des coteaux du Girou |

| Maire Mandat |

Patrick Plicque 2020-2026 |

| Code postal | 31590 |

| Code commune | 31573 |

| Démographie | |

| Gentilé | Verfeillois |

| Population municipale |

3 658 hab. (2019 |

| Densité | 89 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 39′ 30″ nord, 1° 39′ 42″ est |

| Altitude | Min. 146 m Max. 273 m |

| Superficie | 41,23 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Verfeil (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Toulouse (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pechbonnieu |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.mairie-verfeil31.fr/ |

| modifier |

|

Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Lauragais, l'ancien « Pays de Cocagne », lié à la fois à la culture du pastel et à l’abondance des productions, et de « grenier à blé du Languedoc ». Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Girou, le Dagour, le ruisseau de Laragou, la Balerme, le ruisseau de Conné et par divers autres petits cours d'eau.

Verfeil est une commune rurale qui compte 3 658 habitants en 2019, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est dans l'unité urbaine de Verfeil et fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse. Ses habitants sont appelés les Verfeillois ou Verfeilloises.

Le patrimoine architectural de la commune comprend cinq immeubles protégés au titre des monuments historiques : la citadelle de Verfeil, inscrite en 1952, la porte Vauraise, inscrite en 1961, le moulin de Nagasse, inscrit en 1971, l'église Saint-Blaise, inscrite en 1979, et l'église Saint-Sernin, inscrite en 1979.

Géographie

Localisation

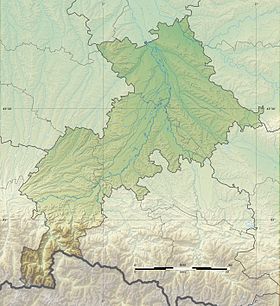

La commune de Verfeil se trouve dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie[I 1].

Elle se situe à 19 km à vol d'oiseau de Toulouse[1], préfecture du département, et à 16 km de Pechbonnieu[2], bureau centralisateur du canton de Pechbonnieu dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[I 1]. La commune est par ailleurs ville-centre du bassin de vie de Verfeil[I 1].

Les communes les plus proches[Note 1] sont[3] : Saint-Pierre (3,0 km), Bonrepos-Riquet (3,7 km), Teulat (3,9 km), Saint-Marcel-Paulel (4,5 km), Montpitol (5,3 km), Gauré (5,4 km), Lavalette (5,7 km), Garrigues (6,1 km).

Sur le plan historique et culturel, Verfeil fait partie du Frontonnais, un pays entre Garonne et Tarn constitué d'une succession de terrasses caillouteuses qui ont donné naissance à de riches terroirs, réputés pour leurs vins et leurs fruits[4].

Verfeil est limitrophe de onze autres communes donc quatre dans le département du Tarn.

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 4 123 hectares ; son altitude varie de 146 à 273 mètres[6].

Hydrographie

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[7]. Elle est drainée par le Girou, le Dagour, le ruisseau de Laragou, la Balerme, le ruisseau de Conné, Canal du Moulin, l'en Dorle, le Rieutort, le ruisseau d'Argosas, le ruisseau de Barbié, le ruisseau de Buguet, le ruisseau de Castelvert, le ruisseau de Genestière, le ruisseau de Gombaut,, constituant un réseau hydrographique de 71 km de longueur totale[8],[Carte 1].

Le Girou, d'une longueur totale de 64,5 km, prend sa source dans la commune de Puylaurens (81) et s'écoule du sud-est vers le nord-ouest. Il traverse la commune et se jette dans l'Hers-Mort à Saint-Jory, après avoir traversé 31 communes[9].

Le Dagour, d'une longueur totale de 10,2 km, prend sa source dans la commune de Caraman et s'écoule du sud-est vers le nord-ouest. Il se jette dans Le Girou sur le territoire communal, après avoir traversé 6 communes[10].

Le ruisseau de Laragou, d'une longueur totale de 13,4 km, prend sa source dans la commune de Lavaur (81) et s'écoule d'est en ouest. Il traverse la commune et se jette dans Le Girou à Gragnague, après avoir traversé 6 communes[11].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[12]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[13].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[15] complétée par des études régionales[16] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lavaur », sur la commune de Lavaur, mise en service en 1985[17] et qui se trouve à 14 km à vol d'oiseau[18],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 13,4 °C et la hauteur de précipitations de 724,9 mm pour la période 1981-2010[19]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Toulouse-Blagnac », sur la commune de Blagnac, mise en service en 1947 et à 22 km[20], la température moyenne annuelle évolue de 13,3 °C pour la période 1971-2000[21], à 13,8 °C pour 1981-2010[22], puis à 14,3 °C pour 1991-2020[23].

Milieux naturels et biodiversité

Aucun espace naturel présentant un intérêt patrimonial n'est recensé sur la commune dans l'inventaire national du patrimoine naturel[24],[25],[26].

Urbanisme

Typologie

Verfeil est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[27],[I 2],[28]. Elle appartient à l'unité urbaine de Verfeil, une unité urbaine monocommunale[I 3] de 3 658 habitants en 2019, constituant une ville isolée[I 4],[I 5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 527 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 6],[I 7].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (95,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (96,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (83,4 %), zones agricoles hétérogènes (10,1 %), zones urbanisées (3,7 %), cultures permanentes (1,6 %), eaux continentales[Note 7] (1 %), forêts (0,3 %)[29].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

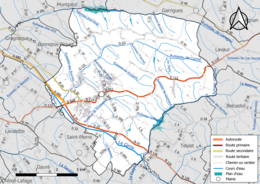

Voies de communication et transports

Voies de communication

Accès par l'autoroute A68 direction Castres et l'ancienne route nationale 112.

Transports

La ligne 376 du réseau Arc-en-Ciel relie la commune à la station Balma - Gramont du métro de Toulouse, la ligne 756 du réseau liO relie la commune à Graulhet ou à la gare routière de Toulouse, et la ligne 760 relie la commune à Castres ou à la gare routière de Toulouse également.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Verfeil est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité très faible)[30]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[31].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Dagour et le ruisseau de Laragou. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1988, 1991, 1992, 1993, 1999, 2000, 2009 et 2018[32],[30].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 90,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (88,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 298 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1 169 sont en en aléa moyen ou fort, soit 90 %, à comparer aux 98 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[33],[Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[34].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 1996, 1998, 2003, 2011 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999[30].

Toponymie

En 844, Charles le Chauve, roi de Francie occidentale depuis le traité de Verdun l'année précédente, décide de soumettre Toulouse, dont le comte, le duc Bernard de Septimanie, défie son autorité. Charles le Chauve partira en campagne dès le mois de février et en mai, il séjourne à proximité de Toulouse, à Ferrucius Villa. Depuis toujours, les historiens identifient Ferrucius Villa avec Castelferrus. Mais ce rapprochement purement paronymique est fort douteux. Castelferrus se trouve sur la rive gauche de la Garonne. Le roi venant du Puy-en-Velay n'avait clairement rien à faire sur cette rive. Ferrucius Villa désigne bien plus vraisemblablement Verfeil qui non seulement était situé sur sa route, mais en plus accueillait un palais carolingien toujours visible aujourd'hui.

Histoire

Antiquité

Il n’est pas possible de dater précisément les origines de Verfeil, mais cinq siècles avant Jésus-Christ, la région de la vallée du Girou était peuplée par des Celtes venus du Nord. Pendant la domination romaine, de nombreuses habitations (maisons ou villas) furent dressées dans la région, et il ne fait nul doute que la région connaissait une grande activité.

La forteresse médiévale

Vers le VIIIe siècle, sur la plate-forme où s'élève aujourd'hui le château, une enceinte quadrangulaire fut construite pour abriter des hommes d’armes accompagnés de leur progéniture et de leurs animaux. Quelques chaumines de paysans et d'artisans souhaitant une protection s’installèrent ensuite au pied de cette forteresse, le village grandit lentement et une église de torchis fut érigée : Verfeil était né. Les «chevaliers de Verfeil» étaient en fait des pillards qui rançonnaient les convois se rendant à Toulouse. Un accord n'intervint entre les deux parties qu'en décembre 1203.

Les guerres de religion

À partir de l'an 1000, nombreux furent les propagateurs de nouvelles doctrines religieuses dérivées du christianisme ou s'opposant violemment à lui : un des plus célèbres hérétiques, au XIIe siècle, fut le moine Henri, installé à Verfeil vers 1140 et qui y avait fait de nombreux adeptes tant dans le peuple que parmi les seigneurs.

Ce que dit Henri a beaucoup d’écho : il sait flatter les foules et son allure ajoute à son succès car au contraire des riches représentants de l’église, il arrive pieds nus et en loques. Se séparant délibérément de l'église, il rejette sacrements et prières, les cérémonies publiques dans les temples, etc...

Pour lutter contre Henri, le pape Eugène II envoie dans la région le cardinal Albéric et saint Bernard, abbé de Clairvaux, mais ce fut un échec, les seigneurs de la ville refusant d’écouter son prêche. La légende veut qu’en quittant la ville, saint Bernard murmura : « Verfeil....cité de la verte feuille.. que Dieu te dessèche. ». Par la suite, et durant sept années, les sécheresses se succédèrent dans le pays, le premier arbre qui se vêtit à nouveau de feuilles étant un figuier. C'est pourquoi les armes de la ville portent un arbre de cette espèce s'accrochant à un sol aride et dénudé.

Ce terrain fut propice au protestantisme qui s’implanta dans la région au XVIe siècle : c'est ainsi qu'en mai 1562 une troupe de soixante religionnaires Verfeillois alla renforcer les protestants toulousains qui luttaient dans cette ville. Des mesures prudentes prises par les consuls apaisèrent peu à peu les passions et le calme revint finalement dans la cité.

La Révolution française

Avant la Révolution à proprement parler, on ne déplore aucun trouble important dans la ville : elle va surtout se manifester à Verfeil sur le plan matériel et sur le plan religieux.

L’émigration fut évidemment importante dans cette ville, les notables fuyant la colère populaire, laissant derrière leurs biens, et notamment le château de la ville. Celui-ci fut sauvé de la destruction que projetaient certains candidats acquéreurs grâce à l'intervention d'un bourgeois avisé : Antoine Marie Baptistat qui remporta la vente et refusa la démolition.

Sur le plan religieux, il y a un trouble tel sur les problèmes soulevés par la constitution civile du clergé que, refusant de s'y soumettre, la plupart des prêtres du secteur préférèrent émigrer. À Verfeil-même s'installe alors un « curé constitutionnel » : Mathieu Sulpice Choussat.

La vague antireligieuse n'épargne pas tout à fait Verfeil et l'on envisagea fortement la démolition des églises. Cependant, la destruction se fit avec lenteur et réticence de sorte que l'église de Saint-Sernin-des-Rais ne fut que peu endommagée. Par contre l'église du Ramel et celle de Saint-Jean-de-Mongagne sur la route de Montpitol furent détruites.

Deux événements dramatiques marquèrent la période terrible de la Terreur à Verfeil. Tout d’abord, Dorothée Riquet de Bonrepos, mariée à Jean-Louis Emmanuel Augustin de Cambon, éminent magistrat devenu Premier Président, refusa de donner la moindre indication qui put mettre sur la trace de son mari, alors en fuite. Elle fut aussitôt arrêtée avec sa fille, puis accusée de comploter dans sa prison, condamnée à mort et exécutée le 8 Thermidor. D'autre part, Baudrique d’Escalonne, membre du Parlement de Toulouse était lui aussi recherché, mais sa mort en janvier 1793 le fit échapper aux bourreaux; ceux-ci se vengèrent alors en n’hésitant pas à guillotiner son fils aîné à peine âgé de 22 ans.

Une insurrection royaliste s'étant produite dans la Haute-Garonne et les départements limitrophes, les Verfeillois luttèrent victorieusement contre cette insurrection de Thermidor, an VII (). En effet, le 5 août, au matin, le commandant de la Garde Nationale de Lanta, bourg qui venait d'être pris par les royalistes, vint demander du secours à Verfeil. On battit alors le rappel et un détachement de soixante hommes partit donc, renforcé en cours de route par des volontaires des communes voisines. Après un violent combat, les royalistes furent vaincus et durent quitter la région.

La Seconde Guerre mondiale

Au XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale est l’événement le plus marquant de l’histoire de Verfeil. Privée de nombreux agriculteurs, soldats restés prisonniers en Allemagne, la vie y fut rude pour tous mais grâce au travail des femmes et au fait de vivre dans une région agricole, la dureté du ravitaillement, terrible en d'autres points de France, fut atténuée.

Verfeil connut également le grand problème des réfugiés avec, en 1940, l'arrivée de Belges mélangés aux réfugiés français. Puis, en 1942 l’armée allemande envahit la zone libre et Verfeil accueillit des familles juives ou leurs enfants pour les soustraire aux arrestations de la milice ou de la Gestapo. Dans le même temps, des réseaux de résistants recevaient des parachutages ou réceptionnaient des soldats alliés tentant de rejoindre l’Angleterre via l’Espagne. Ensuite, ce furent les Toulousains qui vinrent en grand nombre se réfugier dans les environs, fuyant le danger des bombardements aériens du printemps 1944.

Le , la ville fut menacée d’être brûlée par les SS qui soupçonnaient la présence d’une cache d’armes. Ne la trouvant pas, ils quittent la ville, et finiront par quitter la région à partir du 20, fuyant le débarquement allié.

Héraldique

|

Son blasonnement est : D'argent, au figuier de sinople posé sur une terrasse du même[35]. |

|---|

Politique et administration

Administration municipale

Le nombre d'habitants au recensement de 2011 étant compris entre 2 500 habitants et 3 499 habitants, le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2014 est de vingt trois[36],[37].

Rattachements administratifs et électoraux

Commune faisant partie de la troisième circonscription de la Haute-Garonne de la communauté de communes des Coteaux du Girou et du canton de Pechbonnieu (avant le redécoupage départemental de 2014, Verfeil était le chef-lieu de l'ex-canton de Verfeil).

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

En , la démission de 13 élus, soit plus d'un tiers du conseil municipal, provoque des élections anticipées les 5 et .

Démographie

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[39]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[40]. En 2019, la commune comptait 3 658 habitants[Note 8], en augmentation de 8,1 % par rapport à 2013 (Haute-Garonne : +7,81 %, France hors Mayotte : +2,17 %). |

| selon la population municipale des années : | 1968[43] | 1975[43] | 1982[43] | 1990[43] | 1999[43] | 2006[44] | 2009[45] | 2013[46] |

| Rang de la commune dans le département | 46 | 52 | 54 | 59 | 64 | 63 | 66 | 64 |

| Nombre de communes du département | 592 | 582 | 586 | 588 | 588 | 588 | 589 | 589 |

Proche de l'agglomération toulousaine, Verfeil tend à devenir une banlieue résidentielle de Toulouse, comme le montre la forte croissance de sa population depuis trente ans.

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 1 425 ménages fiscaux[Note 9], regroupant 3 641 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 24 880 €[I 8] (23 140 € dans le département[I 9]). 58 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 10] (55,3 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 10] | 6 % | 5,1 % | 6,4 % |

| Département[I 11] | 7,7 % | 9,6 % | 9,3 % |

| France entière[I 12] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 2 298 personnes, parmi lesquelles on compte 77,7 % d'actifs (71,3 % ayant un emploi et 6,4 % de chômeurs) et 22,3 % d'inactifs[Note 11],[I 10]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Toulouse, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 4],[I 13]. Elle compte 817 emplois en 2018, contre 706 en 2013 et 654 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 1 658, soit un indicateur de concentration d'emploi de 49,3 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 62,3 %[I 14].

Sur ces 1 658 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 336 travaillent dans la commune, soit 20 % des habitants[I 15]. Pour se rendre au travail, 86,8 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 5,7 % les transports en commun, 3,7 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,8 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 16].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

348 établissements[Note 12] sont implantés à Verfeil au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 13],[I 17].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 348 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 30 | 8,6 % | (5,7 %) |

| Construction | 50 | 14,4 % | (12 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 91 | 26,1 % | (25,9 %) |

| Information et communication | 6 | 1,7 % | (4,1 %) |

| Activités financières et d'assurance | 13 | 3,7 % | (3,8 %) |

| Activités immobilières | 14 | 4 % | (4,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 61 | 17,5 % | (19,8 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 48 | 13,8 % | (16,6 %) |

| Autres activités de services | 35 | 10,1 % | (7,9 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 26,1 % du nombre total d'établissements de la commune (91 sur les 348 entreprises implantées à Verfeil), contre 25,9 % au niveau départemental[I 18].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[47] :

- Perver, supermarchés (9 035 k€)

- Societe Equipements Infra, travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (3 401 k€)

- Soc D'expl ETS Algans, entretien et réparation de véhicules automobiles légers (1 141 k€)

- SARL Du Grand Faubourg, entretien et réparation de véhicules automobiles légers (1 080 k€)

- All For TP, commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (1 044 k€)

Agriculture

La commune est dans le Lauragais, une petite région agricole occupant le nord-est du département de la Haute-Garonne, dont les coteaux portent des grandes cultures en sec avec une dominante blé dur et tournesol[48]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 14] sur la commune est l'exploitation de grandes cultures (hors céréales et oléoprotéagineuses)[Carte 5].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 94 | 58 | 47 | 50 |

| SAU[Note 15] (ha) | 3 295 | 2 573 | 2 281 | 2 533 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 94 lors du recensement agricole de 1988[Note 16] à 58 en 2000 puis à 47 en 2010[50] et enfin à 50 en 2020[Carte 6], soit une baisse de 47 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 57 % de ses exploitations[51],[Carte 7]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 3 295 ha en 1988 à 2 533 ha en 2020[Carte 8]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 35 à 51 ha[50].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Barthélemy du Ramel[52].

Le patrimoine

Les portes

Autrefois, quatre portes permettaient de passer les remparts entourant la ville, dont 2 étaient fortifiées. Ces deux portes sont encore debout : il s’agit de la porte Tolosane et de la porte Vaureze.

- La porte Vaureze (ou Vauraise) doit son nom au fait qu’elle est orientée vers Lavaur. Flanquée de deux poivrières encadrant un fronton renaissance, elle comportait à l’époque un pont-levis. En 1593, il fut décidé de la rehausser et de construire une salle au-dessus du passage. Elle est classée Monument historique depuis 1961[53].

- La porte toulousaine, tournée vers Toulouse, était à l’origine semblable à la porte Vauraise. L’état actuel résulte des transformations de la cité au début du XIXe siècle. En 1830, l’inscription « Liberté Ordre public » fut placée en haut de la porte, remplaçant les armoiries de la ville commandées en 1593 au sculpteur toulousain Jan Alaman et martelées lors de la Révolution.

- La porte Vaureze

- La porte toulousaine

Le château ou citadelle

Le château de Verfeil, qui couvre plus de trois mille mètres carrés fut probablement construit au VIIIe siècle. Sa situation dominante au-dessus du bourg lui permettait d’en assurer la protection. Simon de Montfort le donna à l'évêque de Toulouse en 1214. Remanié par l'archevêque Pierre Dumoulin (1439-1451). Le château devint citadelle et faillit disparaître totalement : mal entretenu, dégradé et découronné, il devait être démoli entièrement, peu après la Révolution, par des entrepreneurs peu scrupuleux qui projetaient d’en vendre les débris comme matériaux. Antoine Marie Baptistat, citoyen de Verfeil, après avoir obtenu l'appui de quelques autres habitants, fit les démarches nécessaires et acheta le château pour le diviser et le répartir entre ceux qui le soutenaient. Il est inscrit au titre des monuments historiques[54].

L’église Saint-Blaise

L’église Saint-Blaise a été bâtie au début du XVIe siècle : le travail fut commandé le par les consuls. Le clocher, tour octogone à trois étages sur un massif rectangulaire fut construit de 1530 à 1554.

Certains archevêques voulurent ensuite enrichir cette église qui était celle de leur fief principal et on l’unit ainsi au château par un arc de pierre.

Plusieurs peintures de Gabriel Beringuier (peintre toulousain, 1843-1913) ornent le chœur. Sur le mur nord de l'abside les trois premiers pans représentent La Pâque selon l'ancien Testament et sur les trois pans du mur sud c'est la Communion de Marie qui est représentée. Au bas du maître autel on a le Portement de Croix avec à gauche l'Annonciation et à droite la Naissance du Christ.

Sur le maître-autel figurent huit théologiens sur huit panneaux peints à l'huile sur bois, avec de gauche à droite saint Grégoire, saint Hieronymus, saint Franciscus Silesius, saint Dominique, saint Bernard, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin et saint Ambroise. Les vitraux du chœur sont du maître verrier Paul Chalon qui travailla au XIXe siècle à la restauration des vitraux de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. La nef et les voûtes ont été peintes par La famille Ceroni, peintre et décorateur toulousain itinérants d'origine italienne, spécialisés dans la quadratura, qui travaillèrent dans le Sud-Ouest de la France au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. On leur doit les décors de la Cathédrale Saint-Alain de Lavaur et de l'église Saint-Jérôme de Toulouse.

Le , en début d'après-midi et alors que rien ne semblait faire prévoir ce sinistre, le clocher s'effondra sur lui-même écrasant tout le fond de l'église. Il n'y eut heureusement aucune victime. Il fut alors décidé que l'on le rebâtirait dès que possible : malheureusement faute d'argent on dut se contenter de rebâtir un seul étage au lieu des trois du passé et on ne revit plus l'horloge. Cependant, la cloche du XVe siècle a résisté à la chute.

Cette église est inscrite monument historique depuis 1979[55]. La cloche est classée monument historique à titre objet depuis 1942[56], ainsi qu'une Vierge de Pitié en bois peint et doré du XVe ou XVIe siècle depuis 1975 (non retrouvée en 2002)[57].

- Vue de Saint-Pierre.

- La façade promenade Jean Jaurès

- Vue de la place de la Victoire

- Le portique d'entrée

- Le maître-autel

- Le plafond

La Croix Digne

« La Croix Digne » était un reliquaire en forme de croix processionnelle, commandé en 1467 par les consuls de l'époque à Pierre de Clusel, orfèvre toulousain, qui abritait une parcelle de la vraie Croix peut-être rapportée par un chevalier de la région ayant pris part aux Croisades.

Ce chef-d'œuvre n'a pas échappé aux fureurs de la Révolution et aux besoins de métaux précieux et la Croix Digne a donc disparu mais un fac-similé de l'ancienne croix fut réalisé en 1820.

Il était attribué à cette croix une vertu protectrice favorable aux personnes, éloignant les calamités et les chassant, surtout les menaces de la foudre et les dévastations de la grêle. Par suite et jusqu'à une période encore proche, en cas d'orage menaçant, le curé sortait cette Croix sur le seuil de l'église.

Les maisons à corondage

Le centre historique a gardé plusieurs maisons du XVIe siècle, typiques de architecture de cette époque avec le bois apparent dite à corondage (nom donné dans la région toulousaine au colombage du XVIe siècle)[58], notamment celle du "Lieutenant de juge".

L’église Saint-Sernin-des-Rais et son enclos

À deux kilomètres de Verfeil, en direction de Lavaur, se trouve le cimetière des Petites Filles modèles immortalisées par la comtesse de Ségur, et de leur famille, les Malaret.

Les tombes des Malaret sont dans un enclos à part, entouré d'une grille et dominé par une croix. De gauche à droite :

- Madeleine de Malaret (petite-fille de la comtesse de Ségur)

- Louis Napoléon de Malaret (frère de Madeleine) et Paul de Malaret (neveu de Camille et Madeleine)

- Camille de Malaret (petite-fille de la comtesse de Ségur) et son fils Paul Belot

- Le Baron Paul de Malaret et son épouse Nathalie (fille de la comtesse de Ségur).

En face se trouve l'église de Saint-Sernin-des-Rais au clocher-mur de style toulousain. C'était une annexe de l'église Saint-Blaise de Verfeil. Elle comporte six chapelles et son clocher avait cinq cloches. Elle daterait de l'an 1604. Elle abritait certains objets comme une croix en argent, un reliquaire façon argent. L'ensemble a été inscrit aux monuments Historiques en 1986.

- Vue aérienne de Saint-Sernin-des-Rais

- Saint-Sernin-des-Rais

- Le clocher-mur

- Tombes des Petites Filles modèles

Le moulin de Nagasse

- La tour nord

- Façades nord-est et sud-est

- L'arrivée d'eau sur le côté sud-est

Vie pratique

Services publics

Enseignement

Verfeil dispose de deux écoles et d'un collège. Une école publique allant de la maternelle au CM2, et une autre privée l'école Sainte-Thérèse allant aussi de la maternelle au CM2. Il y a aussi un collège, le collège Jean-Gay. Après la 3e, les élèves se dirigent sur Toulouse (lycée Saint-Sernin, Raymond-Naves ou Ozenne) ou sur Lavaur.

Culture

- L'école de danse Fever Dance enseigne les disciplines rock, salsa, country, zumba, Modern' Line Dance, tango argentin, hip-hop, danses de salon.

- L'Association Parta'Jeu[59] promeut le jeu et les activités de loisirs comme médiateurs culturels, sociaux et éducatifs, Le Jeu pour Tous : soirées jeux adultes et familles, animations ludiques, prêts.. Elle gère et anime une ludothèque associative en partenariat avec la municipalité de Verfeil et la CAF 31 : La Ludothèque est ouverte au public depuis au 1A, Avenue des Ecoles.

Les événements

- La bourse toutes collections en mars

- Le Festival des musiques de l'âme en avril

- Le Salon du Livre et de la BD en mai

- Concert « 31 Notes d'été » généralement en juillet

- La Foire à Tout en septembre

- Le trail du cassoulet en octobre

- Les théâtrales de Verfeil en novembre

- Le Marché de l'Avent, dernier dimanche de novembre

Activités sportives

- Verfeil compte de nombreux clubs de sports : basket-ball, tennis, football, voile.. Et possède une piscine municipale,

- Club de rugby à XV Union sportive verfeilloise évoluant dans le Championnat honneur Midi-Pyrénées saison 2020-2021[60].

- Le Club de tennis participe à de nombreuses compétitions durant l'année, et organise un tournoi tennis open (adulte et enfant (magic circuit)) la dernière semaine d'août durant 15 jours.

- Le club de voile est un des plus importants de la région.

Écologie et recyclage

Personnalités liées à la commune

- Bernard de Clairvaux

- La comtesse de Ségur via Les Petites Filles modèles

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes de la Haute-Garonne

- Championnat de France de 3e division fédérale

Liens externes

- Mairie

- Office de tourisme de Verfeil

- Site officiel de la communauté de communes des Coteaux du Girou

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[14].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[49].

- Cartes

- « Carte hydrographique de Verfeil » sur Géoportail (consulté le 5 novembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Verfeil » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Verfeil » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Verfeil » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Verfeil » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Verfeil » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Verfeil » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Verfeil et Toulouse », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Verfeil et Pechbonnieu », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Verfeil », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 309-310.

- Carte IGN sous Géoportail

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Verfeil », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « le Girou »

- Sandre, « le Dagour »

- Sandre, « le ruisseau de Laragou »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Lavaur - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Verfeil et Lavaur », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Lavaur - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Verfeil et Blagnac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Toulouse-Blagnac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Toulouse-Blagnac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Toulouse-Blagnac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Verfeil », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Verfeil », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune de Verfeil », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Verfeil », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans la Haute-Garonne », sur www.haute-garonne.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Verfeil », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Denis-François Gastelier de La Tour, Armorial des États de Languedoc, Paris, Vincent, , 248 p. (lire en ligne).

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2014 », sur interieur.gouv.fr (consulté le ).

- https://www.ladepeche.fr/article/2016/08/17/2402333-vers-des-elections-anticipees-a-verfeil.html,

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Entreprises à Verfeil », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Verfeil - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département de la Haute-Garonne » (consulté le ).

- Eglise Saint-Barthélemy - Eglises et patrimoine religieux de France

- Notice no PA00094658, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00094654, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église Saint-Blaise », notice no PA00094655, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Cloche de l'église », notice no PM31001026, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Vierge de Pitié », notice no PM31001027, base Palissy, ministère français de la Culture.

- M. G. Lafaille; Annales de la ville de Toulouse depuis la réünion de la Comté de Toulouse à la Couronne : avec un Abrégé de l'ancienne histoire de cette ville et un Recueil de divers titres et actes pour servir de preuves ou d'éclaircissement à ces Annales; Guillaume-Louïs Colomyez, 1701 - p. 157.

- « Parta'jeu », sur Association Parta'Jeu (consulté le ).

- « Compétitions & Résultats - Fédération Française de Rugby », sur Compétitions - FFR (consulté le ).

- Portail des communes de France

- Portail de la Haute-Garonne

На других языках

[de] Verfeil (Haute-Garonne)

Verfeil ist eine Gemeinde mit 3658 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie liegt auf einem Hügel am Talrand des Flusses Girou.[en] Verfeil, Haute-Garonne

Verfeil (French pronunciation: [vɛʁfɛj]; Occitan: Vrudfuèlh) is a commune in the Haute-Garonne department in southwestern France.[es] Verfeil (Alto Garona)

Verfeil (en occitano Verfuèlh) es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Toulouse. Es el chef-lieu y mayor población del cantón de Verfeil.- [fr] Verfeil (Haute-Garonne)

[ru] Верфей (Верхняя Гаронна)

Верфе́й (фр. Verfeil, окс. Vrudfuèlh) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Верфей. Округ коммуны — Тулуза.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии