world.wikisort.org - Deutschland

Friedberg ist eine Stadt im bayerisch-schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg und grenzt an den Osten der Stadt Augsburg. Sie ist eine von 13 sogenannten leistungsfähigen kreisangehörigen Gemeinden in Bayern.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Bayern | |

| Regierungsbezirk: | Schwaben | |

| Landkreis: | Aichach-Friedberg | |

| Höhe: | 514 m ü. NHN | |

| Fläche: | 81,25 km2 | |

| Einwohner: | 30.056 (31. Dez. 2021)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 370 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 86316 | |

| Vorwahlen: | 0821, Bachern: 08208 | |

| Kfz-Kennzeichen: | AIC, FDB | |

| Gemeindeschlüssel: | 09 7 71 130 | |

| LOCODE: | DE FBE | |

| Stadtgliederung: | 22 Gemeindeteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Marienplatz 5 86316 Friedberg | |

| Website: | ||

| Erster Bürgermeister: | Roland Eichmann (SPD) | |

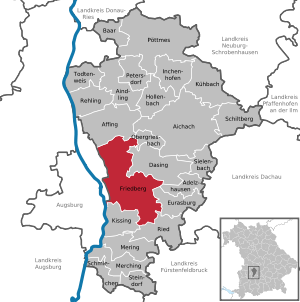

| Lage der Stadt Friedberg im Landkreis Aichach-Friedberg | ||

| ||

Geographie

Das Stadtgebiet liegt fast vollständig am Westrand des tertiären Donau-Isar-Hügellandes an der Lechleite, wo der Lech sich als Gletscherschmelze in der Riss-Eiszeit ein breites Bett schuf.

Stadtgliederung

Friedberg hat 22 Gemeindeteile (in Klammern ist der Siedlungstyp angegeben):[2][3]

- Bachern (Pfarrdorf)

- Bestihof (Weiler)

- Derching (Pfarrdorf)

- Dickelsmoor (Siedlung)

- Friedberg (Hauptort)

- Gagers (Weiler)

- Griesbachmühle (Weiler)

- Haberskirch (Pfarrdorf)

- Harthausen (Kirchdorf)

- Heimatshausen (Dorf)

- Hügelshart (Kirchdorf)

- Ottmaring (Pfarrdorf)

- Ottoried (Einöde)

- Paar (Pfarrdorf)

- Rederzhausen (Kirchdorf)

- Rettenberg (Weiler)

- Rinnenthal (Kirchdorf)

- Rohrbach (Kirchdorf)

- Stätzling (Pfarrdorf)

- Wiffertshausen (Kirchdorf)

- Wittenberg (Einöde)

- Wulfertshausen (Pfarrdorf)

Nachbargemeinden

An das Stadtgebiet Friedberg grenzen Augsburg, Affing, Obergriesbach, Dasing, Adelzhausen, Eurasburg, Ried und Kissing.

Geschichte

Siedlungsspuren auf dem Friedberger Stadtgebiet aus der Römerzeit sind durch archäologische Befunde von Töpfereien bzw. Ziegeleien in den Gemeindeteilen Hügelshart, Rohrbach (hier ab dem letzten Drittel des 3. Jahrhunderts n. Chr.), Stätzling (hier Ende 3. bis Ende 4. Jahrhundert n. Chr.) und Wulfertshausen nachgewiesen.[4]

Urkundlich das erste Mal erwähnt wurde das Städtchen in einem Schutzbrief des Staufers Konradin zusammen mit dem Herzog Ludwig II. an die Bürger der Stadt Augsburg des Jahres 1264: In ihm ist die Errichtung einer Burg Fridberch angekündigt, die fortan als Grenz- und Zollsicherung des Herzogtums Bayern gegenüber Schwaben und der freien Reichsstadt Augsburg dienen sollte. Diese Funktion bedeutete bald Ärger mit den mächtigen Augsburgern, die erstmals im Jahre 1396 die Stadt niederbrannten. Ihre Lage brachte der Stadt oftmals Probleme ein, da die nicht seltenen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Bayern und Augsburg bzw. Schwaben meist auf dem Rücken der Stadt ausgetragen wurden. Im Jahr 1485 wird in Friedberg Balthasar Hubmaier, eine führende Täuferpersönlichkeit der Reformationszeit, geboren.

Ein Aufschwung kam erst, nachdem Herzogin Christine von Lothringen die Friedberger Burg 1568 zu ihrem Witwensitz erkor, was die Stadt in einen Mittelpunkt des bayerischen Hoflebens verwandelte. Im folgenden Jahrhundert jedoch wurde dieser blühenden Zeit ein abruptes Ende bereitet: 1599 wütete die Pest furchtbar in der Stadt, und im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt gleich zweimal von den Schweden völlig vernichtet. Bis auf die Burg und die Stadtmauer ist heute kein Gebäude älter als das Rathaus, das kurz nach Kriegsende erbaut wurde. In den folgenden Jahren blühte die Friedberger Wirtschaft wieder mit Macht auf, als die zahlreich in Erscheinung getretenen Uhrmacher die Stadt wieder zu einem Mittelpunkt machten: Friedberg war damals vielen Uhrliebhabern ein Begriff, und Friedberger Uhren sind heute noch begehrt. 1753 wurde die Wallfahrtskirche Herrgottsruh errichtet, die mit zu den schönsten Kirchen des bayerischen Rokoko gehört. Von 1754 bis 1768 wurde vom bayerischen Kurfürsten Max III. Joseph im Friedberger Schloss eine Fayencemanufaktur betrieben. Im 19. Jahrhundert war Friedberg vor allem Nutznießer der drängenden Wohnungsnot im prosperierenden Augsburg.

Von 1938 bis 1945 existierte das NSV-Kindergärtnerinnen- und Hortnerinnen-Seminar Friedberg bei Augsburg[5], geleitet von der Jugendleiterin Maria Krawinkel.

Die beiden Weltkriege überstand die Stadt ohne größeren Schaden. Bis zu dessen Auflösung im Jahr 1972 war Friedberg Kreisstadt des Landkreises Friedberg.

Eingemeindungen

Im Rahmen der Gebietsreform in Bayern wurde am 1. Januar 1970 die Gemeinde Wiffertshausen eingegliedert.[6] Am 1. Januar 1974 kamen die bisherige Gemeinde Paar und der Hauptteil der aufgelösten Gemeinde Harthausen hinzu. Ottmaring, Rederzhausen und Wulfertshausen sowie Gebietsteile der aufgelösten Gemeinden Derching und Stätzling folgten am 1. Mai 1978.[7]

Einwohnerentwicklung

Friedberg ist die sechstgrößte Stadt Bayerisch-Schwabens.[8] Beim Zensus am 9. Mai 2011 zählte Friedberg 28.640 Einwohner. Am 31. Dezember 2019 lebten in Friedberg 29.979 Bürger. Zwischen 1988 und 2019 wuchs die Stadt von 25.668 auf 29.979 um 4.311 Einwohner bzw. um 16,8 %.

Politik

Stadtrat

Der Friedberger Stadtrat setzt sich aus dem Ersten Bürgermeister und 30 Stadträten zusammen.[9] Zum Nachfolger des seit 2002 amtierenden Ersten Bürgermeisters Peter Bergmair wurde in der Stichwahl am 30. März 2014 Roland Eichmann (SPD) gewählt, nachdem im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht hatte.[10][11] Bergmair war nicht erneut zur Wahl angetreten. 2020 setzte sich Roland Eichmann (SPD) im ersten Wahlgang mit 52,08 %[12] gegenüber den anderen Kandidaten durch.[13]

- SPD: 5

- Grüne: 5

- FDP: 1

- Parteifrei: 3

- ÖDP: 1

- FW: 3

- CSU: 12

| Parteien | 2020[14] | 2014 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Anteil | Sitze | ±Anteil | ±Sitze | Anteil | Sitze | |

| CSU | 39,14 % | 12 | −3,9 % | −1 | 43,0 % | 13 |

| SPD | 17,55 % | 5 | −5,7 % | −2 | 23,2 % | 7 |

| Grüne | 16,67 % | 5 | +7,7 % | +2 | 9,0 % | 3 |

| FW | 8,94 % | 3 | +1,4 % | +1 | 7,5 % | 2 |

| Parteifreie | 8,99 % | 3 | −2,4 % | ±0 | 11,4 % | 3 |

| FDP | 3,88 % | 1 | +1,1 % | ±0 | 2,8 % | 1 |

| ÖDP | 4,83 % | 1 | +1,6 % | ±0 | 3,2 % | 1 |

| Wahlbeteiligung | 62,27 % | +4,37 % | 57,9 % | |||

Wappen

Mit der Gründung der Stadt Friedberg im Jahre 1264 wurde auch ein Siegel verliehen, das dem heutigen Wappen sehr ähnlich war. Im Jahre 1297 wird das Wappen erstmals urkundlich erwähnt, es handelt sich damit um eines der ältesten Wappenbilder Bayerns.[15]

|

Blasonierung: „In Blau auf grünem Sechsberg ein rotes Tatzenkreuz, beseitet von zwei abgewandten wachsenden silbernen Lilienstängeln.“[16] |

| Wappenbegründung: Die Darstellung des Sechsberges deutet auf die Ansiedlung im Hügelland hin, wobei der blaue Hintergrund eine Verbindung zum Herzogtum Bayern und zum Haus Wittelsbach herstellt. Das mittig angeordnete Kreuz symbolisiert den Marktfrieden und bezieht damit auch den Stadtnamen mit ein. Die Gerichtsbarkeit bzw. Rechtsprechung in Friedberg wird mit den beidseitig angeordneten Lilien versinnbildlicht.[17] |

Städtepartnerschaften

Es gibt fünf Partnerstädte:

Italien: Völs am Schlern, Südtirol, seit 1964

Italien: Völs am Schlern, Südtirol, seit 1964 Österreich: Friedberg, Steiermark, seit 1966

Österreich: Friedberg, Steiermark, seit 1966 Frankreich: Bressuire, seit 1992

Frankreich: Bressuire, seit 1992 Vereinigtes Königreich: Chippenham, England, seit 1992

Vereinigtes Königreich: Chippenham, England, seit 1992 Vereinigte Staaten: Städtepartnerschaft Friedberg-La Crosse, seit 2002[18]

Vereinigte Staaten: Städtepartnerschaft Friedberg-La Crosse, seit 2002[18]

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Museen

- Schlossmuseum Friedberg mit vielen bestens erhaltenen Friedberger Uhren

Bauwerke

- Schloss Friedberg (1257 erbaut, heutiges Gebäude größtenteils aus dem 16. Jahrhundert)

- Rathaus (um 1680), erbaut von einem Schüler des Elias Holl

- Pfarrkirche St. Jakob (1871–1872)

- Wallfahrtskirche „Unseres Herrn Ruhe“ (1731–1753), einer der schönsten Rokokobauten in Bayern

- Marienbrunnen mit Pestsäule auf dem Marienplatz (um 1600)

- Kirche St. Stephan, (1698)

- Kirche St. Afra im Felde (1710). An dieser Stelle soll die Heilige Afra den Märtyrertod gestorben sein.

- Wallfahrtskapelle Maria Alber (1686)

- Historische Stadtmauer (1409)

- Pallottikirche (1955 erbaut, 2013 umgestaltet) mit einer Gedenktafel für den Pazifisten und Pallottinerpater Franz Reinisch, der den Eid auf Hitler verweigerte und deswegen 1942 in Brandenburg-Görden ermordet wurde[19]

- St. Georg (Rettenberg)

Regelmäßige Veranstaltungen

- Friedberger Zeit (auch Altstadtfest genannt), eine der größten historischen Veranstaltungen Schwabens. Alle drei Jahre, nächster Termin ist 2022.

- Skatertag (jeweils an einem Sonntag, Ende Mai)

- Christkindlmarkt „Friedberger Advent“

- Friedberger Volks- und Heimatfest, jährlich Anfang – Mitte August auf dem Volksfestplatz

- Friedberger Musikwettbewerb in der „Friedberger Schule für Musik“, gesponsert vom Lions-Club

- verkaufsoffener Marktsonntag, viermal jährlich (März: Judikamarkt, Juni: Johannimarkt, September: Matthäusmarkt, November: Martinimarkt) in der Friedberger Altstadt

- Seifenkistenrennen

- Friedberger Halbmarathon im September, erstmals durchgeführt 2003

- Friedberger Faschingsumzug[20] mit anschließender Feier in Friedberger Tiefgarage Ost (organisiert vom Jugendclub Friedberg e. V.[21]), jährlich am Faschingsdienstag.

Sport

- Die Männermannschaft der Volleyballer des TSV Friedberg spielt in der 3. Deutschen Volleyball-Bundesliga.

- Die Männermannschaft der Handballer des TSV Friedberg spielt in der Bayernliga.

- Die Männermannschaft der Judoka der Sportfreunde Friedberg kämpft in der Landesliga.[22]

- Seit 2009 hat der TSV Friedberg eine äußerst erfolgreiche Sportakrobatik Gruppe, unter anderem mit deutschen Vizemeistern.

- Über die Grenzen von Friedberg hinaus bekannt ist der Friedberger Baggersee (Größe: ca. 450 x 430 m; Wasserfläche: ca. 18 ha) mit seinem Wasserskilift. Parkplätze, große Liegewiesen, Beach-Volleyball, Kinderstrand, sanitäre Anlagen, Restaurant, Kiosk und Wasserwachtstation sind vorhanden.

- Seit 2002 findet jährlich das Event Friedberg bewegt sich statt.

- Darüber hinaus gibt es in Friedberg zwei ortsansässige Fußballmannschaften: den TSV Friedberg und die Sportfreunde Friedberg.

Wirtschaft und Infrastruktur

Unternehmen

Die wirtschaftliche Situation in Friedberg stützt sich vor allem auf den Kleinhandel sowie auf das Möbelhaus Segmüller, welches seine Hauptfiliale und Polstermöbelfabrik in Friedberg unterhält. Große Unternehmer sind auch Tenneco (Herstellung von Kolbenringen und Zylinderlaufbuchsen) und die Großbäckerei Landbäckerei Ihle.

Bildung

| Name | Schulart | hauptamtliche Lehrkräfte | Schüler (SJ 2018/2019) |

Besondere Angebote |

|---|---|---|---|---|

| Grundschule Friedberg-Süd | Grundschule | 18[23] | 264[23] | Offene Ganztagesschule[24] |

| Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg | Grundschule | 22[25] | 347[25] | Chor, AG Orff, Kreativ Gruppe, Ganztagsklasse, Streitschlichter[26] |

| Vinzenz-Pallotti-Schule – Sonderpädagogisches Förderzentrum Friedberg | Förderschule | 35[27] | 231[27] | Ganztagsklassen, Verlängerte Nachmittagsbetreuung, Offene Ganztagsschule, MSD & MSH, Sonderpädagogische Beratungsstelle[28] |

| Mittelschule Friedberg | Mittelschule | 36[29] | 391[29] | Offene Ganztagesschule, M-Klassen[30] |

| Konradin Realschule | Realschule | 53[31] | 785[31] | Offene Ganztagsschule, Erasmus +, Theater, Orchester, Band, Artistik, Imkerei[32] |

| Staatliches Gymnasium Friedberg | Gymnasium | 62[33] | 760[33] | Offene Ganztagsschule, Diverse Profilkurse und AG's |

| Staatl. Fachoberschule Friedberg | Fachoberschule | 57[34] | 837[34] | iPad-Klassen[35] |

| Staatl. Berufsoberschule Friedberg | Berufsoberschule | 1[36] | 64[36] | - |

| Pastoraltheologisches Institut

(Hochschule, 1961 gegründet) |

Pastoraltheologisches Institut (PthI) | keine Daten | keine Daten | keine Daten |

Verkehr

Die Stadt liegt an der Bahnstrecke Augsburg–Ingolstadt (Paartalbahn). Vom Augsburger Hauptbahnhof führt die Straßenbahnlinie 6 der AVG über die Augsburger Stadtteile Textilviertel, Herrenbach und Hochzoll nach Friedberg-West. Die Buslinie 200 (Stadtbus Friedberg) verbindet die Innenstadt (Friedberg Ost – Friedberg Süd – Friedberg Bahnhof – Friedberg West) sowohl mit der Paartalbahn als auch mit der Straßenbahnlinie 6. Darüber hinaus verkehren viele Regionalbuslinien des AVV vom Friedberger Stadtgebiet in die Stadtteile sowie ins Umland.

Über die Bundesautobahn 8 ist Friedberg wie folgt zu erreichen: Ausfahrt 74a – Friedberg (Bayern) – Kreisstraße AIC 25-neu, die zur Kreuzung Bundesstraße 300 im Stadtgebiet führt.

Persönlichkeiten

Ehrenbürger der Stadt Friedberg

- 1860: Cäsar Widder, Königlicher Landrichter, kümmerte sich um das Schulwesen und gründete ein Spital

- 1913: Kaspar Wieland, 1. Bürgermeister und Landtagsabgeordneter

- 1916: Josef Probst, Königl. Geistlicher Rat und Stadtpfarrer von St. Jakob (1891–1919)

- 1920: Karl Brennfleck, Bezirksamtmann von 1895 bis 1923

- 1930: Robert Hartl, Ehrenbürgermeister (im Amt 1914 bis 1932) und Kreisbranddirektor

- 1957: Karl Lindner, 1. Bürgermeister (Januar bis Juni 1933 und April 1945 bis Januar 1946) und Landrat des Altlandkreises Friedberg

- 1972: Christian Wallenreiter (1900–1980), Intendant des Bayerischen Rundfunks

- 1991: Georg Fendt, Landtagsabgeordneter (1966–1990) und 2. Bürgermeister

- 2004: Albert Kling, 1. Bürgermeister von 1978 bis 2002

- 2014: Reinhard Pachner (* 1944), Kreisrat, Stadtrat, 2. Bürgermeister sowie von 2002 bis 2013 Landtagsabgeordneter

- 2016: Theodor Körner (1941–2018), Kreis- und Stadtrat, Landrat von Juli 1989 bis April 2002

Söhne und Töchter der Stadt

- Afra von Augsburg († 304), christliche Märtyrerin (auf dem Gebiet der Stadt, zur Geburt war Friedberg noch nicht gegründet)

- Balthasar Hubmaier (1485–1528), katholischer Priester, Waldshuter Reformator und führende Persönlichkeit der Täuferbewegung

- Hans Kießling (16. Jahrhundert), Maurer und Diakon der Augsburger Täufergemeinde

- Anton Ginther (1655–1725), katholischer Dekan und Autor geistlicher Werke

- Anna Maria Peter (1670–1718), (nicht leibliche) Großmutter von Wolfgang Amadeus Mozart

- Johann Caspar Öberl (1700–1767), Barockbildhauer

- Maria Aleydis Zech (1713–1773), Zisterzienserin und Äbtissin der Reichsabtei Heggbach

- Karl Klocker (1748–1805), Benediktiner und letzter Abt des Klosters Benediktbeuern

- Hans Segmüller, Gründer des gleichnamigen Einrichtungsunternehmens

- Andreas Klaus (* 1937), Motorradrennfahrer

- Dieter Ludwig Scharnagl (1941–2015), Motorsport-Journalist

- Helmut-Maria Glogger (1947–2016), Schweizer Journalist und Autor

- Anton Losinger (* 1957), Weihbischof

- Michael Fuchs-Gamböck (* 1965), Redakteur und Autor

- Firat Arslan (* 1970), Boxer

- Birgit Adam (* 1971), Literatur- und Kommunikationswissenschaftlerin

- Claus Reichel (* 1986), Filmproduzent

- Nikolai Link (* 1990), Handballspieler

- Marco Richter (* 1997), Fußballspieler

- Lukas Petkov (* 2000), Fußballspieler

Literatur

- Nikola Becker: 1945 – Kriegsende in Friedberg. Likias Verlag, Friedberg 2016, ISBN 978-3-9817006-5-7.

- Alice Arnold-Becker (Hrsg.): Friedberg – Grenzstadt am Lech. Likias Verlag, Friedberg 2014, ISBN 978-3-9817006-0-2.

- Volker Babucke, Christian Bollacher, Wolfgang Czysz, Ursula Ibler, Regine Nägele: Ausgegraben. Archäologie am Friedberger Lechrain. Schriften des Heimatvereins Friedberg 6. Likias Verlag, Friedberg 2012, ISBN 978-3-9812181-5-2.

- Franz Schaffer, Horst Güttler: Sozialtopographie der Altstadt: die Bevölkerungsentwicklung bei Deutschen und Ausländern, eine Kartendokumentation über den Altstadtbereich von Friedberg, Bayern. Augsburg 1982.

- Karen Eva Noetzel: Friedberg im Nationalsozialismus: ein Stadtführer. Friedberg 2005.

- Karen Ostertag, Manfred Dilling: Stadt-Ansichten Friedberg. Text: Hubert Raab, Augsburg 1986.

- Regine Nägele: Die Friedberger Mozartin. Friedberg 2005.

- Sebastian Hiereth: Die Landgerichte Friedberg und Mering. Historischer Atlas von Bayern/Teil Schwaben, 1. Kommission für bayerische Landesgeschichte, München 1952.

- Wolfgang Wüst: Friedberg als bayerische Landstadt. In: Stadtbuch Friedberg, Bd. 1, hrsg. v. Stadt Friedberg, Friedberg/Bayern 1991, S. 192–211.

Weblinks

- Stadt Friedberg – (offizielle Site)

- Museum im Wittelsbacher Schloss – (Stadt Friedberg)

- Wittelsbacher Schloss Friedberg

- Friedberg (Bayern): Amtliche Statistik des Bayerischen Landesamtes für Statistik

Einzelnachweise

- Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-003r Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtag (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) (Hilfe dazu).

- Friedberg in der Ortsdatenbank der Bayerischen Landesbibliothek Online. Bayerische Staatsbibliothek, abgerufen am 21. August 2019.

- Gemeinde Friedberg, Liste der amtlichen Gemeindeteile/Ortsteile im BayernPortal des Bayerischen Staatsministerium für Digitales, abgerufen am 10. Dezember 2021.

- Ulrich Brandl, Emmi Federhofer: Ton + Technik. Römische Ziegel. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2403-0 (Schriften des Limesmuseums Aalen. Nr. 61)

- Nifbe. Abgerufen am 16. September 2022.

- Wilhelm Volkert (Hrsg.): Handbuch der bayerischen Ämter, Gemeinden und Gerichte 1799–1980. C. H. Beck, München 1983, ISBN 3-406-09669-7, S. 465 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 787 und 788.

- Statistisches Landesamt Bayern, Gemeinden nach Bevölkerungszahlen aufgeschlüsselt (Zugriff am 15. November 2011)

- Stadt Friedberg

- Bürgermeister Stichwahl 2014. Abgerufen am 1. April 2020.

- Augsburger Allgemeine, Lokalausgabe Friedberg: Der Neue macht's mit großem Vorsprung, 30. März 2014

- Kreitmeyr Stefan: Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des ersten Bürgermeisters am 15.03.2020. Abgerufen am 1. April 2020.

- Wahl des ersten Bürgermeisters - Kommunalwahlen 2020 in der Stadt Friedberg - Gesamtergebnis. Abgerufen am 1. April 2020.

- Kreitmeyr Stefan: https://www.friedberg.de/pics/medien/1_1585581377/Bekanntmachung_endgueltiges_Ergebnis_Stadtrat_30.03.2020.pdf. (PDF) Abgerufen am 1. April 2020.

- Geschichte des Friedberger Stadtwappens (Haus der bayerischen Geschichte)

- Eintrag zum Wappen von Friedberg (Bayern) in der Datenbank des Hauses der Bayerischen Geschichte

- Bedeutung des Friedberger Stadtwappens (Stadt Friedberg)

- Herzlich willkommen bei der Stadt Friedberg in Bayern - Partnerstädte. Abgerufen am 16. Januar 2020.

- Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Band 1. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1995, ISBN 3-89331-208-0, S. 138

- Augsburger Allgemeine: Faschingsumzug in Friedberg: Das Wichtigste im Überblick. Abgerufen am 6. Dezember 2018.

- ELISA-MADELEINE GLÖCKNER: Tiefgaragen-Party: Die Jugend feiert im Untergrund. Augsburger Allgemeine, 28. Februar 2017, abgerufen am 6. Dezember 2018.

- Augsburger Allgemeine: Sportfreunde werden wieder Vizemeister. Abgerufen am 6. November 2019.

- Grundschule Friedberg-Süd in der Schuldatenbank des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, abgerufen am 27. Mai 2020.

- Contenido. Abgerufen am 14. Dezember 2018.

- Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg in der Schuldatenbank des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, abgerufen am 27. Mai 2020.

- Besondere Modelle und Konzepte. Abgerufen am 14. Dezember 2018 (deutsch).

- Vinzenz-Pallotti-Schule - Sonderpädagogisches Förderzentrum Friedberg in der Schuldatenbank des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, abgerufen am 27. Mai 2020.

- Gebundene Ganztagsklassen (GTK) – Vinzenz Pallotti Schule. Abgerufen am 14. Dezember 2018 (deutsch).

- Mittelschule Friedberg in der Schuldatenbank des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, abgerufen am 27. Mai 2020.

- Mittelschule Friedberg - Schulisches Angebot. Abgerufen am 14. Dezember 2018.

- Konradin Realschule in der Schuldatenbank des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, abgerufen am 27. Mai 2020.

- Schultheater. Abgerufen am 14. Dezember 2018 (englisch).

- Staatliches Gymnasium Friedberg in der Schuldatenbank des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, abgerufen am 27. Mai 2020.

- Staatl. Fachoberschule Friedberg in der Schuldatenbank des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, abgerufen am 27. Mai 2020.

- fosbosfriedberg: iPad-Klassen. In: FOSBOS Friedberg. Abgerufen am 14. Dezember 2018 (deutsch).

- Staatl. Berufsoberschule Friedberg in der Schuldatenbank des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, abgerufen am 27. Mai 2020.

На других языках

- [de] Friedberg (Bayern)

[en] Friedberg, Bavaria

Friedberg (German pronunciation: [ˈfʁiːtˌbɛʁk] (listen)) is a town in the district Aichach-Friedberg, Bavaria, Germany, with some 30,000 inhabitants. It is located next to Augsburg at the river Lech. The town was founded in the 13th century in order to collect a toll from people using the bridge across the Lech.[ru] Фридберг (Бавария)

Фридберг (нем. Friedberg) — город и городская община в Германии, в Республике Бавария.[1]Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии