world.wikisort.org - Deutschland

Bernburg (Saale) ist die Kreisstadt des Salzlandkreises in der Mitte Sachsen-Anhalts. Bernburg liegt an der Saale etwa 40 Kilometer südlich von Magdeburg und 35 Kilometer nördlich von Halle (Saale). Bernburg ist historisch ein Teil von Anhalt und war Residenzstadt der askanischen Nebenlinie Anhalt-Bernburg.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |

| Landkreis: | Salzlandkreis | |

| Höhe: | 85 m ü. NHN | |

| Fläche: | 113,51 km2 | |

| Einwohner: | 32.000 (31. Dez. 2021)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 282 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahlen: | 06406, 06392 | |

| Vorwahl: | 03471 | |

| Kfz-Kennzeichen: | SLK, ASL, BBG, SBK, SFT | |

| Gemeindeschlüssel: | 15 0 89 030 | |

| LOCODE: | DE BEQ | |

| NUTS: | DEE0C | |

| Stadtgliederung: | 8 Ortsteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Schlossgartenstraße 16 06406 Bernburg (Saale) | |

| Website: | ||

| Oberbürgermeister: | Silvia Ristow (DIE LINKE) | |

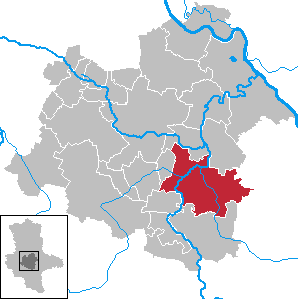

| Lage der Stadt Bernburg (Saale) im Salzlandkreis | ||

| ||

Geografie

Geografische Lage

Bernburg liegt an der Saale südlich von der Hauptstadt Sachsen-Anhalts Magdeburg und nördlich von Halle. Seine Lage südlich der Gletschervorstöße der letzten Eiszeit (vor etwa 12.000 Jahren) mitten im Schwarzerdegebiet der Magdeburger Börde bietet landwirtschaftlich gute Voraussetzungen. Im Gletschergarten am Stadtrand befinden sich noch Gesteinsplatten mit eiszeitlichen Schrammen.

Stadtgliederung

Die Stadt Bernburg setzt sich zusammen aus der Berg- und der Talstadt (Zusammenschluss der beiden Städte am 21. März 1825). Die Talstadt Bernburg wiederum ist in die Alt- und die Neustadt Bernburg gegliedert. Hinzu kommen noch weitere Wohngebiete, wie z. B.:

- Anton-Saefkow-Siedlung. Die von Architekt Leopold Fischer geplante Gartenstadt zwischen John-Schehr- und Horst-Heilmann-Straße wurde Ende der 1920er-Jahre erbaut. Sie wird im Volksmund „Zickzackhausen“ genannt, da die um 90 Grad gedrehten einzelnen Reihenhäuser in ihren Fronten versetzt sind.

- Friedenshall (früher Solvayhall)

- Harnack-Siedlung (früher Friedhofssiedlung)

- Schulze-Boysen-Siedlung (früher Junkerssiedlung; Kopernikus-, Galilei-, Bunsen- und Nernststraße) Die meisten Mehrfamilienhäuser aus den 1930er-Jahren wurden ab 2010 abgerissen. Der verbleibende Rest wird saniert und modernisiert.

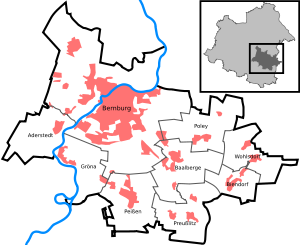

Zu Bernburg gehören die acht Ortsteile:

| Ortschaft | Einwohner | Ortsteile |  (anklickbare Karte) |

|---|---|---|---|

| Aderstedt | 491 | Aderstedt | |

| Baalberge | 1.209 | Baalberge, Kleinwirschleben | |

| Biendorf | 687 | Biendorf | |

| Gröna | 519 | Gröna | |

| Peißen | 1.110 | Peißen | |

| Poley | 551 | Weddegast, Poley | |

| Preußlitz | 619 | Leau, Plömnitz, Preußlitz | |

| Wohlsdorf | 416 | Crüchern, Wohlsdorf |

Die fünf Stadtteile sind:

- Dröbel

- Neuborna (Baubeginn: Anfang 1933)

- Roschwitz

- Strenzfeld

- Waldau

Weitere Wohnplätze sind:

- Vorwerk Gnetsch

- Vorwerk Zepzig mit Mülldeponie Zepzig

Klima

![Klimadiagramm von Bernburg[2][3]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Klimadiagramm-deutsch-Bernburg-Saale_%28Nord%29_%28ST%29-Deutschland.png/220px-Klimadiagramm-deutsch-Bernburg-Saale_%28Nord%29_%28ST%29-Deutschland.png)

Bernburg liegt inmitten des Mitteldeutschen Trockengebietes im Regenschatten des Harzes und ist dem Klimaraum des östlichen Harzvorlandes zugeordnet, dem trockensten Gebiet Deutschlands. Auf der Basis von Daten des Deutschen Wetterdienstes befindet sich Bernburg in einer Rangliste von 50 untersuchten deutschen Städten mit einer mittleren jährlichen Niederschlagsmenge von nur 469 Millimeter (Regenschatten des Harzes) auf dem letzten Platz. Die Lage in diesem Klimaraum bedingt auch höhere Sommertemperaturen, so wurde am 31. Juli 2018 mit 39,5 °C die höchste Jahrestemperatur in Deutschland gemessen. Die durchschnittliche Lufttemperatur in Bernburg beträgt 9,2 °C.

|

Durchschnittliche Klimadaten der Stadt Bernburg (2016–2021)

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Datenbasis: 08/2017 – 07/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Geschichte

Von der Vorgeschichte bis 1600

Bernburg ist namengebender Fundort für Siedlungsbelege der Bernburger Kultur, einer Untergruppe der jungsteinzeitlichen Trichterbecherkultur. Auf bronzezeitliche Spuren weist das Depot von Bernburg/Köthen.

Das Gebiet um Bernburg ist durch fruchtbare Lössböden gekennzeichnet und zählte daher schon in früher Zeit zu den bevorzugten Siedlungsgebieten. Forschungsergebnisse von 2010 verorten die Siedlung Luppia, die Ptolemäus um das Jahr 150 n. Chr. in seinem Atlas Geographia verzeichnet hatte, im Raum Bernburg.[4][5] Im Frühmittelalter trennte die Saale die Wohngebiete der Germanen von denen der Slawen. Im Bereich der heutigen Stadt Bernburg lag einst ein günstiger Flussübergang. Die Saale machte allerdings damals einen Bogen und floss etwas weiter westlich, zwischen der heutigen Neustadt und dem Stadtteil Waldau.[6] Der jetzige Stadtteil Waldau wurde im Jahre 782[7] erstmals und 806[8] als „Waladala“ in der Chronik von Moissac des gleichnamigen Klosters Moissac (heute in der Bibliothèque nationale de France in Paris) erwähnt. Am 29. Juli 961 erscheint in einer Schenkungsurkunde des späteren Kaisers Otto I. eine „civitas Brandanburg“.[9] Es war lange Zeit fraglich, ob es sich dabei um Bernburg handelt. Erst im Jahre 1960 fand der Heimatforscher Franz Stieler eine Abschrift der Urkunde von 961 in einem Copiar des 15. Jahrhunderts, welches für „Brandanburg“ die erläuternde Randglosse „Berneburg“ enthält.[10] Die nächste sichere Erwähnung einer Bernburger Burg erfolgte zum Jahre 1138: Zwei Chroniken – die des Annalista Saxo und die Magdeburger Annalen – berichteten, dass die Feinde Albrechts des Bären die „Berneburch“ ansteckten, auf der seine Mutter residierte.

Neben dieser Burg bestand vermutlich auch auf dem Westufer der Saale eine weitere frühmittelalterliche Befestigungsanlage, die aus dem in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts zum Gernroder Klosterhof gewordenen ehemals fränkischen Königshof „Waladala“ hervorgegangen sein könnte. Auf dem Gebiet der Talstadt kann im Bereich der Neustädter Pfarrkirche St. Nikolai eine frühstädtische Fernhandelskaufmannssiedlung angenommen werden. Nach der Zurückdrängung des Einflusses der Askanier auf das Kloster Nienburg und den dort befindlichen bedeutenden Saaleübergang im Jahr 1166 kam der Errichtung eines sicheren Flussüberganges in Bernburg eine erhöhte Bedeutung zu.

Gemeinsam mit dem Wiederaufbau der Burg ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde auch die Bergstädter Pfarrkirche St. Aegidien neu errichtet. Das Aegidien-Patrozinium und der aufwändige Bautyp dieser Kirche als romanische Basilika mit Vierungsturm deuten darauf hin, dass der Bau der Bergstädter Pfarrkirche Teil eines Ansiedlungsprojektes für Neusiedler aus den westlichen Teilen des Reiches war, die sich nun zur Intensivierung des askanischen Landesausbaus im Bereich der Bernburger Burg niederlassen sollten. Gleichzeitig entstand vor der Burg, im Bereich der heutigen Fischergasse, eine slawische Kietz-Siedlung. Der Verkauf landwirtschaftlicher Produkte an Fernhandelskaufleute schuf die Grundlage für die Entstehung einer Nahmarkt- und Dienstleistungssiedlung auf dem Gebiet der Bernburger Altstadt im Saaletal. Diese entwickelte sich dann in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch die gezielte Ansiedlung von Handwerkern und Kaufleuten und die Einbeziehung von ortsfest gewordenen Händlern der Nikolaisiedlung – die nun in einer untergeordneten, aber selbstständigen Neustadt aufging – zur gotischen Marktstadt weiter.

Der erste Beleg für eine Mühle an der Saale stammt aus dem Jahre 1219. Das Gefälle der Bernburger Saalestufe war für den Mühlenbetrieb gut geeignet. Die erste Saalebrücke wurde 1239 erwähnt. Sie wurde bis ins 20. Jahrhundert immer wieder zerstört und erneuert. 1278 erhielten Altstadt und Neustadt durch Bernhard I. von Anhalt-Bernburg das Stadtrecht. 1293 wird auf Betreiben des Abtes des Klosters Nienburg das Slawische als Gerichtssprache in Anhalt-Bernburg verboten. 1308 wurde das Bernburger Kloster (heute St. Johannes-Hospital) erstmals erwähnt, 1326 die Bergstadt. Die regionale Legende bringt den Handlungsort jener Historie, in der sich Till Eulenspiegel als Turmbläser beim Grafen von Anhalt verdingt, mit dem Bergfried des Bernburger Schlosses in Verbindung. Da aber auf der Burg Bernburg im 15. Jahrhundert zwei Bergfriede vorhanden waren und der Eulenspiegelturm im Jahr 1497 noch als „keulichter thorm“ bezeichnet wurde, kann davon ausgegangen werden, dass diese Übertragung erst als Reaktion auf die Rezeption des Eulenspiegelstoffes am Bernburger Fürstenhof erfolgte. Im Jahr 1640 ist der Name „Eulenspiegel“ für den heute erhaltenen runden Bergfried der Kernburg erstmals im Bernburger Salbuch belegt. Wegen der Einfuhr unverzollter Waren auf dem Wasserweg kam es 1426 zum Heringskrieg, einem bewaffneten Zollstreit mit der Hansestadt Magdeburg. 1526 erfolgte die Einführung der Reformation in Anhalt-Bernburg als drittem Staat der Welt, nach Kursachsen und Anhalt-Köthen. Am 21. Oktober 1530 erhielt das Erzstift Magdeburg ein Privileg des katholischen Kaisers Karl V. zur freien Saaleschifffahrt mit gleichzeitiger Erlaubnis, das Flussbett auszubauen. Als erste Maßnahme hierzu wurde noch im gleichen Jahr mit dem Bau des Wehres in Bernburg begonnen. 1559 kam es auf Initiative des begünstigten Erzstiftes zu einem Vertrag zwischen Erzbischof Sigismund und Fürst Wolfgang von Anhalt zwecks Ausbau und Sicherung der Saaleschifffahrt. Auf dieser Grundlage begann 1560 der Bau der ersten noch hölzernen Schleuse in Bernburg. Der Bereich flussabwärts der Schleuse bis zur Saalebrücke wurde seitdem als Klein-Venedig bezeichnet, der Hang oberhalb dieses Hafens als Schöner Winkel. Schon 1605 mussten wegen des damaligen Niederganges der Saaleschifffahrt Abgaben zum Unterhalt der Schleusen erhoben werden.

In den Hexenverfolgungen wurden 1555–1664 in Stadt und Amt Bernburg mindestens 46 Personen angeklagt.[11] Bekannt wurde der Hexenprozess 1617–1619 gegen die Frau des Bürgermeisters Meyhen, Barbara Meyhe.[12] Am 9. Dezember 2015 fand am ehemaligen Pfarrhaus der Kirche St. Marien (Altstädter Kirchhof 10) die Enthüllung einer Gedenktafel für die Opfer der Hexenverfolgung in Bernburg (Saale) statt.[13]

1600 bis 1900

1595 zerstörte eine Überschwemmung 160 Häuser der Talstadt. 1603 wurde Bernburg Residenz- und Garnisonsstadt des Fürstentums (ab 1807 Herzogtums) Anhalt-Bernburg. Im Dreißigjährigen Krieg eroberten und plünderte im Jahre 1630 Heinrich von Holk mit seinen „Holk'schen Reitern“ die Stadt, eine Pestepidemie forderte in dieser Zeit 1700 Opfer. 1666 wütete eine Feuersbrunst in der Altstadt. Die letzte Pestepidemie suchte Bernburg 1682 heim. 1697 wurde die erste steinerne Saale-Schleuse eingeweiht.

1745 wurde in Bernburg die erste Dampfmaschine für den Bergbau konstruiert. 1757 und nochmals von 1807 bis 1813 stand Bernburg unter französischer Besatzung. Tal- und Bergstadt wurden 1825 zur Stadt Bernburg vereinigt. Die Anhalt-Cöthen-Bernburger Eisenbahn-Gesellschaft eröffnete 1846 Köthens dritten Bahnhof und damit Bernburgs erste Bahnverbindung zu den Stationen der Magdeburg-Köthen-Halle-Leipziger Eisenbahn-Gesellschaft (1840) sowie der Berlin-Anhaltischen Eisenbahn (1841).

Im Schloss wurde 1860 ein Bärenzwinger gebaut, um den ersten 1858 aus Russland eingetroffenen Braunbären zu halten. Der Zwinger wurde 1996 nach tierschutzgerechten Prinzipien erneuert.

1863 endete das Herzogtum Anhalt-Bernburg mit dem Tod des letzten Herzogs Alexander Carl. 1883 wurden die Solvay-Werke eröffnet, 1884 begann der Salzbergbau, wodurch Bernburg für kurze Zeit die größte Stadt in Anhalt war. 1891 wurde die erste Stahlbrücke über die Saale errichtet. 1895 ließ der Kreis Bernburg durch die Firma Gropius & Schmieden ein neues Krankenhaus im Pavillonstil errichten.[14]

1900 bis zur Gegenwart

1902 wurde die Stadt Solbad und bekam ein Kurhaus. 1913 wurde der Keßlerturm eingeweiht,[15][16][17] benannt nach seinem Stifter, Kommerzienrat Theodor Keßler (1839–1917), Teilhaber der Bernburger Zinngießerei L. Keßler & Sohn. 1913 begannen die Bernburger Kaliwerke (Wintershall AG) mit der Förderung. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs verlor Bernburg durch den V. Teil des Friedensvertrags von Versailles seine Garnison. Die Stadt Bernburg erwarb 1919 die Karlskaserne und baute sie zum Rathaus um. Ab dem 1. Januar 1924 war in Bernburg kein Militär mehr stationiert. In die Franz-Kaserne zog daraufhin die Landespolizei ein.

1933 wurde die Stadt Bernburg kreisfrei.

1935 wurde die neue Marktbrücke eingeweiht. Im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht während der Zeit des Nationalsozialismus wurde Bernburg ab 1935 wieder Garnisonsstadt. Neu erbaut wurden eine Infanterie-Kaserne an der Ilberstedter Straße und ein Fliegerhorst nordwestlich der Stadt. In Bernburg standen Teile eines Infanterie-Regiments sowie mehrere Ersatz- und Luftwaffen-Einheiten.

In dieser Zeit wurde nördlich von Strenzfeld das Werk Bernburg der Dessauer Junkers-Flugzeugwerke errichtet, wo Ju 88 montiert und auf dem anliegenden Flugplatz von der Luftwaffe übernommen wurden. 1939 bis 1940 wurde die Junkers-Siedlung gebaut.

Im November 1940 wurde in der damaligen Landes-Heil- und Pflegeanstalt Bernburg (heute Salus Fachklinikum Bernburg) die NS-Tötungsanstalt Bernburg eingerichtet und betrieben. Zwischen 1940 und 1943 wurden dort über 14.000 Menschen im Rahmen der NS-Krankenmorde (Aktion T4 und Aktion 14f13) vergast.[18] Die 1989 neu eröffnete Gedenkstätte Bernburg für die Opfer der NS-Euthanasie befindet sich in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt bzw. im heutigen Salus Fachklinikum Bernburg.[19]

Das Gedenkbuch des Bundesarchivs für die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Deutschland (1933–1945) verzeichnet namentlich 75 jüdische Einwohner Bernburgs, die deportiert und größtenteils ermordet wurden.[20] Zu ihrer Erinnerung wurden zwischen 2017 und 2020 insgesamt 35 Stolpersteine an 14 Adressen verlegt.[21]

Im Zweiten Weltkrieg wurde besonders das Junkerswerk, aber auch die Stadt Bernburg selbst ab 1940 mehrfach bombardiert (→ Big Week). Der schwerste Angriff auf Bernburg erfolgte am 11. April 1945 durch 85 Bomber der 9. US-Luftflotte. Dabei wurden 49 Wohnhäuser zerstört oder schwer beschädigt, 456 leicht beschädigt. An diesem Tag kamen 84 Einwohner ums Leben, insgesamt bei den Bombenangriffen auf Bernburg 112 Menschen.[22] Am 12. und 13. April 1945 wurden die Saale-Brücken gesprengt.

![Innenstadt um 1960[23]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Pelze_Toursel%2C_Firmengeschichte_%289%29.jpg/220px-Pelze_Toursel%2C_Firmengeschichte_%289%29.jpg)

Am 16. und 17. April 1945 wurde Bernburg durch US-Truppen besetzt. Vom 1. bis 5. Juli 1945 löste die Rote Armee die US-Armee ab. Bernburg wurde Garnisonsstadt der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland und blieb dies bis zum Abzug der Truppen am 22. November 1990.[24] Die Solvay GmbH (Soda-, Ätznatron- und Zementherstellung) verfiel der Demontage mit Abtransport in die Sowjetunion.[25] 1950 begann unter Vorsitz der gebürtigen Bernburgerin Hilde Benjamin ein Prozess gegen die Solvay-Werkleitung. 1952 konnte ein neu aufgebauter Betrieb wieder mit der Produktion von Soda beginnen. Beim Aufstand vom 17. Juni 1953 kam es im Soda-Werk zu Streiks mit der Forderung nach Auflösung der SED.[26] 1962 begann ein neues Zementwerk mit seiner Produktion.

1961 wurde im Stadtteil Strenzfeld die Hochschule Bernburg gegründet, die seit 1991 Teil der Hochschule Anhalt ist. Die Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Sachsen-Anhalt hat dort ebenfalls ihren Sitz.

Am 30. Oktober 1989 kam es im Rahmen der Friedlichen Revolution in der DDR zur ersten Montagsdemonstration mit 3000 Teilnehmern.

1991 konnte die an den Konzern rückübertragene Solvay Alkali Bernburg GmbH mit 950 Beschäftigten ihre Tätigkeit aufnehmen/weiterführen. Im Jahr 2011 feierte die Stadt ihr 1050-jähriges Jubiläum. In Vorbereitung dieses Ereignisses brachte die Stadt das Buch 1050 Jahre Bernburg (Saale) in Anhalt – Ein Jubiläumsbuch heraus. Am 4. Dezember 2015 wurde Bernburg als 44. Stadt der Ehrentitel Reformationsstadt Europas durch die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa verliehen.[27]

Eingemeindungen

Die Eingemeindungen nach Bernburg fanden in den Jahren 1871 (Waldau), 1926 (Dröbel), 1927 (Roschwitz), 2003 (Aderstedt)[28] und 2010 (sieben Gemeinden)[29] statt.

Eingemeindungen in jetzige Ortsteile von Bernburg fanden hauptsächlich 1950 statt.[30]

| Ehemalige Gemeinde | Datum | Anmerkung |

|---|---|---|

| Aderstedt | 1. Januar 2003 | |

| Baalberge | 1. Januar 2010 | |

| Biendorf | 1. Januar 2010 | |

| Crüchern | 1. Juli 1950 | Eingemeindung nach Wohlsdorf |

| Dröbel | 1. Oktober 1926 | |

| Gröna | 1. Januar 2010 | |

| Kleinwirschleben | 1. Juli 1950 | Eingemeindung nach Baalberge |

| Leau | 1. Januar 1957 | Eingemeindung nach Preußlitz |

| Oberpeißen | 1. Juli 1950 | Zusammenschluss mit Unterpeißen zu Peißen |

| Peißen | 1. Januar 2010 | |

| Plömnitz | 1. Juli 1950 | Eingemeindung nach Preußlitz |

| Poley | 1. Januar 2010 | |

| Preußlitz | 1. Januar 2010 | |

| Roschwitz | 1. Oktober 1927 | |

| Unterpeißen | 1. Juli 1950 | Zusammenschluss mit Oberpeißen zu Peißen |

| Waldau | 1. Januar 1871 | |

| Wohlsdorf | 1. Januar 2010 |

Einwohnerentwicklung

Entwicklung der Einwohnerzahl (ab 1960 jeweils am 31. Dezember):

![Bevölkerungspyramide für Bernburg (Datenquelle: Zensus 2011[31])](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Bevoelkerungspyramide_Bernburg_%28Saale%29_2011.png/220px-Bevoelkerungspyramide_Bernburg_%28Saale%29_2011.png)

- 1817: ca. 7.000 a

- 1830: 5.995

- 1880: 18.602

- 1889: 27.893

- 1890: 34.418

- 1910: 33.695

- 1919: 33.028

- 1925: 34.631

- 1928: 37.200 b

- 1946: 53.367 c

- 1950: 49.000 d

- 1960: 44.464

- 1965: 45.799

- 1970: 45.367

- 1975: 43.861

- 1980: 42.262

- 1981: 41.232

- 1984: 40.882

- 1985: 40.786

- 1990: 39.901

- 1995: 35.902

- 2000: 33.825

- 2001: 33.244

- 2002: 32.599

- 2003: 32.618 b

- 2004: 32.202

- 2005: 32.618

- 2006: 32.202

- 2007: 31.883

- 2008: 31.329

- 2009: 30.329

- 2010: 35.516 b

- 2011: 35.224

- 2012: 34.481

- 2013: 34.121

- 2015: 33.920

- 2016: 33.536 e

- 2017: 32.876 e

- 2018: 32.674 e

- 2019: 32.573 e

- 2020: 32.257 e

(Kernstadt: 27.487)

Datenquelle (sofern nichts anderes angegeben): Webseite Stadt Bernburg; maßgeblich sind die Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt

Sprachentwicklung (Mundart)

In Bernburg wird heutzutage ein regional eingefärbtes Hochdeutsch gesprochen. Die Dialekte in Sachsen-Anhalt weisen jedoch in der Region um die ehemaligen Residenzstädte Dessau, Köthen und Bernburg sowie teilweise auch Zerbst eine charakteristische Mundart auf. Ein typischer Regiolekt ist hier die Anhaltische Mundart („Das Anhaltische“), die bis in die Gegenwart in der Literatur als Prosa und auch als Lyrik gepflegt wird.[32][33] Sie umfasst ein Siedlungsgebiet der ehemaligen Fürstentümer und späteren Herzogtümer Anhalt-Dessau, Anhalt-Köthen, Anhalt-Bernburg mit zeitweilig Anhalt-Plötzkau sowie nördlich angrenzend teilweise Anhalt-Zerbst.

Politik

Stadtrat

Stadtrat von Bernburg (Saale)

- Linke: 8

- SPD: 5

- Grüne: 3

- EB Weiss: 1

- FDP: 8

- BBG: 1

- CDU: 13

Die 40 Sitze im Stadtrat von Bernburg sind nach der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 folgendermaßen verteilt:

| Partei / Liste | Sitze | G/V |

|---|---|---|

| CDU | 13 | − 3 |

| FDP | 8 | + 5 |

| DIE LINKE | 8 | − 2 |

| SPD | 5 | ± 0 |

| GRÜNE | 3 | ± 0 |

| BBG6 | 1 | − 1 |

| EB Weiss | 1 | + 1 |

Oberbürgermeister

Tal- und Bergstadt wurden erst 1825 zu einer gemeinsamen Stadt verbunden und hatten bis dahin getrennte Rathäuser: die Bergstadt An der Schenktreppe und die Talstadt Am Markt. Ein Ereignis aus dieser frühen Zeit ist besonders erwähnenswert: am 30. April 1816 entwich der Hofkommissar und Bürgermeister Friedrich Thiele als Betrüger unter Mitnahme öffentlicher Gelder aus dem Herzogtum Anhalt-Bernburg. Etwa zur gleichen Zeit begann der Besuch Wilhelms von Kügelgen am Bernburger Gymnasium.

Die Bernburger Bürgermeister wurden für die Dauer von zwölf Jahren gewählt. Erster bedeutenderer Bürgermeister war Franz Pietscher, der 1872 und 1884 für insgesamt 24 Jahre gewählt wurde. Sein Vorgänger war Bürgermeister Fritsche, der 1870 gewählt, bereits zwei Jahre später infolge der politischen Entwicklungen während der Deutschen Reichsgründung sein Amt wieder verlor. Zu dieser Zeit gab es im Amtsbezirk Bernburg auch einen Amtsvorsteher für den herzoglichen Schlossbezirk, der bis 1918 nachweisbar ist. Das Schlosstor wurde durch eine Schildwache gesichert.

Bernburgs erster Oberbürgermeister war von 1897 bis 1919 Felix Leinveber (1862–1934). Er wurde 1897 als Bürgermeister für zwölf Jahre und 1909 als Oberbürgermeister für weitere zwölf Jahre gewählt. Seine zweite Wahlperiode konnte er infolge der politischen Veränderungen am Ende des Ersten Weltkrieges nicht mehr vollenden. Ihm folgte nach dem Ende des Deutschen Kaiserreiches Friedrich Gothe (1872–1951; ab dem 1. Januar 1930 Oberbürgermeister) von der Deutschen Demokratischen Partei (ab 1930 Deutsche Staatspartei). Grothe wurde 1919 und 1931 für jeweils zwölf Jahre zum Bürgermeister gewählt. Nach der Machtergreifung durch die NSDAP wurde er jedoch sehr schnell durch deren lokalen Vertreter Max Eggert aus dem Amt gedrängt, reichte am 30. April 1933 sein Rücktrittsgesuch ein und ging ab Mai 1933 in den vorzeitigen Ruhestand. Die neue Bürgermeisterwahl war unbegrenzt, und die Bernburger witzelten vom tausendjährigen Oberbürgermeister. Bezeichnenderweise war aber auch dessen Amtszeit nach zwölf Jahren durch den verlorenen Zweiten Weltkrieg beendet.

Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus wurde am 18. April 1945 der Metallfabrikbesitzer Reinhold Hey Oberbürgermeister, der eine entschiedene Rolle bei er Übergabe der Stadt an die Siegermächte gespielt hatte. Er wurde bereits am 10. September 1945 von den Oberbürgermeistern Rudolf Eberhard (1891–1965; SPD) und Karl Gennert (KPD) verdrängt. Rudolf Eberhard wurde im Jahr darauf Oberbürgermeister von Magdeburg. Sein Nachfolger Karl Adolphs (1904–1989; KPD) war bis zum 19. Februar 1946 zunächst letzter Oberbürgermeister der Stadt. Danach wurde dieses Amt von der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland abgeschafft, obwohl das fast unzerstörte Bernburg durch tausende Flüchtlinge einen Einwohnerrekord zu verzeichnen hatte.

Bis Januar 1947 folgte Bürgermeister Otto Webel, darauf die gemeinsamen Bürgermeister Leickert und Sobotschinski, ab September 1949 der Bürgermeister Erich Streber. Dieser stolperte über die Ereignisse des 17. Junis 1953. Damit hatte der politische Umbruch in Bernburg mit Gründung der SED am 21./22. April 1946 und der DDR am 7. Oktober 1949 in acht Jahren acht Bürgermeister verschlissen.

Ab dem 19. Oktober 1953 war Horst Messerschmidt (LDPD) letzter liberaler Bürgermeister einer Kreisstadt im Bezirk Halle. Zum 19. Mai 1974 wurde Horst Messerschmidt aus dem Amt gedrängt und der Rat der Stadt Bernburg von Kraft Wasem und weiteren fünfzehn SED-Genossen aus dem Rat des Kreises übernommen. Im Vorfeld wurden seit 1968 bereits alle liberalen Stadträte und Stadtverordnete sowie liberale Mitarbeiter der Stadt entfernt. Dem Übergabeprotokoll fehlen entscheidende Seiten, wobei selbst mittelalterliche Stadtdokumente üblicherweise vollständig sind. Die DDR musste zu dieser Zeit nach dem Mauerbau keinerlei Rücksichten auf internationale Meinungen nehmen und schaffte auch solche politischen Feigenblätter wie liberale Bürgermeister ab. Vom 20. Mai 1974 bis zum 5. Dezember 1989 amtierte der SED-Funktionär Kraft Wasem als Bürgermeister. Das Amt blieb daraufhin mehr als ein halbes Jahr unbesetzt. Kraft Wasem wechselte als Geschäftsführer des Bernburger Serumwerkes in die Wirtschaft.

Nach der Wende und friedlichen Revolution in der DDR war Helmut Rieche (CDU) vom 7. Juni 1990 an Bürgermeister, ab dem 1. Juli 1994 Oberbürgermeister. Ihm folgte am 1. März 2008 Henry Schütze (parteilos). Bei der Wahl im November 2007 wurde dieser von der CDU nominiert. Bei der Wahl am 16. November 2014 wurde er mit 73,9 % der gültigen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 27,2 % im Amt bestätigt.[34]

Bei der Oberbürgermeisterwahl 2021 wurde in einer Stichwahl Silvia Ristow (Die Linke) mit 69,4 % der Stimmen gewählt; Thomas Gruschka (CDU) erhielt 30,6 %.[35] Die Wahlbeteiligung hatte sich im Bundestagswahljahr auf 38 % erholt.

Wappen

|

Blasonierung: „In Silber eine rote Burg mit schwarzgefugter Zinnenmauer, offener Rundbogentoröffnung sowie zwei gezinnten Türmen mit golden beknauften blauen Spitzdächern und je drei (2:1) schwarzen Fensteröffnungen, die untere Öffnung rund. In der Toröffnung ein Wappenschild: gespalten, vorn in Silber ein roter Adler am Spalt, hinten von Schwarz und Gold neunmal geteilt, schräg belegt mit einem grünen Rautenkranz. Zwischen den Türmen auf den Mauerzinnen ein rot gefütterter silberner Spangenhelm – die Spangen golden – mit goldener Krone; die Helmdecken rechts rot/silber, links schwarz/golden. Aus der Krone aufsteigend zwei bekleidete übereck von Schwarz und Gold quadrierte, sich kreuzende Menschenarme, in den Händen grüne Pfauenfedern.“[36][37] |

| Wappenbegründung: Das Wappen beruht auf den noch gut erhaltenen Siegeln der Alt- und Neustadt aus dem Jahre 1342. Das Siegel der Altstadt zeigte eine gezinnte Stadtmauer mit Tor, flankiert von zwei Türmen, dazwischen ein Helm mit darüber gekreuzten Pfauenwedeln; Umschrift: S(igillum) Civitatis in Berneburch. Das Siegel der Neustadt zeigte den gespaltenen anhaltinischen Schild mit halbem Adler und Balken, darüber ebenfalls ein Helm mit zwei gekreuzten Pfauenwedeln; Umschrift: S(igillum) Nove Civitatis civium Bernborch. Bernburg gehörte den Herzögen von Anhalt-Bernburg, die in der Stadt ein großes Schloss errichteten. Das Wappen zeigt eine Stadtmauer mit im Tor das Wappen der Herzöge von Anhalt und deren Helm mit Helmzier zwischen den Türmen.

Das Wappen und die Flagge wurden am 25. März 1998 durch das Regierungspräsidium Dessau genehmigt. |

Flagge

Die Flagge ist schwarz-gelb (1:1) gestreift (Bannerflagge: Streifen von oben nach unten, Hissflagge: Streifen von links nach rechts verlaufend) mit dem aufgelegten Wappen der Stadt.

Verwaltung

Im Zuge der Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt wurden die Gemeinden Baalberge, Biendorf, Gröna, Peißen, Poley, Preußlitz und Wohlsdorf in die Stadt Bernburg (Saale) eingemeindet und bilden die Einheitsgemeinde Bernburg (Saale) mit Sitz in der Stadt. Seit dem 1. Juli 2007 ist Bernburg Verwaltungssitz des neu gegründeten Salzlandkreises. Zuvor war die Stadt Sitz des Landkreises Bernburg.

Städtepartnerschaften

Anderson (Indiana), Indiana (USA)

Anderson (Indiana), Indiana (USA) Chomutov (dt.: Komotau) (Tschechien)

Chomutov (dt.: Komotau) (Tschechien) Fourmies (Frankreich)

Fourmies (Frankreich) Rheine (Deutschland)

Rheine (Deutschland) Tarnowskie Góry (Polen)

Tarnowskie Góry (Polen) Trakai (Litauen)

Trakai (Litauen)

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Die unter Denkmalschutz stehenden Bauwerke der Stadt sind in der Liste der Kulturdenkmale in Bernburg (Saale) aufgeführt.

Profanbauten

- Schloss Bernburg mit Burgterrasse, Bärenzwinger und Eulenspiegelturm

- Bergstadt: Carl-Maria-von-Weber-Theater, Rathaus Bernburg mit der Bernburger Blumenuhr und das Rathaus Bernburg II

- Talstadt: Nienburger Torturm, Waldauer Flutbrücke, der Stadtpark „Alte Bibel“, Tiergarten, Wasserwerk, Hasenturm, Märchengarten

- Capitol Bernburg, denkmalgeschütztes Kino im Stil des Art déco

- Kurhaus, 1900–1902 für das Solbad Bernburg errichtet („Deutschlands stärkste Sole“)[38]

- Keßlerturm, ein 1913 errichteter 26 m hoher Aussichtsturm am Friedrichshang

- Gedenkstätte Bernburg für Opfer der NS-Euthanasie in der ehemaligen NS-Tötungsanstalt Bernburg, der früheren Landes-Heil- und Pflegeanstalt Bernburg bzw. dem heutigen Salus Fachklinikum Bernburg

- Denkmal von 1979 vor der Grundschule „Johann Wolfgang von Goethe“ (zu DDR-Zeiten ab 1979 die 3. Polytechnische Oberschule (POS) Olga Benario; 1901 als III. Volksschule erbaut) an der Waisenhausstraße für die einstige Namensgeberin von Schule und Straße

- Kloster der Marienknechte (Servitenkloster Bernburg)[39]

Kirchen

- Die Dorfkirche St. Stephan im Stadtteil Waldau (12. Jahrhundert, erste Erwähnung 964) ist die älteste ihrer Art in Sachsen-Anhalt und Teil der Straße der Romanik.

- „Neue“ Kirche Waldau im Stadtteil Waldau (auch als „Rote Kirche“ bezeichnet)

- Dorfkirche St. Stephan im Stadtteil Dröbel

- Marienkirche in der Bernburger Altstadt, gotisch, 13. Jahrhundert, mit Büsten aus der Schule des Conrad von Einbeck

- Nikolaikirche in der Bernburger Neustadt

- Schlosskirche Bernburg St. Aegidien, auf dem Schlossberg Bernburg, Barock, mit Fürstengruft

- Neuapostolische Kirche

- Martinskirche

- St. Bonifatius, in der Bergstadt Bernburg, römisch-katholisch, erbaut Mitte des 19. Jahrhunderts

- St. Petri im Stadtteil Gröna

- Baalberger Dorfkirche St. Nicolai

- Biendorfer Dorfkirche

- Leauer Dorfkirche St. Wolfgang

- Peißner Dorfkirche St. Wenzels

- Poleyer Dorfkirche St. Cyriacus

- Preußlitzer Dorfkirche

- Wohlsdorfer Dorfkirche

Friedhöfe

- Friedhof I (erster Friedhof in Bernburg): „Alte Bibel“, so genannt wegen der Bibelsprüche auf jedem Grabstein; heute Park, Grabtafel an der Mauer und das Grabmal der Familie Keßler mit Standbild

- Ehrenanlagen auf den Friedhöfen II und III für Zwangsarbeiter verschiedener Nationalitäten, die in den Solvay-Werken Opfer der NS-Zwangsarbeit wurden

- Gedenkstätte an der Südmauer des Friedhofs III mit der Asche von 80 bei der T4-Aktion Ermordeten

- Sowjetischer Ehrenfriedhof am Martinsplatz (zu DDR-Zeiten Platz der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft) für 665 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, Polen und Frankreich

- Grab des Kabarettisten Peter Pan auf dem Friedhof III

- Israelitischer Friedhof

- Kriegsgräberstätte auf dem Friedhof II (Parkstraße) für 206 Kriegstote des Ersten und 299 des Zweiten Weltkriegs, überwiegend in den Bernburger Lazaretten verstorbene Verwundete. Auch 28 Opfer der Bombardierungen liegen auf diesem Friedhof.

Sport

In Bernburg gibt es mehrere Sportvereine. Die bekanntesten sind der TV Askania Bernburg, dessen Fußballer in der Oberliga Nordost aufliefen, und der SV Anhalt Bernburg, der mehrere Jahre in der 2. Handball-Bundesliga spielte. Der TV Askania nennt sich ab der Saison 2021/22 infolge Fusionierung mit „Schwarz Gelb Bernburg“ aus Roschwitz Sportclub Bernburg e.V. Dessen Fußballer spielen in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

Die Billardspieler von TV Askania Bernburg spielten seit den 1960er Jahren auf höchstem Niveau, so in der DDR-Dreiband-Meisterschaft, wo sie 1990 die Bronzemedaille holten, und nach der Wende und friedlichen Revolution in der DDR als einzige ostdeutsche Mannschaft in der 2. Bundesliga Dreiband, wo sie 2001 ebenfalls Bronze gewannen und damit den Aufstieg in die 1. Liga ganz knapp verpassten.

Die Bernburger Kanuten waren in den 1950er[40] und 1960er Jahren mehrfach beste Sektion des Deutschen Kanu-Sport-Verbands (DKSV), wobei sie auf eine an der Bernburger Saale seit 1903 gewachsene sportliche Infrastruktur zurückgreifen konnten. Schon 1926 gewann ein Bernburger den damals erst zum zweiten Mal nach Weltkrieg und Inflation ausgetragenen deutschen Kilometerwettbewerb im Kanu[41]. 1956 schlossen sich drei Kanusport treibende Sektionen in einer Sektion der BSG Empor Bernburg zusammen.[42] Als beste Sektion des DKSV starteten Bernburger Kanuten auch bei den Weltmeisterschaften und holten mehrfach Weltmeistertitel an die Saale. Später behinderte die starke Saaleverschmutzung die Sportart. Durch die weitestgehende Deindustrialisierung Ostdeutschland konnte der Saalesport wieder aufleben, aber nicht wieder an die Erfolge der Vorkriegszeit und des DDR-Sports anknüpfen.

Bernburg eine der wenigen Städte, in denen es einen Wrestling-Sportverein gibt. Der NGW – MRC Bernburg e. V. fördert das amerikanische Wrestling in einer in Deutschland entwickelten sportlichen Variante seit 2005. Der Verein organisiert in Bernburg die Liga Wrestling Sports Federation (WSF).

Museen

- Museum im Schloss Bernburg (Kreisheimatmuseum): Landesgeschichte, Anhaltische Mineraliensammlung, Deutsches Kabarettarchiv, Ethnologie

- Kunsthalle Bernburg: Die kunsthalle bernburg befindet sich in der ehemaligen Reithalle im Marstall (heute Rathaus II) und zeigt wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst.[43]

- PEK Parkeisenbahn Krumbholz

Museumsverband Sachsen-Anhalt

- Museumsverband Sachsen-Anhalt e. V., Käthe-Kollwitz-Str. 11

Freizeiteinrichtungen

- Märchengarten: Der Märchengarten „Paradies“ gehört zu einem gleichnamigen Ausflugslokal. Seine Geschichte reicht zurück bis in die 1930er Jahre. In dem Märchengarten befinden sich ein Märchenschloss und -hütten mit sprach- und bewegungsgesteuerten Figuren, welche die Märchen der Gebrüder Grimm wiedergeben sowie ein Spielplatz.[44]

- Parkeisenbahn im Krumbholz: Die Parkeisenbahn verbindet auf einer Strecke von ca. 1,9 km die Stationen Rosenhag, Tiergarten, Sportforum, Keßlerturm und Märchengarten „Paradies“. Sie wurde 1969 in Betrieb genommen. In den fünf überdachten Wagons finden je 20 Personen Platz.[45]

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr

Straße

Bernburg liegt an der Bundesautobahn 14, die Magdeburg im Norden mit Halle und Leipzig im Süden verbindet. Westlich der Stadt liegen an der A 14 die Anschlussstelle Staßfurt und das Autobahnkreuz Bernburg. An letzterem beginnt die Bundesautobahn 36 nach Braunschweig, die aus der B 185 übergeht. Die B 185 dient zur nördlichen Umfahrung Bernburgs und ist dreispurig ausgebaut.

In Bernburg kreuzen sich des Weiteren die Landesstraße 50 (Halle–Magdeburg, früher Teil der Bundesstraße 71) und die Bundesstraße 185 (Köthen–Aschersleben). Südlich von Bernburg ist der alte Verlauf der L 50 seit 2010 wegen eines Erdfalls gesperrt. Der Neubau der südlicheren Trasse der L 50 wurde 2015 freigegeben. Die Landesstraße 50 folgt dem Verlauf der ersten preußischen Fernchaussee von Magdeburg nach Leipzig, welche von 1788 bis 1801 als Kunststraße errichtet wurde. Die Bundesstraße 185 folgt westlich von Bernburg dem Verlauf einer Altstraße aus dem Harzgebiet, die schon im 8. Jahrhundert als Benediktinerweg diente.

Geplant war zudem, die Bundesautobahn 71 Schweinfurt–Sangerhausen bis nach Bernburg zur A 14 zu verlängern. Diese Pläne werden jedoch im Moment nicht weiter verfolgt.

Schiene

Bernburg hat seit 1846 Bahnanschluss Richtung Köthen, nach der Streckenverlängerung ab 1865 auch nach Aschersleben. Das Bahnhofsgebäude stammt ebenfalls aus diesem Jahr. Seit 1889 besteht Verbindung über Baalberge nach Könnern sowie seit 1899 nach Calbe (Saale) Ost.[46]

Der Bahnhof, welcher seit Dezember 2019 offiziell die Bezeichnung Hauptbahnhof trägt, wird stündlich von der Regionalbahn Aschersleben–Güsten–Bernburg–Köthen–Dessau bedient. Weiterhin verkehren im Zweistundentakt eine Regionalbahn nach Calbe (Saale) und Magdeburg Hbf sowie eine Regionalbahn über Könnern nach Halle (Saale) Hauptbahnhof. Bernburg hat somit einen direkten Bahnanschluss an alle drei Oberzentren von Sachsen-Anhalt. Der nächstgelegene Fernverkehrshalt ist der Bahnhof Köthen.

In den Jahren 2010 und 2011 wurde der Bahnhof modernisiert und barrierefrei; es wurde im Rahmen der Konjunkturprogramme aus Bundesmitteln die Personenunterführung erneuert und Aufzüge neu gebaut. Zusätzlich wurden die Bahnsteige 1 und 2/3 und deren Zugänge neu gebaut, das Dach des Bahnsteigs 1 saniert und die Beleuchtung der Bahnsteige 1 und 2/3 erneuert.[47] Außerdem wurde der stadtfern gelegene Haltepunkt Friedenshall durch einen Haltepunkt in Roschwitz ersetzt.[48]

Im Bernburger Krumbholz fährt eine Parkeisenbahn. Außerdem betreibt das ansässige Sodawerk eine eigene Werksbahn, die vor allem durch eine weitere Saalebrücke im Stadtbild auffällt.

ÖPNV

Zahlreiche Buslinien erschließen Bernburg und verbinden die Stadt mit der Region. Betrieben wird das Busnetz von der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH.

Den innerstädtischen Verkehr bediente von 1897 bis 1921 die Straßenbahn Bernburg.

Wasser

Weiterhin ist auch die Saale als Transportweg von Bedeutung. Die Stadt setzt sich für einen Ausbau der Saale insbesondere auf dem Abschnitt von der Schleuse in Calbe bis zur Elbe ein.[49]

Radwege

Durch den Ort verläuft der Europaradweg R1, der das französische Boulogne-sur-Mer mit Sankt Petersburg in Russland verbindet. Ebenfalls durch den Ort verläuft der Saaleradweg (von der Saalequelle bis zur Mündung in die Elbe), der Radweg Deutsche Einheit sowie der D11.

Ansässige Unternehmen

Die größten Betriebe sind:

- ein Werk von Schwenk Zement

- ein Sodawerk der Solvay GmbH

- das zur K+S AG gehörende Steinsalzbergwerk Bernburg mit etwa 425 Beschäftigten[50]

- UGS Bernburg, ein Gasspeicher der VNG AG (mit einem nutzbaren Arbeitsgasvolumen von 865 Mio. Nm³ viertgrößter Kavernenspeicher Europas[51])

- die Serumwerk Bernburg AG[52] („Pulmotin“)

- die PÖTTINGER Landtechnik GmbH / PÖTTINGER Deutschland GmbH produziert in Bernburg Sämaschinen

- die Wohlgemuth Süßwaren GmbH (Schaumzucker, Kaugummikugeln)

- die Meisterbäckerei Steinecke betreibt in Bernburg einen ihrer größten Produktionsbetriebe

- die COIL GmbH, Tochterunternehmen der belgischen Gruppe United Anodisers SA, Aluminiumbeschichtungen

- ein Lidl-Logistikzentrum

- die ALMECO GmbH, ein Tochterunternehmen der italienischen ALMECO-Gruppe, Herstellung von Aluminiumprodukten für solarthermische Anlagen

- AUREC (Abfall-Bergversatz und Versatzbaustoffe), Tochtergesellschaft der REMEX Mineralstoff GmbH

- Befesa Aluminium Germany GmbH Bernburg, Recycling von Aluminiumreststoffen[53]

- die Schloßdomäne Zepzig GmbH ist ein Pflanzenbaubetrieb (Getreide, Hopfen)

- Agrargenossenschaft Baalberge eG

- Salus-Fachklinikum Bernburg, Zentrum für Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie

Bernburg ist darüber hinaus Sitz der Deutschen TierparkGesellschaft e. V.[54]

Medien

In Bernburg erscheint eine Lokalausgabe der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) aus Halle. Weiterhin werden örtliche Ausgaben der kostenlosen Anzeigenblätter SuperSonntag und Wochenspiegel verteilt. Lokalnachrichten im TV sendet das Regionalfernsehen Bitterfeld-Wolfen (RBW).

Über den Sender Bernburg werden die Hörfunkprogramme von Radio SAW und Rockland Sachsen-Anhalt ausgestrahlt.

Bildung

In Bernburg gab es 2019 sechs Grundschulen, darunter eine evangelische Schule.[55] Zwei der staatlichen Grundschulen – Franz Mehring-Schule und Grundschule „Adolph Diesterweg“ – nutzen denkmalgeschützte Gebäude.[56] Weiter gibt es in Bernburg zwei Förderschulen, eine Freie Sekundarschule sowie die Sekundarschule „Campus Technicus“.[55]

Bernburg hat ein Gymnasium, das Carolinum Bernburg. Zu Beginn des Schuljahres 2003/2004 wurden dazu das Friederiken-Gymnasium, das Hermann-Hellriegel-Gymnasium und das alte Gymnasium Carolinum verschmolzen.[57]

Im Ortsteil Strenzfeld befindet sich die frühere Landwirtschaftliche Hochschule, die 1991 ein Teilbereich der Hochschule Anhalt wurde. Hier findet weiterhin die Forschung und Lehre im Bereich Landwirtschaft (insbesondere Forschung in Pflanzenbau und zu Bioeffektoren), Ökotrophologie, Naturschutz, Landschaftsarchitektur und Wirtschaftswissenschaften statt.

Behörden und Gerichte

Bernburg ist Sitz des Amtsgerichts Bernburg und der Verwaltung des Landkreises.

Gesundheitswesen

In Bernburg befinden sich neben zahlreichen Arztpraxen das AMEOS Klinikum Bernburg, die Waldklinik Bernburg für Parkinson-Betroffene und das Salus gGmbH Fachklinikum Bernburg für psychisch Erkrankte. Das Medizinische Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau unterhält in Bernburg einen Nebenstandort.

Persönlichkeiten

Literatur

- Hans Peper: Geschichte der Stadt Bernburg. Druck und Verlag von Gustav Kunze (Dornblüth Nachf.), Bernburg 1938, DNB 361277067.

- Ernst Müller: Geschichte, Kultur und Wirtschaft von Bernburg, der 800 Jahre alten Stadt an der Saale. Hrsg. von Stadtverwaltung Bernburg und Verkehrs- und Heimatverein Bernburg. Trommler-Druck, Bernburg, o. J. [ca. 1938], OCLC 254562513.

- Franz Stieler: Beiträge zur Geschichte von Stadt, Burg und Land Bernburg. 1. Teil: Wann tritt Bernburg in das Licht der Geschichte? Rat der Stadt, Bernburg 1961, DNB 454886276.

- Stadt Bernburg (Hrsg.): 1000 Jahre Bernburg. Rat der Stadt, Bernburg 1961, DNB 450407675.

- Volker Ebersbach: Geschichte der Stadt Bernburg in zwei Bänden. Band 1. Anhaltische Verlagsgesellschaft, Dessau 1998, ISBN 3-910192-65-3 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Volker Ebersbach: Geschichte der Stadt Bernburg in zwei Bänden. Band 2: Geschichte der Stadt Bernburg im 20. Jahrhundert. Anhaltische Verlagsgesellschaft, Dessau 2000, ISBN 3-910192-79-3.

- Stadt Bernburg (Hrsg.): 1050 Jahre Bernburg (Saale) in Anhalt. Ein Jubiläumsbuch. Bernburg 2011, ISBN 978-3-00-033108-4.

- Dieter Gerst: Bernburg. Eine Perle an der Saale. Sutton Verlag, Erfurt 2012, ISBN 978-3-95400-088-3 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

Weblinks

- Offizielle Website der Stadt Bernburg

- Fotomontagen von Bernburg damals und heute. (Nicht mehr online verfügbar.) In: bbglive.de. Lutz Altrock, archiviert vom Original am 10. Februar 2013 (private Webseite).

- Geschichte Bernburgs. (Nicht mehr online verfügbar.) In: sachsen-anhalt-wiki.de. Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung GmbH & Co. KG, 4. Januar 2016, archiviert vom Original am 26. September 2017 (private Webseite).

Einzelnachweise

- Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Bevölkerung der Gemeinden – Stand: 31. Dezember 2021 (PDF) (Fortschreibung) (Hilfe dazu).

- Deutscher Wetterdienst: Normalperiode 1961–1990. (Nicht mehr online verfügbar.) In: dwd.de. Archiviert vom Original am 23. September 2015; abgerufen am 9. Juli 2018 (kein einschlägiges Memento).

- Niederschlag 1961–1990. (TXT) (Nicht mehr online verfügbar.) In: dwd.de. Archiviert vom Original am 2. Dezember 2015; abgerufen am 27. August 2019 (Standort 445). –

Temperatur 1961–1990. (TXT) (Nicht mehr online verfügbar.) In: dwd.de. Archiviert vom Original am 2. Dezember 2015; abgerufen am 27. August 2019 (Standort 445). - Andreas Kleineberg, Christian Marx, Eberhard Knobloch, Dieter Lelgemann: Germania und die Insel Thule. Die Entschlüsselung von Ptolemaios’ „Atlas der Oikumene“. 2. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011, ISBN 978-3-534-24525-3.

- Matthias Schulz: Google Earth in der Antike. In: Der Spiegel. Nr. 39, 2010, S. 125 ff. (online). Abgerufen am 4. Oktober 2013.

- Karsten Falke: Warum wir 1.050 Jahre Bernburg feiern – Zur Forschungsgeschichte über das Alter von Bernburg. Festvortrag im Rahmen der Festveranstaltung zum 1.050-jährigen Jubiläum der Stadt Bernburg am 22. Mai 2011 im Carl-Maria-von-Weber-Theater in Bernburg. 2. September 2011 (val-anhalt.de (Memento vom 11. Oktober 2017 im Internet Archive) [PDF; 2,1 MB] Druckfassung).

- Otto Schlüter, Oskar August (Hrsg.) unter Mitwirkung zahlreicher Fachwissenschaftler: Atlas des Saale- und mittleren Elbegebietes. Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1958–1960, Beiheft (Teil 2), S. 151: „Hier lag ein 782 genannter fränkischer Königshof“.

- RI I n. 419b. In: Regesta Imperii Online, abgerufen am 15. März 2015: Karl der Jüngere „hält in Waladala (wahrscheinlich Waldau gegenüber Bernburg, Simson Karl d. Gr. 2,356 n. 1, nicht Waldau bei Schleusingen, wofür auch Förstemann Ortsnamen 1529) den heertag ab“.

- „Otto I. in Ohrdruf schenkt dem kloster S. Moriz zu Magdeburg den zehnten von allen fruchten und allen nutzungen, von welchen die christen in den gauen und burgen: […] in Nudzici mit Wettin, Lobejun, Rothenburg, Loponoh (nach Böttger l. c. 4, 29 Löbnitz, kr. Teicha), Trebnitz und Brandanburg (unbekannt) […] zu entrichten haben“ (veralteter Sachstand vor 1961). RI II,1 n. 305. In: Regesta Imperii Online, abgerufen am 17. Juli 2015.

- Franz Stieler: Wann tritt Bernburg in das Licht der Geschichte? (= Beiträge zur Geschichte von Stadt, Burg und Land Bernburg. 1. Teil). Rat der Stadt, Bernburg 1961, DNB 454886276.

- Namen der Opfer der Hexenprozesse/ Hexenverfolgung in Bernburg (Saale). (PDF; 21 kB) In: anton-praetorius.de, abgerufen am 9. Mai 2016.

- Hexenausstellung im Museum Schloss Bernburg (Memento vom 12. April 2013 im Webarchiv archive.today). In: bwg-bernburg.de, abgerufen am 5. Oktober 2017.

- Erinnerung an Hexenverfolgung. In: Mitteldeutsche Zeitung. 10. Dezember 2015, S. 8.

- Stefan Wolter: Eine Musteranstalt zum Heile und dem Kreis zur Ehre. Vom Kreiskrankenhaus zum Klinikum Bernburg. 115 Jahre Geschichte an der Kustrenaer Straße. Quedlinburg 2011.

- Hans Peper: Die Geschichte der Stadt Bernburg. Gustav Kunze (Dornblüth Nachf.), Bernburg 1938, S. 376.

- Otto Dorn: Die Geschichte des Keßlerturms. In: Mitteldeutsche Zeitung. 8. Februar 1997 ff. (in 4 Teilen + Schluss).

- Volker Ebersbach: Geschichte der Stadt Bernburg in zwei Bänden. Band 2: Geschichte der Stadt Bernburg im 20. Jahrhundert. Anhaltische Verlagsgesellschaft, Dessau 2000, S. 31.

- Ute Hoffmann: Todesursache: „Angina“. Zwangssterilisation und „Euthanasie“ in der Landes-Heil- und Pflegeanstalt Bernburg. Hrsg.: Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt, Pressestelle (= Teil von: Anne-Frank-Shoah-Bibliothek). Magdeburg 1996, DNB 948595418.

- Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ Bernburg. In: sachsen-anhalt.de. Land Sachsen-Anhalt. Staatskanzlei und Ministerium für Kultur Sachsen-Anhalt, abgerufen am 20. Januar 2022.

Förderverein der Gedenkstätte Bernburg. In: gedenkstaette-bernburg.de, abgerufen am 5. Oktober 2017. - Gedenkbuch. Suche im Namenverzeichnis. Suchen nach: Bernburg – Wohnort. In: bundesarchiv.de, abgerufen am 7. Januar 2022.

- Katharina Thormann: Jeder Stein ein Schicksal. Dritte Aktion ohne großes Publikum. (Nicht mehr online verfügbar.) In: mz-web.de. Mitteldeutsche Zeitung, 16. Dezember 2020, archiviert vom Original am 17. Dezember 2020; abgerufen am 7. Januar 2022.

Projekt „STOLPERSTEINE in Bernburg“. In: bernburg.de, abgerufen am 7. Januar 2022. - Olaf Groehler: Anhalt im Luftkrieg. 1940–1945. Anhaltische Verlagsanstalt, Dessau 1993, ISBN 3-910192-05-X, S. 164, 172.

- Kürschnermeister Egon Toursel, Sohn und Nachfolger von Kürschnermeister Fritz Toursel (1904–1994), vor seinem Geschäft in Bernburg (vgl. Kürschnerei in Düsseldorf#Pelze Toursel). 1964 erhielt die Firma eine Auszeichnung anlässlich des 1. Pelzmodellwettbewerb der DDR (vgl. commons:Category:Pelzmodellwettbewerb der DDR 1964).

- Das ausgehende 20. Jahrhundert im Detail. In: bernburg.de, Stadt Bernburg, abgerufen am 25. März 2020.

- 1050 Jahre Bernburg (Saale) in Anhalt. Bernburg 2011, S. 299, 300.

- 1050 Jahre Bernburg (Saale) in Anhalt. Bernburg 2011, S. 300.

- Stadtporträt zu Bernburg a. d. Saale: Reformationsstadt Bernburg. Deutschland. Wo selbst der Fürst durch die enge Pforte passt. In: reformation-cities.org, abgerufen am 4. Oktober 2017.

Bernburg (Memento vom 29. Juni 2019 im Internet Archive). In: r2017.org, abgerufen am 4. Oktober 2017. - StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 2003. Destatis.

- StBA: Gebietsänderungen vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010. Destatis.

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Gemeinden 1994 und ihre Veränderungen seit 01.01.1948 in den neuen Ländern. Verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart 1995, ISBN 3-8246-0321-7.

- [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=https://ergebnisse.zensus2011.de/#StaticContent:00,BEV_1_3_0,m,table Seite nicht mehr abrufbar], Suche in Webarchiven: [http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/https://ergebnisse.zensus2011.de/#StaticContent:00,BEV_1_3_0,m,table Zensusdatenbank.] [keine Mementos]. Aktuell unter zensus2022.de.

- Georg Müller: Mei Anhalt, wu ich heeme bin. Mundartgeschichten und Gedichte. Zusammengestellt und hrsg. von Gunnar Müller-Waldeck. Anhalt Edition, Dessau 2009, ISBN 978-3-936383-15-7.

- Heribert Pistor: De Rickfahrkoarte odder: Nochwas uff Aanhält’sch. Hundert Mundartgedichte in anhaltischem Dialekt (= Anhält’sche Jetichte. Band 4). Anhalt Edition Dessau, Dessau-Roßlau 2018, ISBN 978-3-936383-29-4.

- Bekanntmachung der Stadt Bernburg vom 18. November 2014. (PDF; 6 kB) In: bernburg.de, abgerufen am 6. Oktober 2017.

- Stadt Bernburg (Saale). Stichwahl Oberbürgermeister/in 17.10.2021. In: votemanager.kdo.de. KDO Service GmbH und Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), abgerufen am 19. Oktober 2021.

- § 2 Abs. 1 Hauptsatzung der Stadt Bernburg (Saale) vom 12. Dezember 2018. In: bernburg.de, abgerufen am 4. März 2017 (bernburg.de [PDF; 180 kB]).

- Stadtporträt. In: bernburg.de, abgerufen am 10. Oktober 2017.

- Bernburg: BERNBURG * 1 g SOOLBAD BERNBURG STÄRKSTE SOOLE DEUTSCHLANDS (Deutsches Reich 1916–1923) Gerät: Maschinenstempel Normale Stempelfarbe: schwarze Stempelfarbe auf Ölbasis Verwender: Postamt | Verwendung als: Gelegenheitsstempel Typ: MAS (Maschinenstempel, siehe Profimodus) 60 mm x 22 mm / Form: Kreisstempel, Entwerter links: Werbeeinsatz ohne Umfassungslinie, Text im Entwerterteil: SOOLBAD BERNBURG STÄRKSTE SOOLE DEUTSCHLANDS Hersteller: Universal/Standard Textzeilen im Stempel: Ein Textbogen oben, vier Textzeilen (bo4z) Schriftart: Grotesk Verwendungszeit: 9. Juli 1921 bis 13. April 1923. Stempel-Datenbank zu Bernburg, abgerufen am 22. Dezember 2017.

- Otto Köhler: Das Kloster der Marienknechte in Bernburg. Ein Beitrag zur anhaltischen Geschichte. Meyer, Bernburg 1889, Digitalisat.

- Am 28./29. Mai 1949 wurden auf der alten Strecke am Sopienhafen in Halle an der Saale die ersten Kajak-Landesmeisterschaften von Sachsen-Anhalt ausgerichtet. Die Slalommeisterschaft der sowjetischen Besatzungszone fand im Sommer 1949 auf der Zwickauer Mulde in Hartenstein statt. Zunächst dominierten noch die Kanuten des ZSG KWU = Kommunales Wirtschaftsunternehmen Halle, später die Bernburger Kanuten.

- Den deutschen Kilometerwettbewerb im Kanu von 1926 gewann Herr Taatz aus Bernburg mit 2165 km und konnte damit die starken Dresdner Kanuten auf die Ränge verweisen, welche beim ersten deutschen Kilometerwettbewerb von 1925 noch vorn lagen.

- Webseite des Wassersportvereins Empor Bernburg e. V., abgerufen am 4. Januar 2022.

- Kunsthalle Bernburg. In: museumschlossbernburg.de, abgerufen am 16. März 2021.

- Märchengarten „Paradies“. In: bernburg.de, abgerufen am 16. März 2021.

- Parkeisenbahn „Krumbholz“. In: bernburger-freizeit.de, abgerufen am 16. März 2021.

- Deutsche Bahn AG: Frischzellenkur für Bahnhof Bernburg beendet. In: gateo.de. LayerMedia, Inc., 23. Februar 2011, abgerufen am 2. Februar 2012 (Pressemeldung).

- Konjunkturprogramm, Ausgewählte Highlights, Bernburg, geplante Maßnahmen. (Nicht mehr online verfügbar.) In: bahnhof.de. Ehemals im Original; abgerufen am 2. Februar 2012 (keine Mementos). (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)

- Eisenbahn-Bundesamt: Feststellung über das Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben „Neubau Verkehrsstation Bernburg-Roschwitz“, Strecke 6420 Köthen-Aschersleben (Memento vom 10. April 2016 im Internet Archive). In: eba.bund.de, abgerufen am 6. Oktober 2017 (PDF; 123 kB).

- Verkehrsweg Saale (Memento vom 24. Juli 2012 im Webarchiv archive.today). In: bernburg.de, abgerufen am 6. Oktober 2017.

- Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt: Bergwerke und Tiefbaubetriebe in Sachsen-Anhalt (Memento vom 10. September 2012 im Webarchiv archive.today). In: sachsen-anhalt.de, abgerufen am 6. Oktober 2017.

- Webseite der VNG AG: Europas Nr. 4: UGS Bernburg. Bernburg ist der viertgrößte Kavernenspeicher Europas. 2011 haben wir eine Ejektoranlage zur energieeffizienteren Erdgaseinspeicherung installiert. Jetzt ist Bernburg nicht nur unser größter, sondern auch flexibelster Untergrundgasspeicher. (abgerufen am 7. Januar 2022).

- Serumwerk Bernburg AG. In: serumwerk.com, abgerufen am 6. Oktober 2017.

- Befesa. In: befesa.com, abgerufen am 11. Oktober 2022.

- Satzung. (PDF; 94 kB) (Nicht mehr online verfügbar.) In: deutsche-tierparkgesellschaft.de. 23. März 2016, archiviert vom Original am 10. April 2015; abgerufen am 4. April 2015 (beschlossen am 7. April 2011 in Cadenberge).

- Schulverzeichnis auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt.

- Siehe Nachweise in Liste der Kulturdenkmale in Bernburg (Saale).

- Zur Geschichte der Gymnasien siehe auch deren Jahresberichte: Jahresbericht des Herzoglichen Realgymnasiums und der Gemeinschaftlichen Vorschule der Beiden Gymnasien zu Bernburg für Ostern … bis Ostern … (bspw. 3.1884/85 [1885] und 4.1885/86 [1886], Digitalisat).

На других языках

- [de] Bernburg (Saale)

[en] Bernburg

Bernburg (Saale) is a town in Saxony-Anhalt, Germany, capital of the Salzlandkreis district. The former residence of the Anhalt-Bernburg princes is known for its Renaissance castle.[ru] Бернбург

Бернбург (нем. Bernburg) — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт. Входит в состав района Зальцланд. Подчиняется управлению Бернбург. Город расположен по обеим берегам реки Зале[1].Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии