world.wikisort.org - Deutschland

Busdorf ['buːsˌdɔʁf] (dänisch: Bustrup) ist eine Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein. Die Gemeinde ist der Verwaltungssitz des Amtes Haddeby.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Schleswig-Holstein | |

| Kreis: | Schleswig-Flensburg | |

| Amt: | Haddeby | |

| Höhe: | 18 m ü. NHN | |

| Fläche: | 5,35 km2 | |

| Einwohner: | 2074 (31. Dez. 2021)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 388 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 24866 | |

| Vorwahl: | 04621 | |

| Kfz-Kennzeichen: | SL | |

| Gemeindeschlüssel: | 01 0 59 018 | |

| Adresse der Amtsverwaltung: | Rendsburger Straße 54c 24866 Busdorf | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Kay Michael Heil (CDU) | |

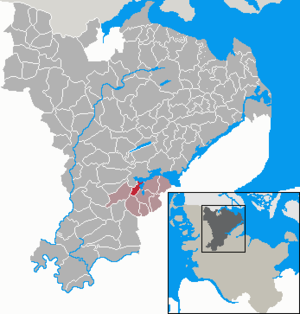

| Lage der Gemeinde Busdorf im Kreis Schleswig-Flensburg | ||

| ||

Geographie

Geographische Lage

Das Gemeindegebiet von Busdorf erstreckt sich im äußersten südlichen Bereich der naturräumlichen Haupteinheit Angeln am Ende des Meeresarms Schlei der Ostsee auf dem südlichen Ufer.[2][3] Im Nordwesten des Gemeindegebiets befindet sich der sogenannte Busdorfer Teich.[3]

Entlang der Gemeindegrenze nach Dannewerk befindet sich, östlich der Bundesautobahn 7, das NATURA-2000-Schutzgebiet FFH-Gebiet Busdorfer Tal.

Gemeindegliederung

Die Gemeinde ist siedlungsgeographisch in mehrere Siedlungen untergliedert. Neben dem Dorf gleichen Namens befinden sich auch die Häusergruppen Grundlos und Haddeby (das historische Haithabu), außerdem die Haussiedlung Wittgenstein als weitere Wohnplätze im Gemeindegebiet.[4]

Nachbargemeinden

Direkt angrenzende Gemeindegebiete von Busdorf sind:[3]

| Schleswig (Stadtteil Friedrichsberg) |

Schleswig | |

| Dannewerk |  |

Fahrdorf |

| Jagel |

Geschichte

Eine jungsteinzeitliche und bronzezeitliche Besiedlung des Ortsgebiets ist archäologisch nachgewiesen. Auch die Siedlungsreste des wikingerzeitlichen Haithabu und der Skarthi-Stein, ein wohl Anfang des 11. Jahrhunderts aufgestellter Runenstein, liegen im heutigen Gemeindegebiet.

Der Name Busdorf selbst wurde 1299 als Personenname (Jaan Buzthorp) erstmals erwähnt. Daraus lässt sich auf einen Ortsnamen, der Dorf des Butse bedeutet schließen. Auf Südjütisch heißt der Ort Bustrop.

In der sogenannten Osterschlacht bei Schleswig am 23. April 1848 während der Schleswig-Holsteinischen Erhebung (1848 – 1851, auch „Drei-Jahres-Krieg“ – dänisch Treårskrigen) wurde das unter dänischer Herrschaft stehende Busdorf durch preußische Truppen unter der Führung des Generals Graf Friedrich von Wrangel, die die Schleswig-Holsteinische Armee unterstützten, eingenommen. Die dänischen Truppen zogen sich daraufhin nach Norden zurück. Busdorf blieb jedoch bis 1864 dänisch und kam nach dem Deutsch-Dänischen Krieg erstmals unter deutsche/preußische Herrschaft (ab 1867 bis 1945 preußische Provinz Schleswig-Holstein).

Im Februar 1930 wurde in dem agrarisch geprägten Busdorf eine NSDAP-Ortsgruppe gegründet, der u. a. Landwirtschaftsfunktionäre angehörten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des NS-Staates kam es zu einer erheblichen Zuwanderung von Flüchtlingen nach Schleswig-Holstein, die fast zu einer Verdoppelung der Wohnbevölkerung führte. Es entstanden neue Wohngebiete. Kleine und mittlere Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen ersetzten landwirtschaftliche Betriebe und siedelten sich beispielsweise im 1998 erschlossenen, südlich gelegenen Gewerbepark Wikingerland an,[5] wo direkt an der Bundesautobahn 7 Partygänger aus weiten Teilen des Landes in der Großraumdiskothek Vineta Tanznächte veranstalten.[6][7]

Politik

Gemeindevertretung

Von den 13 Sitzen in der Gemeindevertretung hat seit der Kommunalwahl 2013 die CDU sechs Sitze, die Wählergemeinschaft BWG vier, die SPD zwei, und der SSW hat einen Sitz.

Wappen

Blasonierung: „In Blau unter zwei goldenen Löwen hintereinander der goldene Busdorfer Runenstein.“[8]

Heraldisch korrekte Blasonierung: „Unter blauem Schildhaupt, darin (balkenweise) zwei schreitende goldene Löwen, in Blau ein rechteckiger, hochkant gelegter, goldener Stein mit fünf liniengefassten Runenspalten, die rechte schmäler.“

Wappenerklärung:

Die Löwen sind die Schleswigschen Löwen, der Stein der Busdorfer Runenstein.

Sehenswürdigkeiten

In der Liste der Kulturdenkmale in Busdorf stehen die in der Denkmalliste des Landes Schleswig-Holstein eingetragenen Kulturdenkmale.

Haithabu und Danewerk

Haithabu lag vom 9. bis 11. Jahrhundert innerhalb eines Ringwalls am Haddebyer Noor. Haithabu war in der Wikingerzeit eines der bedeutendsten wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Zentren Nordeuropas. Nach der Zerstörung der Siedlung im Jahr 1066 wurde von den Bewohnern die Stadt Schleswig gegründet. Auch ein Großteil des Danewerks eines alten Sperrwalls über die Kimbrische Halbinsel, vergleichbar dem Limes oder dem Hadrianswall, liegt im Gemeindegebiet.

Der Siedlungsplatz wurde 1897 von dem Archäologen Sophus Müller wiederentdeckt. Heute werden viele der archäologischen Funde im Wikinger-Museum Haithabu in Busdorf ausgestellt.

Skarthi-Stein

Der Skarthi-Stein, ein Runenstein, wurde 1857 zwischen zwei Grabhügeln im Gemeindegebiet entdeckt. Er soll an einen Gefolgsmann von König Sven Gabelbart erinnern. Die Inschrift des Skarthi-Steins, auch als "Runenstein von Busdorf" oder "Danewerksstein" bezeichnet, dessen Übersetzung Wolfgang Laur (1987) vornahm, könnte auf den bei Haithabu gefallenen Hirdmann dieses Dänenkönigs – Skarthi – hindeuten, der zuvor anscheinend Jomswikinger in der Jomsburg in Pommern war. Des Weiteren ist Skarthi als Teilnehmer der Seeschlacht von Hjörungavag an der norwegischen Atlantikküste um 995 bezeugt, in der die Norweger die Dänen und Jomswikinger besiegten. Skarthi konnte in der Gefangenschaft einem führenden Jomswikingerhäuptling das Leben retten und mit ihm, vom Regenten Håkon Jarl (971–995) begnadigt, freikommen. Die Runen-Inschrift würde damit in etwa mit den Aussagen des Werkes "Heimskringla" (Weltkreis) des isländischen Historikers und Politikers Snorri Sturluson (1178/79–1241) übereinstimmen.[9]

St.-Andreas-Kirche

Die St.-Andreas-Kirche Haddeby liegt außerhalb des Dorfkerns. Die einschiffige romanische Feldsteinkirche wurde um 1200 errichtet. Von ihr wird gesagt, dass sie sich auf den Grundmauern der Kirche befindet, die Ansgar im Jahr 849 bauen ließ, als er die Wikinger missionieren wollte. Allerdings befindet sich die Kirche außerhalb des historischen Ringwalls an einer der wichtigsten Handelsstraßen in der Region.[10]

Persönlichkeiten

Die Politikerin Anke Spoorendonk (SSW) wurde 1947 in Busdorf geboren.

Literatur

- Dirk Jennert: „Wikingerland“. In: Stephan Richter (Hrsg.): Schleswig-Holstein-Topographie. Bd. 2: Boren - Ellerau. Flying-Kiwi-Verl. Junge, Flensburg 2002, ISBN 978-3-926055-68-2, S. 190–193.

Weblinks

Einzelnachweise

- Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2021 (XLSX-Datei) (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011) (Hilfe dazu).

- Liste: Zuordnung der Gemeinden zu den Naturräumen. (PDF) S. 11, abgerufen am 1. Januar 2022.

- Relation: Busdorf (1157532) bei OpenStreetMap (Version #10). Abgerufen am 1. Januar 2022.

- Wohnplatzverzeichnis Schleswig-Holstein 1987. (PDF) Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein, 1992, S. 88, abgerufen am 1. Januar 2022.

- Haithabu und Busdorf - eine lange Geschichte! Amt Haddeby, abgerufen am 2. Juli 2016.

- Gero Trittmaack: Tanzpaläste mit Problemen: „Fantasy“ und „Vineta“: Ausverkauf der Diskotheken. In: Schleswiger Nachrichten. 12. Februar 2016, abgerufen am 2. Juli 2016.

- Korn-Nacht in der Disco. In: taff. ProSieben, 21. Februar 2014, abgerufen am 2. Juli 2016.

- Kommunale Wappenrolle Schleswig-Holstein

- Lutz Mohr: Der "Skarthi-Stein" von Haithabu/Schleswig – ein königliches Runendenkmal für einen pommerschen Jomswikinger? In: Steinkreuzforschung (SKF). Studien zur deutschen und internationalen Flurdenkmalforschung. Hrsg. von Rainer H. Schmeissner. Reihe B (Sammelbände), Sammelband Nr. 24 (NF 9), Regensburg 1997, S. 68–76

- St. Andreas Haddeby (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf nordelbien.de

На других языках

- [de] Busdorf

[en] Busdorf

Busdorf (Danish: Bustrup) is a municipality in the district of Schleswig-Flensburg, in Schleswig-Holstein, Germany.[ru] Бусдорф

Бусдорф (нем. Busdorf) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии