world.wikisort.org - France

Plourin-lès-Morlaix [pluʁɛ̃ lɛ mɔʁlɛ] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France. Ses habitants sont les Plourinois et Plourinoises.

Ne doit pas être confondu avec Plourin.

| Plourin-lès-Morlaix | |

Le « menhir » de Plourin est une stèle du second âge du fer. On voit la mairie en arrière-plan. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Morlaix |

| Intercommunalité | Morlaix Communauté |

| Maire Mandat |

Guy Pennec 2020-2026 |

| Code postal | 29600 |

| Code commune | 29207 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plourinois, Plourinoises |

| Population municipale |

4 517 hab. (2019 |

| Densité | 110 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 32′ 07″ nord, 3° 47′ 22″ ouest |

| Altitude | Min. 8 m Max. 242 m |

| Superficie | 40,92 km2 |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Plouigneau |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel |

| modifier |

|

Géographie

Localisation

Plourin-lès-Morlaix se trouve dans la région Bretagne, au Nord-Est du département du Finistère, et fait partie du pays historique du Trégor, faisant ainsi partie du Trégor finistérien. La commune est située au sud-est de Morlaix, son bourg étant distant d'environ 5 kilomètres de cette dernière. Elle est intégrée à l'unité urbaine de Morlaix ainsi qu'à son aire urbaine. Elle fait partie de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté. Elle est avec Saint-Martin-des-Champs une des principales communes de la banlieue morlaisienne, bien qu'elle soit typée périurbaine.

La commune est située à mi-chemin entre le littoral de la Manche et les monts d'Arrée ; elle est proche de la limite nord du Parc naturel régional d'Armorique.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La commune est constituée d'un plateau vallonné dont la pente générale s'abaisse vers le nord, l'altitude s'élevant à 180 mètres au sud-ouest du territoire communal et même jusqu'à 242 mètres au Bois de la Grange au sud-est du finage, pour s'abaisser à 90 mètres dans la partie nord-ouest du territoire communal prolongeant le plateau et nettement moins dans les fonds de vallée.

Hydrographie

Le finage communal est limité par deux cours d'eau aux vallées nettement encaissées s'abaissant jusqu'à une dizaine de mètres d'altitude formant une presqu'île de confluence : le Queffleuth à l'ouest sépare Plourin-lès-Morlaix de Pleyber-Christ et plus en aval de Saint-Martin-des-Champs et Morlaix ; le Jarlot à l'est et au nord sépare Plourin-lès-Morlaix de Plougonven ; les deux cours d'eau confluent en pleine ville de Morlaix pour former la Rivière de Morlaix, ria débouchant sur la Manche. Au sud, la limite communale avec Le Cloître-Saint-Thégonnec s'appuie également pour la majeure partie de son tracé sur le vallon encaissé d'un petit affluent de rive droite du Queffleuth, puis plus à l'est après un petit interfluve, sur un vallon d'un petit affluent de rive droite du Jarlot[1].

Un autre cours d'eau et un de ses affluents échancrent profondément et presque en son milieu le territoire communal : le ruisseau de Bodister, affluent de rive droite du Queffleuth, et son propre affluent le ruisseau de Coatanscour, coulent eux aussi une bonne soixantaine de mètres en dessous des hauteurs du plateau avoisinant et dont le cours est parsemé de sites d'anciens moulins, le plus souvent des moulins à papier : d'amont en aval, le moulin de Bodister et celui de la Boissière sur le ruisseau de Bodister ; le moulin de Coatanscour, tout près de la source du ruisseau éponyme ; le Moulin-Plomb ; le Vieux Moulin ; le Moulin neuf aux abords duquel s'est développée une pisciculture, le moulin de Pont-Pol (fermé depuis 1953). D'autres moulins s'étaient établis sur les cours d'eau limitant le territoire communal : le Moulin du Clos, le Moulin de Penlan, le Moulin Rouge, le Moulin Blanc, le Moulin des Prés, ar Vilin Ven (Vilin signifie « moulin » en breton) sur la rive plourinoise du Queffleuth, sans compter ceux installés sur la rive gauche qui appartiennent aux communes voisines ; de même le Moulin Marant sur la rive gauche du Jarlot. Passant juste à l'ouest du bourg, selon un itinéraire rectiligne sud-nord en direction de Morlaix, le "chemin de Luzuria" ou vieux "chemin de La Feuillée" a été emprunté par des générations de pilhaourien descendants de la "Montagne" (monts d'Arrée) toute proche et apportant lin, chanvre et surtout vieux papiers glanés çà et là dans toutes les fermes de la région pour alimenter les nombreux moulins à papier.

Voies de communication et transports

Voies de communication

La commune est traversée par deux principaux axes routiers : la route départementale 109 reliant Plougonven au Sud de l'agglomération morlaisienne en passant par le bourg plourinois et remontant ensuite vers le nord et desservant ainsi le Nord urbanisé de la commune et la route départementale 769 passant à l'extrême Ouest communal, reprenant l'ancien tracé de la RN 169 de Carhaix-Plouguer à Morlaix. Le Nord de la commune est également desservi par la route départementale 712b, faisant office de rocade au Sud de l'agglomération morlaisienne, s'arrêtant au centre comerciale Saint-Fiacre.

Transports

La commune est desservie par la ligne urbaine 2 et les lignes périurbaines 36 et 36+ du réseau de bus intercommunal Linéotim[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Morlaix », sur la commune de Morlaix, mise en service en 1977[9] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[10],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,4 °C et la hauteur de précipitations de 976,3 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Landivisiau », sur la commune de Saint-Servais, mise en service en 1966 et à 27 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[13], à 11,2 °C pour 1981-2010[14], puis à 11,5 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

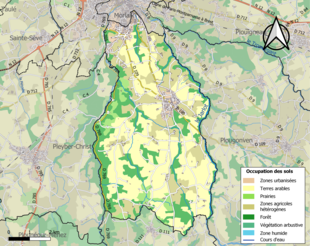

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (71,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (73 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (45,1 %), forêts (22 %), zones agricoles hétérogènes (21,8 %), zones urbanisées (5,3 %), prairies (4,8 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1 %)[16].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[17].

Morphologie urbaine

Le bourg est nettement décentré vers le nord au sein du finage communal resté largement rural sauf autour du bourg (lotissements récents) et surtout dans la partie nord-ouest du territoire communal englobé dans l'agglomération morlaisienne et qui présente des caractéristiques urbaines (Saint-Fiacre et les alentours)[18].

Logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 2 262, alors qu'il était de 2 089 en 2013[Insee 1]. Parmi ces logements, 89,8 % étaient des résidences principales, 3,0 % des résidences secondaires et 7,2 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 88,8 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 10,8 % des appartements.[Insee 2].

Résidences principales

La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était en 2017 de 74,0 %, en baisse sensible par rapport à 2012 (75,3 %). La part de logements HLM loués vides était de 11,1 % en 2017 contre 9,0 % en 2012, leur nombre étant en hausse, 222 contre 168[Insee 3]. Ainsi, sur l'ensemble des résidences principales en 2017 (soit 2 005) , on observe 0,9 % de studios, 5,7 % de deux pièces, 12,3 % de trois pièces, 22,4 % de quatre pièces et 58,6 % de cinq pièces ou plus[Insee 4]. Toujours dans les résidences principales, le nombre moyen de pièces par maison en 2017 était de 5,0 (stable par rapport à 2012) et était de 3,1 pour les appartements (contre 3,0 en 2012), ce qui donne une moyenne d'environ 4,8 pièces par résidence principale en 2017, stable par rapport à 2012[Insee 5].

Ancienneté des résidences principales

Parmi les résidences principales construites avant 2015 (soit 1918), 7,1% ont été achevées avant 1919, 4,8% de 1919 à 1945, 18,2% de 1946 à 1970, 44,6% de 1971 à 1990, 14,0% de 1991 à 2005 et 11,3% de 2006 à 2014[Insee 6].

Projets d'aménagement

Polémique

Une polémique s'est développée dans la première décennie du XXIe siècle au sein de la commune à propos du projet de "méga-décharge de classe 2" dont l'implantation est prévue sur le territoire communal. Ce projet a suscité la création d'un comité de défense, l'ADPNP (Association de défense du patrimoine naturel de Plourin-lès-Morlaix)[19], qui a organisé de nombreuses manifestations, pétitions, etc. contre ce projet d'écométhaniseur.

Toponymie

Le nom de Plourin provient du breton "ploe" ("paroisse") et de saint Rin (nom de saint ou d'un chef local qui pourrait être dérivé de Rinan ou Rinnan), personnage inconnu, qui est aussi l'éponyme d'une autre commune du Finistère : Plourin-Ploudalmézeau et d'une commune des Côtes-d'Armor : Plérin. Les transcriptions suivantes sont connues : Plurin (en 1128), Ploherin (en 1185), Ploerin (dès 1321). On trouve aussi successivement les formes suivantes : Plourin-Treguer, Plourin, Plourin-Tréguier, puis Plourin-Morlaix et enfin Plourin-lès-Morlaix[20].

Faisant partie du Trégor (évêché de Tréguier), la paroisse englobait initialement Le Cloître-Saint-Thégonnec et la paroisse Saint-Mathieu de Morlaix.

C'est le 4 novembre 1955 que Plourin devient officiellement Plourin-lès-Morlaix pour pouvoir différencier la commune de Plourin-Ploudalmezeau, appelée par le passé Plourin-Léon[21], autre commune du Finistère. La demande initiale du conseil municipal datait de 1932 !

Plourin-lès-Morlaix s'appelle Plourin-Montroulez en breton.

Histoire

Antiquité et Moyen Âge

La Préhistoire et la protohistoire

Des traces de présence humaine entre 6000 à 4500 av. J.-C. (Mésolithique) existent sur le territoire plourinois (menhir du Foennec, dolmen détruit de Kerverret, les archéologues ont trouvé des silex taillés et des flèches. Les tumulus de la Vigne et de Kerveleyen datent de l'âge du bronze,entre 2000 et 800 av. J.-C. Des souterrains, notamment ceux de Roc'h Lédan et de Kerveguen, datent de l'âge du fer (entre 800 av. J.-C. et l'occupation romaine) : leur usage n'est pas clairement établi, caves ou celliers probablement[22].

Le « menhir » de Plourin, réinstallée au centre du bourg, est une stèle de l'âge du fer[23], réinstallée au centre du bourg, datant de l'époque de la Tène[24], entre 500 et 100 av. J.-C.

L'époque romaine

Les Romains installent un camp fortifié à l'extrême nord-ouest du territoire plourinois, au débouché du Queffleuth sur la Rivière de Morlaix, à proximité du point de passage obligé pour passer d'une rive à l'autre sur la voie romaine allant de Condate (Rennes) à la pointe Saint-Mathieu. Une autre voie romaine venant de Vorgium (Carhaix) via Huelgoat et Berrien en direction de Mons Relaxus (Morlaix) la rejoint, traversant sud-nord le territoire plourinois, y entrant côté Le Cloître-Saint-Thégonnec à Quelern, passant par Coat Miniou, Bellevue, Moulin Plomb et à l'ouest du bourg. Elle quitte la commune via le Tronc et le Pillion, rejoignant le camp fortifié romain de Mons Relaxus via la place Traoulen et la rue des Bouchers.

Cette dernière voie romaine aurait remplacé un axe gaulois plus ancien dont le tracé est encore visible par endroits entre Guilly-Querch et Kerivoas, passant par Pont Camarat dit encore Pont de Luzuria ou Pont gaulois, formé de dalles de schistes à peine équarries, qui a continué à être utilisé à l'époque moderne.

La forteresse de Bodister

La famille des "Guicazou" (ou "Guicaznou"), originaire de Plougasnou, dès les premiers temps de l'immigration bretonne en Armorique au milieu du VIe siècle, fonda la forteresse de Bodister[25]. À la fin du XIIe siècle, les Guicazou transmirent par alliance la forteresse aux Dinan de Montafilant (dont les armoiries, dites "de Bodister" sont représentées sur des vitraux des églises de Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt). Cette seigneurie fut un temps jusqu'au début du XVIIe siècle la plus puissante du Trégor. La réformation de 1535 cite encore "la maison forteresse de Bodister", mais elle dut être démolie pendant les guerres de la Ligue car un texte du début du XVIIe siècle parle de "l'emplacement de l'ancien château de Bodister". L'ancien rempart, réduit à moins de 2 mètres de haut, sert désormais de talus.

Parmi les seigneurs de Bodister, l'histoire a retenu entre autres Françoise de Dinan (1436-1499) même si elle ne vécut jamais à Bodister. Fille unique de Jacques de Dinan, chevalier banneret, seigneur de Beaumanoir, de Montafilant, et du Bodister, capitaine de Josselin, gouverneur des ville et Château de Sablé, grand bouteiller de France, chambellan de Bretagne mort le , et de Catherine de Rohan, elle fut promise à peine sortie du berceau à François de Laval, seigneur du Gâvre, qui devint par la suite comte de Laval sous le nom de Guy XV. Son père décédé, elle devint jeune enfant encore, la plus riche héritière de Bretagne et fut demandée en mariage par le prince Gilles de Bretagne, seigneur de Chantocé, fils de Jean V, duc de Bretagne et de Jeanne de France, mais bien qu'âgée de 8 ans seulement elle refusa cette alliance par fidélité au choix initial fait par son père. Gilles de Bretagne l'enleva en 1444 et la retint prisonnière dans son château du Guildo, attendant qu'elle atteigne l'âge de contracter mariage. Après bien des péripéties, elle finit par épouser le père de son prétendant initial, le comte Guy XIV de Laval et devint donc quand même comtesse de Laval[26].

La justice seigneuriale de la châtellenie de Baudister [Bodister] , dont la juridiction était composée des paroisses de Ploujean, Garlan, Plouigneau et Plourin, et dépendait en appel de la barre royale de Morlaix[27].

Le manoir de Coatanscour

Les Coëtanscour (ou Coatanscour) étaient seigneurs de Plourin, mais aussi seigneurs de Kermorvan, de Kerbuzic et de Rozalec en Locquémeau, du Roscoët, de Tromelin et de Kervény en Plougasnou, de Kerduff en Ploumilliau, de Launay en Ploubezre. En 1600, Yvon de Coatanscour a fait don de la maîtresse-vitre de l'église paroissiale, celle de l'ange Gabriel[28].

Yves de Coatanscour, seigneur de Coatanscour, Kerbuzic, Kerdu, etc., fils de Jacques de Coatanscour et de Marguerite de Kerbuzic, dame dudit lieu, marié en 1592 avec Jeanne Barbier, de la maison du château de Kerjean (dont les Coatanscour deviennent propriétaires deux générations plus tard par le mariage de leur petit-fils Alexandre avec Gabriel Barbier, dame héritière de Kerjean). Il fut fait prisonnier pendant les guerres de la Ligue par des ligueurs à Morlaix "dans la tour de Kergurunet" en juillet 1590[29]. En 1598, il achète le manoir de La Haie-Douar en Locmaria-Berrien[30]. Il est mort à Saint-Mathieu de Morlaix le 12 juillet 1641.

La seigneurie de Coatanscour devint en 1755 la propriété du comte Louis-François-Gilles de Kersauson, à la suite de son mariage avec Suzanne-Augustine de Coatanscour, héritière du lieu ainsi que de Kerjean ; le château de Coatanscour, qui n'était plus habité depuis plusieurs générations, finit par tomber en ruines ; dernière châtelaine de Kerjean (aucun des deux enfants du couple ne survécut longtemps), Suzanne-Augustine fut arrêtée dans son château, condamnée à mort et guillotinée à Brest le 9 messidor an II ()[31]. Les terres de Coatanscour furent vendues comme bien national.

Lors de la Révolution française, "Si les châteaux de Coatanscour, de la Bretêche et plusieurs autres, élèvent leurs tourelles dans les airs, il est évident que ces forteresses menacent la liberté, et qu'il faut les raser, à tout le moins les démanteler"[32] rapporte Armand René du Châtellier.

Époque moderne

Le couvent des Minimes

Un petit monastère a été créé en 1624 par messire René, baron de Penmarch, époux de Jeanne Sansay à Saint-Fiacre. L'ordre des Minimes s'y installe en 1660[33] grâce à Claude-Barbe de Kersauzon et son mari François Le Borgne de Lesquiffiou[34]. L'ancienne chapelle Saint-Fiacre, aujourd'hui détruite, faisait partie de ce couvent. Les Minimes possédaient aussi un couvent à Morlaix, à l'emplacement de la chapelle actuelle des Ursulines[35].

Le couvent fut transformé en hôpital militaire par ordonnance royale en 1781 et il n'en subsiste qu'une partie du mur d'enceinte et la fontaine[36].

L'activité linière

La proximité du port de Morlaix a facilité l'essor de la culture et de la transformation du lin dans la région, y compris à Plourin-lès-Morlaix. Les nombreux manoirs qui parsèment le territoire communal ont souvent été construits par des roturiers ayant réussi en affaires pendant cet « âge d'or de la Bretagne » centré sur le XVIe siècle, mais qui a perduré jusqu'au XIXe siècle.

Les moulins à papier

Plourin-lès-Morlaix et les paroisses voisines ont été un centre important de fabrication du papier du XVIIe au XIXe siècle. Là où il y avait des toiles de lin, il y avait nécessairement des chiffons pour les papeteries. La vallée du Queffleuth qui marque depuis le XIe siècle la limite entre les deux évêchés de Léon et de Tréguier, est la « vallée du papier » : du Clos à Kervaon, ce seul fleuve côtier, choisi en raison des qualités de son eau ni ferrugineuse ni calcaire, fit tourner du XVIe au XIXe siècle, 14 moulins sur une dizaine de kilomètres, exploités principalement par des familles originaires de Normandie, et situés selon la rive où ils étaient situés sur le territoire des paroisses de Pleyber-Christ ou Plourin. En tout, une trentaine de moulins employant de 200 à 250 personnes fonctionnaient dans le secteur sud de Morlaix. À Plourin, les plus actifs sont les moulins de Penlan, de Pen-ar-Vern (L'Hermitage), du Drezec et de Pont-Pol. La plupart travaillent pour François-Marie Andrieux, fondateur du moulin de Glaslan en Pleyber-Christ.

Le moulin de Pont-Pol en est un bon exemple : ancien moulin à farine, il est reconverti en moulin à papier en 1635 par un papetier normand, Julien Cordier, accueilli par le seigneur Yves de Coatanscour. En 1846, il devient moulin à teiller (= séparation des fibres textiles) le lin, travaillant principalement pour le compte de la "Société linière du Finistère" jusqu'à la fermeture de cette société en 1892, mettant au chômage plusieurs dizaines d'ouvriers et d'ouvrières à cause de la forte concurrence des toiles anglaises et belges et du déclin de la marine à voile. Ce moulin, situé sur le Queffleuth, malgré deux incendies en 1934 et 1948, n'a fermé qu'en 1953[37].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Plourin [Plourin-lès-Morlaix] de fournir 57 hommes et de payer 374 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[38].

La Révolution française

Par la loi du est créée la commune de Plourin, avec comme succursale Le Cloître[39].

Le XIXe siècle

L'agriculture vers le milieu du XIXe siècle

Selon des statistiques agricoles publiées en 1849 et concernant selon les productions des années comprises entre 1836 et 1846, la population agricole en 1836 est de 3 065 personnes, soit la totalité de la population communale. La répartition de l'occupation des terres est alors la suivante : 1 830 ha de terres arables, 1 414 ha de landes et bruyères, 188 ha de bois, taillis et plantations, 327 ha de prairies naturelles, 3 ha de marais et étangs ; la commune possédait alors 4 moulins en activité. Les paysans de Plourin cultivaient à l'époque 366 ha d'avoine, 366 ha de froment, 274 ha d'orge, 71 ha de seigle, 218 ha de sarrasin, 36 ha de lin, 6 ha de chanvre, 55 ha de navets, betteraves, carottes et choux (dont 36 ha de navets et 6 ha de choux), 274 ha de trèfle, 91 ha de pommes de terre, 1 344 ha d'ajoncs d'Europe, 128 ha restant en jachère, et élevaient 345 chevaux (300 mâles, 20 juments, 25 poulains), 995 bovins (dont 900 vaches), 1 110 porcs, 235 ovins (70 béliers, 80 moutons, 55 brebis, 30 agneaux), 5 caprins (2 boucs et 3 chèvres), 289 poules et 57 coqs, 87 canards, 33 oies, et possédaient 279 ruches à miel[40].

L'école de hameau de Quélern

Fin XIXe la construction de 67 écoles de hameaux a été autorisée dans le Finistère par deux décrets :

- Le décret du qui a délégué une subvention pour 18 écoles de hameaux sur l'arrondissement de Quimperlé ; toutes ont été bâties.

- Le décret du qui a délégué une subvention pour 50 écoles de hameaux sur les quatre autres arrondissements du département (Brest, Châteaulin, Morlaix, Quimper) à choisir dans les communes « dont le territoire est le plus étendu et les ressources les plus restreintes » ; 49 ont été bâties dont 1 à Plourin-lès-Morlaix (Quélern)[41].

La desserte ferroviaire

En 1891, la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest inaugure[42], la voie ferrée à voie métrique allant de Morlaix à Carhaix, qui fait partie du réseau breton permet une desserte médiocre de Plourin (gare de Coatelan, dite de Plougonven-Plourin), la ligne passant par les vallées du Jarlot et du Squiriou, à la limite orientale du territoire communal. Le trafic voyageurs cessa dès 1939 (transféré sur autocar) et le trafic marchandises le 25 septembre 1962. Les rails furent déposés en 1967.

XXe siècle

La Belle Époque

En 1903, le curé de Plourin-lès-Morlaix, l'abbé Bodilis, écrit que, parmi les enfants « il y en a sept qui apprennent le catéchisme français, mais à la manière dont ils l'estropient, on voit bien qu'ils n'y comprennent rien »[43].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plourin-lès-Morlaix porte les noms de 124 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ainsi que les noms de six autres décédés entre 1919 et 1923[44]. Le monument représente une femme agenouillée portant un costume trégorrois et la toukenn (coiffe traditionnelle de la région) devant la tombe d'un soldat, représentée par une croix sur laquelle sont accrochés un casque et un fusil ; des vers en langue bretonne du barde Charles Rolland sont gravés à l'arrière du monument, qui fut inauguré le [45].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plourin-lès-Morlaix porte les noms de 28 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[44]. Parmi elles, Jeanne Madec[46], décédée en déportation.

Membre du réseau de résistance FFI Libé-Nord, la section des Monts d'Arrée - Pays de Morlaix (chef : docteur Le Janne, alias commandant Noël) se réunissait souvent au Fumé et à Lamprat en Plourin-les-Morlaix[47].

L"après Seconde Guerre mondiale

Deux soldats, Louis Moulin[48], et Robert Bonniec, originaires de Plourin-lès-Morlaix ont été tués pendant la Guerre d'Algérie[49].

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Jumelages

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[50]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[51].

En 2019, la commune comptait 4 517 habitants[Note 5], en augmentation de 4,49 % par rapport à 2013 (Finistère : +1,24 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Commentaire : après un fléchissement démographique pendant la Révolution française (perte de 370 habitants en 7 ans), la population plourinoise croît rapidement sous le Premier Empire puis lentement pendant la première moitié du XIXe siècle (+ 1261 habitants en 51 ans) avant de stagner pendant le troisième quart du XIXe siècle (les populations de 1851 et 1871 sont quasi identiques). Un déclin lié à l'exode rural s'amorce alors, lent pendant le dernier quart du XIXe siècle, plus marqué pendant la première moitié du XXe siècle : la population baisse de 1216 habitants entre le maximum de 1866 et le minimum de 1954 (- 37,5 % en 88 ans). Ce déclin démographique est toutefois beaucoup moins marqué que celui de communes rurales plus éloignées d'une ville-centre: la proximité de Morlaix a atténué l'impact de l'exode rural. Depuis 1962, un essor démographique important se constate: + 2773 habitants entre 1962 et 2006 (+ 58 % en 44 ans), en raison d'un net phénomène de périurbanisation: la commune s'est transformée en ville-dortoir avec la prolifération des lotissements qui font grossir le bourg traditionnel. De plus, l'agglomération morlaisienne déborde largement sur la partie nord-ouest du territoire communal (quartiers de Kernéguez et de Saint-Fiacre).

La densité est désormais de 108 habitants par km². Si le solde naturel a été positif entre 1962 et 1999, il est même redevenu légèrement négatif ces dernières années : entre 1999 et 2008, la commune a enregistré 435 décès et seulement 378 naissances, soit un déficit naturel de 57 personnes en 10 ans, ce qui est assez étonnant pour une commune périurbaine. Par contre, la commune connaît encore une immigration nette notable (+ 0,9 % l'an entre 1999 et 2007) même si cette dernière a vu son rythme se ralentir par rapport à la période record entre 1968 et 1975 (+ 6,5 % l'an à cette époque)[54].

Évolution du rang démographique

| selon la population municipale des années : | 1968[55] | 1975[55] | 1982[55] | 1990[55] | 1999[55] | 2006[56] | 2009[57] | 2013[58] |

| Rang de la commune dans le département | 70 | 44 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |

| Nombre de communes du département | 286 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |

En 2017, Plourin-lès-Morlaix était la 40e commune du département en population avec ses 4 457 habitants (territoire en vigueur au ), derrière Milizac-Guipronvel (39e avec 4 478 habitants) et devant Clohars-Carnoët (41e avec 4 333 habitants).

Enseignement

Écoles maternelles

- École maternelle Martin Luther King

- École maternelle du Vélery

Écoles élémentaires

- École élémentaire Martin Luther King

- École élémentaire du Vélery

Santé

- La commune comprend un EHPAD (résidence de Ker an Dero) ayant une capacité d’accueil de 64 lits.

- "Les Genêts d'or", institut médico-éducatif (IME) accueille des enfants et des adolescents déficients intellectuels (50 places)[59].

Le pôle santé de l'agglomération morlaisienne comprenant le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix déborde sur la partie au Nord du territoire communal.

Loisirs

- Le centre aquatique de la Vieille Roche[60] répond aux besoins de natation et loisirs aquatiques des clubs et associations, des scolaires, des habitants du territoire ainsi que des visiteurs de passage.

- Le centre social "Ti an Oll" est en activité depuis 1980[61].

- La médiathèque s'est installée dans une ancienne ferme du XIXe siècle réhabilitée et agrandie[62].

- Tous les ans, exposition de miniatures de véhicules agricoles.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

L'enclos paroissial

L'église Notre-Dame

La chapelle Saint-Mathurin

Datant du XVIe siècle, elle est aussi située dans l'enclos paroissial. Il s'agit de l'ancien reliquaire reconstruit au XVIIIe siècle.

L'ossuaire

Les enclos paroissiaux bretons étaient constitués de l'église, du cimetière, du calvaire, d'un mur d'enceinte et d'un ossuaire. Celui-ci était destiné à recevoir les ossements des sépultures qu'il fallait ouvrir. La chapelle de l'ossuaire de Plourin est placée sous le patronage de saint Mathurin invoqué pour le salut des âmes du purgatoire. Datant du XVIIe siècle, l'édifice a été reconstruit au XVIIIe siècle, il est de plan rectangulaire avec chevet à 3 pans et façade percée d'une porte en anse de panier et de 6 baies. Il abrite 6 statues en granit polychrome (XVIIe siècle) de Roland Doré provenant d'un ancien calvaire qui complétait l'enclos et représentant la fuite des Hébreux en Égypte. Les statues disposées sur le mur d'enclos composaient également ce calvaire disparu.

L'if

À l'entrée du cimetière, if « remarquable » séculaire (il mesure 7,40 mètres de circonférence à 1 mètre du sol[63], vraisemblablement contemporain de l’enclos paroissial (il a peut-être plus de 800 ans)[64] et de l’ancien cimetière du XVIe ; c’est sous cet if que le crieur public s’installait le dimanche pour annoncer les nouvelles aux villageois.

Les autres monuments et sites

- L'if de l'enclos paroissial : c'est sous cet if millénaire (nom latin taxus baccata , ivin en breton), d'une circonférence de 8 m, planté à l'entrée de l'enclos paroissial, que le « crieur » annonçait autrefois les nouvelles du village à la population à l'issue de la messe du dimanche. En l'an 2000, la commune de Plourin-lès-Morlaix s'est vu attribuer le label « Arbre Remarquable de France » par l'association ARBRES[65].

- Le monument aux morts : édifié en 1925, il porte une statue représentant une femme agenouillée en costume traditionnel éprouvée par la disparition d'un proche. Il est surmonte d'un buste de Gaulois.

- Le manoir de Coatanscour (XIVe au XVIe siècle), au sud-est de la commune, est l'ancienne demeure seigneuriale de la famille éponyme et a été restauré. Une tourelle porte un bel escalier de pierre qui menait à la chapelle attenante qui a été détruite aux alentours de 1800[66]. Une belle auge d'1,5 mètre de long provient probablement d'un douet voisin. À l'intérieur, on peut voir une curieuse cheminée à cariatides[67].

- Le moulin de Coatanscour, construit entre 1560 et 1580, en granite, haut de deux niveaux avec combles, est classé monument historique depuis 1986[68]. C'était le moulin des seigneurs de Coatanscour qui habitaient à proximité. Il a conservé une porte et une fenêtre de style Renaissance.

- Le manoir de Penlan est situé à 4 km au sud-ouest du bourg et domine la vallée du Queffleuth. C'est un bel exemple de l'architecture rurale bretonne. Il a conservé sa chapelle : la chapelle Saint-Bernard de Penlan, rectangulaire à chevet droit, qui date du XVIIe siècle.

- Le manoir de Kergus (à 1 km au sud du bourg) est typique de l'architecture rurale de l'époque avec sa toiture aux pans fortement inclinés et son auge encastrée dans la maçonnerie. Il fut propriété successivement de plusieurs familles nobles : Le Mainguy, De Kermerchou, Guillouzou[69].

- Le château et le parc de Kerivoas : c'est un château de la deuxième moitié du XIXe siècle avec un corps de logis central flanqué sur sa gauche d'une tour polygonale hors œuvre[70].

- Le moulin de Pont-Pol (au nord-ouest de la commune) est le mieux conservé des anciens moulins à papier nombreux dans la région.

- La forteresse de Bodister[25], à la limite sud de la commune, tout près du Cloître-Saint-Thégonnec, n'est plus que ruines : près d'un étang, on aperçoit encore les restes d'une muraille. Ce château possédait aussi une chapelle disparue depuis longtemps. Les vestiges du château ne sont plus qu'un champ, dit Castel-ar-Sal où des amas de pierre correspondent peut-être à l'ancien donjon.

- Le « menhir » de Plourin est une stèle du second âge du fer.

- Le chemin de Luzuria correspond à l'ancienne voie gauloise, reliant Morlaix à Châteauneuf-du-Faou via La Feuillée, encore empruntée au début du XXe siècle par les pilhaouerien[71].

- La fontaine Saint-Fiacre date du XVIIe siècle[72].

- L'ancienne tannerie du Men-Gwen, dans le bourg, date du XIXe siècle.

- La chapelle Sainte-Philomène et Saint-Michel, construite en 1843.

- La chapelle Saint-Fiacre (disparue). Elle dépendait du manoir de Kervizien.

- Des calvaires à Guilly-Querch, Kerazody, Lestrézec, dans le bourg (près de l'église, allée de Coatélan, etc.)[73].

Langue bretonne

- Le , la commune a obtenu le label du niveau 1 de la charte Ya d'ar brezhoneg.

Personnalités liées à la commune

- Olivier Souêtre, dit aussi Olivier Souvestre (1831-1896). Poète en breton et en français. Auteur de la Complainte de la ville d'Is et de chansons anarchistes (notamment La Marianne), né à Plourin-lès-Morlaix.

- François-Marie Andrieux et son fils Aristide, industriels papetiers dans la vallée du Queffleuth.

- Damien Luce, musicien.

- Renan Luce, chanteur, frère de Damien.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes du Finistère

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

INSEE

- « Insee : LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie en historique depuis 1968 »

- « Insee : LOG T2 - Catégories et types de logements »

- « Insee : LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation ».

- « Insee : LOG T3 - Résidences principales selon le nombre de pièces »

- « Insee : LOG T4 - Nombre moyen de pièces des résidences principales »

- « Insee : LOG T5 - Résidences principales en 2017 selon la période d'achèvement »

Autres références

- Cartes IGN au 1/25000e 0616 ouest Morlaix et 0616 est Plouigneau

- https://www.lineotim.com/254-Lignes-regulieres-Lineotim.html

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Morlaix - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Plourin-lès-Morlaix et Morlaix », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Morlaix - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plourin-lès-Morlaix et Saint-Servais », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- http://www.pages-france.com/satellite-plourin-les-morlaix-29600.php

- http://www.adpnp.fr/7.html

- http://www.infobretagne.com/plourin-les-morlaix.htm

- René Largillère, Les saints et l'organisation chrétienne primitive dans l'Armorique bretonne, J. Plihon et L. Hommay, Rennes, 1925, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k914005.image.hl.r=Plourin.f70.langFR

- http://www.plourin-morlaix.fr/Histoire.html?wpid=8851

- Mais rien n'indique qu'elle ait été remployée en borne milliaire. Ni Louis Pape (La civitas des Osismes à l'époque gallo-romaine, 1978), ni la Carte archéologique de la Gaule n'en font l'hypothèse.

Cf. Patrick Galliou, avec la collab. d'Eric Philippe, Le Finistère, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 2010 (1re éd. 1989), p. 338 et fig. 333 (Carte archéologique de la Gaule [Pré-inventaire archéologique], 29) (ISBN 978-2-87754-251-7). - Cf. Michelle Le Brozec et Marie-Yvanne Daire, et al., Les stèles de l'âge du fer des Côtes-d'Armor et du Trégor finistérien, Rennes, Institut culturel de Bretagne et Association des travaux du Laboratoire d'anthropologie-préhistoire, 1998, p. 70, no 1 (Patrimoine archéologique de Bretagne) (ISBN 2-86822-078-9).

- http://stmartinanimation.free.fr/Plourin%20les%20Morlaix.htm

- http://pinsonnais.free.fr/chateaubriant/?id=p1_s1_c4_3

- J. Kerhervé, F. Roudaut et J. Tanguy, La Bretagne en 1665 d'après le rapport de Colbert de Croissy, Brest, C.R.B.C., , 278 pages, pages 150-152.

- Jean Pierre Le Bihan, « Plourin les Morlaix Eglise Notre Dame, ses Seigneurs et ses vitraux disparus », sur Blog.com, histoire du vitrail et croquis mémoire, (consulté le ).

- http://www.infobretagne.com/ploumilliau.htm

- http://cantonhuelgoat.chez-alice.fr/lo_accueil.html

- http://www.cgf-forum.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=10920&postdays=0&postorder=asc&start=30&sid=8fe39c571d4d793c12ecc22687b04a2f

- Armand René du Châtellier, Histoire de la Révolution dans les départements de l'ancienne Bretagne, volume 2,Nantes, 1836, page 204, consultable https://books.google.fr/books?id=QOQvAAAAMAAJ&pg=PA204&lpg=PA204&dq=Coatanscour&source=bl&ots=v8ygagywmV&sig=un-MX5y8t0KjKZ7hnjmwvtE3_Zg&hl=fr&ei=6oiITNaLMpCRjAf-mcGEDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CDIQ6AEwCTge#v=onepage&q=Coatanscour&f=false

- Jean-Martial Besse, Abbaye et Prieurés de l'ancienne France, province ecclésiastique de Tours, 1920, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5859266j.r=Plourin.f320.langFR.hl

- Joseph Marie de Kersauzon de Pennendreff, Histoire généalogique de la maison de Kersauzon, 1886, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55649073.hl.r=Plourin-Tr%C3%A9guier.f491.langFR

- Archives départementales des Côtes-d'Armor, E2889

- http://www.plourin-morlaix.fr/Tourisme.html?wpid=8786

- http://fr.topic-topos.com/moulin-de-pont-pol-plourin-les-morlaix

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f8.image.r=Plovan

- Collection complète des lois promulguées sur les décrets de l'assemblée nationale, imprimée par ordre de l'assemblée nationale. Tome 12, 1791, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5685361x/f430.image.r=Guerlesquin.langFR

- Jean-Marie Éléouet, Statistique agricole générale de l'arrondissement de Morlaix, imprimerie de J.-B. Lefournier aîné (Brest), 1849, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1257176/f2.image.r=bovins.langFR

- Marie-Paule et Bernard Kernéis, Les écoles de hameaux : deux programmes d' envergure à la fin du XIXe siècle dans le Finistère, revue "Le Lien", Centre généalogique du Finistère, n° 151, septembre 2019. Site des auteurs http://www.roch-gad.eu

- Journal des chemins de fer et des progrès industriels, année 1891, no 5808, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1223988.r=Plourin-Morlaix.f669.langFR.hl

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902, Coop Breizh, (ISBN 2-909924-78-5)

- Plourin-lès-Morlaix

- « 29 Plourin-les-Morlaix 2 », sur Monuments aux Morts (consulté le ).

- Jeanne Madec, née le à Pleyber-Christ, déportée le depuis Lyon vers le camp de concentration de Ravensbrück, puis à Bergen-Belsen où elle décède le avant d'avoir pu être rapatriée, voir http://memoiredeguerre.pagesperso-orange.fr/deportation/29/p6-list-m.htm#deb

- François Mallégol, "Orages de guerre sur l'Arrée", Skol Vreiz, 2008, [ (ISBN 978-2-915623-10-9)]

- Louis Moulin, né le , décédé le au Maroc, décoré de la Médaille Militaire et de la Croix de la Valeur Militaire avec Palme

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?act=view&insee=29207&pays=France&dpt=29&idsource=14777&table=bp&lettre=&fusxx=&debut=100

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- http://recensement.insee.fr/chiffresCles.action?codeMessage=6&zoneSearchField=PLOURIN+LES+MORLAIX&codeZone=29207-COM&normalizedSearch=&idTheme=3&rechercher=Rechercher

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- http://www.lesgenetsdor.com/etablissements/esa/27-IME-de-Plourin-les-Morlaix

- http://www.agglo.morlaix.fr/fr/communaute/les-grands-chantiers/le-centre-aquatique.php

- « paperblog.fr/3580153/plourin-l… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- http://www.madec.net/fr/projet/architecture/les_mediatheques/plourin-les-morlaix_29_fr_mediatheque.html

- « If de l’église Notre-Dame, Plourin-lès-Morlaix (Finistère) », sur Krapo arboricole, (consulté le ).

- Jean Auffret, "Les arbres vénérables de Bretagne", Les éditions de la Plomée, 2002, (ISBN 2-912113-48-2)

- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Plourin-l%C3%A8s-Morlaix_If_remarquable.jpg

- http://fr.topic-topos.com/manoir-de-coatanscour-plourin-les-morlaix

- Christel Douard et Jean Kerhervé, Manoirs : Une histoire en Bretagne, Châteaulin, Locus Solus, , 215 p. (ISBN 978-2-36833-338-9), p. 186.

- http://www.annuaire-mairie.fr/monument-historique-plourin-les-morlaix.html

- http://fr.topic-topos.com/manoir-de-kergus-plourin-les-morlaix

- http://patrimoine.region-bretagne.fr/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA29002823

- http://fr.topic-topos.com/chemin-de-luzuria-plourin-les-morlaix

- http://fr.topic-topos.com/fontaine-saint-fiacre-plourin-les-morlaix

- http://www.croix-finistere.com/commune/plourin_les_morlaix/plourin_les_morlaix.html

- Portail des communes de France

- Portail du Finistère

На других языках

[de] Plourin-lès-Morlaix

Plourin-lès-Morlaix (bretonisch Plourin-Montroulez) ist eine französische Gemeinde in der Region Bretagne im Département Finistère mit 4517 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019). Sie liegt fünf Kilometer südlich von Morlaix und 52 Kilometer östlich von Brest. An der östlichen Gemeindegrenze verläuft der Fluss Jarlot, der bei Morlaix, die gleichnamige Bezeichnung annehmen wird.[en] Plourin-lès-Morlaix

Plourin-lès-Morlaix (French pronunciation: [pluʁɛ̃ lɛ mɔʁlɛ], literally Plourin near Morlaix; Breton: Plourin-Montroulez) is a commune in the Finistère department of Brittany in north-western France. It lies within the arrondissement of Morlaix.- [fr] Plourin-lès-Morlaix

[ru] Плурен-ле-Морле

Плурен-ле-Морле (фр. Plourin-lès-Morlaix) — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Морле, кантон Плуиньо. Пригород Морле, расположен в 6 км к юго-востоку от центра города, в 7 км от национальной автомагистрали N12.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии