world.wikisort.org - France

Saint-Jean-du-Doigt [sɛ̃ ʒɑ̃ dy dwa] est une commune littorale de la Manche située dans le département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

Pour les articles homonymes, voir Saint-Jean.

| Saint-Jean-du-Doigt | |

L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste et la fontaine. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Morlaix |

| Intercommunalité | Morlaix Communauté |

| Maire Mandat |

Maryse Tocquer 2020-2026 |

| Code postal | 29630 |

| Code commune | 29251 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Jeannais |

| Population municipale |

655 hab. (2019 |

| Densité | 33 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 42′ nord, 3° 46′ ouest |

| Altitude | 15 m Min. 0 m Max. 128 m |

| Superficie | 19,81 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Unité urbaine | Plougasnou (banlieue) |

| Aire d'attraction | Morlaix (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Plouigneau |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Le nom breton est Sant-Yann-ar-Biz. Il vient d'une relique supposée être l'index de saint Jean-Baptiste.

Géographie

Saint-Jean-du-Doigt se situe au nord de la partie aujourd'hui finistérienne du pays trégorrois (plus précisément du Trégor finistérien), au bord de la Manche, à 17 km au nord de Morlaix. Le bourg se trouve à environ 15 mètres d'altitude, les altitudes au sein du finage communal allant du niveau de la mer à 128 mètres d'altitude pour une altitude moyenne de 64 mètres.

Des catastrophes naturelles surviennent parfois à Saint-Jean-du-Doigt : des inondations et coulées de boues, le , le , entre le 17 et le et entre le 25 et le ; le littoral a subi l'action de fortes tempêtes, en particulier dans la nuit du 15 au et le qui ont provoqué des arrêtés de reconnaissance « catastrophe naturelle »[1].

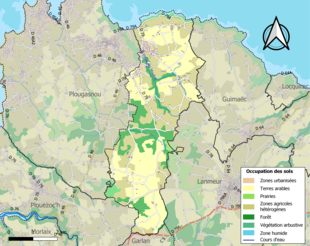

Carte de la commune de Saint-Jean-du-Doigt.

Carte de la commune de Saint-Jean-du-Doigt.

Communes limitrophes

Cadre géologique

Saint-Jean-du-Doigt est localisée à l'extrémité occidentale du domaine nord-armoricain, dans le Massif armoricain qui est le résultat de deux chaînes de montagne successives : les chaînes cadomienne et varisque (ou hercynienne). Cette dernière orogenèse a été le siège d'un intense métamorphisme et d'un important plutonisme.

Au Dévonien, dans le secteur, s'est ouvert le petit bassin volcano-sédimentaire de Morlaix et s'est mis en place, vers 350 Ma, le gabbro de Saint-Jean-du-Doigt[2]. Cette intrusion magmatique se présente sous la forme d'un grand complexe gabbro-dioritique dont les affleurements peuvent être observés tout le long de la côte entre Poul Rodou (en Guimaëc) et Primel (en Plougasnou)[3],[4],[5]. Près de Poul Rodou, on peut admirer de remarquables petits diapirs de diorite qui se sont injectés dans le gabbro quand celui-ci était à l'état pâteux, tandis que la côte de Primel expose un bel affleurement de pegmatitoïdes (ou pegmatites gabbroïques) à cristaux géants de plagioclase et d'amphibole[4]. De beaux faciès de mélange magmatique (gouttes, rubannements formant des enclaves), ainsi que de spectaculaires brèches à fragments anguleux, sont visibles sur la côte entre Saint-Jean-du-Doigt et Plougasnou[6]. Ce complexe gabbro-dioritique dévonien présente de nombreuses similitudes avec l'intrusion néoprotérozoïque affleurant au nord de l'île anglo-normande de Guernesey, où l'on peut également observer des diapirs et des pegmatitoïdes à plagioclase et amphibole[5].

À noter également la présence à Primel, près de Saint-Jean-du-Doigt, de l'un des éléments du chapelet de granites rouges nord-armoricains, datés de 300 Ma, décrits pour la première fois par le géologue Charles Barrois en 1909[7]. Cet alignement plutonique du Carbonifère tardif, qui s'étend de Flamanville à Ouessant[8],[9], est contrôlé par de grands accidents directionnels WSW-ENE.

Le littoral

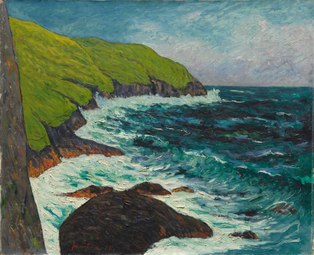

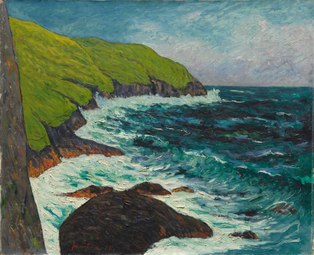

Le littoral est constitué pour l'essentiel de falaises abruptes, atteignant jusqu'à près de 80 mètres de dénivelé. Exposé au nord, ce littoral orienté ouest-est, est dans le détail festonné avec plusieurs petites pointes, dont celle de Beg Gracia. En dépit de la route touristique littorale D79A, dont la construction fit polémique et qui se termine en cul-de-sac à la limite communale avec Guimaëc, cette commune ayant décidé de ne pas construire le tronçon allant jusqu'à la pointe de Beg an Fri, ce littoral est resté, en raison de son relief, indemne de toute urbanisation et peut être découvert en parcourant le GR 34.

À l'extrême ouest, Saint-Jean-du-Doigt partage avec Plougasnou la "plage de Plougasnou-Saint-Jean-du-Doigt", le petit fleuve côtier Donan, qui se jette dans la Manche au milieu de cette plage, servant de limite communale.

- La plage de Plougasnou-Saint-Jean-du-Doigt.

- Les rochers à l'est de la plage de Plougasnou-Saint-Jean-du-Doigt.

- Falaises entre la plage de Saint-Jean-du-Doigt et Beg an Fri.

- Falaises entre la plage de Saint-Jean-du-Doigt et Beg an Fri.

- Le GR 34 entre la plage de Saint-Jean-du-Doigt et Beg an Fri.

- Falaises et GR 34 entre la plage de Saint-Jean-du-Doigt et Beg an Fri.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[10]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[11].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[14] complétée par des études régionales[15] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lanmeur », sur la commune de Lanmeur, mise en service en 1982[16] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[17],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,5 °C et la hauteur de précipitations de 984,9 mm pour la période 1981-2010[18]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Landivisiau », sur la commune de Saint-Servais, mise en service en 1966 et à 35 km[19], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[20], à 11,2 °C pour 1981-2010[21], puis à 11,5 °C pour 1991-2020[22].

Urbanisme

Typologie

Saint-Jean-du-Doigt est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[23],[24],[25]. Elle appartient à l'unité urbaine de Plougasnou, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[26] et 3 417 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[27],[28].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Morlaix, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 24 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[29],[30].

La commune, bordée par la Manche, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[31]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[32],[33].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (79,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (79,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (42,8 %), zones agricoles hétérogènes (36 %), forêts (15,1 %), zones urbanisées (2,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,5 %), prairies (0,5 %), zones humides côtières (0,3 %), mines, décharges et chantiers (0,1 %)[34].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[35].

Toponymie

La localité s'est appelée successivement « Sainct Jehan de Tnoumeryadec » (en 1533), « Saint Jean Traoun-Meriadec » (en 1636), « Saint Jean du Traon » (en 1639), « Sainct Jan du Doigt » (en 1656).

Tirant son nom de la relique supposée de la phalange antérieure de l'index de la main droite[36] de saint Jean-Baptiste.

Histoire

Origines

La paroisse, appelée autrefois Traon-Meriadec (ou Meriadek), en l'honneur de saint Mériadec, supposé être un descendant du roi légendaire Conan Meriadec ; la chapelle dédiée à saint Mériadec se trouvait dans un vallon situé à l'est de l'église de Plougasnou[37]. Ce fut d'abord une simple succursale, même pas une trève, quoiqu'elle possédât dès le XVIe siècle des fonts baptismaux et un vicaire qui y exerçait les fonctions curiales, dépendant initialement de la paroisse de Plougasnou, paroisse primitive formée à l'époque de la christianisation de l'Armorique, avant d'être une paroisse dépendant de l'évêché de Tréguier[38].

Moyen Âge

L'arrivée légendaire du doigt de saint Jean-Baptiste

Selon la légende racontée par Albert Le Grand dans la Vie des Saints de la Bretagne Armorique, c'est un jeune homme de Plougasnou qui en 1437 aurait ramené de Normandie, de la région de Saint-Lô où elle serait parvenue à l'époque des Croisades, cette phalange qui fut par la suite « authentifiée » par le duc de Bretagne lui-même et plusieurs évêques[36].

« Albert Le Grand a composé son « Histoire de la translation miraculeuse du doigt de saint Jean-Baptiste de Normandie en Bretagne » comme tous ses autres récits : les données fournies par les documents ou les textes anciens ont été copieusement augmentées à l'aide de prétendues traditions locales, et comme ces traditions étaient bien singulières et difficilement acceptables, l'auteur a voulu donner à toute son histoire une apparence de vérité en semant au milieu de son récit quelques dates et quelques noms de personnages historiques[39]. »

La tradition rapporte que les Anglais, envoyés par Henri VII d'Angleterre au secours de la duchesse Anne, ayant pillé le bourg, en 1489, et enlevé le doigt du saint, pour le transporter dans leur île, ce doigt revint miraculeusement dans l'endroit où il avait été primitivement déposé[réf. nécessaire].

Le duc de Bretagne Jean V aurait fait déposer la relique dans un étui d'or et, la petite chapelle de Traon-Meriadec étant devenue trop petite pour recevoir tous les fidèles attirés par les miracles attribués à la relique qui y venaient en pèlerinage, il fit construire celle que l'on voit aujourd'hui dont la première pierre fut posée le , mais qui ne fut achevée qu'en 1513, sa construction ayant été interrompue à plusieurs reprises[40] (elle est dédiée à saint Jean-Baptiste par Antoine du Grignaux, évêque de Tréguier, le ). L'église possédait alors un riche mobilier (12 autels construits en haut de l'église sans compter ceux dédiés à saint Divy et saint Fiacre en bas de la nef, des retables, des croix et de nombreux chandeliers de cuivre, des fonts baptismaux surmontés d'un dôme de menuiserie, des orgues (remplacées en 1585, puis en 1652, dues à Robert Dallam, et maintes fois restaurées par la suite), etc.[41]

Les seigneuries

La famille de Trogoff[42] habitait le manoir de Kerprigent[43], pillé par le brigand Guy Éder de La Fontenelle en 1595.

Époque moderne

La visite d'Anne de Bretagne

Le pèlerinage devint rapidement si célèbre qu'en 1505 la duchesse Anne de Bretagne, alors épouse du roi de France Louis XII, et qui avait les yeux malades, vint de Morlaix implorer la relique, faisant à pied les 5 ou 6 derniers kilomètres. Elle assista aux vêpres, puis le lendemain matin aux mâtines, puis à la messe, en l'église de Saint-Jean-du-Doigt. L'évêque de Nantes lui appliqua la relique sur les yeux et elle fut guérie ; en reconnaissance de ce miracle, Anne de Bretagne fit don à l'église de plusieurs pièces d'orfèvrerie dont un calice et une croix processionnelle en vermeil, et donna aussi de l'argent pour achever la construction de l'église paroissiale[36].

En fait la visite d'Anne de Bretagne à Saint-Jean-du-Doigt n'est pas prouvée historiquement : le chroniqueur Alain Bouchart, qui raconte dans son livre Grandes Chroniques de Bretaigne la seule visite faite par la reine Anne en Basse-Bretagne, ne mentionne pas la visite à Saint-Jean-du-Doigt. Il est toutefois prouvé qu'elle vint au Folgoët et séjourna à Morlaix qui ne sont pas très distants. Mais le récit fait par Albert le Grand 130 ans plus tard reste toutefois incertain compte tenu du manque de fiabilité de son récit évoqué précédemment.

Vers 1543, la paroisse de Plougasnou compte 16 frairies dont Mériadec, Kervron, Donnant, Quenquizou, Tréhenvel[36].

Les comptes de la chapellenie de Saint-Jean et le pèlerinage

D'après un arrêt du Parlement de Bretagne du , le tiers des offrandes de la chapellenie de Saint-Jean était, suivant l'usage, perçu par le recteur de Plougasnou (dont la cure était pour cette raison l'une des plus lucratives de Bretagne et était très convoitée), les recettes provenant de l'opulente chapelle profitant donc à la paroisse de Plougasnou ; les deux autres tiers étaient consacrés à l'entretien de l'église sous la direction d'un prêtre et d'un gentilhomme élus par les habitants. Les revenus liés au pèlerinage étaient tels que les deux voies menant à la chapelle provenant de Morlaix et de Lameur étaient pavées « aux frais de la fabrique de Saint-Jean pour l'utilité des paroissiens et commodité des pèlerins » dit l'ancien chartrier de Saint-Jean pour l'année 1573, ce qui était très rare en Basse-Bretagne à l'époque[44].

Vers le milieu du XVIe siècle, Saint-Jean-du-Doigt était l'un des sanctuaires les plus visités de Bretagne : la relique du doigt de Saint-Jean-Baptiste « attirait au grand pardon de juin des multitudes de fidèles animés d'une ardente dévotion (...). Aussi les offrandes (...) pleuvaient-elles dans les troncs bardés de fer placés aux deux bouts des balustres du maître-autel. (...) Une fois le tiers du recteur perçu, il restait encore, à la disposition de la fabrique, une somme rondelette dont elle usait judicieusement pour (...) le plus grand bien de la paroisse. On ne marchandait au Précurseur ni merveilles d'orfèvreries, ni retables sculptés, ni orgues, ni vitraux peints, ni oratoire, ni fontaine ; on faisait de son église la plus belle "maison de prière" qui fût à vingt lieues à la ronde. (...) Mais les gens ne croyaient pas mal agir en puisant dans les coffres pour bâtir le clocher de la paroisse, entretenir les grands chemins, payer les maîtres d'écoles, soulager les pauvres, aider au budget des autres chapelles (...) Il était inévitable qu'un sanctuaire auquel la faveur populaire assurait d'aussi beaux revenus éveillât d'âpres convoitises ». Deux personnes, Jean Eudes, abbé commendataire de Saint-Maurice de Carnoët et doyen du Folgoët, et Pierre Chouart, chanoine de Tréguier, prétendirent chacune entre 1552 et 1555 obtenir l'érection d'une chapellenie en leur faveur, ce qui irrita fort les paroissiens de Saint-Jean-du-Doigt. Le sénéchal de Carhaix, Regnault de Botloy, se déplaça en personne, montant une véritable expédition guerrière, pour s'emparer du contenu des coffres, ce qui provoqua des troubles le jour du pardon de 1555 entraînant la mort de l'un des serviteurs du sénéchal et l'arrestation de « plusieurs mariniers et aultres ». Les paroissiens parvinrent à mettre fin aux prétentions des personnages précités grâce à l'intervention en leur faveur de Charles de Bourbon, prince de La Roche-sur-Yon, dont la femme, Philipette de Montespédon, possédait de nombreux fiefs à Guizcasnou [Plougasnou] et à Bodister[45].

Aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle, les paroissiens élisaient deux marguilliers et ceux-ci, au bout d'un an, à l'époque de Pâques, présentaient leurs comptes à deux prêtres, deux gentilshommes et deux roturiers, désignés au prône de la messe paroissiale. Les comptes étaient ensuite soumis, suivant la règle ordinaire, au général de la paroisse, puis à l'évêque[46].

Les conséquences des guerres de Religion

Les guerres de Religion provoquèrent un déclin temporaire du pèlerinage : les recettes annuelles perçues par la fabrique, qui étaient de 1 016 livres en 1585, tombèrent à 585 livres en 1592 et à 206 livres en 1595 et même à 196 livres en 1598 ; il fallut mettre en sûreté les reliques et les vases sacrés, une partie étant expédiée au château du Taureau et une autre partie cachée en divers endroits. Cette précaution ne fut pas inutile car Saint-Jean-du-Doigt fut visité par des gens de guerre, en particulier par les soudards du royaliste Goesbriand en 1591, puis par le capitaine-ligueur Anne de Sanzay de la Magnane, probablement en 1594[47]. À partir de 1599, grâce au retour de la paix, le duc de Mercœur, chef des Ligueurs en Bretagne ayant conclu la paix avec Henri IV, les recettes remontent (741 livres en 1600) et dépassent presque chaque année les 1 000 livres aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle, par exemple 1 119 livres pour le dernier exercice se terminant au printemps 1792 avant la tourmente révolutionnaire[48].

Parmi les autres faits notables survenus à l'époque et évoqués dans les comptes de la chapellenie de Saint-Jean, la création en 1586 ou 1587 de deux foires et un marché à Saint-Jean ; des épidémies de peste sont évoquées en 1567 et 1599 ; l'insécurité liée aux actes de piraterie des Barbaresques[49] commis même aux abords de la Bretagne explique des aumônes faites en 1567 pour le rachat d'un jeune homme et en 1587 à quatre femmes de la paroisse « pour les aider à payer la rançon et rachat de leurs maris estant pris et détenus en captivité par les Turcs infidèles ». En 1599 et les années suivantes, des taxes de 20 sols par loup abattu sont payées au veneur du seigneur de Coetnisan, ce qui illustre la prolifération des loups à la suite des guerres de religion dans la région[50].

On trouve trace aussi dans les comptes de la chapellenie de Saint-Jean des frais de « nourriture » des enfants trouvés : des enfants étaient en effet souvent abandonnés à Saint-Jean par leurs mères, non pas que la moralité fut plus relâchée qu'ailleurs, mais parce que les mères abandonnant leur enfant préféraient le faire dans une paroisse non dénuée de ressources[51].

Révolution française

Ce n'est qu'à partir de 1780 que des velléités séparatistes se font jour, mais la paroisse ne devint indépendante de Plougasnou que lors de la création des communes en 1793, se dénommant d'abord "Saint-Jean" avant de prendre en 1801 la dénomination de "Saint-Jean-du-Doigt".

Pendant la Révolution française, les richesses architecturales et le trésor (caché par les marguilliers) de Saint-Jean-du-Doigt furent épargnés par les destructions, seuls les écussons du marquis de Locmaria et de l'évêque de Tréguier Antoine du Grignaux furent martelés, l'église ne subissant par ailleurs aucun dommage.

Jacques Cambry décrit ainsi Saint-Jean-du-Doigt à la fin du XVIIIe siècle : « On cultive dans ce petit pays beaucoup d'orge et de froment, du lin, peu de chanvre, peu d'avoines ; on y trouve quelques moutons ». Il précise aussi : « Là, 1 800 habitants vivoient à l'aide des offrandes au doigt de saint Jean ; de la dépense d'une multitude incroyable de pèlerins qui s'y rendoient de la Bretagne, de la Normandie, des provinces les plus éloignées : malgré les chemins impraticables qui l'environnent, plus de vingt mille personnes de tout âge marchoient pieds nuds dans ce pèlerinage »[52].

Le XIXe siècle

Le pardon de Saint-Jean-du-Doigt est resté renommé tout au long du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle : « Le pardon de Saint-Jean est renommé dans toute la Basse-Bretagne. plus de dix mille pèlerins y viennent tous les ans demander à l'eau de la fontaine la guérison de leurs ophtalmies ; la cure se complète par l'application du doigt de saint Jean sur la partie malade. Toute la journée un prêtre reste à l'autel et accomplit cette fonction[53] ». Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le nombre des pèlerins qui y viennent chaque année est estimé à 15 000 à 20 000 personnes[54].

Le pardon perdure de nos jours : la population célèbre la relique du doigt lors du grand pardon de Saint-Jean-Baptiste. Le dernier dimanche de juin (par exemple le ), une fois la messe terminée, la procession arborant les costumes traditionnels se rend à la fontaine du Doigt où brûle une haute pyramide de lande séchée, le tantad. Après ce feu de joie, et uniquement ce jour-là, les fidèles peuvent admirer le trésor et surtout la relique miraculeuse[55].

- Eugène Cicéri : La fontaine de saint-Jean-du-Doigt (dessin publié en 1845-1846)

- La fontaine-vasque de Saint-Jean-du-Doigt (dessin de Dominique Grenet, 1863).

- Eugène Cicéri : Église et fontaine de Saint-Jean-du-Doigt (dessin, 1867)

À Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt, la coupe du goémon vif [vivant] se pratiquait traditionnellement entre le 5 et le [56].

En 1899, Saint-Jean-du-Doigt fait partie des dix-huit seules communes du département du Finistère à déjà posséder une société d'assurance mutuelle, forte de 63 adhérents, contre la mortalité des animaux de ferme, qui assure les chevaux et les bêtes à cornes[57].

Le XXe siècle

Répondant en 1904 à une enquête de l'inspection académique, Sévère, instituteur à Saint-Jean-du-Doigt, écrit que « plusieurs personnes de la commune (surtout les vieillards) ne comprennent pas un mot de français »[58].

Le pardon de Saint-Jean-du-Doigt vers 1900

Louis Tiercelin décrit ainsi le pardon de Saint-Jean-du-Doigt en 1894 :

« Je n'ai jamais vu plus beau groupe d'infirmes, réunion mirifique de loqueteux et de mendiants. Le cimetière est à eux. Ils y cherchent une bonne place et s'y installent, et nul ne les délogera de la journée. C'est une collection radieuse de guenilles et de loques, un étalage prodigieux d'écuelles, de béquilles et de bâtons. Tout cela remue et grouille et se croise et vous heurte. Place aux mendiants de Bretagne : à la fête de la Saint-Jean, ils sont chez eux, ils sont rois[59]. »

Charles Géniaux a longuement décrit le pardon de Saint-Jean-du-Doigt dans un texte publié en 1904 accompagné de nombreuses illustrations et photographies. Il évoque les nombreux mendiants, les pèlerins, la procession montant jusqu'au feu de joie, les reliques portées par les diacres, la fête profane, l'ivresse des hommes, etc.[60].

- Quelques mendiants au pardon de Saint-Jean-du-Doigt vers 1904 (dessin de Charles Géniaux).

- Le pardon de Saint-Jean-du-Doigt vers 1904 : la fête profane (dessin de Charles Géniaux).

- Le pardon de Saint-Jean-du-Doigt en 1907 (photographie Georges de Kerever, musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc).

Selon la revue La Paix sociale, en 1910, environ 7 000 pèlerins assistaient au pardon de Saint-Jean-du-Doigt[61].

Les deux guerres mondiales

Le monument aux morts de Saint-Jean-du-Doigt porte les noms de 64 personnes mortes pour la France dont 55 pendant la Première Guerre mondiale et 9 pendant la Seconde Guerre mondiale[62].

L'Entre-deux-guerres

Un rapport publié en 1923 décrit les insuffisances du système d'adduction et de distribution de l'eau potable et l'absence d'un système d'égout à Saint-Jean-du-Doigt :« Saint-Jean-du-Doigt est alimenté depuis une époque très reculée par une source située sur le territoire de la commune de Plougasnou, sur le versant ouest de la vallée, à une altitude de 40 à 50 mètres environ. L'eau vient sourdre au niveau d'une cuvette de captation de 1 mètre de profondeur en partie maçonnerie et protégée par une niche en granit. (...) Une conduite en plomb de 4 cm de diamètre part du bassin de captation et (...) après un trajet total d'environ 400 mètres aboutit enfin à la vasque de la fontaine monumentale située dans le cimetière. C'est dans cette vasque souillée par toutes les poussières atmosphériques que les habitants ne possédant pas de puits particuliers (il en existe 4 dans la localité) venaient puiser l'eau potable. Des améliorations toutes récentes (, ) ont été heureusement apportées à ce système primitif. Deux autres sources situées au voisinage de la première ont été captées par des tuyaux en grès de 6 cm de diamètre aboutissant à la cuvette ci-dessus décrite. La niche en pierre a été complètement fermée par une porte cadenassée. On a refait en partie l'ancienne conduite en plomb. (...) Un branchement en plomb de 3 cm de diamètre a été greffé sur la conduite principale avant son entrée dans le cimetière : ce branchement alimente deux bornes-fontaines avec robinet situées en pleine agglomération, l'une contre le mur du cimetière, l'autre contre le mur de l'école communale. (...) Ajoutons qu'un deuxième branchement aliment[e] l'hôtel le plus important de la localité. (...) Bien que nous n'ayons pu mesurer exactement le débit de la conduite principale, il est notoirement insuffisant pour le chiffre de la population actuelle. (...) Il n'existe pas d'égouts, mais des caniveaux curés régulièrement ; quelques-uns ont une circulation d'eau »[63].

Un artiste-peintre originaire de Saint-Jean-du-Doigt, Édouard Bizi Ferré (1891-1972), peint entre les deux guerres mondiales des tableaux de la région de Locquirec et expose à Paris, faisant l'objet d'articles élogieux[64]. Le journal Ouest-Éclair par exemple en parle en ces termes, à l'occasion d'une exposition que le peintre a organisée à Paris : « Voici Locquirec, dans une très belle toile qui montre toute la presqu'île, où les maisons s'évrillent comme un vol de mouette, les anses et leurs sables, et au loin les côtes de Saint-Michel, si grandioses dans leur nudité. Voici encore l'église de Locquirec, son port à marée basse, Saint-Jean-du-Doigt, Guimaëc et sa chapelle du Christ, etc. »[65]

En , un orage détruisit la flèche du clocher et fit choir en les fêlant les cloches de l'église de Saint-Jean-du-Doigt[66].

Le pardon de Saint-Jean-du-Doigt en 1931

Francis Gourvil a longuement décrit Saint-Jean-du-Doigt et son pardon en 1931 dans deux articles du journal Ouest-Éclair :

« (...) Dans le matin calme, un murmure de ruisseaux dissimulés sous d'envahissantes verdures m'escorte tout au long de la descente raboteuse qui conduit à Saint-Jean. Quelques pèlerins échelonnés et un char à bancs aux freins grinçants suivent aussi la route encaissée. Celle-ci élargit soudain son horizon et débouche au creux d'un vallon entouré de collines et dont la perspective est limitée par la nappe pleine de la mer. Un fouillis de toits d'ardoises, de façades et de pignons recouverts d'un badigeon immaculé, et que surmonte une tour grise élancée, couronnée par une galerie ajourée de quadrilobes, occupe le centre du tableau, l'un des plus frais, des plus admirablement composés qu'il soit donné de contempler en notre pays. »

« (...) Cependant que hâtivement se montent les boutiques foraines et que les crêpières en plein vent délaient leur pâte ou allument leur feu sous la grande « pillig » noire, je franchis l'arc de triomphe gothique à double baie qui donne accès au cimetière. La célèbre fontaine à vasques superposées jette une note quelque peu italienne dans le campo santo (...). Sur la droite, face au porche, s'érige le charmant oratoire funéraire, dont le grand toit supporté par des pilastres en gaines abritait autrefois l'office des morts que les fidèles pouvaient suivre agenouillés sur les tombes de leurs parents défunts. Deux mendiants taciturnes ont déjà pris place sous le porche de l'église (...). Les appels de la messe n'ont pas encore tinté, et la nef est à peu près vide de fidèles. (...) Des touristes matinaux se font présenter l'admirable trésor d'orfèvrerie, le calice d'argent ciselé et doré, la patène de vermeil garnie d'émaux (...) [dues à] un Cellini morlaisien du nom de François Lapous. »

« (...) Comme j'achève le tour des bas-côtés et m'apprête à gagner la sortie, la porte grince et donne le passage à une foule de dévots. Ce sont les pèlerins amenés par le « petit train ». Parmi eux est un groupe de robustes Cornouaillaises de Plouyé qui, me confiera l'une d'elles tout à l'heure, viennent à Saint-Jean pour la première fois et n'ont encore jamais vu la mer... Le pèlerinage se doublera pour ces « terriennes » d'une promenade mémorable ; et la grand'messe ouïe, en attendant vêpres, c'est vers la grève qu'elles se dirigeront. Je les y retrouverai, la jupe troussée, laissant voir la cotte [jupon] rouge ou bleue, occupées à inspecter les pierres et les rochers pour y découvrir (...) quelque coquillage comestible[67]. »

« La procession qui suit l'office sort par le porche Ouest (...) Si elle a quelque peu perdu de bannières de toutes les paroisses du canton, si elle a quelque peu perdu de son caractère, avec l'invasion des plâtres sulspiciens et la banalisation progressive des costumes, surtout chez les fillettes, elle ne laisse pas, malgré tout, d'être encore imposante. (...) Aux transparentes bannières enfantines suivent d'autres plus grandes, plus étoffées, maintenues par des jeunes filles en cornette ajourée, auxquelles leur châle à franges donne l'allure de vestales romaines. Ce sont ensuite les croix processionnelles et les lourdes bannières (...) ; les reliques des thaumaturges bretons saints Maudez et Mériadec, portées par de jeunes prêtres en surplis blanc ; l'agneau bénit, paré comme pour un sacrifice, tenu en laisse par des jeunes filles à l'aide de rubans multicolores, et conduit par un bambin frisé, vêtu d'une peau blanche de mouton ; la précieuse relique du Précurseur, sur son coussin de velours, portée par des prêtres âgés, vêtus de riches ornements. Une foule pressée, où dominent les vieilles gens du pays, mais où l'on identifie cependant maintes coiffes du Léon et de la Cornouaille, suit l'officiant en clamant un cantique et s'apprête à gravir les flancs de la colline au sommet de laquelle se dresse le gigantesque, le monstrueux tas d'ajoncs promis aux flammes du feu sacré. (...) Un prêtre asperge d'eau bénite la grossière pyramide à l'édification de laquelle chaque foyer de la commune a contribué en fournissant aux « quêteurs » du « tantad », (« feu de joie* »), un ou plusieurs fagots de lande. Il craque ensuite une allumette, et les chants liturgiques reprennent, pendant que, dans un grésillement sec, la flamme monte (...). »

« L'unique rue [du bourg] est à présent livrée à une invraisemblable cohue. Les boutiques et un manège à l'orgue poussif ayant accaparé la chaussée, on risque l'écrasement vingt fois répété (...). Dans ce va-et-vient (...) les costumes de ville qui, il y a vingt ans, eussent été l'exception, tendent à mettre une note banale (...). [D]es odieuses rengaines parisiennes, débitées sous un parapluie rouge à franges avec un lamentable accompagnement (...), c'est vers ces rengaines que semble aller la préférence de la jeunesse. La note bretonnante n'est cependant pas complètement éteinte (...). Un groupe prête l'oreille à une gwerz psalmodiée sur l'air bien connu de Petra'zonevez en Ker Is. Je reconnais le chanteur Émile Gallic, de Plougonven (...) qui interprète sa dernière création : Gwerz en memor d'an dud beuzet war ar lestr Saint-Philibert, d'ar 14 a viz Even 1931 ("Complainte à la mémoire des personnes noyées à bord du Saint-Philibert, le 14 juin 1931")[66]. »

François Tanguy-Prigent, maire de Saint-Jean-du-Doigt

François Tanguy-Prigent devient maire de Saint-Jean-du-Doigt en 1935 ; socialiste, il mit en œuvre dans la commune d'importantes réformes : construction d'une route afin de favoriser l'essor de la commune comme station balnéaire, de 17 chemins ruraux, électrification, cantines scolaires, projet d'un réseau d'adduction d'eau potable, développement de l'école laïque face à l'école privée jusque-là dominante, soutien à la Confédération nationale paysanne (une coopérative dont le siège était à Morlaix et qui regroupait plus de 1 500 agriculteurs, principalement du nord du Finistère), , etc.[68]. Conseiller général, député, il fut suspendu en 1940 et révoqué en de son poste de maire par le gouvernement de Vichy, mais redevint maire (et fut un temps ministre de l'agriculture) entre 1945 et 1970.

Politique et administration

Démographie

- La commune est rattachée à l'unité urbaine de Plougasnou.

Évolution démographique

Évolution du rang démographique

| selon la population municipale des années : | 1968[75] | 1975[75] | 1982[75] | 1990[75] | 1999[75] | 2006[76] | 2009[77] | 2013[78] |

| Rang de la commune dans le département | 175 | 206 | 212 | 226 | 225 | 238 | 241 | 244 |

| Nombre de communes du département | 286 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |

En 2016, Saint-Jean-du-Doigt était la 238e commune du département en population avec ses 643 habitants (territoire en vigueur au ), derrière Tréglonou (237e avec 650 habitants) et devant La Feuillée (239e avec 641 habitants).

Monuments

- L'enclos paroissial :

Selon le chanoine Abgrall, « Saint-Jean[-du-Doigt] nous offre l'ensemble le plus complet et le plus parfait de ce qu'était autrefois une église paroissiale avec toutes ses annexes : église monumentale entourée du cimetière, porte de style ou arc de triomphe pour pénétrer dans cette enceinte, fontaine sacrée, calvaire, ossuaire, oratoire ouvert ou abri pour célébrer la messe les jours de pèlerinage, riche trésor toujours conservé : aucune autre paroisse n'a la même bonne chance de posséder pareilles richesses »[79].

- L'église Saint-Jean-Baptiste, du XVIe siècle, de style flamboyant, restaurée : vestiges du XVe siècle (nef), tour-clocher avec galeries à jour superposées (la flèche actuelle a été construite entre 1566 et 1571 par Fiacre Hamon, maître pintier (plombier) à Morlaix), porche voûté sur croisées d'ogives orné de bénitiers sculptés du XVe siècle, fonts du XVe siècle, cloche du XVIIe siècle ; à la base du clocher, deux ossuaires d'attache (XVe siècle et XVIIe siècle). L'église a été sinistrée trois fois : au XVIIe siècle (destruction de la flèche de l'église), en 1925 (destruction de la flèche à nouveau) et en 1955 (la nuit du 5 au ) à la suite d'un incendie (destruction du riche mobilier qui ornait l'église antérieurement).

- Saint-Jean-du-Doigt : église paroissiale, la tour (clocher).

- Saint-Jean-du-Doigt : église paroissiale, tour, porche et chapelle méridionale.

- Saint-Jean-du-Doigt : église paroissiale, le chevet.

- Saint-Jean-du-Doigt : église paroissiale, porche, porte d'entrée de l'église.

- Saint-Jean-du-Doigt : église paroissiale, crédence.

- Saint-Jean-du-Doigt : église paroissiale, vue intérieure, collatéral sud.

- Saint-Jean-du-Doigt : église paroissiale, statue de saint Jean (sant Yann).

- Saint-Jean-du-Doigt : église paroissiale, vitrail (1990) de Louis René Petit situé derrière le maître-autel.

- Une partie du trésor de Saint-Jean-du-Doigt dont la relique du Précurseur.

Le trésor de l'église, sauvé lors de l'incendie, comprend l'étui du doigt de Saint-Jean-Baptiste, la croix processionnelle en vermeil, deux calices, dont l'un, dû à Guillaume Floch, un orfèvre de Morlaix, est enrichi de huit médaillons en émail et date du XVIIe siècle, les reliques du chef de saint Meriadec et du bras de saint Maudet, toutes deux enchâssées d'argent et un crucifix d'ivoire.

Les vitraux modernes de Louis René Petit[80] ont été inaugurés le et représentent la Transfiguration du Christ, l'Arbre de Jessé et l'Apocalypse.

- Le cimetière entourant l'église avec le mur d'enceinte, escaliers et porte double dite aussi « arc de triomphe » (la grande baie de style gothique semble remonter au XVe siècle ou au début du XVIe siècle ; elle est accompagnée à droite d'une petite porte cintrée destinée aux piétons, qui date sans doute de 1584-1585. La croix du cimetière est une croix de mission datant de 1877.

- Saint-Jean-du-Doigt : enclos paroissial, l'arc de triomphe ou « porte double ».

- Saint-Jean-du-Doigt : arc de triomphe, pilier de gauche, statue de Saint-Roch, en bois, très abîmée.

- Saint-Jean-du-Doigt, arc de triomphe, pilier de droite, statue de Saint-Jean-Baptiste.

- L'ossuaire accolé à l'église paroissiale (1618).

- La fontaine monumentale, en pierre de kersanton, aurait été construite grâce aux libéralités de la reine Anne, ce qui semble très peu probable car elle date sans doute de 1691 et est due au maître sculpteur morlaisien Jacques Lespaignol (mais une autre fontaine existait antérieurement, attestée en 1520[81]). Au milieu d'un large bassin circulaire en granite s'élève un pilier qui supporte trois vasques superposées d'où l'eau s'écoule par la bouche d'angelots. Au sommet, Dieu le Père bénit son fils, que saint Jean-Baptiste baptise dans une vasque inférieure.

- Saint-Jean-du-Doigt : fontaine monumentale (1691).

- Saint-Jean-du-Doigt : fontaine monumentale (1691) et tour-clocher de l'église.

- Saint-Jean-du-Doigt : fontaine monumentale (1691), partie sommitale.

- Saint-Jean-du-Doigt : fontaine monumentale (1691), Dieu le Père bénissant le baptême de son Fils.

- Saint-Jean-du-Doigt : fontaine monumentale (1691).

- L’Oratoire du Sacre dans le cimetière (XVIe siècle) : modèle d'architecture de la Renaissance bretonne, il s'agit en fait d'un reposoir de la confrérie du Saint-Sacrement, servant aussi les jours de pèlerinage à la célébration de la messe, et aussi d'un lieu abritant le corps des défunts lors des veillées funèbres. Cet édifice a été construit en 1577 par l'architecte Michel Le Borgne, le granite ayant servi à sa construction venant de l'Île-Grande. Cet édifice à baies ouvertes séparées par des balustres carrés, contenant un autel et des consoles qui supportaient autrefois des statues, conserve des poutres, des clefs pendantes et sablières sculptées par un menuisier local et qui représentent des scènes mythologiques (Hercule étranglant le Lion de Némée, Lucrèce[82] étendue, un couteau dans la poitrine, etc.), des végétaux, des masques et même des personnages dans une position lascive. On y célébrait aussi probablement la messe les jours de grande fête, les fidèles n'ayant pu entrer dans l'église s'entassant alors dans le cimetière[83]. Cet oratoire fut reproduit au « Village breton » lors de l'Exposition universelle de 1900.

- L'Oratoire du Sacre (servit aussi de chapelle funéraire).

- Oratoire du Sacre, voûte ornée et poutres sculptées.

- Oratoire du Sacre, détail d'une sablière (personnage dans une position lascive).

- Oratoire du Sacre, détail d'une sablière.

- Oratoire du Sacre, détail d'une sablière.

- La « Maison du Gouvernement » (ou « Grande Maison de Saint-Jean »), qui date de 1562-1572 (agrandie au XVIIe siècle), était la résidence du gouverneur ecclésiastique de la chapelle saint-Jean-Baptiste. On a parfois attribué là encore sa construction aux libéralités de la reine Anne, mais c'est très douteux. La porte principale est de style gothique ; des traces d'armoiries (sans doute s'agit-il de l'écusson de la famille de Montfort, alors régnante en Bretagne) martelées lors de la Révolution française, sont encore visibles au-dessus d'une petite fenêtre à meneau située sur le pignon sud. Cette demeure recevait les pèlerins et visiteurs de marque aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle, qui étaient les hôtes du gouverneur. Devenue bien national pendant la Révolution française, elle fut vendue le 21 vendémiaire an IV () à François Pezron, négociant à Morlaix, pour 54 200 livres assignats. C'est désormais une propriété privée[84].

- Le calvaire de Pen-ar-C’hra (1757) et la fontaine Pen-ar-C'hra, dite miraculeuse (XVIe siècle) ; selon la tradition, elle fut bâtie sur une source qui jaillit de la terre à l'endroit même où le porteur de la relique de Saint-Jean-Baptiste s'assit en 1420 pour contempler son village lors de son voyage de retour depuis Saint-Jean-de-Daye) ; c'està cette fontaine que se termine le « Grand pardon » chaque dernier dimanche de juin et près d'elle qu'a lieu le tantad (un gigantesque feu de joie) ; la fontaine servait à l'alimentation en eau potable du bourg jusque dans les années 1950). Vasques en granite de kersanton, figurines en plomb.

- La chapelle Saint-Mélar et la fontaine Saint-Mélar (XVIIe siècle), consacrées à saint Mélar.

- Le manoir de Kermabon, édifié au XVe siècle.

- Le manoir de Kergadiou.

- Le manoir de Pont ar Glech.

- La « Maison du gouvernement » (1562-1572).

- La fontaine de Pen ar C'hra.

- Le manoir de Kergadiou (fin XIVe s.).

- Le manoir de Pont ar Glech.

Vallée des moulins

La vallée du Donnant Rau compte une douzaine de moulins sur la commune. Seuls trois d'entre eux ne sont pas en ruine, mais aucun n'a conservé sa roue. Le chemin de randonnée permet encore d'admirer les ruines et les biefs de ce complexe réseau hydraulique qui a cessé son activité dans les années 1940 à 1960.

Événements

- Le pardon de la Saint-Jean. Le dernier dimanche de juin, où, après un défilé de personnes costumées de façon typiquement bretonne (coiffe, châle, etc.) et une messe, une procession rejoint ensuite le feu de joie de la Saint-Jean (tantad en breton).

- La Fête du violon est le rendez-vous annuel des violonistes amateurs et professionnels de la région (rassemblement de violonistes en plein air, concerts de musiques classique, traditionnelle, latino-américaine ou encore celte).

Tableaux représentant la commune

- Alexandre Benois : Saint-Jean-du-Doigt (aquarelle, 1905, collection particulière)[85].

- Peintures de Maxime Maufra

Les Trois Falaises ; Saint-Jean-du-Doigt, 1894 musée des Beaux-Arts de Quimper

Les Falaises de Beg-ar-Fry, Saint-Jean-du-Doigt, 1895

Cleveland Museum of Art

Personnalités liées à la commune

- François Tanguy-Prigent, résistant, homme politique français, ministre de l'agriculture, né le à Saint-Jean-du-Doigt. Décédé en 1970, il repose à Saint-Jean-du-Doigt.

- Robert Antoine Pinchon (1886-1943) vint peindre à Saint-Jean-du-Doigt en 1919[86].

- Robert Le Meur (1920-1985), missionnaire chez les Inuits du Grand Nord canadien.

- Thomas Fersen, qui consacre à la commune la chanson Saint-Jean-du-Doigt, extraite de l'album Pièce montée des grands jours : cette chanson, se voulant légèrement grivoise, raconte les tribulations amoureuses de Blaise, jeune habitant de Saint-Jean-du-Doigt.

- Ricardo Cavallo, peintre né à Buenos Aires en 1954. Ricardo Cavallo est arrivé à Paris en 1976. Élève des Beaux-Arts, il peint durant plus de vingt ans dans la capitale. Depuis 2003, il vit et travaille à Saint-Jean-du-Doigt. Il réalise des œuvres monumentales (assemblage de multiples plaquettes) et a créé l'école de peinture Bleimor. Ricardo Cavallo peint les falaises dressées au bord de la mer, les amoncellements rocheux découverts à marée basse.

- Léopold Pascal (1900-1958), peintre.

- Yves de Kermabon, (né en 1948 à Marvejols), général de corps d'armée, commandeur de la Légion d'honneur, descendant de la famille de Kermabon, originaire au XIVe siècle de la paroisse de Plougasnou, rattachée à la commune de Saint-Jean-du-Doigt.

- Renan Luce possède une maison depuis 2009 dans une ferme de Saint-Jean-du-Doigt qu'il a rénovée, ainsi qu'un studio d'enregistrement dans l'ancienne grange, baptisé Little Purple Studio, en référence aux petits artichauts violets qui poussent aux alentours. Il y a enregistré presque l'intégralité de son album D'une tonne à un tout petit poids[87].

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[12].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[13].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Gilles Loyer, baptisé le à Plouezoc'h, décédé le à Ty Pont en Saint-Jean-du-Doigt.

- Pierre-Jean Dulaurent de La Barre, baptisé le à Beuzec-Conq, décédé le à Talarglas en Saint-Jean-du-Doigt.

- Joseph Pastour de Kerjean, né le au manoir du Mesgouëz en Plougasnou, décédé le .

- Philippe Mathurin Jaffre, baptisé le à Morlaix, paroisse de Saint-Mathieu, décédé avant le .

- René Hervé, né le à Plougasnou, décédé le à Saint-Jean-du-Doigt.

- Jean-Marie Tallegas, né le à Pontplaincoat en Plougasnou, décédé le à Crane en Saint-Jean-du-Doigt.

- Louis Auguste de Kergrist, né le , quai de Léon à Morlaix, décédé le au château de Kerprigent en Saint-Jean-du-Doigt.

- Hervé Masson, né le à la Boissière en Plougasnou, décédé le à Kerilouarn en Saint-Jean-du-Doigt.

- Jean-Marie Masson, né le à Saint-Jean-du-Doigt, décédé le à Saint-Jean-du-Doigt.

- Thomas Charles, né le , décédé le à Kerlas en Saint-Jean-du-Doigt.

Références

- « Mairie de Saint-Jean-du-Doigt / 29630 (Finistere) - Démarches, horaires », sur mairie.biz (consulté le ).

- [PDF] J. Chantraine (coordinateur) et al., Carte géologique France (1/50 000), feuille Lannion (203), éditions du BRGM, 1999, p. 89.

- Nolwenn Coint, Cédric Hamelin et Martial Caroff, Le complexe gabbro-dioritique lité de Saint-Jean-du-Doigt, " Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", 2008, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9687092w/f3.image.r=Guima%C3%ABc

- « St-Jean du Doigt (29) », sur sgmb.univ-rennes1.fr (consulté le ).

- (en) Martial Caroff, Nolwenn Coint, Erwan Hallot et Cédric Hamelin, « The mafic–silicic layered intrusions of Saint-Jean-du-Doigt (France) and North-Guernsey (Channel Islands), Armorican Massif: Gabbro–diorite layering and mafic cumulate–pegmatoid association », Lithos, vol. 125, nos 1-2, , p. 675–692 (DOI 10.1016/j.lithos.2011.03.019, lire en ligne, consulté le ).

- Les « granitoïdes » de Saint Jean du Doigt (Finistère) : des magmas acides fracturant un pluton gabbroïque préexistant

- C. Barrois, Carte géologique à 1/80000, feuille Lannion (1re édit.), 1909.

- Louis Chauris, « Le granite porphyroïde de Porzpaul dans l'île d'Ouessant: un nouvel élément dans la ceinture des « granites rouges » du Massif armoricain (France) », Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, iI, t. 313, , p. 245-250.

- (en) Martial Caroff, Cyrill Labry, Bernard Le Gall et Christine Authemayou, « Petrogenesis of late-Variscan high-K alkali-calcic granitoids and calc-alkalic lamprophyres: The Aber-Ildut/North-Ouessant complex, Armorican massif, France », Lithos, vol. 238, , p. 140 (DOI 10.1016/j.lithos.2015.09.025, lire en ligne, consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Lanmeur - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Jean-du-Doigt et Lanmeur », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Lanmeur - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Jean-du-Doigt et Saint-Servais », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Landivisiau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Plougasnou », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « L'église de Saint-Jean-du-Doigt : sa relique et la visite d'Anne de Bretagne », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Henri Bourde de La Rogerie, "L'église de Saint-Jean-du-Doigt ; notes pour servir à son histoire", Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076921/f379

- « Saint-Jean-du-Doigt : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Lanmeur) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Henri Bourde de La Rogerie, "L'église de Saint-Jean-du-Doigt ; notes pour servir à son histoire", Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076921/f380

- "Le Magasin pittoresque", 1863, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k314467/f398.image.r=Plougasnou.langFR

- Henri Bourde de La Rogerie, "L'église de Saint-Jean-du-Doigt ; notes pour servir à son histoire", Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076921/f402

- Vicomte Urvoy de Portzamparc, Origines et généalogie de la maison de Trogoff, "Revue historique de l'Ouest", 1898, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k67174q/f192.image.r=Plougasnou.langFR

- « Chateau de Kerprigent à Saint Jean du Doigt, du XIXe siècle », sur chateau-fort-manoir-chateau.eu (consulté le ).

- Henri Bourde de La Rogerie, "L'église de Saint-Jean-du-Doigt ; notes pour servir à son histoire", Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076921/f401

- Louis Le Guennec, Conflits et troubles au sanctuaire de Saint-Jean-du-Doigt en 1555, "Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie", Quimper, 1924, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5729760q/f176.image.r=plougasnou.langFR

- Henri Bourde de La Rogerie, "L'église de Saint-Jean-du-Doigt ; notes pour servir à son histoire", Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076921/f382

- Henri Bourde de La Rogerie, « L'église de Saint-Jean-du-Doigt ; notes pour servir à son histoire », Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076921/f386

- Henri Bourde de La Rogerie, « L'église de Saint-Jean-du-Doigt ; notes pour servir à son histoire », Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076921/f385

- Christian Bolzer, "Finistériens prisonniers des Barbaresques", Le Lien (revue du Centee généalogique du Finistère no 121, mars 2012

- Cité par Henri Bourde de La Rogerie, « L'église de Saint-Jean-du-Doigt ; notes pour servir à son histoire », Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076921/f388

- Henri Bourde de La Rogerie, « L'église de Saint-Jean-du-Doigt ; notes pour servir à son histoire », Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076921/f388

- Jacques Cambry, et , Voyage dans le Finistère, ou État de ce département en 1794 et 1795, tome premier, page 178, librairie du Cercle social, Paris, 1798

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, réédition par A. Marteville et P. Varin, Molliex, Nantes, 1843

- "Le magasin pittoresque", décembre 1863

- http://www.tourisme.morlaix.fr/Saint-Jean-du-Doigt-entre-legende.html

- J.-M. P.-A. Limon, "Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère", 1852, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5688569v/f378.image.r=Plougasnou.langFR

- Compte-rendu et procès-verbaux, " Association bretonne, Classe d'agriculture", Saint-Brieuc, 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5566957m/f68.image.r=Ploudaniel.langFR et https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5566957m/f91.image.r=Ploudaniel.langFR

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- Louis Tiercelin, "La Bretagne qui croit. Pardons et pèlerinages", 1894.

- Charles Géniaux, Le pardon de Saint-Jean-du-Doigt, "Le Tour de France. Guide du touriste", juin 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57031496/f27.image.r=Plougasnou.langFR

- "La paix sociale", 3 juillet 1910, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5566358z/f3.image.r=Plougasnou.langFR

- Memorialgenweb.org - Saint-Jean-du-Doigt : monument aux morts

- "Procès-verbaux et rapports du conseil départemental d'hygiène et des commissions sanitaires du Finistère : lois des 15 février 1907 et 7 avril 1903 relatives à la protection de la santé publique 1922", 1923, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6505561c/f40.image.r=Plougasnou.langFR

- Journal Ouest-Éclair, no 9880 du 14 novembre 1928, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k657636h/f2.image.r=Locquirec.langFR

- Journal Ouest-Éclair, no 9226 du 26 janvier 1927, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6569789/f2.image.r=Locquirec.langFR

- Journal Ouest-Éclair, no 12654 du 30 juin 1931, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k658594s/f5.image.r=Plougasnou.langFR

- Journal Ouest-Éclair n° 12651 du 27 juin 1931, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k658591n/f4.image.r=Plougasnou.langFR

- Journal Le Populaire, n° du 27 août 1938, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k823143r/f6.image.r=Lanmeur?rk=214593;2

- Charles Jean de Kergrist, né le 20 frimaire an III à Kervory en Carantec (), décédé le à Keromnes en Carantec.

- Nicolas Primot, né le à Tregoadalen en Saint-Jean-du-Doigt, décédé le à Trégodalen en Saint-Jean-du-Doigt.

- Suspendu entre juin 1940 et août 1944

- « Journal officiel de la République française. Lois et décrets », sur Gallica, (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- chanoine Abgrall, cité par Charles Géniaux, Le pardon de Saint-Jean-du-Doigt, "https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57031496/f30.image.r=Plougasnou.langFR", juin 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57031496/f30.image.r=Plougasnou.langFR

- « .. : Vitrail de Louis-René Petit [Accueil] : .. », sur louis-rene-petit.org (consulté le ).

- Les comptes de la chapellenie citent une transaction du concernant des travaux de plombe concernant la dite fontaine

- Il s'agit probablement de Lucrèce de Mérida, vierge et martyre à Mérida en Espagne au temps de la persécution de l'empereur Dioclétien, décédée en 304, voir http://nominis.cef.fr/contenus/saint/194/Sainte-Lucrece.html

- Henri Bourde de La Rogerie, "L'église de Saint-Jean-du-Doigt ; notes pour servir à son histoire", Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076921/f392

- D'après un panneau d'information touristique situé sur place

- Tableau reproduit dans le livre du musée départemental breton, "Peintres Russes en Bretagne", éditions Palantines, 2006, [ (ISBN 2-911434-56-0)]

- François Lespinasse, L'École de Rouen, Fernandez Frères éditeurs d'arts, 1980, page 124.

- « De retour en Bretagne, Renan Luce nous ouvre ses portes », Ouest-France, (lire en ligne)

Bibliographie

- AUZAS (P.-M.). Le Trésor de Saint-Jean-du-Doigt, Mémoire de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, no 59, 1982.

- CASTEL (Y.-P.), HUON (M.), MILLET (C.). Saint-Jean-du-Doigt, église Saint-Jean-Baptiste : deux inscriptions inédites, Bulletin de la Société archéologique du Finistère, no 124, 1995.

Liens externes

- Portail du Finistère

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt (bretonisch Sant-Yann-ar-Biz) ist eine französische Gemeinde im Norden der Bretagne im Département Finistère mit 655 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019). Seinen Namen erhielt der Ort durch den als Reliquie in der dortigen Kirche aufbewahrten angeblichen Zeigefinger des bretonischen Heiligen Saint Yann. Angeblich besitzen die Knochen Johannes des Täufers, dessen Schrein sich in der Omayadden-Moschee in Damaskus befindet, die Fähigkeit Augenleiden zu heilen. Daher reist 1505 Anne de Bretagne (1477–1514) hierher, um für die Heilung des Augenleiden ihres dritten Gemahls Ludwig XII. zu beten. Heute wird das Pardon am 24.06. mit einem Tanzfest und einem riesigen Feuer gefeiert.[en] Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt (French pronunciation: [sɛ̃ ʒɑ̃ dy dwa]; Breton: Sant-Yann-ar-Biz) is a commune in the Finistère department of Brittany in north-western France.[es] Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt (en bretón Sant-Yann-ar-Biz) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Finisterre, en el distrito de Morlaix y cantón de Lanmeur.- [fr] Saint-Jean-du-Doigt

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии