world.wikisort.org - France

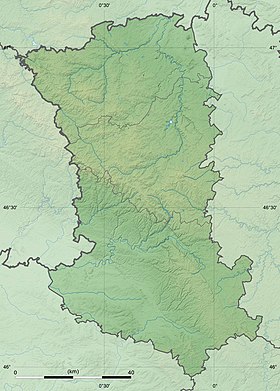

Chef-Boutonne est une commune du Centre-Ouest de la France située dans le département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Chef-Boutonne | |

L'hôtel de ville. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Deux-Sèvres |

| Arrondissement | Niort |

| Intercommunalité | Communauté de communes Mellois en Poitou |

| Maire Mandat |

Fabrice Michelet 2020-2026 |

| Code postal | 79110 |

| Code commune | 79083 |

| Démographie | |

| Population municipale |

2 457 hab. (2019 |

| Densité | 61 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 06′ 38″ nord, 0° 04′ 06″ ouest |

| Altitude | Min. 71 m Max. 146 m |

| Superficie | 40,38 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Chef-Boutonne (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Melle |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.chef-boutonne.fr |

| modifier |

|

Le , la commune étend son périmètre à Crézières, La Bataille et Tillou sous le statut de la commune nouvelle[1].

Géographie

Chef-Boutonne est située au sud du département des Deux-Sèvres à 80 km de Poitiers, 100 km de La Rochelle, 40 km de Niort et à 60 km d’Angoulême, dans une région de plaine qui correspond au Mellois.

L'altitude s'élève de 72 m au bord de la Boutonne en aval de Lusseau à 140 m au Maboué[2].

Du bocage subsiste principalement au sud de la commune. Les champs ouverts dominent au nord sur un relief entrecoupé par des vallées sèches[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Hanc », sur la commune de Valdelaume, mise en service en 1977[9] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[10],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,5 °C et la hauteur de précipitations de 878,1 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Niort », sur la commune de Niort, mise en service en 1958 et à 39 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 12,5 °C pour la période 1971-2000[13] à 12,5 °C pour 1981-2010[14], puis à 12,8 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Chef-Boutonne est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[16],[17],[18]. Elle appartient à l'unité urbaine de Chef-Boutonne, une unité urbaine monocommunale[19] de 2 563 habitants en 2017, constituant une ville isolée[20],[21]. La commune est en outre hors attraction des villes[22],[23].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Chef-Boutonne est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Boutonne. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1999 et 2010[26],[24].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[27]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[28]. 47,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,9 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[29]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 7],[30].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[24].

Toponymie

La commune doit son nom à la rivière la Boutonne, qui prend sa source au cœur de la ville, sous le lavoir de la rue de la Fontaine, d'où le nom de chef pour la tête de la Boutonne.

Les premières attestations de son nom sont Caput Vultone avant 1070 et Caput Vultunne vers 1080[31].

En poitevin, son nom est Ch' Boutoune [ʃˀ butu:n][32],[Note 8].

Histoire

Chef-Boutonne est un chef-lieu de canton connu pour la célébrité nationale de deux personnages : Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, défenseur malheureux de Louis XVI, et plus près de nous, Jean-François Cail, qui fut, au XIXe siècle, l'équivalent de ce que représentent actuellement les industriels Dassault ou Bouygues. Le premier a laissé son nom à la place créée sur les ruines de l'ancien château féodal, au lieu-dit la Plaine, le second à la principale place au centre du bourg.

Javarzay, dont le nom est d'origine gallo-romaine, a constitué l'habitat principal à l'origine, on a retrouvé dans son sous-sol des vestiges antiques ; toutefois, les tumuli au Champ des Chirons (rue du Pont-Supérieur, fouillé par Henri Beauchet-Filleau) indique que Chef-Boutonne a pu exister dès cette époque[33],[34].

En 1061, Guillaume VIII d'Aquitaine partit du château fort de Chef-Boutonne pour attaquer Foulque le Réchin, comte d'Anjou, campé à La Bataille[33].

Il ne reste que quelques vestiges de l'ancien château fort de Chef-Boutonne, qui a été démoli au début de la Révolution, les deux dernières tours rasées en 1813 ; mais ce château fort paraît extrêmement imposant sur une gravure de Chastillon au XVIe siècle[34]. Le château de Javarzay construit vers 1513, 1514 est en partie conservé[33].

Le premier seigneur connu de Chef-Boutonne s'appelle Pons II, prince de Mortagne et vicomte d'Au(l)nay[35], époux de Claire de Lusignan des Marais-Lezay (fille de Jean Ier des Marais, fils d'Hugues des Marais, fils puîné de Simon II de Lezay, fils de Simon Ier le Brun de Lezay, lui-même fils cadet d'Hugues VII de Lusignan[36]), qui vécut au XIVe siècle[34].

La succession des Mortagne d'Aunay passe au XVe aux Montberon de Maulévrier (par les Clermont, et avec une alliance Périgord de Matha : voir le chemin généalogique aux articles consacrés au maréchal Jacques de Montberon (vers 1350-1422) et à la ville de Montbron > Histoire ; mais pour certains auteurs, c'est par les Matha et non par les Mortagne d'Aulnay, que Chef-Boutonne aurait transité vers les Montbron ; géographiquement Chef-Boutonne est proche d'Aulnay, et aussi de Matha).

François Ier de Montberon, fils cadet du maréchal Jacques, a pour fille Marie de Montberon, dame de Chef-Boutonne († ap. 1468) qui épouse en 1439/1440 (elle est sa 3e épouse) Jean V ou VI Malet de Graville (né vers 1390-† vers 1449/1456 ; grand-père de l'amiral Louis). Leur fille Marie Malet de Graville (certains la présentent comme la fille de Jean VI ou VII Malet de Graville, donc comme la petite-fille de Jean V ou VI et de sa 2e épouse Jacqueline de Montaigu ; dans cette hypothèse, Jean VI ou VII aurait hérité de sa belle-mère Marie de Montberon dont le mariage avec Jean V ou VI serait resté stérile ?) marie vers 1484 Antoine de Beaumont-Bressuire de Bury (vers 1455-1511)[37].

Leur fille Jeanne de Beaumont-Bressuire (née en 1485)[38] transmet à son mari Germain de Bonneval (1471-1525 ; épousé en 1505 ; fils d'Antoine de Bonneval et de Marguerite de Foix-Grailly), et leur fille Renée-Anne de Bonneval à son époux Jean Ier de Gontaut-Biron (vers 1502-1557 ; épousé en 1519) : Parents du maréchal Armand (1524-1592), lui-même père de nombreux enfants, dont le maréchal Charles (1562-décapité en 1602), Jean II de Biron († 1636) et Armand (deux sires de St-Blancard et de Chef-Boutonne), et Claude de Gontaut-Biron (1580-1617), femme en 1600 de Charles de La Rochefoucauld de Roye, comte de Roucy (1560-1605)[39].

Chef-Boutonne passe à Jean-Charles de Gontaut de St-Blancard († 1688 ; fils d'Armand de Gontaut), puis à la descendance de Claude de Gontaut et Charles de La Rochefoucauld : d'abord leur fils François II de La Rochefoucauld, comte de Roucy (1603-1680 ; en 1655, il achète Javarzay, sis à Chef-Boutonne), père de Frédéric-Charles (vers 1633-1690)[40]. Puis la fille du comte Frédéric-Charles, Éléonore-Christine de La Rochefoucauld, Mlle de Chef-Boutonne (1681-1708), épouse en 1697 Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain (1674-1747)[41] : en 1712, ils acquièrent Javarzay et Chef-Boutonne, baronnie érigée en marquisat en 1714[42] et dont leur fils cadet Paul-Jérôme Phélypeaux (1703-1775 ; frère de Maurepas, les deux sans postérité) héritera.

Paul-Jérôme sera le dernier seigneur héréditaire de Chef-Boutonne, car en 1729 Chef-Boutonne et Javarzay sont cédés à Anne-Elisabeth Roujault (1692-1734), fille de Nicolas Roujault et femme du chancelier Guillaume de Lamoignon (1683-1772). Leur fils Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (1721-† guillotiné le 22 avril 1794), hérite de la terre de Chef-Boutonne, avec Javarzay : dernier marquis de Chef-Boutonne, il affronte la Révolution où il sera l'un des avocats de Louis XVI au procès du roi, avant de périr lui-même sur l'échafaud.

L'église paroissiale de Chef-Boutonne, Saint-Barnabé, a disparu au cours des guerres de religion ; la chapelle du château accueillit une partie des fidèle puis, démolie en 1824, elle fut remplacée par l'église actuelle deux ans plus tard. La religion protestante calviniste ou réformée, cessa d'être célébrée dans la commune en 1685[34]. L'église romane de Javarzay, bâtie au XIIe siècle, possédait 115 reliques. Elle fut en partie détruite en 1567, puis reconstruite au XVIe siècle.

Dans les registres paroissiaux de Javarzay, Chef-Boutonne est encore qualifié de hameau en 1674, pourtant elle atteint 1 280 habitants en 1714[33],[34]. Quant à Lussay, la population de la commune était de 165 habitants en 1793, 130 habitants en 1796 et 167 habitants en 1800[33].

Chef-Boutonne, Javarzay et Lussay formant chacune une paroisse, elles devinrent des communes distinctes en 1789. Dès 1790, la commune de Javarzay fut rattachée à Chef-Boutonne, Lussay en fit de même en 1829[33] ou 1830[34].

En 1714, 12 foires se tenaient dans la ville. Une faïencerie, fondée vers 1778, fonctionna au moins jusqu'en 1810. La fabrication des textiles disparut au XIXe siècle. Une filature de Javarzay brûla en 1859. En 1800, il y avait sept tanneries, toutes avaient cessé leur activité cinquante ans plus tard[34].

La gare, dont le bâtiment subsiste, était desservie par deux lignes, actuellement disparues :

- la ligne Niort à Ruffec à voie normale gérée par les Chemins de Fer de l'État (puis la SNCF à partir de 1937) ;

- la ligne à voie métrique de Saint-Saviol à Saint-Jean-d'Angély (1896-1951) de la Compagnie de chemins de fer départementaux (Réseau des Charentes et Deux-Sèvres).

Riche d'une vie associative abondante et diversifiée, la commune connaît depuis quelques années le renom d'un tournoi international de tennis de table. En effet de nombreux joueurs classés dans le top 100 mondial y participent. La 9e édition d'un tel tournoi a eu lieu en 2011.

Le , la commune étend son périmètre à Crézières, La Bataille et Tillou sous le régime de la commune nouvelle (arrêté préfectoral du [1]).

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Communes déléguées

| Nom | Code Insee |

Intercommunalité | Superficie (km2) |

Population (dernière pop. légale) |

Densité (hab./km2) |

|---|---|---|---|---|---|

| Chef-Boutonne (siège) |

79083 | CC Mellois en Poitou | 40,38 | 2 457 (2019) | 61 |

| La Bataille | 79027 | CC Mellois en Poitou | 6,28 | 84 (2016) | 13 |

| Crézières | 79107 | CC Mellois en Poitou | 4,25 | 41 (2016) | 9,6 |

| Tillou | 79330 | CC Mellois en Poitou | 10,04 | 335 (2016) | 33 |

Liste des maires

Politique environnementale

Dans son palmarès 2020, le Conseil national de villes et villages fleuris a attribué deux fleurs à la commune[45].

Population et société

Évolution démographique de la commune déléguée

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[46]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[47].

En 2019, la commune comptait 2 457 habitants[Note 9], en augmentation de 16,61 % par rapport à 2013 (Deux-Sèvres : +0,87 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Évolution démographique de la commune nouvelle

Économie locale

La ville est le siège de l'entreprise Rullier bois, société de négoce de bois et de matériaux de construction.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église romane Saint-Chartier, qui a fait partie de la première liste des bâtiments classés monuments historiques en 1840 ;

- Église Notre-Dame de Chef-Boutonne ;

- Le château de Javarzay (XVIe siècle), classé monument historique, et qui abrite le musée de la Coiffe ;

- L'ancienne rue du château devenue avenue des fils Fouquaud qui rappelle qu'ils furent fusillés par les Allemands en 1944.

- L'avenue Louis-Proust rappelle que ce jeune résistant fut fusillé à l'âge de seize ans et demi. Cette "avenue" part de l’ancienne place du Marché où il y eut des halles démolies en 1787.

- À Chef-Boutonne les dénominations officielles ne font pas de différences entre une avenue et une rue. Ainsi l'avenue Louis-Proust est prolongée par une rue, celle de l'Hôtel-de-Ville et des Écoles, de même importance, de même largeur, dans le même alignement, formant une partie de ce qu'on appelle tout simplement et plus justement l'avenue de Javarzay et qui est une création intentionnelle en 1738.

- La Croix Perrine : le nom de cette petite place existait déjà en 1654 et il a sans doute son origine dans l'aumônerie qu'il y avait autrefois. C'était un établissement charitable accueillant les mendiants, les pèlerins au cours de leurs pérégrinations, pourvu d'une chapelle pour prier, d'un cimetière et qui naturellement devait avoir une croix. Il fut supprimé sous Louis XIV en 1696.

- La Grand'Maison attire l'attention par son architecture. Dans le fronton triangulaire qui est au-dessus de la porte on pouvait lire à l'intérieur du médaillon une inscription latine affirmant que "la crainte du Seigneur est le début de la sagesse". Elle est datée de 1567 et, comme les protestants aimaient graver des citations bibliques à l'entrée de leur demeure, on peut supposer que la "Grand'Maison" fut construite par un protestant en 1567.

- La source de la Boutonne ;

- L'écomusée de la Vestegaille[50].

- Château et autres bâtiments

- château de Javarzay

- Anciennes halles.

- Ancienne gendarmerie.

- Ancienne gare.

Patrimoine culturel

Patrimoine naturel

Personnalités liées à la commune

- Manuel Freire (1992) coureur cycliste et préparateur physique, originaire de Chef-Boutonne.

- Jacques Richard (1954) réalisateur, originaire par son père de Chef-Boutonne, a réalisé sur place deux films : "Rebelote" (1982), présenté à Cannes l'année suivante, et "L'arche de Néné" (1995) sur René Coynault, sacristain et personnalité de Chef-Boutonne. Mais aussi "Ave Maria" (1984) avec Anna Karina au château de Melzéard, canton de Melle, dont l'affiche fit un scandale retentissant auprès des catholiques intégristes de l'époque, et donc censurée d'affichage public. Il est également auteur, producteur et artiste-peintre. Son ami comédien Philippe Castelli, mais aussi Vince Taylor, Paul Gegauff et Olga George-Picot, séjournèrent souvent dans sa maison de famille à Chef-Boutonne, ainsi que Florence Rey qui fut sa compagne de 2009 à 2014.

- Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain (1674-1747), homme d’État. Il acquit en 1712 la baronnie de Chef-Boutonne qui fut ensuite transformée en marquisat au profit de Paul Jérôme, un de ses fils.

- Jean-François Cail (1804-1871), entrepreneur industriel, constructeur mécanicien, né à Chef-Boutonne. La Société J.F Cail & Cie est en partie à l'origine du groupe Fives-Lille.

- Jules Chabot de Bouin (1807-1858), écrivain, romancier et auteur dramatique né et mort à Chef-Boutonne.

- Laurent Cantet (1961), réalisateur et scénariste. Il vécut son enfance à Ardilleux dans le canton de Chef-Boutonne.

Héraldique

|

Blasonnement :

De gueules aux cinq tours de sable posées à plomb et ordonnées en chevron[51] |

Voir aussi

Bibliographie

- Henri Beauchet-Filleau, « Recherches historiques sur Chef-Boutonne précédées de quelques notes sur le pays formant sa circonscription cantonale », dans Mémoires de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres, 1884, 3e série, tome 1, p. 1-246 (lire en ligne)

Articles connexes

- Liste des communes des Deux-Sèvres

- Anciennes communes des Deux-Sèvres

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Le patois de Chef-Boutonne est présenté dans l'article sur le poitevin.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Arrêté portant création de la commune nouvelle de Chef-Boutonne », sur le site de la préfecture des Deux-Sèvres, (consulté le ).

- « Géoportail ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Hanc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Chef-Boutonne et Valdelaume », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Hanc - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Chef-Boutonne et Niort », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Chef-Boutonne », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Chef-Boutonne », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Bélisaire LEDAIN, Dictionnaire topographique du département des Deux-Sèvres, Poitiers, Société Française d'Imprimerie et de Librairie, , 359 p.

- Jules Gilléron et Edmond Edmont, Atlas linguistique de la France, Paris, Champion, 1902-1910, point 513.

- Raymond Proust (imprimeur : Pairault (Lezay)), Chef-Boutonne, notes d'histoire, 88 p..

- Maurice Poignat, Le Pays Mellois. Histoire des communes des Deux-Sèvres, Niort, Editions du Terroir, , 425 p. (ISBN 2-903283-06-X (édité erroné), BNF 34757011), p 161 à 175.

- « Pons de Mortagne d'Aunay », sur Geneanet, arbre d'Henri Frebault

- « Maison de Lusignan, branche de Lezay, sous-branche des Marais, p. 3, 8 et 9 », sur Racines & Histoire, par Etienne Pattou, 2005 et 2019

- « Famille Malet de Graville, p. 8 à 10 », sur Racines & Histoire, par Etienne Pattou, 2004 et 2021

- « Jeanne de Beaumont-Bressuire, femme de Germain de Bonneval », sur Geneanet Pierfit

- « Famille de Gontaut-Biron, p. 6 à 8 », sur Racines & Histoire, par Etienne Pattou, 2010 et 2021

- « Maison de La Rochefoucauld, branche de Roye de Roucy, p. 8 et 12 », sur Racines & Histoire, par Etienne Pattou, 2004 et 2021

- « Famille Phélypeaux, branche de Pontchartrain et Maurepas, p. 11 », sur Racines & Histoire, par Etienne Pattou, 2004 et 2021

- « Ardilleux, membre du marquisat de Chef-Boutonne », sur Pioussay

- « Yves Debien élu maire de Melle », La Nouvelle République, (lire en ligne)

- « Chef-Boutonne. Un nouveau mandat pour Fabrice Michelet », Le Courrier de l'Ouest, (lire en ligne)

- Site des villes et villages fleuris, consulté le 6 février 2021.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Ecomusée de la Vestegaille », sur Ville de Chef-Boutonne (consulté le ).

- Gaso.fr.

- Portail des Deux-Sèvres

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Chef-Boutonne

Chef-Boutonne ist eine französische Gemeinde mit 2.457 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Deux-Sèvres in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie gehört zum Arrondissement Niort und zum Kanton Melle.[en] Chef-Boutonne

Chef-Boutonne (French pronunciation: [ʃɛf butɔn]) is a commune in the Deux-Sèvres department in the Nouvelle-Aquitaine region in western France. On 1 January 2019, the former communes La Bataille, Crézières and Tillou were merged into Chef-Boutonne.[3]- [fr] Chef-Boutonne

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии