world.wikisort.org - France

Betz (prononcé [bɛ:]) est une commune française située dans le département de l'Oise.

Pour les articles homonymes, voir Betz.

| Betz | |

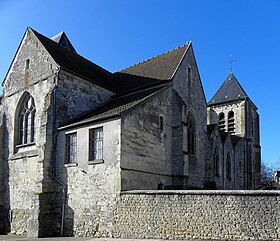

L'église paroissiale Saint-Germain. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Oise |

| Arrondissement | Senlis |

| Intercommunalité | CC du Pays de Valois |

| Maire Mandat |

Marylin Dolléans 2021-2026 |

| Code postal | 60620 |

| Code commune | 60069 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bessins, Bessines |

| Population municipale |

1 120 hab. (2019 |

| Densité | 73 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 09′ 27″ nord, 2° 57′ 22″ est |

| Altitude | Min. 87 m Max. 140 m |

| Superficie | 15,39 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Nanteuil-le-Haudouin |

| Législatives | 4e circonscription de l'Oise |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://lapagelocale.fr/60620-betz |

| modifier |

|

Géographie

Description

Betz est un bourg périurbain situé à 65 km au nord-est de Paris, au sud-est du département de l'Oise.

Plusieurs routes convergent à Betz : l'ancienne route nationale 322 (actuelle RD 922) depuis l'ouest (Nanteuil-le-Haudouin et Paris) et l'est (Antilly et Mareuil-sur-Ourcq) ; la RD 332 depuis le nord-nord-ouest (Levignen, Crépy-en-Valois) et le sud (Acy-en-Multien) ; la RD 51 depuis le nord (Bargny), ainsi que deux voies communales vers Macquelines (nord-ouest) et Etavigny (sud-est).

L'ancienne ligne de chemin de fer Ormoy-Villers - Mareuil-sur-Ourcq, aujourd'hui démantelée, longeait la Grivette sur sa rive gauche et son emprise a été transformée par l'intercommunalité en voie verte du Pays de Valois, qui relie donc Mareuil-sur-Ourcq à Ormoy-Villers[1],[2].

Le territoire communal présente une forme allongée dans le sens nord-ouest - sud-est, avec 6 km de long et 4 km dans sa plus grande largeur. Cette forme résulte de la réunion, en 1824, de l'ancienne commune de Macquelines à celle de Betz, la première nettement plus petite que la seconde.

Communes limitrophes

Les communes environnantes sont Lévignen (nord-ouest), Bargny (nord), Antilly (est), Etavigny (sud-est), Acy-en-Multien et Bouillancy (sud), Villers-Saint-Genest (sud-ouest) et Boissy-Fresnoy (ouest).

Hydrographie

La direction nord-ouest – sud-est est aussi celle de la rivière Grivette. Celle-ci prend sa source au nord-ouest de la commune, non loin de Macquelines. Ici, le fond de la vallée est plat ; longtemps marécageux, il est maintenant planté en peupliers. La rivière coule vers le sud-est (altitude la plus basse : 110 mètres). La commune occupe les deux versants de la vallée de la Grivette, atteignant au nord comme au sud le sommet du plateau du Valois-Multien (134 à 136 mètres d'altitude).

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4]. s paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Trumilly », sur la commune de Trumilly, mise en service en 1975[9] et qui se trouve à 15 km à vol d'oiseau[10],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,9 °C et la hauteur de précipitations de 717,1 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Le Bourget », sur la commune de Bonneuil-en-France, dans le département du Val-d'Oise, mise en service en 1920 et à 44 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[13] à 11,6 °C pour 1981-2010[14], puis à 12,1 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Betz est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[16],[17],[18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire regroupe 1 929 communes[19],[20].

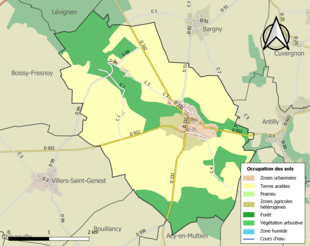

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (66,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (67,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (63,8 %), forêts (30 %), zones urbanisées (3,7 %), zones agricoles hétérogènes (2,6 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

L'essentiel de la surface communale est occupé par de la grande culture. Mais les surfaces en bois sont néanmoins assez importantes, sur les basses pentes de la vallée de la Grivette et au sud (bois de Montrolle, ancien domaine seigneurial).

Morphologie urbaine

Le centre du village de Betz est situé autour de l'église, sur la rive gauche de la Grivette, au carrefour de trois routes, vers le nord, le sud et l'est. L'ouest, entre les routes de Levignen et de Nanteuil-le-Haudouin, est entièrement occupé par le domaine du château et du parc. Le bâti dense suit ces trois routes et franchit la Grivette. Les lotissements récents sont situés au nord, sur les pentes exposées au sud.

Lieux-dits, hameaux et écarts

La commune comprend deux autres lieux habités : le village de Macquelines, ancienne commune, à 2 km au nord-ouest ; et la grosse ferme du Bois-Milon, à 1,5 km à l'ouest.

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 478, alors qu'il était de 450 en 2013 et de 425 en 2008[I 1].

Parmi ces logements, 89,9 % étaient des résidences principales, 6,4 % des résidences secondaires et 3,7 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 82,1 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 17,9 % des appartements[I 2].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Betz en 2018 en comparaison avec celle de l'Oise et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (6,4 %) supérieure à celle du département (2,5 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 73,9 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (72,2 % en 2013), contre 61,4 % pour l'Oise et 57,5 pour la France entière[I 3].

| Typologie | Betz[I 1] | Oise[I 4] | France entière[I 5] |

|---|---|---|---|

| Résidences principales (en %) | 89,9 | 90,4 | 82,1 |

| Résidences secondaires et logements occasionnels (en %) | 6,4 | 2,5 | 9,7 |

| Logements vacants (en %) | 3,7 | 7,1 | 8,2 |

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Bes, Bet en 1150, Betissae en 1150, Beth en 1174-1180, Bez en 1180, Bets, Bais en 1463, Bethz XVIe siècle, Betz-en-Valois, Betz-en-Multien[23].

Ce toponyme serait issu du germanique bach « ruisseau » selon une théorie soutenue par Auguste Vincent[24] et reprise par Albert Dauzat avec quelque réserve[25]. Ce dernier envisage également l'hypothèse d’un anthroponyme gaulois Bettius sans conviction cependant[26]. Dans ce dernier cas, il se base sur la forme Betissae de 1050 qui semble isolée. En revanche, les autres formes du XIIe siècle sont plus régulières et se ressemblent entre elles, ce qui incite à considérer Betissae comme une latinisation fantaisiste, procédé fréquent en toponymie.

Le germanique bach cité par ces auteurs est en fait le moyen haut allemand bach (allemand Bach) qui ne convient pas ici. En effet, seule la forme du germanique westique *baki « ruisseau » peut avoir été utilisée en Picardie. Selon Louis Guinet, ce terme a été emprunté précocement par le gallo-roman sous la forme *BĀCIS, dont les latinisations courantes dans les textes sont bacis, bacus, bacum, bacium et plus rarement batium[27]. Pourtant dans le cas de Betz, l'absence de formes suffisamment anciennes ne permet pas de le relier directement au gallo-roman *BĀCIS, d'autant plus que l'évolution phonétique de *BĀCIS en Betz ne va pas forcément de soi. On peut cependant comparer avec le second élément -bets de Rebets (Seine-Maritime; Rosbatium en 735 - 743 et Rosbacium en 854[28]) ou encore -bez de Wambez (Oise; Wabesium en 1135, de Wambasio en 1163, Wambes en 1235[29]) qui assurément remontent au germanique *baki.

Si cette étymologie est juste, le vocable a dû s'appliquer à la petite rivière Grivette, avant qu'il ne se transfère au nom du village suivant un processus fréquent en toponymie.

En ce qui concerne Macquelines, on trouve : Macquelines et Macline (Macqueliniae[23]).

Histoire

Comme en témoigne son toponyme probablement germanique, Betz fut sans doute l'un des villages les plus récents d'une région où beaucoup de localités ont une origine gauloise ou gallo-romaine[réf. nécessaire].

Moyen Âge

Au Xe siècle, Betz était une terre des comtes de Champagne, qui est cédée aux seigneurs de Crépy. À la mort de Raoul II, Betz échoit avec Nanteuil à son fils cadet, Thibaut I de Crépy, et possède jusqu'en 1227 les mêmes seigneurs que Nanteuil[23]. En 1227, à la mort de Philippe I de Nanteuil, commence un long imbroglio familial. Betz est partagé entre ses 5e et 6e fils, Guillaume et Gérard. À sa mort en 1240, les biens de ce dernier passent à son frère aîné Thibaut IV. Ce dernier cède Betz à l'ordre des Trinitaires en 1262, mais le dernier fils de Philippe I, Renaud de Nanteuil, devenu évêque de Beauvais, fait opposition. Ayant eu gain de cause, Renaud fait don de Betz au chapitre de Beauvais, sous condition que la jouissance du bien soit conservée de leur vivant, à lui-même puis aux deux fils de Philippe II, 2e fils de Philippe Ier. Les deux fils en question devinrent d'ailleurs évêques, l'un de Troyes, l'autre de Beauvais[30]. Mais l'oubli se fait alors sur Betz, peut-être parce que le système féodal s'affaiblit, peut-être parce que le chapitre de Beauvais s'occupe peu d'une terre trop éloignée, qu'il finit par affermer[31].

Époque moderne

Au XVIe siècle, la seigneurie de Betz est dans la famille de Romain. Louis de Romain émerge d'un conflit de 27 ans avec le chapitre de Beauvais. Sa pierre tombale est toujours dans l'église. Son fils Charles de Romain établit à Betz une foire annuelle et un marché hebdomadaire (1564)[32]. Le fils de celui-ci, également prénommé Charles, vend tous ses biens à Jean d'Autry.

Jean d'Autry, vicomte de Levignen et de Betz (1636-1645) fait construire un château et dans l'église une chapelle qui existe toujours (1637-1642). À la mort de son fils Charles en 1678, les biens sont mis en vente forcée. Ils sont achetés par Jean Gaillardon, puis par Charles-Louis Lallemand en 1706. Celui-ci, riche fermier général, achète Macquelines et d'autres terres, et obtient le titre de comte de Levignen[33]. Il s'intéresse au développement de l'économie et il ouvre notamment la route entre Nanteuil-le-Haudouin et Levignen, qui permet d'éviter Crépy-en-Valois et de raccourcir le trajet entre Paris et Soissons (1728-1730). Cela provoque le transfert de la foire et du marché de Betz à Levignen (1725)[34].

- Vues anciennes du château

- Le château au XVIe siècle

- Le château avant 1789

- Folie de la Princesse de Monaco (XVIIIe siècle ? )

Le petit-fils de Charles-Louis Lallemand revend le domaine en 1769, et après plusieurs propriétaires, c'est Marie-Catherine de Brignoles, princesse de Monaco, qui l'achète en 1780. Elle est l'épouse d'Honoré III de Grimaldi, prince de Monaco, mais étant aussi l'amante de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, elle a été séparée de son mari de corps et d'habitation après jugement. Elle choisit Betz pour conserver son autonomie tout en se rapprochant du prince de Condé, qui réside à Chantilly[33]. Les neuf années que la princesse de Monaco passa à Betz furent d'une prodigieuse activité. Le château de d'Autry est détruit et un « château dans l'isle » construit avec ses dépendances. Un magnifique parc est aménagé, jardin pré romantique anglais agrémenté de « fabriques »[35],[36]. La princesse possède d'autres biens à Betz ; elle construit et fait des aménagements, comme celui du bois de Montrolle qu'elle redessine.

Révolution et Empire

C'est assez naturellement qu'Honoré-Charles-Maurice Grimaldi de Monaco, comte de Valentinois, fils de la princesse, devient le premier maire de Betz. Il deviendra Honoré IV en 1795, à la mort de son père, mais ne règne à Monaco qu'après la fin de l'occupation française (1815-1819), mais sans jamais administrer sa principauté. Mais la princesse de Monaco fait partie, avec le prince de Condé, des premiers émigrés, et son fils démissionne de ses fonctions de maire.

Les biens de la princesse de Monaco sont mis sous séquestre en 1792 et vendus aux enchères en 1794. En 1793 et 1794, dans le cadre de nombreuses perquisitions qui pèsent lourdement sur les paysans, le mausolée de la famille d'Autry (qui était paraît-il magnifique) est détruit pour en récupérer les marbres. Pourtant, le curé Quentin Varenguien traverse la période sans trop de dommage. Il prête serment à la nation (1791), cesse d'exercer ses fonctions de curé (1793) mais célèbre encore la messe ; et quand le presbytère est réquisitionné pour en faire l'école du village, il devient "gardien des archives communales" et occupe le logement de fonction du 1er étage. Il propose officiellement le rétablissement du culte en 1795, juste avant de mourir ; il est inhumé sous le porche de l'église.

Époque contemporaine

Après la Révolution, le château et le parc passent de mains en mains. Le château est détruit en 1817, pour récupérer les matériaux. Le parc est laissé à l'abandon, les arbres vendus. Ce n'est qu'en 1913 que Mme Vincent fait construire le château actuel dans le style de l'hôtel Normandie à Cabourg[33].

Le XIXe siècle apporte son lot de changements. Betz devient chef-lieu de canton en 1801, et accueille à ce titre plusieurs services administratifs.

En 1825, la commune, instituée par la Révolution française, absorbe en 1825 celles d'Antilly er de Macquelines. Antilly reprend son autonomie en 1833[37].

La grande culture domine, largement orientée sur les céréales, tandis que progressent les plantes fourragères (après 1805), le colza et surtout la betterave à sucre (surtout après 1820). Les jachères diminuent, les plantations progressent au détriment des friches. Le village s'équipe : cadastre en 1827, déplacement du cimetière en 1835, règlement d'alignement en 1837, pompe à incendie avant 1866, éclairage public en 1866, arrivée du chemin de fer (ligne d'Ormoy-Villers à Mareuil sur Ourcq, reliant les réseaux du Nord et de l'Est) au début du XXe siècle. Les villages sont très vivants[23].

- Betz au tout début du XXe siècle

- La gare

- La gare

Après ce lent XIXe siècle, la Première Guerre mondiale est un choc brutal. Betz se retrouve au cœur de la première bataille de la Marne. Les 1er et , les Anglais passent à Betz, fuyant devant l'avancée de von Kluck. Mais constatant que les Allemands se sont avancés de manière aventureuse, le général Joffre se décide à attaquer. La bataille de la Marne commence le , surtout entre Betz et la Marne. Les Français attaquent au sud, grâce à l'acheminement des troupes par les taxis de la Marne (7-). Mais les Allemands attaquent aussi, au nord ; c'est la bataille de Montrolles. Toutefois, les Allemands se replient rapidement. Betz n'a été occupée que huit jours, mais au prix de grandes destructions.

Betz a été décoré de la Croix de guerre 1914-1918 le [38].

Un ouvrage fortifié français de la Ligne Chauvineau a été construit dans un bois situé entre Betz et Lévignen dans peu avant la Seconde Guerre mondiale pour protéger Paris[39].

La Seconde Guerre mondiale est marquée à Betz par l'exode des habitants et par leur retour en , par la dévastation des maisons en leur absence[40], par l'occupation du château durant toute la guerre par les Allemands, puis par les Américains[33].

L'après-guerre voit de grands bouleversements : modernisation de l'agriculture ainsi que sa mutation productiviste, poursuite de l'exode rural avant une reprise démographique liée à la croissance de l'influence parisienne et du pôle d'activités de Roissy, création de lotissements, et malgré tout poursuite de la dévitalisation des villages.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Rattachements administratifs

La commune se trouve depuis 1926 dans l'arrondissement de Senlis du département de l'Oise.

Elle était depuis 1802 le chef-lieu du canton de Betz[37]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune fait partie depuis 2014 du canton de Nanteuil-le-Haudouin

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la quatrième circonscription de l'Oise.

Intercommunalité

Betz est membre de la communauté de communes du Pays de Valois, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé fin 1996 et auquel la commune a transféré un certain nombre de ses compétences, dans les conditions déterminées par le code général des collectivités territoriales.

Liste des maires

Politique de développement durable

En 2018, l'Association des jardins de Betz organise un jardin partagé au bénéfice d'une quinzaine de familles[46].

Équipements et services publics

Éducation

Les enfants de la commune sont scolarisés, avec ceux d'Antilly et Bargny, au sein d'un regroupement pédagogique intercommunal qui accueille des classes maternelles et primaires.

Ils poursuivent leurs études au collège Marcel-Pagnol de Betz[47].

Culture

La commune dispose d'une médiathèque, située dans le bâtiment de l'Espace Valois Multien et qui fait partie du .réseau des médiathèques départementales de l'Oise.

Postes et télécommunications

La commune n'a pas souhaité, en 2019, participer au financement d'un réseau de fibre optique, préférant attendre que le réseau 5G soit déployé sur son territoire[48].

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[49]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[50].

En 2019, la commune comptait 1 120 habitants[Note 8], en augmentation de 0,72 % par rapport à 2013 (Oise : +1,72 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 38,4 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 17,1 % la même année, alors qu'il est de 22,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 568 hommes pour 572 femmes, soit un taux de 50,18 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,11 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le château de Betz a été reconstruit en 1913 sur le site de l'ancien château de Marie-Catherine Brignole. Il appartient depuis 1972 à la famille royale marocaine. Le roi du Maroc Mohammed VI y séjourne régulièrement[54],[55]. La commune est également jumelée avec la commune marocaine de Skhirat, qui avait été le théâtre d'un coup d'État manqué contre le roi Hassan II lors de son anniversaire, le .

- Le parc du château de Betz (inaccessible au public) a été dévasté au XIXe siècle par les propriétaires successifs. Toutefois, la plupart des fabriques de la princesse de Monaco subsistent : le temple à l'Amitié, en très bon état, temple néo-grec d'ordre ionique ; la chapelle de l'Hermitage, de style néogothique avec chœur en colombages et peut-être des éléments romans authentiques (la princesse de Monaco rémunérait un ermite, soumis à une règle sévère) ; le corps de garde, néo-gothique en brique et pierre, avec écusson du comte de Nanteuil ; la glacière ; la Vallée des Tombeaux censée abriter la dépouille de Thibaut IV de Nanteuil ; un obélisque du XVIe siècle provenant du cimetière des Innocents de Paris ; la colonne de Tancrède ; un pigeonnier en faux colombages. S'ajoutent les ruines d'un château féodal et d'une tour (celle-ci visible depuis le collège), avec inscriptions gothiques, cheminée, armoiries et statues. Le château et la tour sont manifestement une fabrique de la princesse de Monaco, construite sous la forme de ruines ; toutefois, cette dernière a si bien brouillé les pistes, par exemple avec la confection possible de faux documents de XIIe siècle, que l'on ne peut savoir si cet ensemble ne repose pas sur des fondations authentiques. De même, cette pratique de la princesse de Monaco rend incertains plusieurs événements de l'histoire du village. Dans le parc, il y a aussi une jolie cascade sur la Grivette.

- L'église Saint-Germain[56] conserve quelques restes du XIIe siècle (porche en plein cintre avec pointes de diamant, partie du chœur). Elle est largement reconstruite au XVIe siècle et remaniée au XVIIe siècle, quand le seigneur de Betz Jean d'Autry lui ajoute la chapelle Notre-Dame-de-Lorette (1642, à droite du chœur), de style Renaissance avec une belle voûte[57],[58]. Parmi le mobilier, on remarque la série des statues en bois du Christ et des Apôtres devant la tribune, la pierre tombale de Louis de Romain, seigneur de Betz (1547), une pietà du XVIIe siècle, les grandes statues du chœur (saint Germain et saint Nicolas, XVIIIe siècle, amenées à la Révolution de Saint-Thomas de Crépy), les boiseries du chœur (1782-1786). L'intérieur de l'église a aussi gardé les restes du litre et des armoiries de la famille Lallemand, qui tenait le comté de Lévignen (XVIIIe siècle).

La façade de l'église conserve des traces des éclats d'obus de la première bataille de la Marne.

- La chapelle Notre-Dame-de-l'Assomption de Macquelines (1837) a été bâtie par le propriétaire du château, Jean-Simon-Prosper Oudin de Bry, qui avait obtenu l'autorisation de détruire l'ancienne église pour la reconstruction de son château. C(est une petite construction associant une courte nef et une abside en hémicycle dominé par un petit clocheton en charpente. L’intérieur abrite une boiserie d’autel du XVIIIe siècle provenant sans doute de l’église précédente[59]

- Le château de Macquelines, vers 1835.

- La nécropole nationale du bois de Montrolles : dans ce petit cimetière militaire de 605 m2, situé à 2 km de Betz sur la route d'Acy-en-Multien[60],[61],[62], reposent les dépouilles de 44 soldats français qui furent tués lors de la bataille de la Marne, entre le 7 et .

- L'ancienne gare est devenue une propriété privée, et l'ancien abri de quai est réhabilité par l'association Vieilles pierres et culture en 2018/2020, pour constituer un abri et un lieu de rencontres sur la Voie verte du Pays de Valois[63],[64].

- Ancienne fortification française de la Ligne Chauvineau[65].

Personnalités liées à la commune

- Famille de Romain, dont sont issus trois seigneurs de Betz : Louis de Romain (-1547), Charles de Romain (1547-), Charles de Romain fils (-1636).

- Famille d'Autry, dont sont issus deux seigneurs de Betz : Jean d'Autry (1636-1645), Charles d'Autry (1645-1678).

- Famille Gaillardon, dont sont issus deux seigneurs de Betz : Jean Gaillardon (1678-), Jean-Baptiste-Jacques Gaillardon (-1706).

- Famille Lallemant, dont sont issus trois seigneurs de Betz, comtes de Lévignen : Charles-Louis Lallemant, seigneur de Betz (1706-1730), fermier général ; Louis-François Lallemant de Lévignen (1730-1767), Louis-Charles-François Lallemant (1767-1769).

- Marie-Catherine Brignole, princesse de Monaco, propriétaire du château (1780-1789).

- Honoré-Charles-Maurice-Anne Grimaldi, duc de Valentinois, fils d'Honoré III et de Marie-Catherine Brignole, 1er maire de Betz (1790), futur prince de Monaco sous le nom d'Honoré IV (en titre en 1795, de fait en 1814-1819).

- Beauxis Lagrave (1797-1881), médecin, conseiller municipal de Betz (1848-1881).

Héraldique

|

Blason | Parti :au premier de gueules à six fleurs de lys d’or (ordonnées 3.2.1); au second de sinople à cinq épis de blé d’or ordonnés 3 et 2 ; à une divise ondée d’argent brochant en pointe sur le tout, le tout sommé d’un chef fuselé d’argent et de gueules. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- Anonyme, Betz, histoire du château et des propriétaires successifs : Exposition « Mémoires de nos villages », Foyer rural du Valois-Multien, 1982, 55 p.

- Éric Dancoisne, « Les municipalités face au pouvoir résistant à la Libération : l'exemple du Valois », in Annales Historiques Compiégnoises, printemps 2011, no 121-122, p. 37-45.

- Éric Dancoisne, « Être maire sous l’Occupation dans le Valois: Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, Betz », in Actes des journées d’études des Archives départementales de l’Oise (18-), Beauvais, 2007, p. 148-168.

- Éric Dancoisne, « Trois maires du Valois sous l’Occupation (Betz, Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin », in Volum, Bulletin de la société d’histoire et d’archéologie du Valois, numéro 1, , p. 154-185.

- Albert Hérouin, Raconte..., L'église Saint-Germain de Betz, 1995, 16 p.

- Gustave Macon, « Les jardins de Betz, suivi de : Description historique de Betz », Comité archéologique de Senlis, Comptes-rendus et mémoires, année 1907, Senlis, Imprimerie d'Eugène Dufresne, , p. 177-263 (ISSN 1162-8820, lire en ligne)

- Jean-Luc Piermay, Betz et ses environs dans l'histoire, 1995, 130 p.

- Pierre de Ségur, La dernière des Condé : Louise-Adélaïde de Condé ; Marie-Catherine de Brignole, princesse de Monaco, Paris, Calmann Lévy, 1899, 463 p.

- Dominique Vasseur, Betz – Histoire du château et des propriétaires successifs, brochure historique.

Articles connexes

- Liste des communes de l'Oise

- Liste des anciennes communes de l'Oise

Liens externes

- « Dossier complet : Commune de Betz (60069) », Recensement général de la population de 2018, INSEE, (consulté le ).

- « Betz », Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, .

- « Betz » sur Géoportail.

- Carte spéciale des régions dévastées : 33 SO, Soissons [Sud-Ouest], Service géographique de l'armée, (lire en ligne), lire en ligne sur Gallica.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

Site de l'Insee

- « Chiffres clés - Logement en 2018 à Betz » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Betz - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Betz - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans l'Oise » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

Autres sources

- Cindy Belhomme, « Valois : la voie verte va enfin rejoindre son terminus : La communauté de communes a racheté à la SNCF de nouvelles parcelles qui permettront d’ici peu de poursuivre la promenade jusqu’à Ormoy-Villers », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- « Voie verte du Pays de Valois », Entreprendre, innover, découvrir, sur https://www.cc-paysdevalois.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Trumilly - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Betz et Trumilly », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Trumilly - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Betz et Bonneuil-en-France », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Le Bourget - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Le Bourget - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Le Bourget - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Louis Graves, Précis statistique sur le canton de Betz, arrondissement de Senlis (Oise), Beauvais, Achille Desjardins, , 178 p. (lire en ligne), p. 71-74.

- Auguste Vincent, Toponymie de la France, Bruxelles, 1937, 418 p.; reprint Gérard Montfort, 1984.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6).

- ibidem

- Louis Guinet, Les Emprunts gallo-romans au germanique : du Ier à la fin du Ve siècle, éditions Klincksieck, 1982, p. 30-31.

- François de Beaurepaire (préf. Marianne Mulon), Les Noms des communes et anciennes paroisses de la Seine-Maritime, Paris, A. et J. Picard, , 180 p. (ISBN 2-7084-0040-1, OCLC 6403150), p. 127.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France. 2. Formations non-romanes ..., Volume 2, Droz, p. 728.

- Gross (abbé), Notice sur Levignen et ses environs, Typographie des Célestins-Bertrand, Bar-le-Duc, 1878, p. 29-39.

- Claude Carlier (abbé), Histoire du duché de Valois, Paris, Compiègne, Guillyn, Louis Bertrand, 1764, I.

- Betz, Histoire du château et de ses propriétaires successifs. Mémoire de nos villages, Foyer rural du Valois, Betz, 1982.

- Betz, Histoire du château, op. cit.

- Gross (abbé), op. cit., p. 70.

- Macon 1908, p. 177-263.

- Alexandre Laborde, Description des nouveaux jardins de la France et de ses anciens châteaux, Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet, Paris, 1808 ; Joseph Cerutti, Les jardins de Betz, poème…, Desenne, Paris, 1792.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Journal officiel du 27 avril 1923.

- Cindy Belhomme, « Des collégiens de Betz exhument des blockhaus : Grâce au travail de ces bénévoles, une douzaine de blockhaus ont été mis à jour en dix ans dans le Valois. Un projet pédagogique ludique, qui permet de les « initier au patrimoine historique », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Chantal Hamelin, L'évacuation, - , Mémoires de nos villages, Foyer rural du Valois-Multien, Betz.

- « Les maires de Betz », sur francegenweb.org (consulté le ).

- « Philippe Boulland affirme avoir été trahi », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Philippe Boulland était en première position sur la liste de la maire sortante (SE) Colette Thellier. Pour autant, il avait bien expliqué durant la campagne qu'il ne souhaitait pas être élu maire. « Etre tête de liste est la meilleure façon pour moi d'être élu à la CCPV », expliquait-il avant le premier tour des élections municipales. La défaite de sa liste face à Marc Grandemange (SE) le place désormais dans l'opposition ».

- « Betz », Cartes de France (consulté le ).

- « Betz. Le maire Marc Grandemange s’est suicidé », Oise Hebdo, (lire en ligne, consulté le ) « Marc Grandemange était chargé d’affaires pour la RATP. Il avait été élu maire en mars 2014 en battant la maire sortante Colette Thellier. Il avait ensuite été réélu à l’issue des dernières élections en 2020 ».

- « Conseil Municipal - Election du nouveau Maire », Conseil municipal, Mairie de Betz, (consulté le ).

- Cindy Belhomme, « Betz : les jardins où tout se partage : Quinze familles entretiennent une parcelle où elles cultivent des légumes. Les récoltes sont réparties équitablement et les projets ne manquent pas », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Cindy Belhomme, « A Betz, les collégiens veulent comprendre la vie des villages de l’arrière : Vingt élèves de 3e du collège Marcel-Pagnol étudient depuis décembre les archives départementales afin de découvrir la vie des habitants des villages qui n’étaient pas sur le front. Un travail qui leur permet de comprendre l’histoire locale, voire familiale », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Cindy Belhomme, « Oise : ces irréductibles villages qui disent non à la fibre optique : En 2020, Betz et Ermenonville, dans le Valois, seront les seules des 642 communes rurales du département à ne pas profiter du très haut débit. Les deux municipalités ont leurs arguments », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Betz (60069) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de l'Oise (60) », (consulté le ).

- « A Betz, cohabitation entre riverains et gendarmes quand le roi est là », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Maxence Eloi, « Mohammed VI et son château picard : entre Histoire et petits secrets », sur lepoint.fr, (consulté le ).

- Cindy Belhomme, « L’église de Betz poursuit sa cure de jouvence : Quatre chantiers de taille vont être réalisés pour restaurer l’édifice. Deux d’entre eux vont faire l’objet d’une souscription via la Fondation du patrimoine », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Eugène Müller, « Quelques notes de voyage : Cuise-la-Motte… ; Betz ; et les environs de La Ferté-Milon », Comité archéologique de Senlis, Comptes-rendus et mémoires, année 1884, Senlis, Imprimerie Eugène Dufresne, 2e série, vol. IX, , p. 25-46 (ISSN 1162-8820, lire en ligne).

- Dominique Vermand, « Betz, église Saint-Germain : Diocèse : Meaux », sur Églises de l'Oise - art roman et gothique, (consulté le ).

- Dominique Vermand, « Betz / Macquelines, chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption : Diocèse : Senlis », sur Églises de l'Oise - art roman et gothique, (consulté le ).

- Alain Pouteau, « Nécropole française « Le bois de Montrolles » : La nécropole nationale du Bois de Montrolles est la plus petite de Picardie et fut édifiée dès 1915, elle contient 44 corps de combattants français tous identifiés », Découvrir, La Grande Guerre en Picardie, (consulté le ).

- « Nécropole nationale de Betz » [PDF], Dossier de monument, sur http://1418bd.free.fr/ (consulté le ).

- Agence Rol. Agence photographique, « Monument élevé à Betz (Oise) [soldat français se recueillant près du monument », (consulté le ), sur Gallica.

- Cindy Belhommencontres, « Ils restaurent l’ancien abri-voyageurs de Betz : Dans le cadre d’un chantier international, 14 étrangers participent à la remise en état d’un abri-voyageurs situé le long de la voie verte, et défendu par l’association Vieilles pierres et culture », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Cindy Belhomme, « Betz : ils ont besoin de votre ferraille pour sauver l’abri-voyageurs : Une association travaille depuis plusieurs années à la restauration de cette bâtisse construite en 1894 et située le long de la voie verte. Une opération pour recueillir des dons est lancée à compter d’aujourd’hui », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Thierry Aubran, « La ligne Chauvineau à Betz (France – Oise) », sur https://www.tracesdhistoire.com, (consulté le ).

- Portail de l’Oise

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Betz (Oise)

Betz ist eine französische Gemeinde mit 1120 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Senlis und zum Kanton Nanteuil-le-Haudouin.[en] Betz, Oise

Betz (French pronunciation: [bɛ]) is a commune in the Oise department in northern France.[3] The Moroccan King Mohammed VI owns a 71ha palace there, where he is said to employ much of the commune's population.[4]- [fr] Betz (Oise)

[ru] Бес (Уаза)

Бес (фр. Betz) — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Уаза, округ Санлис, кантон Нантёй-ле-Одуэн. Расположена в 105 км к юго-востоку от Амьена и в 60 км к северо-востоку от Парижа, в 5 км от автомагистрали N2.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии