world.wikisort.org - France

Rexpoëde (prononcé [ʁɛkspud] ; Rekspoede en néerlandais[1]) est une commune française située dans le département du Nord (59), en région Hauts-de-France.

| Rexpoëde | |

Clocher de l'église Saint-Omer. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Dunkerque |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Hauts de Flandre |

| Maire Mandat |

Bruno Brongniart 2020-2026 |

| Code postal | 59122 |

| Code commune | 59499 |

| Démographie | |

| Gentilé | Rexpoëdois |

| Population municipale |

1 977 hab. (2019 |

| Densité | 148 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 56′ 23″ nord, 2° 32′ 27″ est |

| Altitude | Min. 7 m Max. 24 m |

| Superficie | 13,37 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Dunkerque (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Wormhout |

| Législatives | Quatorzième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.rexpoede.fr |

| modifier |

|

Géographie

Localisation

Le village flamand est situé à 18 km de Dunkerque, 59 km de Lille, 26 km de Furnes (Belgique).

Communes limitrophes

Hameaux et écarts

Comme dans tous les villages, il y a ici des hameaux et lieux-dits qui sont : De Nieuwe Meulen (nouveau moulin), den Smesch Heeck (le coin de la forge), t'Swaerte Gat (le trou noir), t'Roede Cruys (la croix rouge), den Paelme Heut (le buis). Duivels Kerkhof (ou cimetière du diable) sera prétexte d'évoquer la légende perpétuée encore jusqu'au premier tiers de ce siècle, et qui voulait qu'en cet endroit, s'élevait un couvent que le courroux céleste fit disparaître en une nuit en punition de la conduite licencieuse des nonnettes, et où nul ne s'aventurait la nuit tombée à cause des feux follets qui poursuivaient les humains, et qui, comme chacun sait, sont des âmes en tourment qui implorent la prière des vivants[réf. nécessaire]...

Le chemin du Preek Hoek qui va du Swaerte Gat jusqu'à Killem, sur le territoire duquel village exista longtemps un estaminet du même nom, rappelle cette fin troublée du XVIe siècle, où les propagateurs du protestantisme tenaient sermon la nuit en des endroits écartés de la campagne, Preek Hoek étant lieu ou coin de prêche[réf. nécessaire].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Dunkerque », sur la commune de Dunkerque, mise en service en 1917[8] et qui se trouve à 16 km à vol d'oiseau[9],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,3 °C et la hauteur de précipitations de 697,8 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Lille-Lesquin », sur la commune de Lesquin, mise en service en 1944 et à 56 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[12] à 10,8 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Rexpoëde est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[15],[16],[17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Dunkerque, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 66 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[18],[19].

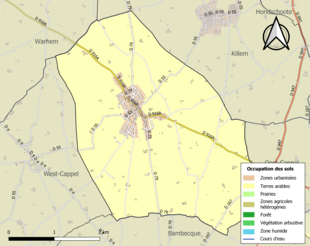

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (95,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (96,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (95,1 %), zones urbanisées (4,9 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Toponymie

Rexpoëde est mentionné en 1107 sous les noms de Rexpouda, Rikespold, Rikespoud, du germanique Rikis Bothia (demeure de Riki), chef de clan franc probablement.

En 1650, dans sa Flandria Illustrata, Antonius Sanderus dit Rexpoele, lui donnant le sens de Rangée de marais de « Reks » et « Poel », et les cartes ou peintures de châtellenies de Bergues et Furnes disent « Respoue », c'est d'ailleurs ainsi qu'il se prononce couramment en flamand occidental.

Aujourd'hui, et malgré l'apparition du « ë » dans l'orthographe du nom, Rexpoëde se prononce « rexpoude » contrairement à d'autres lieux ou noms flamands comme « Les Moëres » ou encore « Citroën » où la marque du « ë » est prononcée à la française.

Histoire

Avant la révolution de 1789

Rexpoëde est située dans la châtellenie de Bergues.

Dans la cour de Baudouin, comte de Flandre, sont identifiés trois Rexpoedois qui ont noms Jacquemart, Digue et Lotard.

En 1269, un Jean de Rexpoëde est curé de Merckeghem[22].

Dans le contexte de l'industrie drapière qui prédomine à Hondschoote, en 1280, foulons et tisserands rexpoedois se joignent à la révolte contre la mainmise corporative d'Ypres. En 1328, à la bataille de Cassel contre le roi de France, Philippe VI de Valois, les milices flamandes vaincues comptent cinquante-six morts de Rexpoëde alors qu'Hondschoote, ville industrielle, en compte cent vingt-huit, ce qui est pour ce village indice d'une certaine concentration humaine.

Du point de vue religieux, la commune était située dans le diocèse de Thérouanne puis dans le diocèse d'Ypres, doyenné de Bergues[23].

- Le massacre du curé

Lors de la deuxième guerre de Religion, le , les gueux venus d'Hondschoote massacrent à l'autel, durant la messe, le curé Jean de la Fosse et son vicaire Jean de la Marlène, ainsi que le sacristain.

- Seigneurs de Rexpoede

En 1577, Jacques de Bierne, héritier de Charles de Bierne, 1er échevin de Bergues, et de Françoise de Heuchin, écuyer, est seigneur de Rexpoëde et d'Oost-Cappel et possesseur de biens à Bourbourg[24].

Période Révolutionnaire

- Affres de la Révolution

Offrant une idée de ce que fut partout cette époque de dissension, de délation et de luttes, Rexpoëde paye son tribut[non neutre] à l'époque révolutionnaire : en 1791, trente hommes et un officier y sont délégués « pour assurer la tranquillité publique et protéger le sieur Colard, capitaine général des douanes, et sa brigade ».

En , les gendarmes durent intervenir et eurent fort à faire pour réprimer une émeute qui avait éclaté lors de la plantation de l'Arbre de la liberté.

En 1793, le curé constitutionnel Vandenheede, farouche patriote[25], dénonce et fait arrêter le conseil municipal ainsi que le sieur Verscheure et ses cinq sœurs, tous acheminés sur la prison de Béthune en attendant leur transfert à Arras pour pourvoir la guillotine de Joseph Lebon. Ils ne doivent leur salut qu'à la chute de Robespierre le IX Thermidor an III (). Vandenheede, de même que quelques autres prêtres (Verwisch curé d'Hazebrouck décapité à Paris, Jacquez curé de Merville), fait partie des révolutionnaires les plus extrémistes, au point qu'un révolutionnaire laïque comme Florent-Guiot, représentant de la Convention dans le département du Nord, les soupçonne de vouloir en réalité un soulèvement de la population contre la Révolution[26].

Le même Vandenheede dénonce le 21 mai 1793, le prêtre Jordaens, curé de Bambecque, ayant refusé de prêter le serment de fidélité à la constitution civile du clergé. Il le dit « dangereux au salut de la République » et signale au district de Bergues, qu'il se cache chez sa mère. Jordaens va être arrêté[27].

- Bataille d’Hondschoote

En cette même année 1793, le village fut le théâtre de deux combats : le , pour investir la place forte de Bergues, les Anglo-Hanovriens de la Première Coalition, dirigés par le maréchal Wilhelm von Freytag, après avoir réduit Oost-Cappel, font irruption dans le village où les Sans-culottes, aidés par le curé Vanden Heede à la tête d'une quinzaine de jeunes gens du village, résistèrent pendant trois heures à un contre dix ; les 6 et suivants, venant de Bambecque, l'armée républicaine, avec des fortunes diverses, occupe le village et, lors d'un engagement d'avant-garde, tint un moment entre ses mains le prince Adolphus, septième fils du roi d'Angleterre, et garda prisonnier, une partie de la nuit, le maréchal Freytag, dans la « maison du potier ».

Du XIXe siècle à nos jours

Empruntons, depuis Bergues, l'ex Nationale 16A qui, depuis 1963, est dénuée de ses grands arbres qui lui faisaient si belle parure. Dix kilomètres et voilà Rexpoëde, village important et bien bâti, offrant l'ordonnance continue de ses maisons avenantes, souvent à deux niveaux, s'alignant tout au long de ce qui fut, sous l'Ancien Régime, la chaussée royale de Bergues à Ypres et qui fut longtemps pour Dunkerque la route de Lille (pavée seulement au XVIIe siècle).

Bien centré, Rexpoëde a toujours fait figure de bourg ; il n'est que d'évoquer ses deux marchés hebdomadaires, le chemin de fer d'intérêt local (à voie métrique, en activité de à ) le reliant tant à Dunkerque qu'à Hazebrouck lui ouvrant les communications sur Lille et, de là, sur Paris.

Ses quatre brasseries, dont deux dataient du XVIIe siècle, sa distillerie, qui naquit vers 1880 et fut très active jusqu'en 1954où beaucoup fermèrent par dispositions gouvernementales. Une poterie où l'on fabriquait carreaux de terre vernissée, tuiles, tuyaux de drainage et qui était plus que séculaire lorsqu'elle ferma vers 1890 et dont la rue de la poterie nous rappelle l'existence. Émile Coornaert cite aussi une « fabrique » de tabac, mais il y existait encore une briqueterie et une tannerie. Le marché du jeudi devint si important que, en 1894, on décide de l'agrandir de 400 m2 et de paver une partie du cimetière qui devint ainsi la place actuelle.

Contribuant encore à l'animation, s'y tenaient deux neuvaines annuelles, les troisièmes dimanches de juillet et de septembre, dont nous sont restées les ducasses.

Le marché aux bestiaux se tenait place Saint-Pierre qui était l'intersection de la rue principale avec celle de la poterie et la rue nouvelle qui était plus dégagée que maintenant. Il se tenait le dimanche matin.

L'actuelle société de Saint Sébastien est l'héritière ou la survivance de celle que, en 1650, Antonius Sanderus mentionne comme y existant depuis fort longtemps.

C'est en 1866 que fut fondée la première société de musique qui existe encore actuellement. Sapeurs-pompiers et carabiniers y étaient également présents jusqu'en 2000, et jusqu'en 1950, dans trois bourloires, on pratiquait la boule flamande.

En , dans le contexte de tension entre l'Église et l'État à propos de la question scolaire, (Lois Jules Ferry), fut constituée à Rexpoëde, devant Gustave Vansteenberghe, notaire à Hondschoote, une société civile, dénommée Société civile de Rexpoëde, ayant pour objet la fondation et l'exploitation d'un établissement à usage d'école libre, patronage ou hospice ou autres établissements du même type, au choix du conseil d'administration. Le premier directeur fut le curé de la paroisse Charles Louis Yden[28].

En 1895, avant le développement de l'automobile, et à l'époque des petits trains dans les campagnes, une voie ferrée dite des Flandres relie Bergues à Hondschoote via Warhem, Rexpoëde, Killem. Trois trains circulent par jour dans les deux sens, le trajet dure 45 minutes[29].

Un autre train relie Rexpoëde à Hazebrouck, via Bambecque, Herzeele, Winnezeele, Steenvoorde, Terdeghem, Saint-Sylvestre-Cappel, Hondeghem, Weke-Meulen. Le trajet dure 1h35, trois trains circulent par jour dans les deux sens[29].

En 1916, la gare de Rexpoëde fonctionne encore : le village a reçu le 16 août 1916, un train de ravitaillement venant de Dunkerque[30].

- Première Guerre mondiale

En juillet- le château fut le P.C. du général Anthoine, qui à l'époque commandait la Première armée française mise à la disposition du commandant en chef de l'armée britannique, et l'un des adjoints du commandant en chef des armées françaises, le général Pétain, combattant d’Armentières à la mer à Furnes en Belgique.

À ce titre, il reçut successivement en juillet :

- Le Prince de Teck d'Angleterre, frère de la Reine Mary d'Angleterre

- Le roi Georges V d'Angleterre

- une mission américaine

- le prince de Galles, futur roi Édouard VIII

- le général Pétain le , commandant en chef des armées françaises

- David Lloyd George, premier ministre d'Angleterre

- Paul Painlevé, ministre de la guerre

- Raymond Poincaré (le 22), président de la République

- Léon Bourgeois, ministre du Travail

- Albert 1er, roi des Belges.

puis, jusqu'au :

- Le maréchal Sir Douglas Haig, commandant en chef de l'armée Britannique

- Alexandre Ribot, président du Conseil

- Albert Thomas, ministre des munitions

- le Général Bouquois, commandant en chef de l'Armée Belge

- le Général Pétain

- Albert Ier, roi des Belges et la reine Élisabeth

- une mission roumaine et une mission italienne.

Rexpoëde est également le siège, de 1915 à 1918, d'un commandement d'étapes, c'est-à-dire un élément de l'armée organisant le stationnement de troupes, comprenant souvent des chevaux, pendant un temps plus ou moins long, sur les communes placées sous l'autorité du commandement, en arrière du front[31]. Les communes qui en dépendent sont Hondschoote, Wormhout, Herzeele, Wylder, Bambecque, Socx, Killem, Oost-Cappel, Warhem, West-Cappel, Quaëdypre, Bissezeele[32]. Le 26 janvier 1915, est transféré à Rexpoëde le commandement d'étapes installé jusque là à Steenvoorde[33]. De son côté, Rexpoëde dépend en 1917-1918 du commandement d'étapes de Bergues[32].

La présence de soldats sur la commune est en lien direct avec plusieurs évènements qui se sont produits à cette époque. Parmi ces militaires, se trouvent environ un millier de travailleurs, répartis sur les différentes communes dépendant du commandement d'étapes, et chargés de l'entretien des routes.

Le 3 février 1915, un incendie s'est déclaré dans un wagon garé à Rexpoëde. Il servait d'abri aux convoyeurs des trains de ravitaillement. Un poêle y fonctionnait, une escarbille a probablement enflammé de la paille présente sur le sol. On a commencé à conduire le wagon près du réservoir d'eau lorsque l'explosion de cartouches laissées dans le wagon a stoppé la manœuvre. Quatre fusils, un révolver et quelques équipements ont brûlé. Le commissaire militaire de la gare d'Esquelbecq a été prévenu[34].

Le 22 mars 1915, une bombe lancée par un avion allemand sur un parc de voitures est tombée dans un champ à une trentaine de mètres des voitures, elle n'a causé aucun dégât. Un obus lancé contre l'avion est tombé dans le même champ. Il n'a pas éclaté et s'est enfoncé de 60 cm dans le sol. Une garde a été mise en place pour que personne en s'en approche et le service de l'artillerie de Dunkerque a été avisé[35].

En 1915, des bâtiments annexes aux habitations (granges, appentis,...) sont encore en bois, recouverts de chaume, et peuvent donc facilement flamber lorsqu'un incendie s'y déclare. C'est le cas en fin juillet 1915, dans une ferme de Rexpoëde; les moyens de secours contre l'incendie sont une pompe à incendie. La présence et l'aide des soldats vont permettre de limiter les conséquences du sinistre[36].

L'armée française et l'armée belge sont alliées dans cette guerre, ce qui n'empêche pas les frictions : le 11 août 1915, la gendarmerie du commandement d'étapes de Rexpoëde saisit un chargement d'environ une tonne de paille destinée à l'armée belge (services vétérinaires) et convoyé par deux soldats belges. Ceux-ci ont été renvoyés avec une note mentionnant la saisie effectuée. Celle-ci est faite car l'armée belge avait acheté la paille dans la zone de l'armée française et en dehors des cantonnements qui lui sont réservés. Consigne sera ensuite donnée par l'état-major d'acheter la paille, ou de la requérir si nécessité, pour la distribuer aux corps cantonnés dans le commandement d'étapes[37].

Le 14 août 1915, environ 4 300 militaires (une centaine d'officiers et 4 200 soldats dont 3100 d'un régiment de zouaves) stationnent sur Rexpoëde, soit nettement plus que deux fois la population du village, environ 1 600 personnes[38]. Le 16 août 1916, pas moins de 2 230 hommes de troupe et plus de 500 chevaux sont établis sur Rexpoëde[39].

Le 5 septembre 1915, des cas de fièvre aphteuse sont constatés dans deux fermes dont une occupée par des hommes du 280e régiment d'infanterie. Les précautions réglementaires sont prises[40].

En octobre 1915, il existe à Rexpoëde un « Hôtel du Nord » : le 9 octobre 1915, le commandant d'étapes réquisitionne son magasin pour y stocker l'approvisionnement de réserve, jusque là déposé dans une ferm, route de Bergues[41].

Le 12 octobre 1915, on installe des bains-douches pour les soldats (à l'époque, une très grande majorité d'habitants n'ont pas cet élément de confort chez eux)[42].

Le 24 novembre 1915, deux soldats rentrant de permission trop ivres pour rejoindre leur cantonnement ont été punis de quatre jours de prison par le commandant d'étapes. Le lendemain, a eu lieu une prise d'armes présidée par le général commandant la 45e division d'infanterie, à l'occasion de la remise, sur la place de l'église de Rexpoëde, de croix d'officier et de chevalier de la Légion d'honneur à des officiers[43]. Les scènes mettant en cause un ou quelques soldats qui s'enivrent et causent du scandale dans le village se produisent de temps en temps, cela leur vaut dans l'immédiat un séjour en prison, avant le cas échéant une punition infligée par le régiment.

Le 1er février 1916, le chef de bataillon, responsable du commandement d'étapes écrit à son supérieur, un général résidant à Dunkerque. Il l'informe que l'infirmerie du gîte d'étapes a été installée à l'école libre des filles de Rexpoëde, pouvant accueillir 45 malades. Deux chambres ont été laissées à la disposition de deux institutrices. Le 2 mai 1915, face à l'afflux de malades, 85 personnes, a été réquisitionnée une maison voisine non entièrement terminée appartenant au curé-doyen de Rexpoëde. Celui-ci ne voulait pas la mettre à disposition, malgré l'insistance du chef de bataillon et du maire. D'autres locaux ont été recherchés, en vain, les maisons à Rexpoëde étant petites. Le château semblait être une possibilité en raison de sa grande taille. Mais il faudrait démeubler des pièces et la disposition des locaux ne permet pas facilement de faire un ensemble cohérent et d'y loger l'infirmerie. De plus le propriétaire y loge. Finalement, le nombre de malades a baissé et la maison réquisitionnée suffit comme complément. La négociation continue avec le curé pour conclure un bail. L'école libre de garçons est laissés à disposition du prêtre, qui, par ailleurs, loge dans un grand presbytère, dont de grandes pièces inutilisées pourraient être utilisées comme salles de classes. L'école laïque de filles n'a qu'une pièce, et elle suffit. Le reste du local est occupé par le magasin du gîte d'étapes. À la demande du chef de bataillon, l'école laïque de garçons qui a deux salles de classe en laisse une chaque jour de 13h à 15h, à la disposition du service du Trésor et des Postes de la 45e division d'infanterie[44].

Le 4 février 1916, le médecin-chef de l'infirmerie, médecin aide-major de 1re classe écrit à son tour à son supérieur, médecin directeur du service de santé des étapes, pour lui exposer la situation, les possibilités d'aménagement pour rendre des salles au curé, les inconvénients présentés par le château, la mauvaise volonté évidente du prêtre, et il fournit un plan des locaux[45].

Le 3 février 1916, vers 16h30, un avion biplan anglais armé de deux mitrailleuses a atterri à Rexpoëde. Les deux aviateurs ont déclaré appartenir à l'escadrille n° 20 du Corps Royal des aviateurs anglais, attachée à l'aérodrome de Clairmarais. Ils viennent de Clairmarais et se sont égarés en recherchant leur destination (Djoogland? DJooyland?), d'où leur atterrissage. Ils prévoient de repartir le lendemain. Les deux mitrailleuses ont été déposées au commandement d'étapes et une garde organisée autour de l'appareil. L'avion n'a pu décoller le 4 matin en raison du mauvais temps. Il a tenté de le faire dans l'après-midi. Mais à peine en vol, il a touché un fil téléphonique ce qui le fit changer de direction, et l'empêcha de prendre de la hauteur. Il finit sa course dans un arbre et tomba au sol, non loin de son point de départ. Les premiers secours ont rapidement été donnés, le médecin chef de l'infirmerie du commandement d'étapes a ausculté les deux aviateurs. Il a diagnostiqué des contusions à la tête pour l'un, dans la région lombaire pour l'autre, mais sans gravité apparente pour aucun d'eux. Ils ont été évacués sur l'hôpital de Beveren. L'avion complètement détruit a été gardé pour la nuit. Le 5 février, des mécaniciens anglais sont venus le démonter mais ont oublié sur place les mitrailleuses. Averti, le quartier général anglais a prévu leur enlèvement le 6 février[46].

En février 1916, stationnent sur la commune siège du commandement d'étapes, deux groupes d'ambulances, et a séjourné un temps le 6e régiment de spahis[47], en 1917, des Canadiens et des chasseurs d'Afrique passeront par Rexpoëde[48].

Le 15 février 1916, ont été amenés de Rousbrugghe vers 17 h 00 et immédiatement incarcérés, deux déserteurs du 1er bataillon d'Afrique. Le 17 février vers 11 h 30, ils se sont évadés. Ils ont été repris près de Wylder le même jour à 14 h 00 par les gendarmes du commandement d'étapes. Le brigadier de garde sous les yeux duquel l'évasion a eu lieu a été puni de six jours de prison, peine portée à quinze jours par le superviseur du responsable du commandement d'étapes[49].

Le 5 avril 1916, une équipe cinématographique de l'armée, arrivée le même jour a donné deux séances dans une salle de l'école des garçons. Environ deux cents militaires ont assisté à chacune des séances. Trente enfants ont été invités à la séance donnée le soir[50].

En temps de guerre, on ne pouvait circuler librement sans avoir de laissez-passer établi par le maire de sa commune. Le 2 juin 1916, le chef de poste de la prévôté des étapes (gendarmerie) de Socx, dépendant du commandement d'étapes de Rexpoëde, a arrêté deux cultivateurs de Quaëdypre convoyant à Bergues, l'un une voiture de trèfle, l'autre une voiture de paille. Ils n'avaient pas de laissez-passer du maire de leur village. Alerté, le responsable du commandement d'étapes de Rexpoëde a averti téléphoniquement l'intendance des étapes de Dunkerque. Celle-ci a répondu n'avoir besoin ni de fourrage ni de paille en ce moment. Les deux cultivateurs pouvaient donc en disposer après avoir demandé un laissez-passer au maire de Quaëdypre[51].

Le 17 juin 1916, vers une heure du matin, un taube (avion d'origine autrichienne de type monoplan à ailes et queue de pigeon; en allemand taube signifie colombe ou pigeon; voir Etrich Taube) est passé au-dessus de Rexpoëde et a lancé une bombe. Elle est tombée dans une pâture, près de la voie ferrée de Rexpoëde à Bambecque, à environ 50 m d'un campement anglais et à 150 m du cantonnement du 13e escadron d'étapes. Il n'y a pas eu de blessés. Les dégâts sont insignifiants : des fils téléphoniques cassés, aussitôt réparés. Deux bombes sont également tombées sur Quaëdypre, sans faire de blessés[52].

Pendant cette première guerre mondiale, les pigeons voyageurs jouent encore un rôle non négligeable de transmission des informations, etc. La présence de l'un d'entre aux est donc un évènement signalé dans le journal de marche du commandement d'étapes, comme en juin 2016. L'oiseau qui est immatriculé est transmis par courrier aux autorités supérieures[53].

Le 21 juillet 1916, près du hameau de la Croix Rouge, a eu lieu une collision entre un camion militaire français et un train anglais au moment où le camion franchissait le passage à niveau. Le camion est détruit, le chauffeur grièvement blessé aux deux jambes et conduit à l'hôpital de Beveren, (Beveren-sur-l'Yser). La ou les responsabilités de l'accident ne sont pas établies[54].

En juillet 1916, se situait, à 400 m à l'ouest du centre de la commune de Rexpoëde, un terrain consacré aux exercices de grenade. Le 22 juillet 1916, vers 19h30, quatre enfants jouaient près de l'école communale des filles. L'un d'eux âgé de dix ans, manipulait un bouchon porte détonateur de grenade, trouvé sur le terrain d'exercice. Il a mis le feu à la mèche avec une cigarette. Cela provoqua une explosion. L'enfant a eu 3 doigts de la main droite coupés à hauteur de la première phalange et des blessures légères au visage. Les trois autres n'ont eu que des plaies superficielles au visage. Le médecin major Vallée du 79e régiment d'infanterie territoriale a immédiatement soigné les blessés[55].

Le 30 juillet 1916, un poste de guetteur a été installé dans le clocher de Rexpoëde. Les consignes pour ce poste ont été établies par le général commandant la 174e brigade. Consigne a également été donnée pour que, dès le commencement d'une alerte, militaires et civils soient rentrés à l'intérieur des habitations, en particulier des bâtiments publics (écoles). Ceux-ci resteront ouverts de nuit comme de jour. Toutes les personnes à mettre à l'abri seront de préférence dirigées vers les caves, pour lesquelles la municipalité doit se charger d'indiquer l'entrée[56]. Le 9 octobre 1916, les guetteurs placés dans le clocher sont partis sans être remplacés[57].

Le 2 août 1916, sur le champ de tir de Bergues, pendant un exercice de bombardiers, cinq hommes du 76e régiment d'infanterie territoriale ont été tués. Cinq autres blessés ont été directement transportés à Dunkerque. L'inhumation des morts a eu lieu à Rexpoëde le 3 août 1916[58].

Le 29 août 1916, pendant un exercice de bombardiers au champ de tir de Bergues, deux hommes ont été tués et un médecin-major (Pogy) grièvement blessé puis mort des suites de ses blessures. Les trois appartenaient au 79e régiment d'infanterie territoriale, et ont été inhumés à Rexpoëde le 30 août 1916[59].

En 1916, existe à Rexpoëde une distillerie, située à environ 250 mètres de la commune. Le 19 octobre 1916, elle a commencé à fabriquer de l'alcool pour l'armée. Il est prévu qu'elle travaille pendant trois mois (elle a cessé ses travaux le 22 janvier 1917). Elle fonctionne à l'électricité et le directeur a été averti de devoir peindre les vitres des portes et fenêtres en bleu. En cas d'incursion d'avion ou de zeppelin, le directeur sait devoir éteindre les lumières aussitôt que l'alarme est donnée[60].

Pour assurer sa mission, le commandement d'étapes avait réquisitionné deux salles de l'école laïque de filles. Ces pièces ont servi de magasins de « petits vivres ». Le 13 décembre 1916, les deux salles ont été rendues à la mairie, n'étant plus utiles au commandement d'étapes (le ravitaillement ne se fait plus à Rexpoëde)[61].

Le 24 février 1917, le responsable du commandement d'étapes est informé par un de ses sergents que des prisonniers allemands doivent arriver prochainement pour aider les Anglais à doubler la ligne (de chemin de fer?) Bergues-Provin, les Anglais prévoyant de construire un camp dans un champ sur la commune de West Cappel à un kilomètre du village. L'information provoque la protestation du supérieur du commandement d'étapes : il n'a pas été informé officiellement et à l'avance, comme cela devrait être. Il estime que les Anglais se comportent un peu trop comme s'ils étaient libres d'agir dans cette zone, ce type d'incident étant déjà arrivé et ayant été déjà signalé comme anormal sans résultat[62].

Le 25 avril 1917, un obus non éclaté est tombé dans un champ de la commune. Deux jours plus tard, le même problème se rencontre avec un obus de 75 cette fois. L'arsenal de Bergues a été prévenu afin de le prendre en charge[63].

En août 1917, il existe sur Rexpoëde, une « gare anglaise », qui est sans doute une partie de la gare du village réservée aux troupes anglaises[64].

Le 19 août 1917, à 22 h 10, le poste d'observation placé dans le clocher de l'église de Rexpoëde a reçu un appel téléphonique du commandement de l'artillerie de l'armée. Ordre lui a été donné de sonner les cloches pour donner l'alarme, un avion allemand étant signalé comme ayant franchi les lignes. La batterie anglaise de D.C.A (Défense contre l'aviation) stationnée à West-Cappel a tiré plusieurs salves. Il n'y a pas eu de dégât. Le lendemain, une bombe a été retrouvée non explosée à Bambecque et désarmorcée[65].

Le 20 août 1917, à 8 h 45, un avion allemand venant du nord-ouest est passé au nord de Rexpoëde. Il n'a pas lancé de projectile et a été canonné par plusieurs batteries de D.C.A[66].

Nouvelles alertes aériennes le 22 août 1917 : un avion allemand est passé à 8 h 15 à l'est de Rexpoëde, sans lancer de bombes. Il a été canonné par la D.C.A. Le même jour, à 21 h 20, un autre avion est passé à l'est du village, de nouveau sans avoir lancé de projectile. Aucun dégât n'est signalé[67]. Des alertes de courte durée sur le passage à venir d'avions, restent fréquentes en début septembre 1917, même si elles sont en général de courte durée (autour de dix-quinze minutes le plus souvent).

Le 5 novembre 1917, le responsable du commandement d'étapes rend compte qu fait qu'il a informé tous les tenanciers de débits de boissons, cabarets et restaurants situés sur son territoire, du tarif maximum auquel les « boissons hygiéniques » doivent être vendues aux militaires. Ces prix sont donc encadrés. Les « boissons hygiéniques » en question sont le vin blanc ou rouge et la bière[68].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune se trouve dans l'arrondissement de Dunkerque du département du Nord. Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 1988 de la quatorzième circonscription du Nord.

Elle faisait partie depuis 1793 du canton d'Hondschoote[69]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, la commune intègre le canton de Wormhout..

Intercommunalité

La commune était membre de la communauté de communes de Flandre, créée fin 1993.

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale du Nord, celle-ci fusionne avec ses voisines, formant, le , la communauté de communes des Hauts de Flandre, dont est désormais membre la commune.

Liste des maires

Maire en 1802-1803 : Michel Deprez[70].

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[85]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[86].

En 2019, la commune comptait 1 977 habitants[Note 9], en diminution de 4,45 % par rapport à 2013 (Nord : +0,49 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Avec une superficie de 1 337 hectares, Rexpoëde a connu au cours des siècles un graphique ascendant et descendant : 1 350 habitants en 1560, 1 958 habitants en 1848, 1 863 habitants en 1885, pour n'en plus compter que 1167 en 1975.[réf. nécessaire] Depuis 1995, la démographie a de nouveau augmenté sensiblement pour approcher les 2 000 habitants en 2009.

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 38,9 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 20,6 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 000 hommes pour 988 femmes, soit un taux de 50,3 % d'hommes, largement supérieur au taux départemental (48,23 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Le Château Bouly de Lesdain

- Dans la rue du Général Anthoine (la partie qui va de la place vers Oost-Cappel et la Belgique (route d'Ypres) se trouve au no 47, l'entrée du Château Bouly de Lesdain.

La résidence du Général Anthoine

Au n° 42, rue du Général Anthoine, le Général Anthoine avait sa résidence.

La maison du potier

- Au no 35, rue des Frères Neuville, se trouvait la maison du potier. Il y a environ 200 ans, Rexpoëde y fabriquait des poteries et rivalisait avec Saint-Omer et Ypres.

- La maison du potier doit surtout sa célébrité au fait que l'armée française de la Révolution détint pendant une nuit un prisonnier célèbre en la personne du Maréchal Fretag, la nuit du 7 au , la veille de la bataille d’Hondschoote.

L’église Saint-Omer

- La première église issue de la primitive chapelle de 1160 est reconstruite en 1557, mais un pilier, portant le millésime 1497, subsista jusqu'au remaniement de 190Initialement dédiée à Saint Nicolas, elle se place sous le vocable de Saint-Omer. La majorité des églises flamandes (comme celle de Rexpoëde) sont du type église-halle, avec trois nefs d'égale hauteur d'où émerge la tour à la croisée du transept.

- Un tremblement de terre ébranla si sérieusement cette tour qu'elle dut être remplacée en 1900. La commune vendit ses hectares de dunes en front de mer jouxtant la frontière, à l'emplacement même de l'actuel camping du Perroquet à Bray-Dunes, pour couvrir les frais de la nouvelle tour de 66 mètres, flèche comprise, qui s'élève actuellement au pignon ouest de l'église. Heureusement conçus et menés, d'importants travaux nous ont livré l'actuel beau vaisseau de style néogothique de 48 m sur 20 m (intérieur) qui a gardé la majeure partie de ses objets mobiliers, dont le buffet d'orgues provenant de l'Abbaye de Saint-Winoc à Bergues, stalles et chaire, ainsi que peintures votives avec textes néerlandais, langue encore usuelle de toute la Flandre intérieure parlée conjointement avec le français.

- Gravée dans le bronze, en 1833, par Gorlier, fondeur à Frévent, la grande cloche a été baptisée en 1834 avec comme parrain l'illustre Lamartine, poète, homme politique et député de Bergues, que l'on pourrait croire fourvoyé en ce village si l'on ne savait qu'il y venait faire de fréquentes visites à son ami et grand électeur Jean-Louis Debuyser. Debuyser avait asséché les Moeres avec M. Bosquillon de Jenlis à la requête du comte Hervyn de Nevele, et était maire de ce village.

- Le presbytère, vieille et vaste demeure vendue en tant que bien national, fut racheté par la commune en 1812. Précédemment bien implanté dans la verdure, il perdit beaucoup de sa poésie lors de transformations malencontreuses qui lui ont enlevé son petit pont (avec piliers et grilles) qui franchissait sa douve comblée, ainsi que ses arbres.

- Les moulins à vent

Dans la dernière partie du XIXe siècle, le village possédait encore ses quatre moulins à vent répondant aux noms suivants :- De Practyque (la pratique), près de l'actuel lotissement « La Roseraie »

- De Kerkhof Meulen (moulin du cimetière), au sud immédiat du presbytère, alors que le cimetière entourait encore l'église jusqu'en 1908, date de son transfert

- Den Disch Meulen, ou moulin des pauvres, a l'intersection de la route d'Ypres et du chemin du Preek Hoek

- jusqu'en 1950, travaillait encore le Klooster Meulen, au lieu-dit le « Zwaerte Gat », et qui était, sans erreur, le plus vieux moulin d'Europe. En effet, Mabille de Poncheville, dans « Flandre et Artois » (1938), écrit : « Le plus vieux moulin d'Europe aurait été à Rexpoëde et datait de l'an 1001. » Il y avait en effet dans ce moulin une pièce de charpente portant les dates 1001, 1243, 18.., qui avaient été reportées sur une pièce de remplacement ainsi que le voulait la coutume des charpentiers de moulins.

- Joseph Dezitter, auteur de plusieurs livres sur la Flandre, a confirmé. Cette pièce de bois existe toujours. Le moulin fut volontairement abattu par son dernier propriétaire qui le tenait d'un lointain aïeul qui l'avait acquis, en assignats, à une vente de « biens nationaux », biens religieux ou nobles annexés par la Révolution, et cela à travers toute la France où la terre appartenait à ces détenteurs de privilèges jusqu'à leur abandon dans la Nuit du 4 août 1789. Mais, dans cette Flandre conservatrice, ces acquisitions, considérées comme sacrilège, furent prétexte à des contes fantastiques où l'on voyait les acquéreurs en proie aux tourments de l'enfer et leur descendance vouée aux gémonies en raison de ces achats maudits. Cette version, créée et savamment orchestrée par le clergé du Concordat, alla jusqu'à susciter des fondations charitables à seule fin de lever l'interdit pesant sur la mémoire de ces profiteurs ou présentés comme tels...

La maison « Espagnole »

Maison rurale flamande datant de 1760. On notera plus particulièrement les vent-berges qui protègent la toiture..

Les cafés

Les estaminets ou cafés se comptèrent jusqu'à 71 au début du siècle alors qu'il en reste péniblement un à ce jour[Quand ?].

Histoires et Légendes

Le cimetière du Diable

Au lieu-dit Duivels Kerkhof (Cimetière du Diable) on disait « qu'en cet endroit s'élevait un couvent que le courroux céleste fit disparaître en une nuit en punition de la conduite licencieuse des nonnettes et où nul ne s'aventurait la nuit tombée à cause des feux follets qui poursuivaient les humains... ».

Le massacre du curé

Lors des guerres de Religion, le , les gueux venus d'Hondschoote massacrent à l'autel, durant l'office, le curé Jean de la Fosse et son vicaire Jean de la Marlène, ainsi que le sacristain.

Personnalités liées à la commune

- Wenceslas Cobergher, ingénieur des eaux, habitat le château Bouly de Lesdain, qui dessécha Les Moëres de 1619 à 1627 par la création d'une digue de protection des Moëres, le Ringsloot. Il inventa également le drain en terre cuite permettant le drainage des terres humides de la Flandre argileuse.

- Les frères Neuville : Dans la première moitié du XIXe siècle, une famille de facteurs d'orgues d'églises, les Neuville, y fut en grand renom. Le père Charles Louis (1816) et ses deux fils, Emile (1843), Alfred (1847), fournirent, réparèrent ou transformèrent les instruments de la plupart des églises de Flandre et largement au-delà, exportant même en Allemagne et en Amérique. Un troisième fils, Valentin Neuville, fut Premier Prix de Conservatoire de Bruxelles et professeur d'orgue au Conservatoire de Lyon ; c'est un compositeur post-franckiste des plus attachants. Ainsi, la rue qui porte leur nom honore tous ceux qui œuvrent à l'essor et à la réputation du village. Au no 25, rue des Frères Neuville, se situe la maison qui fut la demeure et l'atelier de fabrication des frères Neuville

- Lamartine qui avait un faible pour Hondschoote fit don à l'église de Rexpoëde d'une cloche, c'était lors d'une campagne électorale... en 1833.

- Le général Anthoine : Une rue porte le nom du général Anthoine. « Durant la Première Guerre mondiale, le général Anthoine, commandant la première armée française, eut, de juin à , son quartier général dans l'actuel GROEN HOF (le domaine vert) où l'on décida d'aligner le front de Dixmude, au nord, avec celui de l'armée anglaise vers Ypres, et par la même occasion de montrer aux alliés américains, fraîchement entrés en guerre à nos côtés, que l'armée française était restée un outil efficace et cohérent entre les mains de ses chefs, après les mutineries du printemps 1917. Pendant toute cette période défila dans cette propriété tout ce que les pays alliés possédaient comme rois, princes, présidents de la République, généraux. ministres et délégations[réf. nécessaire] ».

- Wilfried Martens : Le restaurant du Lion d'Or reçut l'été 1988 la visite de M. Wilfried Martens, Premier ministre de Belgique.

Héraldique

|

|---|

Cartes postales

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes du Nord

Liens externes

- Site de la ville

- Rexpoëde sur le site de l'Institut géographique national

- « Dossier complet : Commune », Recensement général de la population de 2014, INSEE, (consulté le ).

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Une rue de la ville porte le nom de ce maire

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Centre de Recherche généalogique Flandre-Artois

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Dunkerque - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Rexpoëde et Dunkerque », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Dunkerque - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Rexpoëde et Lesquin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Dunkerque », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Raymond de Bertrand, Notice historique sur Zuydcoote, Dunkerque, (lire en ligne), p. 129.

- Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, 1862-1864, neuvième volume, p. 65, lire en ligne.

- Georges Dupas, Seigneuries et seigneurs de la châtellenie de Bourbourg, Coudekerque-Branche, Galaad Graal, , p. 108.

- Georges Lefebvre, « La Société populaire de Bourbourg », sur persée.fr, p. 219.

- Georges Lefebvre, « La Société populaire de Bourbourg », sur persée.fr, p. 219..

- Abbé J. Dehaut, Prêtres victimes de la Révolution dans le diocèse de Cambrai 1792-1799, Cambrai, 1909,p. 514, lire en ligne.

- Le Journal de Bourbourg et du canton de Gravelines, no 341 du 5 septembre 1888

- Le Journal de Bourbourg et du canton de Gravelines, no 744 du 2 janvier 1895

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde Avril-Septembre 1917, p. 130, lire en ligne.

- « Journaux des marches et opérations des corps de troupe - Mémoire des hommes », sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (consulté le ).

- « Journaux des marches et opérations des corps de troupe - Mémoire des hommes », sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (consulté le ).

- Journal de marche du commandement d'étapes de Stenvoorde puis Rexpoëde janvier-avril 1915, p. 19, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Stenvoorde puis Rexpoëde janvier-avril 1915, p. 26, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Stenvoorde puis Rexpoëde janvier-avril 1915, p. 82, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Stenvoorde puis Rexpoëde juin-septembre 1915, p. 41., lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 877, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 870, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 92, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 824, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 752, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 752, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 666, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 506-507, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 508-510, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 520-524, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 496, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde Septembre 1917- Janvier 1918, p. 2, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 493, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Steenvoorde puis Rexpoëde décembre 1915 - mai 1916, p. 122, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 248, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 215, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Stenvoorde puis Rexpoëde mai-août 1916, 916, p. 48 lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 145, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 141, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 127, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Stenvoorde puis Rexpoëde août - novembre 1916, p. 60, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 119-121, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 65-67, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Steenvoorde puis Rexpoëde août-novembre 1916, p. 70, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Steenvoorde puis Rexpoëde novembre 1916 - juillet 1917, p. 32, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde Janvier-Avril 1917, p. 51, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde Avril-Septembre 1917, p. 26-28, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde Avril-Septembre 1917, p. 136, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde Avril-Septembre 1917, p. 149-150, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde Avril-Septembre 1917, p. 151, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde Avril-Septembre 1917, p. 153, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde Septembre 1917- Janvier 1918, p. 68, lire en ligne.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 272, lire en ligne.

- « Les maires de Rexpoëde », sur http://www.francegenweb.org (consulté le ).

- Almanach du commerce Département du Nord 1854-Article Rexpoede.

- {{|Annuaire Ravet Anceau du département du Nord Années 1883 et de 1887 à 1891- Article Rexpoede}}.

- {{|Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Année 1893- Article Rexpoede}}.

- {{|Annuaire Ravet Anceau département du Nord Année 1903 Article Rexpoede}}.

- {{|Annuaires Ravet Anceau du Département du Nord, années 1907 à 1914-Article Rexpoede}}.

- {{|Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Années 1962 à 1965-Article Rexpoede}}.

- {{|Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Années 1967 à 1971- Article Rexpoede}}.

- Frédéric Sourice, « Bruno Brongniart, de Rexpoëde...à une ligue de 230.000 licenciés : Samedi, le Nordiste Bruno Brongniart (64 ans), qui mène la seule liste candidate, deviendra le président de la nouvelle ligue de football des Hauts-de-France. De fait, il quittera la tête du district maritime nord, en passe de fusionner avec le district Flandre. Récit d'une trajectoire », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- Y. Seg., « Football: Cédric Bettremieux chasse Bruno Brongniart de la présidence de la Ligue des Hauts-de-France : Ils étaient deux en lice, ce samedi, pour la présidence de la Ligue des Hauts-de-France de football. C’est Cédric Bettremieux qui a été élu. Avec 72,09 % des votes, il bat largement Bruno Brongniart (27,91 %), président sortant. », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- « Rexpoëde : Bruno Brongniart, maire sortant, à la tête de Rexpoëde naturellement », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- Réélu pour le mandat 2014-2020 : « Rexpoëde : Bruno Brongniart est reparti pour un nouveau mandat : Vendredi, dans la salle de réunion de la mairie, Bruno Brongniart a été élu par le nouveau conseil municipal au poste de maire pour la quatrième fois consécutive. Il était le seul candidat à ce poste. Les conseillers de l'opposition, Stéphane Vérove et ses deux colistiers, n'ont pas opposés de candidature au fauteuil magistral. Le nouveau maire a donc été élu par 16 voix pour et 3 nuls », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- « Rexpoëde: Bruno Brongniart se représente avec une attention aux services, à l’environnement et à la fiscalité : Le maire sortant Bruno Brongniart conduit l’unique liste en course pour les municipales. Il entend maintenir les services, préserver l’environnement et travailler sur les bâtiments et équipements publics sans augmenter la pression fiscale », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ) « Après quatre mandats de conseiller municipal et quatre en tant que maire, Bruno Brongniart, 67 ans, retraité, se représente ».

- Annick Michaud, « Rexpoëde: Bruno Brongniart entame un cinquième mandat de maire : Ce dimanche matin, le conseil municipal de Rexpoëde a été installé. La cérémonie officielle s’est déroulée à la salle du Meulenhof. À la tête de la seule liste qui s’est présentée aux élections, Bruno Brongniart a été réélu maire. », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Rexpoëde (59499) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- http://villedebergues.pagesperso-orange.fr/armoiries.htm

- Portail du Nord-Pas-de-Calais

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Rexpoëde

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Rexpoëde

Rexpoëde (French pronunciation: [ʁɛkspud]; from Flemish; Rekspoede in modern Dutch spelling) is a commune in the Nord department in northern France.[3]- [fr] Rexpoëde

[it] Rexpoëde

Rexpoëde è un comune francese di 1.800 abitanti situato nel dipartimento del Nord nella regione dell'Alta Francia.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии