world.wikisort.org - France

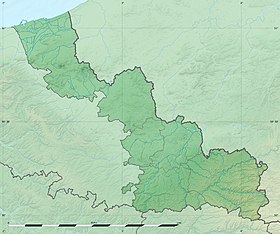

Quaëdypre [kwadipʁ] est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France.

| Quaëdypre | |

Église Saint-Omer. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Dunkerque |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Hauts de Flandre |

| Maire Mandat |

Jean-Claude Dekeister 2020-2026 |

| Code postal | 59380 |

| Code commune | 59478 |

| Démographie | |

| Gentilé | Quaëdyprois, Quaëdyproises |

| Population municipale |

1 129 hab. (2019 |

| Densité | 60 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 56′ 12″ nord, 2° 27′ 18″ est |

| Altitude | Min. 0 m Max. 31 m |

| Superficie | 18,7 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Dunkerque (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Wormhout |

| Législatives | Quatorzième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.quaedypre.fr/ |

| modifier |

|

Géographie

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Dunkerque », sur la commune de Dunkerque, mise en service en 1917[7] et qui se trouve à 13 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,3 °C et la hauteur de précipitations de 697,8 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Lille-Lesquin », sur la commune de Lesquin, mise en service en 1944 et à 60 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,8 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Quaëdypre est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[14],[15],[16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Dunkerque, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 66 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[17],[18].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (95 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (96,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (93,7 %), zones urbanisées (2,5 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,7 %), prairies (1,3 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (0,8 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Histoire

Une monnaie d'or datant de l'empereur romain Néron a été retrouvée sur le territoire de l'actuelle Quaëdypre[22].

Apparu en 1067, le village prit le nom de Quatipra en 1220 puis celui de Quaedyper en 1393. Deux versions sont données pour l'origine de ce nom : mauvais (Kwaad), orme (Ieper) ou petit (Kwaad), Ypres (Ieper).

Cette commune faisait autrefois partie de la Flandre Maritime et du diocèse d'Ypres. Elle dépendait de la châtellenie de Bergues. L'abbaye de Saint-Winoc de Bergues possédait à Quaëdypre l'église et de nombreux biens dont un château dit S'abs Hof qui servait de maison de campagne de l'abbé.

Une monnaie d'or de Néron a été trouvée anciennement auprès de la voie romaine venant de Cassel.

Ont également été découvertes à Quaedypre, dans la première moitié du XIXe siècle, un grand nombre de petites monnaies d'argent connues sous le nom de deniers (denier (monnaie) ou mailles que les comtes de Flandre ont fait frapper au XIIe siècle[23].

En 1297, le comte de Flandre Gui de Dampierre est en guerre contre le roi de France Philippe IV le Bel, mais perd la partie. Plusieurs terres de Quaedypre appartenant à des fidèles du comte vont être utilisées pour récompenser des seigneurs ayant servi le roi, par confiscation sur leurs propriétaires légitimes. Ces confiscations n'ont sans doute majoritairement été que temporaires mais ont valu à Quaedypre d'apparaitre dans plusieurs textes[24]. Ainsi en 1298, Raoul II de Clermont-Nesle lieutenant du roi donne au chevalier Jean Plateel un manoir et tous les biens de Baudouin le Jeune à Quaedypre, à Baudouin de Sohier-Capelle ou Zegerscappel des biens à Quaedypre confisqués sur Chrétien le Brabantre[24].

En 1307, Philippe IV le Bel, roi de France, annonce à Robert III de Flandre, comte de Flandre, qu'il envoie en Flandre Baudouin de Louvain, capitaine de Douai, et Guillaume de Névèle, chevalier, en tant que commissaires pour enquêter sur la sentence de bannissement prononcée à l'encontre de Jean de Quaedypre, accusé de la mort de P. de Blinguehan[25].

Du point de vue religieux, la commune était située dans le diocèse de Thérouanne puis dans le diocèse d'Ypres, doyenné de Bergues[26].

En 1629, Charles de Bierne, chevalier est seigneur de la Halle, de Hoymille et Quaëdypre[27].

Au moment de la Révolution française, dans le diocèse d'Ypres, le curé de Quaëdypre, Charles Louis Revel, est un des 5 prêtres, (prêtres d'Uxem, Killem, Quaëdypre, Socx, Rubrouck) sur 67 à accepter de prêter le serment de fidélité à la Révolution (constitution civile du clergé)[28].

Lors du siège de Dunkerque et de la bataille de Hondschoote en août , Quaedypre fut directement concernée par les combats notamment le [29].

Plus tard, le 6 thermidor an II, (24 juillet 1794), un habitant de Quaëdypre rapporte au district de Bergues, l'attitude des soldats cantonnés dans les environs de Quaëdypre, Socx et communes proches : ils confisquent des denrées dans les fermes et habitations, profèrent des menaces, en particulier vis-à-vis des femmes, rôdent dans les environs, ont déjà tué un enfant en déchargeant leurs armes sans précautions, etc.[30].

Première Guerre mondiale

Pendant la Première Guerre mondiale, entre juin et novembre 1917, Quaëdypre est le siège d'un commandement d'étapes, c'est-à-dire un élément de l'armée organisant le stationnement de troupes, comprenant souvent des chevaux, pendant un temps plus ou moins long, sur les communes dépendant du commandement, en arrière du front. Les communes faisant partie du commandement d'étapes sont Crochte, Socx, Bissezeele, Wylder, Warhem, Hoymille, Wormhout, Esquelbecq. Quaëdypre accueille également pendant un temps des bureaux du ministère de la guerre belge, la Belgique étant aux mains des Allemands jusqu'au front de Nieuport, ou encore deux compagnies anglaises de l'arme du génie, et/ou une section de projecteurs de la même armée anglaise[31], ou en juin 2016, une compagnie de travailleurs de l'armée anglaise[32]. Le 8 janvier 1917, le village accueille des soldats canadiens[33].

Le village fait également partie du commandement d'étapes installé à Rexpoëde entre 1915 et 1918 ou encore de celui ayant son siège en 1917-1918 à Bergues[31].

En temps de guerre, on ne pouvait circuler librement sans avoir de laissez-passer établi par le maire de sa commune. Le 2 juin 1916, le chef de poste de la prévôté des étapes (gendarmerie) de Socx, dépendant du commandement d'étapes de Rexpoëde, a arrêté deux cultivateurs de Quaëdypre convoyant à Bergues, l'un une voiture de trèfle, l'autre une voiture de paille. Ils n'avaient pas de laissez-passer du maire de leur village. Alerté, le responsable du commandement d'étapes de Rexpoëde a averti téléphoniquement l'intendance des étapes de Dunkerque. Celle-ci a répondu ne pas avoir besoin ni de fourrage ni de paille en ce moment. Les deux cultivateurs pouvaient donc en disposer après avoir demandé un laissez-passer au maire de Quaëdypre[34].

Le 17 juin 1916, vers une heure du matin, un taube (avion d'origine autrichienne de type monoplan à ailes et queue de pigeon; en allemand taube signifie colombe ou pigeon ; voir Etrich Taube) est passé au-dessus de Rexpoëde et a lancé une bombe. Deux sont également tombées sur Quaëdypre : une dans un champ de blé au Byssart, route de Wormhout, et une faubourg de Cassel, où une cuisine et une buanderie ont été détruites. Il n'y a pas eu de blessés[35].

Des guetteurs avaient été placés dans le clocher de l'église de Quaëdypre, mais ils sont partis le 12 octobre 1916[36].

Le 8 janvier 1917, sont cantonnés à Bambecque, entre la Cruystraete et Oost-Cappel, 8 officiers et 420 soldats anglais, de même que 6 officiers et 300 soldats canadiens installés à West-Cappel et 6 officiers et 350 hommes, également canadiens à Quaëdypre, près des 5 chemins. Tous ces hommes sont venus pour travailler sur la voie ferrée utilisée par les Anglais[37].

Le 11 janvier 1917 au soir, vers 21 heures, un incendie a éclaté dans une grange de la ferme Ryckebusch à Quaëdypre, où stationnaient des soldats du 1er tirailleurs. La grange est complètement détruite, il n'y a pas eu de victime humaine[38].

Le 6 février 1917, entre 21 h 30 et 22 h, un avion ennemi a lancé deux bombes. L'une est tombée à Socx, faubourg de Cassel, sur le hangar d'une ferme, dans lequel il y avait deux voitures. L'autre est tombée à Quaëdypre, dans un champ à proximité du garage des automobiles belges. Il n'y a eu aucune victime humaine[39].

Le 7 février 1917 ont été trouvés les restes d'un ballon-sonde allemand[40].

Il arrive que des obus n'éclatent pas, ce qui arrive sur Quaëdypre le 13 février 1917. Dans ce cas, des artilleurs de l'arsenal de Bergues les prennent en charge. Le sol étant gelé, leur extraction a demandé du temps[41].

Le 30 mars 1917, faubourg de Cassel, commune de Quaëdypre, une cheminée d'obus a transpercé la toiture et le plafond d'une maison, et est tombée dans le salon sans faire de victime[42].

Le 29 avril 1917, un habitant de la commune a remis au représentant du commandement d'étapes des bonbons trouvés dans un champ et considérés comme suspects. Les bonbons étaient disséminés sur un assez large espace, assez éloigné du chemin de terre qui longe le champ, peu fréquenté par les enfants. Trois autres bonbons sont retrouvés le 1er mai à proximité. Ils ont tous été envoyés aux services de santé pour analyse[43].

Le 28 mai 1917, vers 11 heures du matin, un violent incendie s'est déclaré dans l'atelier d'automobiles de l'armée belge au faubourg de Cassel, près de Bergues. Le feu très fort a traversé la route et embrasé des bâtiments particuliers. La gendarmerie de Bergues a mené l'enquête[44].

En juillet 1917, plus de 3 200 soldats stationnent sur la commune, soit trois fois la population du village. En revanche, an août 1917, contrairement à d'autres communes de Flandre maritime, aucun des villages du commandement d'étapes ne bénéficie de la mise à disposition de prisonniers de guerre, ni pour l'agriculture ni pour l'industrie[45].

Le matin du 10 juillet 1917, a été fusillé à Bergues, un soldat de la 11e compagnie du 43e régiment d'infanterie. Il a été enterré dans le cimetière de Quaëdypre[46].

Le 31 juillet 1917, un avion de l'escadrille C.53 a atterri vers 7 h sur le territoire de Quaëdypre. Il est reparti par ses propres moyens vers 9 h 30. Le champ dans lequel il est venu se poser a été fauché sur une certaine étendue. Il n'y a pas eu de victimes[47].

Le 3 août 1917, vers 22 h 30, un motocycliste de l'escadrille C.17 d'Hondschoote s'est blessé sur la commune de Quaëdypre. Touché au poignet, il a été soigné par un médecin militaire cantonné sur le village et a été transporté à l'hôpital Lamartine de Dunkerque par les soins du centre d'aviation de Hondschoote prévenu téléphoniquement par le commandement d'étapes[48].

Sur intervention du secrétaire de mairie de Quaëdypre, la population civile risquant de manquer de pain, le commandant d'étapes a demandé le 16 août 1917 à la 1re armée un camion pour amener à la commune vingt balles de 100 kg de farine chacune. La transport a été fait à titre remboursable qu compte du boulanger (Mr. Depiper ?)[49].

Le 20 août 1917, un soldat détaché sur le commandement d'étapes de Quaëdypre atteint d'hémoptysie, a dû être hospitalisé ; il a fallu désinfecter le local où il dormait[50].

Le 28 août 1917, à la demande d'un chef de bataillon d'un régiment d'infanterie cantonné sur Quaëdypre, le commandant d'étapes consigne à la troupe (interdit l'accès) jusqu'à nouvel ordre d'un estaminet dit A ma campagne, situé aux 5 chemins, route de la maison blanche, commune de Quaëdypre (tenancière Mme Diers). Une enquête est en cours pour établir la gravité des faits (il s'agit probablement, comme souvent, d'avoir servi à boire à des soldats en dehors des heures d'accès autorisées ce qui vaut fermeture administrative pour une période plus ou moins longue)[51].

Le 10 septembre 1917, un soldat anglais paraissant être déserteur a été arrêté à Quaëdypre par les gendarmes du commandement d'étapes. Il a été interrogé par un interprète puis envoyé à Rexpoëde[52].

Héraldique

|

Les armes de Quaëdypre se blasonnent ainsi : D'argent au lion de sable armé et lampassé de gueules à la bordure de gueules. |

|---|

Politique et administration

Maire en 1802-1803 : B. Coudeville Shaw[53].

Maire en 1854 : Mr Debavelaere[54].

Maire en 1883 et de 1887 à 1900 : A. Delater[55].

Maire de 1899 à 1914 : E. Christiaens[56].

Maire de 1922 à 1925 : Émile Vanhersecke[57].

Maire de 1925 à 1971 : Auguste Christiaens[58].

Maire de 1971 à 1978 au moins : Émile Christiaens[59].

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[60]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[61].

En 2019, la commune comptait 1 129 habitants[Note 8], en augmentation de 0,71 % par rapport à 2013 (Nord : +0,49 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 37,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 23,6 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 564 hommes pour 548 femmes, soit un taux de 50,72 % d'hommes, largement supérieur au taux départemental (48,23 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Lieux et monuments

- Jardin botanique du Val d'Yser

- Église Saint-Omer (début du XVIIe siècle); façade; retable du maître autel (1679); tableau de l’Adoration des mages par Goubau; tabernacles à marqueterie d'écaille et de cuivre (XVIIe); ensemble de stalles et lambris (XVIIe); chaire, confessionnal et banc de communion, provenant des dominicains de Bergues (XVIIIe); autel de Saint Cornille provenant de l'Abbaye Saint Winoc de Bergues (dévotion à Saint Corneille contre les convulsions et l'apoplexie).

- Croix-Rouge Military Cemetery, cimetière de la Commonwealth War Graves Commission

- Croix-Rouge Military Cemetery

- Croix-Rouge Military Cemetery

Personnalités liées à la commune

- Pierre Everaert (21/12/1933 à Quaëdypre - † 26/05/1989 à Lille), cycliste professionnel vainqueur de Paris-Bruxelles, 2e du Liège-Bastogne-Liège en 1960 et 4e aux Quatre Jours de Dunkerque de 1955[66]

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes du Nord

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Dunkerque - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Quaëdypre et Dunkerque », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Dunkerque - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Quaëdypre et Lesquin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Dunkerque », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Centre de Recherche généalogique Flandre-Artois

- Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, Année 1858, p. 86, lire en ligne

- Louis Cousin, « Notice sur une découverte de médailles à Wormhout », dans Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, Année 1856, p. 352 à 355, lire en ligne

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome VI, Année 1298.

- Wauters, op. cit., Tome VIII, Année 1307.

- Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, 1862-1864, neuvième volume, p. 65, lire en ligne.

- Georges Dupas, Seigneuries et seigneurs dans la châtellenie de Bourbourg, Coudekerque-branche, Galaad Graal, , p. 108.

- Abbé L. Harrau, Edmond-Louis Blomme, « Le manuscrit de M. P.-C. Blanckaert, curé-doyen de Wormhoudt », dans Bulletin Union Faulconnier, tome V, Dunkerque, 1902, p. 204, lire en ligne.

- Commandant Lévy, La défense nationale dans le Nord en 1793, Dunkerque, (lire en ligne), p. 170-171.

- Joseph Deschuytter, L'esprit public et son évolution dans le Nord, de 1791 au lendemain de Thermidor, An II, Tome I, 1er janvier 1959 (ISBN 978-2-307-02260-2), lire en ligne.

- « Journaux des marches et opérations des corps de troupe - Mémoire des hommes », sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (consulté le ).

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 249, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde janvier-avril 1917, p. 2, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 248, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde 1915-1916, p. 215, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Stenvoorde puis Rexpoëde août - novembre 1916, p. 63, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Steenvoorde puis Rexpoëde novembre 1916 - juillet 1917, p. 54, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde janvier-avril 1917, p. 6, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde janvier-avril 1917, p.31, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde janvier-avril 1917, p.32, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde janvier-avril 1917, p.39-41, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde janvier-avril 1917, p. 85, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde Avril-Septembre 1917, p. 30-33, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Rexpoëde Avril-Septembre 1917, p. 60, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Quaëdypre , p. 62, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Quaëdypre, p. 20, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Quaëdypre, p. 38, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Quaëdypre, p. 42, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Quaëdypre, p. 53, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Quaëdypre, p. 57, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Quaëdypre, p. 58, lire en ligne.

- Journal de marche du commandement d'étapes de Quaëdypre, p. 77, lire en ligne.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 272, lire en ligne.

- Almanach du commerce Département du Nord 1854

- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Années 1883 et 1887 à 1900

- Annuaire Ravet Anceau du Département du Nord Années 1900 à 1914

- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Années 1922 à 1925

- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Années 1926 à 1939 et 1952 à 1971

- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Années 1972 à 1979

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Quaëdypre (59478) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- Palmarès de Pierre Everaert

- Portail du Nord-Pas-de-Calais

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Quaëdypre

Quaëdypre (niederländisch: Kwaadieper) ist eine französische Gemeinde nahe Dünkirchen mit 1129 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Die Gemeinde gehört zum Kanton Wormhout (bis 2015: Bergues).[en] Quaëdypre

Quaëdypre (French pronunciation: [kwadipʁ]; Dutch: Kwaadieper) is a commune in the Nord department in northern France.[3]- [fr] Quaëdypre

[it] Quaëdypre

Quaëdypre è un comune francese di 1.168 abitanti situato nel dipartimento del Nord nella regione dell'Alta Francia.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии