world.wikisort.org - France

Montferrer [mɔ̃fɛʁe] Écouter est une commune française située dans le sud du département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Ses habitants sont appelés les Montferrerois. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Vallespir, ancienne vicomté (englobée au Moyen Âge dans la vicomté de Castelnou), rattachée à la France par le traité des Pyrénées (1659) et correspondant approximativement à la vallée du Tech, de sa source jusqu'à Céret.

| Montferrer | |

Vue générale de Montferrer. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Pyrénées-Orientales |

| Arrondissement | Céret |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Haut Vallespir |

| Maire Mandat |

Jean-Marie Gourgues 2020-2026 |

| Code postal | 66150 |

| Code commune | 66116 |

| Démographie | |

| Gentilé | Montferrerois, Montferreroises |

| Population municipale |

186 hab. (2019 |

| Densité | 8,5 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 42° 26′ 17″ nord, 2° 34′ 02″ est |

| Altitude | 854 m Min. 308 m Max. 1 608 m |

| Superficie | 21,95 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Amélie-les-Bains-Palalda (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton du Canigou |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.montferrer.fr |

| modifier |

|

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Tech, la rivière de Saint-Laurent, la rivière de la Fou et par deux autres cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (« le Tech ») et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Montferrer est une commune rurale qui compte 186 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 883 habitants en 1806. Elle fait partie de l'aire d'attraction d'Amélie-les-Bains-Palalda. Ses habitants sont appelés les Montferrerois ou Montferreroises.

Les gorges de la Fou servent de limite entre les communes de Montferrer et de Corsavy. Le lieu est particulièrement remarquable : sur une longueur d'environ deux kilomètres, les gorges atteignent une profondeur de 250 mètres, se resserrant parfois jusqu'à ne pas dépasser la largeur d'un mètre entre les deux parois. Malheureusement les gorges sont actuellement interdites au public: entre 300 et 600 mètres cubes de roche se sont détachés de la paroi rendant la visite du lieu dangereuse. Selon une étude réalisée, il faudrait entre 18 et 24 millions d'euros pour remettre en état les gorges.

Géographie

Localisation

La commune de Montferrer se trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie[I 1].

Elle se situe à 40 km à vol d'oiseau de Perpignan[1], préfecture du département, à 16 km de Céret[2], sous-préfecture, et à 10 km d'Amélie-les-Bains-Palalda[3], bureau centralisateur du canton du Canigou dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[I 1]. La commune fait en outre partie du bassin de vie d'Amélie-les-Bains-Palalda[I 1].

Les communes les plus proches[Note 1] sont[4] : Corsavy (3,3 km), Le Tech (3,6 km), Serralongue (4,6 km), Arles-sur-Tech (5,9 km), Saint-Laurent-de-Cerdans (7,0 km), Prats-de-Mollo-la-Preste (8,2 km), Montbolo (8,9 km), Lamanère (9,5 km).

Sur le plan historique et culturel, Montferrer fait partie du Vallespir, ancienne vicomté (englobée au Moyen Âge dans la vicomté de Castelnou), rattachée à la France par le traité des Pyrénées (1659) et correspondant approximativement à la vallée du Tech, de sa source jusqu'à Céret[5].

Géologie et relief

La commune est classée en zone de sismicité 4, correspondant à une sismicité moyenne[7].

Hydrographie

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[8]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[9].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[8].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[11] complétée par des études régionales[12] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Le Tech-Edf », sur la commune du Tech, mise en service en 1956[13] et qui se trouve à 3 km à vol d'oiseau[14],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 010,6 mm pour la période 1981-2010[15]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Perpignan », sur la commune de Perpignan, mise en service en 1924 et à 40 km[16], la température moyenne annuelle évolue de 15,4 °C pour la période 1971-2000[17], à 15,7 °C pour 1981-2010[18], puis à 16,1 °C pour 1991-2020[19].

Milieux naturels et biodiversité

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 5]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : « le Tech »[21], d'une superficie de 1 467 ha, hébergeant le Barbeau méridional qui présente une très grande variabilité génétique dans tout le bassin versant du Tech. Le haut du bassin est en outre colonisé par le Desman des Pyrénées[22].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Une ZNIEFF de type 2[Note 6] est recensée sur la commune[23] : « le Vallespir » (47 344 ha), couvrant 18 communes du département[24].

Urbanisme

Typologie

Montferrer est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7],[25],[I 2],[26].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Amélie-les-Bains-Palalda, dont elle est une commune de la couronne[Note 8]. Cette aire, qui regroupe 6 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 3],[I 4].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (92,4 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (90,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (74,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (18,1 %), zones agricoles hétérogènes (7,6 %)[27].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Voies de communication et transports

La ligne 531 du réseau régional liO relie la commune à la gare de Perpignan depuis Prats-de-Mollo-la-Preste.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Montferrer est vulnérable à différents aléas naturels : inondations, climatiques (grand froid ou canicule), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité moyenne). Il est également exposé à deux risques particuliers, les risques radon et minier[28],[29].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par crue torrentielle de cours d'eau du bassin du Tech[30].

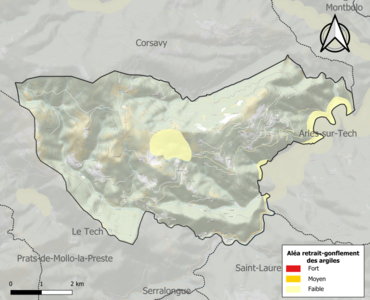

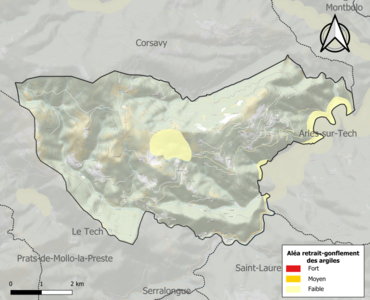

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont soit des mouvements liés au retrait-gonflement des argiles, soit des glissements de terrains, soit des chutes de blocs, soit des effondrements liés à des cavités souterraines[31]. Une cartographie nationale de l'aléa retrait-gonflement des argiles permet de connaître les sols argileux ou marneux susceptibles vis-à-vis de ce phénomène[32]. L'inventaire national des cavités souterraines permet par ailleurs de localiser celles situées sur la commune[33].

Ces risques naturels sont pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais d'un plan de prévention des risques inondations et mouvements de terrains[34].

Carte des zones inondables.

Carte des zones inondables. Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Risque particulier

La commune est concernée par le risque minier, principalement lié à l’évolution des cavités souterraines laissées à l’abandon et sans entretien après l’exploitation des mines[35].

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Toutes les communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Montferrer est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[36].

Toponymie

Le nom Montferrer est un mot catalan[37] et vient du latin Mons Ferratus, le « mont de fer », peut-être en référence au mont Canigou, riche en minerai de fer ou symboliquement à la force du château. Le nom ancien de la paroisse est Mollet.

Histoire

Origine

La grotte de Can Pey, à l'ouest des gorges de la Fou a révélé un intéressant gisement du néolithique final et du premier âge du fer.

La première mention historique remonte à l'an 927 : un nommé Teobald fait don à l'abbesse de Sant Joan de Ripoll de terres qu'il possède à Mollet, au lieu-dit Super Keiros[38]. L'église est pour sa part mentionnée en 938.

Le château feodal

La date exacte de sa construction nous fait défaut et a été construit sur une crete qui descend du pic de la souque vers l'est du village duquel il est assez éloigné.

De ce château qui en 1850 était déjà en très mauvais il ne reste plus rien.

La seigneurie de Montferrer

La seigneurie de Mollet-Montferrer appartient aux vicomtes de Castelnou. Un château est bâti sans doute au XIIIe siècle Ses vestiges sont situés un peu au Nord sur la colline qui surplombe la localité actuelle et qui a donné lieu à une petite agglomération sous le phénomène d'incastellamento. Du château, il ne reste que des ruines, les pierres ayant servi à la construction de certaines maisons du village.

On trouve des mentions de personnes portant le nom de Montferrer, sans que l'on puisse savoir s'ils appartiennent à un lignage noble du lieu. Il existe un autre Montferrer dans l'Alt Urgell, d'où est sans doute issu Guillaume-Arnaud de Montferrer, évêque d'Urgell en 1092-1095. On a ainsi mention de Pierre de Montferrer, vivant en 1215, d'Arnaud de Montferrer, chanoine prêchant d'Elne en 1233-1242, et de Bernard de Montferrer, qu'il fonde un bénéfice dans l'église de Thuir en 1273.

Au XIIe siècle une église est construite de style roman : elle est de nos jours parfaitement conservée. Les maisons bâties autour par la suite forment le village définitif. Elle conserve le nom ancien de Mollet.

À partir de la fin du XIIIe siècle, la seigneurie de Montferrer est confiée à un cadet des vicomtes de Castelnou. Le , le roi Sanche Ier d'Aragon confirme à Dalmau II de Castelnou les droits de justice sur Montferrer. On peut voir dans l'église du village son tombeau, ainsi qu'à sa femme Béatrice et leur fils Pierre. La seigneurie est héritée par Bérenger, petit-fils de Dalmau, qui la vend au roi pour payer ses créanciers.

Elle est ensuite achetée par le chevalier Perpinyà Blan. Son fils Pierre Blan en hérite à son tour. Sa fille Éléonore épouse Jean de Pontos : Montferrer change à nouveau de mains au profit de la famille Pontos pour peu de temps. Leur fille Catherine la reçoit en dot lors de son mariage avec Jean III de Banyuls, qui prend le nom de Banyuls de Montferrer. La famille de Banyuls conserve Montferrer jusqu'au . À cette date, Thomas Ier de Banyuls de Montferrer, baron de Nyer, s'est tellement endetté qu'il doit le vendre au profit de Jean Vilansosa, chirurgien à Barcelone. Mais la population de Montferrer préfère Thomas, aussi se cotise-t-elle pour lui permettre de racheter la seigneurie au fils de Jean Vilansosa pour 3 000 ducats, ce qui est fait le .

Thomas Ier de Banyuls de Montferrer exerce un commandement militaire et civil à Huesca, c'est son fils François III de Banyuls de Montferrer qui s'occupe des terres. Or il est à nouveau harcelé par ses créanciers et doit vendre Montferrer une nouvelle fois le à Louise Guanter, veuve d'un notaire de Prats de Mollo. Le , Louis XIII roi de France nomme Thomas II de Banyuls de Montferrer, petit-fils du précédent Thomas, procureur royal des comtés du Roussillon et de Cerdagne. Celui-ci en profite alors pour racheter la seigneurie de Montferrer à la famille de Guanter en . À partir de cette date, la seigneurie ne change plus de mains.

Le marquisat de Montferrer

En , Louis XIV érige Montferrer en marquisat. Mais le possesseur de la seigneurie, Charles Ier de Banyuls de Montferrer, est en fuite en Espagne car il a pris la tête de la conspiration de Villefranche, pour une autonomie catalane et contre les Français. À la suite de cette conspiration, le château médiéval de Mollet de la famille de Banyuls de Montferrer est rasé sur ordre du roi sous la supervision de Vauban afin qu'il ne puisse plus servir de refuge à d'éventuels insoumis. La femme de Charles de Banyuls de Montferrer, Thomasine née de Ardena y Aragon, fille du comte d’Ille devient donc la première marquise de Montferrer.

Charles Ier de Banyuls de Montferrer et Thomasine meurent sans postérité. Le frère cadet de Charles, François III de Banyuls de Montferrer, obtient de Louis XIV que le marquisat de Montferrer lui revienne ainsi que sur ses descendants[39].

Peu avant la Révolution française, Joseph de Banyuls de Montferré (1723-1801), 4e marquis de Montferrer, choisit de se retirer dans son fief de Millepetit dans l'Aude et laisse la gestion de ses fiefs roussillonnais à son fils aîné Raymond-Antoine qui est élu député de la noblesse aux États Généraux. Ce dernier émigre en 1791 et se bat en tant que contre-révolutionnaire. Il devient le 5e marquis de Montferré[40] à la mort de son père en 1801. Lorsqu'il revient en France en 1807, Montferrer a été entretemps déclaré bien national et été revendu à de multiples acquéreurs. L'Ancien Régime, les privilèges, la féodalité : tout a été aboli. La famille conserve néanmoins le patronyme et le titre de marquis de Montferré. Elle reste aussi liée à son ancien fief comme en témoignent les deux plaques apposées dans la nef de l'église à la mémoire du comte Jacques de Montferré et du vicomte Raymond de Montferré, deux descendants morts pour la France en 1915.

La commune de Montferrer

Politique et administration

Canton

La commune de Montferrer est incluse en 1790 dans le canton de Prats-de-Mollo. Elle est transférée dès 1793 au canton d'Arles dont elle fait encore partie jusqu'à la disparition de ce canton en 2015[41],[42]. Depuis les élections ayant suivi la réforme de 2014, elle fait partie du canton du Canigou.

Administration municipale

Liste des maires

Population et société

Démographie ancienne

La population est exprimée en nombre de feux (f) ou d'habitants (H).

Notes :

- 1720 : pour Montferrer et Leca (hameau réuni à Corsavy en 1790 ;

- 1774 : pour Montferrer et Leque.

Démographie contemporaine

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[46]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[47].

En 2019, la commune comptait 186 habitants[Note 9], en diminution de 1,06 % par rapport à 2013 (Pyrénées-Orientales : +3,73 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

| selon la population municipale des années : | 1968[49] | 1975[49] | 1982[49] | 1990[49] | 1999[49] | 2006[50] | 2009[51] | 2013[52] |

| Rang de la commune dans le département | 142 | 116 | 130 | 110 | 133 | 144 | 146 | 147 |

| Nombre de communes du département | 232 | 217 | 220 | 225 | 226 | 226 | 226 | 226 |

Enseignement

Manifestations culturelles et festivités

Santé

Sports

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 79 ménages fiscaux[Note 10], regroupant 165 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 15 100 €[I 5] (19 350 € dans le département[I 6]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 7] | 13,5 % | 10,4 % | 7,8 % |

| Département[I 8] | 10,3 % | 12,9 % | 13,3 % |

| France entière[I 9] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 116 personnes, parmi lesquelles on compte 64,7 % d'actifs (56,9 % ayant un emploi et 7,8 % de chômeurs) et 35,3 % d'inactifs[Note 11],[I 7]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département, alors qu'en 2008 la situation était inverse.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction d'Amélie-les-Bains-Palalda, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 2],[I 10]. Elle compte 26 emplois en 2018, contre 25 en 2013 et 30 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 67, soit un indicateur de concentration d'emploi de 38,7 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 46,3 %[I 11].

Sur ces 67 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 21 travaillent dans la commune, soit 31 % des habitants[I 12]. Pour se rendre au travail, 88,1 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 4,5 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 7,5 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 13].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

18 établissements[Note 12] sont implantés à Montferrer au [I 14]. Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 33,3 % du nombre total d'établissements de la commune (6 sur les 18 entreprises implantées à Montferrer), contre 30,5 % au niveau départemental[I 15].

Agriculture

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 8 | 12 | 6 | 5 |

| SAU[Note 13] (ha) | 743 | 872 | 278 | 213 |

La commune est dans les « Vallespir et Albères », une petite région agricole située dans le sud du département des Pyrénées-Orientales[54]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 14] sur la commune est l'élevage porcin[Carte 3]. Cinq exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 15] (huit en 1988). La superficie agricole utilisée est de 213 ha[56],[Carte 4],[Carte 5].

Culture locale et patrimoine

Monument et lieux touristiques

- L'église Sainte-Marie de Montferrer (

Classé MH (1922)) est dédiée à la Vierge de l'Assomption. À nef unique et à abside semi-circulaire, elle a été construite entre le XIe et le XIIIe siècle, en utilisant tout ou partie d'un édifice précédent bâti au Xe siècle. Le portail avec une archivolte à plusieurs voussures s'appuie sur deux colonnes à chapiteaux de marbre. Le clocher-tour est orné de baies géminées à deux étages. L'église conserve un sarcophage du XIVe siècle (Dalmau II de Castelnou, son épouse Béatrix et son fils Père), quelques pièces d'orfèvrerie, ainsi que le retable du maître-autel (XVIIIe siècle). Plusieurs de ses objets sont référencés dans la base Palissy.

Classé MH (1922)) est dédiée à la Vierge de l'Assomption. À nef unique et à abside semi-circulaire, elle a été construite entre le XIe et le XIIIe siècle, en utilisant tout ou partie d'un édifice précédent bâti au Xe siècle. Le portail avec une archivolte à plusieurs voussures s'appuie sur deux colonnes à chapiteaux de marbre. Le clocher-tour est orné de baies géminées à deux étages. L'église conserve un sarcophage du XIVe siècle (Dalmau II de Castelnou, son épouse Béatrix et son fils Père), quelques pièces d'orfèvrerie, ainsi que le retable du maître-autel (XVIIIe siècle). Plusieurs de ses objets sont référencés dans la base Palissy. - Fontaine dédiée à Sainte-Marie, située à proximité de l'église.

- L'église Saint-Luc.

Au nord du village et à environ 800 mètres de celui-ci, se dressent les ruines du château de Mollet, précédées par une tour elle aussi ruinée. En 1674, Charles de Banyuls de Montferrer, fils aîné de Thomas II de Banyuls de Montferrer, prend la tête de la conspiration de Villefranche. Éventé, celui-ci parvient à fuir à Barcelone tandis qu'il est condamné à mort par contumace. En représailles, le château de Mollet est rasé sous la supervision de Vauban afin qu'il ne puisse plus servir de refuge à d'éventuels insoumis.[réf. nécessaire]

Personnalités liées à la commune

- Thomas Ier de Banyuls de Montferrer.

- Thomas II de Banyuls de Montferrer.

- Raymond de Banyuls de Montferré.

Culture populaire

- Chanson

- El capellà de Montferrer, chanson populaire[57]

Héraldique

|

Blason | Fascé de gueules et d'or de six pièces Timbre: Couronne de marquis Supports: Deux chimères affrontées à la tête de bouc, aux ailes de dragons déployées, au corps de sirène Cimier: Chauve-souris aux ailes étendues et posée de front Terrasse: Lévrier passant |

|---|---|---|

| Détails | Inspiré des armes des marquis de Montferrer. Celles-ci étant déjà utilisées pour la commune de Nyer, la famille ayant été « baron de Nyer » avant d'être « marquis de Montferrer », les couleurs ont été remplacées par celles de la Catalogne, mais les supports, couronne, cimier et terrasse ont été conservés. |

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes des Pyrénées-Orientales

- Famille de Banyuls de Montferré

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

- Montferrer sur le site de l'Institut géographique national

- Site de Jean Tosti

- Site de l’histoire du Roussillon

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[10].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[20].

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[55].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Montferrer » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Amélie-les-Bains-Palalda » (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Montferrer » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Montferrer » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Montferrer » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Montferrer » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Montferrer et Perpignan », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Montferrer et Céret », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Montferrer et Amélie-les-Bains-Palalda », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Montferrer », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 227-228.

- Carte IGN sous Géoportail

- « Plan séisme » (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Le Tech-Edf - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Montferrer et Le Tech », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Le Tech-Edf - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Montferrer et Perpignan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Montferrer », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101478 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Montferrer », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « le Vallespir » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), chapitre 1 - Liste des risques par commune.

- « Les risques près de chez moi - commune de Montferrer », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Montferrer », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Plans de Préventions des Risques naturels - Base de données actualisée à septembre 2020 », sur georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 3 - chapitre Risque minier.

- « cartographie des risques d'inondations du tri de perpignan/saint-cyprien », (consulté le )

- (ca)(fr)Institut d’Estudis Catalans, Université de Perpignan, Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord, Barcelone, (lire en ligne).

- Sobrequers, sans doute l'actuel mas Sobraquès

- Titre d’érection de Montferrer en marquisat

- L’usage a entretemps modifié l'orthographe du patronyme Montferrer en Montferré

- Jean-Pierre Pélissier, Paroisses et communes de France : dictionnaire d'histoire administrative et démographique, vol. 66 : Pyrénées-Orientales, Paris, CNRS, , 378 p. (ISBN 2-222-03821-9).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Liste des maires sur MairesGenWeb

- Préfecture des Pyrénées-Orientales, Liste des maires élus en 2008, consultée le 22 juillet 2010

- « Résultats municipales 2020 à Montferrer », sur lemonde.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- Michel de La Torre, Pyrénées-Orientales : Le guide complet de ses 224 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », (ISBN 2-7399-5066-7).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Montferrer - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- (ca) Jordi Pere Cerdà, Cants populars de la Cerdanya i del Rosselló, Barcelone, Editorial Mediterrània, , 181 p. (ISBN 978-84-9979-533-1).

- Portail des communes de France

- Portail des pays catalans

- Portail des Pyrénées

- Portail des Pyrénées-Orientales

На других языках

[de] Montferrer

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Montferrer

Montferrer (French pronunciation: [mɔ̃fɛʁe] (listen)) is a commune in the Pyrénées-Orientales department in southern France.- [fr] Montferrer

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии