world.wikisort.org - France

Lamanère Écouter est une commune française située dans le sud du département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Elle possède la particularité d’être la commune la plus méridionale, la plus au Sud, de la France continentale. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Vallespir, ancienne vicomté (englobée au Moyen Âge dans la vicomté de Castelnou), rattachée à la France par le traité des Pyrénées (1659) et correspondant approximativement à la vallée du Tech, de sa source jusqu'à Céret.

Pour les articles homonymes, voir Lamanère (homonymie).

| Lamanère | |

Vue du village. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Pyrénées-Orientales |

| Arrondissement | Céret |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Haut Vallespir |

| Maire Mandat |

Gisèle Juanole 2020-2026 |

| Code postal | 66230 |

| Code commune | 66091 |

| Démographie | |

| Gentilé | Lamanérois, Lamanéroises |

| Population municipale |

57 hab. (2019 |

| Densité | 2,4 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 42° 21′ 40″ nord, 2° 31′ 16″ est |

| Altitude | Min. 667 m Max. 1 554 m |

| Superficie | 23,83 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton du Canigou |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par la Lamanère, la rivière del Castell, Torrent du Corral et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Lamanère est une commune rurale qui compte 57 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 816 habitants en 1851. Ses habitants sont appelés les Lamanérois ou Lamanéroises.

Géographie

Localisation

La commune de Lamanère se trouve dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie et est frontalière avec l'Espagne (Catalogne)[I 1].

Elle se situe à 48 km à vol d'oiseau de Perpignan[1], préfecture du département, à 24 km de Céret[2], sous-préfecture, et à 18 km d'Amélie-les-Bains-Palalda[3], bureau centralisateur du canton du Canigou dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[I 1]. La commune fait en outre partie du bassin de vie d'Amélie-les-Bains-Palalda[I 1].

Les communes les plus proches[Note 1] sont[4] : Serralongue (5,1 km), Prats-de-Mollo-la-Preste (5,9 km), Le Tech (5,9 km), Saint-Laurent-de-Cerdans (8,1 km), Montferrer (9,5 km), Coustouges (10,7 km), Corsavy (12,8 km), Arles-sur-Tech (14,2 km).

Sur le plan historique et culturel, Lamanère fait partie du Vallespir, ancienne vicomté (englobée au Moyen Âge dans la vicomté de Castelnou), rattachée à la France par le traité des Pyrénées (1659) et correspondant approximativement à la vallée du Tech, de sa source jusqu'à Céret[5].

Géologie et relief

La commune est classée en zone de sismicité 4, correspondant à une sismicité moyenne[7].

Hydrographie

Le village est situé à la confluence de la rivière de Lamanère et de son affluent sur la rive droite la rivière d'El Taix (ou Teix).

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[8]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s'agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des relief[9].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[8].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[11] complétée par des études régionales[12] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Serralongue », sur la commune de Serralongue, mise en service en 1985[13] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[14],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,5 °C et la hauteur de précipitations de 1 033,8 mm pour la période 1981-2010[15]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Perpignan », sur la commune de Perpignan, mise en service en 1924 et à 48 km[16], la température moyenne annuelle évolue de 15,4 °C pour la période 1971-2000[17], à 15,7 °C pour 1981-2010[18], puis à 16,1 °C pour 1991-2020[19].

Milieux naturels et biodiversité

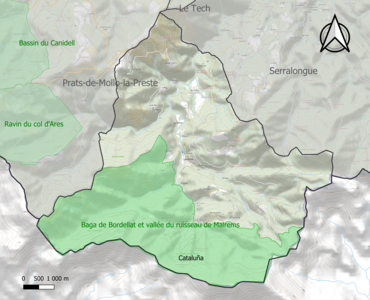

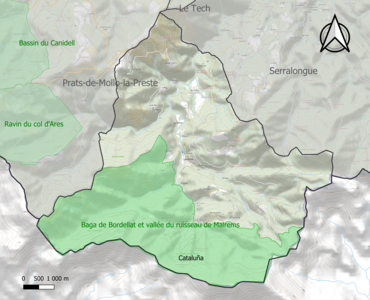

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 5] est recensée sur la commune[20] : le « Baga de Bordellat et vallée du ruisseau de Malrems » (952 ha)[21] et une ZNIEFF de type 2[Note 6],[20] : « le Vallespir » (47 344 ha), couvrant 18 communes du département[22].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Lamanère.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Lamanère est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7],[23],[I 2],[24]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 3],[I 4].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (96 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (93,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (75,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (20,6 %), prairies (4 %)[25].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Voies de communication et transports

La seule route permettant de se rendre à Lamanère est la route départementale D44, en provenance de Serralongue, au nord.

Risques majeurs

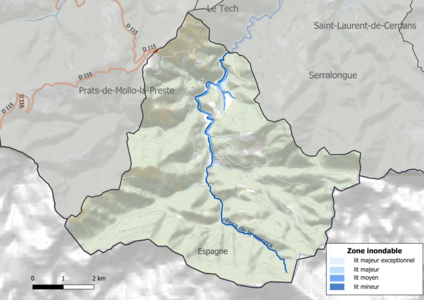

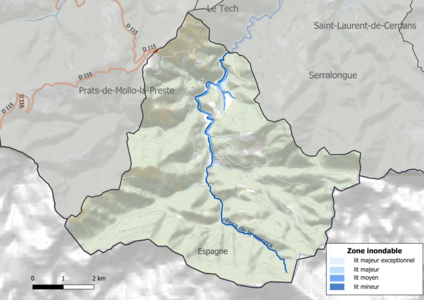

Le territoire de la commune de Lamanère est vulnérable à différents aléas naturels : inondations, climatiques (grand froid ou canicule), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité moyenne). Il est également exposé à deux risques particuliers, les risques radon et minier[26],[27].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par crue torrentielle de cours d'eau du bassin du Tech[28].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont soit des mouvements liés au retrait-gonflement des argiles, soit des glissements de terrains, soit des chutes de blocs, soit des effondrements liés à des cavités souterraines[29]. Une cartographie nationale de l'aléa retrait-gonflement des argiles permet de connaître les sols argileux ou marneux susceptibles vis-à-vis de ce phénomène[30]. L'inventaire national des cavités souterraines permet par ailleurs de localiser celles situées sur la commune[31].

Ces risques naturels sont pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais d'un plan de prévention des risques inondations et mouvements de terrains[32].

Carte des zones inondables.

Carte des zones inondables. Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Carte des zones d'aléa retrait-gonflement des argiles.

Risque particulier

La commune est concernée par le risque minier, principalement lié à l’évolution des cavités souterraines laissées à l’abandon et sans entretien après l’exploitation des mines[33].

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Toutes les communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Lamanère est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[34].

Toponymie

La première mention du nom pourrait être villa Menera de Bassegoda (1225) à une époque où le territoire dépendrait alors du château de La Roca de Bassegoda. Mais cette mention pourrait aussi être en fait une référence aux mines de Bassegoda, situées à quelques kilomètres plus au sud-est, à Albanyà. De manière plus certaine, une famille dite de La Menera est mentionnée du XIIIe siècle au XIVe siècle[35]. Le nom est aussi attesté dans un texte de 1427, qui cite le lloch appellat La Menera[36].

En catalan, le nom de la commune est La Menera[37].

Le nom catalan été francisé de manière erronée par confusion du premier -e de menera avec un -a neutre et par agglutination de l'article et du nom[38].

Menera serait issu du celtique *meina, puis du gallo-roman *mena, terme désignant le minerai. Plus tard, mener prend le sens de mine et menera est utilisé pour un ensemble de mines, puisque la région produisait à la fois du fer, du plomb, du cuivre et de la houille. Le nom a alors été utilisé à la fois pour la localité et pour la rivière[38].

Il s'agit d'une formation toponymique catalane francisée par la suite, dont le radical men- représente une variante du terme mina « mine », suivi du suffixe -eria, d'origine latine -aria[39], d'où le sens global de « la minière », c'est-à-dire « l'endroit où il y a une mine »[36]. Menera a donc la même origine que le mot catalan mineria qui signifie l'« art d'exploiter des mines »[40],[41].

- Panneaux à l'entrée du village

- Lamanère commune la plus au sud de France

Histoire

Dépendant du territoire de Serralongue, Lamanère est au Moyen Âge inféodé aux seigneurs de Cabrenç, eux-mêmes vassaux des vicomtes de Castelnou. Après la Révolution française, Lamanère devient une commune en 1790[42].

Politique et administration

Administration municipale

Le conseil municipal de Lamanère comprend sept membres, avec deux adjoints et quatre conseillers municipaux en plus du maire[43].

Liste des maires

Population et société

Démographie ancienne

La population est exprimée en nombre de feux (f) ou d'habitants (H).

Note : 1730 : comptée avec Serralongue.

Démographie contemporaine

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[47]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[48].

En 2019, la commune comptait 57 habitants[Note 8], en augmentation de 21,28 % par rapport à 2013 (Pyrénées-Orientales : +3,73 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

| selon la population municipale des années : | 1968[51] | 1975[51] | 1982[51] | 1990[51] | 1999[51] | 2006[52] | 2009[53] | 2013[54] |

| Rang de la commune dans le département | 170 | 161 | 185 | 211 | 199 | 196 | 204 | 208 |

| Nombre de communes du département | 232 | 217 | 220 | 225 | 226 | 226 | 226 | 226 |

Enseignement

Manifestations culturelles et festivités

- Fête patronale : ;

- Fête communale : dimanche et lundi de Pentecôte[55].

Santé

Il n'y a pas de médecin à Lamanère. Les plus proches sont situés à Prats-de-Mollo-la-Preste ou Saint-Laurent-de-Cerdans[56].

Sports

Le village de Lamanère est le point de départ de nombreuses randonnées dans les environs[57], ainsi que d'une course en montagne annuelle de 17 km qui a lieu au mois de juin[58].

Économie

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 5] | 13,5 % | 17,9 % | 25 % |

| Département[I 6] | 10,3 % | 12,9 % | 13,3 % |

| France entière[I 7] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 22 personnes, parmi lesquelles on compte 83,3 % d'actifs (58,3 % ayant un emploi et 25 % de chômeurs) et 16,7 % d'inactifs[Note 9],[I 5]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui de la France et du département.

La commune est hors attraction des villes[Carte 2],[I 8]. Elle compte 12 emplois en 2018, contre 10 en 2013 et 7 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 14, soit un indicateur de concentration d'emploi de 88,8 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 39,6 %[I 9].

Sur ces 14 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 8 travaillent dans la commune, soit 60 % des habitants[I 10]. Pour se rendre au travail, 66,7 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 6,7 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 26,7 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 11].

Activités

Peut-être déjà connues durant l'Antiquité, les mines d'argent, de fer, de cuivre et d'étain de Lamanère sont mentionnées et exploitées dès le XIIIe siècle[35]. L'exploitation du fer, du cuivre et du plomb a perduré jusqu'au début du XXe siècle[42].

Comme dans plusieurs villages des environs, il y avait jadis à Lamanère une importante activité de production d'espadrilles. Le dernier fabricant a fermé en 1981[42].

Seule l'activité agricole a subsisté, avec notamment encore quelques éleveurs de bovins présents sur la commune[42].

Culture locale et patrimoine

Monuments et lieux touristiques

- Les Tours de Cabrenç se trouvent à la limite des communes de Serralongue et Lamanère.

- Église Sainte-Christine de Lamanère, église romane.

- Église Saint-Sauveur de Lamanère, autre église romane, paroissiale, dans le centre du village.

- Fontaine de 1779.

- Pont en dos d'âne de 1858.

- Arbre de la liberté, planté en 1830.

- L'église Saint-Sauveur au centre du village.

- L'église Sainte-Christine.

- Les tours de Cabrenç.

Personnalités liées à la commune

Héraldique

|

Les armes peuvent se blasonner ainsi : Écartelé, au premier d'or à quatre pals de gueules, au second d'azur à un Saint-Sauveur bénissant de sa dextre et tenant un globe dans sa senestre, le tout d'or, au troisième d'azur à une boussole d'argent, l'aiguille partie de même et de gueules, le gueules pointant vers le Sud indiqué par la capitale de sable S, au quatrième d'or à une entrée de mine au naturel ouverte de sable surmontée d'un fusil contourné aussi au naturel. |

|---|

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes des Pyrénées-Orientales

- Liste des anciennes communes des Pyrénées-Orientales

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

- www.ign.fr Lamanère sur le site de l'Institut géographique national (en cache)

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[10].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Lamanère » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Lamanère » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans les Pyrénées-Orientales » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Lamanère » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Lamanère et Perpignan », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Lamanère et Céret », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Lamanère et Amélie-les-Bains-Palalda », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Lamanère », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 227-228.

- Institut cartographique de Catalogne, « Visualisateur cartographique Vissir » (consulté le ).

- « Plan séisme » (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Serralongue - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Lamanère et Serralongue », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Serralongue - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Lamanère et Perpignan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Perpignan - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Lamanère », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Baga de Bordellat et vallée du ruisseau de Malrems » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « le Vallespir » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), chapitre 1 - Liste des risques par commune.

- « Les risques près de chez moi - commune de Lamanère », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Lamanère », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Plans de Préventions des Risques naturels - Base de données actualisée à septembre 2020 », sur georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Pyrénées-Orientales », sur le site de la préfecture, édition 2017 (consulté le ), partie 3 - chapitre Risque minier.

- « cartographie des risques d'inondations du tri de perpignan/saint-cyprien », (consulté le )

- Jean Sagnes (dir.), Le pays catalan, t. 2, Pau, Société nouvelle d'éditions régionales, , 579-1133 p. (ISBN 2904610014).

- Site de Jean Tosti

- (ca)(fr)Institut d’Estudis Catalans, Université de Perpignan, Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord, Barcelone, (lire en ligne).

- Lluís Basseda, Toponymie historique de Catalunya Nord, t. 1, Prades, Revista Terra Nostra, , 796 p..

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 380b.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : Tome 2, Formations non-romanes, dialectales, vol. 2, Librairie Droz, , 2e éd., 676 p. (ISBN 978-2-600-00133-5, lire en ligne)p. 1350.

- http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=mineria

- Site officiel, section La Menera, Village le Plus au Sud de la France continentale !

- Site officiel de la commune, section Conseil municipal

- Fabricio Cardenas, « Maires nommés en février 1874 dans les Pyrénées-Orientales », sur Vieux papiers des Pyrénées-Orientales, (consulté le ).

- [PDF] « Liste des maires du département des Pyrénées-Orientales à la suite des élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 », sur http://la-clau.net.

- https://www.midilibre.fr/elections/resultats/pyrenees-orientales_66/lamanere_66230

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- Michel de La Torre, Pyrénées-Orientales : Le guide complet de ses 224 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », (ISBN 2-7399-5066-7).

- Recherche de médecins sur le site des Pages jaunes.

- Site officiel, section Randonnée

- Site officiel, section Course de montagne

- Portail des communes de France

- Portail des pays catalans

- Portail des Pyrénées

- Portail des Pyrénées-Orientales

На других языках

[de] Lamanère

Lamanère ist eine französische Gemeinde mit 57 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Pyrénées-Orientales in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Céret und zum Kanton Le Canigou.[en] Lamanère

Lamanère (French pronunciation: [lamanɛʁ] (listen); Catalan: La Menera) is a commune in the Pyrénées-Orientales department in southern France.- [fr] Lamanère

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии