world.wikisort.org - France

Lourdes est une ville et une commune française située dans l'ouest du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans l’ancien comté de Bigorre, comté historique des Pyrénées françaises et de Gascogne.

Pour les articles homonymes, voir Lourdes (homonymie), sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes et apparitions mariales de Lourdes.

Cet article possède un paronyme, voir Lourde (Haute-Garonne).

| Lourdes | |

Vue générale de Lourdes et de son sanctuaire marial depuis le château fort. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hautes-Pyrénées |

| Arrondissement | Argelès-Gazost |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées |

| Maire Mandat |

Thierry Lavit 2020-2026 |

| Code postal | 65100 |

| Code commune | 65286 |

| Démographie | |

| Gentilé | Lourdais, Lourdaises |

| Population municipale |

13 132 hab. (2019 |

| Densité | 355 hab./km2 |

| Population agglomération |

16 848 hab. (2019) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 05′ 42″ nord, 0° 02′ 56″ ouest |

| Altitude | Min. 343 m Max. 960 m |

| Superficie | 36,94 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Lourdes (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Lourdes (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Cantons de Lourdes-1 et de Lourdes-2 |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | lourdes.fr |

| modifier |

|

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le gave de Pau, le Mouscle, le Nès, le ruisseau des Graves et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : trois sites Natura 2000 (les « gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets) », la « tourbière et lac de Lourdes » et « granquet-Pibeste et Soum d'Ech »), un espace protégé (le « Gave de Pau ») et neuf zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Lourdes est une commune urbaine qui compte 13 132 habitants en 2019. Elle est dans l'agglomération de Lourdes et fait partie de l'aire d'attraction de Lourdes. Ses habitants sont appelés les Lourdais ou Lourdaises.

Centre de pèlerinage catholique depuis les supposées apparitions de la Vierge Marie en 1858, elle accueille chaque année 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde entier selon le secrétariat général du sanctuaire marial de Lourdes[1], dont environ 60 000 malades et invalides. C'est le quatrième lieu de pèlerinage marial catholique en fréquentation après le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe de Mexico, la cathédrale-basilique Notre-Dame-d'Aparecida au Brésil et le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima au Portugal[2].

Avec un parc hôtelier de plus de 12 000 chambres et près de 22 200 lits pour 144 hôtels[3] (pour un total de 14 361 habitants en 2021), Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France, après Paris[4], mais troisième en nombre d'hôtels après Nice.

Géographie

Description

- 1Carte dynamique

- 2Carte Openstreetmap

- 3Carte topographique

Lourdes se situe au pied des Pyrénées, dans la région historique de Bigorre, sur le gave de Pau, au sud-ouest de Tarbes. Le sanctuaire se situe vers l'ouest, à la sortie de la ville en suivant le gave de Pau.

La ville s'est bâtie autour d'un piton rocheux sur lequel a été construit le château et dans une cuvette glaciaire issue du creusement opéré par le glacier dit d'Argelès ou du gave de Pau, lors de la dernière phase de la glaciation de Wurm (50 000 à 12 000 BP), puis par le gave lui-même après la fonte du glacier. Le sud de la cuvette est dominé par les massifs calcaires karstiques, à dolines et cavités, du pic du Jer et du Béout, séparés par la vallée du gave.

Le centre-ville, dominé par l'éperon calcaire du château fort, offre en plusieurs endroits les marques des anciennes carrières de pierre de Lourdes. Les grottes des Sarrazins (800 m de développement), et les grottes du Loup dans le massif qui domine le sanctuaire témoignent de cet état karstique soumis aux influences glaciaires[5].

Au nord, on trouve des traces de l'expansion maximale de ce glacier qui divergea en plusieurs langues autour du site de Lourdes après s'être heurté à des reliefs préglaciaires[6] : le lac de Lourdes en particulier avec sa zone humide classée Natura 2000[7] mais aussi la tourbière dite de Biscaye ou de Poueyferré et celle du Monge, qui ont été le support de travaux fondateurs de palynologie glaciaire[8], ainsi que des arcs morainiques périphériques qui offrent des dépôts rocheux visibles, vers Peyrouse à l'ouest, Bartrès au nord-ouest, et au-dessus de la lande de Sarsan qui domine la ville au nord-est, vers Bourréac, face à la chaîne de montagne.

Cet ancien bassin glaciaire est aujourd'hui très largement occupé par la ville tout en constituant un carrefour de communication entre les différentes vallées qui y débouchent. Par son creusement, le gave a contribué au partage de cet espace en deux étages, celui de la ville basse qui est celui du sanctuaire, des hôtels et des commerces qui les entourent, et celui de la ville haute dont la vie est celle d'une ville moyenne, la deuxième en nombre d'habitants au niveau départemental, marquée par un flux touristique et de passage important.

- Le Gave de Pau

- Nouvel espace vert créé au début de l'année 2020. Il est situé sur la gauche du pont Saint-Michel, derrière un hôtel restaurant

- Sur la droite, les principaux monuments de la ville sont gravés sur des panneaux en fer

Communes limitrophes

La commune de Lourdes est composée de deux territoires distincts séparés d'environ 300 mètres par la commune de Poueyferré, au niveau du lieu-dit Artigau : au nord, l'enclave de la forêt de Mourle et au sud, la ville de Lourdes proprement dite. La commune est limitrophe du département des Pyrénées-Atlantiques, de par cette enclave.

Hydrographie

La commune est dans le bassin de l'Adour, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[10]. Elle est drainée par le gave de Pau, le Mouscle, le Nès, le ruisseau des Graves, un bras du Gave de Pau, L'Arboucau, le Bédat, le Rieutord, le ruisseau Blanc, le ruisseau carrérasse, le ruisseau d'Aberède, le ruisseau de Baratchelé, le ruisseau de Daillas, le ruisseau de Limon et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 43 km de longueur totale[11],[Carte 1].

Le gave de Pau, d'une longueur totale de 192,8 km, prend sa source dans la commune de Gavarnie-Gèdre et s'écoule vers le nord-ouest. Il traverse la commune et se jette dans l'Adour à Saint-Loubouer, après avoir traversé 88 communes[12].

Le Mouscle, d'une longueur totale de 14,6 km, prend sa source dans la commune et s'écoule d'est en ouest. Il traverse la commune et se jette dans le gave de Pau à Montaut[13].

Le Nès, d'une longueur totale de 15,7 km, prend sa source dans la commune de Beaucens et s'écoule vers le nord. Il traverse la commune et se jette dans le gave de Pau à Lugagnan, après avoir traversé 7 communes[14].

Climat

La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et en service de 1881 à 2011 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[15]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 1,5 | 2,3 | 4,5 | 6,3 | 9,9 | 13,1 | 15,1 | 15,2 | 12,4 | 9,4 | 4,8 | 2,3 | 8,1 |

| Température moyenne (°C) | 6,3 | 7,3 | 10 | 11,7 | 15,3 | 18,4 | 20,6 | 20,7 | 18 | 14,6 | 9,6 | 7 | 13,3 |

| Température maximale moyenne (°C) | 11 | 12,3 | 15,4 | 17,1 | 20,7 | 23,8 | 26,1 | 26,3 | 23,7 | 19,8 | 14,4 | 11,6 | 18,5 |

| Record de froid (°C) date du record |

−18,2 18.01.1940 |

−16,5 11.02.1956 |

−12 12.03.1883 |

−4,9 11.04.1938 |

−3,8 19.05.1935 |

1 08.06.1884 |

0,5 20.07.1974 |

1,5 02.08.1942 |

−0,1 30.09.1936 |

−4 30.10.1962 |

−9,9 26.11.1942 |

−17 18.12.1933 |

−18,2 1940 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

24,7 03.01.1982 |

27 20.02.1998 |

30 17.03.1947 |

32 27.04.1947 |

34,6 12.05.1945 |

41 11.06.1931 |

39,9 20.07.1989 |

40,5 26.08.10 |

37 03.09.05 |

34 04.10.04 |

28 01.11.1999 |

26 03.12.1985 |

41 1931 |

| Précipitations (mm) | 135,1 | 109,5 | 120,7 | 149,9 | 139,6 | 103,9 | 82,5 | 87,1 | 94,9 | 121,9 | 145,5 | 136,1 | 1 426,7 |

Urbanisme

Typologie

Lourdes est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[16],[17],[18]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lourdes, une agglomération intra-départementale regroupant 13 communes[19] et 16 848 habitants en 2019, dont elle est ville-centre[20],[21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lourdes, dont elle est la commune-centre[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 45 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[22],[23].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (55,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (55 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (46,9 %), zones urbanisées (15,3 %), prairies (11 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (8 %), zones agricoles hétérogènes (6,2 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (5,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (3,1 %), terres arables (2,9 %), eaux continentales[Note 3] (1,2 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,2 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Voies de communication et transports

La ville est aisément accessible par :

- l'A64 depuis la sortie Tarbes-Ouest (no 12) et la RN 21, qui est, en grande partie, en 2×2 voies jusqu'à Lourdes ;

- l' A62 ;

- A65 ;

- A64 par la sortie Soumoulou (no 11) et l'ancienne route nationale 117 actuelle RD 817), l'ancienne route nationale 640 actuelle RD 940), en 1×1 voie jusqu'à Lourdes.

La sortie no 12 (Tarbes-Ouest) dessert aussi les quartiers ouest de Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Vic-en-Bigorre, plusieurs stations de sports d'hiver et d'été, ainsi que l'aéroport international de Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

Lourdes est desservie par un réseau de bus dénommé TLP Mobilités. Trois lignes circulent sur la commune et est reliée à de nombreuses villes et de stations de ski du département comme Tarbes, Argelès-Gazost, Cauterets ou Gavarnie par les cars des lignes intermodales d'Occitanie, gérés par la région Occitanie, ou par la ligne 805 du Réseau interurbain des Pyrénées-Atlantiques.

La ville est desservie par la gare de Lourdes, desservie : par le TGV, relation Paris-Montparnasse - Bordeaux-Saint-Jean - Tarbes ; par des trains Intercités, relations : Toulouse-Matabiau - Hendaye et Bordeaux-Saint-Jean - Tarbes ; et par des trains Intercités de nuit, relations : Paris-Austerlitz - Tarbes et Genève-Cornavin - Tarbes - Hendaye (le week-end et en période estivale), ainsi que par des trains TER Occitanie, relations : Toulouse-Matabiau - Muret - Saint-Gaudens - Montréjeau - Tarbes - Lourdes - Pau, et par des trains TER Nouvelle-Aquitaine, relations : Tarbes - Pau - Bayonne - Hendaye. Des trains de pèlerins en provenance de différentes régions de France ou d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, de République tchèque, etc.

Lourdes est desservie par l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées situé à 15 minutes au nord par la RN21.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Lourdes est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité moyenne). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[25]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[26].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Lourdes, un TRI qui ne faisait pas partie des 18 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne[27] mais qui a été défini dans le cadre du deuxième cycle de la Directive Inondation (2016-2021). Il se concentre sur la seule commune de Lourdes et concerne l’aléa de débordement du gave de Pau. La crue historique du 18 juin 2013 a occasionné des dégâts importants sur l’arrondissement d’Argelès Gazost[28],. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[29]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1988, 1993, 1997, 1999, 2009, 2012, 2013, 2014, 2018, 2021 et 2022[30],[25].

Lourdes est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2020-2029. Le précédent couvrait la période 2007-2017. L’emploi du feu est régi par deux types de réglementations. D’abord le code forestier et l’arrêté préfectoral du , qui réglementent l’emploi du feu à moins de 200 m des espaces naturels combustibles sur l’ensemble du département. Ensuite celle établie dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, qui interdit le brûlage des déchets verts des particuliers. L’écobuage est quant à lui réglementé dans le cadre de commissions locales d’écobuage (CLE)[31]

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des mouvements de sols liés à la présence d'argile et des tassements différentiels[32].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 25 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (44,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 3 217 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 583 sont en en aléa moyen ou fort, soit 18 %, à comparer aux 75 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[33],[Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[34].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999 et 2013[25].

Risque technologique

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une route à fort trafic, une ligne de chemin de fer et une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[35].

Toponymie

Une des premières mentions connues de Lourdes date de 983, lors de la fondation de l'abbaye de Saint-Pé, où Garcie-Arnaud donne la troisième partie du marché lourdais (tertiam partem mercati Lurdensis)[36]. Par la suite nous avons entre 1114 et 1130 : lo senhor de Lorda[37] ; puis 1163-1185 : Petro comiti Bigorrensi in castro de Lorda[38] ; 1216 : castel de Lourda[39] ; c.1250 : al castet de Lorda[40] ; 1682 la ville de Lorde[41] ; 1757 Lourde[42] ; 1800 - Le s final de Lourdes n'apparait que vers la fin du XVIIIe siècle[43].

Il a été noté dès 1698 Lorde, oppid. Aquitaniae, Lapurdum[44] ; or le nom de Lapurdum a été appliqué à Bayonne (le Labourd) jusqu'au XIe siècle et également à la ville de Lourdes. Lapurdum se lit dans la Notice d'Antonin, écrite au IIIe siècle et qui concerne plus particulièrement Bayonne[45].

Origine légendaire du nom

L'origine de la ville de Lourdes s'illustre certes d'une légende. Cependant, il faut remarquer que celle-ci ne remonte qu'en 1118. Il s'agit d'une chronique du moine irlandais, Marfin, et redécouverte au XVIIe siècle[46]. L'histoire demeure donc légende et non critique. Voilà cette légende y compris plusieurs variantes :

- Lourdes tirerait son nom ainsi que son blason du temps de Charlemagne : un Sarrasin du nom de Mirat aurait pris la ville puis y aurait subi un siège de la part de l’empereur en 778. Un jour, un aigle volant au-dessus du château et tenant dans ses serres une énorme truite argentée, la fit soudain tomber au milieu des Maures assiégés. Mirat jeta la truite par-dessus les remparts. Charlemagne crut alors que les Sarrasins avaient assez de vivres pour soutenir encore longtemps le siège et décida de lever le camp. Toutefois Turpin, l'évêque du Puy-en-Velay, proposa alors un marché à Mirat : il pourrait garder la ville à condition de rendre les armes à la Vierge. Mirat accepta et, en posant les armes devant la vierge noire du Puy-en-Velay, il décida de prendre le nom de Louerda (la rose en arabe), en l'honneur de la Vierge aux roses[46]. L'Histoire est inspirée de la légende Dame Carcas à Carcassonne[47].

Pour consulter le texte intégral en français de Marfin, voir aussi La voie Charlemagne à la fin (annexe II).

Le Dictionnaire toponymique des communes des Hautes Pyrénées de Michel Grosclaude et Jean-François Le Nail[48] livre des informations de référence et des dénominations historiques de la ville reproduites ci-après :

- tertiam partem mercati Lurdensis,, latin (entre 1022-1036, cartulaire de Saint Pé) ;

- Lorda, Lorde (XIIe s., cartulaire de Bigorre) ;

- Lorde, la biela de Lorda (vers 1200-1230, ibid.) ;

- Lurdum, latin, (1259, procès Bigorre) ;

- apud Lordam, latin, (1284, procès Bigorre) ;

- Lorde (1338, Livre vert Bénac) ;

- De Lurda, (1342, Pouillé Tarbes ; 1379, procuration Tarbes) ;

- Lorda, (1429, censier de Bigorre) ;

- Lourde, (de 1770 à 1815, carte de Cassini).

Les auteurs Dauzat et Rostaing envisagent une origine latine possible dans Lurida (villa) rattachée au cognomen latin Luridus[49], toutefois pour Grosclaude et Le Nail le toponyme est d'origine inconnue, vraisemblablement prélatin.

On notera que la lettre s est absente dans les dénominations historiques citées. La forme Lourde, sans s, est la forme courante jusqu'au début du XIXe siècle comme on peut le constater sur une carte de Cassini établie sous le premier Empire[42], le nom de la ville y figure sous cette forme (de même que Tarbes sous la forme Tarbe). Voir l'image ci-contre. L'adjonction du s final est donc récente.

La prononciation locale figurée est ['lourdo].

En gascon graphie classique, la ville se nomme Lorda.

Saints patrons

- Saint Pierre, le à Lourdes ville,

- Saint Martin, le pour le hameau de Saux[50],

- Tous les saints, le , pour le hameau d'Anclades[50].

Sobriquet

Le surnom des Lourdais était Ets peirers (les tailleurs de pierre)[51], à cause des nombreuses carrières qui s'y trouvaient et qui donnaient une forme particulière de marbre gris appelée pierre de Lourdes.

Histoire

En France et internationalement, Lourdes est la cité mariale par excellence. C'est un centre mondial de pèlerinages dont l'histoire a commencé en . « Pourtant, avant 1858, il y a un autre Lourdes »[52]. Le site de Lourdes, au carrefour de plusieurs vallées, surnommé le « verrou du Lavedan », a en effet une histoire largement documentée, couvrant toutes les époques du Paléolithique à nos jours, et dont la connaissance est essentielle à celle de ce secteur pyrénéen.

Le nouveau Lourdes est né avec les pèlerinages. Tant sur les plans religieux que sociétal et économique, le sujet est majeur. L'histoire de Lourdes fait donc l'objet d'un article détaillé auquel le lecteur est invité à se reporter, dans lequel ont été reproduits les éléments d'histoire contenus dans le présent article et dans lequel ils sont maintenus, provisoirement et dans leur version initiale.

Préhistoire

Favorablement situé entre plusieurs vallées, le site de Lourdes est habité depuis la Préhistoire : des traces d'occupation (dont des outils, des bijoux, des tessons de céramique et des sépultures) ont été découvertes, entre autres, dans la grotte des Espélugues[53]. Le musée d'archéologie nationale date le « cheval de Lourdes », une figurine de 7,3 cm de long taillée dans de l'ivoire de mammouth, de 13 000 ans avant notre ère, soit la période du Magdalénien au Paléolithique supérieur[54].

Dans les grottes Arrouza, les traces d'occupation sont datées du Néolithique et de l'âge du bronze[55]. Des fouilles plus importantes permettraient probablement de mettre au jour des traces conséquentes de l'habitat protohistorique sur le territoire de Lourdes[56].

A la sortie nord-ouest de la ville, on peut remarquer, sur le bord de la route RD 940 (quartier Biscaye), un imposant bloc dressé en calcaire, la "Peyre-Crabère" ("pierre de chèvre"). Incliné, il mesure plus de trois mètres de hauteur. Le site est classé depuis le 6 avril 1943. Pour J. K. Huysmans qui rapporte la légende, ce bloc serait une femme pétrifiée pour s'être retournée alors que le lac de Lourdes était soulevé par la colère divine (analogie avec la femme de Loth changée en statue de sel pour s'être retournée vers Sodome)[57]. Cette pierre dressée est-elle un menhir authentique datant du néolithique ? En l'absence de fouilles à sa base, il subsiste encore des doutes sur sa nature de monument mégalithique. Il pourrait en effet s'agir d'un simple "bloc erratique". Il resterait néanmoins à expliquer son érection, sans compter le fait que la région ne manque pas de monuments mégalithiques véritables (Bartrès, Poueyferré, etc.). Ce bloc a très longtemps servi de borne limitrophe pour la commune de Lourdes.[source insuffisante]

Antiquité et haut Moyen Âge

L'histoire ancienne de Lourdes reste peu connue en raison du faible nombre de fouilles entreprises sur le site de la ville jusqu'à récemment. En effet, les travaux d'urbanisme déclenchés par le pèlerinage n'ont pas toujours été précédés de fouilles préventives, ce qui a probablement causé la destruction de nombreux vestiges[58].

L'oppidum du château est vraisemblablement occupé dès le Ier siècle av. J.-C.[59]. Des pans de murailles romaines ont d'ailleurs été découverts lors des travaux effectués par le génie militaire au château au XIXe siècle. À cette occasion, plusieurs fragments lapidaires (morceaux de statue, fragments d'autel) ont été mis au jour[58]. De même, à l'est de l'oppidum, la place Peyramale a livré des vestiges antiques à deux occasions.

Entre 1904 et 1907, lors de la démolition de l'ancienne église paroissiale Saint-Pierre, des substructions appartenant à un temple dédié aux Tutelles (divinités des eaux) ont été découvertes, accompagnées de fragments de céramiques et de trois autels votifs remployés dans les fondations de l'ancienne abside[60]. Cet édifice avait été ensuite remplacé par une église paléochrétienne (au Ve siècle) détruite par un incendie, comme l'atteste la calcination des pièces découvertes[61]. Une nécropole, dont l'étendue n'a pas pu être mesurée, entourait le lieu de culte. Des traces de celle-ci ont été dégagées au pied du château, ce qui fait penser qu'elle s'étendait jusqu'au pied de l'oppidum[61]. Les sarcophages, dont la datation et la chronologie sont délicates à établir, ont pour partie été entreposés à l'entrée du château[62].

En 1990, l'aménagement du parking de la place a, de nouveau, nécessité des fouilles préventives. Une voie urbaine datée du Ier siècle av. J.-C. ou du début du Ier siècle (as de Nîmes découvert sur place) et orientée nord-sud a été dégagée. Des traces d'ornières croisant cette trajectoire ont été mises au jour, laissant penser à la présence d'une autre voie, perpendiculaire (est-ouest), ce qui a amené les spécialistes à se demander si Lourdes ne s'était pas développée au croisement de deux itinéraires antiques. Certains attribuent d'ailleurs Lourdes à l'Oppidum Novum mentionné dans l'Itinéraire d'Antonin, mais les preuves archéologiques manquent. De plus, les données toponymiques accusant la présence de deux axes respectivement est-ouest et nord-sud, de même que la découverte de ce temple des Tutelles, montrent bien que Lourdes s'est développée autour d'un carrefour routier[63].`

Lourdes manque considérablement de documents écrits au regard du Haut Moyen Âge. L'occupation par les Arabes au VIIIe siècle est parfois mentionnée, mais sans sources[64]. L'histoire célèbre liée à Charlemagne apparut en fait en 1118, dans une chronique du moine irlandais, Marfin[46], alors que ni Vita Karoli Magni ni Gesta Karoli Magni, les deux principaux documents sûrs au IXe siècle, ne mentionnait le siège de Lourdes[46]. La légende de laquelle il existe plusieurs variantes explique cependant l'origine de nom de commune ainsi que celle du blason[65],[66].

Moyen Âge

Au Moyen Âge, Lourdes et son château sont le siège du comte de Bigorre[67]. Avec la croisade des Albigeois, le château, considéré comme un des verrous de la province, est disputé entre différentes factions. Il passe sous la domination des comtes de Champagne, également rois de Navarre, puis entre les mains des rois de France sous Philippe le Bel, pour être ensuite livré aux Anglais en 1360 pendant la guerre de Cent Ans, et ce jusqu'au début du XVe siècle. Ils surent d'ailleurs profiter de la situation stratégique de la ville et de son marché[68].

En effet, située au carrefour de deux axes de communication majeurs (vers l'Espagne au sud, vers Toulouse à l'est et l'Atlantique à l'ouest), la ville abrite un marché d'assez grande importance protégé par le comte[Note 4]. Ce marché fait encore référence au XIVe siècle, et reste donc une source de revenus importante pour celui qui se rend maître du château[69].

Pendant la guerre de Cent Ans, Pierre Arnaud de Béarn tient pour le roi d'Angleterre le château de Lourdes, ainsi que toute la Bigorre et le Lavedan. Après 1374 son frère en devient le capitaine, mais son territoire est réduit à la zone montagneuse. Jean tient le château de Lourdes jusqu'en , où, après un dur siège du parti du roi de France et en l'absence de secours anglais, il vend cher sa reddition et disparaît. Jean de Béarn fut un chef routier de grande réputation ; à partir de Lourdes il écumait le Sud-Ouest[70].

La ville médiévale se dresse à l'est du château et est ceinte de murailles (dont il ne reste que la Tour de Garnavie). Elle compte environ 150 feux vers le XIIIe siècle, et 243 au début du XVe siècle[69].

De la Renaissance à la Révolution

La ville va traverser les crises des XVIe siècle et XVIIe siècle. L'église paroissiale est détruite lors des guerres de religion[71], comme l'abbaye de Saint-Pé-de-Bigorre toute proche[72]. Cependant, Lourdes sait tirer profit de sa situation. Elle est, entre autres, une étape sur la « route des bains » de Barèges, dont les sources servent à soigner les soldats blessés et malades[73]. Le château reste un important lieu stratégique, « verrou du Lavedan »[74]. La population est en augmentation au XVIIIe siècle, malgré les famines et épidémies[75]. 2 315 habitants en 1696[75], 1 189 habitants en plus entre 1730 et 1772[76]. Mais les crises ramènent la population à 2 300 environ à l'aube de la Révolution[77].

Vers 1755, la population est composée d'environ 40 % d'agriculteurs, de 40 % d'artisans (secteur dominé par le textile) et 8,5 % de carriers (ardoise et tailleurs de pierres) et d'ouvriers du bâtiment, plus environ 13 % de services (marchands, santé, etc.)[78]. Dans les années qui suivent, l'agriculture va perdre de l'importance face aux « fonctions urbaines », qui bénéficient surtout à l'artisanat dont l'effectif augmente[79]. La paix signée avec l'Espagne entraîne la perte de l'intérêt stratégique du château, qui devient une prison. En 1788, il est d'ailleurs question de supprimer la garnison du château, formée par des invalides, et qui est défendue par une supplique envoyée à Louis XVI[74].

Durant la Révolution, la ville est tenue de fournir du matériel et des vivres à l'armée révolutionnaire du fait de sa position stratégique. Elle compte alors 2 741 habitants. Avec la création du département des Hautes-Pyrénées en 1790, Lourdes demande à être le siège du chef-lieu du nouveau district du Gave, l'un des cinq que compte le département. Cependant, Argelès-Gazost lui est préférée de par sa position stratégique à l'intérieur du Lavedan. Le reste des fonctions (dont le tribunal) sont installées à Lourdes[80]. La ville fournit ensuite de nombreux volontaires aux armées lors des guerres révolutionnaires[81]. Le danger est important en 1793 lors de la guerre avec l'Espagne et la menace d'invasion par le Lavedan, non avérée[82]. La paix est signée en 1795 et entraîne la démilitarisation du château, qui abrite de nouveau une garnison d'invalides à partir de 1797[83].

XIXe siècle et vie actuelle

Durant la première moitié du XIXe siècle, la ville est un bourg agricole où se pratique l'élevage des porcs. Des carrières de pierre y sont exploitées. La population est évaluée à 4 000 habitants en 1843[84].

En 1858, Bernadette Soubirous dit qu'une Dame Blanche (qui bientôt se définira à elle par les mots « Que soy era Immaculada Councepciou » - « Je suis l'Immaculée Conception », ce que l'on considère comme une désignation de la Vierge Marie identifiée à sa propre conception) lui est apparue à plusieurs reprises dans la petite grotte de Massabielle, en bordure du gave de Pau à l'ouest de la ville[85]. Une ferveur de plus en plus grande s'empare des habitants des environs qui viennent se recueillir devant la grotte qui, peu à peu, prend l'allure d'une chapelle, mais seule Bernadette dit « voir » la Vierge[86]. Devant l'afflux massif de fidèles et de curieux, le maire, Anselme Lacadé, interdit temporairement l'accès à la grotte en la fermant par une barrière en bois, retirée début sous la pression populaire et l'intervention de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III et fervente catholique. En 1862, les apparitions sont reconnues officiellement par Bertrand-Sévère Laurence, évêque de Tarbes[87]. Si le Bureau des constatations dans le sanctuaire est chargé d'accueillir les dossiers et que, depuis 1858, plus de 7 000 guérisons y aient été accumulées, 69 furent formellement déclarées miraculeuses par l'Église[88]. Le 69e miracle est reconnu en 2013 par l'évêque de Pavie, après cinq réunions du bureau des constatations médicales de Lourdes de 1989 à 2010 ayant comporté un vote unanime, et suivies de l'aval du comité médical international de Lourdes en 2011[89]. Le 70e miracle est reconnu le [90] : la guérison de Sœur Bernadette Moriau, en 2008, est « inexpliquée, dans l’état actuel des connaissances scientifiques », selon le Comité médical international de Lourdes. Atteinte d’une grave invalidité et alors âgée de 69 ans, Sœur Bernadette Moriau avait recouvré, en 2008, toutes ses facultés physiques après un pèlerinage à Lourdes (Hautes-Pyrénées).[réf. nécessaire]

Les travaux du sanctuaire débutent la même année. Une première chapelle est remplacée par la Basilique de l'Immaculée-Conception en contrebas de laquelle sera ensuite construite la Basilique Notre-Dame-du-Rosaire afin d'accueillir les pèlerins de plus en plus nombreux[91]. Elles sont toutes deux situées au-dessus de la grotte. Une partie de la ville est déclarée « cité mariale » par l'Église, entre le gave, le sanctuaire et le château[92]. La municipalité de Lourdes, sous la pression des autorités religieuses et malgré l'opposition locale, élargit les rues de la ville médiévale et trace le boulevard de la Grotte (1879-1881) menant au sanctuaire en contournant le château par le nord. Les terrains sont alors lotis, avec construction de boutiques et d'hôtels pour accueillir les pèlerins[93]. Le tramway de Lourdes est mis en service en 1899 et facilite l'accès de la gare de Lourdes à la Grotte ou au funiculaire du pic du Jer. À la fin du XIXe siècle, Lourdes se dote d'une nouvelle église paroissiale, l'église du Sacré-Cœur. L'ancienne, dédiée à saint Pierre, est rasée en 1904. Son mobilier est transféré au château[94]. Enfin dans les années 1950 est construite l'immense basilique souterraine dédiée au pape saint Pie X. Actuellement, Lourdes est l'un des plus grands pèlerinages catholiques du monde au même titre que Fátima, Rome, Częstochowa et Guadalupe. Le pape Jean-Paul II est venu deux fois en pèlerinage à Lourdes (en 1983 et 2004). Du au , plus de 9 millions de pèlerins se sont rendus à Lourdes pour célébrer le jubilé du « 150e anniversaire des Apparitions ». À cette occasion, le pape Benoît XVI s'est rendu dans le sanctuaire en .

Après la révolution française de 1789, le comté de Bigorre est incorporé dans le nouveau département des Hautes-Pyrénées, Lourdes devient donc chef-lieu de canton en 1790 mais pas sous-préfecture, fonction qui échoira à la commune d'Argelès-Gazost située plus en profondeur dans la vallée. Ce canton est ensuite divisé en 1973 pour former les deux cantons de Lourdes-Est et de Lourdes-Ouest.

La ville est le siège de la communauté de communes du Pays de Lourdes. Elle est le pôle de l'aire urbaine et du pays de même nom. En , la fermeture du tribunal de Lourdes est annoncée par la garde des sceaux[95].

Le site est victime de graves inondations en , puis à nouveau en [96].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Rattachements administratifs

La commune se trouve depuis 1942 dans l'arrondissement d'Argelès-Gazost du département des Hautes Pyrénées.

Elle était de 1793 à 1974 le chef-lieu d'un unique canton de Lourdes, année ou celui-ci est scindé entre les cantons de Lourdes-Est et de Lourdes-Ouest[97]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune est depuis 2014 le bureau centralisateur des cantons de Lourdes-1 et Lourdes-2.

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées.

Intercommunalité

Lourdes était membre de la communauté de communes du Pays de Lourdes, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé fin 2002 et auquel la commune avait transféré un certain nombre de ses compétences, dans les conditions déterminées par le code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre des dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du , qui prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum de 15 000 habitants, cette intercommunalité a fusionné avec ses voisines pour former, le , la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées dont est désormais membre la commune.

Tendances politiques et résultats

Lors du second tour des élections municipales de 2014 dans les Hautes-Pyrénées, la liste DVG menée par Josette Bourdeu obtient la majorité des suffrages exprimés, avec 3 754 voix (49,11 %, 25 conseillers municipaux élus dont 18 communautaires), devançant les listes menées respectivement par[98] :

- Jean-Pierre Artiganave, maire sortant (UMP-UDI, 3 249 voix, 42,50 %, 7 conseillers municipaux élus dont 5 communautaires) ;

- Claude Heintz (FN, 640 voix, 8,37 %, 1 conseiller municipal et communautaire élu).

Lors de ce scrutin, 30,19 % des électeurs se sont abstenus.

Lors du second tour des Élections municipales de 2020 dans les Hautes-Pyrénées, la liste DVG menée par Thierry Lavit obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, avec 3 078 voix (59,77 %, 27 conseillers municipaux élus dont 7 communautaires), devançant largement la liste DVD mené par Sylvain Peretto — qui bénéficiait de la fusion des listes du 1er tour menées par Bruno Vinuale, Stéphanie Lacoste et Anjelika Omnes — avec 2 071 voix (40,22 %, 6 conseillers municipaux élus dont 2 communautaires). Lors de ce scrutin marqué par la pandémie de Covid-19 en France, les listes menées par la maire sortante Josette Bourdeu et par Christian Agius se sont retirées, et 46,61 % des électeurs se sont abstenus[99],[100],

Liste des maires

Distinctions et labels

En 2010, la commune de Lourdes a été récompensée par le label « Ville Internet @@ »[112].

Politique de développement durable

La ville s’est engagée dans une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21 en 2005[113].

Coopération internationale

POL – Częstochowa, Pologne[réf. nécessaire]

POL – Częstochowa, Pologne[réf. nécessaire]

Équipements et services publics

Enseignement

La commune compte[Quand ?] les établissements d'enseignement et de formation suivants[réf. nécessaire] :

- Écoles maternelles :

- École maternelle Darrespouey, 10, rue Darrespouey

- École maternelle Lannedarré, 43 a, chemin Lannedarré

- École maternelle du Lapacca, 48, rue de Langelle

- École maternelle Ophite, Cité de l'Ophite, 2, bd d'Espagne

- École maternelle privée Monseigneur-Méricq, 14, rue Rouy

- École maternelle privée de Soum de Lanne, rue des 3-Croix

- Écoles élémentaires

- École d'Anclades, fermée en 2018 en raison de son faible effectif[114]

- École élémentaire du Lapacca, 2, rue des Martyrs-de-la-Déportation ;

- École publique Honoré-Auzon, 17, rue de Langelle ;

- École Immaculée de Soum, 2, rue des 3-croix (établissement privé) ;

- École Massabielle, 7, rue de Langelle (établissement privé).

- Collèges et lycées :

- Lycée-collège public de Lourdes, à La Serre de Sarsan, 6, rue Saint-Exupery.

- Lycée professionnel de tourisme, hôtellerie, restauration de l'Arrouza, 28 bd Roger-Cazenave[115].

- Lycée-collège privé Peyramale-Saint Joseph, 13, av. Joffre.

- Entrée du lycée et du collège publics de La Serre de Sarsan.

- Bâtiments du complexe scolaire de La Serre de Sarsan.

- Lycée-collège privé Peyramale-Saint-Joseph.

- Centre d'étude des langues

Centre d'étude des langues international et Laboratoire de Langues, 4, chaussée du Bourg. Ce centre dépend de la CCI de Tarbes et des Hautes Pyrénées[116].

Santé

Centre Hospitalier de Lourdes (établissement public).

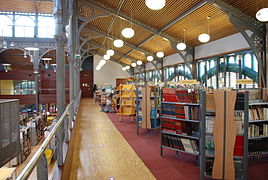

Culture

- La médiathèque[117] de la communauté de communes du Pays de Lourdes : aménagée dans une moitié du bâtiment des Halles dont l'architecture métallique et les verrières du XIXe siècle ont été très bien mises en valeur, elle offre des conditions très agréables de découverte et de lecture d'ouvrages. Cet endroit est devenu un lieu incontournable du Lourdes de la ville haute. Il est à découvrir, place du Champ-Commun, malgré la discrétion de sa signalisation. Il y a deux entrées, la principale sur la façade nord des Halles, l'autre sur la façade sud.

L'espace artistique de la médiathèque propose tout au long de l'année une programmation axée sur une ligne artistique : le mot et l'image. Cet espace dédié à de nouvelles formes d'expressions artistiques ouvre à la création contemporaine par le biais d'expositions, rencontres, conférences et ateliers en direction des publics. Pour affirmer cette ouverture sur les arts actuels, la médiathèque, dans le cadre de la loi du 1 % artistique, a acquis une sculpture de l'artiste néerlandaise Madeleine Berkhemer présente au cœur même de la médiathèque. La Cyberbase, dépendant elle aussi de la communauté de communes du Pays de Lourdes, est attenante à la précédente. Elle dispense une formation aux activités sur ordinateur et Internet[118].

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[119],[Note 5]

En 2019, la commune comptait 13 132 habitants[Note 6], en diminution de 10,33 % par rapport à 2013 (Hautes-Pyrénées : +0,31 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 24,1 %, soit un taux inférieur à la moyenne départementale (29,0 %). À l'inverse, le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (39,8 %) est supérieur au taux départemental (34,2 %).

En 2018, la commune comptait 5 825 hommes pour 7 385 femmes, soit un taux de 55,90 % de femmes, supérieur au taux départemental (51,91 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit :

Manifestations culturelles et festivités

Le Festival de Musique sacrée de Lourdes : ce festival annuel a lieu en avril. Il est organisé par l’Association pour le rayonnement artistique de Lourdes (ARAL)[122].

Sports et loisirs

Côté sport, la ville de Lourdes a été mise en valeur par son club de rugby, le Football club lourdais Hautes-Pyrénées, qui a évolué au plus haut niveau dans le championnat de Rugby à XV français au Stade Antoine-Béguère. Durant plusieurs années : le FC Lourdes fut à huit reprises champion de France de rugby à XV entre 1948 et 1968.

Lourdes a été de nombreuses fois le passage du Tour de France de par son statue idéale dans les Pyrénées avec ses dénivelés.

Lourdes est également un endroit important pour le VTT de descente, avec l'organisation de manches de coupe de France de VTT, ainsi que la première manche de la Coupe du monde de VTT 2015.

Économie

L'économie lourdaise se partage entre deux grands secteurs, celui dédié au tourisme et au pèlerinage d'une part et celui consacré aux activités commerciales et industrielles que l'on peut trouver dans toute ville moyenne de cette importance. L'économie locale a une caractéristique spéciale. En 2020, 95 % de sociétés lourdaises étaient individuelles ou familiales. De surcroît, si l'on comptait, en 2020, 140 commerces à Lourdes, 90 % d'activités étaient liées au sanctuaire et au tourisme. Aussi sa structure n'est-elle pas capable de résister aux crises économiques[123].

Commerce

En , la célèbre Chocolaterie Pailhasson a rouvert une boutique et un salon de thé près de l'ancienne maison Pailhasson (devenu aujourd'hui pharmacie), place Peyramale[124],[125].

En 2020, la pandémie du covid-19 touchait si profondément ce secteur de Lourdes que Bruno le Maire, ministre de l'économie, a visité la ville mariale le afin de rencontrer ses commerçants et hôteliers. Or, l'impact de la pandémie était tellement drastique que cette année-là, plus de 90 % de pèlerinages vers Lourdes furent annulés, ce qui ne fut jamais constaté. En outre, Lourdes perdait déjà 70 % de pèlerinages, prévus en 2021, à la fin de l'année 2020[123].

Activité hôtelière

Cet établissement serait devenu Hôtel Rouen, mais actuellement résidence personnelle. De nombreux hôtels de petite taille, surtout hôtels non classés, risquent de disparaître, manquant de moyen de modernisation.

L'essentiel de l'économie lourdaise repose sur l'activité touristique liée aux pèlerinages. Et cela date depuis l'arrivée des pèlerins qui avaient besoin de se loger sur place à proximité du sanctuaire.

Ce secteur reste très important, non seulement pour la région mais également en faveur de la France, quand bien même le nombre d'hôtels à Lourdes aurait tendance à diminuer depuis quelques années. Jusqu'en 2019, plus de la moitié des clients se composaient des pèlerins étrangers, qui voulaient venir à Lourdes, quelle que soit la situation. Or, on constate que de nombreux établissements n'ont pu reprendre leur activité après l'inondation catastrophique de 2013. En 2020, la ville ne comptait que 140 hôtels avec 9 600 chambres et 22 000 lits, après avoir subi sa diminution[123]. Une crise économique mondiale, prévue à partir de cette année-là, peut aggraver la difficulté dans ce secteur.

Cependant, en 2015, la ville se classe 2e ville française quant au nombre d'hôtels. La 1re place est attribuée à Paris[126].

Tendance

L'affluence atteint son maximum en août, pour l'Assomption, fête mariale.

Les établissements de Lourdes s'adaptent aux besoins des pèlerins. À la fin de l'année 2016, l'Atout France enregistrait 136 hôteliers à Lourdes alors que la ville de Nice comptait 150 établissements. La ville mariale manquait d'hôtel classé cinq étoiles (à Nice, 3 établissements) ; il y avait 19 hôtels avec quatre étoiles (37), 70 trois étoiles (60), 39 deux étoiles (42) et 8 une étoile (8)[127].

Au contraire de Nice, Lourdes se caractérise de nombreux établissements en grande taille, afin d'accueillir sans difficulté les pèlerins arrivant par trains, notamment trains italiens de malades. C'est la raison pour laquelle les chambres disponibles dépassent en nombre celles de Nice. D'autre part, il existe de petits hôtels dans le cadre familial, pour les pèlerins modestes et voulant un plus long séjour. Certains renoncèrent à la nouvelle classification de l'Atout France, qui n'est pas obligatoire. Car, afin de satisfaire ses critères, il faut des travaux, qui provoquent une augmentation des tarifs[128]. En conséquence, la composition des hôtels à Lourdes reste vraiment variée et compliquée. Cependant, les hôtels classés 3 étoiles restent une grande tendance à Lourdes, avec 13 642 lits de capacité, plus de la moitié du total.

Faute de rénovation, il n'est pas certain que les hôtels non classés subsistent lorsque les propriétaires prendront leur retraite. La diminution considérable des établissements entre 2009 et 2015 (de 208 à 169) peut s'expliquer ainsi. En perdant les hôtels les plus économiques, la concentration sur les hôtels 3 étoiles sera accélérée dans la ville mariale. La ville possède également quelques résidences de tourisme, l'une d'entre elles au moins misant sur une fréquentation par d'autres groupes que les pèlerins.

Mais il faut remarquer que la plupart des chambres à Lourdes (3 étoiles et 4 étoiles, 8 705 chambres, soit 18 254 lits), qui satisfont les critères de l'Atout France, sont capables d'offrir leur service spécifique à la clientèle handicapée.

Statistiques historiques

Chiffres clés 2015 fournis par l'office du tourisme de la ville de Lourdes[4] :

- Nombre de visiteurs par an :

- Lourdes accueille chaque année plus de 5 millions de visiteurs venus du monde entier dont 3 millions d’excursionnistes. En 2008, année exceptionnelle (150e anniversaire des Apparitions), on a dénombré environ 9 millions de visiteurs[129]. Entre 1949 et 2012, Lourdes a accueilli entre 2 et 6 millions de pèlerins chaque année, dont environ 50 000 à 60 000 malades chaque année[130].

- Saisonnalité :

- Normalement, les établissements à Lourdes accueillent les pèlerins avec sa grande capacité, de Pâques jusqu'à Toussaint alors qu'est habituelle la fermeture hivernale de la plupart des hôteliers. Mais il existe des exceptions, de sorte que les hôtels et les magasins ouvrent leurs portes. Il s'agit de la fête mariale de l'Immaculée Conception au et de l'anniversaire des Apparitions au . Pour le secteur commercial de Lourdes, ce dernier reste important. En effet, c'est une liturgie locale sans concurrence, qui fait venir de nombreux pèlerins dans le monde entier.

- Hébergements en 2015[4]

- La capacité totale d’accueil (hôtels, résidences, campings, hébergements collectifs) comptait 32 117 lits au total (33 700 lits en 2009), ce qui la place encore au 2e rang national après Paris[4].

- En 2015, il y existait 169 hôtels (208 hôtels en 2009), soit 24 067 lits (26 000 lits environ en 2009). La ville de Nice devint 2e rang en nombre d'établissements, comptant quasiment 200 établissements, Lyon troisième avec 15 000 chambres, et Lourdes pour le nombre de chambres est donc au 4ème rang hexagonal, avec dix mille chambres environ[131].

- 5 étoiles : 1 hôtel, soit 76 chambres avec 158 lits

- 4 étoiles : 14 hôtels, soit 2 057 chambres avec 4 612 lits

- 3 étoiles : 75 hôtels, soit 6 648 chambres avec 13 642 lits

- 2 étoiles : 40 hôtels, soit 1 626 chambres avec 3 379 lits

- 1 étoile : 8 hôtels, soit 212 chambres avec 535 lits

- hôtels non classés : 31 hôtels, soit 857 chambres avec 1 741 lits

- 9 résidences de tourisme, soit 653 appartements avec 2 018 lits (5 résidences comptant 360 appartements et environ 1 400 lits en 2008)

- 12 campings avec 723 emplacements (11 campings avec 2 407 personnes de capacité en 2008)

- 450 lits en meublés, gîtes et chambres d'hôtes classés ou labellisés (335 lits en 2008)

- 3 323 lits en hébergements en collectifs et hébergements spécifiques, à savoir maisons religieuses (3 549 lits en 2008)

- Fréquentation dans l'hôtellerie durant l'année 2015 en nombre de nuitées :

- 2 150 617 nuitées dont 1 319 227 nuitées étrangères

- taux d’occupation à l’année : 47 % (la fermeture annuelle cause ce taux si bas)

- Fréquentation durant l'année 2008 d'origine étrangère

- 2 789 573 nuitées étrangères dans l’hôtellerie

- 69 % de la fréquentation de l’hôtellerie lourdaise

- 96 % de la fréquentation étrangère de l’hôtellerie du département des Hautes-Pyrénées

- 71 % de la fréquentation étrangère de l’hôtellerie de la région Midi-Pyrénées.

- Premières nationalités séjournant dans l'hôtellerie en 2015[4]

France : 43 %

France : 43 % Italie : 22 %

Italie : 22 % Espagne : 7 %

Espagne : 7 % Royaume-Uni : 5 %

Royaume-Uni : 5 % Belgique : 4 %

Belgique : 4 % Allemagne : 3 %

Allemagne : 3 % États-Unis : 3 %

États-Unis : 3 % Pays-Bas : 2 %

Pays-Bas : 2 % Suisse : 2 %

Suisse : 2 %- D'autres pays : 9 %

- Durée de séjour : 3 nuits en moyenne (ce chiffre ne se changeait pas dans les années 2010)[4]

Restauration

On compte environ une centaine de restaurants de cuisine locale et internationale.

Objets et souvenirs religieux

Une librairie et une boutique de souvenirs se trouve à l'intérieur du sanctuaire, le commerce de souvenirs religieux est très développé à l'extérieur, le long de la rue de la Grotte et du boulevard de la Grotte en particulier.

On dénombrait en 2015, 220 magasins de souvenirs, dont un magasin pour 30 000 visiteurs environ (cela demeure problématique pour la rentabilité, car ce taux est inférieur à la moyenne de certains grands sites français comme Notre-Dame de Paris, le Mont Saint-Michel, la Cité de Carcassonne)[4].

Services touristique et non touristique

En 2020, on comptait une dizaine d'autocaristes à Lourdes, essentiellement en faveur des pèlerins[123].

Les commerces à caractère non touristique se situent, principalement, au niveau de la rue de la Grotte mais aussi, autour du Marcadal, de la halle et de la place Peyramale. Leur activité dépend aussi beaucoup des pèlerins[123].

Une vaste zone commerciale se déploie également de long de la RN 21 tandis que quelques grandes surfaces se situent près du quartier de l'Ophite.

Industries

Parmi les activités industrielles présentes sur Lourdes, on mentionnera plus particulièrement :

- l'usine SEB à la Serre de Sarsan, à Lourdes, spécialisée dans le petit électroménager avec un magasin d'usine ;

- SBM (Sciences et Bio Matériaux Lourdes), entreprise située sur la ZI du Monge, à Lourdes, spécialisée dans l'élaboration de biomatériaux pour la reconstruction osseuse ;

- les établissements Toupnot, à Lourdes, spécialisés dans les conserves de viande, notamment du corned-beef presque entièrement exporté ;

- AI2P/ PI (Atelier d'injection plastique des Pyrénées-Pyrénées Injection) entreprise située sur la zone de Saux, à Lourdes, spécialisée dans la fabrication de pièces techniques en matière plastique, pour l'électroménager en particulier.

- SMI (sud maintenance industrie) située sur la ZI du Monge, à Lourdes, est une entreprise de vente, SAV et Chaudronnerie.

- Infranor Electronics Sas Fabricant de matériel électronique à Lourdes.

Culture locale et patrimoine

Lourdes est le siège d'un important pèlerinage marial.

Lieux et monuments

Lourdes compte de nombreux musées, du secteur privé pour la plupart :

- Musée Pyrénéen établi dans les murs du château

- Musée de la Nativité : crèches animées par un son et lumière

- Musée de Lourdes : évoquant l'histoire de Lourdes depuis 1858 à nos jours

- Musée de cire : 18 scènes et 100 personnages en cire

- Musée du Petit Lourdes : promenade en pleine nature autour d'un Lourdes miniature en l'année 1858.

- Maison de Bernadette et sites familiaux des Soubirous. Au musée Bernadette, un diorama de 18 scènes présente la vie de Bernadette Soubirous et l'histoire des apparitions.

- Avant 1956 existait, sur le site actuel des hôtels du Panorama et Saint Sauveur, le dernier panorama français peint par Pierre Carrier-Belleuse, le panorama de Notre Dame de Lourdes. Cette toile est propriété de la ville de Lourdes depuis 2008.

Vieux Lourdes et château

Le château fort de Lourdes, tour à tour résidence principale du comte de Bigorre aux XIe siècle et XIIe siècle, passant de mains en mains aux XIIIe siècle et XIVe siècle, prison royale aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle puis musée pyrénéen (arts et traditions populaires des Pyrénées) à partir de 1921. Le vieux Lourdes se situe entre la rue Saint-Pierre et le château. Les petites ruelles et placettes ont été rénovées ou sont en cours de rénovation. Les façades ont pour la plupart été joliment restaurées.

Vestige des fortifications, la tour de Garnavie (déformation de Gavarnie) se dresse sur une petite placette au sud est du château. Il s'agit d'une tour quadrangulaire surmontée d'une bretèche. Elle est généralement datée du XIVe siècle et constitue le dernier vestige visible de l'enceinte de la ville (inscription à l'inventaire des Monuments historiques en 1946)[132]. On pourra également voir les différents bâtiments qui constituaient le patrimoine de la famille de Bernadette Soubirous : sa maison et le moulin de Boly propriété des Soubirous jusqu'en 1854, transformés en musées.

- Tour de Garnavie.

- Maison paternelle de sainte Bernadette.

- Pont Vieux.

Sanctuaire et la ville basse

- Le site du sanctuaire couvre 52 hectares, il a pour centre la grotte de Massabielle et la basilique Notre-Dame-du-Rosaire achevée en 1889, que surplombe la basilique de l'Immaculée-Conception. L'immense basilique Saint-Pie-X, inaugurée en 1958, œuvre tout en béton de l’architecte Pierre Vago, s’étend encore plus à l'écart sous terre. Le sanctuaire marial accueille chaque année plusieurs millions de pèlerins. Le dernier édifice construit est l'église Sainte-Bernadette.

- Entrée du sanctuaire, boulevard de la Grotte.

- Esplanade de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire.

- Porche de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire.

- Basiliques Notre-Dame-du-Rosaire et de l'Immaculée Conception, et gave de Pau.

- Lourdes 1994.

- Grotte de Massabielle

- L'Église catholique ukrainienne.

- Le Monastère des Carmélites (Carmel de Lourdes), fondé en 1876[133],[134].

- Le Centre Assomption de Lourdes était à l'origine la maison de Lourdes. En 1884, Marie-Eugénie Milleret achète la maison de Lourdes pour en faire un pensionnat où les nièces de Bernadette Soubirous feront leurs études[135].

- Le Petit Couvent des sœurs de l'Immaculée Conception, fondé en 1870[136].

- La Maison Saint-Pierre et Saint-Paul était le couvent des Sœurs de l’Immaculée Conception. Elle est devenue l’Hôtellerie du Sanctuaire à partir de 2018[137],[138].

- Le Monastère des Clarisses, fondé en 1877[139],[140].

- L'Accueil Marie Saint-Frai, depuis 1874 la Congrégation des Filles de Notre-Dame des Douleurs accueillent les pèlerins malades[141].

- La Maison Saint-Ignace de Loyola : l'ancien couvent lourdais des oblats et oblates bénédictins d'Albi et leur école étaient originellement une création du père Ernest Colombier via sa fondation Saint-Martin. Ce qui était d'abord un orphelinat devint ensuite une école technique qui cessa son activité dans les années 1980 à cause du manque progressif de personnel religieux. Géré depuis par la DDASS, le complexe fut abandonné en 2009 avant de devenir, en , le couvent (ou "maison") Saint-Ignace des sœurs traditionalistes des Petites Servantes de Saint Jean-Baptiste. La Maison Saint-Ignace de Loyola est donc une fondation de la maison-mère de Notre-Dame du Rafflay (à Château-Thébaud) mais aussi le lieu d'implantation du prieuré Sainte-Bernadette appartenant à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Leur chapelle, dédiée à "Marie Reine du Clergé" a été bénie en 1936 par Pierre Gerlier et est également agrémentée par des vitraux du Christ-Roi, du saint Curé d'Ars, de saint Pierre et de saint Augustin. La vocation première de ces nonnes vêtues de blanc, dont les offices sont menés selon la forme tridentine du rite romain, est d'accueillir les prêtres et religieux âgés mais aussi quelques pèlerins.

- L'église catholique ukrainienne

- Le monastère du Carmel vue depuis la basilique Notre-Dame-du-Rosaire

- Le Centre Assomption de Lourdes vue depuis la basilique Notre-Dame-du-Rosaire

- Le Petit Couvent des sœurs de l'Immaculée Conception, côté sud

- Le Petit Couvent des sœurs de l'Immaculée Conception, côté nord

- L'ancienne Maison Saint-Pierre et Saint-Paul devenu l’Hôtellerie du Sanctuaire

- Le monastère des Clarisses

- L'accueil Marie Saint-Frai

- Sanctuaire de Lourdes

Ville haute

Les principaux monuments et bâtiments publics de l'époque moderne se situent le long de l'axe qui traverse la ville, du rond-point nord à l'entrée de la ville vers Tarbes, au rond-point sud à la sortie vers Argelès (avenue Alexandre-Marqui, avenue Maransin, rue Saint-Pierre et place Peyramale, place du Marcadal, rue Laffite, place du Champ-Commun, avenue du Maréchal-Foch, avenue Francis-Lagardère) :

- La vaste place Peyramale surplombe le parking du même nom. On y trouve l'office du tourisme[142] et un imposant monument aux morts sculpté par François Mourgues (1884 - 1954)[143].

- La petite place du Marcadal, à l'entrée de la rue de la Grotte et au cœur de la ville est toujours animée, elle est marquée par la présence d'une fontaine monumentale[144].

- Place Marcadal et sa fontaine monumentale à Lourdes.

- Immeubles de la couleur rose vif propre à l'architecture traditionnelle de la ville.

- L'église paroissiale du Sacré-Cœur. La construction de cette église paroissiale de style néo-roman, monumentale pour une ville comme Lourdes, a été entamée en 1875 et achevée en 1936. Elle a remplacé l'ancienne église Saint-Pierre et a été consacrée en 1903. Elle est, pour les lourdais, le foyer de leur activité spirituelle, tout en recevant beaucoup de visiteurs et de pèlerins qui y viennent, sur les traces de Bernadette, depuis la ville basse et le sanctuaire. L'édifice détient depuis le une relique du bienheureux Jean-Paul II qui lui a été envoyée par le Saint-Siège. C'est un fragment de la soutane que l'ancien pape portait lors de l'attentat du .

- Le long de l'avenue Maréchal-Foch, s'alignent plusieurs bâtiments publics aux murs rouges, ou rose vif, couleur traditionnelle de beaucoup d'anciennes maisons de Lourdes. Cette couleur reproduite sur les bâtiments restaurés contribue à créer une unité architecturale et constitue une marque de la ville.

- Les halles et le marché couvert construits au centre de la vaste place du Champ-Commun constituent l'autre centre d'animation de la ville haute.

- Les halles de Lourdes, intérieur, un samedi matin.

- Les halles de Lourdes porche central, sud.

- Le marché couvert dit marché des producteurs, un samedi matin.

- Le cinéma Le Palais et le palais des congrès comprenant une salle d'exposition donnent directement sur ce jardin. Ils ont été aménagés dans ce qui fut le premier tribunal de Lourdes construit pour cet usage avant qu'il ne soit transféré au château de Soum, ce qui explique son architecture néoclassique mettant en valeur la pierre de taille de Lourdes. Un jardin ombragé doté d'un kiosque à musique fait la liaison avec les bâtiments municipaux qui lui font suite.

- Jardin du Palais des congrès.

- Kiosque à musique du jardin du Palais des congrès.

- Cinéma Le Palais et Palais des congrès.

- Château de Soum, ancien tribunal d'instance de Lourdes.

- L'hôtel de ville aménagé dans une ancienne villa privée est l'élément le plus remarquable par son allure de petit château de fin du XIXe siècle. Le rattachement d'anciennes villas voisines en tant que bâtiments municipaux et leur traitement architectural dans le même style ont accru l'importance et l'harmonie de cet espace public. Plus éloignée, la belle construction 1900 du château de Soum, où se tenait le tribunal récemment fermé, complète l'ensemble en rappelant dans son style celui de l'hôtel de ville. Tous ces bâtiments sont l'œuvre de Jean-Marie Lacrampe ainsi que nombre d'hôtels dont l'hôtel Moderne Soubirous.

- Hôtel de ville de Lourdes, façade sud.

- Hôtel de ville de Lourdes, façade nord.

- Villa Gazagne, services de la mairie.

- Villa Rachel, services de la mairie.

Patrimoine naturel

- Les grottes du Loup (abandonnées).

- Les grottes des Sarrazins, en plein centre-ville (abandonnées).

- Le lac de Lourdes est classé par le réseau Natura 2000 en zones spéciales de conservation (ZSC) sur une superficie de 73 hectares[145].

On note à proximité :

- le pic du Jer, (948 m) au pied duquel s'étend la ville, est accessible par le funiculaire qui porte son nom. Il est reconnaissable à sa grande croix illuminée la nuit ;

- le Béout (792 m) est un sommet autrefois accessible par un téléphérique (technologie André Rebuffel) arrêté en 1990 et démantelé en 2000. Un gouffre abandonné se situe près de l'ancienne gare supérieure du téléphérique. La portée de ce téléphérique (1 200 m) était du même ordre que celle de la tyrolienne Pierre-Rias (1 100 m), calculée par un spéléologue lourdais et le Spéléo Secours français ;

- le golf de Lourdes, golf dix-huit trous, aménagé dans un site dominant le lac et entouré d'arbres ;

- les grottes du Loup et des Sarrazins sont des anciennes grottes aménagées.

- Lac de Lourdes et golf.

- Le pic du Jer.

- Les ruines de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Pé-de-Bigorre.

Lourdes dans les arts et la culture

Littérature

Le Lourdes du sanctuaire

Le Lourdes du sanctuaire, l'atmosphère religieuse, voire, pour certains, selon les cas, le mysticisme qui imprègne les lieux ou son contraire, les commerces qui s'y trouvent, n'ont pas manqué de susciter l'intérêt d'écrivains. Il y eut d'abord Henri Lasserre journaliste écrivain qui publia plusieurs ouvrages dès 1869. Traduits en plus d'une centaine de langues ils eurent un énorme retentissement et contribuèrent à faire connaître rapidement le sanctuaire. On citera aussi ceux de deux grands représentants du naturalisme, Émile Zola et Joris-Karl Huysmans.

De passage à Lourdes en 1891, Émile Zola est saisi par la ferveur qui règne dans la cité mariale. L'année suivante, il revient à Lourdes et poursuit son reportage. De son enquête critique naîtra un livre, Lourdes[146], accessible en version électronique[147], qui s'inscrit dans la série des Trois Villes avec Rome et Paris.

À l'ouvrage de Zola, roman traditionnel dans sa forme, rationaliste et scientiste sur le fond, s'oppose en 1906 Les Foules de Lourdes de Joris-Karl Huysmans[148] qui, sur le même sujet, soutient une thèse adverse. Déjà malade, Joris-Karl Huysmans, converti à la foi catholique en 1895, tourne le dos au naturalisme et rédige un texte inclassable, une profession de foi, un journal, une hagiographie de Bernadette Soubirous, ainsi qu'une fervente défense du miracle et de l’idée d’intervention surnaturelle dans les guérisons miraculeuses de Lourdes. Ce livre est un mélange de ferveur ressentie dans cet « endroit inégalable » et de rejet violent de ceux qu’il appelle « les églisiers »[149].

Toujours dans le registre de l'expression romanesque autour du thème Lourdes et Bernadette, on citera aussi Le Chant de Bernadette de Franz Werfel, roman d'un écrivain juif autrichien, ami de Kafka, réfugié à Lourdes en 1940, et, de François Mauriac, Pèlerins de Lourdes qui est un dialogue entre un croyant et un incroyant. Dans l'abondante historiographie consacrée à Lourdes et à Bernadette Soubirous, ainsi qu'au culte marial dans la religion catholique, dominent tout particulièrement les ouvrages de l'abbé René Laurentin qui font référence.

On peut retrouver groupées les œuvres citées de Franz Werfel, Émile Zola et François Mauriac, plus un texte de René Laurentin, Sens de Lourdes, dans un même ouvrage, Lourdes[150], paru en 1998.

Le Lourdes rural

Avant d'être le Lourdes que nous connaissons aujourd'hui, et longtemps après les transformations imposées par l'afflux de pèlerins venus du monde entier, Lourdes a été une bourgade rurale aux traditions paysannes. Lucien Latapie, ancien maire de Lourdes, est l'auteur d'un roman rural paru en 1927, Tu t'en vas ô mon pays[151], roman à thèse comme nombre de romans d'inspiration rurale. Aujourd'hui oublié, il fut en son temps un livre culte pour nombre de familles paysannes du pays rural lourdais. Au-delà des personnages, le sujet principal du roman est une "maison", ua maïsoù au sens pyrénéen. "Ribaroles", c'est son nom, est une ferme fictive située dans le hameau de Sarsan. L'auteur relate son déclin provoqué par une crise familiale surgie de la transformation de la société après la 1re guerre mondiale, une crise qui est celle de la famille souche et du système familial pyrénéen traditionnel.

Cinéma

Le site de Lourdes, son histoire et ses environs a inspiré auteurs et cinéastes :

- 1924 : Credo ou la tragédie de Lourdes de Julien Duvivier

- 1929 : La Vie merveilleuse de Bernadette de Georges Pallu

- 1930 : Lourdes, ville sainte (documentaire) de Jean Loubignac

- 1933 : La Vierge du rocher de Georges Pallu

- 1944 : Le Chant de Bernadette de Henry King

- 1955 : Lourdes et ses miracles de Georges Rouquier

- 1958 : Lourdes de Ken Russell

- 1961 : Il suffit d'aimer de Robert Darène

- 1967 : L'Affaire Lourdes de Marcel Bluwal

- 1986 : Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky

- 1987 : Bernadette de Jean Delannoy

- 1989 : La Passion de Bernadette de Jean Delannoy

- 1990 : Le Provincial de Christian Gion

- 2009 : Lourdes de Jessica Hausner

- 2011 : Je m'appelle Bernadette (film, 2011) de Jean Sagols

- 2011 : Mon arbre de Bérénice André (moyen-métrage)

- 2019 : Lourdes de Thierry Demaizière et Alban Teurlai

On peut ajouter trois courts métrages : Lourdes l'hiver de Marie-Claude Treilhou (1982), Bernard ou les apparitions (1992) réalisé par deux lourdais, les frères Arnaud et Jean-Marie Larrieu et 1858, le film des Apparitions de Philippe Cabidoche (2008).

Gravures pyrénéistes

- La collection du Musée pyrénéen.

Photographies

- Jean Dieuzaide, Lourdes, le pays rural lourdais et la Bigorre.

- André Cros, pour l'ouvrage d'André Rimailho, Quelqu'un à Lourdes publié en aux Éditions du Centurion.

Personnalités liées à la commune

- François Abadie, ancien ministre et maire de la ville, y est né en 1930.

- Antoine Béguère, ancien maire, entrepreneur et joueur de rugby à XV, a son nom associé au renom de la ville à sa haute époque rugbystique.

- René Billères, ancien ministre de l'Éducation nationale, né à Ger-près-Lourdes en 1910 et mort à Lourdes en 2004.

- Philippe Douste-Blazy, petit-fils d'Antoine Béguère, ancien maire de Lourdes puis de Toulouse, ancien ministre, y est né en 1953.

- Sophie Lacaze, compositrice française née à Lourdes en 1963.

- Jean-Marie Lacrampe (1855-1917), architecte de la ville de Lourdes, créateur de nombre de bâtiments, édifices publics, religieux et hôtels, qui participent fortement à l'identité visuelle de la ville.

- Arnaud et Jean-Marie Larrieu, réalisateurs et producteurs de cinéma respectivement nés à Lourdes en 1965 & 1966.

- Anselme Lacadé, maire de Lourdes au moment des Apparitions, à l'origine d'une profonde transformation de la ville.

- Lucien Latapie, ancien maire de Lourdes, auteur d'un roman, Tu t'en vas, ô mon Pays.

- Louis Le Bondidier et son épouse Margalide, fondateurs et conservateurs du Musée pyrénéen de Lourdes.

- Jean-Pierre Maransin (1770-1828), né à Lourdes, soldat de la Révolution puis général de l'Empire et baron sous Napoléon Ier.

- Roland Mouret, styliste puis couturier, y est né en 1961.

- Dominique Peyramale, curé de Lourdes de 1855 à 1877, apporta son soutien à Bernadette Soubirous.

- Jean Prat, Monsieur Rugby, joueur international de rugby à XV mondialement connu.

- Bernadette Soubirous, qui a déclaré avoir vu à Lourdes, dans la grotte de Massabielle, une dame qui lui a dit être l'Immaculée Conception.

- Pierre-Marie Théas, évêque de Montauban puis de Tarbes-Lourdes, résistant, à l'initiative de la construction de la basilique Saint-Pie-X.

- Antoine Tisné, compositeur français et lauréat du prix de Rome, y est né en 1932.

Particularités

La circulation des rues commerçantes près de sanctuaire change de sens tous les 15 jours.

Le métier de feutier n'existe qu'à Lourdes[152],[153]. Les feutiers sont chargés de nettoyer les brûle-cierges tous les soirs. Ils évacuent ainsi les déchets des 600 tonnes de cierges brûlés chaque année.

Héraldique

|

Blasonnement :

De gueules à trois tours d'or, maçonnées et ajourées de sable, celle du milieu plus élevée et sommée d'une aigle essorante contournée d'argent, tenant dans son bec une truite du même; à la champagne cousue d'azur chargée d'une chaîne de six montagnes d'or, posées sur une rivière d'azur, ondée d'argent mouvant de la pointe. |

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Première mention au début du XIe siècle portant sur les revenus du sel.[réf. nécessaire]

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- « Carte hydrographique de Lourdes » sur Géoportail (consulté le 3 novembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

Site de l'Insee

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Lourdes (65286) », (consulté le ).

Autres sites

- secrétariat général des sanctuaires

- « Lourdes l'Inspiratrice », sur lourdes.fr (consulté le ).

- Lourdes, dossier de presse 2018, p. 3

- Lourdes, dossier de presse 2015, p. 16 (http://www.lourdes-infotourisme.com/automne_modules_files/pmedia/public/r121_9_dossier_de_presse_lourdes_2015.pdf)

- Teddy Auly, « Quelques morphologies de rapport karst/glaciaire dans les Pyrénées (France) ».

- J. Hazera, « Les moraines frontales glaciaires » [PDF].

- « La tourbière du lac de Lourdes ».

- Mardones M. et Jalut G., « La tourbière de Biscaye (Alt. 409M, Hautes Pyrénées) : approche paléoécologique des 45 000 dernières années », Pollen et spores, 1983, vol. 25, no 2, p. 163-211, 4 p.

- « Lourdes, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées. Vous pouvez bouger la carte (cliquer et maintenir, bouger), zoomer (molette de souris ou échelle de l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche. Les distances et surfaces se mesurent avec les outils dans l'onglet "Accéder aux outils cartographiques" (petite clé à molette) sous l'onglet "sélection de couches".

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Lourdes », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « le Gave de Pau »

- Sandre, « le Mouscle »

- Sandre, « le Nès »

- « Fiche du Poste 65286003 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lourdes », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Lourdes », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Lourdes », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 sur le bassin Adour-Garonne », sur https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d’inondation (TRI) mise à jour, avec détails sur le TRI de Lourdes » [PDF], sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI de Lourdes », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans les Hautes-Pyrénées », sur www.gouvernement.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI) 2020 – 2029 », sur www.hautes-pyrenees.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans les Hautes-Pyrénées », sur www.gouvernement.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Lourdes », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Hautes-Pyrénées », sur www.gouvernement.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- VIC (Dom Cl. de) VAISSETE (Dom Joseph).. Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces... (1841), t. 3, additions et notes p. 55.

- Arch. Dép. Pyrénées-Atlantiques, E 368, Ms. Cartulaire de Bigorre, RC.LVII.

- A.D. Pyrénées-Atlantiques, E 368, Ms. Cartulaire de Bigorre, RC.XXXVI.