world.wikisort.org - France

Haverskerque (en néerlandais : Haverskerke[1]) est une commune de France située dans le département du Nord (59), en région Hauts-de-France. Située en bordure de la Vieille Lys, Haverskerque est une commune en Flandre française limitrophe de l'Artois.

| Haverskerque | |

Église Saint-Vincent de Haverskerque. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Dunkerque |

| Intercommunalité | Communauté de communes Flandre Lys |

| Maire Mandat |

Jocelyne Durut 2020-2026 |

| Code postal | 59660 |

| Code commune | 59293 |

| Démographie | |

| Gentilé | Haverskerquois |

| Population municipale |

1 413 hab. (2019 |

| Densité | 154 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 38′ 29″ nord, 2° 32′ 30″ est |

| Altitude | Min. 14 m Max. 19 m |

| Superficie | 9,17 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Béthune (banlieue) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Hazebrouck |

| Législatives | Quinzième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.haverskerque.fr/ |

| modifier |

|

Géographie

Situation

Village situé dans la Flandre française.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Richebourg », sur la commune de Richebourg, mise en service en 1990[8] et qui se trouve à 16 km à vol d'oiseau[9],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11 °C et la hauteur de précipitations de 762,1 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Lille-Lesquin », sur la commune de Lesquin, mise en service en 1944 et à 41 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[12] à 10,8 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Haverskerque est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[15],[16],[17]. Elle appartient à l'unité urbaine de Béthune, une agglomération inter-départementale regroupant 94 communes[18] et 356 052 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[19],[20]. La commune est en outre hors attraction des villes[21],[22].

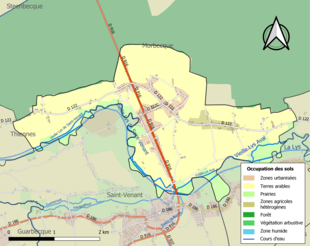

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (89,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (94,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (73,9 %), prairies (13,1 %), zones urbanisées (9,6 %), zones agricoles hétérogènes (2,8 %), forêts (0,6 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[24].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Havekerke vers 1140, Haviskerka en 1047, Haveskerke en 1139, Haveskerca en 1158, Hefskerka en 1202[25].

Il s'agit d'un type toponymique germanique (flamand) en -kerke « église », dont le premier élément Havers- représente vraisemblablement un nom de personne. En effet, les noms en -kerke, -kirch (-glise en domaine roman, calque du germanique), -crique (Normandie) sont généralement construits avec un anthroponyme germanique. Albert Dauzat propose le nom de personne Hawirih, sans certitude, qu'il croit également reconnaître dans Havrincourt (Pas-de-Calais, Haverencort en 1125)[26], Ernest Nègre le nom de personne Abugo[25].

Remarque : l'hypothèse de Dauzat basée sur le nom de personne Hawirih est contredite par le fait que le r du toponyme n'apparaît qu'en 1759. Celle d'Ernest Nègre repose sur le fait que le [b] après voyelle du germanique commun est passé en [v] en néerlandais et en anglais, alors qu'il est resté [b] en allemand (germanique *bebruz « castor » > allemand Biber, néerlandais bever), cependant rien n'atteste de l'absence du [h] initial, ni de l'existence d'un u et d'un [g], qui se serait, effectivement, régulièrement amuï. Les formes anciennes montrent clairement qu'il ne s'agit pas non plus du néerlandais haven « port » (le mot havre n'est pas attesté en français avant le XIIIe siècle et passe généralement pour un emprunt au néerlandais haven ou au vieux norrois hafn, altéré en hable, havre). En fin de compte, l'étymologie du premier élément, probablement un nom de personne, est obscure.

Histoire

Avant la Révolution française, la paroisse était incluse dans le diocèse de Thérouanne, puis à la disparition de celui-ci dans le diocèse de Saint-Omer[27].

Le village va donner son nom à plusieurs membres de la noblesse, qui seront seigneurs d'Haverskerque et de nombreux autres lieux.

Vers 1200, Gilbert de Haverskerque, seigneur du lieu, a eu un différend avec l'abbaye de Saint-Bertin de Saint-Omer. En 1220, Lambert, abbé de l'abbaye de Clairmarais, et Hugues, prévôt de l'abbaye de Watten, déclarent qu'à la demande d'Élisabeth, veuve du seigneur, ils lui ont pardonné ses agressions contre la ferme de Saint-Bertin au Bois, appartenant au monastère de Saint-Bertin[28]. Le dit Gilbert a également eu des relations plus pacifiées avec l'abbaye : en 1211, Jean évêque de Thérouanne atteste que Gilbert de Haverskerque a donné en engagère (donner la possession) pour six ans à l'abbaye de Saint-Bertin de Saint-Omer moyennant cent marcs d'argent la dîme de Broxeele. En 1216, Adam évêque des Morins (de Thérouanne) déclare que l'abbaye a rétrocédé à Gillebert de Haverskercque la dîme de Broxeele qui avait été engagée au monastère[29].

En 1227, le pape Honorius III confirme à l'abbaye de Saint-Bertin le patronat des chapelles d'Heuchin et de Haverskerque[30].

En 1611, Haverskerque est une baronnie détenue par Nicolas de Montmorency (maison de Montmorency), vicomte d'Aire et baron de Haverskerque[31].

En 1803, Saint-Floris-Flandre, actuel hameau de Le Corbie est rattachée à Haverskerque, l'actuel territoire de Saint-Floris étant à l'époque dénommée Saint-Floris-Artois, les deux étaient séparées par la Lys et reliées par un bac[32].

La commune a été détruite pendant 1914-1918[33].

Un accord est mis au point pour l’établissement du projet de réalisation du verger communal sur une partie de l’ancien terrain de football, la commune ne pouvant pas prendre en charge le coût financier trop important de remise en état du terrain prévu dans le projet de création d’une équipe de football.

Demande de remplacement de matériels pour l’activité « Baby gym »

Héraldique

|

Les armes de Haverskerque se blasonnent ainsi :"D'or à la fasce de gueules." |

|---|

Politique et administration

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[35].

En 2019, la commune comptait 1 413 habitants[Note 7], en diminution de 5,23 % par rapport à 2013 (Nord : +0,49 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 31,5 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 29,6 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 683 hommes pour 736 femmes, soit un taux de 51,87 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,77 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Lieux et monuments

- L’église St Vincent d’Haverskerque est une hallekerque à trois nefs, de style gothique. Le cartulaire des Flandres mentionne son existence dès le début du XIIe siècle (1119). Le monument a été rénové en 2015-2016.

- Créé en mars 1918 par les forces du Commonwealth, le cimetière Anglais « Haverskerque British Cemetery » contient les tombes de 89 soldats et aviateurs britanniques tombés lors de l’offensive alliée d’avril 1918.

- Une "fête de la tomate et des légumes anciens" est organisée chaque année le deuxième dimanche de septembre par l’association "Des Paysages, des Jardins et des Hommes". La dernière s'est tenue le dimanche

Le cimetière anglais :

Créé en par le Commonwealth War Graves Commission, le Cimetière Anglais contient les tombes de 89 soldats et aviateurs britanniques tombés lors de l’offensive alliée d’ et celle d’un aviateur allemand.

Il contient aussi les tombes de la Seconde Guerre Mondiale : 40 soldats britanniques tombés essentiellement au cours de l’invasion allemande de en défendant le passage de la Lys.....notamment le lieutenant colonel Harrison, du 1er bataillon des Welch Fusiliers, et les hommes de son bataillon, les Welchmen, sacrifiés le au cours du repli des alliés vers Dunkerque.

On y trouve aussi les tombes de 5 aviateurs de la Royal Air Force et 2 aviateurs canadiens.

Le terrain de ce cimetière a été cédé gratuitement par la Nation Française pour aménager un lieu de sépulture perpétuelle aux héros des armées alliées de 14/18 et 39/45 tombés en ces lieux. La commune a honoré la mémoire du Lieutenant Colonel Harrison en baptisant de son nom la rue qui mène au dit cimetière.

La passerelle de la Fosse Bourdon:

L’édifice de fer a pris récemment une belle couleur rouge qui la met en valeur dans l’environnement verdoyant des berges de la Lys qu’elle relie, toute pimpante, aérienne et légère, sa nouvelle infrastructure terrestre habillée de bois s’intégrant parfaitement au paysage...

Située au bout d’un sentier agreste partant de l’église St Vincent et longeant l’antique rivière, la passerelle de la Fosse Bourdon qui enjambe la Lys canalisée, permet aux promeneurs de rallier Haverskerque au Bas Hamel, sis sur la commune de St Venant.

C’est il y a un peu moins d’un siècle que cette passerelle a été construite pour remplacer l’ancien bac qui permettait aux habitants d’Haverskerque et de St Venant de franchir la Lys, véritable frontière naturelle entre les départements du Nord et du Pas de Calais.

C’est en effet en que Gaston Colson demande la construction d’une passerelle à la suite d'accidents tragiques survenus lors de traversées en bac. En , la commune d’Haverskerque contracte l’emprunt nécessaire (1500Fr) et en 1913, une première passerelle est enfin édifiée avec un accès en plan incliné.

Lors de la débâcle de 1944, elle est dynamitée par les Allemands puis reconstruite en 1946 sur ses anciennes fondations avec les éléments d’un pont de voie ferrée : on accède cette fois au tablier surplombant la Lys canalisée par un escalier.

Personnalités liées à la commune

Famille d'Haverskerque

- Vers 1096, Raoul d'Haverskerque épouse Catherine, dame d'Estaires et de la motte de La Gorgue, fille de Jean de Roubaix et de Liévine d'Herzeele et d'Oudenhove[40].

- Vers 1200, Gilbert d'Haverskerque, seigneur du lieu est marié à Élisabeth. Il est connu pour ses relations heurtées avec l'abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer. Il meurt entre 1216 et 1220.

- En 1223, le chevalier B. de Haverskerque est remarqué dans les textes. En 1223, l'abbé de l'abbaye Saint-Aubert de Cambrai et le chanoine de cette ville, maître Jean de Hermes (Hérinnes?), nommés arbitres, condamnent les actes de violence commis à Calonne-sur-la-Lys par le chevalier B. de Haverskerque (sans doute Boidin ou Baudouin de Haverskerque) au préjudice de l'église d'Ypres[41]. En 1229, le chevalier Baudouin de Haverskerque renonce au profit de l'abbaye à ses prétentions sur la chapelle de Haverskerque, à la réparation d'une écluse auprès de son vivier de Lederzeele, etc[42]. En 1230, B. de Haverskerque est bailli de Bailleul et de Neuve-Église[43]. En 1231, Boidin de Haverskerque est bailli de Guillaume, seigneur de Dampierre (sans doute Guillaume II de Dampierre, père du comte de Flandre Gui de Dampierre)[44].

- En 1241, Pierre, évêque de Thérouanne,ou évêque de la Morinie, déclare que Mathilde, veuve de Gillard d'Haverskerque, chevalier, a cédé à l'abbaye de Watten, sa part dans la dîme de Volckerinckhove[45].

- En 1276, le chevalier Gilles de Haverskerque vend au chapitre de Thérouanne sa dîme de Kienville (Hondeghem), vente approuvée entre autres par son frère Jean de Haverskerque, par Wulfric d'Ostinghesele (peut-être Ochtezeele), et par Gui, comte de Flandre[46].

- En 1292, le chevalier Jean de Haverskerque fonde dans l'abbaye de Watten, une chapelle qu'il dote de vingt livres parisis par an, à charge de faire célébrer un certain nombre de messes pour son âme, pour celle de sa femme et celle de ses enfants[47]. Le 27 juillet 1296, Jean, chevalier, seigneur de Haverskerque, cède à Robert, futur Robert III de Flandre, fils aîné du comte de Flandre, Gui de Dampierre, des terres situées en partie sur Estaires, et l'usage du bois d'Estaires, avec le droit de pâtures et le droit d'y couper tous les trois ans ce qu'il faut pour enfermer sa motte et sa tour à La Gorgue[48].

- En 1298, Gilles de Haverskerque est seigneur de Watten. Dans la guerre qui opposa le comte de Flandre Gui de Dampierre au roi de France Philippe IV le Bel, il suit le parti du roi, qui est vainqueur, et en est récompensé en recevant les terres possédées par le comte et confisquées (cette confiscation ne fut sans doute que temporaire, même si la donation est confirmée par le roi en 1299) dans différents villages de Flandre maritime[49]. En 1299, le roi ou son représentant en Flandre Raoul II de Clermont-Nesle confirment également une donation faite au chevalier Jean de Haverskerque, sans doute le même que celui cité en 1292, ayant du fait de son soutien au roi connu des pertes de 600 livres parisis, et au chevalier Baudouin de Haverskerque pour l'indemniser de ses pertes estimées à 780 livres parisis, donation consistant pour les deux à une somme à prélever sur les recettes de Bergues)[49].

- En 1303, Philippe, seigneur d'Haverskerque, d'Estaires et de la Motte de La Gorgue, épouse Adèle, fille de Charles, maréchal héréditaire de Flandre[48].

- En 1303, Walter de Hondschoote, seigneur de Houtkerque, et Jean de Haverskerque, seigneur de Hondschoote, vendent à Gilles Ier Aycelin de Montaigut, archevêque de Narbonne pour la somme de 3000 livres, une rente de 300 livres sur le Trésor de France[50].

- En 1323, Jean de Haverskercke, seigneur de Warenne et Godefroid de Sombresse, ont représenté Robert de Cassel, lors des conventions matrimoniales prévues pour le mariage de Robert avec Jeanne de Bretagne, fille d'Arthur II, duc de Bretagne[51].

- En 1333, Jean de Haverskerque, seigneur de Watten, restitue à l'abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer, la possession d'un certain nombre de masures dont son père s'était jadis emparé au détriment des religieux[52].

- En 1334, Philippe, roi des français (Philippe VI de Valois) approuve l'accord conclu au sujet du procès existant entre le comte de Flandre, (Louis Ier de Flandre), et les habitants d'Ardres à propos du tonlieu de Bapaume et en remet la décision à Philippe de Haverskerque et à maître Jean Chauwyas. Ces deux arbitres vont condamner en 1336 la communauté de la ville d'Ardres à payer, conformément aux usages, le droit de péage de Bapaume[53].

- Un Messire Louis de Haverskerque est cité à plusieurs reprises entre 1473 et 1511 parmi les principaux dirigeants communaux (le magistrat) de Bergues, soit poortmestre ou chef des bourgeois, soit chef de la Loi[54].

- Le 20 octobre 1632, sont données à Madrid des lettres érigeant en baronnie la terre et seigneurie de Winghem au profit de Jean de Haverskerque, chevalier, seigneur de Winghem, Sedelgem, chef de nom et d'armes de la noble et ancienne maison de Haverskerque, toujours fidèle au roi et qui a rendu de grands services[55].

Autres personnalités

- Nicolas de Montmorency (maison de Montmorency) est baron d'Haverskerque en 1611[31].

- Le 31 juillet 1630, des lettres de Madrid érigent la terre et seigneurie de Robecque (Robecq) en principauté au bénéfice de Jean de Montmorency (maison de Montmorency), père de Nicolas mort jeune et inhumé au couvent des récollets d'Estaires, en y incorporant la ville et vicomté d'Aire (Aire-sur-la-Lys), les villages de Blessy, Blesselles, Saint-Quentin, Glomenghen, Famechon. Jean de Montmorency est ainsi prince de Robecq, marquis de Morbecque, comte d'Estaires, vicomte d'Aire, baron d'Haverskerque et des Wastines, seigneur de Robecq et de Bersée[56].

- Antoine Perel, né en 1986 à Haverskerque, médaille d'or, à Colorado Springs, aux États-Unis, le , pour un saut en longueur de 6,50 m améliorant le record du monde de 4 cm. Sur le sol de la salle des Fêtes pavoisée aux couleurs nationales, une bande adhésive de 6,50 m matérialise le saut prodigieux d’Antoine pour que chacun réalise mieux l’exploit du champion du monde.

- Candice Patou née en 1947, épouse de Robert Hossein.

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes du Nord

- Liste des mémoriaux et cimetières militaires du Nord

- Cimetières Militaires du Commonwealth :

- Haverskerque British Cemetery

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Centre de Recherche généalogique Flandre-Artois

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Richebourg - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Haverskerque et Richebourg », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Richebourg - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Haverskerque et Lesquin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Béthune », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France (lire en ligne)

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 346b.

- Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, 1862-1864, neuvième volume, p. 66, lire en ligne.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome III, Année 1220

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome VII, 2e partie, Années 1211 et 1216.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome VII, 2e partie, Année 1227.

- Amédée le Boucq de Ternas, Recueil de la noblesse des Pays-Bas, de Flandre et d'Artois, Douai, 1884, p. 206, lire en ligne

- Site de la commune de Haverskerque

- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Année 1922

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune d'Haverskerque (59293) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- Arnould Detournay, « Petite chronologie pour l'histoire d'Estaires », dans Mémoire de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, Années 1860-1861, Dunkerque, 1861, p. 397, lire en ligne.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome VII, 1re partie, Année 1223.

- A.Wauters, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, Tome VII, 2e partie, Année 1229.

- A. Wauters, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, Tome VII, 2e partie, Année 1230.

- A. Wauters, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, Tome VII, 2e partie, Année 1231.

- A. Wauters, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, Tome IV, Année 1241.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome VII, 2e partie, Année 1276.

- A. Wauters, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, Tome VI, Année 1292.

- Arnould Detournay, opus cité, p. 399.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome VI, Années 1298-1299.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome VIII, Année 1303.

- A. Wauters, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, Tome IX, Année 1323.

- A. Wauters, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, Tome IX, Année 1333.

- Alphonse Wauters,Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 10 volumes en 11 tomes, Bruxelles, 1866 à 1904. Tome 9. Années 1334 et 1336.

- Louis de Baecker, Recherches historiques sur la ville de Bergues (lire en ligne), p. 123 à 125.

- Amédée le Boucq de Ternas, op. cit., p. 245, lire en ligne.

- Amédée le Boucq de Ternas, Recueil de la noblesse des Pays-Bas, de Flandre et d'Artois, Douai, 1884, p. 242, lire en ligne.

- Portail du Nord-Pas-de-Calais

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Haverskerque

Haverskerque (niederländisch Haveskerke) ist eine französische Gemeinde mit 1413 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Dunkerque und zum Kanton Hazebrouck.[en] Haverskerque

Haverskerque (from Flemish; Haverskerke in modern Dutch spelling) is a commune in the Nord department in northern France.[2]- [fr] Haverskerque

[it] Haverskerque

Haverskerque è un comune francese di 1.496 abitanti situato nel dipartimento del Nord nella regione dell'Alta Francia.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии