world.wikisort.org - France

Bouzigues [bu.zi.gə], en occitan Bosigas [bu.'zi.ɣɔs], est une commune française située dans le sud-est du département de l'Hérault, en région Occitanie. Elle appartient à la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée.

Cet article possède un paronyme, voir Bouzic.

| Bouzigues | |

| |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Montpellier |

| Intercommunalité | Sète Agglopôle Méditerranée |

| Maire Mandat |

Cédric Raja 2020-2026 |

| Code postal | 34140 |

| Code commune | 34039 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bouzigauds |

| Population municipale |

1 643 hab. (2019 |

| Densité | 539 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 26′ 57″ nord, 3° 39′ 32″ est |

| Altitude | 5 m Min. 0 m Max. 61 m |

| Superficie | 3,05 km2 |

| Type | Commune urbaine et littorale |

| Aire d'attraction | Montpellier (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Mèze |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | bouzigues.fr |

| modifier |

|

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par divers petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : deux sites Natura 2000 (les « herbiers de l'étang de Thau » et l'« étang de Thau et lido de Sète à Agde ») et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Bouzigues est une commune urbaine et littorale qui compte 1 643 habitants en 2019, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier. Ses habitants sont appelés les Bouzigauds ou Bouzigaudes.

Géographie

Commune située sur la rive nord du Bassin de Thau, dans l'Hérault, lié à la Méditerranée occidentale par les canaux de Sète et de Marseillan.

Communes limitrophes et proches

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[2].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Sete », sur la commune de Sète, mise en service en 1949[7] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[8],[Note 3], où la température moyenne annuelle évolue de 15 °C pour la période 1971-2000[9], à 15,4 °C pour 1981-2010[10], puis à 15,8 °C pour 1991-2020[11].

Milieux naturels et biodiversité

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4].

Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats[13] : les « herbiers de l'étang de Thau », d'une superficie de 8 320 ha, abritant de très vastes herbiers de zostères (Zostera marina et Zostera noltii) en très bon état de conservation[14]

et un au titre de la directive oiseaux[13] : la ZPS de l'« étang de Thau et lido de Sète à Agde », d'une superficie de 7 770 harépartis sur les mêmes dix communes de la ZNIEFF de l'étang de Thau[Note 5]. Ce site comprend l'étang de Thau (le plus grand des étangs languedociens avec 19,5 km en plus grande longueur) et une partie du cordon dunaire qui le sépare de la mer Méditerranée, le tout présentant une très grande diversité d'habitats (sansouire, prés humides, marais salants, boisements, étendue d'eau saumâtre, vasière, roselière, herbiers et anciens salins). Les salins et les zones humides au nord de l'étang accueillent une riche variété d'oiseaux migrateurs et nicheurs. L'étang est un site classé d'importance internationale pour le flamant rose ; c'est également une zone d'hivernage pour le grèbe à cou noir, il abrite une colonie de sternes naines, et les lagunes et salins attirent la mouette mélanocéphale. Les steppes à salicornes y sont fréquentées par le pipit rousseline. Les buttes des tables salantes sont des lieux privilégiés pour la nidification des laro-limicoles (voir Charadriiformes)[15].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

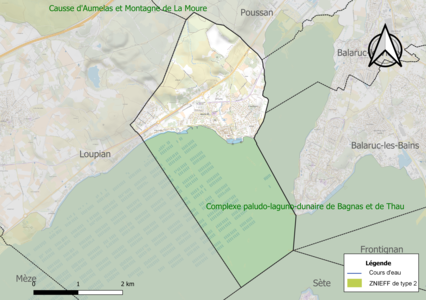

Une ZNIEFF de type 1[Note 6] est recensée sur la commune[16] : l'« étang de Thau » (6 790 ha), couvrant 8 communes du département[17]

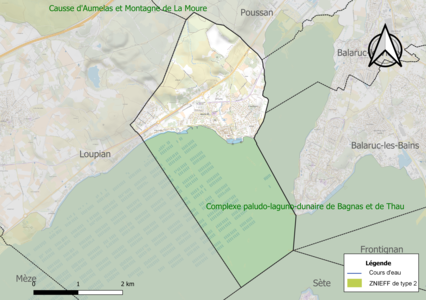

et une ZNIEFF de type 2[Note 7],[16] : le « complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau » (9 072 ha), couvrant 10 communes du département[18].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Bouzigues.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Bouzigues est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8],[19],[I 1],[20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier, dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 161 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 2],[I 3].

La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[21]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[22],[23].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des surfaces en eau (56,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (56,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : eaux maritimes (56,1 %), zones urbanisées (17,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (15 %), zones agricoles hétérogènes (11 %), cultures permanentes (0,1 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Bouzigues est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[25]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[26].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Vène. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1994, 1999, 2002, 2003 et 2019[27],[25].

Bouzigues est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 10],[28].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 34,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 759 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 758 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[29],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[30].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[31].

Toponymie

La commune a été connue sous les variantes : « ecclesiam S. Jacobis de Bocigis » (1146, 1154), « forcia de Bozigis » (1219), « castrum de Bosigis » (1301). Le nom de Bouzigues dérive de l'occitan bosiga qui désigne « une friche, un essart », terme qui dérive d'un mot d'origine gauloise bodica[32].

Histoire

Habité au tout début par des pécheurs vivant de manière troglodytique dans les excavations de son rivage, ce village a ensuite été agriculteur et s'est fait un renom dans la tonnellerie.

Au XVIIe siècle, Bouzigues était partagé entre deux seigneurs : l’évêque d’Agde pour la haute justice et la famille de Bouzigues (Branche : Bouziges, Bousiges, Bosiges et Bosicas) pour la moyenne et la basse justice.

Lors de la Révolution française, les citoyens de la commune se réunissent au sein de la société révolutionnaire, baptisée « société populaire républicaine » en l’an II[33].

Au début du XXe siècle, selon une méthode en suspension reprise par ailleurs, s'y est développé la culture des coquillages (huîtres et moules) distribués sous l'appellation Bouzigues.

Aujourd'hui encore cette culture reste l'élément moteur de l'économie à laquelle s'est lié le tourisme.

Héraldique

|

Blasonnement :

Parti, au premier d'or, à une crosse épiscopale contournée de gueules issante de trois triangles ondées d'azur en pointe, au deuxième d'azur à une tour donjonnée de trois pièces d'argent maçonnée de sable et ouverte du champ.

Commentaires : le blason a été élaboré en 2003 par Jean-Paul Fernon et Didier Catarina[34]. Il évoque l'évêché d'Agde, la famille de Bouzigues, le soleil, l'étang de Thau et le vignoble. |

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Politique de développement durable

La commune a engagé une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21 en 2002[39].

Démographie

Au dernier recensement, la commune comptait 1643 habitants.

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 743 ménages fiscaux[Note 11], regroupant 1 668 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 22 690 €[I 4] (20 330 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 9,5 % | 9,7 % | 9,4 % |

| Département[I 7] | 10,1 % | 11,9 % | 12 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 970 personnes, parmi lesquelles on compte 74,5 % d'actifs (65,1 % ayant un emploi et 9,4 % de chômeurs) et 25,5 % d'inactifs[Note 12],[I 6]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département, alors qu'en 2008 il était supérieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Montpellier, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3],[I 9]. Elle compte 432 emplois en 2018, contre 396 en 2013 et 413 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 646, soit un indicateur de concentration d'emploi de 66,8 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 51,8 %[I 10].

Sur ces 646 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 237 travaillent dans la commune, soit 37 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 80,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 2,3 % les transports en commun, 12,9 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 4,5 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

189 établissements[Note 13] sont implantés à Bouzigues au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 14],[I 13].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 189 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 9 | 4,8 % | (6,7 %) |

| Construction | 25 | 13,2 % | (14,1 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 88 | 46,6 % | (28 %) |

| Information et communication | 5 | 2,6 % | (3,3 %) |

| Activités financières et d'assurance | 3 | 1,6 % | (3,2 %) |

| Activités immobilières | 11 | 5,8 % | (5,3 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 21 | 11,1 % | (17,1 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 17 | 9 % | (14,2 %) |

| Autres activités de services | 10 | 5,3 % | (8,1 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 46,6 % du nombre total d'établissements de la commune (88 sur les 189 entreprises implantées à Bouzigues), contre 28 % au niveau départemental[I 14].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[42] :

- Faninter, affrètement et organisation des transports (2 015 k€)

- Terra Solis, promotion immobilière de logements (640 k€)

- SARL A La Voile Blanche, hôtels et hébergement similaire (621 k€)

- Produits Mer, commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques (589 k€)

- SARL Menuiserie Bigot, travaux de menuiserie bois et PVC (450 k€)

Agriculture

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 56 | 5 | 2 | 3 |

| SAU[Note 15] (ha) | 118 | 38 | nd | 11 |

La commune est dans la « Plaine viticole », une petite région agricole occupant la bande côtière du département de l'Hérault[43]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 16] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4]. Trois exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 17] (56 en 1988). La superficie agricole utilisée est de 11 ha[45],[Carte 5],[Carte 6].

Culture locale et patrimoine

Vie locale

Deux ethnologues ont montré que le village se répartit en deux groupes sociaux, d'un côté les viticulteurs, et de l'autre les « gens de l'étang » (pêcheurs, exploitants de parcs à huitres ou à moules). La division est aussi culturelle, par exemple deux fanfares se sont longtemps opposées l'une à l'autre, ou spatiale (les viticulteurs occupant le haut du village alors que les pêcheurs occupent le bas. Le jeu de boules des viticulteurs est sur la place de l'église, alors que celui des pêcheurs est sur le port[46].

Lieux et monuments

- Musée de l'étang de Thau, qui permet de découvrir la culture des huîtres et des moules dans l'étang, ainsi que les activités de pêche et également le milieu naturel de l'étang de Thau. Le musée a ouvert ses portes le .

- Église Saint-Jacques de Bouzigues.

- Vue du musée de l'étang de Thau.

- Vue du rivage de l'étang de Thau.

- Vue de la plage de Bouzigues.

- Vue des parcs à moules.

- Aperçus du village et du clocher de l'église Saint-Jacques

Personnalités liées à la commune

- Curd Ridel

- Sandrine Fricot

- Jack Goody (1919-2015), anthropologue britannique.

- Emmanuelle Guibal

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre Macaire, Bouzigues : histoire d'un village de pêcheurs, sa place dans l'étang de Thau, ses parcs, ses huîtres, ses moules, ses autres coquillages et ses poissons, son musée, Notre-Dame de Londres, le Plein des sens, ca 1998, 42 p.

- François Baque et Antoine Rouquette, Un village du littoral au cours des siècles : Bouzigues des origines à 1914, Saint-Pons, M. Frances, , 447 p.

- Jean Brel et Michel Leuridan, Raconte-moi Bouzigues : 1900-1950 c'était hier, Bouzigues, Association des Amis du Musée de l'étang de Thau, , 153 p.

- Vincent Giovannoni, Des jardiniers de l'eau : genèse d'une culture, la conchyliculture à Bouzigues, S.l., s.n., , 10 p.

- François Baque et Antoine Rouquette, Un village du littoral au cours des siècles : Bouzigues, des origines à 1914, Saint-Pons, Éd. Maurice Francès, , 451 p.

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales de Bouzigues (1606-1946) [7,05 ml]. Cote : 39 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

- Liste des communes de l'Hérault

- Étang de Thau

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

- Site du musée de l'étang de Thau

- Site de l'Office de Tourisme Nord Bassin de Thau

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[12].

- Les 10 communes de la ZPS de l'étang de Thau et lido de Sète à Agde sont : Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Frontignan, Loupian, Marseillan, Mèze et Sète.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[44].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune urbaine - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Bouzigues » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Bouzigues » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Hérault » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Bouzigues » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Bouzigues » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Hérault » (consulté le ).

Autres sources

- Distances vers : Causse-de-la-Selle, La Boissière, Poussan, Gigean, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Sète, Sète (Plage de la Fontaine), Marseillan-Plage, Marseillan, Mèze, Loupian, Montagnac, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Pargoire et Villeveyrac, publié sur le site fr.distance.to (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Sete - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Bouzigues et Sète », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Sete - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Bouzigues », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101411 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Natura 2000 (FR9112018) Étang de Thau et lido de Sète à Agde.

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Bouzigues », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF l'« étang de Thau » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Bouzigues », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Bouzigues », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Frank R. Hamlin et abbé André Cabrol, Les noms de lieux du département de l'Hérault : Dictionnaire Topographique et Étymologique, , 415 p. (ISBN 2-904624-00-7, lire en ligne), p. 56

- Jean-François Dubost, « Le réseau des Sociétés Politiques dans le département de l'Hérault pendant la Révolution Française (1789-1795) », Annales historiques de la Révolution française, no 278, 1989. p. 412.

- Site des emblèmes de France

- Jean Brel (préf. Pierre Maguelon), Raconte moi, Bouzigues : 1900 - 1950 c'était hier, Association des amis du musée de l'étang de Thau, , 153 p. (ISBN 2-951696205), p. 108

- Jean Brel (préf. Pierre Maguelon), Raconte moi, Bouzigues : 1900 - 1950 c'était hier, Association des amis du musée de l'étang de Thau, , 153 p. (ISBN 2-951696205), p. 109

- « Résultats municipales 2020 à Bouzigues », sur Le Monde.fr (consulté le ).

- Résultats des élections municipales et communautaires dans l'Hérault, publié le sur le site du Conseil départemental de l'Hérault (consulté le ).

- Fiche : Agenda 21 de Territoires - Bouzigues, consultée le .

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Entreprises à Bouzigues », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Bouzigues - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Dictionnaire de géographie, ed. Hatier, 1995, p. 204.

- Portail des communes de France

- Portail de l’Hérault

На других языках

[de] Bouzigues

Bouzigues (okzitanisch: Bosigas) ist ein Ort und eine Gemeinde mit 1.643 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Hérault in der Region Okzitanien in Südfrankreich.[en] Bouzigues

Bouzigues (French pronunciation: [buziɡ]; Bosigas in Occitan) is a commune in the Hérault department in southern France.- [fr] Bouzigues

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии