world.wikisort.org - France

Aimargues (/ɛ.maʁg/) est une commune française.

| Aimargues | |

La mairie d'Aimargues. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gard |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Petite Camargue |

| Maire Mandat |

Jean-Paul Franc 2020-2026 |

| Code postal | 30470 |

| Code commune | 30006 |

| Démographie | |

| Gentilé | Aimarguois |

| Population municipale |

5 717 hab. (2019 |

| Densité | 216 hab./km2 |

| Population agglomération |

78 658 hab. (2008) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 41′ 09″ nord, 4° 12′ 33″ est |

| Altitude | Min. 3 m Max. 13 m |

| Superficie | 26,48 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Aimargues (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Montpellier (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Aigues-Mortes |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.aimargues.fr |

| modifier |

|

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le Vidourle, la Cubelle, le Rhony et par un autre cours d'eau. Incluse dans la Camargue (delta du Rhône), la commune possède un patrimoine naturel remarquable : deux sites Natura 2000 (« le Vidourle » et la « Petite Camargue »), un espace protégé (les « Costières de Nimes ») et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Aimargues est une commune urbaine qui compte 5 717 habitants en 2019, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est dans l'unité urbaine d'Aimargues et fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier. Ses habitants sont appelés les Aimarguois.

Située dans le département du Gard en région Occitanie, elle fait partie de la Petite Camargue.

Le patrimoine architectural de la commune comprend deux immeubles protégés au titre des monuments historiques : les stèles funéraires antiques, classées en 1978, et le château de Teillan, inscrit en 1995.

Géographie

Localisation

Aimargues se situe entre Nîmes (24 km) et Montpellier (40 km), à 20 km des plages du Languedoc.

Communes limitrophes

|

Gallargues-le-Montueux | Gallargues-le-Montueux | Vauvert |  |

| Lunel | N | Vauvert | ||

| O Aimargues E | ||||

| S | ||||

| Marsillargues | Saint-Laurent-d'Aigouze | Le Cailar |

Hydrographie et relief

Située en basse vallée du Vidourle, Aimargues a une altitude très faible. Le point culminant de la commune d'Aimargues est situé à une hauteur de 13 mètres au-dessus du niveau de la mer et le niveau moyen à 8 mètres. Quelques rivières et ruisseaux sont situés sur le territoire du village, tels le Razil[1], le Rhôny[2], le Poul, la Cubelle[3] ou encore l'Estanion[Note 1]. La commune est composée pour une grande partie de terrains d'alluvions modernes, mais aussi subapennins et du diluvium alpin à l'extrémité nord du territoire et possède un plan d'eau nommé la Ginouze.

Inondations

Un épisode cévenol a conduit à la désastreuse crue du Vidourle le qui a inondé 85 % de la surface de la commune, 90 % des foyers[4], et fait des dégâts matériels et humains extrêmement importants. Le 3 décembre, une nouvelle crue a lieu, donnant à Aimargues l'« aspect d'une ville en guerre »[4].

En 2005, Nancy Meschinet de Richemond et Freddy Vinet notent dans le Bulletin de l'Association de géographes français, que la municipalité d'Aimargues avait « favorisé l'occupation de zones inondables par des lotissements ou des entreprises [...] sans [...] vision à long terme »[5].

Dix ans après, aucun aménagement majeur n'est encore réalisé. Une association, Aimargues prévention et protection des inondations (APPI)[6], dirigée par Bernard Jullien, réclame des travaux aux pouvoirs publics, notamment la restauration des 5,5 kilomètres de digue existants, construits par Henri Pitot, et la construction d'une digue de second rang. Des aménagements voient pourtant le jour à Gallargues-le-Montueux, Lunel, Marsillargues et Saint-Laurent-d'Aigouze, faisant, pour Jullien, des Aimarguois les « grands oubliés ». L'APPI interpelle régulièrement les « décideurs » politiques[4]. Jullien, le maire Jean-Paul Franc et le député Étienne Mourrut sont reçus par Nathalie Kosciusko-Morizet en [7],[8]. La municipalité s'oppose encore au PPRI, « risqu[ant] d'être mis en place sans qu'aucune protection du village n'ait été réalisé » selon le maire, lequel pointe du doigt le Syndicat d'aménagement du Vidourle (SIAV)[9] et estime « anormal d'avoir repoussé [...] la réalisation de [la] digue »[10].

Les travaux débutent finalement en 2014[11].

Climat

Le climat d'Aimargues est caractéristique du Sud de la France : c'est un climat méditerranéen avec été chaud[12].

Aimargues n'ayant pas de station météo, la plus proche est celle de Montpellier Fréjorgues.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 16 | 14 | 10 | 6 | 3 | 8,9 |

| Température moyenne (°C) | 6,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 19,5 | 22,5 | 21,5 | 19 | 15 | 10,5 | 7,5 | 13,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 11 | 12 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 27 | 24 | 20 | 15 | 12 | 18,9 |

| Record de froid (°C) date du record |

−15 28/01/47 |

−17,8 05/02/63 |

−9,6 07/03/71 |

−1,7 06/04/70 |

0,6 04/05/67 |

5,4 10/06/56 |

8,4 07/07/62 |

8,2 09/08/55 |

4,4 21/09/77 |

−0,7 23/10/74 |

−5 24/11/56 |

−12,4 27/12/62 |

|

| Record de chaleur (°C) date du record |

20,9 19/01/07 |

22 02/02/85 |

27,4 18/03/97 |

27,1 26/4/06 |

35,1 28/05/06 |

37,2 25/06/03 |

37 07/07/82 |

36,8 16/08/87 |

34,1 06/09/70 |

29,8 01/10/83 |

27,1 03/11/70 |

21,6 19/12/87 |

|

| Nombre de jours avec gel | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35 |

| Précipitations (mm) | 60 | 60 | 70 | 50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 80 | 120 | 70 | 70 | 740 |

| Nombre de jours avec précipitations | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 89 |

| Nombre de jours avec neige | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| Nombre de jours avec brouillard | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

11 2 60 | 12 3 60 | 15 5 70 | 17 8 50 | 21 11 50 | 25 14 40 | 28 17 20 | 27 16 50 | 24 14 80 | 20 10 120 | 15 6 70 | 12 3 70 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

Voies de communication et transports

Axes ferroviaires

La gare d'Aimargues n'est plus aujourd'hui qu'un simple arrêt du train en partance du Grau-du-Roi et abrite quelques logements.

Axes routiers

Aimargues est traversée par la Route des plages, aussi appelée quatre-voies. La commune comporte aussi de nombreuses routes et chemins vicinaux. Une entrée d'autoroute de l'A9 est située également.

Transports en commun

La commune est desservie par les bus de la ligne C32 (Nîmes-Le Grau-du-Roi / La Grande-Motte) du service de transport départemental, Edgard[14].

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[15],[16].

La commune fait partie de la Camargue (delta du Rhône), réserve de biosphère, zone de transition, d'une superficie de 140 324,2 ha

Un autre espace protégé est présent sur la commune : les « Costières de Nimes », un terrain acquis (ou assimilé) par un conservatoire d'espaces naturels, d'une superficie de 2 027 ha[17].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 2]. Deux sites Natura 2000 ont été définis sur la commune au titre de la directive habitats[19] :

- la « petite Camargue », d'une superficie de 34 412 ha, une grande zone humide littorale indissociable de la Camargue provençale. Il comprend deux ensembles très intéressants : d'une part une zone laguno-marine avec un important massif dunaire actif avec de nombreuses dunes vives et fixées dont certaines boisées (Genévriers et Pins pignons) et d'autre part une zone fluvio-lacustre constituée de marais et d'étangs doux à saumâtres[20] ;

- « le Vidourle », d'une superficie de 209 ha, présentant un intérêt biologique tout particulier au regard de l'existence d'espèces aquatiques et palustres remarquables et singulières par rapport à d'autres cours d'eau de la région. Le Gomphe de Graslin, libellule d'intérêt communautaire, justifie notamment l'inscription du Vidourle au réseau Natura 2000[21].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

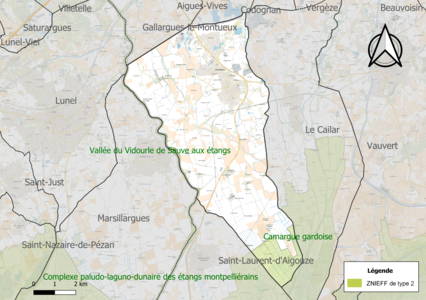

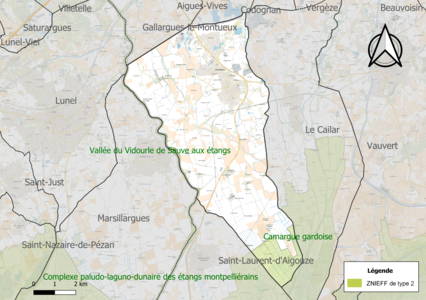

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 3] est recensée sur la commune[22] : la « plaine et marais du Vieux Vistre » (866 ha), couvrant 3 communes du département[23] et deux ZNIEFF de type 2[Note 4],[22] :

- le « Camargue gardoise » (42 422 ha), couvrant 12 communes dont 11 dans le Gard et 1 dans l'Hérault[24] ;

- la « vallée du Vidourle de Sauve aux étangs » (691 ha), couvrant 21 communes dont 16 dans le Gard et 5 dans l'Hérault[25].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Aimargues.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Aimargues est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5],[26],[I 1],[27]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Aimargues, une unité urbaine monocommunale[I 2] de 5 647 habitants en 2017, constituant une ville isolée[I 3],[I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 161 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 5],[I 6].

Aimargues est l'une des 79 communes membres du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du sud du Gard et l'une des 51 communes du pays Vidourle-Camargue. Enfin, la commune est membre du syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise, avec sept autres communes du sud du département.

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (90,7 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (94,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (35,8 %), terres arables (33,1 %), cultures permanentes (19,1 %), zones urbanisées (7,5 %), prairies (2,7 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,8 %), mines, décharges et chantiers (0,1 %)[28].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

Logement

Projets d'aménagement

Des travaux pour la construction d'un centre culturel, regroupant la bibliothèque, le service Jeunesse et des salles destinées aux associations, ont débuté mi-[29] dans un ancien garage transformé en appartements de location[30]. Inauguré en [31], il porte désormais le nom de centre Aimé-Gileni. Il accueille également les locaux de la section locale de la CGT-FO, dirigée par Géraldine Ravel[32].

Risques majeurs

Le territoire de la commune d'Aimargues est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage[33]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[34].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Montpellier/Lunel/Maugio/Palavas, regroupant 49 communes du bassin de vie de l'Montpellier et s'étendant sur les département de l'Hérault et du Gard, un des 31 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Rhône-Méditerranée[35], retenu au regard des risques de submersions marines et de débordements du Vistre, du Vidourle, du Lez et de la Mosson. Parmi les derniers événements significatifs qui ont touché le territoire, peuvent être citées les crues de septembre 2002 et de septembre 2003 (Vidourle) et les tempêtes de novembre 1982 et décembre 1997 qui ont touché le littoral. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[36],[37]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1987, 1988, 1991, 1994, 1995, 2002, 2003, 2005, 2014, 2018 et 2021 et au titre des inondations par remontée de nappe en 2003[38],[33].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (67,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 2 141 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 2141 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[39],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[40].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[41].

La commune est en outre située en aval des barrages de Sainte-Croix et de Serre-Ponçon, deux ouvrages de classe A[Note 7]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages[43].

Toponymie

Attestation du nom

| Année | Nom | Document |

|---|---|---|

| 813 | Armasanica, in Littoraria | Dom J. Mabillon et dom L. d'Achery, Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti, 1668 |

| 931 | Armacianicus | Cartulaire du chapitre cathédral de Notre-Dame de Nîmes[44] |

| 944 | Villa Armacianicus | Cartulaire du chapitre cathédral de Notre-Dame de Nîmes |

| 961 | Armacianicus | Cartulaire du chapitre cathédral de Notre-Dame de Nîmes |

| 965 | Villa Armatianicus | Cartulaire du chapitre cathédral de Notre-Dame de Nîmes |

| 1007 | Armacianicus | Cartulaire du chapitre cathédral de Notre-Dame de Nîmes |

| 1015 | Villa Armacianicus | Cartulaire du chapitre cathédral de Notre-Dame de Nîmes |

| 1031 | Villa Armacianicus | Cartulaire du chapitre cathédral de Notre-Dame de Nîmes |

| 1080 | Mansus de Armadanicis | Cartulaire du chapitre cathédral de Notre-Dame de Nîmes |

| 1102 | Armadanicæ, Armasanicæ | Cartulaire de l'abbaye de Psalmodie |

| 1145 | Armadanicæ | Histoire de Languedoc[45] |

| 1256 | Armasanicæ | Léon Ménard, notes manuscrites I |

| 1384 | Armasanicæ | Dénombrement de la sénéchaussée |

| 1435 | Armargues | Léon Ménard, notes manuscrites III |

| 1447 | Emargues | Léon Ménard, notes manuscrites III |

| 1462 | Locus Armazanicarum | Registre-copie de lettres royaux[46] de la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes, pour les annéees 1461 et 1462 |

| 1572 | Eymargues | Ursy, notaires de Nîmes, XVIe et XVIIe siècles |

| Source : Dictionnaire topographique du département du Gard[47] | ||

Étymologie

Provençal Eimargue, languedocien Aimargue, du roman Aimargues, Aymargues, Emargues, Armargues, Margues, Armasanegues, du bas latin Armadanicae, Armatianicae, Armatianicus, Armacianicus, Armasanica[48].

Les habitants sont appelés les Aimarguois, Aimarguoises.

Histoire

Moyen Âge

Le nom d’Aimargues dérive d'Armacianicum, une villa du Ve siècle mentionnée pour la première fois en 813 dans le cartulaire de l’abbaye bénédictine de Psalmody[49]. La population se répartit dans les nombreuses autres villæ du territoire : Saint-Sylvestre-de-Teillan, au sud, Saint-Michel-de-Varanègues, à l’ouest, Saint-Gilles-de-Missignac, Saint-Roman-de-Malaspelles, au nord, Saint-Cirice de Margues et surtout Saint-Saturnin de Nodel, à l’est.

Le XIIe siècle signe le déclin et la désertion progressive de ces paroisses et voit l'émergence du village d'Aimargues[49], dont le château, édifié avant 1185, sous le nom de castrum Armasanicarum, est placé sous la dépendance de la famille d'Uzès[49]. En 1119, le pape Gélase II se rend à Aimargues. Il séjourne au monastère de Teillan dont il consacre l'église. Au cours des années 1160-1190, un grand nombre de castra et de villæ deviennent possessions des Templiers dans la basse Vallée du Rhône. C'est le cas d'Aimargues, en 1161, qui joue un rôle important comme centre de recrutement pour le Temple de Saint-Gilles. Les frères Armand de Bordel, Raimon Alazandi et Pons Arimandi étaient originaires d'Aimargues[50],[51].

Louis IX, partant pour la croisade en Palestine, fait étape dans la cité avant de s'embarquer au port d'Aigues-Mortes. Son frère Alphonse de Poitiers et sa femme Jeanne y séjournent en . Leurs testaments respectifs, en français et en latin, sont datés d'Aimargues. Dès le XIIIe siècle, le castrum et son agglomération sont répertoriés dans le cadre de l'évêché de Nîmes qui y nomme un archiprêtre. Un recensement de 1328 quantifie 520 feux, soit 2 080 habitants environ[49]. À la suite de la peste noire de 1347-1352, il ne reste 56 ans plus tard que 50 feux lorsque le dénombrement de la sénéchaussée de 1384[47] est établie, soit 200 habitants environ.

Le français apparaît à Aimargues dans un livre d'imposition en 1474[52].

Époque moderne

Aimargues devient chef-lieu d'une viguerie en 1540. En 1565, avec l'érection en duché-pairie de la vicomté d'Uzès par Charles IX, la seigneurie d'Aimargues passe sous la domination de la maison de Crussol et devient le principal fief de la Basse-Vistrenque. Elle est instituée en baronnie en 1632[49].

En 1595, au cours de son voyage dans le sud de la France, Thomas Platter le Jeune fait un arrêt à Aimargues[53].

Les guerres de religion marque particulièrement le village aux XVIe et XVIIe siècles. En 1579, par la paix de Nérac, Aimargues devient une place de sûreté pour les protestants, et cela jusqu'à l'Édit de Nantes, en 1598. En 1616, le château est démantelé. En 1629, après plusieurs sièges, sur ordre du cardinal de Richelieu, les remparts sont à leur tour démolis[49]. Ses pierres servent à la construction de la muraillasse de Saint-Rémy[54]. La Tour de Fayard, demeure Renaissance ruinée, reste debout jusqu'à la première moitié du XXe siècle, mais elle doit être démolie par la suite. Il n'en subsiste que sa partie inférieure[49].

Révolution française et Empire

Aimargues quitte la tutelle d'Uzès dès la Révolution. Lors de la mise en place du département du Gard, en 1790, elle est érigée en chef-lieu de canton au sein du district de Nîmes et intègre les communes du Cailar et de Saint-Laurent-d'Aigouze. Cependant elle est intégrée au canton de Vauvert dès 1800.

Jean Bastide dit Jarret, soldat d'origine aimarguoise dans les Gardes-Françaises, qui se trouve à Paris avec son régiment, prend part à la Prise de la Bastille le . En 1792, les Sans-Culottes dévastent les châteaux de Malherbes et de Saint-Michel.

En 1815, les catholiques royalistes massacrent les bonapartistes : c'est la Terreur blanche.

Époque contemporaine

Du 27 août au , Aimargues est occupé par un contingent d'Autrichiens.

Au cours du XIXe siècle des édifices religieux sont construits ou reconstruits. Le premier est le temple, bâti en 1824 à l'architecture originale en façade, puis la première église paroissiale qui est transformée en halle en 1870. Devenue salle Georges Brassens, après ravalement, elle est maintenant consacrée aux spectacles et expositions divers[49]. Sur cette même place, une nouvelle église est édifiée entre 1864 et 1869, à l'instigation du curé Roland Lempereur (1817-1888[55]), dans un style néo-romano-gothique possédant un haut clocher en façade repérable à de longues distances et dont le concepteur est l'architecte Henri Révoil. On lit sur sa façade l'inscription « Liberté, égalité, fraternité » qui fut placée en 1905, après la victoire électorale de la gauche républicaine et anticléricale emmenée par Léon Fontanieu contre les royalistes[49]. Pour autant, la section locale de l'Action française, présidée par Joseph Calazel[56], ainsi que celle des Jeunes royalistes[57], continue de compter 600 adhérents[58].

Au début du XXe siècle, la commune jouit d'une certaine prospérité qui lui vient de sa position d'important centre viticole. Malheureusement, les ravages du phylloxéra signent peu à peu son déclin. Aimargues est durement touchée en 1910 par deux grèves agricoles : la seconde conduit à l'occupation militaire de la commune et à la révocation du maire Jean Joujou. Le climat se détend cependant après les nouvelles élections municipales de 1911. Cependant, la mairie est, en 1924 encore occupée, huit jours durant, par les anarchistes[59] ; de violents heurts opposent catholiques et anarchistes à l'occasion de la visite de l'évêque de Nîmes, Jean Justin Girbeau, le . Un groupe anarchiste se constitue. En 1929, celui-ci invite Nestor Makhno à Aimargues ; sa femme et sa fille y résident un an.

Sous le Régime de Vichy, Augustin Pourreau, maire de la commune, « rencontr[e] de nombreuses difficultés dans l'administration de [la] commune, en raison de l'important mouvement anarchiste avant-guerre »[60]. Dans les années 1950, l'anarcho-communiste Georges Fontenis, fait salle comble lors d'un meeting à Aimargues[59].

Durant la Seconde Guerre mondiale, Aimargues compte 9 morts : André Thérond, Henri Pagès, Joseph Lloret (résistant[61]), Raoul Teulon, Antoine Martinez, Étienne Prouvèze, Émile Pourreau, Yvon Guiraud et Jean Mailho (membre de la 2e DB[62],[63]), 3 morts en déportation, Paul Perrier (militant anarchiste), Henri Langlade (opérateur radio[64]) et Gaston Bêchard (syndicaliste, adjoint au maire de Montceau-les-Mines) et un disparu, Pascal Rouget.

La commune redevient chef-lieu de canton en 1992 avec la création du canton de Rhôny-Vidourle[65]. Cependant, à la suite du redécoupage cantonal de 2014, le canton de Rhôny-Vidourle est supprimé et Aimargues rejoint le canton d'Aigues-Mortes.

Le [66], en souvenir de la venue de Buffalo Bill en Camargue en 1905, le chef indien Tasunka Kokipapi est reçu à Aimargues et, au cours d'une cérémonie en présence de Patrick Bonton et d'Anne-Marie Quatrevaux[66], le manadier Pierre Aubanel est admis dans la tribu Lakota sous le nom de « Zintkala Ohitika », signifiant « Oiseau qui vole avec force et détermination »[67].

L'affaire du Coral

L’affaire du Coral ou affaire du lieu de vie, ou encore affaire des « ballets bleus du Coral »[68] est une affaire d'abus sexuels sur mineurs qui éclata en France en 1982 dans un « lieu de vie » éducatif installé dans une ancienne exploitation agricole à Aimargues. Très médiatisée à l'époque, l'affaire se distingua par la mise en cause de plusieurs personnalités publiques, ce qui donna lieu à des soupçons de manipulation d'origine politique ou policière.

Politique et administration

Maires

Conseil municipal

aucune information récente

Aimargues est dotée d'une déchèterie intercommunale, située au lieu-dit Madame. La communauté de communes de Petite Camargue gère la collecte hebdomadaire des ordures ménagères de la commune.

Jumelages

Au , Aimargues n'est jumelée avec aucune commune[69].

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[70]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[71].

En 2019, la commune comptait 5 717 habitants[Note 8], en augmentation de 12,67 % par rapport à 2013 (Gard : +2,08 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 37,4 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (32,6 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 21,3 % la même année, alors qu'il est de 29,6 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 2 797 hommes pour 2 885 femmes, soit un taux de 50,77 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,82 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

Située dans l'académie de Montpellier, la ville bénéficie d'une école maternelle (école Ventadour) et de deux écoles primaires — l'une, publique (école Fanfonne Guillierme), l'autre, privée (école li Gardianouns)[75].

Les établissements d'enseignement secondaire les plus proches sont le collège de Gallargues et le lycée Geneviève Anthonioz-de Gaulle à Milhaud.

On trouve également les services périscolaires suivants : un restaurant scolaire intercommunal, la crèche halte-garderie Les Trois pommes, la crèche d'entreprise Chloé-Béchard, le service Jeunesse municipal, ainsi qu'une bibliothèque.

Santé

Sur le territoire de la commune se trouvent quatre médecins généralistes, trois chirurgiens-dentistes, sept kinésithérapeutes, huit infirmières, un podologue, un vétérinaire, trois orthodontistes, un pharmacien et deux psychologues[76]. Une délégation de la Croix-Rouge française ainsi qu'une association de donneurs de sang sont à la disposition des habitants. La ville accueille une maison de retraite privée, la résidence Fanfonne Guillierme.

Sécurité

Aimargues est sous la protection d'une brigade territoriale de proximité de la gendarmerie nationale ainsi que des effectifs de la police municipale.

Manifestations culturelles et festivités

Aimargues accueille plusieurs manifestations culturelles et festivités.

Fête votive

Elle a lieu la semaine du 14 juillet.

Journée d'hommage à Fanfonne Guillierme

La Journée d'hommage à Fanfonne Guillierme se tient depuis 1989 le premier dimanche de mars.

Il s'agit d'une fête de tradition et de rassemblement des gens de Bouvine consacrée à Fanfonne Guillierme, à laquelle s'associe la Nacioun gardiano. Chaque année, Aimargues pavoise aux couleurs — bleu azur et or — de la manade Guillierme et, devant la statue située à l'emplacement des anciennes arènes, sont prononcés les rituels acampados (discours). Des arlésiennes, dont la reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur, rejoint l’église Saint Saturnin pour assister à la traditionnelle messe en provençal ; puis a lieu — depuis 2005[77] — la bénédiction des chevaux devant le parvis de la mairie. Une abrivado et une roussataïo (lâcher de juments et leurs poulains) ont lieu sur les boulevards. La journée se clôture par une course taurine dénommée la « Royale Fanfonne Guillierme » comptant pour le Trophée des As.

Salon des arts

Le salon des arts aimarguois, qui a porté le nom d'Art'Aimargues[78],[79],[80], se déroule pendant la fête. En 2015, l'invité d'honneur est Michel Tombereau[81].

Historiographie

L'association Litoraria, qui possède son siège à Aimargues, a pour mission de mettre en valeur le patrimoine historique et archéologique de Petite Camargue. Issue de la campagne de fouilles lancée par Claude Raynaud en 1994[82], fondée en 2001[83] autour de Claude Vidal (président), elle a succédé à l'Association culturelle d'Aimargues, active dans les années 1970[84].

Elle édite un Bulletin à la périodicité irrégulière et organise des expositions[85] et conférences[86].

Autres activités

- Le festival Western Longhorn, au mas Saint-Rémy[87]

- Le marché, qui a lieu le dimanche, et ses variantes : le marché du terroir, des vins...

- Le marché d'artisanat et produits du terroir, organisé chaque année[88]

- Le Forum des associations[89]

- Le Noël d'Antan[90]

Aimargues profite également des différentes animations organisées par l'école intercommunale de musique de Petite-Camargue, basée à Vauvert, avec de nombreux concerts, les fêtes de la musique en juin, ses stages de batterie et de jazz.

Une foire aux asperges réputée, ainsi qu'une fête de la Petite Camargue[91], s'y tenaient autrefois[92].

Sports

Dans les années 1870 et 1880, Aimargues possède un haras, dépendant de celui de Perpignan. Des courses hippiques y sont organisées, notamment en 1884. Il est supprimé en 1893[93].

Aimargues est dotée de deux stades de football, le stade René-Dupont, anciennement dénommé Bella-Vista et inauguré en [94], et un plus récent nommé stade Baptistin-Guigue ; d'un plateau multi-sports, ainsi que de salles de judo et de musculation au-dessus de la salle Lucien-Dumas ; de deux centres équestres ; enfin, des arènes Léopold-Dupont.

Les arènes d'Aimargues font partie de la tradition de la course camarguaise. Des toro-piscine s'y déroulent également.

Le premier rassemblement de bouvino a lieu en mars à Aimargues[95]. Aimargues accueille plusieurs manades sur son territoire, à savoir les manades Arlatenco, du Cougourlier, Félix, Michel Lagarde, Margé, L'Occitane et Saint-Pierre.

Plusieurs aires de jeux, ainsi que le boulodrome Charles-Constant (terrain dédié au jeu de la pétanque) se trouvent sur la commune.

Associations sportives

Il existe plusieurs associations dans le domaine sportif[96].

Stade olympique aimarguois

La principale est le Stade olympique aimarguois (SOA). Le club, fondé en 1920, prend la relève du Sporting Club aimarguois et de l'Étoile sportive aimarguoise, les deux n'ayant pas résisté à la Grande Guerre[97].

En 2019, sous la présidence de Mickaël Breit, le club compte 290 adhérents répartis entre les classes U6 et Seniors[98].

Le club organise aussi un tournoi en hommage aux enfants Brandon et Dylan Doméon depuis 2004[99]. Ce tournoi, réservé aux équipes U10/U11 et U12/U13, regroupe chaque année des clubs professionnels comme l'Olympique de Marseille, le Montpellier Hérault Sport Club, le Nîmes Olympique, l'OGC Nice ou encore le Toulouse Football Club[100].

Le nouveau président Francis Lamazère organise des célébrations pour le centième anniversaire du SOA en 2020[101].

Club taurin La Balestilla

Le club taurin La Balestilla, fondé en sous le nom de club taurin aimarguois est, à ce titre, l'un des plus vieux cercles taurins de France après ceux de Vauvert, Avignon, Nîmes, Marseille et Arles[102]. Subissant la concurrence de nouveaux clubs tels que La Carella, l'Union taurine Aubanel-Baroncelli et le club des indépendants, il est mis en sommeil dans les années 1970. Il est cependant réactivé dès l'hiver 1982 par un groupe de bénévoles[102].

Il est alors considéré comme avant-gardiste, car apolitique et acceptant en son sein les femmes. Subissant la concurrence de nouveaux clubs tels que La Carella, l'Union taurine Aubanel-Baroncelli et le club des indépendants, il est mis en sommeil dans les années 1970. Il est cependant réactivé dès l'hiver 1982 par un groupe de bénévoles autour de Robert Roux, dit Galline[102]. Lui succèdent ensuite Michel Puech, Jean-Paul Dumas, Jacques Servière, Régis Conesa (jusqu'en 2016) et Frédéric Curtil (depuis 2017)[102].

Il appartient à l'Union des clubs taurins Paul Ricard[103].

Cyclisme

Le Tour de France est passé plusieurs fois à Aimargues, voici les différents passages :

- 38e Tour de France 1951 - 17e étape[104]

- 51e Tour de France 1964 - 11e étape[105]

- 80e Tour de France 1993 - 13e étape[106]

- 85e Tour de France 1998 - 13e étape[107]

- 100e Tour de France 2013 - 6e étape[108]

Aimargues fut le lieu du départ de la deuxième étape Aimargues-Alès de l'Étoile de Bessèges en 1988 (13-02-1988)[109],[110]

Médias

Dans les années 1980, un périodique local, Le Petit journal, a existé à Aimargues[111],[112].

Après l'élection municipale de 2008, « Aimargues le journal » succède au journal « J'Aimargues au quotidien » fondé par le précédent maire. En 2015, « AimarGazette » voit le jour à son tour.

Aimargues fait partie du territoire couvert par le quotidien Midi Libre, par la télévision locale TV SUD[113] et par les programmes de France 3 Midi-Pyrénées.

Cultes

En 1614, les Pénitents Gris s'installent à Aimargues. Le culte catholique est rétabli en 1635. La paroisse tombe alors sous la coupe des abbés de Saint-Ruf. En 1654[114], les Récollets Paul-Antoine Saliers et Marc-Antoine Reboul y installent un couvent. Son emplacement est situé actuelle rue du Couvent. Le 3 ventôse an II (), les biens de l'église des Récollets sont liquidés[115].

Les Aimarguois disposent aujourd'hui de lieux de culte catholique et protestant.

La paroisse catholique fait partie du doyenné de Vauvert au sein du diocèse de Nîmes[116].

La paroisse protestante dépend de l’Église protestante unie de France[117].

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 2 218 ménages fiscaux[Note 9], regroupant 5 597 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 20 850 €[I 8] (20 020 € dans le département[I 9]). 46 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 10] (43,9 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 10] | 10,2 % | 11,4 % | 10 % |

| Département[I 11] | 10,6 % | 12 % | 12 % |

| France entière[I 12] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 3 506 personnes, parmi lesquelles on compte 77,5 % d'actifs (67,5 % ayant un emploi et 10 % de chômeurs) et 22,5 % d'inactifs[Note 11],[I 10]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Montpellier, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3],[I 13]. Elle compte 2 778 emplois en 2018, contre 2 404 en 2013 et 2 163 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 2 388, soit un indicateur de concentration d'emploi de 116,3 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 62,1 %[I 14].

Sur ces 2 388 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 564 travaillent dans la commune, soit 24 % des habitants[I 15]. Pour se rendre au travail, 90,1 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,8 % les transports en commun, 4,9 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,2 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 16].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

553 établissements[Note 12] sont implantés à Aimargues au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 13],[I 17].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 553 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 100 | 18,1 % | (7,9 %) |

| Construction | 101 | 18,3 % | (15,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 130 | 23,5 % | (30 %) |

| Information et communication | 11 | 2 % | (2,2 %) |

| Activités financières et d'assurance | 11 | 2 % | (3 %) |

| Activités immobilières | 22 | 4 % | (4,1 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 62 | 11,2 % | (14,9 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 65 | 11,8 % | (13,5 %) |

| Autres activités de services | 51 | 9,2 % | (8,8 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 23,5 % du nombre total d'établissements de la commune (130 sur les 553 entreprises implantées à Aimargues), contre 30 % au niveau départemental[I 18].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[118] :

- Royal Canin SAS, fabrication d'aliments pour animaux de compagnie (1 049 750 k€)

- Royal Canin France, commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (420 577 k€)

- Éminence, fabrication de vêtements de dessous (75 552 k€)

- Hydralians Logistique, commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole (52 644 k€)

- Prosjet Irrigaronne, commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole (37 636 k€)

Agriculture

La commune est dans la « Plaine Viticole », une petite région agricole occupant le sud-est du département du Gard[119]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 14] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 182 | 51 | 40 | 43 |

| SAU[Note 15] (ha) | 1 699 | 1 107 | 1 048 | 1 848 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 182 lors du recensement agricole de 1988[Note 16] à 51 en 2000 puis à 40 en 2010[121] et enfin à 43 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 76 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 61 % de ses exploitations[122],[Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a quant à elle augmenté, passant de 1 699 ha en 1988 à 1 848 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 9 à 43 ha[121].

Culture locale et patrimoine

Édifices civils

Du XVIIIe siècle, il subsiste au Plan de Cray un bel hôtel particulier ainsi qu'une glacière, construite en 1786-1788, à la sortie du village, vers la cave coopérative. Ce petit bâtiment circulaire à toit en coupole est resté en service jusqu’en 1906, et a fait l’objet d'une restauration en 1990-1991[49].

Château de Teillan

![]() Inscrit MH (1995)[123]

Inscrit MH (1995)[123]

Le Château de Teillan est situé à trois kilomètres au sud du village, il date de la seconde moitié du XVIe et du XVIIe siècle. C'est un ancien castrum romain qui portait autrefois le nom de Villa Tellianis puis de Mas de l'Irle. Il fut vendu à l'abbaye de Psalmody au XIIe siècle. Ce qui illustre le château est le corps de logis, le pigeonnier et le parc - composé au XIXe siècle autour des stèles antiques - avec tout son mobilier, ainsi que les nombreuses façades et toitures des communs et de la serre. On peut notamment y voir : un pigeonnier, une noria, un mikvé, un logis, un grand parc, des communs, une serre, une grande porte de style ancien. Dans le parc se trouve toujours une collection d'antiquités romaines réunies par le propriétaire des lieux[49].

Mas de Praviel

Le mas de Praviel (initialement « Petit-Teillan »[124]) est une élégante construction de la fin du XIXe siècle à proximité du château de Teillan. Il possède un belvédère à son 3e étage. C'est là qu'a vécu Fanfonne Guillierme de son arrivée de Paris, encore enfant, à sa mort.

Il existe aussi une multitude de mas, vingt-six au total, qui sont situés sur le territoire de la commune, comme le Grand Malherbes ou les mas de Rieutord, Buade, Bord, Saint-Blancard. Ils constituent une richesse économique et culturelle remarquable.

Mas de Malherbes

Érigé au XVIe siècle, il est d'abord la demeure de Hyacinthe Fontanès, trésorier de Louis XV.

En , le château est pillé par la garde nationale d'Aimargues, alors que le propriétaire est le comte Bourgeois-Moynier. Le 3 germinal an III de la République, il vend les ruines du château et les terres attenantes pour une somme de 80 000 livres.

Il est par la suite longtemps la propriété de la famille Ménard-Dorian, de Lunel, qui comprend comme membres célèbres l'homme politique Paul Ménard-Dorian et sa fille Pauline Ménard-Dorian, femme de lettres, petite-fille par alliance de Victor Hugo, modèle de Marcel Proust, qui tint salon au mas, et où elle meurt en 1941. C'est Marguerite, sœur de Jean, qui hérite du domaine. Elle y reçoit notamment Jean Cocteau, Paul Éluard, Max Jacob, Léon Daudet, Erik Satie, Léon Blum, Folco de Baroncelli-Javon et Fanfonne Guillierme[125].

Ancienne église Sainte-Croix et hôtel de ville

Sur la place de l'église, un ensemble monumental est formé par l'ancienne église Sainte-Croix (XIIIe siècle) et sa tour d'horloge transformée en halle au moment de la construction de l'actuelle église puis en salle polyvalente « Georges Brassens », à laquelle succède l'hôtel de ville. La façade de ce dernier est richement ornée. La mairie est elle-même accolée à l'ancien hôtel des postes, qui devient ensuite la salle Élisabeth-Kruger, et le siège de l'association Litoraria. L'église Sainte-Croix, première église paroissiale a été datée des croisades. Laissée en ruines lors des guerres de religion, elle fut restaurée en 1611. Elle prit le double vocable de Sainte-Croix et Saint-Saturnin, lors de la sécularisation de l'abbaye de Psalmodie. En 2003 des fouilles effectuées ont mis au jour un secteur du cimetière, où se trouvaient des sarcophages du VIe siècle. Les dernières tombes remontaient au XVIe siècle[49].

Divers

- Les deux lavoirs de la commune témoignent bien du passé. En effet, l'un d'entre eux (datant de 1905) est encore quasi-intact même si le second, situé au nord du village, sur les quais de la Fontaine (datant de 1875), est presque détruit ; il en subsiste seulement le bassin. Leur restauration a eu lieu au XXe siècle.

- La Glacière : située au sud du village, c'est une construction circulaire enterrée, bâtie en pierres et surmontée d'un dôme. Au XVIIIe siècle, elle conservait la glace en été pour les familles les plus riches. Elle a été restaurée en 1991.

- Le château (ou mas) d'Andron, qui était autrefois la résidence de la grande manadière Fanfonne Guillierme.

- L'hôtel de Cray, qui héberge la brigade de gendarmerie du village de 1912 à 2012, et la police municipale depuis lors.

- La Croix des Pénitents gris, construite en 1820 et restauré en 2014[126]. C'est le seul calvaire sur la commune d'Aimargues.

Édifices religieux

Stèles funéraires antiques

![]() Classé MH (1978)[127]

Classé MH (1978)[127]

Des stèles funéraires antiques et un monument sépulcral de l'Antiquité sont situés au cimetière d'Aimargues. Par ailleurs, il existe huit stèles funéraires antiques situées depuis 1635 au lieu-dit Le Grand Teillan.

Églises catholiques

- Église Saint-Saturnin et Sainte-Artimidora

L'église Saint-Saturnin et Sainte-Artimidora, l'une des rares églises en France possédant encore l'inscription « République Française, Liberté, Égalité, Fraternité » sur sa façade, a été édifiée sous le Second Empire de 1864 à 1869 par l'architecte Henri Antoine Révoil. Son clocher particulièrement élancé culmine à 40 mètres. L'église renferme les reliques de sainte Artimidora dans leur châsse, ainsi qu'un tableau sur panneaux de bois représentant Jésus portant sa croix, peint en 1548 par Simon de Châlons et restauré en 1990 (classé MH). Signalons encore une Vierge à l'Enfant en marbre par le sculpteur Léopold Morice (1870). Le vaste vaisseau comporte une belle élévation sous les voûtes de la nef à croisées d'ogives et bas côtés, un transept et un chœur tous deux éclairés par des roses et vitraux qui forment un ensemble remarquable datant de 1869 exécutés par les ateliers du célèbre maitre verrier parisien Édouard Didron. Au fil du temps, les murs intérieurs ont été blanchis : ils dissimulent l'important décor néo-gothique très coloré d'origine. Voir aussi les fonts baptismaux, la chaire à prêcher, les boiseries et les stalles du chœur, les grilles 18e de la tribune axiale....

- Église Sainte-Croix et Saint-Saturnin d'Aimargues (XIIIe siècle), (voir plus haut : Ancienne église Sainte-Croix et hôtel de ville).

Temple protestant

Le temple d'Aimargues a été construit en 1824. Aujourd'hui les célébrations sont occasionnelles, mais le temple abrite toujours les archives de l'Église réformée à Aimargues. Il est le deuxième plus petit de la région, après celui d'Aigues-Mortes.

Patrimoine culturel

Aimargues peut également compter sur la présence de plusieurs salles municipales, Lucien-Dumas, Georges-Brassens, Élisabeth-Kruger, Giovanni-Matini, réparties dans le centre du village. Leurs fonctions sont diverses et variées, même si la plupart sont affectées aux associations.

Patrimoine environnemental

- L'étang de pêche de la Ginouze, d'une superficie de six hectares, situé au nord-est de la commune. Il est possible d'y faire des randonnées. Le site était autrefois utilisé pour l'exploitation de graviers et de rejets de déchets ménagers, jusqu'à sa rénovation en 1990.

- Les prés dits du mas de Charron et ceux de La Palunette.

- Vue aérienne.

- Étang de la Ginouze.

- Vue aérienne.

Personnalités liées à la commune

Mortes

- Georges de Coursule, baron de Saint-Rémy (1600-1673), officier des troupes de Henri II de Montmorency, s'établit à Aimargues en 1626, au mas Saint-Rémy. Il était le cousin de Charles de La Vieuville, principal ministre de Louis XIII avant Richelieu. Sa fille, Gabrielle, épousa Jean de La Croix de Castrie, seigneur de Candilhargues.

- Pierre Melchior d'Azémar (ou d'Adhémar) (1740-1821), préfet du Var finit sa vie au château de Teillan.

- Pierre Melchior d'Azémar (ou d'Adhémar) (1740-1821), préfet du Var,

- Louis-Étienne Ricard (1740-1814), homme politique, habita au mas de Bord.

- Jean-César Vincens-Plauchut (1755-1801), homme politique de la Révolution, a vécu à Aimargues.

- Jean-René Jouenne d'Esgrigny (1770-?), militaire, domicilié à Aimargues.

- François Joseph Pamphile de Lacroix (1774-1841), général français né à Aimargues. Son nom est gravé sous l’arc de triomphe de l'Étoile, à Paris.

- François-Isidore de Ricard (1779-1849), fils de Louis-Étienne, homme politique sous la Restauration et la Monarchie de Juillet.

- Paulin d'Anglas de Praviel (1793-1872), l'ultime survivant de l'épisode du fameux vaisseau de la Méduse, inhumé au cimetière d'Aimargues selon ses dernières volontés. Sa tombe a été remise en valeur en 2008.

- Charles de Surville (1803-1868), homme politique qui était de la famille du maire Maurice de Cray et qui possédait le mas de Bord.

- Henri de Bornier (1825-1901), de la famille de Bornier, dramaturge, poète, romancier et critique théâtral, a vécu au mas de Bornier[128],[129],[130].

- Paul Ménard-Dorian (1846-1907), homme politique, a vécu au mas de Malherbes.

- Paul Doumergue (1859-1930), pasteur et théologien réformé, installé au mas de Saint-Michel.

- Pauline Ménard-Dorian (1870-1941), fille du précédent, femme de lettres, a vécu au mas de Malherbes.

- Jean Joujou (1879-1961), membre du groupe anarchiste, maire d'Aimargues de 1908 à 1910.

- Paul Roussenq (1885-1949), militant anarchiste, a vécu à Aimargues, accueilli au sein du groupe anarchiste.

- Fanfonne Guillierme (1895-1989), grande manadière qui vécut au mas de Praviel.

- Gaston Bêchard (1900-1945), professeur, militant socialiste, syndicaliste, adjoint au maire de Montceau-les-Mines, mort en déportation à Mauthausen.

- Joseph Chatellier (1901-1985), militant du groupe anarchiste, il se rapproche des communistes est élu maire après la Libération en . Il le reste jusqu'en 1963.

- Annette Cadier (1907-2013[131]), née Warnery, épouse du pasteur Jean Cadier, cavalière aux côtés de Fanfonne Guillierme, ambulancière durant la Seconde Guerre mondiale, centenaire, ayant vécu au mas de Rieutord[132].

- Jean Jourdan, dit Chocho (1908-1986), militant anarchiste, président informel puis secrétaire du Comité de Libération, est né à Aimargues. Leader principal du groupe anarchiste d'Aimargues, il eut pour frère aîné Paul Jourdan.

- Élisée Perrier (1913-1992), militant anarchiste, frère cadet de Paul (1908-1944), mort en déportation.

- Michel Stahl (1914-1989), résistant durant la Seconde Guerre mondiale, compagnon de la Libération, pasteur de l'Église réformée, mort à Aimargues.

- Gabriel Gilly (1918-2006), haut fonctionnaire, né à Aimargues.

- Pierre Torreilles (1921-2005), écrivain, poète, éditeur, fondateur de la librairie Sauramps, né à Aimargues.

- Jacques Duntze (1922-1995), aviateur et résistant français, né à Aimargues.

- Jean Lafont (1922-2017), manadier, ayant vécu à Aimargues.

- Léopold Dupont (1924-2010), footballeur, raseteur, puis tourneur notamment de Jacky Siméon, et dont les arènes d'Aimargues portent le nom.

Vivantes

- Pierre Parsus (1921), artiste peintre, sculpteur et illustrateur, installé à Aimargues pendant 5 mois en 1952, chez Bernard Kruger, au domaine de Saint-Michel[133].

- Gérard Fromanger (1939-2021), artiste peintre, a conçu, en 1979, plusieurs de ses œuvres à Aimargues[134].

- Claude Sigala (1942), éducateur, créateur en 1976[135], puis directeur du Coral, principal protagoniste de l'affaire du Coral.

- Jean-François Galéa (1944), artiste peintre, qui a établi son atelier à Aimargues- Médaille d'Or section Peinture-Société des Artistes Français Paris.

- Philippe Chareyre (1946), historien, originaire de la commune et auteur de travaux à son propos.

- Michel Falguières (1949), écrivain, enseignant retraité, a enseigné à Aimargues avant de s'installer à l'étranger.

- Thierry Félix (1969), raseteur puis manadier, possède la manade Félix à Aimargues.

- Laurent Pit (1977), ancien enseignant, comédien, a grandi à Aimargues. Il est le fils de Serge Pit, enseignant et proviseur, ancien adjoint au maire d'Aimargues.

Lieu de tournages cinématographiques

Les rues et bâtiments d'Aimargues ont plusieurs fois servi de décor au tournage de scènes de films et de téléfilms[136] :

- 1946 : Le Gardian de Jean de Marguenat avec Tino Rossi, Lilia Vetti, Loleh Bellon, Catherine Fonteney ;

- 1995 : Visiblement je vous aime de Jean-Michel Carré avec Denis Lavant, Dominique Frot, Vanessa Guedj ;

- 2014 : N'importe qui de Raphaël Frydman avec Franc Bruneau, Nicole Ferroni, Rémi Gaillard, Quentin Jodar, Alban Ivanov, Sylvain Katan, Brigitte Moati, Grégory Nardella, Patrick Raynal ;

- 2019 : Le Rond-Point de la colère, évoquant le mouvement des Gilets jaunes sur la commune. Réal. Pierre Carles, Olivier Guérin, Clara Menais, Bérénice Meinsohn, Laure Pradal et Ludovic Raynaud ; Un autre son de cloche ; 59 min[137].

Héraldique

|

Blason | Coupé d'azur et d'argent à la croix latine haussée d'or posée en bande brochant sur la partition[138]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Aimargues possède la même devise que Paris, Fluctuat nec mergitur, que l'on peut traduire en français par « Elle est battue par les flots, mais ne sombre pas », au féminin en référence aux armoiries de la ville : d'azur, à la rivière d'argent, ombrée d'azur, sur laquelle est une croix flottant à dextre de sable[139].

Pour approfondir

Bibliographie

- Jean Vidal, Monographie de la ville d'Aimargues, Paris, Librairie des sciences agricoles - Charles Amat (réimpr. 1993) (1re éd. 1906), 318 p. (lire en ligne)

- Annie Maurette, Aimargues : vie politique, économique et sociale de la fin du XIIIe siècle à la fin du XIVe siècle (mémoire de maîtrise), Montpellier, Université de Montpellier,

- Philippe Chareyre (sous la dir. de Jean Boisset et Joël Fouilheron), Extension et limites du dimorphisme social et religieux en Bas-Languedoc : Aimargues (mémoire de maîtrise), Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier 3, — courte recension par Michel Reulos dans le Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, vol. 135, avril 1989, p. 318 (lire en ligne)

- Catherine Sigal, Chroniques villageoises : Aimargues, Marsillargues et Saint-Laurent d'Aigouze, 1900-1950, Marsillargues, collège Roger-Contrepas, , 96 p. (OCLC 461703390)

- Jean-Louis Py, Aimargues pendant la tourmente révolutionnaire : 1788-1799, t. 1, Nîmes, Christian Lacour, , 120 p. (ISBN 978-2869711235, lire en ligne)

- Jean-Louis Py, Histoire d'Aimargues de 1799 à 1851, t. 2, Nîmes, Christian Lacour, coll. « Eruditae indagationes », (ISBN 978-2-86971-631-5, lire en ligne)

- Jean-Louis Py, Histoire d'Aimargues de 1852 à 1900 : économie, vie quotidienne, société, t. 3, Nîmes, Christian Lacour, , 101 p.

- Jean-Louis Py, Histoire d'Aimargues de 1852 à 1900 : Bleus, Blancs et Rouges, t. 4,

- Jean-Louis Py, Histoire d'Aimargues de 1900 à 1918 : la Belle Époque et la Grande Guerre, t. 5,

- Bertrand Thierry, Georges de Saint-Rémy à Aimargues : Aimargues au XVIIe siècle, Strasbourg, Éditions de la Librairie du XVIIe siècle, , 180 p. (ISBN 2950669239)

- Nathalie Agamis, Familles de Petite Camargue au XVIIIe siècle : catholiques et protestants à Aimargues, Le Cailar et Saint-Laurent-d'Aigouze (thèse), Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier 3, (présentation en ligne)

- Philippe Chareyre, « Aimargues », dans Patrick Cabanel (dir.), Itinéraires protestants en Languedoc : espace gardois, Montpellier, Les Presses du Languedoc, 2000, p. 447-454 (ISBN 2-85998-211-6).

- Pauline Cazalis (dir. Frédéric Rousseau), L'Anarchisme entre lutte sociale et prise de pouvoir : Aimargues (1900-1951) (mémoire de maîtrise en histoire), université Montpellier-III, 2001, 185 p. — consultable aux Archives départementales de l'Hérault (cote TAR 668).

- Max Daumas et Henri Michel, Le domaine du Grand Malherbes : un mas célèbre de la Petite Camargue, Aimargues, M. Daumas et H. Michel (réimpr. 2012) (1re éd. 2004), 138 p. (ISBN 978-2-9504337-4-9)

- Michel Falguières, Jean Jourdan, dit Chocho : libertaire d'Aimargues, de 1908 à 1948, Nîmes, Comédia, , 183 p.

- Jean-Louis Py et Claude Vidal, Souvenirs d'Aimargues (1900-1950), Nîmes, Nombre 7, , 160 p. (ISBN 978-2-36832-145-4, OCLC 930946790)

Littérature

- Henri de Bornier, À M. Lempereur, curé d'Aimargues : poésie pour la pose de la première pierre de la nouvelle église d'Aimargues, Paris, Bourdier, , 4 p. (lire sur Wikisource)

- Cantate pour la translation des reliques de Sainte Artimidora, Nimes, Soustelle, , 3 p.

- Souvenir de la fête réparatrice d'Aimargues : 25 avril 1897, Nimes, Lafare frères, , 23 p. (lire en ligne)

- Pierre Marius Afflatet, Évocations pastorales, Nîmes, Notre-Dame, , 104 p.

- Yves Fages, Contes de l'Espiguette, Uzès, La Capitelle, , 129 p.

- Raoul Bonfort, Arc-en-ciel, Nîmes, Christian Lacour, , 112 p. (présentation en ligne) — poème sur Aimargues p. 25

- (oc) Gabriel Brun, Pèr la fe di Biòu e l'amour de la lengo, Aigues-Mortes, Gabriel Brun, , 116 p.

Articles connexes

- Liste des communes du Gard

- Château de Teillan

- Gare d'Aimargues

- Gard

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- « Insee - Chiffres clés : Aimargues », sur insee.fr (consulté le )

- « Impôts locaux à Aimargues », sur taxe.com (consulté le )

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- un mas local en tire son nom

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[18].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[42].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[120].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune urbaine - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 d'Aimargues » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune d'Aimargues (30006) », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Aimargues » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Aimargues » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Aimargues » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Aimargues » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gard » (consulté le ).

Autres sources

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Razil (Y3521460) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Rhony (Y3520540) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - La Cubelle (Y3520560) » (consulté le ).

- Sophie Landrin, « Dix ans après la crue, Aimargues toujours inondable », Le Monde, , p. 12 (lire en ligne).

- Philippe Cannard, Patrice Foin, Philippe Huet, Claude Laurain, Xavier Martin et Jean-Louis Prime, Retour d'expérience des crues de septembre 2002 dans les départements du Gard, de l'Hérault, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, de l'Ardèche et de la Drôme : rapport consolidé après phase contradictoire, Paris, ministère de l'Écologie et du Développement durable, , 133 p. (lire en ligne), p. 57.

- Véronique Bennouar-Bonacchi, « Le maire Jean-Paul Franc sera reçu par la ministre de l'Environnement », Midi libre, (lire en ligne).

- « Deux Aimarguois ont été reçus au ministère de l'Ecologie », Midi libre, (lire en ligne).

- « Jean-Paul Franc : "La consolidation de la digue prioritaire" », Midi libre, (lire en ligne).

- « Lettre du Maire d'Aimargues, Jean-Paul Franc », Vidourle, no 21, , p. 11 (lire en ligne).

- Marie-Hélène Touchet, « Digue d'Aimargues : le plus gros chantier de l'aménagement du Vidourle débute », midilibre.fr.

- « Aimargues », sur annuaire-mairie.fr.

- « Météo de la région de montpellier », sur meteo-montpellier.fr (consulté le ).

- fiche horaire ligne C32

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « les « Costières de Nimes » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune d'Aimargues », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101406 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101391 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune d'Aimargues », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « plaine et marais du Vieux Vistre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Camargue gardoise » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée du Vidourle de Sauve aux étangs » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « établissements scolaires de la commune », sur aimargues.fr (consulté le ).

- « D'anciens logements vétustes métamorphosés en un lieu dédié à la culture », Aimargues le journal no 9, , p. 23.

- Aimargues le journal no 19, , p. 6-7.

- Tony Duret, « AIMARGUES Le syndicat Force Ouvrière s’implante dans la commune », objectifgard.com.

- « Les risques près de chez moi - commune d'Aimargues », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI de Montpellier/Lunel/Maugio/Palavas », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « 0 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune d'Aimargues », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Eugène Germer-Durand (Editeur scientifique), Cartulaire du chapitre de l'église cathédrale Notre-Dame de Nîmes, Nimes, A. Catélan, , CLXII-403 p., In-8° (BNF 34124838).

- (fr + la) Claude Devic et Joseph Vaissette, Histoire générale de Languedoc, Toulouse, J.-B. Paya, 1840-1846, 10 vol. ; in-8 (BNF 36384293).

-

Lettres royaux : Lettres de chancellerie expédiées aux nom du prince.

Remarque : Lettres royaux est une façon archaïque de parler, conservée longtemps par l'usage de la chancellerie, les adjectifs en al étant, dans l'ancien français, semblables au masculin et au féminin, attendu qu'ils proviennent d'adjectifs latins en alis, qui ont même forme pour ces deux genres.

Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, L. Hachette, 1873-1874, 4 vol. ; gr. in-4 (BNF 30824717), p. 283, t. 3. - Eugène Germer-Durand, Ministère de l'instruction publique (Éditeur scientifique) et Comité des travaux historiques et scientifiques (dir.), Dictionnaire topographique du département du Gard : comprenant les noms de lieu anciens et modernes, Paris, Impr. impériale, , XXXVI-298 p., in-4 (BNF 30500934), p. 4-5.

- (oc + fr) Frédéric Mistral et Jules Ronjat, Lou Trésor dou Félibrige ou Dictionnaire provençal-français, Raphèle-lès-Arles, M. Petit, , 2 vol. ; 25 cm (ISBN 84-499-0563-X, BNF 37258238), p. 845, t. 1.

- « Aimargues (Archéologie Petite Camargue) », sur archeologiepetitecamargue.culture.fr (consulté le )/

- « Les Templiers d'Aimargues », sur templiers.net (consulté le ).

- « Histoire d'Aimargues », sur aimargues.fr (consulté le ).

- « Anniversaire des 140 ans de l’Eglise Saint-saturnin d’Aimargues », Bulletin de liaison de Litoraria, no 2, .

- http://maurras.net/pdf/af/almanachs/almanach-af-1935.pdf

- Callais, François, « La jeunesse Royaliste. Préfiguration de l'action française », Histoire, économie & société, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 10, no 4, , p. 561–589 (DOI 10.3406/hes.1991.1583, lire en ligne, consulté le ).

- « Lire : Marty, « Perrier c’est nous », alternativelibertaire.org.

- Cosson, Armand, « La francisque et l'écharpe tricolore : Vichy et le pouvoir municipal en Bas-Languedoc », Annales du Midi, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 104, no 199, , p. 281–310 (DOI 10.3406/anami.1992.3740, lire en ligne, consulté le ).

- http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=81778

- « Rue Jean Mailho à Aimargues (1926 – 1945) », Bulletin de liaison de Litoraria, no 3, .

- http://www.lyceefr.org/aaegd/gouraud/livredor/mailho_jean.htm

- http://patrimoine-memoire.aviation-civile.gouv.fr/flb/02-01_La-memoire-des-anciens-livret-1/files/assets/basic-html/page42.html)

- « Décret », sur Légifrance.

- Olivier Calleriza, « Rencontres lointaines à travers le temps », Bulletin de liaison de Litoraria, no 5, .

- « 1905, des Indiens au Cailar... », lousanglie.fr.

- Christophe Dubois, Christophe Deloire, Sexus Politicus, Albin Michel, 2006, pages 321-325

- « Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures », sur le site du ministère des affaires étrangères (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Gard (30) », (consulté le ).

- « Annuaire des établissements scolaires de l'académie de Montpellier, page 19 », sur ac-montpellier.fr (consulté le ).

- « Santé à Aimargues », sur aimargues.fr (consulté le ).

- Véronique Bennouar-Bonacchi, « « La tradition n'est pas un vain mot » », Midi libre, no 21 680, , p. 9.

- « Trois artistes à Art Aimargues », midilibre.fr.

- « Art'Aimargues », artmajeur.com.

- « Artaimargues - Une première édition au succès indéniable », Aimargues le journal no 11, , p. 5.

- Blog de l'artiste.

- https://www.petitecamargue.fr/wp-content/uploads/2016/03/agir_ensemble_decembre_2009.pdf

- « Litoraria », Agir ensemble, no 5, , p. 14 (lire en ligne).

- Michel Piskorz, « La paroisse de Saint-Sylvestre de Teillan : Sur la commune d’Aimargues », Bulletin de liaison de Litoraria, no 2, .

- MPR, « Aimargues : Litoraria a commémoré les 500 ans de la Réforme », Midi libre, (lire en ligne, consulté le ).

- https://cths.fr/an/societe.php?id=4309

- « CONTACT & REVUE DE PRESSE », westernlonghorn.fr.

- Abdel Samari, « À VOS AGENDAS Marché d’artisanat et de produits du terroir, ce week-end à Aimargues ! », objectifgard.com.

- Belinda Ricci, « Aimargues : Forum des associations », midilibre.fr.

- « Noël d'Antan à Aimargues », camarguecostieres-tourisme.fr.

- « Des idées pour sortir », humanite.fr.

- Raymond Massoni, « La Camargue préfère le rail », humanite.fr.

- Pascal Rey, « La station d'étalons d'Aimargues au XIXe siècle », Bulletin de liaison de Litoraria, no 13, .

- Bernard Jullien, « Aimargues Le stade de foot a pris le nom de René Dupont », midilibre.fr.

- « premier rassemblement de bouvino en mars », sur aimargues.fr (consulté le ).

- « Associations d'Aimargues », sur aimargues.fr (consulté le ).

- https://www.midilibre.fr/2022/06/12/le-stade-olympique-aimarguois-va-enfin-celebrer-son-centenaire-10353367.php.

- https://voir-plus.com/2019/04/04/le-stade-olympique-aimarguois-en-pleine-ascension.

- https://www.midilibre.fr/2011/05/03/septieme-tournoi-de-foot-a-la-memoire-de-dylan-et-brandon-domeon,312854.php.

- https://www.midilibre.fr/2022/06/05/mille-personnes-au-tournoi-brandon-et-dylan-domeon-10339005.php.

- https://gard-lozere.fff.fr/simple/aimargues-lambitieux-centenaire.

- Axel Allais, « L'événement de l'année 2008 : Les 110 ans du Club taurin La Balestilla », Bulletin de liaison de Litoraria, no 9, .

- http://www.uctpr.com/spip.php?article3640

- « 38ème Tour de France 1951 - 17ème étape ».

- « 51ème Tour de France 1964 - 11ème étape ».

- « 51ème Tour de France 1964 - 11ème étape ».

- « 85ème Tour de France 1998 - 13ème étape ».

- « 100ème Tour de France 2013 - 6ème étape ».

- « annuaire 1988 ».

- « Etoile de Bessèges 1988 ».

- http://www.worldcat.org/title/petit-journal/oclc/474143770&referer=brief_results

- « Zone de diffusion de la télévision locale TV Sud », sur tvsud.fr.

- Ed. Bondurand, Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, vol. 3, 1891.

- « Les relevés d'archives », Bulletin de liaison de Litoraria, no 11, .

- « Plaine maritime - District paroissial de Vauvert », sur le site du diocèse de Nîmes (consulté le ).

- « Ensemble paroissial de Aimargues », sur Église protestante unie de France (consulté le ).

- « Entreprises à Aimargues », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune d'Aimargues - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Gard » (consulté le ).

- Notice no PA00102946, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- https://archive.org/stream/cartulaireduchap00cath/cartulaireduchap00cath_djvu.txt

- Site du domaine.

- « Restauration de la croix des Pénitents », sur litoraria (consulté le ).

- Notice no PA00102947, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- D'après Prosper Falgairolle, Essai sur les bibliophiles du Bas-Languedoc (département du Gard) et leurs ex-libris.

- Edmond Rostand cite le mas dans son Discours de réception.

- « Qu'il ne quittait, chaque année, que pour aller passer l'automne en Languedoc, parmi les vignes et sous les platanes du Mas de Bornier, le vieux domaine de famille » (Auguste Dorchain, préface aux Œuvres choisies, Grasset, 1913.

- Avis de décès, dansnoscoeurs.fr.

- « Une centenaire à Aimargues », J'Aimargues au quotidien, no 27, , p. 9.

- « Parcours », lucetteetpierreparsus-peintre.com.

- « Lieux de tournage - Aimargues », sur l2tc.com (consulté le ).

- http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/56293_1

- « Blason de la commune », sur labanquedublason2.com (consulté le ).

- « La devise d'Aimargues », sur Genealogie.com (consulté le ).

- Portail des communes de France

- Portail de la Camargue

- Portail du Gard

На других языках

[de] Aimargues