world.wikisort.org - France

Gallargues-le-Montueux est une commune française située dans le sud du département du Gard, en région Occitanie.

Ne doit pas être confondu avec Galargues.

| Gallargues-le-Montueux | |

Mairie de Gallargues-le-Montueux. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gard |

| Arrondissement | Nîmes |

| Intercommunalité | Communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle (siège) |

| Maire Mandat |

Freddy Cerda 2020-2026 |

| Code postal | 30660 |

| Code commune | 30123 |

| Démographie | |

| Gentilé | Gallarguois |

| Population municipale |

3 632 hab. (2019 |

| Densité | 334 hab./km2 |

| Population agglomération |

28 419 hab. (2008) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 43′ 19″ nord, 4° 10′ 25″ est |

| Altitude | Min. 8 m Max. 65 m |

| Superficie | 10,89 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Lunel (banlieue) |

| Aire d'attraction | Montpellier (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Aigues-Mortes |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | gallargues-le-montueux.fr |

| modifier |

|

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le Vidourle, le canal d'irrigation du Bas-Rhône Languedoc, la Cubelle et par un autre cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (« le Vidourle ») et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Gallargues-le-Montueux est une commune rurale qui compte 3 632 habitants en 2019, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est dans l'agglomération de Lunel et fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier. Ses habitants sont appelés les Gallarguois ou Gallarguoises.

Bien que la prononciation soit la même, Gallargues-le-Montueux (anciennement Grand Gallargues) et Galargues (anciennement Petit Gallargues) sont deux villages distincts, le premier étant situé dans le Gard et le second dans l'Hérault.

Le patrimoine architectural de la commune comprend sept immeubles protégés au titre des monuments historiques : le pont Ambroix, classé en 1840, la tour romaine, classée en 1875, l'église Saint-Martin, inscrite en 1986, l'Hôpital Saint-Jacques, inscrit en 2001, le château de Thomas Burnet, inscrit en 2001, le temple protestant, inscrite en 2015, et le monument aux morts, inscrite en 2018.

Géographie

Localisation

À mi-distance de Nîmes et de Montpellier, le village se situe à un carrefour où se réunissent tous les grands axes de la région, autoroute, route nationale, routes des plages.[1]

Hydrographie et relief

La ville est construite sur le premier contrefort dominant de 65 m la plaine de Petite Camargue, faite d'étangs et marécages asséchés jusqu'au littoral se trouvant à 12 km.

À l’est, la limite de la commune est marquée par une rivière : le Razil ; à l'ouest, par un fleuve, le Vidourle, bordé d’une ripisylve classée de saules et peupliers blancs. Est également classée, la pinède dite de Cabassut qui débouche, au nord, en direction d'Aubais à 3,6 km et Sommières à 9 km, sur un vaste plateau naturel de garrigue. Au sud de la colline, la plaine est cultivée avec un vignoble aux cépages soigneusement palissés et diverses cultures maraichères. Aux pieds de la cité coule le canal du Bas-Rhône Languedoc.

Climat

Un orage violent a balayé le village le 14 septembre 2021 de 10h à 12h. Occasionnant la chute de pins centenaire et inondant le bas du village car l'eau ne pouvait pas s'évacuer correctement à cause des nombreuses constructions[2].

La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et en service de 1985 à 2021 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[3]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,9 | 12 | 15,2 | 18 | 17,8 | 14,1 | 11,2 | 5,9 | 3,3 | 9,7 |

| Température moyenne (°C) | 6,9 | 8,1 | 11 | 13,5 | 17,8 | 21,5 | 24,5 | 24,3 | 20,1 | 16 | 10,5 | 7,7 | 15,2 |

| Température maximale moyenne (°C) | 11,5 | 13,2 | 16,6 | 19 | 23,7 | 27,8 | 31,1 | 30,9 | 26 | 20,8 | 15,1 | 12 | 20,7 |

| Record de froid (°C) date du record |

−12,5 15.01.1985 |

−9 05.02.12 |

−6,7 02.03.05 |

−0,4 08.04.21 |

3,5 01.05.04 |

8 06.06.1986 |

11,6 10.07.07 |

8,5 30.08.1986 |

5 04.09.1996 |

−0,9 25.10.03 |

−5,5 23.11.1998 |

−9,1 25.12.01 |

−12,5 1985 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

22 19.01.07 |

24,7 28.02.19 |

28,6 31.03.12 |

32 08.04.11 |

36 29.05.01 |

45,9 28.06.19 |

39 23.07.06 |

40,1 04.08.17 |

35,9 05.09.16 |

33,1 11.10.11 |

26,1 07.11.13 |

22 17.12.1985 |

45,9 2019 |

| Précipitations (mm) | 61,3 | 43,3 | 32,2 | 66,8 | 49,9 | 33 | 20,1 | 44,8 | 103,7 | 113,2 | 71,3 | 64,4 | 704 |

Les 45,9 °C atteints à Gallargues-le-Montueux le à 16h21[4],[5], lors de la canicule européenne de juin 2019, après avoir été considérés pendant plusieurs jours comme étant un record absolu, représentent à cette date la seconde température la plus chaude jamais enregistré en France, le record appartenant à la ville voisine de Vérargues (46° le même jour)[6].

Voies de communication et transports

Axes ferroviaires

Gallargues est desservie par des trains TER Languedoc-Roussillon qui effectuent des missions entre les gares : d'Avignon-Centre, ou de Nîmes, et de Narbonne.

Milieux naturels et biodiversité

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 1]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : « le Vidourle »[8], d'une superficie de 209 ha, présentant un intérêt biologique tout particulier au regard de l'existence d'espèces aquatiques et palustres remarquables et singulières par rapport à d'autres cours d'eau de la région. Le Gomphe de Graslin, libellule d'intérêt communautaire, justifie notamment l'inscription du Vidourle au réseau Natura 2000[9].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

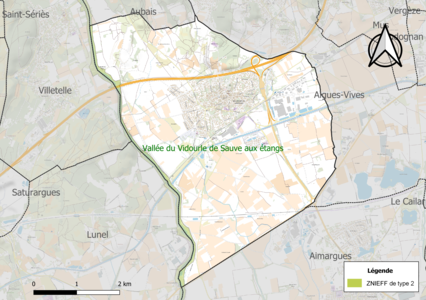

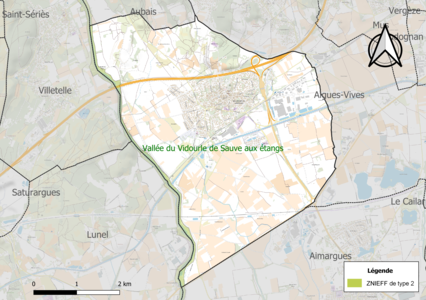

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 2] est recensée sur la commune[10] : le « cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues » (153 ha), couvrant 10 communes dont 6 dans le Gard et 4 dans l'Hérault[11] et une ZNIEFF de type 2[Note 3],[10] : la « vallée du Vidourle de Sauve aux étangs » (691 ha), couvrant 21 communes dont 16 dans le Gard et 5 dans l'Hérault[12].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Gallargues-le-Montueux.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Gallargues-le-Montueux est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4],[13],[I 1],[14]. Elle appartient à l'unité urbaine de Lunel, une agglomération inter-départementale regroupant 9 communes[I 2] et 51 540 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[I 3],[I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Montpellier, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 161 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 5],[I 6].

Gallargues, l'un des 4 pôles urbains intermédiaires et l'un des 3 pôles économiques majeurs du territoire du SCOT du sud du Gard qui couvre 79 communes, est aussi l'une des 51 communes du Pays Vidourle-Camargue et l'une des dix de la Communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle.

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (75,9 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (72,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (53,3 %), zones agricoles hétérogènes (20,7 %), zones urbanisées (13,4 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (9,1 %), terres arables (1,9 %), forêts (1,5 %)[15].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Gallargues-le-Montueux est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et le risque industriel[16]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[17].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Montpellier/Lunel/Maugio/Palavas, regroupant 49 communes du bassin de vie de l'Montpellier et s'étendant sur les département de l'Hérault et du Gard, un des 31 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Rhône-Méditerranée[18], retenu au regard des risques de submersions marines et de débordements du Vistre, du Vidourle, du Lez et de la Mosson. Parmi les derniers événements significatifs qui ont touché le territoire, peuvent être citées les crues de septembre 2002 et de septembre 2003 (Vidourle) et les tempêtes de novembre 1982 et décembre 1997 qui ont touché le littoral. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[19],[20]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1988, 1991, 1994, 2002, 2003, 2005, 2014 et 2021[21],[16].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 94 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 440 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1049 sont en en aléa moyen ou fort, soit 73 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[22],[Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[23].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2017, 2018 et 2019, par des mouvements de terrain en 1983 et par des glissements de terrain en 1988[16].

Risques technologiques

La commune est exposée au risque industriel du fait de la présence sur son territoire d'une entreprise soumise à la directive européenne SEVESO[24].

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[25].

Toponymie

Occitan Galargue, du roman Galargues, Galazanegues, du bas latin Galhiargum, Galazanicus, Galasanica, Ecclesia de Galasanicis, Galadanicis[26].

Occitan Mountuous, du roman montuos, montuoz, du latin montuosus : montueux[26].

Ses habitants s'appellent les Gallarguois et Gallarguoises.

Histoire

Antiquité

Sous le règne de l’empereur romain Tibère, l’existence d’une villa appartenant au tribun militaire de la VIIe Légion Quintus Statius Gallus est connue sur la colline qu’occupe aujourd’hui le village, alors que la population locale se groupe à deux kilomètres dans la cité d’Ambrussum, qui vit du relais qu’elle apporte à la Via Domitia.

Moyen Âge

L’effondrement de l’Empire romain au Ve siècle provoque une insécurité qui fait migrer la population vers les places fortes et les hauteurs. Les fouilles dernièrement pratiquées à l’occasion de la restauration de l’église Saint-Martin ont établi la présence d’une première église sur l’emplacement de l’actuelle et du village, dès l’époque carolingienne au VIIe siècle. L'ancienne Villa Gallacianicus est répertoriée au cartulaire de Notre-Dame de Nîmes en l'an 1007[27]. Le village se peuple autour de cette église et d'une fontaine, aux pieds d'un premier château évoqué avec le nom du seigneur des lieux, Rostaing, en 1027 dans l’acte de fondation près de St-Jean-de-Noix d’un monastère de Bénédictines dépendant de celui de St-Geniès-des-Mourgues[28].

Par la suite, la baronnie est rattachée à la viguerie de Lunel[27]. En 1295, lors de l'acquisition de la baronnie par le roi de France Philippe IV le Bel, Gallargues reçoit du roi une charte de franchise qui lui confère le droit d’élire librement des consuls pour gérer la vie locale, instaurant, il y a sept siècles, une administration communale démocratique bien avant l'institution des conseils municipaux en 1790.

En 1356, le sénéchal de Beaucaire ayant ordonné sa mise en défense, un second château, dont la tour subsiste aujourd’hui, est édifié et la cité est fortifiée par un rempart construit avec le même matériau et le même appareillage que celui d’Aigues-Mortes, de 6 mètres de hauteur, 1,30 mètre à 2 mètres d’épaisseur, sur 600 mètres de pourtour, défendu par 5 grosses tours, avec 3 portes en ogives hersées[Note 6].

Lors du dénombrement de 1384, Gallargues est une cité comptée pour 30 feux[27] alors qu'on en compte moins de 10 dans les villages avoisinants et 11 au Cailar. Son château et la seigneurie qui en dépend sont considérés comme une possession suffisamment importante pour que la reine de Majorque Isabelle qui y réside et meurt en 1404, accepte de les recevoir du roi de France Charles VI en compensation du prix de la vente de Montpellier que Jaume III, son père, avait conclue le avec le roi de France Philippe VI sans recevoir le paiement convenu.

Gallargues devient ville-étape du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Rappelant ce lien au cœur de la cité, une imposante demeure médiévale est réputée avoir été l'hôpital Saint-Jacques.

Époque moderne

La charte de franchise est solennellement confirmée par François Ier en 1533, Henri IV en 1660, Louis XIV en 1690.

Dès sa naissance, le protestantisme séduit les Gallarguois qui majoritairement s'y convertissent et le village paie cruellement sa fidélité à ses convictions car le , les armées de Louis XIII commandées par le duc de Montmorency assiègent la ville qui refuse de renier sa foi, démolissent ses remparts, capturent la garnison protestante que commande François de Valescure, incendient la cité, et pendent le lendemain à Montpellier 63 de leurs prisonniers, l'un d'eux devant son fils de 14 ans.

Époque contemporaine

Faisant honneur à sa devise Plus solide que le Roc, la ville se relève, connaît même une incontestable prospérité aux XVIIIe et XIXe siècles dont témoigne la qualité des demeures de l’époque où, sortie du périmètre de ses remparts, la ville compte déjà 2 000 habitants dans une France qui compte alors 28 000 000 d'habitants[Quand ?]. Toutefois, les ravages du phylloxera, puis la Grande Guerre, provoquent à la fin du XIXe siècle un déclin de population qui ne retrouve son niveau qu'à la fin du XXe siècle.

Aujourd'hui, Gallargues-le-Montueux, qui jusqu'en 1969 s'appelait Grand-Gallargues pour le distinguer de Galargues-le-Petit dans l'Hérault[27], réunit 3632 habitants à proximité de Montpellier, de Nîmes, de la mer, et de la Camargue qui marque ses traditions, ses fêtes, ses jeux taurins.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[31].

En 2019, la commune comptait 3 632 habitants[Note 7], en augmentation de 4,49 % par rapport à 2013 (Gard : +2,08 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

Le 4 février 2009, le Conseil Municipal de Gallargues-le-Monteux, sur proposition du Conseil d’École a donné à cette école communale le nom d’École élémentaire de la Maurelle[34], honorant ainsi ce patrimoine immémorial.

- Entrée de l'école élémentaire de la Maurelle

- École élémentaire de la Maurelle

Le collège Claude-Chappe, ouvert en 2014, est installé sur le territoire de la commune.

Manifestations culturelles et festivités

Le , la première édition du concours de miss Petite Camargue a lieu à Gallargues[35].

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 1 477 ménages fiscaux[Note 8], regroupant 3 641 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 22 940 €[I 7] (20 020 € dans le département[I 8]). 54 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 9] (43,9 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 8 % | 11,4 % | 10,5 % |

| Département[I 10] | 10,6 % | 12 % | 12 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 2 278 personnes, parmi lesquelles on compte 82,3 % d'actifs (71,7 % ayant un emploi et 10,5 % de chômeurs) et 17,7 % d'inactifs[Note 10],[I 9]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France, alors qu'en 2008 il était inférieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Montpellier, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3],[I 12]. Elle compte 2 018 emplois en 2018, contre 1 688 en 2013 et 1 377 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 1 687, soit un indicateur de concentration d'emploi de 119,6 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 65,3 %[I 13].

Sur ces 1 687 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 446 travaillent dans la commune, soit 27 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 83,8 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,2 % les transports en commun, 6,9 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 6,2 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

448 établissements[Note 11] sont implantés à Gallargues-le-Montueux au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 12],[I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 448 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 44 | 9,8 % | (7,9 %) |

| Construction | 84 | 18,8 % | (15,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 105 | 23,4 % | (30 %) |

| Information et communication | 21 | 4,7 % | (2,2 %) |

| Activités financières et d'assurance | 13 | 2,9 % | (3 %) |

| Activités immobilières | 10 | 2,2 % | (4,1 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 84 | 18,8 % | (14,9 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 60 | 13,4 % | (13,5 %) |

| Autres activités de services | 27 | 6 % | (8,8 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 23,4 % du nombre total d'établissements de la commune (105 sur les 448 entreprises implantées à Gallargues-le-Montueux), contre 30 % au niveau départemental[I 17].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[36] :

- CSP Logistics, commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (94 593 k€)

- Bleu Libellule France, commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (72 866 k€)

- Maison Farret, commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier (24 643 k€)

- SA Resma, fabrication de composants électroniques (18 246 k€)

- CSP, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (17 504 k€)

Gallargues est l'un des trois pôles économiques majeurs répertoriés au schéma de cohérence territoriale du sud du Gard qui couvre démographiquement la moitié du département. Directement connecté sur l'axe autoroutier qui dessert l'arc méditerranéen et rattache la péninsule ibérique à l'Europe du Nord son territoire actif sur quarante hectares demain soixante est un site important d’emplois et d’activités de la région.

Aux teintures de garance et au tissage lucratif des indiennes carrés Hermès de l’époque qui avaient fait la réputation et la fortune des Gallarguois, succède aujourd'hui une ville active qui s'impose sur quarante hectares comme site majeur d'emplois et d'activités de la région, avec Le Figaro, Smurfit Kappa, Alpagel, Alloin, Bastide Médical, Axians-Vinci, RBC et trente autres entreprises.

Agriculture

La commune est dans la « Plaine Viticole », une petite région agricole occupant le sud-est du département du Gard[37]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 13] sur la commune est la viticulture[Carte 4].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 66 | 43 | 22 | 19 |

| SAU[Note 14] (ha) | 551 | 444 | 261 | 208 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 66 lors du recensement agricole de 1988[Note 15] à 43 en 2000 puis à 22 en 2010[39] et enfin à 19 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 71 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 61 % de ses exploitations[40],[Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 551 ha en 1988 à 208 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 8 à 11 ha[39].

Culture locale et patrimoine

Édifices civils

Relai étape du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, on peut voir au cœur de la cité l'hôpital Saint Jacques remontant au XIIIe siècle, également l'église romane restaurée, et au sommet la tour royale édifiée comme la citadelle d'Aigues-Mortes à l'époque des croisades.

Le château de Thomas Burnet est une bastide du XVIIIe siècle édifiée sur des caves et restes d’édifice antérieur du XVIe siècle.

Au sommet de la colline sur laquelle la cité est construite, derrière le temple, il reste du second château de Gallargues la Tour royale du XIVe siècle, MH, haute de 15 mètres au sommet de la tourelle circulaire qui la domine. Elle a été rééquipée en 2010, à son sommet, du grand mat de son ancien télégraphe Chappe, rue de la tour royale.

La place du Coudoulié est agrémentée de son ancien hôtel de ville remontant au XVIIIe siècle comportant l'horloge civile ainsi que les cafés. Des fragments épars des anciens remparts du XIVe siècle subsistent dans la cité. On y trouve de nombreuses maisons mas de caractère du XIXe siècle attestant de la prospérité du village d'alors, ainsi qu'une arche du pont romain du site d'Ambrussum sur lequel passait la Via Domitia sur le Vidourle, devenu Pont Ambroix' au début du Moyen Âge.

Le monument aux morts, œuvre de Paul Landowski, est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2018.

- L'ancien hôpital Saint-Jacques.

- Le monument aux morts, œuvre de Paul Landowski.

- Les arènes.

Édifices religieux

L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1986[41]. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[41].

À peu de distance, dans les murs du troisième château qu’avait édifié au milieu du XVIIIe siècle le marquis de Rochemore, se trouve l’actuel temple de style néoclassique construit à partir de 1810. Il possède de vastes tribunes soutenues par d'importantes colonnades, ainsi qu'un très haut plafond à caissons (environ 12 mètres). Il est l’un des plus imposants temples de la plaine de Languedoc (environ 400 m2) après celui voisin de Marsillargues. Son grand clocher en façade orné de volutes gracieuses est ajouté en 1853 de même que sa cloche. De l'ancien château, demeure la colonnade d'entrée supportant l'ancien balcon et conférant à la façade un aspect particulièrement monumental et original.

L’église Saint-Martin a été restaurée de 1999 à 2002 par la commune avec l'appui de la direction régionale des Monuments Historiques, est de facture romane, fortement remaniée et reconstruite en grande partie au milieu du XVIIe siècle, trouve son origine au VIIIe siècle sur les mêmes lieux. Fine tour du clocher surmontée du campanile du XVIIIe siècle et cloche refondue en 1848.

- Temple protestant de Gallargues-le-Montueux. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 2015[42].

- L'église.

- Statue Vierge à l'Enfant dans l'église.

- L'ombre du vitrail St.Martin dans l'église.

- Le temple.

Patrimoine culturel

La maurelle

La Chrozophora tinctoria. La maurelle est le fleuron du patrimoine gallarguois depuis le Haut Moyen Âge. Cette plante tinctoriale, connue depuis l’Antiquité, décrite par Théophraste, Pline l’Ancien et Dioscoride, pousse spontanément sur l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen. Son nom botanique Chrozophora lui fut donné par Noël Martin Joseph de Necker en 1790 et son nom actuel de Chrozophora tinctoria A. Juss. par Adrien de Jussieu en 1824. Cette plante fut longtemps nommée Tournesol tinctorial. Son nom de Maurelle lui vient de l’Italien médiéval morella dont la couleur morello est largement décrite par Léonard de Vinci dans son trattato della pittura, traité de la peinture, au chapitre CXXI[43].

Cette euphorbiacée se développe entre les mois de juillet et de septembre sur des terrains sablonneux pauvres et sommairement entretenus. Une de ses particularités réside dans le fait que ses graines arrivent à maturité tout au long de sa vie ce qui rend la récolte des semences donc sa culture très délicate voire impossible. Celle-ci fut néanmoins tentée à petite échelle pendant quelques années, au milieu du XIXe siècle, alors que sa raréfaction avait commencé.

Sa disparition intervint du fait de plusieurs facteurs : une collecte incontrôlée par arrachage qui empêchait toute reproduction, une profonde modification de la pratique agricole de la région notamment le remplacement des cultures de blé par celle de la vigne, enfin le développement de l’industrie des colorants chimiques et particulièrement de la mauvéine.

Son exploitation cessa vers 1870 et la plante disparut totalement de notre environnement immédiat au début du XXe siècle. Elle y fit sa réapparition, sans que l’on puisse expliquer ni pourquoi ni comment en 2007. Depuis, elle ne cesse de se répandre[43].

Dès le Moyen Âge on connaissait dans le monde méditerranéen la particularité de son suc qui, de bleu lors de son extraction, virait au rouge-violet sous l’effet d’un acide faible. Une teinture qui possédait une telle particularité fut aussitôt exploitée pour la réalisation de drapeaux[Note 16] qui étaient de petites rondelles de tissu imprégnées de suc de Maurelle et mises à sécher, des dizaines de fois de suite, afin de réaliser de véritables comprimés de colorants qui pouvaient être conservés et servir ultérieurement aux peintres d’enluminures. En fonction de sa préparation on pouvait ainsi obtenir des formes rouge, bleue, violette voire rose, faciles à préparer et à conserver entre les pages de vieux livres d’où leur nom de folium. Cette technique persistera jusqu’à l’invention de la peinture à l’huile au XIIIe siècle et disparaîtra des techniques usuelles de décoration des livres après l’invention de l’imprimerie. À partir de 1550 environ, la dimension des drapeaux, qui ne servent plus à enluminer, va augmenter pour former des rectangles d'un mètre de côté. Leur usage en sera totalement différent, en servant exclusivement à colorer la croûte d’un seul des fromages de Hollande : l’édam, du XVIe au XIXe siècle.

La récolte de la maurelle[44] se faisait de juillet à septembre (après les moissons et avant les vendanges). Les ouvriers agricoles, parfois en famille, partaient de plus en plus loin récolter la maurelle[45],[46] qu’ils devaient alors traiter sur place : broyage des plantes par un moulin à olives, pressage dans des empilages de poches rondes en sparterie appelées cabas pour en extraire le suc, trempage des drapeaux faits de toiles grossières de coton (comme de la serpillière) de seconde main et séchage au soleil. Le trempage était renouvelé plusieurs fois en additionnant le suc de maurelle d’un sixième d’urine putréfiée dont l’ammoniaque servait à renforcer et maintenir la couleur bleu foncé. Cette technique était connue depuis le XIVe siècle dans tout le bassin méditerranéen (notamment en Iran : Traité de Nisi de Nishapur[47], en Italie : De arte illuminandi[48], Manuscrit MS 277 de Montpellier en France, etc.).

Au début du XVIIIe siècle la technique va se modifier. Les drapeaux sont alors placés au-dessus, mais sans le toucher, de l’aluminadou qui est fait de couches de fumier alternées avec de la paille fraiche. Le gaz ammoniac en émanant permettait de fixer le colorant. Une fois secs, les drapeaux étaient emballés par ballots et livrés aux grossistes de Montpellier qui expédiaient la totalité de la production en Hollande par le port de Sète.

Les fromagers hollandais emballaient leur fromage d’édam dans ces drapeaux bleus ce qui conférait à la croûte du fromage une couleur rouge violacée apparaissant après virage du tournesol provoqué par les acides naturels sécrétés par le fromage. La pâte restant blanche contrairement à la mimolette qui est une invention française faite à Lille pendant la guerre avec les Pays-Bas sous Louis XIV, et qui était et est toujours intégralement colorée avec du rocou (Bixa orellana[49]) originaire d’Amérique centrale et des Antilles françaises. Les Gallarguois, seuls fabricants de drapeaux destinés à la coloration de l’édam, allaient jusqu’à affirmer qu’ils étaient les seuls à en posséder les secrets de fabrication, secrets qui n’existaient pas. Plusieurs essais de création de coopérative furent tentés au cours des siècles, mais aucune ne survécut plus de quelques mois.

La gloire de Gallargues ne vient pas tant de la maigre richesse que la maurelle lui apporta, mais bien plus à sa réputation botanique en faisant de notre village le seul producteur de colorant pour le fromage d’édam en Hollande. À ce titre, elle a parfaitement atteint son but en enrichissant le patrimoine traditionnel et culturel de Gallargues-le-Montueux, ce qui lui vaut d’être reconnu sur le plan botanique et tinctorial dans le monde entier.

Patrimoine environnemental

Personnalités liées à la commune

- Rostaing, premier seigneur de Gallargues qui se signale et mentionne son château dans l’acte de fondation d’un monastère en 1027.

- Esprit Fléchier (1632-1710), évêque de Nîmes, orateur sacré aussi célèbre que Bossuet à son époque, sociétaire de l’Académie française et créateur de l’Académie de Nîmes, qui a ordonné et dirigé la première restauration de l’église Saint-Martin après sa dévastation à l’époque des guerres de religion puis l’a lui-même reconsacrée.

- Henri Pitot (1697-1771), directeur des travaux de la sénéchaussée de Nîmes puis des États du Languedoc (connu pour avoir apporté l’eau courante à Montpellier par un aqueduc de 14 kilomètres de long) qui consacra vingt années de sa vie à diriger à Gallargues un monumental chantier de digues et de déversoirs pour protéger tout le territoire des crues du Vidourle.

- Paulin Talabot (1799-1885), polytechnicien fondateur de la compagnie des chemins de fer du Gard puis de la compagnie PLM qui mit en service en 1845 la ligne Nimes-Montpellier sur laquelle il construisit la gare de Gallargues puis fit de cette gare une plaque tournante en prolongeant de là son réseau vers Sommières Le Vigan en 1872.

- Ulysse Pastre (1864-1930), homme politique. Député du Gard de 1898 à 1910.

- Toni Grand, (1935-2005) sculpteur. Descendant de Jean Grand.

- Jean Cathary, (1927-2012) docteur vétérinaire inventeur du concept et créateur de l'entreprise Royal Canin dont le succès est mondial.

- Jean-Marie Galmiche (1943), médecin radiologue, historien de la médecine et botaniste (Maurelle).

- Martine Borg, actrice et auteur française.

Héraldique

|

Blason | « De gueules, à un coq d’or ; au chef cousu d’azur, chargé de trois rocs d’échiquier d’or.»

|

|---|---|---|

| Détails | Le gueules (le gueules est un émail rouge) et l’or du coq sont les couleurs du Languedoc, situant le village dans sa géographie et son histoire;

Le coq est la traduction phonétique de Gallargues, soit disant le pays des gallinacés, alors qu’en fait il s’agit du domaine de Gallus; Le blason de Gallargues-le-Montueux a été réalisé en reprenant les armes du roi de France; Le chef (le tier supérieur de l'écu, ici en bleu azur) évoque les armes du roi de France indiquant que le village a obtenu sa franchise municipale des mains de Philippe le Bel en 1295. Les fleurdelys ont été remplacées par des rocs d'échiquier; Trois rocs d’échiquier (représentant la «tour» dans le jeu d’échec) indiquent que le village est construit sur une butte rocheuse, ils sont également évoqués dans la devise communale; La couronne de tours dit que l’écu est celui d’une commune ; elle n’a rien à voir avec des fortifications;Le listel d’argent portant la devise de sable « Rubibus Firmior » (Plus fort que le roc) est placée en pointe de l’écu. Le roc en question est celui qui domine le village. Blason officiel créé en 1980 |

Devise : Rupibus Firmior qui se traduit par Plus solide que le roc.

Voir aussi

Bibliographie

- Georges Rivals, Histoire de Galargues le Montueux en Languedoc, Nîmes, Lavagne-Peyrot, 1920 (BNF 31222011).

- Jean-Pierre Hugues (préf. Philippe Chareyre), Une excursion au Grand Gallargues, Nîmes, C. Lacour, coll. « Colporteur », , 180 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm (ISSN 0989-4624, BNF 35827595)

- Max Gourgas, Promenade dans le passé gallarguois, Nîmes, Lacour, 1996 (BNF 35844309).

- Janine Crye-Fenouillet, De quelques aspects de l'histoire de Gallargues-le-Montueux au XVIIe siècle, Paris, chez l'auteur, 1998 (BNF 36997920).

- Anny Herrmann, Gallargues au XVIe siècle : une communauté languedocienne à la veille de la Réforme, d'après le registre des consuls (1536-1553), Paris, L'Harmattan, 1999 (ISBN 2-7384-8567-7).

- Josette Courtin, Gallargues de mon enfance, Gallargues-le-Montueux, Patrimoine gallarguois, 2006 (ISBN 978-2-9528849-0-7)

- Jean-Marie Galmiche, L'histoire de la maurelle à Gallargues le Montueux, Saint-Affrique, Fleurines, coll. « Maourèla » (no 2), , 492 p., 1 vol. (492 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm (ISBN 978-2-912690-45-6, BNF 43722621)

- Gallargues-le-Montueux : images d'hier et d'aujourd'hui, Brignon, La Fenestrelle, 2016 (ISBN 979-10-92826-61-6).

- Bernard Atger, Des pierres et des hommes : le temple qui cache un château, Brignon, La Fenestrelle, 2017 (ISBN 979-10-92826-97-5).

Autres sources

- Jean-Marie Galmiche, La maurelle : chrozophora tinctoria, Saint-Affrique, Fleurines, coll. « Maourèla » (no 1), , 161 p., 1 vol. (161 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm (ISBN 978-2-912690-46-3, BNF 43749468)

- Bernard Guineau, Le Folium des enlumineurs, une couleur aujourd'hui disparue, CNRS, , p. 23-44, Tome XXVI, Archéologie Médiévale

Articles connexes

- Liste des communes du Gard

- Communauté de communes Rhôny Vistre Vidourle

Liens externes

- gallargues-le-montueux.fr

- « Insee - Chiffres clés : Gallargues-le-Montueux », sur www.insee.fr (consulté le )

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[7].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- L’enceinte de Philippe Auguste qui défend Paris à la même époque n'est que 8 fois plus étendue.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[38].

- Drapeaux : nom donné aux chiffons au Moyen Âge.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Lunel » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Gallargues-le-Montueux » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Gallargues-le-Montueux » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Gallargues-le-Montueux » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Gallargues-le-Montueux » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gard » (consulté le ).

Autres sources

- « Insee - Chiffres clés : Gallargues-le-Montueux », sur www.insee.fr (consulté le )

- François Lopez, « Visitez Gallargues-le-Montueux », sur gallargues-le-montueux.fr (consulté le )

- François Lopez, « Orage violent à Gallargues-le-Montueux 14 septembre 2021 - 10h », sur gallargues-le-montueux.fr (consulté le )

- « Fiche du Poste 30123001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, (consulté le )

- « http://www.leparisien.fr/societe/canicule-2019-record-absolu-de-chaleur-en-france-battu-44-3-c-a-carpentras-28-06-2019-8105274.php », sur Le Parisien (consulté le ).

- « Record absolu de chaleur battu : 45,9 °C dans le Gard, du jamais vu en France », sur Meteo-France (consulté le ).

- « Le record absolu de chaleur finalement attribué à une commune de l'Hérault avec 46 degrés », sur francebleu.fr, (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Gallargues-le-Montueux », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101391 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Gallargues-le-Montueux », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée du Vidourle de Sauve aux étangs » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Gallargues-le-Montueux », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI de Montpellier/Lunel/Maugio/Palavas », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « 0 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Gallargues-le-Montueux », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque industriel.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- (oc + fr) Frédéric Mistral et Jules Ronjat, Lou Trésor dou Félibrige ou Dictionnaire provençal-français : embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne.., Raphèle-lès-Arles, M. Petit, , 1179 p., 2 vol. ; 25 cm (ISBN 84-499-0563-X, BNF 37258238), p. 9 et 368, t. 2

- Eugène Germer-Durand, Ministère de l'instruction publique (Éditeur scientifique) et Comité des travaux historiques et scientifiques (dir.), Dictionnaire topographique du département du Gard : comprenant les noms de lieu anciens et modernes, Paris, Impr. impériale, , XXXVI-298 p., in-4 (BNF 30500934), p. 94-95

- Laurent-Henri Cottineau, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés : Tome I, A-L, Mâcon, Protat frères, , 1696 p., in-4° (BNF 31972730), p. 1242

- « Résultats municipales 2020 à Gallargues-le-Montueux », sur lemonde.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « École élémentaire publique La Maurelle », sur www.education.gouv.fr (consulté le ).

- Éliane Roché, « Élection de Miss Gallargues - Petite Camargue, une première très réussie », Midi Libre, (lire en ligne, consulté le ).

- « Entreprises à Gallargues-le-Montueux », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Gallargues-le-Montueux - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Gard » (consulté le ).

- « Eglise paroissiale Saint-Martin », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Temple protestant », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Jean-Marie Galmiche 2013, p. 17-48

- Jean-Pierre Hugues et Philippe Chareyre 1996.

- Georges Rivals, Histoire de Gallargues-le-Montueux, Paris, Le Livre d'Histoire, coll. « MVVF », , 257 p. (ISBN 978-2-84373-199-0).

- Max Gourgas, Promenade dans le passé gallarguois, Nîmes, C. Lacour, coll. « Colporteur », 1996, 255 p. (ASIN B0014SRTPG)

- Bernard Guineau 1997.

- De arte illuminandi (it).

- Bixa orellana

- Portail des communes de France

- Portail de la Camargue

- Portail du Gard

На других языках

[de] Gallargues-le-Montueux

Gallargues-le-Montueux ist eine französische Gemeinde mit 3632 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Gard in der Region Okzitanien.[en] Gallargues-le-Montueux

Gallargues-le-Montueux (French pronunciation: [ɡalaʁɡ lə mɔ̃tɥø]; Occitan: Galargues) is a commune in the Gard department in southern France.- [fr] Gallargues-le-Montueux

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии