world.wikisort.org - Deutschland

Nußloch (einst: Nuzlohon, Nozloch)[2] ist eine Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg. Sie liegt etwa zehn Kilometer südlich von Heidelberg an der Südlichen Bergstraße und Badischen Weinstraße. Die Gemeinde gehört zur Metropolregion Rhein-Neckar und feierte 2016 ihr 1250-jähriges Bestehen. Sowohl landschaftlich als auch kulturell hat die Ortslage am Rande des Kraichgaus viel zu bieten.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Baden-Württemberg | |

| Regierungsbezirk: | Karlsruhe | |

| Landkreis: | Rhein-Neckar-Kreis | |

| Höhe: | 100-317 m ü. NHN | |

| Fläche: | 13,58 km2 | |

| Einwohner: | 11.271 (31. Dez. 2021)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 830 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 69226 | |

| Vorwahl: | 06224 | |

| Kfz-Kennzeichen: | HD | |

| Gemeindeschlüssel: | 08 2 26 060 | |

| LOCODE: | DE NUH | |

| Adresse der Gemeindeverwaltung: |

Sinsheimer Straße 19 69226 Nußloch | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Joachim Förster (parteilos) | |

| Lage der Gemeinde Nußloch im Rhein-Neckar-Kreis | ||

| ||

Geographie

Landschaft, Geologie

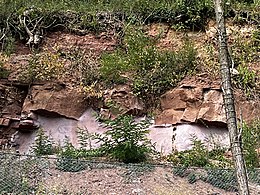

Nußloch hat Anteil an verschiedenen Naturräumen und bietet ein abwechslungsreiches Landschaftsbild. Im Norden finden sich die Ausläufer des Kleinen Odenwalds, im Südosten die des Nördlichen Kraichgaus[3] und im Westen die Oberrheinebene. Das historisch gewachsene Nußloch liegt am südlichen Ausläufer der Bergstraße, entlang der alten Bundesstraße 3, und fußt mit seinen in den 1990er Jahren erstellten südlichen Siedlungs-, Gewerbe- und Freizeitflächen auf dem einst versumpften Grabenrand (Lichtenau) der Nördlichen Oberrheinebene. Im Westen von Nußloch fließt der Leimbach. In der vorindustriellen Zeit nutzten zwei Mühlen seine Wasserkraft. Etwa parallel zu seinem Verlauf, der mehrfach durch den Menschen verändert wurde, erhebt sich im Osten der Anstieg zu der dem Kraichgau angehörenden tertiären Vorbergzone. Das ganze Gebiet wirkt terrassenartig (ehemalige Obst- und Weinbergslagen) und trägt die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Siedlungsflächen im Bereich Nadlerstraße, Markgrafenstraße, Panoramastraße und Rheinblick (meist Wohnbebauung). Nach der Vorbergzone folgt der bewaldete, nach Süden niedriger werdende Steilanstieg der Hauptverwerfung. Hier steht über Buntsandstein auch Muschelkalk in guter Qualität an. Im Norden der Gemeinde ist dem Steilanstieg mit seinen anstehenden Laub- und Mischwäldern (meist Buche, partiell auch Fichte, angepflanzt) ein schmaler Streifen von jüngerem, nacheiszeitlichem Lößlehm vorgelagert. Auch darunter findet sich Buntsandstein, der sich an der „Bortkelter“ (südwestliche Hangkante des Hirschbergs) noch als aufgeschlossene rote Wand deutlich zeigt. Über mehrere Jahrhunderte befanden sich hier ausgedehnte Steinbruchflächen, die die Einwohner von Nußloch als Bausteinquelle nutzten (vgl. Gemarkungskarte Nußloch 1878). Der sich daran anschließende ca. 350 ha große Gemeindewald wird seit einigen Jahren naturnah gepflegt. Ein Großteil der Waldfläche ist inzwischen ausgewiesenes FFH-Gebiet.

Durch den großen Muschelkalksteinbruch des heutigen Baustoffkonzerns HeidelbergCement, der 1899 von der Bergstraße aus zunächst in einem schmalen Einschnitt durch den Schneckenberg in den Kraichgau vorgedrungen ist, wurde die ursprüngliche Landschaft im Bereich Stupfelberg, Schlangengrund, Baiertaler Weg und Ameisenbuckel vollständig verändert. Anstehende fruchtbare Böden aus Parabraunerde und Kolluvium gingen hier der Gemarkung Nußloch großflächig verloren. Dafür bieten die mächtigen, aufgeschlossenen Muschelkalkfelsen innerhalb des Steinbruchs tiefe Einblicke in Geologie und Landschaftsgeschichte des Nördlichen Kraichgau. In verkarsteten Spalten und Gängen findet man die typischen Blei-Zink-Vererzungen (sog. Galmeien), als Ausläufer der Erzvorkommen, die bereits im 14. und im 17./18. Jahrhundert im Nußlocher und Wieslocher Bergbau intensiv genutzt wurden. Die Gemarkungsflächen nördlich des Steinbruchs sind dicht bewaldet. Hier stehen dicke Pakete von Löß bzw. Lößlehm an, die nacheiszeitlich durch starke Westwinde herangeweht und an den Hanglagen ablagert wurden. Einen Eindruck davon vermittelt die bekannte „Weiße Hohle“, ein historischer Hohlweg, 1878 kartografisch bereits belegt, mit bis zu 8 m hohen Steilwänden aus hellem ausgebleichtem Löß, unmittelbar an der heutigen Kreisstraße 4157 (einst: Maisbacherweg), Richtung Maisbach, Ortsteil von Nußloch.

- Leimbach, unterhalb des Konrad-Adenauer-Rings

- Buntsandsteinwand an der Bortkelter (Bruchschollen)

- Hohlweg „Weiße Hohle“ an der K 4157

- Baiertaler Weg, historische Verkehrsader zwischen Nußloch und Wiesloch-Baiertal

- Stupfelberg, südwestlich vom Baiertaler Weg (LSG Bergstraße-Süd)

- Blick vom Baiertaler Weg Richtung Nordosten auf Wald- und Anbauflächen (Parabraunerde)

- Blockhütte am Blockhüttenweg, Hirschberg

- HeidelbergCement Muschelkalksteinbruch in Nußloch, Förderanlage zur Talstation

Naturschutzgebiet Nußlocher Wiesen

Das kombinierte Natur- und Landschaftsschutzgebiet Nußlocher Wiesen, in der einst versumpften Leimbachniederung, blickt auf eine über 200-jährige Geschichte als Wässerwiesengebiet[4] zurück. Mit der Aufgabe der Bewässerung nach dem Zweiten Weltkrieg erlangen die ausgedehnten Flächen im Naturraum der Hardtebenen sowohl einen hohen ökologischen als auch hydrologischen Stellenwert. Die ca. 70 ha große Fläche wurde somit 1993 als Naturschutzgebiet durch das Regierungspräsidium Karlsruhe ausgewiesen. Zugleich dient das NSG als Wasserschutzgebiet für die Trinkwasserversorgung. Der linke Leimbachdamm ist von den Schutzmaßnahmen ausgeschlossen und darf wie bisher landwirtschaftlich unterhalten werden.

Für das heutige Bild der Wiesenlandschaft sind die Glatthafer-Wiesen mit der Wiesen-Witwenblume, der Wiesen-Glockenblume und dem Großen Klappertopf prägend. Auf den trockenen Bereichen finden sich Karthäuser-Nelke, Kriechender Hauhechel, Arznei-Schlüsselblume und Großer Wiesenknopf. Als botanische Kostbarkeit kommt die Unterart des Pyrenäen-Milchsterns (Ornithogalum pyrenaicum) vor, die bei Nußloch ihre nordöstlichste Verbreitungsgrenze erreicht.[5] Die Wiesenniederung ist ein optimales Nahrungshabitat für den Weißstorch (Ciconia ciconia), der nach über 40-jähriger Abwesenheit nach Nußloch zurückgekehrt ist und hier wieder brütet. In den Wintermonaten kann man auf den Wiesen hin und wieder auch Silberreiher auf Nahrungssuche beobachten. Als weitere Wintergäste sind seit Jahrzehnten im Dezember/Januar größere Schwärme von Saatkrähen vor Ort. Die Vögel sind in den Sommermonaten in Sibirien und der Ukraine beheimatet.[6] Im Umfeld des Leimbachs findet sich ganzjährig der Graureiher. Wohl für immer verschwunden sind die 1991 noch in der Würdigung des NSG erwähnten Vogelarten wie Feldlerche und Kiebitz.[7][8]

Das heutige Naturschutzgebiet ist mit seinen flachen, barrierefreien Wegen gut für Besucher begehbar. Mehrere Sitzbänke auf dem Gelände laden zum Verweilen ein.

- NSG Nußlocher Wiesen, Zugang mit Schranke, Hinweise auf Natur- und Wasserschutzgebiet

- Wiesenniederung mit Glatthafer und Klappertopf (Aufn.: 2019)

- NSG Nußlocher Wiesen, Weißstorch am Horst (Aufn. 2019)

- Radweg durch die Nußlocher Wiesen

Naturschutzgebiet Dammstücker

Im Westen von Nußloch befindet sich das Gewann Dammstücker[9] mit einem ehemals ausgedehnten Ton- und Kiesgrubenareal. Hier am Rand des Oberrheingrabens, stehen mächtige Tonschollen des eiszeitlichen Rheins an, die seit 1895 abgebaut werden. Noch bis in die 1960er Jahre sind die Tongruben und die dazugehörige Dampfziegelei der Gebrüder Stauch (gegründet: 1910) wichtige ortsansässige Unternehmen. Beim Nußlocher Ton handelt es sich um einen tertiären Ton, der durch seine mineralische Zusammensetzung vielseitig sowohl in der Baustoffindustrie als auch in der Medizintechnik (z. B. Prothesenbau) verwendbar ist.[10] Nach einem Erdrutsch 1991 ruht der Abbau für mehrere Jahre. Die Ziegelei an der Walldorferstraße (K 4256) wird stillgelegt und ein Jahr später abgerissen. Aufgrund fehlender Vereinbarungen hinsichtlich der Renaturierung, werden die ehemaligen Entnahmeflächen im Laufe der Zeit mit Müll, Erdaushub und Bauschutt verfüllt. Verschont bleibt das Gelände des Schützenvereins, der auf der Grubensohle ein Vereinsheim errichtet. 1991 beginnen auch die Vorbereitungen des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Unterschutzstellung der noch naturschutzrelevanten Restflächen, die am 23. Dezember 1993 in die verordnete Ausweisung des heutigen Naturschutzgebiets Dammstücker münden.[11] Der Schutzzweck ist die Erhaltung und Förderung von Sekundärbiotopen als Lebensraum heimischer Pflanzen- und Tierarten von Stillgewässern (hier: insbesondere Vögel, Amphibien und Libellen). Das Areal soll das benachbarte NSG Nußlocher Wiesen ergänzen (Biotopvernetzung). Das Schutzgebiet ist öffentlich nicht zugänglich.

Ehemaliges Naturdenkmal „Dicke Buche“

Eingebettet im Naturpark Neckartal-Odenwald stößt der Wanderer im Nußlocher Gemeindewald, in Nähe des Erlenteichwegs, auf die Reste der Dicken Buche. Laut Infotafel der Forstamts, wies das ehemalige Naturdenkmal am Hirschberg eine Gesamthöhe von 46 m und einen Stammumfang von 4,20 m auf. Das Alter der Buche wurde auf etwa 260 Jahre geschätzt. Aufgrund dendrologischer Angaben ist der Baum um das Jahr 1740 gekeimt.

Nach einem Blitzeinschlag im Frühjahr 1968 brach ein Hauptast ab. Infolge eindringender Feuchtigkeit fraßen sich Fäulnis- und Frostschäden im Laufe der Zeit in das Stamminnere. Sanierungsversuche der Forstbehörden scheiterten an den hohen Kosten. Somit wurde die mächtige Buche zur Gefahr und musste am 9. Juni 1999 gefällt werden. Stamm und Stumpf sind vor Ort verblieben, als Zeugnis Nußlocher Waldgeschichte.

Teichanlage am Erlenteichweg

Am Osthang des Hirschbergs, zwischen Nußloch und Maisbach, existiert seit Juni 2021 eine naturnah gestaltete Teichanlage als Lebensraum für heimische Amphibien und Wasserinsekten sowie als Tränke für Wildtiere, insbesondere in trockenen Frühjahr- und Sommermonaten. Das Biotop wurde mittels einer Geldspende in Zusammenarbeit mit der KWGN[12] unter Regie des Forstbezirksleiter P. Schweigler innerhalb von 5 Wochen am Erlenteichweg im Nußlocher Wald geschaffen. Dazu waren etwa 30 t Tonerde aus der Tongrube Nußloch (Gewann Dammstücker) notwendig, um den Waldboden entsprechend abzudichten. Die beiden Teiche dienen gleichzeitig dem Hochwasserschutz bei Starkregen. Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Umweltprojekt „Vom Kraichgau zum Teichgau“ (Sinsheim).[13] Der Gewannname Erlenteichweg weist auf ein früher existierendes Gewässer (Gemarkung „Im Alten Teich“, s. Gemarkungsplan 1878) am heutigen Erlenteichweg hin. Im näheren Umfeld der neuen Teichanlage stehen mehrere ca. 100-jährige Eschen, eine Waldbaumart, die inzwischen als gefährdet gilt (Eschensterben) sowie die seltene und ebenfalls geschützte Schwarze Teufelskralle. Im Juli/August fliegt hier der Ampferspanner (Timandra comae), ein Nachtfalter, der auch tagsüber anzutreffen ist. Der Faulbaum-Bläuling bevorzugt die feuchten Waldböden für die Aufnahme von Mineralien und Nährstoffen.

- Erlenteichweg bei Maisbach mit 100-jähriger Esche (Aufn. 2022)

- Untere Teichanlage (erb. Juni 2021)

- Blick auf den oberen Teich, idealer Lebensraum für Amphibien

- Schwarze Teufelskralle (Phyteuma nigrum)

- Ampferspanner (Timandra comae)

- Faulbaum-Bläuling (Celastrina argiolus) am Erlenteichweg

Klingen und Hohlwege am Hirschberg

Am Hirschberg (317 müNN) existiert ein nach Südosten abfallendes verzweigtes Klingen- und Hohlwegsystem, zu dem auch die unten beschriebene „Weiße Hohle“ gehört. Etwas weniger bekannt ist die „Leimerklinge“ am Amerikanerweg. Noch vor einiger Zeit war sie wasserführend und entwässerte in den Quellhorizont des Maisbach. Aufgrund der zahlreichen Trinkwasserbrunnen am Hirschberg und die klimabedingten geringer gewordenen Niederschläge,[14] ist die Leimerklinge inzwischen ausgetrocknet. Zurückgeblieben sind eindrucksvolle, steile Hangstrukturen, die den Nußlocher Wald durchschneiden. Bis in das Jahr 2000 existierte sogar eine Brücke über die bis zu 7 m tiefe Klamm. Der parallel zur Leimerklinge verlaufende 1,5 km lange Amerikanerweg wurde 1968 mit Hilfe der damals in Heidelberg stationierten 7. US-Armee ausgebaut. Zu jener Zeit hielten die Amerikaner regelmäßig Feldmanöver auf der Nußlocher Gemarkung ab. Als Ausgleich für die entstandenen Flurschäden formten 1965 vier Kettenraupen den heutigen Wander- und Wirtschaftsweg. Danach blieb der Wegkörper zum Absetzen zwei Jahre unberührt. Als spätere Befestigung diente 1967 Abraum und Hangschutt aus dem Nußlocher Muschelkalk-Steinbruch. Dank des Einsatzes der US-Truppe erhielt der Weg seinen Namen „Amerikanerweg“.

Die Weiße Hohle, Spuren unserer Vorfahren

Tief in den Boden eingeschnittene Hohlwege im Löß sind ein typisches Landschaftselement des Kraichgaus. Begonnen hat alles mit Fuß- und Fahrwegen unserer Vorfahren, die entweder zur nächstgelegenen Ortschaft oder zur naheliegenden Feld- bzw. Waldflur führten. Die fortlaufende intensive Nutzung des gleichen Wegenetzes über viele Jahrhunderte, verursachte zunächst stark verdichtete Trampelpfade, die sich in dem weichen Lößboden zu Hohlwegen eingetieft haben. Klimafaktoren wie Wind und Regen unterstützen dabei die Erosionsabläufe zusätzlich. Jeder Hohlweg hat seine eigene Entstehungsgeschichte. Kleindenkmale und Sagen (z. B. das „Nußlocher Gajemänndl“) zeugen von der Bedeutung, die diese meist beschwerlichen Wege für die Menschen damals hatten. Neben ihrem kulturhistorischen Wert sind Hohlwege wichtige Rückzugsräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.[15]

Die bekannte Weiße Hohle bei Nußloch am Südhang des Hirschbergs, mit ihren bis zu 8 m hohen Lößwänden, belegt wie intensiv einst diese Verkehrsader durch Mensch und Tier genutzt wurde. Ihre Entstehung verdankt sie dem Sachverhalt, dass der Nußlocher Einwohnerschaft bis in das 18. Jh. aufgrund des intensiven historischen Bergbaus und der versumpften Leimbachniederung nur wenige größere Flächen für den Ackerbau zur Verfügung standen. Somit verlagerte man die Anbauflächen auf die nahezu entwaldeten Hochflächen am Hirschberg. Die dort über Buntsandstein anstehenden Lößlehmböden sind fruchtbar und machten die Mühe wert. Um 1493 sind Zinszahlungen von Nußlocher Bürgern urkundlich belegt, die auf der Hirschbergplatte Landwirtschaft betrieben.[16] Auf dem Gemarkungsplan von 1878 ist die Weiße Hohle noch als durchgängig befestigter Pfad ausgewiesen. In unseren Tagen können wir aufgrund der Nutzungsaufgabe (etwa seit dem Zweiten Weltkrieg) die Rückläufigkeit der Bodenvorgänge beobachten. Durch den steten Einsturz der Hohlwegflanken und das Aufkommen von Vegetation füllt sich der Hohlweg zusehends mit Lößlehm, Laub und umgestürzten Bäumen. Die wenigen Wanderer, die den Weg noch nutzen, halten diese Prozesse nicht auf. Auch die einstigen Acker- und Weideflächen auf der Hochebene des Hirschbergs sind längst dicht bewaldet (krautreicher Rotbuchenwald). Dennoch die ist Weiße Hohle ein bedeutendes Naturdenkmal und als Geotop geschützt.[17] Rund um die Weiße Hohle bieten sich dem Besucher verschiedene Wanderrouten an.[18]

Relativ unbekannt sind die beiden benachbarten Hohlwege „Rote Hohle“ und die „Alte Viehtrieb-Hohle“ am Maisbacher Fußweg (Nußlocher Waldkirche). Beide Pfade enden ebenfalls auf dem Hochplateau am Hirschberg. Die Alte Viehtrieb-Hohle ist streckenweise durch Verfüllung und Wasserschutzmaßnahmen nicht mehr begehbar (Stand: 2022).

* Umweltrecht (BNatSchG): „Hohlwege sind gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des § 30 Absatz 2 Satz 2 BNatSchG. Gesetzlich geschützt sind alle Hohlwege, die mindestens 1 m tief sind und deren Böschungen an der steilsten Stelle eine Neigung von mehr als 45° besitzen.“

Wüstung Grauenbrunnen

Im Nordosten der Gemarkung, am Hirschberg, auf der Grenze zwischen Leimen und Nußloch, finden sich Reste der Wüstung Grauenbrunnen (einst: Grawenburnen, dann Grawenbrunnen)[19] – im Jahr 1252 erstmals urkundlich belegt.[20] Ab 1289 zählt die Ortslage, einschließlich des Zehnten, zum katholischen St.-Paul-Stift in Worms.[21] Ausdehnung und Grenzverlauf der ursprünglichen Gemarkung sind bis heute unklar. Vermutlich tangierten sie die heutigen Gewanne Vogelherd (zugehörig zur Stadt Leimen) und Hirschberg (zugehörig zur Gemeinde Nußloch). Laut GLA bestand das Dorf im Spätmittelalter aus ca. 25 Häusern. Mehrere Sickerquellen vor Ort, waren ausschlaggebend für die Ansiedelung. Anstehendes feinkörniges Bodensubstrat (tonige Feinerde, Schluff) färbt das Quellwasser hier grau. Dies war wohl namensgebend. Archivalische Zeugnisse belegen den Niedergang der Ortslage bereits im 15. Jahrhundert. Archäologische Grabungen, etwa 100 m nördlich des neuen Brunnens, förderten Reste einer 450 m langen mittelalterlichen Stützmauer sowie zahlreiche Keramikfunde aus dem 13./14. Jh. zu Tage.[21] Der Nußlocher Verein „Die Hexe vum Grobrunn e. V.“ hält die Erinnerung an die historische Siedlung wach.[22]

Wüstung Abgebranntes Dorf

Rätselhaft bleibt die Gemarkung „Im abgebrannten Dorf“, in einer Senke unterhalb der Gemarkung „Bohleneck“ (vgl. Gemarkungsplan Nussloch 1878). Offensichtlich existierte hier eine weitere kleine Ansiedlung (Weiler), die für das Jahr 867 urkundlich erwähnt ist.[23]

Hardtbachwehr

Der Hardtbach wurde auf der westlichen Gemarkungsgrenze zu Walldorf als Entlastungskanal durch ein im Jahr 2000 errichtetes Wehr vom Leimbach abgezweigt. Das Bauwerk steuert zugleich den Zufluss zum Hochwasserrückhaltebecken Leimbach mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 295.000 Kubikmeter.[24] Das Becken liegt unmittelbar nordwestlich des Wehrs, auf einer Teilfläche des Naturschutzgebiets Nußlocher Wiesen; an seinem Auslassbauwerk wird der Abfluss des Leimbachs auf maximal einen Kubikmeter pro Sekunde begrenzt.[25] Der Lauf des Hardtbachs (einst: Haardbach) wurde bereits Mitte des 16. Jahrhunderts durch das Kurfürstentum angelegt, um den Leimbach und die Ortslage Nußloch sowie deren Mühlen vor schweren Hochwasserereignissen zu schützen. Gemeinsam mit dem Kraichbach mündete er zu dieser Zeit in den künstlich aufgestauten Karl-Ludwig-See bei Ketsch.[26]

Aktuell (Stand: 2022) plant der Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe den Ausbau des Leimbach-Unterlaufs zwischen dem Hochwasserrückhaltebecken Nußloch und der Kirchheimer Mühle in Heidelberg. Ziel ist die nochmalige Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie die Aufwertung der Gewässerökologie.[27]

Gemeindegliederung

Zur Gemeinde Nußloch gehört die Ortslage Maisbach, mit dem Hofgut Neurott sowie die Wohnplätze Erzwäsche (1857 im Zuge des Bergbaus errichtet),[28] Fischweiher[29] (ehemalige Forellenzuchtanlage, heute: Nußlocher Ziegenkäsehof[30] an der damaligen B 3, heute: Landesstraße 594) sowie der Weiler Kreuzhof (Aussiedlerhöfe) an der „Alten Bruchsaler Straße“ zwischen Nußloch und Wiesloch.

Nachbargemeinden

Unmittelbar benachbarte Gemeinden sind St. Ilgen, Leimen, Wiesloch, Walldorf und Sandhausen. Mit der nordwestlich gelegenen Kommune Sandhausen und dem Ort St. Ilgen im Süden, sind die Bebauungslinien zur Gemarkung Nußloch nahezu vereint.

Geschichte

Frühe Geschichte

Nußloch wird im Lorscher Codex in einer auf den 31. Dezember 766 datierten Urkunde anlässlich der Schenkung eines Weinbergs an das Kloster Lorsch erstmals urkundlich als Marktflecken erwähnt.[31] Im hohen Mittelalter bestanden bei Nußloch zwei Burgen mit unterschiedlichen Besitzverhältnissen. Als Besitzer traten u. a. Heinrich von Lichtenau und die Herren von Weinsberg auf. 1256 ging sowohl Nuzlohon als auch Musebach (Maisbach) durch Verkauf an den Pfalzgrafen Ludwig I über.[32] Auch die Bischöfe von Speyer verfügten auf der Gemarkung über einige Liegenschaften und machten entsprechende Lehensansprüche geltend. Im gleichen Zeitraum erwähnt werden auch zwei durch den Leimbach angetriebene Mühlen (wohl spätere Giessersmühle und Koppertsmühle, s. Gemarkungsplan 1878) sowie die von Heidelberg nach „Wießloch“ führende Landstraße (spätere B 3, heute: Landesstraße 594). Ab dem 15. Jh. unterlag die Ortsherrschaft sowie die Gerichtsbarkeit den Freiherren von Bettendorf.[33]

Der Ort geriet in die Fehde zwischen den Pfalzgrafen bei Rhein und dem römisch-deutschen König Albrecht I. im Jahr 1301 und war vom Pfälzischen Krieg 1462 schwer betroffen, blieb dafür im Bauernkrieg verschont. Im Dreißigjährigen Krieg soll nahezu die gesamte Bevölkerung dahingerafft worden sein. Das 1249 als Musebach erstmals urkundlich erwähnte Maisbach war schutzlos und entsprechend von 1648 bis 1653 total entvölkert. Nach dem Westfälischen Frieden 1648 und einer kurzen Erholungsphase verursachte der Pfälzische Erbfolgekrieg (1685–1697) erneut viel Leid und Tod in der Region um Heidelberg.[34] Bereits ab 1655 siedelte Kurfürst Karl Ludwig Schwaben, Bayern, Tiroler und Schweizer sowohl in Nußloch als auch in Maisbach an. Unter den Zugezogenen, die sich im Kraichgau niederließen, bildeten die Schweizer die größte Gruppe. Bei der Einwanderung sind zwei „Wellen“ bekannt: Zwischen dem Ende des Dreißigjährigen Krieges und dem Beginn des Pfälzischen Erbfolgekrieges, also zwischen 1648 und 1688 sowie eine schwächere Welle im beginnenden 18. Jahrhundert.[35] 1786 umfasst die Gemarkung Nußloch 1167 Morgen Ackerland, 122 Morgen Wingert, 338 Morgen Wiesen, 265 Morgen Weideland sowie 807 Morgen Wald.[36]

Historischer Bergbau

Der Erzbergbau im Muschelkalk auf der Nußlocher Gemarkung erwies sich schon früh als eine der Grundsäulen des Nußlocher Wirtschaftens und Lebens, neben der üblichen landwirtschaftlichen Tätigkeit.[37] Die ältesten urkundlichen Nachweise liegen aus dem 9. Jh. für die Wiesloch-Nußlocher Gegend vor.[38] Dabei standen insbesondere die durch die Rheingrabenabsenkung entstandenen Verwerfungen „Nußlocher Spalt“ (heute: Steilanstiege Burgstraße, Sinsheimer Straße), „Im Schlangengrund“ (heute: Steinbruchgelände HeidelbergCement) und „Baiertaler Sprung“ (Bruchlinie am Schatthauser Fußweg) im Mittelpunkt der Grabungsaktivitäten. Urkundliche Vermerke aus dem Jahr 1605 weisen auf eine völlige Entwaldung im direkten Umfeld des Bergbauflächen hin. An der Landstraße von Wiesloch nach Heidelberg (heutige L 594), an der Nußlocher Gemarkungsgrenze, stand eine Lagerhalle für das Röstgut, dahinter die Röstanlagen (Schachtofen, Doppelflammofen) sowie oben am Hang ein Wohn- und Verwaltungsbau (heutiger Standort Industriedenkmal Kalkofen). Der mit wechselndem Erfolg beschiedene historische Blei-,Silber- und Zinkbergbau bei Nußloch endete im Jahr 1894. Zeitweise beschäftigte er bis zu 400 Menschen. Die Bergleute entstammten nicht alle aus Nußloch, sondern kamen als Wanderarbeiter meist von weit her. Zahlreiche Umweltuntersuchungen unserer Zeit belegen, dass durch den damaligen Bergbau im Raum Nußloch/Wiesloch/Sandhausen stellenweise hohe Belastungen der Böden mit Schwermetallen vorliegen.[39] Besonders durch die mittelalterlichen Aufbereitungs- und Verhüttungseinrichtungen kam es zu intensiven Kontaminationen sowohl auf der Nußlocher als auch auf der Wieslocher Gemarkung. Gesundheitlich bedenklich sind die Beeinträchtigungen hinsichtlich des Ernährungspfades Pflanze/Mensch, wenn z. B. mit Schwermetallen angereichertes Gemüse in größeren Mengen verzehrt wird. Von Relevanz sind hier die Metalle Arsen, Blei, Cadmium, Thallium und Zink. Ebenso ist zu vermeiden, dass belastete Bodenaushübe unkontrolliert in der Landschaft ausgebracht werden. Hierfür sind inzwischen spezielle Erddeponien als Lagerstätte eingerichtet worden.

In Nußloch erinnern heute die beiden Straßennamen Loppengasse und Fahrweg sowie der Wohnplatz Erzwäsche an die bergbauliche Vergangenheit.[40] Ein weiterer Hinweis findet sich südlich von Nußloch an der L 594. Ein Straßenschild weist zum Eingang des stillgelegten Maxstollens, der mittlerweile verstürzt ist. Auch der Schlussstein des Rippengewölbes in der Andachtskapelle der Nepomukstatue deutet mit den Symbolen Schlägel und Eisen auf den einstigen Bergbau hin.

- Mittelalterlicher Bergbau und Hüttenwesen im Raum Wiesloch

- Hinweis zum Maxstollen an der L 594

- Nußloch (Im Schlangengrund), heutiges Steinbruchgelände der HeidelbergCement

- Noch heute findet man Kalkbrocken mit Erzadern (sog. Galmeien)

19. Jahrhundert

Johann Adam Müller

Mit Gründung der Rheinbundstaaten durch Napoleon gelangte Nußloch 1803 zum Großherzogtum Baden (später Republik Baden). In diesen bewegten Zeiten machte ein Maisbacher Bauer von sich reden. Johann Adam Müller (1769–1832), ursprünglich ein Meckesheimer, der nach seiner Heirat nach Maisbach (damals Maisbachhof) übersiedelte, wurde durch seine phrophetischen Vorhersagen zu politischen Ereignissen und Entwicklungen weithin bekannt.[41] 1813 gewährte ihm der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. anlässlich seines Besuches in Heidelberg eine Audienz und bestätigte ihm die Richtigkeit seiner Prophezeiungen hinsichtlich der Niederlage Napoleons und des großen Brandes von Moskau. Die Heidelberger Schriftstellerin Irma von Drygalski würdigte 1928 den Maisbacher Bürger in ihrem Roman „Der Bauernprophet“.[42][43] Auf alte Ratsprotokolle und mündliche Überlieferungen gestützt, erzählt Drygalski das Schicksal des Bauern, der mit dem zweiten Gesicht begabt, zum Preußenkönig nach Königsberg reiste, um ihn zum Kampf gegen Napoleon zu bewegen. Angelehnt an den Roman wurde 1994 das Volksstück vom „Bauernpropheten“ in Nußloch, auf dem historischen Anwesen des Adelsgeschlechts von Bettendorf, uraufgeführt. Auch der Nußlocher Heimatforscher Karl Gehrig (1894–1981) beschäftigte sich mit dieser ungewöhnlichen Persönlichkeit.[44]

Tabak

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte in Nußloch ein gewisser wirtschaftlicher Aufschwung ein. Nach dem Krieg 1870/71 entstanden im Ort zahlreiche kleinere Betriebe. Vor allem die vom Heidelberger Unternehmer Philipp Jakob Landfried (1788–1850) gegründete Zigarrenindustrie ermöglichte der kleinbäuerlich geprägten Bevölkerung Nordbadens ein zusätzliches Einkommen. Dabei spielte nicht nur der damals in der Kurpfalz weitverbreitete Anbau von Tabak eine wichtige Rolle, sondern auch die Trocknung und Fertigung von Zigarren und Stumpen.[45] Auch in Nußloch befanden sich ab 1861 an die zehn Fabrikgebäude, in denen Tabakwaren hergestellt wurden. Sie zählten aber nicht zum Landfried-Konzern, sondern teilweise zur Unternehmensgruppe Rhein-Weser Zigarrenfabriken K. G.; vormalige Eigentümer waren die Gebrüder Jacobi G.m.b.H. Cigarren-Fabriken Mannheim (jüdisch), im Rahmen der Arisierung 1938 zu Gunsten von Rhein-Weser enteignet.[46][47] Weitere Tabakfabriken betrieben die Unternehmen S. Simon & Cie (um 1900) sowie Löwe & Eschelmann bis in die Nachkriegszeit.

Der Tabakanbau in der Kurpfalz setzte mit Friedrich IV. (Pfalz) bereits 1598 ein. Die in der Markgrafschaft Baden-Durlach und dem Bistum Speyer aufgenommenen Hugenotten brachten nach dem Dreißigjährigen Krieg Tabaksamen und Anbauerfahrung aus Frankreich mit und schufen somit die Voraussetzung für die weitere Verbreitung. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts betrug die Anbaufläche in Baden ca. 10.000 ha. Zigarrenfertigung war meist Frauenarbeit. Spätestens mit 40 Jahren war für sie das Wickeln von Zigarren in der Fabrik abgeschlossen, da laut zeitgenössischer Betriebsinspektoren, die „Gelenkigkeit der Finger stark nachlässt“.[48] Bezüglich des Fabrikalltags war es unter Frauen üblich, während der Arbeit zu singen. Sowohl weltliches als auch kirchliches Liedgut gehörten zum Repertoire, ebenso Gebete. An manchen Fabrikstandorten wurde daraufhin Singen, Pfeifen und das Abhalten von Vorträgen verboten. Ebenso untersagt war das Ausspucken auf den Boden, was früher gang und gäbe war – auch unter Frauen. Um die Ansteckungsgefahr von Bronchialkrankheiten und Lungentuberkulose am Arbeitsplatz zu verringern, war Spucken im Fabrikgebäude ausdrücklich verboten. Bei Verstößen drohte die fristlose Kündigung.

Bereits ab 1848 gab es mehrere Initiativen zur Gründung von überregionalen Zusammenschlüssen von Tabakarbeitergewerkschaften. Im Jahr 1877 hatte der Deutsche Tabakarbeiterverband ca. 8100 Mitglieder in 200 Orten und war damit eine der mitgliederstärksten Gewerkschaften. In einem Aufruf der Mannheimer und Heidelberger Tabakarbeiter wurden als Ziele u. a. die Verbesserung der sozialen Verhältnisse sowie der Mindestlöhne genannt. Die Reichsgewerbeordnung von 1891 setzte erstmals die Höchstdauer der Arbeitszeiten auf 11 Stunden werktags und zehn Stunden samstags fest. 1908 kam es zu einer Verkürzung auf 10 Stunden werktags und 8 Stunden samstags. Auch Steuern auf Tabak waren damals schon üblich. Sie gehen auf die Jahre 1879/80 zurück.[49][50] Die damals bereits bekannte Gesundheitsgefährdung durch Nikotin spielte noch keine Rolle.

Wein

Aufgrund der südwestexponierten Lage Nußlochs, besaß der Weinbau eine lange Tradition und zählte schon immer zum kleinbäuerlichen Erwerbsleben. Bezeichnend dafür ist die Tatsache, dass bereits im Jahr 766 die Schenkung eines Weinbergs an das Kloster Lorsch zur ersten urkundlichen Erwähnung von Nußloch führte. Noch im 19. Jh. befanden sich weitläufige Anbauflächen an den z. T. steilen Westhängen von Schneckenberg, Leopoldsberg, Wilhelmsberg sowie am Neuen Berg (siehe Gemarkungsplan 1878).[51] Zugänglich waren die Anbauflächen über die Burgstraße, den Oderweg und die Markgrafenstraße. Um die Arbeit in den Weinbergen etwas zu erleichtern, genehmigte die Ortsverwaltung an den Steillagen den Bau von Geschirrhütten zur Unterbringung von Gerätschaften. Heute sind die Rebflächen aus dem Landschaftsbild nahezu verschwunden. Reste finden sich noch auf der zu Wiesloch angrenzenden Gemarkung Wilhelmsberg. Eine Weinkellerei aus Leimen unterstützt den dortigen ökologischen Anbau.[52]

Rohstoffe

Nach Silber, Zink und Blei interessierten auf der Gemarkung Nußloch ab Mitte des 19. Jh. nun andere Rohstoffe, wie z. B. hochwertige Muschelkalkvorkommen für die Herstellung von Zement. Nach Untersuchungen des Geologischen Instituts der Universität Heidelberg, ergriff 1899 das Unternehmen Heidelberger Zement die Chance und sicherte sich Abbaukonzessionen auf den Gemarkungen von Leimen und Nußloch. Dort zunächst für die Gemarkungen Leopoldsberg, Ludwigsberg und Stupfelberg. Später folgten dann Erweiterungsverträge für den Schlangengrund und den Ameisenbuckel (s. Gemarkungsplan Nussloch 1878). Während man in den Anfängen für Transport des gebrochenen Kalks in das frisch erbaute Zementwerk Leimen Pferdefuhrwerke einsetzte, benutzte man ab 1901 die Gleistrasse der Heidelberger Straßenbahnlinie Heidelberg-Wiesloch. Zur Bewältigung der Steintransporte dienten zwei elektrische 2-achsige Elektrolokomotiven und sieben Güterwagen. Zunächst durften die Züge nur zwei beladene Güterwagen mitführen, später wurde die Genehmigung für drei Anhänger erteilt. Zwei davon waren Bremswagen mit mechanischen Handbremsen, die vor allem auf der Gefällstrecke zwischen Nußloch und Leimen zum Einsatz kamen. Ab 1919 übernahm die werkseigene Luftseilbahn (Nußloch-Leimen) den Gesteinstransport.[53] Die Materialseilbahn besteht aus einem ständig umlaufenden Zugseil auf insgesamt 63 Stahlbetonstützen und einer Gesamtlänge von 5363 m. Bis heute fußt sie auf eigenem Grund und Boden des Zementwerks. Während des Ersten Weltkrieges war das Werk nur unregelmäßig in Betrieb, so dass auch die Seilbahn immer wieder stillgesetzt werden musste. Von einem wirtschaftlichen Betrieb kann man daher erst ab Ende 1918 ausgehen.

20. Jahrhundert

Mit Gründung der Badischen Landes-Elektrizitäts-Versorgungs AG 1921 (später: Badenwerk AG) gelang der Anschluss an das öffentliche Stromnetz. Die Verkabelung verlief vollständig oberirdisch über Masten und freistehende Dach- bzw. Wandisolatoren an den Gebäuden. Die Einführung der Elektrizität ging einher mit einem gewissen wirtschaftlichen Aufschwung.

Politisch waren vor dem Ersten Weltkrieg die Nationalliberalen am stärksten, ehe sie von den Sozialdemokraten überflügelt wurden. Durch die Spaltung der Linken, zeitweise war nur die KPD im Gemeinderat, wurde in der Spätphase der Weimarer Republik das Zentrum die stärkste Partei, bis schließlich die NSDAP 1933 die meisten Stimmen erhielt.[54] 1933/34 kommt es wiederholt zu Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern katholischer Jugendgruppen und den örtlichen Nationalsozialisten. Vor allem die Aktiven des katholischen Jugendbunds 'Neu-Deutschland' bieten den neuen Machthabern die Stirn. Der Ortsvorsitzende der Jugendorganisation wird deshalb mehrfach bedroht.[55] 1935 wird Maisbach mit Ochsenbach per Verordnung des Bezirksamts Heidelberg vereinigt. Bereits zwei Jahre später wird der Erlass wieder aufgelöst und Maisbach am 1. April 1937 nach Nußloch eingemeindet.

Am 31. März 1945 marschieren Teile der 63. Infanteriedivision der US-Armee von Leimen her kommend in Nußloch ein. Aufgrund der Gegenwehr zurückgebliebener Soldaten der Reichswehr und Angehörigen der Waffen-SS, kommt es im Ortszentrum zu militärischen Auseinandersetzungen (Häuserkampf). Dabei brennen das Rathaus, mehrere Wohngebäude sowie eine Tabakfabrik nieder.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfährt der Ort durch zahlreiche Flüchtlinge aus den Ostgebieten des ehemaligen Deutschen Reichs einen bedeutenden Einwohneranstieg und vergrößert sich durch die Ausweisung von Neubaugebieten auf den südlich gelegenen Wiesenflächen (Gemarkung: „Auf der Liss“ mit August-Ziegelmüller-Straße, Blumenstraße, Beethovenstraße, Haydnstraße) erheblich.

Als 1973 der Landkreis Heidelberg im Rahmen der baden-württembergischen Verwaltungsreform aufgelöst wird, unterliegt Nußloch nun dem neugeschaffenen Rhein-Neckar-Kreis, künftig verwaltet vom Landratsamt mit Sitz in Heidelberg. Politisch ist in diesen Zeiten, wie in vielen Gemeinden Baden-Württembergs, die CDU dominant.

Einwohnerentwicklung

| Jahr | 1577 | 1777 | 1834 | 1875 | 1905 | 1939 | 1961 | 1965 | 1970 | 1987 | 1991 | 1995 | 2005 | 2015 | 2020 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 930 | 1.023 | 2.055 | 2.872 | 3.375 | 4.052 | 6.207 | 7.063 | 7.893 | 8.987 | 9.814 | 10.231 | 10.793 | 10.910 | 11244 |

Politik

Gemeinderat

Der Gemeinderat von Nußloch hat nach der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg derzeit 18 gewählte Mitglieder. Hinzu kommt der Bürgermeister als stimmberechtigter Vorsitzender des Rats.

- 1964 erbautes Rathaus mit evangelischer Kirche

- Rathausplatz mit ehemaliger lutherischer Kirche.

- Lindenplatz mit Brunnen, nach der Umgestaltung

Die Kommunalwahl 2019 führte zu folgendem Ergebnis (in Klammern: Unterschied zu 2014):[56]

| Gemeinderat 2019 | ||

|---|---|---|

| Partei | Stimmen | Sitze |

| CDU | 29,3 % (−1,5) | 5 Sitze (−1) |

| Grüne | 28,5 % (+9,3) | 5 Sitze (+2) |

| FDP/BfN | 24,5 % (+9,6) | 5 Sitze (+2) |

| SPD | 17,7 % (+1,3) | 3 Sitze (±0) |

Die Wahlbeteiligung war deutlich höher und lag bei 64,6 % (+10,3 %).

Bürgermeister

- 1948–1954: Hellmuth Frey

- 1961–1986: Hans Feil (parteilos)

- 1986–2002: Ernst Bauch (FDP)

- 2002–2018: Karl Rühl (CDU)

- seit 1. März 2018: Joachim Förster (parteilos)[57]

Wappen

Die Blasonierung des Wappens lautet: In Silber ein von Silber und Blau schräggerauteter Schild, auf dem ein grüner Nussbaum mit schwarzem Stamm und schwarzen Wurzeln steht.

Das Wappen geht zurück auf ein Gerichtssiegel, das ab 1498 nachweisbar ist, und wurde im Jahr 1898 vom Generallandesarchiv verliehen. Es zeigt die kurpfälzischen Rauten und einen Nussbaum, womit das Wappen redend auf den Gemeindenamen deutet.

Die Flagge in Blau-Weiß wurde 1965 vom Innenministerium Baden-Württemberg verliehen.[58]

Partnerschaften

Die Gemeinde Nußloch unterhält seit 1977 enge partnerschaftliche Beziehungen zu Andernos-les-Bains in Frankreich sowie zu Nagyatád in Ungarn seit 2000 und Segorbe in Spanien seit 2001. Zur Intensivierung der internationalen Städtepartnerschaft hat sich der Freundeskreis Nußloch-Andernos e.V. gegründet. Im Jahr 2017 konnte bereits das 40-jährige Bestehen gefeiert werden.[59] Andernos-les-Bains liegt 47 km südwestlich von Bordeaux, in der Region Aquitanien am Bassin d’Arcachon. Die Gemeinde entstand im Jahre 1789. Zahlreiche Einwohner leben dort bis heute von der Austernzucht und der Gezeitenfischerei.

Nachbarschaftsverband

Nußloch gehört zum Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, dessen Aufgabe es ist, den regionalen Flächennutzungsplan zu erstellen.

Bildung

Schulen, Kinderbetreuung

In Nußloch gibt es zwei Grundschulen (Lindenschule[60] und Schillerschule). Weiterführende Schulen finden sich in den benachbarten Orten Walldorf, Wiesloch, Leimen und Sandhausen. Die Gemeinde betreibt in der lutherischen Kirche eine eigene Bücherei.[61] Für die jüngsten Einwohner gibt es zwei evangelische und zwei römisch-katholische Kindergärten sowie die Kinderbetreuungseinrichtung Apfelbäumchen.[62] Die Einrichtung Apfelbäumchen befindet sich an der Olympiahalle Nußloch.

Mit zeitgemäßen, aktuellen Kursen für verschiedene Altersgruppen richtet sich die Kinder- und Jugendkunstschule (KiKusch) der VHS Südliche Bergstraße[63] an kunstorientierte Kinder und Jugendliche in Walldorf, Wiesloch, Nußloch, Sandhausen, St. Leon-Rot und Rauenberg.

Theater

Interessengemeinschaft Volksschauspiele Nußloch e. V.

Das Laienschauspiel besitzt in Nußloch eine lange Tradition. Schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kam es im Ort zu kleinen Aufführungen in Kirchen und Sälen von Gaststätten. Hin und wieder trat dort auch der bekannte Sänger Franz Fehringer (1910–1988) auf. Daraus gründete sich letztendlich die IGV Nußloch. Seit über 20 Jahren führt die Laienschauspielgruppe Veranstaltungen auch im Nußlocher Steinbruch auf. Seither kamen über 150.000 Besucher zu den beliebten Freilichtspielen.[64]

Gemeindebücherei

Die ehemalige lutherische Kirche (erb. 1783) im Ortszentrum (Sinsheimer Straße 27) beherbergt seit 1972 die Gemeindebücherei, die Mitte der 1980er Jahre umgebaut und erweitert wurde. Auf einer Fläche von ca. 300 m2 finden an die 25 000 Medien Platz, darunter Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, CDs, und DVDs, die der Einwohnerschaft zur Ausleihe zur Verfügung stehen. Die jährliche Gebühr für den Leseausweis beträgt für Leser ab dem 18. Lebensjahr 8.- €, Leseausweise für Kinder, Jugendliche sowie Schüler und Studenten sind kostenlos.

VHS Südliche Bergstraße

VHS Südliche Bergstraße, Außenstelle Nußloch im Rathaus Nußloch, Zimmer U 06, Sinsheimer Straße 16, 69226 Nußloch.

Sehenswürdigkeiten

Denkmale

Statue des hl. Johannes von Nepomuk

Bis 1981 stand an der Kreuzung Hauptstraße-Walldorfer Straße, bei der ehemals angrenzenden Zigarrenfabrik Loewe & Eschelmann, das bekannte Nepomuk-Denkmal, das inzwischen um 100 m südlich auf das Gelände des ehemaligen Friedhofs (heute: Nepomuk Park) versetzt wurde. Auf einem quadratischen Unterbau aus heimischen Buntsandstein, der etwa noch 1,5 m im Boden versenkt ist, erhebt sich der eigentliche Barocksockel mit der Statue des hl. Johannes von Nepomuk. Gemäß der Inschrift am Sockel erinnert das Denkmal von 1757 an die Auseinandersetzungen des Schutzheiligen mit König Wenzel IV. von Prag im ausgehenden 14. Jahrhundert. Die Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung, bestätigten die Erkenntnisse, die schon im Rahmen einer früheren Restaurierung gewonnen wurden. Demnach hat der Unterbau, auf dem die Statue ruht, ursprünglich wohl als kleine Andachtskapelle gedient.[65] Der baldachinartige Bau dürfte nach der Art der Gestaltung zu schließen, aus dem frühen 16. Jh. stammen. Im 18. Jh. wurde dann die Nepomukstatue aufgesetzt und die Zugangsöffnung zur Kapelle zugemauert.[66] Heute ist der kleine quadratische Raum wieder freigelegt und durch ein Metallgitter gesichert.

- Statue des hl. Nepomuk im Nepomuk Park (Aufn. 2011)

- Johannes von Nepomuk, eingegrabener Sockel, ehem. Kapelle

- Inschrift von 1757 (restauriert)

Ansichtskarte von Nußloch um 1900, u. a. mit ehem. Standort der Nepomuk-Statue

Ansichtskarte von Nußloch um 1900, u. a. mit ehem. Standort der Nepomuk-Statue

Grabmal der Adelsfamilie von Bettendorf an der St.-Laurentius-Kirche Nußloch

Das aus Sandstein gefertigte, dreiteilige Grabmal des Adelsgeschlechts von Bettendorf wurde schon mehrfach restauriert. Auch die die schützende Überdachung wurde erst nachträglich installiert. Ursprünglich befanden sich die drei Grabsteine im Innenraum der früheren katholischen Pfarrkirche St. Laurenti, die erstmals 1256 urkundlich erwähnt wird.[67] Das heutige barocke Gebäude der St.-Laurentius-Kirche entstand 1756/57 und wurde 1897 nochmals erweitert. Im Rahmen des Neu- bzw. Umbaus versetzte man die Grabsteine an die südliche Außenfassade. In der Mitte des Grabmals findet sich die Statue des Freiherrn Hans von Bettendorff (ehem. kurfürstlicher Hofmeister und Ortsherr von Nußloch), der laut Inschrift 1556 verstorben ist. Rechts davon ruht Ulrich Bettendorff (gest. 1451) und Ehefrau Elisabeth von Nippenburg (gest. 1454), gemeinsam verbunden über das sog. Allianzwappen. Auf der linken Seite werden Johann Ludwig von Bettendorff (gest. 1701) und Ehefrau Anna Ursula von Lenthe (gest. 1686) genannt. Alle bewohnten zumindest zeitweise das benachbarte, denkmalgeschützte Anwesen mit Herrenhaus in Nußloch, das seit dem 15. Jh. hier ansässig ist. Auf den Gemarkungen von Gauangelloch, Schatthausen und Eubigheim finden sich noch weitere Besitztümer dieses Adelsgeschlechts.

- Dreiteiliges Epitaph des Adelsgeschlechts von Bettendorf aus dem 16. Jh.

- Grabplatte mit Statue des Hans von Bettendorff († 1556)

- Grabstein für Ulrich Bettendorff mit Ehefrau Elisabeth von Nippenburg.

- Grabstein für Johann Ludwig von Bettendorff mit Ehefrau Anna Ursula von Lenthe

- Historisches Anwesen der Adelsfamilie von Bettendorf in Nußloch seit 1427

Mahnmal und Stolpersteine für die 1940 deportierten jüdischen Mitbürger

Das Mahnmal wurde im Rahmen der Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Deportationen jüdischer Mitbürger nach Gurs am 22.10.2020 in Nußloch eingeweiht. Im Vorfeld wurden vier Stolpersteine mit den Lebensdaten der Nußlocher Mitbürger an den ehemaligen Wohnstätten installiert. Julius Bernheim (wohnhaft Hauptstraße 46) war zum Zeitpunkt der Deportation bereits 83 Jahre alt. Er verstarb wenige Monate später. Die Mayer-Schwestern wohnten in der Friedrichstraße im Haus Nummer 6. Da in der Straße seither ein weiteres Haus gebaut worden war, verschob sich die Nummerierung nach oben, das ursprüngliche Gebäude trägt daher heute die Nummer 8. In Unkenntnis dieser Tatsache wurden die Stolpersteine zunächst vor dem falschen Haus eingelassen. Dieser Fehler ist im Februar 2017 erkannt worden.[68] Inzwischen sitzen die Stolpersteine an der richtigen Stelle.

- Mahnmal mit Infotafel (Aufn. 2021)

Stolperstein für Julius Bernheim

Stolperstein für Julius Bernheim Stolperstein für Karoline Bernheim

Stolperstein für Karoline Bernheim Stolperstein für Elsa Mayer

Stolperstein für Elsa Mayer Stolperstein für Guta Mayer

Stolperstein für Guta Mayer

Gräfelskreuz und weitere Kleindenkmale

An der „Alten Bruchsaler Straße“ nahe der Aussiedlerhöfe (Kreuzhöfe) befindet sich das Gräfelskreuz, ein Sühnekreuz. Das aus Sandstein gearbeitete Feldkreuz soll an einen Jungen namens Graf erinnern, der hier vor langer Zeit auf den Feldern beim Spielen auf tragische Weise ums Leben kam.[69] Im Rahmen der letzten Flurbereinigung 1993 wurde das Kreuz in eine halbkreisförmige Grünanlage mit Sitzbänken umgebettet, die mit mehreren Linden bepflanzt wurde. Vermutlich wurde es dabei beschädigt. Nach der Gedenkstätte ist der bis heute gültige Flurname „Am Gräfelskreuz“ benannt (vgl. Gemarkungsplan Nussloch 1878).

Am südlichen Ortsausgang, auf einem kleinen gemeindeeigenen Grundstück, ebenfalls an der Alten Bruchsaler Straße gelegen, finden sich drei Gedenksteine, die an die beiden Flurbereinigungsmaßnahmen 1808/15 und 1993 auf der südlichen Nußlocher Feldflur erinnern. Die Inschriften auf den Steinen bzw. auf geprägten Kupfertafeln sind kaum noch lesbar. Der Gedenkstein von 1808/15 stand einst an der Wegegabelung der beiden Feldwege, die von der alten Blumenstraße und der verlängerten Römerstraße zusammentrafen (vgl. Gemarkungsplan von 1878, Gewann “Unter dem Gassenwingert”). Seine Inschrift erinnert an die historische „Renovationsmaßnahme, von Hireno Mühlhäuser V.H.A durch Mitwirkung des zeitlichen Vogt Zimmermann G.S. Gerichts Verwandten (soll heißen: Mitwirkung des damals bestallten amtlichen Rechtsanwalts = „zeitlicher Vogt“ Zimmermann G.S. Gericht Verwandten = und nachgeordnete Beamte) sowie der damaligen Grundstückseigentümer (= „Feldpartiten“) G. Ernst, A. Wäscher, G. Ziegelmiller (später Ziegelmüller), Ernst Carl Stucke, I. Sattler, L. Winter Dan., F. Seldner. Anno 1808 Angefangen und 1815 Geendigt von St.M. Jakob Hiebel (ST.M. wohl Staatsminister, Karlsruhe)“.[70] Die Bedeutung der eingeprägten Eidechse ist nicht bekannt. Sicherlich waren Zauneidechsen zur damaligen Zeit auf den ausschließlich extensiv bewirtschafteten Obst- und Weinanbauflächen sehr häufig. Heute sucht man sie dort vergeblich. Welche Maßnahmen im Rahmen der Orts- und Flurneuordnung en Detail 1808 bis 1815 vollzogen wurden, entzieht sich unserer Kenntnis, da die historischen Grundbücher 1945 im Zweiten Weltkrieg verbrannt sind. Bekannt lediglich ist, dass größere Flurstücke der Katholischen Kirchenschaffnei vererbt bzw. zugeteilt wurden.

In unmittelbarer Nachbarschaft steht ein zweiter Gedenkstein, der an die 2. umfassende Flurbereinigung auf der Nußlocher Gemarkung aus dem Jahr 1993 erinnert. Laut Inschrift zeichnet hierfür das damalige Ministerium für den Ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Baden-Württemberg verantwortlich (damaliger Minister Gerhard Weiser). Ursprünglich stand das Kleindenkmal am Obstlehrpfad Nußloch. Bei der Umbettung an die Alte Bruchsaler Straße wurden sowohl der Stein als auch die Infotafel beschädigt.

In unmittelbarer Nachbarschaft stand auch das sog. „Heiligenhäusel“, ein ehemaliger gemauerter Unterstand für Menschen, die auf der südlichen Feldflur vor Gewitter und Starkregen Schutz suchten (s. Bild gesucht). In Verbindung mit der 1808/15 durchgeführten Flurbereinigung wird das Bauwerk entsprechend erwähnt.[71] Das Kleindenkmal wurde in den 1980er Jahren durch die damalige Gemeindeverwaltung abgerissen.

Beim dritten Gedenkstein könnte es sich um einen Messpunkt des damaligen Landamts Heidelberg handeln, der 1815 am Heiligenhäusel platziert wurde. Gemäß der signierten Seitenflächen des pyramidenförmig zugespitzten Steins wird die Nußlocher Feldflur in „OBER FELD“ (östlich gelegene Flur) und „UNDER FELD“ (westlich gelegene Flur) eingeteilt. Das Kleindenkmal ist nachweislich auf 1815 datiert (im unteren Bereich noch lesbar).

Am Ortsausgang Maisbach, Richtung Tannengarten, Erlenteichweg, findet sich am Waldrand ein vergessenes Kleindenkmal aus Buntsandstein mit der Inschrift MB 1937 – mehr ist nicht mehr lesbar. MB steht wohl für Maisbach. Vermutlich handelt es sich um einen Grenzstein an der ehemaligen Gemarkungsgrenze zu Nußloch. Die Grenze fiel am 1. April 1937, da Maisbach nach Nußloch eingemeindet wurde. Auch am Grauenbrunnen (Hirschberg) finden sich in der Nähe der Sickerquelle mehrere Grenzsteine, die die Gemarkungsgrenze zwischen Nußloch und Leimen dokumentieren.

- Sühnekreuz Gräfelskreuz, rechte Seite beschädigt, ohne Inschrift (Aufn. 2022)

- Gedenkstein mit Tafel. Erinnerung an die Nußlocher Orts- und Flurneuordnung 1808/15, Alte Bruchsaler Straße (Aufn. 2022)

- Gedenkstein an die 2. umfassende Nußlocher Flurbereinigung 1993. Infotafel beschädigt (Aufn. 2022)

- Historischer Messpunkt Gemarkung Nußloch (1815), Inschrift „OBER FELD“

- Messpunkt Gemarkung Nußloch (1815), Inschrift „UNDER FELD“

- Wegweiser an der Weißen Hohle. Inschrift „Drei Eichen“, „Maisbach“

- Kleindenkmal am nordwestlichen Ortsausgang von Maisbach, Inschrift „MB 1937“

- Grenzstein, Gemarkungsgrenze Nußloch zu Leimen am Grauenbrunnen (Aufn. 2022)

Einst war unsere Kulturlandschaft mit Kleindenkmalen dicht besetzt. Auf alten Karten werden sie noch häufig erwähnt, denn sie waren wichtige Rechtszeugnisse und markante Orientierungspunkte in der offenen Landschaft. Doch diese Denkmalgattung stirbt aus. Wegarbeiten und moderner Straßenbau, die Aufhebung alter Markungsgrenzen, besonders aber Feld- und Flurbereinigungsmaßnahmen vergangener Jahre sorgten vielfach für das Verschwinden.[72]

Industriedenkmal Kalkofen

Südlich von Nußloch, an der ehemaligen B 3, findet sich ein industriegeschichtliches Denkmal, das über lange Zeit in Vergessenheit geraten war. Ein Kalkofen aus dem 19. Jh., der ursprünglich zur Verhüttung von Zinkerzen aus der Grube Hessel zwischen Nußloch und Wiesloch genutzt wurde.[73] Nach Stilllegung der Hesselzeche 1893, übernahm ein Nußlocher Gastwirt den Ofen, um dort Kalk zu brennen. Die Nutzung als Kalkofen lief, mit Unterbrechung während des Ersten Weltkriegs, bis 1921. Danach übernahm das Zementwerk Heidelberg die Liegenschaften. Ein Unternehmensarchivar von HeidelbergCement, sah die stillgelegte Ruine des Ofens erstmals im Jahr 1997 und erkannte deren industriegeschichtlichen Wert.[74] Der mit Schutt komplett verfüllte Ofenschacht musste ausgeräumt und wieder instand gesetzt werden. 2011 starteten die eigentlichen Sanierungsarbeiten, die 2014 ihren Abschluss fanden. Nun konnte das Industriedenkmal der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

- Restaurierter Kalkofen bei Nußloch (Aufn. 2022)

- Gebrannter Kalk, Kalziumoxyd (CaO)

Kirchen

Die kleine ortsprägende ehemalige lutherische Kirche in der Sinsheimer Straße wurde 1721 mittels Spenden der Einwohnerschaft fertiggestellt[75]. Sie diente bis 1821 als Gotteshaus der lutherischen Gemeinde. Mit der Vereinigung der Lutheraner und der Reformierten zu einer Landeskirche verlor das Gebäude seine Funktion als Gotteshaus und wurde letztlich als Magazin für den Bauhof genutzt. Das Hauptportal an der Frontseite wurde verschlossen und mit einem Brunnen versehen, der vom Nußbach gespeist wird. Das Gewässer, das am Brunnenfeld entspringt, verläuft entlang der Loppengasse unterirdisch verdohlt, durch die gesamte bebaute Ortsfläche. Seit der Renovierung 1972, ist in dem ehemaligen Kirchengebäude die Gemeindebibliothek untergebracht. Auf einer Fläche von 310 m2 stehen Medien aller Art den Einwohnern zur Ausleihe zur Verfügung. In den Räumlichkeiten finden auch Konzerte und Autorenlesungen statt.

- Lutherische Kirche im Ortszentrum (erb. 1721)

- Katholische Pfarrkirche St. Laurentius

- Sankt Laurentius Statue an der gleichnamigen Kirche in Nußloch

- Evangelische Kirche, Paul-Gerhardt-Pfarrei

- Inschrift an der Stirnseite der evangelischen Kirche

- Nußlocher Waldkirche am Maisbacher Fußweg

Die katholische Kirche St. Laurentius wurde nach Plänen von Franz Wilhelm Rabaliatti 1756 errichtet. Das Querschiff von 1897 ersetzte den polygonalen Chor.

Die heutige evangelische Kirche in Nußloch wurde 1812 im frühklassizistischen Stil von den Reformierten erbaut. Chor und Glockenturm stammen von der Erweiterung aus dem Jahr 1901. Am 9. April 1942 nahmen die Nationalsozialisten die beiden größeren Glocken ab und schmolzen sie für Kriegs- bzw. Rüstungszwecke ein. Sie wurden 1950 von der Glockengießerei Hamm in Frankenthal wieder neu gegossen und entsprechend installiert.

An der K 4157 (Maisbacher Fußweg) existiert ein kirchlicher Versammlungsplatz für Gottesdienste im Außenbereich. Die sog. Waldkirche wird insbesondere während der Sommermonate genutzt.

Heimat

Heimatverein

Der Heimatverein Nußloch e.V. wurde 1950 unter Leitung des damaligen Bürgermeisters Hellmuth Frey (Amtszeit: 1948–1954) zur Förderung der ländlichen Heimat und Pflege des heimatlichen Brauchtums gegründet.[76] Der Verein betreut im Fahrweg 3 ein eigenes kleines Museum. Es befindet sich nur wenige Gehminuten vom Lindenplatz entfernt. Ein Hinweisschild ist in der Sinsheimer Straße 41 sowie in der Loppengasse an der Ecke zum Fahrweg angebracht. Die Öffnungszeiten des Museums sind auf der entsprechenden Webseite vermerkt.

Nußlocher Mondspritzer

Die Nußlocher Einwohner werden von ihren Nachbargemeinden auch als Mondspritzer („Muundspritzer“) angesprochen.[77] Der Neckname geht auf eine Begebenheit zurück, die sich vor längerer Zeit zugetragen hat. Ausgehend von einer nächtlichen Mondfinsternis, wo sich der Mond am Himmel bekanntlich dunkelrot färbt, hat ein Nußlocher Landwirt 1911 die Feuerwehr alarmiert, um den angeblichen Waldbrand hinter dem aufgehenden roten Mond zu löschen. Der völlig unnötige Löscheinsatz der ausgerückten Feuerwehr ging somit in die Dorfgeschichte ein. Ein in den 1970er Jahren schön gestalteter Brunnen, der einst auf dem Lindenplatz installiert war, erinnert an die Entstehung des Nußlocher Ortsnecknamen. Heute findet sich der Brunnen in einer wenig beachteten Ecke des Nepomukparks.

Über längere Zeit existierte auch eine Coverband namens Mondspritzer, gegründet von den Gebrüdern Neff aus Nußloch. Die in den letzten Jahren ihres Bestehens im Rhein-Neckar-Kreis recht erfolgreiche Band, hat sich 2016 aufgelöst.

Im Ortsteil Maisbach gibt es eine Mondspritzer-Brennerei. Der Mondspritzer Gin steht mit seinem Namen für heimatliche Verbundenheit, Tradition und Überzeugung.[78]

Nußlocher Heimatlied (1949)

Mein Nußloch liegt am Bergeshang

So lieblich hingestreckt,

und seine sanften Höhen sind

von hohem Wald bedeckt.

Nußloch, o Heimat, ich grüße Dich!

Nußloch, o Heimat, dich liebe ich.

Nußloch mein Dörfchen am Bergeshang,

Dich will ich lieben mein Leben lang

Am Hange wächst der gute Wein,

so spritzig und so klar,

im Feld die edle Zwetschge reift,

sie schmeckt so wunderbar.

Nußloch, o Heimat, ich grüße Dich!

Nußloch, o Heimat, dich liebe ich.

Nußloch mein Dörfchen am Bergeshang,

Dir will ich treu sein mein Leben lang!

In Nußloch wohnen gute Leut′,

sie singen gar zu gern′,

sie schaffen fleißig allezeit

und beten fromm zum Herrn.

Nußloch, o Heimat, ich grüße Dich!

Nußloch, o Heimat, dich liebe ich.

Nußloch mein Dörfchen am Bergeshang,

hier will ruh′n nach dem letzten Gang

Autor: Karl Gehrig (* 8. März 1894 – † 3. August 1981), Heimatforscher und Ehrenbürger von Nußloch

Nußlocher Gajemänndl

Angeregt durch die alemannische Fasnet kam 1980 der damalige Präsident des Karneval-Club Nußloch Claus Müller auf die Idee, den Nußlocher Karneval um die Gestalt des Gajemändl zu bereichern. Der Sage nach lebte der Waldgeist in einer der zahlreichen Hohlwege am Hirschberg. Generell belohnte der Berggeist Fleiß und Ehrlichkeit der Holzsammler, bestrafte aber Habgier und vor allem Waldfrevel. Am 6. Januar 1982 war die offizielle Geburtsstunde des Nußlocher Gajemänndls, das sich an diesem Tage zum ersten Mal in der Gajemänndl’s Hohl – dort wo es gehaust haben soll – der Bevölkerung präsentierte. Dabei ist es bis heute geblieben. Alljährlich am 6. Januar (am „Gajemänndl's Kummdag“) erscheint es pünktlich um 11.11 Uhr in der Gajemänndl's Hohl, womit der KCN seine Fastnachtskampagne jeweils eröffnet.[79][80] Die Vereinsgruppierung des KCN zählt mittlerweile um die 80 Mitglieder, die ihre Kostüme selbst schneidern. Die geschnitzten Masken stammen aus Elzach im Schwarzwald.

Wirtschaft und Infrastruktur

Ansässige Unternehmen

Im benachbarten Leimen steht das bekannte Zementwerk der Firma HeidelbergCement, das den hochwertigen Muschelkalk aus dem Steinbruch Nußloch verarbeitet. Der Abbau des Kalkgesteins in Nußloch begann bereits 1899. Der gebrochene Muschelkalk wird dort nach einer groben Zerkleinerung mit Hilfe einer circa fünf Kilometer langen Materialseilbahn nach Leimen transportiert. Sie ist die längste Transportseilbahn Deutschlands.[81] Die inzwischen betagte Anlage (Baujahr 1918) hat sich als sehr umweltfreundliches Transportmittel erwiesen. Vor dem Bau der Seilbahn wurde der Muschelkalk mit zwei elektrisch angetriebenen Lorenbahnen transportiert, die gegen Gebühr auf den Gleisen der Heidelberger Straßenbahn (Linie: Heidelberg-Wiesloch) regelmäßig verkehrten. Im Steinbruch selbst wird das gebrochene Gestein über Förderbänder bis zur Beladestation der Luftseilbahn gebracht. Die Abbaustätte ist auch ein wichtiges Rückzugsgebiet für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Seit einigen Jahren brütet hier der Uhu. Das Unternehmen unterstützt auf seinem Gelände in mehrfacher Hinsicht den Biotop- und Artenschutz. So werden Flächen, die nicht mehr der Bearbeitung unterliegen, entsprechend naturbelassen rekultiviert. Bis zu der Corona-Pandemie (2020) fanden jährlich mehrmals sachkundige Führungen zu verschiedenen Themen (z. B. Geologie, Bergbau, Natur- und Umweltschutz) innerhalb des Steinbruchs statt. Das Ende des Abbaus ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die künftige Nutzung der Seilbahntrasse zwischen dem Nußlocher Steinbruch und dem Leimener Zementwerk ist noch unklar.

- Blick in den Nußlocher Muschelkalksteinbruch der HeidelbergCement

- Materialabbau des gesprengten Muschelkalks

- Förderbandanlage im Steinbruch

- Förderbandmechanik, Unterseite

- Materialseilbahn der HeidelbergCement auf der Gemarkung Nußloch

- Der Schlangengrundsee, renaturiertes Sekundärbiotop auf dem Steinbruchgelände

- Blick in den Steinbruch Nußloch, die Natur kehrt bereits zurück (Aufn. Juni 2022)

In Nußloch ist die Winter Holding GmbH & Co. KG ansässig, zu der mehrere Mode-Unternehmen wie Betty Barclay gehören und die weltweit rund 900 Mitarbeiter beschäftigt.[82]

Leica Biosystems, eine Tochter von Leica Microsystems, beschäftigt in Nußloch rund 320 Mitarbeiter. Das Unternehmen stellt Präzisionsinstrumente, wie z. B. Mikrotome für die Elektronenmikroskopie, her.[83]

Die Baugesellschaft Stapf Bau GmbH, im Jahr 1963 in Heidelberg gegründet, hat sich dank ihrer Qualität stetig weiterentwickelt. Von den Anfängen im Wohnungsbau der 1970er Jahre, der sich zunächst auf das nahe Umfeld von Nußloch beschränkte, bis zu heutigen großflächigen Bauvorhaben im Industrie- und Gewerbebau im 3-Länder-Eck Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.[84]

Noch bis in die 1960er Jahre waren die Tongrube im Gewann Dammstücker und die Dampfziegelei der Gebrüder Stauch (gegründet: 1910) sowie die Koppertsmühle (syn. Untere Mühle)[85] in der Massengasse, wichtige ortsansässige Unternehmen. 1991 wurde die Ziegelei stillgelegt und abgerissen. Seit 1996 bewirtschaftet die Kommunale Wohnungs- und Grundstücks GmbH Nußloch (KWGN) die Tongrube Nußloch im Gewann Dammstücker.[86] Der hochwertige Ton wird zur Herstellung von Mauerziegeln, mineralischen Abdichtungen von Deponien oder für Rückhaltebecken verwendet. Durch einen genehmigten Rahmenbetriebsplan, sind der Abbau von Ton sowie die nachfolgende Verfüllung mit regionalem Erdaushub bis Ende 2030 inzwischen geregelt. An den Standort der Koppertsmühle, unmittelbar am damaligen Lauf des Leimbachs, erinnert heute nur noch der Straßenzug „Hinter der Mühle“. Nach ihrer Stilllegung 1963, erfolgte 1969 der Abriss. Der Mühlenstandort existierte seit dem Spätmittelalter.[87]

Verkehr

Straßen

Die traditionelle Hauptverkehrsachse ist die von Heidelberg im Norden nach Wiesloch im Süden führende und einen Teil der Bergstraße bildende Hauptstraße. Bis zum Bau der Nußloch im Westen tangierenden Umgehungsstraße war sie Teil der Bundesstraße 3, nach der Abstufung ist sie die Landesstraße 594. Von ihr zweigen in der Ortsmitte drei weitere klassifizierte Straßen ab. Dies sind die Kreisstraßen K 4156 (Massengasse, über St. Ilgen nach Sandhausen), K 4157 (Sinsheimer Straße, über Maisbach und Ochsenbach nach Gauangelloch) und die K 4256 (Walldorfer Straße, nach Walldorf). Hinzu kommt die von Maisbach nach Schatthausen führende K 4158. Über Schnellstraßen zügig zu erreichende Anschlüsse an das Autobahnnetz bestehen bei Walldorf und Patrick-Henry-Village an die A5 sowie zwischen Rauenberg und Wiesloch an die A6. Durch Nußlochs Ortsmitte führt auch die historische „Bertha Benz Memorial Route“.

Öffentlicher Nahverkehr

Über einen langen Zeitraum war Nußloch an die Heidelberger Straßenbahn angebunden. Bereits am 23. Juli 1901 fand die feierliche Eröffnung der Strecke Heidelberg – Wiesloch statt.[88] Die Bahnlinie 8 startete zunächst unmittelbar südlich des Heidelberger Hauptbahnhofs, folgte dann der Rohrbacher Straße über den Stadtteil Rohrbach, vorbei am Zementwerk in Leimen. Nach einer Steigungsstrecke von 6,6 %, parallel zur alten Bundesstraße 3, erreichte sie Nußloch. Mit den Haltestellen Nußloch Kreuz, – Kirche, – Rathaus und – Friedhof führte die eingleisige Strecke mitten durch die Ortslage. Auf Höhe des alten Friedhofs bzw. später am Badischen Hof (heute: Apotheke) existierte eine Ausweiche, die noch heute im Straßenbild erkennbar ist. Das nebenstehende Foto zeigt den Triebwagen (TW 80) der HSB AG mit Beiwagen in der Hauptstrasse Nußloch, auf Höhe des ehemaligen Gasthauses „Zum Löwen“. Der abgebildete Verbandswagen-Typ wurde von 1949 bis 1952 von der Waggonfabrik Fuchs in Heidelberg gebaut.

Im Sommer 1973 erfolgte die Stilllegung des Streckenabschnitts Leimen – Wiesloch und das Ende der Straßenbahnlinie 8, das bis zum heutigen Tag immer wieder Anlass zu Diskussionen gibt. Vorausgegangen waren ein zunehmend gestiegenes Defizit der HSB, der als störend für den Individualverkehr empfundene Verlauf inmitten der Straße, sowie die Empfehlung des Ulmer Verkehrsplaners Karlheinz Schaechterle von 1970, die Heidelberger Straßenbahn auf ein Rumpfnetz zu reduzieren und sämltiche Überlandstrecken stillzulegen.[89][90] Stattdessen fuhren ab Juni 1973 Busse der HSB, zunächst ebenfalls als Linie 8, ab Januar 1974 als Linie 30. Außerdem wurde zwischen September 1970 und September 1971 die zwischen Sandhausen und Leimen verkehrende Linie 37 nach Nußloch verlängert.[91] Mehrfache Intentionen einer Reaktivierung scheiterten an der Finanzierung. Im Nahverkehrsplan des Rhein-Neckar-Kreises von 2017 wird sie als langfristiger Prüfauftrag geführt.[92] Zuletzt startete Ende 2021 der Landtagsabgeordnete Norbert Knopf eine entsprechende Initiative als Teil einer Ringstrecke weiter über Wiesloch, Walldorf und Sandhausen zur bestehenden Strecke nach Heidelberg-Kirchheim.[93]

Die heute in Nußloch verkehrenden Buslinien zählen zum Linienbündel Leimen. Es umfasst unter anderem die folgenden Linien:[94]

- 723 Leimen – Nußloch – Wiesloch

- 724 Schnellbus Wiesloch – Nußloch – Heidelberg (nur Berufsverkehr)

- 726 Schulbus zum Gymnasium Sandhausen

- 759 Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen an der S-Bahn Rhein-Neckar – Sandhausen-Ost – Nußloch

Betreiber ist der Busverkehr Rhein-Neckar, der bei der letzten Ausschreibung 2015 zum Zuge kam.[95] Die Gemeinde gehört zum Tarifgebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar.

Vereine

Musik

Zahlreiche musikalische Vereine bereichern das kulturelle Leben der Gemeinde Nußloch.

MGV 1867 Nußloch Männer- und Frauenchor e. V.

Der älteste Musikverein Nußlochs ist der MGV 1867 Nußloch e. V., der mittlerweile aus Frauen- und Männerchor sowie gemischtem Chor besteht und von Markus Zepp geleitet wird.

Musikverein Feuerwehrkapelle 1875 Nußloch e. V.

Zunächst als freie Kapelle gegründet, schloss sich das Ensemble 1891 der Freiwilligen Feuerwehr Nußloch an und nannte sich seitdem „Freiwillige Feuerwehrkapelle 1875 Nußloch“. 1987 erfolgte die Namensänderung zum heutigen Vereinsnamen. Als musikalischer Leiter steht seit 2017 Luca Rodrigues am Pult. Probetermin für die Gesamtkapelle ist jeweils Freitag 20 Uhr im Saal des Feuerwehrhauses.

Sängereinheit 1875 Nußloch e. V.

Unter dem Namen „Concordia Nußloch“ 1875 gegründet, spaltete sich vom noch jungen Ensemble bald der heute nicht mehr bestehende „Liederkranz“ ab. Der Name „Concordia“ wurde damals in „Sängereinheit“ eingedeutscht. Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war 1975 die Überreichung der „Zelterplakette“ durch den damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel im „Ernst Hohner Konzerthaus“ in Trossingen. Seit 1994 wird der Männerchor von Wolfgang Tropf geleitet.[96] Singstunden finden jeden Freitag um 19:30 Uhr in der Lindenschule Nußloch (Barlachstr. 35) statt.

Musikzug KC Nußloch

Als Abteilung des Karneval Clubs Nußloch 1960 e. V. (KCN) gegründet, weist der erfolgreiche Musikzug KC Nußloch ein dreigliedriges Ausbildungssystem auf, das vom A-B-C-Orchester über das Schülerorchester bis hin zum Hauptensemble reicht. Der Hauptverein steht unter der Leitung von Matthias Lange (Stand: März 2022).[97]

Kammerorchester Nußloch e. V.

Das Kammerorchester Nußloch wurde 1978 auf Initiative des Nußlocher Lehrers und Chorleiters Günter Eberhard gegründet und widmet sich fast ausschließlich dem klassischen Repertoire. Ehemalige Dirigenten waren u. a. Rudolf Kelber und Richard Geppert. Seit 2010 wird das Ensemble von Timo Jouko Herrmann geleitet.

Stimmbande Nußloch

Seit 1998 existiert das Vokalensemble Stimmbande als Chor des Eltern-Kind-Vereins Apfelbäumchen e. V., die Leitung des Chores hat Michael Leibfried.

Musikschule Nußloch e. V.

Die Musikschule Nußloch ist mit über 300 Schülern die größte Musikschule vor Ort. Sie liegt zentral bei den Nußlocher Schulen und bietet darüber hinaus auch Unterricht und Früherziehung in Nußlocher Kindergärten an. Weiterhin bestehen Kooperationen mit dem Förderverein der Schillerschule, dem Hort des Apfelbäumchens und dem Musikzug des KCN.[98]

Sport

SG Nußloch e. V.

Größter Verein Nußlochs ist die SG Nußloch 1887 Nußloch e. V. mit ihren sechs Abteilungen. Dazu gehören die Abteilungen Handball, Turnen, Tischtennis, Leichtathletik, Schwimmen und Judo. Die 1984 gegründete Abteilung Leichtathletik veranstaltet seit 1986 jährlich den Internationalen Volkslauf. Am 13. Januar 2020 hat die SG Nußloch Handball GmbH, als wirtschaftlicher Träger des Spielbetriebs der 1. Herren- und 1. Damenmannschaft, einen Antrag auf Insolvenz gestellt.[99] Am 12. Februar zog der Verein seine erste Herren-Mannschaft vom Spielbetrieb der 3. Liga Mitte zurück.[100]

Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein Nußloch e.V.

Der Reitverein Nußloch (RVN) in der Rudolf-Harbig-Straße veranstaltet seit 1999 alljährlich das Internationale Jugend-Dressurfestival Baden-Württemberg. 2007 war der RVN Ausrichter der FEI Dressur-Europameisterschaft Junioren und Junge Reiter. An sechs Tagen in der Woche bietet der Verein aktiven Mitgliedern den Schulbetrieb an. Eine Unterrichtseinheit entspricht etwa 45 Minuten, bzw. 20 Minuten an der Longe. Das Team setzt sich aus 7 Schulpferden und 2 Reitlehrern sowie weiteren, ehrenamtlich tätigen Reitlehrer zusammen.

Arbeits- und Reitpferde gehörten bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg zum Nußlocher Straßenbild. Im Hinterhof des Anwesens Hauptstraße 57 befand sich einst eine Hufschmiede.[101]

Radsportclub Nußloch e. V.

Der Verein organisiert zahlreiche Radtouren für Gruppen mit verschiedenen Ansprüchen (Fun-, Speed-, Mountainbike- und Rentnergruppe).[102]

Billardsport

Der Verein Billard-Sport-Freunde Kurpfalz/Nußloch 1984 e. V. entstand am 30. Juni 1998 durch Fusion des 1985 gegründeten 1. BC Wiesloch mit dem BSC Walldorf.

![Nebenbouler Nußloch e.V.[103]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Nebenbouler_Boulekugeln.jpg/220px-Nebenbouler_Boulekugeln.jpg)

Nebenbouler Nußloch e. V.

Im Jahr 2010 haben sich „Die Nebenbouler aus Nußloch e. V.“ gegründet. 2021 musste der Verein wegen baulicher Erweiterung des REWE–Markts den bisherigen Bouleplatz an der Walldorferstraße räumen. Durch die Gemeinde und mit Hilfe des Bauhofs wurde zwischenzeitlich ein vorläufiger, neuer Platz in der Carl–Metz Straße am Feuerwehrhaus einrichtet. Training und Spiel, finden dort montags und donnerstags ab 16 Uhr sowie am Wochenende nach Verabredung statt. Das anschließende gemütliche Beisammensitzen sei hier ebenfalls erwähnt. Gäste sind jederzeit herzlich willkommen!

Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Nußloch wurde am 1. November 1891 nach dem Brand der ortsansässigen Mälzerei und des Gasthauses „Zum Löwen“ gegründet. Heute besteht die Freiwillige Feuerwehr Nußloch aus ca. 50 aktiven Einsatzkräften, einer Altersmannschaft sowie einer Jugendfeuerwehr (10 bis 17 Jahre) und Bambinifeuerwehr (6 bis 10 Jahre). Zu der technischen Ausstattung gehören zwei Löschfahrzeuge, eine Drehleiter, ein Kommandantenfahrzeug, zwei Mannschaftstransportfahrzeuge sowie ein Logistik-Gerätewagen.

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

Nußloch hat die Ehrenbürgerwürde bislang siebenmal verliehen.

- August Ziegelmüller (1868–1953), Chorleiter und Kapellmeister des Musikvereins Feuerwehrkapelle Nußloch

- Ehrhart Schott (1879–1968), Generaldirektor der Portland-Zementwerke Heidelberg

- Karl Gehrig (1894–1981), Landwirtschaftsschulrat, Heimatforscher, Ortschronist und Verfasser des Nußlocher Heimatlieds.

- Max Berk (1907–1993), Gründer der Unternehmensgruppe Betty-Barclay

- Hans Feil (1923–2004), von 1961 bis 1986 Bürgermeister von Nußloch

- Paul Hügle (1924–2015), war mehr als drei Jahrzehnte Gemeinderat für die CDU und 17 Jahre erster stellvertretender Bürgermeister

- Gerhard Rensch (1933–2017), war mehr als drei Jahrzehnte Gemeinderat für die FDP/FWV später FDP/BfN und engagierte sich außerordentlich für Kultur, Sport und das Vereinsleben.

Söhne der Gemeinde

- Johannes Bach (1791–nach 1849), Jurist und Kommunalpolitiker

- Karl Freund (1882–1943), Kunsthistoriker

- Franz Fehringer (1910–1988), Tenor

- Ernst Ditton (1912–1977), Landrat im Landkreis Mosbach 1954–1972

- Willi Heckmann (* 1952), Ringer

- Martin Hoffmann (* 1959), Medienmanager

- Markus Münch (* 1972), Fußballspieler

Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben

- Johann Adam Müller (* 27. März 1769 in Meckesheim; † 9. Dezember 1832 in Maisbach), der „Bauernprophet“

- Carl Eichhorn (1810–1890), Theologe und Gründer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Baden

- Clapeko van der Heide (* 1940), Bildender Künstler[104]

- Dieter Degreif (* 17. Juli 1937), Gründer und Organisator der Nußlocher Theaterfahrten. 1995 Verleihung der Verdienstmedaille der Gemeinde Nußloch in Gold.

- Ulf Hoelscher (* 1942), Violinist

- Wolfgang Schneider (* 17.11.1947), Kommunalpolitiker, herausragende Leistungen im kulturellen Bereich. 2022 Verleihung der Verdienstmedaille der Gemeinde Nußloch in Gold.

- Georg Geierhaas (27.9.1864 – 12.2.1957), Verwaltungsbeamter im militärischen Sanitätsdienst[105]

Quellen

Literatur

- Fritz R. Bassauer (1968): Der Wein- und Obstbau an der Bergstraße. Seine wirtschafts- und kulturgeschichtliche Bedeutung. In: Badische Heimat. 48. Freiburg i.Br., S. 340–345.

- S.N. Friedland (2019): Nußloch: Ein Weg durch Eiszeitstaub und Vulkanasche – die „Weiße Hohle“ bei Nußloch. In: Wanderungen in die Erdgeschichte, Bd. 38, W. Rosendahl, T. Huth, M. Geyer, A. Megerle und B. Junker (Hrsg.), S. 141–142.

- Karl Gehrig (1926): Maisbach und sein Prophet (Johann Adam Müller). In: Die Pyramide. Wochenschrift zum Karlsruher Tagblatt, 15. Jg., Nr. 45, S. 211–213.

- Ludwig H. Hildebrandt (1995): Der Erzbergbau bei Wiesloch im 15. Jh. bis zum Dreißigjährigen Krieg. In: Kraichgau, Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung Bd. 14, S. 19–37.

- Nußloch: ein Heimatbuch; Texte, Bilder und Dokumente (Hrsg. vom Bürgermeisteramt Nußloch. Red. Bearb.: Josef von Golitschek) 1966.

- Nußlocher Heimatbuch: Eine Fortschreibung (Hrsg. vom Bürgermeisteramt Nußloch. Red. Bearb.: Rouven Röser und Wolfgang Schneider) 2019.

- Nußloch – Wie wir es kennen und lieben.(Hrsg. vom Bürgermeisteramt Nußloch, Red. Heinrich Schmidt). Nußloch 1984

- Staatl. Archivverwaltung Baden-Württemberg in Verbindung mit d. Städten u. d. Landkreisen Heidelberg u. Mannheim (Hrsg.): Die Stadt- und die Landkreise Heidelberg und Mannheim: Amtliche Kreisbeschreibung.

- Band 1: Allgemeiner Teil. Karlsruhe 1966.

- Band 2: Die Stadt Heidelberg und die Gemeinden des Landkreises Heidelberg. Karlsruhe 1968.

- Karl, Pfaff: Heidelberg und Umgebung. Verlag Brigitte Guderjahn, Heidelberg 1995, ISBN 3-924973-26-1. Nachdruck der 3. umgearbeiteten Auflage von 1910.

- Regesten der Markgrafen von Baden und Hachberg, 1214–1400. Badische Historische Commission (Hrsg.) unter Leitung von Eduard Winkelmann. Verlag der Wagner´schen Universitätsbuchhandlung, Innsbruck, 1894.

Einzelnachweise

- Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2021 (CSV-Datei) (Hilfe dazu).

- Nußloch-Altgemeinde leo.bw leo-bw.de, abgerufen am 16. Januar 2022.

- Naturraum Kraichgau leo.bw leo-bw.de, abgerufen am 16. Januar 2022.

- Dieter Hassler: Tausend Jahre Mühe und kein Ende. Die Geschichte des Bachbaus in Kraichgau, Hardt und Bruhrain. In: Dieter Hassler (Hrsg.): Wässerwiesen: Geschichte, Technik und Ökologie der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau, Hardt und Bruhrain. Verlag regionalkultur, Ubstadt-Weiher 1995.

- Andreas Wolf (2000): Naturschutzgebiet Nußlocher Wiesen. In: Die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. S. 564–566, Thorbecke Verlag, Stuttgart.

- Jochen Hölzinger (1981): Die Vögel Baden-Württembergs( Avifauna Baden-Württemberg) Band 1: Gefährdung und Schutz. Teil 2: Artenschutzprogramm Baden-Württemberg. Ulmer Verlag, Stuttgart

- Rote Liste Brutvögel Baden-Württemberg, Stand: 2019

- Joachim Weber (1991): Tongrube "Dammstücker" und "Nußlocher Wiesen". - Ein geplantes Naturschutzgebiet am Nordrand des Kraichgaus. In: Kraichgau, Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung Bd. 12, S. 21 ff.

- Flurkarte 1:25 000 v. 1878 deutschefotothek.de, abgerufen am 5. Mai 2022

- Kommunale Wohnungs- und Grundstücks- GmbH Nußloch kwgn.de, abgerufen am 7. Juni 2022

- LUBW Kartendienst www2.lubw.baden-wuerttemberg.de, abgerufen am 9. Mai 2022

- KWGN kwgn.de, abgerufen am 30. Januar 2020.

- RNZ rnz.de, abgerufen am 30. Januar 2022.

- Leitbild klimastabiler, naturnaher Wald, Gde. Nußloch nussloch.de, abgerufen am 11. November 2021.

- Dieter Hassler und Reinhard Wolf (Hrsg.): Hohlwege - Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau - ein gemeinsames Projekt der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe und des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg. Verlag regionalkultur, Ubstadt-Weiher 1993, ISBN 3-929366-02-9.

- Ludwig H. Hildebrandt (1995): Der Erzbergbau bei Wiesloch im 15. Jh. bis zum Dreißigjährigen Krieg. In: Kraichgau, Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung Bd. 14, S. 29

- Manfred Schöttle: Geologische Naturdenkmale im Regierungsbezirk Karlsruhe. Eine Zusammenstellung geschützter und schutzwürdiger geologischer Objekte. In: Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad. Württ. Band 38, 1984, S. 84, Karlsruhe.

- Wikiloc Wander Routen in Deutschland, abgerufen am 10. August 2022

- Wüstung Grauenbrunnen, leo.bw leo-bw.de, abgerufen am 16. Januar 2022.

- Das Land Baden-Württemberg. Amtliche Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden. Band V: Regierungsbezirk Karlsruhe Kohlhammer, Stuttgart 1976, ISBN 3-17-002542-2, S. 387–388.

- L. H. Hildebrandt (Hrsg.): Archäologie und Wüstungsforschung im Kraichgau. Heimatverein Kraichgau, Sonderveröffentlichung 18 (1997), S. 69–75, Verlag regionalkultur.

- Hexe vum Grobrunn e.V. hexe-vum-grobrunn.de, abgerufen am 16. Januar 2022.

- Wüstung "Im abgebrannten Dorf" leo.bw leo-bw.de, abgerufen am 13. Februar 2022.

- Steckbrief HRB Leimbach bei der LUBW (Abgerufen am 18. Oktober 2021).

- Regierungspräsidium Karlsruhe: Maßnahme 1 – Hochwasserrückhaltebecken Leimbach bei Nußloch. abgerufen am 18. Oktober 2021.

- Johann Goswin Widder: Versuch einer vollständigen geographisch-historischen Beschreibung der kurfürstl. Pfalz am Rheine. Theil 1, Das Oberamt Heidelberg, S. 178 ff, Frankfurt und Leipzig 1786.

- Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 53 , abgerufen am 30. Juni 2022

- Erzwäsche Nußloch, leo.bw leo-bw.de, abgerufen am 11. November 2021.

- Fischweiher Nußloch, leo.bw leo-bw.de, abgerufen am 8. März 2022.

- Ziegenkäsehof Nußloch ziegenkaesehof.de, abgerufen am 1. Februar 2022.

- Minst, Karl Josef [Übers.]: Lorscher Codex (Band 2), Urkunde 789, 31. Dezember 766 – Reg. 102. In: Heidelberger historische Bestände – digital. Universitätsbibliothek Heidelberg, S. 291, abgerufen am 10. Februar 2016.

- Johann Goswin Widder: Versuch einer vollständigen Geographisch-Historischen Beschreibung der Kurfürstlichen Pfalz am Rheine, Band 1 (1786), S. 172 ff.

- R. Thomann: Schicksal einer Landschaft - ein Lesebuch zur Geschichte des Kraichgaus und seiner Orte. Verlag regionalkultur, Upstadt-Weiher 1995.

- Der Pfaltz am Rhein Staat-, Land-, Staedt- und Geschicht-Spiegel, S. 38.

- Konstantin Huber (2002): Schweizer Einwanderer zwischen Rhein, Neckar, Enz und Pfinz 1648-1740. Kraichgau, Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung Bd. 17, 283–298.

- Johann Goswin Widder: Versuch einer vollständigen Geographisch-Historischen Beschreibung der Kurfürstlichen Pfalz am Rheine, Band 1 (1786), S. 173.

- Ludwig H. Hildebrandt (1995): Der Erzbergbau bei Wiesloch im 15. Jh. bis zum Dreißigjährigen Krieg. In: Kraichgau, Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung Bd. 14, S. 19–37.

- Christoph Bartels und Lothar Klappauf (2012): Das Mittelalter. In: Klaus Tenfelde; Stefan Berger; Hans Christoph Seidel (Hrsg.): Geschichte des deutschen Bergbaus, Aschendorff Verlag, Münster, S. 136 ff.

- Ludwig H. Hildebrandt (1997): In: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Schwermetallbelastungen durch den historischen Bergbau im Raum Wiesloch. Engelhardt & Bauer, Karlsruhe (PDF-Datei; 8,71 MB)

- Georg Agricola: De re metallica libri XII. - Vom Bergkwerck 12 Bände (ins Deutsche übersetzt durch den Basler Arzt und Professor Philippus Bechius/Philipp Beck), Basel 1557 (Faksimile-Druck mit Kommentarband von Hans Prescher), VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1985, ISBN 3-527-17535-0.

- Badische Landesbibliothek statistik-bw.de, abgerufen am 7. Februar 2022.

- Drygalski, verh. Derwein auf leo.bw leo-bw.de, abgerufen am 22. März 2022.

- Institut für Germanistik der Universität Innsbruck: Projekt Historischer Roman. Datenbankeintrag

- Karl Gehrig (1926): Maisbach und sein Prophet (Johann Adam Müller). In: Die Pyramide. Wochenschrift zum Karlsruher Tagblatt, 15. Jg., Nr. 45, S. 211–213.

- Krischel, S. (2003): Blauer Dunst am Rhein - von Tabak und Zigarren in Baden. Momente 3/4, Beilage Staatsanzeiger Baden-Württemberg, S. 60–61.