world.wikisort.org - France

Villebéon est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.

| Villebéon | |

La mairie. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Île-de-France |

| Département | Seine-et-Marne |

| Arrondissement | Fontainebleau |

| Intercommunalité | Communauté de communes Gâtinais-Val de Loing |

| Maire Mandat |

Francis Ple 2020-2026 |

| Code postal | 77710 |

| Code commune | 77500 |

| Démographie | |

| Gentilé | Villebéonnais |

| Population municipale |

468 hab. (2019 |

| Densité | 28 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 12′ 33″ nord, 2° 56′ 27″ est |

| Altitude | Min. 103 m Max. 152 m |

| Superficie | 16,45 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Nemours |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Localisation

La commune de Villebéon se situe au sud du département de Seine-et-Marne, près de la limite avec le département bourguignon de l'Yonne. Le village se situe à environ 20 kilomètres par la route départementale 225 à l'est de Nemours et environ 24 km à l'ouest de Sens.

Communes limitrophes

|

Lorrez-le-Bocage-Préaux | Vaux-sur-Lunain |  | |

| N | ||||

| O Villebéon E | ||||

| S | ||||

| Égreville | Jouy (Yonne) |

Géologie et relief

La commune est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une sismicité très faible[1]. L'altitude varie de 103 mètres à 152 mètres pour le point le plus haut, le centre du bourg se situant à environ 145 mètres d'altitude (mairie)[2].

Hydrographie

La commune n’est traversée par aucun cours d'eau[3].

Climat

| Paramètres climatiques pour la commune sur la période 1971-2000 | |

|

La commune bénéficie d’un « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats en France définie en 2010. Ce type affecte l’ensemble du Bassin parisien avec une extension vers le sud, dont la totalité des communes de Seine-et-Marne[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir cette typologie comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[5]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-contre[4]. Avec le changement climatique, ces variables ont pu depuis évoluer. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales[6]. Cette évolution peut être constatée sur la station météorologique historique de Météo-France la plus proche, Melun - Villaroche, qui se trouve à 48 km à vol d'oiseau[7], où la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour 1981-2010[8] à 11,6 °C pour 1991-2020[9].

Milieux naturels et biodiversité

Aucun espace naturel présentant un intérêt patrimonial n'est recensé sur la commune dans l'inventaire national du patrimoine naturel[10],[11],[12].

Urbanisme

Typologie

Villebéon est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2],[13],[14],[15].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire regroupe 1 929 communes[16],[17].

Lieux-dits et écarts

La commune compte 113 lieux-dits administratifs[Note 4] répertoriés consultables ici[18] dont Passy au sud-ouest de Villebéon, Vauredennes au sud-est, et les Granges.

.

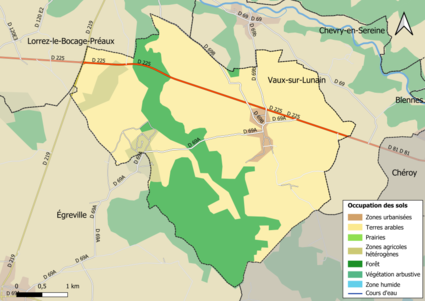

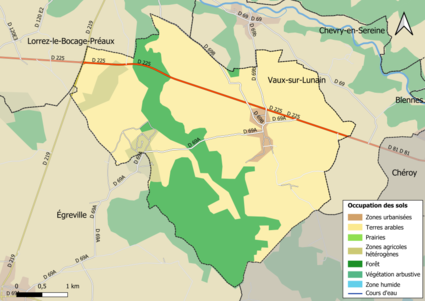

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (69,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (70,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (67,1%), forêts (27,6%), zones urbanisées (2,9%), zones agricoles hétérogènes (2,4 %)[19].

Parallèlement, L'Institut Paris Région, agence d'urbanisme de la région Île-de-France, a mis en place un inventaire numérique de l'occupation du sol de l'Île-de-France, dénommé le MOS (Mode d'occupation du sol), actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982. Réalisé à partir de photos aériennes, le Mos distingue les espaces naturels, agricoles et forestiers mais aussi les espaces urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités économiques, etc.) selon une classification pouvant aller jusqu'à 81 postes, différente de celle de Corine Land Cover[20],[21],[Carte 1]. L'Institut met également à disposition des outils permettant de visualiser par photo aérienne l'évolution de l'occupation des sols de la commune entre 1949 et 2018[Carte 2].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Planification

La loi SRU du a incité les communes à se regrouper au sein d’un établissement public, pour déterminer les partis d’aménagement de l’espace au sein d’un SCoT, un document d’orientation stratégique des politiques publiques à une grande échelle et à un horizon de 20 ans et s'imposant aux documents d'urbanisme locaux, les PLU (Plan local d'urbanisme). La commune est dans le territoire du SCOT Nemours Gâtinais, approuvé le et porté par le syndicat mixte d’études et de programmation (SMEP) Nemours-Gâtinais[22].

La commune, en 2019, avait engagé l'élaboration d'un plan local d'urbanisme[23].

Logement

En 2016, le nombre total de logements dans la commune était de 239 dont 100 % de maisons.

Parmi ces logements, 73,6 % étaient des résidences principales, 19,3 % des résidences secondaires et 7,1 % des logements vacants.

La part des ménages fiscaux propriétaires de leur résidence principale s'élevait à 91,4 % contre 6,3 % de locataires et 2,3 % logés gratuitement[24].

Voies de communication et transports

Voies de communication

Transports

La commune est desservie par la ligne d’autocars No 19 (Blennes – Égreville) du réseau de cars Transdev[25].

Toponymie

"Béon" serait le nom d'un seigneur du lieu, à la chevelure brune, venant de « bai » (désignant à la fois la couleur des cheveux et celle de la robe des chevaux).

Histoire

Le 1er seigneur notable de Villebéon fut Gauthier de Villebéon et La Chapelle, marié vers 1150 avec Aveline de Château-Landon, dame de Nemours[26],[27]. Gautier Ier, né vers 1125 et † en 1205, était issu des Le Riche, seigneurs de Beaumont-en-Gâtinais, Villemomble, La Chapelle et Tournanfuye[28], et il avait probablement pour frère l'archevêque Étienne, † 1173, et de Josselin III/Adam Ier de Beaumont, père d'Adam II de Beaumont ; probable fils de Josselin II Le Riche de Beaumont et de Hesceline Haran, il participa à la Deuxième croisade, fut Grand-chambellan et homme de confiance des rois Louis VII et Philippe Auguste ; il fut seigneur de Nemours du chef de sa femme Aveline, et le vrai fondateur de cette ville où il éleva le château.

Quant à la seigneurie de Villebéon, lui arriva-t-elle aussi par sa femme Aveline, Villebéon étant proche de Nemours, à une dizaine de km au sud-est ? En fait il semble que c'est plutôt par sa mère, probablement Hesceline Haran du Bignon, que Gauthier tenait Villebéon. Le territoire de Villebéon se divisait alors en deux fiefs. Le premier, du côté du hameau du Pacy, faisait partie de l'archevêché de Sens. En 1171 l'ermite Foubert y fonda une chapelle, devenue depuis une grange, et dont les desservants furent à l'origine de la création du couvent du Jard près de Melun. Le deuxième fief incluait le village de Villebéon, le hameau des Granges et le bois de Villeniard. Il fut apporté en dot par Garcile, peut-être une fille du seigneur de Chevry (Chevry, Chevry ?), à Gautier (Haran) du Bignon qui vivait en 1120. Ce couple eut deux fils, Hugues et Orson qui se partagèrent les seigneuries de Bignon et de Villebéon en partie ; et une fille, ladite Hesceline donc, qui aurait hérité de la majeure partie du fief de sa mère et qui fut probablement la mère dudit Gautier de Villebéon (en tant que fils cadet il aurait été prénommé comme son grand-père maternel ; son frère aîné serait Adam Ier/Josselin III de Beaumont-du-Gâtinais comme on l'a dit plus haut). En Gautier de Villebéon fonda un autel dans l'ermitage de Pacy avant le départ de son fils aîné Philippe pour la croisade.

Le Grand-chambellan Gauthier donna cette terre en héritage à son fils cadet Gauthier II le Jeune (aussi Grand-chambellan, gratifié par le roi Philippe des fiefs normands d'Heuqueville et Fontaine-Guérard ; † vers 1220 croisé en Syrie, époux d'Elisabeth/Isabelle de Mondreville : Mondreville ? ; → Son frère aîné Philippe Ier de Villebéon-Nemours continua les sires de Nemours : voir à cet article les autres membres de la fratrie de Philippe et Gautier), d'où la suite des sires de Villebéon[29],[30], La Chapelle et Tournanfuye.

- Gautier II le Jeune légua ses biens à son fils Adam Ier (vers 1185-1235 ; aussi Grand-chambellan : cette fonction semblait devenue pratiquement héréditaire chez les Villebéon, qui reçurent alors le surnom le Chambellan, ou la Chambellane pour les femmes ; aussi seigneur de Bagnaux : Bagneaux-sur-Loing ou plutôt Bagneaux à Ozouer-le-Repos ?, mais la famille aura aussi Bagneux-la-Fosse au comté de Tonnerre, aux marges de la Bourgogne et de la Champagne : à moins qu'il s'agisse d'un seul fief, auquel cas c'est Bagneux-la-Fosse, avéré dans les possessions des descendants Dreux-Beu (voir plus bas le mariage d'Isabelle fille d'Adam II de Villebéon) < Robert III puis < Hellenvilliers d'Avrilly ; Adam Ier a un frère : → Mathieu (Ier) dit le Chambellan, co-seigneur de Villebon, aussi † vers 1220 en Syrie avec son père Gautier II). Adam épousa 1° 1205 Isabelle, † 1214, fille de Guillaume III de Tancarville, puis 2° 1215 Elisabeth, † 1254, fille de Mathieu de Montmaur, d'où :

- du 2e lit : - Mathieu II, † 1270, x 1° Philipotte, d'où Mathieu III, † vers 1292/1300, qui épouse Isabelle, fille du Grand-chambellan Pierre de La Broce (À sa mort en 1270, Matthieu II était endetté. Matthieu III, son fils, dut vendre sa part de la seigneurie à son cousin Gautier IV), et - Adam III, † 1274 (il est plausible qu'il ait eu une descendance menant aux sires de Beaubourg : Marie dame de Beaubourg et Clotomont, fille de Nicolas Braque, épouse en effet avec postérité Pierre de Villebéon, descendant probable d'Adam III[31]) ;

- du 1er lit : - Gautier III (1206-vers 1240 ; x 1228 Alix, † 1245, fille d'Hervé II de Vierzon, remariée vers 1243 à Gérard III de Picquigny vidame d'Amiens) ; - Pierre (Grand-chambellan, sire de Bagnaux, † 1271 à Tunis lors de la Croisade) ; - Adam II (vers 1207-1264 ; seigneur du Mesnil-Aubry et/ou du Mesnil-Amelot ; x vers 1240/1245 Alix, sans doute fille d'Anseau IV de Garlande de La Houssaye de Tournan) ; - Isabelle la Chambellane († 1265 ; dame de La Chapelle et de Bagnaux au comté de Tonnerre, x Mathieu de Montmirail qui † en 1262 sans postérité) ; - Marguerite/Helvide († 1274 ; x Jean Britaut de Nangis, † 1278, Grand-panetier, connétable de Sicile pour le roi Charles : Postérité). Postérité de Gautier III et Adam II :

- Gautier III et Alix de Vierzon ont un fils : Gautier IV, † vers 1290, sire de Villebéon, Tournanfuye, Heuqueville, Fontaine-Guérard, x 1255 Eléonore, fille d'Adam III de Melun et Comtesse de Sancerre, d'où : - Marguerite, dame de Villebéon et Tournanfuye ci-dessous, et - Eléonore de Villebéon, dame d'Heuqueville et Fontaine-Guérard, x 1275 Aubert V d'Hangest de Genlis : Postérité

- Adam II et Alix de Garlande ont une fille, Isabelle de Villebéon (1240-av. 1282), qui transmet La Chapelle, Bagnaux au comté de Tonnerre (et l'autre Bagnaux, en Seine-et-Marne ?) à son mari, épousé vers 1262, le Capétien Robert de Dreux vicomte de Beu, † 1265 : Postérité, Henri IV, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis ou Louis XV en descendent ; veuve, Isabelle se remarie peut-être avec Renaud Ier de Dargies, † 1269.

Marguerite de Villebéon épousa Thibaud de Bommiers sire de Blaison, Mirebeau et Montfaucon, qui reçut les terres de Villebéon et Tournanfuye en dot[32]. Leurs filles furent Marguerite (x Jean V de Pierrepont, comte de Roucy) et Mahaut/Mathilde de Bommiers/de Beaumetz (x Guillaume VII Crespin du Bec). Marguerite dut recevoir la terre de Villebéon, puisqu'on la trouve ensuite aux mains du comte Simon de Roucy, † 1392, puis de son neveu le connétable Louis de Sancerre (vers 1342-1402 ; sa mère était Béatrice de Roucy, fille de Jean V et Marguerite de Bommiers, et sœur du comte Simon).

Villebéon est ensuite détenue aux XVe et XVIe siècles par la famille Amer de Palley, de Pleignes et Fromonville[33],[34] : Pierre Ier Amer, fl. 1449, † 1484, auditeur et correcteur à la Chambre des Comptes, en fit l'acquisition en 1467, et dans des documents de juin et , Pierre et Simon Amer portent le titre de seigneur de Villebéon[35]. Jacques de Pomereu, secrétaire des Finances, obtient le fief (par acquisition ou bien par un lien familial, par exemple en épousant une des filles de Pierre III Amer, Marie ou Madeleine Amer ?) puis le vend en 1617 au maréchal Louis de La Châtre, sire d'Egreville.

Désormais liées jusqu'à la Révolution, Egreville et Villebéon passent ensuite aux descendants du maréchal, dont la fille Louise-Henriette de La Châtre épouse Claude Pot de Rhodes (1617–1642) : Antoine-Philibert de La Tour marquis de Torcy (vers 1648-1721), époux de Marie-Elisabeth de L'Hospital (petite-fille paternelle du maréchal de Vitry et petite-fille maternelle de Claude Pot et Louise-Henriette de La Châtre), en rend l'aveu féodal (en fait l'hommage) en 1715[36] ; veuf sans enfant, il se remarie avec Anne-Marie-Geneviève Rouault de Gamaches (1685-1727 ; curieusement, tant Anne-Marie-Geneviève qu'Antoine-Philibert et que Marie-Elisabeth descendaient du maréchal Rouault de Gamaches), dont la famille va garder Egreville et Villebéon. Anne-Marie-Geneviève[37] transmet à son frère Joachim Rouault de Gamaches (1786-1751), père de Nicolas-Aloph-Félicité, lui-même marié en 1763 à Justine-Josèphe Boucot de Dormans (1736-1793). Veuve héritière, cette dernière aborde la Révolution comme dernière dame d'Egreville et de Villebéon[38] (Postérité de son 1er mariage en 1751 avec Antoine-Paul-Joseph Feydeau de Brou, né en 1731, fils de Paul-Esprit).

Politique et administration

| Date d'élection | Identité | Qualité |

|---|---|---|

| Les données antérieures à 2001 ne sont pas encore connues. | ||

| mars 2001 | Nicole Couturier | Retraitée |

| mars 2008 | Sylvain Guilhaumon | |

| Christophe Ponsot. | Contrôleur des Finances Publiques | |

Équipements et services

Eau et assainissement

L’organisation de la distribution de l’eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales relève des communes. La loi NOTRe de 2015 a accru le rôle des EPCI à fiscalité propre en leur transférant cette compétence. Ce transfert devait en principe être effectif au , mais la loi Ferrand-Fesneau du a introduit la possibilité d’un report de ce transfert au [39],[40].

Assainissement des eaux usées

En 2020, la commune de Villebéon ne dispose pas d'assainissement collectif[41],[42].

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel[43]. La commune assure le service public d'assainissement non collectif (SPANC), qui a pour mission de vérifier la bonne exécution des travaux de réalisation et de réhabilitation, ainsi que le bon fonctionnement et l’entretien des installations[41],[44].

Eau potable

En 2020, l'alimentation en eau potable est assurée par la commune qui gère le service en régie[41],[45],[46].

Les nappes de Beauce et du Champigny sont classées en zone de répartition des eaux (ZRE), signifiant un déséquilibre entre les besoins en eau et la ressource disponible. Le changement climatique est susceptible d’aggraver ce déséquilibre. Ainsi afin de renforcer la garantie d’une distribution d’une eau de qualité en permanence sur le territoire du département, le troisième Plan départemental de l’eau signé, le , contient un plan d’actions afin d’assurer avec priorisation la sécurisation de l’alimentation en eau potable des Seine-et-Marnais. À cette fin a été préparé et publié en décembre 2020 un schéma départemental d’alimentation en eau potable de secours dans lequel huit secteurs prioritaires sont définis. La commune fait partie du secteur Bocage[47].

Population et société

Démographie

Les habitants sont appelés les Villebéonnais[48].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[49]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[50].

En 2019, la commune comptait 468 habitants[Note 5], en diminution de 1,06 % par rapport à 2013 (Seine-et-Marne : +4,1 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

Villebéon dispose d’une école primaire, située 1 rue de l'Église. Cet établissement public, inscrit sous le code UAI (Unité administrative immatriculée) : 0770512N, comprend 66 élèves (chiffre du Ministère de l'Éducation nationale)[53].

Il ne dispose pas d’un restaurant scolaire.

La commune dépend de l'Académie de Créteil ; pour le calendrier des vacances scolaires, Villebéon est en zone C.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2017, le nombre de ménages fiscaux de la commune était de 188, représentant 488 personnes et la médiane du revenu disponible par unité de consommation de 22 020 euros[54].

Emploi

En 2017, le nombre total d’emplois dans la zone était de 49, occupant 183 actifs résidants.

Le taux d'activité de la population (actifs ayant un emploi) âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 66 % contre un taux de chômage de 8,6 %.

Les 25,4 % d’inactifs se répartissent de la façon suivante : 10,5 % d’étudiants et stagiaires non rémunérés, 6,7 % de retraités ou préretraités et 8,2 % pour les autres inactifs[55].

Entreprises et commerces

En 2015, le nombre d'établissements actifs était de 49 dont 9 dans l'agriculture-sylviculture-pêche, 4 dans l’industrie, 6 dans la construction, 25 dans le commerce-transports-services divers et 5 étaient relatifs au secteur administratif[56].

Ces établissements ont pourvu 34 postes salariés.

Agriculture

Villebéon est dans la petite région agricole dénommée la « Bocage gâtinais », à l'extrême sud du département[Carte 3]. En 2010, l'orientation technico-économique[Note 6] de l'agriculture sur la commune est la culture de céréales et d'oléoprotéagineux (COP)[57].

Si la productivité agricole de la Seine-et-Marne se situe dans le peloton de tête des départements français, le département enregistre un double phénomène de disparition des terres cultivables (près de 2 000 ha par an dans les années 1980, moins dans les années 2000) et de réduction d'environ 30 % du nombre d'agriculteurs dans les années 2010[58]. Cette tendance se retrouve au niveau de la commune où le nombre d’exploitations est passé de 11 en 1988 à 7 en 2010. Parallèlement, la taille de ces exploitations augmente, passant de 63 ha en 1988 à 116 ha en 2010[57]. Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des exploitations agricoles de Villebéon, observées sur une période de 22 ans :

| 1988 | 2000 | 2010 | |

|---|---|---|---|

| Dimension économique[57],[Note 7] | |||

| Nombre d’exploitations (u) | 11 | 10 | 7 |

| Travail (UTA) | 17 | 8 | 8 |

| Surface agricole utilisée (ha) | 697 | 702 | 811 |

| Cultures[59] | |||

| Terres labourables (ha) | 688 | 693 | 804 |

| Céréales (ha) | 516 | 450 | 513 |

| dont blé tendre (ha) | 341 | 329 | 343 |

| dont maïs-grain et maïs-semence (ha) | 59 | s | 27 |

| Tournesol (ha) | 62 | 47 | 10 |

| Colza et navette (ha) | 47 | 71 | 188 |

| Élevage[57] | |||

| Cheptel (UGBTA[Note 8]) | 43 | 11 | 17 |

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Chapelle Saint-Laurent de Passy du XIIe siècle 48° 12′ 22″ N, 2° 54′ 43″ E

Personnalités liées à la commune

- Francis Claude (1905-1989), acteur, scénariste, parolier et directeur artistique, mort dans la commune où il possédait une maison.

Voir aussi

Bibliographie

- Auguste Moutié, "Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame-de-la-Roche"

Articles connexes

- Liste des communes de Seine-et-Marne

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations, un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- L'orientation technico-économique d'une exploitation est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- L'indicateur s signifie que la donnée n'est pas diffusée par respect du secret statistique.

- L'Unité gros bétail alimentation totale (UGBTA) est une unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA).

- Cartes

- « Villebéon - Occupation simplifiée 2017 », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Évolution de l'occupation des sols de la commune vue par photo aérienne (1949-2018) », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- [PDF]« Carte des petites régions agricoles en Seine-et-Marne. », sur driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

- « Plan séisme consulté le 19 octobre 2020 ».

- « Villebéon » sur Géoportail. Carte IGN classique.

- Site SIGES - Seine-Normandie consulté le 4 juillet 2018

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le ).

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Orthodromie entre Villebéon et Melun-Villaroche », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Melun - Villaroche - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Melun - Villaroche - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Villebéon », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Villebéon », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune de Villebéon », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb (consulté en ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Mode d'occupation du sol de l'Île-de-France », sur www.institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Nomenclature du MOS en 11 postes », sur www.iau-idf.fr (consulté le ).

- « Le SCOT Nemours Gâtinais - Historique de l'élaboration », sur smep-nemours-gatinais.fr (consulté le ).

- « Etat d'avancement des documents d'urbanisme locaux au 01/11/2019 », sur /www.seine-et-marne.gouv.fr (consulté le ).

- Statistiques officielles de l'Insee.

- Transdev, ligne 19

- « Seigneurs de Nemours », sur MedLands.

- « Seigneurs de Nemours », sur Racines & Histoire.

- « Seigneurs de Beaumont-du-Gâtinais, p. 3 », sur Racines & Histoire.

- « Seigneurs de Villebéon », sur MedLands.

- « Seigneurs de Villemomble et Villebéon », sur Racines & Histoire.

- « Adam III de Villebéon », sur Geneanet Pierfit.

- Un diplôme inédit de Philippe-Auguste - Acte de partage des biens du chambellan Gautier fondateur de Nemours. Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais, 1906.

- « Villebéon, p. 479-480 », sur Histoire du département de Seine-et-Marne, t. II, par le Dr Félix Pascal, 1836.

- « Les Amer de Fromonville, p. 211-248, tableau généalogique p. 216/217, par Emile-Louis Richemond », sur Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais, t; XXII, 1904.

- « Bertrand de Toujouse, compagnon de Jeanne d'Arc : Pièces justificatives, 1540, p. 235 et 236 », sur Annales de la Société historique & archéologique du Gâtinais, t. XLI, 1933.

- « Fiefs, aveux et dénombrements, p. 310 », sur Inventaire-Sommaire des Archives départementales du Loiret antérieures à 1790, t. Ier, par François Maupré et Jules Doinel, 1878.

- « Claude-Jean-Baptiste-Hyacinthe Rouault de Gamaches (1652-1736) et sa descendance », sur Geneanet Pierfit.

- « Titres de famille : Justine-Joseph Boucot dame d'Egreville et Villebéon, p. 29 », sur Inventaire-Sommaire des Archives départementales de Seine-et-Marne antérieures à 1790, série C, t. Ier, par Côme Lemaire, 1863.

- « Le service public local de l’eau potable et de l’assainissement. », sur https://www.vie-publique.fr/, (consulté le ).

- « Seine-et-Marne - Assainissement collectif », sur eau.seine-et-marne.fr (consulté le ).

- « Commune de Villebéon - organisation des services d'eau et d'assainissement », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Fonctionnement des services d'assainissement collectif de Seine-et-Marne - carte arrêtée en février 2020 », sur eau.seine-et-marne.fr (consulté le ).

- « Tout savoir sur l’assainissement non collectif », sur le portail ministériel de l'assainissement non collectif (consulté le ).

- « Le SMAAEP de Crécy_Boutigny et Environs - Services en propre », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Villebéon - Communes adhérentes et compétences », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Villebéon - Services et indicateurs », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Schéma départemental d’alimentation en eau potable de secours de Seine-et-Marne », sur www.seine-et-marne.fr, (consulté le ).

- http://www.habitants.fr/habitants_villebeon_77500.html

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Site écoles primaires consulté le 19 octobre 2020

- Statistiques officielles de l'Insee, section « Revenus et pauvreté des ménages », consulté le 19 octobre 2020

- Statistiques officielles de l'Insee, section « Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2017 », consulté le 19 octobre 2020

- Statistiques officielles de l'Insee, section « Caractéristiques des établissements en 2015 », consulté le 19 octobre 2020

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Villebéon. », sur http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/ (consulté le ).

- « L'agriculture en Seine-et-Marne », sur www.seine-et-marne.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Villebéon. », sur le site « Agreste » du service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. (consulté le ).

- Portail de Seine-et-Marne

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Villebéon

Villebéon ist eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Fontainebleau und zum Kanton Nemours (bis 2015: Kanton Lorrez-le-Bocage-Préaux). Die Bewohner nennen sich die Villebéonnais oder Villebéonnaises.[en] Villebéon

Villebéon (French pronunciation: [vilbeɔ̃] (listen)) is a commune in the Seine-et-Marne department in the Île-de-France region in north-central France.[es] Villebéon

Villebéon es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau y cantón de Lorrez-le-Bocage-Préaux.- [fr] Villebéon

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии