world.wikisort.org - France

Vebret est une commune française située dans le département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cet article concerne la commune du Cantal. Pour l’écrivain, voir Joseph Vebret.

| Vebret | |

La mairie de Vebret. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Cantal |

| Arrondissement | Mauriac |

| Intercommunalité | Communauté de communes Sumène Artense |

| Maire Mandat |

Fabrice Meunier 2020-2026 |

| Code postal | 15240 |

| Code commune | 15250 |

| Démographie | |

| Population municipale |

509 hab. (2019 |

| Densité | 21 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 20′ 25″ nord, 2° 31′ 14″ est |

| Altitude | Min. 425 m Max. 727 m |

| Superficie | 24,43 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Bort-les-Orgues (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Ydes |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | vebret.fr |

| modifier |

|

Géographie

Localisation

Le bourg de Vebret est situé dans le Cantal, au pied du plateau basaltique de Chastel-Marlhac, à 480 mètres d'altitude. Ce plateau pittoresque est très caractéristique de la région des volcans d'Auvergne.

Vebret est limitrophe de huit communes dont une du département de la Corrèze :

Vebret est composée de quarante hameaux disséminés : Bruyères de Rouchou, Champagnadoux, Champassis, Cheyssac, Costes de la Font, Couchal, Courtilles, Couzan, la Barrerie, la Besseyre, la Champ, la Gare, la Grosse Peyre, la Monselie, la Salvinie, Lavergne, la Vergne Petite, le Béal, le Bouchet, les Champs grands, les Clos, les Essards, les Lampradets, les Mouleyres, les Prades, les Vergnes Pionèdres, Maison Neuve, Montpigot, Montplaisir, Pourcheret, Prunet Bas, Prunet Haut, Pyrouse, Repastil, Rochemont, Roume, Serres, Suménat, Verchalles Soubro, Verchalles Soutro.

Géologie et relief

Le plateau de Chastel-Marlac domine le bourg de Vebret. Il surplombe directement les hameaux de Serres et de la Salvinie. On peut y accéder par une ancienne voie romaine. Parvenu au sommet, le voyageur peut voir à ses pieds la vallée de la Sumène et la suite des maisons du bourg de Vebret, prolongée par les hameaux de Couchal, des Lempadrets et de Montpigot. Sur la droite, on peut admirer les gorges du Violon et la Monselie.

Hydrographie

La commune de Vebret est traversée par quatre cours d'eau : la Rhue, la Sumène, et leurs affluents respectifs, le Soulou et le Violon.

Le Soulou est célèbre pour sa production de truites et d'écrevisses. Il prend sa source près de la roche de Grely à l'orée de la forêt domaniale d'Algère. Il passe au sud de Saint-Étienne-de-Chomeil et faisait tourner autrefois les meules du moulin de Compié. Il traverse la commune d'Antignac et actionnait, autrefois, les moulins de Sauronnet et celui de la Ganette, situé en aval du hameau de Drulh, en face du château de Couzan. Jusqu'au milieu du XXe siècle, Jean Jovion y a exercé ses talents de meunier et traitait le sarrasin, blé noir apporté par ses voisins, battu au fléau et à l'origine d'un délicieux pain bis et de « pompes », sortes de galettes de sarrasin dont nos contemporains ont perdu le goût. Le moulin de la Ganette laisse le souvenir d'un lieu ludique où l'on dansait la bourrée au son de la vielle, accompagnant les chants de patois occitan. Le Soulou traverse ensuite la commune de Vebret pour aboutir à Cheyssac. Là encore le moulin a cessé toute activité. Le Soulou se jette dans la rivière de la Rhue près du « pont tremblant » après avoir irrigué tout le « pays de la Daille ». Au XIXe siècle, l'exploitation minière de la région a amené l'installation de « moulins à scie ». Il en existait un à Saint-Thomas auquel fut greffé dans les années 1838-39, un haut-fourneau. Le Soulou a servi à alimenter en eau le canal destiné à desservir ces industries. La prise d'eau était au nord de Cheyssac, peu avant la séparation des lignes de chemin de fer Bort-Aurillac et Bort-Neussargues. De ce long canal, il reste encore des parties visibles[Note 1].

Urbanisme

Typologie

Vebret est une commune rurale[Note 2],[1]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2],[3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bort-les-Orgues, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 11 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 1],[I 2].

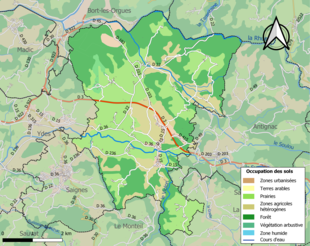

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (54,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (56,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (40,5 %), prairies (38,1 %), zones agricoles hétérogènes (16,7 %), zones urbanisées (2,1 %), mines, décharges et chantiers (1,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,2 %)[4].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 365, alors qu'il était de 367 en 2013 et de 344 en 2008[I 3].

Parmi ces logements, 63,9 % étaient des résidences principales, 33,6 % des résidences secondaires et 2,4 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 95,4 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 3,3 % des appartements[I 4].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Vebret en 2018 en comparaison avec celle du Cantal et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (33,6 %) supérieure à celle du département (20,4 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 80,9 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (79,1 % en 2013), contre 70,4 % pour le Cantal et 57,5 pour la France entière[I 5].

| Typologie | Vebret[I 3] | Cantal[I 6] | France entière[I 7] |

|---|---|---|---|

| Résidences principales (en %) | 63,9 | 67,7 | 82,1 |

| Résidences secondaires et logements occasionnels (en %) | 33,6 | 20,4 | 9,7 |

| Logements vacants (en %) | 2,4 | 11,9 | 8,2 |

Toponymie

Histoire

Lors de l'incorporation des communes au département du Cantal, en février 1790, Vebret est oubliée. Elle le rejoint finalement en septembre 1790.[réf. souhaitée]

Liste des curés ayant desservi la paroisse de Vebret depuis la Révolution

- 1803 : Louis Fayet

- 1818 : Pierre Salvy

- 1822 : Joseph Larroze

- 1823 : Jacques Griffol

- 1824 : Jean-Baptiste Mauret

- 1844 : Jacques Faucher

- 1853 : Pierre Galvaing

- 1861 : Jean-Baptiste Jérémie

- 1866 : Antoine Blanc

- 1867 : Luis Bouchy

- 1885 : Antoine Laurichesse

- 1896 : Henri Pommier

- 1901 : Louis Salvy

- 1913 : Géraud Sanson

- 1936 : Pierre Roche

- 1950 : abbé Chapelle

- 1960 : abbé Duflot

- 1992 : abbé Maury

- 1999 : abbé Jacques Mieczylawmadjan

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[6]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[7].

En 2019, la commune comptait 509 habitants[Note 4], en augmentation de 2,41 % par rapport à 2013 (Cantal : −1,59 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Église de Vebret

L'église Saint-Maurice-et-Saint-Louis est considérée comme un des trésors du patrimoine roman cantalien. Elle est citée dans une charte de Clovis retranscrite au XIIe siècle. L'édifice commencé au XIIe siècle fut souvent remanié, notamment au XVe siècle par l'adjonction de deux chapelles latérales. Celle de droite est réservée aux châtelains de Couzan : les armoiries des familles de Fontanges et de Vaublanc ornent le vitrail. La façade ouest est en pierres de taille de tuf volcanique. Des restaurations commencées en 1997 ont permis de mettre au jour un décor peint, dont les plus anciens éléments datent de l'époque romane[10].

Deux éléments caractéristiques sont à relever[11] :

- le clocher à peigne en forme de pyramide tronquée, percé de trois ouïes abritant les cloches ;

- le Christ monumental, de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle ; la statue de deux mètres de hauteur sur deux mètres d'envergure, du type « Christ triomphant », est d'une rigidité imposante. La statue, en bois polychrome, est placée en évidence dans la nef centrale. Elle a fait l'objet d'une exposition très remarquée à Paris en 1992.

L'église et le Christ polychrome sont classés monuments historiques, respectivement en 1930 et 1957.

Château de Couzan

On accède à Couzan en passant par une enclave du village d'Antignac et en traversant le hameau de Druhl. Une longue voie en descente permet d'accéder à une vallée verdoyante bordée par les gorges du Soulou. Les prairies sont peuplées de vaches de Salers à la robe aux reflets pourpres. Au loin, le château de Couzan, campé sur son rocher, domine la plaine. Dans le haut Moyen Âge, le premier fort avait pour mission de défendre l'ancienne voie romaine qui longe le Soulou jusqu'aux environs de Bort-les-Orgues. On peut encore y admirer un ancien relais de poste à la Ganette.

Le château comporte un donjon datant de la fin du Moyen Âge, édifié par Antoine de Curières. Le corps de logis a été entièrement remanié dans le style néo-gothique au XIXe siècle par son descendant, le baron Roger de Vaublanc, ancien zouave pontifical, qui a notamment aménagé, à l'intérieur de l'édifice, une chapelle située au premier étage, dont les boiseries à « plis de serviette » sont calquées sur celles du château de Josselin, en Morbihan. Ce rapprochement entre l'Auvergne et la Bretagne fut directement inspiré par la belle-mère du baron, Marie-Thérèse du Fresne de Kerlan,baronne de Fontanges de Couzan, qui était originaire de la seigneurie de Kerlan en Plesidy (Côtes-d'Armor).

La façade du château est ornée des armes des familles de Fontanges, du Fresne de Kerlan et de Vaublanc. Couzan est connu comme fief d'une baronnie historique. En 1202, Magdeleine de Couzan a fondé une chapellenie à Bort.

Le château a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1994. Il ne se visite pas.[12].

Croix de granit

Située à l'entrée du hameau de Couzan, elle est contemporaine de la construction du donjon de Couzan au XVe siècle.

Personnalités liées à la commune

- Le baron Charles de Fontanges (1771-1858), châtelain de Couzan, commandant de la Garde nationale de Vebret.

- Le baron Pierre de Vaublanc (1881-1940), châtelain de Couzan, qui fonda une coopérative laitière à Couchal.

Voir aussi

Article connexe

- Liste des communes du Cantal

Liens externes

- Site de la mairie

- Vebret sur le site de l'Institut géographique national (archive)

- Vebret sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Prendre le chemin qui longe la voie et conduit au Saut de la Saule ; on peut voir sur la gauche une partie de ce canal.

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

Site de l'Insee

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 à Vebret » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Vebret - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Vebret - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans le Cantal » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

Autres sources

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition » (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Liste des maires du Cantal, Association des maires du Cantal et des présidents d'intercommunalité, consultée le 6 mars 2017.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Monuments en chantiers-Auvergne, DRAC Auvergne, Impr. de Bussac, 1997.

- « L'église de Vebret », sur Auvergne romane.

- Voir sur Youtube : "Château de Couzan . VEBRET (Cantal)"

- Portail des communes de France

- Portail du Cantal et de la Haute-Auvergne

На других языках

[de] Vebret

Vebret (okzitanisch gleichlautend) ist eine französische Gemeinde mit 509 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Cantal in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sie gehört zum Arrondissement Mauriac und zum Kanton Ydes.[en] Vebret

Vebret (French pronunciation: [vəbʁɛ]; Occitan: Vebret) is a commune in the Cantal department in south-central France.[es] Vebret

Vebret es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Cantal, en el distrito de Mauriac y cantón de Saignes.- [fr] Vebret

[ru] Вебре

Вебре́ (фр. и окс. Vebret) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Сень. Округ коммуны — Морьяк.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии