world.wikisort.org - France

Saint-Léger-aux-Bois est une commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France.

Pour les articles homonymes, voir Saint-Léger-aux-Bois et Saint-Léger.

| Saint-Léger-aux-Bois | |

L'église Saint Jean Baptiste du XIème et son ancienne école | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Oise |

| Arrondissement | Compiègne |

| Intercommunalité | CC des Deux Vallées |

| Maire Mandat |

Thierry Drouet 2020- En cours |

| Code postal | 60170 |

| Code commune | 60582 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Giotains / Saint-Giotaines |

| Population municipale |

771 hab. (2019 |

| Densité | 93 hab./km2 |

| Population agglomération |

22 878 hab. (2018) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 28′ 47″ nord, 2° 57′ 10″ est |

| Altitude | Min. 33 m Max. 52 m |

| Superficie | 8,3 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Compiègne (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Thourotte |

| Législatives | 6e circonscription de l'Oise |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://www.stleger.info/les72StLeger/region3/60a.htm |

| modifier |

|

La commune est connue pour la présence sur son territoire de la plus ancienne église du département de l'Oise : l’église Saint-Jean-Baptiste qui date de 1083.

Géographie

Description

Saint-Léger-aux-Bois est un village périurbain picard du soissonais dont le territoire comprend une part importante de la forêt de Laigue.

Il est situé à 12 km au nord-est de Compiègne, à 11 km au sud de Noyon, à 80 km au nord-est de Paris.

Communes limitrophes

Hydrographie

Le territoire communal est limité au nord par le lit de l'Oise, qui est un affluent de la Seine. Il est également drainé par le Ru de Saint-Léger qui coupe le village en deux et qui se jette dans l'Oise.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Ribecourt », sur la commune de Ribécourt-Dreslincourt, mise en service en 1976[7] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,2 °C et la hauteur de précipitations de 738,4 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Quentin », sur la commune de Fontaine-lès-Clercs, dans le département de l'Aisne, mise en service en 1933 et à 41 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,3 °C pour 1981-2010[12], puis à 10,8 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Saint-Léger-aux-Bois est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[14],[15],[16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Compiègne dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 101 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[17],[18].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (78,1 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (75,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (75,6 %), zones urbanisées (9,6 %), prairies (7,5 %), terres arables (4,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,5 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Origine du nom de Saint-Léger-aux-Bois

Histoire

Moyen Âge

La localité dépendait du domaine royal français et était utilisé pour les chasses royales lorsque le roi des Francs Philippe Ier la donne à l'Abbaye de La Sauve-Majeure en 1083, une abbaye bénédictine du Bordelais. Cinq religieux y établissent près d'une source un prieuré placé sous le patronage de saint Léger, et commencent à défricher la forêt, constituant le noyau d'une communauté villageoise vivant principalement des ressources de la forêt, puis de la culture et de l'artisanat du chanvre. Celle-ci prit le nom de Saint-Léger-aux-Bois, en référence au nom du prieuré et à sa situation dans les bois de Laigue[21],[22],[23].

Époque moderne

Le village appartient ensuite aux moines du Francport en 1590, et est transmis par Louis XIII à son aumônier Michel de l'Arche en 1624. Le prieuré passe en janvier 1749 sous l'autorité de l'évêque de Soissons, qui en attribue les biens et revenus au séminaire diocésain, tout en lui adjoignant une cure et un vicariat[24]

À la fin de l'Ancien Régime, le prieuré était constitué d'une maison et son jardin, un moulin à eau, quelques setiers de terres, prés et arpents de bois, occupant seulement 2 % du finage paroissial. L'essentiel des bois, couvrant les trois-quarts de ce territoire, faisaient partie de la forêt de Laigue, propriété princière de l'apanage d'Orléans, attribué en 1661 par Louis XIV à son frère Philippe d'Orléans, puis transmis à ses héritiers jusqu'à la Révolution française[24].

Une première assemblée municipale est instituée en août 1788 dans le cadre de la convocation des états généraux de 1789, composée du curé (membre de droit), d'un syndic, d'un greffier, et de quelques notables, simple relais administratif de l'assemblée provinciale du « département » de Soissons chargée avant tout de veiller à la publication des édits, à la confection des rôles de taille, à la nomination des collecteurs ou à la répartition des secours publics[24].

- Circonscriptions d'Ancien Régime

La paroisse de Saint-Léger-aux-Bois dépendait à la fin de l'Ancien Régime du diocèse de Soissons, présentateur de la cure, de l'archidiaconé de la Rivière et du doyenné de Vic-sur-Aisne)[24].

Dans l'ordre civil, Saint-Léger dépendait de l'élection et de la généralité de Soissons, étant placé sous l'autorité de ses subdélégué et Intendant, pour tout ce qui concernait l'administration générale et la fiscalité directe[24].

Fiscalement, il était rattaché au grenier à sel de Compiègne, percepteur de la gabelle. En matière judiciaire, le village était soumis à la coutume de Senlis appliqué par le bailliage de Compiègne et relevant, en appel, du Parlement de Paris[24].

Époque contemporaine

En 1810 et 1811 sont percées les allées et routes de la forêt autour de la place centrale du puits d'Orléans[25]

En 1900, le village comptait 2 fabriques de balles et 2 succursales de fabrication de brosses[25].

- Saint-Léger-aux-Bois avant la Première Guerre mondiale

- L'entrée de la forêt

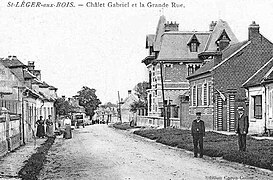

- La Grande-Rue vers 1910.

- L'église vers 1910.

- La place la mairie vers 1910.

Première guerre mondiale

Resté à une trentaine de kilomètres du front[26], le village ne subit pas de dégâts jusqu'en , lors de l'offensive du printemps de l'armée allemande qui bombarde toute la région jusqu'en juin pour essayer de percer le front allié. De nombreuses habitations du village sont alors détruites[26].

Le village est considéré comme détruit à la fin de la guerre[27] et a été décoré de la Croix de guerre 1914-1918, le [28].

- Le village détruit, vers 1918

- Vue du village en 1918.

- La Grande-Rue en 1918

Après la guerre a lieu la reconstruction du village. Dans les années 1930, on note l'existence de petits commerces et d'artisans, ainsi que 2 fabriques de balles et jouets pour enfants[25].

Seconde Guerre mondiale

De 1942 à 1945, l'occupant nazi a implanté un camp de munitions dans la forêt de Laigue, à la lisière de la commune et sur une très vaste surface coupant les axes de communication vers Compiègne. Un camp de prisonniers marocains installé au cœur du village et des travailleurs du STO fournissaient la main d'œuvre nécessaire. De nombreux talus sont encore visibles le long des routes dans la forêt[25].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Rattachements administratifs

La commune se trouve dans l'arrondissement de Compiègne du département de l'Oise.

Elle faisait partie depuis 1801 du canton de Ribécourt-Dreslincourt[29]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune fait partie depuis 2014 du canton de Thourotte

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la sixième circonscription de l'Oise.

Intercommunalité

Saint-Léger-aux-Bois est membre de la communauté de communes des Deux Vallées, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé en 1996 et auquel la commune a transféré un certain nombre de ses compétences, dans les conditions déterminées par le code général des collectivités territoriales.

Liste des maires

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[36].

En 2019, la commune comptait 771 habitants[Note 8], en diminution de 3,38 % par rapport à 2013 (Oise : +1,72 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Sous l'Ancien Régime, la paroisse comptait 105 feux fiscaux, 106 en 1713, 105 en 1720 (soit environ 420 habitants), 115 en 1724 et 1725, 111 en 1726, puis 143 en 1790[24].

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 26,0 %, soit en dessous de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 29,1 % la même année, alors qu'il est de 22,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 394 hommes pour 389 femmes, soit un taux de 50,32 % d'hommes, légèrement supérieur au taux départemental (48,89 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

La commune dispose d'une école de deux classes qui, en 2020, accueillent 29 élèves[40]

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

L'église Saint-Léger et Saint-Jean-Baptiste, du XIe siècle, est classée à l'inventaire des monuments historiques en 1913[41], construite à la charnière des XI e et XIIe siècles, à l'origine comme église d'un prieuré bénédictin de l'abbaye de La Sauve-Majeure, dans le Bordelais.

C'est l'une des églises les plus anciennes du département, qui reste proche de son état d'origine.« Son plan est formé d’une nef de cinq travées avec bas-côtés (dédiée à saint Jean-Baptiste, elle était réservée à la paroisse) et d’un ensemble oriental (dédié à saint Léger et à usage du prieuré) composé d’un transept saillant sur lequel sont greffées une abside et deux absidioles selon le schéma bénédictin traditionnel »[21]

Elle comprend un mobilier liturgique dont plusieurs éléments sont également classés à l'inventaire des monuments historiques : statue de saint Sébastien, chemin de croix, ostensoir, statue de la Vierge à l'Enfant et à la grappe[42].

La mairie de cette commune fût construite au IXX siècle.

L’école municipale situé à côté de l’église date de Napoléon III

La commune possède 3 calvaires :

- La croix Mognolle qui a été rénové en 2021 par les moines de l’abbaye d’Ourscamp.

- La première croix (situé dans la rue des étangs)

- La seconde croix (autrefois, un vieux calvaire s'abritait sous un immense tilleul qui fût déraciné au cours d'une tempête en 1976, emportant avec lui le calvaire. Aujourd'hui un habitant de St Léger a érigé une croix sur un socle monumental en forme de cœur.)

Saint Léger aux Bois possède également 3 villas :

- La villa du Guais (dont la vue à son sommet permet d’apercevoir la commune de Ribecourt-Dreslincour

- La Faisanderie (anciennement appelé villa des Croisettes qui servait notamment de lieu de réception par les nazis pendant l’occupation)

- Le chalet Gabriel (ancien lieu de kommandotur de l’Allemagne nazi lors de la seconde guerre mondiale)

Personnalités liées à la commune

Robert Louis Stevenson est célèbre encore aujourd'hui pour des livres tels que L'Île au trésor (Treasure Island, 1883) et L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mister Hyde, 1886). Son premier livre, plus méconnu, est " Un voyage intérieur " et relate un voyage en canoë. C’est lors de ce voyage que Stevenson passe par Saint Léger aux Bois sur la rivière Oise.

Voir aussi

Bibliographie

- « Saint-Léger-aux-Bois - XVIIIe et XXe siècles », Annales historiques compiégnoises - Études picardes modernes et contemporaines, nos 111-112, , p. 1-74 (ISSN 0753-0633, lire en ligne, consulté le ).

Articles connexes

- Liste des communes de l'Oise

Liens externes

- « Dossier complet : Commune de Saint-Léger-aux-Bois », Recensement général de la population de 2017, Insee, (consulté le ).

- « Saint-Léger-aux-Bois », Ma commune, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (consulté le ).

- Carte spéciale des régions dévastées : 33 NO, Soissons [Nord-Ouest], Service géographique de l'armée, (lire en ligne), lire en ligne sur Gallica

- Marc-Antoine Brekiesz, « Saint Léger aux Bois à travers ses monuments et ses rues », Association des Saint-Léger de France et d'ailleurs (consulté le ).

- Saint-Léger-aux-Bois sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Ribecourt - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Léger-aux-Bois et Ribécourt-Dreslincourt », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Ribecourt - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Léger-aux-Bois et Fontaine-lès-Clercs », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Compiègne », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Dominique Vermand, « Saint-Léger-aux-Bois, église Saint-Léger et Saint-Jean-Baptiste », Diocèse : Soissons, Églises de l'Oise - Art roman et gothique., (consulté le ).

- Jacques Bernet, « Éditorial », Annales historiques compiégnoises, nos 111-112, , p. 3 (ISSN 0753-0633, lire en ligne, consulté le ), lire en ligne sur Gallica.

- Émile Coët, Notice historique et statistique sur les communes de l'arrondissement de Compiègne, Compiègne, Imprimerie Mennecier et Cie, , 462 p. (lire en ligne), p. 417-420, lire en ligne sur Gallica.

- Jacques Binet, « De Saint-Léger-aux-Bois à La Chanvrière (1789-1799) », Annales historiques compiégnoises, nos 111-112, , p. 5-17 (ISSN 0753-0633, lire en ligne, consulté le ), lire en ligne sur Gallica.

- « Saint-Léger-aux-Bois : présentation », Association des Saint-Léger de France et d'ailleurs, sur https://www.stleger.info (consulté le ).

- Carte des positions militaires autour de Saint-Léger-aux-Bois, extraite de Guy Friadt, « Saint-Léger-aux-Bois dans la Première Guerre mondiale », Annales historiques compiégnoises, nos 111-1112, , p. 18-32, notamment 18 et 28 (ISSN 0753-0633, lire en ligne, consulté le ).

- Carte spéciale des régions dévastées, document mentionné en liens externes, 1920.

- Journal officiel du 24 février 1921, p. 2475.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Régis Lefevre, « Dépité, le maire démissionne », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « À 50 ans, écœuré et dépité, l'ex-maire se veut pourtant philosophe : « Il faut savoir tourner la page. Seize ans de fonctions électives, c'est beaucoup. Et puis, mes activités professionnelles me prennent de plus en plus de temps ».

- R. L., « Deuxième tour des municipales aujourd'hui », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « La lutte s'annonce serrée entre les trois listes, présentées par Jean-Bernard Cardon, actuel premier adjoint, celle soutenue par l'ex-maire Alain Brekiesz (qui a démissionné en février dernier) et celle que mène l'ancien secrétaire de mairie Jean-Pierre Pellion, toutefois distancée assez nettement au premier tour ».

- Réélu après des élections municipales partielles en 2013 : « Cinq nouveaux élus au conseil », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ) « Cinq postes étaient vacants suite à un décès et quatre démissions : deux conseillers municipaux ont déménagé et deux autres ont démissionné pour raisons personnelles ».

- « Deux conseillers sortants conduisent une liste à saint-Léger-aux-Bois », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ) « Avec le retrait du maire sortant, deux de ses conseillers se sont associés pour monter une liste renouvelée et rajeunie, intitulée « Bien vivre à Saint-Léger ». Thierry Drouet et Charly Régnier, respectivement conseiller sortant chargé du budget et adjoint au maire chargé de l’urbanisme […] ».

- « Répertoire national des maires » [txt], Répertoire national des élus, sur https://www.data.gouv.fr, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Léger-aux-Bois (60582) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de l'Oise (60) », (consulté le ).

- « À Saint-Léger-aux-Bois, le préfet demande la réouverture de l’école », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- « Église Saint-Léger », notice no PA00114938, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église à Saint-Léger-aux-Bois », Monumentum - Carte des Monuments historiques français (consulté le ).

- Portail de l’Oise

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Saint-Léger-aux-Bois (Oise)

Saint-Léger-aux-Bois ist eine französische Gemeinde mit 771 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Compiègne und zum Kanton Thourotte. Die Einwohner werden Carolipontois genannt.[en] Saint-Léger-aux-Bois, Oise

Saint-Léger-aux-Bois (French pronunciation: [sɛ̃ leʒe o bwa]) is a commune in the Oise department in northern France.[3][es] Saint-Léger-aux-Bois (Oise)

Saint-Léger-aux-Bois es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Oise, en el distrito de Compiègne y cantón de Ribécourt-Dreslincourt.- [fr] Saint-Léger-aux-Bois (Oise)

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии