world.wikisort.org - France

Saint-Hilaire-lez-Cambrai est une commune française, située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France.

Pour les articles homonymes, voir Saint-Hilaire.

| Saint-Hilaire-lez-Cambrai | |

L'église de Saint-Hilaire-lez-Cambrai. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Nord |

| Arrondissement | Cambrai |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Caudrésis - Catésis |

| Maire Mandat |

Maurice Defaux 2020-2026 |

| Code postal | 59292 |

| Code commune | 59533 |

| Démographie | |

| Gentilé | Hilairiens |

| Population municipale |

1 566 hab. (2019 |

| Densité | 244 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 11′ 03″ nord, 3° 24′ 49″ est |

| Altitude | Min. 71 m Max. 107 m |

| Superficie | 6,41 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Saint-Hilaire-lez-Cambrai (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Cambrai (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Caudry |

| Législatives | Douzième circonscription |

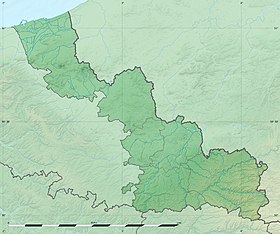

| Localisation | |

| modifier |

|

Ses habitants sont appelés les Hilairiens[1].

Géographie

Site et situation

Saint-Hilaire se trouve à vol d'oiseau à 12,4 km à l'est de Cambrai, à 6,8 km au nord de Caudry et à 21,1 km au sud de Valenciennes. La capitale régionale, Lille, est à 55,9 km[2].

Le territoire offre un aspect très légèrement vallonné. Le village est au centre des terres, sur une pente descendant d’ouest en est vers l'Erclin, un petit affluent de rive droite de l’Escaut. Le riot Collet, aujourd'hui ordinairement à sec, descend au sud du village vers l'Erclin[3].

Voies de communications et transports

La route départementale D942 (Cambrai - Solesmes - Le Quesnoy) passe en limite nord. La route départementale D45 (Caudry-Denain) traverse l'agglomération.

Saint-Hilaire est desservie par les lignes n° 302 (Cambrai - Solesmes) et 331 (Avesnes-les-Aubert- Caudry) du réseau départemental Arc-en-Ciel 3[4].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Valenciennes », sur la commune de Valenciennes, mise en service en 1987[11] et qui se trouve à 21 km à vol d'oiseau[12],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,9 °C et la hauteur de précipitations de 708 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Quentin », sur la commune de Fontaine-lès-Clercs, dans le département de l'Aisne, mise en service en 1933 et à 44 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 10 °C pour la période 1971-2000[15] à 10,3 °C pour 1981-2010[16], puis à 10,8 °C pour 1991-2020[17].

Urbanisme

Typologie

Saint-Hilaire-lez-Cambrai est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[18],[19],[20]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Hilaire-lez-Cambrai, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[21] et 2 490 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[22],[23].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Cambrai, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 64 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[24],[25].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (86,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (88 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (74 %), zones urbanisées (13,6 %), prairies (12,3 %)[26].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[27].

Toponymie

Un Hilaire étant le saint protecteur du village, celui-ci a pris son nom. On le trouve mentionné sous les noms de Sanctus Hilarius du XIe au XIIIe siècles, Saint-Lare en 1293, Saint-Hilaire en 1309[28].

Durant la Révolution, la commune porte le nom de Bon-Air[29].

En 1894, la terminaison lez-Cambrai est ajoutée au nom de Saint-Hilaire[29], la même année où la commune homonyme de l'Avesnois devient Saint-Hilaire-sur-Helpe.

Histoire

Moyen Âge

En 1064, lors de la fondation de l’abbaye de Saint-Sépulcre à Cambrai, l’évêque-comte du Cambrésis la dote de « la villa de Saint-Hilaire, avec l’église et l’autel ». C’est la première mention écrite du village.

À cette date il y a depuis un certain temps, à Saint-Hilaire, une famille noble qui tient son fief de la maison de Crèvecœur. Sa ferme seigneuriale se situe sur le rang sud de la future grand place, avec des terres attenantes en direction de Quiévy, alors que la ferme de l’abbaye se situe à une centaine de mètres, près de l’église, avec des terres attenantes en direction du nord-ouest.

L’abbaye revendique la seigneurie du lieu. Elle vaincra les oppositions au prix de pressions et de procédures. En 1319, les Saint-Hilaire qui avaient gardé la mairie héréditaire, la lui cèdent. Les biens des branches cadettes se morcellent au fur et à mesure qu’elles se ramifient. Au milieu du XIVe siècle, Robert de Saint-Hilaire perd le fief principal, faute d’honorer une dette qu’il avait garantie sur sa seigneurie. Dès lors la seule seigneurie notable des Saint-Hilaire s’exerce sur la moitié des anciennes terres de Robert ; le seigneur en est son parent qui tenait ce fief de lui, et qui le tient désormais du chapitre de la cathédrale de Cambrai. À la fin du XVe siècle, l’héritier de cette seigneurie imite les nombreux Saint-Hilaire qui avaient émigré au cours du Moyen Âge, et, avec lui, le nom de la famille disparaît au village. Le fief devient la propriété de plusieurs familles successives jusqu’à la Révolution. L’une d’entre elles lui vaut le nom de « fief de Bogny ». Aux XVIe et XVIIe siècles, l’abbaye engage des procédures contre les seigneurs de Bogny qui contestent sa seigneurie sur les abords de leur ferme-manoir. L’abbaye a aussi plusieurs fois à lutter avec une autre abbaye de Cambrai, l’abbaye Saint-Aubert, pour faire prévaloir ses droits ou sa seigneurie sur certaines terres ou certaines maisons du village. Peu avant la Révolution, elle engage aussi une procédure contre la communauté qui se montrait contestataire. Ce sont les bans de l’abbé qui ont régi la vie communautaire jusqu’à la Révolution, et c’est sa justice qui s’est exercée.

Dépendant de la ville épiscopale de Cambrai, Saint-Hilaire a longtemps vécu du travail de la batiste (notamment pour fabriquer des mouchoirs), appelé la mulquinerie. Les habitants avaient souvent une double occupation : l'agriculture et le tissage. Les mulquiniers possédaient leurs métiers à tisser dans leurs caves (conditions idéales pour la batiste). Il s'agit d'un exemple intéressant de la proto-industrie rurale, orientée sur des produits de luxe à forte valeur ajoutée.

Époque contemporaine

À la Révolution, les biens d’église étaient progressivement devenus considérables, atteignant à peu près la moitié du terroir. À ceux de l’abbaye de Saint-Sépulcre, s’ajoutaient ceux de l’abbaye Saint-Aubert, du chapitre de la cathédrale de Cambrai, de l’église de Saint-Hilaire et des pauvres. Pratiquement tous, ainsi que les biens de Bogny disparurent morcelés en biens nationaux. Pendant la Révolution, le village vécut des heures difficiles lors du passage des Autrichiens en 1794. Après l’Empire, il connut l’occupation russe.

À la fin du XIXe siècle, on démolit l’ancienne église fortifiée qui menaçait ruine. On rebâtit la nouvelle à la même place mais orientée en sens inverse.

Le , des combats eurent lieu dans l’agglomération : une unité de la cavalerie Von der Marwitz massacra une compagnie de territoriaux sarthois qui reculait depuis Valenciennes. Les Allemands y perdirent aussi de nombreux hommes, dont l’aristocrate Alfred zu Dohna. Le village fut occupé pendant la Grande Guerre ; le , sa population dut évacuer vers le nord-est. Cette évacuation fit de nombreuses victimes, la plupart à cause de l’épidémie de grippe espagnole. Pendant ce temps, le village fut repris par les Scots Guards le .

En 1939-1940, le 6e cuirassiers cantonna longuement au village, nouant des liens durables avec la population.

Politique et administration

Administration municipale

La commune comptant entre 1 500 habitants et 2 500 habitants en 2008, le nombre de conseillers municipaux est de 19. Depuis 2014, le maire est Maurice Defaux. Saint-Hilaire est membre de la Communauté de communes du Caudrésis-Catésis, qui comprend 46 communes et 65 874 habitants en 2014.

Liste des maires

- François Margerin (1669-1744), mulquinier, fils d'Antoine Margerin (mort en 1692, échevin en 1685-1690) fut mayeur en 1729-1736.

- François Margerin (1797-1863), fabricant de batiste et négociant, arrière-petit-fils du François Margerin mayeur en 1729-1736, fut maire en 1837.

Rattachements administratifs et électoraux

Saint-Hilaire-lez-Cambrai est située dans l'arrondissement de Cambrai. La commune était rattachée au canton de Carnières, supprimé à la suite du redécoupage cantonal de 2014, et relève maintenant du canton de Caudry. Elle est rattachée à la douzième circonscription du Nord.

Saint-Hilaire-lez-Cambrai relève du tribunal d'instance de Cambrai, du tribunal de grande instance de Cambrai, de la cour d'appel de Douai, du tribunal pour enfants de Cambrai, du conseil de prud'hommes de Cambrai, du tribunal de commerce de Douai, du tribunal administratif de Lille et de la cour administrative d'appel de Douai[30].

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[32].

En 2019, la commune comptait 1 566 habitants[Note 11], en diminution de 5,49 % par rapport à 2013 (Nord : +0,49 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 34,2 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 27,3 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 762 hommes pour 813 femmes, soit un taux de 51,62 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,77 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

Cultes

Les Hilairiens disposent d'un lieu de culte catholique : l'église Saint-Hilaire. Cette église dépend de la paroisse « Bienheureux Carl en Cambrésis » rattachée à l'archidiocèse de Cambrai[36].

Économie

Revenus et fiscalité

En 2011, le revenu fiscal médian par ménage était de 25 157 €, ce qui plaçait Saint-Hilaire-lez-Cambrai au 24 587e rang parmi les 31 886 communes de plus de 49 ménages en métropole[37].

Population active et emploi

Entreprises

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Ferme de l'Abbaye de Saint-Sépulcre à Saint-Hilaire en Cambrésis. L'abbaye était à Cambrai et des bâtiments de sa cense à Saint-Hilaire dont il reste la maison d'habitation du censier. Ce dernier étant presque toujours nommé mayeur de la communauté, la maison servait pour les plaids de la justice de l'abbaye. Elle se trouve à l'entrée du terre-plein de l'église[38].

- Le moulin dit de Quiévy est l'ancien moulin banal de la cense de l’abbaye.

Personnalités liées à la commune

- Jules Margerin (1837-1920), médecin et entrepreneur en électricité, fils de François Margerin (1797-1863), fabricant de batiste et maire de Saint-Hilaire-lez-Cambrai (1837).

- Fernand Leprette né le à Saint-Hilaire-lez-Cambrai, écrivain et intellectuel français s'étant illustré dans la vie littéraire et artistique francophone d’Égypte.

- Marceau Méresse (1905-1992), aviateur français, est né le à Saint-Hilaire-lez-Cambrai[39].

Héraldique

|

Les armes de Saint-Hilaire-lez-Cambrai se blasonnent ainsi :

|

|---|

Pour approfondir

Bibliographie

- Cyrille Thelliez, « Terre et seigneurie de l’abbaye Saint-Sépulcre à Saint-Hilaire-en-Cambrésis », publié dans le tome 67 des Mémoires de la Société d’émulation de Cambrai ; le même tiré à part, imprimerie Henry Lefebvre, Cambrai 1912, 364 pages ; le tiré à part est réédité chez Hachette Livre BNF, 1/06/2013. Se lit en ligne sur Gallica[Comment ?].

- Cyrille Thelliez, « La tuerie de Saint-Hilaire », publié dans la revue cambrésienne Sous leur griffe, .

- Maximilian Von Poseck, Die deutsche Kavallerie 1914 in Belgien und Frankreich, Verlag von E G Mittler & Sohn, Berlin, 1922. Les pages 53–54 de cet ouvrage proposent le seul témoignage militaire sur les combats de Saint-Hilaire du . Une traduction en anglais a été éditée en 1923. Réédition récente (Europäischer Hochschulverlag, 2011). Se lit en ligne[Comment ?].

- Fernand Leprette, « Dans un village du Nord », première partie du recueil poétique Chansons de Béhéra, Le Caire, 1935, évoque la jeunesse hilairienne de l’auteur ; le premier chapitre du roman Le Mauvais Infirmier, éd. Horus, Le Caire, 1941, est consacré aux jours précédant la mobilisation de 1914 au village. Nombreuses mentions rapides de Saint-Hilaire dans la plupart des autres œuvres de l’auteur.

- Aristide Caron, Notes sur le patois parlé dans dix villages du Cambrésis, Lille, 1950.

- C Thelliez et L. Cotton, Contribution à l’histoire du Cambrésis : le village de Saint-Hilaire-lez-Cambrai de l’an 1064 à l’an 1950, 421 pages, imprimerie Lefebvre Lévêque et Cie, Douai, 1951.

- Gérard Leducq, Le Patois de Saint-Hilaire-lez-Cambrai, mémoire de géographie linguistique, faculté des lettres de Grenoble, 20 exemplaires édités par l’auteur, 1968.

- Gérard Leducq, articles dans la revue Linguistique picarde, musée de Picardie, Amiens : « Patronymes et surnoms à Saint-Hilaire-lez-Cambrai », no 55, , ; « Noms de lieux à Saint-Hilaire-lez-Cambrai », no 57, ; « De la naissance aux premiers pas à Saint-Hilaire-lez-Cambrai », no 62, ; « Les travaux du ménage et l’entretien du linge (Saint-Hilaire-lez-Cambrai) », no 76, .

- Gérard Leducq, « Vocabulaire de la vie agricole à Saint-Hilaire-lez-Cambrai », article dans la revue Jadis en Cambrésis, no 7 de et no 11 d’.

- Christian Lepie, « Une histoire d’amour pendant la « drôle de guerre » entre le 6e cuirassiers et le village de Saint-Hilaire-lez-Cambrai » (-) : article dans la revue Cambrésis terre d’histoire no 12 de et no 13 de .

- Pierre et Colette Lebecq, « Saint-Hilaire : Monsieur de l’arrière face à la justice », article dans la revue Jadis en Cambrésis, no 70 de et no 71 de .

- Maurice Delacourte, articles dans la revue Jadis en Cambrésis : « En souvenir de ma mère », no 105 de ; « Le père Baptiste », no 107 de .

- Saint-Hilaire-lez-Cambrai, Acu publishing, broché 140 pages, .

- Jean-Marie Bérard, « De Saint-Hilaire-lez-Cambrai à Masnières : les Millet », dans la revue Cambrésis terre d’histoire no 63 de .

- Jean Doffe, « À la mémoire de Marceau Méresse », article dans la revue Farda no 60 de (Groupe des généalogistes amateurs du Cambrésis).

- Gérard Leducq, « Les combats de la cavalerie von der Marwitz le en Cambrésis », dans la revue Cambrésis terre d’histoire no 64 d’, et no 65 de (les combats de Saint-Hilaire sont détaillés dans le no 65).

- Gérard Leducq, « 1914-1918, Saint-Hilaire-lez-Cambrai, un village allemand », tome 113 des Mémoires de la Société d’émulation de Cambrai (année 2013), 270 pages ; l’ouvrage comporte une annexe de 40 pages sur l’histoire du village en dehors de la période de la guerre).

- Louis Boniface, Étude sur la signification des noms topographiques de l'arrondissement de Cambrai, Valenciennes, Impr. Louis Henry, (lire en ligne).

Articles connexes

- Communes du Nord

Liens externes

- Saint-Hilaire-lez-Cambrai sur le site de l'Institut géographique national

- Dossier relatif à la commune, [lire en ligne]

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Simon Herlem : fait fonction de maire en période de municipalité cantonale

- Henri Lorriaux : remplacé, pendant sa mobilisation par Arsène Richez démis en novembre 1915 par les Allemands, puis par Hilarion Aublin démissionnaire en mars 1917, puis par Henri Millet.

- Gustave Jacquemin : remplacé pendant sa clandestinité (1942-1945) par Henri Millet.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Autres références

- Nom des habitants de la commune sur habitants.fr.

- Calcul de l'orthodromie sur le site Lion1906

- « Hydro » sur Géoportail (consulté le 29 janvier 2018.)..

- « carte périmètre », sur le site http://www.arcenciel3.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Valenciennes - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Hilaire-lez-Cambrai et Valenciennes », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Valenciennes - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Hilaire-lez-Cambrai et Fontaine-lès-Clercs », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Hilaire-lez-Cambrai », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Cambrai », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Boniface 1866, p. 279.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Liste des juridictions compétentes pour une commune », sur le site du ministère de la Justice et des libertés (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Hilaire-lez-Cambrai (59533) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- « Bienheureux Carl en Cambrésis », sur le site de l'archidiocèse de Cambrai (consulté le ).

- « Fichier RFDM2011COM : Revenus fiscaux localisés des ménages - Année 2011 », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Cyrille Thelliez, Terre et seigneurie de l'abbaye de Saint-Sépulcre à Saint-Hilaire-en-Cambrésis : contribution à l'histoire du Cambrésis, vol. 1, Cambrai, Impr. de H. Lefebvre (Cambrai), , 364 p. (lire en ligne).

- Bernard DEUDON, « Marceau MERESSE », sur Généanet.

- Source: Cambrésie terre d'histoire

- Portail du Nord-Pas-de-Calais

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Saint-Hilaire-lez-Cambrai

Saint-Hilaire-lez-Cambrai ist eine französische Gemeinde mit 1.566 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Nord in der Region Hauts-de-France; sie gehört zum Arrondissement Cambrai und zum Kanton Caudry (bis 2015: Kanton Carnières). Die Einwohner werden Hilairiens genannt.[en] Saint-Hilaire-lez-Cambrai

Saint-Hilaire-lez-Cambrai (French pronunciation: [sɛ̃.t‿ilɛʁ lɛ kɑ̃bʁɛ], literally Saint-Hilaire near Cambrai) is a commune in the Nord department in northern France.[3][es] Saint-Hilaire-lez-Cambrai

Saint-Hilaire-lez-Cambrai es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Cambrai y cantón de Carnières.- [fr] Saint-Hilaire-lez-Cambrai

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии