world.wikisort.org - France

Frières-Faillouël est une commune française située dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France.

| Frières-Faillouël | |

Vue de Frières-Faillouël, avec son église et sa mairie (au centre). | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Aisne |

| Arrondissement | Laon |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère |

| Maire Mandat |

Charles-Édouard Lauriston 2020-2026 |

| Code postal | 02700 |

| Code commune | 02336 |

| Démographie | |

| Gentilé | Frièrois(es) |

| Population municipale |

983 hab. (2019 |

| Densité | 64 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 41′ 18″ nord, 3° 14′ 34″ est |

| Altitude | Min. 57 m Max. 108 m |

| Superficie | 15,26 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Chauny (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Chauny |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://www.frieres-faillouel.fr/ |

| modifier |

|

Géographie

Localisation

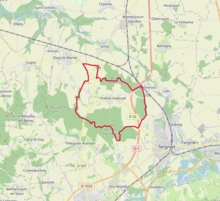

Frières-Faillouël est situé à l'ouest du département de l'Aisne et dans sa moitié nord. Le village est situé à 40 km de Laon, chef-lieu de l'Aisne et à 25 km de Saint-Quentin, capitale économique du département.

Le village est à l'extrémité nord-est du canton de Chauny, mais se situe plus près de la ville de Tergnier que de celle de Chauny. Il bénéficie du code postal de Tergnier.

Il est situé sur les axes D 32 (axe est-ouest) et D 937, qui est l'ancienne Route nationale 37 (axe nord-sud), ainsi que la D 430 et la D 1090. Son territoire est traversé à l'est par un axe majeur du département, la D 1, axe à 2 × 2 voies reliant Saint-Quentin à Soissons.

La Gare de Mennessis, située à la limite de la commune, est un point d'arrêt non géré (PANG) à entrée libre desservi par des trains régionaux TER Hauts-de-France effectuant des missions entre les gares : de Compiègne et de Saint-Quentin ; d'Amiens et de Tergnier ou de Laon.

Frières et Faillouël constituent des lieux d'habitation distincts, distants d'environ 700 m (D 32). Entre les deux, on trouve des champs, le terrain de sport municipal et le château.

La majorité du territoire est constituée de champs et de forêts.

Les altitudes sont les suivantes :

- 72 m à la mairie

- 87 m au sud-est (Les Francs Bois, D 32)

- 99 m au point le plus haut de la forêt au sud de Frières (route du 9e Cuirassiers et du 10e Essex conduisant à Noureuil)

- 89 m au nord, en haut de la rue Pasteur (Frières)

- 82 m en bas de Faillouël (rue Rodgers)

- 79 m à l'étang rue Fourcroix à l'ouest de Faillouël

- 106 m au château d'eau, au Bois l'abbé (Faillouël) - le point le plus haut du village à l'ouest

Communes limitrophes

Les villes et villages alentour sont Mennessis, Jussy, Flavy-le-Martel, Villequier-Aumont, Viry-Noureuil, Vouël (Tergnier).

|

Jussy | Mennessis |  | |

| Flavy-le-Martel | N | |||

| O Frières-Faillouël E | ||||

| S | ||||

| Villequier-Aumont | Viry-Noureuil | Tergnier |

Hydrographie

La commune est drainée par le Fossé coulant, qui conflue dans le Rieu à Mennessis, lequel se jette dans l'Oise.

Urbanisme

Typologie

Frières-Faillouël est une commune rurale[Note 1],[1]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2],[3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Chauny, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 23 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[4],[5].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (52,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (53,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (48,9 %), forêts (40,8 %), zones urbanisées (6,4 %), prairies (3,8 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Toponymie

Les différents noms portés par Frières ont évolué avec le temps : Feraria ou Ferarioe en 877, Ferrarie en 878 et 1130[8], Ferriere en 1289[8] en 1111 et 1728, Ferières Ferrarioe en 1124, Ferrière en 1261, 1289 et 1440.

En 1829, il apparaît Frières-Faillouël, mais Frière-Fallouel est mentionné en 1576[8].

L'étymologie de Frières indiquerait, selon les théories :

- que ce nom viendrait du latin ferrum qui veut dire fer et désignerait une forge,

- Peigné Dellacourt rappelle que dans une charte délivrée par Louis le Bon on trouve l’inscription « villa actum Ferrarias ». Ce nom rappellerait les enclos destinés à retenir le gros gibier, les cerfs, les sangliers.

Faillouël a porté comme noms Foillovellum, Foilluollum, Filluellum, Folluel en 1126, Folloel en 1201, Foilluel en 1202/1205 et 1263, Folluel en 1441. En 1842, apparaît Faillouël. Le nom pourrait provenir de Folleia (folie), les folies étant les petites maisons de plaisance ou de chasse.

Histoire

Les traces de présences humaines sont attestées à deux endroits de la commune : en effet des habitats gallo-romains y ont été détectés. L'un d'eux a été repéré en 1972 lors de la construction de la D 1 Saint-Quentin - Soissons. Les engins de travaux publics ont détruit l'ensemble du site sous les yeux des archéologues, qui ont malgré tout pu récupérer du matériel archéologique, en particulier une magnifique figurine en terre cuite d'un canidé tenant une flûte de Pan et des céramiques des IIe, IIIe et IVe siècles. Exposée au musée de Noyon, la statuette y a depuis été volée…

La seconde trace est une villa gallo-romaine repérée par photographie aérienne.

À l'époque romaine, le village est sur le territoire du peuple des Viromanduens (capitale : Vermand / Saint Quentin).

La première trace écrite évoquant le village date du [Note 3], lorsque le roi puis empereur Charles le Chauve donne les deux tiers du village à l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne.

À partir du Moyen Âge

En 1046, le village est donné par Gérard 1er, évêque de Cambrai à l'abbaye de Neufchâteau.

Une motte castrale a été clairement repérée sur les hauteurs de Faillouël. La toponymie de l'endroit (la « Butte du Roi »), les observations aériennes et une intervention archéologique en 2006[9] ont repéré très clairement la motte, le fossé qui délimite la basse-cour et l'enceinte. La partie sondée à l'intérieur de la basse-cour a révélé la présence de structures d'habitats (traces de bâtiments sur poteaux et de fosses). Ces fosses étant remplies de fragments de torchis brûlé, cela pourrait signifier que le site a été détruit par un incendie. La céramique retrouvée permet d'estimer que le site a été occupé entre le XIIe et le XIIIe siècle. Des autorisations de construction de maisons individuelles sur ce terrain historiquement et archéologiquement précieux ont empêché une fouille poussée en 2006.

Au XIIe siècle s'établit à Faillouël un prieuré de frères croisés de l'ordre de Saint-Augustin, dépendant de l'abbaye de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie[10]. Il semble que c'est le comte Jean de Faillouel, seigneur de Condren, qui ait permis la création des religieux de Sainte-Croix en leur donnant des terres dont il avait la possession à Faillouë[11] l.En effet, la terre de Faillouël est rattachée à celle de Condren.

L'église, détruite en 1918, daterait du XIVe siècle, elle fut restaurée en 1689[12]. L'actuelle rue du Vieux-Moulin à Faillouël et la carte de Cassini[13] du XVIIIe siècle indiquent la présence de moulins à vent.

En 1430, les terres de Frières, Chauny…, sont vendues à Philippe le Bon, duc de Bourgogne par le Charles Ier d’Orléans, duc d'Orléans.

Aux XVe et XVIe siècles, Frières était une seigneurie relevant de la châtellenie de Chauny[8].

En 1659, des meurtres et des pillages sont commis dans le village par des régiments de Picardie, de Turenne et de Rambure[réf. nécessaire].

Révolution française et XIXe siècle

Entre 1790 et 1794, la commune de Faillouël, instituée par la Révolution française, est rattachée à Frières, qui prend en 1801 le nom de Frières-Faillouel, puis, ultérieurement, celui de Frières-Faillouël[14].

Avant la Révolution française, la société locale est divisée entre gros fermiers, propriétaires de fermes dépassant la centaine d’hectares, et ouvriers agricoles très dépendants. Ces deux classes s’affrontent lors de la décennie révolutionnaire. Un des épisodes de cet affrontement est celui de la levée en masse décrétée par la loi du 24 février 1793. Le règlement de la levée prévoyait que la commune financerait l’équipement des recrues. Les recrues de la commune imposent à l’ancien seigneur, Le Sellier de Chezelles, de verser 8 000 livres, arguant qu’étant le plus favorisé de la commune, il était aussi celui qui avait le plus à perdre et donc avait le plus intérêt à la défense de la patrie[15].

Faillouël étant située sur la route postale de Château-Thierry à Saint Quentin, un relais de poste est installé[Note 4]. Des routes postales vers Roupy et Ham partent également de Frières. Ce relais de poste est à l'origine du bureau de poste installé à Faillouël, disparu dans les années 2000.

Au XIXe siècle, l'activité économique est principalement liée à l'agriculture, mais on compte également une fabrique de sucre[16], un four à chaux (rue du Chaufour), une brasserie, une briqueterie[17]..

En 1835, le chœur de l'église, bénie le , est reconstruit avec un clocher[12]. Le , trois nouvelles cloches sont installées dans le clocher pour remplacer l’ancienne et bénites par l’évêque et l’abbé Bahin, curé de Frières. Elles portent les noms de Sophie Caroline, Marie Eugénie et Marthe Alexandrine[18].

Époque contemporaine

- Première Guerre mondiale

Durant la Première Guerre mondiale, le village est fortement touché. Les Allemands déclarent la guerre à la France le 3 août 1914. Ils progressent rapidement en France par la Belgique et les Ardennes. Fin août-début septembre, les Allemands arrivent à Frières et occupent le village. Le front se stabilise sur une ligne Roye-Noyon-Soissons de mi-septembre 1914 à mars 1917. Le vicomte Jacques Le Sellier de Chezelles, ayant aidé à l'évacuation d'habitants, est condamné par les Allemands à être fusillé. Il se suicide avant d'être exécuté[réf. nécessaire].

En février 1917, les Allemands reculent et le , les alliés reprennent le village. Avant de quitter Frières-Faillouël, les Allemands entreprennent la destruction systématique du village : ils dynamitent les édifices et les maisons, les deux châteaux de la famille Le Sellier de Chezelles, l’église, détruisent les arbres, les puits…[réf. nécessaire]

Le recul allemand de 1917 est célébré par des visites officielles à Faillouël, dont le roi d'Italie Victor Emmanuel III en octobre 1917[19], de passage dans la région. Plusieurs personnalités visitent en juin[20] et en juillet[21] le pavillon du prince Eitel Frédéric (commandant une des divisions de l'armée allemande) découvert par les alliés quand ils reprennent la région : il s'agit d'un poste d'observation et de repos, en bois, situé sur les hauteurs de Faillouël, au Bois l'Abbé.

Les 22 et 23 mars 1918, les Allemands progressent et occupent de nouveau le village. La Maison du Garde (au sud du territoire de Frières en lisière de forêt) demeure le lieu de la commémoration de l’engagement des troupes alliées face aux troupes allemandes, du 21 au 23 mars 1918[22]. Des milliers de soldats allemands sont face au Corps expéditionnaire américain, aux 3e et 5e Armées britanniques, 10e Régiment d’Infanterie de l’Essex, la 1re Division de cavalerie (9e Régiment de Cuirassiers) et la 1re Armée de Lorraine pour les troupes alliées. Au soir du 24 mars, les troupes allemandes ont avancé de 40 km, capturé 45 000 prisonniers et pris 600 canons. Aujourd’hui, la route qui traverse le bois a été rebaptisée le Route du 9e Cuirassiers et du 10e Essex.

Le village est repris par les Français le 7 septembre 1918.

À la fin de la guerre, le village est considéré comme détruit[23] : seules la grille du château, de la ferme rue Pasteur, la façade de l'église et la chapelle du cimetière ne sont pas détruites. Des baraquements provisoires sont construits. Le village est décoré le de la Croix de guerre[24].

Le , le journal La Lanterne (quotidien) indiquait[25] :

« Au nombre des communes qui connurent l'invasion toute la durée de la. guerre, Frières Faillouël (Aisne), fut de celles qui subirent tous les mauvais traitements de l'ennemi.

Tous les habitants, vieillards, femmes, et enfants, furent mis au régime du travail forcé, souvent privés d'alimentation, déportés ou fusillés à la moindre protestation.

Avant leur départ, en novembre 1918, les Allemands expédièrent chez eux le mobilier des maisons épargnées par les bombardements et ensuite y mirent le feu; il n'en resta pas une seule habitable : église, mairie, écoles, tout fut détruit et pas un arbre fruitier ne resta debout.

De cette petite commune autrefois si animée et si pittoresque, les Allemands ont fait un épouvantable désert !

Néanmoins, aussitôt l'armistice, les habitants en majeure partie cultivateurs se remirent courageusement au travail, logeant dans les décombres, manquant de tout.

Aujourd'hui, la vaillante petite commune commence à renaître, des bâtiments agricoles sont en cours de construction.

Par des moyens de fortune, les services communaux fonctionnent et le Conseil municipal a décidé d'élever par souscription un monument aux militaires et civils de la commune morts pour la patrie au cours de la Grande Guerre.

Les souscriptions sont reçues à la mairie de Frières Faillouël (Aisne), et à Paris, chez MM. Chauvin et Richard, architectes, 15, rue de Bellefond.

La commune de Prières Faillouël, décorée de la croix de guerre n'a pas encore de marraine, elle en sollicite une pour ses écoles »

Dans les années 1920-1930, l'église, la mairie et le village sont progressivement reconstruits.

La grande ferme de la famille Le Sellier de Chezelles, rue Pasteur, est reconstruite en 1919-1922, sur le plans de l'architecte parisien André Granet[26]. Le château situé entre Frières et Faillouël, dont la construction datait d'après la guerre 1870, est reconstruit en 1928 par les architectes parisiens Gustave Olive et Joseph Martin[27]. Le vieux château du XVIIIe siècle (situé entre la ferme rue Pasteur et la mairie actuelle) n'est pas reconstruit[26].

- L'église de Frières en 1914, avant sa destruction.

- L'église de Frières après sa destruction en 1917 (?)

- La place et la mairie provisoire après la guerre (environs de 1920-25 ?).

- La Grande Rue et le Café Pronier-1928.

- La rue de Philadelphie dans les années 1950.

- Seconde Guerre mondiale

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en octobre 1939, le 27e régiment d'Infanterie, dirigée par le Colonel Quantin, stationne dans la région. Une partie du régiment s'installe dans le village jusqu'en mai 1940.

En mai 1940, fin de la "drôle de guerre" : les allemands arrivent par la Belgique. Les habitants de Frières voient d'abord passer dans le village des colonnes de réfugiés belges qui fuient les Allemands, suivis par les habitants du nord de l'Aisne. Les Allemands progressent vite et franchissent Frières et ses environs autour du 20 mai 1940.

Le 17 mai 1940, la Préfecture a donné l'ordre d'évacuer, beaucoup d'habitants du village fuient l'arrivée imminente de l'armée allemande : le département d'accueil désigné est celui de la Mayenne.

Le village sera relativement épargné, notamment car il abrite à partir de juin 1944 des unités d'aviation de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande : le Jagdgeschwader 3 en juin, puis le Jagdgeschwader 5 en juillet et enfin le Jagdgeschwader 4 fin août 1944. Le terrain d'aviation allemand est situé entre la D 32 aux Francs Bois et la forêt à la Faisanderie. Les avions (des Messerschmitt Bf 109) sont stationnés en lisière de forêt, sous les arbres. Ils livrent des combats aériens en Picardie et en Normandie. Un des as de l'armée de l'air allemande participe d'ailleurs aux combats depuis le terrain d'aviation : Theodor Weissenberger qui, en 1944, fêtera à la maison du garde-chasse des Franc Bois sa 200e victoire aérienne.

Des résistants de Frières-Faillouël participent aux actions de sabotage et de résistance, notamment au sein du groupement B (région de Laon) des Forces françaises de l'intérieur (FFI). Un parachutage de 3 tonnes d'armes et de matériel est réalisé en octobre 1942 au Bois des Férons avec 15 résistants. Le message déclencheur de l'action diffusé sur Radio Londres sera « J'aime les frites »... Des aviateurs anglais et américains sont cachés dans le village par des habitants. Le , monsieur Chede, un résistant du village, fait exploser un petit passage sous le canal de Saint-Quentin à Mennessis, le faisant exploser : il vide ainsi le canal.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune se trouve dans l'arrondissement de Laon du département de l'Aisne. Pour l'élection des députés, elle fait partie de la quatrième circonscription de l'Aisnedepuis le dernier découpage électoral de 2010[28].

Elle fait partie depuis 1801 du canton de Chauny[14].

Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, ce canton, qui n'est plus qu'une circonscription électorale, et dont la commune est toujours membre, est modifié, passant de 20 à 21 communes.

Intercommunalité

La commune de Frières-Faillouël était membre de la Communauté de communes Chauny-Tergnier, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créée fin 1999.

Celle-ci fusionne avec sa voisine pour former, le , la communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère dont la commune est désormais membre. Cette communauté d'agglomération est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[29].

Administration municipale

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[33]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[34].

En 2019, la commune comptait 983 habitants[Note 5], en diminution de 2,29 % par rapport à 2013 (Aisne : −1,61 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

L'église Notre-Dame a été reconstruite dans les années 1930. Certains évoquent un style rappelant les églises arméniennes ou géorgiennes. Elle reprend en fait la base de l'ancienne église du XIVe siècle, détruite pendant la première guerre mondiale (façade, toit et murs identiques). Le clocher, ajouté en 1835 sur la toiture au niveau du chœur est reconstruit de façon indépendante contre la façade sud. Ses vitraux, non signés, sont consacrés à Thérèse de Lisieux[36].

La mairie date de la même époque.

Le château a été reconstruit en 1928 sur les plans des architectes Gustave Olive et Joseph Martin[27].

- La mairie de Frières-Faillouël.

- L'église de Frières-Faillouël.

Personnalités liées à la commune

Voir aussi

Lien interne

- Liste des communes de l'Aisne

Liens externes

- Site de la mairie.

- Frières-Faillouël sur le site de l'Institut géographique national.

- « Dossier complet : Commune de Frières-Faillouël (02336) », Recensement général de la population de 2016, INSEE, (consulté le ).

- « Frières-Faillouël », Ma commune, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (consulté le ).

- Carte spéciale des régions dévastées : 22 NE, Laon [Nord-Est], Service géographique de l'armée, (lire en ligne) sur Gallica.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en décembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le est la date de la consécration de l'église Saint-Corneille en présence de Charles le Chauve

- Le relais de poste est attesté dans le livre de poste français de 1845, le précédent étant Chauny, le suivant Saint-Quentin

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le )

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le )

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le )

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le )

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Auguste Matton, Dictionnaire topographique du département de l'Aisne : comprenant les noms de lieu anciens et modernes, Paris, Imprimerie nationale, coll. « Dictionnaire topographique de la France », , 364 p. (lire en ligne), p. 121, lire en ligne sur Gallica.

- Guy Flucher, « Frières-Faillouël – Rue Courroire et rue du Bois », ADLFI. Archéologie de la France - Informations. une revue Gallia, (ISSN 2114-0502, lire en ligne, consulté le )

- Louis Paul Colliette, Mémoires pour servir à l'histoire ecclesiastique: civile et militaire de la province du Vermandois, (lire en ligne)

- Jean Baptiste Louis Brayer de Beauregard, Statistique du département de l'Aisne: ptie] Topographie, population, histoire, administration, Melleville, (lire en ligne)

- Joseph Ledouble, État religieux ancien & moderne des pays qui forment aujourd'hui le diocèse de Soissons, Chez l'auteur, (lire en ligne), sur Google books

- « Géoportail », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Laurent Brassart, « Plus de vingt paysanneries contrastées en révolution ». De la pluralité des dynamiques sociales du politique en milieu rural pendant la révolution », Annales historiques de la Révolution française, no 359 « Changements sociaux et dynamiques politiques », , p. 53-74 (DOI https://doi.org/10.4000/ahrf.11469, lire en ligne, consulté le ).

- Eusèbe Girault de Saint-Fargeau, Dictionnaire géographique, historique, industriel et commercial de toutes les communes de la France et de plus de 20.000 hameaux en dépendant, vol. 2, Paris, Firmin Didot, , 667 p. (lire en ligne), p. 74, lire en ligne sur Gallica.

- encyclopedie.picardie.fr.

- M. Dutailly, « Cloches de Frières-Faillouël », Bulletin de la Société académique de Chauny, t. I, , p. 340-342 (lire en ligne, consulté le ), lire en ligne sur Gallica.

- « Le Miroir : entièrement illustré par la photographie », sur Gallica, (consulté le )

- « Le Miroir : entièrement illustré par la photographie », sur Gallica, (consulté le )

- « Le général Humbert, l'amiral italien Taon De Revel et les membres de la Mission italienne à l'observatoire du prince Eitel-Frédéric », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Alain Pouteau, « Plaque au 9e Cuirassiers à la maison du garde - Viry-Noureuil », sur Picardie 14-18 (consulté le )[réf. incomplète]

- Carte spéciale des régions dévastées, document mentionné en liens externes, 1920.

- Journal officiel du 21 octobre 1920, page 16155.

- « Une commune de t Aisne demande une marraine pour ses écoles », La Lanterne, no 16035, , p. 4 (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Charles Cappronnier et Franck Delorme, « La reconstruction des fermes dans le département de l’Aisne après 1918 », In Situ, la ruevue despatrimoines, no 21 « De l'art de bâtir aux champs à la ferme moderne », (DOI https://doi.org/10.4000/insitu.10403, lire en ligne, consulté le ).

- J. Martin, « Le château de Frières-Fallouël : Propriété de Mme la Vicomtesse de Chezelles », Le Moniteur des architectes : organe de la Société nationale des architectes de France, no 70, , p. 185-191 (lire en ligne, consulté le ), lire en ligne sur Gallica.

- « Découpage électoral de l'Aisne (avant et après la réforme de 2010) », sur http://www.politiquemania.com/ (consulté le ).

- « communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - fiche descriptive au 1er avril 2020 », sur https://www.banatic.interieur.gouv.fr/ (consulté le )

- « L'exécutif », Conseil communautaire, sur http://www.ccct.fr (consulté le ).

- Emmanuel Défente, « Lauriston vise l’intercommunalité : Réélu maire de Frières-Faillouël, Charles-Edouard Lauriston vise également la première vice-présidence de la communauté de communes pour représenter les ruraux. », L'Union L'Ardennais, (lire en ligne, consulté le ).

- « À Frières-Faillouël, le maire et ses adjoints élus par le conseil municipal », L'Aisne nouvelle, (lire en ligne, consulté le ) « Charles-Édouard Law de Lauriston a démarré son sixième mandat d’édile, entouré de trois adjoints ».

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Hervé Paturè, Patricia Martin, Daniel Pantel, Mme de Chauvigny de Blot, Guide des églises du Chaunois, Conférence des Offices du tourisme du Chaunois, , 57 p. (lire en ligne [PDF]), p. 29.

- Portail de l’Aisne

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Frières-Faillouël

Frières-Faillouël ist eine französische Gemeinde mit 983 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France; sie gehört zum Arrondissement Laon, zum Kanton Chauny und zum Gemeindeverband Chauny Tergnier la Fère.[en] Frières-Faillouël

Frières-Faillouël (French pronunciation: [fʁijɛʁ fajwɛl]) is a commune in the Aisne department in Hauts-de-France in northern France.- [fr] Frières-Faillouël

[ru] Фриер-Файуэль

Фрие́р-Файуэ́ль (фр. Frières-Faillouël) — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Шони. Округ коммуны — Лан.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии