world.wikisort.org - France

Concarneau [kɔ̃.kaʁ.no] (en breton Konk-Kerne) est une commune du département du Finistère dans la région Bretagne en France.

| Concarneau | |

Vue aérienne de la ville close de Concarneau. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Concarneau Cornouaille Agglomération (siège) |

| Maire Mandat |

Marc Bigot 2020-2026 |

| Code postal | 29900 |

| Code commune | 29039 |

| Démographie | |

| Gentilé | Concarnois |

| Population municipale |

19 816 hab. (2019 |

| Densité | 482 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 52′ 34″ nord, 3° 55′ 04″ ouest |

| Altitude | 6 m Min. 0 m Max. 106 m |

| Superficie | 41,08 km2 |

| Type | Commune urbaine et littorale |

| Unité urbaine | Concarneau (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Concarneau (bureau centralisateur) |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | concarneau.fr |

| modifier |

|

Troisième commune du Finistère par sa population, chef-lieu d'un canton et d'une communauté d'agglomération, Concarneau, qui inclut les anciennes communes de Beuzec-Conq et Lanriec, est une ville située sur la côte cornouaillaise dans la baie de La Forêt.

La ville s'est constituée au Moyen Âge à partir de la ville close située dans l'estuaire du Moros. Cet abri naturel a permis le développement du septième port de pêche français en tonnage débarqué et d'importants chantiers navals.

Sa situation sur le littoral et son patrimoine historique en font aujourd'hui une destination touristique bretonne de premier plan.

Géographie

Localisation

|

La commune de Concarneau est située au sud du département du Finistère à l'ouest de la région Bretagne. Elle est la troisième commune du département par sa population et la principale de l'aire urbaine de Concarneau qui regroupe deux communes et 27 031 habitants en 2007[1]. Son unité urbaine regroupe les communes de Concarneau et Trégunc[2]. Concarneau est située à 19 km de Quimper, 44 km de Lorient, 71 km de Brest, 169 km de Rennes et 475 km de Paris[3].

Communes limitrophes

La ville est née dans l'ancienne île fortifiée, rattachée au continent par un pont fortifié, dénommée « Ville close » et située dans la ria du Moros où s'est développé le port, principalement sur la rive droite, même si des extensions urbaines existent sur la rive gauche (Le Passage-Lanriec, Le Cabellou). Le front de mer situé plus à l'ouest, le long de l'océan Atlantique, formé de plusieurs plages (plage des Dames, plage des Sables blancs, etc.), est essentiellement balnéaire tout le long de la corniche.

- Vue aérienne.

- La « Ville close » vue du Passage-Lanriec.

- Concarneau vu du Passage-Lanriec.

Géologie et relief

La commune, littorale et légèrement vallonnée, a des altitudes basses allant de 0 mètre (côte) à 106 mètres (au nord). La partie nord est la plus élevée, la partie sud-ouest la plus basse. Le littoral est très découpé, avec du nord au sud l'anse Saint-Laurent (rive gauche, la rive droite faisant partie de la commune de La Forêt-Fouesnant) et l'Anse Saint-Jean (séparées par la Pointe de Stang Bihan, un espace boisé propriété du Conservatoire du littoral), les plages des Sables Blancs, de Cornouaille, des Dames, la presqu'île de la Ville close, l'anse de Kersaux, la pointe du Cabellou[4]. Concarneau est située sur le littoral de la Baie de La Forêt.

- Louis Le Camus : L'Anse Saint-Laurent (1883, musée des beaux-arts de Quimper).

- L'Anse Saint-Laurent à marée haute.

- L'Anse Saint-Laurent au soleil couchant et à marée basse.

- La Pointe de Stang Bihan vue de la rive gauche de l'Anse Saint-Jean.

- L'Anse Saint-Jean à marée basse.

- La plage des Sables Blancs.

- L'Anse de Kersaux à marée basse ; au centre de la photographie un mur de protection construit en 2021 par un riverain et soulevant maintes protestations car il défigure l'aspect naturel du littoral (surnommé "Mur de la honte" par les opposants qui réclament sa démolition).

La commune se situe à quelques kilomètres au sud des grandes failles du Massif armoricain allant de Quimper à Nantes. Le socle est composé de granite, une roche intrusive hercynienne (400 à 245 millions d'années) au sud, mais également de nappes du Paléozoïque inférieur (570 à 400 millions d'années) au nord. Au centre et à l'ouest se trouvent des roches sédimentaires, de l'Ordovicien (environ 460 millions d'années) et du Silurien (environ 420 millions d'années)[5].

Lors des marées de vive eau, des vestiges d'une forêt engloutie (17 troncs de chêne) estimée dater d'entre 5 000 et 1 000 avant J.-C. affleurent devant la plage des Sables-Blancs[6].

Hydrographie

La commune de Concarneau est traversée par la ria du Moros, petit fleuve côtier qui se jette dans son port.

Le ruisseau Minaouët constitue la limite communale sud ; le ruisseau de Saint-Jean coule depuis le nord vers la baie Saint-Jean, appendice de la baie de La Forêt. Le Val est en limite est et le Saint-Laurent constitue la limite ouest et une partie des limites au nord-ouest de la commune.

On dénombre plusieurs stations de pompage, un réservoir et un château d'eau[4].

Climat

La commune bénéficie d'un climat océanique comparable à celui de la ville de Lorient ou de l'île de Groix en raison de sa proximité directe avec la mer.

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Lorient[8] | 1827 | 896 | 5 | 11 | 43 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 5 | 4,8 | 5,9 | 7,3 | 10 | 12,6 | 14,4 | 14,7 | 13,5 | 11,3 | 8,1 | 6,1 | 9,5 |

| Température moyenne (°C) | 7 | 7 | 8,3 | 10,1 | 12,8 | 15,5 | 17,5 | 17,6 | 16,3 | 13,7 | 10,1 | 8,1 | 12 |

| Température maximale moyenne (°C) | 9 | 9,1 | 10,7 | 12,8 | 15,5 | 18,5 | 20,5 | 20,6 | 19,2 | 16,1 | 12,2 | 10 | 14,5 |

| Précipitations (mm) | 88,2 | 72,5 | 66,4 | 45,4 | 58,7 | 39,1 | 36,8 | 33,5 | 53,5 | 70,7 | 77 | 90,4 | 732,1 |

Voies de communication et transports

Transport maritime

Un bac fait la navette toute l'année entre le quartier du passage et la Ville Close, dont on dit que c'est « la plus petite croisière du monde » (la distance est de quelques dizaines de mètres, mais la traversée de l'estuaire du Moros est en fait d'environ 300 mètres, les deux appontements n'étant pas face à face). Le samedi , Concarneau a inauguré son tout nouveau bac électrique Le Vachic, qui assure environ 300 000 passages chaque année[10].

L'été, les « Vedettes de l'Odet » rejoignent les îles Glénan et proposent des excursions vers la rivière de l'Odet, également surnommée « plus jolie rivière de France ».

Les « Vedettes de l'Odet » et les « Croisières bleues » assurent la liaison Concarneau-Beg Meil : une balade commentée dans la baie permet de découvrir Concarneau côté mer.

La Santa Maria propose des promenades et de la pêche en mer.

Le Popoff propose également des sorties en mer à bord de vieux gréements.

Transport ferroviaire

Deux lignes de chemin de fer ont desservi Concarneau : la ligne de Rosporden à Concarneau ouverte en 1883 et la ligne Concarneau - Quimperlé ouverte en 1908.

Le trafic voyageurs entre la gare de Rosporden et la gare de Concarneau est transféré sur route le 4 octobre 1959.

La ligne de fret est encore très active dans les années 1970 avec 76 000 tonnes transportées par an, avant de perdre de la vitesse et de s'éteindre définitivement en septembre 1998 avec un dernier trajet transportant du matériel pour GDF ; le dernier train à marée a roulé en 1974 et le dernier train de marchandises desservant l'usine Eureden de Coat-Conq dessert celle-ci en 2021[11].

Une navette en car est toujours assurée par le réseau TER Bretagne depuis la gare de Rosporden (Ligne 4 réseau Coralie). Le bâtiment voyageurs de la gare est toujours ouvert, il offre les services d'une boutique SNCF.

Transport routier

La voie express RN165 passe à quelques kilomètres au nord de Concarneau ; deux échangeurs permettent de rejoindre la ville.

Transport aérien

Concarneau ne dispose pas d'aéroport. Les aéroports les plus proches sont ceux de Lorient et Quimper.

Transport urbain

La ville de Concarneau est desservie par le réseau de Coralie, dont la ligne 4 relie le centre-ville et la Gare de Rosporden.

Voie verte et véloroute

La voie verte no 7, allant de Roscoff à Concarneau via Morlaix et Carhaix, emprunte dans sa partie sud le tracé l'ancienne voie ferrée allant de Rosporden à Concarneau ; elle a ouvert sur la totalité de ce parcours en 2016. Elle s'étend sur près de 160 kilomètres dont 147 vers Roscoff[12].

La véloroute 45 (véloroute littorale dite aussi V5 Bretagne), passe par Concarneau et le bac entre la Ville Close et Lanriec.

Urbanisme

Typologie

Concarneau est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[13],[14],[15]. Elle appartient à l'unité urbaine de Concarneau, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[16] et 26 091 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[17],[18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[19],[20].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[21]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[22],[23].

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l' occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 21,5 % | 881 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations publiques | 4,3 % | 175 |

| Zones portuaires | 2,0 % | 80 |

| Équipements sportifs et de loisirs | 0,8 % | 33 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 34,0 % | 1394 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 1,8 % | 74 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 19,9 % | 817 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 3,4 % | 138 |

| Forêts de feuillus | 11,1 % | 455 |

| Zones intertidales | 0,3 % | 12 |

| Plans d'eau | 0,6 % | 25 |

| Mers et océans | 0,4 % | 16 |

| Source : Corine Land Cover[24] | ||

Toponymie

Le nom breton de la commune est Konk-Kerne.

Le nom de la localité est attesté sous les formes Cuncheto en 1235 - 1239[25], Conc en 1279[réf. nécessaire], Conca au XIIIe siècle[25], Conchet au XVe siècle[25], Conq en 1407, Concarneau en 1489.[réf. nécessaire]

Le premier élément Conc- (Konk- en breton) représente le breton konk (autrement graphiés conc ou concq) « anse, abri, port, baie petit golfe »[26],[27]. Ce terme désigne également une grande coquille selon Grégoire de Rostrenen, un coin ou une pointe selon Pelletier. Selon le Catholicon (vieux dictionnaire breton), il s'agit d'un emprunt au latin concha « coquillage, coquille », lui-même d'origine grecque κο'γχη et qui a également donné le français conque qui qualifiait des ports dont l'anse abritée était une garantie de protection pour les navires[28].

Les formes anciennes montrent que l'adjonction du second élément -[c]arneau est tardive. Il s'agit du breton kerneo « Cornouaille » dont la finale -eo a été rendue par la terminaison -eau en français. En breton moderne, on note Kernev « Cornouaille ».

Ainsi, selon les traductions Concarneau signifie « abri, anse ou baie de Cornouaille » qui peut être comparé à Konk-Leon (Le Conquet) signifiant donc anse ou baie du Léon. Le toponyme correspond bien à la situation de la ville, bâtie dès son origine sur une île au milieu d'une ria.

Une autre théorie dérive de la fondation d'une ville par Concar que l’on nomma Concar-Keronéos (Concar, fils d’Urbien). Le nom de la cité se transforma en Conkernos et avec le temps en Concarneau[29].

Lanriec, ancienne commune rattachée à Concarneau en 1959 est attestée sous les formes Lan Rioc au XIe siècle, Lanriec vers 1330, Lanreuc en 1368, en 1405, Lanriec en 1535.

Il s'agit d'une formation toponymique brittonique en Lan « ermitage » et riog, probable fondateur de cet ermitage.

Histoire

La ville de Concarneau est construite autour de la Ville close. Des faubourgs se sont développés sur le continent autour de cette « île-cité ». Ce n'est que récemment dans l'histoire de Concarneau que la ville est sortie de ses remparts.

Préhistoire et période gallo-romaine

Les premières traces de civilisation à Concarneau n'ont pas été retrouvées dans la Ville close mais autour de la baie[30]. La densité de l'habitat et les profonds remaniements de sols créés par les différentes constructions peuvent expliquer cette absence d'artéfacts.

Autour de Concarneau, des mégalithes attestent de la présence de civilisation au Néolithique, comme le dolmen de Keristin-Beuzec (ou de Keristin-ar-Hoat-Milieu), une sépulture en V du IVe millénaire av. J.-C.[31]. Ce monument, représentant de la transition entre les dolmens à couloir et les allées couvertes[32], a conservé tous ses piliers mais aucune table. Sa partie orientale est envahie par la végétation.

Un souterrain de l'âge du fer a été découvert à Stang-Vihan[33] (entre la plage des Sables Blancs et l'anse Saint-Laurent) en 1966 ; il est formé de quatre salles rectangulaires, sont les côtés mesurent entre 1,4 et 1,8 mètre, dont une seule a conservé sa voûte. La hauteur des salles est d'environ 1,5 mètre ; on y accédait par deux puits, découverts entièrement comblés. Des poteries, meules et objets divers, dont de nombreux tessons, y ont été découverts[34]. Des vestiges datant de l'âge du fer, notamment un enclos imposant de 8 000 m², daté de La Tène finale, ont été découverts au niveau de la zone d'activités de Colguen en 2021 lors d'une fouille de sauvetage[35].

Un petit établissement thermal[36] gallo-romain a été mis au jour, dans les années 1964-1965, près du lieu-dit du Questel[37].

Une voie peut-être d'époque romaine qui relie Concarneau à Carhaix, appelée « le chemin des Poissonniers », permet l'acheminement rapide (12 à 18 heures) en poisson frais et en coquillages de la capitale de Osismes[38].

Fondation de la ville

L'acte le plus ancien, dans lequel est fait mention de Concarneau est le cartulaire de l'abbaye de Landévennec. Cet acte écrit aux alentours de 1050 ne cite pas directement Concarneau (ou tout autre nom désignant Concarneau), on y lit : Ego Gradlonus do sanclo Uuingualeo…, locum sancli Uuingualet in Buduc, V villas Traduit en Moi, Gradhlon, je donne à Saint-Guénolé, le lieu de Saint-Guénolé, en la paroisse de Beuzec, cinq maisons[39].

Saint Guénolé (461-532) est le fondateur de l'abbaye de Landévennec. À l'époque, la paroisse de Beuzec regroupe l'actuel quartier de Beuzec et l'îlot de Conq. Les maisons dont il est fait référence furent constituées en prieuré sur la partie la plus haute de l'île. Aujourd'hui on peut situer cet endroit sur la place Saint-Guénolé. Les moines de Landévennec vont donc construire leur prieuré, et aider au développement de la cité.

Selon d'autre sources, Concarneau aurait été fondée par Concar fils d'Urbien et petit-fils du roi Judicaël. Il aurait chassé les Pictes présents et se serait donc installé sur l'îlot rocheux de Concarneau. Concar baptise en 692 la ville Concar-Keroneos ou Conkerneos qui se traduirait par Concar, fils d'Urbien. Concar meurt en 725. Concarneau est pris par les Francs en 799, mais reprise par les Bretons en 809[40].

L'îlot rocheux de Conq, actuelle Ville close, dépendait alors de la paroisse de Beuzec. Il est possible qu'il était défendu par des fossés profonds avec retranchements de terre surmontés de fortes palissades en troncs d'arbres entourant une motte castrale portant le château, mais on n'en a pas retrouvé de traces archéologiques lors des fouilles menées en 1997. La base d'une tour du XIIIe siècle et un mur du XIVe siècle retrouvés près de la tour du Fer à Cheval confirment toutefois l'existence d'une enceinte médiévale[41].

Le Moyen Âge

La région de Fouesnant - Concarneau formait au haut Moyen Âge le pagus Konk, un pays historique, c'était un pagus, c'est-à-dire une subdivision administrative de la Cornouaille[42].

Les Xe et XIe siècles

La population a beaucoup augmenté. Une église est construite, la chapelle du prieuré étant devenue trop petite, cette église étant toujours dans la paroisse de Beuzec. Conc est chef-lieu d'une châtellenie ducale.

Du XIIe siècle au XVe siècle

Le duc Jean II fait construire un auditoire pour la cour ducale et c'est probablement lui qui aurait fait construire la première enceinte murale en pierre entourant l'îlot, même s'il n'est pas possible de la dater avec précision, mais la période du XIIIe siècle ou début du XIVe siècle est la plus probable. Au XIIe siècle, seulement cinq villes de Bretagne (Rennes, Nantes, Vannes, Aleth et Dinan) sont ceinturées par un mur en pierre, le plus souvent il s'agit des fortifications gallo-romaines.[réf. nécessaire] À cette époque il y a un sénéchal et les officiers ordinaires d'une justice, procureurs, sergents, notaires, etc. Une communauté constitué de bourgeois, de négociants et de pêcheurs vit dans la cité, protégée semble-t-il par un donjon ou une tour fortifiée.

L'îlot fortifié (actuelle Ville Close) fut alors classé comme quatrième place forte de Bretagne. Bastion placé en avant-garde pour la défense du duché puis du royaume, la ville devint l'enjeu de nombreux combats et rivalités entre les Anglais et les Français, notamment pendant la guerre de Succession de Bretagne pendant laquelle les Anglais, venus au secours de Jean de Montfort, investirent la ville. En 1373, après trente années d'occupation anglaise, le connétable Du Guesclin, avec l'aide des troupes des ducs de Rohan, de Maury, de Beaumanoir[43] et du sire de Vaucouleurs[44], prend la ville pour le compte du roi de France Charles V, soutien de Jeanne de Penthièvre[45]. Tous les Anglais furent passés au fil de l'épée, à l'exception du chef auquel « le connétable accorda mercy »[46].

Le duc de Bretagne Pierre II fait reconstruire la muraille et les travaux sont poursuivis par ses successeurs Arthur III et François II.

En 1488, la Ville close, après la défaite de Saint-Aubin-du-Cormier, passe aux mains du roi de France Charles VIII, avant d'être reprise par les Bretons. « À ceste époque, cest endroit ainsy fortifié n'estoit qu'une retraicte à voleurs et gens de corde, comme il se voit paz expérience que si quelqu'un avoit assassiné son voisin ou faict quelque vol, ou ravy quelque fille ou femme, Concarneau estoit sa retraicte » écrit le chanoine Moreau. En 1489, le vicomte de Rohan, aidé de Jean IV de Rieux, assiège la ville, qui ne tarde pas à succomber, repassant momentanément sous contrôle français. La duchesse Anne, tentant d'empêcher l'assujettissement du duché de Bretagne au royaume de France fait appel aux Anglais qui occupent la ville jusqu'en 1495.

Époque moderne

Les guerres de la Ligue

Pendant les guerres de la Ligue, le 17 janvier 1576, trente gentilshommes du pays, commandés par messires de Kermassouet et Baud de Vigne-la-Houlle, qui professaient la religion réformée prirent par ruse la ville[47]. La garnison fut mise à mort et Louis de Lézonnet[48], le gouverneur de la ville, dut s'enfuir. Les réformés firent alors appel aux Rochellois qui expédièrent une escadre commandée par Du Vigean[49]. Les habitants des paroisses voisines, commandés par de Pratmaria[50] et Jean de Tyvarlen[51] s'assemblent au son du tocsin et se dirigent vers Concarneau. On eût peine à les forcer sans Charles Le Bris, un marchand de Concarneau, qui poignarda dans leurs lits les sieurs de Kermassouet et Baud de Vigne-la-Houlle, saisit les clefs qu'il avait autour des bras, et s'en fut ouvrir les portes de la ville. Les calvinistes furent tous égorgés. Les vaisseaux de Du Vigean, arrivés trop tard, s'enfuirent en apprenant la chute de la place[52].

Louis de Lézonnet reprit le gouvernement de Concarneau ; de même que la majeure partie de la noblesse bretonne, il s'était d'abord rangé du côté des Ligueurs, et fut l'un des premiers nobles bretons à se rallier au duc de Mercœur qui lui confia la défense de Concarneau, mais après la conversion du roi Henri IV au catholicisme en 1593, ce dernier lui laissa le gouvernorat de Concarneau. Louis de Lézonnet meurt en 1595 des suites d'une blessure reçue « lors d'une entreprise contre la ville de Quimper (...) laissant pour successeur dans le commandement de la place de Concarneau un fils mineur sous la tutelle de Jean de Jegado son cousin »[53]. Concarneau devint une juridiction royale avec droit de prévôté et fut une des 42 villes de Bretagne qui députèrent désormais aux États de la province.

Le 5 mai 1597, Jean Jegado[54], seigneur de Kerollain, alors gouverneur de Concarneau pour le compte de son neveu Lézonnet[55], orphelin en bas âge, se rend à Quimper en compagnie de sept ou huit soldats armés, comme il en avait l'habitude, au moment même où des brigands dirigés par La Fontenelle attaquent la ville. Il aida les Quimpérois à les repousser[56]

Les XVIIe siècle et XVIIIe siècle

En juillet 1619, le roi Louis XIII, mécontent des agissements du gouverneur de Concarneau, le sieur de Lézonnet, ordonna au gouverneur de Bretagne, alors César de Vendôme, d'aller prendre le contrôle de la ville, ce qui nécessita la levée d'une armée consistant « en trois cents chevaux des compagnies d’ordonnance et en trois cents suisses et quelques canons qui descendirent le long de la Loire et furent conduits par mer ; en six vingt soldats tirés des compagnies des gardes que le Roy donna à conduire au sieur de la Besne, l’un des capitaines des gardes de S. M. [Sa Majesté] et en quelques compagnies des régiments de Picardie, Navarre et Beaumont », lesquels embarquèrent à Tours le 29 juillet 1619 pour descendre la Loire, puis parvinrent par voie de terre jusqu'à Quimperlé où César de Vendôme les rejoignit pour entreprendre le siège de la ville, établissant son quartier général à Chef-du-Bois[57]. Le sieur de Lézonnet finit par capituler et se rendit, le gouvernorat de la ville fut alors attribué au sieur de l’Isle Rouhé[58].

Concarneau est décrit ainsi en 1636 par François-Nicolas Baudot, sieur du Buisson et d'Aubenay (l'orthographe a été respectée) :

« Conk, ou Conkerneau est une petite place d'environ 100 maisons (...). Elle est située en mer qui l'environne à l'Est par un canal communément appelé la Chambre, de 60 ou 80 piés de large et de profondeur de 20, en basse eau, de 40 ou 50 en aulte marée, et qui avance un quart de lieue plus outre et reçoit les ruisseaus d'eau douce de Fromeur et de Lisivi où l'on peut abbreuver les chevaux. Ce bras est celui qu'il faut passer en bateau, venant de Kimperlé (...). Il y vient peu de vaisseaus, et la place, durant basse eau, est de 3 costés à sec ; mais en marée est de 3 costés environnée d'eau. Il n'y a que le canal, à l'Est, dit la Chambre, qui est toujours plein. À l'Ouest, c'est l'isthme ou terre qui n'a jamais d'eau, sinon par sous le pont levis et dans le fossé du dongeon. Il n'y a que du costé d'Ouest que la place tient à la terre ferme par une langue de terre (...). La ville est bien ceinte de murailles de larges pierres à gros grain, à tours, bastions et fers à cheval, et un gros dongeon qui, à la porte de terre, sert de réduit et de demeure au sieur du Puy Robin qui y commande à 20 hommes mal entretenus, sous le commandement du sieur de Rouet, du nom de la Béraudière[59], jeune cavalier qui a succédé à son père, le sieur de l'Isle de Rouet[60]. (...) La place est assez bonne, les murailles toutes à mâchicoulis (...). Une poterne y donne entrée, du costé de l'Est, aux passagers du canal ; une autre, du costé de terre, opposite et à l'ouest, est toujours ouverte ; une troisième au nord, dite la porte des vins, est murée. (...) Il y a dans la place cisternes et puits d'eau douce et entre autres, un dans le dongeon ou réduit du gouverneur. (...) La paroice est hors ville et s'appelle saint Busec. Dans la ville il y a trois églises : la grande chapelle de Saint Guennolé (...), bien jolie ; celle de Nostre Dame du Portail et l'Hospital de la Trinité. Le recteur de Saint Busec est recteur de Conquerneau et y demeure[61] »

La Ville close, bardée de canons et de couleuvrines, continua à protéger le port. Dans un premier temps propriété de Fouquet, Concarneau connût de nombreux changements puisque sa défense fut améliorée, des navires construits et de nombreux canons fondus pour armer la forteresse de Belle-Isle et pour aider le Surintendant des finances dans ses plans. Vers 1680, Vauban visite Concarneau et ordonne des travaux dans l'objectif d'améliorer le système de défense. Les toits des tours disparaissent permettant ainsi l'installation de l'artillerie sur des plates-formes. Ces travaux sont achevés en 1694, Vauban vient les inspecter le 7 juin de la même année.

Jusqu'à la Révolution française, Concarneau compte, en plus de la garnison, une population de pêcheurs qui arment quelques dizaines de chaloupes. En 1665, le port abrite trois grands navires, six barques et 41 chaloupes sardinières (la sardine était pêchée dans la baie, pressée, séché ou fumée, et expédiée ensuite par bateau vers Saint-Malo, Nantes, La Rochelle, voire Bordeaux et par charrette vers les villes de l'intérieur). Le port, en aval de la « Ville close », n'est alors qu'une vasière abritée par la masse des remparts de la « Ville close » où les chaloupes viennent hiverner, une digue sommaire protégeant toutefois les bateaux de la houle venant du large. Il n'y avait aucun quai : pour décharger le poisson, il fallait sauter à l'eau le long de la grève. Le Mémoire de Concarneau du rend compte de la situation difficile des pêcheurs : le prix du baril de rogue était fixé selon le bon plaisir des mareyeurs, oscillant entre 27 et 60 livres, et les mareyeurs, coalisés, absorbent toute la pêche au prix de misère qu'ils imposent[62]

Concarneau était le siège d'une petite sénéchaussée dont le ressort s'étendait de la vallée de l'Odet jusqu'à l'anse de Belon ; elle avait pour principaux fiefs Bodigno[63] et Le Mur, dans le quartier de Fouesnant ; le Hénan, Coetconq et Kergunus, près de Pont-Aven ; Coetcanton et Coetlorec, près de Rosporden ; Trévalot et Tréanna, en direction de Scaër[64].

Révolution française

Le décret de l'Assemblée nationale du 16 août 1791 précise que hors la ville, les paroisses du district de Quimper sont réduites à 18. Parmi elles, « Beuzec-Conq, qui aura pour succursale Concarneau »[65]. Ce découpage ne fut que provisoire et non repris lors de la création des communes par le décret de la Convention nationale du 10 brumaire an II (31 octobre 1793).

XIXe siècle

![Michel Bouquet : Le Vétéran entrant à Concarneau [vue partielle] (huile sur toile, 1861, Musée des beaux-arts de Brest)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Veteran_mg_8190c.jpeg/220px-Veteran_mg_8190c.jpeg)

L'escale contrainte du Vétéran

En 1807, plusieurs navires anglais mouillent dans l'archipel des Glénan et harcèlent la côte proche. Dans la nuit du 22 au 23 janvier 1807 la batterie de Beg Meil est attaquée par une soixantaine d'Anglais. L'assaut provoque la mort du commandant du fort, mais les Anglais sont repoussés. En février, des chaloupes anglaises volent du bétail sur l'île Saint-Nicolas et en juillet Le Vétéran, armé de 80 canons, commandé par Jérôme Bonaparte, pourchassé dans la baie de la Forêt par l'escadre de l'amiral Keith, doit se réfugier à Concarneau. En janvier 1813, un navire corsaire anglais, le Strennous, mouille aux Glénan et attaque des chaloupes de Concarneau[66].

L'essor de la pêche et des conserveries

Sous la Révolution française, en 1795, la flottille de pêche concarnoise compte 300 chaloupes (en 1792 Lesconil et Le Guilvinec n'avaient qu'une chaloupe, Sainte-Marine 3, Treffiagat et Kérity 4 chacun, L'Île-Tudy 8, Concarneau 250 et Douarnenez 275 environ[67]). Concarneau commerce ainsi du vin, du blé et surtout du poisson, envoyé par charrette aux monastères et aux villes de l'intérieur du pays. Cette relative aisance est stoppée par les guerres de l'Empire et le blocus des côtes.

Avec la révolution industrielle, la ville se transforme. Au début du XIXe siècle, une nouvelle jetée est construite pour mieux protéger le port, ainsi que le long quai joignant celle-ci à l'entrée de la « Ville close ». Ce port, peu profond, abrita toutefois jusqu'à 600 chaloupes pendant la saison de la sardine et, par la suite, les thoniers vinrent s'y ajouter. Des maisons bourgeoises sont édifiées le long des quais hors de la « Ville close ». Cette dernière devient, en cette période, un quartier populaire abritant matelots et sardinières. La Station de biologie marine de Concarneau est fondée par Victor Coste en 1859. Il s'agit de la plus ancienne station marine du monde.

À partir de 1851, les premières conserveries, remplaçant progressivement les fritures et les presses à sardines[68], apparaissent. Elles sont spécialisées dans la sardine et le thon. Elles feront la fortune de quelques négociants et permettront une élévation du niveau de vie de la population. En 1877, la ville compte 20 usines[69] dont l'usine Béziers[70] et en 1900 30 usines employant 2 000 ouvrières (qui portent la coiffe penn sardin) sur une population de 7 000 habitants. À partir de 1902, la disparition des grands bancs de sardines plonge Concarneau dans la misère[71].

- François Hippolyte Lalaisse : Femme de Concarneau (Galerie armoricaine, 1848).

- Le port dans la seconde moitié du XIXe siècle (photographe inconnu).

- L'entrée de la ville close en 1899 (photo de Louis Rousselet).

En 1866, sur 3 555 Concarnois, 850 vivent de la pêche de la sardine et 957 sont employés par l'une des quatorze conserveries de la ville[72]. En 1894, 21 conserveries sont recensées dans le canton de Concarneau, employant 539 hommes et 1 325 femmes[73].

La pêche à la sardine, qui se pratique de mai à septembre sur des bateaux montés par trois ou quatre hommes, est ainsi décrite par Victor Pierre (1834-1906) dans un livre publié en 1867 :

« Il est six heures du soir : les pêcheurs reviennent, voiles déployées. La passe franchie, on cargue, et chaque bateau, à l'aide de rames, vient se ranger à sa place, dans un bassin réservé, le long du quai. Ils sont là, deux ou trois cents, les filets suspendus d'un mât à l'autre avec les lièges en l'air, pour sécher jusqu'au lendemain matin. Les femmes, les filles, les enfants, accourent avec des paniers. On jette les paniers dans le bateau ; les pêcheurs les remplissent de deux cents sardines chaque, les replongent dans l'eau pour les rafraîchir et les hissent sur le quai tout dégouttants. Pendant une heure ou deux, c'est un va-et-vient continu des bateaux à la frégasse [usine de conserves] (...). Certains bateaux ont pêché sept, douze, quinze et jusqu'à vingt mille sardines (...). Sur la margelle du quai, de vieilles bonnes femmes s'agenouillent devant les bateaux et marmottent des prières. Les pêcheurs leur jettent quelques sardines et elles payent tout de suite en monnaie d'Ave, pour recommencer vite ailleurs[74]. »

Les aménagements portuaires restaient très sommaires : les patrons-pêcheurs échouaient leurs bateaux sur le quai Nul pour profiter des retenues d'eau construites en pierres debout sur la grève Rödel afin de laver et trier les sardines avant de les ranger dans des paniers destinés aux conserveries ; d'autres accostaient dans le bassin de la demi-lune (situé côté ouest de la ria du Moros, juste en aval de la Ville close et comblé en 1935 lors des aménagements portuaires alors effectués).

Le travail dans les conserveries a été décrit en 1877 par Pierre-Frédéric Bainier :

« Aussitôt les poissons sont portés aux manufactures où l'on confit la sardine ; ils sont jetés sur une aire en ciment ou en asphalte et immédiatement décapités et vidés par des ouvriers. Ils sont ensuite plongés dans des tonneaux pleins de saumure où ils séjournent quelques heures ; on les retire pour les laver à grande eau, puis on les dispose sur des grils en fil de fer et on les sèche dans des étuves. Quand la dessiccation est opérée, on porte les grils dans des bassins remplis d'huile bouillante et on les y laisse pendant quelques minutes seulement. On met ensuite les sardines en boîte ; on les laisse égoutter, puis on remplit d'huile d'olive fraîche. On soude le couvercle de la boîte et celle-ci, hermétiquement fermée, est soumise à l'action de l'eau bouillante, afin de détruire tous les germes qui pourraient subsister dans la conserve[69]. »

Le premier chalutier à vapeur breton, le Kerino, des "Chalutiers de l'Ouest", fut mis en service en 1899 à Lorient. L'équipage voulut vendre sa pêche à des mareyeurs concarnois, mais il ne put la débarquer et dut reprendre le large sous les menaces et les huées des marins locaux. Un chalutier à vapeur, avec un équipage de 12 hommes, pêchait autant que 8 dundees ayant en tout de 50 à 60 marins, ce qui explique que bon nombre de pêcheurs persistèrent longtemps à ne pas les voir d'un bon œil (en 1914 les chalutiers à vapeur étaient au nombre de 25 le long des côtes bretonnes)[75].

Le laboratoire de biologie marine

La Station de biologie marine de Concarneau ouvre en 1859. Désormais dénommé "Marinarium", c'est le plus ancien laboratoire de biologie marine encore en activité au monde[76].

Le quartier maritime de Concarneau

La création du quartier maritime de Concarneau date de 1882. Il est devenu en 2010 le quartier d'immatriculation CC.

L'arrivée du chemin de fer et les premiers aménagements portuaires

La ligne ferroviaire Rosporden - Concarneau construite par l'État, mais rétrocédée à la Compagnie d'Orléans, parvient à Concarneau en 1883, la gare terminus s'appelant pour cette raison Concarneau-État elle se trouvait en fait sur le territoire de la commune de Beuzec-Conq). La construction en 1908 d'un chemin de fer à voie métrique, la ligne ferroviaire exploitée par la compagnie des Chemins de fer départementaux du Finistère venant de Quimperlé via Pont-Aven, Trégunc et Lanriec, entraîne la création de remblais allant jusqu'au quai Carnot, proche de la gare terminus, dénommée Concarneau-ville, ainsi que la construction du quai du Lin. Jusque-là, le fond de la ria du Moros, en amont de la « Ville close », restait inexploité, formant à marée basse un vaste cloaque aux contours vaseux et marécageux, la mer inondant à marée haute les deux vastes zones humides de l'Anse du Roudouic et de l'Anse du Lin.

L'école Notre-Dame du Sacré-Cœur

En 1868, la congrégation des Filles du Saint-Esprit achète une maison avec jardin dans le but d'y construire quatre classes et des dortoirs ; une chapelle est construite en 1880. Cette école fête en 2020 ses 150 ans[77].

Les débuts du tourisme

Flaubert à Concarneau

Gustave Flaubert séjourna à deux reprises à Concarneau, une première fois en 1847 (à son retour, il écrit un carnet de voyages: Par les champs et par les grèves), en compagnie de Maxime Du Camp, une seconde fois en 1875 (il commença alors l'écriture de La Légende de saint Julien l'Hospitalier), en compagnie de Félix Pourchet, séjournant à chaque fois à l'Hôtel des Voyageurs.

Les villas de la Corniche

Dès 1873, Concarneau est recensé comme l'un des trois « Établissements de bains de mer » du département du Finistère, même si, à l'époque, les touristes se contentaient de regarder les vagues sans oser s'y aventurer. Vers la fin du XIXe siècle, les pâtures et landes qui occupaient jusque-là le front de mer sont achetées par quelques investisseurs avisés qui les lotissent et les revendent aux bourgeois et rentiers aisés, la plupart provenant de la région parisienne, qui construisent des villas cossues, souvent de style original (la construction était libre, sans aucune contrainte architecturale) et assez élevées pour pouvoir jouir du paysage marin, dans le style des stations balnéaires de l'époque dans les quartiers de Coat-Pin, du Minez, des Sables-blancs ; les acheteurs s'engageaient à ne construire dans ce secteur aucune conserverie[78]...

Concarneau et les peintres à la fin du XIXe siècle et pendant le XXe siècle

De 1870 à 1950 surtout, mais même ensuite, Concarneau accueille nombre de peintres (on parle du « groupe de Concarneau », qui est lors de la Belle Époque bien plus célèbre que l'École de Pont-Aven)[79], français et étrangers, attirés par le patrimoine architectural, la population ouvrière, paysanne et surtout maritime, la nombreuse flottille de pêche (au début du XXe siècle, le port a abrité parfois plus de 2 000 navires en saison de pêche de juin à octobre et jusqu'à 650 thoniers), le pittoresque des costumes traditionnels[80]. Charles Fromuth écrit en 1890 : « Quel fond j'ai trouvé, la Ville Close, un petit village entouré de fortifications racontant des siècles passés, couvert de lichens, de mousse, bien en place dans chaque crevasse… Je ne me fatigue jamais de l'étudier comme fond pour mon sujet, il me semble impérissable »[81]. Sydney Lough Thompson écrit pour sa part : « Concarneau a un pittoresque irrésistible qui attire tous les artistes si fortement qu'elle est connue comme la ville des trente ateliers et des trente usines à sardines »[82]. Grâce à une pétition signée par de nombreux peintres, les remparts de la ville close sont sauvés de la vente et classés à l'inventaire des monuments historiques en 1899.

« La vogue artistique de Concarneau a coïncidé avec l'apogée de l'industrie sardinière. Des légions de peintres exultaient à la vue de ce port rutilant, de sa magnificence (...), du grouillement des chaloupe aux voiles brunes ou rouges, aux longs mâts entre lesquels flottaient selon le rite immémorial du séchage, des guirlandes de lièges et de souples tulles »[83].

L'accueil des touristes aisés, et en particulier des peintres, devient vers la fin du XIXe siècle une véritable industrie à Concarneau[84] : le « Grand Hôtel de Cornouaille », l'« Hôtel de France », l'« Hôtel des Voyageurs », l'« Hôtel du Commerce » (le peintre Charles Fromuth le fréquenta pendant plus de trente ans), l'« Atlantic Hôtel » surtout, ce dernier offrant une vue directe sur le port et un atelier de peintre, ayant été le plus fréquenté par les artistes, entre autres par Théophile Deyrolle, Fernand Le Gout-Gérard, Kouznetzoff, Achille Granchi-Taylor, Sydney Lough Thompson.

« Si l'académisme, les peintres pompiers, est une des marques de reconnaissance attribuées à Concarneau, l'originalité de Concarneau est d'être le foyer pictural le plus international, le plus anglo-saxon, de Bretagne. L'accueil y est plus que sympathique, il est organisé. Des ateliers sont construits, les modèles sont faciles à trouver, et l'hôtellerie dévouée, certains menus sont même rédigés en anglais[85]. »

Concarneau est « un passage obligé pour les jeunes peintres américains de l'époque »[86] qui viennent vivre quelque temps à Paris et séjourner l'été à Concarneau comme Howard Russell Butler (1856 - 1934), Arthur Wesley Dow (1857 - 1922), Walter Gay (1856 - 1937), William Lamb Picknell (1853-1897), Thomas Alexander Harrison[87] (1853 - 1930), Edward Emerson Simmons[88] (1852 - 1931), Eugène Lawrence Vail (1857 - 1934), Charles Fromuth[89] (1858 - 1937), Cecilia Beaux[90], mais aussi pour des peintres d'autres nationalités comme le danois Peder Severin Krøyer[91] (1851 - 1909), le canadien James Wilson Morrice[92] (1865-1924), l'irlandais William John Leech[93] (1881 - 1968), l'Italo-Anglais Achille Granchi-Taylor[94] (1857 - 1921), les Autrichiens Max Kurzweil[95] (1867 - 1916) et Carl Moser[96] (1873 - 1939), le néo-zélandais Sydney Lough Thompson[97] (1877 - 1973), les finlandaises Amélie Lundhal[98] et Helene Schjerfbeck (qui séjourne à Concarneau pendant l'été 1881), etc.

De nombreux peintres ont alors représenté Concarneau et sa région, les plus connus ayant vécu à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Parmi eux Alfred Guillou[99] (1844 - 1926), Henri Guinier, François-Alfred Delobbe, Paul Signac, Émile Schuffenecker, Michel Bouquet, Per Ewert, Colin Campbell Cooper, William Lamb Picknell, Alexandre Cabanel, Fernand Cormon, Jean-Bertrand Pégot-OgierJean, William Bouguereau, Jozef Pankiewicz, Théophile Deyrolle[100] (1844 - 1923), Fernand Legout-Gérard[101] (1854 - 1924), Alfred-Victor Fournier[102] (1872 - 1924), Emil-Benediktoff Hirschfeld[103] (1867 - 1922, russe), Emmy Leuze[104] (1884-1976), Emma Herland (1855 - 1947), Eugène Labitte[105] (1858 - 1935), etc. représentent la première génération de peintres concarnois ; Henri Barnoin[106] (1882 - 1940), Léon Broquet[107] (1869 - 1935), Mathurin Janssaud[108] (1857 - 1940), Lucien-Victor Delpy[109] (1898 - 1967), Paul Eschbach[110] (1881 - 1961), John Recknagel[111] (1870 - 1940), Maurice Grün[112] (1870 - 1947, estonien), Mathurin Méheut[113] (1882 - 1958), William John Leech (en)[114] (1881 - 1968, irlandais), Zinaïda Serebriakova (1884 - 1967), Maurice Ménardeau[115] (1897 - 1977), Jean Le Merdy[116] (né en 1928), etc. sont les plus connus des peintres de la deuxième génération concarnoise[117], une troisième génération est représentée notamment par Yan Robert[118] (1901 - 1994), René Le Forestier (1903 - 1972), Jean-Marie Martin[119] (1922 - 2012), Jean-Claude Carsuzan (né en 1938), Jean Le Merdy[116], Trannod[120], de son vrai nom Michel Donnart (1931, décédé récemment). Une liste plus complète des peintres ayant fréquenté Concarneau et sa région est disponible pour les peintres français[121] et étrangers[122].

- Colin Campbell Cooper : The Brittany Coastline (région de Concarneau).

Paul Signac : Régates à Concarneau (1891).

Paul Signac : Régates à Concarneau (1891).- Paul Signac : Concarneau, Opus 221 (Adagio) (1891).

- Émile Schuffenecker : Coucher de soleil à Concarneau (1887).

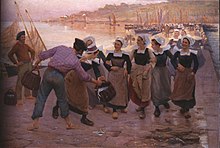

- Alfred Guillou : Arrivée du pardon de sainte Anne de Fouesnant à Concarneau (1887).

- Alfred Guillou : Le port de Concarneau (v.1890).

- Per Ewert : Le port de Concarneau (1892).

- Józef Pankiewicz : Le port de Concarneau (1908).

- Howard Russell Butler : Ramasseurs de varech (dans la région de Concarneau, 1886).

- Fernand Legout-Gérard : Vue de Concarneau (1897).

- Léon Broquet : Entrée de port (1929).

- Peder Severin Krøyer : Sardinerie à Concarneau (1879).

- François-Alfred Delobbe : Jeunes dentellières de Beuzec-Conq (huile sur toile, vers 1905, Musée départemental breton de Quimper).

- William Lamb Picknell : La route de Concarneau (1880).

- Faïence de Quimper : assiette à décor breton, homme de Concarneau (Jules Verlingue, XIXe siècle).

- Faïence de Quimper : vase à couvercle de type chinois (scène inspirée d'une affiche d'Achille Granchi-Taylor pour la première « Fête des Filets bleus » à Concarneau en 1905, musée de la Faïence de Quimper).

Le livre d'Henri Belbéoch : Les peintres de Concarneau[123] et le DVD Concarneau et ses peintres, une belle histoire d'amour permettent d'en savoir plus sur les peintres de Concarneau. D'autres livres sont cités dans la bibliographie consacrée à Concarneau à la fin de cet article.

Par ailleurs, au XXe siècle, quelques écrivains se sont intéressés à Concarneau : Georges Simenon a situé dans le « Grand Hôtel » l'intrigue de son roman Le Chien jaune et l'écrivaine Benoîte Groult a résidé à « Ty Bugale », une villa face à la plage des Dames. Le musicien Jules Massenet a séjourné dans une villa face à la plage des Sables blancs.

Le XXe siècle

Naufrages et sauvetages

Le 9 septembre 1906, un canot automobile faisant le service entre Concarneau et Bénodet tombe en panne ; les quatre hommes à bord tentèrent de regagner Concarneau à l'aviron, mais leur canot coula. Un seul des hommes à bord parvint à s'accrocher à un rocher et à être secouru[124].

Le 20 novembre 1940, le dundee thonier Claude-Anne, de Concarneau, est drossé à la côte près de Bénodet ; le bateau est perdu, mais les sept hommes à bord sont sauvés[125].

Les tensions politiques et religieuses

Il fallut envoyer 483 soldats, gendarmes et policiers à Concarneau pour expulser, en vertu de la loi sur les congrégations, les six religieuses qui enseignaient dans les écoles catholiques de la ville[126].

Les difficultés économiques et sociales de la Belle Époque

Vers 1900, le quartier de la Croix est la principale zone d'activité des pêcheurs qui, rentrant de mer, échouaient leurs barques sur le rivage proche, bordé de dunes et d'un embryon de mur, et devaient grimper péniblement le sable pour apporter rapidement leur poisson à la dizaine de conserveries qui s'alignaient sur le front de mer et se trouvaient ainsi tout près du lieu de débarquement, afin qu'il soit travaillé sans attendre. Près de 5 000 marins et mousses travaillaient alors sur les 800 bateaux immatriculés à Concarneau[127]. La flottille concarnoise comptait alors une centaine de chaloupes ; pour faciliter leur mouillage, une jetée brise-lame fut construite entre 1882 et 1901, formant un port artificiel qui s'avéra peu efficace les jours de tempête, ce qui explique que les Concarnois le surnommèrent le « Quai nul ». Aujourd'hui ce petit port sert à l'école de voile concarnoise qui y amène ses élèves débutants pour leurs premières navigations[128]. En 1902, il existe à Concarneau et Beuzec-Conq 28 fabriques de conserves de poisson, occupant 610 ouvriers, pour les seuls ferblantiers[129].

En 1904, l' Emilija, un trois-mâts de Riga (Lettonie) [alors en Russie] s'échoua au sud de l'archipel des Glénan ; il contenait une cargaison de plus de 2 000 barils de ciment devenus inutilisables car ayant pris l'eau. La municipalité de Concarneau décida de les récupérer, ces cylindres de ciment durci formant un rempart providentiel contre la mer, et de s'en servir pour construire un mur de protection contre l'érosion marine, dénommé depuis le « Quai russe »[130].

Les conditions de vie étaient alors difficiles et l'alcoolisme sévissait, particulièrement dans les ports (la consommation d'alcool par habitant était vers 1900 dix fois plus élevée à Concarneau qu'au Huelgoat[131]) :

« Les pêcheurs de Douarnenez et Concarneau habitent presque tous dans de grands et nauséabondes casernes ouvrières (...). L'odeur de ces chambres, habitées souvent par quatre à six personnes, n'a pas d'équivalent. L'âcre saveur du poisson avancé domine. (...) L'alcoolisme dégrade les sardiniers ; eaux-de-vie de grains, tafias monstrueux, « gwin-ardent », gouttes incendiaires (...). L'ingurgitation de ces mixtures nocives a donné aux hommes un teint qui tourne au garance, et à l'aubergine mûre quand ils sont vieux[132]. »

Entre 1880 et 1911, Concarneau connaît de nombreux conflits sociaux, exacerbés par la raréfaction de la sardine. En 1896-1897, la grève des ouvriers soudeurs, qui s'opposent à la mise en place de machines à sertir dans les usines, est soutenue par les marins-pêcheurs (3 600 marins sont en grève en juin 1897), qui protestent contre la baisse du prix d'achat de leurs sardines pêchées par les usiniers en raison de son abondance (en 1903, 35 usines fonctionnent employant près de 3 000 hommes, femmes et enfants[127]). Une nouvelle grève provoquée par le refus de la modernisation éclate en 1909, les ouvriers soudeurs brisant 28 machines ; les usiniers décident alors le lock-out, qui vint à bout de ce mouvement social. La raréfaction des sardines entre 1902 et 1907, puis entre 1910 et 1912, porte un coup fatal à la pêche à la sardine et provoque une forte émigration (entre 1906 et 1911, 744 habitants abandonnent les métiers de la mer, beaucoup partant vers les usines du nord de la France, les carrières de Trélazé ou vers les ateliers d'autres ports).

Le premier thonier construit à Concarneau, L'Avenir, le fut seulement en 1906. Son succès fit école et les marins concarnois allèrent acheter de vieux dundees à Fécamp ou à Boulogne pour se lancer dans la pêche au thon[133].

Le bureau de bienfaisance créé en 1880 tente d'aider les populations touchées par ces crises ; des souscriptions sont organisées, même au niveau national et les dons se multiplient. Dans le contexte d'une opposition entre républicains et catholiques, la « Fête des Filets bleus », créée en septembre 1905 sur une suggestion du maire et usinier Louis-Marie-Samuel de Billette de Villeroche a pour but de « soulager l'immense misère »[71], ses bénéfices servant à fonder un « fourneau économique » et à distribuer de la soupe aux enfants de la salle d'asile. L'Abri du marin ouvert en janvier 1901 au Passage-Lanriec par Jacques de Thézac (et financé par une vente de charité organisée en août 1899 par la veuve de l'Amiral du Fretay) contribue à lutter contre l'ivrognerie qui sévit abondamment et vise à améliorer l'éducation morale et intellectuelle des marins. Un autre Abri du marin ouvre en novembre 1901 à Concarneau même sur une parcelle proche de la criée (il ferma en 1960 et sert désormais d'Auberge de jeunesse)[134]. La victoire aux élections municipales de février 1911 de la liste socialiste, dominée par les marins, est perçue comme la victoire des travailleurs contre la bourgeoisie locale (2 000 personnes chantent L'Internationale dans les rues de la ville pour fêter cette victoire, renouvelée lors des élections de 1912 et gage d'une politique sociale plus généreuse)[135].

bateaux de pêche échoués sur le littoral (1901).

bateaux de pêche échoués sur le littoral (1901). bateaux sardiniers dans le port (1901).

bateaux sardiniers dans le port (1901). le déchargement des poissons (1901).

le déchargement des poissons (1901).- Le thon est porté aux friteries de Concarneau (vers 1900)

- remplissage des paniers en sardines (1913)

- on enlève les têtes des sardines (travail dans une conserverie) (1913)

- bateaux échoués près de la « Ville close » (1913)

- le coin des usines de conserves de sardines (1913)

- Le bac de Concarneau en 1904.

- vue de la digue un jour de retour de pêche à la sardine.

- L'Abri du marin de Concarneau (vers 1910)

- vieux loups de mer faisant une partie de Vache à l'Abri du marin (vers 1910)

- L'« ouvroir » du Passage-Lanriec en 1915 (photographie de Jacques de Thézac)

- L'Abri du marin du Passage-Lanriec en 2014

- La mairie de Concarneau en 1913

- la rue centrale en 1913

L'« Union Sportive Beuzec-Concarnoise » (USBC) est fondée le 11 mars 1911[136] et devint, après la fusion des deux communes en 1945, l'« Union Sportive Concarnoise » (USC).

La Première Guerre mondiale

La chapelle-hôpital de la Trinité, située dans la Ville close, fut victime d'un incendie en 1917, mais une riche américaine, Katerine Wylie[137] finança sa reconstruction en 1924 comme hôpital-dispensaire[138] ; le bâtiment devint par la suite une maternité jusqu'à la construction de la maternité du Porzou au début de la décennie 1970.

L’église Saint-Cœur de Marie

L’église Saint-Cœur de Marie, de style romano-byzantin, inspirée de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, est construite par l’architecte diocésain Charles Chaussepied à la demande du curé de Concarneau en raison de l’essor démographique que connaît la ville à l’époque (elle passe de 6 500 habitants en 1886 à plus de 8 000 en 1906). Le chantier commence en 1912, est interrompu par la Première Guerre mondiale, reprend ensuite. Capable d’accueillir 2 500 personnes, l’église est inaugurée en 1922, mais n’est pas encore totalement achevée et elle ne reçut ses premiers fidèles qu’en 1929.

La tempête de 1987 fragilise l’édifice, qui était déjà en mauvais état, et qui dut être fermé au culte, les cérémonies religieuses se déroulant dans un ancien cinéma, le « Vox ». En dépit de l’opposition de l'« Association des Amis de l’église », la démolition de l’église commence en novembre 1994 pour s’achever le 19 janvier 1995, seule la tour-clocher étant préservée. Une nouvelle église, dédiée à saint Guénolé, est consacrée en septembre 1996[139].

L'entre-deux-guerres

Après la Première Guerre mondiale, les petits bateaux de pêche cèdent la place aux pinasses montées. Le moteur supplante peu à peu la voile. La pêche au chalut se pratique alors toute l'année. À partir de 1925, l'arrière-port est aménagé, avec la création du quai d'Aiguillon et, perpendiculairement à celui-ci, du quai de la Criée créant un vaste terre-plein gagné sur l'estran marécageux. La nouvelle criée, remplaçant celle de la Croix, est construite en 1938 et desservie par un embranchement ferroviaire facilitant le travail des mareyeurs. Le quai Pénéroff, dans l'avant-port, est également construit pendant la décennie 1930 et devient le lieu d'accostage privilégié des thoniers. Sur la rive gauche de la ria du Moros (qui fait alors partie de la commune de Lanriec), des travaux d'aménagement sont également effectués pendant la décennie 1930, en particulier l'aménagement de l'anse du Roudouic en 1936-1967.

La tempête du 17 au provoqua le naufrage de 4 thoniers (47 marins disparurent) immatriculés dans le quartier maritime de Concarneau[Note 3]. Cette tempête a été la plus forte et la plus meurtrière du XXe siècle en France[140].

- le pont du Moros.

- le quai aux engrais (quai Carnot actuel).

- l'anse du Lin ; au premier plan la ville close.

- manifestation CGTU des ouvriers du bâtiment en 1929

- Bateaux de pêche échoués sur la grève (1930)

Le patronage catholique « L'Hermine Concarnoise » ouvre au début de la décennie 1920. Les années 1920 sont aussi marquées par les salons de l'Union Artistique des Amis de Concarneau qui sont un temps fort des saisons estivales.

Paul Nédellec décrit ainsi le port de Concarneau en 1936 :

« [Les pêcheurs] livraient une chasse active à la sardine saisonnière, et leur port, où les fritures étaient plus nombreuses que partout ailleurs, entretenait une nuée d'ouvriers et d'ouvrières et attirait, durant l'été, la majeure partie des chaloupes aux flancs creux de la Cornouaille maritime. Concarneau était la ville des filets bleus, celle où le poisson se payait le plus cher ; aussi l'aisance y abondait-elle. Chaque jour, il fallait voir les groupes animés de gentilles sardinières, la coiffe au vent et le rire aux lèvres, se presser le long des quais où les matelots s'activaient à la rentrée de la pêche. (...) Depuis quelques années, les filets bleus ont déserté Concarneau : une pêche, qui fut naguère plus heureuse, et qui demande plus de courage et d'efforts, les a remplacés. (...) À la bonne saison, une multitude de bateaux, thonniers (sic) (thoniers) et sardiniers, couvrent de leurs voiles aux bigarrures diverses ce coin d'océan (...) Les chaloupes sardinières aux moteurs ronronnants glissent sur le flot tranquille (...), les thonniers (sic), plus massifs, promènent lentement sur la mer la riche armature de leurs coques solides et de leurs triangulaires voilures(...) Le jour où le thon est signalé sur les côtes atlantiques, les superbes dundees gréés de neuf (...) s'en vont vers la haute mer, leurs grandes lignes pendantes basculant dans le roulis. Car le germon et le thon rouge se pêchent à la volée, à l'allure rapide du navire qui vole à toutes voiles (...). Souvent hélas ! il faut voguer longtemps, courir la mer vide, sous un soleil de feu qui détériore les prises ou, en cas d'ouragan, fuir sous la rafale qui décime souvent cette population héroïque de pêcheurs désargentés. (...)[141] »

En 1935, Concarneau fait partie des cinq communes du département du Finistère à avoir une municipalité à majorité communiste (les autres étant Douarnenez, Beuzec-Conq, Guilvinec et Treffiagat)[142].

Un décret du 24 octobre 1937 entraîne le déclassement, donc la fermeture, de la ligne de chemin de fer à voie métrique allant de Concarneau à Quimperlé ; la « Petite gare » fut démolie en 1959.

Une description de la "Fête des Filets bleus" de 1939 est consultable dans un numéro du journal Le Matin[143].

Les oubliés de Saint-Paul

En 1930, sept employés, dont plusieurs concarnois[144] de l'entreprise havraise « La Langouste française » assurent le gardiennage de la pêcherie de l'Île de Saint-Paul dans l'Océan Indien et y restent sans ravitaillement, livrés à eux-mêmes, pendant neuf mois ; trois d'entre eux périrent victimes du scorbut, un quatrième disparut en mer, les trois autres survécurent. Une association « Faire vivre le souvenir des oubliés de Saint-Paul » perpétue leur souvenir[145].

La Seconde Guerre mondiale

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Bretagne, donc Concarneau, fait partie de la zone occupée dès l'armistice du 22 juin 1940, et ce jusqu'en août 1944. La kommandantur est installée dans une villa du boulevard Bougainville et son annexe se trouve à l'Hôtel de la Mer.

Le 28 septembre 1940, quatre aviateurs anglais de la 42e esdrille de la Royal Air Force qui étaient à bord d'un Bristol Beaufort sont abattus au-dessus de la baie de Concarneau ; l'un d'entre eux, le lieutenant John R. Bendell, pilote, a sa tombe dans le cimetière de Lanriec (deux autres aviateurs sont inhumés à Trégunc : les sergents Woolnaught et Macnaughton, et un autre, Charles Masson, à Fouesnant)[146].

François Péron, un marin-pêcheur de Saint-Guénolé, arrêté en novembre 1940 par une patrouille allemande dans un café de Concarneau, victime de son insolence, fut fusillé le au château de Keriolet ; ce fut le premier fusillé de la région de Concarneau[147].

Le Pietro Orseolo, un cargo italien de 6 344 tonneaux, qui avait chargé des conserves dans le port de Concarneau, mais avait aussi toute une cargaison de matériels divers à destination du Japon, mouillé dans l'anse du Cabellou en baie de Concarneau, fut attaqué le par une vingtaine d'avions anglais et, tentant de s'échapper, coula au nord de l'île de Penfret[148].

La Résistance

Le 29 juin 1943, les chalutiers à voile Fleur de Lisieux et Pierre Marcel rentrent à Concarneau en ayant à leur bord quatre aviateurs américains recueillis en mer la veille, à quatorze mille marins à l'ouest de l'archipel des Glénan. Ils sont confiés à la police locale. Le 30 août 1943, le cadavre d'un aviateur anglais est découvert à Lanriec. Le 14 mars 1944, le chalutier à vapeur Ter, de Concarneau, appartenant à l'armement Boutet, est coulé sur ses lieux de pêche à environ 40 km au large de Penmarch par un avion de nationalité inconnue ; une bombe tombée sur le poste avant du chalutier tue quatre hommes et sur les dix survivants, six périssent sur le radeau de survie avant de pouvoir être secourus par un autre chalutier de Concarneau, La Flandre[149].

Des bateaux de pêche assurèrent au départ du port de Concarneau le transbordement de résistants à bord de sous-marins anglais au large des Glénan : ce fut le cas par exemple le 28 novembre 1941 pour le Veac'h Vad, de Saint-Guénolé dont le patron était Sébastien Briec[150], qui assura le transport de quatre résistants dont Paul Vourc'h.

Marc Bourhis, instituteur (à Trégunc) et militant communiste trostkiste, détenu au camp de Choisel, est fusillé lors des Représailles après la mort de Karl Hotz[151].

Pendant l'année 1943, plusieurs réseaux de résistance se créent à Concarneau, l'un Libération-Nord, est animé par le docteur Pierre Nicolas, Pierre Coroller, Jeanne Le Bastard, Louis Le Bourhis ; un autre, le groupe Vengeance, animé par Georges Martin, Louis Kreps et Albert Gloaguen ; un autre est le réseau FTPF formé initialement par Henri Joncourt, Marcel Lancien, Pierre Le Rose et Baptiste Pascal[152].

Yves Daoudal[153], fusillé le 5 avril 1944 au Mont Valérien, Alfred Le Ray et Georges Beaujean, deux Concarnois âgés tous les deux de 20 ans, fusillés le 25 juin 1944 à Kerguérizit (en Melgven)[154], Henri Cevaer[155].

La libération de la ville

Le , le capitaine allemand Otto, à la tête des 800 soldats de la garnison de Concarneau, organise la défense de la ville. Le 8 août 1944, les civils reçoivent l'ordre d'évacuer la ville, ce que fait environ le tiers des habitants. L'attaque d'un convoi allemand par une trentaine de résistants du réseau Vengeance lors de l'embuscade de Kernaourlan (en Nizon le 7 août 1944, qui fait une quarantaine de morts côté allemand et provoque la mort du résistant Yves Berth, entraîne une violente réaction des Allemands qui prennent alors deux résistants (Joseph Pézennec et Joseph Limbourg[156]) en otages pour s'en servir de boucliers humains avant de les tuer (leurs corps furent retrouvés à la Pointe du Cabellou par la suite). Le 9 août 1944, le capitaine Otto reçoit l'ordre de faire sauter le port de Concarneau ; il décrète l'état de siège le 13 août 1944. Le 14 août 1944, les compagnies de résistance de Rosporden, de Pont-Aven et les deux de Concarneau font mouvement vers la ville ; elles sont dirigées par le commandant Rincazaux et Jean Le Bourhis, instituteur à Trégunc et comprennent des résistants FTP commandés par Yves Furic, une trentaine de résistants rospordinois du bataillon FFI du capitaine Mercier, d'autres du groupe Vengeance commandés par Bertrand Le Barillec, et des résistants du réseau Libération-Nord avec à leur tête le maire de Lanriec, Louis Krebs (qui avait succédé au docteur Pierre Nicolas) et qui fut assassiné le 24 août 1944 par les troupes allemandes. Le commandant Rincazaux, dirigeant des FFI du secteur, fait une offre de reddition à la garnison allemande, mais leur chef répond qu'il ne traitera pas avec des troupes irrégulières[152].

Un détachement américain formé de 15 chars, commandé par le colonel Brown, arrive le 16 août 1944 ; ils prennent position dans les champs du Colguen et tirent leurs premières salves contre la garnison allemande. Le 17 août, les Allemands coulent deux bateaux de leur flottille dans l'arrière-port et, afin d'éviter la destruction de la ville par des bombardements des chars américains, les résistants commencent ce jour-là vers 14 heures les combats pour la libération de la ville, qui provoquent la mort de Robert Le Mao[157] à Beuzec-Conq, y compris dans le centre de la ville, mais ils doivent se replier le soir ; le même jour, le capitaine Otto et une partie des troupes allemandes se rendent le 18 août 1944, le capitaine de corvette allemand Notholt prend la tête du reste des troupes occupantes. Dès le 20 août 1944, les troupes américaines partent en direction de la poche de Lorient, laissant les résistants achever la libération de la ville[158]. Les Allemands commencent à évacuer le 22 août 1944, les derniers quittant le poste de Kerviniou, situé à l'entrée de la presqu'île du Cabellou, le 24 août 1944, s'enfuyant par la mer en direction de la poche de Lorient[159].

L'après Seconde Guerre mondiale

La formation du Grand Concarneau

Le 19 septembre 1945, la commune de Beuzec-Conq, qui compte 4 155 habitants, est rattachée à celle de Concarneau[160]. En 1959, la commune de Lanriec, qui comptait 3 079 habitants au recensement de 1954, est également rattachée[161].

En 1949, est fondé le « Club cycliste Concarnois » (CCC).

La prospérité portuaire des décennies 1950-1960

Après la Deuxième Guerre mondiale, les chalutiers en bois sont progressivement remplacés par des chalutiers en acier (appelés malamoks en Pays Bigouden). En 1968, 135 chalutiers (sans compter les nombreux petits bateaux pratiquant la pêche côtière), presque tous en acier, immatriculés dans le quartier maritime de Concarneau, débarquent régulièrement leur pêche à Concarneau. Les conserveries de sardines, maquereaux et thons étaient alors nombreuses, une quarantaine environ. José Le Goff recense à Concarneau même les usines Béziers (en Ville close), Provost-Barbe, Teyssonneau, Billette de Villeroche, De Servigny, Palmer (fermée en décembre 1965), Tertrais (devenue ensuite Saupiquet), Azemor-Farman, Chancerelle, Amieux, Ramel (devenue ensuite Compagnie générale), Courtin Frères, Bouvais-Flon, Rödel, Leroy, Ravilly (devenue ensuite Conserverie de Cornouaille, puis Pêcheurs de France), Le Touze Frères, Conserverie océane, Graciet, Fleury-Michon, Balestrié ; en plus quatre usines se trouvaient au Passage en Lanriec : Delory, Vermillard, Gonidec, Cassegrain ; l'usine Delorme-Ravallec se trouvait à la Pointe de Trévignon, l'usine Madimpex à Trégunc et cette liste reste incomplète). Le même auteur recense environ 80 mareyeurs à l'époque et trois fabriques de boîtes de conserves (Chatelard, Carnaud, Boîtes métalliques d'Arvor)[162].

Les industries portuaires se déplacent progressivement côté Passage-Lanriec, sur la rive gauche, avec la construction des trois premiers garages du slipway en 1946, trois autres étant construits en 1960, permettant l'essor de la construction et de la réparation navale. Un élévateur à bateaux y est construit entre 1978 et 1980.

La voie ferrée Rosporden-Concarneau est fermée au trafic voyageurs le 4 octobre 1959 et la voie ferrée est désormais totalement désaffectée. La gare est toutefois toujours ouverte et des cars SNCF TER Bretagne assurent des navettes jusqu'à la gare de Rosporden.

La démolition le 25 mars 1966 du petit pont sur le Moros (qui permettait au chemin de fer à voie métrique de franchir la ria), permit un agrandissement de l'arrière-port vers l'amont de la ria du Moros.

Les naufrages de l'après-guerre

Le quatre bateaux de pêche de Concarneau (le Perle d'Arvor, le Tourville, le Berceau de Moïse, l' Alain-Yvon) et un autre d'eux jours plus tard (le Pierre-Nelly) disparurent lors d'une terrible tempête ; ces naufrages firent en tout 46 victimes[163].

Dans la nuit du 25 au le Saphir, un chalutier flambant neuf, se retourna dans le sud de l'Irlande ; le naufrage fit 9 rescapés, recueillis grelottant sur des bateaux pneumatiques, et un disparu[164]. Le le chalutier concarnois l'Adamastor sombra corps et biens ; l'épave n'a jamais été retrouvée[165].

La vannerie

Au cours du XXe siècle, des ateliers de vannerie se développent (principalement autour de la gare) pour faire face à la demandes des conserveries en paniers pour la manutention et le nettoyage des sardines et du thon. À partir des années 1950, ce sont surtout la confection de « mannes à chalut » pour les pêcheurs qui occuperont ces ateliers. Aujourd'hui, ces produits sont importés d'Indonésie. Le dernier atelier (l'atelier Roger Le Gall) a fermé en 1991[166].

Les difficultés économiques du port et de la pêche depuis la décennie 1970

À Concarneau, 24 conserveries existaient encore en 1952 ; la moitié d'entre elles ferment entre 1952 et 1965 ; en 1972, elles ne sont plus que trois[167].

Les années 1973-1978 sont marquées par une nouvelle crise de la pêche avec l'épuisement des fonds marins et la concurrence des autres pays communautaires. La partie du port de pêche située en aval de la « Ville close » est transformée en port de plaisance.

Le XXIe siècle

En 1975 Concarneau possédait encore 87 chalutiers semi-industriels ; il en reste trois en 2014. Il y avait environ 200 dockers et trieuses professionnelles. Il ne reste pratiquement plus rien[168].

En 2015, une thalassothérapie ouvre à Concarneau près de la plage des Sables Blancs[169].

Concarneau et les autres communes de la Baie de La Forêt sont confrontées, surtout depuis les années 2000, à des échouages massifs d'algues vertes.

En 2018, la criée de Concarneau a commercialisé 6 002 tonnes de poissons pour une valeur de 19 458 000 euros[170] ; 4 092 tonnes seulement en 2020 ; Concarneau n'est plus en 2020 que la 4e criée de Cornouaille, devancé par Douarnenez, Le Guilvinec et Saint-Guénolé, en raison de la chute de la bolinche[171].

Des travaux de modernisation du port et de la criée de Concarneau sont entrepris entre 2020 et 2023 ; ces travaux vont aussi permettre d'installer des pontons destinés à accueillir des bateaux pratiquant la course au large ; l'arrivée de François Gabart est prévue[172].

Concarneau reste un port à activités multiples :construction et réparation navales, pêche, plaisance, course au large. En raison du changement de l'entreprise chargée du remorquage portuaire, deux nouveaux remorqueurs, le Toulonnais V et le Portzic, remplacent début 2021, à l'occasion de l'arrivée d'un nouveau concessionnaire pour la gestion du port, les Van der Kemp I et II[Note 4], les deux remorqueurs historiques de Concarneau[173].

Politique et administration

En 2010, la commune de Concarneau a été récompensée par le label « Ville Internet @@ »[174].

Tendances politiques et résultats

Administration municipale

Liste des maires

Jumelages

La ville de Concarneau est jumelée avec[179] :

Bielefeld (Allemagne) depuis 1969 ;

Bielefeld (Allemagne) depuis 1969 ; M'bour (Sénégal) depuis 1974 ;

M'bour (Sénégal) depuis 1974 ; Penzance (Royaume-Uni) depuis 1983.

Penzance (Royaume-Uni) depuis 1983.

Organisation territoriale

La commune actuelle est née du rattachement le 19 septembre 1945 de la commune de Beuzec-Conq qui comptait 4 155 habitants[160] et du rattachement en 1959 de la commune de Lanriec, qui comptait 3 079 habitants en 1954[161].

- Beuzec-Conq : l'église paroissiale Saint-Budoc.

- Beuzec-Conq : le monument aux morts.

- Beuzec-Conq : le calvaire près de l'église paroissiale.

- La chapelle de Lochrist.

- Église Notre-Dame-de-Lorette - Lanriec.

Population et société

Démographie

Données relatives à la commune de Concarneau

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[180],[Note 9]

En 2019, la commune comptait 19 816 habitants[Note 10], en augmentation de 5,03 % par rapport à 2013 (Finistère : +1,24 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Données relatives à la commune de Concarneau dans ses limites actuelles (après ajout des données des communes de Beuzec-Conq et Lanriec

Évolution démographique de Concarneau[183], de Beuzec-Conq[184] et de Lanriec[185]

| Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Concarneau | 2 000 | 1 561 | 1 608 | 1 511 | 1 843 | 1 816 | 1 984 | 2 100 | 2 289 | 2 372 | 2 762 |

| Beuzec-Conq | 1 206 | 1 236 | 1 280 | 1 126 | 1 176 | 1 300 | 1 339 | lacune | 1 547 | 1 504 | 1 643 |

| Lanriec | 702 | 895 | 930 | 847 | 1 012 | 1 021 | 1 073 | 1 080 | 1 111 | 1 145 | 1 165 |

| Année | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Concarneau | 3 555 | 4 463 | 4 745 | 5 191 | 5 684 | 5 991 | 6 500 | 7 635 | 8 007 | 7 263 | 6 170 |

| Beuzec-Conq | 1 735 | 1 856 | 2 052 | 2 394 | 3 156 | 3 660 | 3 994 | 4 608 | 5 112 | 4 666 | 4 140 |

| Lanriec | 1 343 | 1 565 | 1 711 | 1 931 | 2 074 | 2 103 | 2 381 | 2 514 | 2 750 | 2 855 | 2 633 |

| Année | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Concarneau | 5 995 | 5 815 | 5 878 | 10 519 | 10 341 | 15 907 | 17 801 | 18 759 | 17 984 | 18 630 | 19 453 |

| Beuzec-Conq | 4 132 | 4 100 | 4 155 | ||||||||

| Lanriec | 2 595 | 2 644 | 2 671 | 2 850 | 3 079 | ||||||

| Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes | |||||||||||

Évolution démographique de Concarneau dans ses limites actuelles

Chiffres tenant compte de la population respective des communes de Concarneau, Beuzec-Conq et Lanriec avant leur fusion.

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 24,7 %, soit en dessous de la moyenne départementale (32,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 39,2 % la même année, alors qu'il est de 29,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 8 973 hommes pour 10 529 femmes, soit un taux de 53,99 % de femmes, largement supérieur au taux départemental (51,41 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Manifestations culturelles et festivités

- Le Festival des Filets bleus est une fête traditionnelle de Bretagne qui se déroule tous les ans, pendant plusieurs jours aux alentours du 15 août et attire entre 50 000 et 100 000 spectateurs. Lors de la journée de clôture, l'avant dernier dimanche d'août, le festival propose un Grand Défilé de Cercles et de Bagadous avec des chars (2 000 participants), des spectacles sur scènes, le Triomphe des Sonneurs et la Danse des Mille, un Fest Noz et un grand feu d'artifice tiré sur la mer. Cette fête a été créée en 1905 pour venir en aide aux marins pêcheurs lorsque les sardines ont quitté les côtes bretonnes.

- Le festival Livre et Mer qui se déroule à la mi-avril est né en 1985.

- Le Chien jaune, festival du polar qui se déroule le 1er week-end de la deuxième quinzaine de juillet.

- La Transat AG2R qui se déroule à la mi-avril tous les deux ans, au départ de Concarneau depuis 2006.

Enseignement

Les écoles primaires et maternelles

La commune de Concarneau comprend neuf écoles primaires publiques[190] :

- École Publique du Centre-Ville. Les effectifs pour l'année scolaire 2013-2014 sont de 125 élèves.

- École de Lanriec. Les effectifs pour l'année scolaire 2013-2014 sont de 141 élèves.

- Groupe scolaire du Dorlett. Les effectifs pour l'année scolaire 2013-2014 sont de 265 élèves.

- École de Kerandon. Les effectifs pour l'année scolaire 2012-2013 sont de 117 élèves.

- École du Lin (fermée à la fin de l'année scolaire 2009-2010).

- École de Beuzec Conq. Les effectifs pour l'année scolaire 2012-2013 sont de 122 élèves.

- École de Keramporiel. Les effectifs pour l'année scolaire 2013-2014 sont de 102 élèves.

- École de Kerose (fermée à la fin de l'année scolaire 2011-2012).

- École Le Rouz. Les effectifs pour l'année scolaire 2013-2014 sont de 243 élèves.

et deux écoles primaires privées :

- École privée Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Les effectifs pour l'année scolaire 2013-2014 sont de 330 élèves.

- École privée Sainte-Thérèse. Les effectifs pour l'année scolaire 2013-2014 sont de 98 élèves.

Collèges

La commune de Concarneau comprend trois collèges :

- Le collège du Porzou (public) : construit en 1966, il occupe une surface bâti de 6 381 m2. Les effectifs pour l'année scolaire 2012-2013 sont de 445 élèves.

- Le collège des Sables-Blancs (public) : construit en 1974, il occupe une surface bâti de 7 645 m2. Les effectifs pour l'année scolaire 2013-2014 sont de 342 élèves[191].

- Le collège Saint-Joseph (privé) : les effectifs pour l'année scolaire 2013-2014 sont de 775 élèves.

Lycées

La commune de Concarneau comprend deux lycées :

- Le lycée Pierre-Guéguin (public) : Les effectifs pour l'année scolaire 2009-2010 sont de 560 élèves (390 au LGT et 170 au LP).

- Le lycée Saint-Joseph (privé) : Les effectifs pour l'année scolaire 2012-2013 sont de 791 élèves (461 élèves en section générale et technologique et 330 élèves en section professionnelle)

Enseignement maritime

Le Centre européen de formation continue maritime (CEFCM) possède un établissement à Concarneau, où se trouve aussi son siège social[192].

Recherche

- Station de biologie marine de Concarneau du Muséum national d'histoire naturelle et du Collège de France.

Santé

Plusieurs médecins (généralistes et spécialistes) et dentistes exercent. L'hôpital du Porzou se situe sur la commune. Après la fermeture des urgences de nuit en 2008, un dispositif de remplacement des unités terrestres par des hélicoptères est mis en place en 2011[193].

Sports

Clubs

| Association | Sport | Compétition | Lieu d'activité | Création | Titre |

|---|---|---|---|---|---|

| Union sportive concarnoise | Football | National (3e division française) | Stade Guy-Piriou | 1911 | 1 |

| Hermine Concarnoise | Football | Championnat de district | Stade du Moros | 1921 | 0 |

| USC Basketball | Basket-ball | Prénationale masculine | Halle des Sports du Porzou | 1945 | 0 |

| Rugby Club Concarnois | Rugby à XV | Honneur | Stade Henri-Sérandour | 1983 | 0 |

| Amicale Laïque Concarneau | Handball | Régionale - Départementale | Gymnase du Porzou | 1968 | 0 |

| Amicale Laïque Concarneau | Tennis de table | Départementale | Halle des Sports du Porzou | 1964 | 0 |

| Concarneau Tennis Club | Tennis | Pré-Régionale | Complexe sportif du Porzou | 1927 | 0 |

| Société des Régates de Concarneau | Voile | ? | Baie de Concarneau | 2002 | 0 |

Cultes

Économie

Le port

Le port de pêche