world.wikisort.org - France

Beaulieu-sous-Parthenay, en poitevin-saintongeais « Bealu » ou "Bialu", est une commune du Centre-Ouest de la France située dans le département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine.

Pour les articles homonymes, voir Beaulieu et Parthenay (homonymie).

| Beaulieu-sous-Parthenay | |

Le château de la Guyonnière. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Deux-Sèvres |

| Arrondissement | Parthenay |

| Intercommunalité | Communauté de communes Val de Gâtine |

| Maire Mandat |

Francine Chausseray 2020-2026 |

| Code postal | 79420 |

| Code commune | 79029 |

| Démographie | |

| Gentilé | Béllilocéens, Béllilocéennes ou Béalociens, Béalociennes |

| Population municipale |

664 hab. (2019 |

| Densité | 25 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 34′ 36″ nord, 0° 14′ 00″ ouest |

| Altitude | Min. 143 m Max. 228 m |

| Superficie | 26,72 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Parthenay (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de la Gâtine |

| Législatives | Première circonscription |

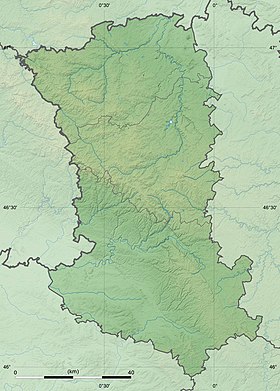

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

La commune de Beaulieu-sous-Parthenay est située au nord-est du canton de Mazières-en-Gâtine, dans le centre du département des Deux-Sèvres, sur une ancienne route reliant Parthenay à Saint-Maixent-l'École.

En dehors du bourg, l’habitat est dispersé. Environ 60 groupements de bâtiments ou villages constellent le territoire. Cette dissémination des lieux de peuplement est essentiellement due aux innombrables sources qui jaillissent du sol. L’eau a toujours été nécessaire pour organiser la vie. Les limites de la commune sont dessinées par des ruisseaux ou des rivières sur au moins 60 % de son périmètre. Les étangs font partie du paysage, façonné du primaire ancien au Jurassique inférieur, qui a laissé d’épaisses couches d’argile. Le granit et les schistes cristallins affleurent fréquemment, en ponctuant les prairies de chirons, ces gros blocs laissés par l’érosion.

La commune qui connut un millier d’habitants au début du siècle, régressa jusqu'à 530 béalociens en 1975. La proximité de Parthenay permet aujourd’hui une expansion lente mais régulière. La population est voisine de 650 personnes, soit une densité de 23 habitants au km². Sa répartition par tranche d’âges est proche de la moyenne du département. Le parc de logement est ancien, 40 % ont été construits après 1975. La quasi-totalité des résidences principales est constituée de maisons individuelles. Le réseau routier comprend cinq routes départementales dont la RD 938 de Parthenay à Saint Maixent l’Ecole, du nord au sud, et la RD 22 de Mazières-en-Gâtine à Thenezay de l’ouest à l’est. Les voies intercommunales ont une longueur voisine de 20 km, les routes communales de 21 environ, et les chemins ruraux côtoient les 31 km, dont 15 sont particulièrement adaptés à la randonnée.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Parthenay_sapc », sur la commune de Parthenay, mise en service en 1993[7] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[8],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,1 °C et la hauteur de précipitations de 843,1 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Niort », sur la commune de Niort, mise en service en 1958 et à 33 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,5 °C pour la période 1971-2000[11] à 12,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,8 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Beaulieu-sous-Parthenay est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[14],[15],[16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Parthenay, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[17],[18].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (81,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (81 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (39,3 %), terres arables (29 %), forêts (17,8 %), zones agricoles hétérogènes (12,8 %), zones urbanisées (1,1 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Beaulieu-sous-Parthenay est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[20]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[21].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Vonne et la Viette. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1992, 1995, 1999 et 2010[22],[20].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[23]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[24]. 46,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,9 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 8],[25].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991 et 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[20].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Beaulieu-sous-Parthenay est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[26].

Toponymie

Beaulieu vient du latin « bellus locus », « lieu beau », endroit agréable à habiter.

Avant 1880, sur l'Etat Civil, Beaulieu n'est jamais « sous Parthenay » mais Beaulieu tout court (suivi parfois de canton de Mazières). Sur les registres paroissiaux les curés signent jusqu'en 1792 : curé de Beaulieu ou de Saint Benoît de Beaulieu.

Malgré son nom, la commune essentiellement rurale, n'est pas un satellite de Parthenay.

Pour l'évêché de Poitiers, au début XIXe siècle, Beaulieu est dit "en Gâtine" (extrait des registres de l'Evéché : "...le 25 juillet 1812, Monsieur André Charbonneaux, prêtre, né à Lonny, ancien chanoine régulier du chapitre d'Airvault en ce diocèse a été nommé à la succursale de Beaulieu en Gâtine, canton de Mazières..."

Pourquoi Beaulieu ne reviendrait-il pas « en Gâtine » comme ses voisines Mazières en Gâtine, La Boissière en Gâtine... puisque de la même communauté de communes et évitant ainsi d'être considérée comme une annexe de Parthenay, ce qu'elle n'est en rien ?

De nombreuses communes portent ce nom unique. Pour éviter les confusions, on indique le département entre parenthèses : ce sont Beaulieu (Ardèche), Beaulieu (Cantal), Beaulieu (Côte-d'Or), Beaulieu (Hérault), Beaulieu (Indre), Beaulieu (Isère), Beaulieu (Haute-Loire), Beaulieu (Nièvre), Beaulieu (Orne), Beaulieu (Puy-de-Dôme). Certaines communes ont adjoint, pour se différencier, un mot indiquant leur situation : Beaulieu-sous-Parthenay, Beaulieu-sur-Mer, Beaulieu-sur-Loire, Beaulieu-sur-Layon, Beaulieu-sous-la-Roche, Beaulieu-les-Fontaines, Beaulieu-sur-Sonnette, Beaulieu-sur-Oudon, Beaulieu-en-Argonne, Beaulieu-lès-Loches, Beaulieu-sur-Dordogne.

Le gentilé des habitants de Beaulieu est très varié : Béalocien, Beaulieusard, Beaulieurois, Bellilocien, Bellieurain, Bellilocois, Belliloquois, Belliloqueteux, Belliquière, Berlugan, Beloudonien.

Histoire

Les premiers témoignages de séjour sur le territoire datent du néolithique supérieur, il y a cinq millénaires. Il a été retrouvé des haches polies sur un coteau de la Viette près de la Férolière. Les labours ont remonté à la lumière cet outil primitif. Beaucoup plus tard, l'occupation romaine a fixé bon nombre de chemins pour mieux contrôler les turbulentes tribus celtes qui occupaient l'espace.

L'église possède de nombreux éléments de maçonnerie originaires du XIIe siècle, le porche, des chapiteaux, ainsi que des corbeaux supports de colonnettes, que le tailleur de pierres a sculpté sous forme de têtes humanoïde et de félins, peut-être pour rappeler un ancien culte païen célébré sur l'emplacement actuel de l’église qui couvre des puits aujourd'hui disparus. Elle est caractérisée par l'inclinaison de son clocher, que les récentes réfections n'ont pu corriger.

La commune comprend plusieurs anciens logis fortifiés construits au XIVe siècle, dont le château de la Guyonnière, encore entouré de douves baignant un jardin d'inspiration médiévale. Le château de la Meilleraye, ancienne demeure qui fut somptueuse, où séjourna le maréchal de France Charles de La Porte, fut édifié au XVIIe siècle sur l'emplacement d'une ancienne maison forte. Ses ruines romantiques, classées, attendent une conjonction d'évènements favorables pour être mises en valeur.

Plusieurs borderies ont été construites en moellons de granit à cette époque, dont celle de La Sablière qui porte la date de 1608 sur la clef de la voûte d'entrée. Pour appréhender l'origine des noms des lieux-dits, il est prudent de les étudier, avant toute référence livresque, à la lumière du parler local (poitevin).

L'histoire communale autour des lieux-dits et des habitants a fait l'objet d'un chapitre documenté dans l'ouvrage de Maurice Poignat Le Pays de Gâtine.

Par ailleurs, celle-ci a été régulièrement développée dans un bulletin trimestriel "l'Eloase" (l'éclair en poitevin) édité par l'association "Vivre au Pays", de 1980 à 2002. Une collection complète a été remise à la mairie où elle peut être consultée.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[28]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[29].

En 2019, la commune comptait 664 habitants[Note 9], en diminution de 1,63 % par rapport à 2013 (Deux-Sèvres : +0,87 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Sur les 2 670 hectares de la commune, une trentaine d'exploitations agricoles, d'une superficie moyenne de 60 ha, se sont spécialisées dans l'élevage bovin, ovin et caprin, ainsi que dans la production laitière. Les terres labourables sont destinées essentiellement aux productions d'aliments pour le bétail sous forme d'ensilage vert et de céréales. Le bocage est soigneusement entretenu pour l'élevage extensif ovin, et bovin. Une exploitation élève des canards en hors sol. Enfin, le tourisme vert a fait naître quelques vocations. Les bois et la forêt couvrent le tiers du territoire. Ils permettent l'exploitation forestière, ainsi que la chasse au petit et au gros gibier.

Le commerce et l'artisanat contribuent à animer la commune. Dans le bourg, trois commerces : une boulangerie, un bar-tabac distributeur de journaux, un salon de coiffure, sont proches de la place Saint-Benoît. Les artisans et animateurs de petites entreprises couvrent la distribution, l'entretien de l'habitat et des espaces verts. Le tourisme vert a permis la création de l'accueil en chambres d'hôtes, et gîtes.

Les différentes associations ont tissé un réseau social qui se manifeste par l'entraide, le sport, les activités culturelles et festives. Des manifestations annuelles comme « La Main Verte » le troisième weekend d'avril (présentation et vente de végétaux), la foire aux puces et la brocante le troisième samedi d'août, ou ponctuelles dans le cadre des manifestations sportives (football, cyclisme, pétanque) et des ateliers culturels régionaux, permettent régulièrement à la population et à ses voisins de se rencontrer. De plus, le club de « tennis loisirs Beaulieu-Vouhé » refait son apparition en 2009 avec une nouvelle équipe dirigeante.

La commune est partagée entre différentes zones d'influences. La plus importante est celle du pôle industriel, commercial, éducatif, administratif, et culturel de Parthenay, dont elle tire une partie de son nom. En effet le tiers de la population active travaille dans ce bassin d'emploi. Les courses familiales hebdomadaires y sont réalisées pour l'essentiel. Le vendredi après-midi, et le samedi pour les salariés. Le mercredi pour les populations rurales, dont le marché hebdomadaire ponctue la semaine depuis des décennies. La commune appartient à cette circonscription à laquelle elle est rattachée pour le secours incendie, et bien sûr pour une partie des actes médicaux. Niort est la seconde destination des salariés, des chalands. La communauté de communes du Pays Sud-Gâtine, établissement public de coopération intercommunale dont le siège est à Saint-Lin, regroupe les mêmes communes que le canton de Mazières-en-Gâtine. Mazières-en-Gâtine, chef lieu du canton abrite le collège, une section de gendarmerie, et un bureau du Trésor public. La population revendique son appartenance à la Gâtine.

Lieux et monuments

- Château de la Guyonnière[32],

- Ruines du château de la Meilleraye - XVIIe siècle[33],

- Église Saint-Benoît - XIIe et XVIIe siècles,

- Ancienne chapelle Saint-Clodoalt à la Grande Meilleraye - XVIIe siècle,

- Vestige du prieuré Fontevriste de la Bignotière ou Bigorlière avec sa métairie - XVIIe siècle,

- Maison de noble de Bois-vert (quelques vestiges) - XVIe siècle,

- Métairie des Buraudières - XVIIe siècle,

- Tour et étang de la Crolée, vestige d'un domaine et d'une maison forte - XVIe siècle,

- Maison forte de la Férolière - XIVe et XVe siècles,

- Ferme fortifiée de la Boctière - XVIe siècle,

- Métairie de la Grolière - XVe siècle,

- Maison forte et métairie de Mauvergne - XIVe siècle,

- Maison forte et métairie de l’Ourserie - XVe siècle,

- Métairie de la Tartaille - XVIe siècle,

- Métairie de la Sablière - XVIIe siècle,

- Métairie de Salboire,

- Maison forte et métairie de la Coussaie - XVIe siècle,

- Métairie de la Boule - XVIe siècle,

- Maison forte et métairie des Ouches,

- Moulin de l’Aumônerie - XVIIe siècle,

- Traces d’établissements pré-industriel à Barou - XVIe siècle,

- Ancien four à chaux et tuilerie à la Petite Meilleraye - XIXe siècle[34],

- Ancienne gare de la Petite Meilleraye - fin XIXe siècle.

Personnalités liées à la commune

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes des Deux-Sèvres

- Anciennes communes des Deux-Sèvres

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Parthenay_sapc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Beaulieu-sous-Parthenay et Parthenay », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Parthenay_sapc - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Beaulieu-sous-Parthenay et Niort », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Niort - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Parthenay », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Beaulieu-sous-Parthenay », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Deux-Sèvres », sur www.deux-sevres.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Site de la préfecture, consulté le 31 août 2008

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Château de la Guyonnière du XIVe, [[XVe siècle|XVe]] et [[XVIIe siècle|XVIIe]] siècles inscrit le [[4 mars]] [[1986]] », notice no PA00101186, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ruines du château de la Meilleraye inscrit le [[18 mars]] [[1930]] », notice no PA00101187, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Tuilerie et briqueterie Nouaille », notice no IA79002148, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Portail des Deux-Sèvres

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Beaulieu-sous-Parthenay

Beaulieu-sous-Parthenay ist eine französische Gemeinde mit 664 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Deux-Sèvres in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie gehört zum Arrondissement Parthenay und zum Kanton La Gâtine. Die Einwohner werden Bellilocéens genannt.[en] Beaulieu-sous-Parthenay

Beaulieu-sous-Parthenay (French pronunciation: [boljø su paʁtənɛ], literally Beaulieu under Parthenay) is a commune in the Deux-Sèvres department in the Nouvelle-Aquitaine region in western France.- [fr] Beaulieu-sous-Parthenay

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии