world.wikisort.org - France

Saint-Aignan, connu sous la Révolution sous le nom de Aignan-sur-Roche[1], est une commune française située dans l'ouest du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans la Lomagne, une ancienne circonscription de la province de Gascogne ayant titre de vicomté, surnommée « Toscane française ».

Pour les articles homonymes, voir Saint-Aignan.

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par la Garonne, le ruisseau de Saint-Michel et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (« Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste »), un espace protégé (le « cours de la Garonne, de l'Aveyron, du Viaur et du Tarn ») et trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Saint-Aignan est une commune rurale qui compte 398 habitants en 2019. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Castelsarrasin. Ses habitants sont appelés les Saint-Aignanois ou Saint-Aignanoises.

Géographie

Localisation

Saint-Aignan est située sur la rive gauche de la Garonne. Au sud-ouest, le village est dominé par les coteaux boisés de chêne annonciateurs de la Lomagne proche. La superficie de la commune est de 484 hectares. L’arboriculture et les cultures céréalières occupent la majeure partie de la surface agricole. Les activités industrielles se trouvent à Castelsarrasin tout proche, à Montauban distant de 25 km, ou Toulouse que l’on atteint rapidement par l’autoroute.

Communes limitrophes

Hydrographie

La commune est dans le bassin versant de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[3]. Elle est drainée par la Garonne, le ruisseau de Saint-Michel, la Gimonasse et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 6 km de longueur totale[4],[Carte 1].

La Garonne est un fleuve principalement français prenant sa source en Espagne et qui coule sur 529 km avant de se jeter dans l’océan Atlantique[5].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[6]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Castelsarrasin », sur la commune de Castelsarrasin, mise en service en 1990[12] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[13],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 13,4 °C et la hauteur de précipitations de 691 mm pour la période 1981-2010[14]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Montauban », sur la commune de Montauban, mise en service en 1885 et à 22 km[15], la température moyenne annuelle évolue de 13,6 °C pour 1981-2010[16] à 14 °C pour 1991-2020[17].

Milieux naturels et biodiversité

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[18],[19].

Un espace protégé est présent sur la commune : le « cours de la Garonne, de l'Aveyron, du Viaur et du Tarn », objet d'un arrêté de protection de biotope, d'une superficie de 1 262,3 ha[20].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 5]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste »[22], d'une superficie de 9 581 ha, un réseau hydrographique pour les poissons migrateurs, avec des zones de frayères actives et potentielles importantes pour le Saumon en particulier qui fait l'objet d'alevinages réguliers et dont des adultes atteignent déjà Foix sur l'Ariège[23].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

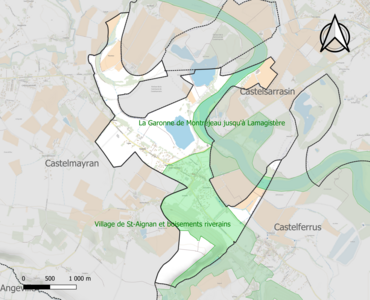

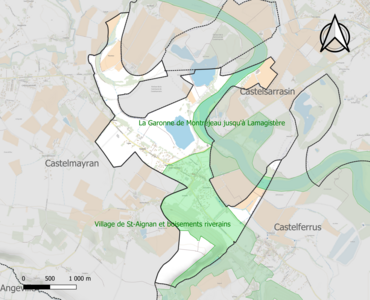

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 6] sont recensées sur la commune[24] : « la Garonne de Montréjeau jusqu'à Lamagistère » (5 075 ha), couvrant 92 communes dont 63 dans la Haute-Garonne, trois dans le Lot-et-Garonne et 26 dans le Tarn-et-Garonne[25], et les « village de Saint-Aignan et boisements riverains » (281 ha), couvrant 5 communes du département[26] et une ZNIEFF de type 2[Note 7],[24] : « la Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau » (6 874 ha), couvrant 93 communes dont 64 dans la Haute-Garonne, trois dans le Lot-et-Garonne et 26 dans le Tarn-et-Garonne[27].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Saint-Aignan.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Saint-Aignan est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8],[28],[I 1],[29].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Castelsarrasin, dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 6 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (65,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (83,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (36,8 %), cultures permanentes (17,5 %), zones urbanisées (15,6 %), zones agricoles hétérogènes (11,5 %), forêts (9,5 %), eaux continentales[Note 10] (9,1 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Aignan est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et le risque nucléaire[31]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[32].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Garonne. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[33]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999, 2006, 2007 et 2018[34],[31].

Saint-Aignan est exposée au risque de feu de forêt. Le département de Tarn-et-Garonne présentant toutefois globalement un niveau d’aléa moyen à faible très localisé, aucun Plan départemental de protection des forêts contre les risques d’incendie de forêt (PFCIF) n'a été élaboré. Le débroussaillement aux abords des maisons constitue l’une des meilleures protections pour les particuliers contre le feu[Note 11],[35].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[36].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (92 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 196 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 196 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 96 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[37],[Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[38].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1992, 1998, 2002, 2003 et 2009 et par des mouvements de terrain en 1999[31].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[39].

En cas d’accident grave, certaines installations nucléaires sont susceptibles de rejeter dans l’atmosphère de l’iode radioactif. La commune étant située dans le périmètre de sûreté de 20 km autour de la centrale nucléaire de Golfech, elle est exposée au risque nucléaire. En cas d'accident nucléaire, une alerte est donnée par différents médias (sirène, sms, radio, véhicules). Dès l'alerte, les personnes habitant dans le périmètre de 2 km se mettent à l'abri[Note 12]. Les personnes habitant dans le périmètre de 20 km peuvent être amenées, sur ordre du préfet, à évacuer et ingérer des comprimés d'iode[Note 13],[40],[41].

Toponymie

Ce n’est qu’en 1318, vraisemblablement sous l’influence des moniales, que le village, alors appelé Bragayrac, devient Saint-Aignan du nom de l’évêque qui sauva Orléans.

Durant la Révolution, la commune porte le nom d'Aignan-sur-Roche[42].

Ses habitants sont appelés les Saint-Aignanais[43].

Histoire

Au XIIe siècle, initié par Géraud de Sale, religieux ermite, disciple de Robert d’Arbrissel, l’ordre de Fontevrault s’installe, en 1122, à Bragayrac où il prend la suite d’une petite communauté féminine dépendante de l’abbaye moissagaise[44].

Vers 1318, le prieuré dénombre jusqu'à 60 religieuses. Les calamités, les épidémies, les exactions, la guerre de Cent Ans (1337-1453) et un incendie mettent en péril cette petite communauté.

En , le lieutenant sénéchal de Toulouse fait appel aux religieuses pour sauver l’hôpital Saint-Louis de Castelsarrasin de la ruine.

En 1372, elles déclarent « n’être à Castelsarrasin qu’en attendant la construction d’un fort autour de leur prieuré de Saint-Aignan[45][réf. non conforme] ».

La date de la réalisation du « fortin » n'est pas connue, mais un acte[46] fournit une description en marge : « Tout conduit au bout du pont de bois par lequel on entre dans le fort et prieuré du lieu, habité auparavant les guerres, des nonaines. Fort comprenant 25 maisons et enfermant un deuxième fort où était l’église et couvent desdites sœurs ». Au delà, l’abbaye de Grand Selves est abandonnée (1435), les moines de Belleperche sont sans ressource. Le dernier prieur, Jean Duret, fait abandon de sa charge. En 1436, « personne dans le couvent ni le village[47] ».

Durant cette longue période, l’ordre de Fontevrault est en désordre. L’autorité de l’abbesse est contestée. Renée de Bourbon sollicite l’aide du Parlement et l’intervention du roi Louis XII.

Le , Renée de Bourbon (1468 † 1534), la 27e abbesse de l'ordre de Fontevraud, redevient maîtresse de l'ordre monastique et la paix revient dans les murs du Prieuré. 1491-1534 : Renée de Bourbon (1468 † 1534) Gabriel Forest (1514-1539), prieur, arrive à Saint-Aignan. Deux précieux documents en attestent. Le premier aux archives de Tarn-et-Garonne pour « la nomination d’un peintre de Moissac, Jean Lemesque[48] ». Le second aux archives de Maine-et-Loire, un parchemin d’une exceptionnelle qualité de peinture « vue et figure des lieux[48]». Le peintre, indéniablement[réf. nécessaire] Jean Lemesque, représente un fort, un monastère, un cimetière, l’église, le barri avec, au carrefour, les « piliers de justice ». Plus loin, nous voyons le village de Castelferrus et l’enclave des « Esclapats » faisant partie de Saint-Aignan. Indiscutablement, ce document est indissociable d’un même procès : Forest contre Castelferrus et, par là même, Jean de Luppé, et contre Saint-Aignan. Effectivement, les habitants sont en procès contre Forest, l’accusant de « n’avoir pas tenu la main » aux réparations régulières de l’église. Gabriel Forest et Jean de Luppé sont contraints de se dessaisir « de la tierce partie des fruits décimaux… qui seront convertis et appliqués à la réparation de l’église » (1514-1525). C’est ainsi que l’église Saint-Jean-Baptiste est érigée et son clocher domine, aujourd'hui encore, le village.

Les religieuses réinvestiront, de façon rocambolesque[précision nécessaire], le prieuré[49] en 1619. La prieure est, depuis toujours, « seigneuresse » du lieu. Ces dames construisent, commercent, gèrent, afferment le port, la tuilerie, les métairies, le moulin à nef… Les consuls s’affrontent à ce pouvoir en place. Les conflits d’intérêts ne manquent pas et sont quasi permanents.

Pendant la Révolution, les bouleversements, tant au niveau des consuls, des habitants, des paroissiens et des religieux sont multiples : En , le corps municipal se rend au prieuré, lecture est faite de la loi portant sur la vente des biens nationaux. Le prieuré est vendu en trois lots à Richard de Castelsarrasin. Montagnards et Girondins s’échauffent, les visites domiciliaires se multiplient.

La Garonne n’a cessé de divaguer sur les 3 km qui séparent Saint-Aignan de Castelsarrasin, apportant son lot d’inondations dramatiques. Malgré tout, sur ce fleuve turbulent, la navigation commerciale a été prospère durant quelques siècles, jusqu’à l’arrivée des nouveaux moyens de communications et surtout des ponts. Ils ont permis de traverser plus rapidement pour joindre les villes.

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalité

La commune fait partie de la communauté de communes Terres des Confluences.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[50]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[51].

En 2019, la commune comptait 398 habitants[Note 14], en diminution de 3,63 % par rapport à 2013 (Tarn-et-Garonne : +4,13 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 176 ménages fiscaux[Note 15], regroupant 411 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 820 €[I 4] (20 140 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 6,3 % | 13,1 % | 12,9 % |

| Département[I 7] | 8,4 % | 10,2 % | 10,3 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 241 personnes, parmi lesquelles on compte 74,7 % d'actifs (61,8 % ayant un emploi et 12,9 % de chômeurs) et 25,3 % d'inactifs[Note 16],[I 6]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui du département et de la France, alors qu'en 2008 la situation était inverse.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Castelsarrasin, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 4],[I 9]. Elle compte 64 emplois en 2018, contre 67 en 2013 et 67 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 152, soit un indicateur de concentration d'emploi de 42,2 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 53,5 %[I 10].

Sur ces 152 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 16 travaillent dans la commune, soit 11 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 96,7 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 0,7 % les transports en commun, 1,4 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 1,3 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

19 établissements[Note 17] sont implantés à Saint-Aignan au [I 13]. Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 31,6 % du nombre total d'établissements de la commune (6 sur les 19 entreprises implantées à Saint-Aignan), contre 29,7 % au niveau départemental[I 14].

Agriculture

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 10 | 7 | 7 | 3 |

| SAU[Note 18] (ha) | 255 | 360 | 444 | 147 |

La commune est dans les « Vallées et Terrasses », une petite région agricole occupant le centre et une bande d'est en ouest du département de Tarn-et-Garonne[53]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 19] sur la commune est la culture de céréales et/ou d'oléoprotéagineuses[Carte 5]. Trois exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 20] (dix en 1988). La superficie agricole utilisée est de 147 ha[55],[Carte 6],[Carte 7].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Aignan, du XVIe siècle, en briques rouges surmontée d'un clocher-mur. L'église est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 5 avril 1979[56]. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[56].

- L’embarcadère du XVIIe siècle, récemment sorti des remblais et restauré.

- La rue des Arcades avec ses « embans » et une maison bourgeoise digne d’intérêt. De nombreux pigeonniers se trouvent sur le territoire du village.

Personnalités liées à la commune

Madame de la Tour d'Auzillis, dernière prieure, devant quitter son couvent sous la menace des révolutionnaires, écrit à sa famille : « Me voici à la veille de sortir de ma maison, mon cher neveu, pour me rendre chez vous .. En conséquence, je vous prie de me porter une robe noire, la jupe de même, une coiffe qu'on appelle anglaise et un bonnet, de petites manchettes, un mantelet .. pour pouvoir faire mon voyage tranquillement et en même temps mettre ma vie en sûreté, car il nous est expressément recommandé de ne pas sortir de notre maison avec notre costume. » (Archive privée).

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes de Tarn-et-Garonne

- Anciennes communes de Tarn-et-Garonne

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-Aignan sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[8].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[9].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[21].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le principe d’un débroussaillement efficace consiste à couper et éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches 50 mètres autour des habitations et 2 mètres de part et d’autre des voies, élaguer les branches basses des arbres, espacer les arbres et les arbustes situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage d’arbre en arbre, éliminer les arbustes sous les grands arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres, toujours se débarrasser des végétaux coupés par compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur le brûlage et entretenir régulièrement la zone débroussaillée, tous les 2 ou 3 ans maximum sur le pourtour, tous les ans à proximité de l’habitation

- Le périmètre de 2 km correspond au périmètre de mise à l'abri réflexe. Alertés par les sirènes et/ou par un appel automatique sur le téléphone du domicile, les habitants concernés doivent se mettre à l’abri dès l’alerte et suivre les consignes.

- Les comprimés d’iode stable protègent efficacement la thyroïde contre les effets des rejets d’iode radioactif qui pourraient survenir en cas d’accident nucléaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[54].

- Cartes

- « Carte hydrographique de Saint-Aignan » sur Géoportail (consulté le 1 novembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Castelsarrasin » (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Saint-Aignan » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Saint-Aignan » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Saint-Aignan » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Saint-Aignan » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

Autres sources

- Roger de Figuères, Les noms révolutionnaires des communes de France : listes par départements et liste générale alphabétique, Paris, Société de l'histoire de la Révolution française, (BNF 35460306), p. 67

- Carte IGN sous Géoportail

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Saint-Aignan », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « la Garonne »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Castelsarrasin - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Aignan et Castelsarrasin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Castelsarrasin - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Aignan et Montauban », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Montauban - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Montauban - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les différents espaces protégés. », sur http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/ (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « le « cours de la Garonne, de l'Aveyron, du Viaur et du Tarn » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Saint-Aignan », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7301822 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Saint-Aignan », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « la Garonne de Montréjeau jusqu'à Lamagistère » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « village de Saint-Aignan et boisements riverains » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « la Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Aignan », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Aignan », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- EDF, « Plaquette « les bons réflexes en cas d’accident à la centrale nucléaire de Golfech. », sur www.edf.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque nucléaire.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Nom des habitants de la commune sur habitants.fr.

- Acte de délaissement archives Maine-et-Loire 213H1

- Moulenq tome 4

- Archives départementales de Tarn-et-Garonne (ADTG) H228

- ADTG H228-H230

- ADTG H230

- livre « Grande Histoire d’un petit village ». Boutonnet, Dalphrase, Macabiau pages 51 à 63

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Saint-Aignan - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Église Saint-Jean-Baptiste », sur Plateforme ouverte du patrimoine,

- Portail de Tarn-et-Garonne

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Saint-Aignan (Tarn-et-Garonne)

Saint-Aignan ist eine französische Gemeinde mit 398 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Tarn-et-Garonne in der Region Okzitanien (vor 2016: Midi-Pyrénées). Sie gehört zum Arrondissement Castelsarrasin und zum Kanton Beaumont-de-Lomagne (bis 2015: Kanton Saint-Nicolas-de-la-Grave). Die Einwohner werden Saint-Aignanois genannt.[en] Saint-Aignan, Tarn-et-Garonne

Saint-Agnan (French pronunciation: [sɛ̃.t‿ɛɲɑ̃]; Languedocien: Sent Anhan) is a commune in the Tarn-et-Garonne department in the Occitanie region in southern France.[es] Saint-Aignan (Tarn y Garona)

Saint-Aignan es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn y Garona, en el distrito de Castelsarrasin y cantón de Saint-Nicolas-de-la-Grave.- [fr] Saint-Aignan (Tarn-et-Garonne)

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии