world.wikisort.org - France

Montfermier est une commune française située dans le nord du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Quercy Blanc, correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire.

| Montfermier | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Tarn-et-Garonne |

| Arrondissement | Montauban |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Quercy caussadais |

| Maire Mandat |

Rémy Soupa 2020-2026 |

| Code postal | 82270 |

| Code commune | 82128 |

| Démographie | |

| Population municipale |

106 hab. (2019 |

| Densité | 16 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 13′ 12″ nord, 1° 24′ 38″ est |

| Altitude | 210 m Min. 125 m Max. 229 m |

| Superficie | 6,55 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Quercy-Aveyron |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Lemboulas, le ruisseau de Saint-Nazaire et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Montfermier est une commune rurale qui compte 106 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 326 habitants en 1841. Ses habitants sont appelés les Montfermierois ou Montfermieroises.

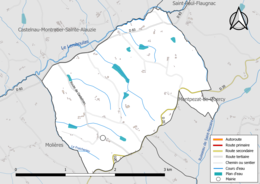

Géographie

Montfermier est une petite commune rurale située sur les coteaux à mi-chemin entre Montauban et Cahors et sur la RD 20 à mi-chemin entre Molières et Montpezat-de-Quercy (6 km), dans le Quercy Blanc ou Bas Quercy.

Les paysages sont formés de terres agricoles très variées : bois, prairies, cultures, lacs collinaires...

Communes limitrophes

La commune est limitrophe du département du Lot.

Hydrographie

La commune est dans le bassin versant de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[2]. Elle est drainée par le Lemboulas, le ruisseau de Saint-Nazaire, le Fraicherieu et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 9 km de longueur totale[3],[Carte 1].

Le Lemboulas, d'une longueur totale de 56,7 km, prend sa source dans la commune de Lalbenque et s'écoule du nord-est au sud-ouest. Il traverse la commune et se jette dans le Tarn à Castelsarrasin, après avoir traversé 15 communes[4].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Vincent », sur la commune de Saint-Vincent-d'Autéjac, mise en service en 1993[11] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[12],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 13,7 °C et la hauteur de précipitations de 771,8 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Montauban », sur la commune de Montauban, mise en service en 1885 et à 23 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 13,6 °C pour 1981-2010[15] à 14 °C pour 1991-2020[16].

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 5] est recensée sur la commune[17] : le « ruisseau du Lemboulas et ruisseaux affluents » (1 311 ha), couvrant 9 communes dont six dans le Lot et trois dans le Tarn-et-Garonne[18].

Urbanisme

Typologie

Montfermier est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[19],[I 1],[20]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (99,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (99,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (76,5 %), zones agricoles hétérogènes (14,6 %), cultures permanentes (7,3 %), prairies (1,5 %), forêts (0,1 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Montfermier est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[22]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[23].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Lemboulas. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[24]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999 et 2015[25],[22].

Montfermier est exposée au risque de feu de forêt. Le département de Tarn-et-Garonne présentant toutefois globalement un niveau d’aléa moyen à faible très localisé, aucun Plan départemental de protection des forêts contre les risques d’incendie de forêt (PFCIF) n'a été élaboré. Le débroussaillement aux abords des maisons constitue l’une des meilleures protections pour les particuliers contre le feu[Note 7],[26].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[27].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (92 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 56 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 56 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 96 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[28],[Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[29].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991 et 2009 et par des mouvements de terrain en 1999[22].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[30].

Toponymie

On interprète généralement le toponyme comme signifiant " la colline du sieur Fermier ". Cependant, on sait que, dans ce type de nom commençant par Mont-, on a souvent affaire à d'anciennes propriétés de Francs ou de Wisigoths ; voir : Monbrison. Le patronyme Fermier, français, ne correspondrait pas.

En réalité, Montfermier se compose des éléments latins mons / montis (= montagne, colline) et firmarium (forteresse); ce second terme est issu de firmus (= ferme, solide).

Le toponyme fait donc référence à une colline fortifiée, sur laquelle on avait construit un ouvrage militaire défensif, peut être une tour de bois ou des palissades.

Histoire

Une autre petite commune voisine, Lesparre aujourd'hui lieu-dit, existait. Son conseil, par délibération, demanda à ce qu’elle soit rattachée à la commune de Montfermier, le . Le conseil de cette dernière délibéra favorablement dans ce sens. Mais, c'est seulement le , que le préfet du Lot (le Tarn-et-Garonne n‘existait pas encore), autorisa la fusion des deux communes. Lorsque Napoléon Ier créa le Tarn-et-Garonne en 1808, Montfermier se trouva incluse dans ce nouveau département, en position limitrophe du Lot (commune de Castelnau-Montratier). Une péninsule, partant de Lesparre, englobant les lieux-dits Poujols et Brousse, demeura au département du Lot quelques années (vraisemblablement par la volonté des propriétaires, qui avaient des relations).

Puis un échange eut lieu avec le Lot, avec des terres situées entre la rivière Lemboulas et le chemin Moissaguais, pour que les contours de la commune soient plus cohérents et forment d’ailleurs ainsi un quadrilatère presque parfait.

Les copies de différents documents d’archives, nous permettent de remonter, pour certaines origines, jusqu’au XIIe siècle :

- château de Lesparre, dont subsiste la motte castrale avec souterrain ;

- la famille De Beaufort, seigneurs et comtes de Lesparre, dont nous trouvons trace du XIIe siècle à fin XIXe siècle (nobles, militaires, officiers, écuyers du roi) ;

- les armes de Jean de Beaufort[Lequel ?], étaient un écu azur avec une fleur de lis d’or posée à droite de l’écu et deux demi-fleurs de Lis de même posées une au-dessus de l’autre du côté gauche, (preuve pour l’école militaire en 1775).

La paroisse, au XIVe siècle, était propriété de la famille Des Prés de Montpezat-de-Quercy. Au XVIIIe siècle, l'abbaye de La Garde Dieu en avait le patronage. Mais c’était l’évêque de Cahors qui nommait directement les prêtres à la cure.

Un registre ouvert en 1611 et tenu quelques années par Jean Robert, consul, reflète ce qu’était une juridiction, telle que Montfermier, à l’époque.

L'école communale est désaffectée depuis les années 1980. Elle a été transformée en salle des fêtes. Depuis 2004, une nouvelle salle polyvalente attenante à l'école a été construite.

Politique et administration

Démographie

Les habitants de la commune sont appelés les Fermier-montois.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[32].

En 2019, la commune comptait 106 habitants[Note 8], en augmentation de 1,92 % par rapport à 2013 (Tarn-et-Garonne : +4,13 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 4] | 4,1 % | 3,2 % | 10 % |

| Département[I 5] | 8,4 % | 10,2 % | 10,3 % |

| France entière[I 6] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 60 personnes, parmi lesquelles on compte 81,7 % d'actifs (71,7 % ayant un emploi et 10 % de chômeurs) et 18,3 % d'inactifs[Note 9],[I 4]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France, alors qu'en 2008 il était inférieur à celui de la France.

La commune est hors attraction des villes[Carte 4],[I 7]. Elle compte 34 emplois en 2018, contre 30 en 2013 et 29 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 43, soit un indicateur de concentration d'emploi de 79 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 55,7 %[I 8].

Sur ces 43 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 29 travaillent dans la commune, soit 67 % des habitants[I 9]. Pour se rendre au travail, 55,8 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 9,3 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 34,9 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 10].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

10 établissements[Note 10] sont implantés à Montfermier au [I 11]. Le secteur de l'industrie manufacturière, des industries extractives et autres est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 50 % du nombre total d'établissements de la commune (5 sur les 10 entreprises implantées à Montfermier), contre 9,6 % au niveau départemental[I 12].

Entreprises et commerces

Les cultures et productions agricoles sont :

- raisin de table Chasselas de Moissac,

- vin des Coteaux-du-Quercy (rouge, rosé, pétillant de muscat...),

- céréales diverses,

- autres fruits (melons du Quercy, prunes, pêches...),

- élevages.

La culture de la vigne dans cette région remonte à l'époque des Romains. Le chasselas est introduit à Moissac dès le Moyen Âge.

En 1977, le raisin Chasselas de Moissac obtient l'appellation d'origine contrôlée (AOC), et depuis juin 1996, au niveau européen, l'appellation « Chasselas de Moissac » est reconnue comme une appellation d'origine protégée (AOP), et son cahier des charges modifié en octobre 2008. La culture du chasselas de Moissac a été répertorié par l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2016.

Le vin Coteaux-du-quercy est un vin français classé depuis 2011 par l'Institut national des appellations d'origine en AOC dont le vignoble est situé à cheval sur les départements de Tarn-et-Garonne et du Lot. Son cépage principal est le cabernet franc (40 min et 60 % max), complété par le merlot, le cot, le tannat et le gamay, sans qu'ils ne dépassent 20 % chacun dans l'assemblage final du vin.

Agriculture

La commune est dans le « Bas-Quercy de Montpezat », une petite région agricole couvrant une bande nord du département de Tarn-et-Garonne[35]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 11] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 5].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 21 | 15 | 14 | 11 |

| SAU[Note 12] (ha) | 617 | 717 | 930 | 1 020 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 21 lors du recensement agricole de 1988[Note 13] à 15 en 2000 puis à 14 en 2010[37] et enfin à 11 en 2020[Carte 6], soit une baisse de 48 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 57 % de ses exploitations[38],[Carte 7]. La surface agricole utilisée sur la commune a quant à elle augmenté, passant de 617 ha en 1988 à 1 020 ha en 2020[Carte 8]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 29 à 93 ha[37].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L’église Saint-Jean-Baptiste de Montfermier. L'édifice date du début du XVIe siècle. Plusieurs fois endommagée, elle fut souvent réparée avec des moyens de fortune. Plus récemment, elle a fait l’objet de travaux plus importants, et l’on peut à nouveau admirer les ogives gothiques à la base du clocher.

- Motte féodale ou tumulus au lieu-dit Lesparre.

- L'ancienne école et la salle des fêtes sont situées à 1 km au nord du bourg.

Personnalités liées à la commune

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes de Tarn-et-Garonne

- Anciennes communes de Tarn-et-Garonne

Liens externes

- Montfermier sur le site du Centre de Gestion de La fonction Publique du Tarn-et-Garonne

- Montfermier sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le principe d’un débroussaillement efficace consiste à couper et éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches 50 mètres autour des habitations et 2 mètres de part et d’autre des voies, élaguer les branches basses des arbres, espacer les arbres et les arbustes situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage d’arbre en arbre, éliminer les arbustes sous les grands arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres, toujours se débarrasser des végétaux coupés par compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur le brûlage et entretenir régulièrement la zone débroussaillée, tous les 2 ou 3 ans maximum sur le pourtour, tous les ans à proximité de l’habitation

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[36].

- Cartes

- « Carte hydrographique de Montfermier » sur Géoportail (consulté le 1 novembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Montfermier » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Montfermier » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Montfermier » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Montfermier », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « le Lemboulas »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Vincent - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Montfermier et Saint-Vincent-d'Autéjac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Vincent - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Montfermier et Montauban », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Montauban - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Montauban - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Montfermier », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « ruisseau du Lemboulas et ruisseaux affluents » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Montfermier », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Montfermier », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Montfermier - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département de Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

- Portail de Tarn-et-Garonne

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Montfermier

Montfermier (okzitanisch: Montfermièr) ist eine französische Gemeinde mit 106 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Tarn-et-Garonne in der Region Okzitanien (bis 2015: Midi-Pyrénées). Sie gehört zum Arrondissement Montauban und ist Teil des Kantons Quercy-Aveyron (bis 2015: Kanton Montpezat-de-Quercy). Die Einwohner werden Fermier-Montois genannt.[en] Montfermier

Montfermier (French pronunciation: [mɔ̃fɛʁmje]; Occitan: Montfermièr) is a commune in the Tarn-et-Garonne department in the Occitanie region in southern France.- [fr] Montfermier

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии