world.wikisort.org - France

Maignelay-Montigny est une commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France. Ses habitants sont appelés les Maignemontois et les Maignemontoises. Elle se situe dans la région naturelle du Santerre.

Pour les articles homonymes, voir Montigny.

| Maignelay-Montigny | |

La mairie. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Oise |

| Arrondissement | Clermont |

| Intercommunalité | CC du Plateau Picard |

| Maire Mandat |

Denis Flour 2020-2026 |

| Code postal | 60420 |

| Code commune | 60374 |

| Démographie | |

| Gentilé | Maignemontois, Maignemontoises |

| Population municipale |

2 678 hab. (2019 |

| Densité | 143 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 33′ 11″ nord, 2° 31′ 16″ est |

| Altitude | Min. 84 m Max. 130 m |

| Superficie | 18,79 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Maignelay-Montigny (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Estrées-Saint-Denis |

| Législatives | 1re circonscription de l'Oise |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.maignelay-montigny.fr/ |

| modifier |

|

Géographie

Description

La commune de Maignelay-Montigny, avec ses 2 500 habitants, est située au nord du département de l’Oise, à mi-chemin de Beauvais et de Compiègne et au centre du Plateau picard.

La commune s’étend sur une large plaine à vocation agricole parsemée de nombreux bois. Ce territoire dans l’ensemble assez plat, parcouru par quelques vallons ou anciennes vallées sèches, a une altitude moyenne pas très élevée (de 119 mètres, au-dessus du niveau de la mer à l’église Sainte-Marie-Madeleine à 105 mètres à l’église Saint-Martin de Montigny).

La commune est constituée des deux anciennes communes de Maignelay et de Montigny qui ont décidé de fusionner en 1971, lors de la promulgation des lois sur les regroupements de communes. Ainsi la nouvelle commune regroupée de Maignelay-Montigny a-t-elle la particularité de posséder deux églises, deux châteaux d’eau… mais désormais une seule mairie construite en 1980 à la jonction des deux anciens territoires.

La commune accueille une balise de navigation aérienne identifiée ſous le code MTD (pour Montdidier).

Communes limitrophes

Hydrographie

La commune de Maignelay-Montigny, dépourvue de rivières, possède toutefois la curieuse particularité d’être située sur la ligne de partage des eaux, entre le bassin de l’Oise et celui de la Somme. De sorte que si le territoire (y compris l’ensemble du canton) est pauvre en eaux superficielles, il n’en est pas de même pour les eaux souterraines, abondantes, qui se trouvent souvent à une grande profondeur. D’où l’existence à Maignelay-Montigny de deux stations de pompage importantes, celle du Bois des Planiques et celle du Pont Maillet pour l’alimentation en eau potable[réf. nécessaire].

Ce problème d’alimentation en eau se pose de manière assez semblable dans les autres communes du canton de Maignelay et, en partie, sur l’ensemble du Plateau Picard . Les puits d’alimentation des communes doivent en moyenne être forés jusqu’à 40 mètres de profondeur[1] pour pouvoir trouver de l’eau potable. Par le passé, il a parfois fallu descendre jusqu’à 300 mètres, à Méry-la-Bataille et à Welles-Pérennes[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Godenvillers », sur la commune de Godenvillers, mise en service en 1937[9] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[10],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,6 °C et la hauteur de précipitations de 700,9 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Beauvais-Tillé », sur la commune de Tillé, mise en service en 1944 et à 31 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[13] à 10,6 °C pour 1981-2010[14], puis à 11,1 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Maignelay-Montigny est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[16],[17],[18]. Elle appartient à l'unité urbaine de Maignelay-Montigny, une unité urbaine monocommunale[19] de 2 699 habitants en 2017, constituant une ville isolée[20],[21]. La commune est en outre hors attraction des villes[22],[23].

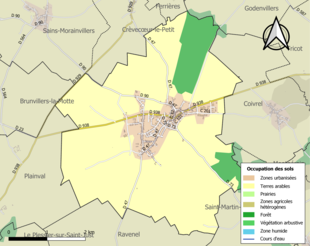

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (78,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (79,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (78,8 %), forêts (10,7 %), zones urbanisées (10,5 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[25].

Toponymie

Maignelay-Montigny est une commune créée en 1971 par la fusion de Maignelay et de Montigny.

Maignelay, nom à la sonorité curieuse et à la présence unique dans la liste des communes de France ne dérive pas, contrairement à certaines idées reçues, du nom de sa sainte patronne Marie Madeleine ou d’une forme latine ancienne. Sa graphie a en effet évolué au cours des siècles et les formes anciennes de Megnelers (1197) et Meignelers (1200) indiquent que l’on est en présence d’un toponyme d’origine germanique composé de deux éléments :

- Le second élément, issu du germanique –hlaeri/-lari signifie « espace inculte, clairière » prenant au pluriel la finale –lers. Éléments que l’on retrouve aussi dans la toponymie picarde de Maulers, dans l’Oise, ou Boufflers, dans la Somme...

- Quant au premier élément il peut être dérivé du latin magnos, signifiant « grands » d’où « les grandes terres »… ou encore représenter le nom d’un homme germanique dénommé Magino, assez fréquent comme premier élément des noms de villages dans la partie nord de la France, comme Magnicourt-sur-Canche dans le Pas-de-Calais ou Manville, en Moselle... d’où le sens suivant « la lande ou la clairière de Magino ». Dans l’attente de manuscrits carolingiens qui restent à découvrir et qui permettraient d’en savoir plus, les deux significations du nom de Maignelay sont possibles. Lors de la Révolution française, la commune est instituée en 1793 sous le nom de Maignelai avant de prendre l'orthographe de Maignelay en 1801[26].

Montigny, en revanche est non seulement connu dès le VIIIe siècle, c’est-à-dire que ce nom est de 5 à 600 ans plus ancien que celui de Maignelay mais, tout comme celui de Méry dans le canton de Maignelay, ces deux toponymes d’origine latine révèlent l’existence d’un vicus ou établissement agricole ancien ou d’une villa gallo-romaine. Il existe en effet dans nos archives de nombreuses mentions de l’existence de Montigny depuis le VIIIe siècle, sans confusion possible avec les quatre Montigny existant dans l’Oise ou les centaines d’autres Montigny à travers la France, contrairement à Maignelay dont le nom est unique.

La graphie de Montigny a également évolué à travers les siècles. On trouve la première mention du nom de Montigny dans un testament de 766 par lequel l’abbé de Corbie donnait tous ses biens à l’abbaye de Saint-Denis... dont, notamment « Tertiniago (Tartigny), Montigniago (Montigny), Galneas (Gannes) »... Puis le nom de Montigny va se transformer en Monteigny en 1150, Montignagus en 1237 et enfin en Montigny dès 1273.

Mais quelle explication étymologique proposer au nom de Montigny ? Certains pensent que ce nom, dérivé du latin Montinicus, « ne désignerait pas forcément, et pour cause, une haute montagne mais peut-être une petite montée », une côte !... Cependant, quand on connaît la topographie des lieux où il n’existe aucune élévation, cette explication est assez peu vraisemblable puisque le village de Montigny s’étire en descendant doucement vers une vallée sèche, amorce de la vallée de l’Aronde, et cet ancien village se situait presque entièrement en contrebas de Maignelay qui, lui, était fortifié.

L’explication la plus plausible est celle du toponymiste Georges Massot « Aucun doute possible dit-il, il s’agit d’une ancienne ferme en-(i)acum dont le premier élément est généralement le nom du propriétaire, en l’occurrence un homme gallo-romain conjectural[C'est-à-dire ?] appelé Montanius, augmenté du suffixe connu « acum », soit Montiniacum, le domaine de Montinius ».

En conclusion, le toponymiste résume donc ainsi la situation. S’agissant de « Maignelay, si son nom est unique en France, en revanche il est beaucoup moins ancien que celui de Montigny. Il s’est formé dans la seconde moitié du premier millénaire, à la différence de Montigny dont on connaît l’existence six cents plus tôt, dès le VIIIe siècle.

Malgré tout Maignelay, outre ses prestigieuses lettres de noblesse dues au siège d’une forteresse puis d’un duché-pairie, présente portant aussi d'honorables lettres d’ancienneté !... Toutefois sa graphie correcte devrait être plutôt celle de Maignelers ».

Enfin, quant à Montigny ce village si ancien, il s’était aussi appelé dans le passé « Montigny-en-Beauvaisis » ou « Montigny-en-chaussée » du fait de l’existence d’une voie romaine. Et, à la fin du XVIIIe siècle, la commune de Montigny fut douloureusement séparée de Maignelay pour être rattachée, quelque temps après la Révolution, au canton de Saint-Just. Mais Montigny refera partie du canton de Maignelay, à partir des années 1830, et les deux anciens villages fusionneront en 1971.

Histoire

Maignelay, à l’origine petite localité de quelques dizaines de foyers seulement, était surtout connue comme « place fortifiée », dès le XIIe siècle. C’est la famille « Tristan » (dite de Maignelay) qui occupa le château fort et qui contrôla la plupart des villages et terres de la région pendant environ trois cents ans.

Connu depuis le Moyen Âge, l’ancien village de Maignelay, avec alors seulement dix feux recensés au XVe siècle, c’est-à-dire dix maisons réunissant environ une trentaine d’habitants, dépendait entièrement de la position dominante des seigneurs du lieu et de leur puissant château-forteresse, maintenant fort dégradé... tandis que la commune de Montigny, plus importante avec ses 160 feux situés sur une ancienne voie romaine, avec une population d’environ 5 à 600 habitants, était déjà un gros village organisé en Commune dès 1155.

Toutefois, à partir du XVIIIe siècle, l’ancien village de Maignelay va commencer à se spécialiser et deviendra un centre commercial d’importance pour l’ensemble de sa région, avec ses « deux marchés par semaine, où l’on vendait beaucoup de légumes, de grains, de toile, dont une partie destinée à la fabrique de grosse toile de Brunvillers... Il existait aussi deux grandes foires annuelles, les 1er mai et 1er octobre, où l’on pouvait vendre de 7 à 8 000 moutons[27] ».

Montigny, village plus important de quelques centaines de foyers, s’était déjà organisé en « commune » au Moyen Âge grâce à une charte royale octroyée dès 1155[28].

En dehors de l’agriculture qui était aussi son activité dominante, il sera longtemps réputé également pour l’existence de nombreuses carrières (une trentaine souvent creusées dans les cours ou les jardins des maisons individuelles) d’où l’on extrayait de la pierre de taille... Montigny a été longtemps renommé pour l’habileté de ses maçons qui bâtirent les deux églises de la commune actuelle et un certain nombre d’autres édifices religieux des environs. Enfin pendant longtemps on y fabriqua aussi, à domicile, beaucoup de gants et de bas.

Les communes de Maignelay et de Montigny, instituées sous la Révolution française, ont fusionné en 1971, formant celle de Montigny-Maignelay[29].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Maignelay-Montigny (et, avant 1971, Montigny et Maignelay) se trouve depuis 1942 dans l'arrondissement de Clermont du département de l'Oise. Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 2012 de la première circonscription de l'Oise.

Maignelay puis Maignelay-Montigny a été le chef-lieu du canton de Maignelay-Montigny depuis 1793[26]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, la commune est désormais rattachée au canton d'Estrées-Saint-Denis.

Montigny faisait partie du canton de Maignelay, sauf de 1793 à 1801 et de 1802 à 1819, où elle était rattachée au canton de Saint-Just-en-Chaussée[30].

Intercommunalité

La commune est l'un des pôles de la communauté de communes du Plateau Picard (CCPP), créée fin 1999, dont elle a été le siège initial.

Liste des maires

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[46]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[47].

En 2019, la commune comptait 2 678 habitants[Note 7], en diminution de 1,22 % par rapport à 2013 (Oise : +1,72 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 38,0 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 20,3 % la même année, alors qu'il est de 22,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 285 hommes pour 1 400 femmes, soit un taux de 52,14 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,11 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Principaux équipements

En 2020, la commune dispose de

- l'Ecole maternelle Charlotte-Dussarps et les écoles primaires Gabriel-Bourgeois et Albert-Camus[51] et un pôle petite enfance avec son multi-accueil

- Le collège Madeleine-et-Georges-Blin, situé près de la mairie[52].

- Une gendarmerie.

- Gendarmerie.

- Collège Madeleine-et-Georges-Blin.

Vie associative

La vie associative de Maignelay-Montigy est forte d’une trentaine de groupements[Quand ?].

- Dans le domaine culturel

La Société historique. Les Gardiens du livre universel (AGLU) L’Atelier musical medium 6/8. L’Atelier d’études instrumentales et vocales (ADEIV) Les Collectionneurs du Plateau Picard. Échec et Pat du Plateau Picard

- Dans le domaine sportif

Pétanque-club. Volley-ball Club (VBCMM). Cyclo-randonneurs Gymnastique volontaire. Judo Club. Association Sportive de Maignelay-Montigy (ASMM, Football)

- Dans le domaine des loisirs

L’Union des retraités et personnes âgées (UNRPA). L’Association Familles rurales. Le Comité des Fêtes et Loisirs. Culture Jeunesse et Sport (CJS). Le Foyer Socio Éducatif du Collège (FSE) Horse Flamme. Imag’in. Les Scarabées du Plateau Picard. Les Jardins de Julia

- Les associations patriotiques

Le Souvenir Français. UMRAC-AFN-TOE. ACPG-CATM. UNC-UNCAFN

Économie

De nos jours, sur un territoire d’environ 1200 hectares de terres cultivables, réparties entre une dizaine d’exploitations agricoles, Maignelay-Montigny reste encore un centre de production agricole important, ce qui était sa vocation première. En effet les deux anciennes communes, autrefois éloignées l’une de l’autre de quelques centaines de mètres avant leur fusion, avaient toujours vécu de la culture des céréales, de la vigne, de l’élevage et de l’artisanat. Cette tradition se poursuit, même si d’anciennes cultures ont disparu au profit de nouvelles, telles le maïs, le lin, les oléagineux, les primeurs...

Actuellement un marché a lieu chaque vendredi dans la commune.

De nos jours l’agglomération de Maignelay-Montigny, avec une population qui n’a cessé de croître depuis la fusion de 1971, pour approcher les 3.000 habitants, dispose maintenant de nombreuses activités de services : Poste, gendarmerie, service de secours, collège, écoles, cabinet médical, infirmières, cabinets de kinésithérapie, pharmacie, opticien, ambulancier, banque, assureur, étude notariale... Il existe aussi divers commerces de proximité: boulangeries/pâtisseries, boucherie-charcuterie, café, bars-restaurants, fleuriste, quincaillerie... avec, en plus, la présence de trois grandes surfaces installées sur la zone commerciale, dont deux enseignes généralistes et une spécialisée dans le jardinage et les matériaux de construction. On y trouve encore de nombreux artisans : coiffeurs, garagistes, contrôleur technique de véhicules, entrepreneurs de taxis, d’auto-école, de plomberie/chauffage, couvreurs, maçons, menuisiers, électriciens, pompes funèbres...

Enfin plusieurs petites et moyennes entreprises se sont installées sur les deux sites industriels de la commune : silos de stockage de céréales, fabrique de matériaux de construction et de maçonnerie, manufactures de matière plastique, services d'archivage, produits pour apiculteurs... Ensemble d’activités et de services divers et variés qui rendent ainsi la commune de Maignelay-Montigny particulièrement attractive.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune compte cinq sites ou monuments classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques : les deux églises (Sainte Marie-Madeleine et Saint-Martin), la chapelle Sainte-Marie-Madeleine, le calvaire, dit du « Bouquet de l’église », ainsi que les douves et la tour du château :

- Église Sainte-Marie-Madeleine de Maignelay : il s'agit de l'ancienne église paroissiale de Maignelay. L'édifice, gothique, fut construit par Louis d'Halluin, seigneur de Peene (Piennes) et de Maignelay à partir de 1498 et terminé en 1516 à l'emplacement d'une église préexistante. Le porche s'accompagne d'un portail à deux portes sculptées, séparées par un trumeau, du XVIe siècle. Le tympan est décoré.

- Le chœur gothique possède une voûte à nervures particulières. Une chapelle seigneuriale s'ouvre sur le chœur et a conservé sa cheminée. Dans l'édifice se trouve également un retable de la Passion en bois, datant du XVe siècle, avec ses volets de fermeture peints. Elle contient les sépultures de 14 seigneurs de Maignelay, dont Louis d'Halluin, sa femme Jeanne de Ghistelles et leurs fils François de Halvyn, évêque d'Amiens et Philippe d'Halluin, seigneur de Buguenhout, échanson du roi et gouverneur de Péronne, inhumé avec sa femme Françoise de Bourgogne[53].

- L'église est classée monument historique depuis la liste de 1862[54].

- L'église Sainte-Marie-Madeleine de Montigny

- Église Saint-Martin de Montigny : cette église des XVIe et XVIIIe siècles est celle de l'ancienne commune de Montigny. De style gothique finissant, avec tour Renaissance, le clocher, haut de 37 mètres, est coiffé par un dôme arrondi. À l'intérieur se trouve une statue équestre de saint Martin (XVIe siècle), ainsi qu'un aigle-lutrin du XVIIe siècle. L'église est classée monument historique depuis 1919[55].

- Chapelle Sainte-Marie-Madeleine : édifice du XVIe siècle sur la route de Tricot. Le monument est classé monument historique depuis 1922[56].

- Calvaire du Bouquet de l'église : sur la route de Maignelay, il fut élevé par la marquise Charlotte de Maignelay en mémoire de son fils de 7 ans tué lors de la chute d'un carrosse en 1598. Il est classé monument historique depuis 1922[57].

- Château, ancienne demeure de la famille La Rochefoucauld : les vestiges du rempart médiéval sont inscrits monument historique depuis 2004[58].

- En 1878, le château est vendu à la famille Normand, propriétaire de sucreries dans la Somme, laquelle le revendra vers les années 1960 à différents repreneurs français, puis allemands qui le laisseront dans un état de délabrement avancé. La municipalité de Maignelay-Montigny avait lancé sans succès, dans les années 1995, une procédure en justice pour le récupérer. En 2007 le château, toujours à l’abandon, est racheté par la famille Marini qui souhaitait le restaurer et en faire un centre hôtelier et de conférences[59]. Ce projet, comme tant d'autres, n'a pas abouti et la propriété est en vente depuis 2014. En 2017, un investisseur prévoyait d'investir plus de 2 millions d'euros pour y aménager 17 logements adaptés aux personnes handicapées et un restaurant gastronomique[60],[61].

- Monuments historiques

- Douves et tour du château.

- Château.

- Croix de chemin du Bouquet de l'Église.

D'autres lieux peuvent également être remarqués :

- La bibliothèque-médiathèque municipale, près du château, qui fut une halle-mairie, édifiée sur la place communale par Alexandre-François de La Rochefoucauld. Après la construction de la nouvelle mairie en 1982, elle devient la bibliothèque actuelle[62].

- La place communale (actuelle place du Général de Gaulle) ornée de la fontaine de la Madone, édifiée en 1867 aux frais de sa fille, Adélaïde de la Rochefoucauld, princesse Borghèse, qui résidait souvent dans son château de Maignelay. Cette fontaine est une réplique d'une autre située villa Borghèse à Rome. Elle a été réhabilitée par la commune en 2017[62],[63]

- Autres lieux et monuments

- Monument aux morts, situé à proximité de l'église Saint-Martin de Montigny.

- Monument aux morts, situé dans le cimetière du Courtil Frenoy, avec en arrière-plan la tombe de la famille Duquesnel comptant plusieurs personnalités de la commune.

- Monument aux morts.

- Calvaire situé dans le hameau du Moulin-Élie.

- Square de la Paix.

- Fontaine de la Madone.

- Plaque de la fontaine.

- Calvaire situé à l'intersection de la D 47 et de la D 90.

- Calvaire dit du Point du Jour.

- Cimetière.

Personnalités liées à la commune

Les seigneurs d'Ancien régime

- Les Tristan, du XIIe au XVe siècle

On sait que Pierre « Tristan » de Maignelay protégea le roi Philippe-Auguste à la bataille de Bouvines en 1214. C'est à la vue de l'étendard royal agité par Gilles de Montigny (Galo ou Goland de Montigny au Moyen Âge) que le Chambellan de Philippe Auguste, Pierre Tristan, fit de son corps un rempart au Roi. La première fusion entre les Tristan et Maignelais se fit au début du XIIIe siècle quand Guillaume Tristan épousa Agnès de Maignelay, puis leur fils Jean Tristan de Maignelais, Bailli du Vermandois, reçut par décret royal de Philippe Auguste les possessions de Gilles de Montigny, héritage de son épouse Isabelle de Montigny, Aïeuls d'Agnès Sorel.(voir généalogie d'Agnès Sorel)[réf. nécessaire]

Si les seigneurs de Montigny et Maignelais étaient de noble souche et cités comme comtes, vicomtes et barons, les Tristan étaient des fonctionnaires royaux et furent tous dotés par le roi en remerciement du service rendu à la France en sauvant le roi à lors de la bataille de Bouvines de nombreux privilèges et terres et restèrent attachés aux rois de France jusque sous Charles V. Si leur aïeul Raoul de Maignelay fut gouverneur de Picardie, leurs descendants furent chambellan, panetier, capitaine gouverneur, chargés des dîmes royales, amiral et maître des mers et reçurent par ordonnance royale le droit de porter sur leurs armoiries, les armes royales que sont les lys d'or sur fond azur[réf. nécessaire].

Les armoiries de Pierre Tristan furent une croix surmontée de 5 lys d'or sur champ fretté fond azur. Les seigneurs de Montigny eurent pour armoiries : arme ferré de France au lion naissant d'argent et semblent descendre des comtes de Vermandois par le fils de Louis XIV et de Louise de la Vallière car dans le dictionnaire généalogique de la noblesse picarde Gilles est appelé de Montigny Vermandois[réf. nécessaire]....

Jean de Maignelay, fait prisonnier à la bataille de Poitiers (1356) perdra ses droits sur le village au profit des Bourbon auxquels ils empruntera une partie du prix de sa liberté mais elle leur sera rendue par Charles V qui en fera don à Antoinette de Maignelay[réf. nécessaire].

Au XIVe siècle les descendants du même nom : Jean de Maignelay et Isabeau de Montigny, fille de Wace de Montigny réalisent ainsi la seconde fusion des deux anciens villages de Maignelay et Montigny, exactement en 1347. C'est de l’époque de ces premiers seigneurs de Maignelay, dits Tristan, que datent la tour et le fossé que nous avons conservés, seuls vestiges de cette famille. Cette forteresse, décrite bien des années plus tard, avait des murs épais de 5 pieds et était flanquée de huit tours entourées de fossés. La plus haute, appelée Judith, avait 10 m de côté. Actuellement il n’en reste plus qu’une seule.

Alors qu'au cours des ans, la lignée masculine des seigneurs de Maignelay voit son rôle se réduire au point de devoir vendre son château, la branche féminine en revanche accroît son influence et se fait un nom grâce à la position de « favorites » qu’occuperont à la cour du roi Charles VII Agnès Sorel, fille de Catherine de Maignelay et sa cousine germaine, Antoinette de Maignelay, fille de Jean II « Tristan » de Maignelay[64].

À partir des XVe/XVIe siècles une autre famille seigneuriale se fixe à Maignelay, les Tristan (d’où parfois une certaine confusion avec les précédents) qui habiteront le petit château Saint-Amand jusqu’à la Révolution. Ces Tristan deviendront seigneurs de Saint-Amand et leur château, détruit en 1920, fera place à l’actuel terrain de sport. De cette famille il reste une pierre tombale dressée dans l’église Sainte-Marie-Madeleine, près des fonts baptismaux.

- Les d'Halluin, de 1498 à 1743

À partir de 1498, le château-fort de Maignelay est racheté par la prestigieuse famille d'Halluin[65], originaire de Flandre, laquelle fut d’abord au service des Ducs de Bourgogne en lutte contre la monarchie française. Le premier de sa lignée à s'installer à Maignelay est Louis d'Halluin, rallié à la France. C'est probablement le roi Louis XI qui l'encouragea à s'installer à Maignelay, à proximité de la frontière nord du royaume, à mi-chemin des Flandres où Louis d'Halluin avait gardé des relations utile[réf. nécessaire]s.

Louis d'Halluin et ses descendants directs vont rester à Maignelay pendant 250 ans, de 1498 à la mort d'Anne d'Halluin en 1641... puis jusqu’en 1743 par leurs alliances. À Maignelay, les d’Halluin vont renforcer la fonction militaire de la forteresse, au départ fort délabrée, puis faire du château une résidence de style Renaissance somptueuse de cent mètres de façade, avec décoration d'inspiration italienne... Louis d'Halluin a en effet été maître des cérémonies au sacre du roi Charles VIII à Naples, pendant les guerres d'Italie. À sa mort, en on lui fera des funérailles grandioses dans l’église de Maignelay, qui dureront deux semaines[réf. nécessaire].

C'est en faveur de Charles d'Halluin, à la quatrième génération, que la terre de Maignelay sera érigée en duché-pairie... de 1587 jusqu'au décès en 1656 du Maréchal de Schomberg, second époux d'Anne d'Halluin, lequel sera donc le dernier duc d'Halluin à avoir séjourné au château de Maignelay... Mais par les lignées féminines héritières des terres et du château, le village de Maignelay continuera à s’appeler Halluin jusqu’en 1743[Note 8][réf. nécessaire]...

De la période d'Halluin il reste la partie centrale du château avec de belles salles voûtées en sous-sol et une façade élégante décorée de pilastres corinthiens et de frises. Les d’Halluin ont également fait bâtir les églises de Maignelay, Montigny et Ravenel… Tous les villages et les terres des alentours ont dépendu aussi du duché d’Halluin pendant environ 250 ans[réf. nécessaire].

Cependant, à la même époque plusieurs petits fiefs existaient aussi dans la proximité des seigneurs de Maignelay. Outre la seigneurie des Tristan de Saint-Amand, à Maignelay, il existait encore une seigneurie à Montigny assez importante, celle de la famille Scourion qui portait le titre de seigneurs d’Haudiviller... Ce fief s’étendait aux XVIIe et XVIIIe siècles sur toute la partie basse de Montigny et constituait « un hameau de la paroisse de Montigny »... avec son château, ses fermiers, son administration et sa justice seigneuriale. L’actuelle rue d’Audivillers est la seule à en avoir conservé le souvenir. Les Scourion sont enterrés dans l’église Saint-Martin de Montigny, leur paroisse[réf. nécessaire].

- Les La Rochefoucauld, de 1743 à 1878

En 1743 la terre et le château de Maignelay passent entre les mains de Jean-Baptiste de La Rochefoucauld de Roye, duc de La Rochefoucauld, qui possède déjà le château de Liancourt, à une trentaine de kilomètres. Son petit-fils, le comte Alexandre-François de La Rochefoucauld, général d'Empire, résidera à Maignelay après la Révolution et contribuera à la restauration du château, fortement endommagé et en partie détruit durant la période révolutionnaire. En effet, les La Rochefoucauld ayant dû abandonner leurs biens devenus biens nationaux devront, à leur retour d'émigration, racheter leur château et toutes leurs terres.

La fille du comte Alexandre, Adèle Marie Hortense Françoise, épouse du Prince Borghèse également général d’Empire, sera la dernière occupante du château de Maignelay, jusqu'à sa mort en 1877, terminant ainsi la lignée des trois illustres familles propriétaires successives du château de Maignelay depuis le XIIe siècle.

Les La Rochefoucauld ont conservé la partie centrale et ancienne du château et feront construire deux ailes supplémentaires en brique en forme de tours, aux extrémités. La princesse Borghèse veille au bon entretien du château et à l'aménagement du parc et du bois, leur redonnant un certain lustre et assure l’exercice du jeu de paume, qu’elle pratiquait elle-même, en instituant un libre usage du Pal Mail[Quoi ?] par la population de Maignelay tant qu’existera une société locale de paume.

Les artistes

Maignelay-Montigny « terre d’artistes » s’honore d’avoir donné naissance ou d’avoir inspiré quatre peintres et un céramiste devenus célèbres, à savoir :

- Maurice Boitel (1919-2007), peintre, l'un des principaux représentants de l’École de Paris. Sa famille est originaire de Maignelay où ses grands-parents, sa tante, son oncle et ses cousins sont enterrés. Le nom de son oncle Michel Boitel est inscrit sur le monument aux morts de Maignelay. Pensionnaire de la villa Abd-el-Tif à Alger, Maurice Boitel a reçu plusieurs prix de l'Institut et des rétrospectives de son œuvre ont été réalisées au Musée d'art moderne de la ville de Paris et au grand Palais de Paris. Ses œuvres ont été vendues en France et à l’étranger, surtout en Suisse, aux États-Unis, au Japon et au Vénézuéla. Parmi ses œuvres locales : de nombreuses toiles de la ville d’Amiens et le porche de l’église Ste Marie-Madeleine de Maignelay. Le conseil de Paris, à l'unanimité, a donné le nom de promenade Maurice Boitel, peintre (1919-2007), à l'une des principales voies de la capitale en 2013 et plusieurs autres communes ont donné son nom à des rues ou à des espaces publics.

- Le scénariste et réalisateur Serge Bourguignon est natif de Maignelay.

- Marcel Bussy (1922-1990), est né et a été enterré à Maignelay. Attiré très jeune par le dessin et la peinture, il devient élève d’Henri Taurel. Lauréat de l’Académie des Arts d’Amiens, il a exposé dans de nombreuses galeries de France et de l’étranger[réf. nécessaire].

- Maurice Dhomme (1882-1975), céramiste, est né et a été enterré à Maignelay. Il s’orienta jeune vers le travail de la faïence, depuis l’école de poterie de Lachapelle-aux-Pots, puis exposa dès 1905 au Salon des Artistes décorateurs des faïences et des grès. Il deviendra célèbre après la Première Guerre mondiale en décorant de nombreux monuments et églises reconstruits des régions dévastées. Grand prix à l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925, il a souvent exposé au Salon d’automne à Paris. Son fils Sylvain Dhomme est un cinéaste et metteur en scène connu, ancien assistant d’Orson Welles. Maurice Dhomme repose, avec ses parents, dans le cimetière.

- Edmond Geffroy (1804-1895), né à Maignelay deviendra d’abord un grand acteur de théâtre, créateur de « Chatterton » d’Alfred de Vigny, avant de devenir Doyen des sociétaires de la Comédie-Française. Il sera également un très bon peintre de l’histoire du Théâtre français, dont huit grands tableaux sont conservés au foyer de la Comédie-Française. Décédé à Saint-Pierre-lès-Nemours, une exposition rétrospective de ses œuvres a eu lieu à Maignelay et à Beauvais et un catalogue a été publié par le Musée départemental de l'Oise en 1995. Sa famille repose dans le cimetière.

- Marcel Mompezat (1897-1977), écrivain. Marcel Mompezat n’est pas originaire de Maignelay mais il y fut percepteur de 1920 à 1930. Écrivain et poète à ses heures, il publia de nombreux ouvrages dont « La ville asphyxiée » roman satirique sur la vie des habitants de Maignelay et de son canton qui lui valut un procès en 1931, qu’il perdit. L’ouvrage fut interdit mais n’empêcha pas Mompezat de poursuivre une brillante carrière professionnelle et littéraire et d’être un courageux résistant lors de la Seconde guerre mondiale Il a publié également chez Gallimard un roman intitulé « Ambulance H24 » sur l’hôpital militaire de Tricot, tout proche du front durant la Première Guerre mondiale, qu’il fit aussi avec courage[réf. nécessaire].

- Henri Taurel (1843-1927), né et enterré à Maignelay a vécu au no 47 rue de la Madeleine où il avait son atelier, au premier étage. Peintre de scènes de genre et de paysages picards il est aussi dessinateur et graveur de sujets religieux, dont le tableau de Jeanne d’Arc et un carton de vitrail pour l’église Sainte Marie-Madeleine[réf. nécessaire].

Les militaires

Plusieurs militaires de valeur se sont illustrés sous Louis XV, à la Révolution française et sous le Premier Empire mais aussi pendant la Première Guerre mondiale :

- Les Wattelier :

- Vincent Wattelier (+ 1746 ?), originaire de Montigny fut officier-en-chef au Grand commun du Roy en 1713, à Versailles.

- Jean-François Wattellier a été valet de pied chez son Altesse sérénissime Mademoiselle de la Roche-Guyon en 1738.

- Vincent Wattellier fut officier du chancelier du roi, en 1757.

- Nicolas Marminia (1773-1860), Volontaire de l’An II, né et enterré à Maignelay, est issue d’une ancienne famille qui donna son premier maire à Maignelay à la Révolution. Il va servir successivement la République et l’Empire, se battra et sera gravement blessé dans de nombreux pays d'Europe. Devenu chef de bataillon il fera partie, pour son courage et son audace au combat, de la première promotion de la Légion d'honneur[32]. Son mausolée a été restauré en 1998 par la municipalité et la Société historique.

- André Dhomme (1873-1953), né à Maignelay et frère de Maurice Dhomme, le céramiste, s’engagea dans l’armée en 1892. Formé à l’école d’officiers d’infanterie il terminera sa carrière avec le grade de général de brigade. Il a accompli la plupart de ses services en Afrique et au Levant, excepté pendant la Première Guerre mondiale où il se battra sur le front de la Bataille du Matz ; il sera blessé, en , à Roye-sur-Matz. Puis il participera à l'occupation de la Rhénanie. Titulaires de nombreuses décorations françaises et étrangères, il sera élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur[33].

Autres personnalités

- Pierre Dobigny, né à Lachaussée-du-Bois-d'Écu en 1733, le père Pierre Dobigny est décédé dans le presbytère situé près de l’église sainte Marie-Madeleine, en 1793, citoyen-curé de Maignelay durant la Révolution française, officier public et membre des premiers conseils municipaux. Un square situé près de l’église sainte Marie-Madeleine porte son nom[66].

Héraldique

|

Les armes de Maignelay-Montigny se blasonnent ainsi :

|

|---|

La Société historique

La Société historique de Maignelay-Montigny et des environs a été créée en 1971 par une trentaine de passionnés d’histoire locale et elle comprend, selon les années de 60 à 80 sociétaires ou membres associés français ou étrangers, dont quelques correspondants/historiens des États-Unis, du Canada, d’Allemagne, de Suisse et de Belgique.

Elle entretient des relations suivies, au sein du « Collectif Mémoires d’ici » avec les sociétés historiques de Breteuil et de Saint Just pour la réalisation de publications conjointes, mais également avec les sociétés de Clermont, Saint-Martin-aux-Bois, Ravenel... et aussi avec celles de Noyon, Compiègne, Verneuil-en-Halatte, Montdidier... Toute personne intéressée ou curieuse de ses travaux ou de ses publications peut la rejoindre ou la contacter.

La société historique a publié depuis 1971 un grand nombre d’articles, d’études et de communications contenus dans une vingtaine de Bulletins annuels ou de numéros spéciaux[67].

Voir aussi

Bibliographie

- Bulletins annuels de la Société historique de Maignelay-Montigny

- Publication commune des "Sociétés historiques" de Maignelay-Montigny, Saint-Just, Breteuil et Clermont : « Mémoires d’ici », volumes I (2006) et II (2009).

- « Histoire de l'Intercommunalité et des fusions de Maignelay et de Montigny, du XIVe au XXe siècle », édité en collaboration avec le "District du Plateau picard", 1991.

- Marsaux (le chanoine), « L'église de Maignelay », Bulletin de la Société archéologique & historique de Clermont-de-l'Oise, Abbeville, Imprimeur F. Paillart, , p. 16-61 (ISSN 1160-3836, lire en ligne)

Articles connexes

- Liste des communes de l'Oise

- Liste des anciennes communes de l'Oise

Liens externes

- Site officiel

- Maignelay-Montigny sur le site de l'Institut géographique national

- Site de la Société Historique de Maignelay-Montigny

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- À noter que c’est le roi Henri III qui avait accepté, en 1587, qu’on débaptisât Maignelay pour permettre à Charles d’Halluin, marquis de Maignelay et de Piennes, devenu duc, de faire accéder à la dignité ducale le nom illustre de sa famille mais dont les terres d’origine restaient situées en Flandre, c’est-à-dire à l’étranger. Aussi, pour faire du duc d’Halluin un vrai duc français, le village et le château de Maignelay seront débaptisés pour s’appeler « Halluin », pratiquement jusqu'à la Révolution

Références

- Commission des Annales des mines, Annales des mines, éd. Dunod, 1926, p. 448.

- Louis Graves, Précis statistique sur le canton de Maignelay, arrondissement de Clermont (Oise), Beauvais, Achille Desjardins, , 114 p. (lire en ligne).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Godenvillers - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Maignelay-Montigny et Godenvillers », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Godenvillers - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Maignelay-Montigny et Tillé », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Beauvais-Tillé - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Maignelay-Montigny », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Jacques Cambry, Description du département de l’Oise

- Pages "Histoire" du site municipal officiel, résumant brièvement les recherches de la Société historique de Maignelay-Montigny.[réf. incomplète].

- Juliette Duclos, « Oise : il y a 50 ans, Maignelay et Montigny enterraient la hache de guerre : Ce village de 2700 habitants du Plateau picard célèbre un demi-siècle d’un mariage heureux, initié à l’époque où les fusions de communes étaient rares. Chez les «anciens», on se souvient toutefois des vieilles querelles qui opposaient ceux d’en haut et ceux d’en ba », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ) « Deux boulangeries, mais aussi deux écoles, deux églises, deux cimetières, deux châteaux d'eau… Mais une seule mairie, construite en 1980, à la jonction de ces deux territoires, à mi-chemin entre « le haut » et le « bas » (...) Il y a 50 ans, sous l'impulsion de Marcel Ville, ces deux villages ruraux ont fusionné pour n'en faire qu'un. Une démarche aujourd'hui devenue courante, mais régulièrement source de conflits qui perdurent. A l'époque, c'était une petite révolution. Surtout qu'entre les deux communes, « il n'y avait rien à faire, c'était la guerre des boutons, il n'y avait que des histoires de clochers », estime Alain ».

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Notice communale de Montigny », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales..

- « Les maires de Maignelay-Montigny », FranceGenWeb (consulté le ).

- « Nicolas Marminia », base Léonore, ministère français de la Culture.

- « Jean Claude André Dhomme », base Léonore, ministère français de la Culture.

- « Armand, Marie Rendu (1844-1905) », sur Sycomore, base de données des députés de l'Assemblée nationale.

- Degrieck, « Maignelay-Montigny: les descendants d'anciens maires en visite », Le Bonhomme picard, (lire en ligne, consulté le ).

- « Paul, François Duquesnel (1860-1948) », base Léonore, ministère français de la Culture..

- « Deux citoyens mis à l’honneur à Maignelay-Montigny : Prévue le 10 décembre dernier, reportée en raison de l’indisponibilité d’un des deux hommes concernés, la cérémonie d’intronisation au rang de citoyens d'honneur de la commune a eu lieu le 4 février, à la bibliothèque-médiathèque », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- « Denis Flour candidat à la mairie de Maignelay », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Jacqueline Girardeau a depuis longtemps déjà fait savoir qu'elle abandonnera son fauteuil de maire au printemps prochain. Pour lui succéder, plusieurs noms ont circulé. Mais il semble désormais acquis que Denis Flour défendra les couleurs de l'actuelle majorité municipale au scrutin de mars 2001 ».

- F. ND., « Les premières réalisations du nouveau maire », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Je travaille dans la continuité de l'action entreprise par Jacqueline Girardeau, l'ancien maire, et son équipe ».

- Annuaire des Mairies de l'Oise (60), EIP (ISBN 978-2-35258-160-4, lire en ligne).

- Armand Prin, « Denis Flour : « J’ai gardé mes convictions d'homme de gauche » : Le maire de Maignelay- Montigny répond à nos questions à deux ans des prochaines élections municipales. Il s’explique sur son ralliement à Emmanuel Macron », Le Bonhomme picard, édition de Clermont, no 3504, , p. 21.

- « Denis Flour, maire de Maignelay-Montigny, entre à l’ordre national du mérite », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ) « élu conseiller municipal en 1989, sur la liste de Jacqueline Girardot, puis adjoint en 1995. Il devient maire en 2001, reconduit depuis à chaque élection, avec 69 % dès le 1er tour en 2014 ».

- Le maire sortant a été réélu au terme des élections municipales de 2008. Source : Quotidien Le Courrier picard - édition Oise du 31 mars 2008

- Réélu pour le mandat 2014-202 : « Denis Flour dédie la victoire de sa liste à Daniel Mats », Le Bonhomme picard, édition de Clermont, no 3283, , p. 22.

- Marjorie Michaud, « Denis Flour réélu maire - Un bug dans la diffusion sur le net », Le Bonhomme picard, édition de Grandvilliers, no 3604, , p. 21.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Maignelay-Montigny (60374) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de l'Oise (60) », (consulté le ).

- « Les écoles », Enfance et scolarité, sur https://www.maignelay-montigny.fr (consulté le ).

- « Le college M. et G. Blin », Enfance et scolarité, sur https://www.maignelay-montigny.fr (consulté le ).

- Armand Prin, « Du beau monde sous l'église », Le Bonhomme picard, édition de Clermont, no 3487, , p. 20.

- « église Ste-Marie-Madeleine de Maignelay », notice no PA00114734, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « église Saint-Martin de Montigny », notice no PA00114735, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « chapelle Ste-Marie-Madeleine », notice no PA00114732, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « croix de chemin », notice no PA00114733, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « château », notice no PA60000056, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- CRDP Amiens

- Armand Prin, « Le château en voie d’être sauvé : Un compromis de vente a été signé il y a peu. L’acquisition définitive pourrait survenir dès juin. Une perspective de réhabilitation du vieux château est désormais envisagée, ouvrant bien des espoirs », Le Bonhomme picard, édition de Clermont, no 3443, , p. 21.

- Julien Heyligen, « Maignelay-Montigny : le château en ruine va enfin renaître », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Lucien Djani, « La fontaine de la Madone de Maignelay-Montigny réhabilitée : Le monument, réaménagé et rénové, sera inauguré le 16 septembre prochain à l’occasion des Journées du patrimoine », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- Julien Heyligen, « Maignelay : la fontaine de la princesse au grand cœur retrouve son éclat : Le monument, rénové, est inauguré ce samedi. La propriétaire du château de la commune, Adélaïde de la Rochefoucauld l’avait offert aux habitants en 1867 », Le Parisien, édition de l'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Biographie universelle, ancienne et moderne, Joseph Fr. Michaud, Louis Gabriel Michaud, 1857 - p. 286

- « Congrès archéologique de France (Volume 75) » - Société française d'archéologie, Société française pour la conservation des monuments historiques - éd. A Picard et fils, 1906, p. 548

- « Un curé révolutionnaire à l’honneur et des travaux inaugurés : Lors des Journées du patrimoine, samedi, la municipalité a rendu hommage au prêtre local, Pierre Dobugny, décédé en 1793 », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ).

- « Site de la Société historique de Maignelay-Montigny et environs ».

- Portail de l’Oise

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Maignelay-Montigny

Maignelay-Montigny ist eine französische Gemeinde mit 2678 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Oise in der Region Hauts-de-France; sie gehört zum Arrondissement Clermont und zum Kanton Estrées-Saint-Denis.[en] Maignelay-Montigny

Maignelay-Montigny (French pronunciation: [mɛɲlɛ mɔ̃tiɲi]) is a commune in the Oise department in northern France.- [fr] Maignelay-Montigny

[ru] Меньеле-Монтиньи

Меньеле-Монтиньи (фр. Maignelay-Montigny) — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Уаза, округ Клермон, кантон Эстре-Сен-Дени. Расположена в 36 км к востоку от Бове и в 46 км в юго-востоку от Амьена, в 16 км от автомагистрали А1 "Север". Образована в 1971 году за счет слияния деревень Меньеле и Монтиньи.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии