world.wikisort.org - France

Lapeyrouse-Fossat est une commune française située dans le nord-est du département de la Haute-Garonne en région Occitanie.

| Lapeyrouse-Fossat | |

Le château de Lapeyrouse. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Haute-Garonne |

| Arrondissement | Toulouse |

| Intercommunalité | Communauté de communes des coteaux du Girou |

| Maire Mandat |

Corinne Gonzalez 2020-2026 |

| Code postal | 31180 |

| Code commune | 31273 |

| Démographie | |

| Gentilé | Lapeyrousiens |

| Population municipale |

2 886 hab. (2019 |

| Densité | 304 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 41′ 34″ nord, 1° 31′ 02″ est |

| Altitude | Min. 132 m Max. 215 m |

| Superficie | 9,49 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Toulouse (banlieue) |

| Aire d'attraction | Toulouse (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pechbonnieu |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.lapeyrouse-fossat.fr/ |

| modifier |

|

Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Pays toulousain, qui s’étend autour de Toulouse le long de la vallée de la Garonne, bordé à l’ouest par les coteaux du Savès, à l’est par ceux du Lauragais et au sud par ceux de la vallée de l’ Ariège et du Volvestre. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Girou, le ruisseau de Pichounelle, le ruisseau de Saint-Pierre et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Lapeyrouse-Fossat est une commune urbaine qui compte 2 886 habitants en 2019, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1975. Elle appartient à l'unité urbaine de Toulouse et fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse. Ses habitants sont appelés les Lapeyrousiens ou Lapeyrousiennes.

Géographie

Localisation

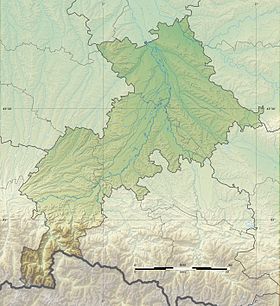

La commune de Lapeyrouse-Fossat se trouve dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie[I 1].

Elle se situe à 11 km à vol d'oiseau de Toulouse[1], préfecture du département, et à 4 km de Pechbonnieu[2], bureau centralisateur du canton de Pechbonnieu dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[I 1]. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Toulouse[I 1].

Les communes les plus proches[Note 1] sont[3] : Castelmaurou (2,1 km), Saint-Geniès-Bellevue (2,6 km), Saint-Jean (3,1 km), Saint-Loup-Cammas (3,1 km), Rouffiac-Tolosan (3,2 km), Montberon (3,9 km), Garidech (4,0 km), Pechbonnieu (4,2 km).

Sur le plan historique et culturel, Lapeyrouse-Fossat fait partie du pays toulousain, une ceinture de plaines fertiles entrecoupées de bosquets d'arbres, aux molles collines semées de fermes en briques roses, inéluctablement grignotée par l'urbanisme des banlieues[4].

Lapeyrouse-Fossat est limitrophe de cinq autres communes.

Transports

La ligne 76 du réseau Tisséo relie le centre de la commune à la station Argoulets du métro de Toulouse.

Géologie et relief

La plus grande ville à proximité de Lapeyrouse-Fossat est la ville de L'Union située au sud-ouest de la commune à 5 km.

Au nord, la zone essentiellement agricole dotée de grandes propriétés foncières et de terres de bonne valeur agronomique, correspondant à la plaine alluviale du Girou. Au sud, le secteur vallonné du territoire communal s'est progressivement urbanisé autour des anciens hameaux (Belloc, Engorp, Le Fossat, le village), et le long des principales voies de communication. Il reste quelques enclaves agricoles disséminées sur un parcellaire très petit.

Hydrographie

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[6]. Elle est drainée par le Girou, le ruisseau de Saint-Pierre, Canal du Moulin, le ruisseau de bénas, le ruisseau de Bollac, le ruisseau de Preissac et par deux petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 11 km de longueur totale[7],[Carte 1].

Le Girou, d'une longueur totale de 64,5 km, prend sa source dans la commune de Puylaurens (81) et s'écoule du sud-est vers le nord-ouest. Il traverse la commune et se jette dans l'Hers-Mort à Saint-Jory, après avoir traversé 31 communes[8].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[9]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[10].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[12] complétée par des études régionales[13] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Toulouse-Blagnac », sur la commune de Blagnac, mise en service en 1947[14] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[15],[Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 13,3 °C pour la période 1971-2000[16], à 13,8 °C pour 1981-2010[17], puis à 14,3 °C pour 1991-2020[18].

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 5] est recensée sur la commune[19] : le « bois de Preissac » (107 ha), couvrant 4 communes du département[20].

Urbanisme

Typologie

Lapeyrouse-Fossat est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[21],[I 2],[22]. Elle appartient à l'unité urbaine de Toulouse, une agglomération inter-départementale regroupant 81 communes[I 3] et 1 035 280 habitants en 2019, dont elle est une commune de la banlieue. L'agglomération de Toulouse est la cinquième plus importante de la France en termes de population, derrière celles de Paris, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence et Lille (partie française)[I 4],[I 5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 527 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[I 6],[I 7].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (81,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (51,6 %), zones urbanisées (32,2 %), zones agricoles hétérogènes (8,7 %), forêts (7,5 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Lapeyrouse-Fossat est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité très faible)[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Girou. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1996, 1999 et 2009[26],[24].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (88,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 081 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1 081 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 98 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27],[Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[28].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1992, 1994, 1998, 2003, 2011 et 2016 et par des mouvements de terrain en 1999[24].

Toponymie

Histoire

Lapeyrouse-Fossat est un village ancien puisque déjà mentionné en 1254 comme fief de la baronnie de Castelmaurou, institué par l'évêque de Toulouse en faveur de Raimond de Castelnau. Le village a une double origine. Il a été formé des mots Lapeyrouse et Fossat, qui autrefois formaient deux communes distinctes, mais qui ont été réunies en une seule le . Il reste peu de vestiges de cette époque, hormis deux châteaux de style moderne, dont l'un du XVIIIe siècle.

À noter l'existence de trois sites archéologiques recensés à ce jour par le service régional de l'archéologie et pour lesquels une protection dans leur état actuel se justifie. Il s'agit de la station gallo-romaine de Barranquet : une concentration significative de mobilier antique a été relevé en ce lieu. Les nombreux fragments d'éléments de construction et de décoration laissent entrevoir un important établissement rural ; de la station gallo-romaine de Bourrasse : une station antique caractérisée par des briques, des tuiles à rebord, des moellons de marne et de nombreux fragments de céramique ; des indices gallo-romains de Jouaninet : au nord-ouest de Jouaninet, une parcelle a livré des briques et quelques tegulae.

Politique et administration

La façade de la mairie

Administration municipale

Le nombre d'habitants au recensement de 2011 étant compris entre 2 500 habitants et 3 499 habitants, le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2014 est de vingt trois[29],[30].

Rattachements administratifs et électoraux

Commune faisant partie de la deuxième circonscription de la Haute-Garonne de la communauté de communes des Coteaux du Girou et du canton de Pechbonnieu (avant le redécoupage départemental de 2014, Lapeyrouse-Fossat faisait partie de l'ex-canton de Montastruc-la-Conseillère).

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Politique de développement durable

La commune a engagé une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21[33].

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[35].

En 2019, la commune comptait 2 886 habitants[Note 8], en augmentation de 4,45 % par rapport à 2013 (Haute-Garonne : +7,81 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

| selon la population municipale des années : | 1968[38] | 1975[38] | 1982[38] | 1990[38] | 1999[38] | 2006[39] | 2009[40] | 2013[41] |

| Rang de la commune dans le département | 117 | 104 | 88 | 83 | 76 | 76 | 75 | 78 |

| Nombre de communes du département | 592 | 582 | 586 | 588 | 588 | 588 | 589 | 589 |

Enseignement

Lapeyrouse-Fossat fait partie de l'académie de Toulouse.

Lapeyrouse-Fossat dispose d'un groupe scolaire[42] : école maternelle et d'une école élémentaire, l'école Georges Brassens, située 1 chemin Jamebru. Elles font partie de l'académie de Toulouse.

Manifestations culturelles et festivités

Lapeyrouse Fossat confectionne chaque année la plus grande tarte aux fraises au monde (22 m²) avec des fraises du pays (500 kg de fraises). C'est à la force des bras que cette tarte géante de presque une tonne est acheminée à travers tout le village. Chaque année une trentaine de bénévoles participent à la confection de cette délicieuse tarte et des milliers de personnes viennent la déguster.

Foyer rural, loisir et culture,

Santé

Sports

Chasse, pêche, basket-ball, football, tennis, rugby à XV[43], floorball[44], équitation,

Écologie et recyclage

La collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés ainsi que la protection et la mise en valeur de l'environnement se font dans le cadre de la communauté de communes des Coteaux du Girou[45], (SITROM), et du syndicat de traitement DECOSET.

La déchèterie la plus proche se situe sur la commune de Garidech.

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 1 110 ménages fiscaux[Note 9], regroupant 3 094 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 29 020 €[I 8] (23 140 € dans le département[I 9]). 73 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 10] (55,3 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 10] | 4,4 % | 5,1 % | 4,9 % |

| Département[I 11] | 7,7 % | 9,6 % | 9,3 % |

| France entière[I 12] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 1 831 personnes, parmi lesquelles on compte 78,6 % d'actifs (73,7 % ayant un emploi et 4,9 % de chômeurs) et 21,4 % d'inactifs[Note 11],[I 10]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Toulouse, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 4],[I 13]. Elle compte 227 emplois en 2018, contre 326 en 2013 et 230 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 1 371, soit un indicateur de concentration d'emploi de 16,6 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 62,5 %[I 14].

Sur ces 1 371 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 118 travaillent dans la commune, soit 9 % des habitants[I 15]. Pour se rendre au travail, 88 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 4,7 % les transports en commun, 3,7 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,6 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 16].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

242 établissements[Note 12] sont implantés à Lapeyrouse-Fossat au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 13],[I 17].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 242 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 18 | 7,4 % | (5,7 %) |

| Construction | 44 | 18,2 % | (12 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 41 | 16,9 % | (25,9 %) |

| Information et communication | 15 | 6,2 % | (4,1 %) |

| Activités financières et d'assurance | 10 | 4,1 % | (3,8 %) |

| Activités immobilières | 11 | 4,5 % | (4,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 51 | 21,1 % | (19,8 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 36 | 14,9 % | (16,6 %) |

| Autres activités de services | 16 | 6,6 % | (7,9 %) |

Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques et des activités de services administratifs et de soutien est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 21,1 % du nombre total d'établissements de la commune (51 sur les 242 entreprises implantées à Lapeyrouse-Fossat), contre 19,8 % au niveau départemental[I 18].

Entreprises et commerces

Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[46] :

- Qs. T, commerces de détail d'optique (4 099 k€)

- SARL Stephane Raynaud, travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (1 651 k€)

- Mantin, location de terrains et d'autres biens immobiliers (1 104 k€)

- Boucherie "Chez Damien, commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé (447 k€)

- Plaquistes Toulousains Associes, travaux de plâtrerie (408 k€)

L'agriculture basée sur la culture de céréales (maïs, blé...) ont encore une place importante mais tendent à diminuer en faveur de zones résidentielles liées à la proximité de l'agglomération toulousaine puisque étant dans son aire urbaine.

Agriculture

La commune est dans le Lauragais, une petite région agricole occupant le nord-est du département de la Haute-Garonne, dont les coteaux portent des grandes cultures en sec avec une dominante blé dur et tournesol[47]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 14] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 5].

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 42 | 28 | 15 | 12 |

| SAU[Note 15] (ha) | 444 | 445 | 402 | 332 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 42 lors du recensement agricole de 1988[Note 16] à 28 en 2000 puis à 15 en 2010[49] et enfin à 12 en 2020[Carte 6], soit une baisse de 71 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 57 % de ses exploitations[50],[Carte 7]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 444 ha en 1988 à 332 ha en 2020[Carte 8]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 11 à 28 ha[49].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L’église de l’Assomption (1516 et XIXe siècle)

Cette église a été reconstruite sur les vestiges d’une église plus ancienne. Son premier clocher date de 1530. Pendant 270 ans aucun entretien notable de l’édifice n’a été effectué. Après les troubles révolutionnaires, une restauration d’ensemble s’est imposée. Elle a été menée à bien, de manière très lente, entre 1829 et 1848. Elle constitue une quasi-reconstruction. Ce bâtiment est édifié en brique rouge de la région. La façade avec un clocher-mur percé d'arc en mitre.

- L'église de l’Assomption

- La façade et le clocher-mur

L’intérieur a été réaménagée par les soins d'Auguste Virebent, notamment la galerie la chaire de nombreux socles de statue et surtout le groupe au dessus du maître Autel l'Asssomption de Marie. Son fils Gaston est l'auteur du chemin de croix en céramique. Le maître-autel en arbre polychrome date de 1777.

- L'intérieur

- Contre-façade et orgue

- Chaire en terre cuite d'Auguste Virebent

- L'Assomption de Marie par Auguste Virebent

- Le maître-autel

- Les fonts baptismaux

- I "Jésus est condamné à mort"

- II "Jésus est chargé de sa croix"

- III "Jésus tombe pour la première fois"

- IV "Jésus rencontre sa Sainte mère"

- V "Jésus reçoit l'aide du Cynéréen"

- VI "Jésus imprime sa face sur un linge"

- VII "Jésus tombe pour la seconde fois"

- VIII "Jésus console les filles d’Israël"

- IX "Jésus tombe pour la troisième fois"

- X "Jésus est dépouillé de ses vêtements"

- XI "Jesus est attaché à la croix"

- XII "Jesus meurt sur la croix"

- XIII "Jesus est remis à sa Sainte mère"

- XIV"Jesus est mis dans le sépulcre"

- Le Château de Lapeyrouse (XVIIIe et XIXe siècles)

Le château est construit dans un immense parc planté d’arbres aux essences variées, comparables à ceux du Jardin des plantes. Aux XVIIIe et XIXe siècles, le château occupe une place essentielle dans la vie du village et constitue la tête d’une exploitation de plusieurs centaines d’hectares qui dépasse largement les limites de la commune, avec trois ensembles approximativement semblables : le groupe Lapeyrouse-Castelmaurou, l’ensemble de Buissaison au nord du territoire communal et le domaine situé sur la commune de Bazus. En 1901, monsieur Louis de Bazelaire de Saulcy, d'une famille d'origine lorraine, directeur de la Société Générale à Toulouse, en fait l’acquisition. Le château est la propriété de son petit-fils, M. de Rimonteil de Lombarès jusqu’en 2006.

- Le monument aux morts

- Kiosque à musique

- Le monument aux morts

- Le Kiosque à musique

Personnalités liées à la commune

Muséum de Toulouse

- Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse (1744-1818) est toulousain et issu d’une famille bourgeoise enrichie dans le négoce qui accède à la noblesse en devenant capitoul. Philippe Picot hérite du domaine et du château de Lapeyrouse-Fossat par son oncle. Après une carrière assez courte dans la magistrature, il devient naturaliste et publie L’histoire abrégée des plantes et des Pyrénées. Professeur à l’École centrale de la Haute-Garonne, à l’École des Mines de Paris (1795), doyen de la Faculté des sciences et secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, il aborde également la vie politique. Il devient le premier président du conseil général de la Haute-Garonne en 1800-1801, maire de Toulouse de 1800 à 1806 puis député pendant les Cent jours en 1815. Il fonde le futur Muséum d’histoire naturelle dans l’ancien monastère des Carmes déchaussés et il est à l’origine de l’ouverture du lycée de garçons en 1806. Cette année-là, Napoléon Ier le nomme baron d’Empire. Son fils, Isidore, est devenu maire de Lapeyrouse-Fossat en 1819 pendant une dizaine d’années.

- Joseph-François Foulquier

- Laura Fasquel, Miss Albigeois-Midi Toulousain 2005 et 2e dauphine de Miss France 2006.

- Philippe Soulas

- Émilie Arnal

Héraldique

|

Son blasonnement est : Parti, au premier d'azur à la lettre P capitale d'argent, au second aussi d'azur au besant d'or, soutenu d'un croissant d'argent ; le tout sommé d'un chef cousu de gueules chargé de trois étoiles d'or. |

|---|

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes de la Haute-Garonne

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[11].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[48].

- Cartes

- « Carte hydrographique de Lapeyrouse-Fossat » sur Géoportail (consulté le 5 novembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Lapeyrouse-Fossat » (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Toulouse » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Lapeyrouse-Fossat » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Lapeyrouse-Fossat » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Lapeyrouse-Fossat » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Lapeyrouse-Fossat » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans la Haute-Garonne » (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Lapeyrouse-Fossat et Toulouse », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Lapeyrouse-Fossat et Pechbonnieu », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Lapeyrouse-Fossat », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 378-379.

- Carte IGN sous Géoportail

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Lapeyrouse-Fossat », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « le Girou »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Toulouse-Blagnac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Lapeyrouse-Fossat et Blagnac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Toulouse-Blagnac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Toulouse-Blagnac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Toulouse-Blagnac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Lapeyrouse-Fossat », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « bois de Preissac » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Lapeyrouse-Fossat », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans la Haute-Garonne », sur www.haute-garonne.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Lapeyrouse-Fossat », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2014 », sur interieur.gouv.fr (consulté le ).

- Emmanuel Haillot, « Lapeyrouse-Fossat. Alain Guilleminot fait rimer tranquillité et projets », La Dépêche, (lire en ligne, consulté le ).

- « Résultats municipales 2020 à Lapeyrouse-Fossat », sur lemonde.fr (consulté le ).

- FICHE | Agenda 21 de Territoires - Lapeyrouse-Fossat, consultée le 27 octobre 2017

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- http://www.lapeyrouse-fossat.fr/enfance-jeunesse/groupe-scolaire.html

- http://www.lapeyrouse-fossat.fr/infos-pratiques/quotidien/annuaire/search/83.html

- « Les Griffons d'OC ».

- http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres

- « Entreprises à Lapeyrouse-Fossat », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Lapeyrouse-Fossat - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département de la Haute-Garonne » (consulté le ).

- Portail des communes de France

- Portail de la Haute-Garonne

На других языках

[de] Lapeyrouse-Fossat

Lapeyrouse-Fossat (okzitanisch: La Peirosa e Fossat) ist eine französische Gemeinde mit 2.886 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Bessières gehört zum Arrondissement Toulouse und bis 2015 zum Kanton Montastruc-la-Conseillère, seitdem zum Kanton Pechbonnieu. Die Einwohner werden Lapeyrousien(ne)s genannt.[en] Lapeyrouse-Fossat

Lapeyrouse-Fossat (French pronunciation: [lapeʁuz fosa]; Occitan: La Peirosa e Le Fossat) is a commune in the Haute-Garonne department in southwestern France.- [fr] Lapeyrouse-Fossat

[ru] Лаперуз-Фосат

Лаперу́з-Фоса́т (фр. Lapeyrouse-Fossat, окс. La Peirosa e Fossat) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монтастрюк-ла-Консейер. Округ коммуны — Тулуза.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии