world.wikisort.org - France

Hérissart est une commune française située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France.

| Hérissart | |

La mairie. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Somme |

| Arrondissement | Péronne |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays du Coquelicot |

| Maire Mandat |

Thibault Petit 2020-2026 |

| Code postal | 80260 |

| Code commune | 80431 |

| Démographie | |

| Population municipale |

683 hab. (2019 |

| Densité | 92 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 50° 01′ 41″ nord, 2° 25′ 02″ est |

| Altitude | Min. 79 m Max. 151 m |

| Superficie | 7,39 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Amiens (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Albert |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Géographie physique

Nature du sol et du sous-sol

La formation du sol et du sous-sol de la commune est d'époques tertiaire et quaternaire. Sous la terre végétale on trouve des couches de marnes recouvertes d'alluvions ; dans les vallées, des couches de glaise et de grès ; à l'est et au sud des couches de calcaire siliceux recouvertes de limon des plateaux[1].

Relief paysage, végétation

Le relief de la commune est assez accidenté : au nord, au nord-est et à l'est, se trouvent plusieurs vallées et vallons. Le reste du territoire communal est constitué par un plateau[1].

Hydrographie

Aucun cours d'eau ne traverse la commune.

Climat

Le climat de la commune est tempéré océanique avec vents dominants du nord-ouest et d'ouest[1].

Géographie humaine

Urbanisme et aménagement du territoire

La commune présente un habitat groupé.

Activité économique et de services

L'activité dominante de la commune reste l'agriculture.

Communes limitrophes

Voies de communication et transports

Transports en commun routiers

La localité est desservie par la ligne d'autocars no 23 (Doullens - Beauquesne - Amiens) du réseau Trans'80, Hauts-de-France, tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés[2].

Urbanisme

Typologie

Hérissart est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[3],[4],[5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Amiens, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 369 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[6],[7].

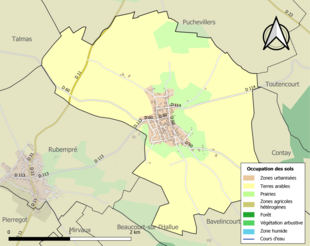

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (94,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (95 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (82,1 %), prairies (12,1 %), zones urbanisées (5,8 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Toponymie

Hérissart est un nom qui rappelle l'idée de défrichement, il est cité dans la charte des donations de Clotaire à l'abbaye de Corbie en 662, comme formant la limite de la forêt de la Vicogne, où elle avait été défrichée, « essartée » par le moine Frédehaire. Son orthographe a été modifiée : de Henresart en 1153, Henrissart ; Herrissart pour devenir enfin en 1507 tel que nous le connaissons actuellement : Hérissart.

Histoire

Préhistoire

Des silex taillés ont été retrouvés sur le territoire de la commune[1].

Antiquité

Des pièces de monnaie romaines à l'effigie de Jules César ont été retrouvées sur le territoire communal[1].

Moyen Âge

Deux fiefs se partageaient le territoire de l'actuelle commune d'Hérissart[1].

Les gressiers en firent sa renommée

L'industrie du grès était très ancienne dans la commune et dans quelques autres des environs. On en a extrait de grandes quantités du sous-sol ; entre autres pour les soubassements de la cathédrale d'Amiens au XIIIe siècle et les ponts et fortifications de cette ville (aux XVe et XVIe siècles). Aujourd'hui encore, il n'est pas rare en creusant le sol d'en trouver de fort volumineux.

Époque moderne

Les invasions espagnoles

Le territoire a été composé de cinq fiefs, dont certains noms subsistent encore sur le cadastre. Les habitants ont probablement subi les ravages des invasions espagnoles comme celles des troupes de Jean de Werth en 1636 tout comme les villages de Toutencourt, Val de Maison, Talmas, Harponville. Depuis, la mémoire populaire a toujours transmis qu'il y aurait des souterrains-refuges dans lesquels circulent : « cinq beudets kartchi d'or » (on est même passé à sept aujourd'hui !).

Le dernier Seigneur

En 1774, Guy Antoine Picquet, alors âgé de 24 ans, chevalier de Noyencourt, Drancourt, et autres lieux, demeurant à Amiens, racheta la seigneurie d'Hérissart. À cette époque, il était officier dans le corps royal de l'artillerie, qu'il quitta pour entrer dans la compagnie des chevau-légers de la Garde du roi, où il devint capitaine-lieutenant. Avec sa mère, Marie-Françoise Mouret d'Espagny (veuve de François Picquet), ils dotèrent l'église d'au moins une nouvelle cloche, fondue cette même année par les célèbres Cavilliers, fondeurs à Carrépuis. C'est cette cloche qui fonctionne encore actuellement (note : la), deux autres (notes : do et si) ont été saisies pendant la Révolution.

Les terres de la seigneurie passèrent dans la famille de La Fontaine Solare, par le mariage de Marie Françoise Charlotte (qui devint comtesse par cette alliance), fille de Guy Antoine Picquet, dont les héritiers vendirent le « château » à la famille Moullart peu après la guerre de 1870.

En 1760, la paroisse d'Hérissart comptait un clerc laïc, autrement dit, un maître d'école[1].

En 1789, lors de la rédaction du cahier de doléances, on put constater que les biens ecclésiastiques représentaient le tiers du territoire communal[1].

Époque contemporaine

L'expansion du village

En 1826, l'église paroissiale fut agrandie avec les pierres provenant de l'ancien château seigneurial[1].

En 1838, la commune décida de percer la rue Bara et créer la rue Sainte-Catherine, prolongeant ainsi la rue Neuve et reliant Amiens, via Rubempré, plus directement. La culture du lin faisait vivre la majeure partie de la population (1 177 habitants) ; on le cultivait, le récoltait et le tissait sur place, puis il était acheminé à Amiens.

En 1842, trois incendies ravagèrent un grand nombre de maisons, granges, couvertes de chaume et bâties trop proches les unes des autres ; en avril, le plus dévastateur (l'ampleur est telle que les lueurs sont visibles d'Amiens et de Picquigny) détruisit 56 maisons dans la rue de Beauvais, qui désormais porte le nom de rue Brûles. Quatre nouvelles mares furent percées, s'ajoutant aux trois premières. Autrefois, quatre puits alimentaient les différents quartiers. Celui qui subsiste a (72 mètres de profondeur). Il alimente le château d'eau.

La période dorée fut courte : l'industrialisation des métiers à tisser et l'implantation des manufactures donnèrent un coup dur aux travailleurs de nos campagnes. Napoléon III, envoya sur ses propres fonds, via la préfecture 220 F de secours !

Le cimetière communal, situé alors à droite de l'église, était trop petit, un nouveau cimetière fut créé rue Sainte-Catherine en 1866.

Les écoles

En 1831, un projet de construction d'école des filles devant le presbytère fut abandonné : terrain trop étroit entre le puits et le cimetière. Comme dans beaucoup de villages de notre département, les religieuses de la Sainte Famille envoyèrent une sœur pour faire l'école aux jeunes filles d'Hérissart en . La salle de classe était une pièce prêtée par des habitants. La fréquentation y fut importante, allant jusqu'à 80 élèves en 1870. Cinq religieuses s'y succédèrent jusqu'en 1903.

Quant aux garçons, leur salle de classe était situé dans un bâtiment autrefois occupé par le chapelain du château, mais il était utilisé comme salle de délibérations du conseil municipal. Ce local, revendiqué par le conseil de fabrique, après bien des vicissitudes devint le « Foyer populaire Saint-Martin » en 1913, puis la salle paroissiale (dans la rue des Écoles). La commune, bénéficiant de deux donations de terrain dans la rue Neuve (actuelle rue des Écoles), fit construire les deux écoles en 1869 avec logement pour les enseignants et une mairie.

La guerre de 1870

Le conflit fait rage à quelques kilomètres d'ici, les batteries de canons de la bataille de l'Hallue, à Pont-Noyelles, se firent entendre le . La population d'alors a rapporté que le sol et les vitres tremblaient au bruit des canons (une batterie française avait été établie sur les hauteurs du bois de la Falise) et ils redoutaient pour le village, s'il eut été pris. Les Prussiens du 8e Corps de Prusse rhénane, au nombre de 300 hommes et 280 chevaux, vinrent cantonner dans le village du au .

Parmi les jeunes gens de la commune ayant combattu pendant l'année terrible, un fut tué devant Metz, un le fut durant le siège de la Commune de Paris et un troisième mourut en captivité[1].

L'économie locale à la fin du XIXe siècle

- Agriculture

- En 1897, le cheptel sur le territoire communal se composait de 124 chevaux, 2 mulets, 3 ânes, 378 bobins dont 205 vaches laitières, 300 moutons, 125 porcs, 35 chèvres. On comptait également 30 ruches dans la commune[1].

- Industrie

- L'industrie était représentée en 1897 par le travail à domicile d'ouvriers fabriquant des chaussures clouées pour des fabricants d'Amiens.

- Artisanat

- La commune comptait, en 1897, un meunier et un moulin à vent, deux menuisiers, un charron, trois maréchaux-ferrant, un tonnelier et deux boulangers[1].

Le XXe siècle

L'état des routes s'améliore, et la vie locale en est influencée ; les échanges commerciaux se multiplient. Les trois « messagers » du village relient Amiens chaque semaine.

Plusieurs habitants travaillent chez eux à la confection de chaussures, d'autres vont à Amiens dans les bonneteries, ateliers de couture ou manufacture.

Les fêtes religieuses, et notamment les réceptions d'évêques pour les confirmations, sont fastueuses en 1912, 1930, 1936...

- Grande Guerre (1914-1918)

- Pendant la Première Guerre mondiale un tiers de la jeunesse masculine d'Hérissart fut tué. Plusieurs bataillons anglais logèrent dans des bâtiments du village.

- Entre-deux-guerres

- L'entre-deux-guerres est marqué par le deuil, l'érection du monument aux morts et la dépression économique des années 1930.

- Seconde Guerre mondiale

- Pendant la Seconde Guerre mondiale, la commune située au nord d'Amiens était incluse dans la zone interdite, rattachée au commandement allemand de Bruxelles.

XXIe siècle

Par arrêté préfectoral du , la commune est détachée le de l'arrondissement d'Amiens pour intégrer l'arrondissement de Péronne[10].

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[14].

En 2019, la commune comptait 683 habitants[Note 3], en augmentation de 12,89 % par rapport à 2013 (Somme : −0,2 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

La commune dispose d'une école primaire publique de 64 élèves pour l'année scolaire 2018-2019[17].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Martin, rebâtie entre 1811 (chœur) et 1827 (élargissement de la nef). La cloche a été fondue en 1774.

- Réplique de la grotte de Lourdes. Construite en pierre locale, c'est la réalisation d'un vœu lié à la Seconde Guerre mondiale[18].

- Église Saint-Martin.

- Monument.

- Hommage.

- Histoire locale.

- Vue du clocher.

- Réplique de la grotte Notre-Dame de Lourdes.

Personnalités liées à la commune

- Jean-Baptiste Gaudefroy, né le à Hérissart, décédé le à Hérissart. Il a servi au régiment de chevau-légers-lanciers de la garde impériale de 1803 à 1816, a fait les campagnes d'Autriche, de Prusse, de Belgique, d'Espagne et du Portugal. Chevalier de la Légion d'honneur le [19].

- Pierre-Firmin Dheilly, né le à Hérissart, décédé le à Hérissart. Il a servi au 22e régiment de chasseurs à cheval de 1808 à 1816, fut fait prisonnier de guerre en Russie le [19].

- Pierre-François Mibart, né le à Hérissart, décédé le à Hérissart. Soldat du Train du 24/10/1791 au 29 pluviôse an X, a fait la campagne de France[19].

- François-Joseph Robars, né en 1780 à Moncheaus-les-Frévent (62), décédé le à Hérissart, soldat au 12e régiment d'infanterie de ligne du 24 vendémiaire an XII jusqu'en 1815. Il a fait les campagnes de Hanovre, d'Espagne, de France et de Belgique[19].

- Jules Verne y a pratiqué sa seule et unique partie de chasse[20].

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes de la Somme

Liens externes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

- Notice géographique et historique sur la commune d'Hérissart, rédigée le 30 octobre 1897 par M. Carpentier, instituteur, Archives départementales de la Somme.

- « Le réseau Trans'80 en ligne ».

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Amiens », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Arrêté préfectoral portant modification des limites territoriales des arrondissements de la Somme - Recueil n°200 des actes administratifs du 27 décembre 2016 des Hauts-de-France », sur http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/, (consulté le ).

- Vincent Hery, « Des médailles pour finir le mandat à Hérissart : Gérard Houssé ne sera pas candidat à un cinquième mandat de maire. Les élus qui l’ont accompagné pendant les trente dernières années ont été mis à l’honneur », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ) « L’aventure municipale s’arrêtera dans un mois pour Gérard Houssé, maire d’Hérissart depuis 1989 (également élu au conseil municipal de 1971 à 1983) ».

- « Thibault Petit nouveau maire d'Hérissart », Le Courrier picard, (lire en ligne) « Thibault Petit, 42 ans agriculteur, a été élu maire avec 15 voix ».

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « L'école sur Politologue.com ».

- André Guerville, Chapelles et oratoires en Pays de Somme, Abbeville, imp. Frédéric Paillart, coll. « Richesses en Somme », 4e trimestre 2003, 302 p., p. 171 (ASIN B000WR15W8).

- Recherches personnelles de Rémy Godbert sur les soldats de l'Empire dans la Somme : médaillés de Sainte-Hélène et Légion d'honneur.

- Voir son récit Dix heures en chasse

- Portail de la Somme

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Hérissart

Hérissart ist eine nordfranzösische Gemeinde mit 683 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Die Gemeinde gehört zum Kanton Albert und ist Teil der Communauté de communes du Pays du Coquelicot.[en] Hérissart

Hérissart (French pronunciation: [eʁisaʁ]) is a commune in the Somme department in Hauts-de-France in northern France.- [fr] Hérissart

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии