world.wikisort.org - France

Hescamps est une commune française située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France.

| Hescamps | |

La mairie. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Hauts-de-France |

| Département | Somme |

| Arrondissement | Amiens |

| Intercommunalité | CC Somme Sud-Ouest |

| Maire Mandat |

Jocelyne Ternois 2020-2026 |

| Code postal | 80290 |

| Code commune | 80436 |

| Démographie | |

| Gentilé | Hescampois |

| Population municipale |

522 hab. (2019 |

| Densité | 15 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 43′ 46″ nord, 1° 52′ 20″ est |

| Altitude | Min. 127 m Max. 211 m |

| Superficie | 34,56 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Amiens (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Poix-de-Picardie |

| Législatives | 4e circonscription de la Somme |

| Localisation | |

| modifier |

|

Géographie

Description

Commune du Plateau picard située près de la limite des départements de la Somme, de l'Oise et de la Seine-Maritime, aisément accessible par les anciennes routes nationales 15bis (actuelle RD 1015) et 319 (devenue RD 919), ou par l'autoroute A29.

Elle est située à faible distance des gares de Sainte-Segrée et de Fouilloy.

Localisation

|

Fourcigny | Marlers Meigneux |

Sainte-Segrée Thieulloy-la-Ville |

|

| Fouilloy Oise Saint-Thibault Oise |

N | Méréaucourt | ||

| O Hescamps E | ||||

| S | ||||

| Romescamps Oise |

Sarcus Oise |

Élancourt Oise Daméraucourt Oise |

Hameaux et écarts

La commune d'Hescamps est constituée par la réunion de quatre anciennes communes de la Somme en 1972 :

- Agnières ;

- Frettemolle ;

- Hescamps-Saint-Clair ;

- Souplicourt.

Hydrographie

Le ruisseau des Évoissons, sous affluent de la Somme par la Selle prend sa source à Handicourt.

Urbanisme

Typologie

Hescamps est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[1],[2],[3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Amiens, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 369 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[4],[5].

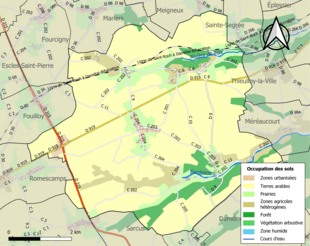

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (90,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (90,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (71,4 %), prairies (11,7 %), forêts (7,9 %), zones agricoles hétérogènes (7,5 %), zones urbanisées (1,5 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Habitat et logement

En 2019, le nombre total de logements dans la commune était de 288, alors qu'il était de 295 en 2014 et de 275 en 2009[I 1].

Parmi ces logements, 81,9 % étaient des résidences principales, 8 % des résidences secondaires et 10,1 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 98,9 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 0,7 % des appartements[I 2].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Hescamps en 2019 en comparaison avec celle de la Somme et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (8 %) inférieure à celle du département (8,3 %) mais supérieure à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 87,3 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (92,1 % en 2014), contre 60,2 % pour la Somme et 57,5 pour la France entière[I 3].

| Typologie | Hescamps[I 1] | Somme[I 4] | France entière[I 5] |

|---|---|---|---|

| Résidences principales (en %) | 81,9 | 83,2 | 82,1 |

| Résidences secondaires et logements occasionnels (en %) | 8 | 8,3 | 9,7 |

| Logements vacants (en %) | 10,1 | 8,5 | 8,2 |

Toponymie

Le camp des Romains aurait été situé à Romescamps (Oise), à 4 km d'Hescamps, le situant donc Hors camp, de Hes (signifiant hors)[8].

Histoire

Des monnaies gallo-romaines ont été trouvées sur le territoire de la commune, prouvant une occupation très ancienne des lieux[8].

Dufour de Retourné[Qui ?] était seigneur d'Hescamps[8][Quand ?].

L'école d'Hescamps est fondée en 1791[8].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

En 1972, les communes d'Agnières, de Frettemolle, de Souplicourt et d'Hescamps-Saint-Clair instituées lors de la Révolution française fusionnent pour constituer la commune d'Hescamps[9].

La commune ainsi constituée se trouve dans l'arrondissement d'Amiens du département de la Somme. Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 2012 de la quatrième circonscription de la Somme.

Les communes fusionnées puis Hescamps font partie depuis 1801 du canton de Poix-de-Picardie[9]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, ce canton, où la commune reste intégrée, est modifié et agrandi.

Intercommunalité

La commune était membre de la communauté de communes du Sud-Ouest Amiénois (CCSOA), créée en 2004.

Dans le cadre des dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du , qui prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum de 15 000 habitants, la préfète de la Somme propose en un projet de nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qui prévoit la réduction de 28 à 16 du nombre des intercommunalités à fiscalité propre du département.

Ce projet prévoit la « fusion des communautés de communes du Sud-Ouest Amiénois, du Contynois et de la région d'Oisemont », le nouvel ensemble de 37 412 habitants regroupant 120 communes[10],[11]. À la suite de l'avis favorable de la commission départementale de coopération intercommunale en [12], la préfecture sollicite l'avis formel des conseils municipaux et communautaires concernés en vue de la mise en œuvre de la fusion[13].

La communauté de communes Somme Sud-Ouest (CC2SO), dont est désormais membre la commune, est ainsi créée au [14].

Liste des maires

Pour le mandat 2020-2026, le conseil municipal a élu les maires-délégués des anciennes communes[20] :

- Frettemolle : Chantal Collot ;

- Souplicourt : Christian Carlu, 2e maire-adjoint ;

- Agnières : Christèle Boucher.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[21]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[22].

En 2019, la commune comptait 522 habitants[Note 3], en diminution de 1,32 % par rapport à 2013 (Somme : −0,2 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Cultes

La commune est intégrée au regroupement paroissial catholique de Notre-Dame de Poix-de-Picardie.

Économie

La ferme éolienne du Candor produit, depuis l'été 2008, 11 millions de kWh avec ses cinq éoliennes, dont le coût d'installation a avoisiné les sept millions d'euros. Cette réalisation a été faite par une société filiale de la SAS Vents Picards, dont le capital est détenu à hauteur de 20 % par des investisseurs locaux, notamment les propriétaires des terrains voisins des éoliennes[24]. Le nom de Candor, vient de l'ancien français qui signifie « Champ d'Or », car, situés sur le plateau, entre deux vallons, les champs qui s'y trouvaient étaient très fertiles.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-Vast d'Agnières :

Edifice construit sur le ruisseau des Evoissons, avec une nef au parement en damiers de pierre, silex et brique du XVIe siècle[25], un clocher-porche avec décor gothique flamboyant, et un chœur de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle avec une abside à cinq pans et d'exceptionnels vitraux du XIIIe siècle, figurant les scènes de la Nativité (vitrail nord, à gauche du maitre autel), de la Genèse (vitrail est, derrière le maitre autel), et l'Arbre de Jessé (vitrail sud, à droite du maitre autel) [26],[27]. À l'intérieur, statue du XVIe siècle de sainte Barbe. Cette église est classée monument historique depuis un arrêté du [28].

Des travaux de restauration ont lieu en 2022[29]

- L'église Saint-Vaast

- Ruines de l'ancien château fort d'Agnières :

Situées à proximité de l'église. Composées d'une motte féodale, entourée de fossés secs, larges et profonds, avec fondations des murs, emplacement d'un puits. Elles paraissent remonter au XIIIe siècle et, donc être contemporaines de l'église toute proche. Les titulaires de la seigneurie d'Agnières à cette époque ne sont pas connus. Elle appartenait au XIVe siècle à la famille des Quesnes, ou d'Équennes, qui la possédait encore en 1419. En 1430, est mentionné comme seigneur d'Agnières le comte de Hornes, qui vend Agnières en 1462 à Valeran de Moreuil, seigneur de Poix. Les seigneurs d'Agnières se confondent ensuite avec les seigneurs de Poix [30].

- Église Saint-Martin de Frettemolle:

Le chœur est du XVIe siècle à chevet plat, la nef à collatéraux rajoutés. Les deux côtés de la nef ont été reconstruits en brique dans la seconde moitié du XIXe siècle, ainsi que le côté Nord du chœur. Le portail est la partie la plus remarquable de l'édifice : sur une console, se trouve une statue représentant saint Martin sur son cheval, partageant son manteau [31]. Le portail de cette église est inscrit aux monuments historiques depuis un arrêté du . Sa toiture a été refaite à neuf en 2018[32],[33].

- Vue générale de l'église Saint-Martin de Frettemolle.

- Le portail.

- Détail du groupe sculpté du portail.

- Église Saint-Clair d'Hescamps :

Elle a été construite toute en pierre au début du XVIe siècle, à l'exception du collatéral nord, en brique et pierre et plus récent[34]. La nef et le chœur sont éclairés par de belles croisées à remplages flamboyants [35]. Dans une niche du mur sud de la nef, une petite Mise au tombeau, en bois polychrome. Sont représentés autour du Christ : Joseph d'Arimathie, Nicodème, Un personnage chauve et barbu (Simon de Cyrène ?), l'apôtre Jean barbu, la Vierge Marie, et agenouillée, Marie-Madeleine[36]. Le portail de style Renaissance, avec un arc puissamment mouluré[37]. Cette église a bénéficié en 2016 d'une réfection à neuf de sa toiture[38],[39].

- Le passé, pour envisager l'avenir.

- Église Saint-Jean-Baptiste.

- Autre vue de Saint-Jean-Baptiste.

- La rue de la Mare à Brettencourt

- Ancienne chapelle (disparue) de Mesnil-Huchon. En 1919, existait encore au Mesnil Huchon « en un coin de la place accolé au bois, une très modeste petite chapelle de Saint-Sauveur, où un pèlerinage assez actif amenait encore naguère les animaux » [40]. Cette chapelle a disparu depuis plusieurs décennies.

- Chapelle de Brettencourt. Petite église construite en charpente et torchis, utilisée pour le culte jusqu'au début des années 1980. Laissée ensuite à l'abandon, elle a été remplacée en 2011 par un oratoire.

- Chapelle de Saint-Clair, construite en brique en 1934. Près de cet emplacement existait un vieux tilleul qui abritait une statue de Saint Clair. Le tilleul abattu, une chapelle est construite en 1838. En 1934, cette chapelle est reconstruite 50 mètres plus loin, en raison de travaux routiers. Un pèlerinage y était organisé pour guérir les maladies des yeux [41].

- Église de Handicourt [42], comportant des parties de différentes époques. Le portail et le côté nord sont construits en brique, silex et pierre. La porte principale est voûtée en brique, en plein cintre, et surmontée d'un larmier en pierre. Le portail est épaulé par deux puissants contreforts. Au-dessus de la porte latérale côté nord, figure un cartouche avec la date 1838, qui doit être celle d'une restauration. Le chevet et le côté sud ont été reconstruits en brique dans la seconde moitié du XIXe siècle. La toiture de cette église a été refaite à neuf en 2017.

- Église de Souplicourt (ou Soupplicourt), construite principalement en pierre au XVe ou au XVIe siècle, avec des réparations plus récentes en brique. Le chœur est éclairé par des croisées à remplages flamboyants. On remarque à l'intérieur les fonts baptismaux de la fin du XVe siècle [43] et une poutre de gloire du début du XVIe siècle, ornée des statues de la Vierge, du Christ en croix et de Saint Jean [44]. En 1948, on pouvait encore y voir des vitraux de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle, contemporains de l'ancien château [45]. La toiture de l'église de Souplicourt a été refaite à neuf en 2016.

- Portail d'entrée de l'ancien château de Souplicourt, face à l'église, de la première moitié du XVIIe siècle, en brique et pierre avec colonnes saillantes. L'ancien château de Souplicourt avait été construit à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle, sans doute par Antoine de Saint Blimont et Anne de Louvencourt, son épouse. Passé par alliance à la famille de Lallier de Saint Lieu, il existait encore, en mauvais état, en 1731. Il avait disparu dès 1794. Il se composait d'un corps de logis en brique et pierre, situé face au portail, cantonné côté parc par une tourelle à chacune de ses extrémités, et côté cour, par une aile en retour sur la gauche [46].

Personnalités liées à la commune

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes de la Somme

- Anciennes communes de la Somme

Liens externes

- Hecamps sur le site Géoportail de l'IGN.

- « Dossier complet : Commune de Hescamps (80436) », Recensement général de la population de 2019, INSEE, (consulté le ).

- « Hescamps », Ma commune, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (consulté le ).

- « Hescamps » sur Géoportail.

- « Liste des documents numérisés concernant la commune », Mémoires de la Somme - Archives en Somme, Archives départementales de la Somme (consulté le ).

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

Références

Site de l'Insee

- « Chiffres clés - Logement en 2019 à Hescamps » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2019 à Hescamps - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2019 à Hescamps - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2019 dans la Somme » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2019 dans la France entière » (consulté le ).

Autres sources

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Amiens », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Notice géographique et historique réalisée en 1899 par l'instituteur d'Hescamps-Saint-Clair, M. Bouchez, Archives départementales de la Somme, Amiens, http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011261413543uJ2S3d/1/1

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- « Coopération intercommunale : La préfète présente un nouveau schéma départemental » [doc], Communiqué de presse, Préfecture de la Somme, (consulté le ).

- Benoît Delespierre, « Intercommunalité : La carte qui fait peur aux élus locaux », Le Courrier picard, (lire en ligne).

- « Somme, la CDCI valide des projets de fusion d’ECPI », Décideurs en région, (lire en ligne).

- « Arrêté préfectoral du 15 avril 2016 portant projet de périmètre de la communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes du sud-ouest Amiénois, de la communauté de communes du Contynois et de la communauté de communes de la région d'Oisemont », Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, nos 2016-031, , p. 93-95 (lire en ligne [PDF]).

- « Arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Somme Sud-Ouest issue de la fusion de la communauté de communes du Continois, de la communauté de communes de la Région de Oisement et de la communauté de communes du Sud Ouest Amiénois à compter du » [PDF], Préfecture de la Somme (consulté le ).

- « Honorariat pour les trois anciens maires », Le Réveil, , p. 21.

- « Fête nationale dans le canton : Médailles, diplômes et repas », Le Bonhomme picard, édition de Grandvilliers, , p. 37.

- Hebdomadaire Le Réveil du .

- « Une dizaine de maires ne se représentent pas », Le Réveil, édition Bresle Oise Somme, no 3646, , p. 33 « Il a été élu pendant 25 années avec deux mandats de conseiller municipal et deux autres de laire ».

- Réélu pour le manadt 2014-2020 : « Etienne Boderau reprend les rênes », Le Bonhomme picard, édition de Grandvilliers, no 3288, , p. 28.

- Pierre-Emmanuel Reger, « Jocelyne Ternois élue maire à Hescamps : Jocelyne Ternois est devenue maire d'Hescamps (Somme). Sa première adjointe ainsi que les maires délégués d'Agnières; Souplicourt, et Frettemolle ont été également élus », Le Réveil, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Ferme éolienne du Candor : une production de 11 MKwatts », Le Réveil, éditions Bresle Oise Somme, .

- Oswald Macqueron, « Aquarelle : Eglise d'Agnières. D'après nature, 6 juin 1877 », Documents numérisés, fonds Macqueron, Bibliothèque municipale d'Abbeville (consulté le ).

- Abbé A. Normand, « Description des vitraux de l'église d'Agnières », Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, tome 19, , p. 105-118 (lire en ligne).

- M. Roux, Le Canton de Poix, in La Picardie historique et monumentale, tome 1, Amiens & Paris, Yvert & Picard, 1893-1899, 490 p. (lire en ligne), p. 228-233.

- « L'église Saint-Vast d'Agnières », notice no PA00116180, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Mathieu Marin, « Hescamps. La municipalité souhaite restaurer l'église Saint-Vaast datant du 12e siècle : Après deux ans sans travaux, la municipalité d'Hescamps (Somme) lance son projet de restauration de l'église Saint-Vaast dans la commune associée d'Agnières », Le Réveil de Neufchâtel, (lire en ligne, consulté le ).

- Philippe Seydoux, Gentilhommières en Picardie, tome 1, Paris, Editions de La Morande, , p. 152 & 310.

- M. Roux, Le Canton de Poix, in La Picardie historique et monumentale, tome 1, Amiens & Picard, Yvert & Picard, 1893-1899, 490 p. (lire en ligne), p. 234.

- Oswald Macqueron, « Aquarelle : Eglise de Frettemole, d'après nature, 1877 », Documents numérisés, fonds Macqueron, Bibliothèque municipale d'Abbeville (consulté le ).

- Oswald Macqueron, « Aquarelle : Frettemole. Portail de l'église (Extrait de "La Picardie historique et monumentale"). », Documents numérisés, fonds Macqueron, Bibliothèque municipale d'Abbeville (consulté le ).

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9758516z/f316.item.texteImage

- M. Roux, Le Canton de Poix, in La Picardie historique et monumentale, tome 1, Amiens & Paris, Yvert & Picard, 1893-1899, 490 p. (lire en ligne), p. 233-234.

- https://www.richesses-en-somme.com/patrimoine-des-%C3%A9glises/mises-au-tombeau/

- M. Roux, Le Canton de Poix, dans La Picardie Historique et Monumentale, tome 1, arrondissement d'Amiens, Amiens, 1893-1899, p. 233-234.

- Oswald Macqueron, « Aquarelle : Eglise d'Hescamps Saint-Clair, d'après nature, juin 1877 », Documents numérisés, fonds Macqueron, Bibliothèque municipale d'Abbeville (consulté le ).

- « Hescamps Saint-Clair. Portail principal de l'église. Héliogravure P. Dujardin (Extrait de "La Picardie historique et monumentale"). », Documents numérisés, fonds Macqueron, Bibliothèque municipale d'Abbeville (consulté le ).

- Georges Beaurain, Le Canton de Poix, dans Le Dictionnaire Historique et Archéologique de la Picardie, tome 3, Amiens, (lire en ligne), p. 435.

- André Guerville, Chapelles et oratoires en Pays de Somme, Abbeville, Frédéric Paillart, coll. « Richesses en Somme », 4e trimestre 2003, 302 p., p. 150 (ASIN B000WR15W8).

- « Hescamps »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur le site du Quid (consulté le ).

- « Les fonts baptismaux », notice no PM80001315, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Poutre de gloire, 3 statues : Christ en croix, La Vierge, Saint Jean à Hescamps (80) », sur le site de Patrimoine de France (consulté le ).

- Canton et Hainsselain, « Les vitraux de l'église de Souplicourt », Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, , p. 26-33.

- Philippe Seydoux, Gentilhommières en Picardie, tome 1, Paris, Editions de La Morande, , p. 167 et 312-313.

- Portail de la Somme

- Portail des communes de France

На других языках

[de] Hescamps

Hescamps (picardisch: Hécamp) ist eine nordfranzösische Gemeinde mit 522 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Die Gemeinde liegt im Arrondissement Amiens, ist Teil der Communauté de communes Somme Sud-Ouest und gehört zum Kanton Poix-de-Picardie.[en] Hescamps

Hescamps is a commune in the Somme department in Hauts-de-France in northern France.- [fr] Hescamps

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии