world.wikisort.org - France

Camurac Écouter (en occitan ou catalan Camurac Écouter ) est une commune française située dans le sud-ouest du département de l’Aude, en région Occitanie et fait partie de la communauté de communes des Pyrénées Audoises. A 1225 mètres d'altitude, c'est le village le plus haut du département.

Pour la station de sports d'hiver, voir Camurac (station).

| Camurac | |

Le village vu de Coste Rouge. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Aude |

| Arrondissement | Limoux |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Pyrénées audoises |

| Maire Mandat |

Bernard Vaquie 2020-2026 |

| Code postal | 11340 |

| Code commune | 11066 |

| Démographie | |

| Gentilé | Camuracois |

| Population municipale |

102 hab. (2019 |

| Densité | 8,8 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 42° 47′ 57″ nord, 1° 54′ 57″ est |

| Altitude | Min. 1 134 m Max. 1 764 m |

| Superficie | 11,61 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de la Haute-Vallée de l'Aude |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://www.camurac.com/ |

| modifier |

|

Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du Pays de Sault, un plateau situé entre 990 et 1310 mètres d'altitude fortement boisé. Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par divers petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : deux sites Natura 2000 (le « pays de Sault » et le « bassin du Rebenty ») et six zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Camurac est une commune rurale qui compte 102 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 494 habitants en 1866. Ses habitants sont appelés les Camuracois ou Camuracoises.

Géographie

Localisation

La commune de Camurac est située sur le plateau de Sault dans le département de l’Aude, elle est limitrophe du département de l’Ariège. Elle est située dans les Pyrénées Audoises sur l’ancienne route nationale 613 entre Ax-les-Thermes et Quillan. Le col des Sept Frères se trouve sur cette route. La station de ski de Camurac, station de sports d’hiver, est sur les communes de Camurac (Aude) et Montaillou (Ariège). Les Crêtes de Camurac permettent de nombreuses randonnées en toutes saisons, avec une vue sur le Pays de Sault et les Pyrénées.

La commune de Camurac comporte quatre unités urbaines, le village historique, le lotissement du Clot de la Maule, le lotissement de Coume Longue au pied des anciennes pistes de la station de ski et le lotissement communal du Teil, ensemble de chalets formant un hameau, à la station de ski actuelle.

Communes limitrophes

Paysages et relief

Le village est niché dans une cuvette naturelle limitée à l'est par la montagne de Combareille et le bois de Merquirols, la montagne de Montpié au nord, les bois de Cortalpic et Costebernat au sud, à l'ouest le plateau se prolonge vers Prades et Montaillou et s'achève à Comus au nord-ouest.

La commune culmine à 1 816 mètres au pic du Pénédis, son point le plus bas est à 1 177 mètres sur la route de Comus (RD 20) au lieu dit Coume Sourde.

Le Col des Sept Frères marque la ligne de partage des eaux entre la Méditerranée et l'Atlantique. En effet le ruisseau de La Coume du Moulin est le premier affluent de l'Hers-Vif affluent le plus important de l'Ariège qui se jette dans la Garonne. Cependant un réseau souterrain très abondant draine les eaux de la cuvette de Camurac et une résurgence dans le fleuve Aude au niveau des gorges de la Pierre Lys a été confirmée. Le ruisseau de Coume Longue qui alimente le joli lac de Balsière créé dans les années 1960, traverse le village mais son cours est souterrain, il disparait par faible débit dans une "perte" en aval du plan d'eau. Camurac se situe en zone de sismicité 3 (sismicité modérée)[2].

- La mairie et l'ancienne école.

- Coume Longue en hiver.

- Coume Longue en automne.

- Le lac en hiver.

- Vue depuis Montpié.

- Camurac et Comus vus depuis le Pla de l'Homme.

- Camurac et Montaillou au loin.

- Le village sous la neige.

Hydrographie

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[3]. Elle est drainée par le ruisseau de la Coume du Moulin et le ruisseau de la Prade, qui constituent un réseau hydrographique de 1 km de longueur totale[4],[Carte 1].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat semi-continental », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[5].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Belcaire », sur la commune de Belcaire, mise en service en 1979[10] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[11],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 9,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 018,6 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Carcassonne », sur la commune de Carcassonne, mise en service en 1948 et à 58 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 13,7 °C pour la période 1971-2000[14], à 14,1 °C pour 1981-2010[15], puis à 14,5 °C pour 1991-2020[16].

Milieux naturels et biodiversité

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats[18] :

- le « bassin du Rebenty », d'une superficie de 8 567 ha, qui offre une palette d'habitats naturels sur une grande gamme altitudinale et climatique et sur des substrats variés (calcaires, marnes, schistes). En particulier, on y rencontre de belles pinèdes de pins à crochets sur sol acide. La rivière héberge des espèces aquatiques (Chabot commun et Barbeau méridional, Écrevisse à pattes blanches) et mammifères (Desman des Pyrénées)[19]

et un au titre de la directive oiseaux[18] :

- le « pays de Sault », d'une superficie de 71 499 ha, présentant une grande diversité d'habitats pour les oiseaux. On y rencontre donc aussi bien les diverses espèces de rapaces rupestres, en particulier les vautours dont les populations sont en augmentation, que les passereaux des milieux ouverts (bruant ortolan, alouette lulu) et des espèces forestières comme le pic noir[20].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

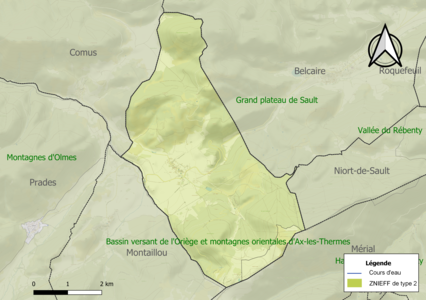

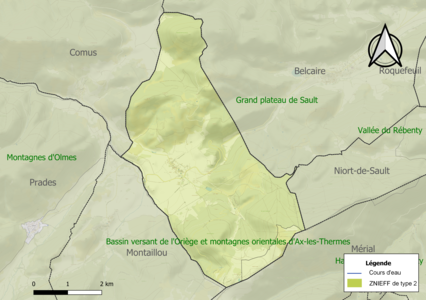

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Trois ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[21] :

- la « forêt d'Embournac et pic de Serrembare » (1 209 ha), couvrant 3 communes du département[22] ;

- la « forêt domaniale de Niave » (262 ha), couvrant 3 communes du département[23] ;

- les « montagnes orientales d´Ax-les-Thermes » (9 524 ha), couvrant 20 communes dont 16 dans l'Ariège et 4 dans l'Aude[24] ;

et trois ZNIEFF de type 2[Note 6],[21] :

- le « bassin versant de l'Oriège et montagnes orientales d'Ax-les-Thermes » (18 551 ha), couvrant 25 communes dont 18 dans l'Ariège, 4 dans l'Aude et 3 dans les Pyrénées-Orientales[25] ;

- le « grand plateau de Sault » (17 962 ha), couvrant 21 communes dont 3 dans l'Ariège et 18 dans l'Aude[26] ;

- la « Haute Vallée du Rébenty » (5 740 ha), couvrant 6 communes du département[27].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Camurac.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Camurac est une commune rurale[Note 7],[28]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[I 1],[29]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (78,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (78,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (44 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (34,5 %), prairies (19,1 %), zones urbanisées (2,3 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Camurac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[31]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[32].

Risques naturels

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 19,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (75,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 238 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 76 sont en en aléa moyen ou fort, soit 32 %, à comparer aux 94 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[33],[Carte 3].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Camurac est classée en zone 2, à savoir zone à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments[34].

Histoire

L'église

L'association ACCES dont le siège est à la Maison de la Montagne à Roquefeuil a produit plusieurs ouvrages de grande qualité sur l'histoire du Pays de Sault, les quelques lignes ci-dessous consacrées à l'église de Camurac sont extraites du livre "Histoire en Pays de Sault: le patrimoine religieux"[35]

L'église paroissiale dédiée à St Just et St Pasteur est située au fond du village, précédée d'une cour ombragée de tilleuls et fermée par une grille. Construite au XVIIe siècle dans le style néo-roman elle comporte un clocher-mur comprenant cinq alvéoles mais seulement deux cloches. Dans le cœur, un beau retable offre quatre colonnes torses ornées de rosiers en fleurs.

Les moulins

Ce haut Plateau de Sault qui comprend les villages de Comus, Prades, Montaillou et Camurac ne dispose d'aucune rivière (voir paragraphe ci-dessus "Géographie et Relief") et pourtant Francis Vergé grâce à un méticuleux et remarquable travail dénombre 18 installations utilisant la force hydraulique dans l'ouvrage "Les moulins du Pays de Sault"[36]. Ces moulins sont installés sur les divers ruisseaux du territoire et fonctionnent de façon saisonnière, tributaires du débit très variable de ces petits cours d'eau. Les moulins fariniers vont moudre les diverses céréales du pays et les moulins à scie qui produiront des planches sont les ancêtres des scieries modernes.

Camurac comptait 2 moulins qui ont fonctionné selon F. Vergé de 1650 à 1920. On peut les voir encore sur la rive droite du ruisseau de la Coume du Moulin, tous deux ont été transformés en résidences secondaires. Leur longue activité résultait d'un emplacement très favorable de part et d'autre d'un chemin de grande communication (aujourd'hui RD 613). Le Moulin du Pas en aval comportait également une scierie, il est toujours la propriété des descendants de Joseph Martre dernier exploitant. Le Moulin du Milieu fut équipé par Bernard Sarda de deux meules et d'une scie battante (voir photo). Le dernier meunier fut Bernard Sarda qui cessa son activité en 1897, la scierie dont le dernier propriétaire fut Jean-Baptiste Toustou fermera en 1926.

Jacques Vaquié

Résistant de l’ombre Jacques Vaquié, maire de la commune, œuvra à faire passer en Espagne de nombreux patriotes, Anglais et Américains par-delà les montagnes pyrénéennes, avec le Réseau Françoise des Forces Françaises Combattantes, de 1939 à 1944. Jacques Vaquié sera arrêté à Camurac, transféré à Buchenwald, mort en déportation, décès officiel le , au camp de concentration de Dora.

Les surnoms

Au début des années 1950, beaucoup d'habitants portent les patronymes de Vaquié, Graule et Vergé. Ils ont même quelquefois un prénom identique et ne sont pas forcément parents. Pour les différencier on utilise les surnoms, toujours dits en patois ils informent sur le métier, le lieu de vie, les ascendants.. Presque tous les habitants du village ont d'ailleurs un surnom, s'ils sont quelquefois moqueurs, ils ont toujours une explication et une origine qui s'est souvent perdue avec le temps. Voici quelques surnoms de cette époque (écrits en phonétique) : la Polka, Batitèno, Palalo, lé Gaillofo, Batitou, Bartolo, Jupétit, Ninot, l'Abésqué, Bomès, Mouyen, Pététi, lé Couat, Fifit, Chéri, lé Tousquin, la Rébèro, Jousépou, Mounot, dé Cristéri, Parrat. Le marchand de vin qui venait de Belcaire était surnommé Lé Vinagre (Le Vinaigre) il livrait des tonneaux à la plupart des familles.

Politique et administration

Découpage territorial

La commune de Camurac est membre de la communauté de communes des Pyrénées audoises [37], un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Quillan. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[38].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Limoux, au département de l'Aude, en tant que circonscription administrative de l'État, et à la région Occitanie[37].

Sur le plan électoral, elle dépend du canton de la Haute-Vallée de l'Aude pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[37], et de la troisième circonscription de l'Aude pour les élections législatives, depuis le redécoupage électoral de 1986[39].

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[40]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[41].

En 2019, la commune comptait 102 habitants[Note 8], en diminution de 8,11 % par rapport à 2013 (Aude : +2,52 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

Les enfants sont scolarisés au sein du RPI Belcaire-Espezel-Roquefeuil. Les établissements secondaires de référence sont le collège Michel Bousquié à Quillan et le lycée Jacques Ruffié à Limoux.

Manifestations culturelles et festivités

La fête locale de Camurac a lieu le premier week-end du mois d'août.

Le village a été traversé 4 fois par le Tour de France:

- En 1955 lors de 16e étape le qui a relié Ax-les-Thermes à Toulouse. Vainqueur étape Luciano Pezzi vainqueur du Tour Louison Bobet.

- En 1965 lors de 11e étape le qui a relié Ax-les-Thermes à Barcelone. Vainqueur étape José Pérez Francés vainqueur du Tour Felice Gimondi.

- En 1997 lors de 11e étape le qui a relié Andorre à Perpignan. Vainqueur étape Laurent Desbiens vainqueur du Tour Jan Ullrich.

- En 2001 lors de la 12e étape le qui a relié Perpignan à Ax-les-Thermes. Vainqueur étape Félix Cárdenas ce Tour n'a pas de vainqueur car la victoire de Lance Armstrong lui a été retirée par l'UCI pour dopage, le 2e est Jan Ullrich.

Sports

- Station de sports d’hiver de Camurac : les sports pratiqués sont le ski alpin, ski de fond et la raquette[44].

- Le Ski Club du Pays de Sault organise des activités durant la saison hivernale.

- Union Sportive du Plateau de Sault : rugby éducatif (rassemblement avec Lavelanet, Bélesta, Laroque d'Olmes, Chalabre, La Bastide-sur-l'Hers et Le Peyrat), rugby féminin et masculin seniors, ligue d'Occitanie de rugby

- Le parapente est pratiqué à partir de la Serre de Moncamp et du Pic de Pénédis

- L'escalade peut être pratiquée dans le village voisin de Belcaire dans la Salle Daniel du Lac.

- Ski alpin (La gare de Coste Rouge)

- Parapente depuis le Pic de Pénédis

- Vol au-dessus de la chapelle de Montaillou

- Camuraquette

Économie

Emploi

| Division | 2008 | 2013 | 2018 |

|---|---|---|---|

| Commune[I 4] | 6,4 % | 12,7 % | 15,7 % |

| Département[I 5] | 10,2 % | 12,8 % | 12,6 % |

| France entière[I 6] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 49 personnes, parmi lesquelles on compte 68,6 % d'actifs (52,9 % ayant un emploi et 15,7 % de chômeurs) et 31,4 % d'inactifs[Note 9],[I 4]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui du département et de la France, alors qu'en 2008 la situation était inverse.

La commune est hors attraction des villes[Carte 4],[I 7]. Elle compte 34 emplois en 2018, contre 31 en 2013 et 40 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 28, soit un indicateur de concentration d'emploi de 120,3 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 40 %[I 8].

Sur ces 28 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 19 travaillent dans la commune, soit 69 % des habitants[I 9]. Pour se rendre au travail, 58,6 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 13,7 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 27,6 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 10].

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités

22 établissements[Note 10] sont implantés à Camurac au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 11],[I 11]. Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 36,4 % du nombre total d'établissements de la commune (8 sur les 22 entreprises implantées à Camurac), contre 32,3 % au niveau départemental[I 12].

Entreprises

Le village de Camurac est situé en Zone de Revitalisation Rurale.

Agriculture

| 1988 | 2000 | 2010 | |

|---|---|---|---|

| Exploitations | 8 | 4 | 1 |

| Superficie agricole utilisée (ha) | 118 | 240 | 125 |

La commune fait partie de la petite région agricole dénommée « Pays de Sault »[45]. En 2010, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 12] sur la commune est l'élevage d'ovins et de caprins[46]. Une seule exploitation agricole ayant son siège dans la commune est recensée lors du recensement agricole[Note 13] de 2010 (huit en 1988). La superficie agricole utilisée est de 125 ha[46].

La commune à longtemps vécu de l'agriculture et de la forêt. Au milieu des années 1950 le village compte 190 habitants et 27 exploitations agricoles familiales. La plupart sont de petite taille (quatre à six vaches), deux seulement ont une douzaine de bêtes et viennent d'acquérir un tracteur. En 2020, on dénombre presque autant de vaches qu'en 1955 et seulement 2 exploitations. Les terres agricoles couvrent environ 200 hectares, elles sont aujourd'hui exclusivement occupées par les prairies destinées à l'élevage de vaches pour la production de veaux vendus et engraissés ailleurs. L'élevage de moutons, un moment important, a été abandonné à cause des préjudices causés par l'ours, bien présent sur le secteur.

La forêt

La forêt qui couvre 30 % du territoire communal (360 ha) est aussi très abondante sur tout le Pays de Sault et l'Ariège voisine, exploitée de tout temps, elle s'industrialise au vingtième siècle avec la création de scieries importantes sur Belcaire et Camurac. L'espèce dominante est le sapin de Nordmann réputé comme bois de charpente, il est expédié après sciage vers les marchands de matériaux du département et des départements voisins. Outre les employés dans la scierie même: scieurs, affuteur, chauffeur, manœuvres.. la forêt fait vivre les bûcherons, débardeurs, transporteurs, sans oublier le service des Eaux et Forêts qui gère les forêts domaniales et par délégation les forêts communales[48]. En 1955, la scierie de Camurac emploie seize personnes (neuf du village et sept des villages voisins). Les scieries du Pays de Sault ont toutes disparu à l'exception de celle de Belfort-sur-Rebenty mais l'exploitation forestière est toujours aussi intense.

Les forêts du Pays de Sault comptent aussi des bois de hêtre commun que l'on nomme ici "fajas" utilisé essentiellement comme bois de chauffage. Par le passé les habitants disposaient du droit d'affouage dans les parcelles communales. Avec la déprise agricole la surface couverte par la forêt a gagné du terrain, des plantations d'épicéa ont été réalisées sur les parcelles abandonnées.

Le tourisme

- Promenades autour du village.

- La station de ski.

- Sur le chemin de Camurac à Montaillou.

- Promenades en forêt.

Aujourd'hui l'économie du tourisme est la ressource essentielle de la commune, elle a été initiée par la création de la station de ski par le maire Pierre Vaquié en 1962. Situé sur le Sentier Cathare, Camurac accueille les randonneurs.

Le camping les Sapins au pied de la forêt dispose de 90 emplacements. La station de ski de Camurac est située au col du Teil. On y trouve diverses offres d’hébergement au hameau du Teil, plusieurs meublés de tourisme, dont certains labellisés. L’association les Chalets du Teil, association écoresponsable, a pour but de rendre responsables les citoyens à l’égard de l’environnement. Elle organise des événements festifs (fête annuelle au mois de juin) avec des propriétaires de chalets de la station et soutient le projet de Camurac station « 4 saisons ». L’association les Chalets du Teil est très active et œuvre par ses actions pour la modernisation de la station de ski de Camurac et le lotissement communal du Teil. Le Grand Chalet des Amis des Scouts d'Albi accueille groupes et familles dans le vallon de Coume Longue.

Camurac est situé sur le Sentier Cathare (étape 9 entre Espezel et Comus) et la Route des Sapins du Pays de Sault.

Culture locale et patrimoine

La Colonie

Ce centre de vacances construit par la ville de Limoux dans les années 1940 a accueilli pendant des années des "colons", venus "prendre le bon air" à la montagne. Débute alors le temps des colonies de vacances pour des générations d'enfants ayant passé l'été à Camurac.

En 1973 l'établissement est donné en gestion à l'Association des Pupilles de l'Enseignement Public de l'Aude (ADPEP) qui va le transformer en centre d'accueil permanent. Aux traditionnels séjours de vacances d'été et grâce à l'ouverture de la station de ski (1964), vont s'ajouter les séjours de vacances d'hiver et les classes de neige puis en 1978 les classes vertes et rousses.

Le centre connait rapidement le succès, il dispose de 120 lits, de personnels permanents, de moniteurs et de salariés saisonniers et peut accueillir 4 classes. Le responsable pédagogique de l'établissement est un enseignant affecté à ce poste spécifique par l'Éducation Nationale, il est aussi le gestionnaire de la structure.

Le centre d'accueil atteint son apogée au milieu des années 1980, grâce notamment aux villes de Corbeil-Essonne et Evry, organisant des séjours de trois semaines. Ensuite, les classes de l'Aude en forte croissance prendront le relais. Des stages de ski sont organisés durant toutes les vacances d'hiver, l'été le centre accueille des séjours enfants et des camps d'ados sous toile. Dans la deuxième moitié des années 1990 les règlementations concernant les classes de découverte dissuadent les enseignants d'organiser des séjours à cela s'ajoute une désaffection pour les "colonies de vacances", l'activité périclite et le centre fermera ses portes en 2006. Vendu à un groupe de particuliers en 2017, il est en cours de réaménagement.

- La colonie de la ville de Limoux dans les années 50

- Le Centre PEP en 1978

- En classe verte

- Le Centre PEP en 1999

- Le Centre PEP en 2004

Le château

Dans les années 1970 la Maison des Jeunes de Lézignan, achète un bâtiment appelé "le château" car il est flanqué d'une tour, et le transforme en centre d'accueil de montagne. Elle y mènera son activité sportive dans les domaines du ski, de l'escalade et de la spéléologie pendant de très nombreuses années. Il accueille aujourd'hui les vacanciers et les randonneurs en chambres et appartements.

Lieux et monuments

- Au cœur du village, le peintre-sculpteur Bernard Romain a réalisé deux fresques monumentales: "Camuraconte-moi"[49] et "L'un Parfait contre l'Imparfait". Répertoriées aux Journées du Patrimoine[50]

- Fresque 3 D "Camuraconte-moi".

- "L'un Parfait contre l'Imparfait".

- Les 4 fontaines abreuvoirs servaient à faire boire le bétail mais aussi à laver le linge. Le bassin lavoir se trouve toujours en aval du courant de façon à ne pas polluer l'eau des bêtes.

- Fontaine du barri d'aval

- La fontaine du milieu.

- Fontaine de la place

- Fontaine du barri d'amont.

- Fontaine du barri d'amont

- La salle polyvalente achevée en 2019 est due à l'architecte Philippe Lacroix.

- Le col des Sept Frères.

- La croix des Cols est remarquable par son inscription en patois. On peut y lire, frappé dans le métal en lettres majuscules : "1801 LE 8 JUILLET FRANCOIS VAQUIE FILS DE LAURAN VAQUIE ICI LE TROU LA TUIE". En occitan, "lo tròn" c'est le tonnerre, dans le patois local on dit phonétiquement "lé trou".

- Croix des Sept Frères

- Croix du Pech

- Croix de Pichalasic, datée de 1891 face ouest et 1763 face est.

- En souvenir de Benjamin Moulis assassiné en ce lieu en 1920.

- Croix des Cols.

- Croix ancienne chemin de Montaillou près de la colonie.

- Croix de l'Oum.

- En souvenir de François Graulle tué par la foudre en 1952.

- Stèle en souvenir de Pierre Castella tué par les Allemands en 1943.

- Stèle place Jacques Vaquié, mort en déportation ainsi que Baptiste Arnaud et René Fournet.

- Église Saint-Just-Saint-Pasteur de Camurac. L'église est dédiée aux saints Just et Pasteur.

- Le lac a été créé dans les années soixante, on peut y pratiquer la pêche. Une aire de pique-nique permet de faire des grillades. La baignade n'est pas autorisée car non-surveillée.

- Le chalet des Scouts d'Albi

Héraldique

|

Blasonnement de la commune : De gueules au franc-quartier d’argent. |

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes de l'Aude

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Camurac sur le site de l’Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[17].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage publié en , en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[47].

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Camurac » sur Géoportail (consulté le 7 décembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune urbaine-définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Camurac » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans l'Aude » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Camurac » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Camurac » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans l'Aude » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- Plan séisme

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Camurac », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Belcaire - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Camurac et Belcaire », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Belcaire - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Camurac et Carcassonne », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Camurac », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101468 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112009 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Camurac », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « forêt d'Embournac et pic de Serrembare » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « forêt domaniale de Niave » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « montagnes orientales d´Ax-les-Thermes » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « bassin versant de l'Oriège et montagnes orientales d'Ax-les-Thermes » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « grand plateau de Sault » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « Haute Vallée du Rébenty » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Camurac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Amis du pays de Sault, Le patrimoine religieux : Des pierres et des hommes, Roquefeuille, ACCES. Association de coordination culturelle éducative et sportive, , 368 p. (ISBN 2-9509921-3-7 et 978-2-9509921-3-0, OCLC 58049235, lire en ligne)

- Amis du pays de Sault, Les moulins du pays de Sault, Roquefeuil, ACCES, , 214 p. (ISBN 2-9509921-0-2 et 978-2-9509921-0-9, OCLC 463848015, lire en ligne)

- « Code officiel géographique- Rattachements de la commune de Camurac », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- « communauté de communes des Pyrénées audoises - fiche descriptive au », sur la Base nationale sur l'intercommunalité (consulté le ).

- « Découpage électoral de l'Aude (avant et après la réforme de 2010) », sur http://www.politiquemania.com/ (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- http://www.paysdesault.com/camurac.htm station

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Camurac - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- Christian Fruhauf, « Les forêts de Camurac (Pays de Sault, Pyrénées audoises) », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 49, fascicule 4, , pp. 533-544 (lire en ligne)

- « une fresque intitulée camuraconte-moi », sur la depeche.fr, 29 decembre2016 (consulté le )

- « Pyrénées Audoises:Les Journées du Patrimoine »

- Portail des communes de France

- Portail des Pyrénées

- Portail de l’Aude

На других языках

[de] Camurac

Camurac ist eine französische Gemeinde mit 102 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Aude in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Gemeindeverband Communauté de communes Pyrénées Audoises. In Camurac gibt es das einzige Wintersportgebiet in den Pyrenäen im Département Aude. Die touristische Bezeichnung für die Region um Camurac ist Pays Cathare.[1][en] Camurac

Camurac (French pronunciation: [kamyʁak] (listen)) is a commune of the Aude department southern France.- [fr] Camurac

[it] Camurac

Camurac è un comune francese di 122 abitanti situato nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania.[ru] Камюрак

Камюра́к (фр. Camurac) — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Белькер. Округ коммуны — Лиму.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии