world.wikisort.org - France

Bleurville est une commune française située dans le département des Vosges, en région Grand Est.

| Bleurville | |

Vue d'ensemble de Bleurville. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Vosges |

| Arrondissement | Neufchâteau |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Vosges côté Sud Ouest |

| Maire Mandat |

Yannick Tatin 2020-2026 |

| Code postal | 88410 |

| Code commune | 88061 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bleurvillois, Bleurvilloises |

| Population municipale |

298 hab. (2019 |

| Densité | 15 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 03′ 41″ nord, 5° 57′ 50″ est |

| Altitude | Min. 248 m Max. 383 m |

| Superficie | 20,25 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Vittel - Contrexéville (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Darney |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Ses habitants sont appelés les Bleurvillois.

Géographie

Communes limitrophes

|

Marey Serocourt |

Viviers-le-Gras Provenchères-lès-Darney |

Nonville |  |

| Tignécourt | N | Attigny | ||

| O Bleurville E | ||||

| S | ||||

| Saint-Julien | Monthureux-sur-Saône |

Jusqu'au 27 février 2014, le village vosgien de Bleurville était situé dans le canton de Monthureux-sur-Saône, au sud-ouest du département.

Le décret n° 2014-268 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Vosges rattache Bleurville au canton de Darney ; situation administrative que la commune a déjà connue sous la Révolution.

Le territoire communal est limitrophe des communes de Monthureux-sur-Saône, Tignécourt, Serocourt, Marey, Viviers-le-Gras, Provenchères-lès-Darney, Nonville et Attigny.

Les écarts

- les fermes du Neufmont (ou Neumont) : ancienne verrerie du XVe siècle située en forêt entre Bleurville et Viviers-le-Gras. Aujourd'hui ruinées.

- la ferme du Bignovre : située aux confins du territoire communal proche de Monthureux-sur-Saône, elle accueille aujourd'hui un centre équestre.

- le moulin de la Voivre : situé dans la prairie sur le ruisseau du Gras, le site accueillit un moulin puis une tournerie de meules, une scierie puis une ferme agricole. Aujourd'hui ruinée.

- la ferme du Haut-Bois : rattachée administrativement à la commune de Tignécourt. Installée dans une clairière, cette ancienne verrerie du XVe siècle sera transformée en ferme agricole. Ruinée à la suite d'un incendie en 1966.

Géologie et relief

Bleurville est située dans la région naturelle de la Vôge. Son territoire est couvert en grande partie de forêts de hêtres et de chênes. Son sous-sol est constitué de grès bigarré et de granit au nord-ouest et de calcaire au sud-ouest.

Sismicité

La commune se situe dans une zone de sismicité faible[1],[2].

Voies de communications et transports

Voies routières

La commune se trouve aux carrefours des routes départementales D 2 et D 21. Les archéologues ont repéré sur son territoire une portion de voie romaine : il s'agit de l'ancienne « voie de Darney » que l'on peut toujours emprunter en partie, du Chêne des Saints en direction des Regnoncourt, puis la voie se perd sur le territoire de Nonville et Belmont-lès-Darney pour rejoindre l'actuelle D 460 en direction de Darney. Par ailleurs, un chemin vicinal est dénommé « chemin des Espagnols » en souvenir du passage des troupes hispaniques stationnées en Franche-Comté qui, au cours du XVIe siècle, rejoignaient les Pays-Bas espagnols en traversant le duché de Lorraine.

Transports en commun

Réseau de transport en commun des Vosges Livo[3].

Hydrographie

Réseau hydrographique

La commune est située dans le bassin versant de la Saône au sein du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Elle est drainée par la Mause, le fossé Sauvage, Les Ailes, le ruisseau de la Deuille, le ruisseau de la Voivre, le ruisseau de Quart Fontaine et le ruisseau Mariongoutte[Carte 1].

La Mause (ou "le Gras", nom du ruisseau dans la traversée du territoire de Bleurville), d'une longueur totale de 16,7 km, prend sa source dans la commune de Gignéville, serpente dans la forêt de Belle-Perche et de Beaumont avant de se jetter dans la Saône à Monthureux-sur-Saône, après avoir traversé cinq communes[4].

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Nappe des Grès du Trias Inférieur ». Ce document de planification, dont le territoire comprend le périmètre de la zone de répartition des eaux[Note 1] de la nappe des Grès du trias inférieur (GTI), d'une superficie de 1 497 km2, est en cours d'élaboration. L’objectif poursuivi est de stabiliser les niveaux piézométriques de la nappe des GTI et atteindre l'équilibre entre les prélèvements et la capacité de recharge de la nappe. Il doit être cohérent avec les objectifs de qualité définis dans les SDAGE Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée. La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est le conseil départemental des Vosges[5].

La qualité des eaux de baignade et des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Climat

Climat classé Cfb dans la classification de Köppen et Geiger[6].

Intercommunalité

Depuis le 1er janvier 2017, la localité fait partie de la nouvelle Communauté de communes des Vosges côté Sud-Ouest qui regroupe, autour du chef-lieu de canton de Darney, les villages ruraux typiques et les bourgs des anciens cantons de Darney, Lamarche et Monthureux-sur-Saône, aux confins des Vosges, de la Haute-Marne et de la Haute-Saône. C’est le pays des Trois Provinces (Lorraine, Champagne, Franche-Comté), terre des sources de la Saône riche en pâturages, en forêts de hêtres et de chênes… et d’une histoire et d’un patrimoine architectural redécouverts et valorisés.

Urbanisme

Typologie

Bleurville est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2],[7],[8],[9].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Vittel - Contrexéville, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 72 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[10],[11].

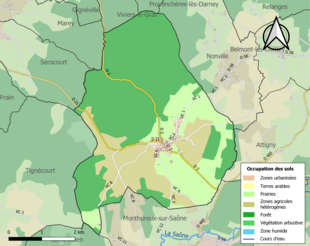

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (54,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (54,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (54,7 %), prairies (22 %), zones agricoles hétérogènes (21,1 %), zones urbanisées (2,1 %), terres arables (0,1 %)[12].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[13].

Histoire

Les habitants de Bleurville étaient affublés jadis d'un sobriquet : les Buzenets. Ce « blason » populaire faisait référence aux meurtres perpétrés dans les années 1760 par le dénommé François Buzenet ; affaire qui a profondément marqué les esprits locaux au point d'attribuer ce nom patronymique aux Bleurvillois et de leur faire porter collectivement la responsabilité de ces meurtres sordides.

Le site de Bleurville est occupé depuis l'époque préhistorique. Un atelier de taille d'outils daté de 300 000 av. J.-C. a été découvert au lieu-dit Rosière, proche de la Grande-Croix. Cette station de surface, surplombant les rives de la Saône, a attiré les premiers habitants en raison de son exposition plein sud et de son dégagement forestier.

À l'époque néolithique, la présence humaine nous est connue grâce à un lieu de culte celtique dédié au soleil. En effet, les Roches du Mulot, situées dans la vallée boisée du Gras entre Bleurville et Viviers-le-Gras, présentent des traces d'un culte solaire (svastika notamment). Elles furent christianisées durant le haut Moyen Âge : de multiples croix pattées sont gravées dans le grès.

Endroit magique fréquenté tout au long des siècles, les roches du Mulot (du patois « lo mulot » = le mulet) étaient encore au XIXe siècle le lieu de rencontre privilégié des amoureux. Selon la tradition locale, si la jeune fille qui mettait ses pieds dans les empreintes humaines gravées dans la pierre faisait trois tours sur elle-même, elle se mariait dans l'année.

Les Roches du Mulot se répartissent en fait sur deux sites géographiquement proches : le plus imposant surplombe la vallée du Gras, à l'aplomb de la fontaine Saint-Thomas qui borde la RD n° 2 Bleurville-Viviers-le-Gras, et l'autre situé sur la rive droite du ruisseau en bordure du chemin menant à l'ancien hameau du Neufmont. Cette seconde roche affleure au raz du sol et présente plusieurs pétroglyphes liés au culte solaire (cercles, marelle, formes en fer à cheval gravées en pointillé), ainsi que de nombreux signes de christianisation (croix de différentes formes).

Des traces de sépultures concentriques de l'époque de la Tène (ou Second âge du Fer, entre 500 et 200 av. J.-C.) ont été repérées au lieu-dit Juriémont, au sud-ouest du finage de Bleurville.

Le développement du village à son emplacement actuel remonte à l'époque gallo-romaine. Les légions de César coloniseront progressivement les anciens territoires celtiques et, en particulier, ceux de la Lorraine du sud actuelle à la limite des cités leuques et séquanes. Aux Ier-IIe siècle, ils aménageront à Bleurville une villa dotée d'un établissement de bains luxueux : les fouilles menées au XIXe siècle ont permis de fixer son emplacement sur l'actuelle place du Prince avec des prolongements sous les immeubles qui l'entourent. Les substructions du bassin, des débris de colonnes, de mosaïques et d'objets divers ont été mis au jour. À cette époque, le village ne porte pas le nom de Bleurville : celui-ci apparaîtra aux Ve-VIe siècles avec l'installation d'un guerrier franc, Blederic, qui laissera son nom au futur Bleurville (Blederici villa). Selon l'historien de la Lorraine, le bénédictin dom Calmet, Bleurville était dédié aux "bains" à l'époque gallo-romaine.

À partir du Xe siècle, l'histoire du village est marquée par une vie spirituelle intense liée à la translation des reliques des martyrs comtois Berthaire et Athalein. Au cours du Xe siècle, un clerc, Mérannus, fit construire une église carolingienne pour abriter les restes saints qu'il avait fait venir de la région de Faverney (à 40 km de Bleurville, en Haute-Saône actuelle).

Dans la première moitié du XIe siècle, Raynard, comte de Toul et seigneur de Fontenoy-le-Château et Bleurville, fit bâtir sur l'église primitive de Mérannus l'église abbatiale Saint-Maur et y installa un monastère de religieuses bénédictines. Elles seront chargées d'animer le pèlerinage et la vénération des corps saints de Berthaire et Athalein, dont la fête liturgique était célébrée le 6 juillet, jour de leur mort.

En 1128, les femmes quittent l'abbaye. Le monastère devient un simple prieuré dépendant de l'abbaye Saint-Mansuy de Toul qui envoie des moines. Très tôt, la communauté des habitants s'émancipera de l'autorité du prieur et elle se dotera d'un maire et d'échevins qui géreront les affaires de la communauté villageoise. Cependant, le prieuré possédait la quasi-totalité des forêts du lieu en indivis avec le duc de Lorraine, ainsi que le four à pain banal et le moulin. Les habitants payaient au prieur et au receveur des comptes de la prévôté du Bassigny Barrois mouvant de Lamarche, des redevances pour l'usage du moulin, du four et de la halle.

Au spirituel, Bleurville relevait du diocèse de Toul, doyenné de Vittel. Le prieur de Bleurville nommait le curé de la paroisse et se réservait le droit de célébrer l'office à l'église paroissiale. Le vicaire recevait la portion congrue et la dîme qu'il partageait avec le prieur. Des conflits s'élevèrent régulièrement jusqu'à la Révolution à propos du partage des offrandes des fidèles entre le prieur et le desservant.

L'église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens sera reconstruite au XVIe siècle probablement sur les bases d'un lieu de culte plus ancien (époque romane) sous l'autorité du prieur de Saint-Maur.

Jusqu'à la fin du XVIe siècle, Bleurville - qui appartenait au bailliage du Bassigny Barrois mouvant (Lamarche) - connut un développement économique lié à la présence des activités verrières de la forêt de Darney et de ses marges : de nombreux charretiers de Bleurville assuraient alors le transport du verre. La verrerie du Neufmont et de la Haute-Verrière, sur le finage de Bleurville, contribuèrent au développement du bourg.

En 1629, le prieuré de Bleurville est uni à celui de Varangéville - Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle). Ce sera le début d'un lent déclin : l'essentiel des revenus fut consacré à la remise en état de la célèbre basilique de Saint-Nicolas-de-Port ainsi qu'à la construction de la primatiale de Nancy.

La guerre de Trente Ans, qui ravagea la Lorraine au XVIIe siècle, n'épargna pas Bleurville. Les années 1635-1637 furent terribles : le village fut pillé et en partie brûlé par les soudards français, lorrains, impériaux, suédois. Les portes des églises furent enfoncées et les coffres déposés par les paysans furent dérobés. La peste anéantit la population qui se réduira à une poignée d'habitants dans les années 1660.

Il faudra attendre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle pour que le village se développe à nouveau et retrouve la prospérité d'avant les guerres. De quelque 1000 habitants en 1626, Bleurville était passée à moins de 50 autour de 1640 pour atteindre les 800 habitants en 1789. Le XVIIIe siècle verra le développement de l'agriculture, l'installation de nombreux marchands, de métiers liés à la transformation du bois et l'on s'intéressa même à l'exploitation de filons d'argent ! Cette activité suscitera l'intérêt du duc de Lorraine et de Bar, Léopold Ier, qui fera diligenter une enquête au début du XVIIIe siècle par Jean-François Humbert, comte de Girecourt. Cette exploitation, finalement, tournera court en raison de la rareté des ressources argentifères...

Le XIXe siècle connaîtra la prospérité : l'activité agricole est prédominante avec une présence importante de métiers lié à l'exploitation du bois et de ses dérivés (sabotiers, fendeurs, merrainiers, charbonniers). Le commerce du bois et du bétail permit à quelques familles de s'enrichir offrant ainsi du travail à une foule de manœuvres et de journaliers.

La commune enrichira son patrimoine : dès 1788, l'église Saint-Pierre est agrandie grâce à l'abbé Ricard qui était à la fois curé et maire de la paroisse. Au cours du XIXe siècle, afin de répondre aux besoins d'une population grandissante (1050 habitants en 1850), le bourg se dote de nouveaux bâtiments et équipements publics : écoles, presbytère restauré, lavoirs et fontaines, rues pavées, nouveaux chemins ruraux. De nombreuses maisons seront restaurées dans l'esprit du moment et un vaste mouvement de nouvelles constructions marquera la physionomie du bourg.

Avec la révolution industrielle, un lent déclin démographique s'amorce dans la seconde moitié du XIXe siècle : l'agriculture et les activités forestières mobilisent moins de bras. Quelques Bleurvillois s'expatrieront en région parisienne afin d'y trouver un travail (verreries François Théodore Legras à La Plaine-Saint-Denis par exemple). Certains émigreront même aux États-Unis afin d'y faire fortune... Plusieurs tuileries fonctionneront dans la deuxième moitié du XIXe siècle : Bailly, Fadelot, Gagniez. Une nouvelle activité semi-industrielle apparaîtra fin XIXe-début XXe siècle avec l'exploitation des bancs de grès (fabrique de meules Stoehr, tournerie Poincelot) puis, durant l'entre-deux-guerres, des carrières de granit favorisant l'installation de quelques tourneurs et carriers dans la commune. Après la Seconde Guerre mondiale, l'exploitation du bois se développe avec l'installation de scieries mécaniques (Granget et Rollin) déjà présentes dès le début du XXe siècle (Gagniez). À la suite de fromagers privés, les agriculteurs du village créeront dans les années 1920 une coopérative fromagère (ou fruitière) qui fonctionnera jusque dans les années 1990 : elle produisait de l'emmenthal grand cru ainsi que des produits dérivés du lait (beurre, crème fraîche) vendus directement à la clientèle. Elle compta jusqu'à 70 producteurs laitiers au plus fort de son activité dans les années 1950-1960. Dans un autre domaine, en 1970, Julien Longeron crée, à la Corvée Marinvelle, une entreprise de recyclage de métaux développée par ses fils sous la dénomination Récupfer.

Bleurville possède une école depuis au moins la fin du XVIe siècle fondée par Jean Mathieu, verrier au Neufmont. Les bâtiments d'école actuels ont été construits dans la seconde moitié du XIXe siècle. La commune entretient une école maternelle et une école primaire qui fonctionnent dans le cadre du regroupement pédagogique Bleurville-Nonville.

Le village conserve quelques maisons paysannes traditionnelles typiques de la Lorraine méridionale (fermes à avancée de toiture, charri, porte charretière cintrée, fenêtre à meneaux, linteau Renaissance, cheminée de cuisine monumentale, « poêle » ou belle chambre) des XVIe au XVIIIe siècles. Ainsi, l'ancien presbytère, situé en face de l'église paroissiale, construit initialement au cours du XVIIIe siècle fut réaménagé en 1829-1830 dans l'esprit de la Restauration et des débuts de la monarchie de Juillet. Le bâtiment adjacent à la maison curiale, construit au cours du XIXe siècle et démoli dans les années 1970, abrita les religieuses enseignantes et leurs élèves, le corbillard puis, entre 1945 et 1948, devenu le "commando", les prisonniers de guerre allemands utilisés par la commune pour des travaux sur les routes et les chemins.

On peut encore voir des anciens réduits à cochons aménagés dans la seconde moitié du XIXe siècle (rue Saint-Pierre, rue du Creux-Châlot), témoins d'une activité agricole florissante. Autres témoins de la vie rurale et du développement économique au XIXe siècle, les plaques de cocher rue de Monthureux, rue du moulin, rue Saint-Pierre, rue de l'église et rue de Frain, destinées à indiquer la route aux voituriers et autres cochers de diligence.

La place du Prince, centre historique de la commune, accueille outre les écoles, une épicerie-dépôt de pain et une maison d'hôtes. Un garde forestier occupe la maison forestière indivise entre l'Office national des forêts (ONF) et la commune. Enfin, le bureau de poste, créé en 1909, fonctionne désormais sous la responsabilité de la mairie ; le bureau a été transformé en agence postale communale le 2 janvier 2009 et transféré dans les locaux de la mairie en septembre 2015.

Depuis le printemps 2016, une nouvelle discothèque - L'Etoile - fonctionne route de Nonville avec la famille Deschazeaux. Elle prend la suite du dancing L'Alexandry, du Paradox et de Chez Gali. Bleurville possède une tradition de bals populaires avec l'entreprise familiale Rolin (René puis André) qui, après la Libération jusqu'à la fin des années 1980, anima les communes de la plaine des Vosges en installant des bals montés sur les places des villages lors des fêtes patronales (source : Vosges Matin, édition du 20/05/2016). L'Etoile est devenu Shiva courant 2021 avec changement de propriétaires.

Politique et administration

Liste des maires

Budget et fiscalité 2016

En 2016, le budget de la commune était constitué ainsi[14] :

- total des produits de fonctionnement : 321 000 €, soit 900 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 272 000 €, soit 761 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 161 000 €, soit 451 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 196 000 €, soit 550 € par habitant ;

- endettement : 55 000 €, soit 153 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 17,26 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 9,04 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,97 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38,75 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 16,05 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2014 : médiane en 2014 du revenu disponible, par unité de consommation : 20 928 €[15].

Jumelages

Chichery (Yonne, France).

Chichery (Yonne, France).

Population et société

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[16]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[17].

En 2019, la commune comptait 298 habitants[Note 4], en diminution de 15,58 % par rapport à 2013 (Vosges : −2,86 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Enseignement

- École maternelle et primaire publiques[20],[21] : regroupement scolaire Bleurville-Nonville. Depuis 2019, les élèves du primaire de Bleurville sont scolarisés à Monthureux-sur-Saône.

- Collège public du Pervis à Monthureux-sur-Saône.

- Collège privé Saint-Clément à Martigny-les-Bains.

Santé

- Professionnels de santé à Monthureux-sur-Saône[22].

Cultes

La paroisse catholique de Bleurville est dédiée à saint Pierre-aux-Liens, patron de l'église bâtie sur le plateau qui domine le village. Les archives conservent la trace des premiers desservants à partir du milieu du XIVe siècle. La nomination du curé de la paroisse releva du prieur du monastère bénédictin local jusqu'à la Révolution. Bleurville dépendit du diocèse de Toul jusqu'en 1791, puis du diocèse de Saint-Dié.

Depuis 2000, la paroisse Saint-Pierre-aux-Liens a intégré la grande paroisse Notre-Dame de la Saône. Cette réorganisation pastorale a été pilotée par les abbés Maillard, alors curé de Monthureux-sur-Saône, et Villaume, curé in solidum.

La grande paroisse Notre-Dame de la Saône est administrée par l'abbé Yves Fagnot, curé modérateur, depuis septembre 2020. Il est assisté d'un conseil pastoral.

Manifestations culturelles et festivités

- Juin : feux de la Saint-Jean (Comité des Fêtes), marche populaire internationale (Club Vosgien)

- Juillet : fête patronale de la Saint-Pierre (fête foraine, animations par le comité de jumelage Bleurville - Chichery-la-Ville)

- Juillet - août : manifestations culturelles et musicales à l'abbatiale Saint-Maur (association des Amis de Saint-Maur)

- Août : rencontre Bleurville - Chichery-la-Ville organisée par le comité de jumelage

- Décembre : défilé de la Saint-Nicolas et animations (comité des fêtes), marché de Noël (comité des fêtes, comité du jumelage, Les Amis de Saint-Maur, marché bio, gym adultes, écoles...)

- Tout au long de l'année : rencontres de football au stade municipal (Union Sportive du Val de Saône Bleurville - Monthureux-sur-Saône)

- Spectacle vivant La Lune écarlate présenté en août 2007 et août 2008 : spectacle monumental son et lumière réalisé par le metteur en scène vosgien Damien Fontaine. Il a retracé l'affaire Buzenet, auteur d'assassinats à Bleurville dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec 200 acteurs et figurants, des séquences cinématographiques et des jeux d'acteurs qui ont animé la place du Prince de Bleurville durant deux étés consécutifs.

Économie

Bleurville possède une économie essentiellement centrée sur l'agriculture même s'il ne reste plus que cinq agriculteurs en activité au village. Il s'agit d'exploitations de moyenne importance pratiquant la polyculture (céréales, colza, maïs), la production laitière et l'élevage (bovins, ovins).

Par ailleurs, l'entreprise Sebeler, spécialisée dans l'exploitation et la transformation de la pierre (grès des Vosges notamment), poursuit une activité presque centenaire apparue après la Première Guerre mondiale : à cette époque, la famille Stoehr installa une tournerie où étaient fabriquées de meules à aiguiser destinées à l'agriculture et à l'industrie.

Plusieurs artisans sont installés à Bleurville : une société d'ambulances et taxis (Ambulances et taxis David) employant une quinzaine de personnels, une entreprise de transports (Transports Jean-Pierre Bisval), un électricien, un peintre en bâtiment, un chauffagiste-frigoriste, un garagiste, un carrossier et des exploitants forestiers.

Enfin, la société Recupfer assure, depuis le début des années 1970, le recyclage des métaux sur le site de la Corvée Marinvelle.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Site néolithique en forêt de Belle-Perche : les Roches du Mulot (empreintes de pas humains et d'équidés sculptés dans le grès, présence d'une swastika symbole du culte du soleil, multiples croix christianisant cet ancien lieu de culte néolithique). À son pied coule la fontaine Saint-Thomas réaménagée dans la deuxième moitié du XIXe siècle lors de la création de la route départementale. L'autre roche (ou « roche basse » du Mulot), pendant de la « roche haute » du Mulot, se situe en lisière de forêt sur la rive droite du ruisseau du Gras : celle-ci affleure au niveau du sol et est également recouverte de pétroglyphes (croix rustiques, marelles et cercles).

- La cave Enfaroche : grotte naturelle formée par un rocher situé en forêt communale. L'endroit fut utilisé pendant des siècles par les bûcherons, charbonniers et autres sabotiers pour s'abriter des intempéries.

- La Roche de la Hutte ou Roche du Trésor : rocher d'une masse assez considérable qui, selon la tradition locale, se serait détaché du sommet de la côte des Censitaires et qui serait venu rouler sur le chemin du Neufmont. On remarque sur une face un renfoncement qui, selon une autre tradition, veut que cette trace soit celle du "cul" d'une paysanne qui, sortant de la forêt, fut surprise par un orage. Gagnée par la peur, elle s'abrita contre la roche et s'y appuya si fortement qu'elle y laissa la marque... de son fondement !

- Le puits de Beaumont : excavation vestige d'un puits creusé en 1701 afin de rechercher un filon d'argent.

- Croix d'accident : deux croix d'accident en grès des Vosges érigées au XIXe siècle en bordure du chemin forestier de Belle-Perche conduisant à Provenchères-lès-Darney, en souvenir de bûcherons et charbonniers morts en forêt.

- Substructions gallo-romaines sous la place du Prince : des fouilles menées au XIXe siècle ont révélé l'existence de bains gallo-romains (Ier et IIe siècles).

- L'abbaye Saint-Maur, construite entre 1026 et 1050 sur les bases d'une église carolingienne. L'église a été consacrée par le pape Léon IX le 6 décembre 1050. L'abbaye accueille jusqu'en 1128 des bénédictines issues de la famille du fondateur, Raynard II comte de Toul, seigneur de Fontenoy-le-Château et de Bleurville. À partir de cette date, l'abbaye Saint-Mansuy de Toul envoie des religieux à Bleurville. Quelques bénédictins demeureront à Bleurville jusqu'à la fermeture du monastère en 1790. La crypte préromane du Xe siècle est un chef-d'œuvre de l'art carolingienne avec une multitudes de colonnes de formes différentes (rondes, carrées, octogonales). L'abbaye a été sauvée de la ruine par M. l'abbé Paul Pierrat entre 1974 et 1990. Le site est désormais propriété de l'association des Amis de Saint-Maur[23] présidée depuis 1991 par Alain Beaugrand. L'ancienne église prieurale Saint-Maur, comprenant la crypte et ses vestiges extérieurs, l'église haute et la maison adjacente contenant les restes de l'ancien collatéral sont classés au titre des monuments historiques par arrêté du [24].

- Le prieuré Saint-Bathaire du XVIIIe siècle : ancien logis prieural des bénédictins de Saint-Maur. Le bâtiment sera reconstruit entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. À la vente du monastère, la maison prieurale sera transformée en maison d'habitation privée. Le prieuré conserve tous les aspects d'une maison lorraine traditionnelle avec sa cuisine et sa grande cheminée, le "poêle" (la belle chambre) et ses boiseries, la chambre du fond avec sa cheminée basse. Le prieuré accueille un musée de la Vie religieuse et de la Piété populaire.

- Musée de la Vie religieuse et de la Piété populaire : l'association des Amis de Saint-Maur a aménagé dans l'ancien prieuré plusieurs salles qui accueillent des objets liés à la vie religieuse et à la piété régionale : missels, objets liturgiques, chapelets, images pieuses, crucifix, bénitiers de chevet...

- L'église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens (XVe-XVIIe-XVIIIe siècles) : nombreuse statuaire (XVIe, XVIIe, XIXe siècles), retable aux Douze Apôtres (XVIe siècle), peintures (XVIIIe siècle), cuve baptismale (XVIe siècle), chaire à prêcher Renaissance. Elle possède plusieurs œuvres d'art classées au titre des Monuments historiques.

- Le chêne des Saints : arbre multiséculaire (planté à la fin du XVIe siècle), plus de 7 m de circonférence, planté en bordure de l'ancienne voie romaine menant à Darney et Escles sur l'emplacement d'une chapelle primitive qui accueillit au Xe siècle les restes des deux martyrs comtois Bathaire et Attalein.

- Croix de chemin (XIXe siècle) : la Grande-Croix, la Petite-Croix, la croix du Chêne des Saints, la croix du cimetière (1894), la croix du jardin de l'abbaye Saint-Maur (XVIIIe siècle-XIXe siècle-XXIe siècle).

- Sculpture contemporaine La Fraternité (XXe siècle) : réalisée à la fin des années 1990 par Jean-Louis Rollin, sculpteur bleurvillois. La sculpture est installée sur la place de la Mairie.

- Fontaines et lavoirs publics (XIXe-XXe siècles) : une douzaine de fontaines et de lavoirs publics égayent les rues du village. La plupart a été aménagé entre le dernier quart du XIXe siècle et le début du XXe. Tous sont encore alimentés en eau au moyen d'une source individuelle.

- Le moulin à huile (XIXe siècle) : ancienne huilerie aménagée en 1822 lors de la reconstruction de la ferme Parisot (XVIIe-XVIIIe siècle), au 17 rue de Monthureux. La meule tournante monumentale, installée dans la chambre à four, était actionnée grâce à un système mécanique relié à un manège à cheval installé dans la pièce contigüe. Propriété privée ouverte au public lors des Journées européennes du patrimoine[25].

- Ruisseau de Biocourt : espace naturel sensible (ENS) depuis 2012, ce petit cours d'eau de bonne qualité, en tête de bassin de la Saône, abrite une population d'écrevisses à pieds blancs, protégées au niveau national et inscrites à l'annexe II de la directive habitat européenne. L'environnement du ruisseau est composé en grande partie par une aulnaie-frênaie de grande taille qui constitue un habitat d'intérêt européen.

- Ancienne voie romaine secondaire : l'ancien chemin conduisant de Bleurville à Darney, passant par le Chêne des Saints, suit en grande partie l'ancienne voie romaine, notamment au lieu-dit Regnoncourt[26].

- Le chemin des Espagnols : situé sur le finage de Bleurville proche de la Grande-Croix, le chemin des Espagnols constitue une portion de voirie vicinale qui fut empruntée au XVIe siècle par les troupes de Charles Quint, venant de Franche-Comté, qui se rendaient dans les Pays-Bas espagnols en traversant le duché de Lorraine et de Bar. On rencontre cette dénomination de "chemins des Espagnols" dans d'autres communes en Lorraine et en Franche-Comté.

- Monuments commémoratifs :

Église Saint-Pierre-aux-Liens.

Lavoir à arcades. Moulin à huile.

Crypte de l'abbatiale Saint-Maur. Croix Jean-Belosse. La Petite Croix.

Personnalités liées à la commune

Héraldique

|

Blasonnement :

De gueules à la couronne de chêne feuillée de huit pièces d’or, fruitée de huit glands de sinople, tortillée en couronne d’épines, au chef cousu d’azur chargé d’une crosse abbatiale contournée aussi d'or et d’une hache contournée du même passées en sautoir, à la croisette pattée de gueules brochant sur le sautoir.

Commentaires : Ce blason est utilisé par la commune depuis 1997. Les feuilles et les glands symbolisent le « Chêne des Saints », arbre multiséculaire planté sur le territoire de la commune. La crosse et la croix pattée rappellent l’abbaye Saint-Maur, et la hache, le travail du bois et l'importance de la forêt sur le territoire de Bleurville. |

Pour approfondir

Bibliographie

- Dion (abbé Melchior), Histoire de Bleurville, manuscrit inédit, Archives départementales des Vosges, 1888.

- Idoux (abbé Camille), Notice historique sur le prieuré Saint-Berthaire de Bleurville, manuscrit inédit, début XXe siècle, BM Saint-Dié-des-Vosges.

- Idoux (abbé Paul), Bleurville. Autour de notre église, 1934.

- Fahrenheim (Günther), Saint-Maur de Bleurville (histoire et architecture de l'ancienne abbatiale bénédictine), 1990.

- Beaugrand (Alain), plusieurs articles sur l'histoire de Bleurville in La Revue lorraine populaire puis La Nouvelle revue lorraine, et L'Echo des Trois provinces, 1989 à nos jours.

- Bulletin municipal, mairie de Bleurville.

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

Articles connexes

- Communes des Vosges

Liens externes

- Bleurville sur le site de l'Institut géographique national

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la Région Lorraine : Notamment une enquête thématique régionale (architecture rurale de Lorraine : Vôge méridionale)

- (fr) Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Carte globale Lorraine CARMEN - DREAL Lorraine

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Une zone de répartition des eaux est une zone comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 1994, où sont constatées une insuffisance, autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Bleurville » sur Géoportail (consulté le 24 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le )

Références

- Liste des communes couvertes par un PPR ou classées en zone sismique

- Didacticiel de la règlementation parasismique

- Réseau Livo

- Sandre, « la Mause »

- « SAGE Nappe des Grès du Trias Inférieur », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- Table climatique

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Vittel - Contrexéville », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- École maternelle et primaire publique

- École maternelle et élémentaire

- Professionnels de santé

- « Ancienne église prieurale Saint-Maur », notice no PA00107095, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Prieuré Saint-Maur », notice no PA00107095, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Le Moulin à huile

- Voies antiques dans le Département des Vosges, par MAUDíHEUX père

- Monument aux morts

- Notice no PM88001260, base Palissy, ministère français de la Culture plaque commémorative de fondation d'une confrérie des morts

- Notice no PM88001259, base Palissy, ministère français de la Culture plaque commémorative de fondation d'une messe

- Notice no PM88001258, base Palissy, ministère français de la Culture plaque commémorative de fondation

- Portail des communes de France

- Portail des Vosges

На других языках

[de] Bleurville

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Bleurville

Bleurville (French pronunciation: [blœʁvil] (listen)) is a commune in the Vosges department in Grand Est in northeastern France.- [fr] Bleurville

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии