world.wikisort.org - France

Beaufremont est une commune française située dans le département des Vosges. Elle est essentiellement connue pour être une ancienne place forte du duché de Bar puis du duché de Lorraine.

| Beaufremont | |

Panorama général. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Vosges |

| Arrondissement | Neufchâteau |

| Intercommunalité | Communauté de communes Terre d'Eau |

| Maire Mandat |

Robert Ruellet 2022-2026 |

| Code postal | 88300 |

| Code commune | 88045 |

| Démographie | |

| Gentilé | Beaufremontais(es) |

| Population municipale |

87 hab. (2019 |

| Densité | 9,6 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 15′ 27″ nord, 5° 45′ 19″ est |

| Altitude | 460 m Min. 348 m Max. 492 m |

| Superficie | 9,02 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Vittel - Contrexéville (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Neufchâteau |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Ses habitants sont appelés les Beaufremontais.

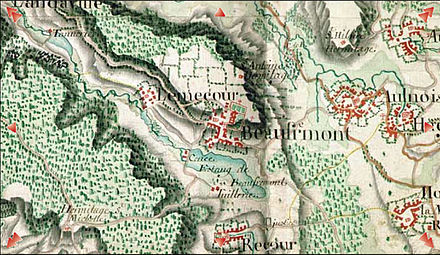

Géographie

Le village de Beaufremont se situe aux marches sud de la Lorraine, sur le flanc d'une colline qui porte le même nom. Pratiquement, il se situe à dix kilomètres de l'autoroute A 31 reliant Dijon à Nancy, à 80 km au sud de cette dernière et à équidistance des sorties de Châtenois et Bulgnéville. Plus précisément, Beaufremont a pour voisin au levant le village d'Aulnois où s'écoule le Grand Bany, tandis qu'au couchant se trouve le village de Lemmecourt où coule le Petit Bany et qu'enfin au nord s'étend Landaville, bourg où le Petit Bany se jette dans le Grand. Les eaux de ces deux ruisseaux se jettent dans le Mouzon, un affluent de la Meuse.

Le village, accroché au coteau, surplombe une étendue assez grande sur le pourtour de laquelle des saules pleureurs sur un sol tombant trahissent la présence passée des berges d'un étang. Ce dernier s'étendait avant la Révolution depuis la digue de la Marcarie située au-dessus de Lemmecourt jusqu'aux confins du hameau de Roncourt où les parcelles de pré sont toujours appelées la Queue de l'Étang. Au-delà de cette vallée, la terre remonte doucement puis de plus en plus abruptement pour former le coteau (que les géologues dénomment cuesta, la côte en espagnol) dit du bois de Saint Charles. Cette ligne de crête marque la limite ouest du territoire de la commune au-delà de laquelle s'étend la vallée de l'Anger et les villages de Gendreville et Jainvillotte.

Le bois de Saint-Charles offre une protection naturelle à la source d'eau appelée Naburnessart qui rassasie les Beaufremontais. En contrebas du bois était autrefois une ferme qui elle-même était une ancienne fabrique de tuiles et a donné aux parcelles avoisinantes le nom des Tuileries. Le passant peut encore observer les ruines de cette bâtisse en prenant la petite route communale qui mène à Saint-Charles. Au sud du territoire, entre Roncourt et Aulnois, s'étend un autre bois, le François Châtel qui borde la Queue de l'Étang et dans lequel prend naissance le petit Bany.

Communes limitrophes

|

Lemmecourt | Landaville |  | |

| Jainvillotte | N | Aulnois | ||

| O Baufremont E | ||||

| S | ||||

| Gendreville | Hagnéville-et-Roncourt |

Hydrographie

La commune est située dans le bassin versant de la Meuse au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le ruisseau de Lemmecourt[1],[Carte 1].

Urbanisme

Typologie

Beaufremont est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[2],[3],[4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Vittel - Contrexéville, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 72 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[5],[6].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (51,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (51,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (51,4 %), prairies (32,7 %), terres arables (5,9 %), zones agricoles hétérogènes (3,7 %), zones urbanisées (3,5 %), mines, décharges et chantiers (2,8 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Toponymie

Le nom de la commune semble indissociable de celui de la famille qui s'orthographie Bauffremont.

Une légende attribue l'origine du nom de cette famille à Bowermund, chef burgonde qui, après s'être fait baptiser et avoir pris comme devise « Dieu aide au premier Chrétien », prit part en 427 à la défaite des Huns. Par la suite, celui-ci aurait fondé une place forte sur une colline des bords de Meuse à laquelle ses fils auraient donné son nom.

Cette légende est attestée par l'historien local Jean-Charles Chapellier qui écrit en 1860 :

« Les premiers de ces seigneurs sont restés inconnus de nos chroniqueurs. À défaut de généalogie réelle antérieure au XIIe, le P. Claude Perri, dans son histoire de Châlons-sur-Saône publiée en 1659, avait admis une suite d'aïeux au moyen desquels il faisait descendre cette noble famille d'un chef ou roi des Bourguignons du nord nommé Vauvremont ou Beaufremontius, guerrier qui, au sortir d'Allemagne, se serait fait chrétien avec ses gens, vers l'an 427. De là, les descendants de ce prince se seraient qualifiés de Premiers barons chrétiens de Bourgogne[9]. »

Mais ce dernier donne d'autres hypothèses pour l'origine du nom Beaufremont :

- l'une renverrait à la présence d'un beffroi sur le mont :

« Le nom de Beaufremont est écrit de différentes manières dans les anciens titres ; on y lit : Beffroymont, Befroidmont, Beffromont, Baffrimont, Boufranmont, etc, et on l'appelle encore Boufromont dans le patois du pays. Ces diverses dénominations ont fait conjecturer que ce lieu avait été ainsi désigné parce qu'on avait placé une grosse cloche vulgairement un beffroi, pour donner l'alarme et appeler les sujets en cas d'imminent péril, comme on faisait dans les autres châteaux, au son du cor, ou par des cris. C'est ce que rappelaient encore, dit-on, les vairs et contre-vairs des armes de Beaufremont, qui ne sont autre chose que des cloches sans nombre[10]. »

- une autre hypothèse, que Jean-Charles Chapellier défend particulièrement, relie l'étymologie du nom du lieu à sa description subjective :

« Il nous paraît plus simple d'admettre que ce château tire son nom de l'emplacement qu'il occupe : Beau-frais-mont, un mont à la fois beau et frais, d'où l'on découvre les vues les plus variées, avec un horizon à souhait, et on l'on respire toujours un air pur et tempéré[11]. »

- une dernière enfin concilie l'hypothèse attestant de la présence du beffroi avec l'existence du château fort :

« On pourrait cependant dire aussi que Baffrimont et Befroymont ont la même signification que Baffraiz, Beffrois ou Belfroit, de Belfredus (Beffroy), mots qui, d'après diverses citations du Glossaire de Ducange, furent employés au Moyen Âge pour désigner une des tours principales des maisons fortes, et même quelques châteaux environnés de fossés. D'après cette étymologie, Beffroymont signifierait alors tout simplement : Tour du Beffroy ou château fortifié situé sur le mont[11]. »

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Un tumulus funéraire situé au sommet de la colline de Saint-Charles qui fait face au village, témoigne de la présence d'une communauté sur le territoire de la commune dès le Néolithique. Les objets disposés dans les tombes pour accompagner les morts dans l'au-delà et retrouvés lors de fouilles archéologiques effectuées dans les années 1970 sont conservées au Musée lorrain de Nancy. Le site est inscrit aux monuments historiques depuis le 17 octobre 2000.

Il est difficile d'établir la présence des peuples primitifs sur le territoire de la commune pendant l'Antiquité même s'il est très probable que ce dernier fut visité et investi étant donné la situation topographique du lieu qui en fait un poste militaire facile à défendre[12]. L'emplacement de Beaufremont, non loin de Grand et de Soulosse ainsi que les noms des villages voisins renvoient à un peuplement très probable par les Leuques et les Romains (le nom de Jainvillotte viendrait du latin Jani-Villula qui renvoie au dieu Janus, Lemmecourt viendrait du celte lem ou lam qui signifie bois et du latin curia)[12].

Avant la fin de l'empire romain, le territoire de la commune est investi par les Burgondes dont un des chefs, Bowermund ou Vauvremont, jette les bases d'un château fort au début du Ve siècle. Par la suite, l'histoire du village de Beaufremont ne peut être objectivement évoquée sans entreprendre en même temps l'étude de celle de la famille de Bauffremont. La présence des vestiges du château fort qui appartient toujours à la famille qui porte le même nom montre l'évidence de ce rapprochement.

Moyen Âge

Un diplôme de l'empereur Frédéric Ier, daté de Mont-Bar au royaume de Bourgogne le 14 novembre 1157, cite le château de Bafrimont comme étant sous la protection de l'Empire[13],[14]. Cette pièce importante révèle les noms des plus anciens seigneurs de Beaufremont qui nous soient parvenus (Eudes, Liébaud et Hugues) ainsi que la nature de la seigneurie de Beaufremont au XIIe siècle qui était un fief héréditaire relevant directement de l'Empire et comprenant des terres, des forêts, des étangs dans les territoires de Lemmecourt, Landaville-le-Bas, Gendreville, Médonville et Malaincourt.

La baronie de Beaufremont est également mentionnée en 1210, dans un titre de Renaud, évêque de Toul, à l'occasion d'une donation à l'abbaye Saint Epvre de Toul. Ce titre mentionne un certain Milo Miles, écuyer de Beffroimont, et Liébaud, son frère, cédant par cet acte à l'abbaye tout ce qu'ils possédaient à Trondes[14].

La présence de la famille de Bauffremont dans le château médiéval est attestée dans les annales de l'évêché de Toul[14]. En effet, en 1271, Gauthier de Bauffremont s'est fait élire évêque de Toul par une partie du chapitre, puis est chassé par le duc de Lorraine Ferry III. Cet épisode qui vit les troupes du sieur de Bauffremont affronter le temps d'une bataille celles de Ferri III, fait dire aux historiens que les Bauffremont étaient capables de se soulever contre le duc de Lorraine. Au XIIIe siècle, les Bauffremont étaient attachés au service du duc de Bourgogne bien que les terres de la baronnie aient été situées dans le duché de Bar. Le premier à paraître à la cour de Bourgogne est Liébaud III, baron de Bauffremont qui était gouverneur lieutenant pour Phillipe le Bel au comté de Bourgogne en 1297 et 1298. Plus tard, Pierre de Bauffremont, comte de Charny fait partie des premiers chevaliers de la Toison d'Or réunis en 1430 à Bruges par le duc Philippe le Bon. En 1459 Jean de Beffremont, chevalier, seigneur de Mirebeau et chambellan de Philippe le Bon, est chargé par le duc de collecter les coutumes des nobles[Note 3] afin de rédiger la première version écrite des coutumes de Bourgogne - ouvrage de référence en cas de litiges[15].

La branche aînée de la famille Bauffremont s'éteignit au début du XVe siècle lorsque Jean de Bauffremont périt sur le champ de bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415. De nos jours, sa pierre tombale peut-être vue dans l’église paroissiale de Beaufremont. Ainsi, la baronnie fut transférée à la branche cadette et resta dans la famille jusqu'en 1468, année de la mort de Pierre III qui n'avait pas de descendance masculine. René Ier d'Anjou, duc de Lorraine et de Bar, donna alors la baronnie à Ferry II, comte de Vaudémont. Mais le 13 mars 1486, la baronnie fut rétrocédée sous la pression de l'empereur à Claude d'Arberg de la maison Neufchâtel-Valangin qui était le neveu par alliance de Jean de Beauffremont, mort à Azincourt[14].

À la fin du Moyen Âge, Beaufremont est une baronnie s'étendant sur plusieurs villages et protégée par un château fort. Entouré de fossés profonds et flanqué de tours dont les murs avaient quatre à cinq mètres d’épaisseur, c'était alors une puissante place forte aux confins des duchés de Bar, de Lorraine et de Bourgogne.

La Renaissance : le jeu des successions aboutit à la division de la baronnie en deux domaines

En 1517, la baronnie passa par le jeu des successions aux comtes de Challant, une puissante famille originaire du Val d'Aoste. Son plus illustre membre, René de Challant, fidèle serviteur des ducs de Savoie, fit construire en l'église de Beaufremont la chapelle du saint évêque d'Aoste, saint Grat[16]. Il est sans aussi à l'origine de la construction des croix de chemin de Beaufremont et de Gendreville, toutes deux datées de 1534. Lorsque René de Challant mourut en 1565, la propriété revint à ses deux filles issues du mariage avec Mencie du Portugal :

- Philiberte de Challant (morte en 1589), mariée à Joseph de Tornielle (en italien : Giuseppe Tornielli) originaire de Milan ;

- Isabelle de Challant (1530-Turin le ), mariée à un noble d’origine italienne, issu d'une famille implantée dans la région germanophone du Trentin, Jean-Frédéric Madruce (en italien : Gian Federico Madruzzo).

Les deux familles s'installèrent alors à Beaufremont[14]. Plus tard, les petits-fils de René décidèrent de diviser la baronnie en deux parts égales en 1589. La partie basse du château revint aux Tornielle tandis que la partie haute revint aux Madruce. Cette séparation entraîna la modification de l'agencement du château dont les traces sont toujours visibles de nos jours. Elle concerna également les propriétés et les redevances dans les différents villages dépendants de la baronnie[17]. Tous les immeubles ne pouvant être partagés, un colombier est érigé par la famille Madruce qui n'en possédait initialement pas dans sa part du partage et qui entendait pourtant jouir de ce privilège de haute-justice. Cette séparation de la baronnie perdura jusqu'à la Révolution française.

Les comtes de Tornielles et de Madruce remplissaient aux côtés des ducs de Lorraine d'importantes fonctions. En 1625, la partie des Madruce échoue par mariage à Charles de Lenoncourt, seigneur de Serre[14], issu d'une illustre famille noble de Lorraine. Ce dernier est fait bailli et gouverneur de Saint-Mihiel en 1630 par le duc Charles IV.

Les guerres et les misères du XVIIe siècle entrainent la vente des domaines

Qualifié par les historiens français de "grand siècle", le XVIIe siècle voit passer passer en Lorraine des hordes de soldats qui ravagent les villages et rançonnent les habitants au cours des guerres qui opposent les grandes puissances européennes (voir guerre de Trente ans, Charles IV de Lorraine et traité de Vincennes). Ces guerres apportent également leur lot de maladies et d'épidémies (peste bubonique et typhus) qui contribuent au dépeuplement des villes et des villages.

Beaufremont et les villages de la baronnie n'échappèrent pas à ces affres. La peste fut le premier fléau dont la baronnie eut à gémir : elle s'y déclara avec une telle intensité dans les villages alentour que certains se dépeuplèrent entièrement[18]. Mais Beaufremont eut aussi à souffrir des conséquences militaires du conflit qui opposer Charles IV à Louis XIII.

En effet, en septembre 1635, Charles de Lenoncourt, baron de Beaufremont, répondit à l'appel du duc Charles IV et prit la conduite des troupes lorraines défendant Saint-Mihiel assiégée par Louis XIII en personne. L'issue de la confrontation tourna en la défaveur des Lorrains et Charles de Lenoncourt fut fait prisonnier et incarcéré à la Bastille avec d'autres officiers lorrains bien que Louis XIII eut donné sa parole de leur laisser la liberté lors des négociations de reddition. En 1636, le cardinal de Richelieu ordonna la destruction des fortifications du château. Le motif invoqué était de pacifier la région en supprimant un refuge dont usait la soldatesque croate qui pillait et rançonnait les habitants des alentours. En fait, le ministre de Louis XIII en profitait pour punir Charles de Lenoncourt qui croupissait toujours à la Bastille et pour affaiblir, au passage, les défenses de la Lorraine. À quelques lieues de Beaufremont, la ville fortifiée de La Mothe connut un sort encore plus cruel puisqu'elle fut vidée de ses habitants et détruite pierre par pierre après avoir subi pas moins de quatre sièges entre 1634 et 1645[18].

En conséquence de ces tourments, la population de la baronnie chuta drastiquement (comme dans le reste des duchés de Lorraine et de Bar dont la population fut divisée par deux au cours de la guerre de Trente Ans) et les revenus de la terre diminuèrent considérablement. Les deux familles possédant la baronnie furent ruinées et durent vendre leur bien[14],[18] :

- Antoine de Lenoncourt, fils de Charles céda sa part du domaine le 15 juillet 1675 à François d'Alençon, lieutenant général au bailliage de Bar-le-Duc.

- Les Tornielle en firent de même en 1687 à Claude-François Labbé, président de la chambre des comptes de Lorraine et conseiller-secrétaire d'État du duc Charles IV puis garde des sceaux du duc Léopold[19].

Armoiries de la famille d'Alençon.

Armoiries de la famille d'Alençon. Armoiries de la famille Labbé.

Armoiries de la famille Labbé.

XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, la baronnie de Beaufremont se compose de huit communautés villageoises implantées sur un territoire d'une superficie totale de 5378 ha : Aulnois, Beaufremont, Gendreville, Landaville-le-Bas, Lemmecourt, Malaincourt, Médonville et Urville. Trois petits cours d'eau arrosent ces communautés : le Bani (d'Aulnois à Landaville), le ruisseau de l'Etanchotte (de Beaufremont à Landaville en passant par Lemmecourt) et l'Anger (Malaincourt, Médonville, Gendreville).

La population était essentiellement paysanne et se composait d'une majorité de laboureurs, de manœuvriers, et de quelques petits artisans (charpentiers, tuiliers, maçons…). Les laboureurs élevaient quelques chevaux, quelques vaches, quelques moutons et porcs. Ils possédaient en moyenne une à deux charrues. Le manœuvrier ne possédait ni charrue, ni attelage mais il pouvait posséder quelques terres. Les déclarations de 1708 montrent que l'agriculture reposait essentiellement sur la production de céréales (blé, avoine, froment et orge) dont les rendements sont jugés faibles, la plupart des terres labourables étant mauvaises malgré la pratique de l'assolement et de la jachère. La vigne était également cultivée mais le vin était de médiocre qualité. Dans les jardins, étaient cultivées poix, lentilles et navets, la pomme de terre n'étant introduite qu'à la fin du XVIIIe siècle à Beaufremont. Les forêts étaient essentiellement plantées de chênes, de hêtres et de coudriers mais beaucoup de bois étaient ruinés et remplis de ronces, d'épines et de charmilles. Cette situation généralisée à la Lorraine au sortir des guerres du XVIIe siècle fit prendre au duc Léopold l'édit du 31 janvier 1724 qui interdisait aux troupeaux de paître dans les bois de réserve pendant cinq ans[14].

Avant 1789, les eaux du ruisseau de l'Etanchotte étaient retenues par des chaussées qui formaient trois étangs bien visibles sur les cartes de Cassini (l'étang de Lemmecourt d'une surface de 50 arpents, l'étang de réserve de 70 arpents et le grand étang de 300 arpents)[14].

Le reste du territoire était partagé entre forêts et cultures, une partie appartenant directement au domaine seigneurial, l'autre, la directe seigneuriale, revenant aux laboureurs issus des communautés. Dans chaque village, les habitants formaient une communauté qui possédait des pâquis et des bois communaux sur lesquels s'exerçaient des droits d'usage. Dans les forêts, il en existait trois :

- le maronage permettait à la communauté de tirer le bois nécessaire à la construction et à la réparation des bâtiments ;

- l'affouage donnait à chaque foyer une part de bois de chauffage ;

- la glandée autorisait sur une période donnée de l'année le pâturage des porcs dans les forêts de chênes.

La communauté avait également droit de vaine pâture sur les pâquis, les terres arables après la moisson, les friches et les bruyères[14].

Au XVIIIe siècle, l'industrie sur le territoire de la baronnie se limitait à :

- une tuilerie à Beaufremont même (sur la chaussée du grand étang) ;

- trois moulins à grain (Gendreville, Médonville et Landaville) ;

- un moulin à foulon situé à Malaincourt ;

- des pressoirs et des fours (notamment dans l'enceinte du château) ;

- une tannerie au moulin de l'Etanchotte si l'on en croit la carte des Naudins présentée ci-contre.

À cette époque, le système fiscal en usage dans la baronnie n'échappait pas à l'héritage de la féodalité et était marqué par l'accumulation de droits et redevances payables aux seigneurs du lieu et caractéristiques de l'Ancien régime : la taille seigneuriale à volonté (autorisée par la coutume de Saint Mihiel), les redevances sur les ménages et les maisons, les corvées décomptées en jour de labeur, le droit de guet et de garde, le droit de bourgeoisie (principalement payé à Beaufremont par les officiers des seigneurs ou par les étrangers de la baronnie désirant y acquérir un bien), le cens, les redevances usagères, les droits de lods et de vente, les banalités, les dîmes et le gerbage. Ces redevances étaient prélevées par les officiers de seigneurs. À cela pouvaient s'ajouter des amendes infligées en cas d'usurpation d'un droit de hautes justices qui était l'apanage des seigneurs : droit de chasse, droit de pêche, droit de troupeau à part et droit de colombier[14].

Les seigneurs de Beaufremont qui jouissaient du droit de haute justice s'entourèrent d'une administration pour les suppléer dans ces tâches judiciaires mais également dans la gestion des domaines seigneuriaux ainsi que dans la collecte des taxes. Les faits relevant de la haute justice étaient jugés par un tribunal seigneurial composé d'un juge ou prévôt généralement choisi parmi les avocats du bailliage voisin, d'un procureur fiscal, d'un sergent et d'un greffier. Pour les faits relevants de la basse justice, le maire, officier nommé par le seigneur parmi les membres de la communauté exerçait les pouvoirs de police, jugeait et percevait les amendes. En outre, il était le représentant de la communauté auprès des seigneurs et recueillait les doléances de ses membres. Il était également chargé d'entretenir les fortifications, de réglementer le travail et les métiers, d'établir les déclarations des communautés (rôle des impôts) et de réunir et présider les plaids annaux. Lors de ces assemblées qui réunissaient les villageois de chaque village depuis l'édit du duc Charles III de 1598, les droits des seigneurs étaient rappelés et les nouveaux officiers étaient nommés. Parmi ces « fonctionnaires » seigneuriaux, on retrouve :

- les gruyers chargés de la gestion des forêts ;

- les forestiers chargés de la surveillance des bois et les bangards, de la surveillance des fruits champêtres ;

- les notaires (également parfois dénommés tabellions ou garde-note)[14].

La particularité de la baronnie de Beaufremont résidait dans le fait qu'étant partagée entre deux seigneurs, chaque charge y existait en double. Ainsi était-il nommé dans chaque village de la baronnie deux maires : l'un pour la partie des seigneurs d'Alençon, l'autre pour la partie de la famille Labbé et il en allait ainsi de toutes les fonctions dépositaires du pouvoir seigneurial. Ainsi, lors du plaid annal tenu à Aulnois le 30 octobre 1724, sont élus[14] :

- Anthoine Poirson, maire pour la partie des seigneurs d'Alençon et Jean Thiébaut, maire pour la partie de M. Labbé ;

- Jacques Beston, forestier pour la partie des seigneurs d'Alençon et Jean Barbe, forestier pour la partie de M. Labbé ;

- Nicolas Bertrand, bagnard pour partie des seigneurs d'Alençon et Claude Collin, bagnard pour là partir de M. Labbé.

- etc

À partir de 1737, la Lorraine fut gouvernée par un intendant français et les prérogatives des seigneurs diminuèrent au profit des officiers royaux à ses ordres :

- en 1738, un arrêt de Stanislas confirma le rôle des syndics de communauté qui prirent petit à petit la place du maire, principal officier du seigneur. Il était élu par la communauté pour un an et rendait compte de la gestion à son successeur ainsi qu'au sieur intendant.

- à partir de 1740, la gestion des forêts échappèrent à l'autorité des seigneurs pour échoir à celle du pouvoir central. Pour Beaufremont, la demande de coupe devait désormais s'effectuer auprès du grand gruyer de la maîtrise de Saint-Mihiel.

- en 1751, la carte administrative fut redessinée et Beaufremont fut rattachée au bailliage de Neufchâteau (ancien bailliage : Saint-Mihiel). Les officiers seigneuriaux virent leurs pouvoirs se limiter et tous les litiges des communautés passèrent par le lieutenant général du bailliage[14].

En 1725, Claude-Antoine Labbé est créé comte de Morvilliers (Liffol-le-Grand) par le duc Léopold. En 1763, il afferme ses droits sur sa partie de la baronnie à Elophe Perru pour une durée de neuf ans. Le marquis de Luigné succède à Claude-Antoine Labbé en 1764. Issu de la noblesse française, il réside à Paris et ne mettra jamais les pieds à Beaufremont. En 1778, il vendit tout ce qu'il y possédait à Jean-François-André, comte de Neuilly-Brunet[11].

En 1766, année de l'annexion des États lorrains à la France, le maire Antoine Laborde demanda au roi l'autorisation de couper des chênes dans la forêt afin d'en faire une conduite amenant l'eau de la source de Naburnessart au village. Pour la première fois, les habitants de Beaufremont purent bénéficier des bienfaits de l'eau courante au lavoir et à la fontaine construits à cette occasion[20].

La Révolution de 1789

Au cours de la Révolution de 1789, les héritiers des deux familles qui se partageaient la seigneurie durent aussi s'exiler. Elizabeth-Thérèse d'Alençon, marquise de Villers, s'établit en Prusse où le roi lui accorda l'asile ainsi qu'une pension de 300 francs. Aussitôt connu leur exil, leurs biens furent mis en vente[11] :

- Une délibération des notables de Beaufremont du 22 mai 1791 aboutit à l'autorisation d'assécher les étangs dont les sols sont partagés entre le domaine national et la commune. Le domaine national le vendit en gros à des acquéreurs qui le revendirent en détail tandis que la portion laissée à la commune était distribuée à tous les individus habitant la localité.

- En l'an III (1795), les châteaux des deux familles et leurs dépendances ainsi que la marcairie, la forêt du comte de Neuilly, les vignes, les terres labourables et les près à Beaufremont passèrent successivement à des acquéreurs qu'ils enrichirent.

- Le 1er thermidor de l'an III (19 juillet 1795), le moulin de l'Etanchotte et ses dépendances appartenant aussi aux deux seigneurs fut vendu 52 100 francs.

- Le 10 thermidor de l'an III (28 juillet 1795), la ferme des héritiers du comte de Neuilly à Beaufremont fut adjugée à plusieurs acquéreurs pour la somme de 460 100 francs tandis que celle d'Elisabeth-Thérèse d'Alençon le fut pour la somme de 550 100 francs.

- Les autres biens de la seigneurie répartis dans les autres villages furent également vendus (moulins de Gendreville, de Malaincourt, gagnages dans les différents villages, breuils).

En 1791, les biens ecclésiastiques de toute la baronnie y compris les œuvres communes des pauvres furent saisis et vendus devant les commissaires du gouvernement. Les prêtres durent prêter serment à la constitution civile du clergé. Certains le firent pressés par les évènements ou par esprit de conciliation puis se rétractèrent devant leurs paroissiens. Ils durent s'exiler ou se cacher et furent remplacés par des prêtres assermentés[11]. Ce fut le cas de M. Baudot, curé de Lemmecourt. M. Marchal, curé de Beaufremont fut dénoncé comme prêtre non assermenté et fut mis en détention à l'hospice des orphelins à Epinal jusqu'au 22 mars 1795. Durant cette période, les habitants de Lemmecourt aidèrent des prêtres non assermentés à se cacher dans la grotte de Chèvre-Roche, située dans la forêt de Moyenmont sur la commune de Landaville[21].

Outre la vente des biens seigneuriaux et ecclésiastiques qui entraina notamment l'assèchement des étangs, cette période de troubles vit la destruction des symboles de la féodalité ainsi que la confiscation de biens pour contribuer à l'effort des guerres contre l'étranger[11] :

- Le 31 octobre 1791, le conseil général de la commune décida de murer la porte de la chapelle des seigneurs dans l'église paroissiale. Les armoiries qui étaient gravées furent détruites.

- À la même date, les pierres des fourches patibulaires situées sur la côte Saint-Antoine, au lieu-dit à la Justice, furent vendues au profit de la commune et furent employées pour la construction d'une porte de grange. Cette vente faisait disparaître définitivement les symboles de la justice seigneuriale héritée du Moyen Âge.

- Deux cloches de l'église de Beaufremont furent prélevées pour être fondues (elles dataient de 1782).

- Le 28 frimaire de l'an II (18 décembre 1793), le caveau des anciens barons de Beaufremont fut ouvert sur ordre de la municipalité pour y prélever le réceptacle en plomb contenant le cœur de Charlotte de Madruce. Le cœur fut jeté et le plomb envoyé au chef-lieu du district.

La commune fut érigée en chef-lieu de canton à la suite du décret du 15 janvier 1790, statut qu'elle perdit dès 1801. Le canton de Beaufremont regroupait alors les municipalités de Brechaincourt et Villars, Circourt, Tilleux, Certilleux, Jainvillotte, Lemmecourt, Landaville haut et bas, Pompierre et Sartes. Les autres municipalités de la baronnie, Aulnois, Gendreville, Malaincourt et Médonville furent données au canton de Bulgnéville. Urville fut rattaché au canton de Vrécourt. Les frontières de l'ancienne baronnie furent ainsi définitivement gommées.

Le XIXe siècle

La fin des tumultes de la Révolution vit le retour d'exil de l'abbé Baudot qui fut obligé de racheter le presbytère de Lemmecourt qui avait été vendu comme bien national le 20 prairial de l'an IV (8 juin 1796). Il devint le curé des paroisses réunies de Beaufremont et Lemmecourt. Elisabeth-Thérèse d'Alençon, marquise de Villers, fut également de retour de l'émigration et vint s'établir à Metz d'où elle rendit visite aux habitants de Beaufremont. Au moment de ce retour, la plupart de ses terres et logis avaient été vendus comme biens nationaux. Seule la forêt d'Alençon et quelques terres provenant de l'ancien grand étang restaient sans acquéreur. Ces biens lui furent restitués. Elle consacra ses économies et les dernières années de sa vie :

- à la construction du presbytère de Beaufremont sur le chemin de Lemmecourt qu'elle céda à la commune ;

- à l'édification de l'autel et du retable de la chapelle Saint-Grat dans l'église paroissiale ;

- à la donation à la commune de Beaufremont en date du 23 novembre 1818 :

- d'une somme de 2 400 francs dont la rente annuelle fut affectée au traitement d'une sœur chargée de donner l'instruction gratuite aux filles pauvres de la paroisse ;

- d'une maison dans la rue du Taureau destinée à cette classe de filles et au logement de la sœur.

La marquise de Villers, dernière baronne de Beaufremont, s'éteignit à Metz le 25 octobre 1823 à l'âge de 87 ans.

Dans la première moitié du XIXe siècle, le château fut en partie détruit par ses acquéreurs qui en revendirent les pierres de taille. Revendus en 1815, il subit de nouvelles mutilations parmi lesquelles la destruction en 1824 de la Tour d'ardoise qui était le donjon dominant tous les autres bâtiments. Un cultivateur et trois familles d'ouvriers s'installèrent dans ce qui restaient de logements et de greniers après les destructions. L'ancienne maison du portier, une partie des écuries, la bouverie et le pressoir, situés à environ cent mètres au-dessous du château furent occupés par une puis deux familles de cultivateurs[11].

En 1860, les descendants de la branche cadette de Scey-sur-Saône de la famille de Bauffremont achètent le château de leurs ancêtres pour s'y établir quatre siècles après leurs aïeux.

En 1870, l'abbé Mourot, deuxième curé du nom à Beaufremont, achète et transforme le colombier construit à la fin du XVIe siècle en chapelle consacrée à saint Joseph.

Le XXe siècle

Politique et administration

Budget et fiscalité 2014

En 2014, le budget de la commune était constitué ainsi[22] :

- total des produits de fonctionnement : 52 000 €, soit 738 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 52 000 €, soit 742 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 3 000 €, soit 45 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 12 000 €, soit 243 € par habitant.

- endettement : 53 000 €, soit 754 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 15,20 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 7,03 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 16,67 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38,75 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 15,01 %.

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[23]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[24].

En 2019, la commune comptait 87 habitants[Note 4], en augmentation de 3,57 % par rapport à 2013 (Vosges : −2,86 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Croix de chemin du XVe siècle classée au titre des monuments historiques par arrêté du [27].

- Les vestiges du château de Bauffremont classés aux monuments historiques depuis le [28],[29].

- Trois coffres sous tumuli du "Bois-Saint-Charles" inscrits aux monuments historiques depuis le 17 octobre 2000[30].

- Croix de chemin.

- Vestiges du château (pont levis ouest).

- Carte postale du château au début du XXe siècle.

- Vestiges du château (enceinte sud).

- Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul[31].

- Croquis de l'église avant la reconstruction du clocher en 1850.

- Croquis du clocher après 1850.

- Église Saint Pierre-Saint Paul.

- Chapelle Saint-Joseph (début du XXe siècle).

- Chapelle Saint-Joseph avant restauration (2006).

- Chapelle Saint-Joseph restaurée (2011).

- Cheminée géodésique

- L’inventaire topographique du patrimoine de la commune a été réalisé par le service régional[34].

Fêtes et coutumes

- La fête patronale du village tombe le 29 juin, jour de la célébration de saint Pierre et saint Paul, saints patrons de l'église du lieu.

- Beaufremont fait partie des communes où l'on dresse des chavandes de bois que l'on brûle pour fêter Saint-Jean au solstice d'été. Au cours des années nonante, l'association locale "Entente et loisirs" éleva de hautes chavandes dont l'architecture travaillée s'inspirait de monuments célèbres.

Arc de triomphe (1992).

Arc de triomphe (1992). Tour Eiffel (1994).

Tour Eiffel (1994). Tour de Pise (1995).

Tour de Pise (1995). Tour d'horloge de Smyrne (1997).

Tour d'horloge de Smyrne (1997).- Marché de fer de Port-au-Prince (1999).

Tour chinoise (2001).

Tour chinoise (2001). Embrasement de la tour de Pise,

Embrasement de la tour de Pise, … de la tour Eiffel,

… de la tour Eiffel, … de l'arc de triomphe.

… de l'arc de triomphe.

Personnalités liées à la commune

- Famille de Bauffremont

- Liébaut III de Bauffremont

Héraldique, logotype et devise

|

Blasonnement :

Vairé d’or et de gueules.

Commentaires : Le blason repris par la commune n'est autre que celui de la Maison de Bauffremont, d’ancienne chevalerie. |

Pour approfondir

Bibliographie

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et fortifications de la France au Moyen Âge, Strasbourg, éditions Publitotal, 1978, reprint 1991, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Une vision d’ensemble de l’architecture castrale. Page 121 : Beaufremont

- Ch. Fontaine, architecte, Recueil de différents monuments du diocèse de Saint-Dié (Vosges), première partie : Portail de l'église de Pompierre, p. 5-6

- Calvaire historié du début du XVIe siècle, près des vestiges de l'ancien château-fort

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

- Cavité souterraine naturelle : LORAW0018207 Trou de la Deuille

- Jean-Charles Chapellier, Essai historique sur Beaufremont, son château et ses barons, Épinal, Imprimerie de veuve Gley, , 487 p.

- Sandrine Farnocchia, La seigneurie de Beaufremont au XVIIIe siècle, Nancy, Université de Nancy 2 (mémoire de maîtrise), , 155 p.

Articles connexes

- Communes des Vosges

- Chavande de la Saint-Jean

Liens externes

- Beaufremont sur le site de l'Institut géographique national

- (fr) Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Carte globale Lorraine CARMEN - DREAL Lorraine

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les personnes désignées par le duc Philippe le Bon pour collecter et écrire les coutumes de Bourgogne sont : Ferry de Cluny, docteur ès lois et en décrets, chanoine et official d'"Ostun" (Autun ?) et maître des requêtes de l'hôtel de Philippe le Bon, pour les coutumes du clergé ; Jean de Beffremont, chevalier, seigneur de Mirebeau, chambellan de Philippe le Bon, pour les coutumes des nobles ; et Jean George, licencié ès lois, maître des requêtes de l'hôtel de Philippe le Bon, pour "les bourgeois et habitants de nos bonnes villes".

Philippe le Bon nomme également trois autres personnes chargées de remplacer ces trois premiers si ceux-ci avaient quelque empêchement que ce soit ; ce sont Guillaume de Cercey, premier écuyer du dduc et bailli de Chalon ; Pierre Brandin, licencié ès lois et maître des requêtes de l'hôtel du duc ; et Pierre Baudot, licencié ès lois.

Enfin, Philippe le Bon nomme deux autres personnes en remplacement éventuel de deux des pré-cités. Ce sont : Geoffroi de Thoisi, chevalier féal, conseiller, chambellan et bailli d'Auxois, en remplacement de Guillaume de Cercey si besoin est ; et Jean de Vendenesse, licencié ès lois et doyen de Vergy, en remplacement de Ferry de Cluny si besoin est.

Le mot "remplacement" doit peut-être être compris dans le sens de suppléant et aide à la fois ; au sujet de ces "remplaçants", le mot "commissaire" est mentionné dans le même document : « Lesquels six nos Conseillers et Commissaires ainsi par nous ordonnés... » ; il ne s'agit donc pas tant de suppléer que d'assister les principaux désignés. Voir Bourdot 1724, p. 1170. - Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Beaufremont » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- Notes sur la démographie

Références

- « Fiche communale de Beaufremont », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Vittel - Contrexéville », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Chapellier 1860, p. 22.

- Chapellier 1860, p. 23.

- Chapellier 1860, p. 348-487.

- Chapellier 1860, p. 15-21.

- Chapellier 1860, p. 24-28.

- Farnocchia 1989.

- (en) Charles A. Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général : ou corps des coutumes générales et particulières de France et des provinces connues sous le nom des Gaules, vol. 2, Paris, Théodore le Gras, , 1244 p. (lire en ligne), p. 1170.

- Marcel Albiser, Le fil d'Ariane. La famille de Bauffremont, Mirecourt, , 20 p..

- Gembaux (archives de la famille Bauffremont), Copie du partage et division de la terre et baronnie de Boffromont, Nancy, .

- Chapellier 1860, p. 297-336.

- Dom Ambroise Pelletier, Nobiliaire ou armorial général de la Lorraine et du Barrois en forme de dictionnaire, Nancy, Thomas, père et fils, , 837 p., p. 427-429.

- E. Bégin, instituteur, Beaufremont, état d'une communauté rurale à la veille de la Révolution de 1789, Beaufremont, .

- Histoire du village de Lemmecourt

- Les comptes de la commune « Copie archivée » (version du 19 avril 2019 sur l'Internet Archive).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Croix de chemin », notice no PA00107092, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Vestiges du château », notice no PA00107091, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Château fort, Château », notice no IA00126964, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Trois coffres sous tumuli du "Bois-Saint-Charles" », notice no PA88000007, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Eglise paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul », notice no IA00126981, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Le colombier-chapelle de Beaufremont restauré

- Le soutien de la Fondation du patrimoine

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du Ministère de la Culture (France) (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la Région Lorraine

- Portail des communes de France

- Portail des Vosges

На других языках

[de] Beaufremont

Vorlage:Infobox Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata[en] Beaufremont

Beaufremont (French pronunciation: [bofʁəmɔ̃] (listen)) is a commune in the Vosges department in Grand Est in northeastern France.- [fr] Beaufremont

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии