world.wikisort.org - Deutschland

Langenberg ist ein Stadtbezirk Velberts im Kreis Mettmann. Langenberg hat gegenwärtig 15.610 Einwohner (Stand: 11. Februar 2021).

Langenberg Stadt Velbert | ||

|---|---|---|

| ||

| Höhe: | 149 m | |

| Fläche: | 19,79 km² | |

| Einwohner: | 15.610 (11. Feb. 2021)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 789 Einwohner/km² | |

| Eingemeindung: | 1. Januar 1975 | |

| Postleitzahl: | 42555 | |

| Vorwahl: | 02052 | |

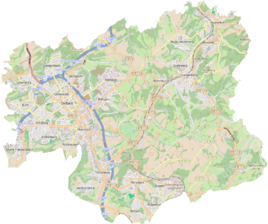

Lage von Langenberg in Velbert | ||

Geografie

Geografische Lage

Der Velberter Stadtteil liegt am Zusammenfluss des Hardenberger Baches, der von Süden aus Neviges kommt, und des Deilbaches, der aus südöstlicher Richtung kommt und weiter über Nierenhof und Essen-Kupferdreh in die Ruhr fließt. Der Deilbach bildete in früheren Zeiten in Langenberg die Grenze zwischen der preußischen Grafschaft Mark und dem Herzogtum Berg, heute Rheinland und Westfalen.

Ortsbild

Vom Zentrum Langenbergs gehen drei Täler aus. Im Nizzatal liegen die Sportanlagen des Ortes, das Gymnasium, die Windrather Talschule genannte freie, integrative Waldorfschule sowie das Nizzabad, ein beliebtes Hallenbad. Das Freibad wurde 2012 aus Kostengründen von der Stadt Velbert nicht wieder eröffnet, abgerissen und zu einer Liegewiese für das Hallenbad umgebaut.

Langenberg besitzt drei Kirchen. Die „Alte Kirche“ im Zentrum des Ortes, die evangelische Pfarrkirche, wurde 1726 im Stil bergischer Kirchen erbaut und hat eine geschnitzte Kanzel im Schalldeckel von 1731. Die 1899 erbaute katholische Kirche St. Michael aus rotem Backstein ist einige hundert Meter davon entfernt direkt am Deilbach gelegen.

Die „Neue Kirche“ wurde 1877 nach einem Entwurf von Julius Carl Raschdorff, dem Architekten des Berliner Doms, im neugotischen Stil erbaut. Seit Ende der 1970er-Jahre wird dieses unter Denkmalschutz stehende Gebäude nicht mehr als Gotteshaus genutzt und steht seit 2001 als „Eventkirche“ für Veranstaltungen zur Verfügung.

Das enge Zentrum Langenbergs wird seit 2002 durch den 486 Meter langen Tunnel Velbert-Langenberg, der unter dem Berg Eickeshagen hindurch den Ortskern umfährt, vom Durchgangsverkehr entlastet.

1998 wurde der Ortsteil Langenberg zur „Bücherstadt“ erklärt, in der einige Antiquariate mehr oder weniger alte Bücher anbieten.[2]

Geschichte

Der Name Langenberg wurde im Jahr 1220 als „Langenberge“ erstmals urkundlich erwähnt; es handelte sich dabei um einen Hof, der zur Herrschaft Hardenberg im heutigen Neviges gehörte. Im Jahr 1265 wurde der dortigen Kirche ein Pfarrverweser zugewiesen, woraus man bereits auf eine gewisse Bedeutung des Ortes schließen kann.

Das enge Tal und der schlechte Boden boten ungünstige Voraussetzungen für die Landwirtschaft, doch durch die Grenzlage am Deilbach entstand in Langenberg ein Übergangs- und Handelsplatz. Der Handel mit Waren aus Metall und Textilprodukten bildete die Grundlage für die Entwicklung des Ortes. Langenberger Händler vertrieben vor allem Leinen schon ab dem 14. Jahrhundert bis weit in andere deutsche Regionen, ins Rheinland und nach Mitteldeutschland hinein. Ende des 16. Jahrhunderts vollzog sich der Übertritt der Kirchengemeinde zum reformierten Glauben. Im 17. Jahrhundert waren Langenberger Kaufleute mit ihren Handelsunternehmen auf den Messen von Frankfurt, Leipzig und Hamburg vertreten. 1711 stiftete der in Lübeck zu großem Wohlstand gelangte gebürtige Langenberger Jürgen Dahlmann das Kapital zur Gründung einer Lateinschule, des heutigen Gymnasiums Langenberg.

Der Hardenberger Bach und der Deilbach wurden früh zur Energiegewinnung genutzt. Neben Schleifkotten und Kupferhämmern entstanden Öl-, Getreide- und Papiermühlen. Eine der größten Papierfabriken Deutschlands war in Langenberg ansässig. Zur Blüte des Ortes führte die seit dem 18. Jahrhundert im Verlagssystem betriebene Seidenindustrie, welche zahllose Hausweber in weitem Umkreis beschäftigte. Neben seidenen Stoffen und Tüchern wurden vor allem auch Bänder gewebt. Auch die Veredelung der Garne und Stoffe wurde durch ortsansässige Färbereien vorgenommen. Erst sehr spät, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts erfolgte der Bau mechanischer Webereien und damit der Übergang zur eigentlichen industriellen Produktion der Seide. Vor dem Ersten Weltkrieg zählte Langenberg zu den reichsten Orten Preußens, bezogen auf die Einwohnerzahl. Zahlreiche Villen, aber auch die reichen kirchlichen, sozialen und kulturellen Stiftungen wie das ab 1913 erbaute Bürgerhaus zeugen vom Wohlstand und dem bürgerschaftlichen Engagement der Unternehmerfamilien.

Seit Beginn des Steinkohlebergbaus an der Ruhr durchquerten Kohlentreiber mit ihren Lasttieren in großer Zahl den Ort, welche die Kohle in die gewerbereiche Wupperregion transportierten. Im Jahr 1828 wurde unter Beteiligung Langenberger Kaufleute die erste deutsche Eisenbahnaktiengesellschaft gegründet, die Prinz-Wilhelm-Eisenbahn-Gesellschaft. Das erste Teilstück zwischen Hinsbeck (Essen-Kupferdreh) und Nierenhof wurde 1831 feierlich eingeweiht, allerdings bis 1844 zunächst als Pferdebahn betrieben. Bis 1847 wurde die Bahnlinie von Steele (heute Essen-Steele) nach Vohwinkel (heute Wuppertal-Vohwinkel) über Langenberg und Neviges als Normalspurbahn im Dampfbetrieb ausgebaut. Die Eisenbahngesellschaft hatte ihren Sitz in Langenberg und betrieb dort auch ein Ausbesserungswerk. Wirtschaftlich war das Unternehmen ein Misserfolg und ging in der Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft auf.

Seit der Franzosenzeit gehörte Langenberg zur Bürgermeisterei Hardenberg im preußischen Regierungsbezirk Düsseldorf. Bezüglich der Vertretung in den Provinzialständen der Rheinprovinz war Langenberg dem Stand der Städte zugeordnet und nannte sich auch „Stadt“, bildete aber keine Stadt im verwaltungsrechtlichen Sinne.[3] Die Bürgermeisterei Hardenberg erhielt 1856 als Stadtgemeinde Langenberg mit Hardenberg die Rheinische Städteordnung. Nach langjährigen Bemühungen seiner Bürgerschaft erlangte Langenberg am 11. Februar 1859 die kommunale Trennung vom eher ländlich geprägten Umland und wurde zu einer eigenen Stadtbürgermeisterei außerhalb der Bürgermeisterei und Landgemeinde Hardenberg erhoben.[4] Bedingt durch die Lage Bergisch Langenbergs siedelten einige führende Unternehmen im Laufe des 19. Jahrhunderts auf die märkische Seite des Deilbaches (Märkisch Langenberg)[5] über, was zu einer Abwanderung der Steuerkraft führte. Nicht zuletzt deshalb wurde die westfälische Gemeinde Oberbonsfeld am 1. April 1881 eingemeindet.[6]

Die erste lokale Zeitung, der Zeitungs-Bote, erschien schon im Jahr 1849. Seit 1927 ist Langenberg Standort des 1926 erbauten Rundfunksenders Langenberg für Ultrakurzwelle, Fernsehen und bis 2015 auch für Mittelwelle.

Von 1912 bis 1946 betrieb die Westfälische Berggewerkschaftskasse (WBK) Bochum im Schulgarten der Vossnacker Schule eine Magnetische Warte.

In der Zeit der Weimarer Republik war Langenberg Ausgangspunkt einer politischen Affäre. Am 21. und 22. September 1929 hielten die Landesverbände Rheinland und Westfalen des rechtsgerichteten Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten in Langenberg und Umgebung ein als „Geländespiel“ tituliertes illegales Großmanöver ab, an dem etwa 3000 Stahlhelm-Mitglieder teilnahmen. Hieraus resultierte das sogenannte Langenberg-Verbot vom 9. Oktober 1929, welches durch den Preußischen Innenminister Albert Grzesinski verfügt wurde und die angeordnete Auflösung des westdeutschen Stahlhelm (Landesverbände Rheinland und Westfalen) umfasste. Daraus entwickelte sich ein handfester politischer Skandal, der über Monate kontrovers in der in- wie ausländischen Presse diskutiert wurde und sogar den Reichstag in Berlin beschäftigte. Am 16. Juli 1930 wurde das Verbot wieder aufgehoben.[7]

Im Zweiten Weltkrieg war Langenberg Lazarettstadt; dennoch fielen am Rande der Luftangriffe auf die größeren umliegenden Städte auch in Langenberg immer wieder einzelne Bomben. Dabei gab es auch zivile Opfer zu beklagen.[8]

Zwei alliierte Bomber stürzten im Zweiten Weltkrieg in Langenberg ab.[9][10]

Am 15. und 16. April 1945 beschoss amerikanische Artillerie die Stadt. Das Rathaus und einige weitere Gebäude erlitten beträchtlichen Schaden, 37 Bürger verloren ihr Leben. Am Abend dieses Tages war Langenberg von den Amerikanern besetzt und wurde ein Teil des Rhine Province Military District.

Am 13. Juni 1945 verließen die Amerikaner die Stadt, und am 17. Juli desselben Jahres erhielt Langenberg einen britischen Kommandanten mit einer Besatzungseinheit von 150 Mann. Mehrere alteingesessene Firmen wurden demontiert.

1966 wurde der Serienmörder Jürgen Bartsch verhaftet, der in Langenberg als Adoptivkind gelebt und seine vier Morde verübt hatte.

Bundesweite Bekanntheit in Fachkreisen erlangte Langenberg in den 1970er-Jahren durch die im Auftrag der Verwaltung geplante Flächensanierung, die vom Abriss des größten Teiles der historischen Bebauung ausging sowie eine optimierte Verkehrsführung und moderne Wohnverhältnisse zum Ziel hatte. Die Stadt kaufte alte Fachwerkhäuser systematisch auf, um sie abzureißen. Die Hänge um den Ortskern sollten mit Terrassenhäusern bebaut werden. In der Bürgerschaft formierte sich damals heftiger Widerstand.

Die Selbstständigkeit Langenbergs endete am 1. Januar 1975 mit der Gebietsreform Nordrhein-Westfalens. Mit dem „Düsseldorf-Gesetz“ vom 10. September 1974 wurden die bisherigen Städte Velbert, Langenberg und Neviges aufgelöst und mit weiteren Gebietsänderungen zu einer neuen Gemeinde unter dem Namen Velbert zusammengeschlossen.[11] Noch nicht abgebrochene Häuser wurden zu einem symbolischen Preis an Sanierungswillige wieder abgegeben. Für das vergleichsweise immer noch gut erhaltene Ortsbild wurde eine Gestaltungssatzung erlassen und der Ortskern als Denkmalbereich ausgewiesen.

Der ehemalige Segelflugplatz auf dem Wallmichrath

Auf den Wallmichrather Höhen befand sich von 1928 bis 1952 ein Segelfluggelände, welches in den 1930er-Jahren sowohl für die Stadt Langenberg als auch für den Segelflugsport von überregionaler Bedeutung war. 1928 begannen Segelflieger des „Luftfahrtvereins Ruhrtal“ aus Kupferdreh mit der Fliegerei auf dem Segelflugplatz Wallmichrath. Dort wurden zwei Fliegerheime mit Segelflugzeughallen errichtet und das Fluggelände infrastrukturell erschlossen. Fortan entwickelte sich der Wallmichrath zum beliebten Familienausflugsziel. Die Stadt Langenberg warb in den 1930er-Jahren mit dem Slogan „Seide – Sender – Segelflug“ für ihre Berühmtheiten und Vorzüge.

Im Jahr 1933 wurden die Luftsportvereine im Zuge der Gleichschaltung durch den Nationalsozialismus zusammengeführt und ab 1937 hatte das Nationalsozialistische Fliegerkorps (NSFK) die organisatorische Hoheit. Damit bekam die Segelflugausbildung einen vormilitärischen Charakter. Auf dem Wallmichrath wurde bis etwa 1944 aktiv geflogen, dann wurde der Flugbetrieb aufgrund der zunehmenden Kriegseinflüsse eingestellt.

Nach Aufhebung des Flugverbotes im Jahr 1951 begann man auch auf dem Wallmichrath erneut mit der Segelfliegerei. Da die Infrastruktur aber durch die Kriegseinwirkungen kaum noch vorhanden war und man von den Geländegegebenheiten her auf den nicht mehr zeitgemäßen Gummiseilstart angewiesen war, wurde der Flugbetrieb 1952 endgültig eingestellt.[12]

Politik

Wappen

Blasonierung: „Unter blauem Schildhaupt, darin ein silberner Dreiberg mit flachem Grund und tiefen Tälern, in Silber aus einem blauen Dreiberg wachsend ein symmetrischer Eichenbaum mit zwei Seitenästen, acht Blättern und fünf Eicheln.“

Wappenerklärung: Oben sind symbolisch die drei Berge der Orte (Eickeshagen, Frohnberg und Hordtberg) mit den Tälern der beiden Flüsse dargestellt. Bereits als die Gemeinde evangelisch-reformiert wurde, nahm sie ein Siegel an, das eine Eiche als Symbol für den Eickeshagener Berg zeigte, auf dem die erste Kirche gebaut wurde. Diese Eiche ziert den mittleren Teil des Wappens. Die Farbgebung beruht auf dem Wappen der Grafen von Berg.

Das Wappen wurde der damaligen Stadt Langenberg erst im Jahr 1929 von dem zuständigen Heroldsamt gewährt.

Nach der Eingemeindung nach Velbert 1975 wurde ein neues Stadtwappen für Velbert angenommen, welches Bestandteile der alten Wappen der drei ehemaligen Städte Velbert, Langenberg und Neviges aufgreift, darin vertritt ein Eichenblatt Langenberg.

Verkehr

Öffentlicher Nahverkehr

Langenberg ist durch die S-Bahn-Linie S 9, welche auf der historischen Prinz-Wilhelm-Eisenbahn (Bahnstrecke Wuppertal-Vohwinkel–Essen-Überruhr) fährt, mit Essen (weiter über Bottrop bis Haltern) im Norden und Wuppertal im Süden verbunden. Im Dezember 2019 kam der Wupper-Lippe-Express nach Wesel bzw. Wuppertal hinzu, der montags bis freitags im Stundentakt fährt, gleichzeitig wurde der S-Bahnverkehr verringert. Die Strecke ist 2003 komplett zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert worden, nachdem hier zuvor Diesellokomotiven verkehrten. Der Bahnhof Velbert-Langenberg befindet sich im Ortskern. Die planmäßige Fahrzeit beträgt 18 Minuten (RE 49) bzw. 22 Minuten (S 9) bis Essen Hauptbahnhof und 20 Minuten (RE 49) bzw. 26 Minuten (S 9) zum Hauptbahnhof Wuppertal. Außerdem fahren Buslinien in das Stadtzentrum von Velbert, zum Ortsteil Neviges sowie nach Wuppertal und Hattingen. Auf allen Linien gilt der Tarif des VRR und verbundraumübergreifend der NRW-Tarif.

Straßenverkehr

An der A 44 befindet sich die Anschlussstelle Langenberg. Sie verbindet Langenberg mit Essen und Heiligenhaus und geplant ab 2018[13] auch mit der Landeshauptstadt Düsseldorf, deren Flughafen sowie Krefeld und Mönchengladbach. Die Autobahn ist allerdings im Jahr 2022 immer noch nicht fertiggestellt, sondern nur ein Teilstück bis nach Heiligenhaus.[14] Die A 535 verknüpft die A 44 (Dreieck Velbert-Nord) mit der A 46 (Sonnborner Kreuz) in Wuppertal. Von Langenberg ist die A 535 auch über die Anschlussstelle Tönisheide erreichbar.

Sehenswürdigkeiten

Gebäude, Kirchen und Parks

- Historischer Stadtkern um die Alte Kirche mit Fachwerkhäusern aus dem 16. bis 18. Jahrhundert: Langenberg nimmt an dem Förderprogramm des Landes Historische Stadtkerne in Nordrhein-Westfalen teil. Um den Altstadtkern hat sich ein Kranz von Fabrikantenvillen, meist in großen Gärten, erhalten. Für den Entwurf wurden namhafte Architekten von auswärts zugezogen. Die ortsbildprägenden Villen mit ihren Gärten wurden vom Geltungsbereich des „historischen Stadtkernes“ ausgeklammert.

- Alte Kirche, Hallenkirche für die reformierte Gemeinde im Stil des bergischen Barock, neu erbaut 1725 nach Plänen des Baumeisters Johann Michael Moser aus Unna unter Einbeziehung des gotischen Chorabschlusses aus dem 15. Jahrhundert. Die reich geschnitzte Kanzel mit Schalldeckel ist ein Werk des Schreiners Arnold Wilhelm Beckmann und repräsentiert die Stellung des Wortes in der reformierten Kirche an Stelle eines Hochaltars. Der Turm mit der charakteristischen Zwiebelhaube wurde 1751 vollendet.

- Katholische Kirche Sankt Michael, 1899–1900 aus rotem Backstein in neugotischem Stil an Stelle eines ersten Vorgängerbaus aus dem Jahr 1725 errichtet, Architekt war Prälat Joseph Prill aus Essen.[15]

- Neue Kirche – sie ist heute eine „Eventkirche“ –, 1877 nach Plänen von Julius Carl Raschdorff anlässlich der Vereinigung der lutherischen und der reformierten Kirchengemeinden erbaut, ist ein neoromanischer Sandsteinbau. 1899 wurde der Innenraum durch das Elberfelder Büro Cornehls und Fritsche aus Elberfeld nach Entwürfen von Johannes Otzen aus Berlin umgestaltet. Nach 1979 wurde die kirchliche Nutzung aufgegeben und es gab Bestrebungen zum Abbruch; sie wurde 2001 nach umfassender Renovierung und Umgestaltung als Veranstaltungsraum umgewidmet.

- Stiller Park, ein ehemaliger Friedhof der reformierten Gemeinde mit zahlreichen historischen Grabsteinen, im Jahr 1808 angelegt als Ersatz für den Begräbnisplatz rund um die alte Kirche. Die Leichenhalle wurde 1887 nach Plänen von Carl Schellen erbaut.

- Neuer Evangelischer Friedhof mit Friedhofskapelle, von 1905, er ist eine Stiftung von Adalbert und Sophie Colsman an die Kirchengemeinde. Die Friedhofskapelle ist in neoromanischem Stil erbaut, es gibt ein Kriegerdenkmal für die Gefallenen von 1914 bis 1918 und das Ehrengrab für die Stifter von Architekt Arno Eugen Fritsche aus Elberfeld. Der Friedhof als „Reformfriedhof“ wurde landschaftlich gestaltet von Gartenarchitekt Reinhold Hoemann aus Düsseldorf, unter Mitarbeit von Erwin Barth. Eine Kriegsgräberstätte für die Toten des Zweiten Weltkrieges findet sich dort.

- Ehemaliges Rathaus in der Hauptstraße 94, erbaut 1870 von Baumeister Wilhelm Bovensiepen aus Kupferdreh unter Bürgermeister Frowein; es ist ein Backsteinbau im Rundbogenstil.

- Ehemaliges Amtsgericht in der Hauptstraße 112, erbaut 1878 von Architekt Julius Carl Raschdorff aus Köln, es ist ein Backsteinbau mit Elementen der Neorenaissance.

- Bürgerhaus, eine Schenkung von Adalbert und Sophie Colsman an die Stadt Langenberg, erbaut in den Jahren 1913–1917, Architekt war Arno Eugen Fritsche. Der Große Saal ist mit einer Konzertorgel ausgestattet, der kleine Saal ist das Bergische Zimmer. Es gab ehemals eine Sporthalle im Untergeschoss.

- Vereinigte Gesellschaft in der Hauptstraße 84, es ist das Gesellschaftshaus der 1798 gegründeten gleichnamigen Vereinigung, das Vorderhaus weist Neorenaissanceformen auf, wurde 1895 erbaut, Architekten waren Plange und Hagenberg. Der dahinterliegende Festsaal ist älter, er wurde 1873 nach Plänen von Wilhelm Bovensiepen errichtet.[16]

- Städtische Badeanstalt in der Vogteier Straße 28, erbaut 1897 mit Mitteln aus der Bürgerschaft, ist heute ein Jugendzentrum.

- Ehemalige Reichsbankfiliale in der Kamperstraße, erbaut im Jahr 1908; die Planung erfolgte durch Reichsbankbaudirektor Julius Habicht aus Berlin. Sie ist ein qualitätvoller Bau mit Einflüssen des Neubergischen Stils.

- Bismarckturm auf dem Hordtberg, erbaut 1905/1906 nach Plänen von Arno Eugen Fritsche.

- Rundfunksender Langenberg: Zwei geerdete Sendemasten, unter anderem ausgerüstet mit Reusenantennen für Mittelwelle, 303,7 Meter und 170 Meter hoch. Sie dienen als Sendeantennen für Rundfunk im UKW-Bereich sowie zur Verbreitung von Fernsehprogrammen; bis 2015 wurde auch Mittelwellenrundfunk gesendet.

Villen

Auswahl in zeitlicher Reihenfolge der Entstehung:

1801 bis 1850

- Im Quellental, Hauptstraße 124, eine klassizistische Villa mit zwei Seitenflügeln, erbaut 1820–1821 von dem vielseitig begabten Seidenfabrikanten und Färber Adolf Köttgen dem Älteren nach eigenen Entwürfen. Die Villa war das Elternhaus des Malers Gustav Adolf Köttgen. Abgebrochen nach Aufhebung des Denkmalschutzes im Jahr 2012; nur die Säulen des Eingangsvorbaus blieben erhalten.

- Kleiner Rosenberg, Hauptstraße 101, erbaut 1824 für Seidenfabrikant Peter Dietrich Conze, eine klassizistische Villa mit zwei Seitenpavillons, der Mittelbau wurde im Jahr 1900 um ein Geschoss erhöht.

- Haus Neuborn, Hauptstraße 29, erbaut 1841–1842 für Eduard Colsman, der Baumeister war Christian Heyden aus Barmen. Der Gartenplan stammt von Maximilian Weyhe aus dem Jahr 1842, ebenso der „Berggarten“ von 1846; der Garten wurde später durch Rosarius verändert.

- In der Au, Hauptstraße 8, erbaut 1847–1849 für Johann Wilhelm Colsman den Jüngeren; der Baumeister war Anton Schnitzler aus Düsseldorf; im Jahr 1887 erfolgten Umbauten für Adalbert und Sophie Colsman durch Baumeister Carl Schellen aus Köln. Im ummauerten Garten ist ein verschiefertes Gartenhaus des bergischen Rokoko und ein hölzernes Teehaus des Klassizismus von Vorgängergärten erhalten. Ein einzigartiges Palmenhaus mit Grotte von Baumeister Carl Schellen ist inzwischen stark verfallen. Die Gartenanlage wurde nach 2002 stark verändert und ist heute teilweise ein Parkplatz.

- Talhof, Hauptstraße 33, ein spätklassizistischer Walmdachbau, erbaut 1850 für Gottfried Feldhoff, Baumeister unbekannt, vielleicht Anton Schnitzler. Umbauten und Erweiterung erfolgten 1912 durch Architekt Heinrich Plange aus Elberfeld. Der ehemals über den Deilbach reichende weitläufige Park ist heute zerstückelt von Joseph Clemens Weyhe.

1851 bis 1900

- In Erker, Hauptstraße 23, ist ein roter Backsteinbau, erbaut 1860 durch Baumeister Wilhelm Bovensiepen aus Kupferdreh für Friedrich Colsman. Das barocke Gartenhaus wurde 2002 abgebrochen.

- Villa Feldhoff, Pannerstraße 6, ein gelber Backsteinbau, im Jahr 1866 für Ernst Feldhoff erbaut durch Baumeister Wilhelm Bovensiepen.

- Weißes Haus, Hauptstraße 19, eine spätklassizistische Villa, erbaut 1865 für Wilhelm Colsman-Bredt, der Architekt war Friedrich Hitzig aus Berlin. Im Jahr 1903 erfolgten Umbauten durch Arno Eugen Fritsche. Der ehemals vorhandene große Garten ist heute bebaut.

- Großer Rosenberg, Hauptstraße 103, ist eine Villa im Stil der Neorenaissance, erbaut 1874 für Gottfried Conze, Architekt war Julius Carl Raschdorff.

- Im Sonnenschein, Hauptstraße, eine Villa im Landhausstil, erbaut 1878 durch Architekt Julius Carl Raschdorff für Hermann Colsman. Die Villa ist das Elternhaus der Kunstsammlerin Gertrud Osthaus geborene Colsman.

- Rotes Haus, Hauptstraße 29, ist eine Villa im Neorenaissancestil, erbaut 1884 bis 1885 durch Architekt Hermann Otto Pflaume aus Köln für Andreas Colsman. Die Vorentwürfe stammen von Wilhelm Böckmann und Hermann Ende aus Berlin sowie Julius Carl Raschdorff.

- Villa Hecking, Klippe 4, eine Villa im Landhausstil, für Julius Hecking erbaut 1897 durch Architekt Walter Solbach aus Elberfeld.

- Villa Conze, Klippe 6, eine Villa im Landhausstil, erbaut 1899 für Gottfried Conze junior, Architekt war Heinrich Plange.

- Im Duhr, Donnerstraße 39, ist eine Villa im Landhausstil, erbaut 1900 von Architekt Arno Eugen Fritsche für Paul Colsman. Es existiert ein großer parkartiger Garten von Gartenarchitekt Rosarius aus Köln.

- Villa Grüneck, Gröndelle 8, ist eine Turmvilla im Stil deutscher Renaissance, erbaut 1900 bis 1904 durch Architekt Walter Solbach aus Elberfeld für Otto Münker.

1901 bis 1950

- Villa Berghaus, Brinker Weg 1, eine Villa im Landhausstil, im Jahr 1901 erbaut durch Architekt Rudolf Schnell aus Barmen.

- Haus Landfried, Donnerstraße 26, ist eine Villa im Landhausstil, erbaut 1902 für Peter Lucas Colsman, Architekt war Heinrich Plange, den Garten gestaltete Gartenarchitekt Rosarius aus Köln.

- Hohenfriedberg, Hordtstraße 4–8, ist ein Landhaus, im Jahr 1905 von Architekt Arno Eugen Fritsche für Ernst Feldhoff erbaut.

- Haus Wewersbusch, Wewersbusch 15, ein Landhaus im neubergischen Stil, erbaut 1905 durch Architekt Hugo Groothoff aus Hamburg für Walther Hoddick. 2012 gründete Bernd Kesseler dort eine Privatschule mit Internat.

- Landhaus Markmann, Obere Heeg 11, erbaut 1912 bis 1913 von Architekt Eduard Lyonel Wehner aus Düsseldorf, es ist eine Villa im neubergischen Stil mit parkartigem Garten und Gartenhaus.

- Villa Heinrich Colsman, Hordtstraße 2, erbaut 1913 in einem modernen Landhausstil durch Architekt Carl Kuebart aus Barmen.

Veranstaltungen

Der „Langenberger Kerzenzauber“ ist ein Fest, das in der oberen Hauptstraße, am Bürgerhaus, am Kreiersiepen, am Froweinplatz und wechselnd in den Gassen der restlichen Altstadt veranstaltet wird. Es werden Kerzen und offene Feuer aufgestellt sowie musikalische Aufführungen angeboten. Der Abend wird von den Langerberger Einzelhändlern organisiert und fand am 5. Oktober 2012 zum zehnten Mal statt.

Persönlichkeiten

- Friedrich Andriessen (1802–1869), Geometer, Eisenbahningenieur und Landschaftsmaler

- Hugo Andriessen (1843–1908), Apotheker und deutschamerikanischer Lyriker

- Heinrich Wilhelm Bachmann d. Ä. (1707–1753), Seidenfabrikant und Mäzen

- Jürgen Bartsch (1946–1976), Serienmörder, lebte und wirkte in Langenberg

- Wilhelm Bitter (1893–1974), Psychotherapeut

- Robert Bertin (1849–1933), Lehrer und Schriftsteller

- Siegfried von Ciriacy-Wantrup (1906–1980), Agrarwissenschaftler, Hochschullehrer

- Max Cohen (1876–1963), Journalist und Politiker

- Adalbert Colsman (1839–1917), Unternehmer

- Adalbert Colsman (1886–1978), Unternehmer und Kunstmäzen

- Hans Colsman (1896–1977), Unternehmer

- Peter Lucas Colsman (1734–1808), Seidenfabrikant

- Rolf Colsman (1931–2010), Unternehmer

- Peter Conze (1860–1939), Reichskommissar

- Wilhelm Eich (1889–1966), Wirtschaftswissenschaftler und Politiker

- Gerhard Wilhelm von Eicken (1761–1809), Arzt, Schriftsteller und Komponist

- Karl Klingemann (1859–1946), evangelischer Theologe

- Johann Adolph Koettgen (1777–1838), Seidenfabrikant und Schriftsteller

- Gustav Adolf Koettgen (1805–1882), Maler und Mitglied des Kommunistischen Korrespondenz-Komitees

- Emil Wilhelm Krummacher (1798–1886), reformierter Theologe

- Friedrich Albert Lange (1828–1875), Philosoph

- Johann Peter Lange (1802–1884), reformierter Theologe

- Roswitha Lüder (* 1935), Malerin

- Friedrich Meumann (1869 – nach 1920), Maler, Grafiker und Kunstlehrer

- Peter Nocke (* 1955), deutscher Schwimmer und Olympia-Sieger

- Otto Ohl (1886–1973), Evangelischer Pfarrer und Geschäftsführer der Inneren Mission im Rheinland

- Carl Friedrich Ophüls (1895–1970), Diplomat und Hochschullehrer

- Gertrud Osthaus geb. Colsman (1880–1975), Kunstsammlerin, Ehefrau von Karl Ernst Osthaus

- Johann Hinrich Platzmann (1715–1791), Kaufmann in Lübeck

- Wilhelm Polligkeit (1876–1960), Jurist und Sozialreformer

- Wolf Ritz (1920–2008), Bildhauer und Porträtmaler

- Johannes Schroers (1885–1960), Politiker (DVP, NSDAP, FDP), Polizeioffizier und 1945 Regierender Bürgermeister in Bremen

- Walther Stein (1864–1920), Historiker und Hochschullehrer

- Walter Tesche (1797–1848), Schriftsteller

- Johannes Thyssen (1892–1968), Philosoph

- Johann Wilhelm Überfeld (1659–1731), Kaufmann und Pietist, Herausgeber der Werke Jakob Böhmes und Johann Georg Gichtels

- Heinrich Joseph Vogels (1880–1972), katholischer Theologe, Neutestamentler

- Raymund Weber (* 1939), Diozösanreferent und Liedtextdichter

- Klaus Ulrich Werner (* 1956), Germanist und Bibliothekar

- Isa Jahnke (* 1971), Soziologin

Literatur

- Peter Andreas, Volkmar Wittmütz: Langenberger Spurenlese – Portraits aus drei Jahrhunderten 1638–1895. Velbert 2010, ISBN 978-3-9813898-0-7.

- Arbeitskreis Alt-Langenberg (Hrsg.): Alt-Langenberg. Vertellkes – Geschichten – Erlebtes. (Jahr unbekannt).

- Friedrich Wilhelm Bartsch: Chronologisch-statistische Darstellung der früheren Herrschaft Hardenberg, jetzigen Stadt Langenberg und Gemeinde Hardenberg bis Ende des Jahres 1861. Langenberg 1863.

- Fritz Becker und Karlheinz Hottes: Langenberg im bergisch-märkischen Grenzsaum – Strukturen, Grenzen, Entwicklungen. Bochum 1972.

- Ludwig Bender: Geschichte der vormaligen Herrschaft Hardenberg im Bergischen von der Urzeit bis zu ihrer Aufhebung. Langenberg 1879. (digitale Version, Uni Düsseldorf)

- Bergischer Geschichtsverein (Hrsg.): Velbert – Geschichte dreier Städte. Bachem Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-7616-1843-1.

- Otto Bürger: Beiträge zur Heimatgeschichte von Langenberg. Velbert 1989.

- Otto Bürger: Leinen, Bänder und Seide aus Langenberg/Rhld. – Hausweber-Händler-Fabrikanten. Arbeitskreis Alt-Langenberg, Velbert 1997.

- Bürgerverein Langenberg e. V. (Hrsg.): Langenberg früher und heute. Band 1, G. Tosch Verlag, Essen 1980, ISBN 3-922507-12-3; Band 2: ISBN 3-922507-16-6; Band 3: ISBN 3-922507-17-4.

- Julius von Felbert (Hrsg.): Villen in Langenberg. Scala Verlag, Velbert 2012, ISBN 978-3-9813898-5-2.

- Hermann Giersiepen: Langenberg. In: Weltplätze des Handels und der Industrie. 8. Jahrgang, Band 50, Berlin 1927.

- Rose Goldmann: Chronik des Bürgervereins Langenberg. Velbert-Langenberg, 2017.

- Helmut Grau, Marcel Lesaar, Jürgen Lohbeck, Sven Polkläser: Abgestürzt – Die Geschichte von fünf im 2. Weltkrieg in Langenberg, Neviges, Mettmann und Wuppertal abgestürzten Halifax-Bombern und deren Besatzungen. Scala Verlag, Velbert 2014, ISBN 978-3-9816362-2-2. (Kurzfassung)

- Helmut Grau, Josef Johannes Niedworok, Sven Polkläser: Vossnacker Schulchronik – Zwei Silbergroschen für einen Schüler – 150 Lokalgeschichte und Blick in die Welt im Spiegel der Vossnacker Volksschulchronik. Scala Verlag, Velbert 2015, ISBN 978-3-9816362-3-9.

- Carola Groppe: Der Geist des Unternehmertums – Eine Bildungs- und Sozialgeschichte. Die Seidenfabrikantenfamilie Colsman 1649–1848. Böhlau Verlag, Köln/ Weimar/ Wien 2004, ISBN 3-412-11004-3.

- Siegfried Kley: Die Kirchspiele Windrath und Langenberg und das Dorf in Mittelalter und Neuzeit. Scala Verlag, Velbert 2012.

- Rainer Köster: Langenberg im 3. Reich – Widerstand und Verfolgung in Langenberg 1933–1945. Selbstverlag 1989 / 2010

- Jürgen Lohbeck: Der Krieg vor unserer Haustür – Ereignisse, Erlebnisse, Schicksale im Zweiten Weltkrieg in Velbert, Langenberg und Umgebung. Scala Verlag, Velbert 2013, ISBN 978-3-9813898-9-0. (Kurzfassung)

- Jürgen Lohbeck: Seide – Sender – Segelflug. Der Segelflugplatz auf dem Wallmichrath in Langenberg/Rheinland 1928–1952. Scala Verlag, Velbert 2014, ISBN 978-3-9816362-1-5. (Kurzfassung)

- Jürgen Lohbeck: Der Langenberger Sender 1926 bis heute – Die 90-jährige Geschichte des Wahrzeichens einer Region im Kontext mit der Rundfunkhistorie in Deutschland. Scala Verlag, Velbert 2016, ISBN 978-3-9816362-7-7. (Kurzfassung)

- Jürgen Lohbeck: Velbert, Langenberg und Neviges im Luftkrieg 1939–1945. Scala Verlag, Velbert 2018, ISBN 978-3-9819265-2-1 (Kurzfassung)

- Jürgen Lohbeck: Luftkrieg in Deutschland – Historischer Kurzkontext zu Velbert, Langenberg und Neviges im Luftkrieg 1939–1945. Selbstverlag, Velbert 2020, ISBN 978-3-00-065566-1 (Kurzfassung)

- Jürgen Lohbeck: Der Vereins-Lazarettzug Y3 Langenberg / Rheinland und seine Rolle im Ersten Weltkrieg. Scala Verlag, Velbert 2020, ISBN 978-3-9819265-6-9 (Kurzfassung)

- Wilhelm Ophüls: Alt-Langenberg. Langenberg Rhld 1936.

- Frank Overhoff: Krieg macht Schule – Die Gedenktafel des Langenberger Realgymnasiums für die im Ersten Weltkrieg umgekommenen Lehrer und Schüler der Schule. Scala Verlag 2017

- Siegfried Quandt: Sozialgeschichte der Stadt Langenberg und der Landgemeinde Hardenberg unter besonderer Berücksichtigung der Periode 1850 bis 1914. Neustadt an der Aisch 1971.

- Vitalij Sjomin: Zum Unterschied ein Zeichen. Bertelsmann Verlag, 1978, ISBN 3-570-02006-1. Sjomin beschreibt in seinem Buch auf den Seiten 251–400 eingehend seine Erlebnisse als junger Zwangsarbeiter 1944–1945 im Lager an der Heeger Brücke und in Langenberger Betrieben.

Weblinks

- Informationsportal für Langenberg und Umgebung

- Bürgerverein Langenberg

- Bücherstadt Langenberg

- Fotos von Langenberg auf der Velberter Webseite

- Langenberger Kulturlexikon über Antiquariatsseite

- Langenberg Velberts Kulturstadtteil – Internetauftritt der LWV

Einzelnachweise

- Stadtinfo – Daten & Fakten. Auf Velbert.de, abgerufen am 11. Februar 2021

- Kultur-Freizeit In: velbert.de.

- Siegfried Quandt: Sozialgeschichte der Stadt Langenberg und der Landgemeinde Hardenberg-Neviges. In: Bergischer Geschichtsverein (Hrsg.): Bergische Forschungen. Band IX. Ph. C. W. Schmidt, Neustadt an der Aisch 1971.

- Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf. 1859, S. 231.

- Eintragungen der beiden Namen auf einer Karte von 1862; digitalisiert von dilibri Rheinland-Pfalz

- Stephanie Reekers: Die Gebietsentwicklung der Kreise und Gemeinden Westfalens 1817–1967. Aschendorff, Münster (Westfalen) 1977, ISBN 3-402-05875-8. Es handelte sich hierbei um die erste Eingemeindung einer westfälischen Gemeinde über die Provinzgrenze hinweg in eine Gemeinde der Rheinprovinz.

- Jürgen Lohbeck: Das Langenberg-Verbot des Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten vom 9. Oktober 1929 – Langenberg als Ausgangspunkt einer (fast) vergessenen Affäre in der Weimarer Republik. In: Historische Beiträge des Bergischen Geschichtsvereins Abteilung Velbert-Hardenberg. Heft 27, Hrsg.: Bergischer Geschichtsverein Abteilung Velbert-Hardenberg e. V. in Verbindung mit der Stadt Velbert, Dezember 2016, ISBN 978-3-926133-73-1.

- Jürgen Lohbeck: Der Krieg vor unserer Haustür. Scala Verlag, Velbert 2013, S. 82–99.

- Jürgen Lohbeck: Der Krieg vor unserer Haustür. Scala Verlag, Velbert 2013, Kapitel 8.

- Helmut Grau, Marcel Lesaar, Jürgen Lohbeck, Sven Polkläser: Abgestürzt – Die Geschichte von fünf im 2. Weltkrieg in Langenberg, Neviges, Mettmann und Wuppertal abgestürzten Halifax-Bombern und deren Besatzungen. Scala Verlag, Velbert 2014, Kapitel 1 und 2.

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 293.

- Jürgen Lohbeck: Seide – Sender – Segelflug. Scala Verlag, Velbert 2014, mit umfassender Darstellung des Themas.

- A44-Lückenschluss zwischen Ratingen-Ost und Velbert. auf: strassen.nrw.de

- Google Maps. Abgerufen am 24. Februar 2022 (de-US).

- Joseph Prill: Die neue Pfarrkirche in Langenberg. In: Zeitschrift für christliche Kunst. Nr. 1, 1904, Sp. 1–12, online auf archive.org, abgerufen am 10. Januar 2017.

- Website der Vereinigten Gesellschaft zu Langenberg (Rheinland).

На других языках

- [de] Langenberg (Rheinland)

[en] Langenberg (Rhineland)

Langenberg (German pronunciation: [ˈlaŋənˌbɛʁk] (listen)) is a borough (Stadtbezirk) of Velbert, a town in North Rhine-Westphalia, Germany. Its population is 15,717 (2021).[1] Located in this district is the famous Sender Langenberg transmission site, which transmits MW, FM, and TV broadcasting signals.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии