world.wikisort.org - France

Tourreilles Écouter est une commune française, située dans l'ouest du département de l'Aude en région Occitanie.

Cet article concerne la commune de l’Aude. Pour la commune de la Haute-Garonne, voir Les Tourreilles.

| Tourreilles | |

Vue panoramique des hauteurs de Saint-Pierre. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Aude |

| Arrondissement | Limoux |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Limouxin |

| Maire Mandat |

Marie-Christine Palomino 2020-2026 |

| Code postal | 11300 |

| Code commune | 11394 |

| Démographie | |

| Gentilé | Tourreillois |

| Population municipale |

131 hab. (2019 |

| Densité | 21 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 01′ 23″ nord, 2° 10′ 16″ est |

| Altitude | 350 m Min. 252 m Max. 597 m |

| Superficie | 6,29 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Limoux (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de la Région-Limouxine |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| modifier |

|

Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du Razès, un pays historiquement très étendu, qui ne se résume aujourd'hui qu'aux collines de la Malepère et au bas Razès au centre et au sud, limité par le pays de Sault. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le ruisseau des Langagnous et par un autre cours d'eau.

Tourreilles est une commune rurale qui compte 131 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 317 habitants en 1841. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Limoux. Ses habitants sont appelés les Tourreillois ou Tourreilloises.

Géographie

Localisation

La commune de Tourreilles est située dans l'aire urbaine de Limoux et la région du Razès. Le terroir du village n'est pas très vaste, 630 ha environ, dont beaucoup ne sont pas cultivables.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La commune de Tourreilles est située dans une vallée qui descend d'ouest en est, entre deux lignes de collines, Saint-Pierre le Clair au sud, culminant à près de 600 m, et les Costes au nord, élevées de 360 m. Une colline boisée, aux contours mous, se dresse au milieu du territoire et dessine un col avec les contreforts de Saint-Pierre. C'est là, face à l'est pour être à l'abri du vent de Cers, qu'a été construit le village.

Exposées plein sud, les Costes sont sèches, faites de terres maigres et de rocs, colorées d'ocres, de roses et de gris-bleu, revêtues d'une végétation méditerranéenne clairsemée, piquetées de pins et couronnées de chênes verts. Les versants de Saint-Pierre, dominés par une falaise, sont quelque peu abrités du soleil, plus humides et verdoyants, couverts de landes où poussent thym, lavande et romarin, densément boisés ici et là de chênes, d'yeuses, de pins, enfouis ailleurs sous une profusion de genêts et de genévriers. De grands champs s'étalent sur les replats. Plus bas et dans la vallée, les terres sont favorables à la viticulture, spécialement pour la production de la blanquette de limoux. Le relief y est animé, avec collines et monticules, barres rocheuses et corniches, ressauts et talus, plats et coteaux, dans un apparent désordre compensé par la géométrie des vignes.

La commune est classée en zone de sismicité 2, correspondant à une sismicité faible[2].

Hydrographie

La commune est dans la région hydrographique « Côtiers méditerranéens »[3], au sein du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse[4]. Elle est drainée par le ruisseau des Langagnous et le ruisseau de Las Fournes, qui constituent un réseau hydrographique de 4 km de longueur totale[5],[Carte 1].

Le ruisseau des Langagnous, d'une longueur totale de 12 km, prend sa source dans la commune de Castelreng et s'écoule du sud-ouest vers le nord-est. Il traverse la commune et se jette dans l'Aude à Limoux, après avoir traversé 5 communes[6].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[7]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer[8].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[7].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Limoux », sur la commune de Limoux, mise en service en 1945[12] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[13],[Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13,2 °C et la hauteur de précipitations de 647,7 mm pour la période 1981-2010[14]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Carcassonne », sur la commune de Carcassonne, mise en service en 1948 et à 26 km[15], la température moyenne annuelle évolue de 13,7 °C pour la période 1971-2000[16], à 14,1 °C pour 1981-2010[17], puis à 14,5 °C pour 1991-2020[18].

Milieux naturels et biodiversité

Aucun espace naturel présentant un intérêt patrimonial n'est recensé sur la commune dans l'inventaire national du patrimoine naturel[19],[20],[21].

Urbanisme

Typologie

Tourreilles est une commune rurale[Note 4],[22]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[I 1],[23].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Limoux, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 39 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 2],[I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (66,2 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (70,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (45,7 %), forêts (17,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (16,1 %), zones agricoles hétérogènes (15,9 %), prairies (4,6 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Tourreilles est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), feux de forêts et séisme (sismicité faible)[25]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[26].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (75,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 92 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 92 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 94 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27],[Carte 3].

Toponymie

Histoire

Le village est cité pour la première fois en 1048 sous le nom de Torrelae (petites tours). Ses origines ne sont pas connues, mais à Magrie, distant de 3 km, les hommes ont laissé des traces dès le Néolithique et l'existence d'un domaine gallo-romain appartenant au dénommé Macrius est attestée au Ier siècle apr. J.-C., époque florissante de la Gaule narbonnaise.

Après le départ des Arabes de Narbonne en 759, les Carolingiens octroyérent de vastes territoires à défricher tant à l'église séculière qu'aux abbayes. C'est probablement dans ces circonstances que le village a été fondé au IXe ou au Xe siècle. Ainsi, Tourreilles a toujours fait partie de l'archidiocèse de Narbonne, même lorsqu'en 1318 le Pape créa le diocèse d'Alet. La frontière passait au sud du village, suivant la ligne de crête de Saint-Pierre le Clair : Tourreilles, Magrie, Limoux demeurèrent sous obédience narbonnaise, alors que Roquetaillade et Bouriège relevaient d'Alet. L'hôpital Saint-Jean de Jérusalem, implanté à Magrie depuis que les comtes de Béziers et Carcassonne lui avaient cédé des terres en 1134, acquit diverses tenures à Tourreilles en 1156, auprès de Pierre de Campagne, en 1261, auprès de Ramon d'Alban, puis en 1279, 1287, 1334.. La plupart de ces propriétés, comme Cassanholum (domaine de Cassignoles), furent baillées à cens.

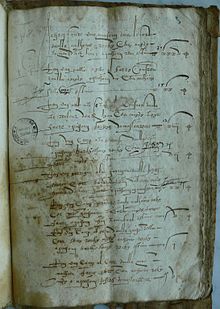

Le premier document exhaustif ayant trait à Tourreilles est le compoix de 1596, c'est-à-dire la matrice cadastrale permettant d'établir la taille réelle à laquelle serait assujetti chaque propriétaire. Tous les biens immobiliers y sont répertoriés, décrits, évalués. Leur valeur totale est l'allivrement, qui s'élève à 202 livres dont 30 relèvent de propriétaires inconnus car quelques pages manquent. Les 172 livres restantes sont réparties entre 41 résidents, 9 successions (biens non encore répartis entre héritiers) et 23 petits propriétaires domiciliés ailleurs. Parmi les 41 résidents, on recense 9 gros propriétaires (10 à 17 livres), 9 moyens (3 à 9 livres) et 23 petits (moins de 3 livres). Les terres de qualité moyenne, éloignées du village, valent 8 sols/ha, les meilleurs champs 1 livre/ha et les vignes jusqu'à une livre et demie l'hectare. La vigne couvre moins du tiers de la superficie. Les pages déchirées concernent en fait un très gros propriétaire, Monsieur de Tourreilhes, et peut-être le Recteur, par ailleurs fréquemment cités pour des raisons de contiguïté. Il n'y a pas de seigneur, sinon le Roi: ce n'est qu'en 1696 que celui-ci vendra la seigneurie du village à Raymond Lombard, pour la somme de 1 800 livres.

Un propriétaire de 3 livres d'allivrement cultive environ un hectare de vigne et deux de champs. Compte tenu de l'assolement biennal, des rendements qui atteignent au mieux 10 hl/ha en vin comme en céréale, du prélèvement pour la semence soit 2,5 hl/ha, de la dîme et de la taille qui représentent chacune à peu près 6 % de la récolte, il lui reste et il auto-consomme 425 litres de vin et 600 litres de céréales, ce qui fait 500 kg de pain, à quoi il faut ajouter les ressources du jardin, de la basse-cour, d'une chèvre, peut-être de quelques moutons. La valeur de ces denrées au supermarché, en euros de 2008, s'élève à 175 €/mois. Le RMI pour un couple sans enfant est de 672 €/mois. C'est dire qu'en dehors de la nourriture la majeure partie des Tourreillois ne consomment presque rien : quelques chaussures, qu'ils font durer longtemps, des habits que l'on ne cesse de rapiécer, des lainages que les femmes confectionnent, parfois un ustensile domestique, très rarement un meuble, de toute façon minimaliste, comme l'est leur logis.

Les compoix et les rôles d'imposition des XVIIe et XVIIIe siècles, complétés par l'état-civil en fin de période, mettent en évidence l'augmentation de la population, le morcellement des propriétés, la stagnation des rendements, l'apparition de quelques nouvelles cultures (la fève), l'abandon des terres les moins productives, l'envolée des impôts royaux : les prélèvements, taille, dîme, cens, capitation, gabelle et autres, vont jusqu'à représenter 25 % des récoltes, ce que beaucoup ne peuvent supporter. La Révolution couve. Elle éclate en 1789 et va être illustrée par Pierre Bayle (voir les personnalités).

Les événements marquants du XIXe siècle ont été les suivants :

- en 1831, cession à bas prix de 15 ha de terres communales aux habitants (46 acquéreurs),

- en 1834, ouverture de l'école communale, qui se tiendra dans une maison du village durant 50 ans,

- en 1850, réfection complète du cimetière sur le mamelon où il est toujours,

- en 1877, mise en service du nouveau chemin de Limoux, selon un tracé moins abrupt qu'auparavant et favorable au charroi,

- de 1880 à 1885, agrandissement de l'église, construction de l'école, de la mairie et de nombreuses maisons.

La guerre de 14-18 frappe durement la population : un cinquième des hommes dans la force de l'âge disparaissent. Le village continue à pratiquer la polyculture jusqu'aux années 1950 : il compte alors 28 chevaux et 2 bœufs pour 120 habitants. La vigne s'étend progressivement ensuite, utilisant de nouveaux cépages, en particulier le chardonnay destiné à l'AOC blanquette de Limoux, le plus ancien vin blanc effervescent du monde.

Politique et administration

Administration municipale

Liste des maires

Population et société

Démographie

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[28]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[29]. En 2019, la commune comptait 131 habitants[Note 6], en augmentation de 3,97 % par rapport à 2013 (Aude : +2,52 %, France hors Mayotte : +2,17 %). |

La population est passée par un maximum au début du XIXe siècle. De 250 habitants en 1790, elle s'élève à un sommet de 342 en 1812, puis régresse à 287 en 1820 et à 255 en 1832. Le village traverse des années économiquement difficiles. Sa population décroit jusqu'à 160 en 1906, avec deux sursauts de courte durée en 1832-1842 (grâce à la cession de terres communales propices à la culture des pommes de terre) et en 1875-1880 (à cause de l'envolée des prix du vin avant que le phylloxéra n'atteigne la région de Limoux).

Elle se stabilise ensuite pendant l'entre-deux-guerres, rechute encore jusqu'à 87 en 1982, avant de se rétablir quelque peu ensuite. Elle s'est beaucoup diversifiée ces derniers temps avec l'arrivée de Français de toutes origines et d'Européens du Nord. Quelques-uns sont retraités, d'autres artisans, plusieurs ont un emploi à la ville. Les viticulteurs sont moins nombreux, à la tête de propriétés plus grandes, dont plusieurs dépassent 20 ha de vignes.

Enseignement

Manifestations culturelles et festivités

Santé

Sports

Économie

Emploi

| Division | 2008 | 2013 | 2018 |

|---|---|---|---|

| Commune[I 4] | 9,4 % | 19,5 % | 11 % |

| Département[I 5] | 10,2 % | 12,8 % | 12,6 % |

| France entière[I 6] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 72 personnes, parmi lesquelles on compte 71,2 % d'actifs (60,3 % ayant un emploi et 11 % de chômeurs) et 28,8 % d'inactifs[Note 7],[I 4]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Limoux, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 4],[I 7]. Elle compte 18 emplois en 2018, contre 23 en 2013 et 21 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 46, soit un indicateur de concentration d'emploi de 38,4 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 49,1 %[I 8].

Sur ces 46 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 14 travaillent dans la commune, soit 30 % des habitants[I 9]. Pour se rendre au travail, 76,6 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 2,1 % les transports en commun, 8,5 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 12,8 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 10].

Activités hors agriculture

6 établissements[Note 8] sont implantés à Tourreilles au [I 11]. Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 33,3 % du nombre total d'établissements de la commune (2 sur les 6 entreprises implantées à Tourreilles), contre 32,3 % au niveau départemental[I 12].

Agriculture

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 21 | 11 | 9 | 8 |

| SAU[Note 9] (ha) | 181 | 150 | 160 | 265 |

La commune est dans le Razès, une petite région agricole occupant l'ouest du département de l'Aude[32], également dénommée localement « Volvestre et Razès »[Carte 5]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 10] sur la commune est la viticulture[Carte 6]. Huit exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 11] (21 en 1988). La superficie agricole utilisée est de 265 ha[34],[Carte 7],[Carte 8].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Église Saint-Saturnin de Tourreilles

L'Église est dédiée à Saint Saturnin de Toulouse. Elle a été agrandie et remaniée en 1885 à l'initiative de l'abbé Vilhac : c'est à ce moment-là que le clocher actuel, surmonté d'un toit pointu d'ardoise, a pris la place du clocher-mur d'origine.

L'église contient un retable, classé à l'inventaire des monuments historiques, qui est attribué à Jean Jacques Melair. Celui-ci, établi à Carcassonne de 1661 à 1698, a réalisé de nombreux retables dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales (notamment à la cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie d'Elne) — Le plus grand d'entre eux, 6,50 m de large sur 8 m de haut, était installé à l'Hôpital général de Limoux. — Le retable de Tourreilles couvre le fond du chœur, 7 m de large sur 6,50 m de haut dans sa partie centrale.

Celle-ci est encadrée de colonnes salomoniques, sculptées dans le bois, torsadées, avec pampres et grappes ; elle comporte deux tableaux, le Christ crucifié en bas, la Vierge Marie en haut, surmontés de corniches et d'un fronton sommital. Les parties latérales, moins élevées, entourées de colonnes et de corniches identiques, mettent en valeur deux statues représentant saint Pierre et saint Jean, revêtus d'habits également dorés.

D'après les factures d'autres œuvres de Melair, le retable de Tourreilles a dû coûter environ 600 livres pour les sculptures et 1000 pour la dorure, sommes considérables dont on ne voit pas bien quels villageois pouvaient les dépenser au XVIIe siècle, si ce n'est avec l'aide du seigneur. À la même époque le Roi vendait la seigneurie de Tourreilles pour la somme de 1800 livres.

- Saint Pierre.

- Saint Jean.

Personnalités liées à la commune

- Pierre Bayle (1783-1794) (à ne pas confondre avec le philosophe Ariégeois Pierre Bayle)

- Il s'engagea à l'âge de 10 ans comme élève-tambour lorsque la Convention déclara la guerre à l'Espagne, début 1793. La division de l'Aude fut envoyée au combat dès avril dans le département des Pyrénées-Orientales, envahi par l'armée espagnole. Après plusieurs batailles sans vainqueur ni vaincu, elle prit l'avantage au printemps 1794 et franchit à son tour les Pyrénées.

- Pierre Bayle, attaché à l'état-major du général Augereau, mourut au combat en haut du village de Biure, sous le mont Roïg, dans la nuit du au . Le , le général Jacques François Dugommier, qui commandait l'armée, rendit compte de sa mort et fit son éloge au Comité de salut public. Mais le général Dugommier fut lui-même tué dans la bataille de Figueras sept jours après.

- La mémoire de Pierre Bayle sombra dans l'oubli. Dans tous les livres scolaires, Joseph Bara fut « le » jeune héros mort au champ d'honneur. Ce n'est que le que l'Armée française rendit un hommage solennel à Pierre Bayle, dont la statue en pied, battant la diane, se dresse sur la place de Tourreilles.

Héraldique

|

Blason | D'azur à trois billettes couchées d'argent rangées en fasce. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

- Liste des communes de l'Aude

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[9].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[33].

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Tourreilles » sur Géoportail (consulté le 8 décembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- [PDF]« Carte des petites régions agricoles (PRA) dans l’Aude », sur www.aude.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

Site de l'Insee

- « Commune urbaine-définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Tourreilles » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans l'Aude » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Tourreilles » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Tourreilles » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans l'Aude » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- « Plan séisme » (consulté le )

- « Découpage en régions hydrographiques », sur www.sandre.eaufrance.fr (consulté le )

- « Désoupage en territoires SDAGE/DCE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse », sur www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr, (consulté le )

- « Fiche communale de Tourreilles », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « le ruisseau des Langagnous »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Limoux - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Tourreilles et Limoux », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Limoux - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Tourreilles et Carcassonne », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Carcassonne - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Tourreilles », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Tourreilles », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune de Tourreilles », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Tourreilles », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Tourreilles - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Portail des communes de France

- Portail de l’Aude

На других языках

[de] Tourreilles

Tourreilles ist eine französische Gemeinde mit 131 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Aude in der Region Okzitanien (vor 2016 Languedoc-Roussillon). Sie gehört zum Kanton La Région Limouxine im Arrondissement Limoux. Die Einwohner werden Tourreillois genannt.[en] Tourreilles

Tourreilles (French pronunciation: [tuʁɛj] (listen); Occitan: Torrelhas) is a commune in the Aude department in southern France.[es] Tourreilles

Tourreilles es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento del Aude en la región de Languedoc-Roussillon.- [fr] Tourreilles

[it] Tourreilles (Aude)

Tourreilles è un comune francese di 124 abitanti situato nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania.[ru] Туррей

Турре́й (фр. Tourreilles) — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Лиму. Округ коммуны — Лиму.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии