world.wikisort.org - France

Salers (prononcé [salɛʁ])[1] (Salèrn en occitan[2]) est une commune française située dans le département du Cantal en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitants de Salers sont appelés aujourd'hui les Sagraniers (néologisme ayant remplacé l'ancienne appellation Salersois, encore seule en vigueur dans le Dictionnaire des appellations ethniques de la France d'A. Rolland de Denus, 1889, p. 45-46).

Pour les articles homonymes, voir Salers.

| Salers | |

La porte du Beffroi. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Cantal |

| Arrondissement | Mauriac |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Salers (siège) |

| Maire Mandat |

Jean-Louis Faure 2020-2026 |

| Code postal | 15140 |

| Code commune | 15219 |

| Démographie | |

| Gentilé | Sagraniers,Sagranières |

| Population municipale |

325 hab. (2019 |

| Densité | 67 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 08′ 20″ nord, 2° 29′ 42″ est |

| Altitude | 951 m Min. 830 m Max. 1 207 m |

| Superficie | 4,85 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Mauriac |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | salers.fr |

| modifier |

|

Géographie

Localisation

Salers est située à l'extrémité ouest du complexe volcanique du Cantal, au bord d'un plateau d'une altitude de 900 m environ. La ville s'est constituée autour d'un château situé sur une butte basaltique dominant la vallée de la Maronne. À cet endroit, la Maronne n'est plus loin de son confluent avec l'Aspre, ces deux vallées permettant l'accès par l'ouest au puy Violent et à toute la chaîne des Puys cantaliens.

Communes limitrophes

Voies de communication et transports

La ville est loin des grandes voies de communications. Ce relatif isolement et son climat hivernal rude n'ont pas favorisé son expansion, et elle a ainsi pu garder une taille modeste.

Hameaux

Le village se constitue aussi de quelques hameaux :

- Jarriges, demeure passée de mains en mains depuis la famille du même nom, qui avait bâti ce bien en défiance de l'autorité seigneuriale des barons de Salers. C'est aujourd'hui un établissement hôtelier, entouré de quelques demeures.

- La Jourdanie, ancienne demeure des Chalvet de Rochemonteix, seigneurie qui englobait la chapelle Notre-Dame-de-Lorette. Ce fief, devenu par la suite propriété des Raffin de la Raffinie, a permis le développement du quartier Maleprangère (qui englobe l'ancienne mission diocésaine, Notre-Dame-de-Lorette et La Jourdanie).

- Le Mouriol, exploitation agricole, auprès de laquelle se sont établis le camping municipal et un complexe hôtelier, le tout sur la route du Puy-Mary.

Climat

La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et en service de 1912 à 2018 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[3]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −1,3 | −1,1 | 1,3 | 3,1 | 7,2 | 10,1 | 12,2 | 12,4 | 9,3 | 6,9 | 2,3 | −0,2 | 5,2 |

| Température moyenne (°C) | 2 | 2,5 | 5,2 | 7,4 | 11,6 | 14,9 | 17,3 | 17,2 | 13,8 | 10,5 | 5,6 | 3,1 | 9,3 |

| Température maximale moyenne (°C) | 5,3 | 6,1 | 9 | 11,6 | 16 | 19,6 | 22,3 | 22 | 18,3 | 14,2 | 8,8 | 6,3 | 13,3 |

| Record de froid (°C) date du record |

−22 12.01.1987 |

−21 10.02.1986 |

−18 06.03.1971 |

−8 07.04.08 |

−5 04.05.1987 |

0 09.06.1987 |

1,5 01.07.1981 |

2,5 30.08.1986 |

−2,5 25.09.1974 |

−8 25.10.03 |

−11 23.11.1999 |

−18,8 17.12.1963 |

−22 1987 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

20 30.01.02 |

20 20.02.1998 |

23 14.03.12 |

25,3 09.04.11 |

32,5 29.05.01 |

36 23.06.1967 |

37 30.07.1983 |

36 12.08.03 |

30,7 03.09.05 |

28 12.10.01 |

24,5 19.11.1967 |

20 03.12.1985 |

37 1983 |

| Précipitations (mm) | 143 | 122,3 | 125,1 | 144,8 | 147,3 | 113,8 | 96,1 | 106 | 138,5 | 163,4 | 158,6 | 157,8 | 1 616,7 |

Urbanisme

Typologie

Salers est une commune rurale[Note 1],[4]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[5],[6]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 1],[I 2].

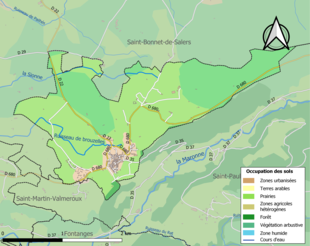

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (60,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (60,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (32,1 %), zones urbanisées (6,5 %), forêts (0,9 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 298, alors qu'il était de 281 en 2013 et de 301 en 2008[I 3].

Parmi ces logements, 49,7 % étaient des résidences principales, 32,9 % des résidences secondaires et 17,5 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 76,1 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 23,9 % des appartements[I 4].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Salers en 2018 en comparaison avec celle du Cantal et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (32,9 %) supérieure à celle du département (20,4 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 67,7 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (65 % en 2013), contre 70,4 % pour le Cantal et 57,5 pour la France entière[I 5].

| Typologie | Salers[I 3] | Cantal[I 6] | France entière[I 7] |

|---|---|---|---|

| Résidences principales (en %) | 49,7 | 67,7 | 82,1 |

| Résidences secondaires et logements occasionnels (en %) | 32,9 | 20,4 | 9,7 |

| Logements vacants (en %) | 17,5 | 11,9 | 8,2 |

Toponymie

Attestée sous la forme Salernum en 1100. En occitan la commune se nomme Salèrn et se prononce localement [saˈgɛʁ][8].

Histoire

Les origines de Salers ne sont pas connues à ce jour. Durant plusieurs siècles, les barons de Salers ont dit avoir des origines italiennes, en se basant sur la ressemblance qui existait entre le nom de Salers (Salèrn en dialecte occitan local) et Salerne, ainsi que sur la possession par les deux villes de reliques de saint Mathieu, saint patron commun aux deux. Une seconde hypothèse ferait descendre les barons de Salers des vicomtes de Murat, plus crédible, elle n'en souffre pas moins également d'un manque de sources[9].

Au XIe siècle, le pouvoir des seigneurs de Salers s'étendait sur la petite cité rassemblée autour d'un donjon, enserrée entre les paroisses de Saint-Paul et de Saint-Bonnet. La Maison de Salers participa à plusieurs croisades : le baron Séverin de Salers partit en 1095 à la première croisade, et un de ses descendants, Helme de Salers, prit part à la septième croisade en 1250 aux côtés de Saint Louis. À la suite de querelles familiales, la seigneurie fut partagée au XIVe siècle avec la famille Pesteil, plusieurs procédures amputèrent le primat de la Maison de Salers sur son fief[10].

À partir de 1428, la ville de Salers se fortifie dans sa partie haute. Les portes du Beffroi et de la Martille faisaient partie de ce système de défense (qui comportait à l'origine quatre portes, une vers le chemin des Loups, une vers l'actuelle salle des fêtes). La fortification était due à la lassitude des bourgeois d'être systématiquement pillés lors des incursions des routiers anglais commandés par Rodrigue de Villandrando. Ces murailles ne servirent jamais à leur fonction première mais furent salutaires un siècle plus tard. Elles furent néanmoins l'objet d'un procès, à l'initiative du baron de Salers, Jean II, invoquant le crime de lèse-seigneurie, qu'il perdit au profit des bourgeois de Salers, la couronne de France ordonnant que chaque bourgeois payât autant de muraille qu'il ne disposait d'arpents de terre.

À partir de 1550, la notoriété de Salers grandit grâce à la récupération par la ville du bailliage des monts d'Auvergne, retiré de Crèvecœur à Saint-Martin-Valmeroux, un tribunal royal qui fait s'installer de nombreuses familles aisées. C'est à cette époque que sont construites la plupart des demeures de pierre de lave qui entourent l'actuelle place Tyssandier d'Escous. La ville de Salers, essentiellement bourgeoise, va ainsi donner naissance à une noblesse de robe.

La fin du XVIe siècle est marquée par les guerres de religion, Salers n'est pas épargnée et c'est lors de la nuit du que les huguenots vont tenter de prendre la cité. L'assaut sera repoussé et coûtera la vie à dix-neuf des membres des familles d'épée de Salers. La ville fut dédiée par la suite au Saint-Esprit. On peut admirer un tableau commémoratif dans l'église paroissiale Saint-Matthieu en face de la célèbre mise au tombeau polychrome des années 1495, offert par Géraud Vitalis, alors prêtre communaliste de la paroisse, pour la reconstruction de l'église[11].

En 1666, le baron François de Salers fut destitué de son titre par la Haute Cour de justice de Clermont, pour avoir fait mettre à mort un de ses ennemis sur ses terres, sans avoir eu recours aux procédures royales. Le château fut alors rasé, selon l'expression « à trois pieds du sol »[12], et les droits de la baronnie rachetés par son gendre, de la famille de Scorailles[13], qui tint cette charge jusqu'à la Révolution française[14].

C'est après la Seconde Guerre mondiale que furent entrepris les grands travaux de modernisation de la commune, alors que M. Feniès était maire. Le couvent des Sœurs de la Compagnie de Notre-Dame fut rasé pour permettre l'édification du collège communal. La Halle de la place de la mairie fut remodelée et on y installa la statue de Ernest Tyssandier d'Escous. La place Géraud-Maigne fut créée à la suite du démembrement d'un pâté de maisons qui était au milieu, et l'esplanade de Barrouze perdit sa fontaine pour permettre de moderniser l'espace.

Devenue chef-lieu de canton après la réorganisation révolutionnaire, Salers ne garda qu'une influence locale après la fermeture du bailliage et le recentrage du pouvoir judiciaire local sur Mauriac, sa notoriété se cantonnant à la commercialisation de ses produits agricoles comme les bovins et leurs dérivés (fourrures), les fromages et le développement du tourisme culturel dont l'apogée fut à la fin des années 1980 et au début des années 1990, avec les travaux de Gérard Delangle et de Yves Krier, metteur en scène, sur les Fêtes Renaissance et la collaboration d'André Mahé pour son coup de pinceau.

Consuls sous l'Ancien Régime

Les consuls étaient élus chaque année, ils sont les héritiers des luminiers de la paroisse. Il n'existe pas de liste exhaustive mais par croisement d'archives, il est possible d'en reconstituer une. Les luminiers sont aussi appelés des marguilliers ou des bailes en fonction des régions et de l'importance de la paroisse et de sa fabrique (synonyme de conseil de fabrique ou de syndic).

Seigneurs sous l'Ancien Régime

Chronologie indicative

- 1095 : Séverin de Salers est présent au concile de Clermont à l'appel du pape Urbain II. Il se croise à cette occasion-là.

- 1498 : Don par Géraud Vitalis, prêtre, de la Mise au Tombeau polychrome dans l'église Saint-Matthieu.

- 1646 : Installation des Filles de Notre-Dame (ou de Marie), depuis Aurillac, congrégation religieuse d'influence ignatienne.

- 1666 : Les Grands jours d'Auvergne condamnent le baron de Salers à la peine de mort et la destruction de son château.

- 1827 : Retour définitif à Salers des religieuses des sœurs de Notre-Dame[17].

Politique et administration

Liste des maires

Jumelages

La commune est jumelée[20] :

Hollókő (Hongrie) depuis 2010.

Hollókő (Hongrie) depuis 2010.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[21]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[22].

En 2019, la commune comptait 325 habitants[Note 2], en diminution de 6,61 % par rapport à 2013 (Cantal : −1,59 %, France hors Mayotte : +2,17 %).

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Bâtiments et lieux publics remarquables

Les bâtiments publics comme les maisons des Sagraniers sont bâties en pierre volcanique noire, typique de la région. Parmi les lieux remarquables, on peut citer :

- la place Tyssandier-d'Escous, dédiée au rénovateur de la race salers, entourée de maisons Renaissance dans le plus pur style de la Haute-Auvergne, cette place (aussi place de la Mairie) présente en son centre un buste de l'agronome qui succéda à l'ancienne halle à grains qui servait sous l'Ancien Régime pour la mesure des grains avec des niveaux sur chaque pilier.

- la maison dite du Bailliage, ayant été la propriété de la famille Sevestre, portant des traces des meneaux arrachés des fenêtres pour raisons fiscales, elle fut également la propriété de la famille Mossier. Elle porte le nom de bailliage en référence à ses précédents propriétaires qui furent magistrats civils, mais il n'a pas été établi que le bailliage, issu de Crèvecœur à Saint-Martin-Valmeroux, se soit établi de manière permanente dans cette demeure.

- la maison de la famille Chazette de Bargues avec un balcon en pierre de lave du XVe siècle orné de sculptures. Cette maison est la première dans la rue des Nobles.

- La maison du Commandeur de Mossier[25] qui accueille le Musée de l’histoire de Salers et de ses traditions populaires. Belle demeure bourgeoise Renaissance avec sa galerie de style gothique et sculptures symboliques, ses clefs de voûte et culots de retombées d’ogives - Grandes salles, salons et mobiliers provenant en partie de la maison mitoyenne Dolivier (XVIIIe & XIXe siècles) - Cheminées monumentales (XVe siècle) - Pharmacie classée ISMH (1891) - Demeure inscrite à l’ISMH en 1927. Photos de la région de Salers par l’abbé Gély vers de 1911.

- la maison de la Ronade, dont les fondations datent du XIIIe siècle. Bâtisse de la famille du même nom, elle est devenue un salon de thé avec chambres d'hôtes.

- la porte du Beffroi et la porte de la Martille qui sont les derniers vestiges de l'ancien rempart médiéval.

- la chapelle dite Lizet qui s'avère être la chapelle de la mission diocésaine devenue depuis maison de retraite, une exposition permanente y est organisée : Salers, regards sur la peinture et la sculpture. Cette chapelle date du XVIIIe siècle, époque à laquelle les procédures foncières ont permis aux missionnaires diocésains de s'établir à Salers.

- le beffroi de Salers, XVe siècle, il domine la rue commerçante du même nom, c'était l'un des quatre points d'accès de la cité.

- l'hospice Lizet, il est dissimulé par le beffroi et abrite un artisan d'émaux. C'est le premier hospice de Salers, fondé par Pierre Lizet, premier président du Parlement de Paris au XVIe siècle.

Lieux de culte

- L'église Saint-Matthieu est une reconstruction de la fin du XVe siècle, mais le portail rappelle le reste de l'église romane qui la précédait, néanmoins intégralement restaurée à la fin du XIXe après que la foudre fut tombée dessus. Parmi les ornements, des tapisseries du XVIIe siècle, dont une est le « Serment de Montmartre », acte fondateur de la Compagnie de Jésus par saint Ignace de Loyola, ainsi qu'une Mise au tombeau polychrome datée de 1495, offerte par le père Géraud Vitalis pour la reconstruction et la consécration de l'église.

- La chapelle Notre-Dame-de-Lorette se trouve à l'est, en direction de la montagne, vers Malprangère. Elle date du XIXe siècle, d'un style néo-byzantin particulier, elle fut bâtie sur les restes de la chapeloune voulue par un seigneur de Salers, datant des alentours de 1450 et source d'un pèlerinage local dont les archives attestent de guérisons.

Salers a compté dans son histoire d'autres lieux de culte, aujourd'hui reconvertis ou détruits :

- la chapelle du couvent des religieuses de Notre-Dame, sans doute détruite après-guerre avec l'ensemble conventuel, l'actuelle salle des fêtes est l'unique vestige de l'ensemble ;

- la chapelle du couvent des Franciscains Récollets de Barrouze, détruite avec l'ensemble pendant la Terreur ;

- une chapelle est mentionnée dans le château des barons de Salers, qui sera rasée en 1666 avec le corps seigneurial en exécution des Grands Jours d'Auvergne[26] ;

- la chapelle Lizet (l'originale) est située sous la porte du Beffroi, elle est aujourd'hui un magasin de souvenirs et fut le premier Hôtel-Dieu au XVIe siècle, fondé par Pierre Lizet.

Points de vue

L'esplanade de Barrouze est l'un des plus beaux points de vue de la ville, avec un aperçu de la vallée de la Maronne et du puy Violent.

Particularités et distinctions

Salers est la première ville de France dont les habitants aient décidé ensemble d'arrêter de fumer.

Salers est aujourd'hui membre de l'association plus beaux villages de France.

Salers a donné son nom à la race de vaches salers. Cette race a été lancée par Ernest Tyssandier d'Escous dont le buste se dresse sur la place principale de la ville.

Salers a aussi donné son nom à un fromage, le salers, version labellisée du fromage cantal, et à une liqueur de gentiane : le Salers Gentiane, concurrent de la Suze.

En 2008, le village a reçu son premier défibrillateur automatique externe de la part de la MGP au Salon des Maires, il est situé en accès libre dans l'escalier derrière l'office de tourisme intercommunal.

En , Salers a été distinguée du Prix Territoria d'Or « Parrainage européen » pour le texte de sa charte du jumelage.

Philatélie

Un timbre postal, d'une valeur de 0,65 franc, représentant les bâtiments les plus prestigieux du village (maison Sevestre, maison de La Ronade, maison de Bargues, beffroi, maison Flogeac…) a été émis en 1974, sur proposition de la Société des Amis de Salers. Ce timbre est l'œuvre de l'artiste Claude Durrens[33].

Personnalités liées à la commune

- Pierre Lizet, 1482-1554, conseiller (1515), puis premier président du Parlement de Paris en 1529. Il fonda en avril 1532 l'hôtel-Dieu (actuel magasin d'émaux sous le porche du beffroi).

- L'abbé Veyssier, en 1520, était resté parmi les pestiférés de la ville, décimée à hauteur de 400 personnes.

- Jehan de Vernyes, né en 1530 à Salers, maître des requêtes de l'Hôtel du roi Henri IV dans l'entourage duquel il a vécu, auteur de Mémoires sur l'Auvergne au temps de la Ligue adressé à Henri IV (en 1589 et 1593), et d'une Correspondance, qui ont été édités.

- Mathieu de Chalvet de Rochemonteix, 1528-1607, neveu de Pierre Lizet, président du Parlement de Toulouse, nommé par Henri IV, conseiller en ses Conseils d'État et privé.

- Pierre de La Farge, 1647-1741, bourgeois et seigneur de Rochemonteix, s'est distingué à la bataille de Malplaquet en 1709. Il fut anobli par lettres-patentes de Louis XIV en 1711.

- Ernest Tyssandier d'Escous, 1813-1889, rénovateur de la race bovine salers.

- Jules-Antoine Badal, 1840-1929, inventeur de l'optomètre.

- Gérard Delangle, 1948-1996, libraire, bibliophile, créateur des Fêtes Renaissance de Salers.

- Philippe Garrigue, 1935-2014, historien, guide touristique, fondateur du musée de Salers.

Monument aux morts

Édifié en 1922, il rend hommage aux Sagraniers morts pour la Grande Guerre et des autres conflits mondiaux.

- Chazette Guillaume (2e classe), 237e régiment d'infanterie. Né à Salers le , mort le à Vaux (Meuse). Tué à l'ennemi

- Douniès Michel (2e classe), 36e Régiment d'Infanterie Coloniale. Né à Salers le , mort le à Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle). Tué à l'ennemi

- Garcelon Joseph (soldat), 413e Régiment d’Infanterie. Né à Sainte-Eulalie le . Mort le à Souchez (Pas-de-Calais). Tué à l’ennemi

- Pedebœuf Jacques (soldat), 100e Régiment d’Infanterie de Taxis. Né à Salers le . Mort le à Roye-sur-Matz (Oise). Tué à l'ennemi

- Berc Gabriel (2e classe), 82e Régiment d’Infanterie. Né à Anglards-de-Salers le . Mort le à la côte 263 de Boureuilles (Meuse). Tué à l'ennemi

- Counil Constant Louis Robert Camille (Caporal), 51e Régiment d’Infanterie. Né à Salers le . Mort le à Maizeray (Meuse). Tué à l'ennemi

- Lapeyre Charles (soldat), 139e régiment d’infanterie. Né à Salers le . Mort le au bois des corbeaux (Meuse) au nord de Chattancourt. Tué à l'ennemi

- Maury Joseph (2e classe), 51e régiment de chasseurs à pied (BCA). Né à Salers le . Mort le à Barrenkopf (Alsace), camp de Wettstein. Tué à l'ennemi

- Lapeyre Charles Pierre Jean Marie (soldat), 140e Régiment d’Infanterie. Né à Aurillac le . Mort le à Sommepy-Tahure (Meuse). Tué à l’ennemi

- Chazette Jean Marie (2e classe), 35e Régiment d’Infanterie. Né à Saint-Paul-de-Salers le . Mort le 7 à Acy-en-Multien (Oise). Tué à l'ennemi

- Bancharel Paul (2e classe), 75e Régiment d’Infanterie. Né à Salers le . Mort le à Douaumont (Meuse). Tué à l'ennemi

- Arnal Antonin (Caporal), 30e Bataillon de Chasseurs Alpins. Né à Salers le . Mort le à Curlu (Somme). Tué à l'ennemi

- Douniès Louis (2e classe), 156e Régiment d’Infanterie. Né à Salers le . Mort le à Sailly-Saillisel (Somme). Tué à l'ennemi

- Lavialle Gabriel Pierre (soldat), 339e Régiment d’Infanterie. Né à Salers le . Mort le à l’hôpital de Fleury-sur-Aire (Meuse). Blessures de guerre ayant entrainé la mort

- Fournier Jean Pierre (2e classe), 70e Régiment d’Infanterie Territoriale. Né à Salers le . Mort le à l’hôpital auxiliaire 101 de Lyon (Rhône) Blessures de guerre ayant entrainé la mort

- Chancel Pierre (2e classe), 52e bataillon de chasseurs à pied. Né à Salers le . Mort le à l'Est du Tronquoy (Aisne). Tué à l'ennemi

- Niel Léon (Sergent), 169e régiment d’infanterie. Né à Paris le . Mort le à Champenoux (Meurthe-et-Moselle). Tué à l’ennemi

- Lapeyre Ernest Jean Baptiste (Caporal), 339e Régiment d’Infanterie. Né à Salers le . Mort le côte 82 de Hailles (Somme). Tué à l’ennemi

- Apché Louis, Antoine (2e classe), 25e Bataillon de Combat du Génie. Né à Saint-Paul-de-Salers le . Mort le au ravin de Nanteuil-la-Fosse (Aisne). Tué à l'ennemi

- Lavialle Antoine Alphonse (soldat), 22e section de convois et ouvriers. Né à Salers le . Mort le à l'hôpital Villemin 75010 Paris. Broncho pneumonie ayant entrainé la mort

- Ribes Ernest (2e classe), 122e régiment d'infanterie. Né à Salers le . Décédé à Barenton-Cel (Aisne). Tué à l'ennemi

- Gascon Jean Marie Joseph (2e classe), 101e régiment d’infanterie. Né à Salers le . Mort le au Sud-est d'Orfeuil (Ardennes). Tué à l'ennemi

- Chancel Jean Marie (soldat), 100e régiment d’infanterie. Né à Salers le . Mort le à l’hôpital auxiliaire 3 Bon Pasteur (Nancy). Blessures de guerre

- Rochelemagne (sergent) Jean Gaston 38e régiment d’infanterie. Né à Salers le . Mort le à l’hôpital 78 à Montferrand (Puy-de-Dôme). Maladie contractée aux armées

- Rongier (soldat) Antoine Abel 33e Régiment d’Infanterie. Né à Salers le . Mort le à Bletterans (Jura). Maladie contractée au service

- Claux P, la base de données n'apporte aucune identité, néanmoins, par recoupement, un Antonin Pierre Claux serait né à Cheylade (Cantal), le , mort le dans la Somme, il appartenait au 139e Régiment d'Infanterie et son décès a été retranscrit en Corrèze.

- Fournier (2e classe) Jacques 94e 13e Chasseurs. Né à Salers le . Mort le à Fromelles (Nord). Tué à l'ennemi

- Vergne (soldat) François Jacques Charles Émile 92e régiment d’infanterie. Né à Salers le . Mort le , disparu Plaine de Walsch, Sarrebourg (Lorraine)

- Apche (2e canonnier) Pierre Jean Louis 216e régiment d’artillerie de campagne. Né à Salers le . Mort le à l'ambulance 6/5 à Sainte-Menehould (Marne) de blessures de guerre

- Pedebœuf (2e classe) Julien 275e régiment d’infanterie, 21e Cie. Né à Salers le . Mort le à Bois de Mort-Mare (Meurthe-et-Moselle). Tué à l'ennemi

- Lizet (sous-lieutenant) Joseph Marie 92e régiment d’infanterie. Né à Saint-Bonnet le . Mort le à Boureuilles (Meuse). Tué à l’ennemi

- Lamouroux (caporal) Antonin 28e bataillon de chasseurs. Né à Saint-Cirgues-de-Malbert le . Mort le au bois de Saint-Pierre Waast (Somme). Tué à l’ennemi

- Rigaudiere J

- Rigaudiere (soldat) Antoine Firmin 92e régiment d’infanterie. Né à Saint-Projet le . Mort le à Sarrebourg (Lorraine). Tué à l’ennemi

- Garcelon (soldat) Jean-Pierre 139e régiment d’infanterie. Né à Saint-Cirgues le . Mort le à Hamentinghe (Belgique)

- Chanut (soldat) François Mary 105e régiment d’infanterie. Né à Saint-Bonnet le . Mort le à Domptail (Lorraine). Tué à l’ennemi

- Barrier (2e classe) Jean Marie Antoine 28e Bataillon de Chasseurs Alpins. Né à Saint-Paul le . Mort le à Craonne (Aisne). Tué à l’ennemi

- Astier (sergent) Antoine 105e Régiment d’Infanterie. Né à Paulhac le . Mort le au Plessis-de-Roye (Oise). Tué à l’ennemi

Héraldique

De gueules à la tour d'or, ouverte, ajourée et maçonnée de sable, au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys aussi d'or.

Le blason d'origine ne portait que la tour qui est « de Salers » flanquée d'un mur d'enceinte à dextre.

Par la suite, le chef de France a été ajouté, indiquant qu'il s'agit d'une « bonne ville », une ville relevant du roi. Plusieurs explications sont avancées : l'implantation du bailliage royal des Montagnes d'Auvergne dans la ville de Salers, au détriment du château de Crèvecœur près de Saint-Martin-Valmeroux. Les Grands jours d'Auvergne en 1666 qui ont vu la condamnation des barons de Salers et le rachat par la suite de la baronnie par la famille de Scorailles. Philippe Garrigue considère que le chef de France est une excentricité des autorités locales du XXe siècle.

Fantaisie héraldique

À l'occasion du jumelage avec Hollókő, une construction héraldique a été apportée à cette cérémonie en mai 2010. Il s'agit de voir les deux blasons inclinés l'un vers l'autre comme il en était l'usage lors du mariage de deux familles nobles et dont les armes étaient frappées sur les menus des convives.

Pour approfondir

Bibliographie

Ouvrages

- Garrigue, Philippe : Salers en aquarelles, 2009

- Garrigue, Philippe : Les Seigneurs de Salers, essai généalogique, 2006

- Garrigue : Les tapisseries du Canton de Salers, Aurillac, 1992

- Ribier, René de : Les paroisses de l'Archiprêtré de Mauriac, Notice historique, Champion éditeur, 1920.

- Jalenques, Lous : Salers, notice historique et descriptive à l'usage des touristes, 1912.

- Delrieu, Abbé : L'ancienne Mission de Salers (1674-1792), 1895, Saint-Flour, Boudounelle

- Chabau, Abbé J-B. : Pèlerinages et sanctuaires de la Sainte Vierge dans le diocèse de Saint-Flour. Aurillac, 1888

- Randanne, Abbé : Étude historique sur l'ancienne mission diocésaine de Clermont et ses quatre maisons: l'hermitage, Salers, Banelle et La Chasse, Clermont-Ferrand, 1885.

- Delmont, Théodore (Abbé) : Histoire du Pèlerinage de Notre-Dame de Lorette à Salers, 1885

- de Ribier du Châtelet, Dictionnaire statistique et historique du département du Cantal, 1857

Monographies

- Pieux et tristes souvenirs du monastère de Notre-Dame de Salers par l'abbé J. Cheyrier, 1904, Mauriac - imprimerie générale

- Souvenir de Notre-Dame, Salers, 29, 30 et - Hommage de reconnaissance et de respectueuse affection à Madame la Supérieure et a toutes nos bonnes maitresses.

Articles

- Nostra Istoria, Revue annuelle de la Société Historique du Pays de Salers, la SHPS ne dispose que d'un blog et non pas d'un site internet, il n'est pas possible de le référencer ici.

- Le Saint Sépulcre de Salers, par Pierre Quarré in Bulletin Monumental de la Société Française d'Archéologie, 1941, p. 65 à 80.

Travaux universitaires

- Meyniel, Benjamin, Un Magistrat auvergnat dans la mouvance royaliste à l'apogée de La Ligue: Jehan de Vernyes, 1589-1593. mémoire de master I, Limoges, 2005

- Cédric Tartaud-Gineste, Histoire religieuse de Salers, paroisse de Haute-Auvergne à l'époque moderne - 1450-1792, Mémoire de Maîtrise d'Histoire, Sorbonne, 2002

- Goldsmith, James Lowth, Les Salers et Scorailles, seigneurs de Haute-Auvergne. 1500-1789, Clermont-Ferrand, 1984 (traduction de sa thèse en anglais de 1969)

Films

- 1964 : La Grande Frousse ou La Cité de l'indicible peur, en partie tourné à Salers avec des habitants comme figurants[34], réalisé par Jean-Pierre Mocky.

- 1989 : Huguenot, une journée à Salers pendant les Guerres de religion (film documentaire d'après le spectacle de Yves Krier, écrit par Gérard Delangle). Les illustrations sont réalisées par le dessinateur de bandes dessinées Lidwine.

- 2009 : Salers et le pays de Tyssandier d'Escous, de Christophe Monteil et Philippe Deiber.

Articles connexes

- Liste des communes du Cantal

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Notices d'autorité :

- Visite et loisirs

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

Site de l'Insee

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 à Salers » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Salers - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Salers - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans le Cantal » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

Autres sources

- Le « s » n'est pas prononcé, il est le résultat de la déformation du « n » médiéval.

- Jean Roux, L'auvergnat de poche, Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), Assimil, coll. « Assimil évasion », , 246 p. (ISBN 978-2-7005-0319-7 et 2700503198)

- « Fiche du Poste 15219001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, (consulté le )

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition » (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Altération du « L » intervocalique en [g] en dialecte haut-auvergnat local.

- Dictionnaire statistique du Cantal par Ribier du Châtelet, tome IV

- Voir la thèse de doctorat soutenue en 1969 de James Lowth Goldsmith sur les barons de Salers

- Les manuscrits les plus authentiques faisant référence à cette période de l'histoire de Salers sont consignés dans le Livre des Luminiers ou Livre rouge déposé aux Archives départementales du Cantal sous la cote 5 E 1378/1.

- Fléchier dans son ouvrage Les Grands Jours d'Auvergne décrit la liste des seigneurs d'Auvergne condamnés par le pouvoir royal

- Cette famille, titulaire de la seigneurie de Salers, s'éteindra avec l'ultime marquise de Salers-Scorailles en 1820, qui était divorcée du comte de Naucaze

- L'historien américain James Lowth Goldsmith effectua des recherches en 1969 à Aurillac et consacra la thèse de doctorat qu'il soutint à Harvard en 1971 aux Salers et aux Scorailles, seigneurs de Haute-Auvergne. Ce travail, publié par l'Institut d'études du Massif Central, a été pilonné parce qu'invendu et les exemplaires encore sur le marché sont rares, ils peuvent néanmoins se trouver pour une certaine somme sur internet

- Gabrielle de La Tour d'Auvergne, thèse de doctorat https://theses.fr/2011CERG0545 page 72

- Philippe Garrigue - Les Seigneurs de Salers, essai généalogique, 2006 et Cédric Tartaud-Gineste, mémoire de maîtrise sur l'histoire religieuse de Salers, 2002

- Ordonnance du roi Charles X no 5453 du 1er avril 1827

- La Montagne édition du Cantal, datée du 30 novembre 2010

- https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/212111#show

- « Lien des projets de jumelage sur le site du ministère des Affaires étrangères »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

- La Montagne édition Cantal du 24 novembre 2011

- James Lowth Goldsmith, Les Salers et les Scorailes, seigneurs de Haute-Auvergne

- Cédric Tartaud-Gineste, mémoire de maîtrise sur l'histoire religieuse de Salers, 2002, annexes

- Archives des missionnaires diocésains de Salers

- Archives des Religieuses de Notre-Dame de Salers étudiées en 2013 par la Société Historique du Pays de Salers, page 27 des annales

- Archives des Religieuses de Notre-Dame de Salers étudiées en 2013 par la Société Historique du Pays de Salers

- Les paroisses de l'archiprêtré de Mauriac par René de Ribier

- Archives paroissiales numérisées en 2011 par la Société Historique du Pays de Salers

- Portail du timbre par La Poste

- Article du journal La Montagne du 31 juillet 2012.

- Portail des communes de France

- Portail du Cantal et de la Haute-Auvergne

На других языках

[de] Salers

Salers ist eine Gemeinde im Département Cantal in der Region Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich. Der Ort ist eine komplett erhaltene Kleinstadt der Renaissancezeit, mit privaten und öffentlichen Gebäuden, Stadtmauer, Wehrtürmen und Kirche. Er wurde in die Vereinigung der schönsten Dörfer Frankreichs aufgenommen.[1] Trotz seiner mit 325 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) geringen Einwohnerzahl ist der Ort ein historisches, kulturelles und landwirtschaftliches Zentrum in der dünn besiedelten Gebirgsregion der Monts du Cantal.[en] Salers

Salers (French pronunciation: [saˈlɛʁ], Occitan: Salèrn) is a commune in the Cantal department in south-central France.[es] Salers (Cantal)

Salers (en occitano Salèrn) es una comuna francesa del departamento de Cantal en la región de Auvernia. Se encuentra en el extremo occidental del macizo montañoso de Cantal, a unos 900 metros de altitud y relativamente alejada de las grandes zonas urbanas.- [fr] Salers (Cantal)

[ru] Салер (коммуна)

Сале́р (фр. Salers, окс. Salèrn) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Административный центр кантона Салер. Округ коммуны — Морьяк.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии